第1章 种群及其动态【章末复习提升课】生物选择性必修2 (课件共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1章 种群及其动态【章末复习提升课】生物选择性必修2 (课件共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 259.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 23:52:01 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第1章 种群及其动态

章末复习提升课

一、提炼核心概念

1.本章建立的生命观念:种群,种群数量的增长、下降、波动、稳定等过程。生物因素和非生物因素会通过出生率和死亡率、迁入率和迁出率影响种群密度。

2.本章核心概念:种群数量特征、种群数量变化、影响种群数量变化的因素。

3.请以种群为主线,运用上述的核心概念,自主构建概念图。

二、发展核心素养

(一)通过分析影响种群数量变化的因素,建立进化与适应观,生物与环境相适应的生命观念。

1.种群是进化的基本单位。同种个体聚集在一定区域,具备了种群特征:出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等。

2.生物与环境是相适应的。非生物因素如阳光、温度、氧气、干旱等会影响种群数量的变化。

3.不同物种之间的相互作用会共同进化,同时也是影响种群数量变化的生物因素。

4.种群数量的变化受到内因和外因的影响,外因通过内因而起作用。

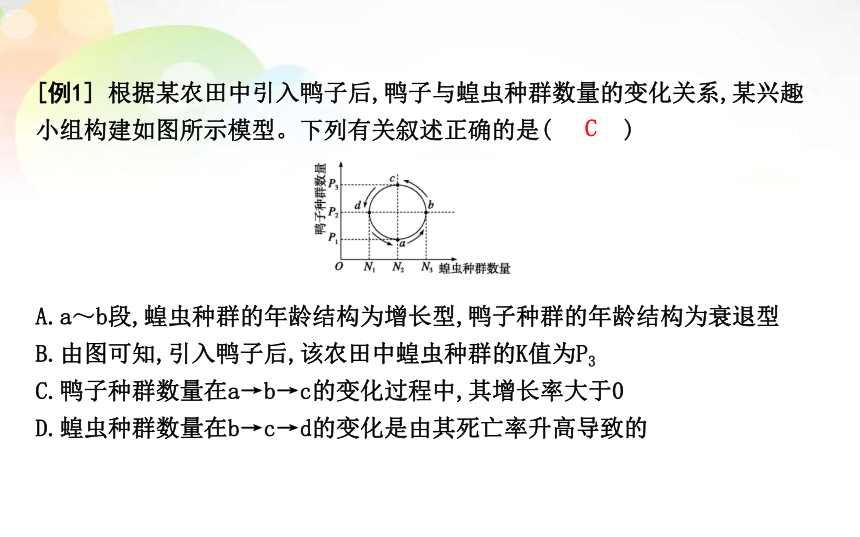

[例1] 根据某农田中引入鸭子后,鸭子与蝗虫种群数量的变化关系,某兴趣小组构建如图所示模型。下列有关叙述正确的是( )

A.a~b段,蝗虫种群的年龄结构为增长型,鸭子种群的年龄结构为衰退型

B.由图可知,引入鸭子后,该农田中蝗虫种群的K值为P3

C.鸭子种群数量在a→b→c的变化过程中,其增长率大于0

D.蝗虫种群数量在b→c→d的变化是由其死亡率升高导致的

C

解析:依据图示,a~b段,蝗虫种群数量增加(横坐标增加),鸭子种群数量也增加(纵坐标增加),故a~b段两个种群年龄结构均为增长型;种群数量稳定后将在K值附近波动,据图分析,引入鸭子后,该农田蝗虫种群数量在N2附近波动,故蝗虫种群的K值应为N2;a→b→c过程中,鸭子种群数量不断增加,增长率大于0;b→c→d的过程中,蝗虫种群数量不断减小,是由其出生率小于死亡率导致的。

(二)运用科学思维的方法,建立数学模型,归纳概括种群密度的调查方法,形成科学概念。

1.通过对“J”形增长曲线和“S”形增长曲线的数学模型的分析与比较,归纳总结种群数量的变化规律。

2.种群密度是种群最基本的数量特征,通过建立种群密度的概念,总结调查种群密度的方法。

[例2] 有关种群增长的模型,下列有关说法错误的是( )

A.种群呈现“J”形增长的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等

B.呈现“S”形增长的种群,随着时间的推移,种群增长所受的环境阻力加大

C.种群增长数学模型的构建,通常包括以下步骤:观察并提出问题、做出假设、建立模型、检验或修正模型

D.种群增长的“J”形曲线有K值,只是K值较大,图中没有表示出来

D

解析:种群呈现“J”形增长的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等;呈现“S”形增长的种群,随着时间的推移,种群密度上升,个体间由于有限的空间、食物和其他生活条件而引起的种内斗争必将加剧,以该种群生物为食的捕食者的数量也会增加,所以种群增长所受的环境阻力加大;种群增长数学模型的构建,通常包括以下步骤:观察并提出问题、做出假设、建立模型、检验或修正模型;种群增长的“J”形曲线没有K值。

[例3] 科技人员在对草原鼠害进行调查时,随机选定一块面积不大的某区

域,第一次捕获68只鼠,标记后原地放回,一段时间后捕获54只鼠,其中标记的鼠有12只。下列有关说法中错误的是( )

A.该区域中鼠的种群数量较多,约为306只,必须积极防治

B.这种调查方法称为标记重捕法

C.草原上鼠与牛、羊等还可用逐个计数的方法进行种群密度的调查

D.如果在两次捕鼠期间发生草原大火,统计结果是不准确的

C

解析:设该地段种群中个体数为N,其中标记总数为M,重捕总数为n,重捕中被标记的个体数为m,则N∶M=n∶m,可估算出该区域中鼠的种群数量为68×54÷12=306(只);根据以上分析可知,这种调查方法为标记重捕法;逐个计数的方法适用于种群分布范围小、种群数量少的,而草原上的鼠种群数量较多,不适用于该方法;如果在两次捕鼠期间发生草原大火,导致鼠的种群数量下降,因此统计结果是不准确的。

(三)运用科学探究的方法,解决生产生活中的实际问题。

通过“调查种群密度的方法”及“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验,掌握实验方案设计与实施的方法,形成对实验结果的分析与评价能力,并能应用于生产生活之中。

[例4] 在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中:

(1)对酵母菌进行计数可以采用 的方法,从试管中吸出培养液进行计数之前,要 。如果实验时发现血细胞计数板的一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是 。

(2)如果提出的问题是“培养液中酵母菌种群的数量是怎样随时间变化的”,试针对这一问题做出假设: 。

(3)某组同学为了探究“温度(5 ℃、28 ℃)对酵母菌种群数量变化是如何影响的”设计了实验方案,进行了为期7天的实验,每天定时取样一次,并在实验前设计了记录实验数据的表格如下:

温度/ ℃ 酵母菌数/(个·mL-1)

5

28

根据上述表格,有人认为该同学设计的实验方案不能够准确反映酵母菌种群数量的变化,请指出该方案不足之处: 。

(4)另一组同学为探究培养液中酵母菌种群数量的变化,设计了3组实验(见下表)。每隔24 h取样并计数,实验结果略。

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/ mL 温度/ ℃

A 10 — 0.1 28

B 10 — 0.1 5

C — 10 0.1 28

上述实验目的是探究 对酵母菌种群动态变化的影响。

解析:据题意,在“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验中,取样时应注意随机抽样检测,样液应混合均匀,计数时可适当稀释菌液。实验中仅一次取样,计数误差较大,应该每天检测时多次取样,求平均值。根据第(4)小题表格信息可确定实验自变量是温度和营养成分。

答案:(1)抽样检测 将试管轻轻振荡几次 适当稀释菌液

(2)酵母菌种群的数量随时间呈“S”形增长变化(或在一定时间范围内,酵母菌种群的数量随时间推移逐渐增大,达到一定程度以后,酵母菌种群数量维持相对稳

定,或其他表达了“酵母菌种群的数量”与“时间”关系的合理叙述)

(3)每天检测时应多次取样,求平均值

(4)温度和营养成分

(四)通过归纳种群数量的变化规律,提升社会责任感。

1.通过对“S”形增长的数学模型的环境容纳量的分析,合理开发和利用野生生物资源,保护濒危动物,形成生态意识,参与环境保护实践。

2.研究种群数量变化的生物因素和非生物因素,对生产实践中有害动物的防治做出解释和判断,形成解决生产生活问题的担当和能力。

3.基于对生物学过程中存在循环因果关系的认识,探讨人类活动对种群及环境的影响。

[例5] 渔政部门加强捕捞管理,严控网具网眼尺寸,每年休渔期结束以后渔业资源比往年有所好转。对控制网具网眼尺寸的解释错误的是( )

A.使更多幼小的个体逃脱,得到生长和繁殖的机会

B.可以减少捕捞强度,保持足够的种群基数

C.维持良好的年龄结构,有利于种群数量的恢复

D.可以改变性别比例,进而提高种群出生率

D

解析:海洋渔业生产中,合理使用网眼尺寸较大的网具进行捕捞,会使更多幼小的个体逃脱,得到生长和繁殖的机会,使得种群的年龄结构处于增长型;合理使用网眼尺寸较大的网具进行捕捞,减少了捕获个体的数量,保持足够的种群基数,使种群的年龄结构变为增长型;种群的年龄结构处于增长型,则出生率大于死亡率,有利于种群数量的恢复;网眼尺寸较大的网具,只能对捕捞的鱼的大小进行选择,而不能对鱼的性别进行选择,不会改变其性别比例。

[例6] 如图表示种群在理想环境中和有环境阻力条件下的增长曲线,下列有关种群数量增长曲线的叙述中正确的是( )

A.图1为“J”形增长,每年增加的个体数量始终不变

B.图2为“S”形增长,e点时增长速率达到最大值

C.防治蝗灾应在害虫数量达到d点时进行

D.渔业捕捞后剩余量应该在c点左右

D

解析:图1曲线的斜率代表种群的增长速率(即单位时间内种群个体的增加数目),由题图曲线特征可以看出,在不同的时间点,曲线的斜率不同,即种群的增长速率不同;图2中e点时种群的数目不再变化,增长速率为0;防治蝗灾应该在b点附近,超过b点,蝗虫增长速率加快,灭虫效果差;渔业捕捞后的剩余量应保持在c点(K/2)左右,此时种群的增长速率最快。

第1章 种群及其动态

章末复习提升课

一、提炼核心概念

1.本章建立的生命观念:种群,种群数量的增长、下降、波动、稳定等过程。生物因素和非生物因素会通过出生率和死亡率、迁入率和迁出率影响种群密度。

2.本章核心概念:种群数量特征、种群数量变化、影响种群数量变化的因素。

3.请以种群为主线,运用上述的核心概念,自主构建概念图。

二、发展核心素养

(一)通过分析影响种群数量变化的因素,建立进化与适应观,生物与环境相适应的生命观念。

1.种群是进化的基本单位。同种个体聚集在一定区域,具备了种群特征:出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等。

2.生物与环境是相适应的。非生物因素如阳光、温度、氧气、干旱等会影响种群数量的变化。

3.不同物种之间的相互作用会共同进化,同时也是影响种群数量变化的生物因素。

4.种群数量的变化受到内因和外因的影响,外因通过内因而起作用。

[例1] 根据某农田中引入鸭子后,鸭子与蝗虫种群数量的变化关系,某兴趣小组构建如图所示模型。下列有关叙述正确的是( )

A.a~b段,蝗虫种群的年龄结构为增长型,鸭子种群的年龄结构为衰退型

B.由图可知,引入鸭子后,该农田中蝗虫种群的K值为P3

C.鸭子种群数量在a→b→c的变化过程中,其增长率大于0

D.蝗虫种群数量在b→c→d的变化是由其死亡率升高导致的

C

解析:依据图示,a~b段,蝗虫种群数量增加(横坐标增加),鸭子种群数量也增加(纵坐标增加),故a~b段两个种群年龄结构均为增长型;种群数量稳定后将在K值附近波动,据图分析,引入鸭子后,该农田蝗虫种群数量在N2附近波动,故蝗虫种群的K值应为N2;a→b→c过程中,鸭子种群数量不断增加,增长率大于0;b→c→d的过程中,蝗虫种群数量不断减小,是由其出生率小于死亡率导致的。

(二)运用科学思维的方法,建立数学模型,归纳概括种群密度的调查方法,形成科学概念。

1.通过对“J”形增长曲线和“S”形增长曲线的数学模型的分析与比较,归纳总结种群数量的变化规律。

2.种群密度是种群最基本的数量特征,通过建立种群密度的概念,总结调查种群密度的方法。

[例2] 有关种群增长的模型,下列有关说法错误的是( )

A.种群呈现“J”形增长的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等

B.呈现“S”形增长的种群,随着时间的推移,种群增长所受的环境阻力加大

C.种群增长数学模型的构建,通常包括以下步骤:观察并提出问题、做出假设、建立模型、检验或修正模型

D.种群增长的“J”形曲线有K值,只是K值较大,图中没有表示出来

D

解析:种群呈现“J”形增长的前提条件是食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等;呈现“S”形增长的种群,随着时间的推移,种群密度上升,个体间由于有限的空间、食物和其他生活条件而引起的种内斗争必将加剧,以该种群生物为食的捕食者的数量也会增加,所以种群增长所受的环境阻力加大;种群增长数学模型的构建,通常包括以下步骤:观察并提出问题、做出假设、建立模型、检验或修正模型;种群增长的“J”形曲线没有K值。

[例3] 科技人员在对草原鼠害进行调查时,随机选定一块面积不大的某区

域,第一次捕获68只鼠,标记后原地放回,一段时间后捕获54只鼠,其中标记的鼠有12只。下列有关说法中错误的是( )

A.该区域中鼠的种群数量较多,约为306只,必须积极防治

B.这种调查方法称为标记重捕法

C.草原上鼠与牛、羊等还可用逐个计数的方法进行种群密度的调查

D.如果在两次捕鼠期间发生草原大火,统计结果是不准确的

C

解析:设该地段种群中个体数为N,其中标记总数为M,重捕总数为n,重捕中被标记的个体数为m,则N∶M=n∶m,可估算出该区域中鼠的种群数量为68×54÷12=306(只);根据以上分析可知,这种调查方法为标记重捕法;逐个计数的方法适用于种群分布范围小、种群数量少的,而草原上的鼠种群数量较多,不适用于该方法;如果在两次捕鼠期间发生草原大火,导致鼠的种群数量下降,因此统计结果是不准确的。

(三)运用科学探究的方法,解决生产生活中的实际问题。

通过“调查种群密度的方法”及“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验,掌握实验方案设计与实施的方法,形成对实验结果的分析与评价能力,并能应用于生产生活之中。

[例4] 在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中:

(1)对酵母菌进行计数可以采用 的方法,从试管中吸出培养液进行计数之前,要 。如果实验时发现血细胞计数板的一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是 。

(2)如果提出的问题是“培养液中酵母菌种群的数量是怎样随时间变化的”,试针对这一问题做出假设: 。

(3)某组同学为了探究“温度(5 ℃、28 ℃)对酵母菌种群数量变化是如何影响的”设计了实验方案,进行了为期7天的实验,每天定时取样一次,并在实验前设计了记录实验数据的表格如下:

温度/ ℃ 酵母菌数/(个·mL-1)

5

28

根据上述表格,有人认为该同学设计的实验方案不能够准确反映酵母菌种群数量的变化,请指出该方案不足之处: 。

(4)另一组同学为探究培养液中酵母菌种群数量的变化,设计了3组实验(见下表)。每隔24 h取样并计数,实验结果略。

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/ mL 温度/ ℃

A 10 — 0.1 28

B 10 — 0.1 5

C — 10 0.1 28

上述实验目的是探究 对酵母菌种群动态变化的影响。

解析:据题意,在“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验中,取样时应注意随机抽样检测,样液应混合均匀,计数时可适当稀释菌液。实验中仅一次取样,计数误差较大,应该每天检测时多次取样,求平均值。根据第(4)小题表格信息可确定实验自变量是温度和营养成分。

答案:(1)抽样检测 将试管轻轻振荡几次 适当稀释菌液

(2)酵母菌种群的数量随时间呈“S”形增长变化(或在一定时间范围内,酵母菌种群的数量随时间推移逐渐增大,达到一定程度以后,酵母菌种群数量维持相对稳

定,或其他表达了“酵母菌种群的数量”与“时间”关系的合理叙述)

(3)每天检测时应多次取样,求平均值

(4)温度和营养成分

(四)通过归纳种群数量的变化规律,提升社会责任感。

1.通过对“S”形增长的数学模型的环境容纳量的分析,合理开发和利用野生生物资源,保护濒危动物,形成生态意识,参与环境保护实践。

2.研究种群数量变化的生物因素和非生物因素,对生产实践中有害动物的防治做出解释和判断,形成解决生产生活问题的担当和能力。

3.基于对生物学过程中存在循环因果关系的认识,探讨人类活动对种群及环境的影响。

[例5] 渔政部门加强捕捞管理,严控网具网眼尺寸,每年休渔期结束以后渔业资源比往年有所好转。对控制网具网眼尺寸的解释错误的是( )

A.使更多幼小的个体逃脱,得到生长和繁殖的机会

B.可以减少捕捞强度,保持足够的种群基数

C.维持良好的年龄结构,有利于种群数量的恢复

D.可以改变性别比例,进而提高种群出生率

D

解析:海洋渔业生产中,合理使用网眼尺寸较大的网具进行捕捞,会使更多幼小的个体逃脱,得到生长和繁殖的机会,使得种群的年龄结构处于增长型;合理使用网眼尺寸较大的网具进行捕捞,减少了捕获个体的数量,保持足够的种群基数,使种群的年龄结构变为增长型;种群的年龄结构处于增长型,则出生率大于死亡率,有利于种群数量的恢复;网眼尺寸较大的网具,只能对捕捞的鱼的大小进行选择,而不能对鱼的性别进行选择,不会改变其性别比例。

[例6] 如图表示种群在理想环境中和有环境阻力条件下的增长曲线,下列有关种群数量增长曲线的叙述中正确的是( )

A.图1为“J”形增长,每年增加的个体数量始终不变

B.图2为“S”形增长,e点时增长速率达到最大值

C.防治蝗灾应在害虫数量达到d点时进行

D.渔业捕捞后剩余量应该在c点左右

D

解析:图1曲线的斜率代表种群的增长速率(即单位时间内种群个体的增加数目),由题图曲线特征可以看出,在不同的时间点,曲线的斜率不同,即种群的增长速率不同;图2中e点时种群的数目不再变化,增长速率为0;防治蝗灾应该在b点附近,超过b点,蝗虫增长速率加快,灭虫效果差;渔业捕捞后的剩余量应保持在c点(K/2)左右,此时种群的增长速率最快。