人教版必修一第六章第三节细胞衰老与凋亡(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一第六章第三节细胞衰老与凋亡(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2014-11-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。第十一章. 细胞衰老与凋亡第一节、细胞衰老 细胞衰老(cell ageing)又称老化,指细胞随着年龄的增加,机能和结构发生退行性变化,趋向死亡的不可逆现象。体外培养的正常细胞经过有限次数的分裂后,停止分裂,细胞形态和代谢活动显著改变,即呈现复制衰老(replicative senescence)的现象。

一、人体细胞的动态分类:1.更新组织:如上皮细胞、血细胞。依发展进程不同可分为三类:① 干细胞、 ② 过渡细胞、 ③成熟细胞。

2.稳定组织:可补偿性增生,如:肝、肾细胞。

3.恒久组织:细胞不再分裂,如神经、骨骼、心肌细胞。

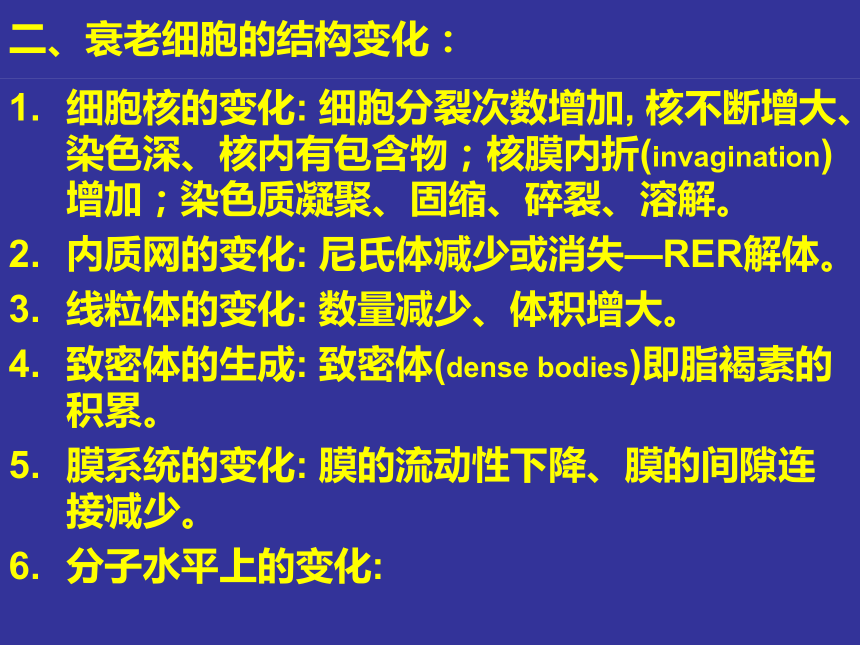

4.可耗尽组织:如人类的卵巢实质细胞。二、衰老细胞的结构变化:细胞核的变化: 细胞分裂次数增加, 核不断增大、染色深、核内有包含物;核膜内折(invagination)增加;染色质凝聚、固缩、碎裂、溶解。

内质网的变化: 尼氏体减少或消失—RER解体。

线粒体的变化: 数量减少、体积增大。

致密体的生成: 致密体(dense bodies)即脂褐素的积累。

膜系统的变化: 膜的流动性下降、膜的间隙连接减少。

分子水平上的变化:

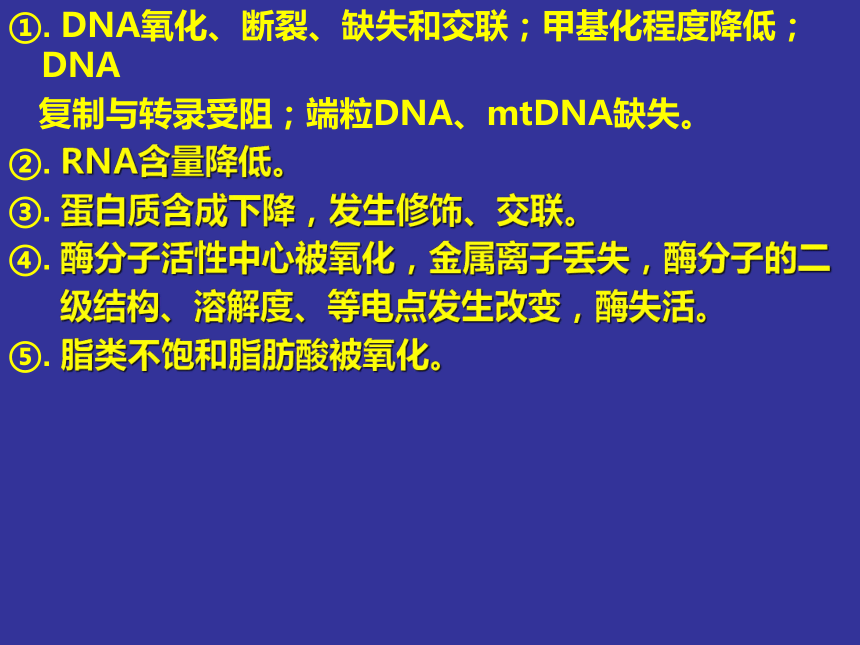

①. DNA氧化、断裂、缺失和交联;甲基化程度降低;DNA

复制与转录受阻;端粒DNA、mtDNA缺失。

②. RNA含量降低。

③. 蛋白质含成下降,发生修饰、交联。

④. 酶分子活性中心被氧化,金属离子丢失,酶分子的二

级结构、溶解度、等电点发生改变,酶失活。

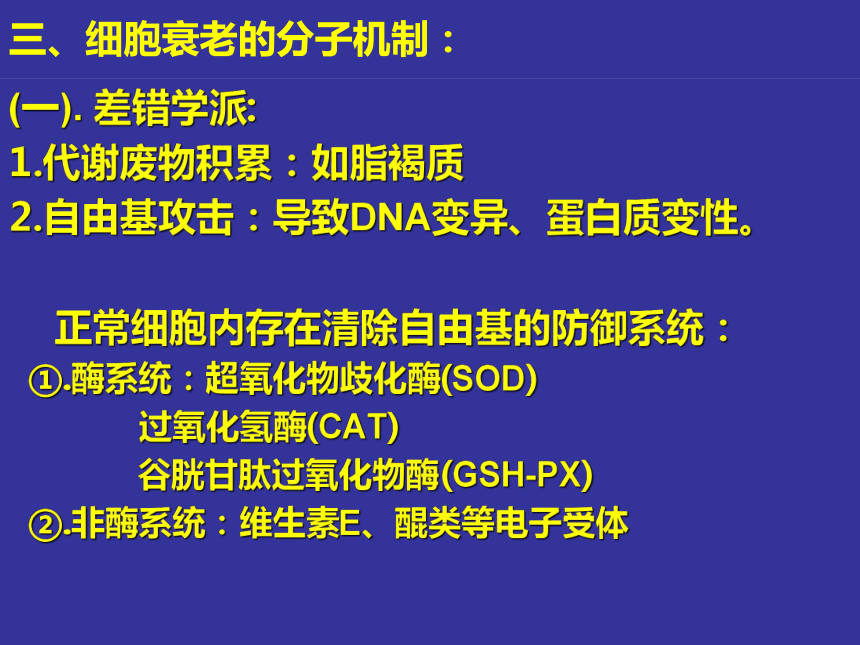

⑤. 脂类不饱和脂肪酸被氧化。三、细胞衰老的分子机制:(一). 差错学派:

1.代谢废物积累:如脂褐质

2.自由基攻击:导致DNA变异、蛋白质变性。

正常细胞内存在清除自由基的防御系统:

①.酶系统:超氧化物歧化酶(SOD)

过氧化氢酶(CAT)

谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)

②.非酶系统:维生素E、醌类等电子受体

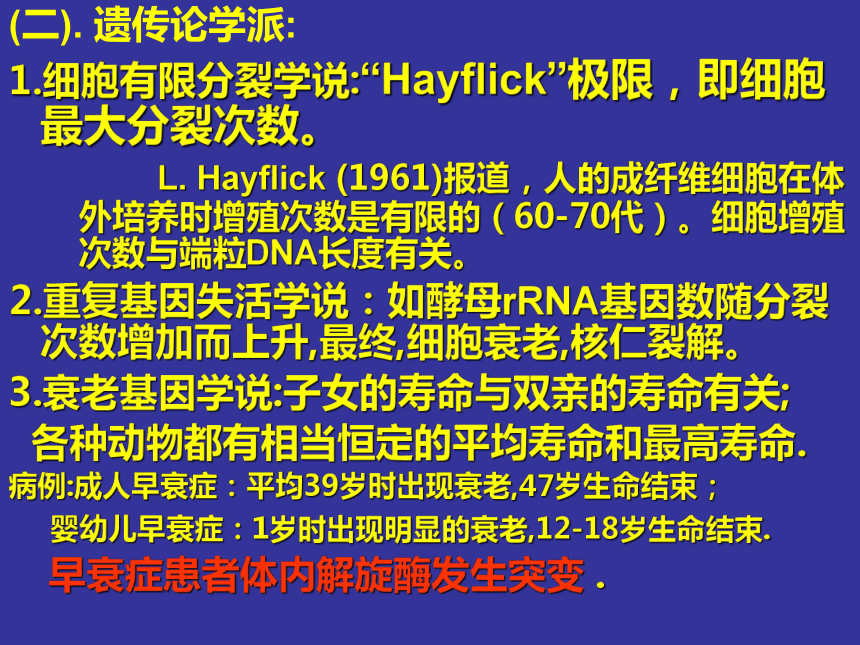

(二). 遗传论学派:

1.细胞有限分裂学说:“Hayflick”极限,即细胞最大分裂次数。

L. Hayflick (1961)报道,人的成纤维细胞在体外培养时增殖次数是有限的(60-70代)。细胞增殖次数与端粒DNA长度有关。

2.重复基因失活学说:如酵母rRNA基因数随分裂次数增加而上升,最终,细胞衰老,核仁裂解。

3.衰老基因学说:子女的寿命与双亲的寿命有关;

各种动物都有相当恒定的平均寿命和最高寿命.

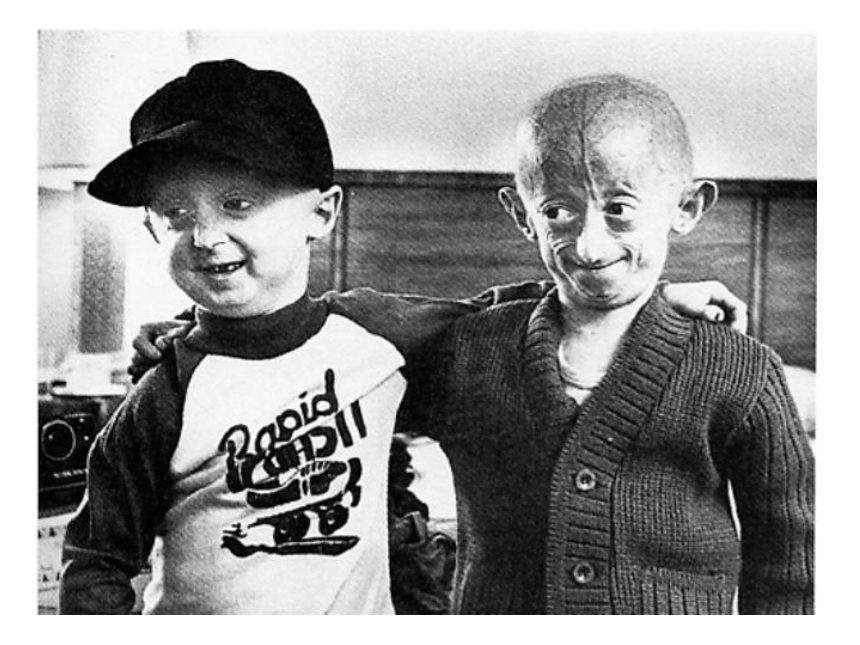

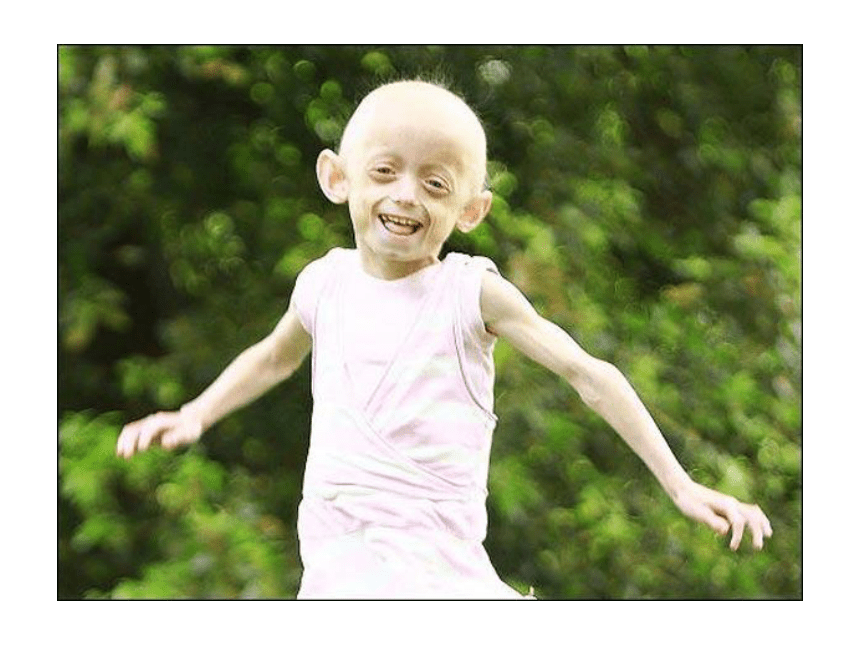

病例:成人早衰症:平均39岁时出现衰老,47岁生命结束;

婴幼儿早衰症:1岁时出现明显的衰老,12-18岁生命结束.

早衰症患者体内解旋酶发生突变 . (三). 与衰老有关的基因:

1. 美丽线虫的age-1基因:Caenrhabditis elegans的平

均寿命仅3.5天,该虫age-1 单基因突变,可提高

平均寿命65%。

2.沉默信息调节蛋白复合物(silencing information

regulator complex, Sir Complex):有Sir1、 Sir2、

Sir3、 Sir4等, 存在于异染色质中(如端粒), 与组蛋白

H3/H4结合, 抑制该位点基因转录。

SIR4- 42的酵母突变体中(Sir4 蛋白羧基端121个

AA缺失), 该突变使Sir复合体可自由定位, 由端粒移至

核仁, 使核仁rDNA沉默, 抑制rDNA复制和积累, 从而延

长寿命.3.SGS1基因、WNR基因与衰老:

酵母SGS1基因编码产物为DNA解旋酶,集中在

核仁。酵母中,一个该基因的突变个体sgs1,由

于缺少该酶则使核仁裂解,导致该突变株酵母的

寿命短于野生型。

人体细胞中WNR基因与SGS1基因同源,编码

产物为DNA解旋酶,WRN蛋白含1432个AA。对

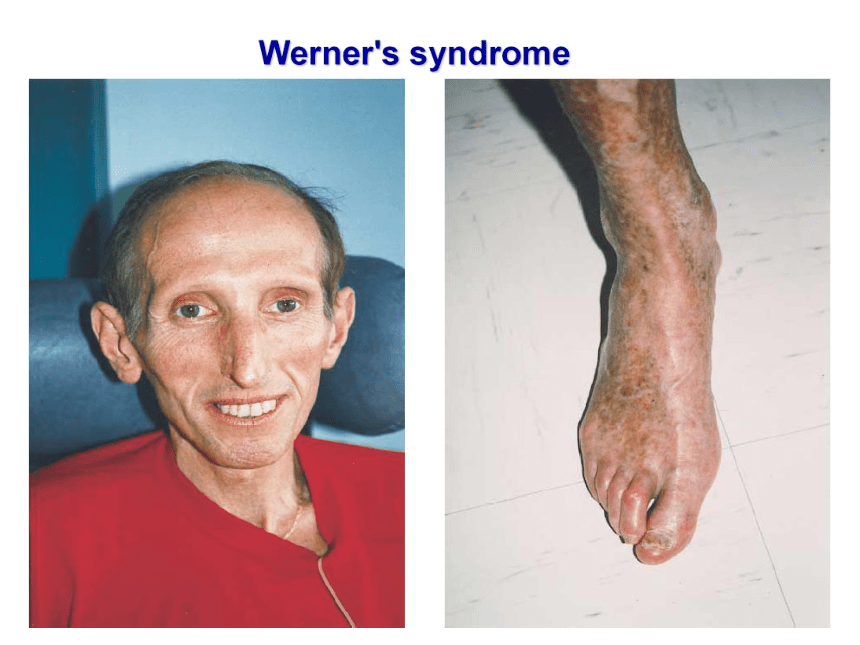

Werner综合症患者的WRN蛋白的分析表明,不同

患者的WRN蛋白发生了不同的突变,但均导致了

DNA复制障碍,最终引起衰老提前发生。Werner's syndrome4.线粒体DNA与衰老:

第二节、细胞凋亡 死亡是生命的普遍现象,但细胞死亡并非与机体死亡同步。正常的组织中也发生细胞死亡,它是维持组织机能和形态所必需的。细胞死亡的方式有两种:细胞坏死(Necrosis)和细胞凋亡(cell apoptosis)。

2002年10月7日英国人悉尼·布雷诺尔、美国人罗伯特·霍维茨和英国人约翰·苏尔斯顿,因在细胞程序性死亡方面的研究获诺贝尔诺贝尔生理与医学奖。

细胞坏死是指受到急性强力伤害时,细胞膜被破坏,线粒体肿胀,溶酶体破裂,细胞内容物流出,并引起炎症。

细胞凋亡是由体内外因素触发细胞内预存的死亡程序而导致的细胞死亡过程,是一个由基因调控的细胞主动结束生命的过程。

1965年, Kerr在观察大鼠旰细胞时发现, 局部缺血条件下, 细胞连续不断地转化为小的、圆形的细胞质团, 这些细胞质团是由膜包裹的细胞碎片(包括细胞器和染色质)组成。当时称之为“皱缩型坏死”, 但因为细胞质团是在生理条件下产生的, 1972年, 又将其从新定名为“细胞凋亡”。

凋亡通常是生理性变化,而细胞坏死是病理性变化。

细胞凋亡具有以下生物学意义:

确保正常发育、生长

维持内环境稳定

发挥积极的防御功能一.细胞凋亡的形态学和生物化学特征:

(一).细胞凋亡的形态特征:

①.凋亡的起始: 细胞膜仍完整且具选择透性、细胞间接触消失、微绒毛消失/线粒体无变化、核糖体脱粒、内质网肿胀并逐渐与质膜融合/染色质固缩, 形成新月形帽状结构并沿核膜分布。胸腺细胞正常凋亡②.凋亡小体的形成: 核染色质断裂并与某些完整的细胞器(如线粒体)聚集, 最终被细胞膜所包裹, 形似细胞表面出芽, 之后分离, 形成单个单个凋亡小体。

③.凋亡小体的清除:被邻近细胞吞噬并消化。 胸腺细胞正常凋亡(二). 细胞凋亡的生化特征:

胞内Ca2+浓度升高。

细胞内活性氧增多。

胞内组织转谷氨酰胺酶(tissue transglutaminase, tTG)含量升高并被Ca2+激活, tTG参与某些蛋白质的翻译后修饰, 使Gln与Lys交联并使多胺掺入, 导致蛋白质聚合, 该蛋白聚合物不溶于水, 也不被溶酶体酶降解, 最终进入凋亡小体, 并阻止有害物质溢出, 暂时稳定凋亡小体。

DNA内切酶被激活, 在核小体之间有控地切割双链DNA, 形成以180~200bp为基数的有序片段, 琼脂糖凝胶电泳后, 形成特征性的梯状条带(DNA ladders)。(三). 细胞凋亡的相关因素:

1.诱导性因素:

①.物理因素: 射线(紫外线、γ射线)、温度(冷热)、酸碱、离子强度等.

②.化学及生物因素: 活性氧基团和分子(超氧自由基、羟自由基、H2O2)、钙离子载体、VK3、视黄酸、细胞毒素、DNA和蛋白质合成抑制剂、激素、生长因子、肿瘤坏死因子α等。

2.凋亡相关基因:

抑制凋亡基因:Bcl-2,EIB, IAP

促进凋亡基因:P53,Bax,ICE

双向调控基因:c-myc,Bcl-x(四). 细胞凋亡的检测:

1.免疫组化标记:2. TUNEL测定法(terminal deoxynucleotidyl transferase- mediated dUTP nick end labeling):

末端脱氧核苷酸转移酶介导的dUTP缺口末端标记法是对DNA的3’- OH断裂缺口进行(荧光素)原位标记, 并用荧光显微镜观测。3.电镜观察:4.流式细胞仪:ANNEXIN V-PI检测

流式细胞仪:PI检测流式细胞仪:Rhodamin检测线粒体膜电位变化

5.激光共聚焦显微镜观察:

共聚焦显微镜:细胞内钙6.电泳:DNA ladder

二、细胞凋亡的分子机制:+ 受体cAMP

Ca2+

神经酰胺凋亡诱导因素死亡信号凋亡相关基因激活Dnase激活

Caspases激活巨噬细胞吞噬分解凋亡细胞基因激活细胞凋亡的途径1.死亡受体通路2.线粒体通路细胞凋亡的途径3. Caspase家族与凋亡:

Caspase (cysteine aspartic acic specific

protease)是一组存在于细胞溶胶中的结构上相关

的富含半胱氨酸蛋白酶,该酶可特异性地切断某

些蛋白Asp后的肽键,使该蛋白活化或失活,但不

完全降解蛋白。

Caspase以前体形式存在,级联反应发挥作用。

其作用是:

灭活凋亡抑制物

水解蛋白质结构,形成凋亡小体

水解凋亡相关活性蛋白⑴.Caspases分类及功能⑵.Caspase的作用底物:

①. 凋亡蛋白酶激活的DNA酶抑制物(ICAD)

②. 核纤层(lamina)蛋白

③. 细胞骨架蛋白: 导致细胞解体,形成凋亡小体

④. 其他的caspases

⑤. 灭活细胞凋亡的抑制物

4. BcL-2家族分子:

人的Bcl-2 (B cell lymphoma/leukemia-2) 由

229aa构成(鼠236aa), 分布在线粒体内膜、细胞内

膜表面、内质网、核膜等处。

与BcL-2同源的基因和蛋白质有两类: 一类呈

抗凋亡作用,有BcL-2,BcL-w,BcL-XL、BFL-1、

Brag-1、MCL-1,AI。另一类呈现促凋亡作用,有

Bax,Bak, Bok,BcL-Xs,Bad, Bid, Bik,Hrk,Bim

等。

BcL-2基因家族成员自身或彼此之间有形成

二聚体或多聚体的能力,BcL-2家族的蛋白与蛋白

相互作用调节着细胞的存活与凋亡。 Bcl-2 和C. elegans 中的ced-9 有很高的同源

性。

Bcl-2的功能是延长细胞的寿命,而不是刺激

细胞的增殖。 BcL-2抗凋亡机制:

①.直接的抗氧化;

②.抑制线粒体释放促凋亡的蛋白质;

③.抑制促凋亡的Bax,Bak的细胞毒作用;

④.抑制Caspases激活;

⑤.维持细胞钙稳态。

BcL-2抗凋亡机制5. Fas:

Fas 属肿瘤坏死因子受体(TNFR)家族成员,

Fas配体(FasL)属TNF家族成员。Fas是跨膜蛋白,

由胞外区(157 aa),穿膜区(17 aa)及胞浆区(145 aa)

组成。

Fas胞浆区一段60 — 70氨基酸序列与TNFR

胞浆区高度同源,并介导细胞死亡,称之为死亡域

(death domain,DD)。 Fas较广泛地分布于多种

类型的细胞。FasL与其受体Fas结合导致细胞凋

亡。6. P53基因:

P53基因产物修复受损的DNA,如修复失败则

诱导细胞凋亡。细胞死亡第七章 肿瘤遗传学--第四节 抑癌基因 Rb Gene

Rb Gene 突变 Cyclin( CDK,CKI)

磷酸化

pRb蛋白 pRb蛋白

( 激活) 去磷酸化 (失活)

pRb降解 病毒蛋白 EIA/SV40T

E2F MDM2Gene扩增,Gene产物抑制pRb

调节

G1期 癌基因变化 DNA损伤 S期 C增殖

P53 失 控

Apoptosis 复制终止 C过度增殖

直至修复 癌变7.Rb基因:8. C-myc: C-myc是一种原癌基因,是调控细胞周期的主要基因。编码的蛋白是DNA结合蛋白,调控基因转录。在GF充足时主要激活介导细胞增殖的基因;反之激活凋亡基因。

9. IAP家族:

IAP家族是一组具有BIR (baculoviral IAP repeat)结构域的抑制凋亡的蛋白。IAP家族蛋白的BIR结构域是IAP 抑制凋亡的结构基础。在人类已确定有6种IAP相关蛋白。在酵母和乳动物细胞中,IAP家族蛋白能通过抑制caspase 3,7,9等的活性。

10.其他基因:

jun、fos、myb、asy、Rb等基因都与细胞

凋亡的发生有关。

一、人体细胞的动态分类:1.更新组织:如上皮细胞、血细胞。依发展进程不同可分为三类:① 干细胞、 ② 过渡细胞、 ③成熟细胞。

2.稳定组织:可补偿性增生,如:肝、肾细胞。

3.恒久组织:细胞不再分裂,如神经、骨骼、心肌细胞。

4.可耗尽组织:如人类的卵巢实质细胞。二、衰老细胞的结构变化:细胞核的变化: 细胞分裂次数增加, 核不断增大、染色深、核内有包含物;核膜内折(invagination)增加;染色质凝聚、固缩、碎裂、溶解。

内质网的变化: 尼氏体减少或消失—RER解体。

线粒体的变化: 数量减少、体积增大。

致密体的生成: 致密体(dense bodies)即脂褐素的积累。

膜系统的变化: 膜的流动性下降、膜的间隙连接减少。

分子水平上的变化:

①. DNA氧化、断裂、缺失和交联;甲基化程度降低;DNA

复制与转录受阻;端粒DNA、mtDNA缺失。

②. RNA含量降低。

③. 蛋白质含成下降,发生修饰、交联。

④. 酶分子活性中心被氧化,金属离子丢失,酶分子的二

级结构、溶解度、等电点发生改变,酶失活。

⑤. 脂类不饱和脂肪酸被氧化。三、细胞衰老的分子机制:(一). 差错学派:

1.代谢废物积累:如脂褐质

2.自由基攻击:导致DNA变异、蛋白质变性。

正常细胞内存在清除自由基的防御系统:

①.酶系统:超氧化物歧化酶(SOD)

过氧化氢酶(CAT)

谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)

②.非酶系统:维生素E、醌类等电子受体

(二). 遗传论学派:

1.细胞有限分裂学说:“Hayflick”极限,即细胞最大分裂次数。

L. Hayflick (1961)报道,人的成纤维细胞在体外培养时增殖次数是有限的(60-70代)。细胞增殖次数与端粒DNA长度有关。

2.重复基因失活学说:如酵母rRNA基因数随分裂次数增加而上升,最终,细胞衰老,核仁裂解。

3.衰老基因学说:子女的寿命与双亲的寿命有关;

各种动物都有相当恒定的平均寿命和最高寿命.

病例:成人早衰症:平均39岁时出现衰老,47岁生命结束;

婴幼儿早衰症:1岁时出现明显的衰老,12-18岁生命结束.

早衰症患者体内解旋酶发生突变 . (三). 与衰老有关的基因:

1. 美丽线虫的age-1基因:Caenrhabditis elegans的平

均寿命仅3.5天,该虫age-1 单基因突变,可提高

平均寿命65%。

2.沉默信息调节蛋白复合物(silencing information

regulator complex, Sir Complex):有Sir1、 Sir2、

Sir3、 Sir4等, 存在于异染色质中(如端粒), 与组蛋白

H3/H4结合, 抑制该位点基因转录。

SIR4- 42的酵母突变体中(Sir4 蛋白羧基端121个

AA缺失), 该突变使Sir复合体可自由定位, 由端粒移至

核仁, 使核仁rDNA沉默, 抑制rDNA复制和积累, 从而延

长寿命.3.SGS1基因、WNR基因与衰老:

酵母SGS1基因编码产物为DNA解旋酶,集中在

核仁。酵母中,一个该基因的突变个体sgs1,由

于缺少该酶则使核仁裂解,导致该突变株酵母的

寿命短于野生型。

人体细胞中WNR基因与SGS1基因同源,编码

产物为DNA解旋酶,WRN蛋白含1432个AA。对

Werner综合症患者的WRN蛋白的分析表明,不同

患者的WRN蛋白发生了不同的突变,但均导致了

DNA复制障碍,最终引起衰老提前发生。Werner's syndrome4.线粒体DNA与衰老:

第二节、细胞凋亡 死亡是生命的普遍现象,但细胞死亡并非与机体死亡同步。正常的组织中也发生细胞死亡,它是维持组织机能和形态所必需的。细胞死亡的方式有两种:细胞坏死(Necrosis)和细胞凋亡(cell apoptosis)。

2002年10月7日英国人悉尼·布雷诺尔、美国人罗伯特·霍维茨和英国人约翰·苏尔斯顿,因在细胞程序性死亡方面的研究获诺贝尔诺贝尔生理与医学奖。

细胞坏死是指受到急性强力伤害时,细胞膜被破坏,线粒体肿胀,溶酶体破裂,细胞内容物流出,并引起炎症。

细胞凋亡是由体内外因素触发细胞内预存的死亡程序而导致的细胞死亡过程,是一个由基因调控的细胞主动结束生命的过程。

1965年, Kerr在观察大鼠旰细胞时发现, 局部缺血条件下, 细胞连续不断地转化为小的、圆形的细胞质团, 这些细胞质团是由膜包裹的细胞碎片(包括细胞器和染色质)组成。当时称之为“皱缩型坏死”, 但因为细胞质团是在生理条件下产生的, 1972年, 又将其从新定名为“细胞凋亡”。

凋亡通常是生理性变化,而细胞坏死是病理性变化。

细胞凋亡具有以下生物学意义:

确保正常发育、生长

维持内环境稳定

发挥积极的防御功能一.细胞凋亡的形态学和生物化学特征:

(一).细胞凋亡的形态特征:

①.凋亡的起始: 细胞膜仍完整且具选择透性、细胞间接触消失、微绒毛消失/线粒体无变化、核糖体脱粒、内质网肿胀并逐渐与质膜融合/染色质固缩, 形成新月形帽状结构并沿核膜分布。胸腺细胞正常凋亡②.凋亡小体的形成: 核染色质断裂并与某些完整的细胞器(如线粒体)聚集, 最终被细胞膜所包裹, 形似细胞表面出芽, 之后分离, 形成单个单个凋亡小体。

③.凋亡小体的清除:被邻近细胞吞噬并消化。 胸腺细胞正常凋亡(二). 细胞凋亡的生化特征:

胞内Ca2+浓度升高。

细胞内活性氧增多。

胞内组织转谷氨酰胺酶(tissue transglutaminase, tTG)含量升高并被Ca2+激活, tTG参与某些蛋白质的翻译后修饰, 使Gln与Lys交联并使多胺掺入, 导致蛋白质聚合, 该蛋白聚合物不溶于水, 也不被溶酶体酶降解, 最终进入凋亡小体, 并阻止有害物质溢出, 暂时稳定凋亡小体。

DNA内切酶被激活, 在核小体之间有控地切割双链DNA, 形成以180~200bp为基数的有序片段, 琼脂糖凝胶电泳后, 形成特征性的梯状条带(DNA ladders)。(三). 细胞凋亡的相关因素:

1.诱导性因素:

①.物理因素: 射线(紫外线、γ射线)、温度(冷热)、酸碱、离子强度等.

②.化学及生物因素: 活性氧基团和分子(超氧自由基、羟自由基、H2O2)、钙离子载体、VK3、视黄酸、细胞毒素、DNA和蛋白质合成抑制剂、激素、生长因子、肿瘤坏死因子α等。

2.凋亡相关基因:

抑制凋亡基因:Bcl-2,EIB, IAP

促进凋亡基因:P53,Bax,ICE

双向调控基因:c-myc,Bcl-x(四). 细胞凋亡的检测:

1.免疫组化标记:2. TUNEL测定法(terminal deoxynucleotidyl transferase- mediated dUTP nick end labeling):

末端脱氧核苷酸转移酶介导的dUTP缺口末端标记法是对DNA的3’- OH断裂缺口进行(荧光素)原位标记, 并用荧光显微镜观测。3.电镜观察:4.流式细胞仪:ANNEXIN V-PI检测

流式细胞仪:PI检测流式细胞仪:Rhodamin检测线粒体膜电位变化

5.激光共聚焦显微镜观察:

共聚焦显微镜:细胞内钙6.电泳:DNA ladder

二、细胞凋亡的分子机制:+ 受体cAMP

Ca2+

神经酰胺凋亡诱导因素死亡信号凋亡相关基因激活Dnase激活

Caspases激活巨噬细胞吞噬分解凋亡细胞基因激活细胞凋亡的途径1.死亡受体通路2.线粒体通路细胞凋亡的途径3. Caspase家族与凋亡:

Caspase (cysteine aspartic acic specific

protease)是一组存在于细胞溶胶中的结构上相关

的富含半胱氨酸蛋白酶,该酶可特异性地切断某

些蛋白Asp后的肽键,使该蛋白活化或失活,但不

完全降解蛋白。

Caspase以前体形式存在,级联反应发挥作用。

其作用是:

灭活凋亡抑制物

水解蛋白质结构,形成凋亡小体

水解凋亡相关活性蛋白⑴.Caspases分类及功能⑵.Caspase的作用底物:

①. 凋亡蛋白酶激活的DNA酶抑制物(ICAD)

②. 核纤层(lamina)蛋白

③. 细胞骨架蛋白: 导致细胞解体,形成凋亡小体

④. 其他的caspases

⑤. 灭活细胞凋亡的抑制物

4. BcL-2家族分子:

人的Bcl-2 (B cell lymphoma/leukemia-2) 由

229aa构成(鼠236aa), 分布在线粒体内膜、细胞内

膜表面、内质网、核膜等处。

与BcL-2同源的基因和蛋白质有两类: 一类呈

抗凋亡作用,有BcL-2,BcL-w,BcL-XL、BFL-1、

Brag-1、MCL-1,AI。另一类呈现促凋亡作用,有

Bax,Bak, Bok,BcL-Xs,Bad, Bid, Bik,Hrk,Bim

等。

BcL-2基因家族成员自身或彼此之间有形成

二聚体或多聚体的能力,BcL-2家族的蛋白与蛋白

相互作用调节着细胞的存活与凋亡。 Bcl-2 和C. elegans 中的ced-9 有很高的同源

性。

Bcl-2的功能是延长细胞的寿命,而不是刺激

细胞的增殖。 BcL-2抗凋亡机制:

①.直接的抗氧化;

②.抑制线粒体释放促凋亡的蛋白质;

③.抑制促凋亡的Bax,Bak的细胞毒作用;

④.抑制Caspases激活;

⑤.维持细胞钙稳态。

BcL-2抗凋亡机制5. Fas:

Fas 属肿瘤坏死因子受体(TNFR)家族成员,

Fas配体(FasL)属TNF家族成员。Fas是跨膜蛋白,

由胞外区(157 aa),穿膜区(17 aa)及胞浆区(145 aa)

组成。

Fas胞浆区一段60 — 70氨基酸序列与TNFR

胞浆区高度同源,并介导细胞死亡,称之为死亡域

(death domain,DD)。 Fas较广泛地分布于多种

类型的细胞。FasL与其受体Fas结合导致细胞凋

亡。6. P53基因:

P53基因产物修复受损的DNA,如修复失败则

诱导细胞凋亡。细胞死亡第七章 肿瘤遗传学--第四节 抑癌基因 Rb Gene

Rb Gene 突变 Cyclin( CDK,CKI)

磷酸化

pRb蛋白 pRb蛋白

( 激活) 去磷酸化 (失活)

pRb降解 病毒蛋白 EIA/SV40T

E2F MDM2Gene扩增,Gene产物抑制pRb

调节

G1期 癌基因变化 DNA损伤 S期 C增殖

P53 失 控

Apoptosis 复制终止 C过度增殖

直至修复 癌变7.Rb基因:8. C-myc: C-myc是一种原癌基因,是调控细胞周期的主要基因。编码的蛋白是DNA结合蛋白,调控基因转录。在GF充足时主要激活介导细胞增殖的基因;反之激活凋亡基因。

9. IAP家族:

IAP家族是一组具有BIR (baculoviral IAP repeat)结构域的抑制凋亡的蛋白。IAP家族蛋白的BIR结构域是IAP 抑制凋亡的结构基础。在人类已确定有6种IAP相关蛋白。在酵母和乳动物细胞中,IAP家族蛋白能通过抑制caspase 3,7,9等的活性。

10.其他基因:

jun、fos、myb、asy、Rb等基因都与细胞

凋亡的发生有关。

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变