中考语文一轮复习:文学作品阅读 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 中考语文一轮复习:文学作品阅读 课件(共32张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 942.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-03 23:08:42 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

复习策略

文学作品阅读复习

初中语文

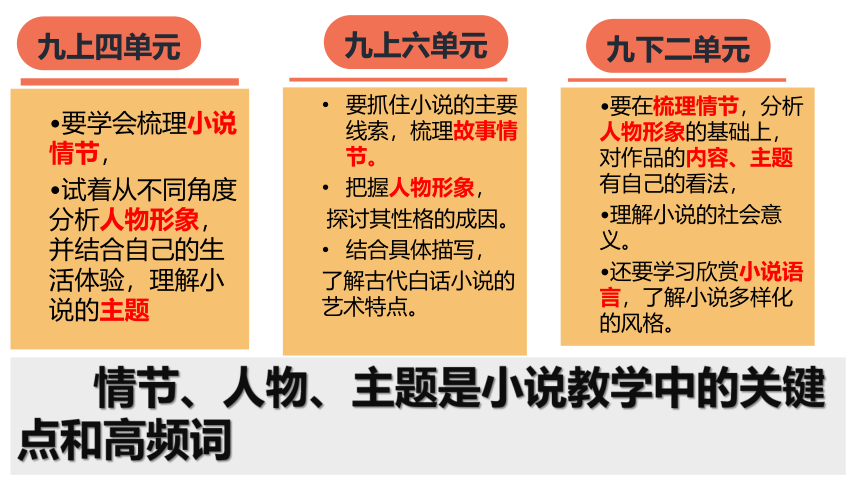

要学会梳理小说情节,

试着从不同角度分析人物形象,并结合自己的生活体验,理解小说的主题

九上四单元

要抓住小说的主要线索,梳理故事情节。

把握人物形象,

探讨其性格的成因。

结合具体描写,

了解古代白话小说的艺术特点。

要在梳理情节,分析人物形象的基础上,对作品的内容、主题有自己的看法,

理解小说的社会意义。

还要学习欣赏小说语言,了解小说多样化的风格。

九上六单元

九下二单元

情节、人物、主题是小说教学中的关键点和高频词

《紫藤萝瀑布》

《一颗小桃树》

《永久的生命》

《我为什么活着》

哲理散文

《秋天的怀念》

《散 步》

《邓 稼 先》

《说和做——记闻一多先生言行片段》

《回忆鲁迅先生》

《阿长与《山海经》》

《老 王》

《叶圣陶先生二三事》

《藤 野 先 生》

《回忆我的母亲》

《背 影》

叙事散文

《春》

《济南的冬天》

《雨的四季》

《白杨礼赞》

《昆明的雨》

抒情散文

散文分类

3

1

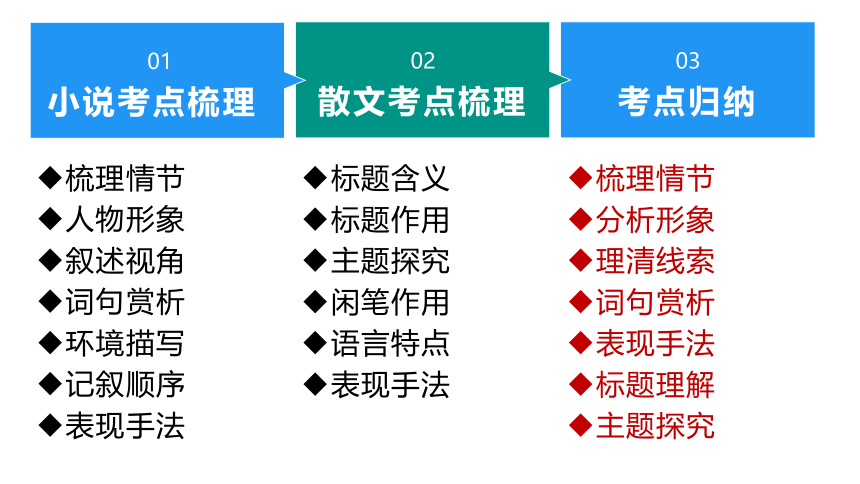

考点归纳

03

梳理情节

分析形象

理清线索

词句赏析

表现手法

标题理解

主题探究

散文考点梳理

02

标题含义

标题作用

主题探究

闲笔作用

语言特点

表现手法

小说考点梳理

01

梳理情节

人物形象

叙述视角

词句赏析

环境描写

记叙顺序

表现手法

类别 2018 2019 2020 2021 2022

标题 老枣树下的斑驳流年 一个普通人 土地的身影 布伦木沙 吴召儿

作者 化君 李娟 阎连科 宗利华 孙犁

题目1 梳理情节 选择题 (理解文意) 选择题 (理解主旨) 选择题 (分析文章内容和表现手法) 选择题

(分析文章内容和写法)

题目2 赏析词句 人物形象 修辞 赏析词语 赏析词语

景物描写

题目3 线索 表现手法 赏析词语 修辞手法 分析人物形象

题目4 综合分析 句子理解,探究主旨 标题含义和作用 理解语句含义

眉山市近五年中考题型

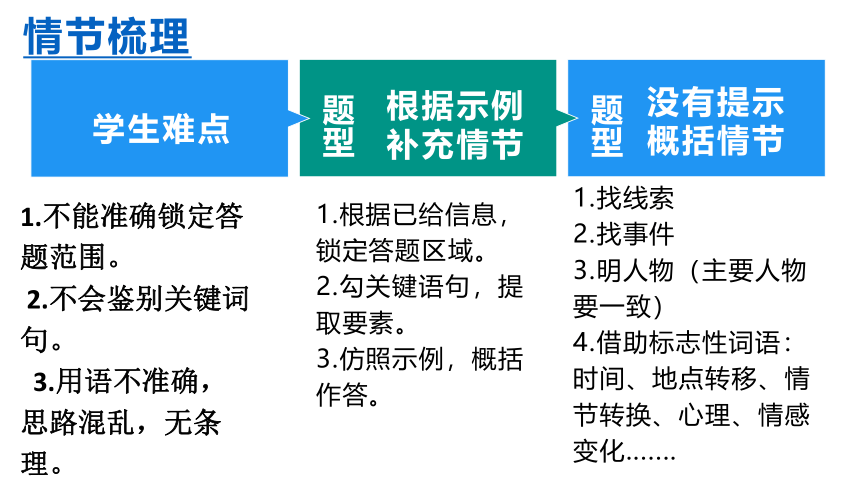

情节梳理

没有提示

概括情节

1.找线索

2.找事件

3.明人物(主要人物要一致)

4.借助标志性词语:时间、地点转移、情节转换、心理、情感变化.......

根据示例

补充情节

1.根据已给信息,锁定答题区域。

2.勾关键语句,提取要素。

3.仿照示例,概括作答。

学生难点

1.不能准确锁定答题范围。

2.不会鉴别关键词句。

3.用语不准确,思路混乱,无条理。

题型

题型

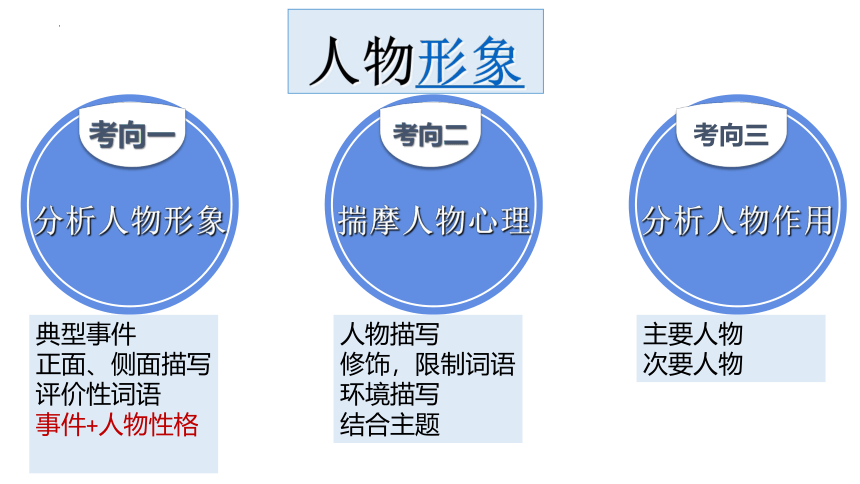

分析人物形象

考向一

揣摩人物心理

考向二

分析人物作用

考向三

人物形象

典型事件

正面、侧面描写

评价性词语

事件+人物性格

人物描写

修饰,限制词语

环境描写

结合主题

主要人物

次要人物

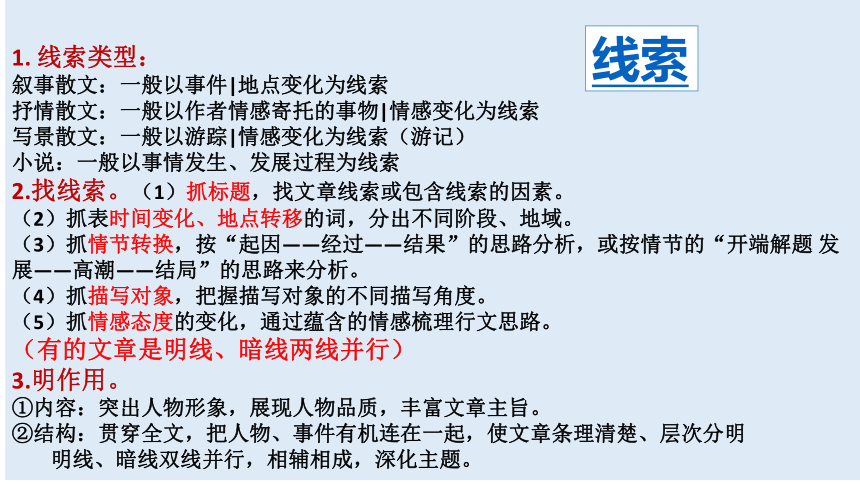

1. 线索类型:

叙事散文:一般以事件|地点变化为线索

抒情散文:一般以作者情感寄托的事物|情感变化为线索

写景散文:一般以游踪|情感变化为线索(游记)

小说:一般以事情发生、发展过程为线索

2.找线索。(1)抓标题,找文章线索或包含线索的因素。

(2)抓表时间变化、地点转移的词,分出不同阶段、地域。

(3)抓情节转换,按“起因——经过——结果”的思路分析,或按情节的“开端解题 发展——高潮——结局”的思路来分析。

(4)抓描写对象,把握描写对象的不同描写角度。

(5)抓情感态度的变化,通过蕴含的情感梳理行文思路。

(有的文章是明线、暗线两线并行)

3.明作用。

①内容:突出人物形象,展现人物品质,丰富文章主旨。

②结构:贯穿全文,把人物、事件有机连在一起,使文章条理清楚、层次分明

明线、暗线双线并行,相辅相成,深化主题。

线索

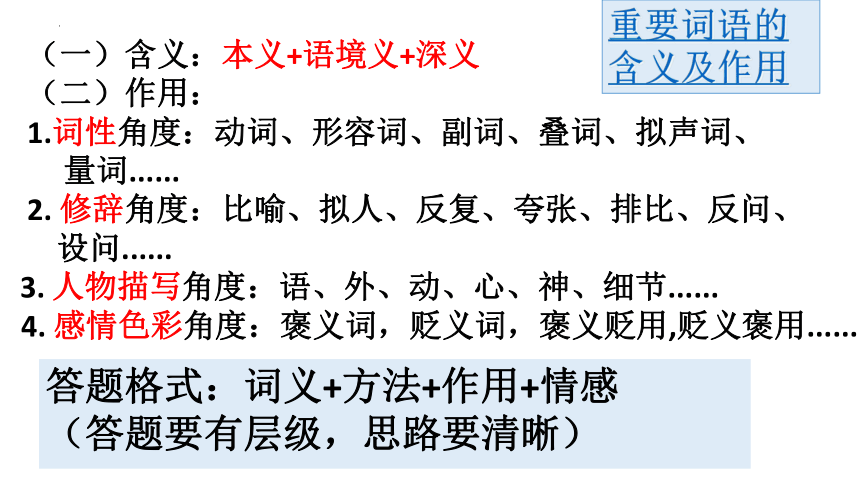

重要词语的

含义及作用

(一)含义:本义+语境义+深义

(二)作用:

1.词性角度:动词、形容词、副词、叠词、拟声词、

量词......

2. 修辞角度:比喻、拟人、反复、夸张、排比、反问、

设问......

3. 人物描写角度:语、外、动、心、神、细节......

4. 感彩角度:褒义词,贬义词,褒义贬用,贬义褒用......

答题格式:词义+方法+作用+情感

(答题要有层级,思路要清晰)

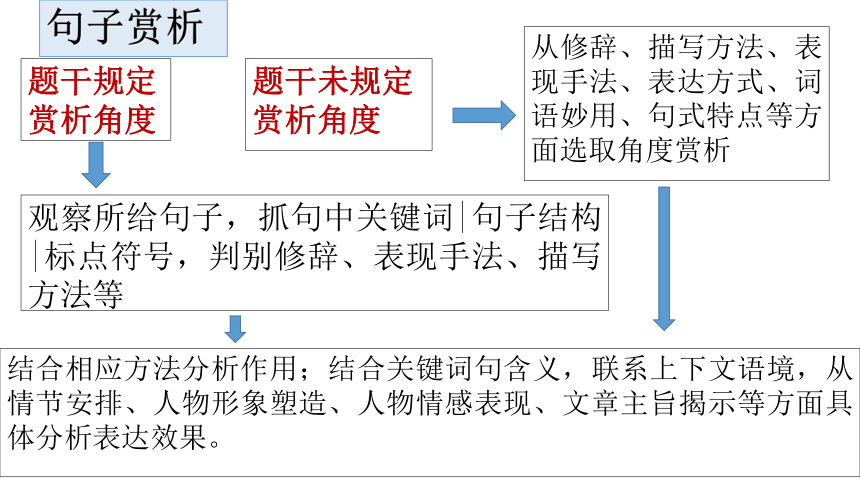

题干规定

赏析角度

题干未规定

赏析角度

观察所给句子,抓句中关键词|句子结构|标点符号,判别修辞、表现手法、描写方法等

从修辞、描写方法、表现手法、表达方式、词语妙用、句式特点等方面选取角度赏析

结合相应方法分析作用;结合关键词句含义,联系上下文语境,从情节安排、人物形象塑造、人物情感表现、文章主旨揭示等方面具体分析表达效果。

句子赏析

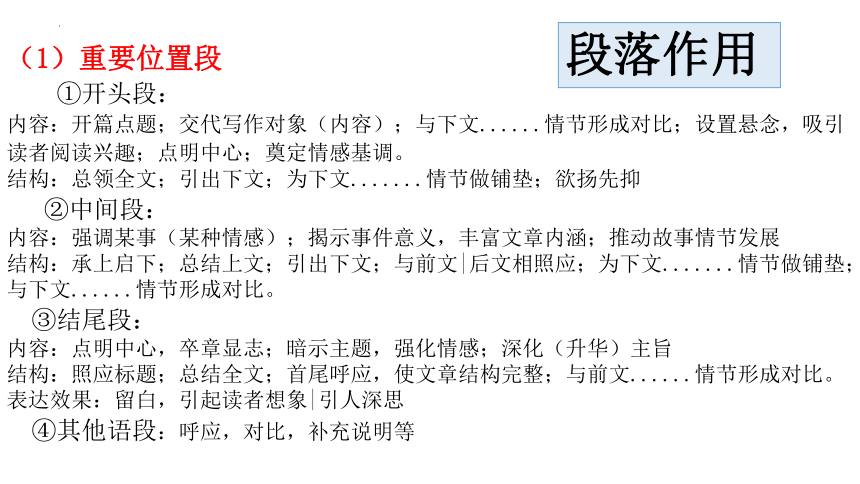

(1)重要位置段

①开头段:

内容:开篇点题;交代写作对象(内容);与下文......情节形成对比;设置悬念,吸引读者阅读兴趣;点明中心;奠定情感基调。

结构:总领全文;引出下文;为下文.......情节做铺垫;欲扬先抑

②中间段:

内容:强调某事(某种情感);揭示事件意义,丰富文章内涵;推动故事情节发展

结构:承上启下;总结上文;引出下文;与前文|后文相照应;为下文.......情节做铺垫;与下文......情节形成对比。

③结尾段:

内容:点明中心,卒章显志;暗示主题,强化情感;深化(升华)主旨

结构:照应标题;总结全文;首尾呼应,使文章结构完整;与前文......情节形成对比。

表达效果:留白,引起读者想象|引人深思

④其他语段:呼应,对比,补充说明等

段落作用

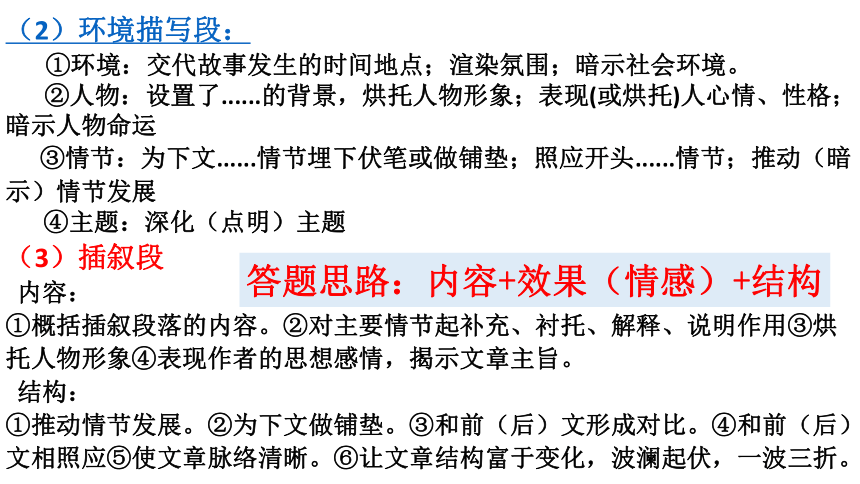

(2)环境描写段:

①环境:交代故事发生的时间地点;渲染氛围;暗示社会环境。

②人物:设置了......的背景,烘托人物形象;表现(或烘托)人心情、性格;暗示人物命运

③情节:为下文......情节埋下伏笔或做铺垫;照应开头......情节;推动(暗示)情节发展

④主题:深化(点明)主题

(3)插叙段

内容:

①概括插叙段落的内容。②对主要情节起补充、衬托、解释、说明作用③烘托人物形象④表现作者的思想感情,揭示文章主旨。

结构:

①推动情节发展。②为下文做铺垫。③和前(后)文形成对比。④和前(后)文相照应⑤使文章脉络清晰。⑥让文章结构富于变化,波澜起伏,一波三折。

答题思路:内容+效果(情感)+结构

第一步:审读题干,明确要求

①题干已给出表现手法:勾画文中体现此表现手法的内容。

②题干未给出表现手法:判断所给语段运用的表现手法,如衬托、铺垫、对比、设置悬念、欲扬先抑等。

第二步:结合文段内容进行具体分析

①从主旨情感(内容或主题)、写作意图分析:所选材料是否为表现人物品质、塑造人物形象、揭示(突出)文章主题或托物言志等。

②从文章结构角度进行分析:所选材料是否照应、做铺垫、埋伏笔、设悬念以及推动情节发展等作用。

③从选材角度入手,思考详略:选材与安排是否能突出中心、表现主旨。

第三步:根据对文意的理解和表现手法的分析,概括总结,分点作答。

明手法—述内容—析效果—分点答

表现手法

标题含义及作用

【考向、方法引导】

(1)理解标题含义:表义(内容)+深义(主旨)

(2)拟写标题:人物角度、线索角度、中心事件、主旨角度......

(3)分析标题作用:

①内容:概括文章内容,交代时间、地点、写作对象等;概括人物性格特点;点明故事发生的背景;暗示人物命运;渲染氛围;奠定全文情感基调;象征义(比喻义、双关、反语、)

②结构:线索

③表达效果:设置悬念,吸引读者阅读兴趣

④主旨:暗示(揭示、点明)文章主旨,对表现主题起画龙点睛作用。

一、情节【教材溯源】

《植树的牧羊人》:课文按时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。默读课文,勾画出标志故事情节发展的语句,填写下表。

《社戏》:通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

随母归省——钓虾放牛——戏前波折——夏夜行船——船头看戏——月夜归航—偷豆吃豆——六一送豆

《我的叔叔于勒》:小说围绕菲利普夫妇对于勒态度的变化,讲述了一个曲折的故事。试根据下面的提示,从不同角度梳理课文的故事情节。

开端→发展→高潮→结局(情节) 原因→结果(逻辑) 期待→破灭(心理) 悬念→结局(技巧)

(2022·达州中考)阅读第①段至第⑦段,梳理文章中能体现“我妈”成长的具体事例。

“我妈”68岁时拿到驾照→“我妈”喜欢看书,也学着写稿投稿→1 →2

(2022·德阳中考)全文讲述了苏轼和陈公弼交往中的哪几件事?请分条概括作答。

(2022·广安中考)文章围绕母亲主要写了四件事,请根据表格中的提示,简要概括其余两件事。

(2021·宜宾中考)请按小说故事情节的开端、发展、高潮、结局简要概括文章内容。

(2022·宜宾中考)请围绕“种稻”简要概括本文的写作思路。

(2022·北京中考)19.文章先回忆了白石老师“凭空”作画、②

③ 三个细节 ,然后谈到钓丝小鱼图、牵牛花图、棕树图等画作体现的艺术追求,表达了作者对老师的感佩和怀念。

二.(一)分析人物形象

【教材溯源】

1.(统编七下《阿长与(山海经)》“思考探究一”节选)熟读课文,看看文章围绕阿长写了哪些事情,详写了什么,略写了什么。从这些事情中,可以看出阿长是个什么样的人?

2.(统编七上《植树的牧羊人》“思者探究二”)参照示例,以“他是一个 的人”的形式说说你对牧羊人的认识。注意结合课文中描写牧羊人的相关语句(包括直接描写和间接描写)。

(2022眉山《吴召儿》)21.(2)①她爬得很快,走一截就坐在石头上望着我们笑,像是在这乱石山中,突然开出一朵红花,浮起一片彩云来。②“我要伪装起来!”吴召儿笑着,一转眼的工夫,她已经把棉袄翻过来。

(从上面两句中吴召儿的“笑”,你看到了一个怎样的女孩?)

(2022·乐山)19.请简要分析爷爷是一个怎样的人物形象。

(2022·广安)17.文中的母亲是一个怎样的人?请概括作答。

(二)揣摩人物心理

【教材溯源】

1.(统编九上《我的叔叔于勒》“积累拓展四”节选)联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(这句话体现了人物怎样的心理?)

2.(统编八上《背影》“思考探究二”)在这篇文章中,“我”对父亲的情感态度有怎样的变化?这种变化的原因是什么?

【中考示例】

(2018河南《父亲的长笛》)请品读下面的语句,联系上下文揣摩她和父亲的心理。

她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答。将长笛横放嘴边。

(2021·乐山)17B.文中“我”对父亲的感情是这样变化的:从高中时的依赖到大学时的不屏,很多年后深感自责,而现在是满怀感恩之情。

(三)分析人物作用

【教材溯源】

《变色龙》:奥楚蔑洛夫这一人物形象反映了怎样的社会现实?对我们认识社会有什么意义?

《蒲柳人家》:何满子是个怎样的形象?这一人物在文中有什么作用?

《刘姥姥进大观园》:结合整部小说,了解刘姥姥这个人物在全书中所起的作用。

【中考衔接】

(2018河南《父亲的长笛》)母亲这一形象在文中起什么作用?请结合全文简要分析。

(2020·泸州中考)小说塑造阿九这个形象有何用意?请根据文意简要回答

(2021·南充中考)你认为小说的主人公是谁?请结合文本谈谈你的看法。

三.梳理线索

【教材溯源】

1.(七下《老王》)文中多次提到“我”付钱给老王,试着找出相关语句,想一想:“我”和老王的交往中,钱起到了什么作用?

2.(八上《背影》)文章以《背影》为题,“背影”在全文中起了什么作用?

3.(九上《智取生辰纲》)小说围绕着生辰纲的争夺,采取了明暗结合的双线结构。同学之间讨论:明线是什么?暗线又是什么?这样安排有什么好处?

【中考示例】

(2020·自贡)17A.小说以“儿菜”贯穿全文,推动故事情节的发展,对刻画人物、表现主题有着重要作用。

(2021.自贡)17A.“蟋蜂鸣秋壶”是小说的叙事线索,推动故事情节的发展,凸显人物形象。

(2022·眉山)20.下列对文章相关内容和写法的分析,不正确的一项是(C)(3分)

A.小说以“我”的视角讲述了红衣女孩吴召儿的生活与战斗故事,展现了她的外在美和内在美。

B.小说通过我们和老乡一起生活、“我”组织妇女识字班等内容,表现了抗战时期融洽的军民关系。

C.小说以“红棉袄”为线索串联起吴召儿的故事,“红棉袄”的多次出现使人物形象逐渐丰满。

D.“月亮和星星都落到下面去”中的“落”化静为动,从山顶观景的视角呈现出月夜的梦幻美。

四.语句理解【教材溯源】

1.《秋天的怀念》:品味下列语句,体会加点词蕴含的情感。

(1)可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

(2)她出去了,就再也没回来。

(3)看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

2.《我的叔叔于勒》:联系上下文,揣摩下边句子的含义。

我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”(这一句中有三次同义反复,为什么?)

5.《紫藤萝瀑布》:根据括号中的提示,揣摩下面的语句,体会写景状物的妙处。

每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。(化静为动)

【中考示例】

(2020年 眉山《土地的身影》)路上我能看见他的汗一粒粒落在地上,把尘土砸出豆荚窝似的小坑。(“砸”字有怎样的表达效果?)(3分)

(2021年 眉山《布伦木沙》)“个小巴郎子,他真是勺子!”老李笑着说。(“勺子”在文中多次出现,用意何在?)(3分)

(2022年 眉山《吴召儿》)文章最后一段写道:“我能断定,她的生活和那段岁月会在我们这一代生活里放光的。”请结合小说内容和加点词语意蕴,说说你对这句话的理解。(6分)

(2022年 绵阳《与稻田重逢》)简要赏析第④段加点词的表达效果。(4分)

一脚踩进黑油油的泥里,一股爽溜溜痒滋滋的感觉从足底直抵心里头。

(2022年 北京《我的老师齐白石》)我想不管是谁,站在白石老师的作品之前,都会感到清新蓬勃的气息、雄强健壮的力量扑面而来,心胸为之一快,精神为之振奋。

结合上下文,简要分析第⑦段中“扑面而来”一词的表达效果。(3分)

五.句子赏析和句段作用 【教材溯源】

1. 《散步》:课文多处运用对称的句子。画出这些句子,说说这样写的好处。

2. 《猫》:第一只猫死后,“我”安慰三妹说:“不要紧,我再向别处要一只来给你。”第二只猫丢失后,作者写道:“自此,我家好久不养猫。”第三只猫死后,作者又写道:“自此,我家永不养猫。”这三句话在文章结构上起什么作用?

3. 《昆明的雨》:课文从一张描绘昆明雨季的画开始写,这样写有什么妙处?

4. 《白杨礼赞》:作者说白杨树是”西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树”,既“极普通”又“不平凡”,这样表达是否矛盾?试结合全文说说你对这句话的理解。

5.《故乡》:联系上下文,揣摩下列语句的含义。

我想,希望本是无所谓有 ,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

6.《藤野先生》:本文题为《藤野先生》,可是作者还用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

【中考示例】

(2021年 德阳《犁尖上的往事》)16.作者对“铸犁头”作了浓墨重彩的描述,这样安排有什么用意 (5分)

(2021年 泸州《艾叶又飘香》)7.本文标题为“艾叶又飘香”,作者却用大量笔墨写了与艾叶无关的内容,是否文不对题 请结合全文简要分析。(4分)

(2022年 眉山《吴召儿》)21.(1)我们的机关搬到三将台,是个秋天,枣儿正红,芦苇正吐花。(文章开篇的景物描写有何作用?)(3分)

(2022年 成都《桂湖》)

9.文章第二段在谈及桂湖的传说后,连用了两个反问句,目的是什么 请结合文章简要分析。(4分)

10.文章第七段中画线句有哪些妙处 请简要赏析。(4分)

金桂、银桂和四季桂,仿佛小姑娘、少妇和老夫人,齐齐地都跑进园中看新娘,个个裙袂叮当,衣襟带香。

(2022年 乐山《大风》)请联系语境,从修辞的角度赏析文中画线句子的表达效果。(4分)堤下的庄稼像接到命令的士兵,一齐倒伏下去;河里的水飞起来,红翅膀的鲤鱼像一道道闪电在空中飘。

(2022年 遂宁《 》)18.请从记叙顺序的角度,结合文章内容,分析第③段的作用。(3分)

19.请仿照第②段的批注,根据提示,为文中画横线的A、B两句写批注。 (6分)

批注A:(从修辞或句式的角度)

批注B:(从内容和结构的角度)

(2022年 绵阳《与稻田重逢》)15.作者在第⑦段为什么说“稻田的名字逐渐变得暗淡”?请结合上下文简要回答。(6分)

六.探究写作手法,领会写作意图

(一)表现手法及作用

【中考衔接】

(2019·宜宾中考)文中多次将"草"与"人"对比,有何用意?请简要作答。

(2020·南充中考)文章以芦苇花贯穿全文,为何在第②段写到菊花?请简要分析。

(2022·巴中第18题)眼睛是心灵的窗户,本文第9段画线句子与链接材料都写到了"目光",请探究两段文字在写作手法上的相同点,并简要分析各自的表达效果。

【教材溯源】

1.(统编八上《白杨礼赞》"积累拓展四"节选)

思考:白杨树有什么象征意义?作者是通过哪些语句层层深入地把这种意义揭示出来的?

2.《白杨礼赞》:本文写法有扬有抑,富于变化。试找出相关的段落,体会这种写法的表达效果。

3.(统编九下《变色龙》"思考探究三")这是一篇讽刺小说。结合课文具体内容,说说这篇小说是如何运用对比、夸张等艺术手法来表现讽刺效果的。

4.《纪念白求恩》:课文第2、3段通过对比手法,突出了白求恩同志的高贵品质。默读这两段,勾画出相应文字,填写下表,并体会对比手法的表达效果。

5.《驿路梨花》:本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

6.《紫藤萝瀑布》:作者借用紫藤萝来暗示自己的情思,于是紫藤萝就有了某种寓意,成为作者志趣意愿的寄托。在上个单元学习的课文中,是不是也有使用这种托物言志写法的文章?和同学讨论交流。

7.《范进中举》;以讽刺的笔法,写可笑之人、可笑之事,蕴含着深刻意味。阅读时,把你认为可笑的地方画出来,想一想可笑的背后隐含着什么。

七.标题含义及作用

【中考示例】

(2022·宜宾中考)从全文看,“种稻得道”(标题)的“道”具有丰富的内涵,请简要作答。

(2022·达州中考)文章以“一生都在成长”为标题,有何妙处?

(2022·泸州中考)如果给本文拟一个题目,你认为下列两个题目哪个更好?请结合文本说明选择的理由。

(2022·内江中考)两篇散文都以“花”入题,试比较其写作意图的相同点和不同点。

(2022·绵阳中考)结合全文简要分析文章题目“与稻田重逢”的妙处。

【教材溯源】

1.《散步》:朗读课文,说说文章为什么取题为《散步》。如果换一个角度另拟一个题目,你会以什么为题,说明你的理由。

2.《秋天的怀念》:朗读课文,体会作者的感情,说说文章为什么取题为《秋天的怀念》。

3.《驿路梨花》:想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

4.《孤独之旅》:这是一篇描写少年成长之路的小说。一场暴风雨后,杜小康觉得自己“突然地长大了,坚强了”。结合课文,体会题目《孤独之旅》的含义,并谈谈你是怎样理解“孤独”的。

5.《变色龙》:文章标题是变色龙,变色龙变色,是出于生存的本能,奥楚蔑洛夫“变色”的原因又是什么?这一人物形象反映了怎样的社会现实?对我们认识社会有什么意义?

八.叙述人称与叙述视角

【教材溯源】

1.(七上《雨的四季》"旁批")上文写雨,多用"她"或"它"指称,为何到这一段改称"你"

2.(统编七下《阿长与《山海经》》"思考探究二"节选)分别找出代表"写作时的回忆"与"童年的感受"的一些语句,体会文中"成年的我"和"童年的我"两种叙述视角的不同。

3.(统编九下《孔乙己》"积累拓展四")这篇小说以酒店小伙计的视角叙述故事,试着换个视角简单讲述这个故事,看看效果有什么不同。同学之间交流。

4.《我的叔叔于勒》:这篇小说是以若瑟夫回忆少年往事的角度来叙述故事的。这样写有什么好处?不妨试着变换一下叙事视角,体会一下有什么不同。

【中考衔接】

(2020 资阳中考)小说从“我”的视角来叙述故事有什么效果?请从情节方面简要分析。

(2021 宜宾)13 A 项:"我"作为小说的人物与叙述人称,让小说更具有真实性。

(2022·眉山 )20A 项.小说以"我"的视角讲述了红衣女孩吴召儿的生活与战斗故事,展现了她的外在美和内在美。

【方法指导】

第一步:审题干,明确题干要求,判别所使用的叙述人称和视角

第二步:根据作者的写作动机和文章主旨,分析不同叙述视角或人称的特点。

第三步:结合不同叙述视角或人称作用作答。

【知识卡片】

(1)第一人称(我、我们)

作用:1.作为事件的见证人,利于直接表达情感,显得亲切自然,增强文章的真实感;

2.便于描写心理,直接表达思想感情和表现主题;

3.作为文中的线索人物,推动故事情节发展。

4.衬托或侧面烘托主要人物。

课例:《孔乙已》以酒店伙计第一人称"我"的口吻来叙事,通过"我"的耳闻目睹,客观地叙述了孔己己的性格和不幸遭遇,增强了故事的可信度,使故事情节显得真实自然。

(2)第二人称:(你、你们)

作用:①拉近与读者的距离,增加亲切感。②如同和读者对话,利于情感交流,便于抒情,感染力强。

③用于物时,拟人化,蕴含情感。

课例:《雨的四季》采用第二人称"你”来描写雨,由客观叙述转为面对面交流对话,直接抒发了作者对雨的喜爱之情。

(3)第三人称【他(们)、她(们)、它(们)】

作用:①直接、客观地展现生活。②不受时空限制,反映形式比较灵活自由,便于叙述和议论。③用于物时有拟人效果,蕴含情感,叙述亲切自然。

课例:《皇帝的新装》采用第三人称,对皇帝的穷奢极欲进行大力渲染与讽刺。(有的文章是多种记叙人称同时使用。)

如《土地的誓言》中作者将土地拟人化,以第三人称"她"相称,直接倾诉对土地的热爱、怀想、眷恋。如"我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去"感情比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者抛开读者直接与自己叙述的对象进行对话交流,对土地以第二人称你"相称"土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!"情感显得更加直接而迫切。

复习策略

文学作品阅读复习

初中语文

要学会梳理小说情节,

试着从不同角度分析人物形象,并结合自己的生活体验,理解小说的主题

九上四单元

要抓住小说的主要线索,梳理故事情节。

把握人物形象,

探讨其性格的成因。

结合具体描写,

了解古代白话小说的艺术特点。

要在梳理情节,分析人物形象的基础上,对作品的内容、主题有自己的看法,

理解小说的社会意义。

还要学习欣赏小说语言,了解小说多样化的风格。

九上六单元

九下二单元

情节、人物、主题是小说教学中的关键点和高频词

《紫藤萝瀑布》

《一颗小桃树》

《永久的生命》

《我为什么活着》

哲理散文

《秋天的怀念》

《散 步》

《邓 稼 先》

《说和做——记闻一多先生言行片段》

《回忆鲁迅先生》

《阿长与《山海经》》

《老 王》

《叶圣陶先生二三事》

《藤 野 先 生》

《回忆我的母亲》

《背 影》

叙事散文

《春》

《济南的冬天》

《雨的四季》

《白杨礼赞》

《昆明的雨》

抒情散文

散文分类

3

1

考点归纳

03

梳理情节

分析形象

理清线索

词句赏析

表现手法

标题理解

主题探究

散文考点梳理

02

标题含义

标题作用

主题探究

闲笔作用

语言特点

表现手法

小说考点梳理

01

梳理情节

人物形象

叙述视角

词句赏析

环境描写

记叙顺序

表现手法

类别 2018 2019 2020 2021 2022

标题 老枣树下的斑驳流年 一个普通人 土地的身影 布伦木沙 吴召儿

作者 化君 李娟 阎连科 宗利华 孙犁

题目1 梳理情节 选择题 (理解文意) 选择题 (理解主旨) 选择题 (分析文章内容和表现手法) 选择题

(分析文章内容和写法)

题目2 赏析词句 人物形象 修辞 赏析词语 赏析词语

景物描写

题目3 线索 表现手法 赏析词语 修辞手法 分析人物形象

题目4 综合分析 句子理解,探究主旨 标题含义和作用 理解语句含义

眉山市近五年中考题型

情节梳理

没有提示

概括情节

1.找线索

2.找事件

3.明人物(主要人物要一致)

4.借助标志性词语:时间、地点转移、情节转换、心理、情感变化.......

根据示例

补充情节

1.根据已给信息,锁定答题区域。

2.勾关键语句,提取要素。

3.仿照示例,概括作答。

学生难点

1.不能准确锁定答题范围。

2.不会鉴别关键词句。

3.用语不准确,思路混乱,无条理。

题型

题型

分析人物形象

考向一

揣摩人物心理

考向二

分析人物作用

考向三

人物形象

典型事件

正面、侧面描写

评价性词语

事件+人物性格

人物描写

修饰,限制词语

环境描写

结合主题

主要人物

次要人物

1. 线索类型:

叙事散文:一般以事件|地点变化为线索

抒情散文:一般以作者情感寄托的事物|情感变化为线索

写景散文:一般以游踪|情感变化为线索(游记)

小说:一般以事情发生、发展过程为线索

2.找线索。(1)抓标题,找文章线索或包含线索的因素。

(2)抓表时间变化、地点转移的词,分出不同阶段、地域。

(3)抓情节转换,按“起因——经过——结果”的思路分析,或按情节的“开端解题 发展——高潮——结局”的思路来分析。

(4)抓描写对象,把握描写对象的不同描写角度。

(5)抓情感态度的变化,通过蕴含的情感梳理行文思路。

(有的文章是明线、暗线两线并行)

3.明作用。

①内容:突出人物形象,展现人物品质,丰富文章主旨。

②结构:贯穿全文,把人物、事件有机连在一起,使文章条理清楚、层次分明

明线、暗线双线并行,相辅相成,深化主题。

线索

重要词语的

含义及作用

(一)含义:本义+语境义+深义

(二)作用:

1.词性角度:动词、形容词、副词、叠词、拟声词、

量词......

2. 修辞角度:比喻、拟人、反复、夸张、排比、反问、

设问......

3. 人物描写角度:语、外、动、心、神、细节......

4. 感彩角度:褒义词,贬义词,褒义贬用,贬义褒用......

答题格式:词义+方法+作用+情感

(答题要有层级,思路要清晰)

题干规定

赏析角度

题干未规定

赏析角度

观察所给句子,抓句中关键词|句子结构|标点符号,判别修辞、表现手法、描写方法等

从修辞、描写方法、表现手法、表达方式、词语妙用、句式特点等方面选取角度赏析

结合相应方法分析作用;结合关键词句含义,联系上下文语境,从情节安排、人物形象塑造、人物情感表现、文章主旨揭示等方面具体分析表达效果。

句子赏析

(1)重要位置段

①开头段:

内容:开篇点题;交代写作对象(内容);与下文......情节形成对比;设置悬念,吸引读者阅读兴趣;点明中心;奠定情感基调。

结构:总领全文;引出下文;为下文.......情节做铺垫;欲扬先抑

②中间段:

内容:强调某事(某种情感);揭示事件意义,丰富文章内涵;推动故事情节发展

结构:承上启下;总结上文;引出下文;与前文|后文相照应;为下文.......情节做铺垫;与下文......情节形成对比。

③结尾段:

内容:点明中心,卒章显志;暗示主题,强化情感;深化(升华)主旨

结构:照应标题;总结全文;首尾呼应,使文章结构完整;与前文......情节形成对比。

表达效果:留白,引起读者想象|引人深思

④其他语段:呼应,对比,补充说明等

段落作用

(2)环境描写段:

①环境:交代故事发生的时间地点;渲染氛围;暗示社会环境。

②人物:设置了......的背景,烘托人物形象;表现(或烘托)人心情、性格;暗示人物命运

③情节:为下文......情节埋下伏笔或做铺垫;照应开头......情节;推动(暗示)情节发展

④主题:深化(点明)主题

(3)插叙段

内容:

①概括插叙段落的内容。②对主要情节起补充、衬托、解释、说明作用③烘托人物形象④表现作者的思想感情,揭示文章主旨。

结构:

①推动情节发展。②为下文做铺垫。③和前(后)文形成对比。④和前(后)文相照应⑤使文章脉络清晰。⑥让文章结构富于变化,波澜起伏,一波三折。

答题思路:内容+效果(情感)+结构

第一步:审读题干,明确要求

①题干已给出表现手法:勾画文中体现此表现手法的内容。

②题干未给出表现手法:判断所给语段运用的表现手法,如衬托、铺垫、对比、设置悬念、欲扬先抑等。

第二步:结合文段内容进行具体分析

①从主旨情感(内容或主题)、写作意图分析:所选材料是否为表现人物品质、塑造人物形象、揭示(突出)文章主题或托物言志等。

②从文章结构角度进行分析:所选材料是否照应、做铺垫、埋伏笔、设悬念以及推动情节发展等作用。

③从选材角度入手,思考详略:选材与安排是否能突出中心、表现主旨。

第三步:根据对文意的理解和表现手法的分析,概括总结,分点作答。

明手法—述内容—析效果—分点答

表现手法

标题含义及作用

【考向、方法引导】

(1)理解标题含义:表义(内容)+深义(主旨)

(2)拟写标题:人物角度、线索角度、中心事件、主旨角度......

(3)分析标题作用:

①内容:概括文章内容,交代时间、地点、写作对象等;概括人物性格特点;点明故事发生的背景;暗示人物命运;渲染氛围;奠定全文情感基调;象征义(比喻义、双关、反语、)

②结构:线索

③表达效果:设置悬念,吸引读者阅读兴趣

④主旨:暗示(揭示、点明)文章主旨,对表现主题起画龙点睛作用。

一、情节【教材溯源】

《植树的牧羊人》:课文按时间顺序,重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。默读课文,勾画出标志故事情节发展的语句,填写下表。

《社戏》:通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

随母归省——钓虾放牛——戏前波折——夏夜行船——船头看戏——月夜归航—偷豆吃豆——六一送豆

《我的叔叔于勒》:小说围绕菲利普夫妇对于勒态度的变化,讲述了一个曲折的故事。试根据下面的提示,从不同角度梳理课文的故事情节。

开端→发展→高潮→结局(情节) 原因→结果(逻辑) 期待→破灭(心理) 悬念→结局(技巧)

(2022·达州中考)阅读第①段至第⑦段,梳理文章中能体现“我妈”成长的具体事例。

“我妈”68岁时拿到驾照→“我妈”喜欢看书,也学着写稿投稿→1 →2

(2022·德阳中考)全文讲述了苏轼和陈公弼交往中的哪几件事?请分条概括作答。

(2022·广安中考)文章围绕母亲主要写了四件事,请根据表格中的提示,简要概括其余两件事。

(2021·宜宾中考)请按小说故事情节的开端、发展、高潮、结局简要概括文章内容。

(2022·宜宾中考)请围绕“种稻”简要概括本文的写作思路。

(2022·北京中考)19.文章先回忆了白石老师“凭空”作画、②

③ 三个细节 ,然后谈到钓丝小鱼图、牵牛花图、棕树图等画作体现的艺术追求,表达了作者对老师的感佩和怀念。

二.(一)分析人物形象

【教材溯源】

1.(统编七下《阿长与(山海经)》“思考探究一”节选)熟读课文,看看文章围绕阿长写了哪些事情,详写了什么,略写了什么。从这些事情中,可以看出阿长是个什么样的人?

2.(统编七上《植树的牧羊人》“思者探究二”)参照示例,以“他是一个 的人”的形式说说你对牧羊人的认识。注意结合课文中描写牧羊人的相关语句(包括直接描写和间接描写)。

(2022眉山《吴召儿》)21.(2)①她爬得很快,走一截就坐在石头上望着我们笑,像是在这乱石山中,突然开出一朵红花,浮起一片彩云来。②“我要伪装起来!”吴召儿笑着,一转眼的工夫,她已经把棉袄翻过来。

(从上面两句中吴召儿的“笑”,你看到了一个怎样的女孩?)

(2022·乐山)19.请简要分析爷爷是一个怎样的人物形象。

(2022·广安)17.文中的母亲是一个怎样的人?请概括作答。

(二)揣摩人物心理

【教材溯源】

1.(统编九上《我的叔叔于勒》“积累拓展四”节选)联系上下文,揣摩下边句子的含义(括号里的问题可作参考)。

唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!(这句话体现了人物怎样的心理?)

2.(统编八上《背影》“思考探究二”)在这篇文章中,“我”对父亲的情感态度有怎样的变化?这种变化的原因是什么?

【中考示例】

(2018河南《父亲的长笛》)请品读下面的语句,联系上下文揣摩她和父亲的心理。

她赶紧抹一把泪,挤出笑来,说:“来来,吹一段!”“吹一段?”父亲似问似答。将长笛横放嘴边。

(2021·乐山)17B.文中“我”对父亲的感情是这样变化的:从高中时的依赖到大学时的不屏,很多年后深感自责,而现在是满怀感恩之情。

(三)分析人物作用

【教材溯源】

《变色龙》:奥楚蔑洛夫这一人物形象反映了怎样的社会现实?对我们认识社会有什么意义?

《蒲柳人家》:何满子是个怎样的形象?这一人物在文中有什么作用?

《刘姥姥进大观园》:结合整部小说,了解刘姥姥这个人物在全书中所起的作用。

【中考衔接】

(2018河南《父亲的长笛》)母亲这一形象在文中起什么作用?请结合全文简要分析。

(2020·泸州中考)小说塑造阿九这个形象有何用意?请根据文意简要回答

(2021·南充中考)你认为小说的主人公是谁?请结合文本谈谈你的看法。

三.梳理线索

【教材溯源】

1.(七下《老王》)文中多次提到“我”付钱给老王,试着找出相关语句,想一想:“我”和老王的交往中,钱起到了什么作用?

2.(八上《背影》)文章以《背影》为题,“背影”在全文中起了什么作用?

3.(九上《智取生辰纲》)小说围绕着生辰纲的争夺,采取了明暗结合的双线结构。同学之间讨论:明线是什么?暗线又是什么?这样安排有什么好处?

【中考示例】

(2020·自贡)17A.小说以“儿菜”贯穿全文,推动故事情节的发展,对刻画人物、表现主题有着重要作用。

(2021.自贡)17A.“蟋蜂鸣秋壶”是小说的叙事线索,推动故事情节的发展,凸显人物形象。

(2022·眉山)20.下列对文章相关内容和写法的分析,不正确的一项是(C)(3分)

A.小说以“我”的视角讲述了红衣女孩吴召儿的生活与战斗故事,展现了她的外在美和内在美。

B.小说通过我们和老乡一起生活、“我”组织妇女识字班等内容,表现了抗战时期融洽的军民关系。

C.小说以“红棉袄”为线索串联起吴召儿的故事,“红棉袄”的多次出现使人物形象逐渐丰满。

D.“月亮和星星都落到下面去”中的“落”化静为动,从山顶观景的视角呈现出月夜的梦幻美。

四.语句理解【教材溯源】

1.《秋天的怀念》:品味下列语句,体会加点词蕴含的情感。

(1)可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

(2)她出去了,就再也没回来。

(3)看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

2.《我的叔叔于勒》:联系上下文,揣摩下边句子的含义。

我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”(这一句中有三次同义反复,为什么?)

5.《紫藤萝瀑布》:根据括号中的提示,揣摩下面的语句,体会写景状物的妙处。

每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱。船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。(化静为动)

【中考示例】

(2020年 眉山《土地的身影》)路上我能看见他的汗一粒粒落在地上,把尘土砸出豆荚窝似的小坑。(“砸”字有怎样的表达效果?)(3分)

(2021年 眉山《布伦木沙》)“个小巴郎子,他真是勺子!”老李笑着说。(“勺子”在文中多次出现,用意何在?)(3分)

(2022年 眉山《吴召儿》)文章最后一段写道:“我能断定,她的生活和那段岁月会在我们这一代生活里放光的。”请结合小说内容和加点词语意蕴,说说你对这句话的理解。(6分)

(2022年 绵阳《与稻田重逢》)简要赏析第④段加点词的表达效果。(4分)

一脚踩进黑油油的泥里,一股爽溜溜痒滋滋的感觉从足底直抵心里头。

(2022年 北京《我的老师齐白石》)我想不管是谁,站在白石老师的作品之前,都会感到清新蓬勃的气息、雄强健壮的力量扑面而来,心胸为之一快,精神为之振奋。

结合上下文,简要分析第⑦段中“扑面而来”一词的表达效果。(3分)

五.句子赏析和句段作用 【教材溯源】

1. 《散步》:课文多处运用对称的句子。画出这些句子,说说这样写的好处。

2. 《猫》:第一只猫死后,“我”安慰三妹说:“不要紧,我再向别处要一只来给你。”第二只猫丢失后,作者写道:“自此,我家好久不养猫。”第三只猫死后,作者又写道:“自此,我家永不养猫。”这三句话在文章结构上起什么作用?

3. 《昆明的雨》:课文从一张描绘昆明雨季的画开始写,这样写有什么妙处?

4. 《白杨礼赞》:作者说白杨树是”西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树”,既“极普通”又“不平凡”,这样表达是否矛盾?试结合全文说说你对这句话的理解。

5.《故乡》:联系上下文,揣摩下列语句的含义。

我想,希望本是无所谓有 ,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

6.《藤野先生》:本文题为《藤野先生》,可是作者还用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

【中考示例】

(2021年 德阳《犁尖上的往事》)16.作者对“铸犁头”作了浓墨重彩的描述,这样安排有什么用意 (5分)

(2021年 泸州《艾叶又飘香》)7.本文标题为“艾叶又飘香”,作者却用大量笔墨写了与艾叶无关的内容,是否文不对题 请结合全文简要分析。(4分)

(2022年 眉山《吴召儿》)21.(1)我们的机关搬到三将台,是个秋天,枣儿正红,芦苇正吐花。(文章开篇的景物描写有何作用?)(3分)

(2022年 成都《桂湖》)

9.文章第二段在谈及桂湖的传说后,连用了两个反问句,目的是什么 请结合文章简要分析。(4分)

10.文章第七段中画线句有哪些妙处 请简要赏析。(4分)

金桂、银桂和四季桂,仿佛小姑娘、少妇和老夫人,齐齐地都跑进园中看新娘,个个裙袂叮当,衣襟带香。

(2022年 乐山《大风》)请联系语境,从修辞的角度赏析文中画线句子的表达效果。(4分)堤下的庄稼像接到命令的士兵,一齐倒伏下去;河里的水飞起来,红翅膀的鲤鱼像一道道闪电在空中飘。

(2022年 遂宁《 》)18.请从记叙顺序的角度,结合文章内容,分析第③段的作用。(3分)

19.请仿照第②段的批注,根据提示,为文中画横线的A、B两句写批注。 (6分)

批注A:(从修辞或句式的角度)

批注B:(从内容和结构的角度)

(2022年 绵阳《与稻田重逢》)15.作者在第⑦段为什么说“稻田的名字逐渐变得暗淡”?请结合上下文简要回答。(6分)

六.探究写作手法,领会写作意图

(一)表现手法及作用

【中考衔接】

(2019·宜宾中考)文中多次将"草"与"人"对比,有何用意?请简要作答。

(2020·南充中考)文章以芦苇花贯穿全文,为何在第②段写到菊花?请简要分析。

(2022·巴中第18题)眼睛是心灵的窗户,本文第9段画线句子与链接材料都写到了"目光",请探究两段文字在写作手法上的相同点,并简要分析各自的表达效果。

【教材溯源】

1.(统编八上《白杨礼赞》"积累拓展四"节选)

思考:白杨树有什么象征意义?作者是通过哪些语句层层深入地把这种意义揭示出来的?

2.《白杨礼赞》:本文写法有扬有抑,富于变化。试找出相关的段落,体会这种写法的表达效果。

3.(统编九下《变色龙》"思考探究三")这是一篇讽刺小说。结合课文具体内容,说说这篇小说是如何运用对比、夸张等艺术手法来表现讽刺效果的。

4.《纪念白求恩》:课文第2、3段通过对比手法,突出了白求恩同志的高贵品质。默读这两段,勾画出相应文字,填写下表,并体会对比手法的表达效果。

5.《驿路梨花》:本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

6.《紫藤萝瀑布》:作者借用紫藤萝来暗示自己的情思,于是紫藤萝就有了某种寓意,成为作者志趣意愿的寄托。在上个单元学习的课文中,是不是也有使用这种托物言志写法的文章?和同学讨论交流。

7.《范进中举》;以讽刺的笔法,写可笑之人、可笑之事,蕴含着深刻意味。阅读时,把你认为可笑的地方画出来,想一想可笑的背后隐含着什么。

七.标题含义及作用

【中考示例】

(2022·宜宾中考)从全文看,“种稻得道”(标题)的“道”具有丰富的内涵,请简要作答。

(2022·达州中考)文章以“一生都在成长”为标题,有何妙处?

(2022·泸州中考)如果给本文拟一个题目,你认为下列两个题目哪个更好?请结合文本说明选择的理由。

(2022·内江中考)两篇散文都以“花”入题,试比较其写作意图的相同点和不同点。

(2022·绵阳中考)结合全文简要分析文章题目“与稻田重逢”的妙处。

【教材溯源】

1.《散步》:朗读课文,说说文章为什么取题为《散步》。如果换一个角度另拟一个题目,你会以什么为题,说明你的理由。

2.《秋天的怀念》:朗读课文,体会作者的感情,说说文章为什么取题为《秋天的怀念》。

3.《驿路梨花》:想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

4.《孤独之旅》:这是一篇描写少年成长之路的小说。一场暴风雨后,杜小康觉得自己“突然地长大了,坚强了”。结合课文,体会题目《孤独之旅》的含义,并谈谈你是怎样理解“孤独”的。

5.《变色龙》:文章标题是变色龙,变色龙变色,是出于生存的本能,奥楚蔑洛夫“变色”的原因又是什么?这一人物形象反映了怎样的社会现实?对我们认识社会有什么意义?

八.叙述人称与叙述视角

【教材溯源】

1.(七上《雨的四季》"旁批")上文写雨,多用"她"或"它"指称,为何到这一段改称"你"

2.(统编七下《阿长与《山海经》》"思考探究二"节选)分别找出代表"写作时的回忆"与"童年的感受"的一些语句,体会文中"成年的我"和"童年的我"两种叙述视角的不同。

3.(统编九下《孔乙己》"积累拓展四")这篇小说以酒店小伙计的视角叙述故事,试着换个视角简单讲述这个故事,看看效果有什么不同。同学之间交流。

4.《我的叔叔于勒》:这篇小说是以若瑟夫回忆少年往事的角度来叙述故事的。这样写有什么好处?不妨试着变换一下叙事视角,体会一下有什么不同。

【中考衔接】

(2020 资阳中考)小说从“我”的视角来叙述故事有什么效果?请从情节方面简要分析。

(2021 宜宾)13 A 项:"我"作为小说的人物与叙述人称,让小说更具有真实性。

(2022·眉山 )20A 项.小说以"我"的视角讲述了红衣女孩吴召儿的生活与战斗故事,展现了她的外在美和内在美。

【方法指导】

第一步:审题干,明确题干要求,判别所使用的叙述人称和视角

第二步:根据作者的写作动机和文章主旨,分析不同叙述视角或人称的特点。

第三步:结合不同叙述视角或人称作用作答。

【知识卡片】

(1)第一人称(我、我们)

作用:1.作为事件的见证人,利于直接表达情感,显得亲切自然,增强文章的真实感;

2.便于描写心理,直接表达思想感情和表现主题;

3.作为文中的线索人物,推动故事情节发展。

4.衬托或侧面烘托主要人物。

课例:《孔乙已》以酒店伙计第一人称"我"的口吻来叙事,通过"我"的耳闻目睹,客观地叙述了孔己己的性格和不幸遭遇,增强了故事的可信度,使故事情节显得真实自然。

(2)第二人称:(你、你们)

作用:①拉近与读者的距离,增加亲切感。②如同和读者对话,利于情感交流,便于抒情,感染力强。

③用于物时,拟人化,蕴含情感。

课例:《雨的四季》采用第二人称"你”来描写雨,由客观叙述转为面对面交流对话,直接抒发了作者对雨的喜爱之情。

(3)第三人称【他(们)、她(们)、它(们)】

作用:①直接、客观地展现生活。②不受时空限制,反映形式比较灵活自由,便于叙述和议论。③用于物时有拟人效果,蕴含情感,叙述亲切自然。

课例:《皇帝的新装》采用第三人称,对皇帝的穷奢极欲进行大力渲染与讽刺。(有的文章是多种记叙人称同时使用。)

如《土地的誓言》中作者将土地拟人化,以第三人称"她"相称,直接倾诉对土地的热爱、怀想、眷恋。如"我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去"感情比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者抛开读者直接与自己叙述的对象进行对话交流,对土地以第二人称你"相称"土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!"情感显得更加直接而迫切。

同课章节目录