湘豫名校联考2023-2024学年高三上学期8月入学摸底考试历史试卷(Word版无答案)

文档属性

| 名称 | 湘豫名校联考2023-2024学年高三上学期8月入学摸底考试历史试卷(Word版无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 721.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-04 01:56:23 | ||

图片预览

文档简介

姓 名

准考证号

绝密★启用前

湘豫名校联考

2023年8月高三秋季入学摸底考试

历 史

注意事项:

1.本试卷共8页。 时间90分钟,满分100分。 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在试卷指定位置,并将姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上,然后认真核对条形码上的信息,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 作答非选择题时,将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将试卷和答题卡一并收回。

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.据2021年“考古中国”报道,考古人员在浙江余姚施岙遗址发现了距今约6 700年至 4 500年的大规模古稻田遗存,其既有凸起田埂组成“井”字形结构的路网,又有河道、水渠和灌排水口组成的灌溉系统。这些发现可佐证,此时期

A.浙江地区最早培植出了水稻 B.文字创造已经进入成熟阶段

C.社会活动已呈现较强组织力 D.中华文明具有多元一体特征

2.湖北省云梦县出土的官箴竹简《为吏之道》对吏的道德模范作用和为基层地方提供教化的作用要求颇高,为吏职赋予了三大职能:法律执行者、知识传授者和道德表率者。由此可见,《为吏之道》

A.明确了秦对吏的教化要求 B.代表了秦朝官员管理水平

C.打破了长期官位世袭制度 D.强化了地方监察体制建设

A.丝绸之路促进了文化交融

B.传统纺织技术走向了衰落

C.外来文化占据了社会主流

D.丝织品开始大量出口国外

4.对历代帝王陵墓的保护是中国古代固有的文化传统。北魏孝文帝在恢复祭陵制度的同时,对汉、魏、晋诸陵的维护沿袭了魏明帝的做法,并以古代帝王祭祀的礼仪“太牢之礼”祭汉光武及明、章三帝陵。孝文帝这一做法旨在

A.尊重历代的贤明君主 B.传承和弘扬鲜卑族文化传统

C.彰显其人道主义情怀 D.表明北魏入主中原的正统性

5.里甲制度是明代首创的一种新的基层组织形式,其实施细则中规定:“若一里之间,百户之内,见诰仍有逸夫(游民),里甲坐视,邻里亲戚不拿……逸夫处死,里甲四邻化外之迁。”由此可知,该制度

A.强化了中央对乡村管理 B.旨在减轻地方官员负担

C.不利解决农村社会矛盾 D.蕴含了乡村自治的精神

6.据道光年间的《璜泾志稿》记载:苏州常熟璜泾镇,“商贾骈集,财货辐辏。若土地所产与夫他方水陆之物,靡不悉具。凡近市二十区之民,有而求售焉者,无而求市焉者”。这说明,璜泾镇

A.带动了长途贩运业的繁盛 B.体现了鲜明的专业化特色

C.促进了区域商贸网络形成 D.聚焦大批实力雄厚的商人

7.魏源在《海国图志》中说:“绕地一周皆观英吉利本国之图,则筹夷必悉世界全图。故观图但观英吉利本国之图。”这说明,魏源编著《海国图志》

A.意在实现“师夷长技” B.利于国人了解世界形势

C.服务于对英战争需要 D.最早介绍了西方的文化

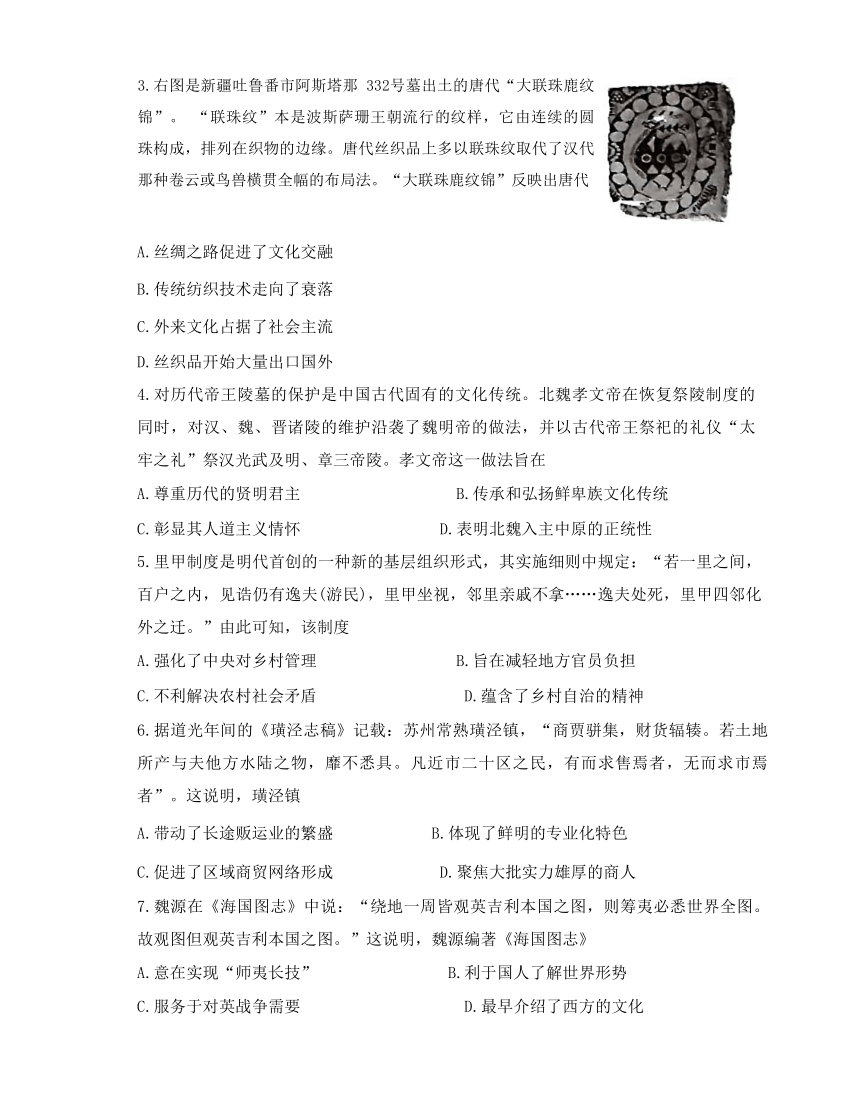

8.下图是中国两个不同时段新注册公司的情况对比。 这一变化反映了

A.民族工业的竞争力增强 B.列强暂时放松了经济侵略

C.国内投资环境得到改善 D.民国政府加大了工业投资

9.民谣具有鲜明的时代特色。 “过新年,过新年,今年不同往常年;工农革命军来了,又分谷子又分田。”这首民谣反映了

A.民主革命出现了新生机 B.井冈山会师壮大革命力量

C.秋收起义得到民众支持 D.中央苏区不断扩大并巩固

10.1939年 3月5日,在重庆妇女界竞赛献金日上,有27位出征军人家属捐款4.25元。 当时,《新华日报》评论说:“这四元二角五分在众人心里起的反应甚至超过了十五万元,这是他们送走了生产者丈夫、儿子以后的生活费中抽出来的。”据此可知,当时的献金活动

A.解决了政府的财政困难 B.宣扬了中共的抗战主张

C.打破了日军的经济封锁 D.激发了民众的民族意识

11.下表是 1949年 6月至 1950年 12月上海批发物价逐月平均增长率的变化情况。这种变化主要是由于

时间 1949年6月-1950年2月 1950年3月—1950年12月

逐月平均增长率 50% 6.8%

A.国民经济的全面恢复 B.“米棉之战”取得了胜利

C.土地改革运动的进行 D.工商业实现了公私合营

12.1982年,全国人大通过的《中华人民共和国宪法》不仅恢复了“法律面前人人平等”,而且“公民的基本权利和义务”放在了“国家机构”之前。这说明1982年宪法

A.弥补了“五四”宪法的不足 B.健全了中国法律体系

C.凸显了国家权力的来源 D.落实了依法治国精神

13.《汉谟拉比法典》第112条规定:“倘自由民于旅途中将银、金、宝石或其所有的(其他动)产,交付另一自由民,托其运送,而此自由民没有将受托之物交至所托之地,而占有之,则托物之主应检举其不交托之物之罪,此自由民应按全部交彼之物之五倍以为偿。”此规定

A.意在保护贵族阶级利益 B.有利于社会良序的建立

C.保障了商品经济的发展 D.反映了法律刑罚的严酷

14.据中世纪欧洲庄园法庭案卷记载,庄园内“所有佃户都有义务把他们的谷物送到磨坊去,如果确认某个佃户未履行到领主磨坊磨谷的义务,在法庭尚未作出判决以前,他要交6便士;如果此事已经诉诸判决,他就要交12便士”。这反映了当时

A.庄园法庭严格执行司法程序 B.农民经济生活受到严格控制

C.庄园磨坊以服务农民为宗旨 D.佃户权利无法得到法律保障

15.1571年,西班牙人在菲律宾建造了马尼拉城,通过此城,西班牙人将中国的丝绸、瓷器等货物直接穿过太平洋运往美洲大陆,之后再从美洲运往欧洲。这说明马尼拉城的修建

A.开启了全球贸易新模式 B.解决了欧洲的香料危机

C.奠定了环球航行的基础 D.削弱了葡萄牙商业地位

16.1760—1830年,英国人由原来分散于3点至 9点的睡醒的时间逐渐变化到5点至 7点起床,“神圣星期一”假日也最终消失,变成了工作日。这些变化主要是基于

A.人们时间观念的加强 B.钟表等计时器的普及

C.工厂制度的普遍推行 D.宗教活动时间的改变

17.有学者将美国政治体制称为“否决政治”,总统和国会之间经常出现相互否决的现象,甚至由于国会与总统分庭抗礼而造成的“府会相争”,常使联邦政府面临“关门”危机。据此可知,美国的政治体制

A.有效地维护了人民民主 B.影响了政府的行政效率

C.削弱了总统的行政权力 D.导致了部门间权力争夺

18.1885 年柏林会议结束后,欧洲国家的传教士、“探险家”纷纷来到非洲,他们不仅带着甜酒、布头、珠子、枪械和弹药等物品,而且在口袋里塞着印好的条约文本,通过向当地酋长或上层人士赠送礼物,让他们在看不懂的条约上画押,表示已经接受“保护”。该现象出现的主要原因是

A.欧洲人士注重条约作用 B.欧洲国家间的矛盾激化

C.非洲酋长需要力量保护 D.“有效占领”原则的推行

19.19 世纪中叶至 20世纪初,欧洲各地先后出现了免费为公众服务的公共图书馆运动,如英国公共图书馆由1851年的 4所增加到 1860年的 28所,到1900年则增加到了360所。这一时期的公共图书馆运动

A.有利于文化知识传播 B.保障了工业化的完成

C.促进了启蒙运动兴起 D.推动了文化的多样性

20.苏联小说《一个人的遭遇》的主人公索科洛夫的儿子在 1945 年5月9日早晨被一个德国狙击手打死,索科洛夫“在远离故乡的德国土地上,埋葬了自己最后的欢乐和希望”,最终剩下他孤零零的一个人。这部小说反映出作者对

A.苏联战争失利的失望 B.人类战争的深沉思考

C.人民爱国热情的歌颂 D.德国人的控诉与批判

21.1961年3月,美国总统肯尼迪签署命令成立了“和平队”,选拔大学毕业生向亚非拉落后国家和地区提供技术及人力资源援助,致力于当地的经济增长,帮助实现社会的民主化、社会革命的和平化。这说明

A.冷战范围走向扩大 B.国际局势有所缓和

C.民族独立运动兴起 D.美国战略重心转移

22.下表反映了美国不同时段农场数目及经营规模的变化情况。据此可知,这一变化

年份 农场数目(个) 农场平均经营面积(公顷)

1930年 629.5 63.5

1970年 295.4 1510.9

A.降低了农业生产的效率 B.提高了农业经济竞争力

C.推进了农业专业化发展 D.适应了农业机械化推广

23.随着英国社会福利制度的发展,20世纪 70年代后期,英国出现了大批“自愿失业者”,这些成年人完全依靠政府救济来维持生活,甚至一些人从来就没有工作过,成为理论上的“失业者”。 由此可知,英国的社会福利制度

A.实现了社会公平 B.影响了社会活力

C.缓和了社会矛盾 D.丰富了国民生活

24.有学者说,“信息技术正在取消时间和距离的概念”,缩短了生产者和消费者的距离,即世界各地的人们可以在国际互联网上做生意。该学者意在强调信息技术

A.开启了全球化发展潮流 B.增加了商业贸易的成本

C.改变了商贸经营的模式 D.促进了世界贸易的增长

二、非选择题:本题共 4小题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。 (15分)

材料一 自汉武帝开创考试选拔文官以来,特别是科举制度形成后,由于受儒家思想的影响,历代所选拔出的文官往往从开始读书识字到揭榜入仕,都一直要接受杜奸防贪、清正廉明的教育。 同时,作为科考内容的儒家经典对“四维八德”十分强调。 这就使通过考试选拔出的官员坚定“修身、齐家、治国、平天下”的人生目标,以为国家效力,为国家尽忠,重视民间疾苦作为为官的基本信条。 作为治国的官员,清廉和品德就成为他们所要奉行的教义。

——摘编自赵瑞军《中国古代文官制度的统治功能及其对当今的启示》

材料二 1870年英国政府以枢密令正式确立“凡未经考试并持有合格证书的一律不得从事任何事务官职”这一文官考试制度,并为许多资本主义国家所采取。 英国在文官考试录用过程中,把公开竞争放在首位,把考试程序与录用条件向社会公开,严格按成绩排列名次,择优录用,只有知识和能力的优劣,而无权力、地位、资历及人际关系的因素。 此外,人才主义也是英国文官考试的一大原则,过去一贯重视“通才”,1968年改革后增加了“专才”的比例。 英国文官的考试录用制适用范围不是所有政府工作人员,只限于文官,即政府行政部门内所有不与内阁共进退,经过公开竞争考试录用,无过失可长期任职的文职人员。

———摘编自姚琦《略论西方主要国家文官考试制度》

(1)根据材料一,概括中国古代文官制度的特点。 (6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明英国文官制度与古代中国文官的差异及成因。(9分)

26.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料 西方先进交通运输工具设施在各大中城市和重要城镇愈来愈受到人们的青睐。 轮船、火车、汽车等西方先进的交通工具,逐渐代替了传统的帆船和骡马车。 以铁路为例,中国人从抵制到欣然接受,经历的时间并不长。 燕赵地区也很快形成了发达的铁路网,京奉、津浦、京张、京汉、京包等铁路的开通,将本地区联系在一起,运输速度、数量和效益均飞速提高。 电车、人力车、自行车、汽车等近代交通工具逐渐淘汰了肩舆(各种轿子)、轿车(木轮牛车和马车)等传统的短途公共交通工具,近代交通运输的普及使“行”的面貌焕然一新。

脚踏车即今天的自行车,却成为较利于普及的新式交通工具而日渐受到人们的青睐,大城市自不必说,道路条件许可的县城、村镇,也出现了自行车。 如高邑“近来脚踏车渐多,购用者约有一千三百辆,费省行速,商民便之,德国货最多,日本次之,英国又次之”。 香河“近则风气日开,少年喜乘脚踏自行车,女子亦时有之,迅速便利,亦文明进步之好现象也”。

——摘编自杨学新《清末民初燕赵社会风尚的变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近代交通的发展变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析新式交通对中国社会发展的影响。(6分)

27.阅读材料,完成下列要求。 (13分)

材料 在拿破仑统治区,以法国革命产生的法律、社会和经济思想为榜样,对行政组织、法律生活、社会生活和经济进行了彻底的改革。在经济领域,德意志地区的行会制度、国内关卡被无情的取缔,一切阻碍资本主义发展的因素基本被消除;国界内的自由贸易受到鼓励……作为“保护人”,拿破仑直接废除了这一地区的封建领主制度,取缔了农民的代役租、徭役劳动和各种封建贡赋。 同法国一样,《拿破仑法典》公布之后,在莱茵联邦广泛推行,资产阶级法权关系开始取代等级关系,使当地居民感受到前所未有的自由和平等;一些新的司法概念,如陪审制度、公开审讯等也开始进入当地居民的新生活。

在19世纪的头十年,大部分德意志作家和政治家不是把拿破仑恭维成“和耶稣一样的人物”,就是把他恭维成“德意志的革新者”。

——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》

(1)根据材料并结合所学知识,概括拿破仑在德意志地区统治的举措。 (6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价拿破仑对德意志地区的战争。 (7分)

28.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料 世界遗产往往是一个国家或者一个地区人文知识和自然知识的代表,以其资源的高价值、不可再生等特性在旅游业中独树一帜。 在旅游业蓬勃发展的当今世界,世界遗产旅游也将以其独一无二的遗产资源吸引更多的旅游者,成为旅游的新热点。 下面是一些国内外著名的世界遗产(或非物质文化遗产):

——摘编自邓爱民、王子超编著《世界遗产旅游概论》等

结合材料,选择两处“世界遗产(或非物质文化遗产)”,自拟主题,并运用具体史实予以阐释。 (要求:主题明确,史实准确,史论结合,阐释清晰。)

准考证号

绝密★启用前

湘豫名校联考

2023年8月高三秋季入学摸底考试

历 史

注意事项:

1.本试卷共8页。 时间90分钟,满分100分。 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在试卷指定位置,并将姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上,然后认真核对条形码上的信息,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。 如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 作答非选择题时,将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将试卷和答题卡一并收回。

一、选择题:本题共 24 小题,每小题 2分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.据2021年“考古中国”报道,考古人员在浙江余姚施岙遗址发现了距今约6 700年至 4 500年的大规模古稻田遗存,其既有凸起田埂组成“井”字形结构的路网,又有河道、水渠和灌排水口组成的灌溉系统。这些发现可佐证,此时期

A.浙江地区最早培植出了水稻 B.文字创造已经进入成熟阶段

C.社会活动已呈现较强组织力 D.中华文明具有多元一体特征

2.湖北省云梦县出土的官箴竹简《为吏之道》对吏的道德模范作用和为基层地方提供教化的作用要求颇高,为吏职赋予了三大职能:法律执行者、知识传授者和道德表率者。由此可见,《为吏之道》

A.明确了秦对吏的教化要求 B.代表了秦朝官员管理水平

C.打破了长期官位世袭制度 D.强化了地方监察体制建设

A.丝绸之路促进了文化交融

B.传统纺织技术走向了衰落

C.外来文化占据了社会主流

D.丝织品开始大量出口国外

4.对历代帝王陵墓的保护是中国古代固有的文化传统。北魏孝文帝在恢复祭陵制度的同时,对汉、魏、晋诸陵的维护沿袭了魏明帝的做法,并以古代帝王祭祀的礼仪“太牢之礼”祭汉光武及明、章三帝陵。孝文帝这一做法旨在

A.尊重历代的贤明君主 B.传承和弘扬鲜卑族文化传统

C.彰显其人道主义情怀 D.表明北魏入主中原的正统性

5.里甲制度是明代首创的一种新的基层组织形式,其实施细则中规定:“若一里之间,百户之内,见诰仍有逸夫(游民),里甲坐视,邻里亲戚不拿……逸夫处死,里甲四邻化外之迁。”由此可知,该制度

A.强化了中央对乡村管理 B.旨在减轻地方官员负担

C.不利解决农村社会矛盾 D.蕴含了乡村自治的精神

6.据道光年间的《璜泾志稿》记载:苏州常熟璜泾镇,“商贾骈集,财货辐辏。若土地所产与夫他方水陆之物,靡不悉具。凡近市二十区之民,有而求售焉者,无而求市焉者”。这说明,璜泾镇

A.带动了长途贩运业的繁盛 B.体现了鲜明的专业化特色

C.促进了区域商贸网络形成 D.聚焦大批实力雄厚的商人

7.魏源在《海国图志》中说:“绕地一周皆观英吉利本国之图,则筹夷必悉世界全图。故观图但观英吉利本国之图。”这说明,魏源编著《海国图志》

A.意在实现“师夷长技” B.利于国人了解世界形势

C.服务于对英战争需要 D.最早介绍了西方的文化

8.下图是中国两个不同时段新注册公司的情况对比。 这一变化反映了

A.民族工业的竞争力增强 B.列强暂时放松了经济侵略

C.国内投资环境得到改善 D.民国政府加大了工业投资

9.民谣具有鲜明的时代特色。 “过新年,过新年,今年不同往常年;工农革命军来了,又分谷子又分田。”这首民谣反映了

A.民主革命出现了新生机 B.井冈山会师壮大革命力量

C.秋收起义得到民众支持 D.中央苏区不断扩大并巩固

10.1939年 3月5日,在重庆妇女界竞赛献金日上,有27位出征军人家属捐款4.25元。 当时,《新华日报》评论说:“这四元二角五分在众人心里起的反应甚至超过了十五万元,这是他们送走了生产者丈夫、儿子以后的生活费中抽出来的。”据此可知,当时的献金活动

A.解决了政府的财政困难 B.宣扬了中共的抗战主张

C.打破了日军的经济封锁 D.激发了民众的民族意识

11.下表是 1949年 6月至 1950年 12月上海批发物价逐月平均增长率的变化情况。这种变化主要是由于

时间 1949年6月-1950年2月 1950年3月—1950年12月

逐月平均增长率 50% 6.8%

A.国民经济的全面恢复 B.“米棉之战”取得了胜利

C.土地改革运动的进行 D.工商业实现了公私合营

12.1982年,全国人大通过的《中华人民共和国宪法》不仅恢复了“法律面前人人平等”,而且“公民的基本权利和义务”放在了“国家机构”之前。这说明1982年宪法

A.弥补了“五四”宪法的不足 B.健全了中国法律体系

C.凸显了国家权力的来源 D.落实了依法治国精神

13.《汉谟拉比法典》第112条规定:“倘自由民于旅途中将银、金、宝石或其所有的(其他动)产,交付另一自由民,托其运送,而此自由民没有将受托之物交至所托之地,而占有之,则托物之主应检举其不交托之物之罪,此自由民应按全部交彼之物之五倍以为偿。”此规定

A.意在保护贵族阶级利益 B.有利于社会良序的建立

C.保障了商品经济的发展 D.反映了法律刑罚的严酷

14.据中世纪欧洲庄园法庭案卷记载,庄园内“所有佃户都有义务把他们的谷物送到磨坊去,如果确认某个佃户未履行到领主磨坊磨谷的义务,在法庭尚未作出判决以前,他要交6便士;如果此事已经诉诸判决,他就要交12便士”。这反映了当时

A.庄园法庭严格执行司法程序 B.农民经济生活受到严格控制

C.庄园磨坊以服务农民为宗旨 D.佃户权利无法得到法律保障

15.1571年,西班牙人在菲律宾建造了马尼拉城,通过此城,西班牙人将中国的丝绸、瓷器等货物直接穿过太平洋运往美洲大陆,之后再从美洲运往欧洲。这说明马尼拉城的修建

A.开启了全球贸易新模式 B.解决了欧洲的香料危机

C.奠定了环球航行的基础 D.削弱了葡萄牙商业地位

16.1760—1830年,英国人由原来分散于3点至 9点的睡醒的时间逐渐变化到5点至 7点起床,“神圣星期一”假日也最终消失,变成了工作日。这些变化主要是基于

A.人们时间观念的加强 B.钟表等计时器的普及

C.工厂制度的普遍推行 D.宗教活动时间的改变

17.有学者将美国政治体制称为“否决政治”,总统和国会之间经常出现相互否决的现象,甚至由于国会与总统分庭抗礼而造成的“府会相争”,常使联邦政府面临“关门”危机。据此可知,美国的政治体制

A.有效地维护了人民民主 B.影响了政府的行政效率

C.削弱了总统的行政权力 D.导致了部门间权力争夺

18.1885 年柏林会议结束后,欧洲国家的传教士、“探险家”纷纷来到非洲,他们不仅带着甜酒、布头、珠子、枪械和弹药等物品,而且在口袋里塞着印好的条约文本,通过向当地酋长或上层人士赠送礼物,让他们在看不懂的条约上画押,表示已经接受“保护”。该现象出现的主要原因是

A.欧洲人士注重条约作用 B.欧洲国家间的矛盾激化

C.非洲酋长需要力量保护 D.“有效占领”原则的推行

19.19 世纪中叶至 20世纪初,欧洲各地先后出现了免费为公众服务的公共图书馆运动,如英国公共图书馆由1851年的 4所增加到 1860年的 28所,到1900年则增加到了360所。这一时期的公共图书馆运动

A.有利于文化知识传播 B.保障了工业化的完成

C.促进了启蒙运动兴起 D.推动了文化的多样性

20.苏联小说《一个人的遭遇》的主人公索科洛夫的儿子在 1945 年5月9日早晨被一个德国狙击手打死,索科洛夫“在远离故乡的德国土地上,埋葬了自己最后的欢乐和希望”,最终剩下他孤零零的一个人。这部小说反映出作者对

A.苏联战争失利的失望 B.人类战争的深沉思考

C.人民爱国热情的歌颂 D.德国人的控诉与批判

21.1961年3月,美国总统肯尼迪签署命令成立了“和平队”,选拔大学毕业生向亚非拉落后国家和地区提供技术及人力资源援助,致力于当地的经济增长,帮助实现社会的民主化、社会革命的和平化。这说明

A.冷战范围走向扩大 B.国际局势有所缓和

C.民族独立运动兴起 D.美国战略重心转移

22.下表反映了美国不同时段农场数目及经营规模的变化情况。据此可知,这一变化

年份 农场数目(个) 农场平均经营面积(公顷)

1930年 629.5 63.5

1970年 295.4 1510.9

A.降低了农业生产的效率 B.提高了农业经济竞争力

C.推进了农业专业化发展 D.适应了农业机械化推广

23.随着英国社会福利制度的发展,20世纪 70年代后期,英国出现了大批“自愿失业者”,这些成年人完全依靠政府救济来维持生活,甚至一些人从来就没有工作过,成为理论上的“失业者”。 由此可知,英国的社会福利制度

A.实现了社会公平 B.影响了社会活力

C.缓和了社会矛盾 D.丰富了国民生活

24.有学者说,“信息技术正在取消时间和距离的概念”,缩短了生产者和消费者的距离,即世界各地的人们可以在国际互联网上做生意。该学者意在强调信息技术

A.开启了全球化发展潮流 B.增加了商业贸易的成本

C.改变了商贸经营的模式 D.促进了世界贸易的增长

二、非选择题:本题共 4小题,共52分。

25.阅读材料,完成下列要求。 (15分)

材料一 自汉武帝开创考试选拔文官以来,特别是科举制度形成后,由于受儒家思想的影响,历代所选拔出的文官往往从开始读书识字到揭榜入仕,都一直要接受杜奸防贪、清正廉明的教育。 同时,作为科考内容的儒家经典对“四维八德”十分强调。 这就使通过考试选拔出的官员坚定“修身、齐家、治国、平天下”的人生目标,以为国家效力,为国家尽忠,重视民间疾苦作为为官的基本信条。 作为治国的官员,清廉和品德就成为他们所要奉行的教义。

——摘编自赵瑞军《中国古代文官制度的统治功能及其对当今的启示》

材料二 1870年英国政府以枢密令正式确立“凡未经考试并持有合格证书的一律不得从事任何事务官职”这一文官考试制度,并为许多资本主义国家所采取。 英国在文官考试录用过程中,把公开竞争放在首位,把考试程序与录用条件向社会公开,严格按成绩排列名次,择优录用,只有知识和能力的优劣,而无权力、地位、资历及人际关系的因素。 此外,人才主义也是英国文官考试的一大原则,过去一贯重视“通才”,1968年改革后增加了“专才”的比例。 英国文官的考试录用制适用范围不是所有政府工作人员,只限于文官,即政府行政部门内所有不与内阁共进退,经过公开竞争考试录用,无过失可长期任职的文职人员。

———摘编自姚琦《略论西方主要国家文官考试制度》

(1)根据材料一,概括中国古代文官制度的特点。 (6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明英国文官制度与古代中国文官的差异及成因。(9分)

26.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料 西方先进交通运输工具设施在各大中城市和重要城镇愈来愈受到人们的青睐。 轮船、火车、汽车等西方先进的交通工具,逐渐代替了传统的帆船和骡马车。 以铁路为例,中国人从抵制到欣然接受,经历的时间并不长。 燕赵地区也很快形成了发达的铁路网,京奉、津浦、京张、京汉、京包等铁路的开通,将本地区联系在一起,运输速度、数量和效益均飞速提高。 电车、人力车、自行车、汽车等近代交通工具逐渐淘汰了肩舆(各种轿子)、轿车(木轮牛车和马车)等传统的短途公共交通工具,近代交通运输的普及使“行”的面貌焕然一新。

脚踏车即今天的自行车,却成为较利于普及的新式交通工具而日渐受到人们的青睐,大城市自不必说,道路条件许可的县城、村镇,也出现了自行车。 如高邑“近来脚踏车渐多,购用者约有一千三百辆,费省行速,商民便之,德国货最多,日本次之,英国又次之”。 香河“近则风气日开,少年喜乘脚踏自行车,女子亦时有之,迅速便利,亦文明进步之好现象也”。

——摘编自杨学新《清末民初燕赵社会风尚的变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近代交通的发展变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析新式交通对中国社会发展的影响。(6分)

27.阅读材料,完成下列要求。 (13分)

材料 在拿破仑统治区,以法国革命产生的法律、社会和经济思想为榜样,对行政组织、法律生活、社会生活和经济进行了彻底的改革。在经济领域,德意志地区的行会制度、国内关卡被无情的取缔,一切阻碍资本主义发展的因素基本被消除;国界内的自由贸易受到鼓励……作为“保护人”,拿破仑直接废除了这一地区的封建领主制度,取缔了农民的代役租、徭役劳动和各种封建贡赋。 同法国一样,《拿破仑法典》公布之后,在莱茵联邦广泛推行,资产阶级法权关系开始取代等级关系,使当地居民感受到前所未有的自由和平等;一些新的司法概念,如陪审制度、公开审讯等也开始进入当地居民的新生活。

在19世纪的头十年,大部分德意志作家和政治家不是把拿破仑恭维成“和耶稣一样的人物”,就是把他恭维成“德意志的革新者”。

——摘编自罗群芳《拿破仑战争与德意志民族主义的兴起》

(1)根据材料并结合所学知识,概括拿破仑在德意志地区统治的举措。 (6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价拿破仑对德意志地区的战争。 (7分)

28.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料 世界遗产往往是一个国家或者一个地区人文知识和自然知识的代表,以其资源的高价值、不可再生等特性在旅游业中独树一帜。 在旅游业蓬勃发展的当今世界,世界遗产旅游也将以其独一无二的遗产资源吸引更多的旅游者,成为旅游的新热点。 下面是一些国内外著名的世界遗产(或非物质文化遗产):

——摘编自邓爱民、王子超编著《世界遗产旅游概论》等

结合材料,选择两处“世界遗产(或非物质文化遗产)”,自拟主题,并运用具体史实予以阐释。 (要求:主题明确,史实准确,史论结合,阐释清晰。)

同课章节目录