统编版语文七年级上册 期末综合评价卷(一)课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级上册 期末综合评价卷(一)课件(共45张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-04 16:44:12 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

期末综合评价卷(一)

时间:120分钟 满分:120分

yùn

nì

第一部分

(1—4题 共20分)

(2)看拼音,写汉字。(2分)

遮bì( ) 真zhì( )

(3)语段中画线的词语运用不正确的一项是(2分)( )

蔽

挚

C

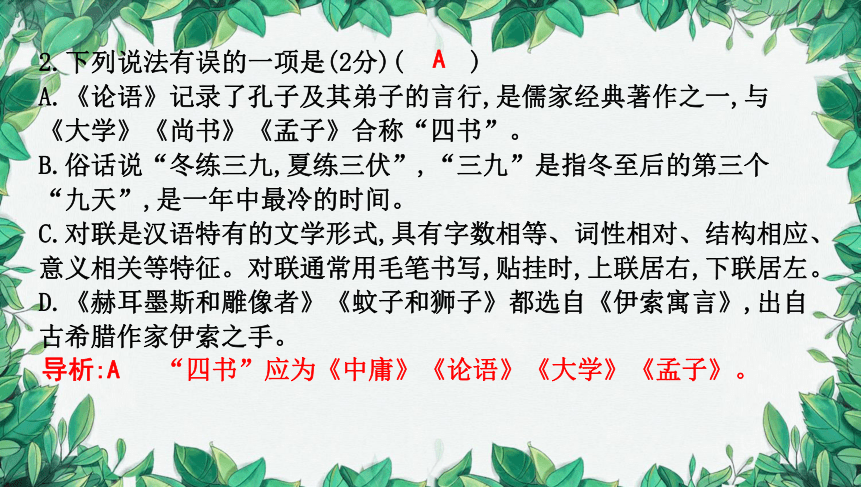

2.下列说法有误的一项是(2分)( )

A.《论语》记录了孔子及其弟子的言行,是儒家经典著作之一,与《大学》《尚书》《孟子》合称“四书”。

B.俗话说“冬练三九,夏练三伏”,“三九”是指冬至后的第三个“九天”,是一年中最冷的时间。

C.对联是汉语特有的文学形式,具有字数相等、词性相对、结构相应、意义相关等特征。对联通常用毛笔书写,贴挂时,上联居右,下联居左。

D.《赫耳墨斯和雕像者》《蚊子和狮子》都选自《伊索寓言》,出自古希腊作家伊索之手。

A

导析:A “四书”应为《中庸》《论语》《大学》《孟子》。

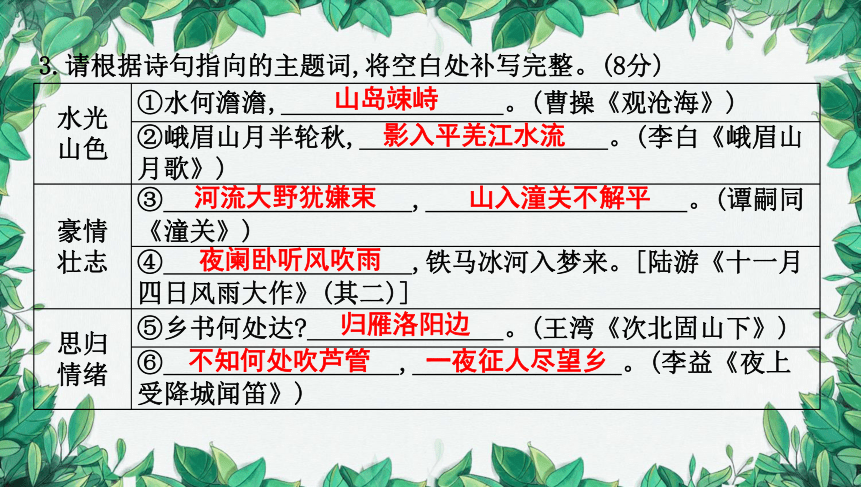

3.请根据诗句指向的主题词,将空白处补写完整。(8分)

山岛竦峙

水光 山色 ①水何澹澹, 。(曹操《观沧海》)

②峨眉山月半轮秋, 。(李白《峨眉山月歌》)

豪情 壮志 ③ , 。(谭嗣同《潼关》)

④ ,铁马冰河入梦来。[陆游《十一月四日风雨大作》(其二)]

思归 情绪 ⑤乡书何处达 。(王湾《次北固山下》)

⑥ , 。(李益《夜上受降城闻笛》)

影入平羌江水流

河流大野犹嫌束

山入潼关不解平

夜阑卧听风吹雨

归雁洛阳边

不知何处吹芦管

一夜征人尽望乡

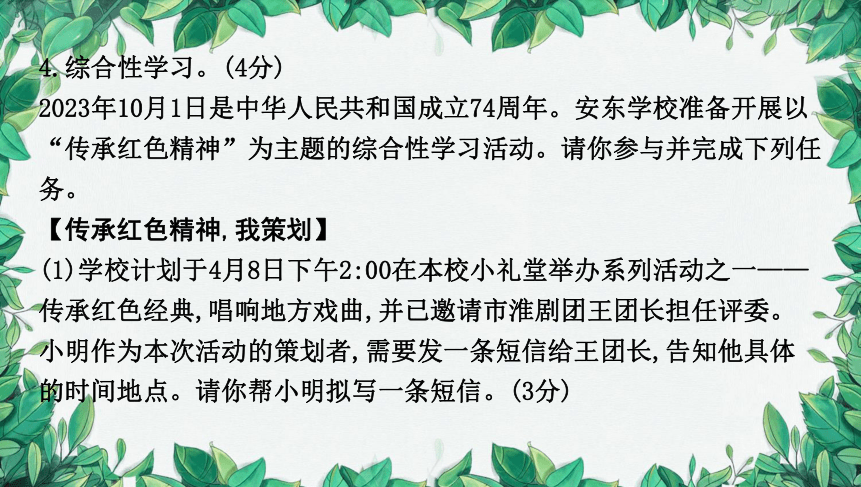

4.综合性学习。(4分)

2023年10月1日是中华人民共和国成立74周年。安东学校准备开展以“传承红色精神”为主题的综合性学习活动。请你参与并完成下列任务。

【传承红色精神,我策划】

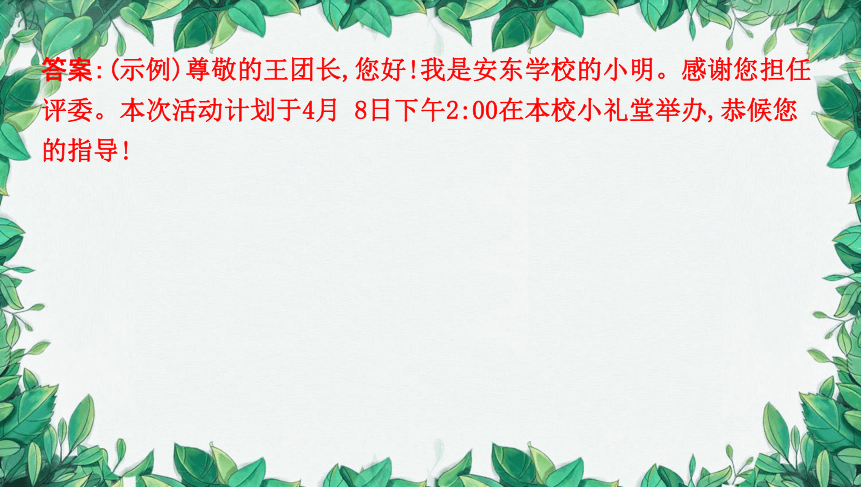

(1)学校计划于4月8日下午2:00在本校小礼堂举办系列活动之一——传承红色经典,唱响地方戏曲,并已邀请市淮剧团王团长担任评委。小明作为本次活动的策划者,需要发一条短信给王团长,告知他具体的时间地点。请你帮小明拟写一条短信。(3分)

答案:(示例)尊敬的王团长,您好!我是安东学校的小明。感谢您担任评委。本次活动计划于4月 8日下午2:00在本校小礼堂举办,恭候您的指导!

【传承红色精神,我宣传】

(2)小礼堂需要悬挂标语,请你紧扣本次综合性学习活动的主题,写一条宣传标语。(20字以内)(1分)

答案:(示例)铭记光辉历史,传承红色精神

第二部分

(5-20题 共50分)

一、阅读李白的两首送别诗,回答问题。(4分)

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

赠汪伦

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌①声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

【注】①踏歌:唐代广为流行的民间歌舞形式。这种形式一边唱歌,一边用脚踏地打拍子,可以边走边唱。

5.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》一诗运用想象遥寄深情,请结合诗句加以说明。(2分)

答案:《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中诗人李白通过丰富的想象,把“愁心”寄托给了“明月”,让“明月”陪伴友人直到夜郎西,将自己对朋友的怀念和同情也带到那里,表达了对友人的深情厚谊。

6.上面两首诗都有对于声音的描写,请你从“子规啼”和“踏歌声”中,分析诗人不同的心情。(2分)

答案:“子规啼”写杜鹃鸟的叫声哀婉凄切,反映了诗人沉重忧伤的心情;“踏歌声”写用歌声送别,悠扬轻快,反映出诗人轻松的心情。

二、文言文阅读,完成下面小题。(12分)

《孝友堂家训》①两则

孙奇逢

【甲】 尔等②读书,须求识字。或曰:“焉有读书不识字者 ”余曰:

“读一孝字,便要尽事亲之道;读一弟③字,便要尽从兄之道。自入塾时,莫不识此字,谁能自家身上一一体贴,求实致于行乎 童而习之,白首不悟,读书破万卷,只谓之不识字。”

【乙】 士大夫教诫子弟,是第一紧要事。子弟不成人,富贵适以益其

恶;子弟能自立,贫贱益以固其节。余谓童蒙时,便宜淡世俗浓华④之念,子弟中得一贤人,胜得数贵人也。

【注】 ①《孝友堂家训》:孙奇逢著。孙奇逢(1584年-1675

年),字启泰,号钟元,明末清初理学家。②尔等:你们,这里指子侄辈的人。③弟:同“悌”,敬爱哥哥。④世俗浓华:世俗中华丽奢侈的

风气。

D

导析:D A项,都是“能够,以至于”的意思;B项,都是“明白”的意思;C项,都是“增加”的意思;D项,坚定/坚固。

8.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)焉有读书不识字者

译文:

(2)子弟中得一贤人,胜得数贵人也。

译文: .

哪有会读书却又不认识字的人呢

子弟中能培养出一位贤德之人,胜过培养出几位富贵之人。

(意思大致正确即可)

9.【甲】文中,作者为什么说有人“读书破万卷”,却还是不识字

(2分)

答案:因为这些人不懂得识字就“学以致用”的道理,没有将所学到的字落实到生活实际中去。(意思对即可)

10.结合选文,联系学习生活实践,说说你获得的感悟。(3分)

答案:(示例一)从【甲】文中的“读一孝字,便要尽事亲之道”,我明白了不能仅仅认识这个汉字,明白它的意义,更应在家庭中真正做到“孝老敬亲”,这才是真正的“孝”。

(示例二)从【乙】文中的“子弟能自立,贫贱益以固其节”一句,我明白了即使家庭物质件不是很好,但如果我能自立自强,那么艰苦的条件更能够激发我努力学习的意志。(言之有理即可)

参考译文:【甲】你们读书,一定要追求认识文字。有人说:“哪有会读书却又不认识字的人呢 ”我说:“读到一个‘孝’字,就要做到孝顺双亲;读一个‘悌’字,就要做到敬爱兄长。自从进入私塾之时,没有人不认识这些字,谁能在自己身上一一体验,追求实用并化为行动呢 孩童时就学过,头白了还不开悟,读书纵然破万卷,也只能说还是不识字。”

【乙】士大夫教育子弟,是第一要紧的事。子弟不成才,富贵生活反而增加他们的险恶;子弟能够养成自立的德行,贫贱的生活能更加坚定他们的节操。我还是幼童时,便有应当淡薄世俗中华丽奢侈的风气的念头,子弟中能培养出一位贤德之人,胜过培养出几位富贵之人。

三、阅读下文,完成后面习题。(17分)

母爱的颜色

方益松

①刚搬到这个小区,常常见一个5岁左右的男孩,剃个“阿福头”,走路外八字,目光呆滞,说话也结结巴巴、语无伦次。时间久了,

我也渐渐地知道:男孩两岁时,一场大病使他从此痴呆。再后来,父亲丢给母子俩一套房子,无情地离开了这个家。从此母子俩相依为命。

②孩子的妈妈我见过,30岁不到,鱼尾纹却过早地爬上了眼角,头上的白发也依稀可见。白天,她要去清扫马路,就把儿子托给好心的邻居,小男孩不哭不闹。常常见小男孩一个人,在妈妈回家的路口一直等着,无论严寒酷暑。小区里每个人都很同情他。爷爷奶奶们常常给他一些吃的,或者给他披件衣服。有事没事大家总要和他拉几句家常:

“妈妈好吗 想不想爸爸 ”男孩不言语,只是一个劲傻笑,或者回答:

“妈妈是绿色的!”也只有在这个时候,男孩的语气,才铿锵有力,充满自豪与满足。

③听的次数多了才知道,这不是小男孩的随口乱答。可是,他为什么会说妈妈是绿色的 妈妈又怎么会是绿色的呢

④直到有一天区里发放救济品,我和街道的领导一起到男孩家探视。一进门,我惊奇地发现:室内好多地方,以及家中的每一种电器开关,都被涂上了红绿两种颜色。红色是危险或不可触及的,而绿色则代表安全。比如,饮水机和浴室里的热水器调节阀,开水的那一端被涂成红色,而温水的一端则涂成绿色;冰箱里,热食那一格涂成绿色;家中的接线板和低矮的线路,甚至连电源总闸、菜刀柄、墙角,以及家中一切不可触碰的尖锐物体也都涂成了红色。

⑤看到我们不解的神色,孩子的妈妈对我们说,儿子比较顽皮,分辨能力又不强,所以,不是被开水烫伤手臂,就是被刀具割伤手指。后来,自己就试着让儿子远离红色,接受绿色为保护色。正因为如此,家里从来不敢买绿颜色的保温瓶。“可是,为什么一定要选择绿色呢 ”我们继续问。“我在想,即使将来有一天,儿子走失了,再也回不来,他也不会因为闯红灯而被汽车撞伤。最起码,我会知道,在这个世界的某个角落,我的儿子还在,还好好地活着。”说这句话的时候,孩子妈妈声音哽咽,眼眶里噙满了泪花。

⑥好好活着,不期待儿子长成参天大树,但最起码让儿子的生命之树充满绿色,不会枯萎。这就是一个妈妈最虔诚的心愿。那一刻,我们一行人,都有了一种深深的震撼。我也终于知道,小男孩为什么总是说妈妈是绿色的了:在他的心目中,绿色就是安全和畅通无阻,同时,也代表着妈妈的无限关爱。而为了孩子的健康成长,妈妈更是煞费苦心,用自己独特的方式,赋予儿子所能接触到的物体以颜色,以便让他简单的思维能够懂得远离伤害。

⑦母爱,本无所谓颜色。所谓颜色,就是天下每一个母亲盼望儿女健康成长的拳拳爱心,以及她们用自己柔弱的肩膀,为孩子撑起的那一片广阔的蓝天。

11.文章里多处提出有关“绿色”的疑问又分别进行了解答,请你用原文语句将下面的表格填写完整。(4分)

在他的心目中,绿色就是

安全和畅通无阻,同时,也

代表着妈妈的无限关爱。

“可是,为什么一定要选

择绿色呢?”

12.说说你会如何朗读第②段中男孩的语言。(3分)

朗读句子:“妈妈是绿色的!”

我会这样读:“① ”一词应该重读,语调应该② (上扬/ 下降),因为③ .

。

绿色(或:妈妈、是)

上扬

男孩的语气是“铿锵有力,充满自

豪与满足”的(或:男孩说这句话的时候是很确定、很骄傲的)

13.参照示例,结合原文相关语句说说你对文中母亲的认识。(2分)

示例:植树的牧羊人是一个极为认真的人。从“他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来”等细节,可以看出他对待生活一丝不苟,不愿马虎过日子。

答案:(示例一)母亲是一个有智慧的人,从“赋予儿子所能接触到的物体以颜色”可以看出,她为了儿子的安全想出了这个巧妙的方法。

(示例二)母亲是一个坚强的人,从丈夫离去,她与痴呆儿子相依为命的情节可以看出,她独自承受了家庭的不幸,并勇敢面对。

14.请说说文章标题的好处并结合原文简要分析。(4分)

答案:①含义深刻(或:一语双关)。题目的表层意义是,文中母爱是以赋予事物颜色的形式表现出来的;深层意义是“母爱,本无所谓颜色。所谓颜色,就是天下每一个母亲盼望儿女健康成长的拳拳爱心”。表达作者对母爱的歌颂。②暗示本文线索。“颜色”是本文的线索,本文按照听说颜色、看到颜色和了解颜色来写,“颜色”贯穿全文。

③设置悬念,“母爱为什么会有颜色 ”以此引起读者的阅读兴趣。④点明主旨,表达作者对母爱的歌颂。

(1)两文的“好好活”是否相同 为什么

答案:(示例一)相同,都表现“天下每一个母亲盼望儿女健康成长的拳拳爱心”。

(示例二)不相同,本文的“好好地活着”是母亲所表达的愿望,希望儿子能有独立生活的能力,是通过对事物赋予颜色的行为来体现的;《秋天的怀念》中的“好好儿活”,是母亲对儿子的恳求、期待,更是对病重的自己能多活一些时日以照顾儿子的愿望,是通过细心照顾儿子,央求儿子去看花体现的。

(2)两位母亲都提到了“好好活”,对此你有什么感想

答案:(示例一)两位母亲都有着极其朴素的愿望,对于母亲来说,没有什么比儿女健康生活更重要的了,寄托着最纯粹最深沉的母爱。

(示例二)母爱的具体表现方式或许会不同,但情感的浓度是一样的。

四、阅读下面的记叙文,完成后面习题。(10分)

①平生首次与松鼠邂逅,还是在遥远的1990年。夕阳余晖中,好几只松鼠在草坪上蹿来蹿去,也有的正抱着小松果大快朵颐。它们毛茸茸的,有着蓬松的长尾巴;灰色、青灰色、褐灰色、黑褐色,颜色各异;它们身体匀称灵活,十分温顺,惹人喜欢。同学告诉我,松鼠是野生动物,四肢强健,牙齿很尖锐,百分之八十的时间都在觅食。它还有钩状锐爪,具有一定杀伤力,千万别去冒犯它。

②到了1996年,我才第一次与松鼠有亲密接触。乔迁新居,平日走进后院,随时都会看到一只或多只松鼠在那里,不是在玩耍,就是在觅食。两个儿子相继出生后,我们一家四口与松鼠玩得愈来愈“嗨”。一年四季中除了冬天,常常与松鼠上演“共舞”的大戏:它跑我追,它停我蹲,它进我退,它走我转……与松鼠共舞的日子里,我们常常累得气喘如牛,但乐此不疲。

③一个盛夏的傍晚,我们一家四口刚在后院打完一场“水仗”,只见一只大松鼠伏在草地上,全神贯注地啃苹果。一眨眼工夫,一只小松鼠也来了,大概想分享美食。大松鼠轻轻叹了一声,仿佛发出了盛情的邀请,小松鼠马上冲上前去,迅速加入共享大餐的行列,高兴得呜呜叫,画面极其感人温馨。我拿起相机,往前靠拢几步,准备按快门拍下这温馨的一幕。谁知,它们箭一般跑到旁边的树丛里去了,遍寻不着。我们刚走回原位,只见大松鼠又伏在那儿啃苹果了。我们都看得傻了眼。我绝不甘心,跨前一步,它立马也看到了我,睁大眼睛打量我,好像在揣摩我的心思。我再往前挪了半步,准备对焦。说时

迟,那时快,松鼠突然发出尖叫声,像发了疯一样扑向我,令我躲闪不及。我

火速将相机扔在草地上,顺手拿起玩具水枪,向它示威。大儿子也马上拿起扫把,加入我的行列。松鼠见形势不妙,马上转身逃逸,边尖叫边“蹭蹭蹭”地爬上了树。

④这时,我才感觉左手背略有疼痛。再仔细一瞧,表皮被松鼠的利爪抓伤了,还有两道血印呢。此刻,我才明白松鼠在享受美食时,是不喜欢被人围观的,更不用说近在咫尺地拍照了。

⑤到了2003年,我们换了新房子,一年四季,在住宅四周均能见到松鼠,但机率不高。随着两个儿子的长大,全家对松鼠的关注度也逐年下降了。

⑥2016年的五月,院里来了新住客——向日葵。随着向日葵的盛开,在屋外见到松鼠的频率也愈来愈高。

⑦我的书斋落地窗正对着前院,伫立窗前,向日葵黄黄的花瓣围着花盘,远看似金黄色的小太阳,近看像娃娃的脸庞。看着它们,我的心情舒畅,思路敏捷。到了深秋,前院突然来了好几只松鼠,它们是来吃葵花籽的。好在种子早已留下了,就让它们来吃剩余的吧,多出来的到时也是当垃圾扔掉。一举两得,何乐而不为呢 大家相安无事。

⑧第二年,我们特意多种了一点儿,说是专门给松鼠留下一定的“口粮”。当向日葵的绿色花盘开始变黄,花盘里就结出了数不清的葵花籽儿。本想过几日收种子,未曾料想第二天起床后,我看到草地上有不少葵花籽皮,再仔细检查,两个大向日葵上的籽儿几乎全被吃光了。【甲】这肯定是松鼠干的好事!我们六神无主,转而忽然意识到和松鼠大战的爆发,我们得赶紧应战,把向日葵头全部用塑料袋包起来。白天,我看到松鼠在前院来来往往,刚开始我一拍手,它就逃跑了,到后来用小木条赶它都不走。它就蹲在窗台上,津津有味地吃着葵花籽,时常发出叽叽喳喳的满足声,有时还大摆姿势让你拍照,真是让人爱恨交加。汲取以往的教训,我只是远远地用手机拍摄。毕竟我们不可能二十四小时与松鼠搏斗,索性成全了它们,就让它们吃个够吧!万万没料到第三天起床后,这二十多个塑料袋全部被撕破了,里面的葵花籽不翼而飞。原来是它们变本加厉,找来同伙,共享丰盛的大餐。【乙】这帮松鼠,真是一年比一年聪明,那一个个小塑料袋成为它们觅食的“指路明灯”,它们可以轻而

易举地大饱口福。两个回合的攻防博弈,我们完败。

⑨今年等到炽热的七月底,我家前院的向日葵又盛开了。八月中旬,我又见一只松鼠蹲在书房的窗台上,它虎视眈眈地看着葵花。可

惜,当下还没有籽儿供它享用。

⑩透着玻璃窗,我指着它说:“小子,别急!到了秋天,跟你还有一场共舞呢!”

16.与松鼠相处的三十年是“我”与松鼠相处状态变化的三十年,按时间顺序梳理文章脉络,补全下面表格的内容。(3分)

时间 事件 相处状态

1996年盛夏傍晚 “我”给松鼠拍照,引发了一场 战斗 ①

2016年 ② . 相安无事

好几只松鼠来到前院吃“我”

家剩余的葵花籽

矛盾对立

2017年 “我们”给松鼠留出了葵花籽,但它们找来同伙,撕掉“我们”保护葵花籽的塑料袋,共享大餐 矛盾升级/ “我们”完败

今年深秋 ③ . . 在矛盾对立中和谐共处

松鼠纠集一大帮同伙大肆吞噬“我”

十分成熟的葵花头来取籽留种

家的葵花籽,“我们”只好提前剪下并不

17.文章语言表达很有特色,或大词小用,或褒词贬用,或妙用修辞,把作者与松鼠相处的情景写得妙趣横生。阅读第⑧段中【甲】【乙】两处画线句,任选一处,从以上给出的三个角度中任选两个,分析其表达效果。(3分)

答案:(示例一)【甲】句把松鼠偷吃葵花籽说成是“好事”,这是褒词贬用,写出了作者对松鼠的行为有些责怪又感到有趣的心理;把一家人阻止松鼠来吃葵花籽的行动以“大战”一词来界定,则是大词小用,生动地表现出作者一家人面对松鼠偷吃葵花籽时如临大敌、慌乱不安的情状。

(示例二)【乙】句把“一个个小塑料袋”比喻为“指路明灯”,既写出了塑料袋给松鼠偷食提供的帮助,又传达出作者内心的无奈无助;“攻防博弈”“完败”则大词小用,写出了作者一家人为争夺葵花籽与松鼠之间较量的紧张、失败的沮丧,但又充满戏谑之感,颇有情趣。

18.如果给这篇文章选一个题目,你会选择下面的哪一个 请结合文章内容谈谈你的理解。(4分)

题目一:与松鼠共舞三十载 题目二:与松鼠战斗三十载

答案:(示例)选择题目一。“共舞”能够表现出“我”与松鼠三十年中相处关系的波折变化。从首次与松鼠邂逅感到其可爱并有了简单的了解,到后来与它们的亲密接触、追跑玩闹,因拍照打扰松鼠分享美食而被抓伤,抑或是再后来“我们”与之展开的“葵花籽争夺战”,尽管有矛盾冲突,但更多的是“我们”对松鼠不断了解、相互之间各取所需到最终在矛盾中和谐共处的情形。而且,“共舞”在文中多次出现,这一题目也与之形成呼应,表达了爱护动物,与动物和谐共生的主旨。

五、根据你对名著的阅读,回答问题。(7分)

班级进行《西游记》与《朝花夕拾》联读。

孙悟空的三次离开

他见三藏只管绪绪叨叨,按不住心头火发,道:“你既是这等,说我做不得和尚,上不得西天,不必恁般绪咶恶我,我回去便了!”那三藏却不曾答应,他就使一个性子,将身一纵,说一声“老孙去也!”(第十四回《心猿归正 六贼无踪》) 行者连忙接了贬书道:“师父,不消发誓,老孙去罢。”他将书摺了,留在袖中,却又软款唐僧道:“师父,我也是跟你一场,又蒙菩萨指教,今日半途而废,不曾成得功果,你请坐,受我一拜,我也去得放心。” (第二十七回《尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王》) 大圣疼痛难忍,见师父更不回心,没奈何,只得又驾筋斗云,起在空中。忽然省悟道:“这和尚负了我心,我且向普陀崖告诉观音菩萨去来。”(第五十七回《真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文》)

鲁迅的三次离开

好。那么,走罢! (《琐记》) 所余的还只有一条路:到外国去。 (《琐记》) 到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这

仙台。

(《藤野先生》)

19.通过梳理孙悟空的三次离开,你发现孙悟空有哪些变化 (3分)

答案:第一次杀六贼后,愤然离开。第二次三打白骨精后,跪下叩头,不忍拜别。第三次诛草寇后,回头求情,求情失败再到观音处诉苦。三次离开是孙悟空的成长变化,从主动离开到被逼离开,从暴躁狂妄到懂礼重情,从任意妄为到担心不忍,再到委屈诉苦,寻求帮助。

20.有人说“离开是为了更好地归来”。结合上述材料以及名著内容,谈谈你对这句话的看法。(4分)

答案:《西游记》中孙悟空的三次离开,无论是主动还是被动,都以成长归来为变化。尤其是材料中第三次离开,不同于前两次的愤而离开、无奈离开,他尽管委屈不忍,却懂得了寻求帮助,意识到了外界力量的重要性,这是他处世意识的进步。《朝花夕拾》中衍太太等市侩的流言,致使鲁迅离开绍兴,想要寻求别的一类人们去。到了南京,雷电学堂的乌烟瘴气与矿路学堂的一无所能,让鲁迅产生了去国外看看的念头。他先到东京,再到仙台跟随藤野先生学医。受看电影事件影响,最终决定弃医从文,走上文艺运动之路。鲁迅的每一次离开,都是为了寻求更好的出路。由此,我赞同“离开是为了更好地归来”的说法。

第三部分

(21题 50分)

21.阅读下面材料,根据要求写一篇文章。(50分)

郭沫若先生的诗歌《天上的街市》给我们展现了一个神奇的想象世界。在这首诗歌中,作者想到了街市上陈列的物品,想到了牛郎织女……请你想象自己来到诗中描绘的天上街市,结合读过的神话故事,以《天街奇遇》为题写一篇作文。

要求:①500字左右;②不要出现所在学校的校名或师生姓名。

答案:略。

谢谢观赏!

期末综合评价卷(一)

时间:120分钟 满分:120分

yùn

nì

第一部分

(1—4题 共20分)

(2)看拼音,写汉字。(2分)

遮bì( ) 真zhì( )

(3)语段中画线的词语运用不正确的一项是(2分)( )

蔽

挚

C

2.下列说法有误的一项是(2分)( )

A.《论语》记录了孔子及其弟子的言行,是儒家经典著作之一,与《大学》《尚书》《孟子》合称“四书”。

B.俗话说“冬练三九,夏练三伏”,“三九”是指冬至后的第三个“九天”,是一年中最冷的时间。

C.对联是汉语特有的文学形式,具有字数相等、词性相对、结构相应、意义相关等特征。对联通常用毛笔书写,贴挂时,上联居右,下联居左。

D.《赫耳墨斯和雕像者》《蚊子和狮子》都选自《伊索寓言》,出自古希腊作家伊索之手。

A

导析:A “四书”应为《中庸》《论语》《大学》《孟子》。

3.请根据诗句指向的主题词,将空白处补写完整。(8分)

山岛竦峙

水光 山色 ①水何澹澹, 。(曹操《观沧海》)

②峨眉山月半轮秋, 。(李白《峨眉山月歌》)

豪情 壮志 ③ , 。(谭嗣同《潼关》)

④ ,铁马冰河入梦来。[陆游《十一月四日风雨大作》(其二)]

思归 情绪 ⑤乡书何处达 。(王湾《次北固山下》)

⑥ , 。(李益《夜上受降城闻笛》)

影入平羌江水流

河流大野犹嫌束

山入潼关不解平

夜阑卧听风吹雨

归雁洛阳边

不知何处吹芦管

一夜征人尽望乡

4.综合性学习。(4分)

2023年10月1日是中华人民共和国成立74周年。安东学校准备开展以“传承红色精神”为主题的综合性学习活动。请你参与并完成下列任务。

【传承红色精神,我策划】

(1)学校计划于4月8日下午2:00在本校小礼堂举办系列活动之一——传承红色经典,唱响地方戏曲,并已邀请市淮剧团王团长担任评委。小明作为本次活动的策划者,需要发一条短信给王团长,告知他具体的时间地点。请你帮小明拟写一条短信。(3分)

答案:(示例)尊敬的王团长,您好!我是安东学校的小明。感谢您担任评委。本次活动计划于4月 8日下午2:00在本校小礼堂举办,恭候您的指导!

【传承红色精神,我宣传】

(2)小礼堂需要悬挂标语,请你紧扣本次综合性学习活动的主题,写一条宣传标语。(20字以内)(1分)

答案:(示例)铭记光辉历史,传承红色精神

第二部分

(5-20题 共50分)

一、阅读李白的两首送别诗,回答问题。(4分)

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

赠汪伦

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌①声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

【注】①踏歌:唐代广为流行的民间歌舞形式。这种形式一边唱歌,一边用脚踏地打拍子,可以边走边唱。

5.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》一诗运用想象遥寄深情,请结合诗句加以说明。(2分)

答案:《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中诗人李白通过丰富的想象,把“愁心”寄托给了“明月”,让“明月”陪伴友人直到夜郎西,将自己对朋友的怀念和同情也带到那里,表达了对友人的深情厚谊。

6.上面两首诗都有对于声音的描写,请你从“子规啼”和“踏歌声”中,分析诗人不同的心情。(2分)

答案:“子规啼”写杜鹃鸟的叫声哀婉凄切,反映了诗人沉重忧伤的心情;“踏歌声”写用歌声送别,悠扬轻快,反映出诗人轻松的心情。

二、文言文阅读,完成下面小题。(12分)

《孝友堂家训》①两则

孙奇逢

【甲】 尔等②读书,须求识字。或曰:“焉有读书不识字者 ”余曰:

“读一孝字,便要尽事亲之道;读一弟③字,便要尽从兄之道。自入塾时,莫不识此字,谁能自家身上一一体贴,求实致于行乎 童而习之,白首不悟,读书破万卷,只谓之不识字。”

【乙】 士大夫教诫子弟,是第一紧要事。子弟不成人,富贵适以益其

恶;子弟能自立,贫贱益以固其节。余谓童蒙时,便宜淡世俗浓华④之念,子弟中得一贤人,胜得数贵人也。

【注】 ①《孝友堂家训》:孙奇逢著。孙奇逢(1584年-1675

年),字启泰,号钟元,明末清初理学家。②尔等:你们,这里指子侄辈的人。③弟:同“悌”,敬爱哥哥。④世俗浓华:世俗中华丽奢侈的

风气。

D

导析:D A项,都是“能够,以至于”的意思;B项,都是“明白”的意思;C项,都是“增加”的意思;D项,坚定/坚固。

8.把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)焉有读书不识字者

译文:

(2)子弟中得一贤人,胜得数贵人也。

译文: .

哪有会读书却又不认识字的人呢

子弟中能培养出一位贤德之人,胜过培养出几位富贵之人。

(意思大致正确即可)

9.【甲】文中,作者为什么说有人“读书破万卷”,却还是不识字

(2分)

答案:因为这些人不懂得识字就“学以致用”的道理,没有将所学到的字落实到生活实际中去。(意思对即可)

10.结合选文,联系学习生活实践,说说你获得的感悟。(3分)

答案:(示例一)从【甲】文中的“读一孝字,便要尽事亲之道”,我明白了不能仅仅认识这个汉字,明白它的意义,更应在家庭中真正做到“孝老敬亲”,这才是真正的“孝”。

(示例二)从【乙】文中的“子弟能自立,贫贱益以固其节”一句,我明白了即使家庭物质件不是很好,但如果我能自立自强,那么艰苦的条件更能够激发我努力学习的意志。(言之有理即可)

参考译文:【甲】你们读书,一定要追求认识文字。有人说:“哪有会读书却又不认识字的人呢 ”我说:“读到一个‘孝’字,就要做到孝顺双亲;读一个‘悌’字,就要做到敬爱兄长。自从进入私塾之时,没有人不认识这些字,谁能在自己身上一一体验,追求实用并化为行动呢 孩童时就学过,头白了还不开悟,读书纵然破万卷,也只能说还是不识字。”

【乙】士大夫教育子弟,是第一要紧的事。子弟不成才,富贵生活反而增加他们的险恶;子弟能够养成自立的德行,贫贱的生活能更加坚定他们的节操。我还是幼童时,便有应当淡薄世俗中华丽奢侈的风气的念头,子弟中能培养出一位贤德之人,胜过培养出几位富贵之人。

三、阅读下文,完成后面习题。(17分)

母爱的颜色

方益松

①刚搬到这个小区,常常见一个5岁左右的男孩,剃个“阿福头”,走路外八字,目光呆滞,说话也结结巴巴、语无伦次。时间久了,

我也渐渐地知道:男孩两岁时,一场大病使他从此痴呆。再后来,父亲丢给母子俩一套房子,无情地离开了这个家。从此母子俩相依为命。

②孩子的妈妈我见过,30岁不到,鱼尾纹却过早地爬上了眼角,头上的白发也依稀可见。白天,她要去清扫马路,就把儿子托给好心的邻居,小男孩不哭不闹。常常见小男孩一个人,在妈妈回家的路口一直等着,无论严寒酷暑。小区里每个人都很同情他。爷爷奶奶们常常给他一些吃的,或者给他披件衣服。有事没事大家总要和他拉几句家常:

“妈妈好吗 想不想爸爸 ”男孩不言语,只是一个劲傻笑,或者回答:

“妈妈是绿色的!”也只有在这个时候,男孩的语气,才铿锵有力,充满自豪与满足。

③听的次数多了才知道,这不是小男孩的随口乱答。可是,他为什么会说妈妈是绿色的 妈妈又怎么会是绿色的呢

④直到有一天区里发放救济品,我和街道的领导一起到男孩家探视。一进门,我惊奇地发现:室内好多地方,以及家中的每一种电器开关,都被涂上了红绿两种颜色。红色是危险或不可触及的,而绿色则代表安全。比如,饮水机和浴室里的热水器调节阀,开水的那一端被涂成红色,而温水的一端则涂成绿色;冰箱里,热食那一格涂成绿色;家中的接线板和低矮的线路,甚至连电源总闸、菜刀柄、墙角,以及家中一切不可触碰的尖锐物体也都涂成了红色。

⑤看到我们不解的神色,孩子的妈妈对我们说,儿子比较顽皮,分辨能力又不强,所以,不是被开水烫伤手臂,就是被刀具割伤手指。后来,自己就试着让儿子远离红色,接受绿色为保护色。正因为如此,家里从来不敢买绿颜色的保温瓶。“可是,为什么一定要选择绿色呢 ”我们继续问。“我在想,即使将来有一天,儿子走失了,再也回不来,他也不会因为闯红灯而被汽车撞伤。最起码,我会知道,在这个世界的某个角落,我的儿子还在,还好好地活着。”说这句话的时候,孩子妈妈声音哽咽,眼眶里噙满了泪花。

⑥好好活着,不期待儿子长成参天大树,但最起码让儿子的生命之树充满绿色,不会枯萎。这就是一个妈妈最虔诚的心愿。那一刻,我们一行人,都有了一种深深的震撼。我也终于知道,小男孩为什么总是说妈妈是绿色的了:在他的心目中,绿色就是安全和畅通无阻,同时,也代表着妈妈的无限关爱。而为了孩子的健康成长,妈妈更是煞费苦心,用自己独特的方式,赋予儿子所能接触到的物体以颜色,以便让他简单的思维能够懂得远离伤害。

⑦母爱,本无所谓颜色。所谓颜色,就是天下每一个母亲盼望儿女健康成长的拳拳爱心,以及她们用自己柔弱的肩膀,为孩子撑起的那一片广阔的蓝天。

11.文章里多处提出有关“绿色”的疑问又分别进行了解答,请你用原文语句将下面的表格填写完整。(4分)

在他的心目中,绿色就是

安全和畅通无阻,同时,也

代表着妈妈的无限关爱。

“可是,为什么一定要选

择绿色呢?”

12.说说你会如何朗读第②段中男孩的语言。(3分)

朗读句子:“妈妈是绿色的!”

我会这样读:“① ”一词应该重读,语调应该② (上扬/ 下降),因为③ .

。

绿色(或:妈妈、是)

上扬

男孩的语气是“铿锵有力,充满自

豪与满足”的(或:男孩说这句话的时候是很确定、很骄傲的)

13.参照示例,结合原文相关语句说说你对文中母亲的认识。(2分)

示例:植树的牧羊人是一个极为认真的人。从“他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来”等细节,可以看出他对待生活一丝不苟,不愿马虎过日子。

答案:(示例一)母亲是一个有智慧的人,从“赋予儿子所能接触到的物体以颜色”可以看出,她为了儿子的安全想出了这个巧妙的方法。

(示例二)母亲是一个坚强的人,从丈夫离去,她与痴呆儿子相依为命的情节可以看出,她独自承受了家庭的不幸,并勇敢面对。

14.请说说文章标题的好处并结合原文简要分析。(4分)

答案:①含义深刻(或:一语双关)。题目的表层意义是,文中母爱是以赋予事物颜色的形式表现出来的;深层意义是“母爱,本无所谓颜色。所谓颜色,就是天下每一个母亲盼望儿女健康成长的拳拳爱心”。表达作者对母爱的歌颂。②暗示本文线索。“颜色”是本文的线索,本文按照听说颜色、看到颜色和了解颜色来写,“颜色”贯穿全文。

③设置悬念,“母爱为什么会有颜色 ”以此引起读者的阅读兴趣。④点明主旨,表达作者对母爱的歌颂。

(1)两文的“好好活”是否相同 为什么

答案:(示例一)相同,都表现“天下每一个母亲盼望儿女健康成长的拳拳爱心”。

(示例二)不相同,本文的“好好地活着”是母亲所表达的愿望,希望儿子能有独立生活的能力,是通过对事物赋予颜色的行为来体现的;《秋天的怀念》中的“好好儿活”,是母亲对儿子的恳求、期待,更是对病重的自己能多活一些时日以照顾儿子的愿望,是通过细心照顾儿子,央求儿子去看花体现的。

(2)两位母亲都提到了“好好活”,对此你有什么感想

答案:(示例一)两位母亲都有着极其朴素的愿望,对于母亲来说,没有什么比儿女健康生活更重要的了,寄托着最纯粹最深沉的母爱。

(示例二)母爱的具体表现方式或许会不同,但情感的浓度是一样的。

四、阅读下面的记叙文,完成后面习题。(10分)

①平生首次与松鼠邂逅,还是在遥远的1990年。夕阳余晖中,好几只松鼠在草坪上蹿来蹿去,也有的正抱着小松果大快朵颐。它们毛茸茸的,有着蓬松的长尾巴;灰色、青灰色、褐灰色、黑褐色,颜色各异;它们身体匀称灵活,十分温顺,惹人喜欢。同学告诉我,松鼠是野生动物,四肢强健,牙齿很尖锐,百分之八十的时间都在觅食。它还有钩状锐爪,具有一定杀伤力,千万别去冒犯它。

②到了1996年,我才第一次与松鼠有亲密接触。乔迁新居,平日走进后院,随时都会看到一只或多只松鼠在那里,不是在玩耍,就是在觅食。两个儿子相继出生后,我们一家四口与松鼠玩得愈来愈“嗨”。一年四季中除了冬天,常常与松鼠上演“共舞”的大戏:它跑我追,它停我蹲,它进我退,它走我转……与松鼠共舞的日子里,我们常常累得气喘如牛,但乐此不疲。

③一个盛夏的傍晚,我们一家四口刚在后院打完一场“水仗”,只见一只大松鼠伏在草地上,全神贯注地啃苹果。一眨眼工夫,一只小松鼠也来了,大概想分享美食。大松鼠轻轻叹了一声,仿佛发出了盛情的邀请,小松鼠马上冲上前去,迅速加入共享大餐的行列,高兴得呜呜叫,画面极其感人温馨。我拿起相机,往前靠拢几步,准备按快门拍下这温馨的一幕。谁知,它们箭一般跑到旁边的树丛里去了,遍寻不着。我们刚走回原位,只见大松鼠又伏在那儿啃苹果了。我们都看得傻了眼。我绝不甘心,跨前一步,它立马也看到了我,睁大眼睛打量我,好像在揣摩我的心思。我再往前挪了半步,准备对焦。说时

迟,那时快,松鼠突然发出尖叫声,像发了疯一样扑向我,令我躲闪不及。我

火速将相机扔在草地上,顺手拿起玩具水枪,向它示威。大儿子也马上拿起扫把,加入我的行列。松鼠见形势不妙,马上转身逃逸,边尖叫边“蹭蹭蹭”地爬上了树。

④这时,我才感觉左手背略有疼痛。再仔细一瞧,表皮被松鼠的利爪抓伤了,还有两道血印呢。此刻,我才明白松鼠在享受美食时,是不喜欢被人围观的,更不用说近在咫尺地拍照了。

⑤到了2003年,我们换了新房子,一年四季,在住宅四周均能见到松鼠,但机率不高。随着两个儿子的长大,全家对松鼠的关注度也逐年下降了。

⑥2016年的五月,院里来了新住客——向日葵。随着向日葵的盛开,在屋外见到松鼠的频率也愈来愈高。

⑦我的书斋落地窗正对着前院,伫立窗前,向日葵黄黄的花瓣围着花盘,远看似金黄色的小太阳,近看像娃娃的脸庞。看着它们,我的心情舒畅,思路敏捷。到了深秋,前院突然来了好几只松鼠,它们是来吃葵花籽的。好在种子早已留下了,就让它们来吃剩余的吧,多出来的到时也是当垃圾扔掉。一举两得,何乐而不为呢 大家相安无事。

⑧第二年,我们特意多种了一点儿,说是专门给松鼠留下一定的“口粮”。当向日葵的绿色花盘开始变黄,花盘里就结出了数不清的葵花籽儿。本想过几日收种子,未曾料想第二天起床后,我看到草地上有不少葵花籽皮,再仔细检查,两个大向日葵上的籽儿几乎全被吃光了。【甲】这肯定是松鼠干的好事!我们六神无主,转而忽然意识到和松鼠大战的爆发,我们得赶紧应战,把向日葵头全部用塑料袋包起来。白天,我看到松鼠在前院来来往往,刚开始我一拍手,它就逃跑了,到后来用小木条赶它都不走。它就蹲在窗台上,津津有味地吃着葵花籽,时常发出叽叽喳喳的满足声,有时还大摆姿势让你拍照,真是让人爱恨交加。汲取以往的教训,我只是远远地用手机拍摄。毕竟我们不可能二十四小时与松鼠搏斗,索性成全了它们,就让它们吃个够吧!万万没料到第三天起床后,这二十多个塑料袋全部被撕破了,里面的葵花籽不翼而飞。原来是它们变本加厉,找来同伙,共享丰盛的大餐。【乙】这帮松鼠,真是一年比一年聪明,那一个个小塑料袋成为它们觅食的“指路明灯”,它们可以轻而

易举地大饱口福。两个回合的攻防博弈,我们完败。

⑨今年等到炽热的七月底,我家前院的向日葵又盛开了。八月中旬,我又见一只松鼠蹲在书房的窗台上,它虎视眈眈地看着葵花。可

惜,当下还没有籽儿供它享用。

⑩透着玻璃窗,我指着它说:“小子,别急!到了秋天,跟你还有一场共舞呢!”

16.与松鼠相处的三十年是“我”与松鼠相处状态变化的三十年,按时间顺序梳理文章脉络,补全下面表格的内容。(3分)

时间 事件 相处状态

1996年盛夏傍晚 “我”给松鼠拍照,引发了一场 战斗 ①

2016年 ② . 相安无事

好几只松鼠来到前院吃“我”

家剩余的葵花籽

矛盾对立

2017年 “我们”给松鼠留出了葵花籽,但它们找来同伙,撕掉“我们”保护葵花籽的塑料袋,共享大餐 矛盾升级/ “我们”完败

今年深秋 ③ . . 在矛盾对立中和谐共处

松鼠纠集一大帮同伙大肆吞噬“我”

十分成熟的葵花头来取籽留种

家的葵花籽,“我们”只好提前剪下并不

17.文章语言表达很有特色,或大词小用,或褒词贬用,或妙用修辞,把作者与松鼠相处的情景写得妙趣横生。阅读第⑧段中【甲】【乙】两处画线句,任选一处,从以上给出的三个角度中任选两个,分析其表达效果。(3分)

答案:(示例一)【甲】句把松鼠偷吃葵花籽说成是“好事”,这是褒词贬用,写出了作者对松鼠的行为有些责怪又感到有趣的心理;把一家人阻止松鼠来吃葵花籽的行动以“大战”一词来界定,则是大词小用,生动地表现出作者一家人面对松鼠偷吃葵花籽时如临大敌、慌乱不安的情状。

(示例二)【乙】句把“一个个小塑料袋”比喻为“指路明灯”,既写出了塑料袋给松鼠偷食提供的帮助,又传达出作者内心的无奈无助;“攻防博弈”“完败”则大词小用,写出了作者一家人为争夺葵花籽与松鼠之间较量的紧张、失败的沮丧,但又充满戏谑之感,颇有情趣。

18.如果给这篇文章选一个题目,你会选择下面的哪一个 请结合文章内容谈谈你的理解。(4分)

题目一:与松鼠共舞三十载 题目二:与松鼠战斗三十载

答案:(示例)选择题目一。“共舞”能够表现出“我”与松鼠三十年中相处关系的波折变化。从首次与松鼠邂逅感到其可爱并有了简单的了解,到后来与它们的亲密接触、追跑玩闹,因拍照打扰松鼠分享美食而被抓伤,抑或是再后来“我们”与之展开的“葵花籽争夺战”,尽管有矛盾冲突,但更多的是“我们”对松鼠不断了解、相互之间各取所需到最终在矛盾中和谐共处的情形。而且,“共舞”在文中多次出现,这一题目也与之形成呼应,表达了爱护动物,与动物和谐共生的主旨。

五、根据你对名著的阅读,回答问题。(7分)

班级进行《西游记》与《朝花夕拾》联读。

孙悟空的三次离开

他见三藏只管绪绪叨叨,按不住心头火发,道:“你既是这等,说我做不得和尚,上不得西天,不必恁般绪咶恶我,我回去便了!”那三藏却不曾答应,他就使一个性子,将身一纵,说一声“老孙去也!”(第十四回《心猿归正 六贼无踪》) 行者连忙接了贬书道:“师父,不消发誓,老孙去罢。”他将书摺了,留在袖中,却又软款唐僧道:“师父,我也是跟你一场,又蒙菩萨指教,今日半途而废,不曾成得功果,你请坐,受我一拜,我也去得放心。” (第二十七回《尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王》) 大圣疼痛难忍,见师父更不回心,没奈何,只得又驾筋斗云,起在空中。忽然省悟道:“这和尚负了我心,我且向普陀崖告诉观音菩萨去来。”(第五十七回《真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文》)

鲁迅的三次离开

好。那么,走罢! (《琐记》) 所余的还只有一条路:到外国去。 (《琐记》) 到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这

仙台。

(《藤野先生》)

19.通过梳理孙悟空的三次离开,你发现孙悟空有哪些变化 (3分)

答案:第一次杀六贼后,愤然离开。第二次三打白骨精后,跪下叩头,不忍拜别。第三次诛草寇后,回头求情,求情失败再到观音处诉苦。三次离开是孙悟空的成长变化,从主动离开到被逼离开,从暴躁狂妄到懂礼重情,从任意妄为到担心不忍,再到委屈诉苦,寻求帮助。

20.有人说“离开是为了更好地归来”。结合上述材料以及名著内容,谈谈你对这句话的看法。(4分)

答案:《西游记》中孙悟空的三次离开,无论是主动还是被动,都以成长归来为变化。尤其是材料中第三次离开,不同于前两次的愤而离开、无奈离开,他尽管委屈不忍,却懂得了寻求帮助,意识到了外界力量的重要性,这是他处世意识的进步。《朝花夕拾》中衍太太等市侩的流言,致使鲁迅离开绍兴,想要寻求别的一类人们去。到了南京,雷电学堂的乌烟瘴气与矿路学堂的一无所能,让鲁迅产生了去国外看看的念头。他先到东京,再到仙台跟随藤野先生学医。受看电影事件影响,最终决定弃医从文,走上文艺运动之路。鲁迅的每一次离开,都是为了寻求更好的出路。由此,我赞同“离开是为了更好地归来”的说法。

第三部分

(21题 50分)

21.阅读下面材料,根据要求写一篇文章。(50分)

郭沫若先生的诗歌《天上的街市》给我们展现了一个神奇的想象世界。在这首诗歌中,作者想到了街市上陈列的物品,想到了牛郎织女……请你想象自己来到诗中描绘的天上街市,结合读过的神话故事,以《天街奇遇》为题写一篇作文。

要求:①500字左右;②不要出现所在学校的校名或师生姓名。

答案:略。

谢谢观赏!

同课章节目录