人民版必修2专题七第二节斯大林模式的社会主义建设道路(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修2专题七第二节斯大林模式的社会主义建设道路(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-19 10:15:15 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。专题七 苏联社会主义建设的

经验与教训 第2课、斯大林模式的社会主义建设道路

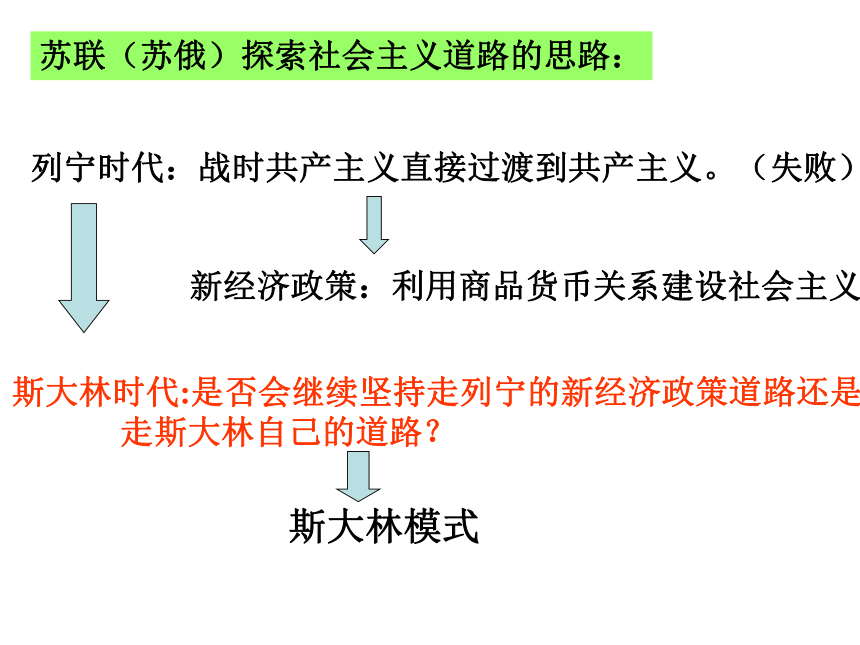

(斯大林时期1925-1953)斯大林 意为“钢铁般的人”,他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设.。苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义斯大林时代:是否会继续坚持走列宁的新经济政策道路还是

走斯大林自己的道路?斯大林模式 我们所以采取新经济政策,就是因为它为社会主义事业服务。当它不再为社会主义事业服务的时候,我们就把它抛开(让它见鬼去)。列宁说过,新经济政策的施行是认真而长期的。但他从来没有说过,新经济政策的施行是永久的。

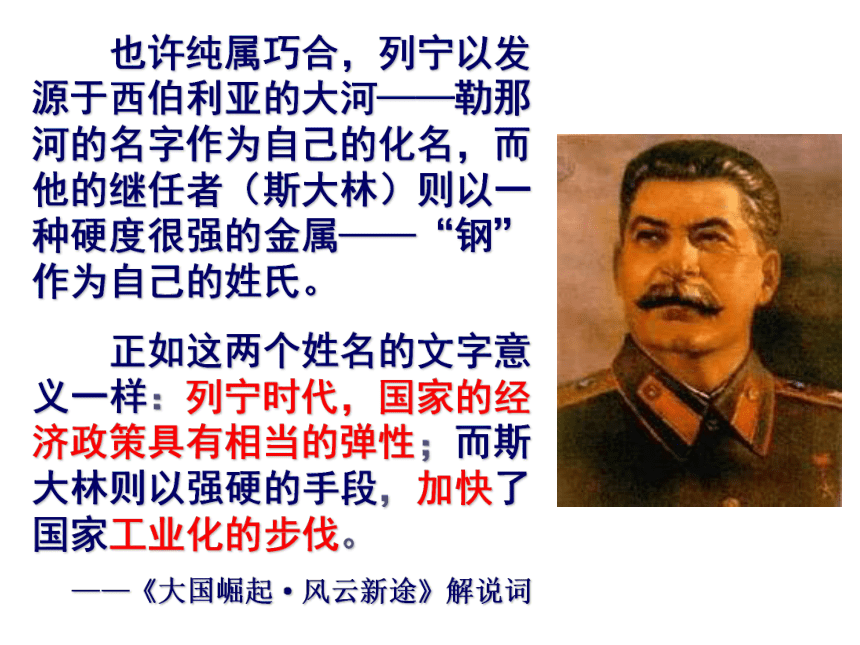

——斯大林:《论苏联土地政策的几个问题 》 也许纯属巧合,列宁以发源于西伯利亚的大河——勒那河的名字作为自己的化名,而他的继任者(斯大林)则以一种硬度很强的金属——“钢”作为自己的姓氏。

正如这两个姓名的文字意义一样:列宁时代,国家的经济政策具有相当的弹性;而斯大林则以强硬的手段,加快了国家工业化的步伐。

——《大国崛起·风云新途》解说词 国家工业化之路

农业全盘集体化斯大林模式的形成(一)、斯大林的工业化之路(1)国内——1922年苏联建立;

1924年列宁逝世,进入斯大林时代;

经济水平落后(落后的农业国)

(2)国际——资本主义包围形势紧张。1、背景:(1)优先发展重工业。

(2)追求高速度。

(3)依靠本国力量积累资金(政府主导)

4、特点2、目的: 维护民族独立加强社会主义建设3、开始标志:1925年12月 联共(布)十四大正式提出

1926年起,进入社会主义工业化建设时期 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

请思考:资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?先轻工业,后重工业材料一 20世纪20年代,西方各国从第一次世界大战中恢复过来,各个主要工业国家的工业生产总值都达到或超过一战前水平的1.5倍。一些欧美经济学家称资本主义已消灭了贫困,空前的繁荣让他们充满信心,并继续封锁苏联经济。

材料二 虽然新经济政策取得一定的成效,但直到1928年,苏联的工业产值还不到德国的一半,美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。

材料三 为了保证国家继续发展,必须采取新的、强有力的措施,因此,为了使国家不再成为一个农业国家,为了使国家不再从国外进口小到铅笔、大到飞机等商品,必须建立自己的工业。

材料四 斯大林说:“没有重工业,那我们就不会有一切现代化国防武器,那时我们的地位就会和目前中国所处的地位多少相似:中国没有自己的重工业,没有自己的军事工业,现在只要谁高兴,谁就可以蹂躏它。”

——《大国崛起》探究:优先发展重工业有什么必要性?

提示:(国情+国际形势)斯大林:

现在不发展重工业,就等于慢性自杀。 苏联成立后,国内外环境严峻,外有帝国主义国家的敌视,内部则经济依旧落后,优先发展重工业特别是军事工业,有助于苏联迅速建立强大的国防,巩固政权。5、苏联的五年计划1928年1932年1933年1937年1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断 材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷

请思考:苏联的工业化是如何进行的?牺牲农业,轻视轻工业,片面发展重工业6、存在的弊端重工业过重,轻工业过轻,农业落后

(农、轻、重工业比例失调)的不合理经济结构。《片面发展的经济》这幅图反映了30年代苏

联经济建设中的什么问

题?为什么会出现这样

的问题?

学习思考 经济发展不协调。

苏联为实现工业化,着重发展重工业忽视轻工业和农业的发展。

提示(二)、农业全盘集体化1、背景:2、目的:为了适应工业化发展的需要

3、过程:(1)1927年农业逐步集体化;(2)1929年开始农业全盘集体化;(3)1930年整顿并获得发展;(4)1932年消灭富农;(5)1937年完成4、评价:(积极和消极)

4、特点:

(1)全盘集体化

(2)强制性 ,消灭富农阶级(1932年)

(3)追求高速度高积累。学习探究小农经济落后;粮食供应的困难;工业发展的需要。〓学习延伸材料一:实现农业集体化以后,苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,要农民为工业化提供资金……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3

材料二:苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。 ──毛泽东《论十大关系》上述材料说明了什么样的问题?会产生什么样的严重后果?为了实现国家工业化,牺牲了广大农民的利益,挫伤了他们的生产积极性,使农业长期停滞不前。⒈强制加入,违背自愿原则;

⒉牺牲农业发展工业;

⒊挫伤农民积极性,影响农业长久发展;

……集体农庄幸福快乐的少女笑容的背后会是什么呢?对农业集体化的评价积极:消极:①与当时农村生产力水平不相适应,挫伤农民的积极性,使农业生产长期停滞落后;① 是实行社会主义改造的第一次尝试,促进了苏联社会主义制度的建立;②也为社会主义工业化创造了条件,为苏联农业机械化、现代化开辟了道路。②从长远看严重阻碍了苏联经济的发展。三、斯大林模式2、标志:1936年,《苏维埃社会主义共和国宪法》 1、形成:

3、含义:20世纪20—50年代斯大林执政时期按照斯大林的计划所确立起来的国家政治经济体制。它是一个高度集中的国家指令性计划模式。(又叫高度集中的政治经济体制)苏联社会主义工业化和农业集体化过程中形成。4、表现:经济上: 指令性计划模式;排斥市场调节;行政手段管理经济政治上: 高度集权

思想上文化:行政干预手段管理学术文化;个人崇拜

大清洗是从斯大林一件小小的礼仪失崇开始的。1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。选举总书记时基洛夫得的票数超过了斯大林,由于基洛夫不愿意担任此职,斯大林才得以连任。大祸随之临头,基洛夫在散步时莫名其妙被人枪杀了,此后,参与该案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。由此开始,和斯大林意见不一致的季诺维也夫、加米涅夫、布哈林也被指控为犯有谋杀罪和叛国罪而被害。接着,内务部的部长们和主要局长被杀,参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗,全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗。同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。5、评价: (1)积极方面:

一度推动了苏联社会生产力的发展;(国家工业化迅速实现,成为工业强国;为反法西斯战争胜利奠定物质基础;为一些资本主义国家提供了借鉴。)

保证党的领导,发挥党在社会主义建设中的作用,维系了政治的稳定;

国民素质得到提高;有利于统一全国人民的意志。 经济上:政治上: 思想文化上:(2)消极方面:

从长远看,优先发展重工业,导致国民经济比例失 调;牺牲农民利益,使农业长期停滞不前;

指令性计划,排斥市场、商品货币和价值规律,造成企业经济效益低下,压抑了地方和企业的积极性;

权力的高度集中,导致个人专断作风严重,

破坏了社会主义民主和法制;

过于单一的文化模式不利于思想文化的繁荣。斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。结

论经济上:政治上:思想文化上:

经验与教训 第2课、斯大林模式的社会主义建设道路

(斯大林时期1925-1953)斯大林 意为“钢铁般的人”,他出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。20岁时候,就成为了一位职业革命家。1905年,他第一次见到列宁,从此成为了列宁的支持者。列宁逝世后,斯大林开始领导苏联的社会主义建设.。苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义斯大林时代:是否会继续坚持走列宁的新经济政策道路还是

走斯大林自己的道路?斯大林模式 我们所以采取新经济政策,就是因为它为社会主义事业服务。当它不再为社会主义事业服务的时候,我们就把它抛开(让它见鬼去)。列宁说过,新经济政策的施行是认真而长期的。但他从来没有说过,新经济政策的施行是永久的。

——斯大林:《论苏联土地政策的几个问题 》 也许纯属巧合,列宁以发源于西伯利亚的大河——勒那河的名字作为自己的化名,而他的继任者(斯大林)则以一种硬度很强的金属——“钢”作为自己的姓氏。

正如这两个姓名的文字意义一样:列宁时代,国家的经济政策具有相当的弹性;而斯大林则以强硬的手段,加快了国家工业化的步伐。

——《大国崛起·风云新途》解说词 国家工业化之路

农业全盘集体化斯大林模式的形成(一)、斯大林的工业化之路(1)国内——1922年苏联建立;

1924年列宁逝世,进入斯大林时代;

经济水平落后(落后的农业国)

(2)国际——资本主义包围形势紧张。1、背景:(1)优先发展重工业。

(2)追求高速度。

(3)依靠本国力量积累资金(政府主导)

4、特点2、目的: 维护民族独立加强社会主义建设3、开始标志:1925年12月 联共(布)十四大正式提出

1926年起,进入社会主义工业化建设时期 材料一 斯大林在论述苏联的工业化时说:“在资本主义国家,工业化通常是从轻工业开始的,由于轻工业同重工业比较起来,需要的投资少,资本周转快,获得利润也较容易,所以在那里,轻工业成为工业化的头一个对象。只有经过一个长时间,轻工业积累了利润并把这些利润集中于银行,这才轮到重工业,积累才开始逐渐转到重工业中去,造成重工业发展的条件,但这是一个需要数十年之久的长期过程——共产党当然不能走这条路。党知道战争日益迫近,没有重工业就无法保卫国家,所以必须赶快发展重工业,如果这事做迟了,就要失败。”

——《斯大林选集》下卷

请思考:资本主义国家的工业化通常都是走怎样的道路?这样做的优点是什么?先轻工业,后重工业材料一 20世纪20年代,西方各国从第一次世界大战中恢复过来,各个主要工业国家的工业生产总值都达到或超过一战前水平的1.5倍。一些欧美经济学家称资本主义已消灭了贫困,空前的繁荣让他们充满信心,并继续封锁苏联经济。

材料二 虽然新经济政策取得一定的成效,但直到1928年,苏联的工业产值还不到德国的一半,美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。

材料三 为了保证国家继续发展,必须采取新的、强有力的措施,因此,为了使国家不再成为一个农业国家,为了使国家不再从国外进口小到铅笔、大到飞机等商品,必须建立自己的工业。

材料四 斯大林说:“没有重工业,那我们就不会有一切现代化国防武器,那时我们的地位就会和目前中国所处的地位多少相似:中国没有自己的重工业,没有自己的军事工业,现在只要谁高兴,谁就可以蹂躏它。”

——《大国崛起》探究:优先发展重工业有什么必要性?

提示:(国情+国际形势)斯大林:

现在不发展重工业,就等于慢性自杀。 苏联成立后,国内外环境严峻,外有帝国主义国家的敌视,内部则经济依旧落后,优先发展重工业特别是军事工业,有助于苏联迅速建立强大的国防,巩固政权。5、苏联的五年计划1928年1932年1933年1937年1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断 材料二 历史学家评论苏联的工业化时说:“斯大林在苏联工业化时……实际上是把农业作为‘殖民地’了。苏联工业化开始时,农民不但要缴纳直接税和间接税,还要低价出售农产品和高价买进工业品,价格剪刀差使资金从农业流向工业……结果,农业生产遭到了严重破坏。在苏联工业化短短的十几年内,曾发生两次较大的危机。”

——《斯大林时期苏联工业化的理论和实践》

材料三 毛泽东在评论苏联工业化时说,苏联“片面地注重重工业,忽视农业和轻工业,因而造成市场上的货物不够、货币不稳定。”

——《毛泽东选集》第五卷

请思考:苏联的工业化是如何进行的?牺牲农业,轻视轻工业,片面发展重工业6、存在的弊端重工业过重,轻工业过轻,农业落后

(农、轻、重工业比例失调)的不合理经济结构。《片面发展的经济》这幅图反映了30年代苏

联经济建设中的什么问

题?为什么会出现这样

的问题?

学习思考 经济发展不协调。

苏联为实现工业化,着重发展重工业忽视轻工业和农业的发展。

提示(二)、农业全盘集体化1、背景:2、目的:为了适应工业化发展的需要

3、过程:(1)1927年农业逐步集体化;(2)1929年开始农业全盘集体化;(3)1930年整顿并获得发展;(4)1932年消灭富农;(5)1937年完成4、评价:(积极和消极)

4、特点:

(1)全盘集体化

(2)强制性 ,消灭富农阶级(1932年)

(3)追求高速度高积累。学习探究小农经济落后;粮食供应的困难;工业发展的需要。〓学习延伸材料一:实现农业集体化以后,苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,要农民为工业化提供资金……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3

材料二:苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。 ──毛泽东《论十大关系》上述材料说明了什么样的问题?会产生什么样的严重后果?为了实现国家工业化,牺牲了广大农民的利益,挫伤了他们的生产积极性,使农业长期停滞不前。⒈强制加入,违背自愿原则;

⒉牺牲农业发展工业;

⒊挫伤农民积极性,影响农业长久发展;

……集体农庄幸福快乐的少女笑容的背后会是什么呢?对农业集体化的评价积极:消极:①与当时农村生产力水平不相适应,挫伤农民的积极性,使农业生产长期停滞落后;① 是实行社会主义改造的第一次尝试,促进了苏联社会主义制度的建立;②也为社会主义工业化创造了条件,为苏联农业机械化、现代化开辟了道路。②从长远看严重阻碍了苏联经济的发展。三、斯大林模式2、标志:1936年,《苏维埃社会主义共和国宪法》 1、形成:

3、含义:20世纪20—50年代斯大林执政时期按照斯大林的计划所确立起来的国家政治经济体制。它是一个高度集中的国家指令性计划模式。(又叫高度集中的政治经济体制)苏联社会主义工业化和农业集体化过程中形成。4、表现:经济上: 指令性计划模式;排斥市场调节;行政手段管理经济政治上: 高度集权

思想上文化:行政干预手段管理学术文化;个人崇拜

大清洗是从斯大林一件小小的礼仪失崇开始的。1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。选举总书记时基洛夫得的票数超过了斯大林,由于基洛夫不愿意担任此职,斯大林才得以连任。大祸随之临头,基洛夫在散步时莫名其妙被人枪杀了,此后,参与该案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。由此开始,和斯大林意见不一致的季诺维也夫、加米涅夫、布哈林也被指控为犯有谋杀罪和叛国罪而被害。接着,内务部的部长们和主要局长被杀,参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗,全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗。同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。5、评价: (1)积极方面:

一度推动了苏联社会生产力的发展;(国家工业化迅速实现,成为工业强国;为反法西斯战争胜利奠定物质基础;为一些资本主义国家提供了借鉴。)

保证党的领导,发挥党在社会主义建设中的作用,维系了政治的稳定;

国民素质得到提高;有利于统一全国人民的意志。 经济上:政治上: 思想文化上:(2)消极方面:

从长远看,优先发展重工业,导致国民经济比例失 调;牺牲农民利益,使农业长期停滞不前;

指令性计划,排斥市场、商品货币和价值规律,造成企业经济效益低下,压抑了地方和企业的积极性;

权力的高度集中,导致个人专断作风严重,

破坏了社会主义民主和法制;

过于单一的文化模式不利于思想文化的繁荣。斯大林模式是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。结

论经济上:政治上:思想文化上:

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航