8中国建筑的特征教案(表格式)统编版必修下册

文档属性

| 名称 | 8中国建筑的特征教案(表格式)统编版必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 00:20:19 | ||

图片预览

文档简介

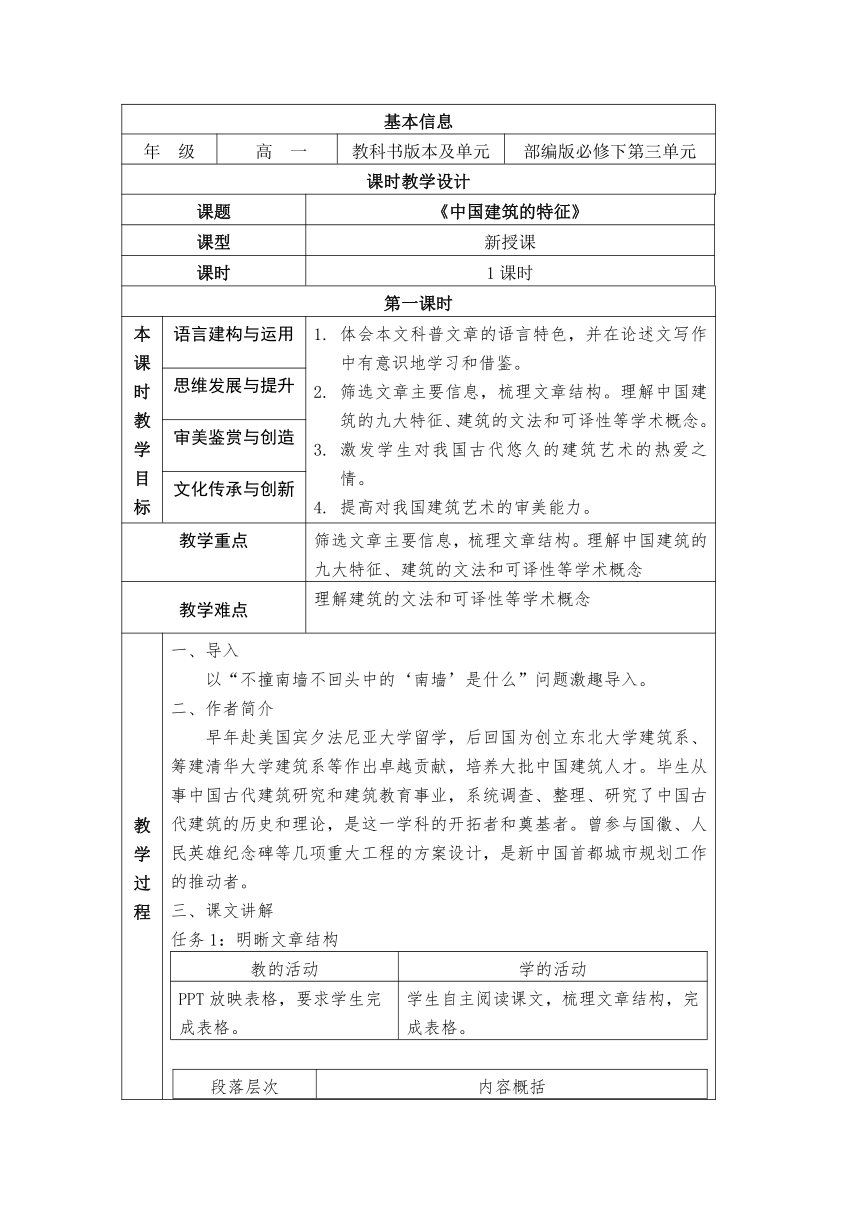

基本信息

年级 高一 教科书版本及单元 部编版必修下第三单元

课时教学设计

课题 《中国建筑的特征》

课型 新授课

课时 1课时

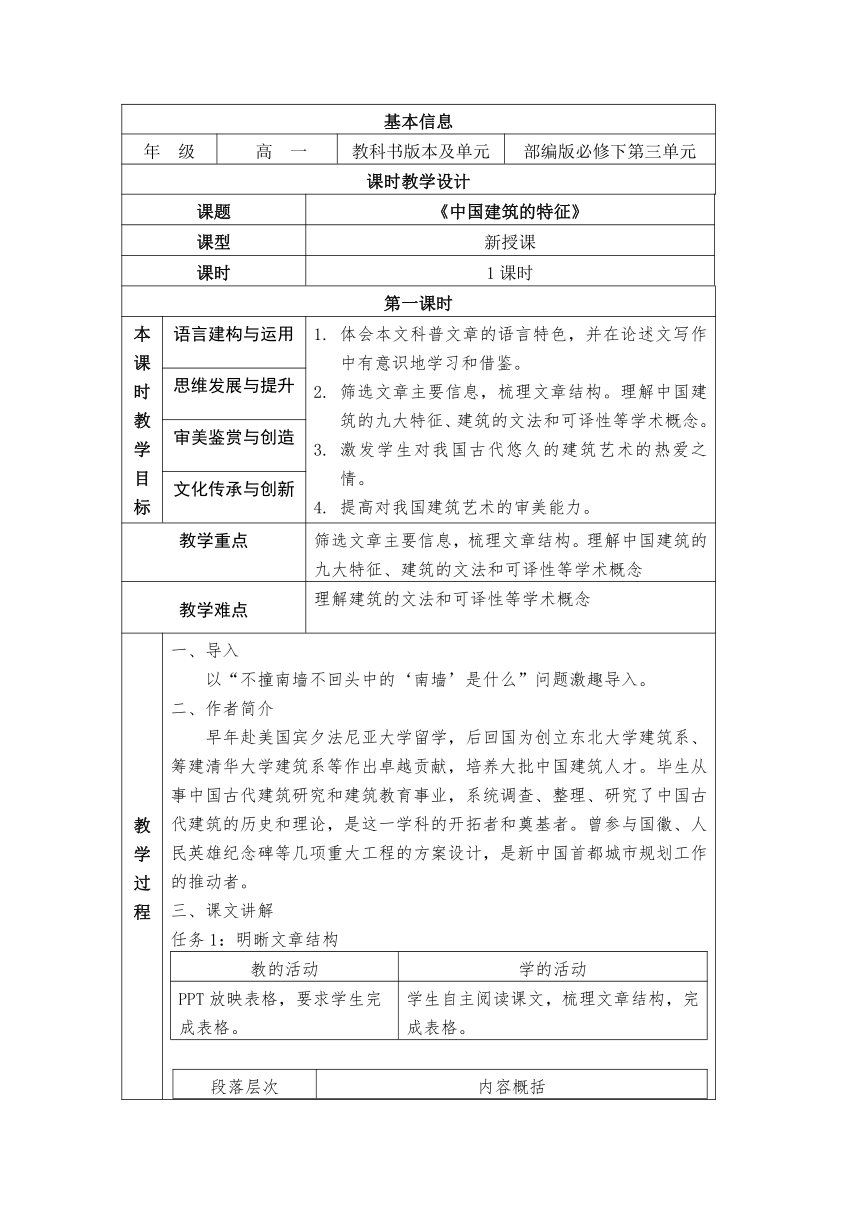

第一课时

本课时教学目标 语言建构与运用 体会本文科普文章的语言特色,并在论述文写作中有意识地学习和借鉴。 筛选文章主要信息,梳理文章结构。理解中国建筑的九大特征、建筑的文法和可译性等学术概念。 激发学生对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情。 提高对我国建筑艺术的审美能力。

思维发展与提升

审美鉴赏与创造

文化传承与创新

教学重点 筛选文章主要信息,梳理文章结构。理解中国建筑的九大特征、建筑的文法和可译性等学术概念

教学难点 理解建筑的文法和可译性等学术概念

教学过程 导入 以“不撞南墙不回头中的‘南墙’是什么”问题激趣导入。 作者简介 早年赴美国宾夕法尼亚大学留学,后回国为创立东北大学建筑系、筹建清华大学建筑系等作出卓越贡献,培养大批中国建筑人才。毕生从事中国古代建筑研究和建筑教育事业,系统调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。曾参与国徽、人民英雄纪念碑等几项重大工程的方案设计,是新中国首都城市规划工作的推动者。 课文讲解 任务1:明晰文章结构 教的活动学的活动PPT放映表格,要求学生完成表格。学生自主阅读课文,梳理文章结构,完成表格。

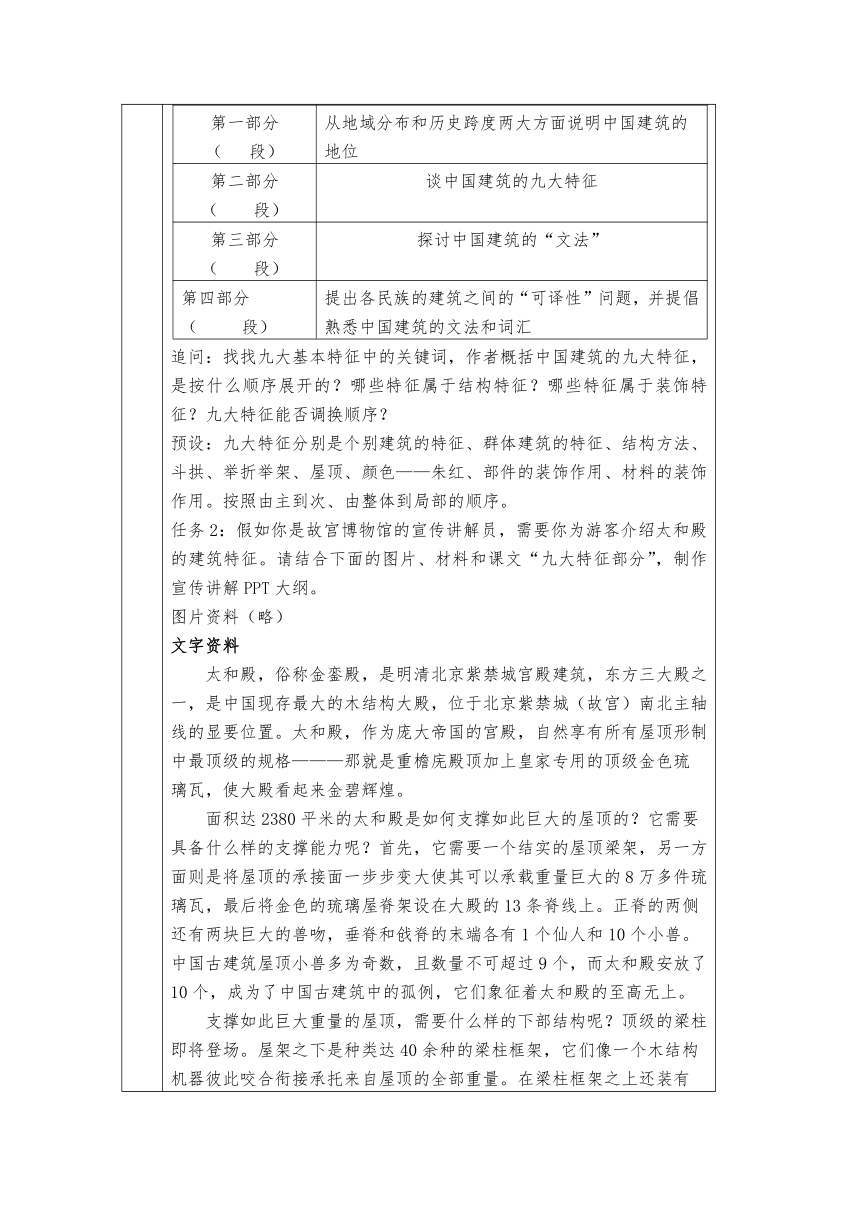

段落层次内容概括第一部分 ( 段)从地域分布和历史跨度两大方面说明中国建筑的地位第二部分 ( 段)谈中国建筑的九大特征第三部分 ( 段)探讨中国建筑的“文法”第四部分 ( 段)提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,并提倡熟悉中国建筑的文法和词汇

追问:找找九大基本特征中的关键词,作者概括中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的?哪些特征属于结构特征?哪些特征属于装饰特征?九大特征能否调换顺序? 预设:九大特征分别是个别建筑的特征、群体建筑的特征、结构方法、斗拱、举折举架、屋顶、颜色——朱红、部件的装饰作用、材料的装饰作用。按照由主到次、由整体到局部的顺序。 任务2:假如你是故宫博物馆的宣传讲解员,需要你为游客介绍太和殿的建筑特征。请结合下面的图片、材料和课文“九大特征部分”,制作宣传讲解PPT大纲。 图片资料(略) 文字资料 太和殿,俗称金銮殿,是明清北京紫禁城宫殿建筑,东方三大殿之一,是中国现存最大的木结构大殿,位于北京紫禁城(故宫)南北主轴线的显要位置。太和殿,作为庞大帝国的宫殿,自然享有所有屋顶形制中最顶级的规格———那就是重檐庑殿顶加上皇家专用的顶级金色琉璃瓦,使大殿看起来金碧辉煌。 面积达2380平米的太和殿是如何支撑如此巨大的屋顶的?它需要具备什么样的支撑能力呢?首先,它需要一个结实的屋顶梁架,另一方面则是将屋顶的承接面一步步变大使其可以承载重量巨大的8万多件琉璃瓦,最后将金色的琉璃屋脊架设在大殿的13条脊线上。正脊的两侧还有两块巨大的兽吻,垂脊和戗脊的末端各有1个仙人和10个小兽。中国古建筑屋顶小兽多为奇数,且数量不可超过9个,而太和殿安放了10个,成为了中国古建筑中的孤例,它们象征着太和殿的至高无上。 支撑如此巨大重量的屋顶,需要什么样的下部结构呢?顶级的梁柱即将登场。屋架之下是种类达40余种的梁柱框架,它们像一个木结构机器彼此咬合衔接承托来自屋顶的全部重量。在梁柱框架之上还装有650攒斗拱,太和殿的斗拱数量庞大、种类丰富、构造复杂,且保存几乎完好无损,成为研究明清宫殿建筑斗拱特征极为珍贵的实例。除此之外,太和殿的梁、枋、垫板等木结构上都绘有以龙为主题的彩绘纹饰。 如今,在车水马龙的中华大地上,能够体现封建极权的完整建筑仅有太和殿一例。作为600年来中国重要历史事件的发生地,太和殿不仅是一个顶级的木构建筑,还是一个顶级的见证者。 任务3:怎么理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”和各民族建筑之间的“可译性” 追问:这种具有特色的“文法”和“词汇”是如何形成的? “研究中国建筑可以说是逆时代的工作。近年来中国生活在剧烈的变化中趋向西化,社会对于中国固有的建筑及其附艺多加以普遍的摧残。一切时代趋势是历史因果,似乎含着不可免的因素。中国建筑既是延续了两千余年的工程技术,本身已造成一个艺术系统……。除非我们不知尊重这古国灿烂文化,如果有复兴国家民族的决心,对我国历代文物加以认真整理及保护时,我们便不能忽略中国建筑的研究。……” ——梁思成《为什么研究中国建筑》 任务4:思考:联系课文第20段和材料,探讨作者的写作意图。 从1950年开始,随着旧城改造和地铁修建,北京古城的城墙和城门面临被拆除的命运。一直以来,梁思成为北京古城墙的保护奔走呼号,但于事无补。1952年,长安左门、长安右门拆除。1954年,地安门拆除。1957年,永定门城楼箭楼拆除。20世纪50年代,面对他钟爱的城门和城墙被拆毁时,梁思成曾经说过一段著名的话:拆掉一座城楼像挖去我的一块肉,剥去一块城砖像剥去我的一层皮。 “在较保守的城镇里,新潮激发了少数人的奇思异想,努力对某个‘老式的’建筑进行所谓的‘现代化’,原先的杰作随之毁于愚妄。最先蒙受如此无情蹂躏的,总是精致的窗牖,雕工俊极的门屏等物件。我们罕有机会心满意足地找到一件真正的珍品,宁静美丽,未经自然和人类的损伤。一炷香上飞溅的火星,也会把整座寺宇化为灰烬。” ——梁思成《华北古建调查报告》1940年 任务5:思考《中国建筑的特征》的当代意义。 近日,国家发展改革委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,要求落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针,严禁建设“丑陋建筑”。 建筑是凝固的艺术,也是城市的名片,更是留给未来的印记。公共建筑既是城市品位的体现,也是城市文脉的凝结,更是城市审美的表达。从古至今,我们从不缺乏恢弘大气的建筑,从不缺乏高雅精致的审美,中国建筑史上有很多经典,也不乏兼收并蓄的成功案例,成为一份给地球的礼物。 这些丑陋建筑,野蛮践踏城市的历史文脉,丢失掉了中国建筑的特征和美感。梁思成先生的文章,在今天,也值得不断地重温和学习。 作业:运用《中国建筑的特征》一文中学到的建筑相关知识,学习其语言准确、逻辑严密的特征。以《<红楼梦>中的建筑特征》为题,完成一篇字数不少于400字的小论文。

年级 高一 教科书版本及单元 部编版必修下第三单元

课时教学设计

课题 《中国建筑的特征》

课型 新授课

课时 1课时

第一课时

本课时教学目标 语言建构与运用 体会本文科普文章的语言特色,并在论述文写作中有意识地学习和借鉴。 筛选文章主要信息,梳理文章结构。理解中国建筑的九大特征、建筑的文法和可译性等学术概念。 激发学生对我国古代悠久的建筑艺术的热爱之情。 提高对我国建筑艺术的审美能力。

思维发展与提升

审美鉴赏与创造

文化传承与创新

教学重点 筛选文章主要信息,梳理文章结构。理解中国建筑的九大特征、建筑的文法和可译性等学术概念

教学难点 理解建筑的文法和可译性等学术概念

教学过程 导入 以“不撞南墙不回头中的‘南墙’是什么”问题激趣导入。 作者简介 早年赴美国宾夕法尼亚大学留学,后回国为创立东北大学建筑系、筹建清华大学建筑系等作出卓越贡献,培养大批中国建筑人才。毕生从事中国古代建筑研究和建筑教育事业,系统调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。曾参与国徽、人民英雄纪念碑等几项重大工程的方案设计,是新中国首都城市规划工作的推动者。 课文讲解 任务1:明晰文章结构 教的活动学的活动PPT放映表格,要求学生完成表格。学生自主阅读课文,梳理文章结构,完成表格。

段落层次内容概括第一部分 ( 段)从地域分布和历史跨度两大方面说明中国建筑的地位第二部分 ( 段)谈中国建筑的九大特征第三部分 ( 段)探讨中国建筑的“文法”第四部分 ( 段)提出各民族的建筑之间的“可译性”问题,并提倡熟悉中国建筑的文法和词汇

追问:找找九大基本特征中的关键词,作者概括中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的?哪些特征属于结构特征?哪些特征属于装饰特征?九大特征能否调换顺序? 预设:九大特征分别是个别建筑的特征、群体建筑的特征、结构方法、斗拱、举折举架、屋顶、颜色——朱红、部件的装饰作用、材料的装饰作用。按照由主到次、由整体到局部的顺序。 任务2:假如你是故宫博物馆的宣传讲解员,需要你为游客介绍太和殿的建筑特征。请结合下面的图片、材料和课文“九大特征部分”,制作宣传讲解PPT大纲。 图片资料(略) 文字资料 太和殿,俗称金銮殿,是明清北京紫禁城宫殿建筑,东方三大殿之一,是中国现存最大的木结构大殿,位于北京紫禁城(故宫)南北主轴线的显要位置。太和殿,作为庞大帝国的宫殿,自然享有所有屋顶形制中最顶级的规格———那就是重檐庑殿顶加上皇家专用的顶级金色琉璃瓦,使大殿看起来金碧辉煌。 面积达2380平米的太和殿是如何支撑如此巨大的屋顶的?它需要具备什么样的支撑能力呢?首先,它需要一个结实的屋顶梁架,另一方面则是将屋顶的承接面一步步变大使其可以承载重量巨大的8万多件琉璃瓦,最后将金色的琉璃屋脊架设在大殿的13条脊线上。正脊的两侧还有两块巨大的兽吻,垂脊和戗脊的末端各有1个仙人和10个小兽。中国古建筑屋顶小兽多为奇数,且数量不可超过9个,而太和殿安放了10个,成为了中国古建筑中的孤例,它们象征着太和殿的至高无上。 支撑如此巨大重量的屋顶,需要什么样的下部结构呢?顶级的梁柱即将登场。屋架之下是种类达40余种的梁柱框架,它们像一个木结构机器彼此咬合衔接承托来自屋顶的全部重量。在梁柱框架之上还装有650攒斗拱,太和殿的斗拱数量庞大、种类丰富、构造复杂,且保存几乎完好无损,成为研究明清宫殿建筑斗拱特征极为珍贵的实例。除此之外,太和殿的梁、枋、垫板等木结构上都绘有以龙为主题的彩绘纹饰。 如今,在车水马龙的中华大地上,能够体现封建极权的完整建筑仅有太和殿一例。作为600年来中国重要历史事件的发生地,太和殿不仅是一个顶级的木构建筑,还是一个顶级的见证者。 任务3:怎么理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”和各民族建筑之间的“可译性” 追问:这种具有特色的“文法”和“词汇”是如何形成的? “研究中国建筑可以说是逆时代的工作。近年来中国生活在剧烈的变化中趋向西化,社会对于中国固有的建筑及其附艺多加以普遍的摧残。一切时代趋势是历史因果,似乎含着不可免的因素。中国建筑既是延续了两千余年的工程技术,本身已造成一个艺术系统……。除非我们不知尊重这古国灿烂文化,如果有复兴国家民族的决心,对我国历代文物加以认真整理及保护时,我们便不能忽略中国建筑的研究。……” ——梁思成《为什么研究中国建筑》 任务4:思考:联系课文第20段和材料,探讨作者的写作意图。 从1950年开始,随着旧城改造和地铁修建,北京古城的城墙和城门面临被拆除的命运。一直以来,梁思成为北京古城墙的保护奔走呼号,但于事无补。1952年,长安左门、长安右门拆除。1954年,地安门拆除。1957年,永定门城楼箭楼拆除。20世纪50年代,面对他钟爱的城门和城墙被拆毁时,梁思成曾经说过一段著名的话:拆掉一座城楼像挖去我的一块肉,剥去一块城砖像剥去我的一层皮。 “在较保守的城镇里,新潮激发了少数人的奇思异想,努力对某个‘老式的’建筑进行所谓的‘现代化’,原先的杰作随之毁于愚妄。最先蒙受如此无情蹂躏的,总是精致的窗牖,雕工俊极的门屏等物件。我们罕有机会心满意足地找到一件真正的珍品,宁静美丽,未经自然和人类的损伤。一炷香上飞溅的火星,也会把整座寺宇化为灰烬。” ——梁思成《华北古建调查报告》1940年 任务5:思考《中国建筑的特征》的当代意义。 近日,国家发展改革委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,要求落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针,严禁建设“丑陋建筑”。 建筑是凝固的艺术,也是城市的名片,更是留给未来的印记。公共建筑既是城市品位的体现,也是城市文脉的凝结,更是城市审美的表达。从古至今,我们从不缺乏恢弘大气的建筑,从不缺乏高雅精致的审美,中国建筑史上有很多经典,也不乏兼收并蓄的成功案例,成为一份给地球的礼物。 这些丑陋建筑,野蛮践踏城市的历史文脉,丢失掉了中国建筑的特征和美感。梁思成先生的文章,在今天,也值得不断地重温和学习。 作业:运用《中国建筑的特征》一文中学到的建筑相关知识,学习其语言准确、逻辑严密的特征。以《<红楼梦>中的建筑特征》为题,完成一篇字数不少于400字的小论文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])