重庆市巴蜀名校2022-2023学年高一下学期期末考试语文试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 重庆市巴蜀名校2022-2023学年高一下学期期末考试语文试题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 67.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 00:17:26 | ||

图片预览

文档简介

重庆市巴蜀名校2022-2023学年高一下学期期末考试

语文试卷

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3.考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存。满分150分,考试用时150分钟。

一、现代文阅读

(一)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

与传统的《人民日报》严肃、权威、高冷的“阳春白雪”形象迥然相异,“人民日报”微信公众号呈现出轻松、幽默甚至搞怪,喜怒哀乐溢于言表的“下里巴人”形象。这种“下里巴人”范式如何形成又为何被采纳?对“人民日报”等社交媒体新闻进行文本分析后发现,社交媒体新闻通过独有的召唤结构来寻找读者。

召唤结构是德国接受美学的代表人物沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的概念。伊瑟尔认为,文学文本是用表现性语言所写成的虚构性文本,不应该也不可能是客观世界的精确对应物,其形象体系和意义结构中必然存在着“未定点”和“空白点”。这些“未定点”和“空白点”具有召唤功能,可以激发读者去确定、去填补,从而把文本由潜能变为现实。因此,伊瑟尔称这种由“未定点”和“空百点”组成的文本的结构基础为文本的“召唤结构”。总之,召唤结构是连结创作意识和接受意识的桥梁,是召唤读者阅读的结构性机制。

社交媒体的新闻不仅通过“未定点”和“空白点”来召唤读者,还通过“惊奇”、“呼告”、接近性等来吸引受众。下文主要以“人民日报”和“澎湃新闻”的公众号为例进行论述。

(一)设置悬念:激发受众好奇心理

悬念是一种设置空白点的叙事技巧,它利用“抑制”和“拖延”等艺术手法在故事情节安排上不断地留下疑窦,以催生受众强烈的好奇心和急切的心理期待,从而引起他们对故事发展及人物命运的热切关怀和浓厚兴趣。

传统新闻教育和新闻实践都有明确要求,即标题必须标出关键事实,但是社交媒体的新闻标题却常使用延宕手法,故意抑制关键事实的出现。如“人民日报”公众号下列标题:

(1)人抓到了!

(2)不拘你,拘谁!

(3)谢谢你!希腊小伙

(4)死刑!!

上述四个标题中,新闻关键信息均缺失多半。由于诸多要素处于空白状态,自然让受众产生了强烈的好奇心和期待心理,以致迅捷或毫不犹像地点开新闻。

许多新闻只在微信平台等社交媒体呈现时才采取悬念设置的标题模式,而在其他平台呈现则采取传统新闻的标题模式,如“澎湃新闻”在其网页版的标题陈述关键事实:“莎普爱思营销之路:先在医院遇控,转非处方药后做广告大卖。”而公众号版的标题则设置悬念:“莎普爱思成‘洗脑神药’,是从这个字的改变开始的。”

对比传统媒体新闻标题,社交媒体版标题往往通过隐没关键信息来故意造成信息的空白点。因此,传统媒体的新闻依靠新闻价值吸引受众,社交媒体的新闻却依靠悬念吸引受众。

(二)突显惊奇:激起受众震惊心理

如同悬念,惊奇也是一种叙事手法。惊奇是由故事“突转”造成,就是故事的发展突然向别的甚至反方向转化,这种突转使读者在阅读中原先产生的心理预期落空,因而感到惊奇。如:

(5)看着都疼!落石砸断4根肋骨,他强忍剧痛将乘客送至安全区

(6)怪不怪?局长的灯亮着,科长就不敢关灯,科员只能干等着

(7)目瞪口呆!网上在逃人员被抓后“质问”警察:国庆节,你们不放假吗?

新奇性是新闻价值的要素之一,而新闻的“突转”便是因为新闻所报道的事实出乎受众的意料而发生,因此惊奇与新闻具有天然的契合性。传统新闻标题把关键信息揭示出来,在一定程度上便是诉诸新奇性,即惊奇感。但社交媒体新闻不仅直接叙述造成惊奇的“变转”事实,而且用评论,发问等话语把这份“惊奇点”或“惊奇感”直白地表达出来,以强化“惊奇”。如“澎湃新闻”网页版标题:“坐高铁时发现车厢少了8节,回应:临时接通知车厢编组变动”,而其公众号版标题则为:“奇葩!有坐票没车厢,高铁回应让网友炸了”。

(三)真情呼告:构造面对面场景

呼告指行文时对不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来。包括两种类型:一是直呼文中的人或物并与其进行对话;二是把不在场的读者或受众当作面对面的亲朋好友进行直接交流。

社交媒体新闻的呼告,主要以第二种类型为主。由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体“他”,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体“你”,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体“我”。如:

(8)71位有梦想的同学,人民日报社正在找你!

(9)中国农民丰收节,大伙都在,就差你啦!

(10)这些保健食品都是假的,别买!快告诉爸妈!

通过把不在眼前的受众视如在眼前而与之交流,以拉近新闻生产者和新闻消费者之间的距离,使新闻具有强烈的“有的放矢”感,从而引起受众的感情共鸣。

(四)诉诸接近:唤起受众的亲切感

虽然接近性是新闻价值的要素之一,但微信新闻尤其诉诸这一要素,并将之作为一个重要策略。微信新闻诉诸于两种接近性:一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。如“人民日报”公众号除新闻外,固定栏目还有“关注”“健康”“夜读”等等,其内容涵盖范围非常广泛。二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语,如:

(11)吓skr人!这居然不是摆拍

(12)台风又双焱来了!这些地方将受到影响

上述四种召唤结构并非泾渭分明,往往夹杂使用。种种召唤结构使新闻褪却原来好恶不言于表的严肃表情,换上了喜形于色的率真面孔,甚至大呼小叫、拍案而起的形象,从而让人感到《人民日报》从遥不可及的圣洁高坛走入了触手可及的凡尘俗世。

(摘编自曾庆香《社交媒体召唤结构:新闻交往化与亲密性》,有删改)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. “悬念”是指利用“抑制”和“延宕”等手法在情节安排上制造空白,留下疑窦,以催生好奇心和期待。

B. “惊奇”源于“突转”,当读者预先阅读预期落空,则产生“惊奇感”,这与新闻的新奇性天然契合。

C. “呼告”是指对文中不在场的人或物发出呼唤并与之对话,从而拉近新闻叙述者与受众的距离,引发其共鸣。

D. “接近性”主要表现在题材和用语两方面,其对象均指向新闻受众,一贴近民生,二是贴近语言表达。

2. 下列对材料相关内容概括和分析,不正确的一项是( )

A. 传统新闻标题通过报道“突转”事实来展现“惊奇”,而社交媒体新闻标题则在叙述事实的基础上,将其中隐含的“惊奇点”或“惊奇感”表达出来以突显“惊奇”。

B. 把不在现场的读者或受众当作面对面的人群进行呼告,在社交媒体新闻标题中具体有两种表现:一是称呼上直呼“你”;二是发出“提醒”或“警告”。

C. 传统媒体的社交媒体版新闻或通过结果性语句来设置悬念,或通过评价性语句来制造惊奇,或通过呼告性语句来召唤交流,或通过通俗化语体来唤起亲切感。

D. 通过对比社交媒体新闻与传统新闻发现,社交媒体新闻主要通过“悬念”与“惊奇”两种叙事技巧、真情“呼告”、题材与用语接近受众等方法来召唤读者。

3. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 依照伊瑟尔的观点,基于文本中必然存在的“未定点”和“空白点”,文本具有极强的开放性,读者可以根据自身素质自由填补和充实。

B. 社交媒体的跨时空性使新闻受众从想象主体转变为旁观主体,甚至完全平等的参与主体,因此,受众能对原新闻进行更正、延伸或反转。

C. 社交媒体新闻标题的召唤结构,有时只有一个要素,但更多的是多个召唤要素的融合交织,其体现的是以新闻受众为主的互联网思维。

D. 在社交媒体时代,传统媒体的严肃性、权威性被消解、颠覆,社交媒体新闻呈现出轻松、幽默、率真的形象,自此,新闻从神坛走入凡间。

4. 请联系文章内容,给“召唤结构”下定义。

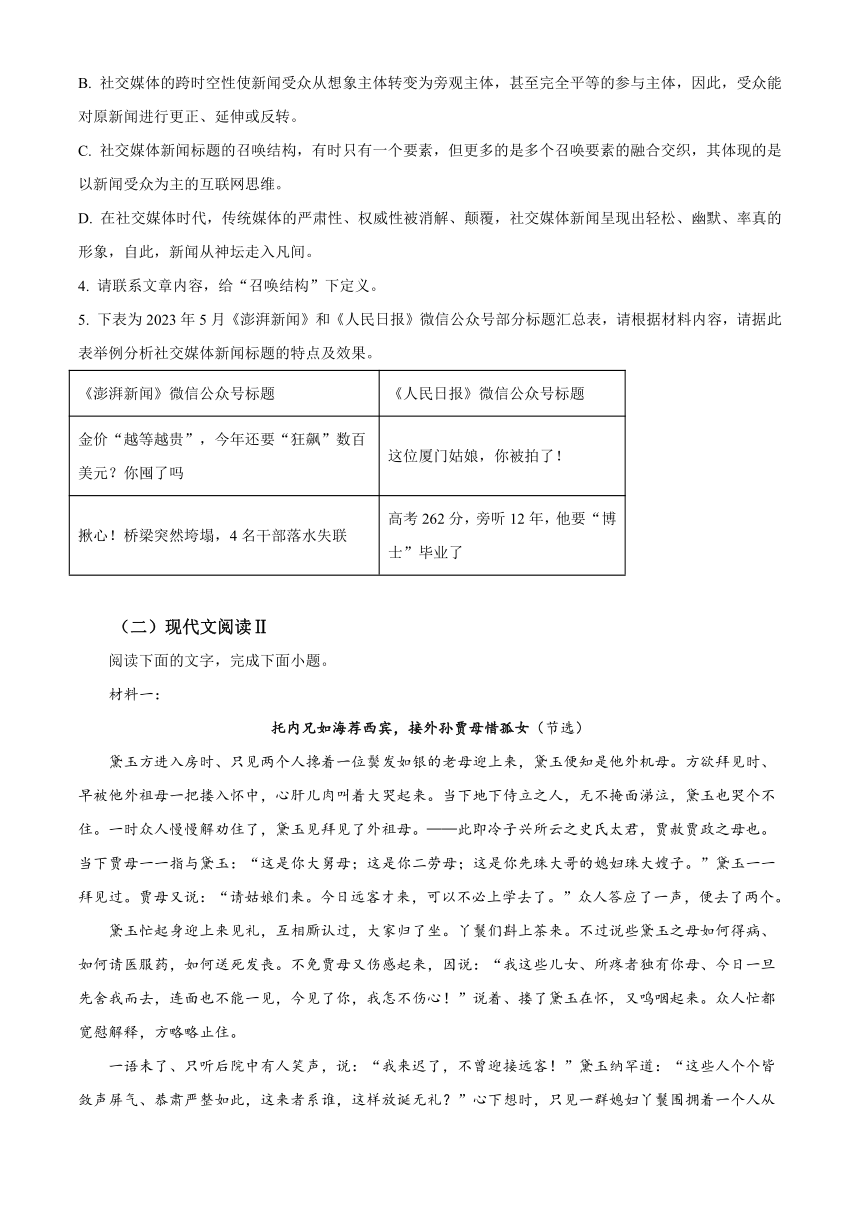

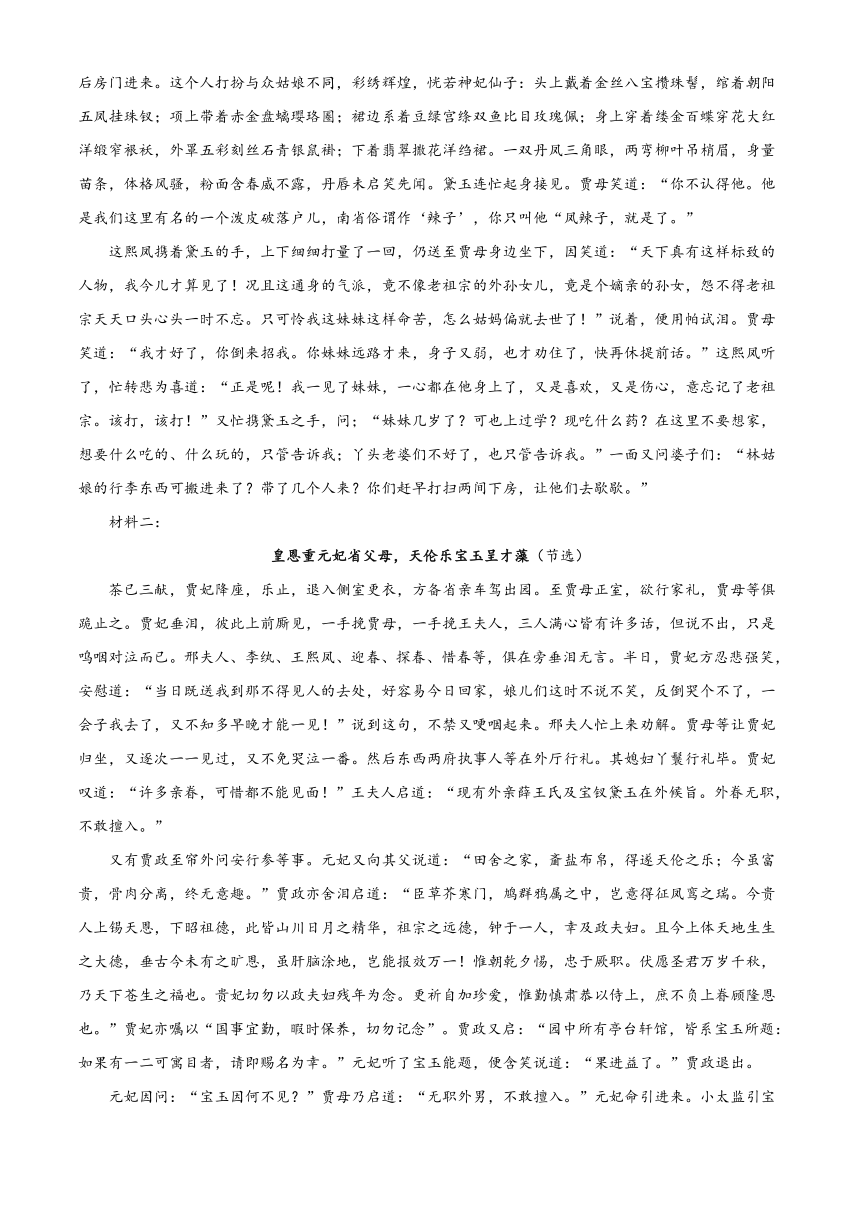

5. 下表为2023年5月《澎湃新闻》和《人民日报》微信公众号部分标题汇总表,请根据材料内容,请据此表举例分析社交媒体新闻标题的特点及效果。

《澎湃新闻》微信公众号标题 《人民日报》微信公众号标题

金价“越等越贵”,今年还要“狂飙”数百美元?你囤了吗 这位厦门姑娘,你被拍了!

揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联 高考262分,旁听12年,他要“博士”毕业了

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

托内兄如海荐西宾,接外孙贾母惜孤女(节选)

黛玉方进入房时、只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来,黛玉便知是他外机母。方欲拜见时、早被他外祖母一把搂入怀中,心肝儿肉叫着大哭起来。当下地下侍立之人,无不掩面涕泣,黛玉也哭个不住。一时众人慢慢解劝住了,黛玉见拜见了外祖母。——此即冷子兴所云之史氏太君,贾赦贾政之母也。当下贾母一一指与黛玉:“这是你大舅母;这是你二劳母;这是你先珠大哥的媳妇珠大嫂子。”黛玉一一拜见过。贾母又说:“请姑娘们来。今日远客才来,可以不必上学去了。”众人答应了一声,便去了两个。

黛玉忙起身迎上来见礼,互相厮认过,大家归了坐。丫鬟们斟上茶来。不过说些黛玉之母如何得病、如何请医服药,如何送死发丧。不免贾母又伤感起来,因说:“我这些儿女、所疼者独有你母、今日一旦先舍我而去,连面也不能一见,今见了你,我怎不伤心!”说着、搂了黛玉在怀,又呜咽起来。众人忙都宽慰解释,方略略止住。

一语未了、只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气、恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时,只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子:头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦双鱼比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母笑道:“你不认得他。他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他“凤辣子,就是了。”

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕试泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,意忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手,问;“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了,也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,让他们去歇歇。”

材料二:

皇恩重元妃省父母,天伦乐宝玉呈才藻(节选)

茶已三献,贾妃降座,乐止,退入侧室更衣,方备省亲车驾出园。至贾母正室,欲行家礼,贾母等俱跪止之。贾妃垂泪,彼此上前厮见,一手挽贾母,一手挽王夫人,三人满心皆有许多话,但说不出,只是呜咽对泣而已。邢夫人、李纨、王熙凤、迎春、探春、惜春等,俱在旁垂泪无言。半日,贾妃方忍悲强笑,安慰道:“当日既送我到那不得见人的去处,好容易今日回家,娘儿们这时不说不笑,反倒哭个不了,一会子我去了,又不知多早晚才能一见!”说到这句,不禁又哽咽起来。邢夫人忙上来劝解。贾母等让贾妃归坐,又逐次一一见过,又不免哭泣一番。然后东西两府执事人等在外厅行礼。其媳妇丫鬟行礼毕。贾妃叹道:“许多亲眷,可惜都不能见面!”王夫人启道:“现有外亲薛王氏及宝钗黛玉在外候旨。外眷无职,不敢擅入。”

又有贾政至帘外问安行参等事。元妃又向其父说道:“田舍之家,齑盐布帛,得遂天伦之乐;今虽富贵,骨肉分离,终无意趣。”贾政亦舍泪启道:“臣草芥寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。今贵人上锡天恩,下昭祖德,此皆山川日月之精华,祖宗之远德,钟于一人,幸及政夫妇。且今上体天地生生之大德,垂古今未有之旷恩,虽肝脑涂地,岂能报效万一!惟朝乾夕惕,忠于厥职。伏愿圣君万岁千秋,乃天下苍生之福也。贵妃切勿以政夫妇残年为念。更祈自加珍爱,惟勤慎肃恭以侍上,庶不负上眷顾隆恩也。”贾妃亦嘱以“国事宜勤,暇时保养,切勿记念”。贾政又启:“园中所有亭台轩馆,皆系宝玉所题:如果有一二可寓目者,请即赐名为幸。”元妃听了宝玉能题,便含笑说道:“果进益了。”贾政退出。

元妃因问:“宝玉因何不见?”贾母乃启道:“无职外男,不敢擅入。”元妃命引进来。小太监引宝玉进来,先行国礼毕,命他近前,携手揽于怀内,又抚其头颈笑道:“比先长了好些”一语未终,泪如雨下。

6. 下列对两则相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 材料一写王熙凤出场运用了侧面烘托的手法,通过在场人们的反应丰满了王熙凤的人物形象,收到了巧妙的艺术效果。

B. 材料一中王熙凤对黛玉这个初来贾府的“远客”嘘寒问暖,不仅是对贾母的逢迎和讨好,更蕴含着她对黛玉关爱之情。

C. 材料二写到的元妃省亲是全书中贾府兴盛得势的重要表现,在这炙手可热的权势之下,却是暗流涌动的败落。

D. 材料二中“茶已三献,贾妃降座”,以及贾母启道“无职外男,不敢擅入”等细节,体现了此次省亲礼节繁琐,等级森严

7. 下列对两则材料艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “机关算尽太聪明,反算了卿卿性命”,在材料一的诸多细节表现了王熙凤“太聪明”的形象特征,“忙转悲为喜”的“忙”字十分传神。

B. 不见其人,先闻其声,王熙凤的高调出场,体现了其在贾府的地位和张扬跋扈的性格,也与其悲惨结局形成鲜明对比,令人唏嘘。

C. “草蛇灰线,伏脉千里”,文中着墨描写元妃回家省亲与亲人叙离别情,在这烈火烹油的辉煌之后,小说结尾提及的贾府的无上政治荣耀也就有迹可循了。

D. 《红楼梦》善用隐涵,处处可品。元妃承蒙皇恩回家省亲,本应是无上恩宠的喜事,但其数次哽咽及垂泪,不免令人多思其在宫里的真正处境。

8. 王熙凤具有高超的说话艺术,请指出三处这样的细节并简要分析。

9. “千红一哭,万艳同悲”,《红楼梦》中众多女性悲凉人生令人叹息。材料中林黛玉“进贾府”与贾元春“回贾府”之间有何不同的悲剧意义呢?

二、古代诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

王翱,字九皋,盐山人,永乐进士。宣德元年,以杨士奇荐擢御史时官吏有罪不问重轻,许赎罪还职。翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

公为吏部尚书,忠清,为英皇所信任。仲孙以荫入监,将应秋试,以有司印卷白公。公曰:“汝才可登第,吾岂忍蔽之哉!若汝因之中选,则妨一寒士矣。且汝有阶得仕,何必强所不能,以幸冀非分邪?”列卷火之。

公一女,嫁为畿辅某官某妻。公夫人甚爱女,每迎女,婿固不遣,恚而语女曰:“而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母;且迁我如振落叶耳,而固吝者何?”女寄言于母。夫人一夕置酒,跪白公。公大怒,取案上器击伤夫人,出,驾而宿于朝房,旬乃还第。婿竟不调。

公为都御史,与太监某守辽东。某亦守法,与公甚相得也。后公改两广,太监泣别,赠大珠四枚。公固辞。太监泣曰:“是非贿得之。昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣,某得八焉,今以半别公,公固知某不贪也。”公受珠,内所著披袄中,纫之。后还朝,求太监后,得二从子。公劳之曰:“若翁廉,若辈得无苦贫乎?”皆曰:“然。”公曰:“如有营,予佐尔贾。”二子心计,公无从办,特示故人意耳。皆阳应曰:“诺。”公屡促之,必如约。乃伪为屋券,列贾五百金,告公。公拆袄,出珠授之,封识宛然。

帝眷翱厚,时召对便殿,称“先生”不名。而翱年几八十,多忘,尝令郎谈伦随入。帝问故,翱顿首曰:“臣老矣,所聆圣谕,恐遗误,令此郎代识之,其人诚谨可信也。”成化元年进太子太保,雨雪免朝参。屡疏乞归,辄慰留,数遣医视疾。三年,疾甚,乃许致仕。未出都卒,年八十有四。赠太保,谥忠肃。

(节选自《明史·王翱传》)

10. 文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

以A杨B士C奇D荐E擢F御G史H时I官J吏K有L罪M不N问O重P轻

11. 下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “公夫人甚爱女”的“爱”与《齐桓晋文之事》中“百姓皆以王为爱也”的“爱”含义不同。

B. “公固辞”的“固”与《庖丁解牛》中“因其固然”的“固”含义不同。

C. “若翁廉”的“若”与《烛之武退秦师》中“若亡郑而有益于君”的“若”用法相同。

D. “数遣医视疾”的“数”与《鸿门实》中“范增数目项王”的“数”含义相同。

12. 下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 王翱深得皇上信任,曾针对官场积弊提出犯贪脏罪者不得复职的意见,得到了皇上的赞同。

B. 王翱的仲孙走后门拿到秋试试卷,王翱认为科场舞弊对寒士不公平,就把试卷撕了烧掉了。

C. 王翱的女婿想要通过王翱的关系调往京城做官,王翱不答应,女婿最终没能调入京城任职。

D. 王翱从辽东回朝时,收了一同工作的宦官赠予的数颗明珠,后来他寻其后人,送还了明珠。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

(2)然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

14. 请简要概括文中王翱的形象特点。

(二)古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

春怨

(唐)刘方平①

纱窗日落渐黄昏,

金屋无人见泪痕。

寂寞空庭春欲晚,

梨花满地不开门。

【注】①刘方平,唐玄宗天宝年间诗人,天宝前期曾应进士试,又欲从军,均未如意,从此隐居颍水、汝河之滨,终生未仕。

15. 下列关于这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联借景抒情,点明时间、地点和环境氛围。渐近黄昏,碧纱窗上日影消失,凄清伤怨之情跃然纸上。

B. 颔联化用“金屋藏娇”的典故,写出了诗中主人公凄凉悲苦的心境和现实处境。

C. 尾联遥应颔联,对诗中主人公起陪衬作用,与《声声慢》中“满地黄花堆积”有异曲同工之妙。

D. 本诗由内到外,由远及近,借美人迟暮寄托身世之感,使诗歌更加深曲委婉,余味无穷。

16. 《唐人绝句精华》曾评价此诗:“于时于境皆极形其凄寂,处在此等环境中之人之情如何,不言而喻。”这首诗体现了诗人怎样的情感?请简要分析。

(三)名篇名句默写

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《阿房宫赋》里,作者同时用借代、对比手法,看似在描写音乐,其实是揭示秦始皇沉迷享乐的句子是“_______________________,_______________________”。

(2)李斯认为,秦穆公重用五位客卿,让秦国达到了“_____________________,_____________________”的强盛之势。

(3)苏洵在《六国论》中借助“_______________________,_______________________”指出了六国对抗秦国的具体方法,并认为此举会让秦人食不下咽。

(4)疏放洒脱的诗人往往视自然万象为自己的朋友,李白要“举杯邀明月”,苏轼要“侣鱼虾而友麋鹿”,张孝祥则认为“_______________________”。

(5)杜甫在《春望》中用“烽火”代指战争,“烽火连三月”表现战争持久不休,《登岳阳楼》中,同样采用借代手法指出边境战乱的句子是“_______________________”。

(6)司马光指责王安石推行变法是为自己“征利”,王安石就此予以反击的两句话是“_______________________,_______________________”。

三、语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

最近,“淄博烧烤”火爆全国,许多地方纷纷效仿。淄博烧烤的火爆,并不符合经济学对流行的定义。“烧烤”本身并不具备稀缺性,也不是新发明。“淄博烧烤出圈”的隐喻意义在于:平民对自由的表达。

据说淄博烧烤的引爆者,是那些在疫情期间受到善待的大学生。在去年五月,淄博人给上万名来此隔离的大学生提供好的食宿环境,临别时,当地政府又特地请同学们吃了一顿烧烤,并约定来年春暖花开时,大家再来淄博做客。互联网的世界,大学生从来是最活跃的流行文化的发酵者,他们在“淄博烧烤”这个概念上烙进了会冒烟的情感,进而爆出了全社会的“疫后共情”。而流行的第二级引爆人,是淄博当地政府:他们推出烧烤专线、组织烧烤志愿者,甚至还专门安排“烧烤列车”。在淄博吃烧烤,牛肉一串2.5元,烤生蚝5元,人均约50元到75元。因为价格管理得当,加之全民高度关注,亦无人会在( ① )之下引发众怒,迄今没有听到宰客的新闻。( ② )的商品让消费者尽情消费也不“肉疼”,( ③ )的市场环境处处彰显公平、诚信,谦卑和气的“小政府”让人倍感温暖。在某种意义上,淄博烧烤正在兑现人们对自由、公平市场的平民式想象。

18. 请在文中括号处填入恰当的成语。

19. 文中画波浪的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

香菜,是我们日常生活中非常常见的蔬菜,(①);喜欢香菜的人吃啥都想放香菜调味,可不喜欢的人一点都吃不下。(②)?其实造成大家对香菜如此爱憎分明的原因就是因为基因不同。讨厌香菜者体内拥有特殊版本的嗅觉受体基因“OR6A2”。拥有这种基因的人会对香菜中的醛类物质十分敏感。简直就是行走的香菜检测机。据香菜受害者回忆,香菜的“臭”特别有层次感。味道前调像臭虫,中调变成像肥皂,后调像发霉锅水。所以,不爱吃香菜的人真不一定是挑食!(③),但是后天的文化环境也能影响我们的选择。以前很讨厌香菜的朋友们,随着年纪增长、周围环境的影响,也可能有一天就接受香菜了。

20. 请在文中括号里补写恰当的语句,使它与上下文语意连贯、内容贴切,整段文字结构完整、逻辑严密,每处不超过15个字。

21. 人们常给厌恶某种特定食物的人贴上“挑食”的标签。请使用包含因果关系的句子,为“讨厌香菜者”摘掉“挑食”的标签。表达简洁流畅,不超过60个字。

四、写作

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

自由就在于遵循一个人的良知。——彼得·辛格《黑格尔》

自由是在法律许可的范围内任意行事的权利。——孟德斯鸠

如果自由是名副其实的,那么一切都将服从于它。——埃·伯克

请根据以上材料写一篇议论文,体现你的感悟与思考,反映你的权衡与取舍。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

重庆市巴蜀名校2022-2023学年高一下学期期末考试

语文试卷 答案解析

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3.考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存。满分150分,考试用时150分钟。

一、现代文阅读

(一)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

与传统的《人民日报》严肃、权威、高冷的“阳春白雪”形象迥然相异,“人民日报”微信公众号呈现出轻松、幽默甚至搞怪,喜怒哀乐溢于言表的“下里巴人”形象。这种“下里巴人”范式如何形成又为何被采纳?对“人民日报”等社交媒体新闻进行文本分析后发现,社交媒体新闻通过独有的召唤结构来寻找读者。

召唤结构是德国接受美学的代表人物沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的概念。伊瑟尔认为,文学文本是用表现性语言所写成的虚构性文本,不应该也不可能是客观世界的精确对应物,其形象体系和意义结构中必然存在着“未定点”和“空白点”。这些“未定点”和“空白点”具有召唤功能,可以激发读者去确定、去填补,从而把文本由潜能变为现实。因此,伊瑟尔称这种由“未定点”和“空百点”组成的文本的结构基础为文本的“召唤结构”。总之,召唤结构是连结创作意识和接受意识的桥梁,是召唤读者阅读的结构性机制。

社交媒体的新闻不仅通过“未定点”和“空白点”来召唤读者,还通过“惊奇”、“呼告”、接近性等来吸引受众。下文主要以“人民日报”和“澎湃新闻”的公众号为例进行论述。

(一)设置悬念:激发受众好奇心理

悬念是一种设置空白点的叙事技巧,它利用“抑制”和“拖延”等艺术手法在故事情节安排上不断地留下疑窦,以催生受众强烈的好奇心和急切的心理期待,从而引起他们对故事发展及人物命运的热切关怀和浓厚兴趣。

传统新闻教育和新闻实践都有明确要求,即标题必须标出关键事实,但是社交媒体的新闻标题却常使用延宕手法,故意抑制关键事实的出现。如“人民日报”公众号下列标题:

(1)人抓到了!

(2)不拘你,拘谁!

(3)谢谢你!希腊小伙

(4)死刑!!

上述四个标题中,新闻关键信息均缺失多半。由于诸多要素处于空白状态,自然让受众产生了强烈的好奇心和期待心理,以致迅捷或毫不犹像地点开新闻。

许多新闻只在微信平台等社交媒体呈现时才采取悬念设置的标题模式,而在其他平台呈现则采取传统新闻的标题模式,如“澎湃新闻”在其网页版的标题陈述关键事实:“莎普爱思营销之路:先在医院遇控,转非处方药后做广告大卖。”而公众号版的标题则设置悬念:“莎普爱思成‘洗脑神药’,是从这个字的改变开始的。”

对比传统媒体新闻标题,社交媒体版标题往往通过隐没关键信息来故意造成信息的空白点。因此,传统媒体的新闻依靠新闻价值吸引受众,社交媒体的新闻却依靠悬念吸引受众。

(二)突显惊奇:激起受众震惊心理

如同悬念,惊奇也是一种叙事手法。惊奇是由故事“突转”造成,就是故事的发展突然向别的甚至反方向转化,这种突转使读者在阅读中原先产生的心理预期落空,因而感到惊奇。如:

(5)看着都疼!落石砸断4根肋骨,他强忍剧痛将乘客送至安全区

(6)怪不怪?局长的灯亮着,科长就不敢关灯,科员只能干等着

(7)目瞪口呆!网上在逃人员被抓后“质问”警察:国庆节,你们不放假吗?

新奇性是新闻价值的要素之一,而新闻的“突转”便是因为新闻所报道的事实出乎受众的意料而发生,因此惊奇与新闻具有天然的契合性。传统新闻标题把关键信息揭示出来,在一定程度上便是诉诸新奇性,即惊奇感。但社交媒体新闻不仅直接叙述造成惊奇的“变转”事实,而且用评论,发问等话语把这份“惊奇点”或“惊奇感”直白地表达出来,以强化“惊奇”。如“澎湃新闻”网页版标题:“坐高铁时发现车厢少了8节,回应:临时接通知车厢编组变动”,而其公众号版标题则为:“奇葩!有坐票没车厢,高铁回应让网友炸了”。

(三)真情呼告:构造面对面场景

呼告指行文时对不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来。包括两种类型:一是直呼文中的人或物并与其进行对话;二是把不在场的读者或受众当作面对面的亲朋好友进行直接交流。

社交媒体新闻的呼告,主要以第二种类型为主。由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体“他”,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体“你”,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体“我”。如:

(8)71位有梦想的同学,人民日报社正在找你!

(9)中国农民丰收节,大伙都在,就差你啦!

(10)这些保健食品都是假的,别买!快告诉爸妈!

通过把不在眼前的受众视如在眼前而与之交流,以拉近新闻生产者和新闻消费者之间的距离,使新闻具有强烈的“有的放矢”感,从而引起受众的感情共鸣。

(四)诉诸接近:唤起受众的亲切感

虽然接近性是新闻价值的要素之一,但微信新闻尤其诉诸这一要素,并将之作为一个重要策略。微信新闻诉诸于两种接近性:一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。如“人民日报”公众号除新闻外,固定栏目还有“关注”“健康”“夜读”等等,其内容涵盖范围非常广泛。二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语,如:

(11)吓skr人!这居然不是摆拍

(12)台风又双焱来了!这些地方将受到影响

上述四种召唤结构并非泾渭分明,往往夹杂使用。种种召唤结构使新闻褪却原来好恶不言于表的严肃表情,换上了喜形于色的率真面孔,甚至大呼小叫、拍案而起的形象,从而让人感到《人民日报》从遥不可及的圣洁高坛走入了触手可及的凡尘俗世。

(摘编自曾庆香《社交媒体召唤结构:新闻交往化与亲密性》,有删改)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. “悬念”是指利用“抑制”和“延宕”等手法在情节安排上制造空白,留下疑窦,以催生好奇心和期待。

B. “惊奇”源于“突转”,当读者预先的阅读预期落空,则产生“惊奇感”,这与新闻的新奇性天然契合。

C. “呼告”是指对文中不在场的人或物发出呼唤并与之对话,从而拉近新闻叙述者与受众的距离,引发其共鸣。

D. “接近性”主要表现在题材和用语两方面,其对象均指向新闻受众,一是贴近民生,二是贴近语言表达。

2. 下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 传统新闻标题通过报道“突转”事实来展现“惊奇”,而社交媒体新闻标题则在叙述事实的基础上,将其中隐含的“惊奇点”或“惊奇感”表达出来以突显“惊奇”。

B. 把不在现场的读者或受众当作面对面的人群进行呼告,在社交媒体新闻标题中具体有两种表现:一是称呼上直呼“你”;二是发出“提醒”或“警告”。

C. 传统媒体的社交媒体版新闻或通过结果性语句来设置悬念,或通过评价性语句来制造惊奇,或通过呼告性语句来召唤交流,或通过通俗化语体来唤起亲切感。

D. 通过对比社交媒体新闻与传统新闻发现,社交媒体新闻主要通过“悬念”与“惊奇”两种叙事技巧、真情“呼告”、题材与用语接近受众等方法来召唤读者。

3. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 依照伊瑟尔的观点,基于文本中必然存在的“未定点”和“空白点”,文本具有极强的开放性,读者可以根据自身素质自由填补和充实。

B. 社交媒体的跨时空性使新闻受众从想象主体转变为旁观主体,甚至完全平等的参与主体,因此,受众能对原新闻进行更正、延伸或反转。

C. 社交媒体新闻标题的召唤结构,有时只有一个要素,但更多的是多个召唤要素的融合交织,其体现的是以新闻受众为主的互联网思维。

D. 在社交媒体时代,传统媒体的严肃性、权威性被消解、颠覆,社交媒体新闻呈现出轻松、幽默、率真的形象,自此,新闻从神坛走入凡间。

4. 请联系文章内容,给“召唤结构”下定义。

5. 下表为2023年5月《澎湃新闻》和《人民日报》微信公众号部分标题汇总表,请根据材料内容,请据此表举例分析社交媒体新闻标题的特点及效果。

《澎湃新闻》微信公众号标题 《人民日报》微信公众号标题

金价“越等越贵”,今年还要“狂飙”数百美元?你囤了吗 这位厦门姑娘,你被拍了!

揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联 高考262分,旁听12年,他要“博士”毕业了

【答案】1. D 2. B 3. A

4. 召唤结构是由沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的认为文本存在“未定点”和“空白点”激发读者去确定、去填补把文本由潜能变为现实的作者与读者之间的桥梁。

5. ①特点:“揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联”标题设置悬念;“高考262分,旁听12年,他要‘博士’毕业了”标题突显惊奇;“这位厦门姑娘,你被拍了”标题真情呼告;“金价‘越等越贵’,今年还要‘狂飙’数百美元?你囤了吗”标题诉诸接近。

②效果:设置悬念的标题激发受众好奇心理;标题突显惊奇的激起受众震惊心理;标题真情呼告的构造面对面场景;标题诉诸接近唤起受众的亲切感。

【解析】

【1题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

D.“其对象均指向新闻受众”范围扩大,依据“微信新闻诉诸于两种接近性:一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。……二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语”可知,受众的群体范围不是全部,应该是特定题材或偏好网络用语的群体。

故选D。

【2题详解】

本题考查学生根据文本内容进行判断、推理的能力。

B.“在社交媒体新闻标题中具体有两种表现:一是称呼上直呼‘你’;二是发出‘提醒’或‘警告’”错误。依据原文“社交媒体新闻的呼告,主要以第二种类型为主”“由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体‘他’,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体‘你’,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体‘我’”可知,没有发出“提醒”或“警告”的表现。

故选B。

【3题详解】

本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

B.“因此,受众能对原新闻进行更正、延伸或反转”于文无据。原文“由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体‘他’,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体‘你’,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体‘我’”可知,原文并无选项因果关系的结论性阐述。

C.“有时只有一个要素”主观推断,原文“上述四种召唤结构并非泾渭分明,往往夹杂使用”可知,是否有只有一个要素的新闻标题,原文并无定论。

D.“在社交媒体时代,传统媒体的严肃性、权威性被消解、颠覆,社交媒体新闻呈现出轻松、幽默、率真的形象,自此,新闻从神坛走入凡间”过于绝对。原文“许多新闻只在微信平台等社交媒体呈现时才采取悬念设置的标题模式,而在其他平台呈现则采取传统新闻的标题模式,如‘澎湃新闻’在其网页版的标题陈述关键事实:‘莎普爱思营销之路:先在医院遇控,转非处方药后做广告大卖。’”“传统新闻标题把关键信息揭示出来,在一定程度上便是诉诸新奇性,即惊奇感”可知,本文阐述的是社交媒体的新闻,但传统媒体依然是存在的,不是本文的论述内容。

故选A。

【4题详解】

本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

下定义的格式是“种差+邻近属概念”。

“邻近属概念”是指包含被定义者最小的属概念,“总之,召唤结构是连结创作意识和接受意识的桥梁,是召唤读者阅读的结构性机制”中的“桥梁”,是邻近属概念。

“种差”是被定义概念的本质属性,“伊瑟尔称这种由‘未定点’和‘空白点’组成的文本的结构基础为文本的‘召唤结构’”“这些‘未定点’和空白点’具有召唤功能,可以激发读者去确定、去填补,从而把文本由潜能变为现实”,说明“召唤结构”的构成原理,是种差。“召唤结构是德国接受美学的代表人物沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的概念”,说明“召唤结构”的理论提出者,是种差。

综合以上内容,按照下定义的格式组织语言,即得出答案召唤结构是由沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的认为文本存在“未定点”和“空白点”激发读者去确定、去填补把文本由潜能变为现实的作者与读者之间的桥梁。

【5题详解】

本题考查学生运用文章信息,探究问题的能力。

由原文“悬念是一种设置空白点的叙事技巧,……从而引起他们对故事发展及人物命运的热切关怀和浓厚兴趣”“新闻关键信息均缺失多半。由于诸多要素处于空白状态,自然让受众产生了强烈的好奇心和期待心理,以致迅捷或毫不犹像地点开新闻”可知,“揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联”标题没有说明失联的人生死情况,故设置悬念,激发受众好奇心理;

由原文“惊奇是由故事‘突转’造成,就是故事的发展突然向别的甚至反方向转化,这种突转使读者在阅读中原先产生的心理预期落空,因而感到惊奇”“但社交媒体新闻不仅直接叙述造成惊奇的‘变转’事实,而且用评论,发问等话语把这份‘惊奇点’或‘惊奇感’直白地表达出来,以强化‘惊奇’”可知,“高考262分,旁听12年,他要‘博士’毕业了”标题内容反常规,突显惊奇,激起受众震惊心理;

由原文“呼告指行文时对不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来”“由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体‘他’,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体‘你’,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体‘我’”可知,“这位厦门姑娘,你被拍了”标题直呼文中人物,真情呼告,构造面对面场景;

由原文“一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。如‘人民日报’公众号除新闻外,固定栏目还有‘关注’‘健康’‘夜读’等等,其内容涵盖范围非常广泛。二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语”可知,“金价‘越等越贵’,今年还要‘狂飙’数百美元?你囤了吗”标题和受众实际生活接近,并“狂飙”是流行的电视剧名也是网络流行语,标题诉诸接近,唤起受众的亲切感。

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

托内兄如海荐西宾,接外孙贾母惜孤女(节选)

黛玉方进入房时、只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来,黛玉便知是他外机母。方欲拜见时、早被他外祖母一把搂入怀中,心肝儿肉叫着大哭起来。当下地下侍立之人,无不掩面涕泣,黛玉也哭个不住。一时众人慢慢解劝住了,黛玉见拜见了外祖母。——此即冷子兴所云之史氏太君,贾赦贾政之母也。当下贾母一一指与黛玉:“这是你大舅母;这是你二劳母;这是你先珠大哥的媳妇珠大嫂子。”黛玉一一拜见过。贾母又说:“请姑娘们来。今日远客才来,可以不必上学去了。”众人答应了一声,便去了两个。

黛玉忙起身迎上来见礼,互相厮认过,大家归了坐。丫鬟们斟上茶来。不过说些黛玉之母如何得病、如何请医服药,如何送死发丧。不免贾母又伤感起来,因说:“我这些儿女、所疼者独有你母、今日一旦先舍我而去,连面也不能一见,今见了你,我怎不伤心!”说着、搂了黛玉在怀,又呜咽起来。众人忙都宽慰解释,方略略止住。

一语未了、只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气、恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时,只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子:头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦双鱼比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母笑道:“你不认得他。他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他“凤辣子,就是了。”

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕试泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,意忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手,问;“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了,也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,让他们去歇歇。”

材料二:

皇恩重元妃省父母,天伦乐宝玉呈才藻(节选)

茶已三献,贾妃降座,乐止,退入侧室更衣,方备省亲车驾出园。至贾母正室,欲行家礼,贾母等俱跪止之。贾妃垂泪,彼此上前厮见,一手挽贾母,一手挽王夫人,三人满心皆有许多话,但说不出,只是呜咽对泣而已。邢夫人、李纨、王熙凤、迎春、探春、惜春等,俱在旁垂泪无言。半日,贾妃方忍悲强笑,安慰道:“当日既送我到那不得见人的去处,好容易今日回家,娘儿们这时不说不笑,反倒哭个不了,一会子我去了,又不知多早晚才能一见!”说到这句,不禁又哽咽起来。邢夫人忙上来劝解。贾母等让贾妃归坐,又逐次一一见过,又不免哭泣一番。然后东西两府执事人等在外厅行礼。其媳妇丫鬟行礼毕。贾妃叹道:“许多亲眷,可惜都不能见面!”王夫人启道:“现有外亲薛王氏及宝钗黛玉在外候旨。外眷无职,不敢擅入。”

又有贾政至帘外问安行参等事。元妃又向其父说道:“田舍之家,齑盐布帛,得遂天伦之乐;今虽富贵,骨肉分离,终无意趣。”贾政亦舍泪启道:“臣草芥寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。今贵人上锡天恩,下昭祖德,此皆山川日月之精华,祖宗之远德,钟于一人,幸及政夫妇。且今上体天地生生之大德,垂古今未有之旷恩,虽肝脑涂地,岂能报效万一!惟朝乾夕惕,忠于厥职。伏愿圣君万岁千秋,乃天下苍生之福也。贵妃切勿以政夫妇残年为念。更祈自加珍爱,惟勤慎肃恭以侍上,庶不负上眷顾隆恩也。”贾妃亦嘱以“国事宜勤,暇时保养,切勿记念”。贾政又启:“园中所有亭台轩馆,皆系宝玉所题:如果有一二可寓目者,请即赐名为幸。”元妃听了宝玉能题,便含笑说道:“果进益了。”贾政退出。

元妃因问:“宝玉因何不见?”贾母乃启道:“无职外男,不敢擅入。”元妃命引进来。小太监引宝玉进来,先行国礼毕,命他近前,携手揽于怀内,又抚其头颈笑道:“比先长了好些”一语未终,泪如雨下。

6. 下列对两则相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 材料一写王熙凤出场运用了侧面烘托的手法,通过在场人们的反应丰满了王熙凤的人物形象,收到了巧妙的艺术效果。

B. 材料一中王熙凤对黛玉这个初来贾府的“远客”嘘寒问暖,不仅是对贾母的逢迎和讨好,更蕴含着她对黛玉关爱之情。

C. 材料二写到的元妃省亲是全书中贾府兴盛得势的重要表现,在这炙手可热的权势之下,却是暗流涌动的败落。

D. 材料二中“茶已三献,贾妃降座”,以及贾母启道“无职外男,不敢擅入”等细节,体现了此次省亲礼节繁琐,等级森严。

7. 下列对两则材料艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “机关算尽太聪明,反算了卿卿性命”,在材料一的诸多细节表现了王熙凤“太聪明”的形象特征,“忙转悲为喜”的“忙”字十分传神。

B. 不见其人,先闻其声,王熙凤的高调出场,体现了其在贾府的地位和张扬跋扈的性格,也与其悲惨结局形成鲜明对比,令人唏嘘。

C. “草蛇灰线,伏脉千里”,文中着墨描写元妃回家省亲与亲人叙离别情,在这烈火烹油的辉煌之后,小说结尾提及的贾府的无上政治荣耀也就有迹可循了。

D. 《红楼梦》善用隐涵,处处可品。元妃承蒙皇恩回家省亲,本应是无上恩宠的喜事,但其数次哽咽及垂泪,不免令人多思其在宫里的真正处境。

8. 王熙凤具有高超的说话艺术,请指出三处这样的细节并简要分析。

9. “千红一哭,万艳同悲”,《红楼梦》中众多女性的悲凉人生令人叹息。材料中林黛玉“进贾府”与贾元春“回贾府”之间有何不同的悲剧意义呢?

【答案】6 B 7. C

8. ①“我来迟了,不曾迎接远客!”,说明她比较忙,事情多,说明她知远近,知道黛玉是嫡亲的孙女,在贾府讨长辈欢心。

②“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女,竟是个嫡亲的孙女”,表面上是恭维林黛玉,其实还是讨好贾母。贾母的嫡孙女都有这通身的气派!当时在场的惜春、探春、迎春听了心里也会很舒服。

③“这熙凤听了,忙转悲为喜道:‘正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,意忘记了老祖宗。该打,该打!’”两句“该打,该打!”说的贾母心里更是舒服。贾母是贾府中的最高家长,他在贾府中的地位至高无上。她的话表面上都是恭维林黛玉,其实都是讨好贾母。

9. ①黛玉到贾府,名为投亲,实为寄人篱下。黛玉在贾府中的地位与处境,除去贾母一点点丧女之痛外,王熙凤的拭泪是为了讨贾母的欢心,贾宝玉的痴狂是为了自己。从这个意义上来说,黛玉才真的是一种悲的薄凉。总之,《红楼梦》中人物的悲剧是命中注定的。林黛玉也不例外。

②“元妃省亲”在《红楼梦》全书中是极盛之巅,可谓“烈火烹油,鲜花着锦,稀载难逢”,元妃的哭却写尽了人物内心的哀伤孤寂,在深宫大院那见不得人的地方自是步步惊心,好不容易有机会回家享天伦之乐,却不得不遵守礼法的种种约束,长辈见自己都必须行跪拜之礼,和亲人近在咫尺却又似隔着千山万水,中间横亘着无法逾越的礼法,且又因太监在场耳目众多,只能相看泪眼,无语凝噎。元妃的“哭”写出了她表面风光无限,内心却无比哀伤孤苦的形象。

【解析】

【6题详解】

本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

B.“更蕴含着她对黛玉关爱之情”错。王熙凤对这个刚来贾府的“新人”,一切关怀只是出自对贾母的逢迎,根本没有关爱之情。

故选B

【7题详解】

本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

C.“贾府的无上政治荣耀”错。应为“贾府的败落”。

故选C。

【8题详解】

本题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。

①王熙凤的出场与众不同。“只听后院中有人笑声,说:‘我来迟了,不曾迎接远客!’”语言上说我来迟了,说明她比较忙,事情多,是个掌握实权的,不曾迎接远客,说明她知远近,知道黛玉是嫡亲的孙女,要围拢过来的,在贾府讨长辈欢心。

②王熙凤见到林黛玉时。“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女,竟是个嫡亲的孙女。怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕拭泪。“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!”一个“真”,一个“才”,极尽夸张之能事,恭维林黛玉到了极点。“况且这通身的气派……竟是个嫡亲的孙女!”只有贾母的嫡孙女才有这通身的气派!表面上是恭维林黛玉,其实还是讨好贾母。贾母的嫡孙女都有这通身的气派!当时在场的惜春、探春、迎春听了心里也会很舒服。一石三鸟,一箭三雕。王熙凤真是“聪明”至极。

③“贾母笑道:‘我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。’这熙凤听了,忙转悲为喜道:‘正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢又是伤心,就忘记了老祖宗,该打,该打!’正在“拭泪”,见贾母笑了,“忙转悲为喜”,解释的原因更是精彩:我一心扑在了你的“嫡”孙女的身上,就忘记了老祖宗您。察言观色,八面玲珑。两句“该打,该打!”说的贾母心里更是舒服。贾母是贾府中的最高家长,他在贾府中的地位至高无上。“太聪明”的王熙凤心里自然比谁都清楚!她的话表面上都是恭维林黛玉,其实都是讨好贾母。

【9题详解】

本题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

①丧母之后的林黛玉,不得不遵父命去投靠外祖母。而外祖母家又与别家不同,这早已为母亲生前所告知。黛玉到贾府,名为投亲,实为寄人篱下,所以她“步步留心,时时在意”。在本回中,他先后见了与之密切相关的三个主要人物:贾母、王熙凤、贾宝玉。甫见面,贾母是“心肝儿肉叫着大哭起来”,后又呜咽起来。王熙凤先是拭泪,又忙转悲为喜。宝玉更不用说,连痴狂病都发了起来。虽然这是亲人见面的应有之意,然而我们却读不出一点悲凉之意来。我们读到的更多是大家的笑。在本回中,喜比悲多,这种错位,我想也影射了黛玉在贾府中的地位与处境,除去贾母一点点丧女之痛外,王熙凤的拭泪是为了讨贾母的欢心,贾宝玉的痴狂是为了自己。其实,就是贾母的痛,多的也是黛玉之母的成分,为黛玉而痛的又有多少呢?这种悲中喜,实在是黛玉一生的写照啊,黛玉之悲,除却我们这些读者与作者,大观园中的人们又有谁认为这是一场悲剧呢,大多不过是唱自己的叹歌,抒自我的哀愁罢了。从这个意义上来说,黛玉才真的是一种悲的薄凉。总之,《红楼梦》中人物的悲剧是命中注定的。林黛玉也不例外。从她出场的点点滴滴,作者都在为之布局,提帮我们注意这是一场丝毫不差的人生单轨线。

②为了贾府荣辱,自幼进宫远离骨肉亲情,做出了牺牲。贾元春在贾府里度过了令人神往的少女时代,在元春知道马上就能见到自己的祖母和母亲之后,想着自己的经历,心中已经充满悲伤,眼中已经“情不自禁地流泪”。如今再一次迈进贾府,自然是抚今追昔,感慨万端。元妃省亲,虽然给贾家带来了“烈火烹油,鲜花著锦之盛”,但她在省亲时,她说一句哭一句,把皇宫大内说成是“终无意趣”“不得见人的去处”的内心真实的感受。

总之,元春是是十二钗中最寂寞最为悲剧的人,她的家族为了延续荣华富贵,把她送进了皇宫那个黄金牢笼,当家人们享受着奢侈豪华寻欢作乐的生活的时候,她却在宫中忍受着孤苦寂寞的煎熬,最后还死于非命……,这不仅仅是贾元春的悲剧,也是那个时代的悲剧!

二、古代诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

王翱,字九皋,盐山人,永乐进士。宣德元年,以杨士奇荐擢御史时官吏有罪不问重轻,许赎罪还职。翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

公为吏部尚书,忠清,为英皇所信任。仲孙以荫入监,将应秋试,以有司印卷白公。公曰:“汝才可登第,吾岂忍蔽之哉!若汝因之中选,则妨一寒士矣。且汝有阶得仕,何必强所不能,以幸冀非分邪?”列卷火之。

公一女,嫁为畿辅某官某妻。公夫人甚爱女,每迎女,婿固不遣,恚而语女曰:“而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母;且迁我如振落叶耳,而固吝者何?”女寄言于母。夫人一夕置酒,跪白公。公大怒,取案上器击伤夫人,出,驾而宿于朝房,旬乃还第。婿竟不调。

公为都御史,与太监某守辽东。某亦守法,与公甚相得也。后公改两广,太监泣别,赠大珠四枚。公固辞。太监泣曰:“是非贿得之。昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣,某得八焉,今以半别公,公固知某不贪也。”公受珠,内所著披袄中,纫之。后还朝,求太监后,得二从子。公劳之曰:“若翁廉,若辈得无苦贫乎?”皆曰:“然。”公曰:“如有营,予佐尔贾。”二子心计,公无从办,特示故人意耳。皆阳应曰:“诺。”公屡促之,必如约。乃伪为屋券,列贾五百金,告公。公拆袄,出珠授之,封识宛然。

帝眷翱厚,时召对便殿,称“先生”不名。而翱年几八十,多忘,尝令郎谈伦随入。帝问故,翱顿首曰:“臣老矣,所聆圣谕,恐遗误,令此郎代识之,其人诚谨可信也。”成化元年进太子太保,雨雪免朝参。屡疏乞归,辄慰留,数遣医视疾。三年,疾甚,乃许致仕。未出都卒,年八十有四。赠太保,谥忠肃。

(节选自《明史·王翱传》)

10. 文中画波浪线部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

以A杨B士C奇D荐E擢F御G史H时I官J吏K有L罪M不N问O重P轻

11. 下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “公夫人甚爱女”的“爱”与《齐桓晋文之事》中“百姓皆以王为爱也”的“爱”含义不同。

B. “公固辞”的“固”与《庖丁解牛》中“因其固然”的“固”含义不同。

C. “若翁廉”的“若”与《烛之武退秦师》中“若亡郑而有益于君”的“若”用法相同。

D. “数遣医视疾”的“数”与《鸿门实》中“范增数目项王”的“数”含义相同。

12. 下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 王翱深得皇上信任,曾针对官场积弊提出犯贪脏罪者不得复职的意见,得到了皇上的赞同。

B. 王翱的仲孙走后门拿到秋试试卷,王翱认为科场舞弊对寒士不公平,就把试卷撕了烧掉了。

C. 王翱的女婿想要通过王翱的关系调往京城做官,王翱不答应,女婿最终没能调入京城任职。

D. 王翱从辽东回朝时,收了一同工作的宦官赠予的数颗明珠,后来他寻其后人,送还了明珠。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

(2)然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

14. 请简要概括文中王翱的形象特点。

【答案】10. EHM 11. C 12. D

13. (1)王翱奏请朝廷,犯贪赃罪的官吏,只许赎罪,不能再复职,以此来惩戒腐败。皇帝听从了他的建议。

(2)既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望永远不会满足,(诸侯)送给他的越多,他侵犯得就越急迫。

14. ①勇于惩治贪赃官员;

②为官正直,不为自己亲属谋取私利;

③为官清廉,不贪图财物;

④对皇帝忠诚。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:通过杨士奇举荐,被提拔为御史,当时官吏们犯罪,不论罪行轻重。

“以杨士奇荐”是原因,“擢御史”是结果,应在中间断开,故应在E处断开。

“御史”官职名称,这里与“擢”用在一起,表明被提拔为御史,句意完整,应在H处断开。

“时官吏有罪”意思是当时官吏们犯罪,应为整个句子的状语,修饰后文,故在M处断开。

故应在EHM处断句。

【11题详解】

本题考查学生理解文言词语在文中意义的能力。

A.“公夫人甚爱女”的“爱”,疼爱。句意:王公的夫人十分疼爱女儿。

《齐桓晋文之事》中“百姓皆以王为爱也”的“爱”,吝啬。句意:老百姓都认为大王是吝啬一头牛。

B.“公固辞”的“固”,坚决。句意:王公坚决推辞不受。

《庖丁解牛》中“因其固然”的“固”,本来。句意:顺着它本来的结构。

C.“用法相同”错误。

“若翁廉”的“若”,第二人称代词,你们的。句意:你们的老人很廉洁。

《烛之武退秦师》中“若亡郑而有益于君”的“若”,如果。句意:如果郑国灭亡对您有好处。

D.“数遣医视疾”的“数”,多次,句意:多次派遣太医探视他的病。

《鸿门实》中“范增数目项王”的“数”多次,句意:范增几次用眼光示意项羽。

故选C。

【12题详解】

本题考查学生理解文章内容的能力。

D.“王翱从辽东回朝时”说法错误。从文中“后公改两广”可知,不是王翱从辽东回朝,而是从辽东到两广去任职时。

故选D。

【13题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“但”,只,仅仅;“许”,允许;“从”,听从。

(2)“然则”,既然这样;“厌”,满足;“愈”,更加。

【14题详解】

本题考查学生分析文章信息、概括分析人物形象的能力。

从文中“翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩”可知,王翱勇于惩治贪赃官员。

从文中王翱撕裂并焚毁了孙子通过不法渠道获得的考卷以及坚决不利用自己的权利调动女婿的官职,可以看出,王翱为官正直,不为自己亲属谋取私利。

从文中“……公拆袄,出珠授之,封识宛然”可以看出,王翱为官清廉,不贪图财物。

从文中“而翱年几八十,多忘,尝令郎谈伦随入。帝问故,翱顿首曰:‘臣老矣,所聆圣谕,恐遗误,令此郎代识之,其人诚谨可信也。’”可知,王翱不想皇帝隐瞒自己年老易忘的事实,体现了他对皇帝的忠诚。

参考译文:

王翱字九皋,河北盐山人,是明朝永乐年间的进士。明宣宗宣德元年,通过杨士奇举荐,被提拔为御史,当时官吏们犯罪,不论罪行轻重,都允许赎罪官复原职。王翱奏请朝廷,犯贪赃罪的官吏,只许赎罪,不能再复职,以此来惩戒腐败。皇帝听从了他的建议。

王翱担任吏部尚书,忠诚清廉被皇帝(明英宗朱祁镇)所深信。第二个孙子凭着上代的余荫而取得监生资格,即将参加秋试,拿有秋试主管官加印的卷子禀告王翱,王翱说:“你凭才学可以考上(的话),我怎么能忍心埋没你?如果你因为事前拿到考题而考中,则妨碍了一名苦读学子的前程,况且你有以监生资格做官的机会,何必强求自己所不能做到的事情,来妄求达到非分的奢望呢?”就撕裂考卷烧了。

王公有一个女儿,嫁给京城附近一位官吏为妻。王公的夫人十分疼爱女儿,每当接女儿回娘家,女婿坚决不让妻子回娘家,他怨怒地对妻子说:“你父亲做吏部的长官,把我调任京城的官职,那么你就可以时时侍奉你的母亲;况且调动我就如同摇下正在凋落的树叶罢了,可是为什么你父亲如此固执吝惜力气呢?”女儿托人带话给母亲。夫人在一天晚上摆上酒宴,跪着禀告王公。王公十分生气,拿起桌上的器物打伤了夫人,出门,坐车到朝房里住下了,十天后才回到自己的府第。女婿最终没有调进京城。

王公担任都御史时,同太监某人镇守辽东。这个太监也奉公守法,同王公相处得很好。后来王公改调两广任职,太监哭着送别,赠给大宝珠四枚。王公坚决推辞不受。太监哭着说:“这些大宝珠不是受贿得到的东西。以前先皇把僧保所买来的西洋珠赏赐给左右近臣,我得到八枚,今天拿一伴给您赠别,您本来就知道我不是贪财的人啊。”王公接了宝珠,放进自己所穿的披袄里,把它缝在里面。后来回到朝廷,寻找太监的后辈,找到了他的两个侄子。王公安慰他们说:“你们的老人很廉洁,你们恐怕为贫穷所困吧?”二人都说:“是的。”王公说:“如果你们要有所经营,我帮你们出钱。”太监的两个侄子心里盘算,王公无法办到,只不过是表表老朋友的心意罢了。都假装答应说:“是”。王公几次催促他们,一定要按照说定的办。于是他们就假造了一张买房子的契约,开列的价钱是五百两银子,告诉王公。公拆开披祆,取出宝珠交给他们,那包裹的记号仍然是原来的样子。

英宗对待王翱很宽厚,时常在别殿召见王翱,称王翱为“先生”而不叫他的名字。王翱年近八十,时常忘记事情,曾让侍郎谈伦跟随自己入见。英宗问他原因,王翱叩头说:“我老了,最担心的是遗漏耽误了圣谕,让侍郎代我记忆,他是诚实谨慎值得信任的人。”成化元年升任太子太保,雨雪天气可以不上朝参拜。王翱多次请求卸职归家,皇帝总是宽慰挽留他,多次派遣太医探视他的病。成化三年,病重,宪宗才答应他退休。没出京城就病逝,享年八十四岁。追赠太保,谥号忠肃。

(二)古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

春怨

(唐)刘方平①

纱窗日落渐黄昏,

金屋无人见泪痕。

寂寞空庭春欲晚,

梨花满地不开门。

【注】①刘方平,唐玄宗天宝年间诗人,天宝前期曾应进士试,又欲从军,均未如意,从此隐居颍水、汝河之滨,终生未仕。

15. 下列关于这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联借景抒情,点明时间、地点和环境氛围。渐近黄昏,碧纱窗上日影消失,凄清伤怨之情跃然纸上。

B. 颔联化用“金屋藏娇”的典故,写出了诗中主人公凄凉悲苦的心境和现实处境。

C. 尾联遥应颔联,对诗中主人公起陪衬作用,与《声声慢》中“满地黄花堆积”有异曲同工之妙。

D. 本诗由内到外,由远及近,借美人迟暮寄托身世之感,使诗歌更加深曲委婉,余味无穷。

16. 《唐人绝句精华》曾评价此诗:“于时于境皆极形其凄寂,处在此等环境中之人之情如何,不言而喻。”这首诗体现了诗人怎样的情感?请简要分析。

【答案】15. D 16. ①这是一首宫苑诗,描写了孤独、落寞的女子形象,表达了对深宫女子的同情。②诗人通过女子的遭遇抒写了自己的不得志。③借美人迟暮来表现诗人对青春易逝的慨叹。

【解析】

【15题详解】

本题考查学生对诗歌的理解和赏析能力。

D.“由远及近”这错误。写法是由内及外,由近及远,从屋内的黄昏渐临写屋外的春晚花落,从近处的杳无一人写到远处的庭空门掩。

故选D。

【16题详解】

本题考查学生对诗歌内容和情感的把握能力。

“金屋无人见泪痕”中用金屋藏娇的典故,表明所写之地是与人世隔绝的深宫,塑造了冷清寂寞的意境,流露出诗中人无依无伴的孤寂之感。所以这首诗表达了诗人对深宫女子的同情。

本诗是一首宫苑诗,借写深宫女子来写自己,根据注释可知,诗人天宝前期曾应进士试,又欲从军,均未如意,从此隐居颍水、汝河之滨,终生未仕,所以诗人借深宫女子的身世之悲来表现对自己身世的悲叹。

诗中“日落”、“黄昏”,这些都是大好时光即将逝去的象征;而“春欲晚”,“梨花满地”则象征诗中之人已经身老色衰,美人迟暮,所以这首诗还用象征手法来表现诗人对青春易逝的慨叹。

(三)名篇名句默写

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《阿房宫赋》里,作者同时用借代、对比手法,看似在描写音乐,其实是揭示秦始皇沉迷享乐的句子是“_______________________,_______________________”。

(2)李斯认为,秦穆公重用五位客卿,让秦国达到了“_____________________,_____________________”的强盛之势。

(3)苏洵在《六国论》中借助“_______________________,_______________________”指出了六国对抗秦国的具体方法,并认为此举会让秦人食不下咽。

(4)疏放洒脱的诗人往往视自然万象为自己的朋友,李白要“举杯邀明月”,苏轼要“侣鱼虾而友麋鹿”,张孝祥则认为“_______________________”。

(5)杜甫在《春望》中用“烽火”代指战争,“烽火连三月”表现战争持久不休,《登岳阳楼》中,同样采用借代手法指出边境战乱的句子是“_______________________”。

(6)司马光指责王安石推行变法是为自己“征利”,王安石就此予以反击的两句话是“_______________________,_______________________”。

【答案】 ①. 管弦呕哑 ②. 多于市人之言语 ③. 并国二十 ④. 遂霸西戎 ⑤. 以赂秦之地封天下之谋臣

⑥. 以事秦之心礼天下之奇才 ⑦. 万象为宾客 ⑧. 戎马关山北 ⑨. 为天下理财 ⑩. 不为征利

【解析】

【详解】本题考查学生准确默写名句名篇的能力。

易错字词有:“哑”“遂”“戎”“赂”。

三、语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

最近,“淄博烧烤”火爆全国,许多地方纷纷效仿。淄博烧烤的火爆,并不符合经济学对流行的定义。“烧烤”本身并不具备稀缺性,也不是新发明。“淄博烧烤出圈”的隐喻意义在于:平民对自由的表达。

据说淄博烧烤的引爆者,是那些在疫情期间受到善待的大学生。在去年五月,淄博人给上万名来此隔离的大学生提供好的食宿环境,临别时,当地政府又特地请同学们吃了一顿烧烤,并约定来年春暖花开时,大家再来淄博做客。互联网的世界,大学生从来是最活跃的流行文化的发酵者,他们在“淄博烧烤”这个概念上烙进了会冒烟的情感,进而爆出了全社会的“疫后共情”。而流行的第二级引爆人,是淄博当地政府:他们推出烧烤专线、组织烧烤志愿者,甚至还专门安排“烧烤列车”。在淄博吃烧烤,牛肉一串2.5元,烤生蚝5元,人均约50元到75元。因为价格管理得当,加之全民高度关注,亦无人会在( ① )之下引发众怒,迄今没有听到宰客的新闻。( ② )的商品让消费者尽情消费也不“肉疼”,( ③ )的市场环境处处彰显公平、诚信,谦卑和气的“小政府”让人倍感温暖。在某种意义上,淄博烧烤正在兑现人们对自由、公平市场的平民式想象。

18. 请在文中括号处填入恰当的成语。

19. 文中画波浪的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

【答案】18. ①众目睽睽

②物美价廉

③童叟无欺

19. 在互联网的世界里,大学生从来是流行文化最活跃的发酵者,他们在“淄博烧烤”这个概念上烙进了会冒烟的情感,进而引发了全社会的“疫后共情”。

【解析】

【18题详解】

本题考查学生理解并正确使用成语的能力。

第①空,语境指在全民的监督下没有人会宰客,可用“众目睽睽”。“众目睽睽”,指在广大群众注视之下,大家的眼睛都睁得大大地注视着。

第②空,语境修饰商品,结合“让消费者尽情消费也不‘肉疼”可知,商品质量好价格低,可用“物美价廉”。“物美价廉”,东西价钱便宜,质量又好。

第③空,语境修饰市场环境,结合“公平、诚信,谦卑和气”,可用“童叟无欺”。“童叟无欺”,既不欺骗小孩也不欺骗老人;指买卖公平。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

画波浪的句子有三处语病:

一是成分残缺。“互联网的世界”与下句“大学生从来是最活跃的流行文化的发酵者”出现了两个主语,把“互联网的世界”改为“在互联网的世界里”,使其作整个句子的状语。

二是语序不当。“最活跃的流行文化的”定语语序不当,改为“流行文化最活跃的”。

三是搭配不当。“爆出……‘疫后共情’”搭配不当,改为“引发……‘疫后共情’”。

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

香菜,是我们日常生活中非常常见的蔬菜,(①);喜欢香菜的人吃啥都想放香菜调味,可不喜欢的人一点都吃不下。(②)?其实造成大家对香菜如此爱憎分明的原因就是因为基因不同。讨厌香菜者体内拥有特殊版本的嗅觉受体基因“OR6A2”。拥有这种基因的人会对香菜中的醛类物质十分敏感。简直就是行走的香菜检测机。据香菜受害者回忆,香菜的“臭”特别有层次感。味道前调像臭虫,中调变成像肥皂,后调像发霉锅水。所以,不爱吃香菜的人真不一定是挑食!(③),但是后天的文化环境也能影响我们的选择。以前很讨厌香菜的朋友们,随着年纪增长、周围环境的影响,也可能有一天就接受香菜了。

20. 请在文中括号里补写恰当的语句,使它与上下文语意连贯、内容贴切,整段文字结构完整、逻辑严密,每处不超过15个字。

21. 人们常给厌恶某种特定食物的人贴上“挑食”的标签。请使用包含因果关系的句子,为“讨厌香菜者”摘掉“挑食”的标签。表达简洁流畅,不超过60个字。

【答案】20. ①但人们对它的态度却是两极分化 ②这是为什么呢 ③不过先天的嗅觉和味觉固然重要

21. 因为不吃香菜者是由其嗅觉受体基因“OR6A2”决定的,他们闻到的香菜味儿是臭的,所以不爱吃香菜的人一般不是挑食。

【解析】

【20题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

①结合冒号可知,此处是对后文的概括,结合后文两种截然相反的现象,应填“但人们对它的态度却是两极分化”。

②此处承上启下,后文为解释前面两种现象的原因,应填“这是为什么呢”。

③此处和后文未转折关系,结合“后天的文化环境也能影响我们的选择”可推知应是对前面原因的总结,应填“不过先天的嗅觉与味觉固然重要”。

【21题详解】

本题考查学生选用句式压缩语段的能力。

首先找出相关信息,“讨厌香菜者体内拥有特殊版本的嗅觉受体基因‘OR6A2’。拥有这种基因的人会对香菜中的醛类物质十分敏感。简直就是行走的香菜检测机。据香菜受害者回忆,香菜的‘臭’特别有层次感。味道前调像臭虫,中调变成像肥皂,后调像发霉锅水。所以,不爱吃香菜的人真不一定是挑食”。

再分析概括信息。以上内容可分为三层,首先是基因问题,对香菜中的某类物质十分敏感,导致闻着香菜味儿是臭的。据此用因果关系概括即可得出答案。

四、写作

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

自由就在于遵循一个人的良知。——彼得·辛格《黑格尔》

自由是在法律许可的范围内任意行事的权利。——孟德斯鸠

如果自由是名副其实的,那么一切都将服从于它。——埃·伯克

请根据以上材料写一篇议论文,体现你的感悟与思考,反映你的权衡与取舍。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【答案】略

【解析】

【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

这是一道引语类材料作文题。

试题的三则材料,以“自由”为核心,展现了先贤们对自由的真知灼见。第一句说明了自由与良知的关系,这里指出唯有遵循良知,即一个人内心的规矩、秩序,方能获得自由。第二句则指出自由与法律的关系,这一句话说明,自由,也离不开对于外在规律秩序的服从。而材料第三句,则在此基础上,充分强调了自由的重要性。这给我们一个启发:人是社会的人,不可能有绝对的自由;人的自由必须有自律和他律的制约;离开这两者,自由也没有保障。

行文构思上,先概括材料,由材料引出观点,如:约束之下,方得自由。说明在社会生活中,任何自由都要受到一定的约束和限制,没有任何限制、约束的自由是不存在的,自由决不是放任。接下来则可针对材料,分别从自律和他律等角度展开与自由之间的思辨性论证,比如,可以说,外在的约束可以帮助我们获得暂时的自由,而想要获得真正的自由,则必须要依靠自律去实现。从而说明自律是自由的保障,自由是自律的最高追求。最终,则可进行总结,说明将遵守公德、法律等外在他律变成自觉,能让我们获得真正的自由。

立意:

1.知行谨约束,灵魂方自由。

2.有约束才是真自由。

3.行有约,方自在。

4.约束不是绑架,自由不是放纵。

5.在规则里享受自由,在自由中完善规则。

6.慎独慎微,方得自在。

语文试卷

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3.考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存。满分150分,考试用时150分钟。

一、现代文阅读

(一)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

与传统的《人民日报》严肃、权威、高冷的“阳春白雪”形象迥然相异,“人民日报”微信公众号呈现出轻松、幽默甚至搞怪,喜怒哀乐溢于言表的“下里巴人”形象。这种“下里巴人”范式如何形成又为何被采纳?对“人民日报”等社交媒体新闻进行文本分析后发现,社交媒体新闻通过独有的召唤结构来寻找读者。

召唤结构是德国接受美学的代表人物沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的概念。伊瑟尔认为,文学文本是用表现性语言所写成的虚构性文本,不应该也不可能是客观世界的精确对应物,其形象体系和意义结构中必然存在着“未定点”和“空白点”。这些“未定点”和“空白点”具有召唤功能,可以激发读者去确定、去填补,从而把文本由潜能变为现实。因此,伊瑟尔称这种由“未定点”和“空百点”组成的文本的结构基础为文本的“召唤结构”。总之,召唤结构是连结创作意识和接受意识的桥梁,是召唤读者阅读的结构性机制。

社交媒体的新闻不仅通过“未定点”和“空白点”来召唤读者,还通过“惊奇”、“呼告”、接近性等来吸引受众。下文主要以“人民日报”和“澎湃新闻”的公众号为例进行论述。

(一)设置悬念:激发受众好奇心理

悬念是一种设置空白点的叙事技巧,它利用“抑制”和“拖延”等艺术手法在故事情节安排上不断地留下疑窦,以催生受众强烈的好奇心和急切的心理期待,从而引起他们对故事发展及人物命运的热切关怀和浓厚兴趣。

传统新闻教育和新闻实践都有明确要求,即标题必须标出关键事实,但是社交媒体的新闻标题却常使用延宕手法,故意抑制关键事实的出现。如“人民日报”公众号下列标题:

(1)人抓到了!

(2)不拘你,拘谁!

(3)谢谢你!希腊小伙

(4)死刑!!

上述四个标题中,新闻关键信息均缺失多半。由于诸多要素处于空白状态,自然让受众产生了强烈的好奇心和期待心理,以致迅捷或毫不犹像地点开新闻。

许多新闻只在微信平台等社交媒体呈现时才采取悬念设置的标题模式,而在其他平台呈现则采取传统新闻的标题模式,如“澎湃新闻”在其网页版的标题陈述关键事实:“莎普爱思营销之路:先在医院遇控,转非处方药后做广告大卖。”而公众号版的标题则设置悬念:“莎普爱思成‘洗脑神药’,是从这个字的改变开始的。”

对比传统媒体新闻标题,社交媒体版标题往往通过隐没关键信息来故意造成信息的空白点。因此,传统媒体的新闻依靠新闻价值吸引受众,社交媒体的新闻却依靠悬念吸引受众。

(二)突显惊奇:激起受众震惊心理

如同悬念,惊奇也是一种叙事手法。惊奇是由故事“突转”造成,就是故事的发展突然向别的甚至反方向转化,这种突转使读者在阅读中原先产生的心理预期落空,因而感到惊奇。如:

(5)看着都疼!落石砸断4根肋骨,他强忍剧痛将乘客送至安全区

(6)怪不怪?局长的灯亮着,科长就不敢关灯,科员只能干等着

(7)目瞪口呆!网上在逃人员被抓后“质问”警察:国庆节,你们不放假吗?

新奇性是新闻价值的要素之一,而新闻的“突转”便是因为新闻所报道的事实出乎受众的意料而发生,因此惊奇与新闻具有天然的契合性。传统新闻标题把关键信息揭示出来,在一定程度上便是诉诸新奇性,即惊奇感。但社交媒体新闻不仅直接叙述造成惊奇的“变转”事实,而且用评论,发问等话语把这份“惊奇点”或“惊奇感”直白地表达出来,以强化“惊奇”。如“澎湃新闻”网页版标题:“坐高铁时发现车厢少了8节,回应:临时接通知车厢编组变动”,而其公众号版标题则为:“奇葩!有坐票没车厢,高铁回应让网友炸了”。

(三)真情呼告:构造面对面场景

呼告指行文时对不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来。包括两种类型:一是直呼文中的人或物并与其进行对话;二是把不在场的读者或受众当作面对面的亲朋好友进行直接交流。

社交媒体新闻的呼告,主要以第二种类型为主。由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体“他”,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体“你”,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体“我”。如:

(8)71位有梦想的同学,人民日报社正在找你!

(9)中国农民丰收节,大伙都在,就差你啦!

(10)这些保健食品都是假的,别买!快告诉爸妈!

通过把不在眼前的受众视如在眼前而与之交流,以拉近新闻生产者和新闻消费者之间的距离,使新闻具有强烈的“有的放矢”感,从而引起受众的感情共鸣。

(四)诉诸接近:唤起受众的亲切感

虽然接近性是新闻价值的要素之一,但微信新闻尤其诉诸这一要素,并将之作为一个重要策略。微信新闻诉诸于两种接近性:一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。如“人民日报”公众号除新闻外,固定栏目还有“关注”“健康”“夜读”等等,其内容涵盖范围非常广泛。二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语,如:

(11)吓skr人!这居然不是摆拍

(12)台风又双焱来了!这些地方将受到影响

上述四种召唤结构并非泾渭分明,往往夹杂使用。种种召唤结构使新闻褪却原来好恶不言于表的严肃表情,换上了喜形于色的率真面孔,甚至大呼小叫、拍案而起的形象,从而让人感到《人民日报》从遥不可及的圣洁高坛走入了触手可及的凡尘俗世。

(摘编自曾庆香《社交媒体召唤结构:新闻交往化与亲密性》,有删改)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. “悬念”是指利用“抑制”和“延宕”等手法在情节安排上制造空白,留下疑窦,以催生好奇心和期待。

B. “惊奇”源于“突转”,当读者预先阅读预期落空,则产生“惊奇感”,这与新闻的新奇性天然契合。

C. “呼告”是指对文中不在场的人或物发出呼唤并与之对话,从而拉近新闻叙述者与受众的距离,引发其共鸣。

D. “接近性”主要表现在题材和用语两方面,其对象均指向新闻受众,一贴近民生,二是贴近语言表达。

2. 下列对材料相关内容概括和分析,不正确的一项是( )

A. 传统新闻标题通过报道“突转”事实来展现“惊奇”,而社交媒体新闻标题则在叙述事实的基础上,将其中隐含的“惊奇点”或“惊奇感”表达出来以突显“惊奇”。

B. 把不在现场的读者或受众当作面对面的人群进行呼告,在社交媒体新闻标题中具体有两种表现:一是称呼上直呼“你”;二是发出“提醒”或“警告”。

C. 传统媒体的社交媒体版新闻或通过结果性语句来设置悬念,或通过评价性语句来制造惊奇,或通过呼告性语句来召唤交流,或通过通俗化语体来唤起亲切感。

D. 通过对比社交媒体新闻与传统新闻发现,社交媒体新闻主要通过“悬念”与“惊奇”两种叙事技巧、真情“呼告”、题材与用语接近受众等方法来召唤读者。

3. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 依照伊瑟尔的观点,基于文本中必然存在的“未定点”和“空白点”,文本具有极强的开放性,读者可以根据自身素质自由填补和充实。

B. 社交媒体的跨时空性使新闻受众从想象主体转变为旁观主体,甚至完全平等的参与主体,因此,受众能对原新闻进行更正、延伸或反转。

C. 社交媒体新闻标题的召唤结构,有时只有一个要素,但更多的是多个召唤要素的融合交织,其体现的是以新闻受众为主的互联网思维。

D. 在社交媒体时代,传统媒体的严肃性、权威性被消解、颠覆,社交媒体新闻呈现出轻松、幽默、率真的形象,自此,新闻从神坛走入凡间。

4. 请联系文章内容,给“召唤结构”下定义。

5. 下表为2023年5月《澎湃新闻》和《人民日报》微信公众号部分标题汇总表,请根据材料内容,请据此表举例分析社交媒体新闻标题的特点及效果。

《澎湃新闻》微信公众号标题 《人民日报》微信公众号标题

金价“越等越贵”,今年还要“狂飙”数百美元?你囤了吗 这位厦门姑娘,你被拍了!

揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联 高考262分,旁听12年,他要“博士”毕业了

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

托内兄如海荐西宾,接外孙贾母惜孤女(节选)

黛玉方进入房时、只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来,黛玉便知是他外机母。方欲拜见时、早被他外祖母一把搂入怀中,心肝儿肉叫着大哭起来。当下地下侍立之人,无不掩面涕泣,黛玉也哭个不住。一时众人慢慢解劝住了,黛玉见拜见了外祖母。——此即冷子兴所云之史氏太君,贾赦贾政之母也。当下贾母一一指与黛玉:“这是你大舅母;这是你二劳母;这是你先珠大哥的媳妇珠大嫂子。”黛玉一一拜见过。贾母又说:“请姑娘们来。今日远客才来,可以不必上学去了。”众人答应了一声,便去了两个。

黛玉忙起身迎上来见礼,互相厮认过,大家归了坐。丫鬟们斟上茶来。不过说些黛玉之母如何得病、如何请医服药,如何送死发丧。不免贾母又伤感起来,因说:“我这些儿女、所疼者独有你母、今日一旦先舍我而去,连面也不能一见,今见了你,我怎不伤心!”说着、搂了黛玉在怀,又呜咽起来。众人忙都宽慰解释,方略略止住。

一语未了、只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气、恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时,只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子:头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦双鱼比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母笑道:“你不认得他。他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他“凤辣子,就是了。”

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕试泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,意忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手,问;“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了,也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,让他们去歇歇。”

材料二:

皇恩重元妃省父母,天伦乐宝玉呈才藻(节选)

茶已三献,贾妃降座,乐止,退入侧室更衣,方备省亲车驾出园。至贾母正室,欲行家礼,贾母等俱跪止之。贾妃垂泪,彼此上前厮见,一手挽贾母,一手挽王夫人,三人满心皆有许多话,但说不出,只是呜咽对泣而已。邢夫人、李纨、王熙凤、迎春、探春、惜春等,俱在旁垂泪无言。半日,贾妃方忍悲强笑,安慰道:“当日既送我到那不得见人的去处,好容易今日回家,娘儿们这时不说不笑,反倒哭个不了,一会子我去了,又不知多早晚才能一见!”说到这句,不禁又哽咽起来。邢夫人忙上来劝解。贾母等让贾妃归坐,又逐次一一见过,又不免哭泣一番。然后东西两府执事人等在外厅行礼。其媳妇丫鬟行礼毕。贾妃叹道:“许多亲眷,可惜都不能见面!”王夫人启道:“现有外亲薛王氏及宝钗黛玉在外候旨。外眷无职,不敢擅入。”

又有贾政至帘外问安行参等事。元妃又向其父说道:“田舍之家,齑盐布帛,得遂天伦之乐;今虽富贵,骨肉分离,终无意趣。”贾政亦舍泪启道:“臣草芥寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。今贵人上锡天恩,下昭祖德,此皆山川日月之精华,祖宗之远德,钟于一人,幸及政夫妇。且今上体天地生生之大德,垂古今未有之旷恩,虽肝脑涂地,岂能报效万一!惟朝乾夕惕,忠于厥职。伏愿圣君万岁千秋,乃天下苍生之福也。贵妃切勿以政夫妇残年为念。更祈自加珍爱,惟勤慎肃恭以侍上,庶不负上眷顾隆恩也。”贾妃亦嘱以“国事宜勤,暇时保养,切勿记念”。贾政又启:“园中所有亭台轩馆,皆系宝玉所题:如果有一二可寓目者,请即赐名为幸。”元妃听了宝玉能题,便含笑说道:“果进益了。”贾政退出。

元妃因问:“宝玉因何不见?”贾母乃启道:“无职外男,不敢擅入。”元妃命引进来。小太监引宝玉进来,先行国礼毕,命他近前,携手揽于怀内,又抚其头颈笑道:“比先长了好些”一语未终,泪如雨下。

6. 下列对两则相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 材料一写王熙凤出场运用了侧面烘托的手法,通过在场人们的反应丰满了王熙凤的人物形象,收到了巧妙的艺术效果。

B. 材料一中王熙凤对黛玉这个初来贾府的“远客”嘘寒问暖,不仅是对贾母的逢迎和讨好,更蕴含着她对黛玉关爱之情。

C. 材料二写到的元妃省亲是全书中贾府兴盛得势的重要表现,在这炙手可热的权势之下,却是暗流涌动的败落。

D. 材料二中“茶已三献,贾妃降座”,以及贾母启道“无职外男,不敢擅入”等细节,体现了此次省亲礼节繁琐,等级森严

7. 下列对两则材料艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “机关算尽太聪明,反算了卿卿性命”,在材料一的诸多细节表现了王熙凤“太聪明”的形象特征,“忙转悲为喜”的“忙”字十分传神。

B. 不见其人,先闻其声,王熙凤的高调出场,体现了其在贾府的地位和张扬跋扈的性格,也与其悲惨结局形成鲜明对比,令人唏嘘。

C. “草蛇灰线,伏脉千里”,文中着墨描写元妃回家省亲与亲人叙离别情,在这烈火烹油的辉煌之后,小说结尾提及的贾府的无上政治荣耀也就有迹可循了。

D. 《红楼梦》善用隐涵,处处可品。元妃承蒙皇恩回家省亲,本应是无上恩宠的喜事,但其数次哽咽及垂泪,不免令人多思其在宫里的真正处境。

8. 王熙凤具有高超的说话艺术,请指出三处这样的细节并简要分析。

9. “千红一哭,万艳同悲”,《红楼梦》中众多女性悲凉人生令人叹息。材料中林黛玉“进贾府”与贾元春“回贾府”之间有何不同的悲剧意义呢?

二、古代诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

王翱,字九皋,盐山人,永乐进士。宣德元年,以杨士奇荐擢御史时官吏有罪不问重轻,许赎罪还职。翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

公为吏部尚书,忠清,为英皇所信任。仲孙以荫入监,将应秋试,以有司印卷白公。公曰:“汝才可登第,吾岂忍蔽之哉!若汝因之中选,则妨一寒士矣。且汝有阶得仕,何必强所不能,以幸冀非分邪?”列卷火之。

公一女,嫁为畿辅某官某妻。公夫人甚爱女,每迎女,婿固不遣,恚而语女曰:“而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母;且迁我如振落叶耳,而固吝者何?”女寄言于母。夫人一夕置酒,跪白公。公大怒,取案上器击伤夫人,出,驾而宿于朝房,旬乃还第。婿竟不调。

公为都御史,与太监某守辽东。某亦守法,与公甚相得也。后公改两广,太监泣别,赠大珠四枚。公固辞。太监泣曰:“是非贿得之。昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣,某得八焉,今以半别公,公固知某不贪也。”公受珠,内所著披袄中,纫之。后还朝,求太监后,得二从子。公劳之曰:“若翁廉,若辈得无苦贫乎?”皆曰:“然。”公曰:“如有营,予佐尔贾。”二子心计,公无从办,特示故人意耳。皆阳应曰:“诺。”公屡促之,必如约。乃伪为屋券,列贾五百金,告公。公拆袄,出珠授之,封识宛然。

帝眷翱厚,时召对便殿,称“先生”不名。而翱年几八十,多忘,尝令郎谈伦随入。帝问故,翱顿首曰:“臣老矣,所聆圣谕,恐遗误,令此郎代识之,其人诚谨可信也。”成化元年进太子太保,雨雪免朝参。屡疏乞归,辄慰留,数遣医视疾。三年,疾甚,乃许致仕。未出都卒,年八十有四。赠太保,谥忠肃。

(节选自《明史·王翱传》)

10. 文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

以A杨B士C奇D荐E擢F御G史H时I官J吏K有L罪M不N问O重P轻

11. 下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “公夫人甚爱女”的“爱”与《齐桓晋文之事》中“百姓皆以王为爱也”的“爱”含义不同。

B. “公固辞”的“固”与《庖丁解牛》中“因其固然”的“固”含义不同。

C. “若翁廉”的“若”与《烛之武退秦师》中“若亡郑而有益于君”的“若”用法相同。

D. “数遣医视疾”的“数”与《鸿门实》中“范增数目项王”的“数”含义相同。

12. 下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 王翱深得皇上信任,曾针对官场积弊提出犯贪脏罪者不得复职的意见,得到了皇上的赞同。

B. 王翱的仲孙走后门拿到秋试试卷,王翱认为科场舞弊对寒士不公平,就把试卷撕了烧掉了。

C. 王翱的女婿想要通过王翱的关系调往京城做官,王翱不答应,女婿最终没能调入京城任职。

D. 王翱从辽东回朝时,收了一同工作的宦官赠予的数颗明珠,后来他寻其后人,送还了明珠。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

(2)然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

14. 请简要概括文中王翱的形象特点。

(二)古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

春怨

(唐)刘方平①

纱窗日落渐黄昏,

金屋无人见泪痕。

寂寞空庭春欲晚,

梨花满地不开门。

【注】①刘方平,唐玄宗天宝年间诗人,天宝前期曾应进士试,又欲从军,均未如意,从此隐居颍水、汝河之滨,终生未仕。

15. 下列关于这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联借景抒情,点明时间、地点和环境氛围。渐近黄昏,碧纱窗上日影消失,凄清伤怨之情跃然纸上。

B. 颔联化用“金屋藏娇”的典故,写出了诗中主人公凄凉悲苦的心境和现实处境。

C. 尾联遥应颔联,对诗中主人公起陪衬作用,与《声声慢》中“满地黄花堆积”有异曲同工之妙。

D. 本诗由内到外,由远及近,借美人迟暮寄托身世之感,使诗歌更加深曲委婉,余味无穷。

16. 《唐人绝句精华》曾评价此诗:“于时于境皆极形其凄寂,处在此等环境中之人之情如何,不言而喻。”这首诗体现了诗人怎样的情感?请简要分析。

(三)名篇名句默写

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《阿房宫赋》里,作者同时用借代、对比手法,看似在描写音乐,其实是揭示秦始皇沉迷享乐的句子是“_______________________,_______________________”。

(2)李斯认为,秦穆公重用五位客卿,让秦国达到了“_____________________,_____________________”的强盛之势。

(3)苏洵在《六国论》中借助“_______________________,_______________________”指出了六国对抗秦国的具体方法,并认为此举会让秦人食不下咽。

(4)疏放洒脱的诗人往往视自然万象为自己的朋友,李白要“举杯邀明月”,苏轼要“侣鱼虾而友麋鹿”,张孝祥则认为“_______________________”。

(5)杜甫在《春望》中用“烽火”代指战争,“烽火连三月”表现战争持久不休,《登岳阳楼》中,同样采用借代手法指出边境战乱的句子是“_______________________”。

(6)司马光指责王安石推行变法是为自己“征利”,王安石就此予以反击的两句话是“_______________________,_______________________”。

三、语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

最近,“淄博烧烤”火爆全国,许多地方纷纷效仿。淄博烧烤的火爆,并不符合经济学对流行的定义。“烧烤”本身并不具备稀缺性,也不是新发明。“淄博烧烤出圈”的隐喻意义在于:平民对自由的表达。

据说淄博烧烤的引爆者,是那些在疫情期间受到善待的大学生。在去年五月,淄博人给上万名来此隔离的大学生提供好的食宿环境,临别时,当地政府又特地请同学们吃了一顿烧烤,并约定来年春暖花开时,大家再来淄博做客。互联网的世界,大学生从来是最活跃的流行文化的发酵者,他们在“淄博烧烤”这个概念上烙进了会冒烟的情感,进而爆出了全社会的“疫后共情”。而流行的第二级引爆人,是淄博当地政府:他们推出烧烤专线、组织烧烤志愿者,甚至还专门安排“烧烤列车”。在淄博吃烧烤,牛肉一串2.5元,烤生蚝5元,人均约50元到75元。因为价格管理得当,加之全民高度关注,亦无人会在( ① )之下引发众怒,迄今没有听到宰客的新闻。( ② )的商品让消费者尽情消费也不“肉疼”,( ③ )的市场环境处处彰显公平、诚信,谦卑和气的“小政府”让人倍感温暖。在某种意义上,淄博烧烤正在兑现人们对自由、公平市场的平民式想象。

18. 请在文中括号处填入恰当的成语。

19. 文中画波浪的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

香菜,是我们日常生活中非常常见的蔬菜,(①);喜欢香菜的人吃啥都想放香菜调味,可不喜欢的人一点都吃不下。(②)?其实造成大家对香菜如此爱憎分明的原因就是因为基因不同。讨厌香菜者体内拥有特殊版本的嗅觉受体基因“OR6A2”。拥有这种基因的人会对香菜中的醛类物质十分敏感。简直就是行走的香菜检测机。据香菜受害者回忆,香菜的“臭”特别有层次感。味道前调像臭虫,中调变成像肥皂,后调像发霉锅水。所以,不爱吃香菜的人真不一定是挑食!(③),但是后天的文化环境也能影响我们的选择。以前很讨厌香菜的朋友们,随着年纪增长、周围环境的影响,也可能有一天就接受香菜了。

20. 请在文中括号里补写恰当的语句,使它与上下文语意连贯、内容贴切,整段文字结构完整、逻辑严密,每处不超过15个字。

21. 人们常给厌恶某种特定食物的人贴上“挑食”的标签。请使用包含因果关系的句子,为“讨厌香菜者”摘掉“挑食”的标签。表达简洁流畅,不超过60个字。

四、写作

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

自由就在于遵循一个人的良知。——彼得·辛格《黑格尔》

自由是在法律许可的范围内任意行事的权利。——孟德斯鸠

如果自由是名副其实的,那么一切都将服从于它。——埃·伯克

请根据以上材料写一篇议论文,体现你的感悟与思考,反映你的权衡与取舍。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

重庆市巴蜀名校2022-2023学年高一下学期期末考试

语文试卷 答案解析

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3.考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存。满分150分,考试用时150分钟。

一、现代文阅读

(一)现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

与传统的《人民日报》严肃、权威、高冷的“阳春白雪”形象迥然相异,“人民日报”微信公众号呈现出轻松、幽默甚至搞怪,喜怒哀乐溢于言表的“下里巴人”形象。这种“下里巴人”范式如何形成又为何被采纳?对“人民日报”等社交媒体新闻进行文本分析后发现,社交媒体新闻通过独有的召唤结构来寻找读者。

召唤结构是德国接受美学的代表人物沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的概念。伊瑟尔认为,文学文本是用表现性语言所写成的虚构性文本,不应该也不可能是客观世界的精确对应物,其形象体系和意义结构中必然存在着“未定点”和“空白点”。这些“未定点”和“空白点”具有召唤功能,可以激发读者去确定、去填补,从而把文本由潜能变为现实。因此,伊瑟尔称这种由“未定点”和“空百点”组成的文本的结构基础为文本的“召唤结构”。总之,召唤结构是连结创作意识和接受意识的桥梁,是召唤读者阅读的结构性机制。

社交媒体的新闻不仅通过“未定点”和“空白点”来召唤读者,还通过“惊奇”、“呼告”、接近性等来吸引受众。下文主要以“人民日报”和“澎湃新闻”的公众号为例进行论述。

(一)设置悬念:激发受众好奇心理

悬念是一种设置空白点的叙事技巧,它利用“抑制”和“拖延”等艺术手法在故事情节安排上不断地留下疑窦,以催生受众强烈的好奇心和急切的心理期待,从而引起他们对故事发展及人物命运的热切关怀和浓厚兴趣。

传统新闻教育和新闻实践都有明确要求,即标题必须标出关键事实,但是社交媒体的新闻标题却常使用延宕手法,故意抑制关键事实的出现。如“人民日报”公众号下列标题:

(1)人抓到了!

(2)不拘你,拘谁!

(3)谢谢你!希腊小伙

(4)死刑!!

上述四个标题中,新闻关键信息均缺失多半。由于诸多要素处于空白状态,自然让受众产生了强烈的好奇心和期待心理,以致迅捷或毫不犹像地点开新闻。

许多新闻只在微信平台等社交媒体呈现时才采取悬念设置的标题模式,而在其他平台呈现则采取传统新闻的标题模式,如“澎湃新闻”在其网页版的标题陈述关键事实:“莎普爱思营销之路:先在医院遇控,转非处方药后做广告大卖。”而公众号版的标题则设置悬念:“莎普爱思成‘洗脑神药’,是从这个字的改变开始的。”

对比传统媒体新闻标题,社交媒体版标题往往通过隐没关键信息来故意造成信息的空白点。因此,传统媒体的新闻依靠新闻价值吸引受众,社交媒体的新闻却依靠悬念吸引受众。

(二)突显惊奇:激起受众震惊心理

如同悬念,惊奇也是一种叙事手法。惊奇是由故事“突转”造成,就是故事的发展突然向别的甚至反方向转化,这种突转使读者在阅读中原先产生的心理预期落空,因而感到惊奇。如:

(5)看着都疼!落石砸断4根肋骨,他强忍剧痛将乘客送至安全区

(6)怪不怪?局长的灯亮着,科长就不敢关灯,科员只能干等着

(7)目瞪口呆!网上在逃人员被抓后“质问”警察:国庆节,你们不放假吗?

新奇性是新闻价值的要素之一,而新闻的“突转”便是因为新闻所报道的事实出乎受众的意料而发生,因此惊奇与新闻具有天然的契合性。传统新闻标题把关键信息揭示出来,在一定程度上便是诉诸新奇性,即惊奇感。但社交媒体新闻不仅直接叙述造成惊奇的“变转”事实,而且用评论,发问等话语把这份“惊奇点”或“惊奇感”直白地表达出来,以强化“惊奇”。如“澎湃新闻”网页版标题:“坐高铁时发现车厢少了8节,回应:临时接通知车厢编组变动”,而其公众号版标题则为:“奇葩!有坐票没车厢,高铁回应让网友炸了”。

(三)真情呼告:构造面对面场景

呼告指行文时对不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来。包括两种类型:一是直呼文中的人或物并与其进行对话;二是把不在场的读者或受众当作面对面的亲朋好友进行直接交流。

社交媒体新闻的呼告,主要以第二种类型为主。由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体“他”,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体“你”,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体“我”。如:

(8)71位有梦想的同学,人民日报社正在找你!

(9)中国农民丰收节,大伙都在,就差你啦!

(10)这些保健食品都是假的,别买!快告诉爸妈!

通过把不在眼前的受众视如在眼前而与之交流,以拉近新闻生产者和新闻消费者之间的距离,使新闻具有强烈的“有的放矢”感,从而引起受众的感情共鸣。

(四)诉诸接近:唤起受众的亲切感

虽然接近性是新闻价值的要素之一,但微信新闻尤其诉诸这一要素,并将之作为一个重要策略。微信新闻诉诸于两种接近性:一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。如“人民日报”公众号除新闻外,固定栏目还有“关注”“健康”“夜读”等等,其内容涵盖范围非常广泛。二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语,如:

(11)吓skr人!这居然不是摆拍

(12)台风又双焱来了!这些地方将受到影响

上述四种召唤结构并非泾渭分明,往往夹杂使用。种种召唤结构使新闻褪却原来好恶不言于表的严肃表情,换上了喜形于色的率真面孔,甚至大呼小叫、拍案而起的形象,从而让人感到《人民日报》从遥不可及的圣洁高坛走入了触手可及的凡尘俗世。

(摘编自曾庆香《社交媒体召唤结构:新闻交往化与亲密性》,有删改)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. “悬念”是指利用“抑制”和“延宕”等手法在情节安排上制造空白,留下疑窦,以催生好奇心和期待。

B. “惊奇”源于“突转”,当读者预先的阅读预期落空,则产生“惊奇感”,这与新闻的新奇性天然契合。

C. “呼告”是指对文中不在场的人或物发出呼唤并与之对话,从而拉近新闻叙述者与受众的距离,引发其共鸣。

D. “接近性”主要表现在题材和用语两方面,其对象均指向新闻受众,一是贴近民生,二是贴近语言表达。

2. 下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 传统新闻标题通过报道“突转”事实来展现“惊奇”,而社交媒体新闻标题则在叙述事实的基础上,将其中隐含的“惊奇点”或“惊奇感”表达出来以突显“惊奇”。

B. 把不在现场的读者或受众当作面对面的人群进行呼告,在社交媒体新闻标题中具体有两种表现:一是称呼上直呼“你”;二是发出“提醒”或“警告”。

C. 传统媒体的社交媒体版新闻或通过结果性语句来设置悬念,或通过评价性语句来制造惊奇,或通过呼告性语句来召唤交流,或通过通俗化语体来唤起亲切感。

D. 通过对比社交媒体新闻与传统新闻发现,社交媒体新闻主要通过“悬念”与“惊奇”两种叙事技巧、真情“呼告”、题材与用语接近受众等方法来召唤读者。

3. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A. 依照伊瑟尔的观点,基于文本中必然存在的“未定点”和“空白点”,文本具有极强的开放性,读者可以根据自身素质自由填补和充实。

B. 社交媒体的跨时空性使新闻受众从想象主体转变为旁观主体,甚至完全平等的参与主体,因此,受众能对原新闻进行更正、延伸或反转。

C. 社交媒体新闻标题的召唤结构,有时只有一个要素,但更多的是多个召唤要素的融合交织,其体现的是以新闻受众为主的互联网思维。

D. 在社交媒体时代,传统媒体的严肃性、权威性被消解、颠覆,社交媒体新闻呈现出轻松、幽默、率真的形象,自此,新闻从神坛走入凡间。

4. 请联系文章内容,给“召唤结构”下定义。

5. 下表为2023年5月《澎湃新闻》和《人民日报》微信公众号部分标题汇总表,请根据材料内容,请据此表举例分析社交媒体新闻标题的特点及效果。

《澎湃新闻》微信公众号标题 《人民日报》微信公众号标题

金价“越等越贵”,今年还要“狂飙”数百美元?你囤了吗 这位厦门姑娘,你被拍了!

揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联 高考262分,旁听12年,他要“博士”毕业了

【答案】1. D 2. B 3. A

4. 召唤结构是由沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的认为文本存在“未定点”和“空白点”激发读者去确定、去填补把文本由潜能变为现实的作者与读者之间的桥梁。

5. ①特点:“揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联”标题设置悬念;“高考262分,旁听12年,他要‘博士’毕业了”标题突显惊奇;“这位厦门姑娘,你被拍了”标题真情呼告;“金价‘越等越贵’,今年还要‘狂飙’数百美元?你囤了吗”标题诉诸接近。

②效果:设置悬念的标题激发受众好奇心理;标题突显惊奇的激起受众震惊心理;标题真情呼告的构造面对面场景;标题诉诸接近唤起受众的亲切感。

【解析】

【1题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

D.“其对象均指向新闻受众”范围扩大,依据“微信新闻诉诸于两种接近性:一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。……二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语”可知,受众的群体范围不是全部,应该是特定题材或偏好网络用语的群体。

故选D。

【2题详解】

本题考查学生根据文本内容进行判断、推理的能力。

B.“在社交媒体新闻标题中具体有两种表现:一是称呼上直呼‘你’;二是发出‘提醒’或‘警告’”错误。依据原文“社交媒体新闻的呼告,主要以第二种类型为主”“由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体‘他’,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体‘你’,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体‘我’”可知,没有发出“提醒”或“警告”的表现。

故选B。

【3题详解】

本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

B.“因此,受众能对原新闻进行更正、延伸或反转”于文无据。原文“由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体‘他’,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体‘你’,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体‘我’”可知,原文并无选项因果关系的结论性阐述。

C.“有时只有一个要素”主观推断,原文“上述四种召唤结构并非泾渭分明,往往夹杂使用”可知,是否有只有一个要素的新闻标题,原文并无定论。

D.“在社交媒体时代,传统媒体的严肃性、权威性被消解、颠覆,社交媒体新闻呈现出轻松、幽默、率真的形象,自此,新闻从神坛走入凡间”过于绝对。原文“许多新闻只在微信平台等社交媒体呈现时才采取悬念设置的标题模式,而在其他平台呈现则采取传统新闻的标题模式,如‘澎湃新闻’在其网页版的标题陈述关键事实:‘莎普爱思营销之路:先在医院遇控,转非处方药后做广告大卖。’”“传统新闻标题把关键信息揭示出来,在一定程度上便是诉诸新奇性,即惊奇感”可知,本文阐述的是社交媒体的新闻,但传统媒体依然是存在的,不是本文的论述内容。

故选A。

【4题详解】

本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

下定义的格式是“种差+邻近属概念”。

“邻近属概念”是指包含被定义者最小的属概念,“总之,召唤结构是连结创作意识和接受意识的桥梁,是召唤读者阅读的结构性机制”中的“桥梁”,是邻近属概念。

“种差”是被定义概念的本质属性,“伊瑟尔称这种由‘未定点’和‘空白点’组成的文本的结构基础为文本的‘召唤结构’”“这些‘未定点’和空白点’具有召唤功能,可以激发读者去确定、去填补,从而把文本由潜能变为现实”,说明“召唤结构”的构成原理,是种差。“召唤结构是德国接受美学的代表人物沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的概念”,说明“召唤结构”的理论提出者,是种差。

综合以上内容,按照下定义的格式组织语言,即得出答案召唤结构是由沃尔夫冈·伊瑟尔所提出的认为文本存在“未定点”和“空白点”激发读者去确定、去填补把文本由潜能变为现实的作者与读者之间的桥梁。

【5题详解】

本题考查学生运用文章信息,探究问题的能力。

由原文“悬念是一种设置空白点的叙事技巧,……从而引起他们对故事发展及人物命运的热切关怀和浓厚兴趣”“新闻关键信息均缺失多半。由于诸多要素处于空白状态,自然让受众产生了强烈的好奇心和期待心理,以致迅捷或毫不犹像地点开新闻”可知,“揪心!桥梁突然垮塌,4名干部落水失联”标题没有说明失联的人生死情况,故设置悬念,激发受众好奇心理;

由原文“惊奇是由故事‘突转’造成,就是故事的发展突然向别的甚至反方向转化,这种突转使读者在阅读中原先产生的心理预期落空,因而感到惊奇”“但社交媒体新闻不仅直接叙述造成惊奇的‘变转’事实,而且用评论,发问等话语把这份‘惊奇点’或‘惊奇感’直白地表达出来,以强化‘惊奇’”可知,“高考262分,旁听12年,他要‘博士’毕业了”标题内容反常规,突显惊奇,激起受众震惊心理;

由原文“呼告指行文时对不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他(它)说起话来”“由于网络连接,社交媒体能使人们穿越时空进行交往,新闻受众不再是无法沟通、附和与回应,更无法进行争论与更正的想象主体‘他’,而是能够进行点赞、评论和转发等回应的旁观主体‘你’,甚至是能够进行对话、反驳与协商的参与主体‘我’”可知,“这位厦门姑娘,你被拍了”标题直呼文中人物,真情呼告,构造面对面场景;

由原文“一是题材上的接近,即主要报道紧贴民生的社会新闻和实用知识。如‘人民日报’公众号除新闻外,固定栏目还有‘关注’‘健康’‘夜读’等等,其内容涵盖范围非常广泛。二是用语上的接近,即偏爱口语和流行的网络用语”可知,“金价‘越等越贵’,今年还要‘狂飙’数百美元?你囤了吗”标题和受众实际生活接近,并“狂飙”是流行的电视剧名也是网络流行语,标题诉诸接近,唤起受众的亲切感。

(二)现代文阅读Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

托内兄如海荐西宾,接外孙贾母惜孤女(节选)

黛玉方进入房时、只见两个人搀着一位鬓发如银的老母迎上来,黛玉便知是他外机母。方欲拜见时、早被他外祖母一把搂入怀中,心肝儿肉叫着大哭起来。当下地下侍立之人,无不掩面涕泣,黛玉也哭个不住。一时众人慢慢解劝住了,黛玉见拜见了外祖母。——此即冷子兴所云之史氏太君,贾赦贾政之母也。当下贾母一一指与黛玉:“这是你大舅母;这是你二劳母;这是你先珠大哥的媳妇珠大嫂子。”黛玉一一拜见过。贾母又说:“请姑娘们来。今日远客才来,可以不必上学去了。”众人答应了一声,便去了两个。

黛玉忙起身迎上来见礼,互相厮认过,大家归了坐。丫鬟们斟上茶来。不过说些黛玉之母如何得病、如何请医服药,如何送死发丧。不免贾母又伤感起来,因说:“我这些儿女、所疼者独有你母、今日一旦先舍我而去,连面也不能一见,今见了你,我怎不伤心!”说着、搂了黛玉在怀,又呜咽起来。众人忙都宽慰解释,方略略止住。

一语未了、只听后院中有人笑声,说:“我来迟了,不曾迎接远客!”黛玉纳罕道:“这些人个个皆敛声屏气、恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?”心下想时,只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子:头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦双鱼比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。黛玉连忙起身接见。贾母笑道:“你不认得他。他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他“凤辣子,就是了。”

这熙凤携着黛玉的手,上下细细打量了一回,仍送至贾母身边坐下,因笑道:“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕试泪。贾母笑道:“我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。”这熙凤听了,忙转悲为喜道:“正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,意忘记了老祖宗。该打,该打!”又忙携黛玉之手,问;“妹妹几岁了?可也上过学?现吃什么药?在这里不要想家,想要什么吃的、什么玩的,只管告诉我;丫头老婆们不好了,也只管告诉我。”一面又问婆子们:“林姑娘的行李东西可搬进来了?带了几个人来?你们赶早打扫两间下房,让他们去歇歇。”

材料二:

皇恩重元妃省父母,天伦乐宝玉呈才藻(节选)

茶已三献,贾妃降座,乐止,退入侧室更衣,方备省亲车驾出园。至贾母正室,欲行家礼,贾母等俱跪止之。贾妃垂泪,彼此上前厮见,一手挽贾母,一手挽王夫人,三人满心皆有许多话,但说不出,只是呜咽对泣而已。邢夫人、李纨、王熙凤、迎春、探春、惜春等,俱在旁垂泪无言。半日,贾妃方忍悲强笑,安慰道:“当日既送我到那不得见人的去处,好容易今日回家,娘儿们这时不说不笑,反倒哭个不了,一会子我去了,又不知多早晚才能一见!”说到这句,不禁又哽咽起来。邢夫人忙上来劝解。贾母等让贾妃归坐,又逐次一一见过,又不免哭泣一番。然后东西两府执事人等在外厅行礼。其媳妇丫鬟行礼毕。贾妃叹道:“许多亲眷,可惜都不能见面!”王夫人启道:“现有外亲薛王氏及宝钗黛玉在外候旨。外眷无职,不敢擅入。”

又有贾政至帘外问安行参等事。元妃又向其父说道:“田舍之家,齑盐布帛,得遂天伦之乐;今虽富贵,骨肉分离,终无意趣。”贾政亦舍泪启道:“臣草芥寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。今贵人上锡天恩,下昭祖德,此皆山川日月之精华,祖宗之远德,钟于一人,幸及政夫妇。且今上体天地生生之大德,垂古今未有之旷恩,虽肝脑涂地,岂能报效万一!惟朝乾夕惕,忠于厥职。伏愿圣君万岁千秋,乃天下苍生之福也。贵妃切勿以政夫妇残年为念。更祈自加珍爱,惟勤慎肃恭以侍上,庶不负上眷顾隆恩也。”贾妃亦嘱以“国事宜勤,暇时保养,切勿记念”。贾政又启:“园中所有亭台轩馆,皆系宝玉所题:如果有一二可寓目者,请即赐名为幸。”元妃听了宝玉能题,便含笑说道:“果进益了。”贾政退出。

元妃因问:“宝玉因何不见?”贾母乃启道:“无职外男,不敢擅入。”元妃命引进来。小太监引宝玉进来,先行国礼毕,命他近前,携手揽于怀内,又抚其头颈笑道:“比先长了好些”一语未终,泪如雨下。

6. 下列对两则相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 材料一写王熙凤出场运用了侧面烘托的手法,通过在场人们的反应丰满了王熙凤的人物形象,收到了巧妙的艺术效果。

B. 材料一中王熙凤对黛玉这个初来贾府的“远客”嘘寒问暖,不仅是对贾母的逢迎和讨好,更蕴含着她对黛玉关爱之情。

C. 材料二写到的元妃省亲是全书中贾府兴盛得势的重要表现,在这炙手可热的权势之下,却是暗流涌动的败落。

D. 材料二中“茶已三献,贾妃降座”,以及贾母启道“无职外男,不敢擅入”等细节,体现了此次省亲礼节繁琐,等级森严。

7. 下列对两则材料艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. “机关算尽太聪明,反算了卿卿性命”,在材料一的诸多细节表现了王熙凤“太聪明”的形象特征,“忙转悲为喜”的“忙”字十分传神。

B. 不见其人,先闻其声,王熙凤的高调出场,体现了其在贾府的地位和张扬跋扈的性格,也与其悲惨结局形成鲜明对比,令人唏嘘。

C. “草蛇灰线,伏脉千里”,文中着墨描写元妃回家省亲与亲人叙离别情,在这烈火烹油的辉煌之后,小说结尾提及的贾府的无上政治荣耀也就有迹可循了。

D. 《红楼梦》善用隐涵,处处可品。元妃承蒙皇恩回家省亲,本应是无上恩宠的喜事,但其数次哽咽及垂泪,不免令人多思其在宫里的真正处境。

8. 王熙凤具有高超的说话艺术,请指出三处这样的细节并简要分析。

9. “千红一哭,万艳同悲”,《红楼梦》中众多女性的悲凉人生令人叹息。材料中林黛玉“进贾府”与贾元春“回贾府”之间有何不同的悲剧意义呢?

【答案】6 B 7. C

8. ①“我来迟了,不曾迎接远客!”,说明她比较忙,事情多,说明她知远近,知道黛玉是嫡亲的孙女,在贾府讨长辈欢心。

②“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女,竟是个嫡亲的孙女”,表面上是恭维林黛玉,其实还是讨好贾母。贾母的嫡孙女都有这通身的气派!当时在场的惜春、探春、迎春听了心里也会很舒服。

③“这熙凤听了,忙转悲为喜道:‘正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢,又是伤心,意忘记了老祖宗。该打,该打!’”两句“该打,该打!”说的贾母心里更是舒服。贾母是贾府中的最高家长,他在贾府中的地位至高无上。她的话表面上都是恭维林黛玉,其实都是讨好贾母。

9. ①黛玉到贾府,名为投亲,实为寄人篱下。黛玉在贾府中的地位与处境,除去贾母一点点丧女之痛外,王熙凤的拭泪是为了讨贾母的欢心,贾宝玉的痴狂是为了自己。从这个意义上来说,黛玉才真的是一种悲的薄凉。总之,《红楼梦》中人物的悲剧是命中注定的。林黛玉也不例外。

②“元妃省亲”在《红楼梦》全书中是极盛之巅,可谓“烈火烹油,鲜花着锦,稀载难逢”,元妃的哭却写尽了人物内心的哀伤孤寂,在深宫大院那见不得人的地方自是步步惊心,好不容易有机会回家享天伦之乐,却不得不遵守礼法的种种约束,长辈见自己都必须行跪拜之礼,和亲人近在咫尺却又似隔着千山万水,中间横亘着无法逾越的礼法,且又因太监在场耳目众多,只能相看泪眼,无语凝噎。元妃的“哭”写出了她表面风光无限,内心却无比哀伤孤苦的形象。

【解析】

【6题详解】

本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

B.“更蕴含着她对黛玉关爱之情”错。王熙凤对这个刚来贾府的“新人”,一切关怀只是出自对贾母的逢迎,根本没有关爱之情。

故选B

【7题详解】

本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

C.“贾府的无上政治荣耀”错。应为“贾府的败落”。

故选C。

【8题详解】

本题考查学生体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术的能力。

①王熙凤的出场与众不同。“只听后院中有人笑声,说:‘我来迟了,不曾迎接远客!’”语言上说我来迟了,说明她比较忙,事情多,是个掌握实权的,不曾迎接远客,说明她知远近,知道黛玉是嫡亲的孙女,要围拢过来的,在贾府讨长辈欢心。

②王熙凤见到林黛玉时。“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女,竟是个嫡亲的孙女。怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。只可怜我这妹妹这样命苦,怎么姑妈偏就去世了!”说着,便用帕拭泪。“天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!”一个“真”,一个“才”,极尽夸张之能事,恭维林黛玉到了极点。“况且这通身的气派……竟是个嫡亲的孙女!”只有贾母的嫡孙女才有这通身的气派!表面上是恭维林黛玉,其实还是讨好贾母。贾母的嫡孙女都有这通身的气派!当时在场的惜春、探春、迎春听了心里也会很舒服。一石三鸟,一箭三雕。王熙凤真是“聪明”至极。

③“贾母笑道:‘我才好了,你倒来招我。你妹妹远路才来,身子又弱,也才劝住了,快再休提前话。’这熙凤听了,忙转悲为喜道:‘正是呢!我一见了妹妹,一心都在他身上了,又是喜欢又是伤心,就忘记了老祖宗,该打,该打!’正在“拭泪”,见贾母笑了,“忙转悲为喜”,解释的原因更是精彩:我一心扑在了你的“嫡”孙女的身上,就忘记了老祖宗您。察言观色,八面玲珑。两句“该打,该打!”说的贾母心里更是舒服。贾母是贾府中的最高家长,他在贾府中的地位至高无上。“太聪明”的王熙凤心里自然比谁都清楚!她的话表面上都是恭维林黛玉,其实都是讨好贾母。

【9题详解】

本题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

①丧母之后的林黛玉,不得不遵父命去投靠外祖母。而外祖母家又与别家不同,这早已为母亲生前所告知。黛玉到贾府,名为投亲,实为寄人篱下,所以她“步步留心,时时在意”。在本回中,他先后见了与之密切相关的三个主要人物:贾母、王熙凤、贾宝玉。甫见面,贾母是“心肝儿肉叫着大哭起来”,后又呜咽起来。王熙凤先是拭泪,又忙转悲为喜。宝玉更不用说,连痴狂病都发了起来。虽然这是亲人见面的应有之意,然而我们却读不出一点悲凉之意来。我们读到的更多是大家的笑。在本回中,喜比悲多,这种错位,我想也影射了黛玉在贾府中的地位与处境,除去贾母一点点丧女之痛外,王熙凤的拭泪是为了讨贾母的欢心,贾宝玉的痴狂是为了自己。其实,就是贾母的痛,多的也是黛玉之母的成分,为黛玉而痛的又有多少呢?这种悲中喜,实在是黛玉一生的写照啊,黛玉之悲,除却我们这些读者与作者,大观园中的人们又有谁认为这是一场悲剧呢,大多不过是唱自己的叹歌,抒自我的哀愁罢了。从这个意义上来说,黛玉才真的是一种悲的薄凉。总之,《红楼梦》中人物的悲剧是命中注定的。林黛玉也不例外。从她出场的点点滴滴,作者都在为之布局,提帮我们注意这是一场丝毫不差的人生单轨线。

②为了贾府荣辱,自幼进宫远离骨肉亲情,做出了牺牲。贾元春在贾府里度过了令人神往的少女时代,在元春知道马上就能见到自己的祖母和母亲之后,想着自己的经历,心中已经充满悲伤,眼中已经“情不自禁地流泪”。如今再一次迈进贾府,自然是抚今追昔,感慨万端。元妃省亲,虽然给贾家带来了“烈火烹油,鲜花著锦之盛”,但她在省亲时,她说一句哭一句,把皇宫大内说成是“终无意趣”“不得见人的去处”的内心真实的感受。

总之,元春是是十二钗中最寂寞最为悲剧的人,她的家族为了延续荣华富贵,把她送进了皇宫那个黄金牢笼,当家人们享受着奢侈豪华寻欢作乐的生活的时候,她却在宫中忍受着孤苦寂寞的煎熬,最后还死于非命……,这不仅仅是贾元春的悲剧,也是那个时代的悲剧!

二、古代诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

王翱,字九皋,盐山人,永乐进士。宣德元年,以杨士奇荐擢御史时官吏有罪不问重轻,许赎罪还职。翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

公为吏部尚书,忠清,为英皇所信任。仲孙以荫入监,将应秋试,以有司印卷白公。公曰:“汝才可登第,吾岂忍蔽之哉!若汝因之中选,则妨一寒士矣。且汝有阶得仕,何必强所不能,以幸冀非分邪?”列卷火之。

公一女,嫁为畿辅某官某妻。公夫人甚爱女,每迎女,婿固不遣,恚而语女曰:“而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母;且迁我如振落叶耳,而固吝者何?”女寄言于母。夫人一夕置酒,跪白公。公大怒,取案上器击伤夫人,出,驾而宿于朝房,旬乃还第。婿竟不调。

公为都御史,与太监某守辽东。某亦守法,与公甚相得也。后公改两广,太监泣别,赠大珠四枚。公固辞。太监泣曰:“是非贿得之。昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣,某得八焉,今以半别公,公固知某不贪也。”公受珠,内所著披袄中,纫之。后还朝,求太监后,得二从子。公劳之曰:“若翁廉,若辈得无苦贫乎?”皆曰:“然。”公曰:“如有营,予佐尔贾。”二子心计,公无从办,特示故人意耳。皆阳应曰:“诺。”公屡促之,必如约。乃伪为屋券,列贾五百金,告公。公拆袄,出珠授之,封识宛然。

帝眷翱厚,时召对便殿,称“先生”不名。而翱年几八十,多忘,尝令郎谈伦随入。帝问故,翱顿首曰:“臣老矣,所聆圣谕,恐遗误,令此郎代识之,其人诚谨可信也。”成化元年进太子太保,雨雪免朝参。屡疏乞归,辄慰留,数遣医视疾。三年,疾甚,乃许致仕。未出都卒,年八十有四。赠太保,谥忠肃。

(节选自《明史·王翱传》)

10. 文中画波浪线部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

以A杨B士C奇D荐E擢F御G史H时I官J吏K有L罪M不N问O重P轻

11. 下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “公夫人甚爱女”的“爱”与《齐桓晋文之事》中“百姓皆以王为爱也”的“爱”含义不同。

B. “公固辞”的“固”与《庖丁解牛》中“因其固然”的“固”含义不同。

C. “若翁廉”的“若”与《烛之武退秦师》中“若亡郑而有益于君”的“若”用法相同。

D. “数遣医视疾”的“数”与《鸿门实》中“范增数目项王”的“数”含义相同。

12. 下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 王翱深得皇上信任,曾针对官场积弊提出犯贪脏罪者不得复职的意见,得到了皇上的赞同。

B. 王翱的仲孙走后门拿到秋试试卷,王翱认为科场舞弊对寒士不公平,就把试卷撕了烧掉了。

C. 王翱的女婿想要通过王翱的关系调往京城做官,王翱不答应,女婿最终没能调入京城任职。

D. 王翱从辽东回朝时,收了一同工作的宦官赠予的数颗明珠,后来他寻其后人,送还了明珠。

13. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩。帝从之。

(2)然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

14. 请简要概括文中王翱的形象特点。

【答案】10. EHM 11. C 12. D

13. (1)王翱奏请朝廷,犯贪赃罪的官吏,只许赎罪,不能再复职,以此来惩戒腐败。皇帝听从了他的建议。

(2)既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望永远不会满足,(诸侯)送给他的越多,他侵犯得就越急迫。

14. ①勇于惩治贪赃官员;

②为官正直,不为自己亲属谋取私利;

③为官清廉,不贪图财物;

④对皇帝忠诚。

【解析】

【10题详解】

本题考查学生文言文断句的能力。

句意:通过杨士奇举荐,被提拔为御史,当时官吏们犯罪,不论罪行轻重。

“以杨士奇荐”是原因,“擢御史”是结果,应在中间断开,故应在E处断开。

“御史”官职名称,这里与“擢”用在一起,表明被提拔为御史,句意完整,应在H处断开。

“时官吏有罪”意思是当时官吏们犯罪,应为整个句子的状语,修饰后文,故在M处断开。

故应在EHM处断句。

【11题详解】

本题考查学生理解文言词语在文中意义的能力。

A.“公夫人甚爱女”的“爱”,疼爱。句意:王公的夫人十分疼爱女儿。

《齐桓晋文之事》中“百姓皆以王为爱也”的“爱”,吝啬。句意:老百姓都认为大王是吝啬一头牛。

B.“公固辞”的“固”,坚决。句意:王公坚决推辞不受。

《庖丁解牛》中“因其固然”的“固”,本来。句意:顺着它本来的结构。

C.“用法相同”错误。

“若翁廉”的“若”,第二人称代词,你们的。句意:你们的老人很廉洁。

《烛之武退秦师》中“若亡郑而有益于君”的“若”,如果。句意:如果郑国灭亡对您有好处。

D.“数遣医视疾”的“数”,多次,句意:多次派遣太医探视他的病。

《鸿门实》中“范增数目项王”的“数”多次,句意:范增几次用眼光示意项羽。

故选C。

【12题详解】

本题考查学生理解文章内容的能力。

D.“王翱从辽东回朝时”说法错误。从文中“后公改两广”可知,不是王翱从辽东回朝,而是从辽东到两广去任职时。

故选D。

【13题详解】

本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“但”,只,仅仅;“许”,允许;“从”,听从。

(2)“然则”,既然这样;“厌”,满足;“愈”,更加。

【14题详解】

本题考查学生分析文章信息、概括分析人物形象的能力。

从文中“翱请犯赃吏但许赎罪,不得复官,以惩贪黩”可知,王翱勇于惩治贪赃官员。

从文中王翱撕裂并焚毁了孙子通过不法渠道获得的考卷以及坚决不利用自己的权利调动女婿的官职,可以看出,王翱为官正直,不为自己亲属谋取私利。

从文中“……公拆袄,出珠授之,封识宛然”可以看出,王翱为官清廉,不贪图财物。

从文中“而翱年几八十,多忘,尝令郎谈伦随入。帝问故,翱顿首曰:‘臣老矣,所聆圣谕,恐遗误,令此郎代识之,其人诚谨可信也。’”可知,王翱不想皇帝隐瞒自己年老易忘的事实,体现了他对皇帝的忠诚。

参考译文:

王翱字九皋,河北盐山人,是明朝永乐年间的进士。明宣宗宣德元年,通过杨士奇举荐,被提拔为御史,当时官吏们犯罪,不论罪行轻重,都允许赎罪官复原职。王翱奏请朝廷,犯贪赃罪的官吏,只许赎罪,不能再复职,以此来惩戒腐败。皇帝听从了他的建议。

王翱担任吏部尚书,忠诚清廉被皇帝(明英宗朱祁镇)所深信。第二个孙子凭着上代的余荫而取得监生资格,即将参加秋试,拿有秋试主管官加印的卷子禀告王翱,王翱说:“你凭才学可以考上(的话),我怎么能忍心埋没你?如果你因为事前拿到考题而考中,则妨碍了一名苦读学子的前程,况且你有以监生资格做官的机会,何必强求自己所不能做到的事情,来妄求达到非分的奢望呢?”就撕裂考卷烧了。

王公有一个女儿,嫁给京城附近一位官吏为妻。王公的夫人十分疼爱女儿,每当接女儿回娘家,女婿坚决不让妻子回娘家,他怨怒地对妻子说:“你父亲做吏部的长官,把我调任京城的官职,那么你就可以时时侍奉你的母亲;况且调动我就如同摇下正在凋落的树叶罢了,可是为什么你父亲如此固执吝惜力气呢?”女儿托人带话给母亲。夫人在一天晚上摆上酒宴,跪着禀告王公。王公十分生气,拿起桌上的器物打伤了夫人,出门,坐车到朝房里住下了,十天后才回到自己的府第。女婿最终没有调进京城。

王公担任都御史时,同太监某人镇守辽东。这个太监也奉公守法,同王公相处得很好。后来王公改调两广任职,太监哭着送别,赠给大宝珠四枚。王公坚决推辞不受。太监哭着说:“这些大宝珠不是受贿得到的东西。以前先皇把僧保所买来的西洋珠赏赐给左右近臣,我得到八枚,今天拿一伴给您赠别,您本来就知道我不是贪财的人啊。”王公接了宝珠,放进自己所穿的披袄里,把它缝在里面。后来回到朝廷,寻找太监的后辈,找到了他的两个侄子。王公安慰他们说:“你们的老人很廉洁,你们恐怕为贫穷所困吧?”二人都说:“是的。”王公说:“如果你们要有所经营,我帮你们出钱。”太监的两个侄子心里盘算,王公无法办到,只不过是表表老朋友的心意罢了。都假装答应说:“是”。王公几次催促他们,一定要按照说定的办。于是他们就假造了一张买房子的契约,开列的价钱是五百两银子,告诉王公。公拆开披祆,取出宝珠交给他们,那包裹的记号仍然是原来的样子。

英宗对待王翱很宽厚,时常在别殿召见王翱,称王翱为“先生”而不叫他的名字。王翱年近八十,时常忘记事情,曾让侍郎谈伦跟随自己入见。英宗问他原因,王翱叩头说:“我老了,最担心的是遗漏耽误了圣谕,让侍郎代我记忆,他是诚实谨慎值得信任的人。”成化元年升任太子太保,雨雪天气可以不上朝参拜。王翱多次请求卸职归家,皇帝总是宽慰挽留他,多次派遣太医探视他的病。成化三年,病重,宪宗才答应他退休。没出京城就病逝,享年八十四岁。追赠太保,谥号忠肃。

(二)古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

春怨

(唐)刘方平①

纱窗日落渐黄昏,

金屋无人见泪痕。

寂寞空庭春欲晚,

梨花满地不开门。

【注】①刘方平,唐玄宗天宝年间诗人,天宝前期曾应进士试,又欲从军,均未如意,从此隐居颍水、汝河之滨,终生未仕。

15. 下列关于这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联借景抒情,点明时间、地点和环境氛围。渐近黄昏,碧纱窗上日影消失,凄清伤怨之情跃然纸上。

B. 颔联化用“金屋藏娇”的典故,写出了诗中主人公凄凉悲苦的心境和现实处境。

C. 尾联遥应颔联,对诗中主人公起陪衬作用,与《声声慢》中“满地黄花堆积”有异曲同工之妙。

D. 本诗由内到外,由远及近,借美人迟暮寄托身世之感,使诗歌更加深曲委婉,余味无穷。

16. 《唐人绝句精华》曾评价此诗:“于时于境皆极形其凄寂,处在此等环境中之人之情如何,不言而喻。”这首诗体现了诗人怎样的情感?请简要分析。

【答案】15. D 16. ①这是一首宫苑诗,描写了孤独、落寞的女子形象,表达了对深宫女子的同情。②诗人通过女子的遭遇抒写了自己的不得志。③借美人迟暮来表现诗人对青春易逝的慨叹。

【解析】

【15题详解】

本题考查学生对诗歌的理解和赏析能力。

D.“由远及近”这错误。写法是由内及外,由近及远,从屋内的黄昏渐临写屋外的春晚花落,从近处的杳无一人写到远处的庭空门掩。

故选D。

【16题详解】

本题考查学生对诗歌内容和情感的把握能力。

“金屋无人见泪痕”中用金屋藏娇的典故,表明所写之地是与人世隔绝的深宫,塑造了冷清寂寞的意境,流露出诗中人无依无伴的孤寂之感。所以这首诗表达了诗人对深宫女子的同情。

本诗是一首宫苑诗,借写深宫女子来写自己,根据注释可知,诗人天宝前期曾应进士试,又欲从军,均未如意,从此隐居颍水、汝河之滨,终生未仕,所以诗人借深宫女子的身世之悲来表现对自己身世的悲叹。

诗中“日落”、“黄昏”,这些都是大好时光即将逝去的象征;而“春欲晚”,“梨花满地”则象征诗中之人已经身老色衰,美人迟暮,所以这首诗还用象征手法来表现诗人对青春易逝的慨叹。

(三)名篇名句默写

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《阿房宫赋》里,作者同时用借代、对比手法,看似在描写音乐,其实是揭示秦始皇沉迷享乐的句子是“_______________________,_______________________”。

(2)李斯认为,秦穆公重用五位客卿,让秦国达到了“_____________________,_____________________”的强盛之势。

(3)苏洵在《六国论》中借助“_______________________,_______________________”指出了六国对抗秦国的具体方法,并认为此举会让秦人食不下咽。

(4)疏放洒脱的诗人往往视自然万象为自己的朋友,李白要“举杯邀明月”,苏轼要“侣鱼虾而友麋鹿”,张孝祥则认为“_______________________”。

(5)杜甫在《春望》中用“烽火”代指战争,“烽火连三月”表现战争持久不休,《登岳阳楼》中,同样采用借代手法指出边境战乱的句子是“_______________________”。

(6)司马光指责王安石推行变法是为自己“征利”,王安石就此予以反击的两句话是“_______________________,_______________________”。

【答案】 ①. 管弦呕哑 ②. 多于市人之言语 ③. 并国二十 ④. 遂霸西戎 ⑤. 以赂秦之地封天下之谋臣

⑥. 以事秦之心礼天下之奇才 ⑦. 万象为宾客 ⑧. 戎马关山北 ⑨. 为天下理财 ⑩. 不为征利

【解析】

【详解】本题考查学生准确默写名句名篇的能力。

易错字词有:“哑”“遂”“戎”“赂”。

三、语言文字运用

(一)语言文字运用Ⅰ

阅读下面的文字,完成下面小题。

最近,“淄博烧烤”火爆全国,许多地方纷纷效仿。淄博烧烤的火爆,并不符合经济学对流行的定义。“烧烤”本身并不具备稀缺性,也不是新发明。“淄博烧烤出圈”的隐喻意义在于:平民对自由的表达。

据说淄博烧烤的引爆者,是那些在疫情期间受到善待的大学生。在去年五月,淄博人给上万名来此隔离的大学生提供好的食宿环境,临别时,当地政府又特地请同学们吃了一顿烧烤,并约定来年春暖花开时,大家再来淄博做客。互联网的世界,大学生从来是最活跃的流行文化的发酵者,他们在“淄博烧烤”这个概念上烙进了会冒烟的情感,进而爆出了全社会的“疫后共情”。而流行的第二级引爆人,是淄博当地政府:他们推出烧烤专线、组织烧烤志愿者,甚至还专门安排“烧烤列车”。在淄博吃烧烤,牛肉一串2.5元,烤生蚝5元,人均约50元到75元。因为价格管理得当,加之全民高度关注,亦无人会在( ① )之下引发众怒,迄今没有听到宰客的新闻。( ② )的商品让消费者尽情消费也不“肉疼”,( ③ )的市场环境处处彰显公平、诚信,谦卑和气的“小政府”让人倍感温暖。在某种意义上,淄博烧烤正在兑现人们对自由、公平市场的平民式想象。

18. 请在文中括号处填入恰当的成语。

19. 文中画波浪的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

【答案】18. ①众目睽睽

②物美价廉

③童叟无欺

19. 在互联网的世界里,大学生从来是流行文化最活跃的发酵者,他们在“淄博烧烤”这个概念上烙进了会冒烟的情感,进而引发了全社会的“疫后共情”。

【解析】

【18题详解】

本题考查学生理解并正确使用成语的能力。

第①空,语境指在全民的监督下没有人会宰客,可用“众目睽睽”。“众目睽睽”,指在广大群众注视之下,大家的眼睛都睁得大大地注视着。

第②空,语境修饰商品,结合“让消费者尽情消费也不‘肉疼”可知,商品质量好价格低,可用“物美价廉”。“物美价廉”,东西价钱便宜,质量又好。

第③空,语境修饰市场环境,结合“公平、诚信,谦卑和气”,可用“童叟无欺”。“童叟无欺”,既不欺骗小孩也不欺骗老人;指买卖公平。

【19题详解】

本题考查学生辨析并修改病句的能力。

画波浪的句子有三处语病:

一是成分残缺。“互联网的世界”与下句“大学生从来是最活跃的流行文化的发酵者”出现了两个主语,把“互联网的世界”改为“在互联网的世界里”,使其作整个句子的状语。

二是语序不当。“最活跃的流行文化的”定语语序不当,改为“流行文化最活跃的”。

三是搭配不当。“爆出……‘疫后共情’”搭配不当,改为“引发……‘疫后共情’”。

(二)语言文字运用Ⅱ

阅读下面的文字,完成下面小题。

香菜,是我们日常生活中非常常见的蔬菜,(①);喜欢香菜的人吃啥都想放香菜调味,可不喜欢的人一点都吃不下。(②)?其实造成大家对香菜如此爱憎分明的原因就是因为基因不同。讨厌香菜者体内拥有特殊版本的嗅觉受体基因“OR6A2”。拥有这种基因的人会对香菜中的醛类物质十分敏感。简直就是行走的香菜检测机。据香菜受害者回忆,香菜的“臭”特别有层次感。味道前调像臭虫,中调变成像肥皂,后调像发霉锅水。所以,不爱吃香菜的人真不一定是挑食!(③),但是后天的文化环境也能影响我们的选择。以前很讨厌香菜的朋友们,随着年纪增长、周围环境的影响,也可能有一天就接受香菜了。

20. 请在文中括号里补写恰当的语句,使它与上下文语意连贯、内容贴切,整段文字结构完整、逻辑严密,每处不超过15个字。

21. 人们常给厌恶某种特定食物的人贴上“挑食”的标签。请使用包含因果关系的句子,为“讨厌香菜者”摘掉“挑食”的标签。表达简洁流畅,不超过60个字。

【答案】20. ①但人们对它的态度却是两极分化 ②这是为什么呢 ③不过先天的嗅觉和味觉固然重要

21. 因为不吃香菜者是由其嗅觉受体基因“OR6A2”决定的,他们闻到的香菜味儿是臭的,所以不爱吃香菜的人一般不是挑食。

【解析】

【20题详解】

本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

①结合冒号可知,此处是对后文的概括,结合后文两种截然相反的现象,应填“但人们对它的态度却是两极分化”。

②此处承上启下,后文为解释前面两种现象的原因,应填“这是为什么呢”。

③此处和后文未转折关系,结合“后天的文化环境也能影响我们的选择”可推知应是对前面原因的总结,应填“不过先天的嗅觉与味觉固然重要”。

【21题详解】

本题考查学生选用句式压缩语段的能力。

首先找出相关信息,“讨厌香菜者体内拥有特殊版本的嗅觉受体基因‘OR6A2’。拥有这种基因的人会对香菜中的醛类物质十分敏感。简直就是行走的香菜检测机。据香菜受害者回忆,香菜的‘臭’特别有层次感。味道前调像臭虫,中调变成像肥皂,后调像发霉锅水。所以,不爱吃香菜的人真不一定是挑食”。

再分析概括信息。以上内容可分为三层,首先是基因问题,对香菜中的某类物质十分敏感,导致闻着香菜味儿是臭的。据此用因果关系概括即可得出答案。

四、写作

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

自由就在于遵循一个人的良知。——彼得·辛格《黑格尔》

自由是在法律许可的范围内任意行事的权利。——孟德斯鸠

如果自由是名副其实的,那么一切都将服从于它。——埃·伯克

请根据以上材料写一篇议论文,体现你的感悟与思考,反映你的权衡与取舍。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【答案】略

【解析】

【详解】本题考查学生的写作能力。

审题:

这是一道引语类材料作文题。

试题的三则材料,以“自由”为核心,展现了先贤们对自由的真知灼见。第一句说明了自由与良知的关系,这里指出唯有遵循良知,即一个人内心的规矩、秩序,方能获得自由。第二句则指出自由与法律的关系,这一句话说明,自由,也离不开对于外在规律秩序的服从。而材料第三句,则在此基础上,充分强调了自由的重要性。这给我们一个启发:人是社会的人,不可能有绝对的自由;人的自由必须有自律和他律的制约;离开这两者,自由也没有保障。

行文构思上,先概括材料,由材料引出观点,如:约束之下,方得自由。说明在社会生活中,任何自由都要受到一定的约束和限制,没有任何限制、约束的自由是不存在的,自由决不是放任。接下来则可针对材料,分别从自律和他律等角度展开与自由之间的思辨性论证,比如,可以说,外在的约束可以帮助我们获得暂时的自由,而想要获得真正的自由,则必须要依靠自律去实现。从而说明自律是自由的保障,自由是自律的最高追求。最终,则可进行总结,说明将遵守公德、法律等外在他律变成自觉,能让我们获得真正的自由。

立意:

1.知行谨约束,灵魂方自由。

2.有约束才是真自由。

3.行有约,方自在。

4.约束不是绑架,自由不是放纵。

5.在规则里享受自由,在自由中完善规则。

6.慎独慎微,方得自在。

同课章节目录