八年级物理上册第一章第4节测量平均速度 同步练习题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 八年级物理上册第一章第4节测量平均速度 同步练习题(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 09:12:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

八年级物理上册 第一章 第4节 测量平均速度 同步练习题

一、单选题

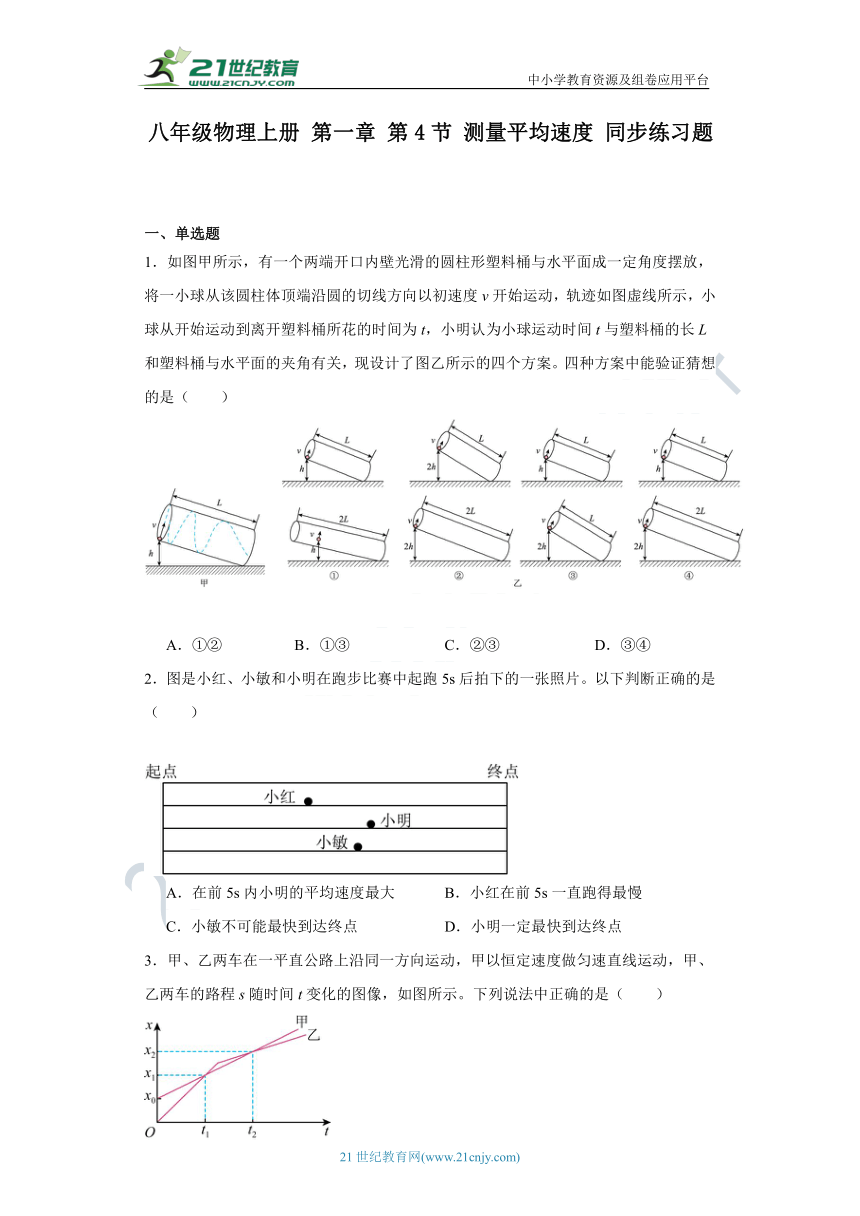

1.如图甲所示,有一个两端开口内壁光滑的圆柱形塑料桶与水平面成一定角度摆放,将一小球从该圆柱体顶端沿圆的切线方向以初速度v开始运动,轨迹如图虚线所示,小球从开始运动到离开塑料桶所花的时间为t,小明认为小球运动时间t与塑料桶的长L和塑料桶与水平面的夹角有关,现设计了图乙所示的四个方案。四种方案中能验证猜想的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

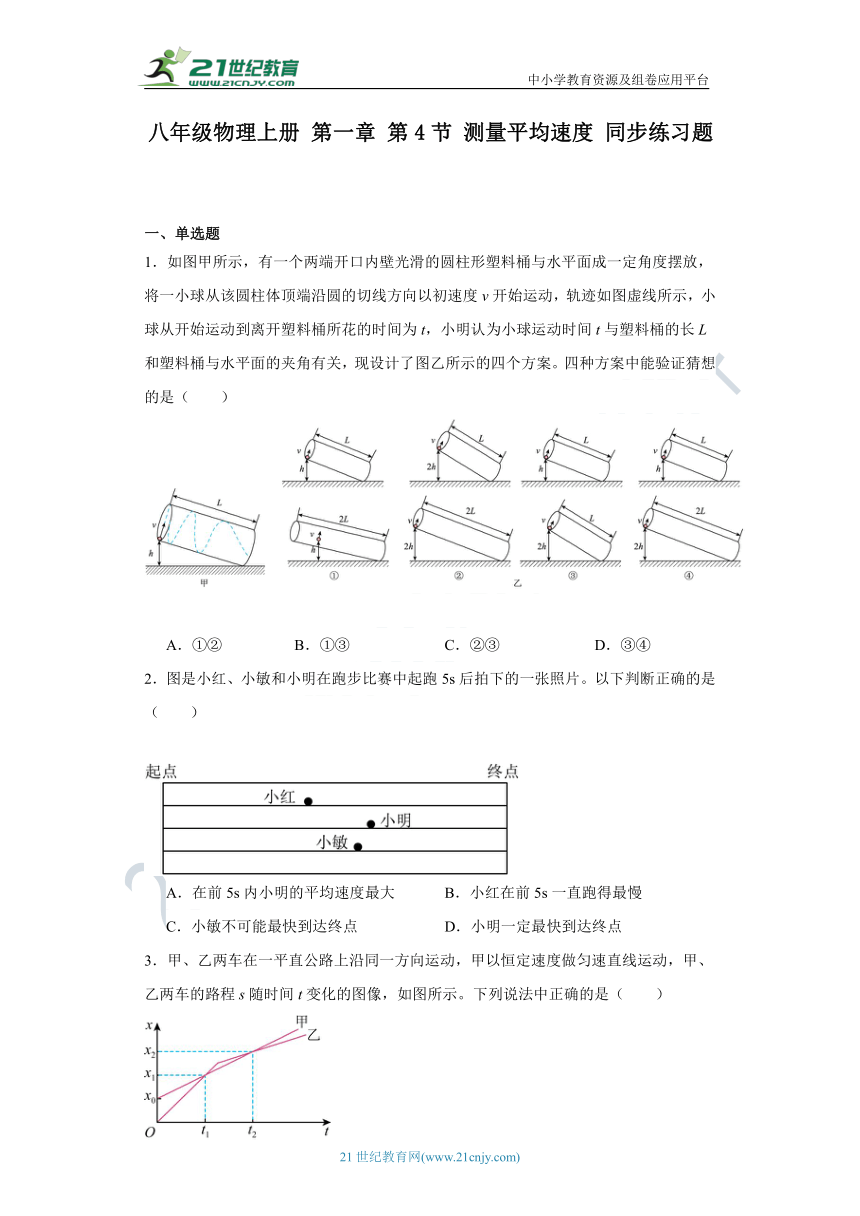

2.图是小红、小敏和小明在跑步比赛中起跑5s后拍下的一张照片。以下判断正确的是( )

A.在前5s内小明的平均速度最大 B.小红在前5s一直跑得最慢

C.小敏不可能最快到达终点 D.小明一定最快到达终点

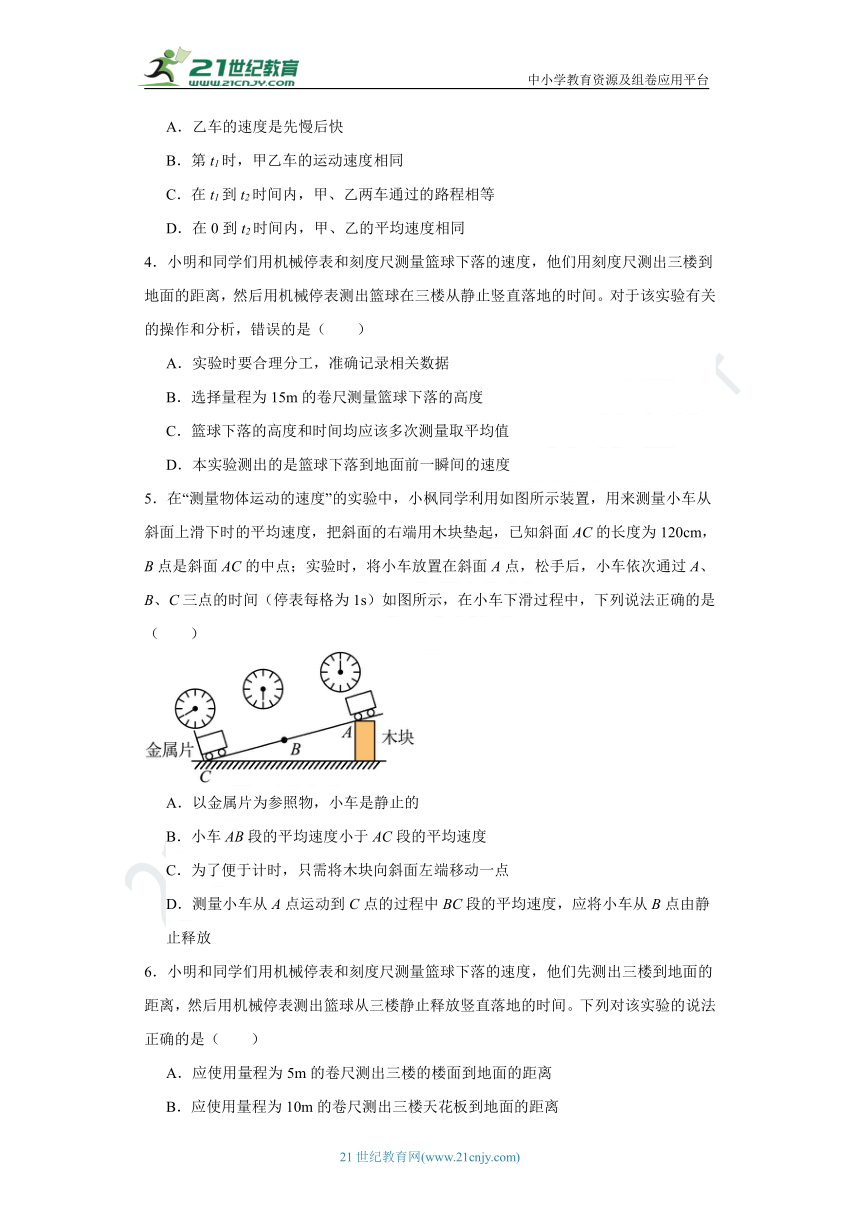

3.甲、乙两车在一平直公路上沿同一方向运动,甲以恒定速度做匀速直线运动,甲、乙两车的路程s随时间t变化的图像,如图所示。下列说法中正确的是( )

A.乙车的速度是先慢后快

B.第t1时,甲乙车的运动速度相同

C.在t1到t2时间内,甲、乙两车通过的路程相等

D.在0到t2时间内,甲、乙的平均速度相同

4.小明和同学们用机械停表和刻度尺测量篮球下落的速度,他们用刻度尺测出三楼到地面的距离,然后用机械停表测出篮球在三楼从静止竖直落地的时间。对于该实验有关的操作和分析,错误的是( )

A.实验时要合理分工,准确记录相关数据

B.选择量程为15m的卷尺测量篮球下落的高度

C.篮球下落的高度和时间均应该多次测量取平均值

D.本实验测出的是篮球下落到地面前一瞬间的速度

5.在“测量物体运动的速度”的实验中,小枫同学利用如图所示装置,用来测量小车从斜面上滑下时的平均速度,把斜面的右端用木块垫起,已知斜面AC的长度为120cm,B点是斜面AC的中点;实验时,将小车放置在斜面A点,松手后,小车依次通过A、B、C三点的时间(停表每格为1s)如图所示,在小车下滑过程中,下列说法正确的是( )

A.以金属片为参照物,小车是静止的

B.小车AB段的平均速度小于AC段的平均速度

C.为了便于计时,只需将木块向斜面左端移动一点

D.测量小车从A点运动到C点的过程中BC段的平均速度,应将小车从B点由静止释放

6.小明和同学们用机械停表和刻度尺测量篮球下落的速度,他们先测出三楼到地面的距离,然后用机械停表测出篮球从三楼静止释放竖直落地的时间。下列对该实验的说法正确的是( )

A.应使用量程为5m的卷尺测出三楼的楼面到地面的距离

B.应使用量程为10m的卷尺测出三楼天花板到地面的距离

C.为了减小误差,篮球下落的高度和时间均应该多次测量

D.本实验最终计算出的是篮球下落到地面前一瞬间的速度

7.图是某交通标志牌,下列说法错误的是( )

A.标志牌距离南宁40km

B.此段路车速最高不超过120km/

C.此段路车速最低不低于120kmh

D.以行驶的汽车为参照物,交通标志牌是运动的

8.无风的天气,为测量篮球从与篮筐等高处由静止开始下落到地面的平均速度,小奕用机械停表记录篮球下落的时间,用皮尺测量篮球下落的高度,由此计算出篮球下落的平均速度。关于该实验的操作和分析,下列说法正确的是( )

A.记录的时间应该是篮球由静止开始下落到完全停止的这段时间

B.做多次实验,目的是寻找普遍规律

C.有空气阻力比没有空气阻力测出的平均速度大

D.计算篮球下落的平均速度用到的方法是间接测量法

二、填空题

9.如图所示小球在水平面上做直线运动,每隔0.2s记录一次小球的运动位置,则小球从C点运动到F点的路程为 cm,小车在整个运动过程的平均速度为 m/s。

10.如图所示,新龟兔百米赛跑的s-t图像,根据图像判断,乌龟一直做匀速直线运动,先出发的是 ,完成比赛的平均速度较大的是 (填“乌龟”或“兔子”),比赛途中,龟、兔相遇了 次。

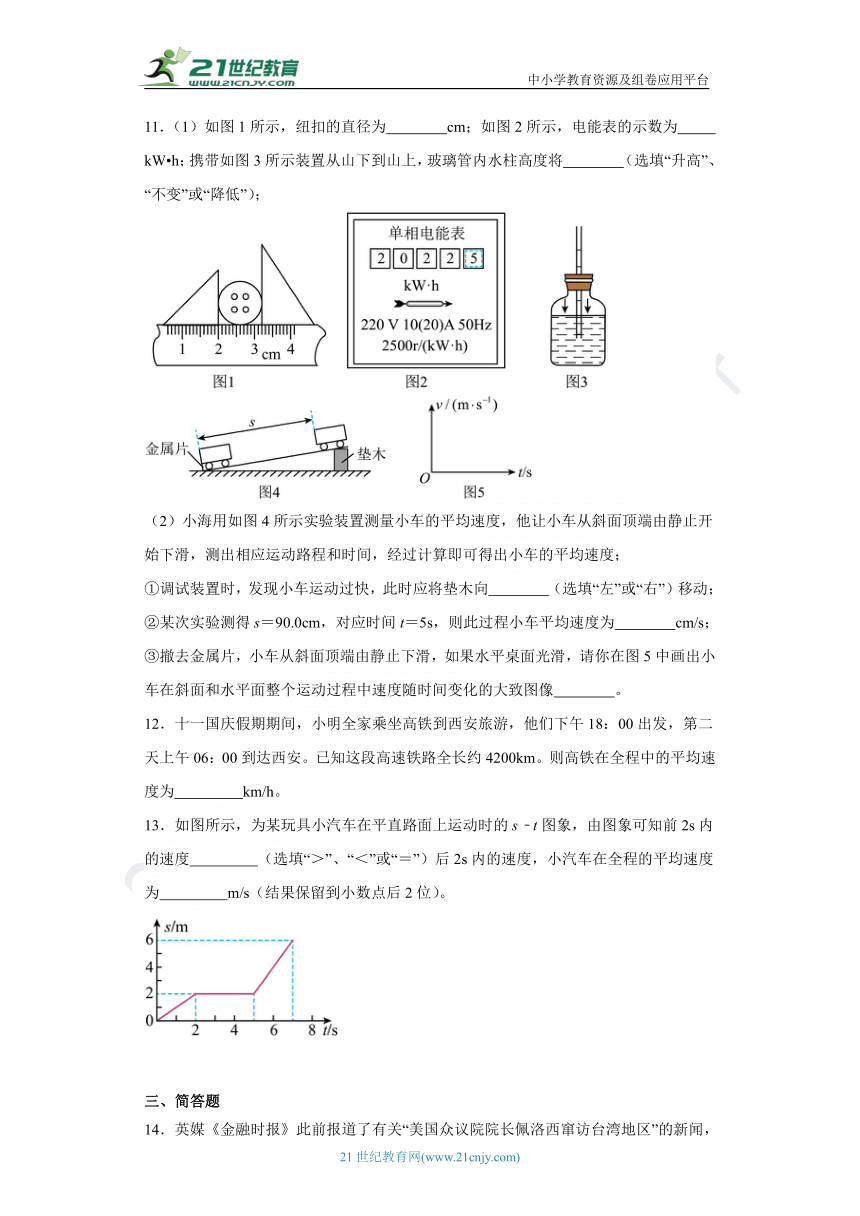

11.(1)如图1所示,纽扣的直径为 cm;如图2所示,电能表的示数为 kW h;携带如图3所示装置从山下到山上,玻璃管内水柱高度将 (选填“升高”、“不变”或“降低”);

(2)小海用如图4所示实验装置测量小车的平均速度,他让小车从斜面顶端由静止开始下滑,测出相应运动路程和时间,经过计算即可得出小车的平均速度;

①调试装置时,发现小车运动过快,此时应将垫木向 (选填“左”或“右”)移动;

②某次实验测得s=90.0cm,对应时间t=5s,则此过程小车平均速度为 cm/s;

③撤去金属片,小车从斜面顶端由静止下滑,如果水平桌面光滑,请你在图5中画出小车在斜面和水平面整个运动过程中速度随时间变化的大致图像 。

12.十一国庆假期期间,小明全家乘坐高铁到西安旅游,他们下午18:00出发,第二天上午06:00到达西安。已知这段高速铁路全长约4200km。则高铁在全程中的平均速度为 km/h。

13.如图所示,为某玩具小汽车在平直路面上运动时的s﹣t图象,由图象可知前2s内的速度 (选填“>”、“<”或“=”)后2s内的速度,小汽车在全程的平均速度为 m/s(结果保留到小数点后2位)。

三、简答题

14.英媒《金融时报》此前报道了有关“美国众议院院长佩洛西窜访台湾地区”的新闻,引起了国际社会的广泛关注。中国先是三大战区接连宣布实战演练,然后又宣布运﹣20正式入列,后来还放出了东风﹣17高超音速导弹在发射时的视频画面,这款导弹的射程可以达到2500公里。如图甲是佩洛西乘坐的专机及护航编队。

(1)如图甲所示的编队飞行时,在海面上看飞机飞行得很快,而以专机为参照物,排成人字形的护航飞机是 的,可见运动和静止是 ;

(2)为了威慑台独,若在如图乙所示的平津岛发射一枚东风﹣17,只需要约4.5min就能到达135km外的台湾桃园市上空,则东风﹣17的速度是多大 ?

(3)若发现美国航海舰队驶向台湾时,我国的海监船从福建某港出发,以40km/h的速度航行,追到120km的台湾附近海域至少需要多少时间 ?

15.如图中的警察叔叔拦下丘叔叔的车告诉他:“同志,根据区间测速仪提示,你在刚才限速路段行驶速度超过规定的40千米每小时,现对你依法做出违反交通法规的处罚。”丘叔叔却说:“我刚才的速度才30千米每小时,怎么可能超速?”,请你运用所学物理知识辨析一下他俩的说法。

四、作图题

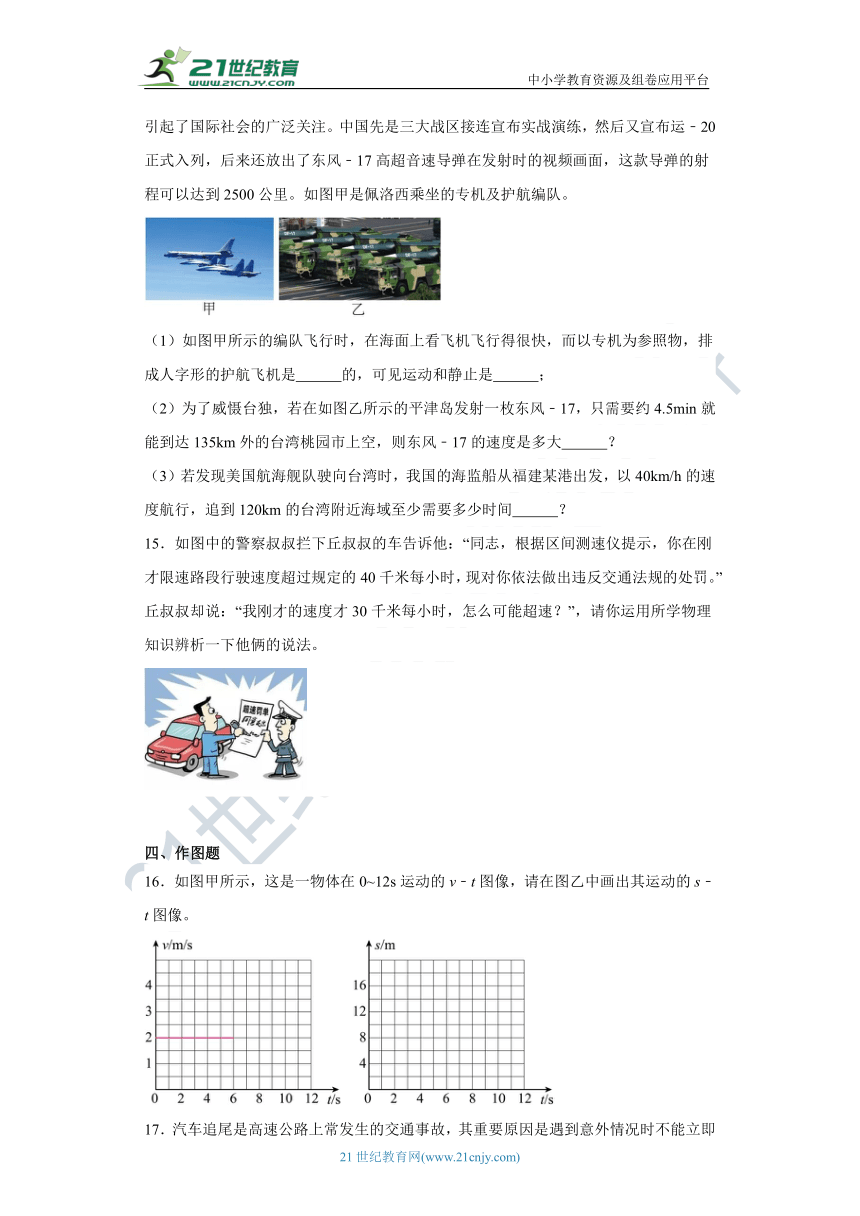

16.如图甲所示,这是一物体在0~12s运动的v﹣t图像,请在图乙中画出其运动的s﹣t图像。

17.汽车追尾是高速公路上常发生的交通事故,其重要原因是遇到意外情况时不能立即停车。研究发现,司机从看到情况到踩刹车需要一段时间,这段时间叫反应时间;在反应时间内汽车要保持原速前进一段距离,这段距离叫反应距离;从踩刹车到车停止,汽车还要前进一段距离,这段距离叫制动距离。请在右图画出从司机看到情况开始计时,到汽车停止的这段时间内,汽车运动的v—t图像。(不需准确描点)

五、实验题

18.频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间闪光一次,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。图甲是完全相同的A、B两球从空中同一高度先后由静止开始竖直下落的频闪照片示意图。已知频闪仪每隔0.1s闪光一次,照片上1cm代表空中实际距离10cm。

/mm /mm /mm /mm

A球() 4.9 14.7 24.5 34.3

B球() 1.2 9.8 19.6 29.4

3.7 4.9 4.9 4.9

(1)由图甲可知:先由静止开始下落的是 (填“A”或“B”)球;

(2)用刻度尺分别测得照片上A、B两球相邻位置之间的各段距离,A、B两球相对应的s1、s2、s3、s4的测量结果如图表所示。测量照片上B球相邻位置之间的距离s5时,刻度尺的示数如图乙所示,则s5= mm。设 A球在空中下落时,通过s2、s3的过程中的平均速度分别为v2、v3,则v2:v3= ;

(3)A、B两球均运动的过程中,若以B球为参照物,A球在竖直方向上做 (填“加速”“减速”或“匀速”)直线运动。先开始下落的小球的速度为 m/s时,后开始下落的小球刚好开始下落。

19.如图所示是“测量物体平均速度”的实验装置。

(1)该实验的原理是 ;

(2)实验中为了减小误差,可以通过增加斜面的长度或 (选填“增加”或“减小”)斜面和水平面的角度,这样可以增加小车在斜面上下滑的 (选填物理量名称);

(3)若小车从A点已经滑出一段距离后才开始计时,测得的平均速度会比实际值 (选填“偏大”或“偏小”)。

六、计算题

20.某学员刚拿到驾照,在练习开车时,汽车由静止开始在平直的公路上行驶,其运动过程的 v-t 图像如图所示, 求:

(1)车在 0~10s 内的加速度大小 a;

(2)车在 0~60s 内的平均速度大小v 。

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.D

【详解】由控制变量法可知,探究小球运动时间t与塑料桶的长L的关系时,应控制塑料桶与水平面的夹角相同,改变塑料桶的长度,故④符合题意;探究小球运动时间t与塑料桶与水平面的夹角的关系时,应控制塑料桶的长度相同,改变塑料桶与水平面的夹角大小,故③符合题意;综上所述,③④符合题意,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.A

【详解】A.由图可得,5s时,小明运动的最远,由平均速度公式可得,在前5s内小明的平均速度最大 ,故A正确;

B.小红前5s内运动的距离最短,但其速度不一定一直最慢,故B错误;

C.还没有到终点,只要后半程速度快,小敏后期有可能最快到达终点,故C错误;

D.小明后半程的速度降下来后,不一定最快到达终点,故D错误。

故选A。

3.C

【详解】A.由图可知,乙车的s—t图像的斜率先大后小,因此乙车的运动速度先快后慢,故A错误;

B.第t1时,甲乙车第一次相遇,所用时间相同,乙通过的路程较大,由公式知,乙车的速度较大,故B错误;

C.由图可知甲、乙分别在t1和t2时刻相遇,因此在t1到t2时间内,甲、乙两车通过的路程相等,故C正确;

D.由图可知,在0到t2时间内,甲车通过的路程为x2-x0,乙车通过的路程为x2,即两车在这段时间内通过的路程不相同,由可知两车的平均速度不相等,故D错误。

故选C。

4.D

【详解】A.实验过程中,同学们要合理分工,准确记录相关数据,尊重实验事实,不可杜撰数据,故A正确,A不符合题意;

B.三楼的高度约为10米,可以选择量程为15m的卷尺测量篮球下落的高度,故B正确,B不符合题意;

C.实验中为了获得普遍的规律,应多次测量,所以篮球下落的高度和时间均应该多次测量取平均值,故C正确,C不符合题意;

D.本实验测出的是篮球下落到地面前的平均速度,故D错误,D符合题意。

故选D。

5.B

【详解】A.以金属片为参照物,小车的位置发生了变化,因此小车是运动的,故A错误;

B.由图可知,AB段的长度为,由图中记录的时间可知AB段所用的时间为,则AB段的平均速度为

已知AC段的长度为,AC段所用的时间为,则AC段的平均速度为

所以小车在AB段的平均速度小于在AC段的平均速度,故B正确;

C.斜面坡度越大,小车在斜面上的速度越快,在斜面上的运动时间越短,不方便测量时间,因此为了便于计时,应使斜面的坡度较小,即应将木块向斜面右端移动一点,故C错误;

D.若让小车从B点由静止释放,测出小车到达C点的时间,所测的时间不是运动过程中下半程的时间;小车从A到C的过程中通过B点时的速度不为0,小车通过AC段的时间与AB段的时间之差才是下半程BC段的时间,故D错误。

故选B。

6.C

【详解】A.三楼放下球,高度大约7m,可以选择量程为10m的卷尺测量篮球下落的高度,故A错误;

B.三楼天花板到地面的距离约为10米,选择量程为10m以上的卷尺测量,故B错误;

C.为了减小误差,篮球下落的高度和时间均应该多次测量取平均值,故C正确;

D.本实验测出的是篮球下落到地面前的平均速度,故D错误。

故选C。

7.C

【详解】A.由图可知,标志牌距离南宁40km,故A正确,不符合题意;

BC.由图可知,此段路车速最高不超过120km/h,故B正确,不符合题意,C错误,符合题意;

D.交通标志牌相对于行驶的汽车,位置发生了变化,是运动的,故D正确,不符合题意。

故选C。

8.D

【详解】A.记录的时间应该是篮球由静止开始下落到下落到地面的这段时间,故A错误;

B.做多次实验,目的是多次测量求平均值,减小误差,故B错误;

C.有空气阻力时,篮球到达地面所用的时间更长,根据可知,距离一定,时间越长,速度越小,故C错误;

D.直接测量出的是距离和时间,根据公式计算出平均速度,这种方法属于间测量法,故D正确。

故选D。

9. 10.50 0.125

【详解】[1]由图可知,刻度尺的1大格代表1cm,之间有10小格,分度值为1mm,C点对应的刻度值为2.00cm,F点对应的刻度值为12.50cm,小球从C点运动到F点的路程为

[2]小球从A点到F点的路程为

每隔0.2s记录一次小球的运动位置,从A点到F点用的时间为

小车在整个运动过程的平均速度为

10. 乌龟 兔子 三

【详解】[1][2][3]由图像可知,乌龟在0s时出发,兔子在0s之后出发,所以乌龟先出发;由图像可知,全程为100m,跑完全程时,乌龟用的时间长,兔子用的时间短,根据可知,兔的平均速度大;由图像可知,路程相同、时间相同时,二者相遇,表现在图像上是两个的交点,两图像共有三个交点,所以途中相遇三次。

11. 1.20 2022.5 升高 右 18.0

【详解】(1)[1]由图1可知,刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm,即此刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与2.00cm对齐,右侧与3.20cm对齐,所以物体的长度为

L=3.20cm﹣2.00cm=1.20cm

[2]由图2可知,电能表的示数为2022.5kW h。

[3]由图3所示,当把此装置从山脚带到山顶时,发现玻璃管内水柱高度变高。这是因为大气压是随高度的升高而变小的,这样,大气压减小,液柱就会在内部压强的作用下而升高。

(2)[4]发现小车运动过快,此时应将垫木向右移动,可以减小斜面的坡度,使小车速度减小。

[5]此过程小车平均速度

[6]小车在斜面上的运动速度越来越快,在v﹣t图像中是一条过原点的直线,由于水平桌面是光滑的,所以小车在水平桌面做匀速直线运动,是一条平行于时间轴的直线,如图所示:

12.350

【详解】高铁运行的时间为

高速铁路的全长,全程的平均速度为

13. < 0.86

【详解】[1]在s﹣t图象中,倾斜直线表示物体做匀速直线运动,且物体在前2s内通过的路程为2m,后2s内通过的路程为

6m﹣2m=4m

由可知,物体在前2s内速度为

后2s内的速度为

故前2s的速度小于后2s内的速度。

[2]由图象可知,汽车全程通过的路程为6m,则汽车全程的平均速度

14. 静止 相对的 1800km/h 3h

【详解】解:(1)如图甲所示的编队飞行时,在海面上看飞机飞行得很快,而以专机为参照物,排成人字形的护航飞机的位置相对于专机没有发生变化,是静止的,可见运动和静止是相对的。

(2)东风﹣17的速度

(3)若发现美国航海舰队驶向台湾时,我国的海监船从福建某港出发,以40km/h的速度航行,追到120km的台湾附近海域至少需要的时间

答:(1)如图甲所示的编队飞行时,在海面上看飞机飞行得很快,而以专机为参照物,排成人字形的护航飞机是静止的,可见运动和静止是相对的;

(2)东风﹣17的速度是1800km/h;

(3)追到120km的台湾附近海域至少需要3h。

15.见解析

【详解】警察叔叔说的速度指的是车在此路段的平均速度,是物体在单位时间内通过的路程,与时间、路程的大小无关,而丘叔叔说的是车的瞬时速度。

16.

【详解】由甲图v﹣t图像可知,物体在0~6s时做匀速直线运动速度是v=2m/s,运动的路程

s=vt=2m/s×6s=12m

在6~12s内,v=0m/s故物体处于静止状态,s﹣t图像如图所示:

17.

【详解】从踩刹车到车停止,反应距离内汽车以原行驶速度匀速行驶,制动距离内汽车受到摩擦力作用做减速运动,因此汽车先匀速行驶一段,后减速行驶直到速度为0,故v—t图像如下图所示:

18. A 39.0 3:5 加速 0.49

【详解】(1)[1]由表格数据可知,单位时间内A球运动的路程长,说明A球的速度大,因此,先由静止下落的是A球。

(2)[2]由刻度尺示数可知,s5的长度

s5=9.90cm-6.00cm=3.90cm=39.0mm

[3]有比各种数据可知

s2=14.7mm,s3=24.5mm

由题意可知,运动s2和s3所用的时间都是0.1s,则

(3)[4]由表格数据可知,单位时间内A球运动的路程一直大于B球运动的路程,及A球运动的更快。因此以B为参照物,A做加速运动。

[5]由表格数据可知, B球在第一个0.1s内运动1.2mm,则根据题意可知实际运动了1.2cm,即

sB=1.2cm=0.012m

根据公式可得,B球运动10.012m所用的时间

则B球是A球运动了0.05s时开始运动,则B球运动时A球已经运动的时间

tA=0.1s-0.05s=0.05s

A球在运动0.05s时的速度

vA=gtA=9.8m/s2×0.05s=0.49m/s

19. 减小 时间 偏大

【详解】(1)[1]测量物体平均速度,需要用刻度尺测量长度,用秒表记录时间,再根据公式计算速度。

(2)[2][3]实验中通过增加斜面的长度或减小斜面和水平面的角度,可以延长小车在斜面上下滑的时间,便于记录时间。

(3)[4]若小车从A点已经滑出一段距离后才开始计时,则记录的时间偏小,由可知,所测的速度比真实值偏大。

20.(1)1.5m/s2;(2)11.25m/s

【详解】解(1)车在 0~10s 内的加速度大小为

(2)根据速度时间图像和时间轴围成的面积是路程,可求得其车在 0~60s 内的路程为

平均速度大小为

答:(1)车在 0~10s 内的加速度大小 为;

(2)车在 0~60s 内的平均速度大小为 。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源及组卷应用平台

八年级物理上册 第一章 第4节 测量平均速度 同步练习题

一、单选题

1.如图甲所示,有一个两端开口内壁光滑的圆柱形塑料桶与水平面成一定角度摆放,将一小球从该圆柱体顶端沿圆的切线方向以初速度v开始运动,轨迹如图虚线所示,小球从开始运动到离开塑料桶所花的时间为t,小明认为小球运动时间t与塑料桶的长L和塑料桶与水平面的夹角有关,现设计了图乙所示的四个方案。四种方案中能验证猜想的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

2.图是小红、小敏和小明在跑步比赛中起跑5s后拍下的一张照片。以下判断正确的是( )

A.在前5s内小明的平均速度最大 B.小红在前5s一直跑得最慢

C.小敏不可能最快到达终点 D.小明一定最快到达终点

3.甲、乙两车在一平直公路上沿同一方向运动,甲以恒定速度做匀速直线运动,甲、乙两车的路程s随时间t变化的图像,如图所示。下列说法中正确的是( )

A.乙车的速度是先慢后快

B.第t1时,甲乙车的运动速度相同

C.在t1到t2时间内,甲、乙两车通过的路程相等

D.在0到t2时间内,甲、乙的平均速度相同

4.小明和同学们用机械停表和刻度尺测量篮球下落的速度,他们用刻度尺测出三楼到地面的距离,然后用机械停表测出篮球在三楼从静止竖直落地的时间。对于该实验有关的操作和分析,错误的是( )

A.实验时要合理分工,准确记录相关数据

B.选择量程为15m的卷尺测量篮球下落的高度

C.篮球下落的高度和时间均应该多次测量取平均值

D.本实验测出的是篮球下落到地面前一瞬间的速度

5.在“测量物体运动的速度”的实验中,小枫同学利用如图所示装置,用来测量小车从斜面上滑下时的平均速度,把斜面的右端用木块垫起,已知斜面AC的长度为120cm,B点是斜面AC的中点;实验时,将小车放置在斜面A点,松手后,小车依次通过A、B、C三点的时间(停表每格为1s)如图所示,在小车下滑过程中,下列说法正确的是( )

A.以金属片为参照物,小车是静止的

B.小车AB段的平均速度小于AC段的平均速度

C.为了便于计时,只需将木块向斜面左端移动一点

D.测量小车从A点运动到C点的过程中BC段的平均速度,应将小车从B点由静止释放

6.小明和同学们用机械停表和刻度尺测量篮球下落的速度,他们先测出三楼到地面的距离,然后用机械停表测出篮球从三楼静止释放竖直落地的时间。下列对该实验的说法正确的是( )

A.应使用量程为5m的卷尺测出三楼的楼面到地面的距离

B.应使用量程为10m的卷尺测出三楼天花板到地面的距离

C.为了减小误差,篮球下落的高度和时间均应该多次测量

D.本实验最终计算出的是篮球下落到地面前一瞬间的速度

7.图是某交通标志牌,下列说法错误的是( )

A.标志牌距离南宁40km

B.此段路车速最高不超过120km/

C.此段路车速最低不低于120kmh

D.以行驶的汽车为参照物,交通标志牌是运动的

8.无风的天气,为测量篮球从与篮筐等高处由静止开始下落到地面的平均速度,小奕用机械停表记录篮球下落的时间,用皮尺测量篮球下落的高度,由此计算出篮球下落的平均速度。关于该实验的操作和分析,下列说法正确的是( )

A.记录的时间应该是篮球由静止开始下落到完全停止的这段时间

B.做多次实验,目的是寻找普遍规律

C.有空气阻力比没有空气阻力测出的平均速度大

D.计算篮球下落的平均速度用到的方法是间接测量法

二、填空题

9.如图所示小球在水平面上做直线运动,每隔0.2s记录一次小球的运动位置,则小球从C点运动到F点的路程为 cm,小车在整个运动过程的平均速度为 m/s。

10.如图所示,新龟兔百米赛跑的s-t图像,根据图像判断,乌龟一直做匀速直线运动,先出发的是 ,完成比赛的平均速度较大的是 (填“乌龟”或“兔子”),比赛途中,龟、兔相遇了 次。

11.(1)如图1所示,纽扣的直径为 cm;如图2所示,电能表的示数为 kW h;携带如图3所示装置从山下到山上,玻璃管内水柱高度将 (选填“升高”、“不变”或“降低”);

(2)小海用如图4所示实验装置测量小车的平均速度,他让小车从斜面顶端由静止开始下滑,测出相应运动路程和时间,经过计算即可得出小车的平均速度;

①调试装置时,发现小车运动过快,此时应将垫木向 (选填“左”或“右”)移动;

②某次实验测得s=90.0cm,对应时间t=5s,则此过程小车平均速度为 cm/s;

③撤去金属片,小车从斜面顶端由静止下滑,如果水平桌面光滑,请你在图5中画出小车在斜面和水平面整个运动过程中速度随时间变化的大致图像 。

12.十一国庆假期期间,小明全家乘坐高铁到西安旅游,他们下午18:00出发,第二天上午06:00到达西安。已知这段高速铁路全长约4200km。则高铁在全程中的平均速度为 km/h。

13.如图所示,为某玩具小汽车在平直路面上运动时的s﹣t图象,由图象可知前2s内的速度 (选填“>”、“<”或“=”)后2s内的速度,小汽车在全程的平均速度为 m/s(结果保留到小数点后2位)。

三、简答题

14.英媒《金融时报》此前报道了有关“美国众议院院长佩洛西窜访台湾地区”的新闻,引起了国际社会的广泛关注。中国先是三大战区接连宣布实战演练,然后又宣布运﹣20正式入列,后来还放出了东风﹣17高超音速导弹在发射时的视频画面,这款导弹的射程可以达到2500公里。如图甲是佩洛西乘坐的专机及护航编队。

(1)如图甲所示的编队飞行时,在海面上看飞机飞行得很快,而以专机为参照物,排成人字形的护航飞机是 的,可见运动和静止是 ;

(2)为了威慑台独,若在如图乙所示的平津岛发射一枚东风﹣17,只需要约4.5min就能到达135km外的台湾桃园市上空,则东风﹣17的速度是多大 ?

(3)若发现美国航海舰队驶向台湾时,我国的海监船从福建某港出发,以40km/h的速度航行,追到120km的台湾附近海域至少需要多少时间 ?

15.如图中的警察叔叔拦下丘叔叔的车告诉他:“同志,根据区间测速仪提示,你在刚才限速路段行驶速度超过规定的40千米每小时,现对你依法做出违反交通法规的处罚。”丘叔叔却说:“我刚才的速度才30千米每小时,怎么可能超速?”,请你运用所学物理知识辨析一下他俩的说法。

四、作图题

16.如图甲所示,这是一物体在0~12s运动的v﹣t图像,请在图乙中画出其运动的s﹣t图像。

17.汽车追尾是高速公路上常发生的交通事故,其重要原因是遇到意外情况时不能立即停车。研究发现,司机从看到情况到踩刹车需要一段时间,这段时间叫反应时间;在反应时间内汽车要保持原速前进一段距离,这段距离叫反应距离;从踩刹车到车停止,汽车还要前进一段距离,这段距离叫制动距离。请在右图画出从司机看到情况开始计时,到汽车停止的这段时间内,汽车运动的v—t图像。(不需准确描点)

五、实验题

18.频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间闪光一次,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。图甲是完全相同的A、B两球从空中同一高度先后由静止开始竖直下落的频闪照片示意图。已知频闪仪每隔0.1s闪光一次,照片上1cm代表空中实际距离10cm。

/mm /mm /mm /mm

A球() 4.9 14.7 24.5 34.3

B球() 1.2 9.8 19.6 29.4

3.7 4.9 4.9 4.9

(1)由图甲可知:先由静止开始下落的是 (填“A”或“B”)球;

(2)用刻度尺分别测得照片上A、B两球相邻位置之间的各段距离,A、B两球相对应的s1、s2、s3、s4的测量结果如图表所示。测量照片上B球相邻位置之间的距离s5时,刻度尺的示数如图乙所示,则s5= mm。设 A球在空中下落时,通过s2、s3的过程中的平均速度分别为v2、v3,则v2:v3= ;

(3)A、B两球均运动的过程中,若以B球为参照物,A球在竖直方向上做 (填“加速”“减速”或“匀速”)直线运动。先开始下落的小球的速度为 m/s时,后开始下落的小球刚好开始下落。

19.如图所示是“测量物体平均速度”的实验装置。

(1)该实验的原理是 ;

(2)实验中为了减小误差,可以通过增加斜面的长度或 (选填“增加”或“减小”)斜面和水平面的角度,这样可以增加小车在斜面上下滑的 (选填物理量名称);

(3)若小车从A点已经滑出一段距离后才开始计时,测得的平均速度会比实际值 (选填“偏大”或“偏小”)。

六、计算题

20.某学员刚拿到驾照,在练习开车时,汽车由静止开始在平直的公路上行驶,其运动过程的 v-t 图像如图所示, 求:

(1)车在 0~10s 内的加速度大小 a;

(2)车在 0~60s 内的平均速度大小v 。

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.D

【详解】由控制变量法可知,探究小球运动时间t与塑料桶的长L的关系时,应控制塑料桶与水平面的夹角相同,改变塑料桶的长度,故④符合题意;探究小球运动时间t与塑料桶与水平面的夹角的关系时,应控制塑料桶的长度相同,改变塑料桶与水平面的夹角大小,故③符合题意;综上所述,③④符合题意,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.A

【详解】A.由图可得,5s时,小明运动的最远,由平均速度公式可得,在前5s内小明的平均速度最大 ,故A正确;

B.小红前5s内运动的距离最短,但其速度不一定一直最慢,故B错误;

C.还没有到终点,只要后半程速度快,小敏后期有可能最快到达终点,故C错误;

D.小明后半程的速度降下来后,不一定最快到达终点,故D错误。

故选A。

3.C

【详解】A.由图可知,乙车的s—t图像的斜率先大后小,因此乙车的运动速度先快后慢,故A错误;

B.第t1时,甲乙车第一次相遇,所用时间相同,乙通过的路程较大,由公式知,乙车的速度较大,故B错误;

C.由图可知甲、乙分别在t1和t2时刻相遇,因此在t1到t2时间内,甲、乙两车通过的路程相等,故C正确;

D.由图可知,在0到t2时间内,甲车通过的路程为x2-x0,乙车通过的路程为x2,即两车在这段时间内通过的路程不相同,由可知两车的平均速度不相等,故D错误。

故选C。

4.D

【详解】A.实验过程中,同学们要合理分工,准确记录相关数据,尊重实验事实,不可杜撰数据,故A正确,A不符合题意;

B.三楼的高度约为10米,可以选择量程为15m的卷尺测量篮球下落的高度,故B正确,B不符合题意;

C.实验中为了获得普遍的规律,应多次测量,所以篮球下落的高度和时间均应该多次测量取平均值,故C正确,C不符合题意;

D.本实验测出的是篮球下落到地面前的平均速度,故D错误,D符合题意。

故选D。

5.B

【详解】A.以金属片为参照物,小车的位置发生了变化,因此小车是运动的,故A错误;

B.由图可知,AB段的长度为,由图中记录的时间可知AB段所用的时间为,则AB段的平均速度为

已知AC段的长度为,AC段所用的时间为,则AC段的平均速度为

所以小车在AB段的平均速度小于在AC段的平均速度,故B正确;

C.斜面坡度越大,小车在斜面上的速度越快,在斜面上的运动时间越短,不方便测量时间,因此为了便于计时,应使斜面的坡度较小,即应将木块向斜面右端移动一点,故C错误;

D.若让小车从B点由静止释放,测出小车到达C点的时间,所测的时间不是运动过程中下半程的时间;小车从A到C的过程中通过B点时的速度不为0,小车通过AC段的时间与AB段的时间之差才是下半程BC段的时间,故D错误。

故选B。

6.C

【详解】A.三楼放下球,高度大约7m,可以选择量程为10m的卷尺测量篮球下落的高度,故A错误;

B.三楼天花板到地面的距离约为10米,选择量程为10m以上的卷尺测量,故B错误;

C.为了减小误差,篮球下落的高度和时间均应该多次测量取平均值,故C正确;

D.本实验测出的是篮球下落到地面前的平均速度,故D错误。

故选C。

7.C

【详解】A.由图可知,标志牌距离南宁40km,故A正确,不符合题意;

BC.由图可知,此段路车速最高不超过120km/h,故B正确,不符合题意,C错误,符合题意;

D.交通标志牌相对于行驶的汽车,位置发生了变化,是运动的,故D正确,不符合题意。

故选C。

8.D

【详解】A.记录的时间应该是篮球由静止开始下落到下落到地面的这段时间,故A错误;

B.做多次实验,目的是多次测量求平均值,减小误差,故B错误;

C.有空气阻力时,篮球到达地面所用的时间更长,根据可知,距离一定,时间越长,速度越小,故C错误;

D.直接测量出的是距离和时间,根据公式计算出平均速度,这种方法属于间测量法,故D正确。

故选D。

9. 10.50 0.125

【详解】[1]由图可知,刻度尺的1大格代表1cm,之间有10小格,分度值为1mm,C点对应的刻度值为2.00cm,F点对应的刻度值为12.50cm,小球从C点运动到F点的路程为

[2]小球从A点到F点的路程为

每隔0.2s记录一次小球的运动位置,从A点到F点用的时间为

小车在整个运动过程的平均速度为

10. 乌龟 兔子 三

【详解】[1][2][3]由图像可知,乌龟在0s时出发,兔子在0s之后出发,所以乌龟先出发;由图像可知,全程为100m,跑完全程时,乌龟用的时间长,兔子用的时间短,根据可知,兔的平均速度大;由图像可知,路程相同、时间相同时,二者相遇,表现在图像上是两个的交点,两图像共有三个交点,所以途中相遇三次。

11. 1.20 2022.5 升高 右 18.0

【详解】(1)[1]由图1可知,刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm,即此刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与2.00cm对齐,右侧与3.20cm对齐,所以物体的长度为

L=3.20cm﹣2.00cm=1.20cm

[2]由图2可知,电能表的示数为2022.5kW h。

[3]由图3所示,当把此装置从山脚带到山顶时,发现玻璃管内水柱高度变高。这是因为大气压是随高度的升高而变小的,这样,大气压减小,液柱就会在内部压强的作用下而升高。

(2)[4]发现小车运动过快,此时应将垫木向右移动,可以减小斜面的坡度,使小车速度减小。

[5]此过程小车平均速度

[6]小车在斜面上的运动速度越来越快,在v﹣t图像中是一条过原点的直线,由于水平桌面是光滑的,所以小车在水平桌面做匀速直线运动,是一条平行于时间轴的直线,如图所示:

12.350

【详解】高铁运行的时间为

高速铁路的全长,全程的平均速度为

13. < 0.86

【详解】[1]在s﹣t图象中,倾斜直线表示物体做匀速直线运动,且物体在前2s内通过的路程为2m,后2s内通过的路程为

6m﹣2m=4m

由可知,物体在前2s内速度为

后2s内的速度为

故前2s的速度小于后2s内的速度。

[2]由图象可知,汽车全程通过的路程为6m,则汽车全程的平均速度

14. 静止 相对的 1800km/h 3h

【详解】解:(1)如图甲所示的编队飞行时,在海面上看飞机飞行得很快,而以专机为参照物,排成人字形的护航飞机的位置相对于专机没有发生变化,是静止的,可见运动和静止是相对的。

(2)东风﹣17的速度

(3)若发现美国航海舰队驶向台湾时,我国的海监船从福建某港出发,以40km/h的速度航行,追到120km的台湾附近海域至少需要的时间

答:(1)如图甲所示的编队飞行时,在海面上看飞机飞行得很快,而以专机为参照物,排成人字形的护航飞机是静止的,可见运动和静止是相对的;

(2)东风﹣17的速度是1800km/h;

(3)追到120km的台湾附近海域至少需要3h。

15.见解析

【详解】警察叔叔说的速度指的是车在此路段的平均速度,是物体在单位时间内通过的路程,与时间、路程的大小无关,而丘叔叔说的是车的瞬时速度。

16.

【详解】由甲图v﹣t图像可知,物体在0~6s时做匀速直线运动速度是v=2m/s,运动的路程

s=vt=2m/s×6s=12m

在6~12s内,v=0m/s故物体处于静止状态,s﹣t图像如图所示:

17.

【详解】从踩刹车到车停止,反应距离内汽车以原行驶速度匀速行驶,制动距离内汽车受到摩擦力作用做减速运动,因此汽车先匀速行驶一段,后减速行驶直到速度为0,故v—t图像如下图所示:

18. A 39.0 3:5 加速 0.49

【详解】(1)[1]由表格数据可知,单位时间内A球运动的路程长,说明A球的速度大,因此,先由静止下落的是A球。

(2)[2]由刻度尺示数可知,s5的长度

s5=9.90cm-6.00cm=3.90cm=39.0mm

[3]有比各种数据可知

s2=14.7mm,s3=24.5mm

由题意可知,运动s2和s3所用的时间都是0.1s,则

(3)[4]由表格数据可知,单位时间内A球运动的路程一直大于B球运动的路程,及A球运动的更快。因此以B为参照物,A做加速运动。

[5]由表格数据可知, B球在第一个0.1s内运动1.2mm,则根据题意可知实际运动了1.2cm,即

sB=1.2cm=0.012m

根据公式可得,B球运动10.012m所用的时间

则B球是A球运动了0.05s时开始运动,则B球运动时A球已经运动的时间

tA=0.1s-0.05s=0.05s

A球在运动0.05s时的速度

vA=gtA=9.8m/s2×0.05s=0.49m/s

19. 减小 时间 偏大

【详解】(1)[1]测量物体平均速度,需要用刻度尺测量长度,用秒表记录时间,再根据公式计算速度。

(2)[2][3]实验中通过增加斜面的长度或减小斜面和水平面的角度,可以延长小车在斜面上下滑的时间,便于记录时间。

(3)[4]若小车从A点已经滑出一段距离后才开始计时,则记录的时间偏小,由可知,所测的速度比真实值偏大。

20.(1)1.5m/s2;(2)11.25m/s

【详解】解(1)车在 0~10s 内的加速度大小为

(2)根据速度时间图像和时间轴围成的面积是路程,可求得其车在 0~60s 内的路程为

平均速度大小为

答:(1)车在 0~10s 内的加速度大小 为;

(2)车在 0~60s 内的平均速度大小为 。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活