第4课 夏商周的更替 同步练习题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第4课 夏商周的更替 同步练习题(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 965.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册 第二单元

第4课 夏商周的更替 同步练习题

一、选择题

1.在年代相当于夏朝时期的二里头文化遗址的考古发掘中,出土了大量酒器(主要是陶器和少量青铜器)。有酿酒的、盛酒的、温酒的,且成套用于随葬。据此推测,这一时期( )

A.冶铜技术发达 B.饮酒之风盛行 C.早期国家形成 D.阶级分化明显

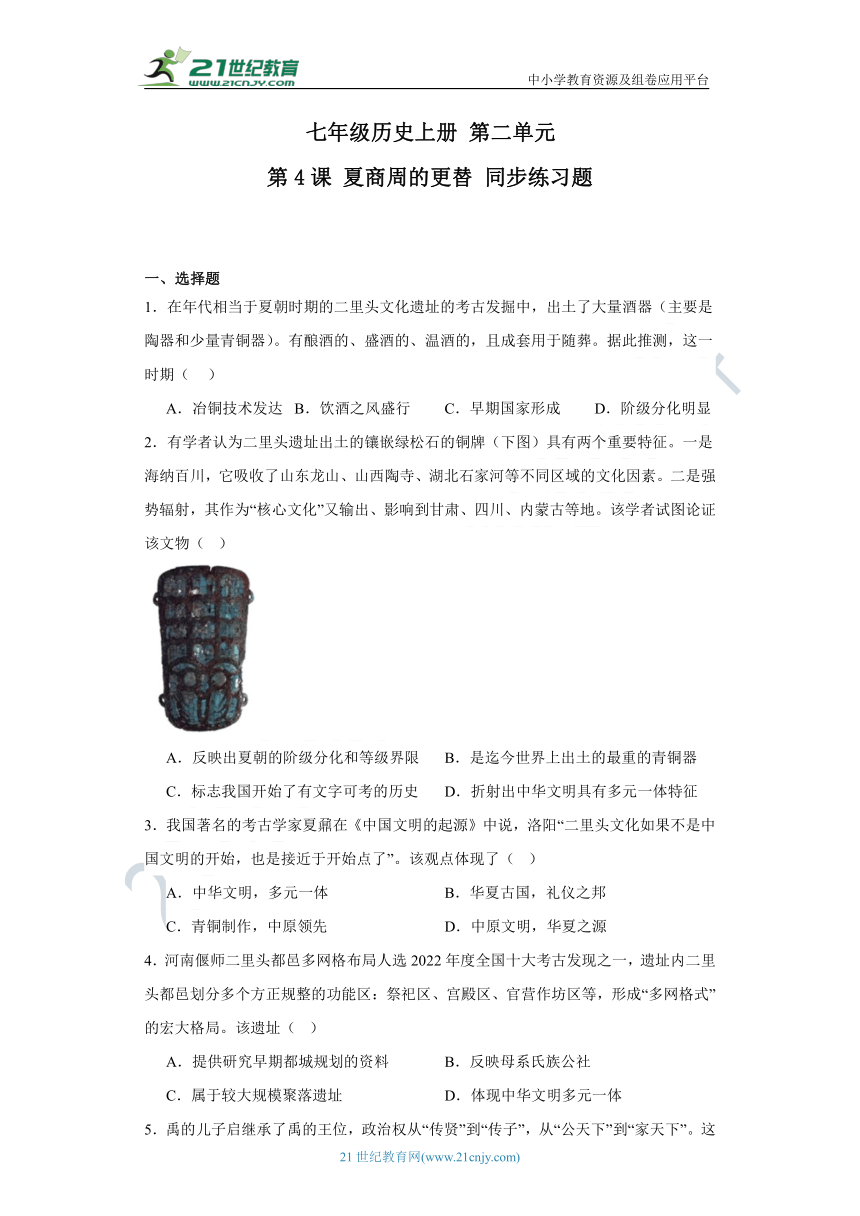

2.有学者认为二里头遗址出土的镶嵌绿松石的铜牌(下图)具有两个重要特征。一是海纳百川,它吸收了山东龙山、山西陶寺、湖北石家河等不同区域的文化因素。二是强势辐射,其作为“核心文化”又输出、影响到甘肃、四川、内蒙古等地。该学者试图论证该文物( )

A.反映出夏朝的阶级分化和等级界限 B.是迄今世界上出土的最重的青铜器

C.标志我国开始了有文字可考的历史 D.折射出中华文明具有多元一体特征

3.我国著名的考古学家夏鼐在《中国文明的起源》中说,洛阳“二里头文化如果不是中国文明的开始,也是接近于开始点了”。该观点体现了( )

A.中华文明,多元一体 B.华夏古国,礼仪之邦

C.青铜制作,中原领先 D.中原文明,华夏之源

4.河南偃师二里头都邑多网格布局人选2022年度全国十大考古发现之一,遗址内二里头都邑划分多个方正规整的功能区:祭祀区、宫殿区、官营作坊区等,形成“多网格式”的宏大格局。该遗址( )

A.提供研究早期都城规划的资料 B.反映母系氏族公社

C.属于较大规模聚落遗址 D.体现中华文明多元一体

5.禹的儿子启继承了禹的王位,政治权从“传贤”到“传子”,从“公天下”到“家天下”。这( )

A.是生产力发展的必然结果 B.是偶然出现的历史现象

C.不利于社会进步 D.在以后列朝列代没有被沿用

6.夏启实施王位世袭的故事,虽然是权力的争斗,但是却在无形间推动了社会的发展,进而产生了“国家”的雏形,成就了奴隶社会“家天下”的时代。据此可知,世袭制的出现( )

A.造成社会公平丧失 B.顺应历史的发展

C.开创地方行政模式 D.推动文明的出现

7.宋代的儿童在学习启蒙教材《三字经》时会读到“夏传子,家天下,四百载,迁夏社。”从中可以看到的历史现象是( )

A.王位世袭 B.选贤举能 C.开科取土 D.重文轻武

8.“大禹建夏属第一,华夏从此奴隶制。王位传给儿子启,禅让从此变世袭。”由此歌谣获得的信息应包括( )

①夏朝是第一个奴隶制王朝 ②夏朝是封建社会 ③世袭制代替禅让制

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

9.通过学习历史,小明得出一个认识:统治者残暴无道导致国家的灭亡。他是从哪些统治者身上得出这一结论的( )

①启②桀③汤④纣

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

10.七年三班同学要编排历史剧“夏、商、周的残暴统治”,三位同学分别要扮演夏、商、周时期的亡国之君,他们分别是( )

①启 ②纣 ③周幽王 ④桀 ⑤武王 ⑥汤

A.①③④ B.②③④ C.①⑤⑥ D.②④⑥

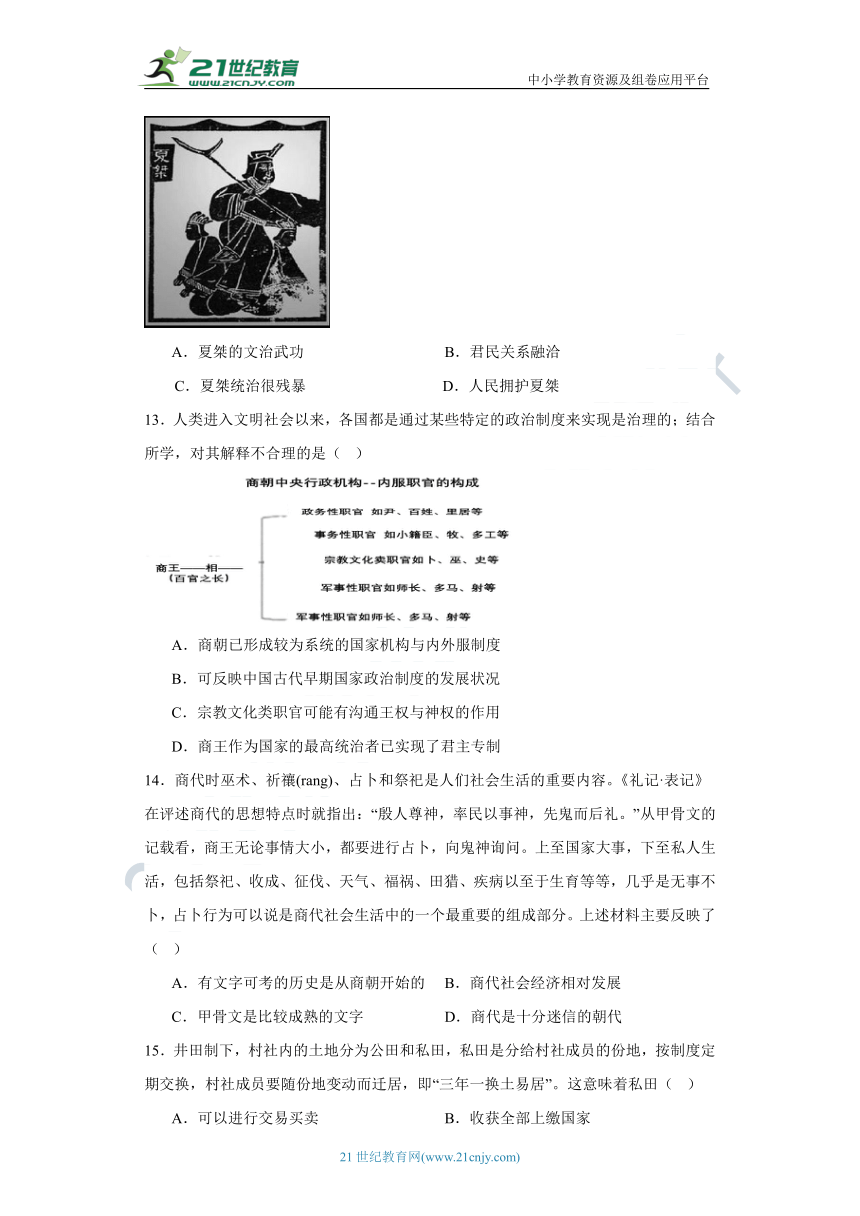

11.在下面示意图中,对应时间点的历史事件叙述正确的是( )

A.①夏朝建立③夏朝灭亡 B.①夏桀即位④东周建立

C.①夏朝建立②商朝建立 D.①商朝建立③商朝灭亡

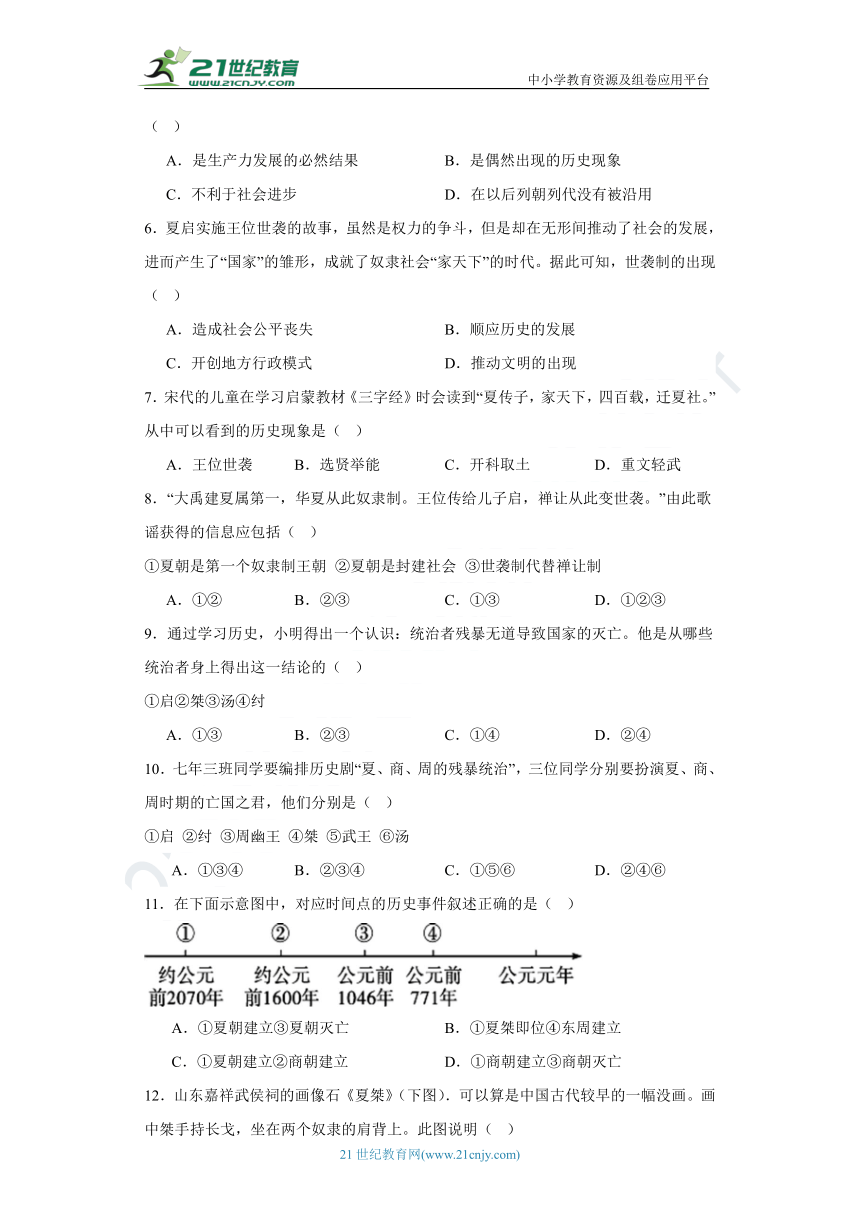

12.山东嘉祥武侯祠的画像石《夏桀》(下图).可以算是中国古代较早的一幅没画。画中桀手持长戈,坐在两个奴隶的肩背上。此图说明( )

夏桀的文治武功 B.君民关系融洽

C.夏桀统治很残暴 D.人民拥护夏桀

13.人类进入文明社会以来,各国都是通过某些特定的政治制度来实现是治理的;结合所学,对其解释不合理的是( )

A.商朝已形成较为系统的国家机构与内外服制度

B.可反映中国古代早期国家政治制度的发展状况

C.宗教文化类职官可能有沟通王权与神权的作用

D.商王作为国家的最高统治者已实现了君主专制

14.商代时巫术、祈禳(rang)、占卜和祭祀是人们社会生活的重要内容。《礼记·表记》在评述商代的思想特点时就指出:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”从甲骨文的记载看,商王无论事情大小,都要进行占卜,向鬼神询问。上至国家大事,下至私人生活,包括祭祀、收成、征伐、天气、福祸、田猎、疾病以至于生育等等,几乎是无事不卜,占卜行为可以说是商代社会生活中的一个最重要的组成部分。上述材料主要反映了( )

A.有文字可考的历史是从商朝开始的 B.商代社会经济相对发展

C.甲骨文是比较成熟的文字 D.商代是十分迷信的朝代

15.井田制下,村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即“三年一换土易居”。这意味着私田( )

A.可以进行交易买卖 B.收获全部上缴国家

C.属于小农经济范畴 D.所有权归国家所有

16.据古文献记述,夏、商、周三族祭祀的时候,都把本族来源与黄帝族系联系起来,自认为是黄帝的后裔。这表明( )

A.夏、商、周均秉承“无为而治”理念 B.夏、商、周的祭祀活动十分频繁

C.推崇“君权神授”是先秦政治特点 D.中华民族同宗共祖意识源远流长

17.殷商卜辞中有赛马和比箭的相关记载。周代已经有完备的比箭礼仪,天子者称为“大射礼”,贵族比赛,则称为“乡射礼”。由此可知商周( )

A.祭祀活动很盛行 B.竞技体育已出现

C.军备竞赛已开始 D.分封制度已建立

18.鲁国封地原是商朝的东夷属国,西周初这里既有周公长子伯禽带来的周人,也有商朝遗民和东夷人,但到春秋时期鲁国却成为周礼的保存者和实施者,由此可见西周( )

A.诸侯的独立性强 B.宗亲是分封主要对象

C.加强了中央集权 D.分封促进了文化认同

19.西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王旨在( )

A.发展农业生产 B.提高军队实力

C.巩固国家统治 D.加强封建专制

20.有学者指出,西周时期的特殊历史机遇,使周王室的血缘亲属直接转化为诸侯的政治贵族,解决了政治与血缘、宗族与国家的融合问题,实现了政治关系与血缘关系的相互转化。这一转化主要缘于( )

A.分封制度的实施 B.君主制度的确立

C.井田制度的推行 D.礼乐制度的实行

21.祭祀是周代的“国之大事”,在祭祀先祖时,《周礼》明确规定“支子不祭”,也就说庶子或旁支的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但在春秋战国时期,非宗子出身者纷纷制作相关礼器,主持祭祀先祖的活动。这说明当时( )

A.分封制开始解体 B.礼崩乐坏的局面正式形成

C.宗法制遭到破坏 D.“克己复礼”已刻不容缓

22.中英文里的姓名书写是不一样的,英语中西方姓氏的特点是名在前姓在后,而中国人的姓总是位于个人的名字之前。中国人的姓名特点反映的实质是( )

A.个人观念淡薄 B.家族宗法观念浓厚

C.专制王权强大 D.男尊女卑思想严重

23.英语中将country、nation两词翻译为国、民族,没有family的概念。而在中国人特有的观念里,两词都与国家对译,汉语中国和家相连接,只是一大一小而已。这反映中国( )

A.亲缘关系与政治关系结合 B.政治关系优于亲缘关系

C.古代的国家体制源于家庭 D.汉语文化推进英语发展

24.“皇帝爱长子,百如爱幺儿。”是我国民间的一句俗语。皇帝更喜欢他的长子的原因是( )

A.长子年纪大学问多,将来能治理国家

B.长子比他的弟弟们更深得皇帝的宠爱

C.西周开始的分封制决定天子的长子是王位最主要的继承人

D.长子能以德服人,受到人们的爱戴

25.依据下面古文献的记载,可判断何尊上“宅兹中国”的“中国”指的是今天的( )

“中国”在古文献中称作“土中”。蔡沈《集传》说:“洛邑,天地之中,故谓之土中。”

《逸周书 作雒》记载,周公“及将致政,乃作大邑成周于土中”。

A.北京 B.洛阳 C.西安 D.南京

26.历史事实是指对历史人物或历史事件的客观叙述。历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。下列属于历史事实的是( )

A.铁制农具和牛耕出现和使用,是春秋时期农业生产力提高的重要标志

B.公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史进入东周时期

C.春秋时期的争霸战争给人民带来了深重灾难

D.齐桓公任用管仲进行改革,使齐国经济和军事实力大为提高

27.据《史记》记载周厉王是历史上有名的暴君,但是根据西周青铜器“宗周钟”的铭文记载,周厉王长期勤劳治理疆土,打退了濮子国入侵,濮子国臣服厉王,同时东夷南夷二十六国也前来臣服。这表明( )

A.实物史料丰富研究周厉王的视角 B.“宗周钟”的记载存在造假

C.《史记》对周厉王的记载不可信 D.实物是研究历史的唯一依据

28.《礼记 王制》记载,西周时期50岁以上老人免除徭役,60岁以上免除兵役。至80岁者,一个儿子可以免除一些义务。这反映了西周 ( )

A.分封制度得到推广 B.依据年龄免除徭役

C.重视敬老机制建设 D.徭役兵役十分繁重

29.《左传 昭公六年》记载,“商有乱政,而作《汤刑》”,《竹书纪年》记载,商代第24代商王祖甲“二十四年,重作《汤刑》”。殷墟出土的甲骨文也有“王又作辟”“贞王闻惟辟”,学者注释:“辟,刑。”上述文献和出土文物可以证实商朝( )

A.用刑罚来维持统治秩序 B.主张实行“礼治”

C.祖甲主张无为而治 D.刑罚异常残酷

30.2019年3月1日,千呼万唤的2018年度十位“大国工匠”闪耀央视舞台,适应了新时代国家的需要。我国自古以来注重人的才能的培养。周朝时期,官学要求学生掌握的“六艺”是指

A.礼、乐、画、御、书、数 B.舞、御、射、数、修、乐

C.诗、礼、数、书、舞、射 D.礼、乐、射、御、书、数

二、综合题

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一:入选2022年度全国十大考古新发现的河南偃师二里头都邑多网格式布局,位于洛阳盆地中东部的二里头遗址,现存面积300万平方米。1959年以来发现主干道路网络、宫城、宫殿建筑群、官营作坊区、铸铜作坊、贵族墓葬和青铜礼器群、绿松石龙等重要遗存,确认是中国青铜时代最早具有明确规划的大型都城。

材料二:新发现的主干道路及其两侧墙垣,揭示二里头都城为宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一的多网格式布局,这是二里头都城布局考古中的一项重大突破。二里头都城这样严谨、清晰、规整的布局,显示当时有明确规划,当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式。这是二里头进入王朝国家的最重要标志。二里头都城这一布局,为先秦时期其他都城遗址探索布局、结构提供了参考。

材料三:虽然《史记》对夏朝有记载,但夏朝一直不被史学界承认存在,原因是没有像“殷墟遗址”证明商朝存在的考古发掘证明。二里头遗址的发掘增强了人们对夏朝存在的信心。

(1)根据材料一,概括二里头都城遗址的特点。

(2)根据材料二,说说二里头都城遗址网格式布局这一新发现的历史价值。

(3)结合材料三,谈谈你对考古发现与文献记载这两种史料关系的认识。

32.阅读材料,回答问题。

材料一:《史记·股本纪》载,“自中丁以来,废嫡而更立诸弟子,弟子或争相代立”,从而造成“比九世乱”“诸侯莫朝”的局面。

材料二:西周分封制总结了历史经验,把建立地方政权与巩固自身统治有机结合起来,使王室能有效地整个领土进行控制,调节了统治阶级的内部矛盾。周王室用权利与义务的规定,使周天子成为名副其实的诸侯之君,改变了夏商时代国王为诸侯之长的状况。分封制促进了诸侯国势力的迅速发展,统一的奴隶制度在各诸侯国得以建立和发展,这是奴求制经济繁荣的基础。分封制加速了各族融合的进程,受封的偏远诸侯国逐步接受了中原文化,一些大诸侯不断向周围的夷、戎、狄等少数民族用兵,进而兼并其土地,进行了文化渗透。

材料三:除了向周边部族征战,西周很少发生战争或动乱,到第十任天子周厉王发生“国人暴动”时,西周已基本上稳定了200余年。西周是统一局面下实行地方分权,诸侯掌握着地方的军事和财政,但至少200年还没有一个诸侯搞分裂。这是为什么呢?

(1)材料一反映了商朝哪些历史信息?

(2)根据材料二,概括西周分封制的积极作用。

(3)根据上述材料和所学知识,分析西周为什么200年没有出现诸侯分裂和政局动荡的局面?

33.关于烽火戏诸侯这个历史故事的真实性,某同学进行了课外探究并找到了以下材料。阅读材料,回答问题。

材料一 周幽王取妻于西申,生平王,王或取褒人之女,是褒姒,生伯盘。褒姒嬖于王,王与伯盘逐平王,平王走西申,幽王起师,回平王于西申,申人弗畀(译:未交出周平王),曾人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭,周乃亡。

——《清华简·系年》

(备注:清华简经碳14测定确定为战国中晚期文物,现在由清华大学收藏研究,在秦之前就被埋入地下,未经“焚书坑儒”事件影响,能够最大限度地展现先秦古籍的原貌。)

材料二 幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至于后戎寇真至,幽王击鼓,请侯兵不至。

——(战国末期)吕不韦《吕氏春秋》

材料三褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。幽王说之,为数举烽火。其后不信,诸侯益亦不至。

——(西汉)司马迁《史记·周本纪》

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出烽火戏诸侯的故事与周朝什么制度相关?该制度的推行在周初有什么作用?

(2)对比材料二与材料三,请指出两段材料中关于烽火戏诸侯故事的记载有何区别。

(3)以上三则材料,你认为哪个更接近历史的真相,请说明理由。

(4)你认为探究历史问题应秉持怎样的精神或原则?

34.阅读下列材料

材料一:尧年老时,召开部落联盟会议,推荐继承人,大家推荐舜。舜年老时,也可以同样的办法把首领位置传给了治水有功的禹。

材料二:禹在担任部落联盟首领的后期,握有很大权力。有一次禹召集部落首领聚会,有几个部落的首领来晚了,禹竟专断地把他们处死。

请回答:

(1)材料一中的“尧、舜、禹”是传说中的我国哪一地区部落联盟的首领?他们被推举为首领的共同原因是什么?这种推举首领的办法被称为什么?

(2)材料二反映了大禹时期出现的什么新情况?

(3)哪一事件标志着我国原始社会的结束?之后,我国进入了哪一社会?

35.材料一

1929年,中国青年学者裴文中于12月2日下午发现了一个完整额头盖骨化石和一些其他部位的骨骼化石(见下图),还有大量的打制石器、动物化石和灰烬。

(1)材料一中右图的发现对于研究早期人类有什么作用?你能根据“还有大量的打制石器、动物化石和灰烬”这一史实得出怎样的推论?

材料二

(2)材料二的考古发现说明了什么?请各举一例以种植水稻和粟为主要农作物的原始居民。

材料三

19世纪末,一种古老的文字被发现于河南省安阳殷墟。 中国文字博物馆,位于河南省安阳市人民大道东段656号。是经国务院批准的一座集文物保护、陈列展示和科学研究功能为一体的国家级专题博物馆,也是中国首座以文字为主题的博物管。

(3)根据现有考古发现,材料三中被发现的这种古老文字最早在哪个朝代开始应用?结合所学知识,谈谈中国文字博物馆“位于河南省安阳市”的原因。

材料四

左图文物腹内底部铸有铭文:“武征商。唯甲子朝。岁鼎。克昏。夙有商。辛未。王在阑师。……”记载的是周武王伐纣的史实,有非常重要的史料价值。

(4)材料四铭文中的“甲子朝”指的是哪一年?武王伐纣交战的地点在哪里?结合铭文和所学知识指出武王伐纣的结果。

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.B

【详解】根据题干材料中的“出土了大量酒器……有酿酒的、盛酒的、温酒的,且成套用于随葬”可知,考古发现证明这一时期的古人制作了大量酒器,不仅配套齐全,而且广泛用于陪葬,由此可知推测当时饮酒之风盛行,B项正确;从“主要是陶器和少量青铜器”可以推测,当时的古人虽然掌握了青铜冶炼技术,但少量说明这一技术还不成熟,主要还是制作陶器,排除A项;材料只是说明“年代相当于夏朝时期”,且材料只是介绍了大量酒器的出土,无法明确证明夏朝这一早期国家已经形成;能够证明阶级分化明显的最显著现象是不同墓葬陪葬品的多寡不同,但材料没有涉及这一方面的内容,无法推测这一时期阶级分化明显,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据题干和所学知识可知,“吸收了山东龙山、山西陶寺、湖北石家河等不同区域的文化因素”反映了二里头文化“海纳百川”的特征,这是“多元”。“影响到甘肃、四川、内蒙古等地”反映了二里头文化的“强势辐射”,这是“一体”。因此,二里头镶嵌绿松石铜牌饰折射“多元一体”特征,D项正确;材料反映二里头镶嵌绿松石铜牌饰折射“多元一体”,反映不出夏朝的阶级分化和等级界限,排除A项;迄今世界上出土的最重的青铜器是司母戊鼎,排除B项;二里头遗址是夏王朝的遗址,我国有文字可考的历史从商朝开始,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据材料“洛阳二里头文化如果不是中国文明的开始,也是接近于开始点了。”可知,洛阳二里头文化接近中华文明的开始,这体现了中原文明是华夏文明的起源,D项正确;本题主要强调中原文明,华夏之源,未涉及多元一体,排除A项;本题主要强调中原文明,华夏之源,未阐释礼仪之邦,排除B项;本题主要强调中原文明,华夏之源,未体现青铜制作,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据所学知识,二里头遗址属于夏朝遗址,根据材料信息“遗址内二里头都邑划分多个方正规整的功能区:祭祀区、宫殿区、官营作坊区等,形成“多网格式”的宏大格局”,这反映出二里头遗址功能区齐全,形成“多网格式”,体现了早期都城的特点,这能够提供研究早期都城规划的资料,A项正确;材料反映的是都城遗址格局,未涉及母系氏族公社的内容,排除B项;材料反映二里头都邑遗址的格局,并非聚落遗址,排除C项;材料未体现其他民族的信息,中华文明多元一体不符合题意,排除D项。故选A项。

5.A

【详解】根据材料“禹的儿子启继承了禹的王位,政治权从‘传贤’到‘传子’,从‘公天下’到‘家天下’。”结合所学可知,禹的儿子启继承了禹的王位,从“公天下”到“家天下”,从此,世袭制代替了禅让制,王位世袭制的确立是我国原始社会过渡到奴隶社会的标志,是生产力发展的必然结果。从此以后,世袭制在我国历史上沿袭了将近四千年。根据题意,A项正确;从“公天下”到“家天下”是生产力发展的必然结果,不是偶然出现的历史现象,排除B项;从“公天下”到“家天下”,标志着我国从原始社会过渡到奴隶社会,这是社会的进步,排除C项;世袭制一直沿用到清朝,在我国历史上沿袭了将近四千年,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题考查世袭制。从材料中世袭制的出现“在无形间推动了社会的发展……成就了奴隶社会‘家天下’的时代”可见,世袭制的出现在特定的历史阶段中发挥过积极作用,符合历史发展的趋势,B项正确;“公天下”变成“家天下”体现的是血缘和政治的联系,不能说明社会公平的丧失,排除A项;世袭制属于王位更替制度,不属于地方行政模式,排除C项;世袭制没有推动文明的出现,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】根据材料“夏传子,家天下,四百载,迁夏社。”和所学,禹的儿子启凭借强大的势力,在禹死后继承了他的位置,从此世袭制代替禅让制,A项正确;选贤举能是禅让制的特点,开科取土是科举制的特点,北宋实行重文轻武的政策,均不符题意,排除BCD项。故选A项。

8.C

【详解】根据题干可知,“大禹建夏属第一,华夏从此奴隶制”指的是禹建立夏朝,夏朝是第一个奴隶制王朝;“王位传给儿子启,禅让从此变世袭。”指的是禹死后,启继承父位,从此世袭制代替了禅让制,①③符合题意,C项正确;夏朝是奴隶制王朝,不是封建社会,②说法错误,排除ABD项。故选C项。

9.D

【详解】根据材料“统治者残暴无道导致国家的灭亡。”结合所学可知,夏桀是夏朝最后一个王,是历史上有名的暴君,他建造豪华宫室,强迫人们服劳役,统治非常残暴,导致了夏朝的灭亡;商纣是商朝最后一个王,他修筑豪华宫殿,制作炮烙之刑,镇压人民,导致了商朝的灭亡;由此可知,统治者残暴无道导致国家的灭亡,国家要长治久安应该施行仁政,勤政爱民,不能实行暴政,D项正确;夏启是夏朝的君主,率领百万大军,征服东夷、西夷、南蛮等地,统一中原地区政治和军事,商汤灭夏,施仁政德化天下,二者属于仁君,排除①③,排除ABC项。故选D项。

10.B

【详解】根据所学知识可知,夏朝的最后一位君主夏桀统治残暴,引起民众反抗,商汤联合周围部族起兵攻灭夏夏朝;商朝的最后一个王是纣王,公元前1046年,周武王联合各地势力,灭亡商朝;西周最后一位君主是周幽王,公元前771年,西周王朝被犬戎族所灭。②③④符合题意,B项正确;启是夏朝的第二位君主,武王是西周的建立者,汤是商朝的建立着,①⑤⑥不符合题意,排除ACD项。故选B项。

11.C

【详解】依据所学可知,约公元前2070年,禹建立夏王朝;约公元前1600年,商汤灭夏,建立商朝,都城在毫;公元前1046年,武王伐纣,商朝灭亡,周朝建立;公元771年,周朝灭亡。综上,C项正确;排除ABD项。故选C项。

12.C

【详解】根据“画中桀手持长戈,坐在两个奴隶的肩背上。”可得出材料反映出夏桀对奴隶的压迫,其统治很残暴,最终被推翻,C项正确;ABD项不是材料的主旨,排除ABD项。故选C项。

13.D

【详解】本题为逆向选择题。结合所学可知,君主专制是秦朝确立的,D项符合题意,选择D项;商朝国家中有内外服和各类型官员,这说明当时的商朝已经形成较为系统的国家机构和内外服制度,A项不符合题意,排除A项;通过商朝的官员机构设置可以看出早期国家政治制度的发展状况,B项不符合题意,排除B项;商朝国家机构中有专门的宗教文化类官员,这说明宗教文化类职官可能有沟通王权与神权的作用,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】根据题干材料“从甲骨文的记载看,商王无论事情大小,都要进行占卜,向鬼神询问。上至国家大事,下至私人生活,包括祭祀、收成、征伐、天气、福祸、田猎、疾病以至于生育等等,几乎是无事不卜,占卜行为可以说是商代社会生活中的一个最重要的组成部分。”可知,商代时巫术、祈禳、占卜和祭祀是人们社会生活的重要内容,但是几乎是无事不卜,占卜行为可以说是商代社会生活中的一个最重要的组成部分,由此可见商人信奉占卜,已经达到一种迷信的地步了,D项正确;题干主要强调商代是十分迷信的朝代,未涉及有文字可考的历史是从商朝开始的,排除A项;题干主要强调商代是十分迷信的朝代,未体现商代社会经济相对发展,排除B项;题干主要强调商代是十分迷信的朝代,未阐释甲骨文是比较成熟的文字,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】根据题干材料“私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换”说明私田的所有权归国家所有,村社成员对私田仅有使用权,D项正确;根据所学知识可知,井田制下村社成员对私田只有使用权,没有所有权,不能进行土地买卖,排除A项;结合所学可知,私田的收获物作为报酬部分归私田耕种者所有,“全部”上缴国家说法绝对,排除B项;小农经济以一家一户为单位进行农业生产,井田制与此不符,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】依据材料“据古文献记述,夏、商、周三族祭祀的时候,都把本族来源与黄帝族系联系起来,自认为是黄帝的后裔。”分析可知,有虞氏和夏、商、周三族已经形成拥有同一祖先,都是黄帝族后裔的认识,体现了已有民族认同的意识,中华民族同宗共祖意识源远流长,D项正确;材料强调的是拥有共同的先祖,体现的是民族认同,并未体现“无为而治”,排除A项;材料强调的是同宗共祖意识,不能体现“夏、商、周的祭祀活动十分频繁”,排除B项;题干材料是夏商周时期的,不是先秦,排除C项。故选D项。

17.B

【详解】分析材料可知,材料中“赛”和“比”侧重表示比较并较量本领、技术的高低,其适用范围较窄,对象多为文艺、体育、娱乐等对抗性活动,因此,材料表明商周时期竞技体育已出现,B项正确;由此可知,材料反映了竞技体育的出现,没有涉及祭祀活动、军备竞赛和分封制的内容,排除ACD项。故选B项。

18.D

【详解】根据材料“鲁国封地原是商朝的东夷属国,西周初这里既有周公长子伯禽带来的周人,也有商朝遗民和东夷人,但到春秋时期鲁国却成为周礼的保存者和实施者”并结合所学可知,鲁国封地原是商朝的东夷属国,但到春秋时期鲁国却成为周礼的保存者和实施者,这说明西周分封促进了文化认同,D项正确;题干材料说明西周分封促进了文化认同,不能说明西周诸侯的独立性强,排除A项;宗亲是分封主要对象在材料中没有体现,排除B项;分封制不利于加强中央集权,排除C项。故选D项。

19.C

【详解】结合所学知识,西周建立后,推行分封制度,周天子分封诸侯,根据材料“周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级”,体现了周天子定期巡视诸侯,而诸侯必须朝觐周天子,这体现出周天子对诸侯的控制,可以巩固国家统治,C项正确;材料没有涉及农业生产,排除A项;材料没有涉及军队实力,排除B项;西周尚未进入封建社会,排除D项。故选C项。

20.A

【详解】根据材料“使周王室的血缘亲属直接转化为诸侯的政治贵族,解决了政治与血缘、宗族与国家的融合问题,实现了政治关系与血缘关系的相互转化”可知,西周时期,推行分封制度,分封制与宗法制相结合,实现了政治关系与血缘关系的相互转化,出现“家天下”的局面,A项正确;君主制度的确立,与西周时期的政治不符,排除B项;井田制度的推行,与材料主旨不符,排除C项;礼乐制度是一种森严的等级制度,与材料信息不符,排除D项。故选A项。

21.C

【详解】依据材料并结合所学知识可知,《周礼》明确规定庶子或旁支的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但是原本没有主持祭祀先祖权力的“非宗子出身者”在春秋战国时期可以主持祭祀这说明维系等级制度的宗法制度遭到破坏,C项正确;材料体现的是以嫡长子继承为核心的宗法制被破坏,与分封制无关,排除A项;礼崩乐坏是一个渐进的过程,并没有具体事件标志礼崩乐坏的局面正式形成,排除B项;“克己复礼”违背历史发展趋势,排除D项。故选C项。

22.B

【详解】根据所学知识可知,姓氏代表的是血缘,“总是位于个人的名字之 前”说明强调的是家族血缘关系,反映了家族宗法观念浓厚,B项正确;“姓总是位于名之前” 与个人观念无关,排除D项;材料反映的是中国姓氏的特点,与专制王权无关,排除C项;材料中没有体现出男尊女卑的思想排除D项。故选B项。

23.A

【详解】古代宗法制体现出家国的情怀,“中国和家相连接”体现出亲缘关系与政治关系结合,A项正确;宗法体制下二者互为表里,排除B项;古代国家体制并不是源于家庭,排除C项;材料不是说明汉语文化推进英语发展,排除D项。故选A项。

24.C

【详解】依据题干“皇帝爱长子,百如爱幺儿。”和所学知识可知西周实行分封制、宗法制,宗法制的核心是嫡长子继承制,君主的嫡长子是最主要的继承人,这一原则对后来的封建王朝也影响深远,因此皇子更喜欢长子是基于他是皇位最主要的继承人,长子并不一定学问多或能够以德服人等,排除ABD项。故选C项。

25.B

【详解】据所学和材料“洛邑——周公作大邑成周于土中天地之中”可知,这是说,周公营建了洛邑,也就是今天的洛阳,B项正确;北京古称是蓟,西安古称是稿京,南京古称是金陵,都与题意无关,排除ACD三项。故选B项。

26.B

【详解】根据“历史事实是指对历史人物或历史事件的客观叙述。历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。”判断选项可知,“公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史进入东周时期”是对历史人物或历史事件的客观叙述,属于历史事实,B项正确;“铁制农具和牛耕出现和使用,是春秋时期农业生产力提高的重要标志”是对铁制农具和牛耕出现的认识,属于历史解释,排除A项;“春秋时期的争霸战争给人民带来了深重灾难”是对历史的评判,属于历史解释,排除C项;“齐桓公任用管仲进行改革,使齐国经济和军事实力大为提高”是对管仲改革的认识和评判,属于历史解释,排除D项。故选B项。

27.A

【详解】根据材料“但是根据西周青铜器‘宗周钟’的铭文记载,周厉王长期勤劳治理疆土,打退了濮子国入侵,濮子国臣服厉王,同时东夷南夷二十六国也前来臣服”和所学可知,青铜器的铭文对周厉王的记述为西周的研究提供了更有力的证据,A项正确;材料无法表明“宗周钟”的记载存在造假,排除B项;《史记》对周厉王的记载不可信的说法绝对,排除C项;“唯一”的说法过于绝对,排除D项。故选A项。

28.C

【详解】根据题干材料可知,西周重视养老问题,规定50岁以上老人免除徭役,60岁以上免除兵役。为让子孙更好地赡养老人,实行有老人的家庭可减免徭役的政策。因此,题干材料反映了西周重视敬老机制建设,故C项符合题意;题干材料涉及的是养老问题,没有涉及分封制的实行,排除A项;题干材料不光涉及到了免除徭役,还涉及到免除兵役,因此,B项表述不全面,排除B项;材料表明老人按岁数免除徭役兵役,无法说明当时徭役兵役十分繁重,排除D项。故选C项。

29.A

【详解】根据“辟,刑”可知有关商朝的记载中存在刑罚的内容,由此可证实商朝在统治措施中使用了刑罚,A项正确;材料反映商朝实行了刑罚,而非实行“礼治”,排除B项;祖甲作“《汤刑》”,所以不是主张无为而治,排除C项;材料内容无法体现异常残酷,排除D项。故选A项。

30.D

【详解】结合所学可知,六艺指六种技能是礼、乐、射、御、书、数,故D正确;六艺不包含画,故A错误;六艺不包含舞、修、乐,故B错误;六艺不包含诗、舞,故C错误;故选D。

31.(1)呈网格式分布;中国最早的有明确规划的大型都城。

(2)有利于了解当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序的状况;有利于了解当时的规划思想、统治制度和模式;为研究先秦其它都城遗址布局、结构提供了参考。(任2点即可)

(3)考古发现可以印证文献记载;文献记载能够为考古发现提供线索。(意思对即可,需要写出二者互相影响)

【详解】(1)根据“多网格式布局”得出呈网格式分布;根据“是中国青铜时代最早具有明确规划的大型都城”得出中国最早的有明确规划的大型都城。

(2)根据“显示当时有明确规划,当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式”得出有利于了解当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序的状况;有利于了解当时的规划思想、统治制度和模式;根据“为先秦时期其他都城遗址探索布局、结构提供了参考”得出为研究先秦其它都城遗址布局、结构提供了参考。

(3)根据“《史记》对夏朝有记载”“二里头遗址的发掘增强了人们对夏朝存在的信心”得出考古发现可以印证文献记载;根据“虽然《史记》对夏朝有记载,但夏朝一直不被史学界承认存在”得出文献记载能够为考古发现提供线索。

32.(1)答案:嫡长子继承制不健全;争夺王位的斗争激烈;政局动荡。

(2)答案:加强了对地方的统治;调节了统治阶级的内部矛盾;促进了奴隶制度的建立和发展;加速了民族融合。

(3)答案:地广人稀,生产力水平低下;周王室实力强大,诸侯实力相对弱小;分封制加强了周天子对地方的统治;宗法制解决了贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾;礼乐制度强化了等级观念,形成了文化认同的社会心理。

【详解】(1)根据材料“废嫡而更立诸弟子,弟子或争相代立”可知,商朝嫡长子继承制不健全导致争夺王位的斗争激烈;根据材料“比九世乱”“诸侯莫朝”可知,商朝时期政局动荡。

(2)根据材料“把建立地方政权与巩固自身统治有机结合起来,使王室能有效地整个领土进行控制,调节了统治阶级的内部矛盾。”可知,分封制加强了对地方的统治;调节了统治阶级的内部矛盾;根据材料“统一的奴隶制度在各诸侯国得以建立和发展,这是奴求制经济繁荣的基础。”可知,分封制促进了奴隶制度的建立和发展;根据材料“分封制加速了各族融合的进程”可知,分封制加速了民族融合。

(3)本题需要从经济政治以及文化方面分析。在西周时期,处于奴隶社会,生产力水平低下;西周的政治制度是分封制和宗法制,在当时分封制刚开始实施的时候周王室实力强大,诸侯实力相对较小,而且分封制加强了周天子对地方的统治,宗法制解决了贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾;在文化方面,当时推崇礼乐制度,礼乐制度强化了等级观念,形成了文化认同的社会心理。所以西周00年没有出现诸侯分裂和政局动荡的局面。

33.(1)制度:分封制。作用:分封制保证了周王朝对地方的控制;稳定政局,扩大统治范围。

(2)区别:吕不韦记载周幽王击鼓戏诸侯;司马迁记载周幽王烽火戏诸侯。

(3)材料一更接近历史的真实。理由:清华简是实物史料(一手史料);清华简成书时间更接近西周;被保存在地下被修改的可能性较少。

(4)应在唯物史观指导下看待历史;在具体时空条件下探究历史;依靠多个史料说明历史问题。

【详解】(1)制度:根据材料“诸侯之兵数至而无寇”及所学知识,“烽火戏诸侯的故事”反映了诸侯有拱卫王室的义务,是分封制下诸侯应尽的义务。

作用:结合所学知识,分封制保证了周王朝对地方的控制;稳定政局,扩大统治范围。

(2)区别:根据材料“因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至于后戎寇真至,幽王击鼓,请侯兵不至”分析得出吕不韦记载周幽王击鼓戏诸侯;根据材料“有寇至则举烽火。……幽王说之,为数举烽火”分析得出司马迁记载周幽王烽火戏诸侯。(答案包含关键词即可)

(3)根据材料一备注“清华简经碳14测定确定为战国中晚期文物,现在由清华大学收藏研究,在秦之前就被埋入地下,未经'焚书坑儒'事件影响,能够最大限度地展现先秦古籍的原貌。”可知,材料一更接近历史的真实。理由:清华简是实物史料(一手史料),清华简成书时间更接近西周;被保存在地下被修改的可能性较少。

(4)结合史学研究的基本方法可知,探究历史问题应在唯物史观指导下看待历史;在具体时空条件下探究历史;依靠多个史料说明历史问题。

34.(1)黄河流域;他们都有高尚的品格;禅让制。

(2)反映了当时部落首领已有特权,阶级开始出现。

(3)公元前2070年禹建立夏朝;奴隶社会。

【详解】(1)根据所学知识可知,在继黄帝之后,我国黄河流域杰出的部落联盟首领还有尧、舜、禹。尧生活俭朴、克己爱民;舜宽厚待人、以身作则;禹领导人民治理洪水,与群众同甘共苦,三次路过家门而不入。尧在年老时推举舜为继承人,舜年老后采用同样的办法把位置让给治水有功的禹,他们之间采用推举部落联盟首领的办法,历史上叫做“禅让制”。所以尧、舜、禹都当上部落联盟首领的共同原因是他们都是贤德之人,具有高尚的品格。

(2)根据材料二“禹在担任部落联盟首领的后期,握有很大权力。有一次禹召集部落首领聚会,有几个部落的首领来晚了,禹竟专断地把他们处死”并结合所学知识可知,材料二说明了大禹时期的部落联盟,已经不再是过去松散、原始民主的部落联盟,而是初步具备了奴隶制国家的某些特征,部落联盟首领已经有了相当大的权威,可以对臣服于他的部落首领行使生杀大权。因此,材料二反映了当时的部落联盟首领有特权,阶级开始出现了。

(3)根据所学知识可知,公元前2070年,禹建立夏朝,这是我国历史上第一个王朝。禹也从部落联盟首领转变为奴隶制国家的国王。我国漫长的原始社会到此结束,奴隶社会开始了。

35.(1)为复原早期人类的特征和生活状况提供了重要证据;此早期人类已经学会使用打制石器,主要生存方式是狩猎动物,并懂得使用火。

(2)已经出现了原始的农耕生活;种植水稻:河姆渡原始居民;种植粟:半坡原始居民。

(3)朝代:商朝;原因:在安阳出土了甲骨文;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响;我国有文字可考的历史从商朝开始。

(4)公元前1046年;牧野;商朝灭亡,周武王建立西周。

【详解】(1)根据材料“头盖骨化石、牙齿化石”,结合所学知识可知,“头盖骨化石、牙齿化石”的发现为复原早期人类的特征和生活状况提供了重要证据。根据材料“还有大量的打制石器”可知,此早期人类已经学会使用打制石器;根据材料“动物化石”可知,此早期人类主要生存方式是狩猎动物;根据材料“灰烬”可知,此早期人类懂得使用火。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,稻谷、粟和粟种的大量出土,说明已经出现了原始的农耕生活。结合所学知识可知,种植水稻和粟为主要农作物的原始居民是河姆渡原始居民和半坡原始居民。距今约七千年的河姆渡原始居民,生活在长江流域,已种植水稻,我国是世界上最早种植水稻的国家。距今约五六千年的半坡原始居民是我国黄河流域原始农耕文明的代表,主要种植粟,我国是世界上最早种植粟的国家。

(3)根据材料三图片及“19世纪末,一种古老的文字被发现于河南省安阳殷墟。”,结合所学知识可知,材料三中被发现的这种古老文字是甲骨文。甲骨文是商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。我国有文字可考的历史从商朝开始。

根据材料“中国文字博物馆,位于河南省安阳市人民大道东段656号”,结合所学知识可知,中国文字博物馆“位于河南省安阳市”主要与甲骨文有关。甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文,此后在安阳殷墟、陕西、山东等地出土了大量商代和西周甲骨,至今已有16万片,其中商代有字的甲骨10余万片,单字有4500个左右,已经识别的有1500多宇。甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。因此,中国文字博物馆位于河南安阳市是因为在安阳出土了甲骨文。甲骨文是中国己发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

(4)根据材料“武征商。唯甲子朝。岁鼎。克昏。夙有商。辛未。王在阑师。……”“记载的是周武王伐纣的史实,有非常重要的史料价值。”,结合所学知识可知,公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡。周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册 第二单元

第4课 夏商周的更替 同步练习题

一、选择题

1.在年代相当于夏朝时期的二里头文化遗址的考古发掘中,出土了大量酒器(主要是陶器和少量青铜器)。有酿酒的、盛酒的、温酒的,且成套用于随葬。据此推测,这一时期( )

A.冶铜技术发达 B.饮酒之风盛行 C.早期国家形成 D.阶级分化明显

2.有学者认为二里头遗址出土的镶嵌绿松石的铜牌(下图)具有两个重要特征。一是海纳百川,它吸收了山东龙山、山西陶寺、湖北石家河等不同区域的文化因素。二是强势辐射,其作为“核心文化”又输出、影响到甘肃、四川、内蒙古等地。该学者试图论证该文物( )

A.反映出夏朝的阶级分化和等级界限 B.是迄今世界上出土的最重的青铜器

C.标志我国开始了有文字可考的历史 D.折射出中华文明具有多元一体特征

3.我国著名的考古学家夏鼐在《中国文明的起源》中说,洛阳“二里头文化如果不是中国文明的开始,也是接近于开始点了”。该观点体现了( )

A.中华文明,多元一体 B.华夏古国,礼仪之邦

C.青铜制作,中原领先 D.中原文明,华夏之源

4.河南偃师二里头都邑多网格布局人选2022年度全国十大考古发现之一,遗址内二里头都邑划分多个方正规整的功能区:祭祀区、宫殿区、官营作坊区等,形成“多网格式”的宏大格局。该遗址( )

A.提供研究早期都城规划的资料 B.反映母系氏族公社

C.属于较大规模聚落遗址 D.体现中华文明多元一体

5.禹的儿子启继承了禹的王位,政治权从“传贤”到“传子”,从“公天下”到“家天下”。这( )

A.是生产力发展的必然结果 B.是偶然出现的历史现象

C.不利于社会进步 D.在以后列朝列代没有被沿用

6.夏启实施王位世袭的故事,虽然是权力的争斗,但是却在无形间推动了社会的发展,进而产生了“国家”的雏形,成就了奴隶社会“家天下”的时代。据此可知,世袭制的出现( )

A.造成社会公平丧失 B.顺应历史的发展

C.开创地方行政模式 D.推动文明的出现

7.宋代的儿童在学习启蒙教材《三字经》时会读到“夏传子,家天下,四百载,迁夏社。”从中可以看到的历史现象是( )

A.王位世袭 B.选贤举能 C.开科取土 D.重文轻武

8.“大禹建夏属第一,华夏从此奴隶制。王位传给儿子启,禅让从此变世袭。”由此歌谣获得的信息应包括( )

①夏朝是第一个奴隶制王朝 ②夏朝是封建社会 ③世袭制代替禅让制

A.①② B.②③ C.①③ D.①②③

9.通过学习历史,小明得出一个认识:统治者残暴无道导致国家的灭亡。他是从哪些统治者身上得出这一结论的( )

①启②桀③汤④纣

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

10.七年三班同学要编排历史剧“夏、商、周的残暴统治”,三位同学分别要扮演夏、商、周时期的亡国之君,他们分别是( )

①启 ②纣 ③周幽王 ④桀 ⑤武王 ⑥汤

A.①③④ B.②③④ C.①⑤⑥ D.②④⑥

11.在下面示意图中,对应时间点的历史事件叙述正确的是( )

A.①夏朝建立③夏朝灭亡 B.①夏桀即位④东周建立

C.①夏朝建立②商朝建立 D.①商朝建立③商朝灭亡

12.山东嘉祥武侯祠的画像石《夏桀》(下图).可以算是中国古代较早的一幅没画。画中桀手持长戈,坐在两个奴隶的肩背上。此图说明( )

夏桀的文治武功 B.君民关系融洽

C.夏桀统治很残暴 D.人民拥护夏桀

13.人类进入文明社会以来,各国都是通过某些特定的政治制度来实现是治理的;结合所学,对其解释不合理的是( )

A.商朝已形成较为系统的国家机构与内外服制度

B.可反映中国古代早期国家政治制度的发展状况

C.宗教文化类职官可能有沟通王权与神权的作用

D.商王作为国家的最高统治者已实现了君主专制

14.商代时巫术、祈禳(rang)、占卜和祭祀是人们社会生活的重要内容。《礼记·表记》在评述商代的思想特点时就指出:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”从甲骨文的记载看,商王无论事情大小,都要进行占卜,向鬼神询问。上至国家大事,下至私人生活,包括祭祀、收成、征伐、天气、福祸、田猎、疾病以至于生育等等,几乎是无事不卜,占卜行为可以说是商代社会生活中的一个最重要的组成部分。上述材料主要反映了( )

A.有文字可考的历史是从商朝开始的 B.商代社会经济相对发展

C.甲骨文是比较成熟的文字 D.商代是十分迷信的朝代

15.井田制下,村社内的土地分为公田和私田,私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换,村社成员要随份地变动而迁居,即“三年一换土易居”。这意味着私田( )

A.可以进行交易买卖 B.收获全部上缴国家

C.属于小农经济范畴 D.所有权归国家所有

16.据古文献记述,夏、商、周三族祭祀的时候,都把本族来源与黄帝族系联系起来,自认为是黄帝的后裔。这表明( )

A.夏、商、周均秉承“无为而治”理念 B.夏、商、周的祭祀活动十分频繁

C.推崇“君权神授”是先秦政治特点 D.中华民族同宗共祖意识源远流长

17.殷商卜辞中有赛马和比箭的相关记载。周代已经有完备的比箭礼仪,天子者称为“大射礼”,贵族比赛,则称为“乡射礼”。由此可知商周( )

A.祭祀活动很盛行 B.竞技体育已出现

C.军备竞赛已开始 D.分封制度已建立

18.鲁国封地原是商朝的东夷属国,西周初这里既有周公长子伯禽带来的周人,也有商朝遗民和东夷人,但到春秋时期鲁国却成为周礼的保存者和实施者,由此可见西周( )

A.诸侯的独立性强 B.宗亲是分封主要对象

C.加强了中央集权 D.分封促进了文化认同

19.西周时期,周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级。周王旨在( )

A.发展农业生产 B.提高军队实力

C.巩固国家统治 D.加强封建专制

20.有学者指出,西周时期的特殊历史机遇,使周王室的血缘亲属直接转化为诸侯的政治贵族,解决了政治与血缘、宗族与国家的融合问题,实现了政治关系与血缘关系的相互转化。这一转化主要缘于( )

A.分封制度的实施 B.君主制度的确立

C.井田制度的推行 D.礼乐制度的实行

21.祭祀是周代的“国之大事”,在祭祀先祖时,《周礼》明确规定“支子不祭”,也就说庶子或旁支的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但在春秋战国时期,非宗子出身者纷纷制作相关礼器,主持祭祀先祖的活动。这说明当时( )

A.分封制开始解体 B.礼崩乐坏的局面正式形成

C.宗法制遭到破坏 D.“克己复礼”已刻不容缓

22.中英文里的姓名书写是不一样的,英语中西方姓氏的特点是名在前姓在后,而中国人的姓总是位于个人的名字之前。中国人的姓名特点反映的实质是( )

A.个人观念淡薄 B.家族宗法观念浓厚

C.专制王权强大 D.男尊女卑思想严重

23.英语中将country、nation两词翻译为国、民族,没有family的概念。而在中国人特有的观念里,两词都与国家对译,汉语中国和家相连接,只是一大一小而已。这反映中国( )

A.亲缘关系与政治关系结合 B.政治关系优于亲缘关系

C.古代的国家体制源于家庭 D.汉语文化推进英语发展

24.“皇帝爱长子,百如爱幺儿。”是我国民间的一句俗语。皇帝更喜欢他的长子的原因是( )

A.长子年纪大学问多,将来能治理国家

B.长子比他的弟弟们更深得皇帝的宠爱

C.西周开始的分封制决定天子的长子是王位最主要的继承人

D.长子能以德服人,受到人们的爱戴

25.依据下面古文献的记载,可判断何尊上“宅兹中国”的“中国”指的是今天的( )

“中国”在古文献中称作“土中”。蔡沈《集传》说:“洛邑,天地之中,故谓之土中。”

《逸周书 作雒》记载,周公“及将致政,乃作大邑成周于土中”。

A.北京 B.洛阳 C.西安 D.南京

26.历史事实是指对历史人物或历史事件的客观叙述。历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。下列属于历史事实的是( )

A.铁制农具和牛耕出现和使用,是春秋时期农业生产力提高的重要标志

B.公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史进入东周时期

C.春秋时期的争霸战争给人民带来了深重灾难

D.齐桓公任用管仲进行改革,使齐国经济和军事实力大为提高

27.据《史记》记载周厉王是历史上有名的暴君,但是根据西周青铜器“宗周钟”的铭文记载,周厉王长期勤劳治理疆土,打退了濮子国入侵,濮子国臣服厉王,同时东夷南夷二十六国也前来臣服。这表明( )

A.实物史料丰富研究周厉王的视角 B.“宗周钟”的记载存在造假

C.《史记》对周厉王的记载不可信 D.实物是研究历史的唯一依据

28.《礼记 王制》记载,西周时期50岁以上老人免除徭役,60岁以上免除兵役。至80岁者,一个儿子可以免除一些义务。这反映了西周 ( )

A.分封制度得到推广 B.依据年龄免除徭役

C.重视敬老机制建设 D.徭役兵役十分繁重

29.《左传 昭公六年》记载,“商有乱政,而作《汤刑》”,《竹书纪年》记载,商代第24代商王祖甲“二十四年,重作《汤刑》”。殷墟出土的甲骨文也有“王又作辟”“贞王闻惟辟”,学者注释:“辟,刑。”上述文献和出土文物可以证实商朝( )

A.用刑罚来维持统治秩序 B.主张实行“礼治”

C.祖甲主张无为而治 D.刑罚异常残酷

30.2019年3月1日,千呼万唤的2018年度十位“大国工匠”闪耀央视舞台,适应了新时代国家的需要。我国自古以来注重人的才能的培养。周朝时期,官学要求学生掌握的“六艺”是指

A.礼、乐、画、御、书、数 B.舞、御、射、数、修、乐

C.诗、礼、数、书、舞、射 D.礼、乐、射、御、书、数

二、综合题

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一:入选2022年度全国十大考古新发现的河南偃师二里头都邑多网格式布局,位于洛阳盆地中东部的二里头遗址,现存面积300万平方米。1959年以来发现主干道路网络、宫城、宫殿建筑群、官营作坊区、铸铜作坊、贵族墓葬和青铜礼器群、绿松石龙等重要遗存,确认是中国青铜时代最早具有明确规划的大型都城。

材料二:新发现的主干道路及其两侧墙垣,揭示二里头都城为宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一的多网格式布局,这是二里头都城布局考古中的一项重大突破。二里头都城这样严谨、清晰、规整的布局,显示当时有明确规划,当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式。这是二里头进入王朝国家的最重要标志。二里头都城这一布局,为先秦时期其他都城遗址探索布局、结构提供了参考。

材料三:虽然《史记》对夏朝有记载,但夏朝一直不被史学界承认存在,原因是没有像“殷墟遗址”证明商朝存在的考古发掘证明。二里头遗址的发掘增强了人们对夏朝存在的信心。

(1)根据材料一,概括二里头都城遗址的特点。

(2)根据材料二,说说二里头都城遗址网格式布局这一新发现的历史价值。

(3)结合材料三,谈谈你对考古发现与文献记载这两种史料关系的认识。

32.阅读材料,回答问题。

材料一:《史记·股本纪》载,“自中丁以来,废嫡而更立诸弟子,弟子或争相代立”,从而造成“比九世乱”“诸侯莫朝”的局面。

材料二:西周分封制总结了历史经验,把建立地方政权与巩固自身统治有机结合起来,使王室能有效地整个领土进行控制,调节了统治阶级的内部矛盾。周王室用权利与义务的规定,使周天子成为名副其实的诸侯之君,改变了夏商时代国王为诸侯之长的状况。分封制促进了诸侯国势力的迅速发展,统一的奴隶制度在各诸侯国得以建立和发展,这是奴求制经济繁荣的基础。分封制加速了各族融合的进程,受封的偏远诸侯国逐步接受了中原文化,一些大诸侯不断向周围的夷、戎、狄等少数民族用兵,进而兼并其土地,进行了文化渗透。

材料三:除了向周边部族征战,西周很少发生战争或动乱,到第十任天子周厉王发生“国人暴动”时,西周已基本上稳定了200余年。西周是统一局面下实行地方分权,诸侯掌握着地方的军事和财政,但至少200年还没有一个诸侯搞分裂。这是为什么呢?

(1)材料一反映了商朝哪些历史信息?

(2)根据材料二,概括西周分封制的积极作用。

(3)根据上述材料和所学知识,分析西周为什么200年没有出现诸侯分裂和政局动荡的局面?

33.关于烽火戏诸侯这个历史故事的真实性,某同学进行了课外探究并找到了以下材料。阅读材料,回答问题。

材料一 周幽王取妻于西申,生平王,王或取褒人之女,是褒姒,生伯盘。褒姒嬖于王,王与伯盘逐平王,平王走西申,幽王起师,回平王于西申,申人弗畀(译:未交出周平王),曾人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭,周乃亡。

——《清华简·系年》

(备注:清华简经碳14测定确定为战国中晚期文物,现在由清华大学收藏研究,在秦之前就被埋入地下,未经“焚书坑儒”事件影响,能够最大限度地展现先秦古籍的原貌。)

材料二 幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至于后戎寇真至,幽王击鼓,请侯兵不至。

——(战国末期)吕不韦《吕氏春秋》

材料三褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。幽王说之,为数举烽火。其后不信,诸侯益亦不至。

——(西汉)司马迁《史记·周本纪》

(1)根据上述材料并结合所学知识,指出烽火戏诸侯的故事与周朝什么制度相关?该制度的推行在周初有什么作用?

(2)对比材料二与材料三,请指出两段材料中关于烽火戏诸侯故事的记载有何区别。

(3)以上三则材料,你认为哪个更接近历史的真相,请说明理由。

(4)你认为探究历史问题应秉持怎样的精神或原则?

34.阅读下列材料

材料一:尧年老时,召开部落联盟会议,推荐继承人,大家推荐舜。舜年老时,也可以同样的办法把首领位置传给了治水有功的禹。

材料二:禹在担任部落联盟首领的后期,握有很大权力。有一次禹召集部落首领聚会,有几个部落的首领来晚了,禹竟专断地把他们处死。

请回答:

(1)材料一中的“尧、舜、禹”是传说中的我国哪一地区部落联盟的首领?他们被推举为首领的共同原因是什么?这种推举首领的办法被称为什么?

(2)材料二反映了大禹时期出现的什么新情况?

(3)哪一事件标志着我国原始社会的结束?之后,我国进入了哪一社会?

35.材料一

1929年,中国青年学者裴文中于12月2日下午发现了一个完整额头盖骨化石和一些其他部位的骨骼化石(见下图),还有大量的打制石器、动物化石和灰烬。

(1)材料一中右图的发现对于研究早期人类有什么作用?你能根据“还有大量的打制石器、动物化石和灰烬”这一史实得出怎样的推论?

材料二

(2)材料二的考古发现说明了什么?请各举一例以种植水稻和粟为主要农作物的原始居民。

材料三

19世纪末,一种古老的文字被发现于河南省安阳殷墟。 中国文字博物馆,位于河南省安阳市人民大道东段656号。是经国务院批准的一座集文物保护、陈列展示和科学研究功能为一体的国家级专题博物馆,也是中国首座以文字为主题的博物管。

(3)根据现有考古发现,材料三中被发现的这种古老文字最早在哪个朝代开始应用?结合所学知识,谈谈中国文字博物馆“位于河南省安阳市”的原因。

材料四

左图文物腹内底部铸有铭文:“武征商。唯甲子朝。岁鼎。克昏。夙有商。辛未。王在阑师。……”记载的是周武王伐纣的史实,有非常重要的史料价值。

(4)材料四铭文中的“甲子朝”指的是哪一年?武王伐纣交战的地点在哪里?结合铭文和所学知识指出武王伐纣的结果。

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.B

【详解】根据题干材料中的“出土了大量酒器……有酿酒的、盛酒的、温酒的,且成套用于随葬”可知,考古发现证明这一时期的古人制作了大量酒器,不仅配套齐全,而且广泛用于陪葬,由此可知推测当时饮酒之风盛行,B项正确;从“主要是陶器和少量青铜器”可以推测,当时的古人虽然掌握了青铜冶炼技术,但少量说明这一技术还不成熟,主要还是制作陶器,排除A项;材料只是说明“年代相当于夏朝时期”,且材料只是介绍了大量酒器的出土,无法明确证明夏朝这一早期国家已经形成;能够证明阶级分化明显的最显著现象是不同墓葬陪葬品的多寡不同,但材料没有涉及这一方面的内容,无法推测这一时期阶级分化明显,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】根据题干和所学知识可知,“吸收了山东龙山、山西陶寺、湖北石家河等不同区域的文化因素”反映了二里头文化“海纳百川”的特征,这是“多元”。“影响到甘肃、四川、内蒙古等地”反映了二里头文化的“强势辐射”,这是“一体”。因此,二里头镶嵌绿松石铜牌饰折射“多元一体”特征,D项正确;材料反映二里头镶嵌绿松石铜牌饰折射“多元一体”,反映不出夏朝的阶级分化和等级界限,排除A项;迄今世界上出土的最重的青铜器是司母戊鼎,排除B项;二里头遗址是夏王朝的遗址,我国有文字可考的历史从商朝开始,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】根据材料“洛阳二里头文化如果不是中国文明的开始,也是接近于开始点了。”可知,洛阳二里头文化接近中华文明的开始,这体现了中原文明是华夏文明的起源,D项正确;本题主要强调中原文明,华夏之源,未涉及多元一体,排除A项;本题主要强调中原文明,华夏之源,未阐释礼仪之邦,排除B项;本题主要强调中原文明,华夏之源,未体现青铜制作,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据所学知识,二里头遗址属于夏朝遗址,根据材料信息“遗址内二里头都邑划分多个方正规整的功能区:祭祀区、宫殿区、官营作坊区等,形成“多网格式”的宏大格局”,这反映出二里头遗址功能区齐全,形成“多网格式”,体现了早期都城的特点,这能够提供研究早期都城规划的资料,A项正确;材料反映的是都城遗址格局,未涉及母系氏族公社的内容,排除B项;材料反映二里头都邑遗址的格局,并非聚落遗址,排除C项;材料未体现其他民族的信息,中华文明多元一体不符合题意,排除D项。故选A项。

5.A

【详解】根据材料“禹的儿子启继承了禹的王位,政治权从‘传贤’到‘传子’,从‘公天下’到‘家天下’。”结合所学可知,禹的儿子启继承了禹的王位,从“公天下”到“家天下”,从此,世袭制代替了禅让制,王位世袭制的确立是我国原始社会过渡到奴隶社会的标志,是生产力发展的必然结果。从此以后,世袭制在我国历史上沿袭了将近四千年。根据题意,A项正确;从“公天下”到“家天下”是生产力发展的必然结果,不是偶然出现的历史现象,排除B项;从“公天下”到“家天下”,标志着我国从原始社会过渡到奴隶社会,这是社会的进步,排除C项;世袭制一直沿用到清朝,在我国历史上沿袭了将近四千年,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】本题考查世袭制。从材料中世袭制的出现“在无形间推动了社会的发展……成就了奴隶社会‘家天下’的时代”可见,世袭制的出现在特定的历史阶段中发挥过积极作用,符合历史发展的趋势,B项正确;“公天下”变成“家天下”体现的是血缘和政治的联系,不能说明社会公平的丧失,排除A项;世袭制属于王位更替制度,不属于地方行政模式,排除C项;世袭制没有推动文明的出现,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】根据材料“夏传子,家天下,四百载,迁夏社。”和所学,禹的儿子启凭借强大的势力,在禹死后继承了他的位置,从此世袭制代替禅让制,A项正确;选贤举能是禅让制的特点,开科取土是科举制的特点,北宋实行重文轻武的政策,均不符题意,排除BCD项。故选A项。

8.C

【详解】根据题干可知,“大禹建夏属第一,华夏从此奴隶制”指的是禹建立夏朝,夏朝是第一个奴隶制王朝;“王位传给儿子启,禅让从此变世袭。”指的是禹死后,启继承父位,从此世袭制代替了禅让制,①③符合题意,C项正确;夏朝是奴隶制王朝,不是封建社会,②说法错误,排除ABD项。故选C项。

9.D

【详解】根据材料“统治者残暴无道导致国家的灭亡。”结合所学可知,夏桀是夏朝最后一个王,是历史上有名的暴君,他建造豪华宫室,强迫人们服劳役,统治非常残暴,导致了夏朝的灭亡;商纣是商朝最后一个王,他修筑豪华宫殿,制作炮烙之刑,镇压人民,导致了商朝的灭亡;由此可知,统治者残暴无道导致国家的灭亡,国家要长治久安应该施行仁政,勤政爱民,不能实行暴政,D项正确;夏启是夏朝的君主,率领百万大军,征服东夷、西夷、南蛮等地,统一中原地区政治和军事,商汤灭夏,施仁政德化天下,二者属于仁君,排除①③,排除ABC项。故选D项。

10.B

【详解】根据所学知识可知,夏朝的最后一位君主夏桀统治残暴,引起民众反抗,商汤联合周围部族起兵攻灭夏夏朝;商朝的最后一个王是纣王,公元前1046年,周武王联合各地势力,灭亡商朝;西周最后一位君主是周幽王,公元前771年,西周王朝被犬戎族所灭。②③④符合题意,B项正确;启是夏朝的第二位君主,武王是西周的建立者,汤是商朝的建立着,①⑤⑥不符合题意,排除ACD项。故选B项。

11.C

【详解】依据所学可知,约公元前2070年,禹建立夏王朝;约公元前1600年,商汤灭夏,建立商朝,都城在毫;公元前1046年,武王伐纣,商朝灭亡,周朝建立;公元771年,周朝灭亡。综上,C项正确;排除ABD项。故选C项。

12.C

【详解】根据“画中桀手持长戈,坐在两个奴隶的肩背上。”可得出材料反映出夏桀对奴隶的压迫,其统治很残暴,最终被推翻,C项正确;ABD项不是材料的主旨,排除ABD项。故选C项。

13.D

【详解】本题为逆向选择题。结合所学可知,君主专制是秦朝确立的,D项符合题意,选择D项;商朝国家中有内外服和各类型官员,这说明当时的商朝已经形成较为系统的国家机构和内外服制度,A项不符合题意,排除A项;通过商朝的官员机构设置可以看出早期国家政治制度的发展状况,B项不符合题意,排除B项;商朝国家机构中有专门的宗教文化类官员,这说明宗教文化类职官可能有沟通王权与神权的作用,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

14.D

【详解】根据题干材料“从甲骨文的记载看,商王无论事情大小,都要进行占卜,向鬼神询问。上至国家大事,下至私人生活,包括祭祀、收成、征伐、天气、福祸、田猎、疾病以至于生育等等,几乎是无事不卜,占卜行为可以说是商代社会生活中的一个最重要的组成部分。”可知,商代时巫术、祈禳、占卜和祭祀是人们社会生活的重要内容,但是几乎是无事不卜,占卜行为可以说是商代社会生活中的一个最重要的组成部分,由此可见商人信奉占卜,已经达到一种迷信的地步了,D项正确;题干主要强调商代是十分迷信的朝代,未涉及有文字可考的历史是从商朝开始的,排除A项;题干主要强调商代是十分迷信的朝代,未体现商代社会经济相对发展,排除B项;题干主要强调商代是十分迷信的朝代,未阐释甲骨文是比较成熟的文字,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】根据题干材料“私田是分给村社成员的份地,按制度定期交换”说明私田的所有权归国家所有,村社成员对私田仅有使用权,D项正确;根据所学知识可知,井田制下村社成员对私田只有使用权,没有所有权,不能进行土地买卖,排除A项;结合所学可知,私田的收获物作为报酬部分归私田耕种者所有,“全部”上缴国家说法绝对,排除B项;小农经济以一家一户为单位进行农业生产,井田制与此不符,排除C项。故选D项。

16.D

【详解】依据材料“据古文献记述,夏、商、周三族祭祀的时候,都把本族来源与黄帝族系联系起来,自认为是黄帝的后裔。”分析可知,有虞氏和夏、商、周三族已经形成拥有同一祖先,都是黄帝族后裔的认识,体现了已有民族认同的意识,中华民族同宗共祖意识源远流长,D项正确;材料强调的是拥有共同的先祖,体现的是民族认同,并未体现“无为而治”,排除A项;材料强调的是同宗共祖意识,不能体现“夏、商、周的祭祀活动十分频繁”,排除B项;题干材料是夏商周时期的,不是先秦,排除C项。故选D项。

17.B

【详解】分析材料可知,材料中“赛”和“比”侧重表示比较并较量本领、技术的高低,其适用范围较窄,对象多为文艺、体育、娱乐等对抗性活动,因此,材料表明商周时期竞技体育已出现,B项正确;由此可知,材料反映了竞技体育的出现,没有涉及祭祀活动、军备竞赛和分封制的内容,排除ACD项。故选B项。

18.D

【详解】根据材料“鲁国封地原是商朝的东夷属国,西周初这里既有周公长子伯禽带来的周人,也有商朝遗民和东夷人,但到春秋时期鲁国却成为周礼的保存者和实施者”并结合所学可知,鲁国封地原是商朝的东夷属国,但到春秋时期鲁国却成为周礼的保存者和实施者,这说明西周分封促进了文化认同,D项正确;题干材料说明西周分封促进了文化认同,不能说明西周诸侯的独立性强,排除A项;宗亲是分封主要对象在材料中没有体现,排除B项;分封制不利于加强中央集权,排除C项。故选D项。

19.C

【详解】结合所学知识,西周建立后,推行分封制度,周天子分封诸侯,根据材料“周王定期到各地巡视,考察诸侯的政绩,诸侯则需定期朝觐周王,接受周王重新宣布的爵位等级”,体现了周天子定期巡视诸侯,而诸侯必须朝觐周天子,这体现出周天子对诸侯的控制,可以巩固国家统治,C项正确;材料没有涉及农业生产,排除A项;材料没有涉及军队实力,排除B项;西周尚未进入封建社会,排除D项。故选C项。

20.A

【详解】根据材料“使周王室的血缘亲属直接转化为诸侯的政治贵族,解决了政治与血缘、宗族与国家的融合问题,实现了政治关系与血缘关系的相互转化”可知,西周时期,推行分封制度,分封制与宗法制相结合,实现了政治关系与血缘关系的相互转化,出现“家天下”的局面,A项正确;君主制度的确立,与西周时期的政治不符,排除B项;井田制度的推行,与材料主旨不符,排除C项;礼乐制度是一种森严的等级制度,与材料信息不符,排除D项。故选A项。

21.C

【详解】依据材料并结合所学知识可知,《周礼》明确规定庶子或旁支的子孙没有权力主持祭祀先祖的活动,但是原本没有主持祭祀先祖权力的“非宗子出身者”在春秋战国时期可以主持祭祀这说明维系等级制度的宗法制度遭到破坏,C项正确;材料体现的是以嫡长子继承为核心的宗法制被破坏,与分封制无关,排除A项;礼崩乐坏是一个渐进的过程,并没有具体事件标志礼崩乐坏的局面正式形成,排除B项;“克己复礼”违背历史发展趋势,排除D项。故选C项。

22.B

【详解】根据所学知识可知,姓氏代表的是血缘,“总是位于个人的名字之 前”说明强调的是家族血缘关系,反映了家族宗法观念浓厚,B项正确;“姓总是位于名之前” 与个人观念无关,排除D项;材料反映的是中国姓氏的特点,与专制王权无关,排除C项;材料中没有体现出男尊女卑的思想排除D项。故选B项。

23.A

【详解】古代宗法制体现出家国的情怀,“中国和家相连接”体现出亲缘关系与政治关系结合,A项正确;宗法体制下二者互为表里,排除B项;古代国家体制并不是源于家庭,排除C项;材料不是说明汉语文化推进英语发展,排除D项。故选A项。

24.C

【详解】依据题干“皇帝爱长子,百如爱幺儿。”和所学知识可知西周实行分封制、宗法制,宗法制的核心是嫡长子继承制,君主的嫡长子是最主要的继承人,这一原则对后来的封建王朝也影响深远,因此皇子更喜欢长子是基于他是皇位最主要的继承人,长子并不一定学问多或能够以德服人等,排除ABD项。故选C项。

25.B

【详解】据所学和材料“洛邑——周公作大邑成周于土中天地之中”可知,这是说,周公营建了洛邑,也就是今天的洛阳,B项正确;北京古称是蓟,西安古称是稿京,南京古称是金陵,都与题意无关,排除ACD三项。故选B项。

26.B

【详解】根据“历史事实是指对历史人物或历史事件的客观叙述。历史解释是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。”判断选项可知,“公元前770年,周平王将国都从镐京东迁洛邑,中国历史进入东周时期”是对历史人物或历史事件的客观叙述,属于历史事实,B项正确;“铁制农具和牛耕出现和使用,是春秋时期农业生产力提高的重要标志”是对铁制农具和牛耕出现的认识,属于历史解释,排除A项;“春秋时期的争霸战争给人民带来了深重灾难”是对历史的评判,属于历史解释,排除C项;“齐桓公任用管仲进行改革,使齐国经济和军事实力大为提高”是对管仲改革的认识和评判,属于历史解释,排除D项。故选B项。

27.A

【详解】根据材料“但是根据西周青铜器‘宗周钟’的铭文记载,周厉王长期勤劳治理疆土,打退了濮子国入侵,濮子国臣服厉王,同时东夷南夷二十六国也前来臣服”和所学可知,青铜器的铭文对周厉王的记述为西周的研究提供了更有力的证据,A项正确;材料无法表明“宗周钟”的记载存在造假,排除B项;《史记》对周厉王的记载不可信的说法绝对,排除C项;“唯一”的说法过于绝对,排除D项。故选A项。

28.C

【详解】根据题干材料可知,西周重视养老问题,规定50岁以上老人免除徭役,60岁以上免除兵役。为让子孙更好地赡养老人,实行有老人的家庭可减免徭役的政策。因此,题干材料反映了西周重视敬老机制建设,故C项符合题意;题干材料涉及的是养老问题,没有涉及分封制的实行,排除A项;题干材料不光涉及到了免除徭役,还涉及到免除兵役,因此,B项表述不全面,排除B项;材料表明老人按岁数免除徭役兵役,无法说明当时徭役兵役十分繁重,排除D项。故选C项。

29.A

【详解】根据“辟,刑”可知有关商朝的记载中存在刑罚的内容,由此可证实商朝在统治措施中使用了刑罚,A项正确;材料反映商朝实行了刑罚,而非实行“礼治”,排除B项;祖甲作“《汤刑》”,所以不是主张无为而治,排除C项;材料内容无法体现异常残酷,排除D项。故选A项。

30.D

【详解】结合所学可知,六艺指六种技能是礼、乐、射、御、书、数,故D正确;六艺不包含画,故A错误;六艺不包含舞、修、乐,故B错误;六艺不包含诗、舞,故C错误;故选D。

31.(1)呈网格式分布;中国最早的有明确规划的大型都城。

(2)有利于了解当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序的状况;有利于了解当时的规划思想、统治制度和模式;为研究先秦其它都城遗址布局、结构提供了参考。(任2点即可)

(3)考古发现可以印证文献记载;文献记载能够为考古发现提供线索。(意思对即可,需要写出二者互相影响)

【详解】(1)根据“多网格式布局”得出呈网格式分布;根据“是中国青铜时代最早具有明确规划的大型都城”得出中国最早的有明确规划的大型都城。

(2)根据“显示当时有明确规划,当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式”得出有利于了解当时社会结构层次明显、等级有序,统治格局井然有序的状况;有利于了解当时的规划思想、统治制度和模式;根据“为先秦时期其他都城遗址探索布局、结构提供了参考”得出为研究先秦其它都城遗址布局、结构提供了参考。

(3)根据“《史记》对夏朝有记载”“二里头遗址的发掘增强了人们对夏朝存在的信心”得出考古发现可以印证文献记载;根据“虽然《史记》对夏朝有记载,但夏朝一直不被史学界承认存在”得出文献记载能够为考古发现提供线索。

32.(1)答案:嫡长子继承制不健全;争夺王位的斗争激烈;政局动荡。

(2)答案:加强了对地方的统治;调节了统治阶级的内部矛盾;促进了奴隶制度的建立和发展;加速了民族融合。

(3)答案:地广人稀,生产力水平低下;周王室实力强大,诸侯实力相对弱小;分封制加强了周天子对地方的统治;宗法制解决了贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾;礼乐制度强化了等级观念,形成了文化认同的社会心理。

【详解】(1)根据材料“废嫡而更立诸弟子,弟子或争相代立”可知,商朝嫡长子继承制不健全导致争夺王位的斗争激烈;根据材料“比九世乱”“诸侯莫朝”可知,商朝时期政局动荡。

(2)根据材料“把建立地方政权与巩固自身统治有机结合起来,使王室能有效地整个领土进行控制,调节了统治阶级的内部矛盾。”可知,分封制加强了对地方的统治;调节了统治阶级的内部矛盾;根据材料“统一的奴隶制度在各诸侯国得以建立和发展,这是奴求制经济繁荣的基础。”可知,分封制促进了奴隶制度的建立和发展;根据材料“分封制加速了各族融合的进程”可知,分封制加速了民族融合。

(3)本题需要从经济政治以及文化方面分析。在西周时期,处于奴隶社会,生产力水平低下;西周的政治制度是分封制和宗法制,在当时分封制刚开始实施的时候周王室实力强大,诸侯实力相对较小,而且分封制加强了周天子对地方的统治,宗法制解决了贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾;在文化方面,当时推崇礼乐制度,礼乐制度强化了等级观念,形成了文化认同的社会心理。所以西周00年没有出现诸侯分裂和政局动荡的局面。

33.(1)制度:分封制。作用:分封制保证了周王朝对地方的控制;稳定政局,扩大统治范围。

(2)区别:吕不韦记载周幽王击鼓戏诸侯;司马迁记载周幽王烽火戏诸侯。

(3)材料一更接近历史的真实。理由:清华简是实物史料(一手史料);清华简成书时间更接近西周;被保存在地下被修改的可能性较少。

(4)应在唯物史观指导下看待历史;在具体时空条件下探究历史;依靠多个史料说明历史问题。

【详解】(1)制度:根据材料“诸侯之兵数至而无寇”及所学知识,“烽火戏诸侯的故事”反映了诸侯有拱卫王室的义务,是分封制下诸侯应尽的义务。

作用:结合所学知识,分封制保证了周王朝对地方的控制;稳定政局,扩大统治范围。

(2)区别:根据材料“因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至于后戎寇真至,幽王击鼓,请侯兵不至”分析得出吕不韦记载周幽王击鼓戏诸侯;根据材料“有寇至则举烽火。……幽王说之,为数举烽火”分析得出司马迁记载周幽王烽火戏诸侯。(答案包含关键词即可)

(3)根据材料一备注“清华简经碳14测定确定为战国中晚期文物,现在由清华大学收藏研究,在秦之前就被埋入地下,未经'焚书坑儒'事件影响,能够最大限度地展现先秦古籍的原貌。”可知,材料一更接近历史的真实。理由:清华简是实物史料(一手史料),清华简成书时间更接近西周;被保存在地下被修改的可能性较少。

(4)结合史学研究的基本方法可知,探究历史问题应在唯物史观指导下看待历史;在具体时空条件下探究历史;依靠多个史料说明历史问题。

34.(1)黄河流域;他们都有高尚的品格;禅让制。

(2)反映了当时部落首领已有特权,阶级开始出现。

(3)公元前2070年禹建立夏朝;奴隶社会。

【详解】(1)根据所学知识可知,在继黄帝之后,我国黄河流域杰出的部落联盟首领还有尧、舜、禹。尧生活俭朴、克己爱民;舜宽厚待人、以身作则;禹领导人民治理洪水,与群众同甘共苦,三次路过家门而不入。尧在年老时推举舜为继承人,舜年老后采用同样的办法把位置让给治水有功的禹,他们之间采用推举部落联盟首领的办法,历史上叫做“禅让制”。所以尧、舜、禹都当上部落联盟首领的共同原因是他们都是贤德之人,具有高尚的品格。

(2)根据材料二“禹在担任部落联盟首领的后期,握有很大权力。有一次禹召集部落首领聚会,有几个部落的首领来晚了,禹竟专断地把他们处死”并结合所学知识可知,材料二说明了大禹时期的部落联盟,已经不再是过去松散、原始民主的部落联盟,而是初步具备了奴隶制国家的某些特征,部落联盟首领已经有了相当大的权威,可以对臣服于他的部落首领行使生杀大权。因此,材料二反映了当时的部落联盟首领有特权,阶级开始出现了。

(3)根据所学知识可知,公元前2070年,禹建立夏朝,这是我国历史上第一个王朝。禹也从部落联盟首领转变为奴隶制国家的国王。我国漫长的原始社会到此结束,奴隶社会开始了。

35.(1)为复原早期人类的特征和生活状况提供了重要证据;此早期人类已经学会使用打制石器,主要生存方式是狩猎动物,并懂得使用火。

(2)已经出现了原始的农耕生活;种植水稻:河姆渡原始居民;种植粟:半坡原始居民。

(3)朝代:商朝;原因:在安阳出土了甲骨文;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响;我国有文字可考的历史从商朝开始。

(4)公元前1046年;牧野;商朝灭亡,周武王建立西周。

【详解】(1)根据材料“头盖骨化石、牙齿化石”,结合所学知识可知,“头盖骨化石、牙齿化石”的发现为复原早期人类的特征和生活状况提供了重要证据。根据材料“还有大量的打制石器”可知,此早期人类已经学会使用打制石器;根据材料“动物化石”可知,此早期人类主要生存方式是狩猎动物;根据材料“灰烬”可知,此早期人类懂得使用火。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,稻谷、粟和粟种的大量出土,说明已经出现了原始的农耕生活。结合所学知识可知,种植水稻和粟为主要农作物的原始居民是河姆渡原始居民和半坡原始居民。距今约七千年的河姆渡原始居民,生活在长江流域,已种植水稻,我国是世界上最早种植水稻的国家。距今约五六千年的半坡原始居民是我国黄河流域原始农耕文明的代表,主要种植粟,我国是世界上最早种植粟的国家。

(3)根据材料三图片及“19世纪末,一种古老的文字被发现于河南省安阳殷墟。”,结合所学知识可知,材料三中被发现的这种古老文字是甲骨文。甲骨文是商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。我国有文字可考的历史从商朝开始。

根据材料“中国文字博物馆,位于河南省安阳市人民大道东段656号”,结合所学知识可知,中国文字博物馆“位于河南省安阳市”主要与甲骨文有关。甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。1899年,清朝人王懿荣首次发现甲骨文,此后在安阳殷墟、陕西、山东等地出土了大量商代和西周甲骨,至今已有16万片,其中商代有字的甲骨10余万片,单字有4500个左右,已经识别的有1500多宇。甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。因此,中国文字博物馆位于河南安阳市是因为在安阳出土了甲骨文。甲骨文是中国己发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。

(4)根据材料“武征商。唯甲子朝。岁鼎。克昏。夙有商。辛未。王在阑师。……”“记载的是周武王伐纣的史实,有非常重要的史料价值。”,结合所学知识可知,公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡。周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史