第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 同步练习题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 同步练习题(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 10:16:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册 第三单元

第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 同步练习题

一、选择题

1.有心栽花花不开,无意插柳柳成荫。汉武帝派张骞出使西域,没有达成联络大月氏夹击匈奴的预期目标,却造就了一项在历史上极具影响力的成就。这项成就是( )

A.平定七国之乱 B.促成昭君出塞 C.开辟丝绸之路 D.实现盐铁专卖

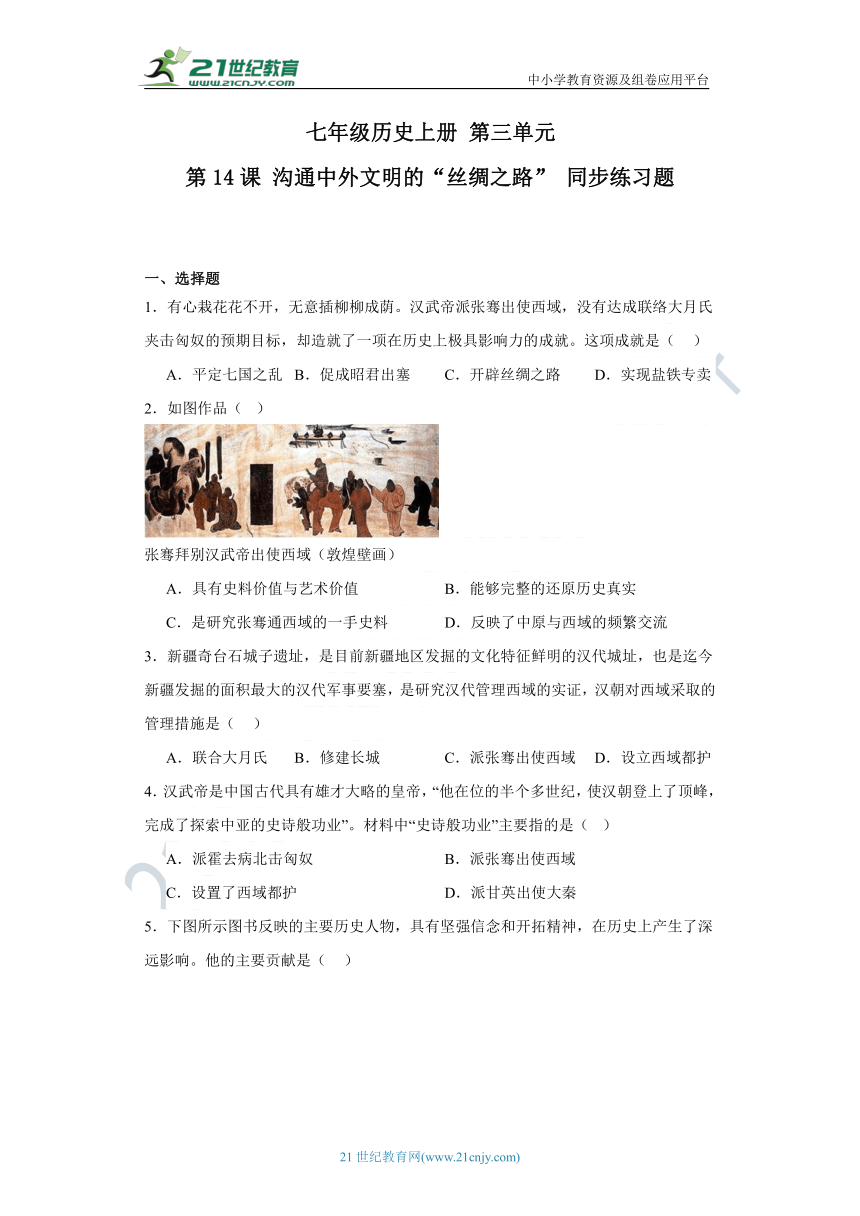

2.如图作品( )

张骞拜别汉武帝出使西域(敦煌壁画)

A.具有史料价值与艺术价值 B.能够完整的还原历史真实

C.是研究张骞通西域的一手史料 D.反映了中原与西域的频繁交流

3.新疆奇台石城子遗址,是目前新疆地区发掘的文化特征鲜明的汉代城址,也是迄今新疆发掘的面积最大的汉代军事要塞,是研究汉代管理西域的实证,汉朝对西域采取的管理措施是( )

A.联合大月氏 B.修建长城 C.派张骞出使西域 D.设立西域都护

4.汉武帝是中国古代具有雄才大略的皇帝,“他在位的半个多世纪,使汉朝登上了顶峰,完成了探索中亚的史诗般功业”。材料中“史诗般功业”主要指的是( )

A.派霍去病北击匈奴 B.派张骞出使西域

C.设置了西域都护 D.派甘英出使大秦

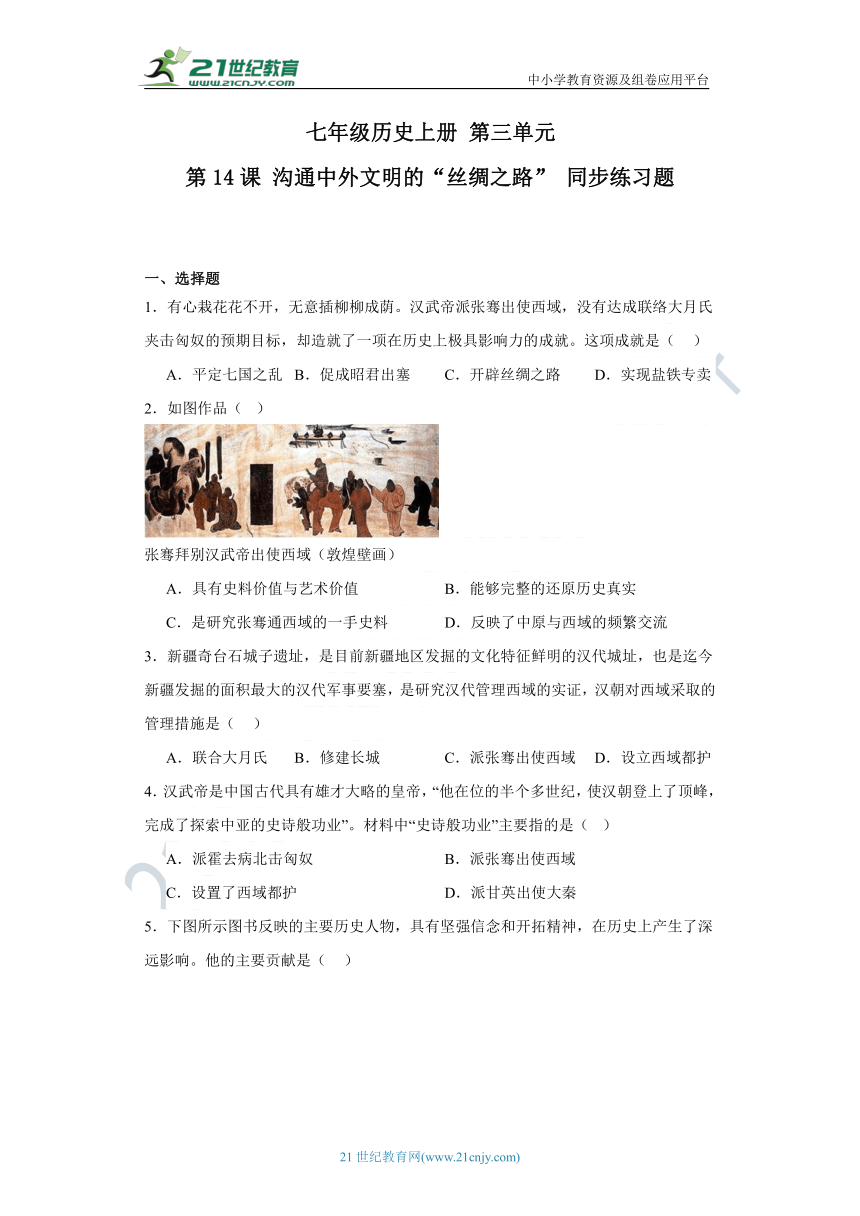

5.下图所示图书反映的主要历史人物,具有坚强信念和开拓精神,在历史上产生了深远影响。他的主要贡献是( )

A.联络大月氏与汉朝夹击匈奴 B.使中国丝绸由海路运到欧洲

C.开辟了中原通往西域的道路 D.使西域正式归属了中央政权

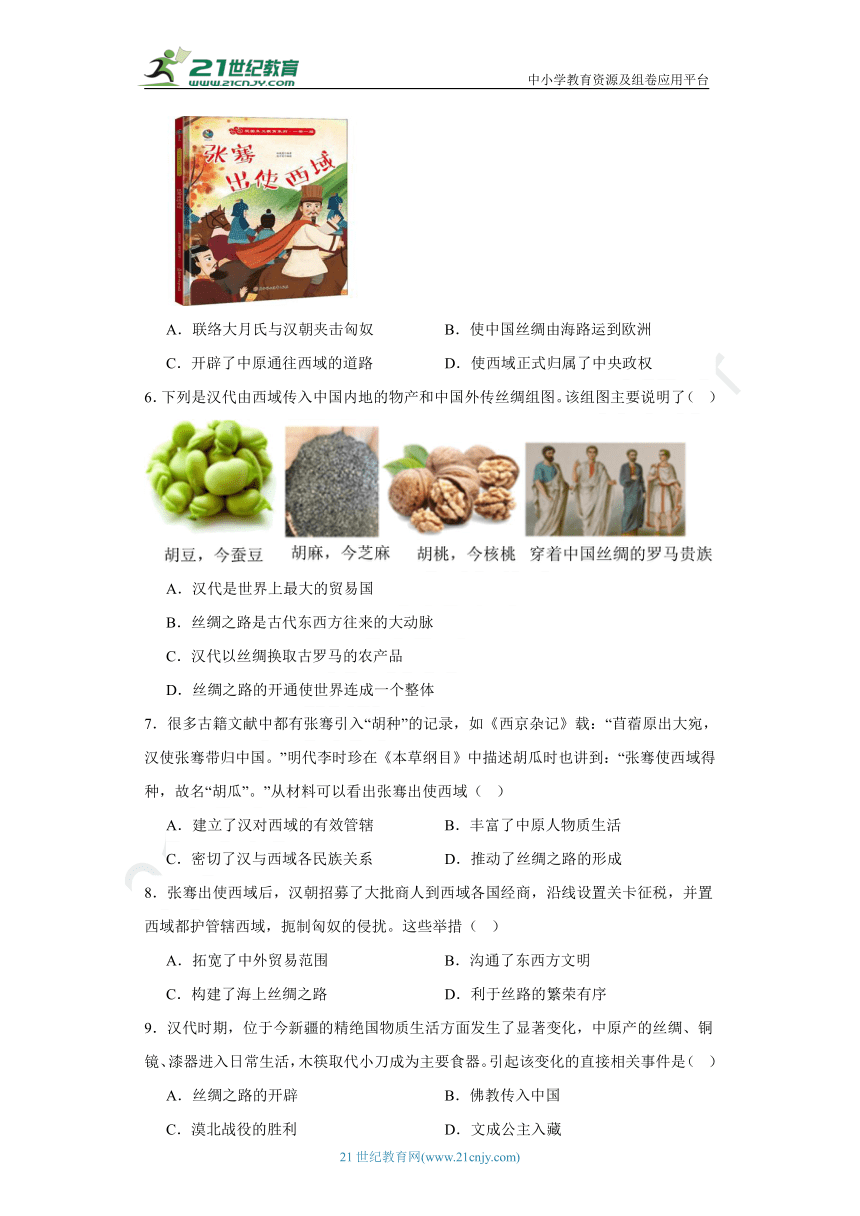

6.下列是汉代由西域传入中国内地的物产和中国外传丝绸组图。该组图主要说明了( )

A.汉代是世界上最大的贸易国

B.丝绸之路是古代东西方往来的大动脉

C.汉代以丝绸换取古罗马的农产品

D.丝绸之路的开通使世界连成一个整体

7.很多古籍文献中都有张骞引入“胡种”的记录,如《西京杂记》载:“苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国。”明代李时珍在《本草纲目》中描述胡瓜时也讲到:“张骞使西域得种,故名“胡瓜”。”从材料可以看出张骞出使西域( )

A.建立了汉对西域的有效管辖 B.丰富了中原人物质生活

C.密切了汉与西域各民族关系 D.推动了丝绸之路的形成

8.张骞出使西域后,汉朝招募了大批商人到西域各国经商,沿线设置关卡征税,并置西域都护管辖西域,扼制匈奴的侵扰。这些举措( )

A.拓宽了中外贸易范围 B.沟通了东西方文明

C.构建了海上丝绸之路 D.利于丝路的繁荣有序

9.汉代时期,位于今新疆的精绝国物质生活方面发生了显著变化,中原产的丝绸、铜镜、漆器进入日常生活,木筷取代小刀成为主要食器。引起该变化的直接相关事件是( )

A.丝绸之路的开辟 B.佛教传入中国

C.漠北战役的胜利 D.文成公主入藏

10.汉代以后,许多原产中亚、西亚甚至欧洲、非洲的食物出现在中国人的餐桌上,如胡蒜(大蒜)、湖瓜(黄瓜)、胡麻(芝麻)等,这反映了( )

A.国家统一稳定 B.农业技术进步 C.中外交流加强 D.思想开放包容

11.西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了打井和炼铁等技术。这些现象的出现主要得益于( )

A.汉朝科技的进步 B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟 D.中外农业生产水平提升

12.今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。西汉时期开通的丝绸之路是地理大发现之前最重要的世界经济文化交流的大通道。这条“大通道”的起点是( )

A.刘家港 B.玉门关 C.阳关 D.长安

13.千百年来,中国同中亚人民互通有无、互学互鉴,创造了古丝绸之路的辉煌,书写了人类文明交流史上的华章。这条沟通欧亚的陆上交通道路的起点是( )

A.长安 B.洛阳 C.陇西 D.阳关

14.考古学家在新疆发现了许多汉代的丝织品,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币。这些考古发现证实了( )

A.张骞出使西域 B.班超经营西域

C.海、陆丝绸之路的存在 D.汉代统治区域的辽阔

15.丝绸的出口是汉朝贸易体系的一部分,除中国外还有五方参加,它们是罗马、中亚、印度、印度尼西亚和非洲,中亚的非汉族赶牲畜人充当了中国货物的运输人或向导,中国从中亚取得马匹和璞玉,最后,丝绸运到罗马。材料主要说明( )

A.贸易是开辟丝绸之路的主要目的 B.沿线众多国家共建了丝绸之路

C.丝绸之路促进了艺术文化的交流 D.中国与罗马有直接的贸易交往

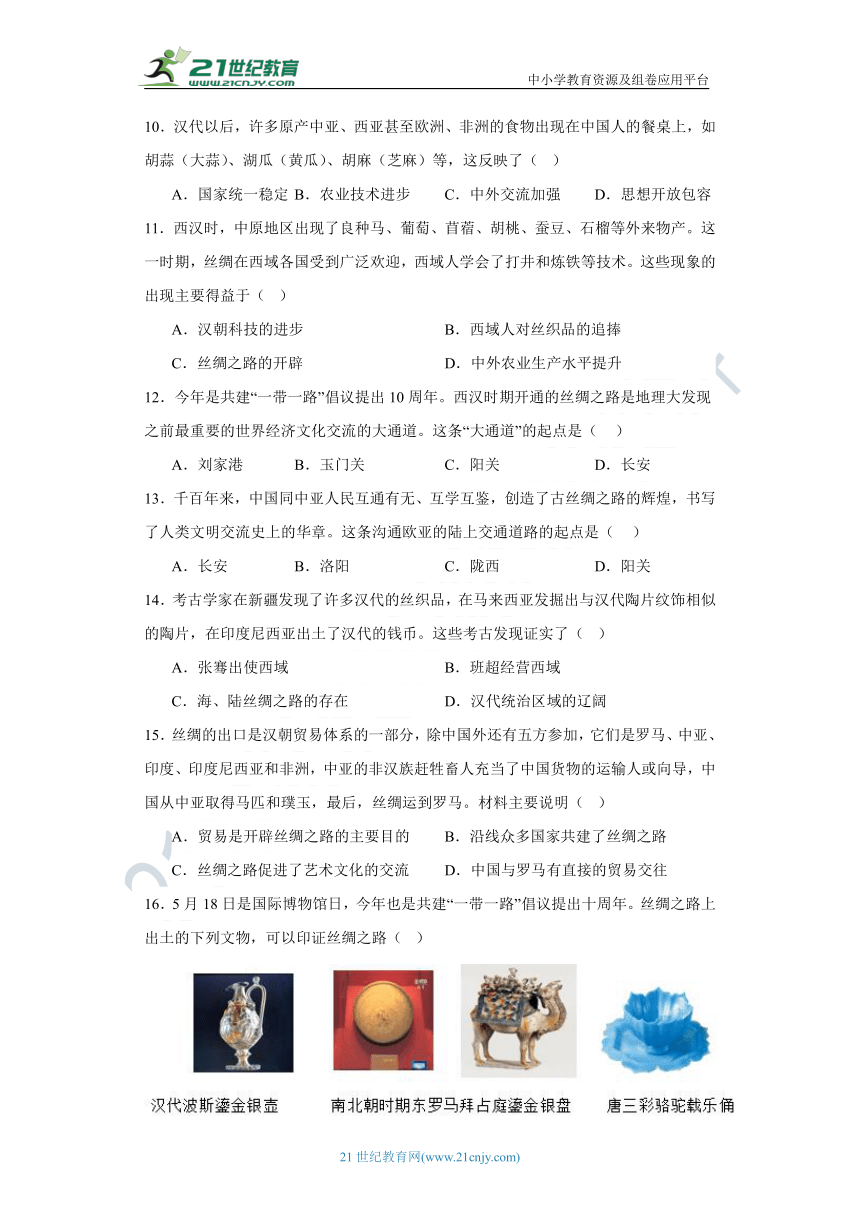

16.5月18日是国际博物馆日,今年也是共建“一带一路”倡议提出十周年。丝绸之路上出土的下列文物,可以印证丝绸之路( )

A.是由张骞开辟的 B.沟通了世界各地

C.促进了中西方文明交流 D.促进了物资交换

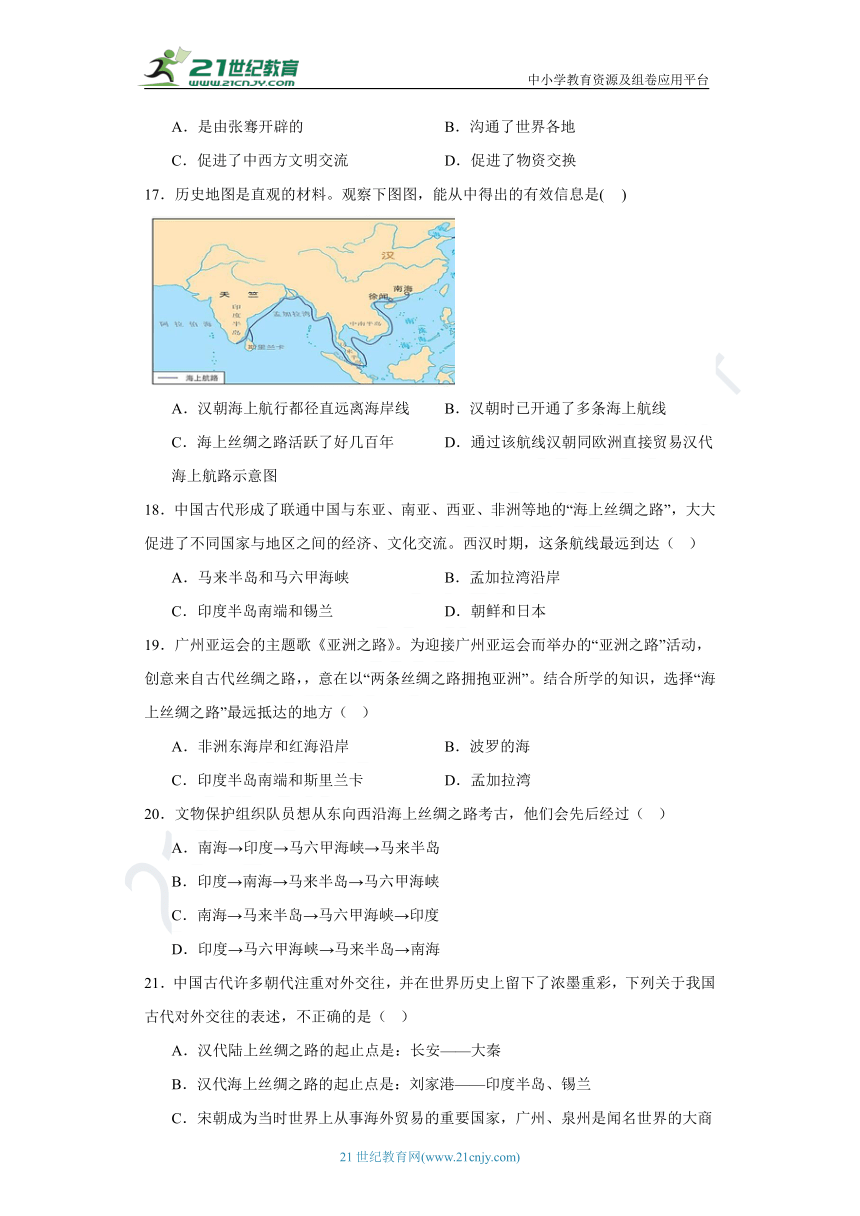

17.历史地图是直观的材料。观察下图图,能从中得出的有效信息是( )

A.汉朝海上航行都径直远离海岸线 B.汉朝时已开通了多条海上航线

C.海上丝绸之路活跃了好几百年 D.通过该航线汉朝同欧洲直接贸易汉代海上航路示意图

18.中国古代形成了联通中国与东亚、南亚、西亚、非洲等地的“海上丝绸之路”,大大促进了不同国家与地区之间的经济、文化交流。西汉时期,这条航线最远到达( )

A.马来半岛和马六甲海峡 B.孟加拉湾沿岸

C.印度半岛南端和锡兰 D.朝鲜和日本

19.广州亚运会的主题歌《亚洲之路》。为迎接广州亚运会而举办的“亚洲之路”活动,创意来自古代丝绸之路,,意在以“两条丝绸之路拥抱亚洲”。结合所学的知识,选择“海上丝绸之路”最远抵达的地方( )

A.非洲东海岸和红海沿岸 B.波罗的海

C.印度半岛南端和斯里兰卡 D.孟加拉湾

20.文物保护组织队员想从东向西沿海上丝绸之路考古,他们会先后经过( )

A.南海→印度→马六甲海峡→马来半岛

B.印度→南海→马来半岛→马六甲海峡

C.南海→马来半岛→马六甲海峡→印度

D.印度→马六甲海峡→马来半岛→南海

21.中国古代许多朝代注重对外交往,并在世界历史上留下了浓墨重彩,下列关于我国古代对外交往的表述,不正确的是( )

A.汉代陆上丝绸之路的起止点是:长安——大秦

B.汉代海上丝绸之路的起止点是:刘家港——印度半岛、锡兰

C.宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,广州、泉州是闻名世界的大商港

D.郑和下西洋的起止点是:刘家港——红海沿岸、非洲东海岸

22.《汉书·地理志》称番禺为一都会,为“珠玑、犀、玳瑁、果布(龙眼、荔枝)之凑”,是南方及海外所产珍奇物品的集散地。这表明当时番禺( )

A.手工业发展水平高 B.受益于海上丝绸之路

C.是全国的商业中心 D.不受重农抑商的影响

23.汉代开擗海上“丝绸之路”,唐朝设市舶使主管对外港口贸易,宋代对招商有成效的官吏实行奖励的政策。可见,这一时期海外贸易的繁荣发展是由于( )

A.政策推动的结果 B.造船业发达的产物

C.重农政策的松动 D.丝织行业的兴盛

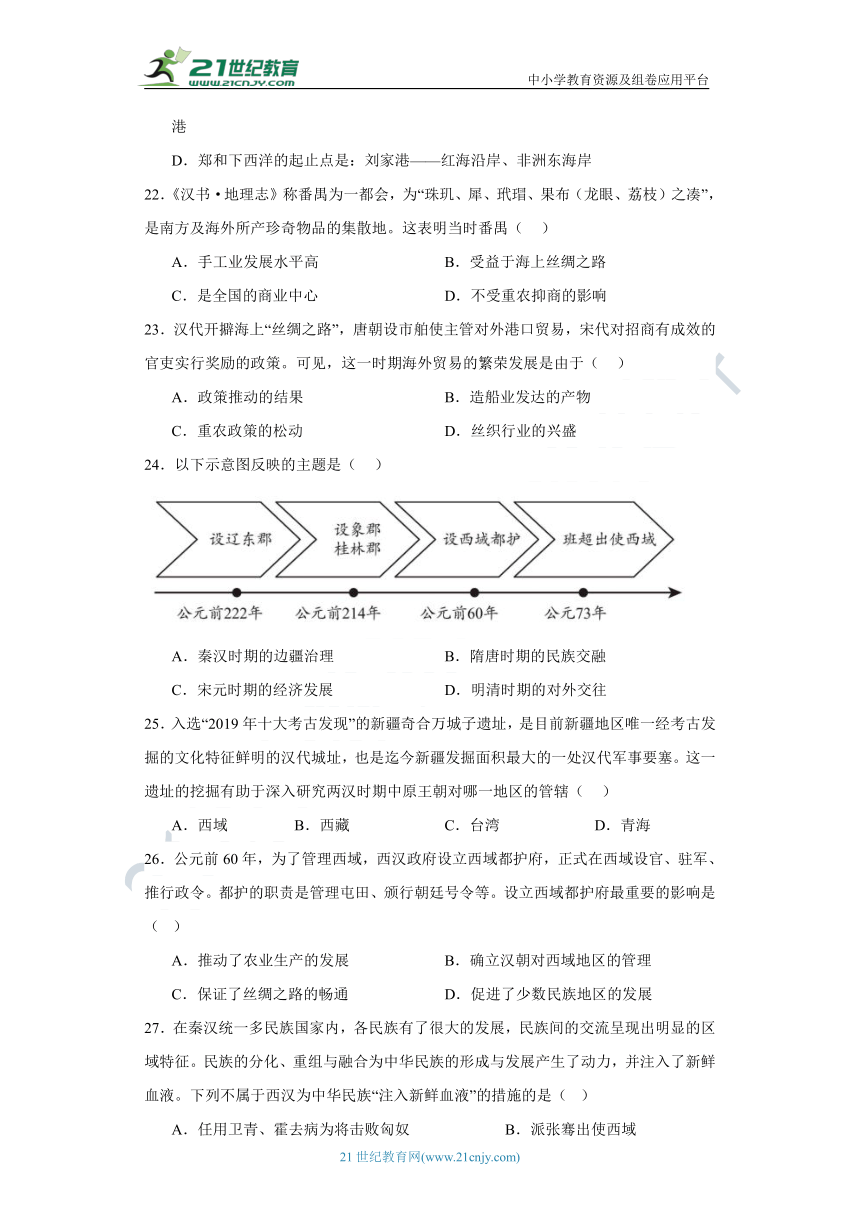

24.以下示意图反映的主题是( )

A.秦汉时期的边疆治理 B.隋唐时期的民族交融

C.宋元时期的经济发展 D.明清时期的对外交往

25.入选“2019年十大考古发现”的新疆奇合万城子遗址,是目前新疆地区唯一经考古发掘的文化特征鲜明的汉代城址,也是迄今新疆发掘面积最大的一处汉代军事要塞。这一遗址的挖掘有助于深入研究两汉时期中原王朝对哪一地区的管辖( )

A.西域 B.西藏 C.台湾 D.青海

26.公元前60年,为了管理西域,西汉政府设立西域都护府,正式在西域设官、驻军、推行政令。都护的职责是管理屯田、颁行朝廷号令等。设立西域都护府最重要的影响是( )

A.推动了农业生产的发展 B.确立汉朝对西域地区的管理

C.保证了丝绸之路的畅通 D.促进了少数民族地区的发展

27.在秦汉统一多民族国家内,各民族有了很大的发展,民族间的交流呈现出明显的区域特征。民族的分化、重组与融合为中华民族的形成与发展产生了动力,并注入了新鲜血液。下列不属于西汉为中华民族“注入新鲜血液”的措施的是( )

A.任用卫青、霍去病为将击败匈奴 B.派张骞出使西域

C.加强对东南沿海和西南少数民族的管理 D.派甘英出使大秦

28.1978年成都市出土了一件东汉画像砖,画面上两个深目高鼻的胡人相对而坐于一匹骆驼上(左边人物因年代久远模糊不清),一边敲击建鼓(我国最古老的乐器之一)一边起舞。该画像砖可以用来印证( )

A.汉朝与西域的交流 B.丝绸之路的开通

C.汉代成都商业繁荣 D.西域都护的设置

29.东汉时期,为中原与西域之间的政治经济文化交流做出突出贡献的历史人物是( )

①班勇 ②董仲舒 ③主父偃 ④班超

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

30.纪录片《中国》第六集《视野》中,东汉年间无畏的探险者□□,在西域的土地上书写了新的历史。他执着的、孤勇的血性和非凡的政治军事才能,让中断了几十年的驼铃声在丝绸之路上再度响起。“□□”应是( )

A.张骞 B.蒙恬 C.班超 D.孝文帝

二、综合题

31.丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

史料 史料①:《穆天子传》 史料②:秦始皇兵马俑的砖瓦窑址 史料③:巴泽雷克墓出土的丝织品

说明 史料①:《穆天子传》,出土于战国墓,记载了约三千年前周穆王西游会见西王母的故事,并有周穆王送给西王母“锦组百纯(匹)”的记录 史料②:2003年,考古工作者在秦始皇兵马俑的砖瓦窑址,发现了百余具骨骸。DNA检测显示,在提取的15个骨骸样本中,有一个属于比较典型的“欧亚西部T类群个体” 史料③:俄国阿尔泰地区巴泽雷克墓出土的丝织品(约公元前5世纪)

材料二:在第二届世界考古论坛上,社科院考古所所长王巍做了题为“汉代之前的丝绸之路”的主题演讲……他指出:“汉代张骞通西域,并非丝绸之路的开始,而是开启了古代东方与西方交流的新时代。即由零星地、断续地、小规模地民间交流转变为大规模地、持续地、官民结合的交流。”材料三:汉代丝绸之路在西汉时期迎来了第一个繁盛时期,这首先要归功于汉王朝积极的对外政策,张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息。随后汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田,为其后的丝路贸易提供了坚实的保障。

——摘编自水丽淑《西汉丝绸之路走向繁荣的原因及启示》

材料四:随着丝绸之路研究的深入,史学界提出了许多新的观点,如下表所示。

人物 观点内容

学者1 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。

学者2 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任。

学者3 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果。

请回答:

(1)史料是历史研究的基础,史料一般分为实物史料和文献史料,请分别指出材料一中史料①②③的史料类型,并说出史料①的史料价值。

(2)请依据材料二,结合材料一中史料举出一例印证“汉代张骞通西域,并非丝绸之路的开始”的结论。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析丝绸之路在西汉迎来第一个繁盛期的原因。

(4)根据材料四,分别概括三位学者的观点。

32.秦汉时期是中国古代史的一个重要时期。阅读材料,回答问题。

材料一:

图一 图二

(1)某同学判定图一疆域为西周,图二为秦朝,从地方制度角度说明其判断理由。

材料二:

(2)史料是我们了解历史的重要依据,主要包括:文献史料、实物史料、口述史料等多种类型。材料二所示均属于哪一类型的史料?它们见证了秦始皇巩固统一的哪两项措施?

材料三:

(3)西汉王朝在A地设置的官职是什么?汉武帝时期哪一历史人物出使该地区?

材料四:史书上关于“汉武帝”有如下记载:如武帝……不改文景恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉。

——《汉书》

(汉武帝)穷奢极欲,……内侈宫室,……巡游无度。使百姓疲敝起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。

——《资治通鉴》

(4)依据材料四,概括两部史书关于“汉武帝”的记载有何不同?你认为应该如何正确看待历史人物?

33.海上丝绸之路是国际公认的丝绸之路分支之一,和陆上丝绸之路密切相关,是连接古代中国和中亚、波斯以及欧洲、非洲和东北亚地区的贸易大通道。大量文物见证了海上丝路的辉煌。

图一 1978年在广西合浦出土的汉代金属器,金花球共5个,圆球形、空心,先是用圆形小金条焊接十二个小圆圈,以供连缀。这十二个小圈上下各一,中分两层,每层五个;然后这些小圈交汇的三角地带用高温吹凝的堆珠加以固定。堆珠似叠垒式的四联罐,下面三颗上面叠垒一颗。堆珠之间以及堆珠与小圆圈之间都有焊接,整体稳定牢固。金花球的焊接工艺源自西方,古希腊麦锡尼则可能是起源地。现收藏于合浦汉代文化博物馆。

图二 浙江余姚出土的五代的越窑鹦鹉纹瓷器。高7.4cm,直径10cm,粉盒深腹,高圈足外撇,支钉烧,盖微隆,面平整。盖面用细线划花技法装饰双鹦鹉纹,两只鹦鹉首尾相接,回首对望,情态生动,刀法娴熟,充满艺术魅力。通体内外施青釉,色泽青绿,为五代越窑秘色瓷之精品佳作。公元10世纪前半叶,越窑的制瓷技术传到了朝鲜半岛全罗道康津与全罗北道扶安等地,朝鲜半岛因此烧制出了“制作工巧,色泽尤佳”的“翡色”瓷器,并且迅速发展成为青瓷的输出国,目前朝鲜半岛仍存有丰富的属于浙东越窑类型的遗址遗存。现收藏于宁波博物馆。

(1)以上两幅图片属于史料类别的哪一类?( )(写字母)

A.第一手资料 B.第二手资料

(2)根据以上图片及文字介绍,你能获取哪些历史信息?(写出三点即可)

信息点一: _____________信息点二:___________信息点三:___________

(3)根据以上图文内容,你能得出什么历史结论?

34.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉初郡国并行,诸侯王国地位在中央政府管辖的郡之上。随着诸侯王势力膨胀,地方割据势力与朝廷之间的矛盾日益激化。景帝时,采纳晁错强硬削藩的建议,先后以各种罪名削去楚王、赵王和胶西王的部分封地,并下诏削夺吴王刘濞的会稽、豫章郡,结果引发吴楚七国之乱。后来,景帝又下诏“令诸侯王不得复治国”,免除诸侯王的行政权力…同时削减王国官吏,使他们的规模、仪制无法与朝廷抗衡。从此诸侯王强大难制的局面大为缓和,为汉武帝以“推恩令”进一步解决王国问题,创造了必要条件。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》等

材料二汉武帝时,张骞出使西域,促进了中原与西域之间的了解与往来。西汉北击匈奴后,部分匈奴人内迁,部分开始西迁。丝绸之路从此畅通起来。

——摘编自《中国历史地图册》

(1)根据材料一,概括西汉时期解决王国问题措施的变化及共同目的。

(2)根据材料二,概括材料体现的主要信息。

(3)综合上述材料,概括西汉时期成功开通丝绸之路的主要因素。

35.在数千年的发展历程中,亚洲人民创造了辉煌的文明成果,亚洲文明也在自身内部及同世界文明的交流互鉴中发展壮大。阅读材料,回答问题。

材料一

(1)图片中哪些属于古代亚洲的文明成果?请写出它们的名称。

【互鉴交流】

材料二 丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路、再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。

——穆涛:《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(2)材料二中汉武帝派出的使臣是谁?依据材料二,请从路线范围和交流内容两个方面概括丝绸之路的特点。

【中国贡献】

材料三 欧洲文艺复兴初期四种伟大发明的传入流播,对现代世界的形成曾起到重要作用。造纸术和印刷术替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能。①的发明,消除了封建制度,创立了国民军制。②的发明导致发现了美洲,因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

——(美国)卡特:《中国印刷术的发明和它的西传》

(3)请依据所学将上述文字补充完整。

【美好未来】

材料四 亚洲近几十年快速发展,一条十分重要的经验就是敞开大门,主动融入世界经济发展潮流。如果各国重新回到一个个自我封闭的孤岛,人灯文明就将老死不相往来而丧失生机活力。亚洲各国人民希望远离封闭、融会通达,希望各国秉持开放精神,推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,共同构建亚洲命运共同体、人类命运共同体。

——习近平:《深化文明交流互鉴,共建亚洲命运共同体》

(4)依据材料四回答,习近平认为亚洲近几十年快速发展的一个重要经验是什么?对此他提出怎样的亚洲发展方案?

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.C

【详解】结合所学知识,汉武帝派张骞出使西域,没有达成联络大月氏夹击匈奴的预期目标,但是成功的沟通了西域诸国,为丝绸之路的开辟奠定了基础,所以这项成就是开辟丝绸之路,C项正确;平定七国之乱是汉景帝在位时期,排除A项;昭君出塞是在汉元帝时期,排除B项;实行盐铁专卖是汉武帝在经济上巩固大一统的措施,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】如图“张骞拜别汉武帝出使西域”一定程度上反映了西汉汉武帝时期张骞出使西域的情景,有一定史料价值,另外它又是一幅敦煌壁画,具有艺术价值,A项正确;完整还原历史太过绝对,排除B项;此作品是敦煌壁画,对于研究张骞通西域来说不是一手史料,不符合题意,排除C项;无法反映中原与西域的频繁交流,不符合题意,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据所学可知,为加强对西域的管理,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,D项正确;联合大月氏,以便夹击匈奴,是张骞出使西域的目的,不符题意,排除A项;秦朝修建长城以防匈奴,不符题意,排除B项;派张骞出使西域,联合大月氏,以便夹击匈奴,不符题意,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据材料“他在位的半个多世纪,使汉朝登上了顶峰,完成了探索中亚的史诗般功业”并结合所学知识可知,广义的西域包括葱岭以西的中亚细亚、西亚、印度、高加索、黑海沿岸等地,包括今阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸,甚至达东欧、南欧。张骞出使西域加强了中国和中亚地区的联系,B项正确;派霍去病北击匈奴跟中亚无关,排除A项;西域都护府管辖的是现在新疆地区,排除C项;派甘英出使大秦的是班超,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】根据题干“张骞出使西域”可知,张骞富有开拓和冒险精神。前139年,奉汉武帝之命,由大汉帝都长安出发,甘父做向导,率领一百多人出使西域,打通了汉朝通往西域的南北道路,C项正确;联络大月氏与汉朝夹击匈奴这是张骞第一次出使西域的目的,但并没有实现,排除A项;张骞出使西域为陆上丝绸之路的开通奠定了基础,与海上丝绸之路无关,排除B项;公元前60年,西汉在西域设置西域都护,使西域正式归属了中央政权,与题干无关,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】根据所学知识可知,汉朝的丝绸、漆器等物品,开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物,多种乐器和歌舞等传入中国。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,B项正确;题干主要强调丝绸之路,未体现汉代是世界上最大的贸易国,排除A项;题干主要强调丝绸之路,未涉及汉代是世界上最大的贸易国,排除C项;题干主要强调丝绸之路,未阐释丝绸之路的开通使世界连成一个整体,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据材料“很多古籍文献中都有张骞引入‘胡种’的记录”“苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国”“张骞使西域得种,故名‘胡瓜’”结合所学知识可知,西汉汉武帝时期,张骞通西域后,西域的葡萄、核桃、苜蓿、石榴、胡萝卜和良马、地毯等传入内地,汉族的铸铁、凿井等技术和丝织品、金属工具等,传到了西域,促进了西域的经济发展和社会的进步,丰富了中原人民的生活,B项正确;公元前60年,西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,西域都护对西域地区进行有效的管辖,排除A项;张骞出使西域,促进了汉朝和西域各国之间的相互了解和往来,材料没有体现张骞出使西域,密切了汉与西域各民族关系,排除C项;汉武帝两次派张骞出使西域,打通了中国与中亚、西亚、南亚乃至通往欧洲的陆路交通,从此正式开启了中国与中亚、西亚、南亚、欧洲以丝绸为主要商品的贸易往来,材料体现不出张骞出使西域,推动了丝绸之路的形成,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据材料“汉朝政府招募商人前往西域经商,并设置西域都护抵御匈奴侵扰”可知这些措施有利于西域商业的发展,促进了丝绸之路的繁荣有序,D项正确;“拓宽了中外贸易范围”与题干信息无关,排除A项;材料没有涉及东西方文明交流,排除B项;设置西域都护与海上丝绸之路无关,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据所学知识可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。因此引起新疆精绝国物质生活发生变化的直接相关事件是丝绸之路的开辟,A项正确;引起精绝国物质生活发生变化的直接相关事件是丝绸之路的开辟,不是佛教传入中国、漠北战役的胜利、文成公主入藏,排除BCD项。故选A项。

10.C

【详解】据题干“汉代以后,许多原产中亚、西亚甚至欧洲、非洲的食物出现在中国人的餐桌上,如胡蒜(大蒜)、湖瓜(黄瓜)、胡麻(芝麻)等”可知,材料反映出中外物品交流加强,C项正确;题干材料反映外国食物进入中国,不能说明国家统一稳定、农业技术进步、思想开放包容,排除ABD项。故选C项。

11.C

【详解】通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域。西域的良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产传入中原,C项正确;题干反映的是丝绸之路促进了东西方的贸易与文化交流,与汉朝科技进步无关,排除A项;材料反映的现象得益于丝绸之路的开辟,不是西域人对丝织品的追捧,排除B项;题干和中外农业生产水平提升无关,排除D项。故选C项。

12.D

【详解】依据所学知识,西汉时期,汉武帝派张骞出使西域,为开通丝绸之路创造了条件,丝绸之路的路线是长安——河西走廊——西域——中亚——西亚——欧洲的大秦,因此西汉首都长安是这条“大通道”的起点,D项正确;刘家港是明朝郑和下西洋出发的地点,排除A项;玉门关、阳关是丝绸之路所经的地区,但不是起点,排除BC项。故选D项。

13.A

【详解】根据题干材料“千百年来,中国同中亚人民互通有无、互学互鉴,创造了古丝绸之路的辉煌,书写了人类文明交流史上的华章。”可知,题干主要在说明路上丝绸之路。汉代陆上丝绸之路的起点名称是长安。汉武帝两次派张骞出使西域,汉朝和西域的交往日益密切。汉朝时,中国的丝和丝织品从长安出发通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转运到欧洲的大秦(罗马),这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史著名的丝绸之路,A项正确;洛阳不在丝绸之路的路线上,排除B项;陇西是丝绸之路沿线经过的地方,不是起点,排除C项;阳关是丝绸之路沿线的重要关口,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】根据题干材料“考古学家在新疆发现了许多汉代的丝织品,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币。”可知,考古学家在新疆发现了许多汉代的丝织品证实了陆上丝绸之路的存在;在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币证实了海上丝绸之路的存在,C项正确;张骞通西域为丝绸之路的开辟奠定了基础,排除A项;题干材料反映了海、陆丝绸之路的存在,未涉及班超出使西域,排除B项;题干材料反映了海、陆丝绸之路的存在,未体现汉代统治区域的辽阔,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据题干材料“丝绸的出口是汉朝贸易体系的一部分,除中国外还有五方参加,它们是罗马、中亚、印度、印度尼西亚和非洲,中亚的非汉族赶牲畜人充当了中国货物的运输人或向导,中国从中亚取得马匹和璞玉,最后,丝绸运到罗马”可以看出,古代丝绸之路是沿线众多国家共同构建的结果,B项正确;题干材料不能说明贸易是开辟丝绸之路的主要目的,排除A项;题干材料有没涉及艺术文化的交流,排除C项;题干材料说明中国与罗马有间接的贸易交往,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】根据丝绸之路上出土的下列文物。可知丝绸之路促进东西方国家之间的相互交流。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,C项正确;题干体现中西方文明交流,未涉及张骞开辟丝绸之路,排除A项;题干体现中西方文明交流,未体现沟通了世界各地,排除B项;题干体现中西方文明交流,未阐释促进了物资交换,排除D项。故选C项。

17.B

【详解】根据“汉代海上航路示意图”可知,汉朝时已形成了多条海上航线。其中,从山东沿岸出发的船只穿过黄海,可到达朝鲜、日本。更重要的一条航线是从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰,即图中所标示的海上的线路,B项正确;从图中航线无法得出汉朝海上航行都远离海岸线的结论,排除A项;海上丝绸之路活跃的时长需要时间跨度来印证,单纯从图中无法得出此结论,排除C项;从图中可知汉朝海上航线最远到达印度半岛南端和锡兰,但并未与欧洲直接贸易,排除D项。故选B项。

18.C

【详解】结合所学内容可知,中国古代的“海上丝绸之路”最远抵达了印度半岛南端和锡兰,C项正确;马来半岛和马六甲海峡、孟加拉湾沿岸、朝鲜和日本不是中国古代海上丝绸之路最远抵达的区域,排除ABD项。故选C项。

19.C

【详解】根据所学可知,汉武帝时大力开辟海上交通,从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡,中国的丝绸等物品由此可转运到欧洲地区,C项正确;郑和下西洋最远到达非洲东海岸和红海沿岸,排除A项;波罗的海、孟加拉湾,均不符合题意,排除B、D项。故选C项。

20.C

【详解】据所学可知,汉代的海上丝绸之路的路线是从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡,C项正确;据所学可知,从南海到印度须先后经马来半岛→马六甲海峡,排除A项;海上丝绸之路的路线是从东南沿海港口出发,经马来半岛→马六甲海峡,到达印度,而非从印度出发,排除B项;海上丝绸之路的路线是从东南沿海港口出发,经马来半岛→马六甲海峡,到达印度,而非从印度出发,排除D项。故选C项。

21.B

【详解】根据所学知识可得出汉代海上丝绸之路的其中一条从山东沿岸出发,可到达朝鲜、日本,另一条从东南沿海港口出发,最远到达印度半岛南端和锡兰,B项错误,符合题意;汉代陆上丝绸之路的起止点是:长安——大秦,宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,广州、泉州是闻名世界的大商港,郑和下西洋的起止点是:刘家港——红海沿岸、非洲东海岸,ACD项正确,不符合题意。故选B项。

22.B

【详解】题干反映了番禺是南方及海外所产珍奇物品的集散地,结合所学知识,番禺位于今广州,可见受益于海上丝绸之路的开通,当地海外贸易发达,因此汇集了海外所产珍奇物品,B项正确;题干反映的是番禺地区海外贸易的繁荣,没有体现手工业发展水平高,排除A项;题干并没有番禺和当时其他地区的对比,无从得出一定是全国的商业中心,排除C项;汉代仍然坚持重农抑商的政策,排除D项。故选B项。

23.A

【详解】根据材料“市舶使”、“招商有成效的官吏实行奖励的政策”均属于政府政策的调整,是这些政策调整推动了海外贸易的活跃,A项正确;材料没提到造船业的问题,排除B项;重农政策没有松动是抑商政策有所松动,排除C项;材料信息没有涉及丝织业兴盛,排除D项。故选A项。

24.A

【详解】根据所学和材料可知,设辽东郡,加强了对东北的管理;设立象郡、桂林郡,加强了对岭南的管理;设立西域都护、班超出使西域,加强了西域的管理。示意图体现出秦汉时期边疆治理的加强,A项正确;西汉而不是隋唐设立西域都护,排除B项;西汉设立西域都护不能体现宋元时期的经济发展,排除C项;西汉设立西域都护不能体现明清时期的对外交往,排除D项。故选A项。

25.A

【详解】据“目前新疆地区唯一经考古发掘的文化特征鲜明的汉代城址”可知,汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域,张骞通西域后,西汉王朝加强了与西域的联系,公元前60年,西汉政府设立西域都护,作为管理西域的最高长官,加强了对西域(今新疆地区)的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,考察新疆汉代城址,有利于深入研究两汉王朝对西域的管辖,A项正确;西藏、台湾、青海均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

26.B

【详解】根据题干“公元前60年,为了管理西域,西汉政府设立西域都护府……都护的职责是管理屯田、颁行朝廷号令等”结合所学知识,西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区,B项正确;推动了农业生产的发展、保证了丝绸之路的畅通、促进了少数民族地区的发展不是设置西域都护最重要的影响,排除ACD项。故选B项。

27.D

【详解】根据所学知识可知,东汉明帝派班超出使西域,班超在西域期间,还派甘英出使大秦,D项符合题意,选择D项;汉武帝曾派卫青、霍去病北击匈奴,最终,卫青、霍去病在漠北战役中大败匈奴,汉武帝曾于公元前138年和公元前119年,两次派张骞出使西域,汉武帝还加强了对东南沿海和西南少数民族的管理,由此可知,ABC项与题意不符,排除ABC项。故选D项。

28.A

【详解】根据题目中的关键字东汉、胡人、击鼓、跳舞,结合所学知识可知,张骞通西域后开辟了丝绸之路,丝绸之路促进了中外文化的友好交流,A项正确;题意反映的是东汉时期汉朝领土出现了有关胡人的描述,没有涉及丝绸之路,排除B项;用一块有关胡人击鼓跳舞的画像砖是无法证明汉代成都的商业非常繁荣,排除C项;西域都护设置于公元前60年的西汉时期,题目中没有提及,排除D项。故选A项。

29.A

【详解】根据所学可知,①班勇,汉安帝时匈奴攻扰西域,班勇任西域长史,将兵五百人前往西域,与龟兹合兵击走匈奴,公元126年大破匈奴呼衍王,进一步巩固了汉朝在西域的统治;④班超,东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝联系,他得到了西域各国的信任,长期留守西域。二人为中原与西域之间的政治经济文化交流做出突出贡献,A项正确;B项中②董仲舒,③主父偃是汉武帝时的大臣,他们为汉武帝的大一统分别提出“罢黜百家,独尊儒术”、“推恩”的建议,与题干信息不符,排除B项;C项中③主父偃是汉武帝时的大臣,他为汉武帝的大一统提出“推恩”的建议,与题干信息不符,排除C项;D项中②董仲舒是汉武帝时的大臣,他为汉武帝的大一统分别提出“罢黜百家,独尊儒术”的建议,与题干信息不符,排除D项。故选A项。

30.C

【详解】根据题干信息“东汉年间无畏的探险者□□,在西域的土地上书写了新的历史。他执着的、孤勇的血性和非凡的政治军事才能,让中断了几十年的驼铃声在丝绸之路上再度响起”,结合所学知识可知,东汉明帝时,派兵出击匈奴,并班超经营西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝建立联系。他还派甘英出使大秦。甘英到达安息后受阻,未能继续前行,但此行开辟了通往西亚的路线。C项正确;西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了丝绸之路,排除A项;秦统一后,秦始皇派兵开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区,他又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城,排除B项;孝文帝,中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家,排除D项。故选C项。

31.(1)史料类型:①属于文献史料;②③属于实物史料;

史料价值:说明我国早在西周就已经知道西域的存在,周穆王曾西游会见西王母等。

(2)举例:史料③。

(3)原因:汉王朝积极的对外政策;张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息;汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田。

(4)观点:学者1:丝绸之路有多条,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。

学者2:参与丝绸之路商品流通的既有以经商为主的商人,也有僧侣。

学者3:海上丝路取代陆路,是这种环境发展的必然结果。

【详解】(1)史料类型:结合所学知识可知,史料①:《穆天子传》属于文献史料;史料②秦始皇兵马俑的砖瓦窑址和史料③巴泽雷克墓出土的丝织品属于实物史料。

史料价值:根据材料一中的史料①“《穆天子传》,出土于战国墓,记载了约三千年前周穆王西游会见西王母的故事,并有周穆王送给西王母‘锦组百纯(匹)’的记录”可知,这说明我国早在西周就已经知道西域的存在,周穆王曾西游会见西王母等。

(2)举例:根据材料一中的“史料③俄国阿尔泰地区巴泽雷克墓出土的丝织品(约公元前5世纪)”可以印证“汉代张骞通西域,并非丝绸之路的开始”的结论,因为张骞通西域是在公元前2世纪,晚于史料③的记载。

(3)原因:根据材料三“汉代丝绸之路在西汉时期迎来了第一个繁盛时期,这首先要归功于汉王朝积极的对外政策,张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息。随后汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田,为其后的丝路贸易提供了坚实的保障”可知,丝绸之路在西汉迎来第一个繁盛期的原因是汉王朝积极的对外政策;张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息;汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田。

(4)观点:学者1:根据材料四学者1的观点内容“丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上‘丝绸之路’、西南陆上‘丝绸之路’、海上‘丝绸之路’”可知,学者1的主要观点是:丝绸之路有多条,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。

学者2:根据材料四学者2的观点内容“绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任”可知,学者2的主要观点是参与丝绸之路商品流通的既有以经商为主的商人,也有僧侣。

学者3:根据材料四学者3的观点内容“三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果”可知,学者3的主要观点是海上丝路取代陆路,是这种环境发展的必然结果。

32.(1)理由:西周:分封制;秦朝:郡县制。

(2)史料:实物史料;措施:统一货币;统一度量衡。

(3)A:西域都护;人物:张骞。

(4)不同:《汉书》记载汉武帝恭俭济民(节俭、关心百姓),继承了文景的优良传统;对汉武帝的评价主要以赞扬为主,宣传他的功绩。《资治通鉴》记载汉武帝过度奢侈,劳民伤财,像秦始皇一样实行暴政;正确看待历史人物要全面地、客观地、辩证地(一分为二地)评价。

【详解】(1)根据所学知识,由于西周实行分封制,分封了许多的诸侯国,图一中西周都城镐京以及产、鲁、宋、晋等诸侯国可知,故图一是西周;根据图二中的疆域四至、都城咸阳、象郡等郡名,长城、匈奴等”可知,图二是秦朝的疆域图。秦朝推行郡县制。全国分为36郡,后增至40多郡,都的行政长官称郡守,在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)根据所学知识,史料是我们了解历史的重要依据,主要包括:文献史料、实物史料、口述史料等多种类型。故材料二“秦半两钱“秦八斤铜权”均属于实物史料;它们见证了秦始皇巩固统一的统一货币和统一度量衡。秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。这就改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。

(3)根据所学知识,根据所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,管辖西域36国,都护府设在乌垒城。西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。公元前138年和公元前119年,汉武帝两次派张赛出使西域,打通了汉朝通往西域的道路,为丝绸之路的开通奠定了基础。故A地官职是西域都护。

(4)根据所学知识,根据材料“不改文景恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉”可知,《汉书》记载汉武帝恭俭济民(节俭、关心百姓),继承了文景的优良传统,《汉书》对汉武帝的评价主要以赞扬为主,宣传他的功绩。根据材料“穷奢极欲,......内侈宫室,.....巡游无度。使百姓疲敞起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。”可知,《资治通鉴》主要是对汉武帝持批判的态度,记录了汉武帝穷奢极欲,导致的当时社会的一些乱象。正确看待历史人物要全面地、客观地、辩证地 (一分为二地)评价。既要看到人物的历史功绩,也要看到人物失败,不足的地方。

33.(1)A

(2)朝代、器物名称、器物造型、器物规格、器物图案、器物颜色、制作材料、制作工艺、出土时间、出土地点、收藏地点等

(3)海上丝绸之路促进中外经济贸易往来。

【详解】(1)根据所学和材料可知,这些是当时遗物,是第一手资料,A项正确,排除B项。故选A项。

(2)此问相对开放,回答符合下列要点即可,如,信息必须符合图片内容,可从朝代、器物名称、器物造型、器物规格、器物图案、器物颜色、制作材料、制作工艺、出土时间、出土地点、收藏地点等方面总结,如,汉代金属器;公元10世纪前半叶,越窑的制瓷技术传到了朝鲜半岛全罗道康津与全罗北道扶安等地等。

(3)根据所学和材料“金花球的焊接工艺源自西方,古希腊麦锡尼则可能是起源地”可知,这体现出,海上丝绸之路促进中外经济贸易往来。

34.(1)变化:由汉初的郡国并行制到汉武帝的“推恩令”。(若只答一个措施的不给分)

共同目的:巩固统一多民族的封建国家。(若只答“巩固统治”的给分)

(2)匈奴从西域不断向中原发动进攻,为此汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。张骞应募出使西域,促进了中原与西域的了解和往来;同时西汉北击匈奴获胜。丝绸之路从此得以畅通起来。

(3)国家强盛(国家统一),军事强大;军事、外交、政治领域杰出人物的共同努力;各族人民的友好交往;等等。(任答其中两点即可)

【详解】(1)根据所学知识可知,汉武帝为解决王国问题,接受主父偃建议,颁布“推恩令”,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国。为加强对地方官的监视建立刺史制度。西汉时期解决王国问题措施的变化:由汉初的郡国并行制到汉武帝的“推恩令”。共同目的:巩固统一多民族的封建国家。

(2)根据材料二“匈奴从西域不断向中原发动进攻,为此汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。张骞应募出使西域,促进了中原与西域的了解和往来;同时西汉北击匈奴获胜。丝绸之路从此得以畅通起来。”可知,西汉时期匈奴势力逐渐强大起来,匈奴从西域不断向中原发动进攻,为此汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。张骞应募出使西域,促进了中原与西域的了解和往来;同时西汉北击匈奴获胜。丝绸之路从此得以畅通起来。

(3)西汉时期成功开通丝绸之路的主要因素:汉初统治者实行却要不负的的政策,国家逐渐强盛,国家统一,军事强大;军事、外交、政治领域杰出人物的共同努力;各族人民的友好交往。

35.(1)图一:《汉漠拉比法典》;图二:佛教;图四:司母戊鼎

(2)张骞。路线长范围广;物质交流与文化交流相结合,交流内容丰富(或是东西方经济文化交流的桥梁。

(3)①火药;②指南针

(4)经验:敞开大门(或对外开放)。

方案:构建亚洲命运共同体(或人类命运共同体)。

【详解】(1)根据材料图片一,结合所学知识可知,图一为古巴比伦的《汉谟拉比法典》,图二为古印度的佛教释迦牟尼佛像,图三为古埃及的胡夫金字塔,图四为古中国的司母戊鼎。因此属于古代亚洲的文明成果为:图一:《汉漠拉比法典》;图二:佛教;图四:司母戊鼎。

(2)根据所学知识可知,材料二中汉武帝派出的使臣是张骞。根据材料二中“由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生”可知,从路线范围来看,丝绸之路的特点是路线长,范围广;从交流内容来看,丝绸之路的特点是物质交流与文化交流相结合,交流内容丰富。

(3)根据材料“消除了封建制度,创立了国民军制”结合所学知识可知,①处应是火药,根据材料“导致发现了美洲,因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台”结合所学知识可知,②处应是指南针。

(4)根据材料中“ 亚洲近几十年快速发展,一条十分重要的经验就是敞开大门,主动融入世界经济发展潮流”可知,习近平认为亚洲近几十年快速发展的重要经验是敞开大门(或对外开放)。对此,他提出了构建亚洲命运共同体的方案。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册 第三单元

第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 同步练习题

一、选择题

1.有心栽花花不开,无意插柳柳成荫。汉武帝派张骞出使西域,没有达成联络大月氏夹击匈奴的预期目标,却造就了一项在历史上极具影响力的成就。这项成就是( )

A.平定七国之乱 B.促成昭君出塞 C.开辟丝绸之路 D.实现盐铁专卖

2.如图作品( )

张骞拜别汉武帝出使西域(敦煌壁画)

A.具有史料价值与艺术价值 B.能够完整的还原历史真实

C.是研究张骞通西域的一手史料 D.反映了中原与西域的频繁交流

3.新疆奇台石城子遗址,是目前新疆地区发掘的文化特征鲜明的汉代城址,也是迄今新疆发掘的面积最大的汉代军事要塞,是研究汉代管理西域的实证,汉朝对西域采取的管理措施是( )

A.联合大月氏 B.修建长城 C.派张骞出使西域 D.设立西域都护

4.汉武帝是中国古代具有雄才大略的皇帝,“他在位的半个多世纪,使汉朝登上了顶峰,完成了探索中亚的史诗般功业”。材料中“史诗般功业”主要指的是( )

A.派霍去病北击匈奴 B.派张骞出使西域

C.设置了西域都护 D.派甘英出使大秦

5.下图所示图书反映的主要历史人物,具有坚强信念和开拓精神,在历史上产生了深远影响。他的主要贡献是( )

A.联络大月氏与汉朝夹击匈奴 B.使中国丝绸由海路运到欧洲

C.开辟了中原通往西域的道路 D.使西域正式归属了中央政权

6.下列是汉代由西域传入中国内地的物产和中国外传丝绸组图。该组图主要说明了( )

A.汉代是世界上最大的贸易国

B.丝绸之路是古代东西方往来的大动脉

C.汉代以丝绸换取古罗马的农产品

D.丝绸之路的开通使世界连成一个整体

7.很多古籍文献中都有张骞引入“胡种”的记录,如《西京杂记》载:“苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国。”明代李时珍在《本草纲目》中描述胡瓜时也讲到:“张骞使西域得种,故名“胡瓜”。”从材料可以看出张骞出使西域( )

A.建立了汉对西域的有效管辖 B.丰富了中原人物质生活

C.密切了汉与西域各民族关系 D.推动了丝绸之路的形成

8.张骞出使西域后,汉朝招募了大批商人到西域各国经商,沿线设置关卡征税,并置西域都护管辖西域,扼制匈奴的侵扰。这些举措( )

A.拓宽了中外贸易范围 B.沟通了东西方文明

C.构建了海上丝绸之路 D.利于丝路的繁荣有序

9.汉代时期,位于今新疆的精绝国物质生活方面发生了显著变化,中原产的丝绸、铜镜、漆器进入日常生活,木筷取代小刀成为主要食器。引起该变化的直接相关事件是( )

A.丝绸之路的开辟 B.佛教传入中国

C.漠北战役的胜利 D.文成公主入藏

10.汉代以后,许多原产中亚、西亚甚至欧洲、非洲的食物出现在中国人的餐桌上,如胡蒜(大蒜)、湖瓜(黄瓜)、胡麻(芝麻)等,这反映了( )

A.国家统一稳定 B.农业技术进步 C.中外交流加强 D.思想开放包容

11.西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎,西域人学会了打井和炼铁等技术。这些现象的出现主要得益于( )

A.汉朝科技的进步 B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟 D.中外农业生产水平提升

12.今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。西汉时期开通的丝绸之路是地理大发现之前最重要的世界经济文化交流的大通道。这条“大通道”的起点是( )

A.刘家港 B.玉门关 C.阳关 D.长安

13.千百年来,中国同中亚人民互通有无、互学互鉴,创造了古丝绸之路的辉煌,书写了人类文明交流史上的华章。这条沟通欧亚的陆上交通道路的起点是( )

A.长安 B.洛阳 C.陇西 D.阳关

14.考古学家在新疆发现了许多汉代的丝织品,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币。这些考古发现证实了( )

A.张骞出使西域 B.班超经营西域

C.海、陆丝绸之路的存在 D.汉代统治区域的辽阔

15.丝绸的出口是汉朝贸易体系的一部分,除中国外还有五方参加,它们是罗马、中亚、印度、印度尼西亚和非洲,中亚的非汉族赶牲畜人充当了中国货物的运输人或向导,中国从中亚取得马匹和璞玉,最后,丝绸运到罗马。材料主要说明( )

A.贸易是开辟丝绸之路的主要目的 B.沿线众多国家共建了丝绸之路

C.丝绸之路促进了艺术文化的交流 D.中国与罗马有直接的贸易交往

16.5月18日是国际博物馆日,今年也是共建“一带一路”倡议提出十周年。丝绸之路上出土的下列文物,可以印证丝绸之路( )

A.是由张骞开辟的 B.沟通了世界各地

C.促进了中西方文明交流 D.促进了物资交换

17.历史地图是直观的材料。观察下图图,能从中得出的有效信息是( )

A.汉朝海上航行都径直远离海岸线 B.汉朝时已开通了多条海上航线

C.海上丝绸之路活跃了好几百年 D.通过该航线汉朝同欧洲直接贸易汉代海上航路示意图

18.中国古代形成了联通中国与东亚、南亚、西亚、非洲等地的“海上丝绸之路”,大大促进了不同国家与地区之间的经济、文化交流。西汉时期,这条航线最远到达( )

A.马来半岛和马六甲海峡 B.孟加拉湾沿岸

C.印度半岛南端和锡兰 D.朝鲜和日本

19.广州亚运会的主题歌《亚洲之路》。为迎接广州亚运会而举办的“亚洲之路”活动,创意来自古代丝绸之路,,意在以“两条丝绸之路拥抱亚洲”。结合所学的知识,选择“海上丝绸之路”最远抵达的地方( )

A.非洲东海岸和红海沿岸 B.波罗的海

C.印度半岛南端和斯里兰卡 D.孟加拉湾

20.文物保护组织队员想从东向西沿海上丝绸之路考古,他们会先后经过( )

A.南海→印度→马六甲海峡→马来半岛

B.印度→南海→马来半岛→马六甲海峡

C.南海→马来半岛→马六甲海峡→印度

D.印度→马六甲海峡→马来半岛→南海

21.中国古代许多朝代注重对外交往,并在世界历史上留下了浓墨重彩,下列关于我国古代对外交往的表述,不正确的是( )

A.汉代陆上丝绸之路的起止点是:长安——大秦

B.汉代海上丝绸之路的起止点是:刘家港——印度半岛、锡兰

C.宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,广州、泉州是闻名世界的大商港

D.郑和下西洋的起止点是:刘家港——红海沿岸、非洲东海岸

22.《汉书·地理志》称番禺为一都会,为“珠玑、犀、玳瑁、果布(龙眼、荔枝)之凑”,是南方及海外所产珍奇物品的集散地。这表明当时番禺( )

A.手工业发展水平高 B.受益于海上丝绸之路

C.是全国的商业中心 D.不受重农抑商的影响

23.汉代开擗海上“丝绸之路”,唐朝设市舶使主管对外港口贸易,宋代对招商有成效的官吏实行奖励的政策。可见,这一时期海外贸易的繁荣发展是由于( )

A.政策推动的结果 B.造船业发达的产物

C.重农政策的松动 D.丝织行业的兴盛

24.以下示意图反映的主题是( )

A.秦汉时期的边疆治理 B.隋唐时期的民族交融

C.宋元时期的经济发展 D.明清时期的对外交往

25.入选“2019年十大考古发现”的新疆奇合万城子遗址,是目前新疆地区唯一经考古发掘的文化特征鲜明的汉代城址,也是迄今新疆发掘面积最大的一处汉代军事要塞。这一遗址的挖掘有助于深入研究两汉时期中原王朝对哪一地区的管辖( )

A.西域 B.西藏 C.台湾 D.青海

26.公元前60年,为了管理西域,西汉政府设立西域都护府,正式在西域设官、驻军、推行政令。都护的职责是管理屯田、颁行朝廷号令等。设立西域都护府最重要的影响是( )

A.推动了农业生产的发展 B.确立汉朝对西域地区的管理

C.保证了丝绸之路的畅通 D.促进了少数民族地区的发展

27.在秦汉统一多民族国家内,各民族有了很大的发展,民族间的交流呈现出明显的区域特征。民族的分化、重组与融合为中华民族的形成与发展产生了动力,并注入了新鲜血液。下列不属于西汉为中华民族“注入新鲜血液”的措施的是( )

A.任用卫青、霍去病为将击败匈奴 B.派张骞出使西域

C.加强对东南沿海和西南少数民族的管理 D.派甘英出使大秦

28.1978年成都市出土了一件东汉画像砖,画面上两个深目高鼻的胡人相对而坐于一匹骆驼上(左边人物因年代久远模糊不清),一边敲击建鼓(我国最古老的乐器之一)一边起舞。该画像砖可以用来印证( )

A.汉朝与西域的交流 B.丝绸之路的开通

C.汉代成都商业繁荣 D.西域都护的设置

29.东汉时期,为中原与西域之间的政治经济文化交流做出突出贡献的历史人物是( )

①班勇 ②董仲舒 ③主父偃 ④班超

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

30.纪录片《中国》第六集《视野》中,东汉年间无畏的探险者□□,在西域的土地上书写了新的历史。他执着的、孤勇的血性和非凡的政治军事才能,让中断了几十年的驼铃声在丝绸之路上再度响起。“□□”应是( )

A.张骞 B.蒙恬 C.班超 D.孝文帝

二、综合题

31.丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

史料 史料①:《穆天子传》 史料②:秦始皇兵马俑的砖瓦窑址 史料③:巴泽雷克墓出土的丝织品

说明 史料①:《穆天子传》,出土于战国墓,记载了约三千年前周穆王西游会见西王母的故事,并有周穆王送给西王母“锦组百纯(匹)”的记录 史料②:2003年,考古工作者在秦始皇兵马俑的砖瓦窑址,发现了百余具骨骸。DNA检测显示,在提取的15个骨骸样本中,有一个属于比较典型的“欧亚西部T类群个体” 史料③:俄国阿尔泰地区巴泽雷克墓出土的丝织品(约公元前5世纪)

材料二:在第二届世界考古论坛上,社科院考古所所长王巍做了题为“汉代之前的丝绸之路”的主题演讲……他指出:“汉代张骞通西域,并非丝绸之路的开始,而是开启了古代东方与西方交流的新时代。即由零星地、断续地、小规模地民间交流转变为大规模地、持续地、官民结合的交流。”材料三:汉代丝绸之路在西汉时期迎来了第一个繁盛时期,这首先要归功于汉王朝积极的对外政策,张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息。随后汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田,为其后的丝路贸易提供了坚实的保障。

——摘编自水丽淑《西汉丝绸之路走向繁荣的原因及启示》

材料四:随着丝绸之路研究的深入,史学界提出了许多新的观点,如下表所示。

人物 观点内容

学者1 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。

学者2 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任。

学者3 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果。

请回答:

(1)史料是历史研究的基础,史料一般分为实物史料和文献史料,请分别指出材料一中史料①②③的史料类型,并说出史料①的史料价值。

(2)请依据材料二,结合材料一中史料举出一例印证“汉代张骞通西域,并非丝绸之路的开始”的结论。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析丝绸之路在西汉迎来第一个繁盛期的原因。

(4)根据材料四,分别概括三位学者的观点。

32.秦汉时期是中国古代史的一个重要时期。阅读材料,回答问题。

材料一:

图一 图二

(1)某同学判定图一疆域为西周,图二为秦朝,从地方制度角度说明其判断理由。

材料二:

(2)史料是我们了解历史的重要依据,主要包括:文献史料、实物史料、口述史料等多种类型。材料二所示均属于哪一类型的史料?它们见证了秦始皇巩固统一的哪两项措施?

材料三:

(3)西汉王朝在A地设置的官职是什么?汉武帝时期哪一历史人物出使该地区?

材料四:史书上关于“汉武帝”有如下记载:如武帝……不改文景恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉。

——《汉书》

(汉武帝)穷奢极欲,……内侈宫室,……巡游无度。使百姓疲敝起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。

——《资治通鉴》

(4)依据材料四,概括两部史书关于“汉武帝”的记载有何不同?你认为应该如何正确看待历史人物?

33.海上丝绸之路是国际公认的丝绸之路分支之一,和陆上丝绸之路密切相关,是连接古代中国和中亚、波斯以及欧洲、非洲和东北亚地区的贸易大通道。大量文物见证了海上丝路的辉煌。

图一 1978年在广西合浦出土的汉代金属器,金花球共5个,圆球形、空心,先是用圆形小金条焊接十二个小圆圈,以供连缀。这十二个小圈上下各一,中分两层,每层五个;然后这些小圈交汇的三角地带用高温吹凝的堆珠加以固定。堆珠似叠垒式的四联罐,下面三颗上面叠垒一颗。堆珠之间以及堆珠与小圆圈之间都有焊接,整体稳定牢固。金花球的焊接工艺源自西方,古希腊麦锡尼则可能是起源地。现收藏于合浦汉代文化博物馆。

图二 浙江余姚出土的五代的越窑鹦鹉纹瓷器。高7.4cm,直径10cm,粉盒深腹,高圈足外撇,支钉烧,盖微隆,面平整。盖面用细线划花技法装饰双鹦鹉纹,两只鹦鹉首尾相接,回首对望,情态生动,刀法娴熟,充满艺术魅力。通体内外施青釉,色泽青绿,为五代越窑秘色瓷之精品佳作。公元10世纪前半叶,越窑的制瓷技术传到了朝鲜半岛全罗道康津与全罗北道扶安等地,朝鲜半岛因此烧制出了“制作工巧,色泽尤佳”的“翡色”瓷器,并且迅速发展成为青瓷的输出国,目前朝鲜半岛仍存有丰富的属于浙东越窑类型的遗址遗存。现收藏于宁波博物馆。

(1)以上两幅图片属于史料类别的哪一类?( )(写字母)

A.第一手资料 B.第二手资料

(2)根据以上图片及文字介绍,你能获取哪些历史信息?(写出三点即可)

信息点一: _____________信息点二:___________信息点三:___________

(3)根据以上图文内容,你能得出什么历史结论?

34.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉初郡国并行,诸侯王国地位在中央政府管辖的郡之上。随着诸侯王势力膨胀,地方割据势力与朝廷之间的矛盾日益激化。景帝时,采纳晁错强硬削藩的建议,先后以各种罪名削去楚王、赵王和胶西王的部分封地,并下诏削夺吴王刘濞的会稽、豫章郡,结果引发吴楚七国之乱。后来,景帝又下诏“令诸侯王不得复治国”,免除诸侯王的行政权力…同时削减王国官吏,使他们的规模、仪制无法与朝廷抗衡。从此诸侯王强大难制的局面大为缓和,为汉武帝以“推恩令”进一步解决王国问题,创造了必要条件。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》等

材料二汉武帝时,张骞出使西域,促进了中原与西域之间的了解与往来。西汉北击匈奴后,部分匈奴人内迁,部分开始西迁。丝绸之路从此畅通起来。

——摘编自《中国历史地图册》

(1)根据材料一,概括西汉时期解决王国问题措施的变化及共同目的。

(2)根据材料二,概括材料体现的主要信息。

(3)综合上述材料,概括西汉时期成功开通丝绸之路的主要因素。

35.在数千年的发展历程中,亚洲人民创造了辉煌的文明成果,亚洲文明也在自身内部及同世界文明的交流互鉴中发展壮大。阅读材料,回答问题。

材料一

(1)图片中哪些属于古代亚洲的文明成果?请写出它们的名称。

【互鉴交流】

材料二 丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路、再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。

——穆涛:《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(2)材料二中汉武帝派出的使臣是谁?依据材料二,请从路线范围和交流内容两个方面概括丝绸之路的特点。

【中国贡献】

材料三 欧洲文艺复兴初期四种伟大发明的传入流播,对现代世界的形成曾起到重要作用。造纸术和印刷术替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能。①的发明,消除了封建制度,创立了国民军制。②的发明导致发现了美洲,因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

——(美国)卡特:《中国印刷术的发明和它的西传》

(3)请依据所学将上述文字补充完整。

【美好未来】

材料四 亚洲近几十年快速发展,一条十分重要的经验就是敞开大门,主动融入世界经济发展潮流。如果各国重新回到一个个自我封闭的孤岛,人灯文明就将老死不相往来而丧失生机活力。亚洲各国人民希望远离封闭、融会通达,希望各国秉持开放精神,推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,共同构建亚洲命运共同体、人类命运共同体。

——习近平:《深化文明交流互鉴,共建亚洲命运共同体》

(4)依据材料四回答,习近平认为亚洲近几十年快速发展的一个重要经验是什么?对此他提出怎样的亚洲发展方案?

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

参考答案:

1.C

【详解】结合所学知识,汉武帝派张骞出使西域,没有达成联络大月氏夹击匈奴的预期目标,但是成功的沟通了西域诸国,为丝绸之路的开辟奠定了基础,所以这项成就是开辟丝绸之路,C项正确;平定七国之乱是汉景帝在位时期,排除A项;昭君出塞是在汉元帝时期,排除B项;实行盐铁专卖是汉武帝在经济上巩固大一统的措施,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】如图“张骞拜别汉武帝出使西域”一定程度上反映了西汉汉武帝时期张骞出使西域的情景,有一定史料价值,另外它又是一幅敦煌壁画,具有艺术价值,A项正确;完整还原历史太过绝对,排除B项;此作品是敦煌壁画,对于研究张骞通西域来说不是一手史料,不符合题意,排除C项;无法反映中原与西域的频繁交流,不符合题意,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】根据所学可知,为加强对西域的管理,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,D项正确;联合大月氏,以便夹击匈奴,是张骞出使西域的目的,不符题意,排除A项;秦朝修建长城以防匈奴,不符题意,排除B项;派张骞出使西域,联合大月氏,以便夹击匈奴,不符题意,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】根据材料“他在位的半个多世纪,使汉朝登上了顶峰,完成了探索中亚的史诗般功业”并结合所学知识可知,广义的西域包括葱岭以西的中亚细亚、西亚、印度、高加索、黑海沿岸等地,包括今阿富汗、伊朗、乌兹别克至地中海沿岸,甚至达东欧、南欧。张骞出使西域加强了中国和中亚地区的联系,B项正确;派霍去病北击匈奴跟中亚无关,排除A项;西域都护府管辖的是现在新疆地区,排除C项;派甘英出使大秦的是班超,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】根据题干“张骞出使西域”可知,张骞富有开拓和冒险精神。前139年,奉汉武帝之命,由大汉帝都长安出发,甘父做向导,率领一百多人出使西域,打通了汉朝通往西域的南北道路,C项正确;联络大月氏与汉朝夹击匈奴这是张骞第一次出使西域的目的,但并没有实现,排除A项;张骞出使西域为陆上丝绸之路的开通奠定了基础,与海上丝绸之路无关,排除B项;公元前60年,西汉在西域设置西域都护,使西域正式归属了中央政权,与题干无关,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】根据所学知识可知,汉朝的丝绸、漆器等物品,开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的良种马、香料、玻璃、宝石等,核桃、葡萄、石榴、苜蓿等植物,多种乐器和歌舞等传入中国。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,B项正确;题干主要强调丝绸之路,未体现汉代是世界上最大的贸易国,排除A项;题干主要强调丝绸之路,未涉及汉代是世界上最大的贸易国,排除C项;题干主要强调丝绸之路,未阐释丝绸之路的开通使世界连成一个整体,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据材料“很多古籍文献中都有张骞引入‘胡种’的记录”“苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国”“张骞使西域得种,故名‘胡瓜’”结合所学知识可知,西汉汉武帝时期,张骞通西域后,西域的葡萄、核桃、苜蓿、石榴、胡萝卜和良马、地毯等传入内地,汉族的铸铁、凿井等技术和丝织品、金属工具等,传到了西域,促进了西域的经济发展和社会的进步,丰富了中原人民的生活,B项正确;公元前60年,西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,西域都护对西域地区进行有效的管辖,排除A项;张骞出使西域,促进了汉朝和西域各国之间的相互了解和往来,材料没有体现张骞出使西域,密切了汉与西域各民族关系,排除C项;汉武帝两次派张骞出使西域,打通了中国与中亚、西亚、南亚乃至通往欧洲的陆路交通,从此正式开启了中国与中亚、西亚、南亚、欧洲以丝绸为主要商品的贸易往来,材料体现不出张骞出使西域,推动了丝绸之路的形成,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据材料“汉朝政府招募商人前往西域经商,并设置西域都护抵御匈奴侵扰”可知这些措施有利于西域商业的发展,促进了丝绸之路的繁荣有序,D项正确;“拓宽了中外贸易范围”与题干信息无关,排除A项;材料没有涉及东西方文明交流,排除B项;设置西域都护与海上丝绸之路无关,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据所学知识可知,自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安出发,穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。因此引起新疆精绝国物质生活发生变化的直接相关事件是丝绸之路的开辟,A项正确;引起精绝国物质生活发生变化的直接相关事件是丝绸之路的开辟,不是佛教传入中国、漠北战役的胜利、文成公主入藏,排除BCD项。故选A项。

10.C

【详解】据题干“汉代以后,许多原产中亚、西亚甚至欧洲、非洲的食物出现在中国人的餐桌上,如胡蒜(大蒜)、湖瓜(黄瓜)、胡麻(芝麻)等”可知,材料反映出中外物品交流加强,C项正确;题干材料反映外国食物进入中国,不能说明国家统一稳定、农业技术进步、思想开放包容,排除ABD项。故选C项。

11.C

【详解】通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域。西域的良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产传入中原,C项正确;题干反映的是丝绸之路促进了东西方的贸易与文化交流,与汉朝科技进步无关,排除A项;材料反映的现象得益于丝绸之路的开辟,不是西域人对丝织品的追捧,排除B项;题干和中外农业生产水平提升无关,排除D项。故选C项。

12.D

【详解】依据所学知识,西汉时期,汉武帝派张骞出使西域,为开通丝绸之路创造了条件,丝绸之路的路线是长安——河西走廊——西域——中亚——西亚——欧洲的大秦,因此西汉首都长安是这条“大通道”的起点,D项正确;刘家港是明朝郑和下西洋出发的地点,排除A项;玉门关、阳关是丝绸之路所经的地区,但不是起点,排除BC项。故选D项。

13.A

【详解】根据题干材料“千百年来,中国同中亚人民互通有无、互学互鉴,创造了古丝绸之路的辉煌,书写了人类文明交流史上的华章。”可知,题干主要在说明路上丝绸之路。汉代陆上丝绸之路的起点名称是长安。汉武帝两次派张骞出使西域,汉朝和西域的交往日益密切。汉朝时,中国的丝和丝织品从长安出发通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转运到欧洲的大秦(罗马),这条沟通中西交通的陆上要道,就是历史著名的丝绸之路,A项正确;洛阳不在丝绸之路的路线上,排除B项;陇西是丝绸之路沿线经过的地方,不是起点,排除C项;阳关是丝绸之路沿线的重要关口,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】根据题干材料“考古学家在新疆发现了许多汉代的丝织品,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币。”可知,考古学家在新疆发现了许多汉代的丝织品证实了陆上丝绸之路的存在;在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币证实了海上丝绸之路的存在,C项正确;张骞通西域为丝绸之路的开辟奠定了基础,排除A项;题干材料反映了海、陆丝绸之路的存在,未涉及班超出使西域,排除B项;题干材料反映了海、陆丝绸之路的存在,未体现汉代统治区域的辽阔,排除D项。故选C项。

15.B

【详解】根据题干材料“丝绸的出口是汉朝贸易体系的一部分,除中国外还有五方参加,它们是罗马、中亚、印度、印度尼西亚和非洲,中亚的非汉族赶牲畜人充当了中国货物的运输人或向导,中国从中亚取得马匹和璞玉,最后,丝绸运到罗马”可以看出,古代丝绸之路是沿线众多国家共同构建的结果,B项正确;题干材料不能说明贸易是开辟丝绸之路的主要目的,排除A项;题干材料有没涉及艺术文化的交流,排除C项;题干材料说明中国与罗马有间接的贸易交往,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】根据丝绸之路上出土的下列文物。可知丝绸之路促进东西方国家之间的相互交流。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,C项正确;题干体现中西方文明交流,未涉及张骞开辟丝绸之路,排除A项;题干体现中西方文明交流,未体现沟通了世界各地,排除B项;题干体现中西方文明交流,未阐释促进了物资交换,排除D项。故选C项。

17.B

【详解】根据“汉代海上航路示意图”可知,汉朝时已形成了多条海上航线。其中,从山东沿岸出发的船只穿过黄海,可到达朝鲜、日本。更重要的一条航线是从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和锡兰,即图中所标示的海上的线路,B项正确;从图中航线无法得出汉朝海上航行都远离海岸线的结论,排除A项;海上丝绸之路活跃的时长需要时间跨度来印证,单纯从图中无法得出此结论,排除C项;从图中可知汉朝海上航线最远到达印度半岛南端和锡兰,但并未与欧洲直接贸易,排除D项。故选B项。

18.C

【详解】结合所学内容可知,中国古代的“海上丝绸之路”最远抵达了印度半岛南端和锡兰,C项正确;马来半岛和马六甲海峡、孟加拉湾沿岸、朝鲜和日本不是中国古代海上丝绸之路最远抵达的区域,排除ABD项。故选C项。

19.C

【详解】根据所学可知,汉武帝时大力开辟海上交通,从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡,中国的丝绸等物品由此可转运到欧洲地区,C项正确;郑和下西洋最远到达非洲东海岸和红海沿岸,排除A项;波罗的海、孟加拉湾,均不符合题意,排除B、D项。故选C项。

20.C

【详解】据所学可知,汉代的海上丝绸之路的路线是从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡,C项正确;据所学可知,从南海到印度须先后经马来半岛→马六甲海峡,排除A项;海上丝绸之路的路线是从东南沿海港口出发,经马来半岛→马六甲海峡,到达印度,而非从印度出发,排除B项;海上丝绸之路的路线是从东南沿海港口出发,经马来半岛→马六甲海峡,到达印度,而非从印度出发,排除D项。故选C项。

21.B

【详解】根据所学知识可得出汉代海上丝绸之路的其中一条从山东沿岸出发,可到达朝鲜、日本,另一条从东南沿海港口出发,最远到达印度半岛南端和锡兰,B项错误,符合题意;汉代陆上丝绸之路的起止点是:长安——大秦,宋朝成为当时世界上从事海外贸易的重要国家,广州、泉州是闻名世界的大商港,郑和下西洋的起止点是:刘家港——红海沿岸、非洲东海岸,ACD项正确,不符合题意。故选B项。

22.B

【详解】题干反映了番禺是南方及海外所产珍奇物品的集散地,结合所学知识,番禺位于今广州,可见受益于海上丝绸之路的开通,当地海外贸易发达,因此汇集了海外所产珍奇物品,B项正确;题干反映的是番禺地区海外贸易的繁荣,没有体现手工业发展水平高,排除A项;题干并没有番禺和当时其他地区的对比,无从得出一定是全国的商业中心,排除C项;汉代仍然坚持重农抑商的政策,排除D项。故选B项。

23.A

【详解】根据材料“市舶使”、“招商有成效的官吏实行奖励的政策”均属于政府政策的调整,是这些政策调整推动了海外贸易的活跃,A项正确;材料没提到造船业的问题,排除B项;重农政策没有松动是抑商政策有所松动,排除C项;材料信息没有涉及丝织业兴盛,排除D项。故选A项。

24.A

【详解】根据所学和材料可知,设辽东郡,加强了对东北的管理;设立象郡、桂林郡,加强了对岭南的管理;设立西域都护、班超出使西域,加强了西域的管理。示意图体现出秦汉时期边疆治理的加强,A项正确;西汉而不是隋唐设立西域都护,排除B项;西汉设立西域都护不能体现宋元时期的经济发展,排除C项;西汉设立西域都护不能体现明清时期的对外交往,排除D项。故选A项。

25.A

【详解】据“目前新疆地区唯一经考古发掘的文化特征鲜明的汉代城址”可知,汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区称作西域,张骞通西域后,西汉王朝加强了与西域的联系,公元前60年,西汉政府设立西域都护,作为管理西域的最高长官,加强了对西域(今新疆地区)的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,考察新疆汉代城址,有利于深入研究两汉王朝对西域的管辖,A项正确;西藏、台湾、青海均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

26.B

【详解】根据题干“公元前60年,为了管理西域,西汉政府设立西域都护府……都护的职责是管理屯田、颁行朝廷号令等”结合所学知识,西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区,B项正确;推动了农业生产的发展、保证了丝绸之路的畅通、促进了少数民族地区的发展不是设置西域都护最重要的影响,排除ACD项。故选B项。

27.D

【详解】根据所学知识可知,东汉明帝派班超出使西域,班超在西域期间,还派甘英出使大秦,D项符合题意,选择D项;汉武帝曾派卫青、霍去病北击匈奴,最终,卫青、霍去病在漠北战役中大败匈奴,汉武帝曾于公元前138年和公元前119年,两次派张骞出使西域,汉武帝还加强了对东南沿海和西南少数民族的管理,由此可知,ABC项与题意不符,排除ABC项。故选D项。

28.A

【详解】根据题目中的关键字东汉、胡人、击鼓、跳舞,结合所学知识可知,张骞通西域后开辟了丝绸之路,丝绸之路促进了中外文化的友好交流,A项正确;题意反映的是东汉时期汉朝领土出现了有关胡人的描述,没有涉及丝绸之路,排除B项;用一块有关胡人击鼓跳舞的画像砖是无法证明汉代成都的商业非常繁荣,排除C项;西域都护设置于公元前60年的西汉时期,题目中没有提及,排除D项。故选A项。

29.A

【详解】根据所学可知,①班勇,汉安帝时匈奴攻扰西域,班勇任西域长史,将兵五百人前往西域,与龟兹合兵击走匈奴,公元126年大破匈奴呼衍王,进一步巩固了汉朝在西域的统治;④班超,东汉明帝时,派兵出击匈奴,并派班超出使西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝联系,他得到了西域各国的信任,长期留守西域。二人为中原与西域之间的政治经济文化交流做出突出贡献,A项正确;B项中②董仲舒,③主父偃是汉武帝时的大臣,他们为汉武帝的大一统分别提出“罢黜百家,独尊儒术”、“推恩”的建议,与题干信息不符,排除B项;C项中③主父偃是汉武帝时的大臣,他为汉武帝的大一统提出“推恩”的建议,与题干信息不符,排除C项;D项中②董仲舒是汉武帝时的大臣,他为汉武帝的大一统分别提出“罢黜百家,独尊儒术”的建议,与题干信息不符,排除D项。故选A项。

30.C

【详解】根据题干信息“东汉年间无畏的探险者□□,在西域的土地上书写了新的历史。他执着的、孤勇的血性和非凡的政治军事才能,让中断了几十年的驼铃声在丝绸之路上再度响起”,结合所学知识可知,东汉明帝时,派兵出击匈奴,并班超经营西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝建立联系。他还派甘英出使大秦。甘英到达安息后受阻,未能继续前行,但此行开辟了通往西亚的路线。C项正确;西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了丝绸之路,排除A项;秦统一后,秦始皇派兵开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区,他又派大将蒙恬北击匈奴,并修筑长城,排除B项;孝文帝,中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家,排除D项。故选C项。

31.(1)史料类型:①属于文献史料;②③属于实物史料;

史料价值:说明我国早在西周就已经知道西域的存在,周穆王曾西游会见西王母等。

(2)举例:史料③。

(3)原因:汉王朝积极的对外政策;张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息;汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田。

(4)观点:学者1:丝绸之路有多条,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。

学者2:参与丝绸之路商品流通的既有以经商为主的商人,也有僧侣。

学者3:海上丝路取代陆路,是这种环境发展的必然结果。

【详解】(1)史料类型:结合所学知识可知,史料①:《穆天子传》属于文献史料;史料②秦始皇兵马俑的砖瓦窑址和史料③巴泽雷克墓出土的丝织品属于实物史料。

史料价值:根据材料一中的史料①“《穆天子传》,出土于战国墓,记载了约三千年前周穆王西游会见西王母的故事,并有周穆王送给西王母‘锦组百纯(匹)’的记录”可知,这说明我国早在西周就已经知道西域的存在,周穆王曾西游会见西王母等。

(2)举例:根据材料一中的“史料③俄国阿尔泰地区巴泽雷克墓出土的丝织品(约公元前5世纪)”可以印证“汉代张骞通西域,并非丝绸之路的开始”的结论,因为张骞通西域是在公元前2世纪,晚于史料③的记载。

(3)原因:根据材料三“汉代丝绸之路在西汉时期迎来了第一个繁盛时期,这首先要归功于汉王朝积极的对外政策,张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息。随后汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田,为其后的丝路贸易提供了坚实的保障”可知,丝绸之路在西汉迎来第一个繁盛期的原因是汉王朝积极的对外政策;张骞出使西域,第一次带来了有关中亚和西方的交通、地理、军事等各种信息;汉朝解除了匈奴的威胁和在西域屯田。

(4)观点:学者1:根据材料四学者1的观点内容“丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上‘丝绸之路’、西南陆上‘丝绸之路’、海上‘丝绸之路’”可知,学者1的主要观点是:丝绸之路有多条,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。

学者2:根据材料四学者2的观点内容“绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任”可知,学者2的主要观点是参与丝绸之路商品流通的既有以经商为主的商人,也有僧侣。

学者3:根据材料四学者3的观点内容“三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果”可知,学者3的主要观点是海上丝路取代陆路,是这种环境发展的必然结果。

32.(1)理由:西周:分封制;秦朝:郡县制。

(2)史料:实物史料;措施:统一货币;统一度量衡。

(3)A:西域都护;人物:张骞。

(4)不同:《汉书》记载汉武帝恭俭济民(节俭、关心百姓),继承了文景的优良传统;对汉武帝的评价主要以赞扬为主,宣传他的功绩。《资治通鉴》记载汉武帝过度奢侈,劳民伤财,像秦始皇一样实行暴政;正确看待历史人物要全面地、客观地、辩证地(一分为二地)评价。

【详解】(1)根据所学知识,由于西周实行分封制,分封了许多的诸侯国,图一中西周都城镐京以及产、鲁、宋、晋等诸侯国可知,故图一是西周;根据图二中的疆域四至、都城咸阳、象郡等郡名,长城、匈奴等”可知,图二是秦朝的疆域图。秦朝推行郡县制。全国分为36郡,后增至40多郡,都的行政长官称郡守,在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)根据所学知识,史料是我们了解历史的重要依据,主要包括:文献史料、实物史料、口述史料等多种类型。故材料二“秦半两钱“秦八斤铜权”均属于实物史料;它们见证了秦始皇巩固统一的统一货币和统一度量衡。秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。这就改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。秦始皇统一度量衡。为改变以前各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡用器由国家统一监制。度量衡的统一,便利了经济的发展。

(3)根据所学知识,根据所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,管辖西域36国,都护府设在乌垒城。西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,其管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。公元前138年和公元前119年,汉武帝两次派张赛出使西域,打通了汉朝通往西域的道路,为丝绸之路的开通奠定了基础。故A地官职是西域都护。

(4)根据所学知识,根据材料“不改文景恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉”可知,《汉书》记载汉武帝恭俭济民(节俭、关心百姓),继承了文景的优良传统,《汉书》对汉武帝的评价主要以赞扬为主,宣传他的功绩。根据材料“穷奢极欲,......内侈宫室,.....巡游无度。使百姓疲敞起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。”可知,《资治通鉴》主要是对汉武帝持批判的态度,记录了汉武帝穷奢极欲,导致的当时社会的一些乱象。正确看待历史人物要全面地、客观地、辩证地 (一分为二地)评价。既要看到人物的历史功绩,也要看到人物失败,不足的地方。

33.(1)A

(2)朝代、器物名称、器物造型、器物规格、器物图案、器物颜色、制作材料、制作工艺、出土时间、出土地点、收藏地点等

(3)海上丝绸之路促进中外经济贸易往来。

【详解】(1)根据所学和材料可知,这些是当时遗物,是第一手资料,A项正确,排除B项。故选A项。

(2)此问相对开放,回答符合下列要点即可,如,信息必须符合图片内容,可从朝代、器物名称、器物造型、器物规格、器物图案、器物颜色、制作材料、制作工艺、出土时间、出土地点、收藏地点等方面总结,如,汉代金属器;公元10世纪前半叶,越窑的制瓷技术传到了朝鲜半岛全罗道康津与全罗北道扶安等地等。

(3)根据所学和材料“金花球的焊接工艺源自西方,古希腊麦锡尼则可能是起源地”可知,这体现出,海上丝绸之路促进中外经济贸易往来。

34.(1)变化:由汉初的郡国并行制到汉武帝的“推恩令”。(若只答一个措施的不给分)

共同目的:巩固统一多民族的封建国家。(若只答“巩固统治”的给分)

(2)匈奴从西域不断向中原发动进攻,为此汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。张骞应募出使西域,促进了中原与西域的了解和往来;同时西汉北击匈奴获胜。丝绸之路从此得以畅通起来。

(3)国家强盛(国家统一),军事强大;军事、外交、政治领域杰出人物的共同努力;各族人民的友好交往;等等。(任答其中两点即可)

【详解】(1)根据所学知识可知,汉武帝为解决王国问题,接受主父偃建议,颁布“推恩令”,下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国。为加强对地方官的监视建立刺史制度。西汉时期解决王国问题措施的变化:由汉初的郡国并行制到汉武帝的“推恩令”。共同目的:巩固统一多民族的封建国家。

(2)根据材料二“匈奴从西域不断向中原发动进攻,为此汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。张骞应募出使西域,促进了中原与西域的了解和往来;同时西汉北击匈奴获胜。丝绸之路从此得以畅通起来。”可知,西汉时期匈奴势力逐渐强大起来,匈奴从西域不断向中原发动进攻,为此汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。张骞应募出使西域,促进了中原与西域的了解和往来;同时西汉北击匈奴获胜。丝绸之路从此得以畅通起来。

(3)西汉时期成功开通丝绸之路的主要因素:汉初统治者实行却要不负的的政策,国家逐渐强盛,国家统一,军事强大;军事、外交、政治领域杰出人物的共同努力;各族人民的友好交往。

35.(1)图一:《汉漠拉比法典》;图二:佛教;图四:司母戊鼎

(2)张骞。路线长范围广;物质交流与文化交流相结合,交流内容丰富(或是东西方经济文化交流的桥梁。

(3)①火药;②指南针

(4)经验:敞开大门(或对外开放)。

方案:构建亚洲命运共同体(或人类命运共同体)。

【详解】(1)根据材料图片一,结合所学知识可知,图一为古巴比伦的《汉谟拉比法典》,图二为古印度的佛教释迦牟尼佛像,图三为古埃及的胡夫金字塔,图四为古中国的司母戊鼎。因此属于古代亚洲的文明成果为:图一:《汉漠拉比法典》;图二:佛教;图四:司母戊鼎。

(2)根据所学知识可知,材料二中汉武帝派出的使臣是张骞。根据材料二中“由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生”可知,从路线范围来看,丝绸之路的特点是路线长,范围广;从交流内容来看,丝绸之路的特点是物质交流与文化交流相结合,交流内容丰富。

(3)根据材料“消除了封建制度,创立了国民军制”结合所学知识可知,①处应是火药,根据材料“导致发现了美洲,因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台”结合所学知识可知,②处应是指南针。

(4)根据材料中“ 亚洲近几十年快速发展,一条十分重要的经验就是敞开大门,主动融入世界经济发展潮流”可知,习近平认为亚洲近几十年快速发展的重要经验是敞开大门(或对外开放)。对此,他提出了构建亚洲命运共同体的方案。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史