古代诗歌五首

图片预览

文档简介

课件41张PPT。诗词五首观沧海秋思钱塘湖春行西江月次北固山下观沧海观沧海

曹操

东临碣石 以观沧海 水何澹澹 山岛竦峙 树木丛生 百草丰茂 秋风萧瑟 洪波涌起 日月之行 若出其中 星汉灿烂 若出其里 幸甚至哉 歌以咏志 曹操(155-220) 即魏武帝。三国时政治家、军事家、诗人。字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州市)人。初举孝廉,任洛阳北部尉,迁顿丘令。后在镇压黄巾起义和讨伐懂卓的战争中,逐步扩充军事力量。建安元年(196年),迎献帝都许(今河南许昌)。从此用其名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。官渡之战大破河北割据势力袁绍后,逐渐统一了中国北部。建安十三年,进位为丞相,率军南下,被孙权和刘备的联军击败于赤壁。封魏王。子曹丕称帝,追尊为武帝。他在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产 的恢复有一定作用;用人唯才,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。 所统治的地区社会经济得到恢复和发展。精兵法,著《孙子略解》、《兵书接要》 等书。善诗歌,《蒿里行》、《观沧海》等篇,抒发自己的政治抱负,并反映汉末 人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉。散文亦清峻整洁。著作有《魏武帝集》, 已佚,有明人辑本。今有整理排印本《曹操集》。

写作背景: 东汉末年,正当军阀逐鹿中原之时,居住在辽西一带的乌桓强盛起来,他们南下攻城掠地,成为河北一带的严重边患。建安十年(205),曹操摧毁了袁绍在河北的统治根基,袁绍呕血而死,其子袁谭、袁尚逃到乌桓,勾结乌桓贵族多次入塞为害。当时,曹操处于南北夹逼的不利境地:南有盘踞荆襄的刘表、刘备,北有袁氏兄弟和乌桓。为了摆脱被动局面,曹操采用谋士郭嘉的意见,于建安十二年夏率师北征,五月至无终,秋七月遇大水,傍海大道不通,后接受田畴建议,断然改道,经徐无山,出庐龙塞,直指柳城,一战告捷。九月,胜利回师,途经碣石等地,借乐府《步出夏门行》旧题,写了这一有名的组诗。诗中描写河朔一带的风土景物,抒发个人的雄心壮志,反映了诗人踌躇满志、叱咤风云的英雄气概。东临碣石,以观沧海。jié临:登临以:表示东临碣石的目的是观沧海 这是本诗的第一层,交代了观海的地点,显得很质朴。“观”字领全篇。 水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。dànsǒng何:多么竦峙:高高挺立 海水荡漾,是动态;山岛耸立,是静态,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严。 再写草木,仍是静态描写,次及“洪波”,又回到动态,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。这一层全是写现实中的实景。 日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。 这是本诗的第三层,诗人借助奇特的想象来表现大海吞吐日、月、星辰的气概这是写诗人的主观感受。虚景 幸甚至哉,歌以咏志。 乐府诗原来是可以歌唱的。这两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。小结: 本诗的前六句写的是实景,后四句写的是虚景。这首诗借景抒情,将眼前海上景色和自己的雄心壮志融合在一起,诗人以沧海自比,开阔的意境,雄浑的气势,也是诗人宽广的胸怀和豪迈的气魄的表现,诗里洋溢着饱满的激情,思想又很含蓄。次北固山下次北固山下次北固山下

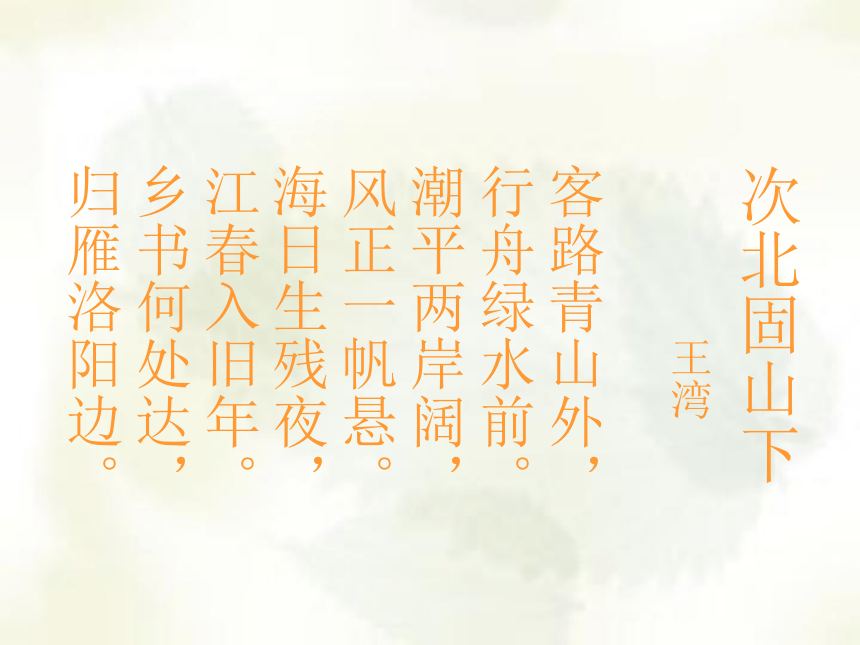

王湾

客路青山外,

行舟绿水前。

潮平两岸阔,

风正一帆悬。

海日生残夜,

江春入旧年。

乡书何处达,

归雁洛阳边。客路青山外,行舟绿水前。 首联两句点题。“青山”当指北固山,在镇江之北,

面临长江,三面环水。诗人此刻在船上,“客路”即驿

道,既在青山之外,他是看不到的,可见这是诗人的

想像,表明船到镇江后,他还要乘驿车到别的地方去,

已暗含旅途奔波之意。 潮平两岸阔,风正一帆悬。 颔联写船上所见景色,是近景。“平”“阔”“正”“悬”

四字炼得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆

才有悬空的态势。“潮平”一语,又是为颈联中“江春”

一语作铺垫。 海日生残夜,江春入旧年。 颈联是这首诗中的佳句:夜还没尽,就

看到一轮红日从东边江面上徐徐升起,带

来了温暖的气息;江上春早,旧年未过新

春已来。(残夜而东方海日已升,旧年而

江上已是春天)。时间过得这么快,怎能

不令人感慨系之!

尾联由感受写到思乡。虽然有美好的江南景色可观

赏,却无法抑制涌动的思乡之情。诗人离家日久,见

此景,情何以堪?由此他自然想到要借雁足来给他传

递家书了。尾联直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层

淡淡的乡思愁绪。

乡书何处达,归雁洛阳边。 钱 塘 湖 春 行

《钱塘湖春行》 钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐入迷人眼,浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

简介白居易

白居易,字乐天,唐代著名诗人。号香山居士。太原人。他的歌政治倾向非常鲜明,重视讽喻,崇尚简单易懂。是中唐时期著名的诗人. 白居易在百姓之间做诗,总是读给年迈的老人和没有读过书的人,如果他们听得懂,就可以了:如果听不懂就改,直到懂了为止。

白居易为什么做《钱塘湖春行》? 长庆三年春,白居易任杭州刺使的时候,到西湖游玩,骑马走在白沙堤上,远看风景迷人的西湖,被它特别的气质吸引了,在不知不觉中感受到了初春的美好。他心旷神怡,诗兴大发。写下了这首著名的七言律诗,抒发了自己对春天西湖赞美和热爱的感情。孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 首联:诗人从大处落笔,写行经孤山寺贾亭

时看到的山光水色。“初平”,写春水初生,略

与堤平。“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连,

勾出了早春的轮廓。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥。 颔联:写莺燕,是诗人所见。莺是春的歌手,

都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,

已开始衔泥筑巢,一片生机勃勃之势。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 颈联:写花草,着重表现诗人的感受。马

在浅草地上走得很轻快,看花的时间长了,眼

前一片姹紫嫣红,使人目不暇接,会产生迷乱

的感觉。 尾联:直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。

“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返。

“最爱湖东行不足”一句说明诗人已完全陶醉在

这美好的湖光山色中了。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 “几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么

不是“家家”? 研读与赏析 诗人对周围事物的选择是典型的。莺

是歌手,燕是春的信使。只因是初春,故

不是处处,不是家家。从这莺和燕的动态

中,把春的活力,大自然从秋冬沉睡中苏

醒过来的春意生动地描绘出来,使人可以

想像出,过不多久,姹紫嫣红开遍,草长

莺飞的景色就会到来。 拓展阅读

早春呈水部张十八员外

韩愈

天街小雨润如酥,

草色遥看近却无。

最是一年春好处,

绝胜烟柳满皇都。

比较一下两首诗的异同,谈谈你对春天的印象。 西江月

辛弃疾

明月别枝惊鹊,

清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,

听取蛙声一片。

七八个星天外,

两三点雨山前。

旧时茅店社林边,

路转溪头忽现。 词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于我们现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“曲牌”,如这首词的词牌就叫“西江月”。 这首词有个题目“夜行黄沙道中”。辛弃疾退隐上饶带湖期间,经常行经风景优美的黄沙道中。 词人画了一幅江南山村盛夏月夜图,一片诗情画意,优美动人,夜色那么清幽,气氛那么恬静,充满了乡土气息,抒发了丰收在望的喜悦心情。 辛弃疾,字幼安,号稼轩。二十多岁组织一支两千多人的队伍积极抗战。任职期间,曾多次上书朝廷,主张收复中原,统一国土,不但未被采纳,反而遭到排斥和打击,被免职,闲居二十多年。开禧年间一度出任浙东抚使和镇江知府,不久又被弹劾落职,后因忧愤成疾而死。

辛诗题材广阔,内容丰富,意境深远,风格以豪放悲壮为主。他推动了南宋词风的变化,对后世产生了深远的影响。著有《稼轩长短句》。明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。 先以惊鹊写明月,明月出来了,树枝上的鹊儿一见到光惊飞不定。次写鸣蝉,半夜还有蝉鸣,可见天热,为下片写雨伏笔。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 这两句点明了季节是在夏天,正是稻谷扬花的时候。 稻花飘香,蛙声一片,又闹又静,乡土气息更浓厚了。词人为农家感到由衷的喜悦。在这作者把蛙拟人化了,写蛙懂得“说丰年”,既生动地渲染了连蛙也为之欢唱的丰年景象,使之更为突出鲜明,也映托出人逢丰年的喜悦。七八个星天外,两三点雨山前。 上片写晴,下片写雨。这两句描写一场骤雨即将瓢泼而下的气象。 词人写明星而不写乌云,只用七八个星星来暗示乌云布满天空。 “两三点雨”说明雨点很大,不紧,疏朗,将骤雨的前奏写得逼真。旧时茅店社林边,路转溪头忽见。xiàn 大雨将至,急忙避雨,本来很熟悉茅店的位置,一时竟找不到了,可见词人刚才是怎样的沉浸在“稻花香里说丰年”的意境之中怡然自得,路转了一转,嘿,茅店不就在眼前吗? “忽见”把夜行人急寻茅店不着而突然见到的惊喜神态全都表现出来了。研读与赏析 ①词人为什么夜行?夜行的时间长不长?从哪些词语可以看出? “蝉鸣”可见天酷热,天气变化从“明月”至“七八

个星天外”,要有时间,可见夜行之长。 ②“忽见”一词有什么表达作用? 夜行雨,要寻找避雨之处,避雨之处“忽见”,想

什么就有什么,能不高兴?是喜出望外。 ③探究这首词的意趣。 上片写景色其实是烘托,下片写避雨才是词人的

本意所在,也是词的意趣所在。 天净沙·秋思 天净沙秋思马致远作者简 介:马致远:(约1250—约1324)字千里,号东篱,大都(今北京)人,是元贞书会的中坚人物,有“曲妆元”之称,与关汉卿、白朴、郑光祖、合称为“元曲四大家”。

在前期的散曲作家中,他被誉为“元人第一”近人把他的作品辑为《东篱乐府》纵观他的散曲,大多抒发个 人怀才不遇的悲哀,作品意境幽美,语言本色自然,有很高的艺术造诣。 天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

西下夕阳,

断肠人在天崖。

深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,

迎着一阵阵冷飕飕的西风,在古道上踽踽独行。他走过

缠满枯藤的老树,看到暮鸦在树梢上盘旋,昏鸦要归巢

了;他走过横架在溪流上的小桥,看到“小桥流水人家”,

炊烟缕缕,是一派清雅、安适的景象。这时太阳就要下

山了,太阳也回家了;自己却还没有找到投宿的地方,

迎接他的又将是一个漫漫难熬的长夜。唉,自己有家难

归,令人心碎肠断,更添悲愁。问君能有几多愁,恰似

一江春水向东流。

前三句全属写景,但又句句写出游子的客愁和乡思。“枯藤”一句写秋末之景,干枯的老藤,苍老的树木,乌鸦哀鸣,渲染出一种萧瑟荒凉的意境,含蓄地表示出游于无家可归之意。“小桥”一句推出一幅幽雅恬静的画面,与前句形成鲜明的对照,更加引动游子的乡思。“古道”一句写古道荒凉,西风骤起,马也因长途跋涉而累瘦了,从侧面反映出游子在客途中的孤苦寂寞的心情。以上为第一层。 最后两句为第二层,作者直抒胸臆,道出天涯游子之悲。”“夕阳”句点出时间,并照应上文“昏”字。“断肠”句直抒胸臆:游子远离家乡,孤独漂泊,秋景苍凉,时近黄昏,怎不叫人痛断肝肠呢! 这首小令寄情于物,把凄苦愁楚之情,通过众多自然景物的罗列,就把浓重的深秋色彩,刻画得淋漓尽致。因此,被后人称赞为“秋思之祖”。 《天净沙 秋思》简析 再见

曹操

东临碣石 以观沧海 水何澹澹 山岛竦峙 树木丛生 百草丰茂 秋风萧瑟 洪波涌起 日月之行 若出其中 星汉灿烂 若出其里 幸甚至哉 歌以咏志 曹操(155-220) 即魏武帝。三国时政治家、军事家、诗人。字孟德,小名阿瞒,沛国谯县(今安徽亳州市)人。初举孝廉,任洛阳北部尉,迁顿丘令。后在镇压黄巾起义和讨伐懂卓的战争中,逐步扩充军事力量。建安元年(196年),迎献帝都许(今河南许昌)。从此用其名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。官渡之战大破河北割据势力袁绍后,逐渐统一了中国北部。建安十三年,进位为丞相,率军南下,被孙权和刘备的联军击败于赤壁。封魏王。子曹丕称帝,追尊为武帝。他在北方屯田,兴修水利,解决了军粮缺乏的问题,对农业生产 的恢复有一定作用;用人唯才,罗致地主阶级中下层人物,抑制豪强,加强集权。 所统治的地区社会经济得到恢复和发展。精兵法,著《孙子略解》、《兵书接要》 等书。善诗歌,《蒿里行》、《观沧海》等篇,抒发自己的政治抱负,并反映汉末 人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉。散文亦清峻整洁。著作有《魏武帝集》, 已佚,有明人辑本。今有整理排印本《曹操集》。

写作背景: 东汉末年,正当军阀逐鹿中原之时,居住在辽西一带的乌桓强盛起来,他们南下攻城掠地,成为河北一带的严重边患。建安十年(205),曹操摧毁了袁绍在河北的统治根基,袁绍呕血而死,其子袁谭、袁尚逃到乌桓,勾结乌桓贵族多次入塞为害。当时,曹操处于南北夹逼的不利境地:南有盘踞荆襄的刘表、刘备,北有袁氏兄弟和乌桓。为了摆脱被动局面,曹操采用谋士郭嘉的意见,于建安十二年夏率师北征,五月至无终,秋七月遇大水,傍海大道不通,后接受田畴建议,断然改道,经徐无山,出庐龙塞,直指柳城,一战告捷。九月,胜利回师,途经碣石等地,借乐府《步出夏门行》旧题,写了这一有名的组诗。诗中描写河朔一带的风土景物,抒发个人的雄心壮志,反映了诗人踌躇满志、叱咤风云的英雄气概。东临碣石,以观沧海。jié临:登临以:表示东临碣石的目的是观沧海 这是本诗的第一层,交代了观海的地点,显得很质朴。“观”字领全篇。 水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。dànsǒng何:多么竦峙:高高挺立 海水荡漾,是动态;山岛耸立,是静态,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严。 再写草木,仍是静态描写,次及“洪波”,又回到动态,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。这一层全是写现实中的实景。 日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。 这是本诗的第三层,诗人借助奇特的想象来表现大海吞吐日、月、星辰的气概这是写诗人的主观感受。虚景 幸甚至哉,歌以咏志。 乐府诗原来是可以歌唱的。这两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。小结: 本诗的前六句写的是实景,后四句写的是虚景。这首诗借景抒情,将眼前海上景色和自己的雄心壮志融合在一起,诗人以沧海自比,开阔的意境,雄浑的气势,也是诗人宽广的胸怀和豪迈的气魄的表现,诗里洋溢着饱满的激情,思想又很含蓄。次北固山下次北固山下次北固山下

王湾

客路青山外,

行舟绿水前。

潮平两岸阔,

风正一帆悬。

海日生残夜,

江春入旧年。

乡书何处达,

归雁洛阳边。客路青山外,行舟绿水前。 首联两句点题。“青山”当指北固山,在镇江之北,

面临长江,三面环水。诗人此刻在船上,“客路”即驿

道,既在青山之外,他是看不到的,可见这是诗人的

想像,表明船到镇江后,他还要乘驿车到别的地方去,

已暗含旅途奔波之意。 潮平两岸阔,风正一帆悬。 颔联写船上所见景色,是近景。“平”“阔”“正”“悬”

四字炼得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆

才有悬空的态势。“潮平”一语,又是为颈联中“江春”

一语作铺垫。 海日生残夜,江春入旧年。 颈联是这首诗中的佳句:夜还没尽,就

看到一轮红日从东边江面上徐徐升起,带

来了温暖的气息;江上春早,旧年未过新

春已来。(残夜而东方海日已升,旧年而

江上已是春天)。时间过得这么快,怎能

不令人感慨系之!

尾联由感受写到思乡。虽然有美好的江南景色可观

赏,却无法抑制涌动的思乡之情。诗人离家日久,见

此景,情何以堪?由此他自然想到要借雁足来给他传

递家书了。尾联直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层

淡淡的乡思愁绪。

乡书何处达,归雁洛阳边。 钱 塘 湖 春 行

《钱塘湖春行》 钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐入迷人眼,浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

简介白居易

白居易,字乐天,唐代著名诗人。号香山居士。太原人。他的歌政治倾向非常鲜明,重视讽喻,崇尚简单易懂。是中唐时期著名的诗人. 白居易在百姓之间做诗,总是读给年迈的老人和没有读过书的人,如果他们听得懂,就可以了:如果听不懂就改,直到懂了为止。

白居易为什么做《钱塘湖春行》? 长庆三年春,白居易任杭州刺使的时候,到西湖游玩,骑马走在白沙堤上,远看风景迷人的西湖,被它特别的气质吸引了,在不知不觉中感受到了初春的美好。他心旷神怡,诗兴大发。写下了这首著名的七言律诗,抒发了自己对春天西湖赞美和热爱的感情。孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 首联:诗人从大处落笔,写行经孤山寺贾亭

时看到的山光水色。“初平”,写春水初生,略

与堤平。“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连,

勾出了早春的轮廓。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥。 颔联:写莺燕,是诗人所见。莺是春的歌手,

都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,

已开始衔泥筑巢,一片生机勃勃之势。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 颈联:写花草,着重表现诗人的感受。马

在浅草地上走得很轻快,看花的时间长了,眼

前一片姹紫嫣红,使人目不暇接,会产生迷乱

的感觉。 尾联:直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。

“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返。

“最爱湖东行不足”一句说明诗人已完全陶醉在

这美好的湖光山色中了。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 “几处”为什么不是“处处”,“谁家”为什么

不是“家家”? 研读与赏析 诗人对周围事物的选择是典型的。莺

是歌手,燕是春的信使。只因是初春,故

不是处处,不是家家。从这莺和燕的动态

中,把春的活力,大自然从秋冬沉睡中苏

醒过来的春意生动地描绘出来,使人可以

想像出,过不多久,姹紫嫣红开遍,草长

莺飞的景色就会到来。 拓展阅读

早春呈水部张十八员外

韩愈

天街小雨润如酥,

草色遥看近却无。

最是一年春好处,

绝胜烟柳满皇都。

比较一下两首诗的异同,谈谈你对春天的印象。 西江月

辛弃疾

明月别枝惊鹊,

清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,

听取蛙声一片。

七八个星天外,

两三点雨山前。

旧时茅店社林边,

路转溪头忽现。 词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于我们现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“曲牌”,如这首词的词牌就叫“西江月”。 这首词有个题目“夜行黄沙道中”。辛弃疾退隐上饶带湖期间,经常行经风景优美的黄沙道中。 词人画了一幅江南山村盛夏月夜图,一片诗情画意,优美动人,夜色那么清幽,气氛那么恬静,充满了乡土气息,抒发了丰收在望的喜悦心情。 辛弃疾,字幼安,号稼轩。二十多岁组织一支两千多人的队伍积极抗战。任职期间,曾多次上书朝廷,主张收复中原,统一国土,不但未被采纳,反而遭到排斥和打击,被免职,闲居二十多年。开禧年间一度出任浙东抚使和镇江知府,不久又被弹劾落职,后因忧愤成疾而死。

辛诗题材广阔,内容丰富,意境深远,风格以豪放悲壮为主。他推动了南宋词风的变化,对后世产生了深远的影响。著有《稼轩长短句》。明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。 先以惊鹊写明月,明月出来了,树枝上的鹊儿一见到光惊飞不定。次写鸣蝉,半夜还有蝉鸣,可见天热,为下片写雨伏笔。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 这两句点明了季节是在夏天,正是稻谷扬花的时候。 稻花飘香,蛙声一片,又闹又静,乡土气息更浓厚了。词人为农家感到由衷的喜悦。在这作者把蛙拟人化了,写蛙懂得“说丰年”,既生动地渲染了连蛙也为之欢唱的丰年景象,使之更为突出鲜明,也映托出人逢丰年的喜悦。七八个星天外,两三点雨山前。 上片写晴,下片写雨。这两句描写一场骤雨即将瓢泼而下的气象。 词人写明星而不写乌云,只用七八个星星来暗示乌云布满天空。 “两三点雨”说明雨点很大,不紧,疏朗,将骤雨的前奏写得逼真。旧时茅店社林边,路转溪头忽见。xiàn 大雨将至,急忙避雨,本来很熟悉茅店的位置,一时竟找不到了,可见词人刚才是怎样的沉浸在“稻花香里说丰年”的意境之中怡然自得,路转了一转,嘿,茅店不就在眼前吗? “忽见”把夜行人急寻茅店不着而突然见到的惊喜神态全都表现出来了。研读与赏析 ①词人为什么夜行?夜行的时间长不长?从哪些词语可以看出? “蝉鸣”可见天酷热,天气变化从“明月”至“七八

个星天外”,要有时间,可见夜行之长。 ②“忽见”一词有什么表达作用? 夜行雨,要寻找避雨之处,避雨之处“忽见”,想

什么就有什么,能不高兴?是喜出望外。 ③探究这首词的意趣。 上片写景色其实是烘托,下片写避雨才是词人的

本意所在,也是词的意趣所在。 天净沙·秋思 天净沙秋思马致远作者简 介:马致远:(约1250—约1324)字千里,号东篱,大都(今北京)人,是元贞书会的中坚人物,有“曲妆元”之称,与关汉卿、白朴、郑光祖、合称为“元曲四大家”。

在前期的散曲作家中,他被誉为“元人第一”近人把他的作品辑为《东篱乐府》纵观他的散曲,大多抒发个 人怀才不遇的悲哀,作品意境幽美,语言本色自然,有很高的艺术造诣。 天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

西下夕阳,

断肠人在天崖。

深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,

迎着一阵阵冷飕飕的西风,在古道上踽踽独行。他走过

缠满枯藤的老树,看到暮鸦在树梢上盘旋,昏鸦要归巢

了;他走过横架在溪流上的小桥,看到“小桥流水人家”,

炊烟缕缕,是一派清雅、安适的景象。这时太阳就要下

山了,太阳也回家了;自己却还没有找到投宿的地方,

迎接他的又将是一个漫漫难熬的长夜。唉,自己有家难

归,令人心碎肠断,更添悲愁。问君能有几多愁,恰似

一江春水向东流。

前三句全属写景,但又句句写出游子的客愁和乡思。“枯藤”一句写秋末之景,干枯的老藤,苍老的树木,乌鸦哀鸣,渲染出一种萧瑟荒凉的意境,含蓄地表示出游于无家可归之意。“小桥”一句推出一幅幽雅恬静的画面,与前句形成鲜明的对照,更加引动游子的乡思。“古道”一句写古道荒凉,西风骤起,马也因长途跋涉而累瘦了,从侧面反映出游子在客途中的孤苦寂寞的心情。以上为第一层。 最后两句为第二层,作者直抒胸臆,道出天涯游子之悲。”“夕阳”句点出时间,并照应上文“昏”字。“断肠”句直抒胸臆:游子远离家乡,孤独漂泊,秋景苍凉,时近黄昏,怎不叫人痛断肝肠呢! 这首小令寄情于物,把凄苦愁楚之情,通过众多自然景物的罗列,就把浓重的深秋色彩,刻画得淋漓尽致。因此,被后人称赞为“秋思之祖”。 《天净沙 秋思》简析 再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》