云南省保山市腾冲市名校2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 云南省保山市腾冲市名校2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 10:56:14 | ||

图片预览

文档简介

腾冲市名校2022-2023学年高二下学期期末考试

历史

一、选择题

1. 有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是( )

A. 中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B. 佛教被统治者改造成精神统治工具

C. 中国佛教与儒家争夺正统地位 D. 佛教深受中国文化浸润利于其传播

2. 哥伦布发现美洲之后,因欧洲殖民者血腥的屠杀和残酷的压榨剥削,致使印第安人大批死亡而濒于灭绝,巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人。这一现象导致( )

A. 世界各地物种的交流 B. 商业革命的到来

C. 美洲民主运动的兴起 D. 黑奴贸易的猖獗

3. 17世纪初,当欧洲大陆的宗教专制受到迅速衰落时,北美殖民地的宗教专制却十分强大,各殖民地统治机构大多政教合一,由教会主导,严重束缚了殖民地的发展。这一不同主要是源于殖民地( )

A. 移民与宗教文化多元 B. 缺乏启蒙思想的深刻洗礼

C. 政府的专制统治强大 D. 种植园经济得到快速发展

4. 当蒙古部落之间的征战结束后,对外征服便开始了。草原游牧生活具有专业化和单一化的特征。游牧部落很少能自给自足,且与定居者的商业交往经常受到农业帝国的限制,而唯利是图的商人与游牧者有着共同的利益,在部落对外征服中他们将协调行动,给定居文明以致命打击。由此产生的影响是( )

A. 游牧民族逐步转向定居农耕经济 B. 蒙古贵族鼓励发展商业贸易

C. 蒙古帝国发动对农业帝国的征服 D. 对外征服推广游牧生活方式

5. 一战前后,中国思想界提出一系列关于“国民性”、“国性”、“中国之魂”、“国本”的主张。这表明( )

A. 文化的民族性受到关注 B. 向西方学习成为时代潮流

C. 封建思想依然根深蒂固 D. 各派救国方案趋于一致

6. “文物”一词开始见于《左传桓公二年》:“夫德,俭而有度,豋降有数,文物以记之,声明以发之;以临照百官,百官于是乎不敢易纪律。”该古籍中所说的文物是指( )

A. 人类具体活动的物质遗存 B. 具体的礼乐典章制度

C. 传递文化思想的文化载体 D. 以甲骨、青铜器为主的古代器物

7. 进入20世纪50年代,我国在发展幼儿教育、小学教育、普通中学教育等全日制教育的同时,也在全国范围内推行识字教育。到了1953年,在职工中扫除文盲近一百万人,农民中扫除文盲约三百万人。这些举措( )

A. 为提高国民素质奠定了基础 B. 标志着国民教育体系初步形成

C. 深受“科教兴国”战略的影响 D. 体现了“三个面向”的指导方针

8. 阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术走向世界;佛教在中国发扬光大,又在东南亚弦歌不辍;儒家文化起源中国,又深受欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家推崇。这一材料表明中华文化的特点是

A. 品格独特,内容优秀 B. 博大精深,底蕴深厚

C. 绵延不绝,传承至今 D. 博采众长,兼收并蓄

9. 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A. 进入小亚细亚的发展成为赫梯人 B. 进入伊朗高原的发展成为亚述人

C. 进入巴尔干半岛的发展成为希腊人 D. 进入印度河流域的发展成为雅利安人

10. 1502年第一批黑奴被运送到美洲,黑奴贸易随即开始,盛行了三个多世纪。通过黑奴贸易,殖民者获得了高额的利润,到19世纪中后期基本停止。黑奴贸易停止的主要原因是

A. 天赋人权理念深入人心 B. 资本主义发展到新阶段

C. 种族歧视问题得到解决 D. 非洲发生资产阶级革命

11. 从秦到隋,铜币钱文是货币重量的大小,这一特点延续了商品货币的特征,价值须与重量成正比,可以依据钱文检验货币足值与否。到了唐代,表示货币重量的钱文消失了,代以“通宝”这类写有国号、年号或吉利语的钱币。货币的变化体现出

A. 其本身的价值逐渐提高 B. 政府信用性日渐突出

C. 形制由多元化走向统一 D. 发行日益被国家垄断

12. 《汉书·百官公卿表》:“御史大夫,秦官,位上卿,银印紫绶,掌副丞相。”在秦代,御史大夫的本职是“典正法度”、“举劾非法”,还掌管制诏和公卿奏章,直接受命于皇帝。这些记载反映出

A. 御史大夫地位实际高于丞相

B. 汉朝对秦代官制进行了变革

C. 汉代中央集权较秦有所加强

D. 中央监察满足了皇权的需要

13. 《读通鉴论》曰:“两端争胜,而徒为无益之论者,辨封建者是也。□□□□,垂二千年而弗能改矣。”句中省略处应填入

A. 分封之制 B. 郡县之制 C. 郡国并行 D. 行省制度

14. 1975年底,在湖北云梦睡虎地出土了一千一百余枚秦代竹简。抄录的有关法律文书,记录了刑事、经济、民事和官吏管理的法律条文,是弥足珍贵的历史资料。从中可以得到秦朝的确切信息是( )

A. 关心民众生活 B. 加强专制集权 C. 形成立法规范 D. 进入法制社会

15. 1960年,中共中央确定了“努力主动地在外交上开创新的局面”的方针。1963年到1964年,周恩来总理出访阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、加纳等非洲十国,中国对外援助坚持平等互利,尊重受援国主权,增进了中非友谊和互信,扩大了中国的国际影响。据此可知,当时中国的外交

A. 具有较为浓厚的意识形态色彩 B. 重视发展与不结盟国家的关系

C. 为打破外交困局进行政策调整 D. 致力于恢复联合国的合法席位

16. 1982年宪法与前面几次修订宪法相比,不仅确认了“民主”和“法治”两项基本的宪法原则,而且明确规定了整个国家权力必须紧紧围绕“经济建设”这个中心运转。在保障人权方面,最突出的地方莫过于将“公民的基本权利和义务”调至“国家机构”之前。这些变化( )

A. 开启了社会主义现代化建设新时期 B. 巩固了城市经济体制改革的新成果

C. 旨在确立人民民主和社会主义原则 D. 顺应了新时期政治经济建设的需求

17. 1951年《关于第一次全国民族教育会议的报告》指出,“有独立语言而尚无文字或文字不全的民族,一面着手创立文字和改革文字;一面得按自愿原则,采用汉族语文或本民族所习用的语文进行教学”。这一规定( )

A. 体现了国家的统一性 B. 有利于文字的继承发展

C. 反映出文化的民族性 D. 丰富了传统文化的内涵

18. 洪武元年(1368年)的《大明令》规定:凡鳏寡孤独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。监察御史、按察司官,常加体察。洪武二十二年(1389年)的法律规定:凡鳏寡孤独及笃废之人……所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏财减者,以监守自盗论。这反映了明代初期( )

A. 民主法治体系日渐完善 B. 弱势群体获得了有效救助

C. 社会秩序稳定备受重视 D. 社会救济完全由官府负责

19. 阿兹特克村社的土地为公共所有,各家的父亲分得土地,终身耕种,死后交回村社;贵族的土地为私人所有,由土地所在地的村社农民耕种。这表明阿兹特克人

A. 家庭的主人掌握一部分土地 B. 土地所有制分为公有和私有

C. 贵族的土地由村社统一管理 D. 贵族会经常吞并村社的土地

20. 有学者指出,食品生产日渐集约化,食品加工业越来越配合耐久性消费品产业所设立的模式,供给变得机械化,配销经过重组,用餐时间随着工作模式的改变而发生变化。该学者意在说明( )

A. 全球化转变了人们的饮食观念 B. 食品多元化丰富了人们的物质生活

C. 工业化改变了食品生产方式 D. 城市化加快了人们的生活节奏

21. 美国某知名生物科技公司推出的一项“宏伟计划”:收购全球种子公司——利用转基因技术加以“改良”——用申请了专利的转基因种子替代天然种子——控制全球食品供应。该公司目前已收购全球21%的种子公司,控制93%的转基因食品市场。该材料主要说明( )

A. 全球化背景下维护国家安全的重要性

B. 跨国公司控制了国际技术贸易

C. 跨国公司促进了国际贸易和世界经济的增长

D. 全球化形势下,发展中国家要趋利避害,积极应对

22. 16~17世纪,荷兰人发明了银行票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题,又创建了世界上最早、规模最大、流动性最好的金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题。据此可知,当时荷兰金融业兴起的背景是( )

A 专制王权不断发展

B. 欧洲封建制度加速崩溃

C. 世界市场逐渐形成

D. 地中海沿岸经济较繁荣

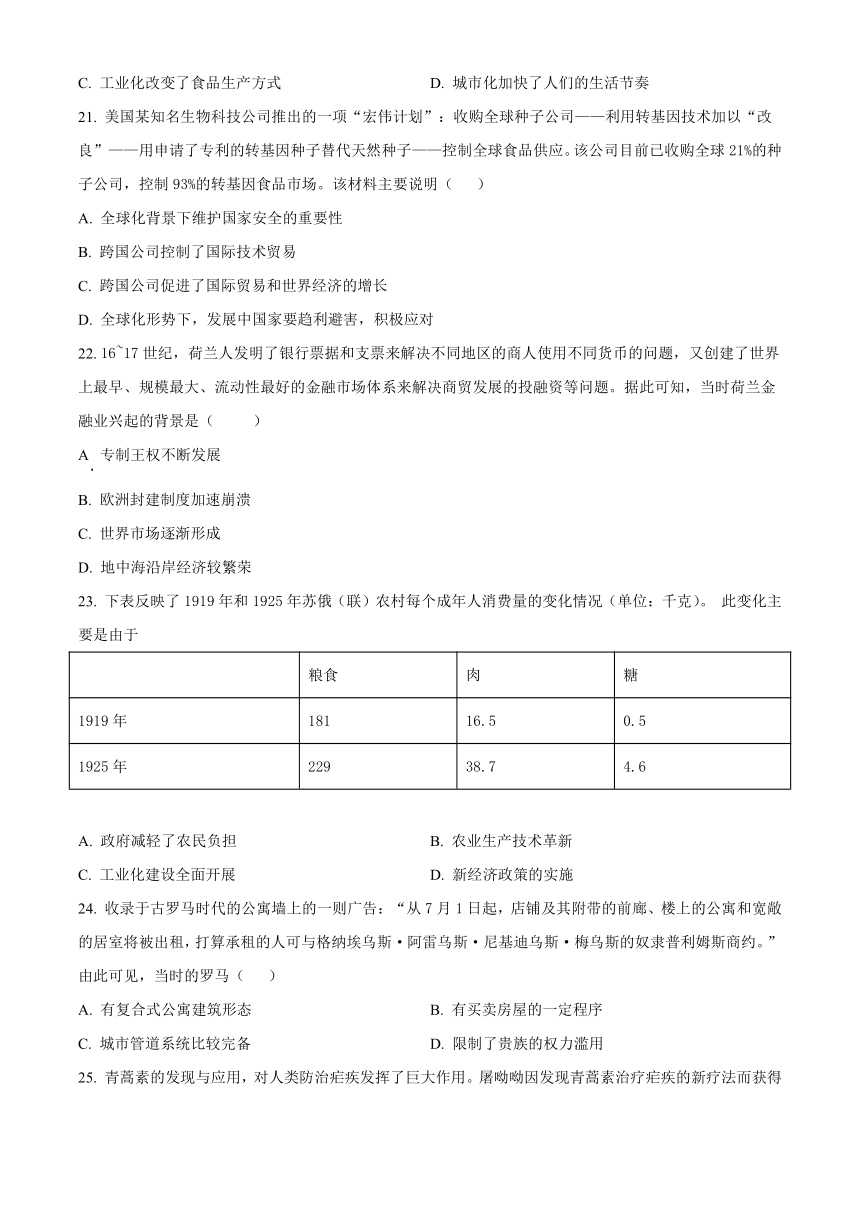

23. 下表反映了1919年和1925年苏俄(联)农村每个成年人消费量的变化情况(单位:千克)。 此变化主要是由于

粮食 肉 糖

1919年 181 16.5 0.5

1925年 229 38.7 4.6

A. 政府减轻了农民负担 B. 农业生产技术革新

C. 工业化建设全面开展 D. 新经济政策的实施

24. 收录于古罗马时代的公寓墙上的一则广告:“从7月1日起,店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室将被出租,打算承租的人可与格纳埃乌斯·阿雷乌斯·尼基迪乌斯·梅乌斯的奴隶普利姆斯商约。”由此可见,当时的罗马( )

A. 有复合式公寓建筑形态 B. 有买卖房屋的一定程序

C. 城市管道系统比较完备 D. 限制了贵族的权力滥用

25. 青蒿素的发现与应用,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法而获得诺贝尔生理学或医学奖。对青蒿的抗疟疾作用进行了明确记载的中国古代医学家是

A. 葛洪 B. 扁鹊 C. 孙思邈 D. 李时珍

26. 新航路开辟后,从亚洲输入欧洲的香料比开通前“扩大了三十倍”,还有世界各地的新商品,如烟草、茶叶、咖啡、可可等在欧洲市场上流通,改变了西欧各国的经济地位。这主要是因为物种交流

A. 促进了人类文明的交流 B. 削弱了土耳其的实力

C. 推动了工业革命爆发 D. 促进了欧洲社会转型

27. 19世纪末,英国工业城市曼彻斯特的工人们会喝“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。这表明( )

A. 商品的全球流通改变人们的生活方式 B. 欧洲农作物种植结构发生变化

C. 两次工业革命提高了工人的消费水平 D. 全球贸易网形成加剧文化冲突

28. 当前经济全球化的一个严酷现实是:受益者永远是那些持有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘,贫困不断加深,与发达国家的经济差距在加大。这反映出( )

A. 发展中国家与发达国家经济差距日益加大

B. 发展中国家要走符合自身国情的发展道路

C. 发达国家找到了世界经济共同发展的途径

D. 建立公正合理的国际经济新秩序的必要性

29. 十一届三中全会的中心议题是讨论工作重点转移问题。会议提出:“应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用”。这一决议的意义在于( )

A. 明确了经济体制改革目标 B. 建立了对外开放的基本格局

C. 解决了政企不分问题 D. 推动了中国经济体制转型

30. 《汉书·元帝纪》记载,“汉家自有制度,本以霸王道杂之”,朱元璋制《大诰》,“君之养民,五教五刑焉",明代学者颜钧也提到,“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘 ”以上言论反映了( )

A 礼相较于法更得统治者青睐 B. 儒家治国主张不断受到冲击

C. 统治者治理国家手段多样化 D. 治国思想随着时代不断进步

二、非选择题

31. 阅读材料、完成下列要求。

材料一 在金字塔聚集区,有大小金字塔万余座,不过最完美、最引人注意的当属吉萨的三座,其建筑的技巧远今无人能解。吉萨最高的胡夫金字塔,高达146.5米,估计是在公元前2560年完成的,约由230万块切割的石块堆叠而成,平均每块石头重约2.5吨,这些石头可以供应30个纽约市所需的石材。在孟菲斯的周围,残存的祭祀神殿、金字塔、坟墓等建筑几乎都是无可匹敌的人类遗产。神秘的埃及金字塔吸引许多科学家和历史学家前往探究,也吸引世界各地的无数游客前去观光游览。近十年来,参观金字塔的大量游人使金字塔内部湿度不断上升、化学物质增加,从而损害了金字塔的牢固性。为了更好保护金字塔这一珍贵古迹,1995年4月,埃及政府宣布1995年为保护金字塔年。

——摘编自宋涛《世界文化与自然遗产》

材料二 科潘第15王卡克易普亚完成了著名的“象形文字台阶金字塔”的建造,该建筑西侧台阶均用雕刻有象形文字的切割石块砌成,上面共有2 200个文字,是玛雅世界现存最长的文字资料。这些文字记录了从科潘第1王开始历代国王的在位时间和主要事迹。台阶两侧装饰着可以沟通冥界和人间的百足虫蜈蚣的身体。金字塔上面的神庙已经完全坍塌,但残留了一些重要的雕刻部件,包括象征武士精灵的蝴蝶翅膀、刀形的屋顶装饰、捆绑俘虏的绳索等,充满了武力和祭祀的血腥性。

——摘编自李新伟《触摸玛雅文明之科潘》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界遗产委员会将埃及金字塔列为世界文化遗产的理由并指出埃及金字塔的现代价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括玛雅“象形文字台阶金字塔”遗址的文化特征。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玛雅“象形文字台阶金字塔”和埃及金字塔的异同。

32 阅读下列材料,回答问题。

材料辣椒原产自中、南美洲的墨西哥、秘鲁等地。1548年辣椒由地中海地域推进到英格兰,16世纪末传入中欧。1542年以前葡萄牙人从巴西把辣椒带到印度,天正十一年辣椒传入日本,16世纪末传入朝鲜,进入17世纪,许多辣椒品种传入东南亚各国。

……可以推测辣椒传入中国应该是明末清初,但起初只是作为观赏作物和药物。大量传入则是康熙二十二年(1683)大开海禁之后。值得一提的是,长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜椒著称。人们常不无戏谑地说江西人是“辣不怕”,湖南人是“怕不辣”,四川人“不怕辣”。这种情况的产生可能与清初的人口大迁移有关。

辣椒原产美洲,但其“外婆家”却没有中国人这样普泛与深重的嗜辣文化。这种情结的形成无疑有着极其深远的历史根源和社会经济根源。……中国传统本草学一向认为辛辣食物或辛辣味有“除六腑寒冷”的功效。此外辣椒适应性很强,种植成本低,在我国大部分地区都能种植。过去由于交通不便和商品意识不强,辣椒主要在食辣区域种植,形成了传统的辣椒生产区。进入20世纪90年代,我国蔬菜格局变化,辣椒生产出现了适地化、规模化、商品化生产,在全国各地逐步发展成千万农民致富奔小康的产业经济。

——戴雄泽《漫话辣椒的起源和传播》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国种植利用辣椒的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国形成“普泛与深重的嗜辣文化”的原因并举例说明这一文化在生活中的体现。

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

腾冲市名校2022-2023学年高二下学期期末考试

历史 答案解析

一、选择题

1. 有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是( )

A. 中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B. 佛教被统治者改造成精神统治工具

C. 中国佛教与儒家争夺正统地位 D. 佛教深受中国文化浸润利于其传播

【答案】D

【解析】

【详解】根据“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”可以看出,佛教传入中国后,融合了中国传统儒学的内容,逐渐实现了本土化,说明佛教深受中国文化浸润利于其传播,D项正确;趋同的说法错误,排除A项;材料没有体现是精神统治工具,排除B项;儒学是正统,并不存在争夺正统的情况,排除C项。故选D项。

2. 哥伦布发现美洲之后,因欧洲殖民者血腥的屠杀和残酷的压榨剥削,致使印第安人大批死亡而濒于灭绝,巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人。这一现象导致( )

A. 世界各地物种的交流 B. 商业革命的到来

C. 美洲民主运动的兴起 D. 黑奴贸易的猖獗

【答案】D

【解析】

【详解】由所学欧洲殖民扩张及美洲族群的变化可知, 屠杀、奴役以及美洲大陆没有过的传染病,造成美洲土著居民的印第安人的大量死亡,为了弥补劳动力的不足,16世纪以后,殖民者开始从非洲掳掠、贩卖黑人奴隶到美洲,罪恶的黑奴贸易开展起来,D项正确; 材料强调欧洲殖民侵略对美洲人口结构的影响,A项不符合材料主旨,排除A项;材料强调欧洲殖民侵略对美洲人口结构的影 响,与商业革命无关,排除B项; 美洲的民族民主运动开始于19世纪初,排除C项。 故选D项。

3. 17世纪初,当欧洲大陆的宗教专制受到迅速衰落时,北美殖民地的宗教专制却十分强大,各殖民地统治机构大多政教合一,由教会主导,严重束缚了殖民地的发展。这一不同主要是源于殖民地( )

A. 移民与宗教文化多元 B. 缺乏启蒙思想的深刻洗礼

C. 政府的专制统治强大 D. 种植园经济得到快速发展

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查殖民扩张的背景。北美殖民地地区移民与宗教文化多元,使得民族、宗教与文化冲突十分复杂,因此殖民当局为了维持殖民地地区的稳定就需要宗教权威的帮助,因而殖民地地区的宗教专制十分强大,A项正确;17世纪初,欧洲大陆同样缺乏启蒙思想的深刻洗礼,排除B项;而且欧洲各国政府的专制统治更为强大,排除C项;北美殖民地的种植园经济快速发展,并不是宗教专制的强化的原因,排除D项。故选A项。

4. 当蒙古部落之间的征战结束后,对外征服便开始了。草原游牧生活具有专业化和单一化的特征。游牧部落很少能自给自足,且与定居者的商业交往经常受到农业帝国的限制,而唯利是图的商人与游牧者有着共同的利益,在部落对外征服中他们将协调行动,给定居文明以致命打击。由此产生的影响是( )

A. 游牧民族逐步转向定居农耕经济 B. 蒙古贵族鼓励发展商业贸易

C. 蒙古帝国发动对农业帝国的征服 D. 对外征服推广游牧生活方式

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是影响题。据本题时间信息可知准确时空:古代蒙古帝国。据题干可知主要结论:蒙古部落之间征战结束后,蒙古帝国开始了对定居文明的战争。因此C项正确;材料反映蒙古帝国征服农耕文明国家,而不是游牧民族转向农耕经济,排除A项;材料提到商人在游牧部落对农耕国家战争中的作用,但没有涉及蒙古贵族鼓励商业,排除B项;材料反映蒙古对农耕国家的战争,但没有涉及推广游牧生活,排除D项。故选C项。

5. 一战前后,中国思想界提出一系列关于“国民性”、“国性”、“中国之魂”、“国本”的主张。这表明( )

A. 文化民族性受到关注 B. 向西方学习成为时代潮流

C. 封建思想依然根深蒂固 D. 各派救国方案趋于一致

【答案】A

【解析】

【详解】根据所学可知,随着西方国家的殖民侵略,西方也把向中国输出民主、自由、人权等价值观,企图淡化中国的民族意识,中国则在吸收外来文化的同时,也努力保护自己的民族文化,使自身文化呈现多样性,“国民性”、“国性”、“中国之魂”、“国本”的主张,体现了文化的民族性受到关注,A项正确;材料强调中国民族文化,排除B项;材料没有体现封建思想,排除C项;D项材料信息无法体现,且表述太绝对,排除。故选A项。

6. “文物”一词开始见于《左传桓公二年》:“夫德,俭而有度,豋降有数,文物以记之,声明以发之;以临照百官,百官于是乎不敢易纪律。”该古籍中所说的文物是指( )

A. 人类具体活动的物质遗存 B. 具体的礼乐典章制度

C. 传递文化思想的文化载体 D. 以甲骨、青铜器为主的古代器物

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力。由材料“文物……记之……临照百官……不敢易纪律”等关键信息可知,这里所说的”文物“并不是遗址或器物,而是指具体的礼乐典章制度,用于约束百官。所以答案选B。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·礼乐制度

7. 进入20世纪50年代,我国在发展幼儿教育、小学教育、普通中学教育等全日制教育的同时,也在全国范围内推行识字教育。到了1953年,在职工中扫除文盲近一百万人,农民中扫除文盲约三百万人。这些举措( )

A. 为提高国民素质奠定了基础 B. 标志着国民教育体系初步形成

C. 深受“科教兴国”战略的影响 D. 体现了“三个面向”的指导方针

【答案】A

【解析】

【详解】新中国成立后,政府大力发展初等教育和扫盲教育,这有利于提高民众的基础知识素养,A项正确;材料没有涉及成人教育以及高等教育,排除B项;科教兴国战略提出于20世纪90年代,排除C项;“三个面向”指导方针提出于20世纪80年代,排除D项。故选A项。

8. 阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术走向世界;佛教在中国发扬光大,又在东南亚弦歌不辍;儒家文化起源中国,又深受欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家推崇。这一材料表明中华文化的特点是

A. 品格独特,内容优秀 B. 博大精深,底蕴深厚

C. 绵延不绝,传承至今 D. 博采众长,兼收并蓄

【答案】D

【解析】

【详解】材料信息强调的是中华文化具有包容性、开放性,能够与外族文化相互融合,体现了中华文化博采众长、兼收并蓄的特点,D项正确;材料主旨强调的是中华文化博采众长,兼收并蓄,并未体现品格独特、底蕴深厚以及绵延不断等特点,A、B、C三项不符合材料主旨,排除。故选D项。

9. 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A. 进入小亚细亚的发展成为赫梯人 B. 进入伊朗高原的发展成为亚述人

C. 进入巴尔干半岛的发展成为希腊人 D. 进入印度河流域的发展成为雅利安人

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】进入伊朗高原的印欧人发展成为了波斯人,亚述人生活在两河流域,故B错误,符合题意;ACD项表述正确,不符合题意。

10. 1502年第一批黑奴被运送到美洲,黑奴贸易随即开始,盛行了三个多世纪。通过黑奴贸易,殖民者获得了高额的利润,到19世纪中后期基本停止。黑奴贸易停止的主要原因是

A. 天赋人权理念深入人心 B. 资本主义发展到新阶段

C. 种族歧视问题得到解决 D. 非洲发生资产阶级革命

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】随着资本主义经济发展到自由竞争阶段,西方国家要求把亚非拉等地变为商品销售市场和原料产地,从而黑奴贸易到19世纪中后期基本停止,故B项正确;A项不是主要原因,排除;C项不符合史实,种族歧视问题仍然存在,排除;D项不符合史实,黑奴贸易仍然有利可图。

11. 从秦到隋,铜币钱文是货币重量的大小,这一特点延续了商品货币的特征,价值须与重量成正比,可以依据钱文检验货币足值与否。到了唐代,表示货币重量的钱文消失了,代以“通宝”这类写有国号、年号或吉利语的钱币。货币的变化体现出

A. 其本身的价值逐渐提高 B. 政府信用性日渐突出

C. 形制由多元化走向统一 D. 发行日益被国家垄断

【答案】B

【解析】

【详解】从以重量命名钱币到以年号命名,反映出政府的在铸币的信用度方面提高和突显,B项正确;货币本身价值并没有提高,排除A项;CD项不是其主旨的反映,排除CD项。故选B项。

12. 《汉书·百官公卿表》:“御史大夫,秦官,位上卿,银印紫绶,掌副丞相。”在秦代,御史大夫的本职是“典正法度”、“举劾非法”,还掌管制诏和公卿奏章,直接受命于皇帝。这些记载反映出

A. 御史大夫地位实际高于丞相

B. 汉朝对秦代官制进行了变革

C. 汉代中央集权较秦有所加强

D. 中央监察满足了皇权的需要

【答案】D

【解析】

【详解】御史大夫直接受命于皇帝,“掌副丞相”、“典正法度”、“举劾非法”,这说明御史大夫负责监察职能,满足了皇权的需要,故D项正确;御史大夫地位低于丞相,丞相是百官之长,故A项错误;材料体现的是汉朝对秦代官制的继承,故B项错误;中央集权指的是中央和地方的关系,不符合材料信息,故C项错误。

13. 《读通鉴论》曰:“两端争胜,而徒为无益之论者,辨封建者是也。□□□□,垂二千年而弗能改矣。”句中省略处应填入

A. 分封之制 B. 郡县之制 C. 郡国并行 D. 行省制度

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生分析材料的能力。解题关键是明白它讲述的内容,这段话其实是王夫之的《封建论》中的一部分,意思是关于封建和郡县之争已经持续了很多年,前一句主要是论述“封建”,也就是分封制。与分封制相对应的就是封建社会的郡县制,是说郡县制度实行了两千年也没有人能更改,因此空白处最恰当的就是郡县之制,因此选择B选项。

点睛:古文中出现的“封建”往往都指的是分封制,因为它的本意是封邦建国,因此是西周分封制的代表。而封建代表封建社会的含义是在近代以后的事情,因此不要被干扰。在古代对封建和郡县研究比较多的是柳宗元,王安石和王夫之。这三个人都写过相关的作品,经常被引用。

14. 1975年底,在湖北云梦睡虎地出土了一千一百余枚秦代竹简。抄录的有关法律文书,记录了刑事、经济、民事和官吏管理的法律条文,是弥足珍贵的历史资料。从中可以得到秦朝的确切信息是( )

A. 关心民众生活 B. 加强专制集权 C. 形成立法规范 D. 进入法制社会

【答案】B

【解析】

【详解】材料中显示的是秦代的法律方面的竹简这是封建统治者加强统治的手段,所以B正确,A错误CD在封建社会不会是法治社会,错误。

15. 1960年,中共中央确定了“努力主动地在外交上开创新的局面”的方针。1963年到1964年,周恩来总理出访阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、加纳等非洲十国,中国对外援助坚持平等互利,尊重受援国主权,增进了中非友谊和互信,扩大了中国的国际影响。据此可知,当时中国的外交

A. 具有较为浓厚的意识形态色彩 B. 重视发展与不结盟国家的关系

C. 为打破外交困局进行政策调整 D. 致力于恢复联合国的合法席位

【答案】C

【解析】

【详解】由材料信息可知,六十年代中国“努力主动地在外交上开创新的局面”,为此周恩来总理出访了非洲十国,增进了中非友谊和互信,扩大了中国的国际影响。据此可知,这是当时中国为打破中苏、中美关系带来的外交困局进行的政策调整,故C正确;这些非洲国家大多是资本主义制度,故A错误;这些国家当时大多不是不结盟国家,故B错误;中国恢复联合国的合法席位是在1971年,此时中国外交的目标不是致力于恢复联合国的合法席位,故D错误。

16. 1982年宪法与前面几次修订的宪法相比,不仅确认了“民主”和“法治”两项基本的宪法原则,而且明确规定了整个国家权力必须紧紧围绕“经济建设”这个中心运转。在保障人权方面,最突出的地方莫过于将“公民的基本权利和义务”调至“国家机构”之前。这些变化( )

A. 开启了社会主义现代化建设新时期 B. 巩固了城市经济体制改革的新成果

C. 旨在确立人民民主和社会主义原则 D. 顺应了新时期政治经济建设的需求

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“1982年”、“民主”、“法治”、“经济建设”、“保障人权”等信息并结合所学知识可知,改革开放后,1982年宪法作了有利于推动新时期政治经济发展的变化,D项正确;1978年改革开放开启了社会主义现代化建设新时期,排除A项;我国城市经济体制改革全面展开的时间是1984年,与材料时间不符合,排除B项;人民民主和社会主义原则是在新中国成立后,就逐渐确立了,不会延伸到改革开放开启以后,排除C项。故选D项。

17. 1951年《关于第一次全国民族教育会议的报告》指出,“有独立语言而尚无文字或文字不全的民族,一面着手创立文字和改革文字;一面得按自愿原则,采用汉族语文或本民族所习用的语文进行教学”。这一规定( )

A. 体现了国家的统一性 B. 有利于文字的继承发展

C. 反映出文化的民族性 D. 丰富了传统文化的内涵

【答案】A

【解析】

【详解】国家推进各少数民族语文教育,体现了国家的统一性,A项正确;B应为语言的继承发展,而非文字的继承发展,因为一些民族没有文字,更谈不上继承,排除B项;文化的民族性重在差异,材料强调按自愿原则,采用汉族语文或本民族所习用的语文进行教学,这一举措与文化的民族性不符,排除C项;材料未涉及到传统文化,排除D项。故选A项。

18. 洪武元年(1368年)的《大明令》规定:凡鳏寡孤独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。监察御史、按察司官,常加体察。洪武二十二年(1389年)的法律规定:凡鳏寡孤独及笃废之人……所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏财减者,以监守自盗论。这反映了明代初期( )

A. 民主法治体系日渐完善 B. 弱势群体获得了有效救助

C. 社会秩序稳定备受重视 D. 社会救济完全由官府负责

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料可知,政府十分重视“鳏寡孤独”的生活情况,并采取各种惩戒措施,因为这涉及到社会矛盾的激化与社会的稳定,说明社会秩序稳定备受重视,C项正确;明朝并没有民主体系,排除A项;“有效”错误,排除B项;D项太绝对,排除D项。故选C项。

19. 阿兹特克村社的土地为公共所有,各家的父亲分得土地,终身耕种,死后交回村社;贵族的土地为私人所有,由土地所在地的村社农民耕种。这表明阿兹特克人

A. 家庭的主人掌握一部分土地 B. 土地所有制分为公有和私有

C. 贵族的土地由村社统一管理 D. 贵族会经常吞并村社的土地

【答案】B

【解析】

【详解】从题干表述来看,村社的土地为公共所有,贵族的土地为私人所有,因此阿兹特克的土地分为公有和私有,故B项正确;ACD项不符合材料的主旨,可排除。

20. 有学者指出,食品生产日渐集约化,食品加工业越来越配合耐久性消费品产业所设立的模式,供给变得机械化,配销经过重组,用餐时间随着工作模式的改变而发生变化。该学者意在说明( )

A. 全球化转变了人们的饮食观念 B. 食品多元化丰富了人们的物质生活

C. 工业化改变了食品生产方式 D. 城市化加快了人们的生活节奏

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是本质题、影响题。根据材料“食品生产日渐集约……配销经过重组,用餐时间随着工作模式的改变而发生变化。”可知,食品生产日趋“工业化”,这说明工业化改变了食品的生产方式,C项正确;人们饮食观念的变化和生活方式的多样化有关,与全球化关系不大,排除A项;材料未涉及食品多元化对人们物质生活的影响,排除B项;材料强调的是食品生产日趋“工业化”,未涉及城市化进程与人们生活节奏加快的关系,排除D项。故选C项。

21. 美国某知名生物科技公司推出的一项“宏伟计划”:收购全球种子公司——利用转基因技术加以“改良”——用申请了专利的转基因种子替代天然种子——控制全球食品供应。该公司目前已收购全球21%的种子公司,控制93%的转基因食品市场。该材料主要说明( )

A. 全球化背景下维护国家安全的重要性

B. 跨国公司控制了国际技术贸易

C. 跨国公司促进了国际贸易和世界经济的增长

D. 全球化形势下,发展中国家要趋利避害,积极应对

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。根据材料可知,该公司目前已收购全球21%的种子公司,控制93%的转基因食品市场,其实这是一个非常可怕的经济现象,意味着不少主权国家的经济安全将会面临着严重的冲击,但全球化是世界经济发展的必然趋势,发展中国家不能逃避,而是趋利避害,积极应对,D项正确;材料说明发展中国家维护国家经济安全的重要性,而不是国家安全,排除A项;材料无法体现跨国公司对技术贸易的控制,排除B项;材料重点在于跨国公司对于发展中国家经济发展的不利,没有强调其促进经济的增长作用,排除C项。故选D项。

22. 16~17世纪,荷兰人发明了银行票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题,又创建了世界上最早、规模最大、流动性最好的金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题。据此可知,当时荷兰金融业兴起的背景是( )

A. 专制王权不断发展

B. 欧洲封建制度加速崩溃

C. 世界市场逐渐形成

D. 地中海沿岸经济较繁荣

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“16~17世纪”“荷兰人发明了银行票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题”“创建了世界上最早……的金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题”结合所学知识可知,随着16-17世纪早期殖民扩张,世界各地之间的联系进一步加强,荷兰金融业在这个基础上发展,故C选项正确;材料内容强调了荷兰金融业兴起的背景是世界市场逐渐形成,没有强调专制王权发展问题,故A选项错误;根据材料“票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题”“金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题”可知,荷兰金融业兴起的背景是世界市场逐渐形成,而不是欧洲封建制度加速崩溃,故B选项错误;材料内容强调了荷兰金融业发展的背景是世界各地之间联系加强,而与地中海沿岸经济是否繁荣无关,故D选项错误。

23. 下表反映了1919年和1925年苏俄(联)农村每个成年人消费量变化情况(单位:千克)。 此变化主要是由于

粮食 肉 糖

1919年 181 16.5 0.5

1925年 229 38.7 4.6

A. 政府减轻了农民负担 B. 农业生产技术革新

C. 工业化建设全面开展 D. 新经济政策的实施

【答案】D

【解析】

【详解】由表格数据可知,1925年苏俄(联)农村每个成年人的消费量要比1919年有较大的提高。依据所学知识可知,此变化主要是由于新经济政策的实施维护了农民的利益、调动了农民生产积极性,故D正确;政府减轻农民负担不是此变化的主要原因,故A错误;此时苏俄的农业生产技术没有出现革新,故B不符合史实;工业化建设全面开展是在1928年,故C错误。

24. 收录于古罗马时代的公寓墙上的一则广告:“从7月1日起,店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室将被出租,打算承租的人可与格纳埃乌斯·阿雷乌斯·尼基迪乌斯·梅乌斯的奴隶普利姆斯商约。”由此可见,当时的罗马( )

A. 有复合式公寓建筑形态 B. 有买卖房屋的一定程序

C. 城市管道系统比较完备 D. 限制了贵族权力滥用

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(罗马)。根据材料“店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室”结合所学知识可知,当时罗马有复合式公寓的建筑形态,A项正确;材料是房屋的出租,不涉及买卖,排除B项;材料仅有出租店铺及房屋的广告信息,与城市管道系统无必然关联,排除C项;材料不涉及限制贵族权力,排除D项。故选A项。

25. 青蒿素的发现与应用,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法而获得诺贝尔生理学或医学奖。对青蒿的抗疟疾作用进行了明确记载的中国古代医学家是

A. 葛洪 B. 扁鹊 C. 孙思邈 D. 李时珍

【答案】A

【解析】

【详解】晋代葛洪著《肘后备急方》中记录的40多个治疗疟疾的办法,其中第2个是“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽取之”,这个方有可能治好疟疾。”,A项正确,排除B、C、D项。故选A项。

26. 新航路开辟后,从亚洲输入欧洲的香料比开通前“扩大了三十倍”,还有世界各地的新商品,如烟草、茶叶、咖啡、可可等在欧洲市场上流通,改变了西欧各国的经济地位。这主要是因为物种交流

A. 促进了人类文明的交流 B. 削弱了土耳其的实力

C. 推动了工业革命爆发 D. 促进了欧洲社会转型

【答案】A

【解析】

【详解】“从亚洲输入欧洲的香料比开通前‘扩大了三十倍’,还有世界各地的新商品,如烟草、茶叶、咖啡、可可等在欧洲市场上流通”是因为物种交流促进了人类文明的交流,A项正确;材料与土耳其无关,排除B项;工业革命开始于18世纪中后期,时间上与材料“新航路开辟后”不符,排除C项;物种交流与欧洲社会转型无直接联系,排除D项。

27. 19世纪末,英国工业城市曼彻斯特的工人们会喝“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。这表明( )

A. 商品的全球流通改变人们的生活方式 B. 欧洲农作物种植结构发生变化

C. 两次工业革命提高了工人的消费水平 D. 全球贸易网形成加剧文化冲突

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题,根据题干设问可知是本质题,准确的时空是:19世纪末英国。根据材料“将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖”,并结合所学知识可知,英国工人所饮之茶、瓷杯、糖来自世界多个地区,这反映了世界市场逐渐形成,实现了全球商品流通,使人们的生活内容变得丰富,A项正确;材料仅涉及到饮茶的构成,没有明确欧洲农作物的具体种植情况,不能得出“欧洲农作物种植结构发生变化”的结论,排除B项;仅从工人们的饮茶的构成不能说明民众的消费水平提高,排除C项;全球贸易网的形成促进了文化交流,排除D项。故选A项。

28. 当前经济全球化的一个严酷现实是:受益者永远是那些持有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘,贫困不断加深,与发达国家的经济差距在加大。这反映出( )

A. 发展中国家与发达国家经济差距日益加大

B. 发展中国家要走符合自身国情的发展道路

C. 发达国家找到了世界经济共同发展的途径

D. 建立公正合理的国际经济新秩序的必要性

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据“受益者永远是那些持有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘……”可得出这些现象主要是旧的国际经济政治秩序导致的,因此材料强调的是建立公正合理的国际经济新秩序的必要性,D项正确;材料没有体现差距,排除A项;BC项与材料主旨不符合,排除BC项。故选D项。

【点睛】

29. 十一届三中全会的中心议题是讨论工作重点转移问题。会议提出:“应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用”。这一决议的意义在于( )

A. 明确了经济体制改革目标 B. 建立了对外开放的基本格局

C. 解决了政企不分的问题 D. 推动了中国经济体制转型

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“十一届三中全会.......提出:‘应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事.......’”及所学知识,可得知十一届三中全会是经济体制改革的起点,这一决议的意义在于推动了中国经济体制转型,D项正确;明确了经济体制改革目标是在1992年党的十四大,排除A项;材料未体现对外开放,排除B项;城市经济体制改革是在1984年,与材料不符,排除C项。故选D项。

30. 《汉书·元帝纪》记载,“汉家自有制度,本以霸王道杂之”,朱元璋制《大诰》,“君之养民,五教五刑焉",明代学者颜钧也提到,“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘 ”以上言论反映了( )

A. 礼相较于法更得统治者青睐 B. 儒家治国主张不断受到冲击

C. 统治者治理国家手段多样化 D. 治国思想随着时代不断进步

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料中“霸王道杂之”,到“五教五刑”“礼法立教,出礼入刑”可知,古代统治者治理国家手段多样,C项正确;材料中没有体现治国手段哪一种更重要,排除A项;据材料可知,儒家思想一直都是历代统治者非常重视的治国思想,没有体现其受到冲击,排除B项;治国思想上一直都是儒法并用,并没有明显的进步,排除D项。故选C项。

二、非选择题

31. 阅读材料、完成下列要求。

材料一 在金字塔聚集区,有大小金字塔万余座,不过最完美、最引人注意的当属吉萨的三座,其建筑的技巧远今无人能解。吉萨最高的胡夫金字塔,高达146.5米,估计是在公元前2560年完成的,约由230万块切割的石块堆叠而成,平均每块石头重约2.5吨,这些石头可以供应30个纽约市所需的石材。在孟菲斯的周围,残存的祭祀神殿、金字塔、坟墓等建筑几乎都是无可匹敌的人类遗产。神秘的埃及金字塔吸引许多科学家和历史学家前往探究,也吸引世界各地的无数游客前去观光游览。近十年来,参观金字塔的大量游人使金字塔内部湿度不断上升、化学物质增加,从而损害了金字塔的牢固性。为了更好保护金字塔这一珍贵古迹,1995年4月,埃及政府宣布1995年为保护金字塔年。

——摘编自宋涛《世界文化与自然遗产》

材料二 科潘第15王卡克易普亚完成了著名的“象形文字台阶金字塔”的建造,该建筑西侧台阶均用雕刻有象形文字的切割石块砌成,上面共有2 200个文字,是玛雅世界现存最长的文字资料。这些文字记录了从科潘第1王开始历代国王的在位时间和主要事迹。台阶两侧装饰着可以沟通冥界和人间的百足虫蜈蚣的身体。金字塔上面的神庙已经完全坍塌,但残留了一些重要的雕刻部件,包括象征武士精灵的蝴蝶翅膀、刀形的屋顶装饰、捆绑俘虏的绳索等,充满了武力和祭祀的血腥性。

——摘编自李新伟《触摸玛雅文明之科潘》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界遗产委员会将埃及金字塔列为世界文化遗产的理由并指出埃及金字塔的现代价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括玛雅“象形文字台阶金字塔”遗址的文化特征。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玛雅“象形文字台阶金字塔”和埃及金字塔的异同。

【答案】(1)理由:独特建筑艺术,集中体现了古埃及人民的智慧及创造能力,反映出古埃及在天文学、数学等方面的非凡成就;独特的历史见证,承载了古埃及的历史,是古埃及文明的象征;是建筑群的杰出范例,人类建筑史上的奇迹。

现代价值:旅游价值;艺术欣赏价值;科学考察价值。(答出两点即可)

(2)文化特征:注重宣扬正统王系;彰显宗教崇拜;体现了灵魂不灭观念;充满原始性以及血腥性。

(3)异:埃及金字塔主要用作陵墓;玛雅“象形文字台阶金字塔”可同时作为神庙、天文台和坟墓使用;外形不同;保存状况不同。(答出两点即可)

同:均是由巨石堆砌而成的;均可作为陵墓使用;都是重要的世界文化遗产,具有极高的艺术价值。(答出两点即可)

【解析】

【详解】(1)理由:根据材料一中“有大小金字塔万余座”“(吉萨金字塔)建筑的技巧远今无人能解”“胡夫金字塔,高达146.5米”“约由230万块切割的石块堆叠而成,平均每块石头重约2.5吨”,结合所学知识可知,世界遗产委员会将埃及金字塔列为世界文化遗产的理由主要有,其独特的建筑艺术,集中体现了古埃及人民的智慧及创造能力,反映出古埃及在天文学、数学等方面的非凡成就,独特的历史见证,承载了古埃及的历史,是古埃及文明的象征,是建筑群的杰出范例,人类建筑史上的奇迹。现代价值:根据材料一中“(金字塔)吸引世界各地的无数游客前去观光游览”可知,旅游价值;根据“残存的祭祀神殿、金字塔、坟墓等建筑几乎都是无可匹敌的人类遗产”,结合所学知识可知,艺术欣赏价值;根据“埃及金字塔吸引许多科学家和历史学家前往探究”可知,科学考察价值。

(2)文化特征:根据材料二中“记录了从科潘第1王开始历代国王的在位时间和主要事迹”可知,注重宣扬正统王系;根据“装饰着可以沟通冥界和人间的百足虫蜈蚣的身体”,结合所学知识可知,彰显宗教崇拜,体现了灵魂不灭观念;根据“象征武士精灵的蝴蝶翅膀、刀形的屋顶装饰、捆绑俘虏的绳索等,充满了武力和祭祀的血腥性”可知,充满原始性以及血腥性。

(3)异:综合材料一、二,结合所学知识可知,两者的用途不同,埃及金字塔主要用作陵墓,玛雅金字塔还是神庙、天文台,并且从外形和保存状况上看,两者也有很大不同。同:根据材料一中“胡夫金字塔,高达146.5米,估计是在公元前2560年完成的,约由230万块切割的石块堆叠而成”,结合材料二中“(‘象形文字台阶金字塔’)西侧台阶均用雕刻有象形文字的切割石块砌成”可知,两者均是由巨石堆砌而成的;结合所学知识可知,玛雅“象形文字台阶金字塔”和埃及金字塔均可作为陵墓使用;综合两则材料和相关问题可知,两者都是重要的世界文化遗产,具有极高的艺术价值。

32. 阅读下列材料,回答问题。

材料辣椒原产自中、南美洲的墨西哥、秘鲁等地。1548年辣椒由地中海地域推进到英格兰,16世纪末传入中欧。1542年以前葡萄牙人从巴西把辣椒带到印度,天正十一年辣椒传入日本,16世纪末传入朝鲜,进入17世纪,许多辣椒品种传入东南亚各国。

……可以推测辣椒传入中国应该是明末清初,但起初只是作为观赏作物和药物。大量传入则是康熙二十二年(1683)大开海禁之后。值得一提的是,长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜椒著称。人们常不无戏谑地说江西人是“辣不怕”,湖南人是“怕不辣”,四川人“不怕辣”。这种情况的产生可能与清初的人口大迁移有关。

辣椒原产美洲,但其“外婆家”却没有中国人这样普泛与深重的嗜辣文化。这种情结的形成无疑有着极其深远的历史根源和社会经济根源。……中国传统本草学一向认为辛辣食物或辛辣味有“除六腑寒冷”的功效。此外辣椒适应性很强,种植成本低,在我国大部分地区都能种植。过去由于交通不便和商品意识不强,辣椒主要在食辣区域种植,形成了传统的辣椒生产区。进入20世纪90年代,我国蔬菜格局变化,辣椒生产出现了适地化、规模化、商品化生产,在全国各地逐步发展成千万农民致富奔小康的产业经济。

——戴雄泽《漫话辣椒的起源和传播》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国种植利用辣椒的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国形成“普泛与深重的嗜辣文化”的原因并举例说明这一文化在生活中的体现。

【答案】(1)特点:从美洲传入并推广传播;传播过程中出现地域差别;与中国本土文化结合;从区域性种植到全国性种植;从小规模种植到规模化、商品化种植。

作用:丰富了我国民众的餐桌;改变农作物生产结构,促进农业发展;形成有本土特色的辣椒文化。

(2)原因:中国与世界的联系加强,辣椒通过多种渠道传入中国;辣椒的生理特性满足了劳动人民对廉价且有滋味食物的需求;中医的认同;辣椒本身适应性强,种植成本低;劳动人民在食物制作方面的智慧;人口的迁徙。

举例:饮食方面:如多种与辣椒有关的菜名;

文学方面:“泼辣”等词语形容有胆量、有魄力、性格火爆的女性;

社会生活方面:“辣妹子”形容性格火辣的湖南姑娘。

生活谚语方面:“不吃辣椒不革命”“无辣不欢”。

【解析】

【详解】(1)特点:根据“辣椒原产自中、南美洲的墨西哥、秘鲁等地”“可以推测辣椒传入中国应该是明末清初”得出从美洲传入并推广传播;根据“人们常不无戏谑地说江西人是‘辣不怕’,湖南人是‘怕不辣’,四川人‘不怕辣’”得出传播过程中出现地域差别;根据“其‘外婆家’却没有中国人这样普泛与深重的嗜辣文化”得出与中国本土文化结合;根据“形成了传统的辣椒生产区”“在全国各地逐步发展成千万农民致富奔小康的产业经济”得出从区域性种植到全国性种植;根据“辣椒生产出现了适地化、规模化、商品化生产”得出从小规模种植到规模化、商品化种植。

作用:根据材料,可从丰富我国民众的餐桌、改变农作物生产结构和形成有本土特色的辣椒文化等角度总结回答。

(2)原因:根据材料“许多辣椒品种传入东南亚各国”“长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜椒著称”“中国传统本草学一向认为辛辣食物或辛辣味有‘除六腑寒冷’的功效”“辣椒适应性很强,种植成本低”“与清初的人口大迁移有关”等信息分析总结。

举例:结合现实生活,可举出与辣椒有关的菜名,与辣有关的词语,如:泼辣,辣妹子等。

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

【答案】(1)原因:春秋战国诸侯争霸,分封制的崩溃瓦解;原有的官俸的分封制度的崩溃;铁犁和牛耕的使用,导致的生产力的发展;士阶层的崛起;贵族政治被官僚政治逐渐取代;社会由奴隶社会向封建社会的转型。特点:以实物俸禄为主;标准渐趋规范和统一;俸禄形式多样。

(2)变化:把官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放;俸禄日益渐薄。影响:减少了财政开支,缓解了财政压力;有利于对官吏的有效管理和考核,一定程度树立了廉政的仕风;加深了吏治的腐败和政治的腐朽;加重了百姓负担,扩大了社会矛盾,导致了明朝的灭亡。

【解析】

【详解】(1)原因一问,根据材料“我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式”,可以得出原有的官俸的分封制度的崩溃;根据所学知识,可以从分封制崩溃、生产力发展、士阶层的崛起、官僚政治的出现、社会转型等角度回答。特点一问,根据材料“当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟)”,可以得出以实物俸禄为主;根据材料“秦朝开始才有了统一的俸禄制度”,可以得出标准渐趋规范和统一;根据材料“俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类”,可以得出俸禄形式多样。

(2)变化一问,根据材料“把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸”,可以得出把官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放;根据材料“与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语”,可以得出俸禄日益渐薄。影响一问,从积极上,可以从对官吏的管理和廉政仕风、缓解财政压力等角度回答;消极,可以从加深吏治的腐败和政治的腐朽、加剧社会矛盾、加速明朝灭亡等角度回答。

历史

一、选择题

1. 有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是( )

A. 中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B. 佛教被统治者改造成精神统治工具

C. 中国佛教与儒家争夺正统地位 D. 佛教深受中国文化浸润利于其传播

2. 哥伦布发现美洲之后,因欧洲殖民者血腥的屠杀和残酷的压榨剥削,致使印第安人大批死亡而濒于灭绝,巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人。这一现象导致( )

A. 世界各地物种的交流 B. 商业革命的到来

C. 美洲民主运动的兴起 D. 黑奴贸易的猖獗

3. 17世纪初,当欧洲大陆的宗教专制受到迅速衰落时,北美殖民地的宗教专制却十分强大,各殖民地统治机构大多政教合一,由教会主导,严重束缚了殖民地的发展。这一不同主要是源于殖民地( )

A. 移民与宗教文化多元 B. 缺乏启蒙思想的深刻洗礼

C. 政府的专制统治强大 D. 种植园经济得到快速发展

4. 当蒙古部落之间的征战结束后,对外征服便开始了。草原游牧生活具有专业化和单一化的特征。游牧部落很少能自给自足,且与定居者的商业交往经常受到农业帝国的限制,而唯利是图的商人与游牧者有着共同的利益,在部落对外征服中他们将协调行动,给定居文明以致命打击。由此产生的影响是( )

A. 游牧民族逐步转向定居农耕经济 B. 蒙古贵族鼓励发展商业贸易

C. 蒙古帝国发动对农业帝国的征服 D. 对外征服推广游牧生活方式

5. 一战前后,中国思想界提出一系列关于“国民性”、“国性”、“中国之魂”、“国本”的主张。这表明( )

A. 文化的民族性受到关注 B. 向西方学习成为时代潮流

C. 封建思想依然根深蒂固 D. 各派救国方案趋于一致

6. “文物”一词开始见于《左传桓公二年》:“夫德,俭而有度,豋降有数,文物以记之,声明以发之;以临照百官,百官于是乎不敢易纪律。”该古籍中所说的文物是指( )

A. 人类具体活动的物质遗存 B. 具体的礼乐典章制度

C. 传递文化思想的文化载体 D. 以甲骨、青铜器为主的古代器物

7. 进入20世纪50年代,我国在发展幼儿教育、小学教育、普通中学教育等全日制教育的同时,也在全国范围内推行识字教育。到了1953年,在职工中扫除文盲近一百万人,农民中扫除文盲约三百万人。这些举措( )

A. 为提高国民素质奠定了基础 B. 标志着国民教育体系初步形成

C. 深受“科教兴国”战略的影响 D. 体现了“三个面向”的指导方针

8. 阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术走向世界;佛教在中国发扬光大,又在东南亚弦歌不辍;儒家文化起源中国,又深受欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家推崇。这一材料表明中华文化的特点是

A. 品格独特,内容优秀 B. 博大精深,底蕴深厚

C. 绵延不绝,传承至今 D. 博采众长,兼收并蓄

9. 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A. 进入小亚细亚的发展成为赫梯人 B. 进入伊朗高原的发展成为亚述人

C. 进入巴尔干半岛的发展成为希腊人 D. 进入印度河流域的发展成为雅利安人

10. 1502年第一批黑奴被运送到美洲,黑奴贸易随即开始,盛行了三个多世纪。通过黑奴贸易,殖民者获得了高额的利润,到19世纪中后期基本停止。黑奴贸易停止的主要原因是

A. 天赋人权理念深入人心 B. 资本主义发展到新阶段

C. 种族歧视问题得到解决 D. 非洲发生资产阶级革命

11. 从秦到隋,铜币钱文是货币重量的大小,这一特点延续了商品货币的特征,价值须与重量成正比,可以依据钱文检验货币足值与否。到了唐代,表示货币重量的钱文消失了,代以“通宝”这类写有国号、年号或吉利语的钱币。货币的变化体现出

A. 其本身的价值逐渐提高 B. 政府信用性日渐突出

C. 形制由多元化走向统一 D. 发行日益被国家垄断

12. 《汉书·百官公卿表》:“御史大夫,秦官,位上卿,银印紫绶,掌副丞相。”在秦代,御史大夫的本职是“典正法度”、“举劾非法”,还掌管制诏和公卿奏章,直接受命于皇帝。这些记载反映出

A. 御史大夫地位实际高于丞相

B. 汉朝对秦代官制进行了变革

C. 汉代中央集权较秦有所加强

D. 中央监察满足了皇权的需要

13. 《读通鉴论》曰:“两端争胜,而徒为无益之论者,辨封建者是也。□□□□,垂二千年而弗能改矣。”句中省略处应填入

A. 分封之制 B. 郡县之制 C. 郡国并行 D. 行省制度

14. 1975年底,在湖北云梦睡虎地出土了一千一百余枚秦代竹简。抄录的有关法律文书,记录了刑事、经济、民事和官吏管理的法律条文,是弥足珍贵的历史资料。从中可以得到秦朝的确切信息是( )

A. 关心民众生活 B. 加强专制集权 C. 形成立法规范 D. 进入法制社会

15. 1960年,中共中央确定了“努力主动地在外交上开创新的局面”的方针。1963年到1964年,周恩来总理出访阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、加纳等非洲十国,中国对外援助坚持平等互利,尊重受援国主权,增进了中非友谊和互信,扩大了中国的国际影响。据此可知,当时中国的外交

A. 具有较为浓厚的意识形态色彩 B. 重视发展与不结盟国家的关系

C. 为打破外交困局进行政策调整 D. 致力于恢复联合国的合法席位

16. 1982年宪法与前面几次修订宪法相比,不仅确认了“民主”和“法治”两项基本的宪法原则,而且明确规定了整个国家权力必须紧紧围绕“经济建设”这个中心运转。在保障人权方面,最突出的地方莫过于将“公民的基本权利和义务”调至“国家机构”之前。这些变化( )

A. 开启了社会主义现代化建设新时期 B. 巩固了城市经济体制改革的新成果

C. 旨在确立人民民主和社会主义原则 D. 顺应了新时期政治经济建设的需求

17. 1951年《关于第一次全国民族教育会议的报告》指出,“有独立语言而尚无文字或文字不全的民族,一面着手创立文字和改革文字;一面得按自愿原则,采用汉族语文或本民族所习用的语文进行教学”。这一规定( )

A. 体现了国家的统一性 B. 有利于文字的继承发展

C. 反映出文化的民族性 D. 丰富了传统文化的内涵

18. 洪武元年(1368年)的《大明令》规定:凡鳏寡孤独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。监察御史、按察司官,常加体察。洪武二十二年(1389年)的法律规定:凡鳏寡孤独及笃废之人……所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏财减者,以监守自盗论。这反映了明代初期( )

A. 民主法治体系日渐完善 B. 弱势群体获得了有效救助

C. 社会秩序稳定备受重视 D. 社会救济完全由官府负责

19. 阿兹特克村社的土地为公共所有,各家的父亲分得土地,终身耕种,死后交回村社;贵族的土地为私人所有,由土地所在地的村社农民耕种。这表明阿兹特克人

A. 家庭的主人掌握一部分土地 B. 土地所有制分为公有和私有

C. 贵族的土地由村社统一管理 D. 贵族会经常吞并村社的土地

20. 有学者指出,食品生产日渐集约化,食品加工业越来越配合耐久性消费品产业所设立的模式,供给变得机械化,配销经过重组,用餐时间随着工作模式的改变而发生变化。该学者意在说明( )

A. 全球化转变了人们的饮食观念 B. 食品多元化丰富了人们的物质生活

C. 工业化改变了食品生产方式 D. 城市化加快了人们的生活节奏

21. 美国某知名生物科技公司推出的一项“宏伟计划”:收购全球种子公司——利用转基因技术加以“改良”——用申请了专利的转基因种子替代天然种子——控制全球食品供应。该公司目前已收购全球21%的种子公司,控制93%的转基因食品市场。该材料主要说明( )

A. 全球化背景下维护国家安全的重要性

B. 跨国公司控制了国际技术贸易

C. 跨国公司促进了国际贸易和世界经济的增长

D. 全球化形势下,发展中国家要趋利避害,积极应对

22. 16~17世纪,荷兰人发明了银行票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题,又创建了世界上最早、规模最大、流动性最好的金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题。据此可知,当时荷兰金融业兴起的背景是( )

A 专制王权不断发展

B. 欧洲封建制度加速崩溃

C. 世界市场逐渐形成

D. 地中海沿岸经济较繁荣

23. 下表反映了1919年和1925年苏俄(联)农村每个成年人消费量的变化情况(单位:千克)。 此变化主要是由于

粮食 肉 糖

1919年 181 16.5 0.5

1925年 229 38.7 4.6

A. 政府减轻了农民负担 B. 农业生产技术革新

C. 工业化建设全面开展 D. 新经济政策的实施

24. 收录于古罗马时代的公寓墙上的一则广告:“从7月1日起,店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室将被出租,打算承租的人可与格纳埃乌斯·阿雷乌斯·尼基迪乌斯·梅乌斯的奴隶普利姆斯商约。”由此可见,当时的罗马( )

A. 有复合式公寓建筑形态 B. 有买卖房屋的一定程序

C. 城市管道系统比较完备 D. 限制了贵族的权力滥用

25. 青蒿素的发现与应用,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法而获得诺贝尔生理学或医学奖。对青蒿的抗疟疾作用进行了明确记载的中国古代医学家是

A. 葛洪 B. 扁鹊 C. 孙思邈 D. 李时珍

26. 新航路开辟后,从亚洲输入欧洲的香料比开通前“扩大了三十倍”,还有世界各地的新商品,如烟草、茶叶、咖啡、可可等在欧洲市场上流通,改变了西欧各国的经济地位。这主要是因为物种交流

A. 促进了人类文明的交流 B. 削弱了土耳其的实力

C. 推动了工业革命爆发 D. 促进了欧洲社会转型

27. 19世纪末,英国工业城市曼彻斯特的工人们会喝“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。这表明( )

A. 商品的全球流通改变人们的生活方式 B. 欧洲农作物种植结构发生变化

C. 两次工业革命提高了工人的消费水平 D. 全球贸易网形成加剧文化冲突

28. 当前经济全球化的一个严酷现实是:受益者永远是那些持有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘,贫困不断加深,与发达国家的经济差距在加大。这反映出( )

A. 发展中国家与发达国家经济差距日益加大

B. 发展中国家要走符合自身国情的发展道路

C. 发达国家找到了世界经济共同发展的途径

D. 建立公正合理的国际经济新秩序的必要性

29. 十一届三中全会的中心议题是讨论工作重点转移问题。会议提出:“应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用”。这一决议的意义在于( )

A. 明确了经济体制改革目标 B. 建立了对外开放的基本格局

C. 解决了政企不分问题 D. 推动了中国经济体制转型

30. 《汉书·元帝纪》记载,“汉家自有制度,本以霸王道杂之”,朱元璋制《大诰》,“君之养民,五教五刑焉",明代学者颜钧也提到,“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘 ”以上言论反映了( )

A 礼相较于法更得统治者青睐 B. 儒家治国主张不断受到冲击

C. 统治者治理国家手段多样化 D. 治国思想随着时代不断进步

二、非选择题

31. 阅读材料、完成下列要求。

材料一 在金字塔聚集区,有大小金字塔万余座,不过最完美、最引人注意的当属吉萨的三座,其建筑的技巧远今无人能解。吉萨最高的胡夫金字塔,高达146.5米,估计是在公元前2560年完成的,约由230万块切割的石块堆叠而成,平均每块石头重约2.5吨,这些石头可以供应30个纽约市所需的石材。在孟菲斯的周围,残存的祭祀神殿、金字塔、坟墓等建筑几乎都是无可匹敌的人类遗产。神秘的埃及金字塔吸引许多科学家和历史学家前往探究,也吸引世界各地的无数游客前去观光游览。近十年来,参观金字塔的大量游人使金字塔内部湿度不断上升、化学物质增加,从而损害了金字塔的牢固性。为了更好保护金字塔这一珍贵古迹,1995年4月,埃及政府宣布1995年为保护金字塔年。

——摘编自宋涛《世界文化与自然遗产》

材料二 科潘第15王卡克易普亚完成了著名的“象形文字台阶金字塔”的建造,该建筑西侧台阶均用雕刻有象形文字的切割石块砌成,上面共有2 200个文字,是玛雅世界现存最长的文字资料。这些文字记录了从科潘第1王开始历代国王的在位时间和主要事迹。台阶两侧装饰着可以沟通冥界和人间的百足虫蜈蚣的身体。金字塔上面的神庙已经完全坍塌,但残留了一些重要的雕刻部件,包括象征武士精灵的蝴蝶翅膀、刀形的屋顶装饰、捆绑俘虏的绳索等,充满了武力和祭祀的血腥性。

——摘编自李新伟《触摸玛雅文明之科潘》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界遗产委员会将埃及金字塔列为世界文化遗产的理由并指出埃及金字塔的现代价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括玛雅“象形文字台阶金字塔”遗址的文化特征。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玛雅“象形文字台阶金字塔”和埃及金字塔的异同。

32 阅读下列材料,回答问题。

材料辣椒原产自中、南美洲的墨西哥、秘鲁等地。1548年辣椒由地中海地域推进到英格兰,16世纪末传入中欧。1542年以前葡萄牙人从巴西把辣椒带到印度,天正十一年辣椒传入日本,16世纪末传入朝鲜,进入17世纪,许多辣椒品种传入东南亚各国。

……可以推测辣椒传入中国应该是明末清初,但起初只是作为观赏作物和药物。大量传入则是康熙二十二年(1683)大开海禁之后。值得一提的是,长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜椒著称。人们常不无戏谑地说江西人是“辣不怕”,湖南人是“怕不辣”,四川人“不怕辣”。这种情况的产生可能与清初的人口大迁移有关。

辣椒原产美洲,但其“外婆家”却没有中国人这样普泛与深重的嗜辣文化。这种情结的形成无疑有着极其深远的历史根源和社会经济根源。……中国传统本草学一向认为辛辣食物或辛辣味有“除六腑寒冷”的功效。此外辣椒适应性很强,种植成本低,在我国大部分地区都能种植。过去由于交通不便和商品意识不强,辣椒主要在食辣区域种植,形成了传统的辣椒生产区。进入20世纪90年代,我国蔬菜格局变化,辣椒生产出现了适地化、规模化、商品化生产,在全国各地逐步发展成千万农民致富奔小康的产业经济。

——戴雄泽《漫话辣椒的起源和传播》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国种植利用辣椒的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国形成“普泛与深重的嗜辣文化”的原因并举例说明这一文化在生活中的体现。

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

腾冲市名校2022-2023学年高二下学期期末考试

历史 答案解析

一、选择题

1. 有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是( )

A. 中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B. 佛教被统治者改造成精神统治工具

C. 中国佛教与儒家争夺正统地位 D. 佛教深受中国文化浸润利于其传播

【答案】D

【解析】

【详解】根据“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”可以看出,佛教传入中国后,融合了中国传统儒学的内容,逐渐实现了本土化,说明佛教深受中国文化浸润利于其传播,D项正确;趋同的说法错误,排除A项;材料没有体现是精神统治工具,排除B项;儒学是正统,并不存在争夺正统的情况,排除C项。故选D项。

2. 哥伦布发现美洲之后,因欧洲殖民者血腥的屠杀和残酷的压榨剥削,致使印第安人大批死亡而濒于灭绝,巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人。这一现象导致( )

A. 世界各地物种的交流 B. 商业革命的到来

C. 美洲民主运动的兴起 D. 黑奴贸易的猖獗

【答案】D

【解析】

【详解】由所学欧洲殖民扩张及美洲族群的变化可知, 屠杀、奴役以及美洲大陆没有过的传染病,造成美洲土著居民的印第安人的大量死亡,为了弥补劳动力的不足,16世纪以后,殖民者开始从非洲掳掠、贩卖黑人奴隶到美洲,罪恶的黑奴贸易开展起来,D项正确; 材料强调欧洲殖民侵略对美洲人口结构的影响,A项不符合材料主旨,排除A项;材料强调欧洲殖民侵略对美洲人口结构的影 响,与商业革命无关,排除B项; 美洲的民族民主运动开始于19世纪初,排除C项。 故选D项。

3. 17世纪初,当欧洲大陆的宗教专制受到迅速衰落时,北美殖民地的宗教专制却十分强大,各殖民地统治机构大多政教合一,由教会主导,严重束缚了殖民地的发展。这一不同主要是源于殖民地( )

A. 移民与宗教文化多元 B. 缺乏启蒙思想的深刻洗礼

C. 政府的专制统治强大 D. 种植园经济得到快速发展

【答案】A

【解析】

【详解】本题考查殖民扩张的背景。北美殖民地地区移民与宗教文化多元,使得民族、宗教与文化冲突十分复杂,因此殖民当局为了维持殖民地地区的稳定就需要宗教权威的帮助,因而殖民地地区的宗教专制十分强大,A项正确;17世纪初,欧洲大陆同样缺乏启蒙思想的深刻洗礼,排除B项;而且欧洲各国政府的专制统治更为强大,排除C项;北美殖民地的种植园经济快速发展,并不是宗教专制的强化的原因,排除D项。故选A项。

4. 当蒙古部落之间的征战结束后,对外征服便开始了。草原游牧生活具有专业化和单一化的特征。游牧部落很少能自给自足,且与定居者的商业交往经常受到农业帝国的限制,而唯利是图的商人与游牧者有着共同的利益,在部落对外征服中他们将协调行动,给定居文明以致命打击。由此产生的影响是( )

A. 游牧民族逐步转向定居农耕经济 B. 蒙古贵族鼓励发展商业贸易

C. 蒙古帝国发动对农业帝国的征服 D. 对外征服推广游牧生活方式

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题设问词是影响题。据本题时间信息可知准确时空:古代蒙古帝国。据题干可知主要结论:蒙古部落之间征战结束后,蒙古帝国开始了对定居文明的战争。因此C项正确;材料反映蒙古帝国征服农耕文明国家,而不是游牧民族转向农耕经济,排除A项;材料提到商人在游牧部落对农耕国家战争中的作用,但没有涉及蒙古贵族鼓励商业,排除B项;材料反映蒙古对农耕国家的战争,但没有涉及推广游牧生活,排除D项。故选C项。

5. 一战前后,中国思想界提出一系列关于“国民性”、“国性”、“中国之魂”、“国本”的主张。这表明( )

A. 文化民族性受到关注 B. 向西方学习成为时代潮流

C. 封建思想依然根深蒂固 D. 各派救国方案趋于一致

【答案】A

【解析】

【详解】根据所学可知,随着西方国家的殖民侵略,西方也把向中国输出民主、自由、人权等价值观,企图淡化中国的民族意识,中国则在吸收外来文化的同时,也努力保护自己的民族文化,使自身文化呈现多样性,“国民性”、“国性”、“中国之魂”、“国本”的主张,体现了文化的民族性受到关注,A项正确;材料强调中国民族文化,排除B项;材料没有体现封建思想,排除C项;D项材料信息无法体现,且表述太绝对,排除。故选A项。

6. “文物”一词开始见于《左传桓公二年》:“夫德,俭而有度,豋降有数,文物以记之,声明以发之;以临照百官,百官于是乎不敢易纪律。”该古籍中所说的文物是指( )

A. 人类具体活动的物质遗存 B. 具体的礼乐典章制度

C. 传递文化思想的文化载体 D. 以甲骨、青铜器为主的古代器物

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力。由材料“文物……记之……临照百官……不敢易纪律”等关键信息可知,这里所说的”文物“并不是遗址或器物,而是指具体的礼乐典章制度,用于约束百官。所以答案选B。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·礼乐制度

7. 进入20世纪50年代,我国在发展幼儿教育、小学教育、普通中学教育等全日制教育的同时,也在全国范围内推行识字教育。到了1953年,在职工中扫除文盲近一百万人,农民中扫除文盲约三百万人。这些举措( )

A. 为提高国民素质奠定了基础 B. 标志着国民教育体系初步形成

C. 深受“科教兴国”战略的影响 D. 体现了“三个面向”的指导方针

【答案】A

【解析】

【详解】新中国成立后,政府大力发展初等教育和扫盲教育,这有利于提高民众的基础知识素养,A项正确;材料没有涉及成人教育以及高等教育,排除B项;科教兴国战略提出于20世纪90年代,排除C项;“三个面向”指导方针提出于20世纪80年代,排除D项。故选A项。

8. 阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术走向世界;佛教在中国发扬光大,又在东南亚弦歌不辍;儒家文化起源中国,又深受欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家推崇。这一材料表明中华文化的特点是

A. 品格独特,内容优秀 B. 博大精深,底蕴深厚

C. 绵延不绝,传承至今 D. 博采众长,兼收并蓄

【答案】D

【解析】

【详解】材料信息强调的是中华文化具有包容性、开放性,能够与外族文化相互融合,体现了中华文化博采众长、兼收并蓄的特点,D项正确;材料主旨强调的是中华文化博采众长,兼收并蓄,并未体现品格独特、底蕴深厚以及绵延不断等特点,A、B、C三项不符合材料主旨,排除。故选D项。

9. 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民,下列说法错误的是 ( )

A. 进入小亚细亚的发展成为赫梯人 B. 进入伊朗高原的发展成为亚述人

C. 进入巴尔干半岛的发展成为希腊人 D. 进入印度河流域的发展成为雅利安人

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】进入伊朗高原的印欧人发展成为了波斯人,亚述人生活在两河流域,故B错误,符合题意;ACD项表述正确,不符合题意。

10. 1502年第一批黑奴被运送到美洲,黑奴贸易随即开始,盛行了三个多世纪。通过黑奴贸易,殖民者获得了高额的利润,到19世纪中后期基本停止。黑奴贸易停止的主要原因是

A. 天赋人权理念深入人心 B. 资本主义发展到新阶段

C. 种族歧视问题得到解决 D. 非洲发生资产阶级革命

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】随着资本主义经济发展到自由竞争阶段,西方国家要求把亚非拉等地变为商品销售市场和原料产地,从而黑奴贸易到19世纪中后期基本停止,故B项正确;A项不是主要原因,排除;C项不符合史实,种族歧视问题仍然存在,排除;D项不符合史实,黑奴贸易仍然有利可图。

11. 从秦到隋,铜币钱文是货币重量的大小,这一特点延续了商品货币的特征,价值须与重量成正比,可以依据钱文检验货币足值与否。到了唐代,表示货币重量的钱文消失了,代以“通宝”这类写有国号、年号或吉利语的钱币。货币的变化体现出

A. 其本身的价值逐渐提高 B. 政府信用性日渐突出

C. 形制由多元化走向统一 D. 发行日益被国家垄断

【答案】B

【解析】

【详解】从以重量命名钱币到以年号命名,反映出政府的在铸币的信用度方面提高和突显,B项正确;货币本身价值并没有提高,排除A项;CD项不是其主旨的反映,排除CD项。故选B项。

12. 《汉书·百官公卿表》:“御史大夫,秦官,位上卿,银印紫绶,掌副丞相。”在秦代,御史大夫的本职是“典正法度”、“举劾非法”,还掌管制诏和公卿奏章,直接受命于皇帝。这些记载反映出

A. 御史大夫地位实际高于丞相

B. 汉朝对秦代官制进行了变革

C. 汉代中央集权较秦有所加强

D. 中央监察满足了皇权的需要

【答案】D

【解析】

【详解】御史大夫直接受命于皇帝,“掌副丞相”、“典正法度”、“举劾非法”,这说明御史大夫负责监察职能,满足了皇权的需要,故D项正确;御史大夫地位低于丞相,丞相是百官之长,故A项错误;材料体现的是汉朝对秦代官制的继承,故B项错误;中央集权指的是中央和地方的关系,不符合材料信息,故C项错误。

13. 《读通鉴论》曰:“两端争胜,而徒为无益之论者,辨封建者是也。□□□□,垂二千年而弗能改矣。”句中省略处应填入

A. 分封之制 B. 郡县之制 C. 郡国并行 D. 行省制度

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生分析材料的能力。解题关键是明白它讲述的内容,这段话其实是王夫之的《封建论》中的一部分,意思是关于封建和郡县之争已经持续了很多年,前一句主要是论述“封建”,也就是分封制。与分封制相对应的就是封建社会的郡县制,是说郡县制度实行了两千年也没有人能更改,因此空白处最恰当的就是郡县之制,因此选择B选项。

点睛:古文中出现的“封建”往往都指的是分封制,因为它的本意是封邦建国,因此是西周分封制的代表。而封建代表封建社会的含义是在近代以后的事情,因此不要被干扰。在古代对封建和郡县研究比较多的是柳宗元,王安石和王夫之。这三个人都写过相关的作品,经常被引用。

14. 1975年底,在湖北云梦睡虎地出土了一千一百余枚秦代竹简。抄录的有关法律文书,记录了刑事、经济、民事和官吏管理的法律条文,是弥足珍贵的历史资料。从中可以得到秦朝的确切信息是( )

A. 关心民众生活 B. 加强专制集权 C. 形成立法规范 D. 进入法制社会

【答案】B

【解析】

【详解】材料中显示的是秦代的法律方面的竹简这是封建统治者加强统治的手段,所以B正确,A错误CD在封建社会不会是法治社会,错误。

15. 1960年,中共中央确定了“努力主动地在外交上开创新的局面”的方针。1963年到1964年,周恩来总理出访阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、加纳等非洲十国,中国对外援助坚持平等互利,尊重受援国主权,增进了中非友谊和互信,扩大了中国的国际影响。据此可知,当时中国的外交

A. 具有较为浓厚的意识形态色彩 B. 重视发展与不结盟国家的关系

C. 为打破外交困局进行政策调整 D. 致力于恢复联合国的合法席位

【答案】C

【解析】

【详解】由材料信息可知,六十年代中国“努力主动地在外交上开创新的局面”,为此周恩来总理出访了非洲十国,增进了中非友谊和互信,扩大了中国的国际影响。据此可知,这是当时中国为打破中苏、中美关系带来的外交困局进行的政策调整,故C正确;这些非洲国家大多是资本主义制度,故A错误;这些国家当时大多不是不结盟国家,故B错误;中国恢复联合国的合法席位是在1971年,此时中国外交的目标不是致力于恢复联合国的合法席位,故D错误。

16. 1982年宪法与前面几次修订的宪法相比,不仅确认了“民主”和“法治”两项基本的宪法原则,而且明确规定了整个国家权力必须紧紧围绕“经济建设”这个中心运转。在保障人权方面,最突出的地方莫过于将“公民的基本权利和义务”调至“国家机构”之前。这些变化( )

A. 开启了社会主义现代化建设新时期 B. 巩固了城市经济体制改革的新成果

C. 旨在确立人民民主和社会主义原则 D. 顺应了新时期政治经济建设的需求

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“1982年”、“民主”、“法治”、“经济建设”、“保障人权”等信息并结合所学知识可知,改革开放后,1982年宪法作了有利于推动新时期政治经济发展的变化,D项正确;1978年改革开放开启了社会主义现代化建设新时期,排除A项;我国城市经济体制改革全面展开的时间是1984年,与材料时间不符合,排除B项;人民民主和社会主义原则是在新中国成立后,就逐渐确立了,不会延伸到改革开放开启以后,排除C项。故选D项。

17. 1951年《关于第一次全国民族教育会议的报告》指出,“有独立语言而尚无文字或文字不全的民族,一面着手创立文字和改革文字;一面得按自愿原则,采用汉族语文或本民族所习用的语文进行教学”。这一规定( )

A. 体现了国家的统一性 B. 有利于文字的继承发展

C. 反映出文化的民族性 D. 丰富了传统文化的内涵

【答案】A

【解析】

【详解】国家推进各少数民族语文教育,体现了国家的统一性,A项正确;B应为语言的继承发展,而非文字的继承发展,因为一些民族没有文字,更谈不上继承,排除B项;文化的民族性重在差异,材料强调按自愿原则,采用汉族语文或本民族所习用的语文进行教学,这一举措与文化的民族性不符,排除C项;材料未涉及到传统文化,排除D项。故选A项。

18. 洪武元年(1368年)的《大明令》规定:凡鳏寡孤独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。监察御史、按察司官,常加体察。洪武二十二年(1389年)的法律规定:凡鳏寡孤独及笃废之人……所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏财减者,以监守自盗论。这反映了明代初期( )

A. 民主法治体系日渐完善 B. 弱势群体获得了有效救助

C. 社会秩序稳定备受重视 D. 社会救济完全由官府负责

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料可知,政府十分重视“鳏寡孤独”的生活情况,并采取各种惩戒措施,因为这涉及到社会矛盾的激化与社会的稳定,说明社会秩序稳定备受重视,C项正确;明朝并没有民主体系,排除A项;“有效”错误,排除B项;D项太绝对,排除D项。故选C项。

19. 阿兹特克村社的土地为公共所有,各家的父亲分得土地,终身耕种,死后交回村社;贵族的土地为私人所有,由土地所在地的村社农民耕种。这表明阿兹特克人

A. 家庭的主人掌握一部分土地 B. 土地所有制分为公有和私有

C. 贵族的土地由村社统一管理 D. 贵族会经常吞并村社的土地

【答案】B

【解析】

【详解】从题干表述来看,村社的土地为公共所有,贵族的土地为私人所有,因此阿兹特克的土地分为公有和私有,故B项正确;ACD项不符合材料的主旨,可排除。

20. 有学者指出,食品生产日渐集约化,食品加工业越来越配合耐久性消费品产业所设立的模式,供给变得机械化,配销经过重组,用餐时间随着工作模式的改变而发生变化。该学者意在说明( )

A. 全球化转变了人们的饮食观念 B. 食品多元化丰富了人们的物质生活

C. 工业化改变了食品生产方式 D. 城市化加快了人们的生活节奏

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是本质题、影响题。根据材料“食品生产日渐集约……配销经过重组,用餐时间随着工作模式的改变而发生变化。”可知,食品生产日趋“工业化”,这说明工业化改变了食品的生产方式,C项正确;人们饮食观念的变化和生活方式的多样化有关,与全球化关系不大,排除A项;材料未涉及食品多元化对人们物质生活的影响,排除B项;材料强调的是食品生产日趋“工业化”,未涉及城市化进程与人们生活节奏加快的关系,排除D项。故选C项。

21. 美国某知名生物科技公司推出的一项“宏伟计划”:收购全球种子公司——利用转基因技术加以“改良”——用申请了专利的转基因种子替代天然种子——控制全球食品供应。该公司目前已收购全球21%的种子公司,控制93%的转基因食品市场。该材料主要说明( )

A. 全球化背景下维护国家安全的重要性

B. 跨国公司控制了国际技术贸易

C. 跨国公司促进了国际贸易和世界经济的增长

D. 全球化形势下,发展中国家要趋利避害,积极应对

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。根据材料可知,该公司目前已收购全球21%的种子公司,控制93%的转基因食品市场,其实这是一个非常可怕的经济现象,意味着不少主权国家的经济安全将会面临着严重的冲击,但全球化是世界经济发展的必然趋势,发展中国家不能逃避,而是趋利避害,积极应对,D项正确;材料说明发展中国家维护国家经济安全的重要性,而不是国家安全,排除A项;材料无法体现跨国公司对技术贸易的控制,排除B项;材料重点在于跨国公司对于发展中国家经济发展的不利,没有强调其促进经济的增长作用,排除C项。故选D项。

22. 16~17世纪,荷兰人发明了银行票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题,又创建了世界上最早、规模最大、流动性最好的金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题。据此可知,当时荷兰金融业兴起的背景是( )

A. 专制王权不断发展

B. 欧洲封建制度加速崩溃

C. 世界市场逐渐形成

D. 地中海沿岸经济较繁荣

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“16~17世纪”“荷兰人发明了银行票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题”“创建了世界上最早……的金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题”结合所学知识可知,随着16-17世纪早期殖民扩张,世界各地之间的联系进一步加强,荷兰金融业在这个基础上发展,故C选项正确;材料内容强调了荷兰金融业兴起的背景是世界市场逐渐形成,没有强调专制王权发展问题,故A选项错误;根据材料“票据和支票来解决不同地区的商人使用不同货币的问题”“金融市场体系来解决商贸发展的投融资等问题”可知,荷兰金融业兴起的背景是世界市场逐渐形成,而不是欧洲封建制度加速崩溃,故B选项错误;材料内容强调了荷兰金融业发展的背景是世界各地之间联系加强,而与地中海沿岸经济是否繁荣无关,故D选项错误。

23. 下表反映了1919年和1925年苏俄(联)农村每个成年人消费量变化情况(单位:千克)。 此变化主要是由于

粮食 肉 糖

1919年 181 16.5 0.5

1925年 229 38.7 4.6

A. 政府减轻了农民负担 B. 农业生产技术革新

C. 工业化建设全面开展 D. 新经济政策的实施

【答案】D

【解析】

【详解】由表格数据可知,1925年苏俄(联)农村每个成年人的消费量要比1919年有较大的提高。依据所学知识可知,此变化主要是由于新经济政策的实施维护了农民的利益、调动了农民生产积极性,故D正确;政府减轻农民负担不是此变化的主要原因,故A错误;此时苏俄的农业生产技术没有出现革新,故B不符合史实;工业化建设全面开展是在1928年,故C错误。

24. 收录于古罗马时代的公寓墙上的一则广告:“从7月1日起,店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室将被出租,打算承租的人可与格纳埃乌斯·阿雷乌斯·尼基迪乌斯·梅乌斯的奴隶普利姆斯商约。”由此可见,当时的罗马( )

A. 有复合式公寓建筑形态 B. 有买卖房屋的一定程序

C. 城市管道系统比较完备 D. 限制了贵族权力滥用

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(罗马)。根据材料“店铺及其附带的前廊、楼上的公寓和宽敞的居室”结合所学知识可知,当时罗马有复合式公寓的建筑形态,A项正确;材料是房屋的出租,不涉及买卖,排除B项;材料仅有出租店铺及房屋的广告信息,与城市管道系统无必然关联,排除C项;材料不涉及限制贵族权力,排除D项。故选A项。

25. 青蒿素的发现与应用,对人类防治疟疾发挥了巨大作用。屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法而获得诺贝尔生理学或医学奖。对青蒿的抗疟疾作用进行了明确记载的中国古代医学家是

A. 葛洪 B. 扁鹊 C. 孙思邈 D. 李时珍

【答案】A

【解析】

【详解】晋代葛洪著《肘后备急方》中记录的40多个治疗疟疾的办法,其中第2个是“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽取之”,这个方有可能治好疟疾。”,A项正确,排除B、C、D项。故选A项。

26. 新航路开辟后,从亚洲输入欧洲的香料比开通前“扩大了三十倍”,还有世界各地的新商品,如烟草、茶叶、咖啡、可可等在欧洲市场上流通,改变了西欧各国的经济地位。这主要是因为物种交流

A. 促进了人类文明的交流 B. 削弱了土耳其的实力

C. 推动了工业革命爆发 D. 促进了欧洲社会转型

【答案】A

【解析】

【详解】“从亚洲输入欧洲的香料比开通前‘扩大了三十倍’,还有世界各地的新商品,如烟草、茶叶、咖啡、可可等在欧洲市场上流通”是因为物种交流促进了人类文明的交流,A项正确;材料与土耳其无关,排除B项;工业革命开始于18世纪中后期,时间上与材料“新航路开辟后”不符,排除C项;物种交流与欧洲社会转型无直接联系,排除D项。

27. 19世纪末,英国工业城市曼彻斯特的工人们会喝“跨越大陆的一杯茶”,即将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖。这表明( )

A. 商品的全球流通改变人们的生活方式 B. 欧洲农作物种植结构发生变化

C. 两次工业革命提高了工人的消费水平 D. 全球贸易网形成加剧文化冲突

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题,根据题干设问可知是本质题,准确的时空是:19世纪末英国。根据材料“将东印度公司从中国或锡兰运回的亚洲毛尖茶泡在荷兰或英国生产的欧洲瓷杯中,再添加几勺南美产的糖”,并结合所学知识可知,英国工人所饮之茶、瓷杯、糖来自世界多个地区,这反映了世界市场逐渐形成,实现了全球商品流通,使人们的生活内容变得丰富,A项正确;材料仅涉及到饮茶的构成,没有明确欧洲农作物的具体种植情况,不能得出“欧洲农作物种植结构发生变化”的结论,排除B项;仅从工人们的饮茶的构成不能说明民众的消费水平提高,排除C项;全球贸易网的形成促进了文化交流,排除D项。故选A项。

28. 当前经济全球化的一个严酷现实是:受益者永远是那些持有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘,贫困不断加深,与发达国家的经济差距在加大。这反映出( )

A. 发展中国家与发达国家经济差距日益加大

B. 发展中国家要走符合自身国情的发展道路

C. 发达国家找到了世界经济共同发展的途径

D. 建立公正合理的国际经济新秩序的必要性

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据“受益者永远是那些持有特权并主宰世界经济的发达国家,而广大发展中国家尤其是最不发达国家却被甩到世界经济的边缘……”可得出这些现象主要是旧的国际经济政治秩序导致的,因此材料强调的是建立公正合理的国际经济新秩序的必要性,D项正确;材料没有体现差距,排除A项;BC项与材料主旨不符合,排除BC项。故选D项。

【点睛】

29. 十一届三中全会的中心议题是讨论工作重点转移问题。会议提出:“应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用”。这一决议的意义在于( )

A. 明确了经济体制改革目标 B. 建立了对外开放的基本格局

C. 解决了政企不分的问题 D. 推动了中国经济体制转型

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“十一届三中全会.......提出:‘应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事.......’”及所学知识,可得知十一届三中全会是经济体制改革的起点,这一决议的意义在于推动了中国经济体制转型,D项正确;明确了经济体制改革目标是在1992年党的十四大,排除A项;材料未体现对外开放,排除B项;城市经济体制改革是在1984年,与材料不符,排除C项。故选D项。

30. 《汉书·元帝纪》记载,“汉家自有制度,本以霸王道杂之”,朱元璋制《大诰》,“君之养民,五教五刑焉",明代学者颜钧也提到,“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘 ”以上言论反映了( )

A. 礼相较于法更得统治者青睐 B. 儒家治国主张不断受到冲击

C. 统治者治理国家手段多样化 D. 治国思想随着时代不断进步

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料中“霸王道杂之”,到“五教五刑”“礼法立教,出礼入刑”可知,古代统治者治理国家手段多样,C项正确;材料中没有体现治国手段哪一种更重要,排除A项;据材料可知,儒家思想一直都是历代统治者非常重视的治国思想,没有体现其受到冲击,排除B项;治国思想上一直都是儒法并用,并没有明显的进步,排除D项。故选C项。

二、非选择题

31. 阅读材料、完成下列要求。

材料一 在金字塔聚集区,有大小金字塔万余座,不过最完美、最引人注意的当属吉萨的三座,其建筑的技巧远今无人能解。吉萨最高的胡夫金字塔,高达146.5米,估计是在公元前2560年完成的,约由230万块切割的石块堆叠而成,平均每块石头重约2.5吨,这些石头可以供应30个纽约市所需的石材。在孟菲斯的周围,残存的祭祀神殿、金字塔、坟墓等建筑几乎都是无可匹敌的人类遗产。神秘的埃及金字塔吸引许多科学家和历史学家前往探究,也吸引世界各地的无数游客前去观光游览。近十年来,参观金字塔的大量游人使金字塔内部湿度不断上升、化学物质增加,从而损害了金字塔的牢固性。为了更好保护金字塔这一珍贵古迹,1995年4月,埃及政府宣布1995年为保护金字塔年。

——摘编自宋涛《世界文化与自然遗产》

材料二 科潘第15王卡克易普亚完成了著名的“象形文字台阶金字塔”的建造,该建筑西侧台阶均用雕刻有象形文字的切割石块砌成,上面共有2 200个文字,是玛雅世界现存最长的文字资料。这些文字记录了从科潘第1王开始历代国王的在位时间和主要事迹。台阶两侧装饰着可以沟通冥界和人间的百足虫蜈蚣的身体。金字塔上面的神庙已经完全坍塌,但残留了一些重要的雕刻部件,包括象征武士精灵的蝴蝶翅膀、刀形的屋顶装饰、捆绑俘虏的绳索等,充满了武力和祭祀的血腥性。

——摘编自李新伟《触摸玛雅文明之科潘》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界遗产委员会将埃及金字塔列为世界文化遗产的理由并指出埃及金字塔的现代价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括玛雅“象形文字台阶金字塔”遗址的文化特征。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玛雅“象形文字台阶金字塔”和埃及金字塔的异同。

【答案】(1)理由:独特建筑艺术,集中体现了古埃及人民的智慧及创造能力,反映出古埃及在天文学、数学等方面的非凡成就;独特的历史见证,承载了古埃及的历史,是古埃及文明的象征;是建筑群的杰出范例,人类建筑史上的奇迹。

现代价值:旅游价值;艺术欣赏价值;科学考察价值。(答出两点即可)

(2)文化特征:注重宣扬正统王系;彰显宗教崇拜;体现了灵魂不灭观念;充满原始性以及血腥性。

(3)异:埃及金字塔主要用作陵墓;玛雅“象形文字台阶金字塔”可同时作为神庙、天文台和坟墓使用;外形不同;保存状况不同。(答出两点即可)

同:均是由巨石堆砌而成的;均可作为陵墓使用;都是重要的世界文化遗产,具有极高的艺术价值。(答出两点即可)

【解析】

【详解】(1)理由:根据材料一中“有大小金字塔万余座”“(吉萨金字塔)建筑的技巧远今无人能解”“胡夫金字塔,高达146.5米”“约由230万块切割的石块堆叠而成,平均每块石头重约2.5吨”,结合所学知识可知,世界遗产委员会将埃及金字塔列为世界文化遗产的理由主要有,其独特的建筑艺术,集中体现了古埃及人民的智慧及创造能力,反映出古埃及在天文学、数学等方面的非凡成就,独特的历史见证,承载了古埃及的历史,是古埃及文明的象征,是建筑群的杰出范例,人类建筑史上的奇迹。现代价值:根据材料一中“(金字塔)吸引世界各地的无数游客前去观光游览”可知,旅游价值;根据“残存的祭祀神殿、金字塔、坟墓等建筑几乎都是无可匹敌的人类遗产”,结合所学知识可知,艺术欣赏价值;根据“埃及金字塔吸引许多科学家和历史学家前往探究”可知,科学考察价值。

(2)文化特征:根据材料二中“记录了从科潘第1王开始历代国王的在位时间和主要事迹”可知,注重宣扬正统王系;根据“装饰着可以沟通冥界和人间的百足虫蜈蚣的身体”,结合所学知识可知,彰显宗教崇拜,体现了灵魂不灭观念;根据“象征武士精灵的蝴蝶翅膀、刀形的屋顶装饰、捆绑俘虏的绳索等,充满了武力和祭祀的血腥性”可知,充满原始性以及血腥性。

(3)异:综合材料一、二,结合所学知识可知,两者的用途不同,埃及金字塔主要用作陵墓,玛雅金字塔还是神庙、天文台,并且从外形和保存状况上看,两者也有很大不同。同:根据材料一中“胡夫金字塔,高达146.5米,估计是在公元前2560年完成的,约由230万块切割的石块堆叠而成”,结合材料二中“(‘象形文字台阶金字塔’)西侧台阶均用雕刻有象形文字的切割石块砌成”可知,两者均是由巨石堆砌而成的;结合所学知识可知,玛雅“象形文字台阶金字塔”和埃及金字塔均可作为陵墓使用;综合两则材料和相关问题可知,两者都是重要的世界文化遗产,具有极高的艺术价值。

32. 阅读下列材料,回答问题。

材料辣椒原产自中、南美洲的墨西哥、秘鲁等地。1548年辣椒由地中海地域推进到英格兰,16世纪末传入中欧。1542年以前葡萄牙人从巴西把辣椒带到印度,天正十一年辣椒传入日本,16世纪末传入朝鲜,进入17世纪,许多辣椒品种传入东南亚各国。

……可以推测辣椒传入中国应该是明末清初,但起初只是作为观赏作物和药物。大量传入则是康熙二十二年(1683)大开海禁之后。值得一提的是,长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜椒著称。人们常不无戏谑地说江西人是“辣不怕”,湖南人是“怕不辣”,四川人“不怕辣”。这种情况的产生可能与清初的人口大迁移有关。

辣椒原产美洲,但其“外婆家”却没有中国人这样普泛与深重的嗜辣文化。这种情结的形成无疑有着极其深远的历史根源和社会经济根源。……中国传统本草学一向认为辛辣食物或辛辣味有“除六腑寒冷”的功效。此外辣椒适应性很强,种植成本低,在我国大部分地区都能种植。过去由于交通不便和商品意识不强,辣椒主要在食辣区域种植,形成了传统的辣椒生产区。进入20世纪90年代,我国蔬菜格局变化,辣椒生产出现了适地化、规模化、商品化生产,在全国各地逐步发展成千万农民致富奔小康的产业经济。

——戴雄泽《漫话辣椒的起源和传播》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国种植利用辣椒的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国形成“普泛与深重的嗜辣文化”的原因并举例说明这一文化在生活中的体现。

【答案】(1)特点:从美洲传入并推广传播;传播过程中出现地域差别;与中国本土文化结合;从区域性种植到全国性种植;从小规模种植到规模化、商品化种植。

作用:丰富了我国民众的餐桌;改变农作物生产结构,促进农业发展;形成有本土特色的辣椒文化。

(2)原因:中国与世界的联系加强,辣椒通过多种渠道传入中国;辣椒的生理特性满足了劳动人民对廉价且有滋味食物的需求;中医的认同;辣椒本身适应性强,种植成本低;劳动人民在食物制作方面的智慧;人口的迁徙。

举例:饮食方面:如多种与辣椒有关的菜名;

文学方面:“泼辣”等词语形容有胆量、有魄力、性格火爆的女性;

社会生活方面:“辣妹子”形容性格火辣的湖南姑娘。

生活谚语方面:“不吃辣椒不革命”“无辣不欢”。

【解析】

【详解】(1)特点:根据“辣椒原产自中、南美洲的墨西哥、秘鲁等地”“可以推测辣椒传入中国应该是明末清初”得出从美洲传入并推广传播;根据“人们常不无戏谑地说江西人是‘辣不怕’,湖南人是‘怕不辣’,四川人‘不怕辣’”得出传播过程中出现地域差别;根据“其‘外婆家’却没有中国人这样普泛与深重的嗜辣文化”得出与中国本土文化结合;根据“形成了传统的辣椒生产区”“在全国各地逐步发展成千万农民致富奔小康的产业经济”得出从区域性种植到全国性种植;根据“辣椒生产出现了适地化、规模化、商品化生产”得出从小规模种植到规模化、商品化种植。

作用:根据材料,可从丰富我国民众的餐桌、改变农作物生产结构和形成有本土特色的辣椒文化等角度总结回答。

(2)原因:根据材料“许多辣椒品种传入东南亚各国”“长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜椒著称”“中国传统本草学一向认为辛辣食物或辛辣味有‘除六腑寒冷’的功效”“辣椒适应性很强,种植成本低”“与清初的人口大迁移有关”等信息分析总结。

举例:结合现实生活,可举出与辣椒有关的菜名,与辣有关的词语,如:泼辣,辣妹子等。

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式,按奴隶主贵族的尊卑等级封予一定的土地和奴隶(或奴仆),以在该领地上的剥削收入供其支配享用。战国时期产生了封建官吏俸禄制度,当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟),其标准和计量单位也不统一,秦朝开始才有了统一的俸禄制度。与秦汉相似,隋唐时期官吏也分品级,唐代百官除正常的俸禄外,还可按月领取俸料,所谓俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类。

——摘编自柏铮主编《中国古代官制》

材料二 明代官俸制度的最终确定是在洪武二十五年,“令公、侯、伯皆给禄米,论功定数,责成他们各归旧赐田于官”,把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸。官俸折钞始创于明太祖,全面施行则从明成祖开始。与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语。明末清初思想家顾炎武在总结明亡时深情地说道:“今日贪取之风,所以固胶于人心而不可去者,以俸给之薄而无以赡其家也。”

——摘编自张兆凯、陈长泉《论明代俸禄制度演变的原因及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代官俸制度产生的原因,并概括战国时期到隋唐时期官俸制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代官俸制度与以往相比出现的新变化,并分析其影响。

【答案】(1)原因:春秋战国诸侯争霸,分封制的崩溃瓦解;原有的官俸的分封制度的崩溃;铁犁和牛耕的使用,导致的生产力的发展;士阶层的崛起;贵族政治被官僚政治逐渐取代;社会由奴隶社会向封建社会的转型。特点:以实物俸禄为主;标准渐趋规范和统一;俸禄形式多样。

(2)变化:把官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放;俸禄日益渐薄。影响:减少了财政开支,缓解了财政压力;有利于对官吏的有效管理和考核,一定程度树立了廉政的仕风;加深了吏治的腐败和政治的腐朽;加重了百姓负担,扩大了社会矛盾,导致了明朝的灭亡。

【解析】

【详解】(1)原因一问,根据材料“我国古代社会初期(即战国及其以前),在官吏的物质待遇方面,一般采用分封的形式”,可以得出原有的官俸的分封制度的崩溃;根据所学知识,可以从分封制崩溃、生产力发展、士阶层的崛起、官僚政治的出现、社会转型等角度回答。特点一问,根据材料“当时各国的俸禄大多采用实物(主要是粟)”,可以得出以实物俸禄为主;根据材料“秦朝开始才有了统一的俸禄制度”,可以得出标准渐趋规范和统一;根据材料“俸料包括厨食料(如薪炭)、衣服料(如绸缎)、办公料(如纸笔)等都属于这一类”,可以得出俸禄形式多样。

(2)变化一问,根据材料“把核定官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放官俸”,可以得出把官俸与文武官员的品、阶、勋相结合,根据官制统一按月发放;根据材料“与唐宋时期的厚禄相比,明代的俸禄可谓相形见绌,不可同日而语”,可以得出俸禄日益渐薄。影响一问,从积极上,可以从对官吏的管理和廉政仕风、缓解财政压力等角度回答;消极,可以从加深吏治的腐败和政治的腐朽、加剧社会矛盾、加速明朝灭亡等角度回答。

同课章节目录