2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第二章 身边的化学物质 跟踪选题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第二章 身边的化学物质 跟踪选题(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 544.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第二章 身边的化学物质 跟踪选题含答案

沪教版(全国)第二章 身边的化学物质

一、选择题。

1、意大利科学家合成了一种新型氧分子,化学式为 O4,说法正确的是( )

A、O4 是一种化合物 B、O4 是由 O2 组成的混合物

C、O4 是一种单质 D、一个O4 分子是由两个 O2 分子构成的

2、“低碳生活”是指减少能源消耗、节约资源,从而降低二氧化碳排放的一种时尚生活方式。下列不符合“低碳生活”这一主题的做法是( )

A. 增加私家车用量,提高生活质量

B.用布袋代替一次性塑料袋购物

C.大力发展风能,减少火力发电

D.使用节能灯泡,提倡节约用电

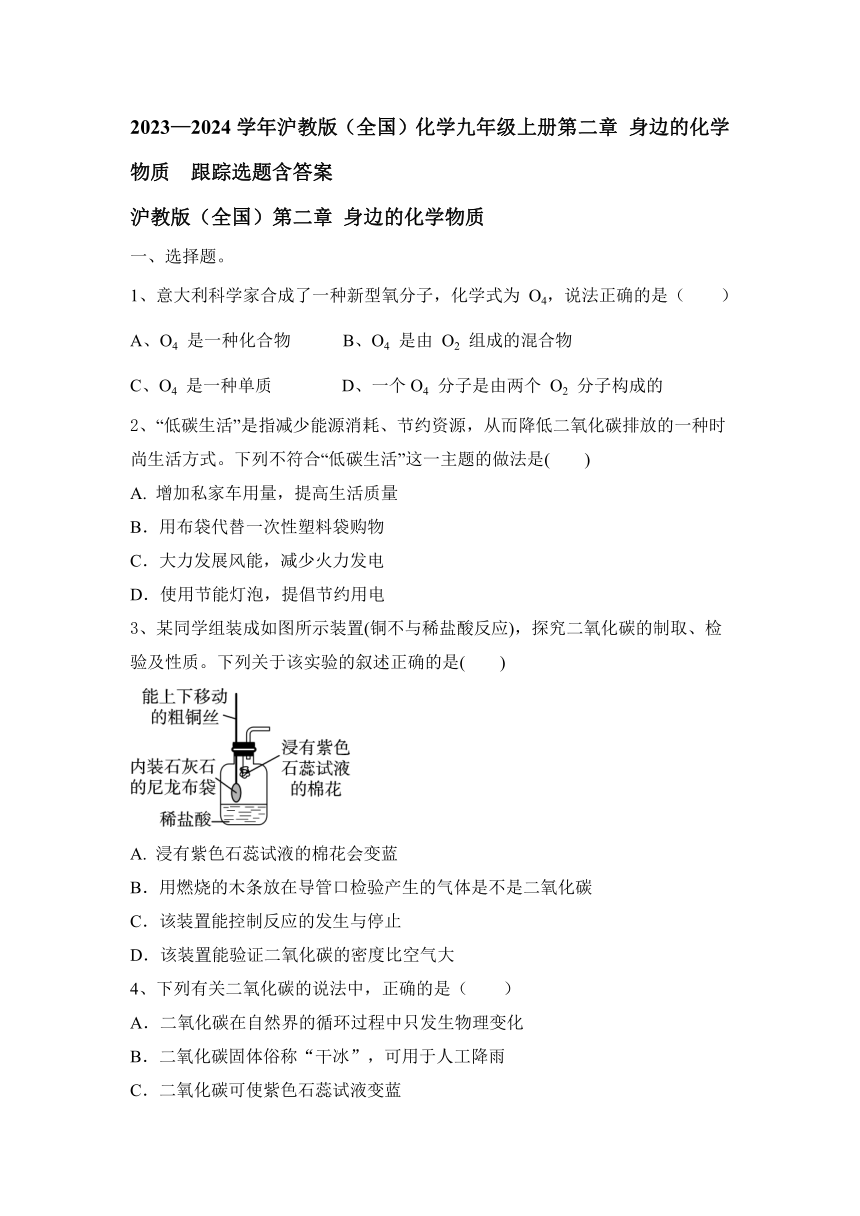

3、某同学组装成如图所示装置(铜不与稀盐酸反应),探究二氧化碳的制取、检验及性质。下列关于该实验的叙述正确的是( )

A. 浸有紫色石蕊试液的棉花会变蓝

B.用燃烧的木条放在导管口检验产生的气体是不是二氧化碳

C.该装置能控制反应的发生与停止

D.该装置能验证二氧化碳的密度比空气大

4、下列有关二氧化碳的说法中,正确的是( )

A.二氧化碳在自然界的循环过程中只发生物理变化

B.二氧化碳固体俗称“干冰”,可用于人工降雨

C.二氧化碳可使紫色石蕊试液变蓝

D.二氧化碳有毒,不能制作碳酸饮料

5、下列是某同学进行过滤操作时的一些做法,其中错误的是( )[来

A.让滤纸边缘低于漏斗口

B.直接向漏斗中倾倒待过滤的液体

C.让漏斗下端管口紧靠烧杯内壁

D.让漏斗中液面始终低于滤纸边缘

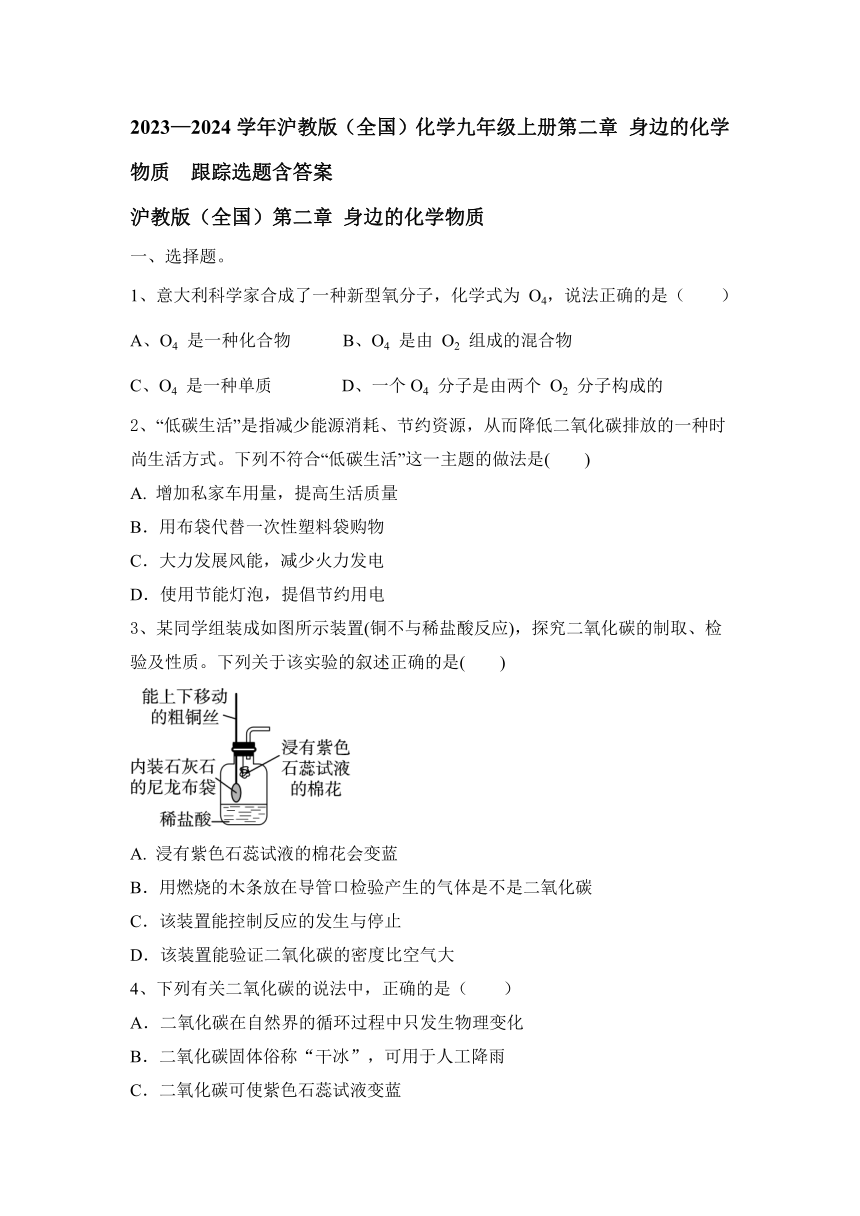

6、某气体可用下图所示方法收集,推测该气体一定具有的性质是( )

A.密度比空气大 B.易溶于水 C.无色无味 D.化学性质活泼

7、下列有关实验的叙述不正确的是( )

A.使用氢气之前,要检验氢气的纯度

B.铁丝在氧气中燃烧时,要先在集气瓶底放水或细沙

C.制取CO2时,长颈漏斗的优点是控制反应速度

D.高锰酸钾制氧气时,要在试管口放棉花

8、空气中含量较多,可用作焊接金属保护气的是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体

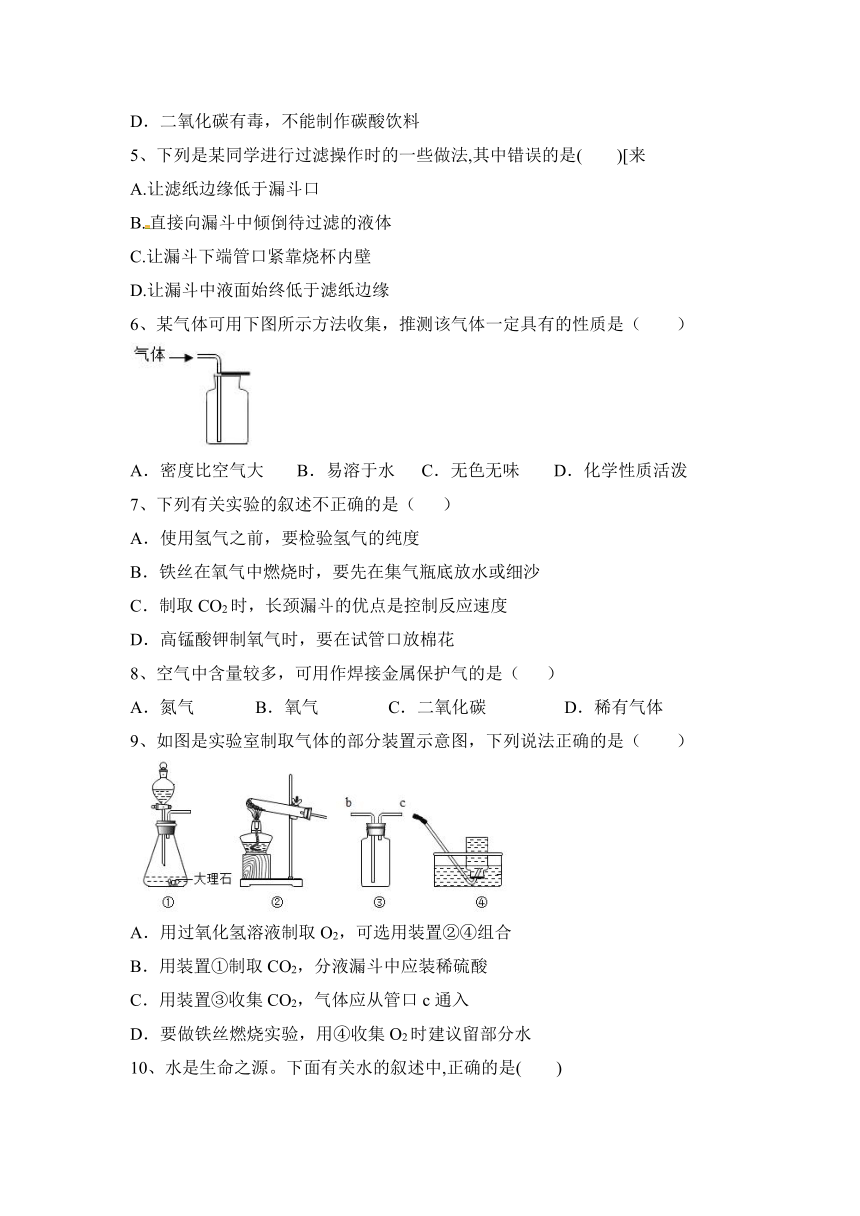

9、如图是实验室制取气体的部分装置示意图,下列说法正确的是( )

A.用过氧化氢溶液制取O2,可选用装置②④组合

B.用装置①制取CO2,分液漏斗中应装稀硫酸

C.用装置③收集CO2,气体应从管口c通入

D.要做铁丝燃烧实验,用④收集O2时建议留部分水

10、水是生命之源。下面有关水的叙述中,正确的是( )

A.氢气在氧气中燃烧的文字表达式:氢气+氧气水

B.用食盐水可以鉴别软水和硬水

C.澄清的泉水是纯净物

D.净化水的方法中,蒸馏是单一净化程度最高的[

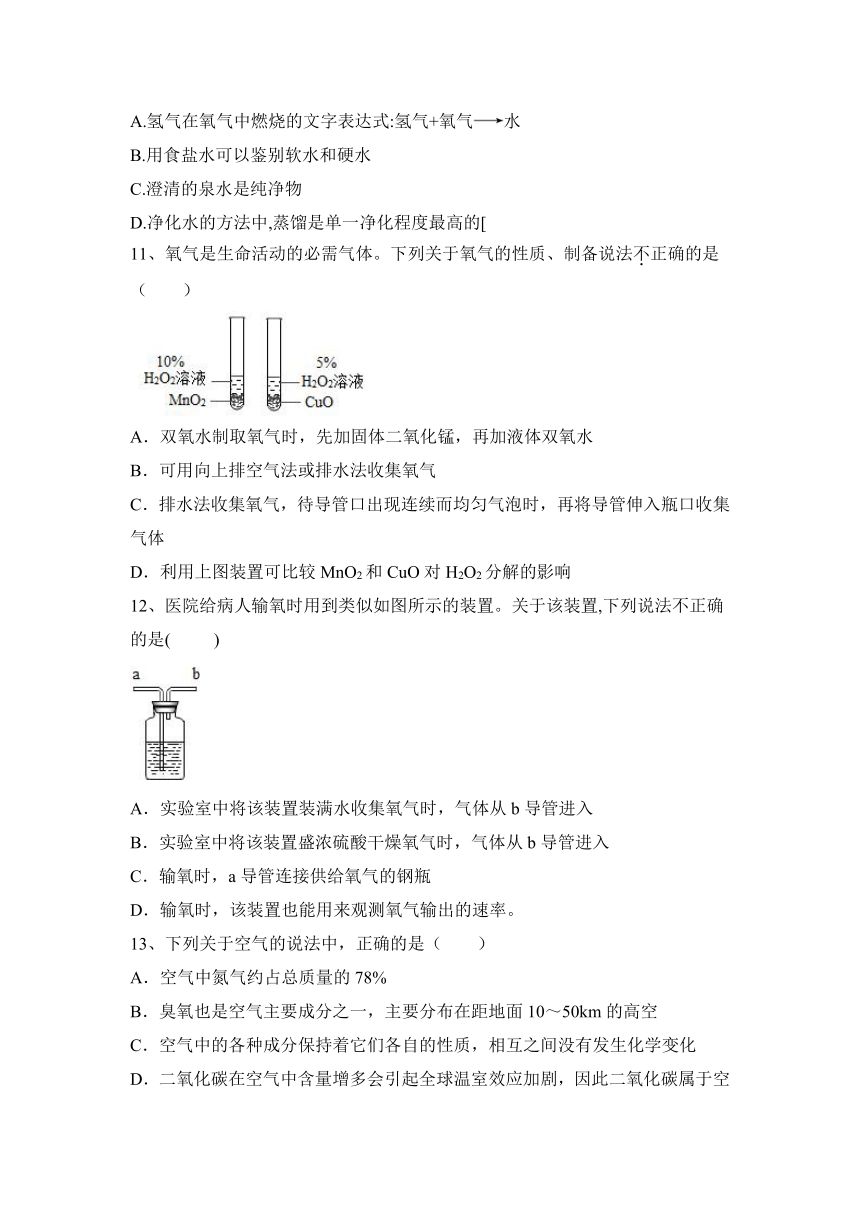

11、氧气是生命活动的必需气体。下列关于氧气的性质、制备说法不正确的是( )

A.双氧水制取氧气时,先加固体二氧化锰,再加液体双氧水

B.可用向上排空气法或排水法收集氧气

C.排水法收集氧气,待导管口出现连续而均匀气泡时,再将导管伸入瓶口收集气体

D.利用上图装置可比较MnO2和CuO对H2O2分解的影响

12、医院给病人输氧时用到类似如图所示的装置。关于该装置,下列说法不正确的是( )

A.实验室中将该装置装满水收集氧气时,气体从b导管进入

B.实验室中将该装置盛浓硫酸干燥氧气时,气体从b导管进入

C.输氧时,a导管连接供给氧气的钢瓶

D.输氧时,该装置也能用来观测氧气输出的速率。

13、下列关于空气的说法中,正确的是( )

A.空气中氮气约占总质量的78%

B.臭氧也是空气主要成分之一,主要分布在距地面10~50km的高空

C.空气中的各种成分保持着它们各自的性质,相互之间没有发生化学变化

D.二氧化碳在空气中含量增多会引起全球温室效应加剧,因此二氧化碳属于空气污染物

14、有关二氧化碳的实验描述正确的是( )

A.二氧化碳能使紫色石蕊试液变红色

B.因为二氧化碳密度比空气大,所以能像液体一样倾倒二氧化碳

C.因为二氧化碳能溶于水,所以不能用排水集气法收集二氧化碳

D.将燃着的小条伸入集气瓶中,若火焰熄灭,则该气体是二氧化碳

15、下列净化水的方法中,净化程度最高的是( )

A.沉淀 B.吸附 C.过滤 D.蒸馏

16、下列实验操作中,“先”与“后”的顺序不正确的是( )

A.用排水法收集氧气时,先盖上玻璃片,再从水中取出集气瓶正放在桌上

B.使用胶头滴管吸取液体时,先将胶头滴管伸入液体中,后挤压胶头吸入液体

C.加热时,先对试管预热,再对准药品部位加热

D.制备气体时,先检查装置的气密性,后装入药品

二、填空题。

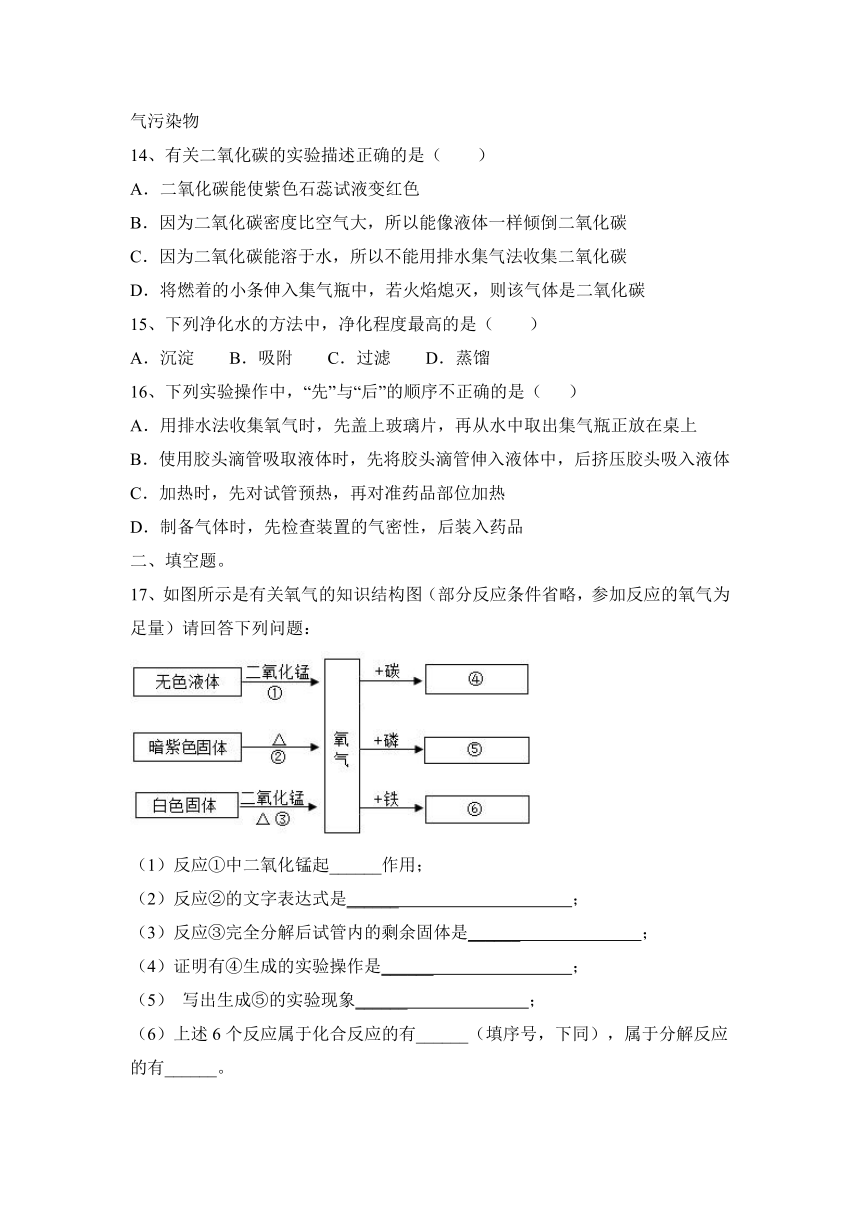

17、如图所示是有关氧气的知识结构图(部分反应条件省略,参加反应的氧气为足量)请回答下列问题:

(1)反应①中二氧化锰起______作用;

(2)反应②的文字表达式是______ ;

(3)反应③完全分解后试管内的剩余固体是______ ;

(4)证明有④生成的实验操作是______ ;

(5) 写出生成⑤的实验现象______ ;

(6)上述6个反应属于化合反应的有______(填序号,下同),属于分解反应的有______。

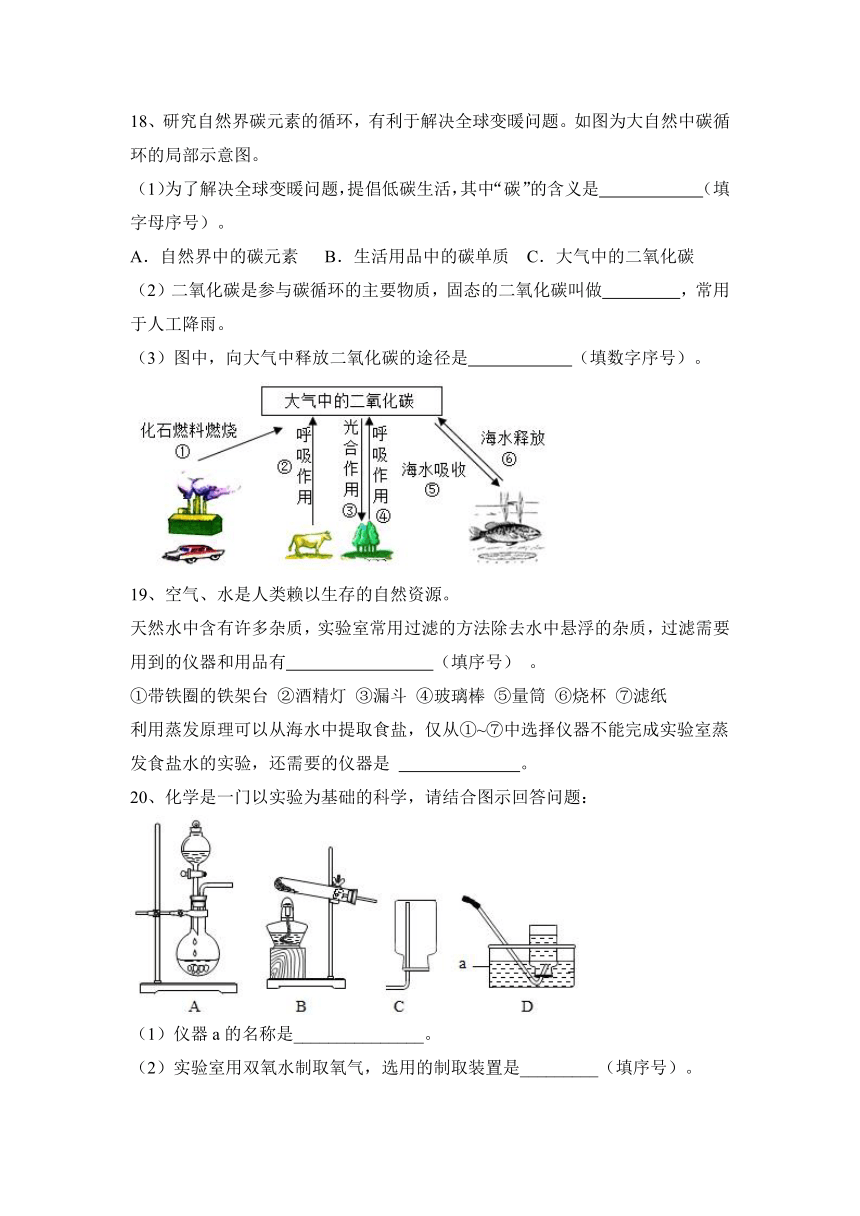

18、研究自然界碳元素的循环,有利于解决全球变暖问题。如图为大自然中碳循环的局部示意图。

(1)为了解决全球变暖问题,提倡低碳生活,其中“碳”的含义是 (填字母序号)。

A.自然界中的碳元素 B.生活用品中的碳单质 C.大气中的二氧化碳

(2)二氧化碳是参与碳循环的主要物质,固态的二氧化碳叫做 ,常用于人工降雨。

(3)图中,向大气中释放二氧化碳的途径是 (填数字序号)。

19、空气、水是人类赖以生存的自然资源。

天然水中含有许多杂质,实验室常用过滤的方法除去水中悬浮的杂质,过滤需要用到的仪器和用品有 (填序号) 。

①带铁圈的铁架台 ②酒精灯 ③漏斗 ④玻璃棒 ⑤量筒 ⑥烧杯 ⑦滤纸

利用蒸发原理可以从海水中提取食盐,仅从①~⑦中选择仪器不能完成实验室蒸发食盐水的实验,还需要的仪器是 。

20、化学是一门以实验为基础的科学,请结合图示回答问题:

(1)仪器a的名称是_______________。

(2)实验室用双氧水制取氧气,选用的制取装置是_________(填序号)。

21、某校兴趣小组的同学探究呼出的气体与吸人的空气的含量有什么不同。向收集有空气和呼出气体的集气瓶中分别滴入相同滴数的澄清石灰水并振荡,观察到的现象是_____ ,由此得出的结论是呼出的气体中_____ 的含量比空气中的高;对着干燥的玻璃片哈气,玻璃片上出现一层水雾,由此得出的结论是人体呼出的气体中______ 的含量比空气中的多。

三、实验类题。

22、同学们研究CO2是否可与水反应生成酸。

(1)甲同学用塑斜软瓶收集满CO2加入三分之一的水,盖紧瓶盖,振荡,塑料瓶变瘪。甲同学认为变瘪的原因是CO2气体少了,所以是CO2和水反应了。

(2)乙同学认为CO2气体减少,有可能是因为 ,所以不能证明CO2和水反应了。甲同学继续做实验,向变瘪的塑料瓶中加入几滴紫色石蕊溶液,溶液变红因此,甲同学认为CO2和水发生了反应。

(3)丙同学猜想石蕊变红有可能是因为 由此甲同学补充实验:取一朵用紫色石蕊溶液染成紫色的干燥小花,放入盛有CO2的集气瓶中,观察到 ,证明丙同学的猜想不成立。

(4)丁同学认为:通过以上实验得出“CO2可与水反应生成酸”的结论,还需找到一个逻辑关联,乙同学查阅资料找到了证据,这个证据是

(5)经过4位同学的研究得出结论:CO2可与水反应生成酸。

23、根据下图回答有关问题:

(1)写出有标号的仪器名称:a______。

(2)若用氯酸钾制取氧气时,所选用的发生装置是______(填字母序号,下同),收集装置是 C或______。

(3)若用 C 装置收集氧气,正确的操作顺序为______(填序号)。

a.将导管伸入集气瓶口,让气体进入瓶中

b.将装满水的集气瓶倒置在水槽中

c.当气体收集满时,用毛玻璃片盖住瓶口,将集气瓶移出水面正放置于桌面

A.bac B.abc C.acb

(4)选用 B 装置来制取氧气时,该反应的文字表达式为_____ _。实验结束后,若要分离出二氧化锰,可将残留物经过滤、洗涤、干燥。过滤操作时, 需将圆形滤纸折叠。下列滤纸折叠过程图示中, 正确的是______(选填“甲”或“乙”)。

甲: A→B→C 乙: A→B→D

(5)在过滤操作中玻璃棒的作用是______ 。若滤液仍浑浊,下列可能的原因有______ 。

A.滤纸破了

B.漏斗中液体的液面高于滤纸边缘

C.承接滤液的烧杯没洗干净

(6)在学习了二氧化碳的相关性质后,学校兴趣小组的同学们进行了相关探究实验。老师设计了如图所示的实验装置,既可用于制取 CO2,又可用于探究CO2性质。说明:

Ⅰ、装置Ⅰ中盛放的药品是石灰石和稀盐酸。

Ⅱ、装置Ⅲ中在小试管外壁贴有 4 片试纸:其中两端的两片用紫色石蕊溶液润湿,中间两片用紫色石蕊溶液浸过并晒干。

①实验时,打开 K1,关闭 K2,可用来制备 CO2。检验Ⅱ中气体收集满的方法是______ 。

②实验时,关闭 K1,打开 K2,可用于探究 CO2的性质。该实验说明CO2 具有的物理性质是______ ,化学性质是______ 。

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第二章 身边的化学物质 跟踪选题含答案

沪教版(全国)第二章 身边的化学物质

一、选择题。

1、意大利科学家合成了一种新型氧分子,化学式为 O4,说法正确的是( )

A、O4 是一种化合物 B、O4 是由 O2 组成的混合物

C、O4 是一种单质 D、一个O4 分子是由两个 O2 分子构成的

2、“低碳生活”是指减少能源消耗、节约资源,从而降低二氧化碳排放的一种时尚生活方式。下列不符合“低碳生活”这一主题的做法是( )

A. 增加私家车用量,提高生活质量

B.用布袋代替一次性塑料袋购物

C.大力发展风能,减少火力发电

D.使用节能灯泡,提倡节约用电

【答案】A

3、某同学组装成如图所示装置(铜不与稀盐酸反应),探究二氧化碳的制取、检验及性质。下列关于该实验的叙述正确的是( )

A. 浸有紫色石蕊试液的棉花会变蓝

B.用燃烧的木条放在导管口检验产生的气体是不是二氧化碳

C.该装置能控制反应的发生与停止

D.该装置能验证二氧化碳的密度比空气大

【答案】C

4、下列有关二氧化碳的说法中,正确的是( )

A.二氧化碳在自然界的循环过程中只发生物理变化

B.二氧化碳固体俗称“干冰”,可用于人工降雨

C.二氧化碳可使紫色石蕊试液变蓝

D.二氧化碳有毒,不能制作碳酸饮料

【答案】B

5、下列是某同学进行过滤操作时的一些做法,其中错误的是( )[来

A.让滤纸边缘低于漏斗口

B.直接向漏斗中倾倒待过滤的液体

C.让漏斗下端管口紧靠烧杯内壁

D.让漏斗中液面始终低于滤纸边缘

【答案】B

6、某气体可用下图所示方法收集,推测该气体一定具有的性质是( )

A.密度比空气大 B.易溶于水 C.无色无味 D.化学性质活泼

【答案】A

7、下列有关实验的叙述不正确的是( )

A.使用氢气之前,要检验氢气的纯度

B.铁丝在氧气中燃烧时,要先在集气瓶底放水或细沙

C.制取CO2时,长颈漏斗的优点是控制反应速度

D.高锰酸钾制氧气时,要在试管口放棉花

【答案】C

8、空气中含量较多,可用作焊接金属保护气的是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体

【答案】A

9、如图是实验室制取气体的部分装置示意图,下列说法正确的是( )

A.用过氧化氢溶液制取O2,可选用装置②④组合

B.用装置①制取CO2,分液漏斗中应装稀硫酸

C.用装置③收集CO2,气体应从管口c通入

D.要做铁丝燃烧实验,用④收集O2时建议留部分水

【答案】D

10、水是生命之源。下面有关水的叙述中,正确的是( )

A.氢气在氧气中燃烧的文字表达式:氢气+氧气水

B.用食盐水可以鉴别软水和硬水

C.澄清的泉水是纯净物

D.净化水的方法中,蒸馏是单一净化程度最高的[

【答案】D

11、氧气是生命活动的必需气体。下列关于氧气的性质、制备说法不正确的是( )

A.双氧水制取氧气时,先加固体二氧化锰,再加液体双氧水

B.可用向上排空气法或排水法收集氧气

C.排水法收集氧气,待导管口出现连续而均匀气泡时,再将导管伸入瓶口收集气体

D.利用上图装置可比较MnO2和CuO对H2O2分解的影响

【答案】D

12、医院给病人输氧时用到类似如图所示的装置。关于该装置,下列说法不正确的是( )

A.实验室中将该装置装满水收集氧气时,气体从b导管进入

B.实验室中将该装置盛浓硫酸干燥氧气时,气体从b导管进入

C.输氧时,a导管连接供给氧气的钢瓶

D.输氧时,该装置也能用来观测氧气输出的速率。

【答案】B

13、下列关于空气的说法中,正确的是( )

A.空气中氮气约占总质量的78%

B.臭氧也是空气主要成分之一,主要分布在距地面10~50km的高空

C.空气中的各种成分保持着它们各自的性质,相互之间没有发生化学变化

D.二氧化碳在空气中含量增多会引起全球温室效应加剧,因此二氧化碳属于空气污染物

【答案】C

14、有关二氧化碳的实验描述正确的是( )

A.二氧化碳能使紫色石蕊试液变红色

B.因为二氧化碳密度比空气大,所以能像液体一样倾倒二氧化碳

C.因为二氧化碳能溶于水,所以不能用排水集气法收集二氧化碳

D.将燃着的小条伸入集气瓶中,若火焰熄灭,则该气体是二氧化碳

【答案】B

15、下列净化水的方法中,净化程度最高的是( )

A.沉淀 B.吸附 C.过滤 D.蒸馏

【答案】D

16、下列实验操作中,“先”与“后”的顺序不正确的是( )

A.用排水法收集氧气时,先盖上玻璃片,再从水中取出集气瓶正放在桌上

B.使用胶头滴管吸取液体时,先将胶头滴管伸入液体中,后挤压胶头吸入液体

C.加热时,先对试管预热,再对准药品部位加热

D.制备气体时,先检查装置的气密性,后装入药品

【答案】B

二、填空题。

17、如图所示是有关氧气的知识结构图(部分反应条件省略,参加反应的氧气为足量)请回答下列问题:

(1)反应①中二氧化锰起______作用;

(2)反应②的文字表达式是______ ;

(3)反应③完全分解后试管内的剩余固体是______ ;

(4)证明有④生成的实验操作是______ ;

(5) 写出生成⑤的实验现象______ ;

(6)上述6个反应属于化合反应的有______(填序号,下同),属于分解反应的有______。

【答案】(1)催化 (2)

(3)氯化钾和二氧化锰 (4)将生成气体通入澄清石灰水中

(5)产生大量白烟 (6)④⑤⑥ ①②③

18、研究自然界碳元素的循环,有利于解决全球变暖问题。如图为大自然中碳循环的局部示意图。

(1)为了解决全球变暖问题,提倡低碳生活,其中“碳”的含义是 (填字母序号)。

A.自然界中的碳元素 B.生活用品中的碳单质 C.大气中的二氧化碳

(2)二氧化碳是参与碳循环的主要物质,固态的二氧化碳叫做 ,常用于人工降雨。

(3)图中,向大气中释放二氧化碳的途径是 (填数字序号)。

【答案】(1)C; (2)干冰; (3)①②④⑥。

19、空气、水是人类赖以生存的自然资源。

天然水中含有许多杂质,实验室常用过滤的方法除去水中悬浮的杂质,过滤需要用到的仪器和用品有 (填序号) 。

①带铁圈的铁架台 ②酒精灯 ③漏斗 ④玻璃棒 ⑤量筒 ⑥烧杯 ⑦滤纸

利用蒸发原理可以从海水中提取食盐,仅从①~⑦中选择仪器不能完成实验室蒸发食盐水的实验,还需要的仪器是 。

【答案】①③④⑥⑦ ; 蒸发皿

20、化学是一门以实验为基础的科学,请结合图示回答问题:

(1)仪器a的名称是_______________。

(2)实验室用双氧水制取氧气,选用的制取装置是_________(填序号)。

【答案】水槽 AD

21、某校兴趣小组的同学探究呼出的气体与吸人的空气的含量有什么不同。向收集有空气和呼出气体的集气瓶中分别滴入相同滴数的澄清石灰水并振荡,观察到的现象是_____ ,由此得出的结论是呼出的气体中_____ 的含量比空气中的高;对着干燥的玻璃片哈气,玻璃片上出现一层水雾,由此得出的结论是人体呼出的气体中______ 的含量比空气中的多。

【答案】只有收集有呼出气体的集气瓶中的澄清石灰水变浑浊

二氧化碳 水蒸气

三、实验类题。

22、同学们研究CO2是否可与水反应生成酸。

(1)甲同学用塑斜软瓶收集满CO2加入三分之一的水,盖紧瓶盖,振荡,塑料瓶变瘪。甲同学认为变瘪的原因是CO2气体少了,所以是CO2和水反应了。

(2)乙同学认为CO2气体减少,有可能是因为 ,所以不能证明CO2和水反应了。甲同学继续做实验,向变瘪的塑料瓶中加入几滴紫色石蕊溶液,溶液变红因此,甲同学认为CO2和水发生了反应。

(3)丙同学猜想石蕊变红有可能是因为 由此甲同学补充实验:取一朵用紫色石蕊溶液染成紫色的干燥小花,放入盛有CO2的集气瓶中,观察到 ,证明丙同学的猜想不成立。

(4)丁同学认为:通过以上实验得出“CO2可与水反应生成酸”的结论,还需找到一个逻辑关联,乙同学查阅资料找到了证据,这个证据是

(5)经过4位同学的研究得出结论:CO2可与水反应生成酸。

【答案】(1)二氧化碳溶于水;

(3)二氧化碳使紫色的石蕊试液变成了红色;纸花不变色;

(4)稀盐酸或稀硫酸是否能使紫色的石蕊试液变红色。

23、根据下图回答有关问题:

(1)写出有标号的仪器名称:a______。

(2)若用氯酸钾制取氧气时,所选用的发生装置是______(填字母序号,下同),收集装置是 C或______。

(3)若用 C 装置收集氧气,正确的操作顺序为______(填序号)。

a.将导管伸入集气瓶口,让气体进入瓶中

b.将装满水的集气瓶倒置在水槽中

c.当气体收集满时,用毛玻璃片盖住瓶口,将集气瓶移出水面正放置于桌面

A.bac B.abc C.acb

(4)选用 B 装置来制取氧气时,该反应的文字表达式为_____ _。实验结束后,若要分离出二氧化锰,可将残留物经过滤、洗涤、干燥。过滤操作时, 需将圆形滤纸折叠。下列滤纸折叠过程图示中, 正确的是______(选填“甲”或“乙”)。

甲: A→B→C 乙: A→B→D

(5)在过滤操作中玻璃棒的作用是______ 。若滤液仍浑浊,下列可能的原因有______ 。

A.滤纸破了

B.漏斗中液体的液面高于滤纸边缘

C.承接滤液的烧杯没洗干净

(6)在学习了二氧化碳的相关性质后,学校兴趣小组的同学们进行了相关探究实验。老师设计了如图所示的实验装置,既可用于制取 CO2,又可用于探究CO2性质。说明:

Ⅰ、装置Ⅰ中盛放的药品是石灰石和稀盐酸。

Ⅱ、装置Ⅲ中在小试管外壁贴有 4 片试纸:其中两端的两片用紫色石蕊溶液润湿,中间两片用紫色石蕊溶液浸过并晒干。

①实验时,打开 K1,关闭 K2,可用来制备 CO2。检验Ⅱ中气体收集满的方法是______ 。

②实验时,关闭 K1,打开 K2,可用于探究 CO2的性质。该实验说明CO2 具有的物理性质是______ ,化学性质是______ 。

【答案】(1)酒精灯 (2) A F (3)A

(4) 过氧化氢水+氧气 甲 (5) 引流 ABC

(6) a处出来的气体可以使带火星的木条熄灭 密度比空气大

二氧化碳与水反应生成碳酸可以使湿润紫色石蕊溶液的试纸变红

沪教版(全国)第二章 身边的化学物质

一、选择题。

1、意大利科学家合成了一种新型氧分子,化学式为 O4,说法正确的是( )

A、O4 是一种化合物 B、O4 是由 O2 组成的混合物

C、O4 是一种单质 D、一个O4 分子是由两个 O2 分子构成的

2、“低碳生活”是指减少能源消耗、节约资源,从而降低二氧化碳排放的一种时尚生活方式。下列不符合“低碳生活”这一主题的做法是( )

A. 增加私家车用量,提高生活质量

B.用布袋代替一次性塑料袋购物

C.大力发展风能,减少火力发电

D.使用节能灯泡,提倡节约用电

3、某同学组装成如图所示装置(铜不与稀盐酸反应),探究二氧化碳的制取、检验及性质。下列关于该实验的叙述正确的是( )

A. 浸有紫色石蕊试液的棉花会变蓝

B.用燃烧的木条放在导管口检验产生的气体是不是二氧化碳

C.该装置能控制反应的发生与停止

D.该装置能验证二氧化碳的密度比空气大

4、下列有关二氧化碳的说法中,正确的是( )

A.二氧化碳在自然界的循环过程中只发生物理变化

B.二氧化碳固体俗称“干冰”,可用于人工降雨

C.二氧化碳可使紫色石蕊试液变蓝

D.二氧化碳有毒,不能制作碳酸饮料

5、下列是某同学进行过滤操作时的一些做法,其中错误的是( )[来

A.让滤纸边缘低于漏斗口

B.直接向漏斗中倾倒待过滤的液体

C.让漏斗下端管口紧靠烧杯内壁

D.让漏斗中液面始终低于滤纸边缘

6、某气体可用下图所示方法收集,推测该气体一定具有的性质是( )

A.密度比空气大 B.易溶于水 C.无色无味 D.化学性质活泼

7、下列有关实验的叙述不正确的是( )

A.使用氢气之前,要检验氢气的纯度

B.铁丝在氧气中燃烧时,要先在集气瓶底放水或细沙

C.制取CO2时,长颈漏斗的优点是控制反应速度

D.高锰酸钾制氧气时,要在试管口放棉花

8、空气中含量较多,可用作焊接金属保护气的是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体

9、如图是实验室制取气体的部分装置示意图,下列说法正确的是( )

A.用过氧化氢溶液制取O2,可选用装置②④组合

B.用装置①制取CO2,分液漏斗中应装稀硫酸

C.用装置③收集CO2,气体应从管口c通入

D.要做铁丝燃烧实验,用④收集O2时建议留部分水

10、水是生命之源。下面有关水的叙述中,正确的是( )

A.氢气在氧气中燃烧的文字表达式:氢气+氧气水

B.用食盐水可以鉴别软水和硬水

C.澄清的泉水是纯净物

D.净化水的方法中,蒸馏是单一净化程度最高的[

11、氧气是生命活动的必需气体。下列关于氧气的性质、制备说法不正确的是( )

A.双氧水制取氧气时,先加固体二氧化锰,再加液体双氧水

B.可用向上排空气法或排水法收集氧气

C.排水法收集氧气,待导管口出现连续而均匀气泡时,再将导管伸入瓶口收集气体

D.利用上图装置可比较MnO2和CuO对H2O2分解的影响

12、医院给病人输氧时用到类似如图所示的装置。关于该装置,下列说法不正确的是( )

A.实验室中将该装置装满水收集氧气时,气体从b导管进入

B.实验室中将该装置盛浓硫酸干燥氧气时,气体从b导管进入

C.输氧时,a导管连接供给氧气的钢瓶

D.输氧时,该装置也能用来观测氧气输出的速率。

13、下列关于空气的说法中,正确的是( )

A.空气中氮气约占总质量的78%

B.臭氧也是空气主要成分之一,主要分布在距地面10~50km的高空

C.空气中的各种成分保持着它们各自的性质,相互之间没有发生化学变化

D.二氧化碳在空气中含量增多会引起全球温室效应加剧,因此二氧化碳属于空气污染物

14、有关二氧化碳的实验描述正确的是( )

A.二氧化碳能使紫色石蕊试液变红色

B.因为二氧化碳密度比空气大,所以能像液体一样倾倒二氧化碳

C.因为二氧化碳能溶于水,所以不能用排水集气法收集二氧化碳

D.将燃着的小条伸入集气瓶中,若火焰熄灭,则该气体是二氧化碳

15、下列净化水的方法中,净化程度最高的是( )

A.沉淀 B.吸附 C.过滤 D.蒸馏

16、下列实验操作中,“先”与“后”的顺序不正确的是( )

A.用排水法收集氧气时,先盖上玻璃片,再从水中取出集气瓶正放在桌上

B.使用胶头滴管吸取液体时,先将胶头滴管伸入液体中,后挤压胶头吸入液体

C.加热时,先对试管预热,再对准药品部位加热

D.制备气体时,先检查装置的气密性,后装入药品

二、填空题。

17、如图所示是有关氧气的知识结构图(部分反应条件省略,参加反应的氧气为足量)请回答下列问题:

(1)反应①中二氧化锰起______作用;

(2)反应②的文字表达式是______ ;

(3)反应③完全分解后试管内的剩余固体是______ ;

(4)证明有④生成的实验操作是______ ;

(5) 写出生成⑤的实验现象______ ;

(6)上述6个反应属于化合反应的有______(填序号,下同),属于分解反应的有______。

18、研究自然界碳元素的循环,有利于解决全球变暖问题。如图为大自然中碳循环的局部示意图。

(1)为了解决全球变暖问题,提倡低碳生活,其中“碳”的含义是 (填字母序号)。

A.自然界中的碳元素 B.生活用品中的碳单质 C.大气中的二氧化碳

(2)二氧化碳是参与碳循环的主要物质,固态的二氧化碳叫做 ,常用于人工降雨。

(3)图中,向大气中释放二氧化碳的途径是 (填数字序号)。

19、空气、水是人类赖以生存的自然资源。

天然水中含有许多杂质,实验室常用过滤的方法除去水中悬浮的杂质,过滤需要用到的仪器和用品有 (填序号) 。

①带铁圈的铁架台 ②酒精灯 ③漏斗 ④玻璃棒 ⑤量筒 ⑥烧杯 ⑦滤纸

利用蒸发原理可以从海水中提取食盐,仅从①~⑦中选择仪器不能完成实验室蒸发食盐水的实验,还需要的仪器是 。

20、化学是一门以实验为基础的科学,请结合图示回答问题:

(1)仪器a的名称是_______________。

(2)实验室用双氧水制取氧气,选用的制取装置是_________(填序号)。

21、某校兴趣小组的同学探究呼出的气体与吸人的空气的含量有什么不同。向收集有空气和呼出气体的集气瓶中分别滴入相同滴数的澄清石灰水并振荡,观察到的现象是_____ ,由此得出的结论是呼出的气体中_____ 的含量比空气中的高;对着干燥的玻璃片哈气,玻璃片上出现一层水雾,由此得出的结论是人体呼出的气体中______ 的含量比空气中的多。

三、实验类题。

22、同学们研究CO2是否可与水反应生成酸。

(1)甲同学用塑斜软瓶收集满CO2加入三分之一的水,盖紧瓶盖,振荡,塑料瓶变瘪。甲同学认为变瘪的原因是CO2气体少了,所以是CO2和水反应了。

(2)乙同学认为CO2气体减少,有可能是因为 ,所以不能证明CO2和水反应了。甲同学继续做实验,向变瘪的塑料瓶中加入几滴紫色石蕊溶液,溶液变红因此,甲同学认为CO2和水发生了反应。

(3)丙同学猜想石蕊变红有可能是因为 由此甲同学补充实验:取一朵用紫色石蕊溶液染成紫色的干燥小花,放入盛有CO2的集气瓶中,观察到 ,证明丙同学的猜想不成立。

(4)丁同学认为:通过以上实验得出“CO2可与水反应生成酸”的结论,还需找到一个逻辑关联,乙同学查阅资料找到了证据,这个证据是

(5)经过4位同学的研究得出结论:CO2可与水反应生成酸。

23、根据下图回答有关问题:

(1)写出有标号的仪器名称:a______。

(2)若用氯酸钾制取氧气时,所选用的发生装置是______(填字母序号,下同),收集装置是 C或______。

(3)若用 C 装置收集氧气,正确的操作顺序为______(填序号)。

a.将导管伸入集气瓶口,让气体进入瓶中

b.将装满水的集气瓶倒置在水槽中

c.当气体收集满时,用毛玻璃片盖住瓶口,将集气瓶移出水面正放置于桌面

A.bac B.abc C.acb

(4)选用 B 装置来制取氧气时,该反应的文字表达式为_____ _。实验结束后,若要分离出二氧化锰,可将残留物经过滤、洗涤、干燥。过滤操作时, 需将圆形滤纸折叠。下列滤纸折叠过程图示中, 正确的是______(选填“甲”或“乙”)。

甲: A→B→C 乙: A→B→D

(5)在过滤操作中玻璃棒的作用是______ 。若滤液仍浑浊,下列可能的原因有______ 。

A.滤纸破了

B.漏斗中液体的液面高于滤纸边缘

C.承接滤液的烧杯没洗干净

(6)在学习了二氧化碳的相关性质后,学校兴趣小组的同学们进行了相关探究实验。老师设计了如图所示的实验装置,既可用于制取 CO2,又可用于探究CO2性质。说明:

Ⅰ、装置Ⅰ中盛放的药品是石灰石和稀盐酸。

Ⅱ、装置Ⅲ中在小试管外壁贴有 4 片试纸:其中两端的两片用紫色石蕊溶液润湿,中间两片用紫色石蕊溶液浸过并晒干。

①实验时,打开 K1,关闭 K2,可用来制备 CO2。检验Ⅱ中气体收集满的方法是______ 。

②实验时,关闭 K1,打开 K2,可用于探究 CO2的性质。该实验说明CO2 具有的物理性质是______ ,化学性质是______ 。

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第二章 身边的化学物质 跟踪选题含答案

沪教版(全国)第二章 身边的化学物质

一、选择题。

1、意大利科学家合成了一种新型氧分子,化学式为 O4,说法正确的是( )

A、O4 是一种化合物 B、O4 是由 O2 组成的混合物

C、O4 是一种单质 D、一个O4 分子是由两个 O2 分子构成的

2、“低碳生活”是指减少能源消耗、节约资源,从而降低二氧化碳排放的一种时尚生活方式。下列不符合“低碳生活”这一主题的做法是( )

A. 增加私家车用量,提高生活质量

B.用布袋代替一次性塑料袋购物

C.大力发展风能,减少火力发电

D.使用节能灯泡,提倡节约用电

【答案】A

3、某同学组装成如图所示装置(铜不与稀盐酸反应),探究二氧化碳的制取、检验及性质。下列关于该实验的叙述正确的是( )

A. 浸有紫色石蕊试液的棉花会变蓝

B.用燃烧的木条放在导管口检验产生的气体是不是二氧化碳

C.该装置能控制反应的发生与停止

D.该装置能验证二氧化碳的密度比空气大

【答案】C

4、下列有关二氧化碳的说法中,正确的是( )

A.二氧化碳在自然界的循环过程中只发生物理变化

B.二氧化碳固体俗称“干冰”,可用于人工降雨

C.二氧化碳可使紫色石蕊试液变蓝

D.二氧化碳有毒,不能制作碳酸饮料

【答案】B

5、下列是某同学进行过滤操作时的一些做法,其中错误的是( )[来

A.让滤纸边缘低于漏斗口

B.直接向漏斗中倾倒待过滤的液体

C.让漏斗下端管口紧靠烧杯内壁

D.让漏斗中液面始终低于滤纸边缘

【答案】B

6、某气体可用下图所示方法收集,推测该气体一定具有的性质是( )

A.密度比空气大 B.易溶于水 C.无色无味 D.化学性质活泼

【答案】A

7、下列有关实验的叙述不正确的是( )

A.使用氢气之前,要检验氢气的纯度

B.铁丝在氧气中燃烧时,要先在集气瓶底放水或细沙

C.制取CO2时,长颈漏斗的优点是控制反应速度

D.高锰酸钾制氧气时,要在试管口放棉花

【答案】C

8、空气中含量较多,可用作焊接金属保护气的是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.稀有气体

【答案】A

9、如图是实验室制取气体的部分装置示意图,下列说法正确的是( )

A.用过氧化氢溶液制取O2,可选用装置②④组合

B.用装置①制取CO2,分液漏斗中应装稀硫酸

C.用装置③收集CO2,气体应从管口c通入

D.要做铁丝燃烧实验,用④收集O2时建议留部分水

【答案】D

10、水是生命之源。下面有关水的叙述中,正确的是( )

A.氢气在氧气中燃烧的文字表达式:氢气+氧气水

B.用食盐水可以鉴别软水和硬水

C.澄清的泉水是纯净物

D.净化水的方法中,蒸馏是单一净化程度最高的[

【答案】D

11、氧气是生命活动的必需气体。下列关于氧气的性质、制备说法不正确的是( )

A.双氧水制取氧气时,先加固体二氧化锰,再加液体双氧水

B.可用向上排空气法或排水法收集氧气

C.排水法收集氧气,待导管口出现连续而均匀气泡时,再将导管伸入瓶口收集气体

D.利用上图装置可比较MnO2和CuO对H2O2分解的影响

【答案】D

12、医院给病人输氧时用到类似如图所示的装置。关于该装置,下列说法不正确的是( )

A.实验室中将该装置装满水收集氧气时,气体从b导管进入

B.实验室中将该装置盛浓硫酸干燥氧气时,气体从b导管进入

C.输氧时,a导管连接供给氧气的钢瓶

D.输氧时,该装置也能用来观测氧气输出的速率。

【答案】B

13、下列关于空气的说法中,正确的是( )

A.空气中氮气约占总质量的78%

B.臭氧也是空气主要成分之一,主要分布在距地面10~50km的高空

C.空气中的各种成分保持着它们各自的性质,相互之间没有发生化学变化

D.二氧化碳在空气中含量增多会引起全球温室效应加剧,因此二氧化碳属于空气污染物

【答案】C

14、有关二氧化碳的实验描述正确的是( )

A.二氧化碳能使紫色石蕊试液变红色

B.因为二氧化碳密度比空气大,所以能像液体一样倾倒二氧化碳

C.因为二氧化碳能溶于水,所以不能用排水集气法收集二氧化碳

D.将燃着的小条伸入集气瓶中,若火焰熄灭,则该气体是二氧化碳

【答案】B

15、下列净化水的方法中,净化程度最高的是( )

A.沉淀 B.吸附 C.过滤 D.蒸馏

【答案】D

16、下列实验操作中,“先”与“后”的顺序不正确的是( )

A.用排水法收集氧气时,先盖上玻璃片,再从水中取出集气瓶正放在桌上

B.使用胶头滴管吸取液体时,先将胶头滴管伸入液体中,后挤压胶头吸入液体

C.加热时,先对试管预热,再对准药品部位加热

D.制备气体时,先检查装置的气密性,后装入药品

【答案】B

二、填空题。

17、如图所示是有关氧气的知识结构图(部分反应条件省略,参加反应的氧气为足量)请回答下列问题:

(1)反应①中二氧化锰起______作用;

(2)反应②的文字表达式是______ ;

(3)反应③完全分解后试管内的剩余固体是______ ;

(4)证明有④生成的实验操作是______ ;

(5) 写出生成⑤的实验现象______ ;

(6)上述6个反应属于化合反应的有______(填序号,下同),属于分解反应的有______。

【答案】(1)催化 (2)

(3)氯化钾和二氧化锰 (4)将生成气体通入澄清石灰水中

(5)产生大量白烟 (6)④⑤⑥ ①②③

18、研究自然界碳元素的循环,有利于解决全球变暖问题。如图为大自然中碳循环的局部示意图。

(1)为了解决全球变暖问题,提倡低碳生活,其中“碳”的含义是 (填字母序号)。

A.自然界中的碳元素 B.生活用品中的碳单质 C.大气中的二氧化碳

(2)二氧化碳是参与碳循环的主要物质,固态的二氧化碳叫做 ,常用于人工降雨。

(3)图中,向大气中释放二氧化碳的途径是 (填数字序号)。

【答案】(1)C; (2)干冰; (3)①②④⑥。

19、空气、水是人类赖以生存的自然资源。

天然水中含有许多杂质,实验室常用过滤的方法除去水中悬浮的杂质,过滤需要用到的仪器和用品有 (填序号) 。

①带铁圈的铁架台 ②酒精灯 ③漏斗 ④玻璃棒 ⑤量筒 ⑥烧杯 ⑦滤纸

利用蒸发原理可以从海水中提取食盐,仅从①~⑦中选择仪器不能完成实验室蒸发食盐水的实验,还需要的仪器是 。

【答案】①③④⑥⑦ ; 蒸发皿

20、化学是一门以实验为基础的科学,请结合图示回答问题:

(1)仪器a的名称是_______________。

(2)实验室用双氧水制取氧气,选用的制取装置是_________(填序号)。

【答案】水槽 AD

21、某校兴趣小组的同学探究呼出的气体与吸人的空气的含量有什么不同。向收集有空气和呼出气体的集气瓶中分别滴入相同滴数的澄清石灰水并振荡,观察到的现象是_____ ,由此得出的结论是呼出的气体中_____ 的含量比空气中的高;对着干燥的玻璃片哈气,玻璃片上出现一层水雾,由此得出的结论是人体呼出的气体中______ 的含量比空气中的多。

【答案】只有收集有呼出气体的集气瓶中的澄清石灰水变浑浊

二氧化碳 水蒸气

三、实验类题。

22、同学们研究CO2是否可与水反应生成酸。

(1)甲同学用塑斜软瓶收集满CO2加入三分之一的水,盖紧瓶盖,振荡,塑料瓶变瘪。甲同学认为变瘪的原因是CO2气体少了,所以是CO2和水反应了。

(2)乙同学认为CO2气体减少,有可能是因为 ,所以不能证明CO2和水反应了。甲同学继续做实验,向变瘪的塑料瓶中加入几滴紫色石蕊溶液,溶液变红因此,甲同学认为CO2和水发生了反应。

(3)丙同学猜想石蕊变红有可能是因为 由此甲同学补充实验:取一朵用紫色石蕊溶液染成紫色的干燥小花,放入盛有CO2的集气瓶中,观察到 ,证明丙同学的猜想不成立。

(4)丁同学认为:通过以上实验得出“CO2可与水反应生成酸”的结论,还需找到一个逻辑关联,乙同学查阅资料找到了证据,这个证据是

(5)经过4位同学的研究得出结论:CO2可与水反应生成酸。

【答案】(1)二氧化碳溶于水;

(3)二氧化碳使紫色的石蕊试液变成了红色;纸花不变色;

(4)稀盐酸或稀硫酸是否能使紫色的石蕊试液变红色。

23、根据下图回答有关问题:

(1)写出有标号的仪器名称:a______。

(2)若用氯酸钾制取氧气时,所选用的发生装置是______(填字母序号,下同),收集装置是 C或______。

(3)若用 C 装置收集氧气,正确的操作顺序为______(填序号)。

a.将导管伸入集气瓶口,让气体进入瓶中

b.将装满水的集气瓶倒置在水槽中

c.当气体收集满时,用毛玻璃片盖住瓶口,将集气瓶移出水面正放置于桌面

A.bac B.abc C.acb

(4)选用 B 装置来制取氧气时,该反应的文字表达式为_____ _。实验结束后,若要分离出二氧化锰,可将残留物经过滤、洗涤、干燥。过滤操作时, 需将圆形滤纸折叠。下列滤纸折叠过程图示中, 正确的是______(选填“甲”或“乙”)。

甲: A→B→C 乙: A→B→D

(5)在过滤操作中玻璃棒的作用是______ 。若滤液仍浑浊,下列可能的原因有______ 。

A.滤纸破了

B.漏斗中液体的液面高于滤纸边缘

C.承接滤液的烧杯没洗干净

(6)在学习了二氧化碳的相关性质后,学校兴趣小组的同学们进行了相关探究实验。老师设计了如图所示的实验装置,既可用于制取 CO2,又可用于探究CO2性质。说明:

Ⅰ、装置Ⅰ中盛放的药品是石灰石和稀盐酸。

Ⅱ、装置Ⅲ中在小试管外壁贴有 4 片试纸:其中两端的两片用紫色石蕊溶液润湿,中间两片用紫色石蕊溶液浸过并晒干。

①实验时,打开 K1,关闭 K2,可用来制备 CO2。检验Ⅱ中气体收集满的方法是______ 。

②实验时,关闭 K1,打开 K2,可用于探究 CO2的性质。该实验说明CO2 具有的物理性质是______ ,化学性质是______ 。

【答案】(1)酒精灯 (2) A F (3)A

(4) 过氧化氢水+氧气 甲 (5) 引流 ABC

(6) a处出来的气体可以使带火星的木条熄灭 密度比空气大

二氧化碳与水反应生成碳酸可以使湿润紫色石蕊溶液的试纸变红

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质