备战2015中考现代文复习策略

图片预览

文档简介

课件45张PPT。备战2015中考 现代文阅读复习策略

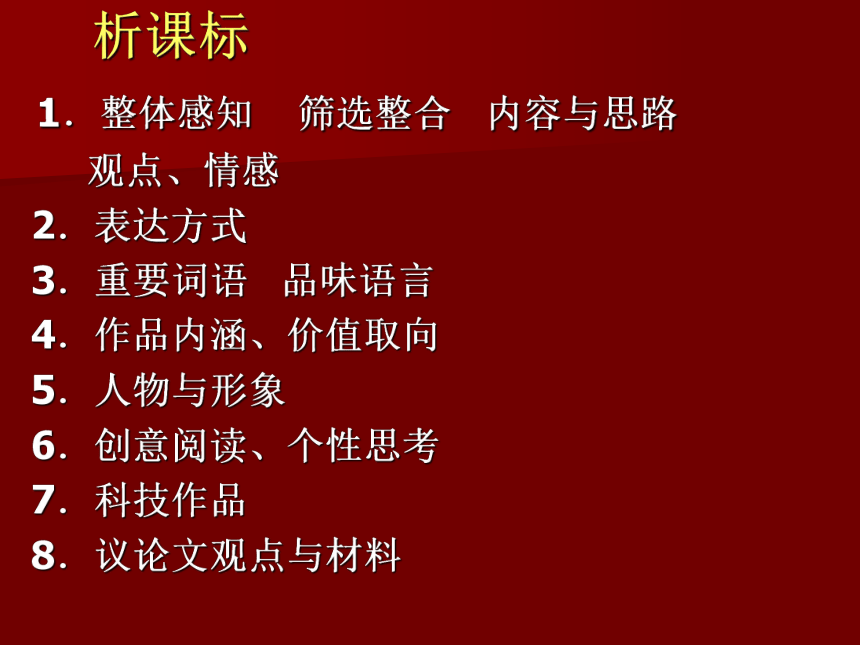

析课标

1.整体感知 筛选整合 内容与思路

观点、情感

2.表达方式

3.重要词语 品味语言

4.作品内涵、价值取向

5.人物与形象

6.创意阅读、个性思考

7.科技作品

8.议论文观点与材料 知题型

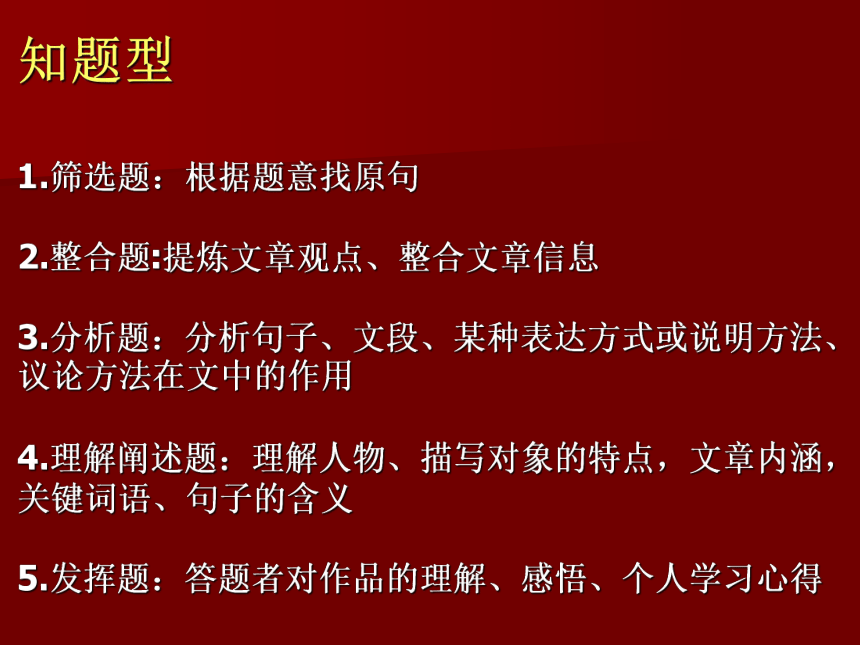

1.筛选题:根据题意找原句

2.整合题:提炼文章观点、整合文章信息

3.分析题:分析句子、文段、某种表达方式或说明方法、议论方法在文中的作用

4.理解阐述题:理解人物、描写对象的特点,文章内涵,关键词语、句子的含义

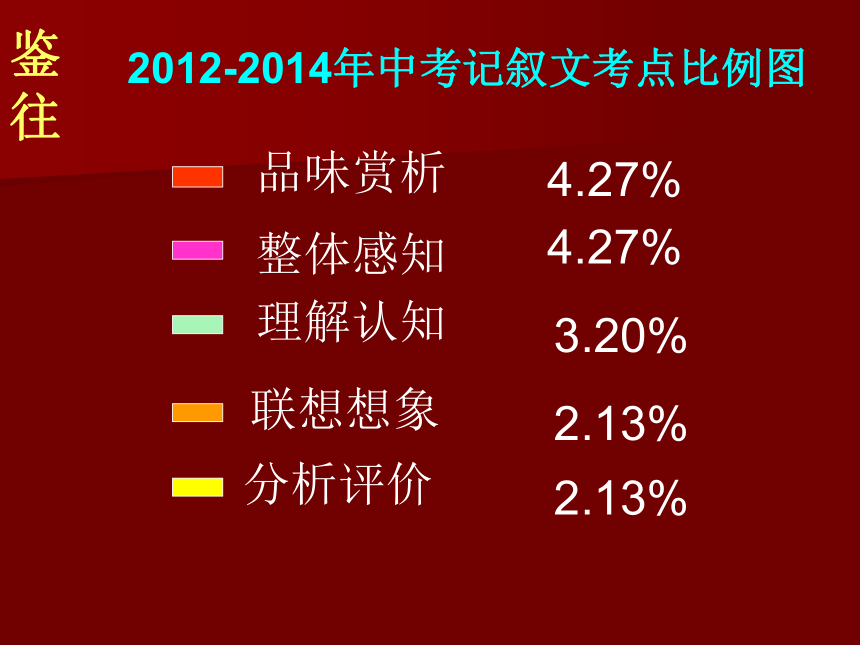

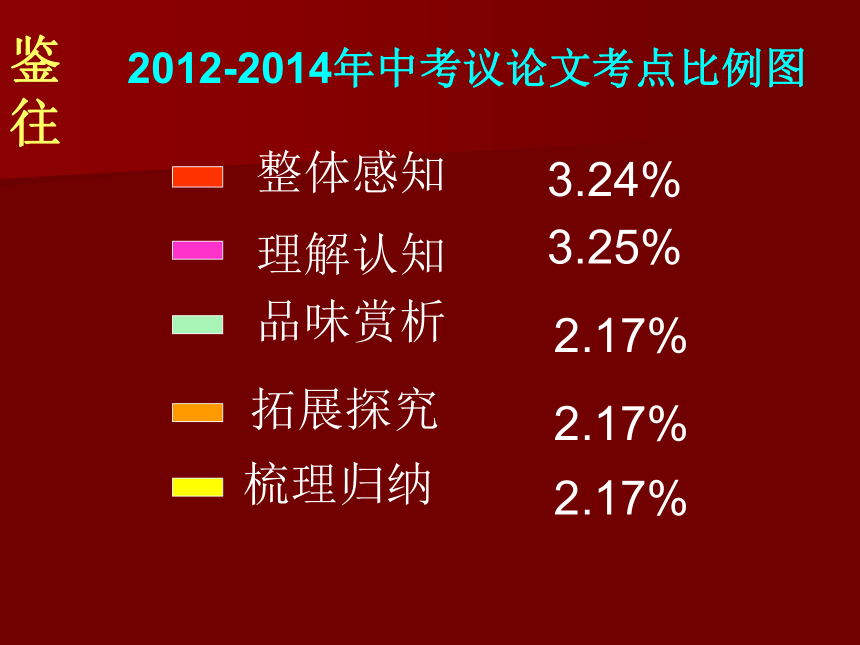

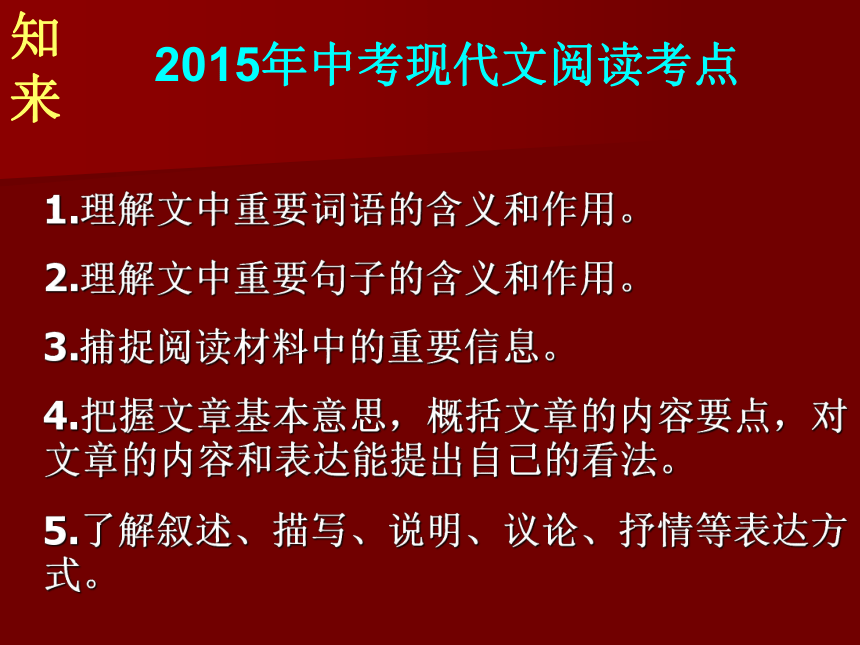

5.发挥题:答题者对作品的理解、感悟、个人学习心得鉴往2012-2014年中考记叙文考点比例图品味赏析整体感知理解认知联想想象分析评价4.27%4.27%3.20%2.13%2.13%鉴往2012-2014年中考议论文考点比例图整体感知理解认知品味赏析拓展探究梳理归纳3.24%3.25%2.17%2.17%2.17%知来2015年中考现代文阅读考点1.理解文中重要词语的含义和作用。

2.理解文中重要句子的含义和作用。

3.捕捉阅读材料中的重要信息。

4.把握文章基本意思,概括文章的内容要点,对文章的内容和表达能提出自己的看法。

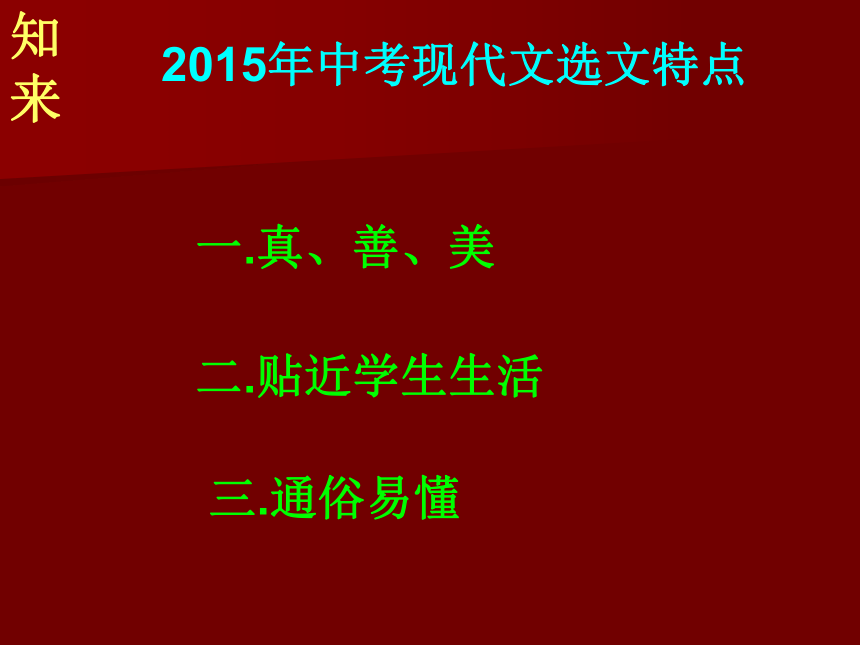

5.了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。知来2015年中考现代文选文特点一.真、善、美二.贴近学生生活三.通俗易懂

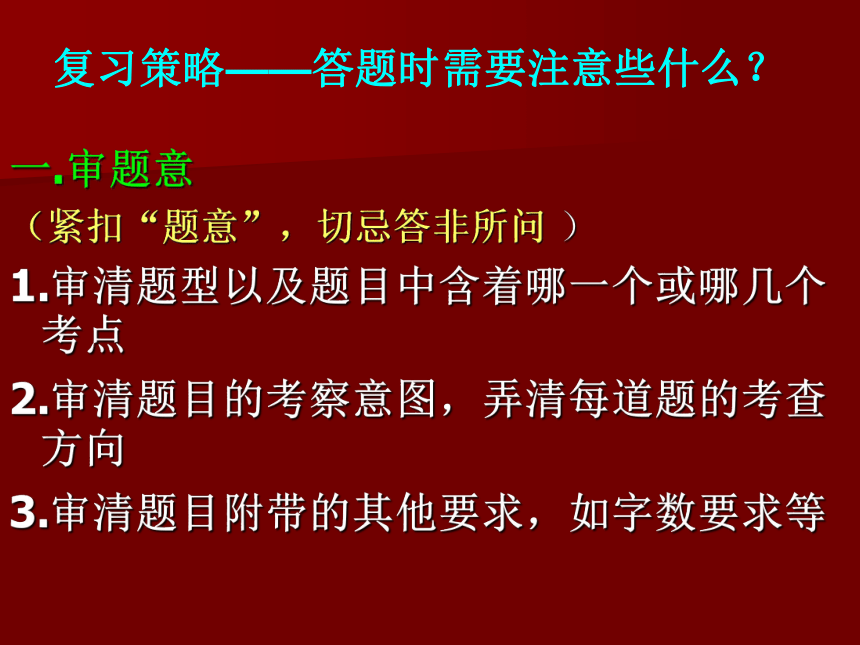

一.审题意

(紧扣“题意”,切忌答非所问 )

1.审清题型以及题目中含着哪一个或哪几个考点

2.审清题目的考察意图,弄清每道题的考查方向

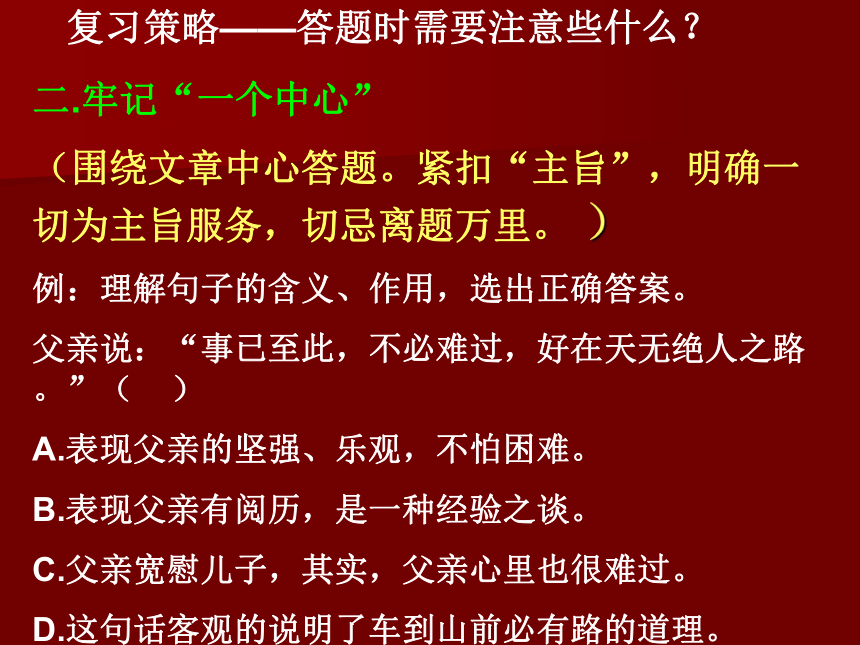

3.审清题目附带的其他要求,如字数要求等 复习策略——答题时需要注意些什么?复习策略——答题时需要注意些什么?二.牢记“一个中心”

(围绕文章中心答题。紧扣“主旨”,明确一切为主旨服务,切忌离题万里。 )

例:理解句子的含义、作用,选出正确答案。

父亲说:“事已至此,不必难过,好在天无绝人之路。”( )

A.表现父亲的坚强、乐观,不怕困难。

B.表现父亲有阅历,是一种经验之谈。

C.父亲宽慰儿子,其实,父亲心里也很难过。

D.这句话客观的说明了车到山前必有路的道理。

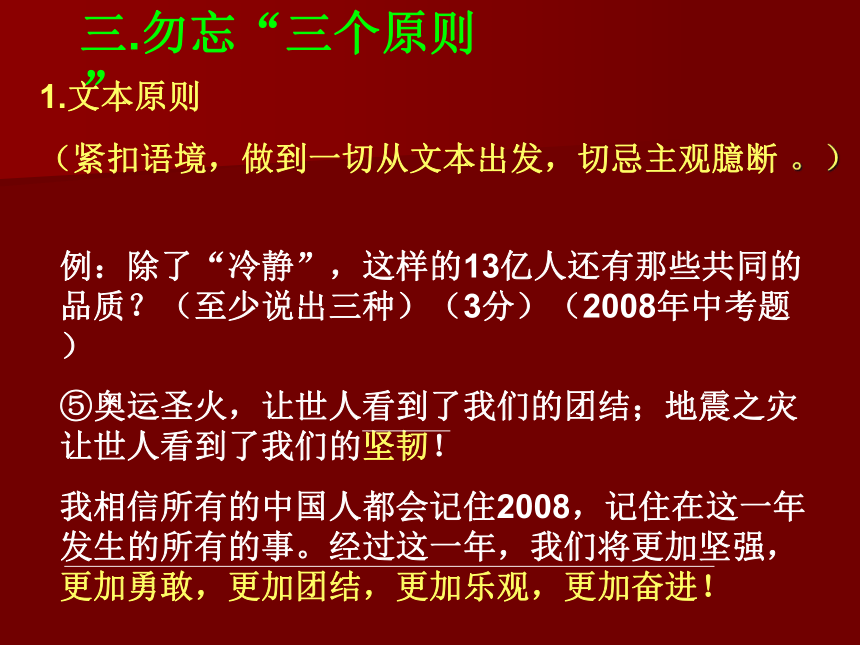

三.勿忘“三个原则”1.文本原则

(紧扣语境,做到一切从文本出发,切忌主观臆断 。)

例:除了“冷静”,这样的13亿人还有那些共同的品质?(至少说出三种)(3分)(2008年中考题)

⑤奥运圣火,让世人看到了我们的团结;地震之灾让世人看到了我们的坚韧!

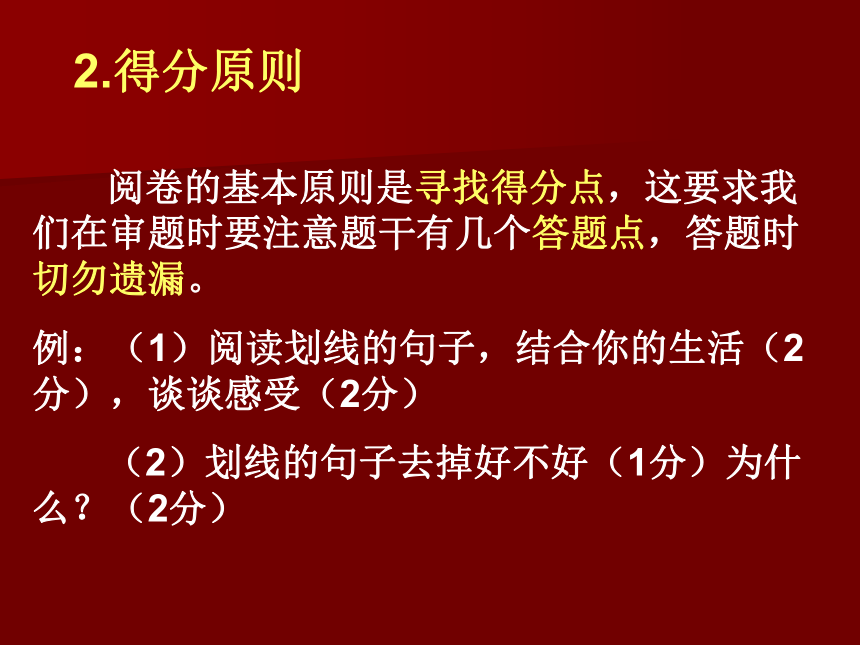

我相信所有的中国人都会记住2008,记住在这一年发生的所有的事。经过这一年,我们将更加坚强,更加勇敢,更加团结,更加乐观,更加奋进!2.得分原则 阅卷的基本原则是寻找得分点,这要求我们在审题时要注意题干有几个答题点,答题时切勿遗漏。

例:(1)阅读划线的句子,结合你的生活(2分),谈谈感受(2分)

(2)划线的句子去掉好不好(1分)为什么?(2分)

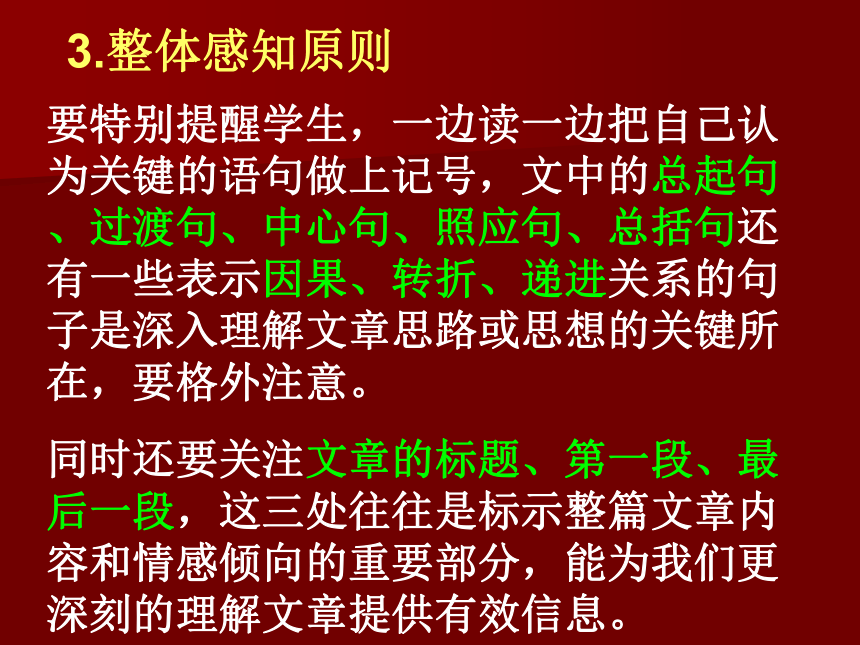

3.整体感知原则要特别提醒学生,一边读一边把自己认为关键的语句做上记号,文中的总起句、过渡句、中心句、照应句、总括句还有一些表示因果、转折、递进关系的句子是深入理解文章思路或思想的关键所在,要格外注意。

同时还要关注文章的标题、第一段、最后一段,这三处往往是标示整篇文章内容和情感倾向的重要部分,能为我们更深刻的理解文章提供有效信息。记叙文

常见题型及解题思路1.整体感知 请用简洁的语言概括文章主要内容?

方法:看题目、人物(事物)、事件,进行综合、概括。

答:此文记叙了(描写了、说明了)……,表现了(赞美了、揭示了)……。2. 分析词语、句子的作用。

1. 具体词语的含义与作用?

方法:联系词语本义,解释在文中的含义,找出其指代的具体内容。

答:“××”一词原指……,这里指……,起到了……的作用。

2.分析划线句的作用:结构上承上启下(——结合文章内容,如何承上,如何启下);内容上为下文写什么铺垫;与下文什么对比,突出什么的________ 的特点;揭示了____________的中心;语言上运用________修辞手法,表达了什么的________特点(感情)一句话在文中的作用:

(1)、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说作铺垫;总领下文;

(2)、文中:承上启下;总领下文;总结上文;

(3)、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头 (议论文、记叙文) 3、修辞手法的作用

(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。 1、比喻、拟人:生动形象; 答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。 2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等; 答题格式:强调了+对象+特性 3;设问:引起读者注意和思考; 答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考 反问:强调,加强语气等; 4、对比:强调了……突出了…… 5、反复:强调了……加强语气 4、常用写作手法:象征、对比、衬托、烘托、伏笔铺垫、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)、借景抒情、借物喻人。 象征 通过某一特点的具体形象,表达某种人和某种社会现象的本质特点。 衬托 以他体从正面、反面两个角度陪衬本体,突出本体的主要特征。 对比 把两种相反的事物或一种事物相对立的两个方面作比较,鲜明的突出主要事物或事物的主要方面的特征。

4、常用写作手法:象征、对比、衬托、烘托、伏笔铺垫、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)、借景抒情、借物喻人。

借景抒情 通过描写具体生动的自然景象或生活场景,表达作者真挚的思想感情。

借物喻人 描写事物,突出其特点,并以此设喻,表现作者高尚的思想情操。 欲扬先抑 先贬抑再大力颂扬所描写的对象,上下文形成对比,突出所写的对象,收到出人意料的感人效果。 5.评价、赏析一句话

应从两个方面入手

(1)、评写作特色、语言特色,如用了什么修辞手法、表现手法,语言或生动或优美或讲求对称或准确严密……

(2)、再评思想内涵,即阐明这一句表达了什么观点,给你什么感受、启迪、教育……赏析角度:重点词语、修辞、表现手法、表达方式、内容情感、上下文、多角度。6.分析理解人物的性格特点

a、把握人物生活的时代背景和社会环境。

b、分析人物描写的方法。(直接描写——即正面描写通过直接地描写人物的肖像、行动、语言、心理等来揭示人物的思想品质和性格特点,反映作品的中心思想。侧面描写——也叫间接描写,通过其他人物的言行间接写主人公,从登场人物的口中、眼中或感受中写出未登场人物的性格。细节描写——对肖像、语言、动作、心理、环境和场面的细枝末节所作的描写。7.记叙文中抒情、议论的作用

?抒情是抒发作者真挚深沉的情感,引发读者的感情共鸣,使文章具有强大的感染力。

议论是引发读者思考,点明人物或事件的意义,突出中心,升华主题,起到画龙点睛的作用。8.谈阅读的看法或体会:

1、用第一人称

2、采用1+2或1+3的形式:先用一句话概括出自己的看法或体会,再用两三句话谈谈理由,可以摆事实、也可以讲道理,如题目有相关要求,还要注意结合自己的亲身经历。现代文阅读答题技巧:一.审题意二.牢记“一个中心”

围绕文章中心答题

三.勿忘“三个原则”

1.文本原则

2.得分原则

3.整体感知原则预祝大家中考成功! 说明文与议论文知识点比较

说明文 议论文

(1)对象和特征 (1)论点

(2)顺序 (2)论证

(3)说明方法 (3)论证方法

(4)结构 (4)结构

(5)语言特点 (5)语言特点 说明文 议论文

(1)说明方法 (1)论证方法

举例子、打比方、 道理论证(引证)

列数据、作比较、 事实论证(举例论证)

分类别、摹状貌、 对比论证

下定义、作诠释、 比喻论证

引资料

(2)说明文的结构 (2)议论文的结构

总——分——总; 总——分——总;

总——分;分——总。 总——分;分——总。

(3)说明文的语言特点 (3)议论文的语言特点

科学严密、准确具体、 严密、准确

生动形象

说明文考点

1.说明对象及其特征

2.顺序(时间、空间、逻辑)

3.说明方法(举例子、打比方、列数

据、作比较、分类别、摹状貌、下

定义、作诠释、引资料等)

4.结构(总——分——总;总——

分;分——总)

5.语言(科学严密、准确具体、生动

形象) 议论文考点

? 1.论点——包括总论点和分论点

? 2.论据——包括理论论据和事实论据

? 3.论证方法——初中阶段要求学生掌

握道理论证(包括引证)、事实论证、

比喻论证、正反对比论证

4.文章结构——包括在结构上起关键

作用的重要句子和重要段落 (一)说明文考点及答题技巧

1.理清文章思路

例:(06年昆明市中考题)《洱海》

(14小题)阅读选文,理清思路,请概括②~⑧段的内

容,按照示例依次填入A、B、C处。

洱海的位置及得名 A → B → 洱海的自然风光→ C → 洱海的文明史

答题技巧:从文章结构入手(总——分——总),弄清第①段总写大理是中国历史文化名城,有着雄奇秀丽的自然风光;第⑧段又总结洱海既是风光旅游胜地,也是白族祖先的发祥地,有着悠久的历史文化传统。中间几段介绍了洱海的位置、得名、形成原因、气候、自然风光、鱼类资源等等。

答案:A.洱海形成的原因;B.洱海的气候特点;

C.洱海的鱼类资源。 2.说明对象及其特征

例:(07年云南省中考题)

(16小题)第③段中,“连片的梯田有3000多亩”采用列数据的说明方法,具体说明了元阳梯田怎样的特点?

答题技巧:抓住具体数据科学、准确、具体地说明了说明对象的什么特点即可。

答案:规模宏大,气势磅礴。3.对文章内容的理解与把握

例一:(07年昆明市中考题) 《滇剧源流概述》

(16小题)选出下列表述中对选文内容理解不准确的一项

A.滇剧在形成和发展的过程中受到许多外来剧种的影响,如徽剧、汉剧、京剧等。

B.滇剧唱腔三大系统中的胡琴明快、开朗、流畅中又显轻松活泼;襄阳腔舒展动听,多显悲壮、激昂、肃穆。

C.“滇剧泰斗”栗成之在《孔明拜灯》一剧中塑造的孔明形象令人叫绝。

D.选文采用了逻辑顺序,思路清晰,结构严谨。

(原文第④段说:胡琴腔舒展动听,多显悲壮、激昂、肃穆,襄阳腔明快、开朗、流畅。)

答题技巧:将选项放回对应的文段中,与原文进行比较。排除符合原文的选项即可。

答案: (B)例二:(07年云南省中考题) 《动物也在全球化》

(15小题)动物全球化指的是什么?就本文看,导致动物全球化的原因有哪些?

答题技巧:前一问是“动物全球化”这一概念,只要找到文中诠释“动物全球化”的文段即可(对应文段为第③段);后一问是对文章内容的提炼,因此要关注文段的中心句。

答案:动物全球化即生物均质化,指所有生物在所有的地方生活,结果是地球上的生物种类会变得越来越少,同一物种之下的品种也会变得越来越单一。

导致动物全球化的原因有:物种入侵;人类对土地用途的改变。4.说明方法及其作用

例:(07年昆明市中考题)

(15小题)选文第①段画线部分采用下定义的说明方法有什么作用?

答题技巧:准确具体地说明了+说明对象的特征。

答案:简明扼要,科学准确地概括了滇剧的主要特征,使读者对滇剧有一个初步的了解。5.对说明文语言的理解

例一:(07年昆明市中考题)

(17小题)选文第⑦段“此风在城镇尤盛,昆明等地的茶馆几乎终年锣鼓声不断”一句中的加点词语能否删去?为什么?

答题技巧: ①肯定不能删,再解释该词在文中的意思,如“约、左右”表示不确定;“仅、只”为副词,表示限于某个范围或少数范围;“几乎”表示将近于、接近于;“大概”表示大致的内容或情况;“大体”表示多数情形或主要方面;“可能、也许”表示猜测、推测、估计的情况;“一般”指通常情况,不包括特殊情况。等等。

②删去就成为+去掉该词后的原句+不符合原文意思。

③语言就不准确了。

答案:不能删。“几乎”一词说明锣鼓声不断是普遍的现象,但不是指所有情况,删去后表达太绝对,语言就不准确了。6.根据文章内容进行描写、探究或谈对某种现象的认识(看法)[拓展训练]

例:(07年昆明市中考题)

(18小题)随着社会和时代的不断变迁,滇剧等传统戏曲艺术受到了冲击,尤其被许多年轻人冷落。请谈谈你对这种现象的看法。

答题技巧:可从传统艺术存在、流传的意义、传统艺术被年轻人冷落的危害、倡议大家重视传统艺术等方面来谈。

答案示例:许多年轻人不喜欢传统戏剧,他们更喜欢节奏明快具有时代感的流行歌曲,这其实不不对的。传统戏剧历史悠久,底蕴丰厚,是我们民族的文化瑰宝。青年人承担着继承传播传统文化的重任,不能对这种现象漠然视之。(二)议论文考点及答题技巧

1.找出(或总结出)文章的论点

例一:(07年河南省中考题)《年轻人更要善于反省》

(13小题)本文的中心论点是 :

答题技巧:本文是用一句话做题目,是作者看法的完整陈述,因此题目本身就是中心论点。

答案:年轻人更要善于反省 2.论证思路整理及论据的作用(包括理论论据和事实论据)

例一:(07年河南省中考题)

(15小题)作者认为年轻人应该从哪些方面进行“反省”?

答题技巧:整理文章思路,找出自然段的中心句。本文③~⑤段每段开头都有一个中心句,抓住这些句子就可以理清文章思路。

答案:自身所作所为;别人的经验教训;挫折和失败。例二:(07年安徽课改区中考题)

(10小题)第④段列举了哪些事例?意在阐明什么?

答题技巧:先逐句读该段句子,弄清哪几句话说哪个事例,然后逐层进行归纳,理出要回答的事例。再对每个事例后的话进行归纳,总结出作者用这些事例阐明的道理。

①~②句说观察;③~④句说劳动、⑤~⑥句说读书、⑦~⑧句说做个好公民 。

答案:用观察、劳动、读书、做个好公民四个事例,阐明了懂得了事物的道理并不一定就具备了相应的能力。3.论证方法的作用

例一:(07年哈尔滨市中考题)《低头与昂首》

(23小题)第③段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?

答题技巧:先辨析该句话所用的论证方法(比喻、对比、引用、举例),再看该段的中心句(分论点),再加上“生动形象、准确周密”等语言回答即可。

答案:生动形象地论述了要想取得成功,首先就要学会低头的道理。4.对文章结构的把握(包括在结构上起关键作用的重要句子和重要段落)

例一:(07年河南省中考题)《年轻人更要善于反省》

(14小题)第①段在文中的作用是什么?

答题技巧:可从内容上和结构上分析。内容上一般是用该事例指出(证明)什么或强调什么,引起读者阅读兴趣等等;结构上一般是引出下文(或论点、论题等)

答案:作为论据证明论点;强调反省的重要;增加文章的趣味性,引起读者的阅读兴趣;引出论题(或论点)。5.对议论文语言的理解

例:(07年安徽省中考题)《习惯成自然》

(11小题)第⑥段加点的“似乎”一词能否去掉?请说说理由。

答题技巧:先解释该词的意思,即“仿佛”、“好像”,弄清该词在这里含贬义,再将去掉后的句子与原句比较,看这两个句子有什么不同。然后分析不能去的理由。

答案:不能去掉。一般而言,“知”比“不知”好些;但在这里,作者用“似乎”强调了“知”与“不知”并无两样,因为“知”仅仅是懂得了道理,并没有化为习惯,形成能力。 6.结合实际谈对文章某句话(某段话)的认识(看法)

例一:(07年安徽省中考题)

(13小题)结合实际,谈谈你对第⑨段学校教育“目的在养成习惯,增强能力”的认识。

答题技巧:看清题目要求,弄懂“目的在养成习惯,增强能力”的含义,即教育不仅是传授知识,也要培养学生养成良好的习惯,促进学生形成能力。再抓住这一关键作答。

答案:(要点)学校教育不仅在于传授知识,更重要的是养成习惯,培养能力。现代文阅读答题技巧:一.审题意二.牢记“一个中心”

围绕文章中心答题

三.勿忘“三个原则”

1.文本原则

2.得分原则

3.整体感知原则预祝大家中考成功!

析课标

1.整体感知 筛选整合 内容与思路

观点、情感

2.表达方式

3.重要词语 品味语言

4.作品内涵、价值取向

5.人物与形象

6.创意阅读、个性思考

7.科技作品

8.议论文观点与材料 知题型

1.筛选题:根据题意找原句

2.整合题:提炼文章观点、整合文章信息

3.分析题:分析句子、文段、某种表达方式或说明方法、议论方法在文中的作用

4.理解阐述题:理解人物、描写对象的特点,文章内涵,关键词语、句子的含义

5.发挥题:答题者对作品的理解、感悟、个人学习心得鉴往2012-2014年中考记叙文考点比例图品味赏析整体感知理解认知联想想象分析评价4.27%4.27%3.20%2.13%2.13%鉴往2012-2014年中考议论文考点比例图整体感知理解认知品味赏析拓展探究梳理归纳3.24%3.25%2.17%2.17%2.17%知来2015年中考现代文阅读考点1.理解文中重要词语的含义和作用。

2.理解文中重要句子的含义和作用。

3.捕捉阅读材料中的重要信息。

4.把握文章基本意思,概括文章的内容要点,对文章的内容和表达能提出自己的看法。

5.了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。知来2015年中考现代文选文特点一.真、善、美二.贴近学生生活三.通俗易懂

一.审题意

(紧扣“题意”,切忌答非所问 )

1.审清题型以及题目中含着哪一个或哪几个考点

2.审清题目的考察意图,弄清每道题的考查方向

3.审清题目附带的其他要求,如字数要求等 复习策略——答题时需要注意些什么?复习策略——答题时需要注意些什么?二.牢记“一个中心”

(围绕文章中心答题。紧扣“主旨”,明确一切为主旨服务,切忌离题万里。 )

例:理解句子的含义、作用,选出正确答案。

父亲说:“事已至此,不必难过,好在天无绝人之路。”( )

A.表现父亲的坚强、乐观,不怕困难。

B.表现父亲有阅历,是一种经验之谈。

C.父亲宽慰儿子,其实,父亲心里也很难过。

D.这句话客观的说明了车到山前必有路的道理。

三.勿忘“三个原则”1.文本原则

(紧扣语境,做到一切从文本出发,切忌主观臆断 。)

例:除了“冷静”,这样的13亿人还有那些共同的品质?(至少说出三种)(3分)(2008年中考题)

⑤奥运圣火,让世人看到了我们的团结;地震之灾让世人看到了我们的坚韧!

我相信所有的中国人都会记住2008,记住在这一年发生的所有的事。经过这一年,我们将更加坚强,更加勇敢,更加团结,更加乐观,更加奋进!2.得分原则 阅卷的基本原则是寻找得分点,这要求我们在审题时要注意题干有几个答题点,答题时切勿遗漏。

例:(1)阅读划线的句子,结合你的生活(2分),谈谈感受(2分)

(2)划线的句子去掉好不好(1分)为什么?(2分)

3.整体感知原则要特别提醒学生,一边读一边把自己认为关键的语句做上记号,文中的总起句、过渡句、中心句、照应句、总括句还有一些表示因果、转折、递进关系的句子是深入理解文章思路或思想的关键所在,要格外注意。

同时还要关注文章的标题、第一段、最后一段,这三处往往是标示整篇文章内容和情感倾向的重要部分,能为我们更深刻的理解文章提供有效信息。记叙文

常见题型及解题思路1.整体感知 请用简洁的语言概括文章主要内容?

方法:看题目、人物(事物)、事件,进行综合、概括。

答:此文记叙了(描写了、说明了)……,表现了(赞美了、揭示了)……。2. 分析词语、句子的作用。

1. 具体词语的含义与作用?

方法:联系词语本义,解释在文中的含义,找出其指代的具体内容。

答:“××”一词原指……,这里指……,起到了……的作用。

2.分析划线句的作用:结构上承上启下(——结合文章内容,如何承上,如何启下);内容上为下文写什么铺垫;与下文什么对比,突出什么的________ 的特点;揭示了____________的中心;语言上运用________修辞手法,表达了什么的________特点(感情)一句话在文中的作用:

(1)、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说作铺垫;总领下文;

(2)、文中:承上启下;总领下文;总结上文;

(3)、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头 (议论文、记叙文) 3、修辞手法的作用

(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。 1、比喻、拟人:生动形象; 答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。 2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等; 答题格式:强调了+对象+特性 3;设问:引起读者注意和思考; 答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考 反问:强调,加强语气等; 4、对比:强调了……突出了…… 5、反复:强调了……加强语气 4、常用写作手法:象征、对比、衬托、烘托、伏笔铺垫、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)、借景抒情、借物喻人。 象征 通过某一特点的具体形象,表达某种人和某种社会现象的本质特点。 衬托 以他体从正面、反面两个角度陪衬本体,突出本体的主要特征。 对比 把两种相反的事物或一种事物相对立的两个方面作比较,鲜明的突出主要事物或事物的主要方面的特征。

4、常用写作手法:象征、对比、衬托、烘托、伏笔铺垫、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)、借景抒情、借物喻人。

借景抒情 通过描写具体生动的自然景象或生活场景,表达作者真挚的思想感情。

借物喻人 描写事物,突出其特点,并以此设喻,表现作者高尚的思想情操。 欲扬先抑 先贬抑再大力颂扬所描写的对象,上下文形成对比,突出所写的对象,收到出人意料的感人效果。 5.评价、赏析一句话

应从两个方面入手

(1)、评写作特色、语言特色,如用了什么修辞手法、表现手法,语言或生动或优美或讲求对称或准确严密……

(2)、再评思想内涵,即阐明这一句表达了什么观点,给你什么感受、启迪、教育……赏析角度:重点词语、修辞、表现手法、表达方式、内容情感、上下文、多角度。6.分析理解人物的性格特点

a、把握人物生活的时代背景和社会环境。

b、分析人物描写的方法。(直接描写——即正面描写通过直接地描写人物的肖像、行动、语言、心理等来揭示人物的思想品质和性格特点,反映作品的中心思想。侧面描写——也叫间接描写,通过其他人物的言行间接写主人公,从登场人物的口中、眼中或感受中写出未登场人物的性格。细节描写——对肖像、语言、动作、心理、环境和场面的细枝末节所作的描写。7.记叙文中抒情、议论的作用

?抒情是抒发作者真挚深沉的情感,引发读者的感情共鸣,使文章具有强大的感染力。

议论是引发读者思考,点明人物或事件的意义,突出中心,升华主题,起到画龙点睛的作用。8.谈阅读的看法或体会:

1、用第一人称

2、采用1+2或1+3的形式:先用一句话概括出自己的看法或体会,再用两三句话谈谈理由,可以摆事实、也可以讲道理,如题目有相关要求,还要注意结合自己的亲身经历。现代文阅读答题技巧:一.审题意二.牢记“一个中心”

围绕文章中心答题

三.勿忘“三个原则”

1.文本原则

2.得分原则

3.整体感知原则预祝大家中考成功! 说明文与议论文知识点比较

说明文 议论文

(1)对象和特征 (1)论点

(2)顺序 (2)论证

(3)说明方法 (3)论证方法

(4)结构 (4)结构

(5)语言特点 (5)语言特点 说明文 议论文

(1)说明方法 (1)论证方法

举例子、打比方、 道理论证(引证)

列数据、作比较、 事实论证(举例论证)

分类别、摹状貌、 对比论证

下定义、作诠释、 比喻论证

引资料

(2)说明文的结构 (2)议论文的结构

总——分——总; 总——分——总;

总——分;分——总。 总——分;分——总。

(3)说明文的语言特点 (3)议论文的语言特点

科学严密、准确具体、 严密、准确

生动形象

说明文考点

1.说明对象及其特征

2.顺序(时间、空间、逻辑)

3.说明方法(举例子、打比方、列数

据、作比较、分类别、摹状貌、下

定义、作诠释、引资料等)

4.结构(总——分——总;总——

分;分——总)

5.语言(科学严密、准确具体、生动

形象) 议论文考点

? 1.论点——包括总论点和分论点

? 2.论据——包括理论论据和事实论据

? 3.论证方法——初中阶段要求学生掌

握道理论证(包括引证)、事实论证、

比喻论证、正反对比论证

4.文章结构——包括在结构上起关键

作用的重要句子和重要段落 (一)说明文考点及答题技巧

1.理清文章思路

例:(06年昆明市中考题)《洱海》

(14小题)阅读选文,理清思路,请概括②~⑧段的内

容,按照示例依次填入A、B、C处。

洱海的位置及得名 A → B → 洱海的自然风光→ C → 洱海的文明史

答题技巧:从文章结构入手(总——分——总),弄清第①段总写大理是中国历史文化名城,有着雄奇秀丽的自然风光;第⑧段又总结洱海既是风光旅游胜地,也是白族祖先的发祥地,有着悠久的历史文化传统。中间几段介绍了洱海的位置、得名、形成原因、气候、自然风光、鱼类资源等等。

答案:A.洱海形成的原因;B.洱海的气候特点;

C.洱海的鱼类资源。 2.说明对象及其特征

例:(07年云南省中考题)

(16小题)第③段中,“连片的梯田有3000多亩”采用列数据的说明方法,具体说明了元阳梯田怎样的特点?

答题技巧:抓住具体数据科学、准确、具体地说明了说明对象的什么特点即可。

答案:规模宏大,气势磅礴。3.对文章内容的理解与把握

例一:(07年昆明市中考题) 《滇剧源流概述》

(16小题)选出下列表述中对选文内容理解不准确的一项

A.滇剧在形成和发展的过程中受到许多外来剧种的影响,如徽剧、汉剧、京剧等。

B.滇剧唱腔三大系统中的胡琴明快、开朗、流畅中又显轻松活泼;襄阳腔舒展动听,多显悲壮、激昂、肃穆。

C.“滇剧泰斗”栗成之在《孔明拜灯》一剧中塑造的孔明形象令人叫绝。

D.选文采用了逻辑顺序,思路清晰,结构严谨。

(原文第④段说:胡琴腔舒展动听,多显悲壮、激昂、肃穆,襄阳腔明快、开朗、流畅。)

答题技巧:将选项放回对应的文段中,与原文进行比较。排除符合原文的选项即可。

答案: (B)例二:(07年云南省中考题) 《动物也在全球化》

(15小题)动物全球化指的是什么?就本文看,导致动物全球化的原因有哪些?

答题技巧:前一问是“动物全球化”这一概念,只要找到文中诠释“动物全球化”的文段即可(对应文段为第③段);后一问是对文章内容的提炼,因此要关注文段的中心句。

答案:动物全球化即生物均质化,指所有生物在所有的地方生活,结果是地球上的生物种类会变得越来越少,同一物种之下的品种也会变得越来越单一。

导致动物全球化的原因有:物种入侵;人类对土地用途的改变。4.说明方法及其作用

例:(07年昆明市中考题)

(15小题)选文第①段画线部分采用下定义的说明方法有什么作用?

答题技巧:准确具体地说明了+说明对象的特征。

答案:简明扼要,科学准确地概括了滇剧的主要特征,使读者对滇剧有一个初步的了解。5.对说明文语言的理解

例一:(07年昆明市中考题)

(17小题)选文第⑦段“此风在城镇尤盛,昆明等地的茶馆几乎终年锣鼓声不断”一句中的加点词语能否删去?为什么?

答题技巧: ①肯定不能删,再解释该词在文中的意思,如“约、左右”表示不确定;“仅、只”为副词,表示限于某个范围或少数范围;“几乎”表示将近于、接近于;“大概”表示大致的内容或情况;“大体”表示多数情形或主要方面;“可能、也许”表示猜测、推测、估计的情况;“一般”指通常情况,不包括特殊情况。等等。

②删去就成为+去掉该词后的原句+不符合原文意思。

③语言就不准确了。

答案:不能删。“几乎”一词说明锣鼓声不断是普遍的现象,但不是指所有情况,删去后表达太绝对,语言就不准确了。6.根据文章内容进行描写、探究或谈对某种现象的认识(看法)[拓展训练]

例:(07年昆明市中考题)

(18小题)随着社会和时代的不断变迁,滇剧等传统戏曲艺术受到了冲击,尤其被许多年轻人冷落。请谈谈你对这种现象的看法。

答题技巧:可从传统艺术存在、流传的意义、传统艺术被年轻人冷落的危害、倡议大家重视传统艺术等方面来谈。

答案示例:许多年轻人不喜欢传统戏剧,他们更喜欢节奏明快具有时代感的流行歌曲,这其实不不对的。传统戏剧历史悠久,底蕴丰厚,是我们民族的文化瑰宝。青年人承担着继承传播传统文化的重任,不能对这种现象漠然视之。(二)议论文考点及答题技巧

1.找出(或总结出)文章的论点

例一:(07年河南省中考题)《年轻人更要善于反省》

(13小题)本文的中心论点是 :

答题技巧:本文是用一句话做题目,是作者看法的完整陈述,因此题目本身就是中心论点。

答案:年轻人更要善于反省 2.论证思路整理及论据的作用(包括理论论据和事实论据)

例一:(07年河南省中考题)

(15小题)作者认为年轻人应该从哪些方面进行“反省”?

答题技巧:整理文章思路,找出自然段的中心句。本文③~⑤段每段开头都有一个中心句,抓住这些句子就可以理清文章思路。

答案:自身所作所为;别人的经验教训;挫折和失败。例二:(07年安徽课改区中考题)

(10小题)第④段列举了哪些事例?意在阐明什么?

答题技巧:先逐句读该段句子,弄清哪几句话说哪个事例,然后逐层进行归纳,理出要回答的事例。再对每个事例后的话进行归纳,总结出作者用这些事例阐明的道理。

①~②句说观察;③~④句说劳动、⑤~⑥句说读书、⑦~⑧句说做个好公民 。

答案:用观察、劳动、读书、做个好公民四个事例,阐明了懂得了事物的道理并不一定就具备了相应的能力。3.论证方法的作用

例一:(07年哈尔滨市中考题)《低头与昂首》

(23小题)第③段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?

答题技巧:先辨析该句话所用的论证方法(比喻、对比、引用、举例),再看该段的中心句(分论点),再加上“生动形象、准确周密”等语言回答即可。

答案:生动形象地论述了要想取得成功,首先就要学会低头的道理。4.对文章结构的把握(包括在结构上起关键作用的重要句子和重要段落)

例一:(07年河南省中考题)《年轻人更要善于反省》

(14小题)第①段在文中的作用是什么?

答题技巧:可从内容上和结构上分析。内容上一般是用该事例指出(证明)什么或强调什么,引起读者阅读兴趣等等;结构上一般是引出下文(或论点、论题等)

答案:作为论据证明论点;强调反省的重要;增加文章的趣味性,引起读者的阅读兴趣;引出论题(或论点)。5.对议论文语言的理解

例:(07年安徽省中考题)《习惯成自然》

(11小题)第⑥段加点的“似乎”一词能否去掉?请说说理由。

答题技巧:先解释该词的意思,即“仿佛”、“好像”,弄清该词在这里含贬义,再将去掉后的句子与原句比较,看这两个句子有什么不同。然后分析不能去的理由。

答案:不能去掉。一般而言,“知”比“不知”好些;但在这里,作者用“似乎”强调了“知”与“不知”并无两样,因为“知”仅仅是懂得了道理,并没有化为习惯,形成能力。 6.结合实际谈对文章某句话(某段话)的认识(看法)

例一:(07年安徽省中考题)

(13小题)结合实际,谈谈你对第⑨段学校教育“目的在养成习惯,增强能力”的认识。

答题技巧:看清题目要求,弄懂“目的在养成习惯,增强能力”的含义,即教育不仅是传授知识,也要培养学生养成良好的习惯,促进学生形成能力。再抓住这一关键作答。

答案:(要点)学校教育不仅在于传授知识,更重要的是养成习惯,培养能力。现代文阅读答题技巧:一.审题意二.牢记“一个中心”

围绕文章中心答题

三.勿忘“三个原则”

1.文本原则

2.得分原则

3.整体感知原则预祝大家中考成功!