古诗词诵读同步练习(含答案)2023-2024学年统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读同步练习(含答案)2023-2024学年统编版选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

古诗词诵读同步练习-2023-2024学年语文选择性必修上册

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列诗句不能表现时间变化的一项是( )

A.海上明月共潮生 B.皎皎空中孤月轮

C.玉户帘中卷不去 D.江潭落月复西斜

2.下列各项中,加点词的解释有误的一项是( )

A.人生代代无穷已 穷已:穷尽,终了

B.但见长江送流水 但见:只见,仅见

C.此时相望不相闻 相闻:互相传颂

D.不知乘月几人归 乘月:趁着月光

3.下列对诗句节奏的划分,有误的一项是

A.蜀道/之难,难于/上青天,使人/听此/凋朱颜!

B.黄鹤/之飞/尚/不得过,猿猱/欲度/愁/攀援。

C.剑阁/峥嵘/而崔嵬,一夫/当关,万夫/莫开。

D.锦城/虽云/乐,不如/早还/家。

4.下列对课文内容的分析,不正确的一项是

A.“青枫浦上”暗用《楚辞·招魂》中的“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心”句,暗含离别之意。

B.“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台”赋予月光人的灵性,从游子的角度描绘了一幅迷离之景。

C.“月照花林皆似霰”一句运用比喻手法,写月光照在鲜花、树林上,就像雪珠一样洁白晶莹。

D.“明月楼”指思妇的闺楼,出自曹植的《七哀诗》“明月照高楼,刘光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀”。

5.下面对李白的《将进酒》的理解和分析,不正确的一项是

A.诗中起兴夸张手法的运用颇具特色,如诗篇开头的两组夸张的长句,就有挟天风裹海雨而来之势,诗人以河水一去不返喻人生易老,以黄河的伟大永恒衬托生命的渺小脆弱。具有惊心动魄的艺术力量。

B.“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”将人生由青春至衰老的全过程说成“朝”“暮”间事,把本来短暂的人生说得更短暂。

C.全篇诗情大起大落,由悲转乐,转狂放、转愤激、再转狂放,最后结穴于“万古愁”,回应篇首,奔放跌宕。“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。”表现了作者消极颓唐的思想:人生得意时,要尽情地寻欢作乐,别让金杯玉露,空对天上明月。

D.《将进酒》是一首劝酒歌,诗人借题发挥,尽吐郁积在胸中的不平之气,也表达了施展抱负的愿望。“天生我材必有用,千金散尽还复来。”是诗人乐观自信的肯定自我价值的宣言,流露出怀才不遇和渴望用世的感情。

6.下列诗句所描写的景色依时序排列,恰当的一项是

①迟日未能销野雪,晴花偏自犯江寒。

②帘卷西风,人比黄花瘦。

③微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。

④六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝。

A.①②③④ B.③④②① C.③①②④ D.①③②④

7.下列诗句中,没有运用夸张的修辞手法的一项是( )

A.朝如青丝暮成雪

B.陈王昔时宴平乐

C.会须一饮三百杯

D.与尔同销万古愁

8.下列不符合《将进酒》原文意思的一项是

A.“古来圣贤皆寂寞”,诗人曾喟叹“自言管葛竟谁评”,所以说古人“寂寞”,也表现出自己的寂寞。

B.“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”,酒至酣畅之处,不由得“忘形到尔汝”,反客为主了,豪放至此,令人叹服。

C.“与尔同销万古愁”,这“白云从空,随风变灭”的结尾,显见诗人奔涌跌宕的感情激流。苏轼“人生如梦,一尊还酹江月”中的孤独与李白同。

D.“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。”诗人“大济苍生”的理想得不到实现,于是由积极进取变成消极颓废。

二、论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成下列小题。

话说《诗经》之“风”

风本是地球大气层内的空气涌动,它使地球上的万物能不断地接受到新鲜的空气而得以生存。那么,孔子在编集《诗经》时,为什么将一部分诗称为“风”呢?孔子自己有一段很好的解释:季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”

这就是“风气”!孔子用很形象的语言形容它,风吹草伏,风往哪边吹,草就往哪边倒伏。所以,要建立和谐社会,关键在于领导人,也就是“上行下效”。由此也形象地说明了“风”的含义,也就是说,风俗、风情、风致等,无一不是指向社会行为规范和人们的行为方式的。

换言之,《诗经》之“风”,即是各地区、各民族的“风俗习惯”。在一般的口语中,我们称为“风俗习惯”,在先秦时期的书面语言及理论中,“风”实际上就是“礼”,就是“社会行为规范”。《诗经》中的十五国风,各以其所在国家和地区得名,就是记载了各地的风俗习惯、人们的行为方式,以及他们各自的价值观、思想感情。与此相印证,《周易》中有十五个卦牵涉到“风”,每个卦都对应着一种人生或社会现象。火风鼎,火下有风则上宜有鼎,而鼎凭三足,正立不倚,既强调合作,也预示持正守位,为人倚重;风火人家,以火在下而风行其上来表达一家人团聚的景象。……周文王用“风”的各种景象论述了人世间不同的社会情状。

在现实生活中,我们每做一件事情,首先考虑的不是法律法规如何规定的,而是亲友们的看法!而这些所谓的“看法”,实际上就是一种社会行为规范。亲友们认同你这个行为,你就会大胆高兴地去做;否则,你就不会去做,或者只有偷偷摸摸去做。“风俗”因此会给人一种无形的束缚。这就是孔子为什么强调“礼”的作用的真正含意。孔子删诗书、定礼乐、系易辞、著春秋,把《诗经》作为教材,是因为没有其他书籍了吗?不是,孔子是借《诗经》说明以及教育学生们要懂得各种各样的社会行为规范。孔子的中心思想是:人生若想追求到快乐与幸福,就要认识社会。社会是精彩的但更是复杂的,不认识社会就只能四处碰壁,最后落个失败的人生;能认识社会就能游刃有余,利用社会。

风俗的形成,是经历了很长时间的,是大部分人“约定俗成”的,人们在实际生活、生产中,认识到只有这样做才能更好地生存,所以就形成了这样一个风俗习惯。但它不是一成不变的,我们重读《诗经》,一是要了解古代人们的风俗习惯;二是可以借鉴和发扬一些好的风俗习惯,如春节团聚、清明祭祖等;三是创造我们今天的新风俗,使生活更加日新月异,更加幸福。我们生活中的点点滴滴,不可能都有法律约束和指导,而且人类社会的维持也不能完全依靠法律法规,那么还要依靠什么呢?就是风俗习惯、“礼”、“社会行为规范”等,依靠良好的社会风气,才能使社会肌体健康发展。一个国家或地区之所以出现混乱,一是由于法律法规不健全,第二个原因就是社会风俗混乱。一群人恣意破坏另一群人的风俗习惯,便会导致争斗打闹,甚而引发战争。所以,入乡随俗,懂得并调节自己去适应不同的风俗习惯,才能建立起人与人之间相互亲爱的关系。这或许便是孔子编集《诗经》的主要原因吧。

9.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

A.周文王用“风”的各种景象论述了人世间的社会情状,形成了《周易》中的十五个卦象,而这十五个卦象正与《诗经》中的十五国风相对应。

B.孔子把君子之德喻为风,把小人之德喻为草。草随风动,强调百姓在领导者的影响下,自然会形成一种普遍的风气或社会风貌。

C.《诗经》中的“风”,实际上就是“礼”,就是社会行为规范。它要求人们要懂得这些规范,并在这些规范的约束下从事社会活动。

D.在自然界中,因为大气内空气涌动而形成的风使大地万物不断接受新鲜空气,从而保持生机;人类社会亦如此,没有正常风气,就没有美好生活。

10.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.在现实生活中,人们每做一件事往往把亲友们的看法放在优先考虑的位置,因为这些看法代表着一种社会行为规范;而不是先考虑符不符合法律法规。

B.孔子强调“礼”的作用,正是要通过“风俗”给人设定一种无形的束缚,对人的行为提出要求,使之符合所有人约定俗成的规范。

C.孔子把《诗经》作为教材,意在向学生表明这样的思想:社会是精彩的但更是复杂的,只有认识社会,做事才能游刃有余,追求到人生的快乐与幸福。

D.而今,我们重读《诗经》,除了要了解古人的生活习惯以外,还要以此为借鉴,摒弃那些落后习俗,发扬和创造有利于我们今天生活的好习俗。

11.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.一种风俗习惯的形成,一要靠领导人的垂范和引领,二要靠长期的实践检验,三要获得民众的普遍认可,其目的是更好地生存。

B.由于风俗习惯的冲撞而引发的摩擦甚至战争,在当今世界也并不鲜见,只有彼此尊重,互相适应,才能实现民族和解与世界和平。

C.《左传》记载楚使言于齐师:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。”这句话是指两国距离甚远,而非各自的风俗文化不同。

D.法律法规和风俗习惯属于不同的层面,人类社会的维持除了依靠法律法规,还要依靠风俗习惯,有了这两方面的结合,人们就不敢做大家不认同的事。

三、材料作文

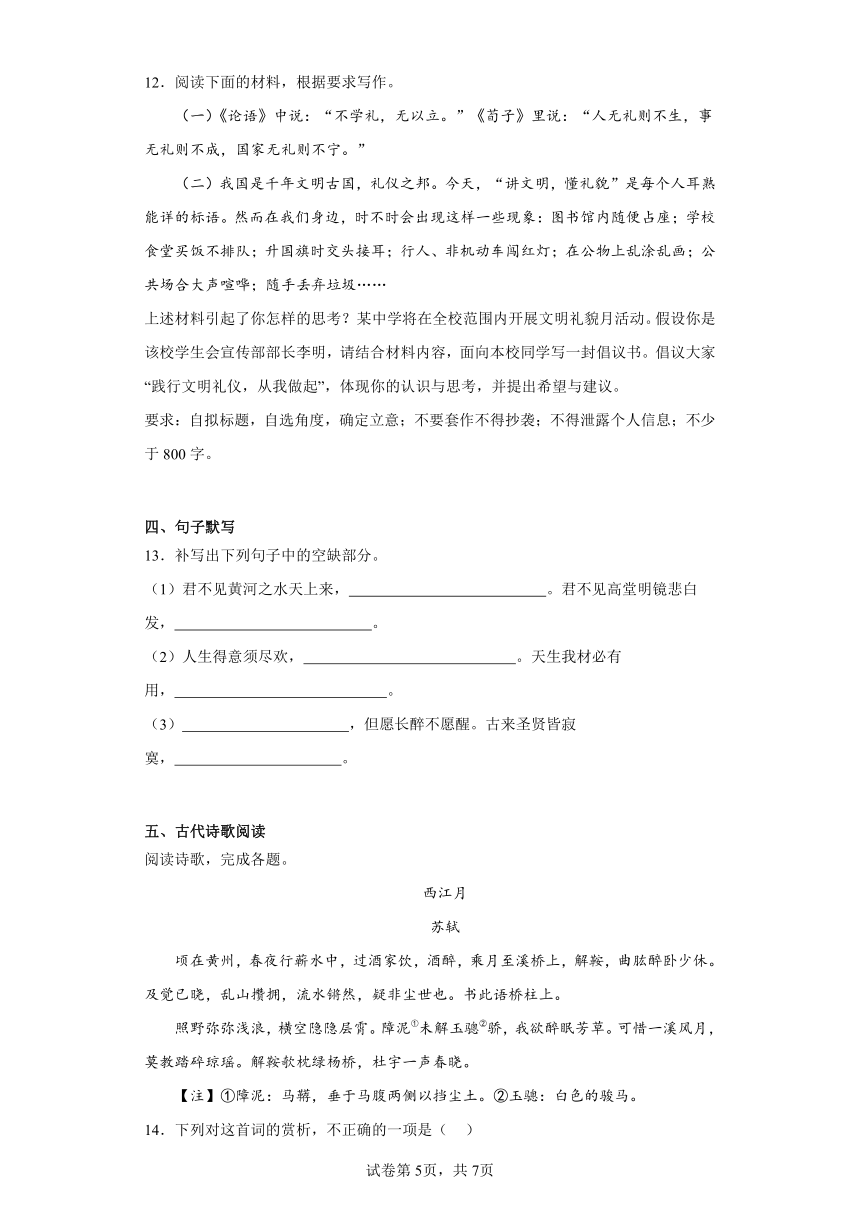

12.阅读下面的材料,根据要求写作。

(一)《论语》中说:“不学礼,无以立。”《荀子》里说:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”

(二)我国是千年文明古国,礼仪之邦。今天,“讲文明,懂礼貌”是每个人耳熟能详的标语。然而在我们身边,时不时会出现这样一些现象:图书馆内随便占座;学校食堂买饭不排队;升国旗时交头接耳;行人、非机动车闯红灯;在公物上乱涂乱画;公共场合大声喧哗;随手丢弃垃圾……

上述材料引起了你怎样的思考?某中学将在全校范围内开展文明礼貌月活动。假设你是该校学生会宣传部部长李明,请结合材料内容,面向本校同学写一封倡议书。倡议大家“践行文明礼仪,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

四、句子默写

13.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)君不见黄河之水天上来, 。君不见高堂明镜悲白发, 。

(2)人生得意须尽欢, 。天生我材必有用, 。

(3) ,但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞, 。

五、古代诗歌阅读

阅读诗歌,完成各题。

西江月

苏轼

顷在黄州,春夜行蕲水中,过酒家饮,酒醉,乘月至溪桥上,解鞍,曲肱醉卧少休。及觉已晓,乱山攒拥,流水锵然,疑非尘世也。书此语桥柱上。

照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄。障泥①未解玉骢②骄,我欲醉眠芳草。可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶。解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓。

【注】①障泥:马鞯,垂于马腹两侧以挡尘土。②玉骢:白色的骏马。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.“障泥未解玉骢骄,我欲醉眠芳草”,写词人濒临溪流,从马上下来,等不及卸下马鞯,即欲眠于芳草,既侧面描绘出月下溪景之美,又表现了词人喜悦的心情。

B.“可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶”,运用了借喻的修辞手法。琼瑶,本是美玉,这里指月色,水月交辉,犹如晶莹剔透的珠玉。这两句传神地写出水月之静美。

C.“解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓”,用“解鞍欹枕”这个特写镜头表现出词人的随意豁达,而“杜鹃春晓”写出了空山春晨的喧闹和生机。

D.本词上片写词人路上的见闻和醉态,下片言词人对美好景物的怜惜之情,以空山明月般澄澈、空灵的心境,描绘了一幅富有诗情画意的月夜人间仙境图。

15.“照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄”两句精妙,请简要赏析。

六、语言表达

16.请根据诗歌内容,完成下面的结构导图。

七、选择题组

阅读下面的文字,完成下面小题。

苏轼一生并未退隐,也从未真正“归田”,( ),却比前人任何口头上或事实上的“退隐”“遁世”要更深刻,更沉重。正是这种对整体人生的空幻、淡漠感,求超脱而未能,欲排遣反戏谑,使苏轼奉儒家而出入佛老,谈世事而颇作玄思;于是,_________,初无定质,嬉笑怒骂,皆成文章。苏轼在美学上追求的是一种朴质无华、平淡自然的情趣韵味,一种退避社会、厌弃世间的人生理想和生活态度,反对_________和装饰雕琢,并把这一切提到某种透彻了悟的哲理高度。无怪乎在古今诗人中,就只有陶渊明最合苏轼的标准了。只有“采菊东篱下,悠然见南山”“此中有真意,欲辨已忘言”的陶渊明,才是苏轼所愿顶礼膜拜的对象。终唐之世,陶诗并不______________,甚至也未遭李、杜重视。直到苏轼这里,才被抬高到独一无二的地步。苏轼发现了在极平淡朴质的形象意境中陶诗所表达出来的美,看作人生的真谛,艺术的极峰。千年以来,陶诗就一直以这种苏化的面目流传着。

尽管苏轼不断地进行自我安慰,时时流露出______________的“乐观”情绪,“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,但其中总深深地埋藏着某种要求彻底解脱的出世意念。无怪乎朱熹、王船山不喜欢苏轼,他们都感受到苏轼这一套对当时的社会秩序具有潜在的破坏性。

17.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.他的诗文表达出那种人生空漠之感 B.但他那种人生空漠之感是通过诗文所表达出来的

C.但他通过诗文表达出那种人生空漠之感 D.但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.笔走龙蛇 虚张声势 显达 随遇而安

B.笔走龙蛇 矫揉造作 显赫 随波逐流

C.行云流水 矫揉造作 显赫 随遇而安

D.行云流水 虚张声势 显达 随波逐流

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.苏轼发现了在极平淡朴质的形象意境中陶诗所表达出来的美,把它看作人生的真谛,艺术的极峰。

B.苏轼发现了陶诗在极平淡朴质的形象意境中所表达出来的美,把它看作人生的真谛,艺术的极峰。

C.苏轼发现了陶诗在极平淡朴质的形象意境中所表达出来的美,是人生的真谛,艺术的极峰。

D.苏轼发现了陶诗在极平淡朴质的形象意境中表达出了美,被看作人生的真谛,艺术的极峰。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.B

8.D

9.A 10.B 11.D

12.例文:

“文明礼仪伴我行”活动倡议书

亲爱的同学们:

泱泱中华,礼仪之邦;文明圣火,日月齐光;尚礼扬善,智圆行方;温文尔雅,谦恭礼让,文明,作为中华民族之魂千古流芳。为了五千年不绝的中华文明和生生不息的民族之魂,作为新时代的青年学生,拥抱现代文明的同时,我们理应弘扬传统美德,争做文明使者。可是,在我们的校园里,还存在着一些不讲文明、不懂礼仪的现象:有穿着奇装异服,留长发,行为另类现象;有拉帮结伙,闹不团结,以强凌弱现象;有说脏话,给同学起绰号现象;有不听老师的教育,对老师指名道姓现象;有在校园里乱扔纸屑,及视而不见现象;有不遵守校园秩序,在校园内随意骑车现象;甚至有的同学在校不努力学习,在家里不尊重、不孝敬父母和老人等。这些都是不讲文明、不懂礼仪的表现,这些现象,不仅影响了学校和我们每一个人的形象,而且还会影响同学们今后的成长、成材。

同学们,你们是未来社会的建设者和接班人,未来社会的文明进步程度与你们的文明水平有直接的关系,缺乏礼仪便难以成为未来社会的主人。因此,提高自身修养,接受文明礼仪教育,必须从现在做起,把传承中华文明的光荣使命,化作实实在在的行动,成为一个有道德的人。现倡议如下:

一、注重品德修养,举止文雅,不抽烟、不酗酒、不打架斗殴。

二、遇到师长主动打招呼,语言文明,杜绝粗话、脏话。

三、衣冠整洁,着装得体,不留长发、染发,进出校园、校园内佩戴胸卡。

四、文明就餐,不浪费粮食。

五、关心集体,孝敬父母,尊敬师长,乐于助人。

六、保护环境,不乱扔垃圾,不践踏绿地。

七、爱护公用设施,节约公用资源,遵守公共秩序。

八、与人相处,友善宽容,明礼诚信。

九、情趣健康,远离不利于身心健康的场所。

十、遵守社会和校园内交通秩序,整队进入实习场所。

同学们,文明礼仪连着你我他,建设和谐校园靠大家。让我们积极行动起来,倡导文明,告别陋习,让文明礼仪不是纯粹的倡导,而是每个人的自觉言行,让文明礼仪不再是外加的约束,而是内化的自律。让我们同心携手,争当社会文明礼仪先锋,从自身做起,从现在做起,从身边小事做起,共创和谐文明新校园!

祝同学们都能成为礼仪的楷模,文明的使者!祝我们的校园成为一个文明的、和谐的、爱心永驻的校园!

李明

某校学生会宣传部

2019年某月某日

13. 奔流到海不复回 朝如青丝暮成雪 莫使金樽空对月 千金散尽还复来 钟鼓馔玉不足贵 惟有饮者留其名

14.C 15.①侧面描写(或侧面烘托):写月下细浪涟漪层层涌起,空中云朵依稀,侧面烘托出月光朗照,月色美好。②借景抒情:通过写景营造出清爽明丽的意境,凸显词人的愉悦之情。③叠词:“弥弥”“隐隐”表现了水之盛、云之淡,音韵和谐,朗朗上口,声声悦耳。④对仗:“照野”对“横空”,“弥弥”对“隐隐”,“浅浪”对“层霄”,对仗工整,富于音韵之美。

16.①月悬之理 ②宇宙永恒 ③思妇怀远

17.D 18.C 19.B

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.下列诗句不能表现时间变化的一项是( )

A.海上明月共潮生 B.皎皎空中孤月轮

C.玉户帘中卷不去 D.江潭落月复西斜

2.下列各项中,加点词的解释有误的一项是( )

A.人生代代无穷已 穷已:穷尽,终了

B.但见长江送流水 但见:只见,仅见

C.此时相望不相闻 相闻:互相传颂

D.不知乘月几人归 乘月:趁着月光

3.下列对诗句节奏的划分,有误的一项是

A.蜀道/之难,难于/上青天,使人/听此/凋朱颜!

B.黄鹤/之飞/尚/不得过,猿猱/欲度/愁/攀援。

C.剑阁/峥嵘/而崔嵬,一夫/当关,万夫/莫开。

D.锦城/虽云/乐,不如/早还/家。

4.下列对课文内容的分析,不正确的一项是

A.“青枫浦上”暗用《楚辞·招魂》中的“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心”句,暗含离别之意。

B.“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台”赋予月光人的灵性,从游子的角度描绘了一幅迷离之景。

C.“月照花林皆似霰”一句运用比喻手法,写月光照在鲜花、树林上,就像雪珠一样洁白晶莹。

D.“明月楼”指思妇的闺楼,出自曹植的《七哀诗》“明月照高楼,刘光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀”。

5.下面对李白的《将进酒》的理解和分析,不正确的一项是

A.诗中起兴夸张手法的运用颇具特色,如诗篇开头的两组夸张的长句,就有挟天风裹海雨而来之势,诗人以河水一去不返喻人生易老,以黄河的伟大永恒衬托生命的渺小脆弱。具有惊心动魄的艺术力量。

B.“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”将人生由青春至衰老的全过程说成“朝”“暮”间事,把本来短暂的人生说得更短暂。

C.全篇诗情大起大落,由悲转乐,转狂放、转愤激、再转狂放,最后结穴于“万古愁”,回应篇首,奔放跌宕。“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。”表现了作者消极颓唐的思想:人生得意时,要尽情地寻欢作乐,别让金杯玉露,空对天上明月。

D.《将进酒》是一首劝酒歌,诗人借题发挥,尽吐郁积在胸中的不平之气,也表达了施展抱负的愿望。“天生我材必有用,千金散尽还复来。”是诗人乐观自信的肯定自我价值的宣言,流露出怀才不遇和渴望用世的感情。

6.下列诗句所描写的景色依时序排列,恰当的一项是

①迟日未能销野雪,晴花偏自犯江寒。

②帘卷西风,人比黄花瘦。

③微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。

④六出飞花入户时,坐看青竹变琼枝。

A.①②③④ B.③④②① C.③①②④ D.①③②④

7.下列诗句中,没有运用夸张的修辞手法的一项是( )

A.朝如青丝暮成雪

B.陈王昔时宴平乐

C.会须一饮三百杯

D.与尔同销万古愁

8.下列不符合《将进酒》原文意思的一项是

A.“古来圣贤皆寂寞”,诗人曾喟叹“自言管葛竟谁评”,所以说古人“寂寞”,也表现出自己的寂寞。

B.“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”,酒至酣畅之处,不由得“忘形到尔汝”,反客为主了,豪放至此,令人叹服。

C.“与尔同销万古愁”,这“白云从空,随风变灭”的结尾,显见诗人奔涌跌宕的感情激流。苏轼“人生如梦,一尊还酹江月”中的孤独与李白同。

D.“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。”诗人“大济苍生”的理想得不到实现,于是由积极进取变成消极颓废。

二、论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成下列小题。

话说《诗经》之“风”

风本是地球大气层内的空气涌动,它使地球上的万物能不断地接受到新鲜的空气而得以生存。那么,孔子在编集《诗经》时,为什么将一部分诗称为“风”呢?孔子自己有一段很好的解释:季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”

这就是“风气”!孔子用很形象的语言形容它,风吹草伏,风往哪边吹,草就往哪边倒伏。所以,要建立和谐社会,关键在于领导人,也就是“上行下效”。由此也形象地说明了“风”的含义,也就是说,风俗、风情、风致等,无一不是指向社会行为规范和人们的行为方式的。

换言之,《诗经》之“风”,即是各地区、各民族的“风俗习惯”。在一般的口语中,我们称为“风俗习惯”,在先秦时期的书面语言及理论中,“风”实际上就是“礼”,就是“社会行为规范”。《诗经》中的十五国风,各以其所在国家和地区得名,就是记载了各地的风俗习惯、人们的行为方式,以及他们各自的价值观、思想感情。与此相印证,《周易》中有十五个卦牵涉到“风”,每个卦都对应着一种人生或社会现象。火风鼎,火下有风则上宜有鼎,而鼎凭三足,正立不倚,既强调合作,也预示持正守位,为人倚重;风火人家,以火在下而风行其上来表达一家人团聚的景象。……周文王用“风”的各种景象论述了人世间不同的社会情状。

在现实生活中,我们每做一件事情,首先考虑的不是法律法规如何规定的,而是亲友们的看法!而这些所谓的“看法”,实际上就是一种社会行为规范。亲友们认同你这个行为,你就会大胆高兴地去做;否则,你就不会去做,或者只有偷偷摸摸去做。“风俗”因此会给人一种无形的束缚。这就是孔子为什么强调“礼”的作用的真正含意。孔子删诗书、定礼乐、系易辞、著春秋,把《诗经》作为教材,是因为没有其他书籍了吗?不是,孔子是借《诗经》说明以及教育学生们要懂得各种各样的社会行为规范。孔子的中心思想是:人生若想追求到快乐与幸福,就要认识社会。社会是精彩的但更是复杂的,不认识社会就只能四处碰壁,最后落个失败的人生;能认识社会就能游刃有余,利用社会。

风俗的形成,是经历了很长时间的,是大部分人“约定俗成”的,人们在实际生活、生产中,认识到只有这样做才能更好地生存,所以就形成了这样一个风俗习惯。但它不是一成不变的,我们重读《诗经》,一是要了解古代人们的风俗习惯;二是可以借鉴和发扬一些好的风俗习惯,如春节团聚、清明祭祖等;三是创造我们今天的新风俗,使生活更加日新月异,更加幸福。我们生活中的点点滴滴,不可能都有法律约束和指导,而且人类社会的维持也不能完全依靠法律法规,那么还要依靠什么呢?就是风俗习惯、“礼”、“社会行为规范”等,依靠良好的社会风气,才能使社会肌体健康发展。一个国家或地区之所以出现混乱,一是由于法律法规不健全,第二个原因就是社会风俗混乱。一群人恣意破坏另一群人的风俗习惯,便会导致争斗打闹,甚而引发战争。所以,入乡随俗,懂得并调节自己去适应不同的风俗习惯,才能建立起人与人之间相互亲爱的关系。这或许便是孔子编集《诗经》的主要原因吧。

9.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

A.周文王用“风”的各种景象论述了人世间的社会情状,形成了《周易》中的十五个卦象,而这十五个卦象正与《诗经》中的十五国风相对应。

B.孔子把君子之德喻为风,把小人之德喻为草。草随风动,强调百姓在领导者的影响下,自然会形成一种普遍的风气或社会风貌。

C.《诗经》中的“风”,实际上就是“礼”,就是社会行为规范。它要求人们要懂得这些规范,并在这些规范的约束下从事社会活动。

D.在自然界中,因为大气内空气涌动而形成的风使大地万物不断接受新鲜空气,从而保持生机;人类社会亦如此,没有正常风气,就没有美好生活。

10.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.在现实生活中,人们每做一件事往往把亲友们的看法放在优先考虑的位置,因为这些看法代表着一种社会行为规范;而不是先考虑符不符合法律法规。

B.孔子强调“礼”的作用,正是要通过“风俗”给人设定一种无形的束缚,对人的行为提出要求,使之符合所有人约定俗成的规范。

C.孔子把《诗经》作为教材,意在向学生表明这样的思想:社会是精彩的但更是复杂的,只有认识社会,做事才能游刃有余,追求到人生的快乐与幸福。

D.而今,我们重读《诗经》,除了要了解古人的生活习惯以外,还要以此为借鉴,摒弃那些落后习俗,发扬和创造有利于我们今天生活的好习俗。

11.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.一种风俗习惯的形成,一要靠领导人的垂范和引领,二要靠长期的实践检验,三要获得民众的普遍认可,其目的是更好地生存。

B.由于风俗习惯的冲撞而引发的摩擦甚至战争,在当今世界也并不鲜见,只有彼此尊重,互相适应,才能实现民族和解与世界和平。

C.《左传》记载楚使言于齐师:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。”这句话是指两国距离甚远,而非各自的风俗文化不同。

D.法律法规和风俗习惯属于不同的层面,人类社会的维持除了依靠法律法规,还要依靠风俗习惯,有了这两方面的结合,人们就不敢做大家不认同的事。

三、材料作文

12.阅读下面的材料,根据要求写作。

(一)《论语》中说:“不学礼,无以立。”《荀子》里说:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”

(二)我国是千年文明古国,礼仪之邦。今天,“讲文明,懂礼貌”是每个人耳熟能详的标语。然而在我们身边,时不时会出现这样一些现象:图书馆内随便占座;学校食堂买饭不排队;升国旗时交头接耳;行人、非机动车闯红灯;在公物上乱涂乱画;公共场合大声喧哗;随手丢弃垃圾……

上述材料引起了你怎样的思考?某中学将在全校范围内开展文明礼貌月活动。假设你是该校学生会宣传部部长李明,请结合材料内容,面向本校同学写一封倡议书。倡议大家“践行文明礼仪,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

四、句子默写

13.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)君不见黄河之水天上来, 。君不见高堂明镜悲白发, 。

(2)人生得意须尽欢, 。天生我材必有用, 。

(3) ,但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞, 。

五、古代诗歌阅读

阅读诗歌,完成各题。

西江月

苏轼

顷在黄州,春夜行蕲水中,过酒家饮,酒醉,乘月至溪桥上,解鞍,曲肱醉卧少休。及觉已晓,乱山攒拥,流水锵然,疑非尘世也。书此语桥柱上。

照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄。障泥①未解玉骢②骄,我欲醉眠芳草。可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶。解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓。

【注】①障泥:马鞯,垂于马腹两侧以挡尘土。②玉骢:白色的骏马。

14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.“障泥未解玉骢骄,我欲醉眠芳草”,写词人濒临溪流,从马上下来,等不及卸下马鞯,即欲眠于芳草,既侧面描绘出月下溪景之美,又表现了词人喜悦的心情。

B.“可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶”,运用了借喻的修辞手法。琼瑶,本是美玉,这里指月色,水月交辉,犹如晶莹剔透的珠玉。这两句传神地写出水月之静美。

C.“解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓”,用“解鞍欹枕”这个特写镜头表现出词人的随意豁达,而“杜鹃春晓”写出了空山春晨的喧闹和生机。

D.本词上片写词人路上的见闻和醉态,下片言词人对美好景物的怜惜之情,以空山明月般澄澈、空灵的心境,描绘了一幅富有诗情画意的月夜人间仙境图。

15.“照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄”两句精妙,请简要赏析。

六、语言表达

16.请根据诗歌内容,完成下面的结构导图。

七、选择题组

阅读下面的文字,完成下面小题。

苏轼一生并未退隐,也从未真正“归田”,( ),却比前人任何口头上或事实上的“退隐”“遁世”要更深刻,更沉重。正是这种对整体人生的空幻、淡漠感,求超脱而未能,欲排遣反戏谑,使苏轼奉儒家而出入佛老,谈世事而颇作玄思;于是,_________,初无定质,嬉笑怒骂,皆成文章。苏轼在美学上追求的是一种朴质无华、平淡自然的情趣韵味,一种退避社会、厌弃世间的人生理想和生活态度,反对_________和装饰雕琢,并把这一切提到某种透彻了悟的哲理高度。无怪乎在古今诗人中,就只有陶渊明最合苏轼的标准了。只有“采菊东篱下,悠然见南山”“此中有真意,欲辨已忘言”的陶渊明,才是苏轼所愿顶礼膜拜的对象。终唐之世,陶诗并不______________,甚至也未遭李、杜重视。直到苏轼这里,才被抬高到独一无二的地步。苏轼发现了在极平淡朴质的形象意境中陶诗所表达出来的美,看作人生的真谛,艺术的极峰。千年以来,陶诗就一直以这种苏化的面目流传着。

尽管苏轼不断地进行自我安慰,时时流露出______________的“乐观”情绪,“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,但其中总深深地埋藏着某种要求彻底解脱的出世意念。无怪乎朱熹、王船山不喜欢苏轼,他们都感受到苏轼这一套对当时的社会秩序具有潜在的破坏性。

17.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.他的诗文表达出那种人生空漠之感 B.但他那种人生空漠之感是通过诗文所表达出来的

C.但他通过诗文表达出那种人生空漠之感 D.但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.笔走龙蛇 虚张声势 显达 随遇而安

B.笔走龙蛇 矫揉造作 显赫 随波逐流

C.行云流水 矫揉造作 显赫 随遇而安

D.行云流水 虚张声势 显达 随波逐流

19.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.苏轼发现了在极平淡朴质的形象意境中陶诗所表达出来的美,把它看作人生的真谛,艺术的极峰。

B.苏轼发现了陶诗在极平淡朴质的形象意境中所表达出来的美,把它看作人生的真谛,艺术的极峰。

C.苏轼发现了陶诗在极平淡朴质的形象意境中所表达出来的美,是人生的真谛,艺术的极峰。

D.苏轼发现了陶诗在极平淡朴质的形象意境中表达出了美,被看作人生的真谛,艺术的极峰。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.B

8.D

9.A 10.B 11.D

12.例文:

“文明礼仪伴我行”活动倡议书

亲爱的同学们:

泱泱中华,礼仪之邦;文明圣火,日月齐光;尚礼扬善,智圆行方;温文尔雅,谦恭礼让,文明,作为中华民族之魂千古流芳。为了五千年不绝的中华文明和生生不息的民族之魂,作为新时代的青年学生,拥抱现代文明的同时,我们理应弘扬传统美德,争做文明使者。可是,在我们的校园里,还存在着一些不讲文明、不懂礼仪的现象:有穿着奇装异服,留长发,行为另类现象;有拉帮结伙,闹不团结,以强凌弱现象;有说脏话,给同学起绰号现象;有不听老师的教育,对老师指名道姓现象;有在校园里乱扔纸屑,及视而不见现象;有不遵守校园秩序,在校园内随意骑车现象;甚至有的同学在校不努力学习,在家里不尊重、不孝敬父母和老人等。这些都是不讲文明、不懂礼仪的表现,这些现象,不仅影响了学校和我们每一个人的形象,而且还会影响同学们今后的成长、成材。

同学们,你们是未来社会的建设者和接班人,未来社会的文明进步程度与你们的文明水平有直接的关系,缺乏礼仪便难以成为未来社会的主人。因此,提高自身修养,接受文明礼仪教育,必须从现在做起,把传承中华文明的光荣使命,化作实实在在的行动,成为一个有道德的人。现倡议如下:

一、注重品德修养,举止文雅,不抽烟、不酗酒、不打架斗殴。

二、遇到师长主动打招呼,语言文明,杜绝粗话、脏话。

三、衣冠整洁,着装得体,不留长发、染发,进出校园、校园内佩戴胸卡。

四、文明就餐,不浪费粮食。

五、关心集体,孝敬父母,尊敬师长,乐于助人。

六、保护环境,不乱扔垃圾,不践踏绿地。

七、爱护公用设施,节约公用资源,遵守公共秩序。

八、与人相处,友善宽容,明礼诚信。

九、情趣健康,远离不利于身心健康的场所。

十、遵守社会和校园内交通秩序,整队进入实习场所。

同学们,文明礼仪连着你我他,建设和谐校园靠大家。让我们积极行动起来,倡导文明,告别陋习,让文明礼仪不是纯粹的倡导,而是每个人的自觉言行,让文明礼仪不再是外加的约束,而是内化的自律。让我们同心携手,争当社会文明礼仪先锋,从自身做起,从现在做起,从身边小事做起,共创和谐文明新校园!

祝同学们都能成为礼仪的楷模,文明的使者!祝我们的校园成为一个文明的、和谐的、爱心永驻的校园!

李明

某校学生会宣传部

2019年某月某日

13. 奔流到海不复回 朝如青丝暮成雪 莫使金樽空对月 千金散尽还复来 钟鼓馔玉不足贵 惟有饮者留其名

14.C 15.①侧面描写(或侧面烘托):写月下细浪涟漪层层涌起,空中云朵依稀,侧面烘托出月光朗照,月色美好。②借景抒情:通过写景营造出清爽明丽的意境,凸显词人的愉悦之情。③叠词:“弥弥”“隐隐”表现了水之盛、云之淡,音韵和谐,朗朗上口,声声悦耳。④对仗:“照野”对“横空”,“弥弥”对“隐隐”,“浅浪”对“层霄”,对仗工整,富于音韵之美。

16.①月悬之理 ②宇宙永恒 ③思妇怀远

17.D 18.C 19.B

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页