第14课 走一步,再走一步 课件(共20张ppt)

文档属性

| 名称 | 第14课 走一步,再走一步 课件(共20张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-07 00:44:57 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

走一步,再走一步

生活中你是否有过冒险的经历?小组内分享,再推选同学分享给全班同学。

分享要求:

1.讲述事件经过,突出“险情”部分。

2.总结自己的体验或者感悟。

作者简介

莫顿·亨特(1920—2016),美国心理学家、作家。出生于费城,先后求学于坦普尔大学和宾夕法尼亚大学,曾担任空军飞行员,后成为《纽约客》等知名报刊的专栏作家,致力于社会与行为科学方面科普文章的写作。有《心理学的故事》《爱情的自然史》《内在的宇宙》等多部著作传世。

知人论世

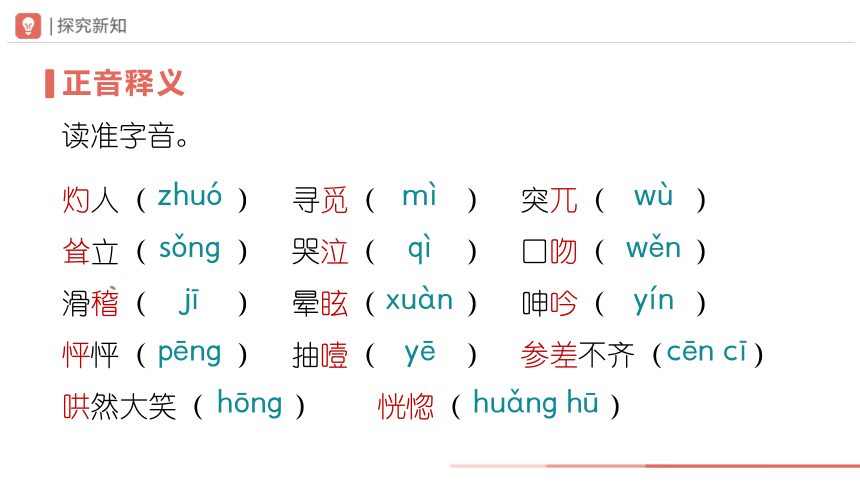

读准字音。

灼人( ) 寻觅( ) 突兀( )

耸立( ) 哭泣( ) 口吻( )

滑稽( ) 晕眩( ) 呻吟( )

怦怦( ) 抽噎( ) 参差不齐( )

哄然大笑( ) 恍惚( )

zhuó

yín

jī

pēng

hōng

mì

qì

xuàn

yē

huǎng hū

wù

wěn

sǒng

cēn cī

正音释义

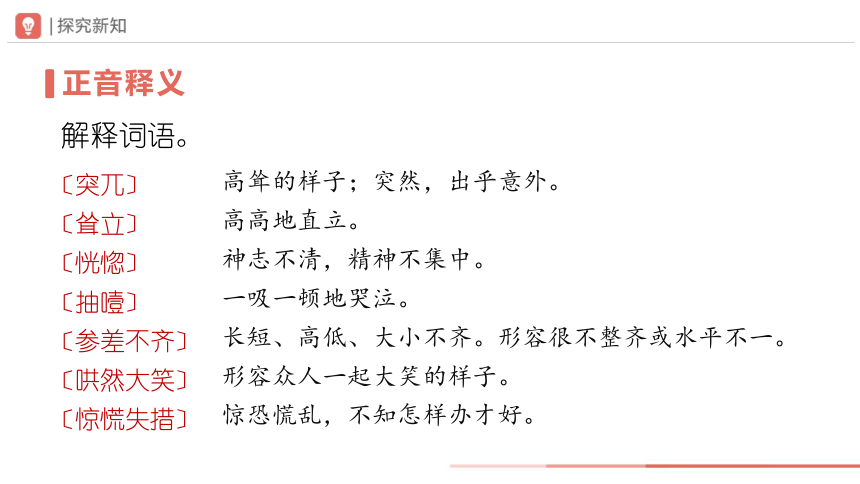

〔突兀〕

〔耸立〕

〔恍惚〕

〔抽噎〕

〔参差不齐〕

〔哄然大笑〕

〔惊慌失措〕

高耸的样子;突然,出乎意外。

高高地直立。

一吸一顿地哭泣。

形容众人一起大笑的样子。

惊恐慌乱,不知怎样办才好。

神志不清,精神不集中。

长短、高低、大小不齐。形容很不整齐或水平不一。

正音释义

解释词语。

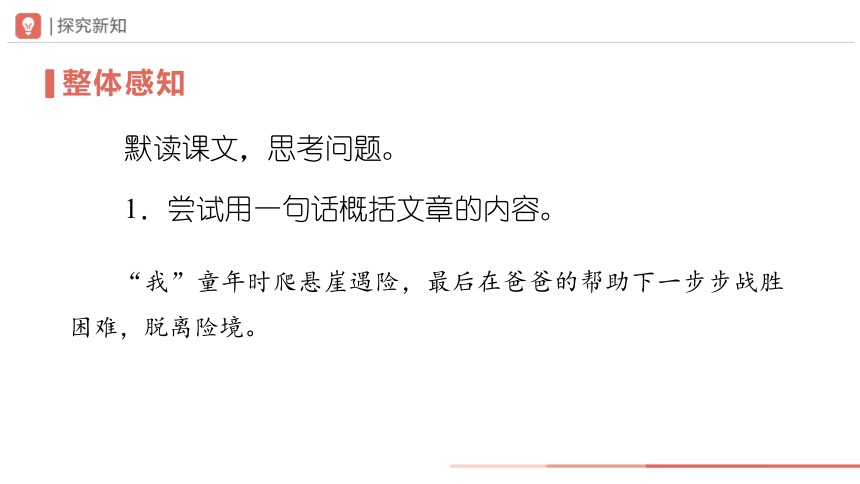

默读课文,思考问题。

1.尝试用一句话概括文章的内容。

“我”童年时爬悬崖遇险,最后在爸爸的帮助下一步步战胜困难,脱离险境。

整体感知

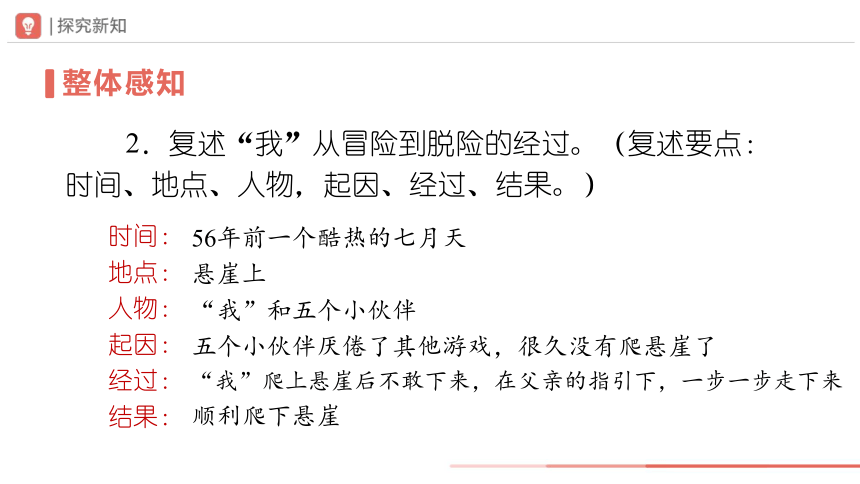

2.复述“我”从冒险到脱险的经过。(复述要点:时间、地点、人物,起因、经过、结果。)

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

56年前一个酷热的七月天

悬崖上

“我”和五个小伙伴

五个小伙伴厌倦了其他游戏,很久没有爬悬崖了

“我”爬上悬崖后不敢下来,在父亲的指引下,一步一步走下来

顺利爬下悬崖

整体感知

3.我提醒自己不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一小步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。

如何理解“迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标”这句话的含义?

整体感知

人难免会因前路漫长、目标远大而产生畏难情绪,把可能但不是必然发生的风险扩大化,以致畏缩不前甚至逃避。这时,把事情化整为零,不去想最远的目标,而是先从最切近的事情做起,只关注近期目标,一步步做来,积小步而成大步,慢慢就能达成远大的目标。

课文研读

1.文章开头为什么突出天气“酷热”?

开头段落主要写孩子们为什么想到去爬悬崖。写天气的酷热,是通过对环境描写,突出人物的心理,即酷热使人烦躁,小伙伴对正在玩的游戏产生厌倦之意,从而想到很久没有爬悬崖了。

课文研读

2.“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长,太阳已经没在西边低矮的树梢下,夜幕开始降临”“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊”,这两句话描写了什么内容,请简要分析其作用。

这是典型的环境描写,烘托 “我”的无助和恐惧心理。

课文研读

3.当“我”被小伙伴弃于悬崖时,“我”的心理状态是怎样的?请从文中找出描写“我”处于险境中的心理状态的词句。

“我”的心理状态是恐惧。

词语:阵阵晕眩、天旋地转、神情恍惚、害怕等。

句子:“我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我”“我趴在岩石上,神情恍惚,害怕和疲劳已经让我麻木”。

课文研读

4.分角色朗读“我”爬下悬崖这一部分的内容,并概括出“我”爬下悬崖的心理变化过程。(请按照示例格式进行概括)

最初 毫无信心(“我不行!我会掉下去的!我会摔死的!”)

继而

随后

最后

信心萌发(“这看起来我能做到。”)

信心大增(“再一次,我做到了。”)

巨大的成就感(“我向下迈出了最后一步,然后踩到了底部凌乱的岩石……”)

解读人物

1.谈谈你对文中父亲这一形象的理解和认识。

这是一位善于从心理上帮助孩子成长的父亲。课文中的父亲可以想办法爬上悬崖抱孩子下来,但是他并没有这样做。因为他深知,如果自己上去救孩子,虽然孩子安全了,但孩子克服困难的能力不能得到提高,而且今后再遇到困难时他会更加胆怯。因此,父亲有意识地引导孩子靠自己克服困难,并以鼓励的口吻,从心理上给予孩子支持。鼓励孩子大胆尝试,教给孩子解决问题的方法,让孩子体验到成功的快乐,增强了勇气和信心。这是一位懂得如何教育孩子的父亲。

积累拓展

1.“我”在下悬崖时,曾有两次哭泣,原因相同吗?

不一样。前一次是因为恐惧和伤心;后一次却复杂得多,有历险的余悸,有被抛弃在悬崖上的委屈,有脱险的欣喜,有对父亲的感激,还有一种全新的感觉——“我”终于凭着自己的力量战胜了看似无法战胜的困难。这使“我”第一次清晰地意识到自己身上的潜在力量,从而激起了“一种巨大的成就感”。

积累拓展

2.假如“我”的父亲来到悬崖脚下后,一边安慰“我”,一边急忙地爬上悬崖,把“我”扶下来,这种做法和文中父亲的做法你更喜欢哪一种?为什么?

示例:我更喜欢文中父亲的做法。因为孩子的路终究要靠自己去走,总靠别人扶,不是长久之计。文中父亲指导儿子独立爬下悬崖,恰恰是让儿子通过这次历练增加独立克服困难的勇气和信心。

积累拓展

3.假如“我”的父亲没有来,你作为“我”的朋友,将怎么办?

示例:作为朋友,不应置自己的朋友于危难之中而不给予帮助,运用恰当的方式,寻求帮助,和朋友一起面对困难、克服困难。

本文讲述了“我”童年时爬悬崖遇险以及在爸爸的帮助下一步步战胜困难,脱离险境的经历,从而揭示了一个具有普遍意义的人生哲理:在人生的道路上,艰难险阻并不可怕,只要将大困难化整为零、化难为易,走一步,再走一步,一步一步走下去,最终能战胜一切困难,实现人生目标。

走一步,再走一步

生活中你是否有过冒险的经历?小组内分享,再推选同学分享给全班同学。

分享要求:

1.讲述事件经过,突出“险情”部分。

2.总结自己的体验或者感悟。

作者简介

莫顿·亨特(1920—2016),美国心理学家、作家。出生于费城,先后求学于坦普尔大学和宾夕法尼亚大学,曾担任空军飞行员,后成为《纽约客》等知名报刊的专栏作家,致力于社会与行为科学方面科普文章的写作。有《心理学的故事》《爱情的自然史》《内在的宇宙》等多部著作传世。

知人论世

读准字音。

灼人( ) 寻觅( ) 突兀( )

耸立( ) 哭泣( ) 口吻( )

滑稽( ) 晕眩( ) 呻吟( )

怦怦( ) 抽噎( ) 参差不齐( )

哄然大笑( ) 恍惚( )

zhuó

yín

jī

pēng

hōng

mì

qì

xuàn

yē

huǎng hū

wù

wěn

sǒng

cēn cī

正音释义

〔突兀〕

〔耸立〕

〔恍惚〕

〔抽噎〕

〔参差不齐〕

〔哄然大笑〕

〔惊慌失措〕

高耸的样子;突然,出乎意外。

高高地直立。

一吸一顿地哭泣。

形容众人一起大笑的样子。

惊恐慌乱,不知怎样办才好。

神志不清,精神不集中。

长短、高低、大小不齐。形容很不整齐或水平不一。

正音释义

解释词语。

默读课文,思考问题。

1.尝试用一句话概括文章的内容。

“我”童年时爬悬崖遇险,最后在爸爸的帮助下一步步战胜困难,脱离险境。

整体感知

2.复述“我”从冒险到脱险的经过。(复述要点:时间、地点、人物,起因、经过、结果。)

时间:

地点:

人物:

起因:

经过:

结果:

56年前一个酷热的七月天

悬崖上

“我”和五个小伙伴

五个小伙伴厌倦了其他游戏,很久没有爬悬崖了

“我”爬上悬崖后不敢下来,在父亲的指引下,一步一步走下来

顺利爬下悬崖

整体感知

3.我提醒自己不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一小步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。

如何理解“迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标”这句话的含义?

整体感知

人难免会因前路漫长、目标远大而产生畏难情绪,把可能但不是必然发生的风险扩大化,以致畏缩不前甚至逃避。这时,把事情化整为零,不去想最远的目标,而是先从最切近的事情做起,只关注近期目标,一步步做来,积小步而成大步,慢慢就能达成远大的目标。

课文研读

1.文章开头为什么突出天气“酷热”?

开头段落主要写孩子们为什么想到去爬悬崖。写天气的酷热,是通过对环境描写,突出人物的心理,即酷热使人烦躁,小伙伴对正在玩的游戏产生厌倦之意,从而想到很久没有爬悬崖了。

课文研读

2.“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长,太阳已经没在西边低矮的树梢下,夜幕开始降临”“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊”,这两句话描写了什么内容,请简要分析其作用。

这是典型的环境描写,烘托 “我”的无助和恐惧心理。

课文研读

3.当“我”被小伙伴弃于悬崖时,“我”的心理状态是怎样的?请从文中找出描写“我”处于险境中的心理状态的词句。

“我”的心理状态是恐惧。

词语:阵阵晕眩、天旋地转、神情恍惚、害怕等。

句子:“我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我”“我趴在岩石上,神情恍惚,害怕和疲劳已经让我麻木”。

课文研读

4.分角色朗读“我”爬下悬崖这一部分的内容,并概括出“我”爬下悬崖的心理变化过程。(请按照示例格式进行概括)

最初 毫无信心(“我不行!我会掉下去的!我会摔死的!”)

继而

随后

最后

信心萌发(“这看起来我能做到。”)

信心大增(“再一次,我做到了。”)

巨大的成就感(“我向下迈出了最后一步,然后踩到了底部凌乱的岩石……”)

解读人物

1.谈谈你对文中父亲这一形象的理解和认识。

这是一位善于从心理上帮助孩子成长的父亲。课文中的父亲可以想办法爬上悬崖抱孩子下来,但是他并没有这样做。因为他深知,如果自己上去救孩子,虽然孩子安全了,但孩子克服困难的能力不能得到提高,而且今后再遇到困难时他会更加胆怯。因此,父亲有意识地引导孩子靠自己克服困难,并以鼓励的口吻,从心理上给予孩子支持。鼓励孩子大胆尝试,教给孩子解决问题的方法,让孩子体验到成功的快乐,增强了勇气和信心。这是一位懂得如何教育孩子的父亲。

积累拓展

1.“我”在下悬崖时,曾有两次哭泣,原因相同吗?

不一样。前一次是因为恐惧和伤心;后一次却复杂得多,有历险的余悸,有被抛弃在悬崖上的委屈,有脱险的欣喜,有对父亲的感激,还有一种全新的感觉——“我”终于凭着自己的力量战胜了看似无法战胜的困难。这使“我”第一次清晰地意识到自己身上的潜在力量,从而激起了“一种巨大的成就感”。

积累拓展

2.假如“我”的父亲来到悬崖脚下后,一边安慰“我”,一边急忙地爬上悬崖,把“我”扶下来,这种做法和文中父亲的做法你更喜欢哪一种?为什么?

示例:我更喜欢文中父亲的做法。因为孩子的路终究要靠自己去走,总靠别人扶,不是长久之计。文中父亲指导儿子独立爬下悬崖,恰恰是让儿子通过这次历练增加独立克服困难的勇气和信心。

积累拓展

3.假如“我”的父亲没有来,你作为“我”的朋友,将怎么办?

示例:作为朋友,不应置自己的朋友于危难之中而不给予帮助,运用恰当的方式,寻求帮助,和朋友一起面对困难、克服困难。

本文讲述了“我”童年时爬悬崖遇险以及在爸爸的帮助下一步步战胜困难,脱离险境的经历,从而揭示了一个具有普遍意义的人生哲理:在人生的道路上,艰难险阻并不可怕,只要将大困难化整为零、化难为易,走一步,再走一步,一步一步走下去,最终能战胜一切困难,实现人生目标。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首