沁园春 长沙 课件 (54张)

文档属性

| 名称 | 沁园春 长沙 课件 (54张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-11-25 12:48:45 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。沁 园 春 · 长 沙

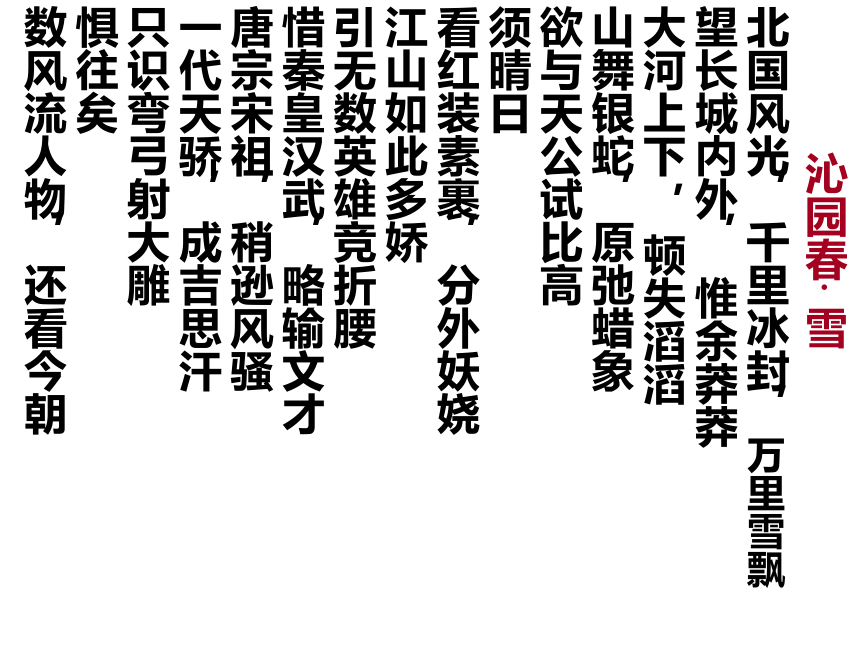

——毛泽东导入 在初中时,我们就学过毛泽东的词作《沁园春·雪》。如果说《沁园春·雪》表现了革命领袖高屋建瓴的宏大气魄,那么,我们今天再来学一首同一词牌的展示毛泽东“自信人生二百年,会当击水三千里”的壮志豪情的词作—《沁园春·长沙》北国风光,千里冰封,万里雪飘 望长城内外, 惟余莽莽 大河上下 ,顿失滔滔 山舞银蛇,原弛蜡象 欲与天公试比高 须晴日 看红装素裹,分外妖娆

江山如此多娇 引无数英雄竞折腰 惜秦皇汉武,略输文才 唐宗宋祖,稍逊风骚 一代天骄,成吉思汗 只识弯弓射大雕 惧往矣 数风流人物,还看今朝

沁园春· 雪教学目标:朗读诗歌,感知内容

品味语言,体会情感

反复吟诵,借鉴吸取下一页1.给下面加线字注音

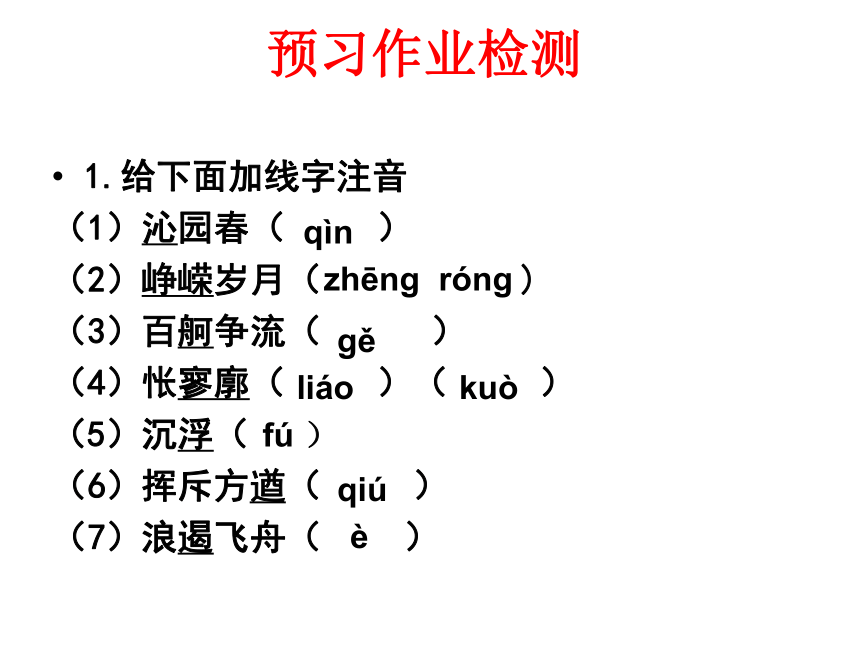

(1)沁园春( )

(2)峥嵘岁月( )

(3)百舸争流( )

(4)怅寥廓( )( )

(5)沉浮( )

(6)挥斥方遒( )

(7)浪遏飞舟( )

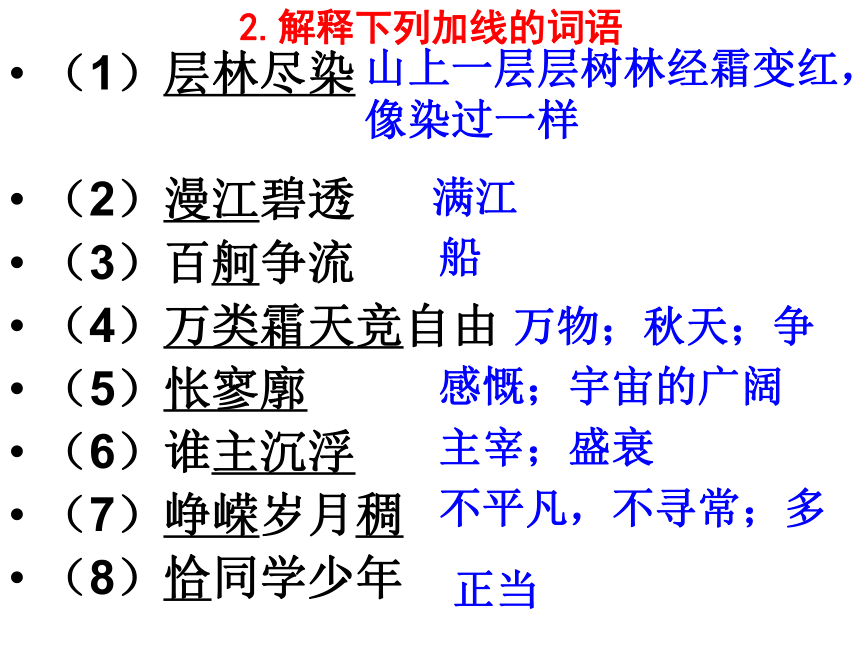

qìnzhēng rónggěliáokuòfúqiú è预习作业检测2.解释下列加线的词语 (1)层林尽染

(2)漫江碧透

(3)百舸争流

(4)万类霜天竞自由

(5)怅寥廓

(6)谁主沉浮

(7)峥嵘岁月稠

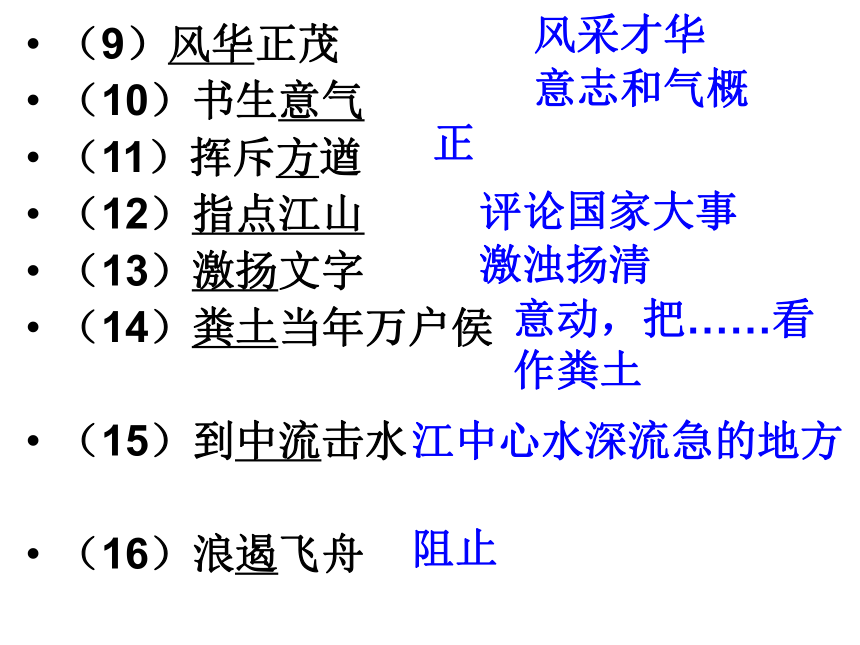

(8)恰同学少年 山上一层层树林经霜变红,像染过一样满江船万物;秋天;争感慨;宇宙的广阔主宰;盛衰不平凡,不寻常;多正当(9)风华正茂

(10)书生意气

(11)挥斥方遒

(12)指点江山

(13)激扬文字

(14)粪土当年万户侯

(15)到中流击水

(16)浪遏飞舟

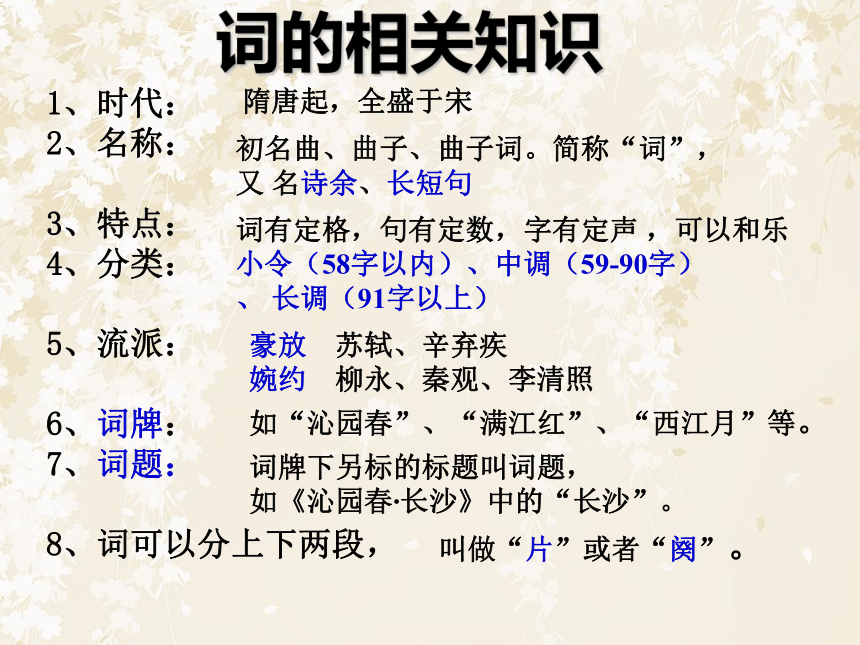

风采才华意志和气概正评论国家大事激浊扬清意动,把……看作粪土江中心水深流急的地方阻止词的相关知识1、时代:

2、名称:

3、特点:

4、分类:

5、流派:

6、词牌:

7、词题:

8、词可以分上下两段,

隋唐起,全盛于宋初名曲、曲子、曲子词。简称“词”,

又 名诗余、长短句词有定格,句有定数,字有定声 ,可以和乐小令(58字以内)、中调(59-90字)

、 长调(91字以上)豪放 苏轼、辛弃疾

婉约 柳永、秦观、李清照如“沁园春”、“满江红”、“西江月”等。词牌下另标的标题叫词题,

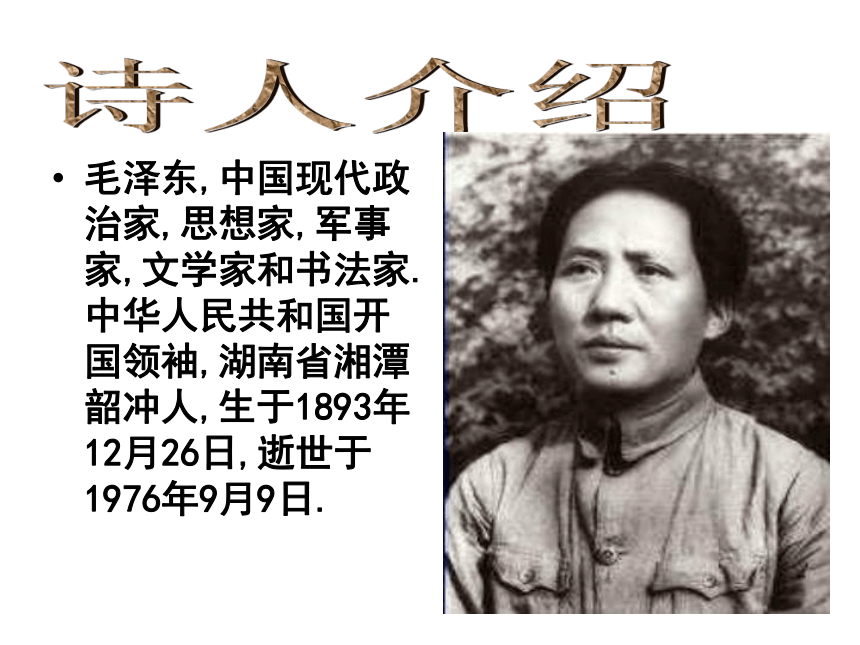

如《沁园春?长沙》中的“长沙”。叫做“片”或者“阕”。毛泽东,中国现代政治家,思想家,军事家,文学家和书法家.中华人民共和国开国领袖,湖南省湘潭韶冲人,生于1893年12月26日,逝世于1976年9月9日.诗人介绍1925年2月,正是北伐战争的前一年,当时革命蓬勃发展,毛泽东直接领导了湖南农民起义,同时国共统一战线已经确立,但革命该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东同志从上海回到韶山,从事革命活动。军阀赵恒惕要逮捕毛泽东同志。在韶山人民的掩护下,毛泽东同志秘密离开韶山,准备到广州主持农民运动讲习所,经过长沙,并独自去了橘子洲头。事后作了此词。写作背景朗读指导携来/百侣/曾游。

忆/往昔/峥嵘/岁月/稠。

恰//同学/少年,

风华/正茂;

书生/意气,

挥斥/方遒。

指点/江山,

激扬/文字,

粪土/当年/万户侯。

曾/记否

到/中流/击水,

浪遏/飞舟?独立/寒秋,

湘江/北去,

橘子/洲头。

看//万山/红遍,

层林/尽染;

漫江/碧透,

百舸/争流。

鹰击/长空,

鱼翔/浅底,

万类/霜天/竞/自由。押韵:ou iu

上片“看”字和下片“恰”字都是领字,两字后要稍顿,突出领字作用。

“看”所控七句,要读得抑扬顿挫,充满兴奋喜悦之情,“万类霜天竞自由”要读出彻悟、慨叹之情。

“恰”字所控四句要读得慷慨激昂、充满自信,语速稍快。齐读,思考上、下片主要写什么内容上片:写景,描绘湘江绚丽多彩的秋景图

下片:抒情,借回忆青年时代的革命活动抒发革命豪情。上阕:立、看、怅、问下阕:忆、记景情志以词人的活动为主体,找出表现全词线索的动词。整体感知独立寒秋

湘江北去

橘子洲头 人

时

地

境 鉴赏上阕诗歌语言的跳跃性很大,语序往往倒装,而且有些成分省略。本词的开头三句,哪位同学能按调整好的正常语序,把三句的大意顺畅地说一下

寒秋,独立橘子洲头,湘江北去.在深秋时节,我独立于橘子洲头,深情凝望着湘江水滚滚北去。

(心头翻腾着无尽的遐想) “独立”写出了什么样的形象?可否换为“站立”“直立”?1、写出独自一人来此游览,远望、凝思的情状,思考自我的人生价值;

2、与下阕开头“携来百侣曾游”相照应,说明今天是一人旧地重游;

3、联系创作背景,可以看出这里更表现出了无产阶级伟大领袖在革命斗争的惊涛骇浪中昂然屹立的高大形象。“意象”简释意创作者的思想感情象作品中的客观物象 诗人的思想感情与客观物象融合形成意象意境 诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界请找找本诗中的意象 山林江舸鹰鱼万层漫百争流 红遍击长空碧透 尽染 翔浅底学生研讨1.景物的描写顺序和描写手法

2.这几句中哪些词表现力特别强?

选取两个词谈谈其中的好处看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。景物的描写顺序和描写手法山上江中天空水底远眺近观仰视俯视静景动景远近相间、动静结合,对比鲜明这几句中哪些词表现力特别强 看万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由 提示:

分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。炼字看万山红遍

层林尽染

漫江碧透“红遍”字写出了红之广;化静为动,写出秋色之深浓。

“透”突出江水清澈见底。百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底争:写出群舟争相行驶,盎然奋进之动态,充满活力,活现出千帆竞发的热闹场面。

。

击:有“搏击”之意,显示出雄鹰展翅奋飞,搏击长空之强劲有力。

翔:本是写鸟的动词,用在此,写尽了鱼在水中的自由、轻快的状态,充满了无限的生命力。犹如在天空飞翔。

万类霜天竞自由竞:秋的生机勃勃,富有生命力的旺盛景象,气势磅礴,意境开阔

万山红遍层 林 尽 染漫江碧透百舸争流鹰击长空鱼翔浅底 面对眼前的的秋景,突然 “怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”突兀吗?最后三句在起什么作用?明确:面对生机蓬勃、绚丽壮美的大自然和广阔宇宙,一个“怅”,写出诗人思绪万千,百感交集。但词人为何惆怅呢?山河越壮美,人民却不能当家作主,突出革命的重要性,革命的任务依然任重道远。“问”道出了词的主旨,提出了革命政权的领导权问题,“问苍茫大地,谁主沉浮。”突出了词人的博大胸怀,凌云壮志。

作用:内容上,这一问透露出了诗人的忧国忧民、以天下为己任的博大胸怀和凌云壮志;结构上,承上启下的过渡作用。小结上阙内容:上阙主要写景,写眼前之景。描绘了绚丽的生机勃勃的湘江深秋景色,突出“万类霜天竞自由”的精神,然后自然地提出苍茫大地应该由谁来主宰的问题。见景万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?生情见生机勃勃之景生济世沧桑之情表现了诗人胸怀祖国以天下为己任的情怀峥嵘岁月图同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。词的下阙突出什么人的活动?由哪个字领起?表现了他们怎样的精神?恰以天下为己任的强烈的国家责任感。 蔑视功名利禄的豪迈气慨。 生气勃勃的“少年学子图”携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

革命青年年轻

有才华

奔放热情

强劲有力

关心国家命运

敢于斗争

蔑视反动军阀-------探究思考:

上阕提出“谁主沉浮”这一问题,下阕回答了吗?哪些话是回答?已作含蓄的回答。

曾记否

到中流击水,

浪遏飞舟?

主宰历史的重任,就应该由我们这一些有理想,敢于斗争的热血青年来担当最后三句用了什么修辞方法?有何作用?

设问结尾,采用了象征手法,运用了大胆的夸张,含蓄巧妙回答了“谁主沉浮”的问题:投身革命, 急流勇进, 担负大任.中流击水图浪遏飞舟携来百侣同游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。曾记否

到中流击水,

浪遏飞舟?追忆感怀忆当年革命盛景感往昔壮志豪情艺术特色:多种对比,形象鲜明

寓情于景 ,情景交融

语言精练 ,表现力强上阕:由眼前之景

抒心中之情下阕:忆峥嵘岁月

记豪迈气概问答谁主沉浮?写景、叙事和抒情的完美结合古人笔下秋景萧杀悲凉、清冷惨淡,而毛泽东笔下的秋景为何如此绚烂多彩,充满生机? 毛泽东是胸怀大志的政治家。他有博大的胸襟,崇高的风范,奋发向上永不消沉的乐观性格,不同于那些多愁善感的纤弱的文人,所以他的诗词充满豪情壮志,笔下的秋景也绚烂多彩,充满生机。 悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。——《楚辞》

万里悲秋常做客,百年多病独登台。 ——杜甫 《登高》

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。 ——曹雪芹 《红楼梦》

碧云天,黄花地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记 ?长亭送别》课堂练习三、拓展、比较阅读

目的:充分感受毛泽东诗词境界壮阔,气魄宏大,乐观豪迈的风格。

(一)《咏蛙》

咏蛙

1910年

独坐池塘如虎踞,

绿杨树下养精神。

春来我不先开口,

哪个虫儿敢作声?

谈谈你对这首诗的感受。解说:毛泽东这种阔大的胸怀并非是参加革命后才有。

写作背景:16岁的毛泽东离开家乡韶山冲,到五十里外的湘乡县东山高等小学堂去读书。凡是来东山高小的学生都要进行入学考试。当时学校规定考试作文题目是“言志”。多数学生写的都是尊孔,“学而优则仕”之类的内容,而毛泽东则写自己立志救国救民的革命抱负。校长李元甫高兴地说:“我们学堂里取了一名建国才!”

这首诗体现出一种王者之气,一种霸气。“春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?”流露出立志扭转乾坤的雄心壮志。2、

对

比

手法颜色对比:“万山红遍”——“漫江碧透”动作对比:“鹰击长空”——“鱼翔浅底”

“指点江山”——“激扬文字”明比:“同学少年”——“万户侯”暗比:“万类霜天竞自由”——“中国现状” 江城子

苏轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松岗。 渔家傲

李清照

天接云涛连晓晨,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句。九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。

——毛泽东导入 在初中时,我们就学过毛泽东的词作《沁园春·雪》。如果说《沁园春·雪》表现了革命领袖高屋建瓴的宏大气魄,那么,我们今天再来学一首同一词牌的展示毛泽东“自信人生二百年,会当击水三千里”的壮志豪情的词作—《沁园春·长沙》北国风光,千里冰封,万里雪飘 望长城内外, 惟余莽莽 大河上下 ,顿失滔滔 山舞银蛇,原弛蜡象 欲与天公试比高 须晴日 看红装素裹,分外妖娆

江山如此多娇 引无数英雄竞折腰 惜秦皇汉武,略输文才 唐宗宋祖,稍逊风骚 一代天骄,成吉思汗 只识弯弓射大雕 惧往矣 数风流人物,还看今朝

沁园春· 雪教学目标:朗读诗歌,感知内容

品味语言,体会情感

反复吟诵,借鉴吸取下一页1.给下面加线字注音

(1)沁园春( )

(2)峥嵘岁月( )

(3)百舸争流( )

(4)怅寥廓( )( )

(5)沉浮( )

(6)挥斥方遒( )

(7)浪遏飞舟( )

qìnzhēng rónggěliáokuòfúqiú è预习作业检测2.解释下列加线的词语 (1)层林尽染

(2)漫江碧透

(3)百舸争流

(4)万类霜天竞自由

(5)怅寥廓

(6)谁主沉浮

(7)峥嵘岁月稠

(8)恰同学少年 山上一层层树林经霜变红,像染过一样满江船万物;秋天;争感慨;宇宙的广阔主宰;盛衰不平凡,不寻常;多正当(9)风华正茂

(10)书生意气

(11)挥斥方遒

(12)指点江山

(13)激扬文字

(14)粪土当年万户侯

(15)到中流击水

(16)浪遏飞舟

风采才华意志和气概正评论国家大事激浊扬清意动,把……看作粪土江中心水深流急的地方阻止词的相关知识1、时代:

2、名称:

3、特点:

4、分类:

5、流派:

6、词牌:

7、词题:

8、词可以分上下两段,

隋唐起,全盛于宋初名曲、曲子、曲子词。简称“词”,

又 名诗余、长短句词有定格,句有定数,字有定声 ,可以和乐小令(58字以内)、中调(59-90字)

、 长调(91字以上)豪放 苏轼、辛弃疾

婉约 柳永、秦观、李清照如“沁园春”、“满江红”、“西江月”等。词牌下另标的标题叫词题,

如《沁园春?长沙》中的“长沙”。叫做“片”或者“阕”。毛泽东,中国现代政治家,思想家,军事家,文学家和书法家.中华人民共和国开国领袖,湖南省湘潭韶冲人,生于1893年12月26日,逝世于1976年9月9日.诗人介绍1925年2月,正是北伐战争的前一年,当时革命蓬勃发展,毛泽东直接领导了湖南农民起义,同时国共统一战线已经确立,但革命该由哪个阶级来领导,成为党内外斗争的焦点。这年深秋,毛泽东同志从上海回到韶山,从事革命活动。军阀赵恒惕要逮捕毛泽东同志。在韶山人民的掩护下,毛泽东同志秘密离开韶山,准备到广州主持农民运动讲习所,经过长沙,并独自去了橘子洲头。事后作了此词。写作背景朗读指导携来/百侣/曾游。

忆/往昔/峥嵘/岁月/稠。

恰//同学/少年,

风华/正茂;

书生/意气,

挥斥/方遒。

指点/江山,

激扬/文字,

粪土/当年/万户侯。

曾/记否

到/中流/击水,

浪遏/飞舟?独立/寒秋,

湘江/北去,

橘子/洲头。

看//万山/红遍,

层林/尽染;

漫江/碧透,

百舸/争流。

鹰击/长空,

鱼翔/浅底,

万类/霜天/竞/自由。押韵:ou iu

上片“看”字和下片“恰”字都是领字,两字后要稍顿,突出领字作用。

“看”所控七句,要读得抑扬顿挫,充满兴奋喜悦之情,“万类霜天竞自由”要读出彻悟、慨叹之情。

“恰”字所控四句要读得慷慨激昂、充满自信,语速稍快。齐读,思考上、下片主要写什么内容上片:写景,描绘湘江绚丽多彩的秋景图

下片:抒情,借回忆青年时代的革命活动抒发革命豪情。上阕:立、看、怅、问下阕:忆、记景情志以词人的活动为主体,找出表现全词线索的动词。整体感知独立寒秋

湘江北去

橘子洲头 人

时

地

境 鉴赏上阕诗歌语言的跳跃性很大,语序往往倒装,而且有些成分省略。本词的开头三句,哪位同学能按调整好的正常语序,把三句的大意顺畅地说一下

寒秋,独立橘子洲头,湘江北去.在深秋时节,我独立于橘子洲头,深情凝望着湘江水滚滚北去。

(心头翻腾着无尽的遐想) “独立”写出了什么样的形象?可否换为“站立”“直立”?1、写出独自一人来此游览,远望、凝思的情状,思考自我的人生价值;

2、与下阕开头“携来百侣曾游”相照应,说明今天是一人旧地重游;

3、联系创作背景,可以看出这里更表现出了无产阶级伟大领袖在革命斗争的惊涛骇浪中昂然屹立的高大形象。“意象”简释意创作者的思想感情象作品中的客观物象 诗人的思想感情与客观物象融合形成意象意境 诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界请找找本诗中的意象 山林江舸鹰鱼万层漫百争流 红遍击长空碧透 尽染 翔浅底学生研讨1.景物的描写顺序和描写手法

2.这几句中哪些词表现力特别强?

选取两个词谈谈其中的好处看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。景物的描写顺序和描写手法山上江中天空水底远眺近观仰视俯视静景动景远近相间、动静结合,对比鲜明这几句中哪些词表现力特别强 看万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由 提示:

分析写景的语言,也就是分析精妙的词的用法。对于景物描写中的静景我们往往要注意形容词和副词;对于动景我们往往要注意动词。炼字看万山红遍

层林尽染

漫江碧透“红遍”字写出了红之广;化静为动,写出秋色之深浓。

“透”突出江水清澈见底。百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底争:写出群舟争相行驶,盎然奋进之动态,充满活力,活现出千帆竞发的热闹场面。

。

击:有“搏击”之意,显示出雄鹰展翅奋飞,搏击长空之强劲有力。

翔:本是写鸟的动词,用在此,写尽了鱼在水中的自由、轻快的状态,充满了无限的生命力。犹如在天空飞翔。

万类霜天竞自由竞:秋的生机勃勃,富有生命力的旺盛景象,气势磅礴,意境开阔

万山红遍层 林 尽 染漫江碧透百舸争流鹰击长空鱼翔浅底 面对眼前的的秋景,突然 “怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”突兀吗?最后三句在起什么作用?明确:面对生机蓬勃、绚丽壮美的大自然和广阔宇宙,一个“怅”,写出诗人思绪万千,百感交集。但词人为何惆怅呢?山河越壮美,人民却不能当家作主,突出革命的重要性,革命的任务依然任重道远。“问”道出了词的主旨,提出了革命政权的领导权问题,“问苍茫大地,谁主沉浮。”突出了词人的博大胸怀,凌云壮志。

作用:内容上,这一问透露出了诗人的忧国忧民、以天下为己任的博大胸怀和凌云壮志;结构上,承上启下的过渡作用。小结上阙内容:上阙主要写景,写眼前之景。描绘了绚丽的生机勃勃的湘江深秋景色,突出“万类霜天竞自由”的精神,然后自然地提出苍茫大地应该由谁来主宰的问题。见景万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?生情见生机勃勃之景生济世沧桑之情表现了诗人胸怀祖国以天下为己任的情怀峥嵘岁月图同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。词的下阙突出什么人的活动?由哪个字领起?表现了他们怎样的精神?恰以天下为己任的强烈的国家责任感。 蔑视功名利禄的豪迈气慨。 生气勃勃的“少年学子图”携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

革命青年年轻

有才华

奔放热情

强劲有力

关心国家命运

敢于斗争

蔑视反动军阀-------探究思考:

上阕提出“谁主沉浮”这一问题,下阕回答了吗?哪些话是回答?已作含蓄的回答。

曾记否

到中流击水,

浪遏飞舟?

主宰历史的重任,就应该由我们这一些有理想,敢于斗争的热血青年来担当最后三句用了什么修辞方法?有何作用?

设问结尾,采用了象征手法,运用了大胆的夸张,含蓄巧妙回答了“谁主沉浮”的问题:投身革命, 急流勇进, 担负大任.中流击水图浪遏飞舟携来百侣同游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。曾记否

到中流击水,

浪遏飞舟?追忆感怀忆当年革命盛景感往昔壮志豪情艺术特色:多种对比,形象鲜明

寓情于景 ,情景交融

语言精练 ,表现力强上阕:由眼前之景

抒心中之情下阕:忆峥嵘岁月

记豪迈气概问答谁主沉浮?写景、叙事和抒情的完美结合古人笔下秋景萧杀悲凉、清冷惨淡,而毛泽东笔下的秋景为何如此绚烂多彩,充满生机? 毛泽东是胸怀大志的政治家。他有博大的胸襟,崇高的风范,奋发向上永不消沉的乐观性格,不同于那些多愁善感的纤弱的文人,所以他的诗词充满豪情壮志,笔下的秋景也绚烂多彩,充满生机。 悲哉秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰。——《楚辞》

万里悲秋常做客,百年多病独登台。 ——杜甫 《登高》

已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉。 ——曹雪芹 《红楼梦》

碧云天,黄花地,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记 ?长亭送别》课堂练习三、拓展、比较阅读

目的:充分感受毛泽东诗词境界壮阔,气魄宏大,乐观豪迈的风格。

(一)《咏蛙》

咏蛙

1910年

独坐池塘如虎踞,

绿杨树下养精神。

春来我不先开口,

哪个虫儿敢作声?

谈谈你对这首诗的感受。解说:毛泽东这种阔大的胸怀并非是参加革命后才有。

写作背景:16岁的毛泽东离开家乡韶山冲,到五十里外的湘乡县东山高等小学堂去读书。凡是来东山高小的学生都要进行入学考试。当时学校规定考试作文题目是“言志”。多数学生写的都是尊孔,“学而优则仕”之类的内容,而毛泽东则写自己立志救国救民的革命抱负。校长李元甫高兴地说:“我们学堂里取了一名建国才!”

这首诗体现出一种王者之气,一种霸气。“春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?”流露出立志扭转乾坤的雄心壮志。2、

对

比

手法颜色对比:“万山红遍”——“漫江碧透”动作对比:“鹰击长空”——“鱼翔浅底”

“指点江山”——“激扬文字”明比:“同学少年”——“万户侯”暗比:“万类霜天竞自由”——“中国现状” 江城子

苏轼

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松岗。 渔家傲

李清照

天接云涛连晓晨,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句。九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。