第2课 第二次鸦片战争 课堂同步特训(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2课 第二次鸦片战争 课堂同步特训(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 166.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-07 17:22:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版历史八年级上册·课堂同步特训

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

第2课 第二次鸦片战争

一、选择题

1.《望厦条约》和《黄埔条约》均有“修约”条款,由此引起后续交涉。最终导致了( )

A.第二次鸦片战争 B.太平天国起义

C.义和团运动爆发 D.巴黎和会召开

2.1854年,英、美、法三国向清政府提出修约要求。提出:“准英人随意往内地各处并海滨各城邑”,自由贸易,“往来无碍”;“俱不得在内地津关,重行征税”;“内地完全开放”等。这些要求旨在( )

A.方便外国人来华旅游 B.进口更多的中国茶叶

C.进一步打开中国市场 D.向中国出口更多粮食

3.1858年,清政府与俄、美、英、法四国分别签订《天津条约》,增开营口、烟台、镇江、南京、九江、汉口、淡水、台南、汕头、琼州十处通商口岸。藉此,外国侵略势力得以( )

A.打开中国门户 B.渗透到南部沿海广大区域

C.开始染指台湾 D.波及东部沿海并深入内地

4.“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了夏宫,一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。……将受到历史制裁的这两个强盗,一个叫法兰西,另一个叫英吉利。”材料描述的是( )

A.中英《南京条约》的签订 B.英法联军火烧圆明园

C.沙俄侵占中国北方大片领土 D.义和团抗击八国联军

5.“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。……昔日京华景象正如洪水过地,荡然无存。”材料所反映的事件最终导致了( )

A.中国被迫开放了上海等通商口岸 B.中国很多宝贵的文物流失海外

C.列强获得在通商口岸投资设厂权 D.清政府堕落为“洋人的朝廷”

6.作家冯骥才说:“从历史角度看,天津小洋楼是西方入侵的一目了然的证据;从文化角度看,它却是本土文化一个奇异的创造。进而说,是在被动历史背景下主动的文化创造。”在“西方入侵”过程中把天津开为商埠的是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《马关条约》

7.第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,中国的半殖民地化程度也进一步加深。19世纪50年代到80年代,有一个国家强迫清政府签订一系列不平等条约,不费一兵一卒,一共割占了中国东北和西北150多万平方千米的领土,该国是( )

A.葡萄牙 B.法国 C.沙俄 D.西班牙

8.第二次鸦片战争后,外国公使开始进驻北京。为了适应形势的变化,清政府于1861年设立总理各国事务衙门,负责办理对外交涉以及通商、海关等事务。这表明第二次鸦片战争后( )

A.中国开启了外交的近代化 B.清政府成为“洋人的朝廷”

C.列强掀起瓜分中国的狂潮 D.先进人士开始睁眼看世界

9.“第二次鸦片战争是鸦片战争的继续”,这种说法的原因不包括( )

A.作战双方没有变化 B.性质一样

C.原因一脉相承 D.结果大同小异

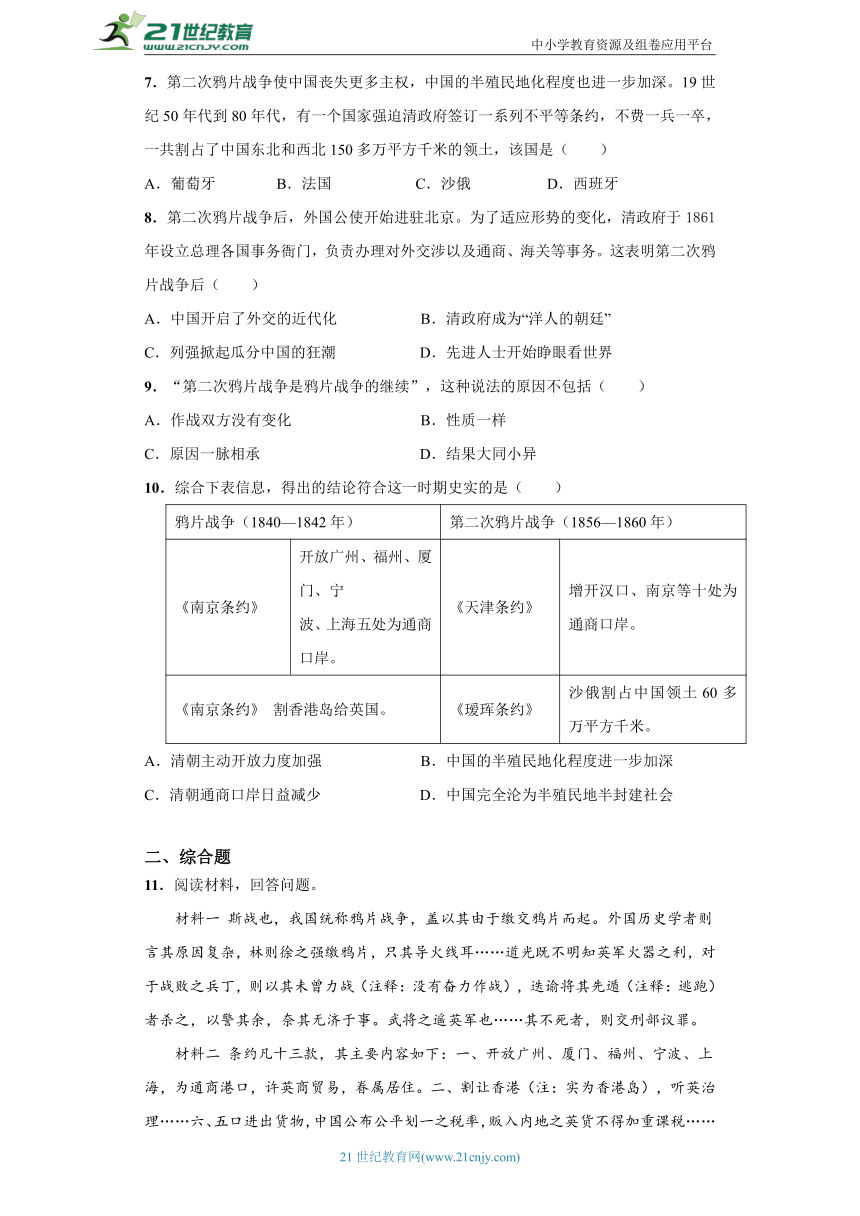

10.综合下表信息,得出的结论符合这一时期史实的是( )

鸦片战争(1840—1842年) 第二次鸦片战争(1856—1860年)

《南京条约》 开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸。 《天津条约》 增开汉口、南京等十处为通商口岸。

《南京条约》 割香港岛给英国。 《瑷珲条约》 沙俄割占中国领土60多万平方千米。

A.清朝主动开放力度加强 B.中国的半殖民地化程度进一步加深

C.清朝通商口岸日益减少 D.中国完全沦为半殖民地半封建社会

综合题

11.阅读材料,回答问题。

材料一 斯战也,我国统称鸦片战争,盖以其由于缴交鸦片而起。外国历史学者则言其原因复杂,林则徐之强缴鸦片,只其导火线耳……道光既不明知英军火器之利,对于战败之兵丁,则以其未曾力战(注释:没有奋力作战),迭谕将其先遁(注释:逃跑)者杀之,以警其余,奈其无济于事。武将之遥英军也……其不死者,则交刑部议罪。

材料二 条约凡十三款,其主要内容如下:一、开放广州、厦门、福州、宁波、上海,为通商港口,许英商贸易,眷属居住。二、割让香港(注:实为香港岛),听英治理……六、五口进出货物,中国公布公平划一之税率,贩入内地之英货不得加重课税……

——以上材料均摘编自陈恭禄《中国近代史》

(1)据材料指出,外国历史学者认为鸦片战争爆发的导火线是什么?据材料概括道光认为鸦片战争失败的原因,并结合所学指出其失败的主要原因。

(2)材料二中的条约指哪一条约?“条款一”给英国带来什么利益?“条款二和条款六”分别损害了中国什么权益?

(3)综合上述材料并结合所学,如何理解“鸦片战争成为中国近代史的开端”?

(4)结合上述材料及所学知识,带给你怎样的启示?

【参考答案及精析】

一、选择题

1.【答案】A

【精析】根据题干“1844年的《望厦条约》和《黄埔条约》均有‘修约’条款”可知,“修约”遭拒,成为第二次鸦片战争爆发的直接原因,故选A项;1851年太平天国起义,而《望厦条约》和《黄埔条约》的修约是在1854年,排除B项;义和团运动爆发是十九世纪末,与材料无关,排除C项;1919年巴黎和会召开,排除D项。

2.【答案】C

【精析】根据题干“1854年,英、美、法三国向清政府提出修约要求”可知,这些要求旨在进一步打开中国市场。鸦片战争后,西方列强不满足既得利益,企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益,故选C项;方便外国人来华旅游、进口更多的中国茶叶、向中国出口更多粮食均是提出修约要求的借口,排除ABD项。

3.【答案】D

【精析】根据题干“《天津条约》,增开营口、烟台……十处通商口岸”可知,可知,此举使外国侵略势力深入长江中下游地区,因为营口、烟台、淡水、台南、汕头、琼州为东部沿海城市,镇江、南京、九江、汉口为内陆城市,故而外国侵略势力得以波及东部沿海并深入内地,故选D项;ABC项均不符合题意,排除ABC项。

4.【答案】B

【精析】根据所学可知,材料中的“夏宫”指的是圆明园,“两个强盗……法兰西……英吉利”指的是火烧圆明园的英法联军,故选B项;中英《南京条约》签订于1842年,主要内容是五口通商,割地赔款,关税协定,与材料内容不符,排除A项;沙俄侵占中国北方大片领土主要是通过趁火打劫,强迫清政府签订不平等条约的方式,与材料内容不符,排除C项;义和团抗击八国联军发生在1900年,取得了廊坊大捷,与材料内容不符,排除D项。

5.【答案】B

【精析】根据题干“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界……昔日京华景象正如洪水过地,荡然无存”可知,材料反映的是第二次鸦片战争。1856年,第二次鸦片战争爆发于广州,1860年,英法联军攻陷北京,抢劫并火烧了圆明园,使很多宝贵的文物流失海外,故选B项;“中国被迫开放了上海等通商口岸”是鸦片战争的影响,排除A项;列强获得在通商口岸投资设厂权是甲午战争的影响,排除C项;清政府堕落为“洋人的朝廷”是八国联军侵华战争的影响,排除D项。

6.【答案】C

【精析】根据题干“把天津开为商埠”可知,1860年,英法联军攻占北京,咸丰帝逃往承德,清政府被迫与侵略者签订《北京条约》,《北京条约》规定,增开天津为通商口岸,故选C项;《南京条约》开放广州、福州、宁波、上海、厦门为通商口岸,排除A项;《天津条约》中,增开汉口、南京等十处为通商口岸,排除B项;《马关条约》开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,排除D项。

7.【答案】C

【精析】根据题干“割占了中国东北和西北150多万平方千米的领土”可知,沙俄在第二次鸦片战争中,通过《瑷珲条约》、《北京条约》、《勘分西北界约记》等一系列的勘界条约,共侵占了我国150多万平方千米的领土,故选C项;第二次鸦片战争后,葡萄牙逼迫清政府签订了《中葡和好贸易章程》,1887年,又签订了《中葡里斯本条约》,其中规定葡萄牙人可以“永驻和管理澳门”, 澳门正式沦为葡萄牙的领地,排除A项;第二次鸦片战争是1856年10月至1860年10月英、法两国在美、俄支持下联合发动的侵华战争,不符合题意,排除B项;第二次鸦片战争西班牙没有参与,排除D项。

8.【答案】A

【精析】根据题干“清政府于1861年设立总理各国事务衙门,负责办理对外交涉以及通商、海关等事务”可知,第二次鸦片战争后,清政府为了适应形势的变化,设立了总理衙门专管对外事务,开始了外交上的近代化,故选A项;清政府成为“洋人的朝廷”是在1901年《辛丑条约》签订后,排除B项;列强掀起瓜分中国的狂潮是在甲午中日战争失败后,排除C项;先进人士开始睁眼看世界的标志之一是魏源写成《海国图志》,与题意不符,排除D项。

9.【答案】A

【精析】根据题干“第二次鸦片战争”可知,第二次鸦片战争除了英国以外,还有法国参与,帮凶是美国、沙俄,即相较鸦片战争而言,第二次鸦片战争作战双方是有变化的,故A项错误,但符合题意,选择A项;鸦片战争和第二次鸦片战争都是侵略战争,故B项正确,但不符合题意,排除B项;鸦片战争后,西方列强不满足既得利益,企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益。即两次战争原因是一脉相承的, 故C项正确,但不符合题意,排除C项;第二次鸦片战争,中国战败,与鸦片战争相比同样签订了不平等条约,故D项正确,但不符合题意,排除D项。

10.【答案】B

【精析】根据表格信息结合所学知识可知,鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会,第二次鸦片战争后中国的半殖民地化程度进一步加深,故选B项;清朝是被迫开放的,排除A项;根据表格信息可以看到清朝通商口岸日益增多,排除C项;八国联军侵华战争失败后中国才完全沦为半殖民地半封建社会,排除D项。

二、综合题

11.【答案】

(1)依据:①领土主权:《南京条约》割香港岛给英国(《北京条约》割九龙司地方一区给英国);②关税主权:《南京条约》中英协定关税;③司法主权:《虎门条约》英国拥有领事裁判权。

(2)原因:为了进一步打开中国市场,扩大在华利益。

(3)地方:圆明园。

(4)变化:①自然经济开始解体,中国经济被纳入世界市场;②近代工业、交通运输业和商业出现。影响:①民族资产阶级出现并不断壮大;②中国社会向近代化转型。

【精析】

(1)依据:根据材料一“当一个国家已经不能全部独立地拥有领土权、关税主权、司法主权时”并结合所学知识可知,三大主权是指领土主权、关税主权和司法主权。1842年,中英《南京条约》规定清政府割香港岛给英国;1860年《北京条约》割九龙司地方一区给英国。这些条款严重损害了中国的领土主权。1842年,中英《南京条约》规定英商进出口货物应纳税款,必须经过双方协议,由此,破坏了中国的关税自主权。1843年,英国又强迫清政府签订《虎门条约》,从中获得了领事裁判权,从而,破坏了中国的司法主权。

(2)原因:根据材料二“19世纪50年代,随着工业革命的完成,西方资本主义进一步发展,英法等急于扩大商品销售市场和掠夺原料产地。他们片面地认为,商品难以在中国打开销路是因为中国开放的通商口岸太少。”可知,英法向清政府提出“修约”的原因是为了进一步打开中国市场,扩大在华利益。

(3)地方:根据材料三“所有的房间都是被洗劫一空,清国的艺术品有的被带走,有的体积太大无法搬走就把它砸掉……”可知,“那里”指的是圆明园,参与这场洗劫的强盗是英法联军,1860年英法联军闯入圆明园大肆抢劫,最后放火烧毁了圆明园,即火烧圆明园。

(4)变化:根据材料二“给自足的封建自然经济体制,已开始解体”“这就是说,中国经济已基本纳入世界资本主义市场”可以得出,自然经济开始解体,中国经济被纳入世界市场;根据材料二“使用机器的近代工矿企业陆续出现”“近代交通运输业和近代商业也陆续出现”可以得出,近代工业、交通运输业和商业出现。影响:根据所学知识可知,随着西方列强侵略的加剧,中国的经济结构发生了质的变化,自给自足的自然经济开始解体,并被纳入资本主义世界经济体系;洋务运动中创办了大量近代企业,民族资本主义产生,中国向近代化迈进。社会生活上:随着中西交往的增多,西方生活方式传入中国,中国的物质生活和礼仪习俗受到冲击,向近代社会迈进。

试卷第1页,共3页

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人教版历史八年级上册·课堂同步特训

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

第2课 第二次鸦片战争

一、选择题

1.《望厦条约》和《黄埔条约》均有“修约”条款,由此引起后续交涉。最终导致了( )

A.第二次鸦片战争 B.太平天国起义

C.义和团运动爆发 D.巴黎和会召开

2.1854年,英、美、法三国向清政府提出修约要求。提出:“准英人随意往内地各处并海滨各城邑”,自由贸易,“往来无碍”;“俱不得在内地津关,重行征税”;“内地完全开放”等。这些要求旨在( )

A.方便外国人来华旅游 B.进口更多的中国茶叶

C.进一步打开中国市场 D.向中国出口更多粮食

3.1858年,清政府与俄、美、英、法四国分别签订《天津条约》,增开营口、烟台、镇江、南京、九江、汉口、淡水、台南、汕头、琼州十处通商口岸。藉此,外国侵略势力得以( )

A.打开中国门户 B.渗透到南部沿海广大区域

C.开始染指台湾 D.波及东部沿海并深入内地

4.“有一天,两个来自欧洲的强盗闯进了夏宫,一个强盗洗劫财物,另一个强盗放火。……将受到历史制裁的这两个强盗,一个叫法兰西,另一个叫英吉利。”材料描述的是( )

A.中英《南京条约》的签订 B.英法联军火烧圆明园

C.沙俄侵占中国北方大片领土 D.义和团抗击八国联军

5.“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。……昔日京华景象正如洪水过地,荡然无存。”材料所反映的事件最终导致了( )

A.中国被迫开放了上海等通商口岸 B.中国很多宝贵的文物流失海外

C.列强获得在通商口岸投资设厂权 D.清政府堕落为“洋人的朝廷”

6.作家冯骥才说:“从历史角度看,天津小洋楼是西方入侵的一目了然的证据;从文化角度看,它却是本土文化一个奇异的创造。进而说,是在被动历史背景下主动的文化创造。”在“西方入侵”过程中把天津开为商埠的是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《马关条约》

7.第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,中国的半殖民地化程度也进一步加深。19世纪50年代到80年代,有一个国家强迫清政府签订一系列不平等条约,不费一兵一卒,一共割占了中国东北和西北150多万平方千米的领土,该国是( )

A.葡萄牙 B.法国 C.沙俄 D.西班牙

8.第二次鸦片战争后,外国公使开始进驻北京。为了适应形势的变化,清政府于1861年设立总理各国事务衙门,负责办理对外交涉以及通商、海关等事务。这表明第二次鸦片战争后( )

A.中国开启了外交的近代化 B.清政府成为“洋人的朝廷”

C.列强掀起瓜分中国的狂潮 D.先进人士开始睁眼看世界

9.“第二次鸦片战争是鸦片战争的继续”,这种说法的原因不包括( )

A.作战双方没有变化 B.性质一样

C.原因一脉相承 D.结果大同小异

10.综合下表信息,得出的结论符合这一时期史实的是( )

鸦片战争(1840—1842年) 第二次鸦片战争(1856—1860年)

《南京条约》 开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸。 《天津条约》 增开汉口、南京等十处为通商口岸。

《南京条约》 割香港岛给英国。 《瑷珲条约》 沙俄割占中国领土60多万平方千米。

A.清朝主动开放力度加强 B.中国的半殖民地化程度进一步加深

C.清朝通商口岸日益减少 D.中国完全沦为半殖民地半封建社会

综合题

11.阅读材料,回答问题。

材料一 斯战也,我国统称鸦片战争,盖以其由于缴交鸦片而起。外国历史学者则言其原因复杂,林则徐之强缴鸦片,只其导火线耳……道光既不明知英军火器之利,对于战败之兵丁,则以其未曾力战(注释:没有奋力作战),迭谕将其先遁(注释:逃跑)者杀之,以警其余,奈其无济于事。武将之遥英军也……其不死者,则交刑部议罪。

材料二 条约凡十三款,其主要内容如下:一、开放广州、厦门、福州、宁波、上海,为通商港口,许英商贸易,眷属居住。二、割让香港(注:实为香港岛),听英治理……六、五口进出货物,中国公布公平划一之税率,贩入内地之英货不得加重课税……

——以上材料均摘编自陈恭禄《中国近代史》

(1)据材料指出,外国历史学者认为鸦片战争爆发的导火线是什么?据材料概括道光认为鸦片战争失败的原因,并结合所学指出其失败的主要原因。

(2)材料二中的条约指哪一条约?“条款一”给英国带来什么利益?“条款二和条款六”分别损害了中国什么权益?

(3)综合上述材料并结合所学,如何理解“鸦片战争成为中国近代史的开端”?

(4)结合上述材料及所学知识,带给你怎样的启示?

【参考答案及精析】

一、选择题

1.【答案】A

【精析】根据题干“1844年的《望厦条约》和《黄埔条约》均有‘修约’条款”可知,“修约”遭拒,成为第二次鸦片战争爆发的直接原因,故选A项;1851年太平天国起义,而《望厦条约》和《黄埔条约》的修约是在1854年,排除B项;义和团运动爆发是十九世纪末,与材料无关,排除C项;1919年巴黎和会召开,排除D项。

2.【答案】C

【精析】根据题干“1854年,英、美、法三国向清政府提出修约要求”可知,这些要求旨在进一步打开中国市场。鸦片战争后,西方列强不满足既得利益,企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益,故选C项;方便外国人来华旅游、进口更多的中国茶叶、向中国出口更多粮食均是提出修约要求的借口,排除ABD项。

3.【答案】D

【精析】根据题干“《天津条约》,增开营口、烟台……十处通商口岸”可知,可知,此举使外国侵略势力深入长江中下游地区,因为营口、烟台、淡水、台南、汕头、琼州为东部沿海城市,镇江、南京、九江、汉口为内陆城市,故而外国侵略势力得以波及东部沿海并深入内地,故选D项;ABC项均不符合题意,排除ABC项。

4.【答案】B

【精析】根据所学可知,材料中的“夏宫”指的是圆明园,“两个强盗……法兰西……英吉利”指的是火烧圆明园的英法联军,故选B项;中英《南京条约》签订于1842年,主要内容是五口通商,割地赔款,关税协定,与材料内容不符,排除A项;沙俄侵占中国北方大片领土主要是通过趁火打劫,强迫清政府签订不平等条约的方式,与材料内容不符,排除C项;义和团抗击八国联军发生在1900年,取得了廊坊大捷,与材料内容不符,排除D项。

5.【答案】B

【精析】根据题干“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界……昔日京华景象正如洪水过地,荡然无存”可知,材料反映的是第二次鸦片战争。1856年,第二次鸦片战争爆发于广州,1860年,英法联军攻陷北京,抢劫并火烧了圆明园,使很多宝贵的文物流失海外,故选B项;“中国被迫开放了上海等通商口岸”是鸦片战争的影响,排除A项;列强获得在通商口岸投资设厂权是甲午战争的影响,排除C项;清政府堕落为“洋人的朝廷”是八国联军侵华战争的影响,排除D项。

6.【答案】C

【精析】根据题干“把天津开为商埠”可知,1860年,英法联军攻占北京,咸丰帝逃往承德,清政府被迫与侵略者签订《北京条约》,《北京条约》规定,增开天津为通商口岸,故选C项;《南京条约》开放广州、福州、宁波、上海、厦门为通商口岸,排除A项;《天津条约》中,增开汉口、南京等十处为通商口岸,排除B项;《马关条约》开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,排除D项。

7.【答案】C

【精析】根据题干“割占了中国东北和西北150多万平方千米的领土”可知,沙俄在第二次鸦片战争中,通过《瑷珲条约》、《北京条约》、《勘分西北界约记》等一系列的勘界条约,共侵占了我国150多万平方千米的领土,故选C项;第二次鸦片战争后,葡萄牙逼迫清政府签订了《中葡和好贸易章程》,1887年,又签订了《中葡里斯本条约》,其中规定葡萄牙人可以“永驻和管理澳门”, 澳门正式沦为葡萄牙的领地,排除A项;第二次鸦片战争是1856年10月至1860年10月英、法两国在美、俄支持下联合发动的侵华战争,不符合题意,排除B项;第二次鸦片战争西班牙没有参与,排除D项。

8.【答案】A

【精析】根据题干“清政府于1861年设立总理各国事务衙门,负责办理对外交涉以及通商、海关等事务”可知,第二次鸦片战争后,清政府为了适应形势的变化,设立了总理衙门专管对外事务,开始了外交上的近代化,故选A项;清政府成为“洋人的朝廷”是在1901年《辛丑条约》签订后,排除B项;列强掀起瓜分中国的狂潮是在甲午中日战争失败后,排除C项;先进人士开始睁眼看世界的标志之一是魏源写成《海国图志》,与题意不符,排除D项。

9.【答案】A

【精析】根据题干“第二次鸦片战争”可知,第二次鸦片战争除了英国以外,还有法国参与,帮凶是美国、沙俄,即相较鸦片战争而言,第二次鸦片战争作战双方是有变化的,故A项错误,但符合题意,选择A项;鸦片战争和第二次鸦片战争都是侵略战争,故B项正确,但不符合题意,排除B项;鸦片战争后,西方列强不满足既得利益,企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益。即两次战争原因是一脉相承的, 故C项正确,但不符合题意,排除C项;第二次鸦片战争,中国战败,与鸦片战争相比同样签订了不平等条约,故D项正确,但不符合题意,排除D项。

10.【答案】B

【精析】根据表格信息结合所学知识可知,鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会,第二次鸦片战争后中国的半殖民地化程度进一步加深,故选B项;清朝是被迫开放的,排除A项;根据表格信息可以看到清朝通商口岸日益增多,排除C项;八国联军侵华战争失败后中国才完全沦为半殖民地半封建社会,排除D项。

二、综合题

11.【答案】

(1)依据:①领土主权:《南京条约》割香港岛给英国(《北京条约》割九龙司地方一区给英国);②关税主权:《南京条约》中英协定关税;③司法主权:《虎门条约》英国拥有领事裁判权。

(2)原因:为了进一步打开中国市场,扩大在华利益。

(3)地方:圆明园。

(4)变化:①自然经济开始解体,中国经济被纳入世界市场;②近代工业、交通运输业和商业出现。影响:①民族资产阶级出现并不断壮大;②中国社会向近代化转型。

【精析】

(1)依据:根据材料一“当一个国家已经不能全部独立地拥有领土权、关税主权、司法主权时”并结合所学知识可知,三大主权是指领土主权、关税主权和司法主权。1842年,中英《南京条约》规定清政府割香港岛给英国;1860年《北京条约》割九龙司地方一区给英国。这些条款严重损害了中国的领土主权。1842年,中英《南京条约》规定英商进出口货物应纳税款,必须经过双方协议,由此,破坏了中国的关税自主权。1843年,英国又强迫清政府签订《虎门条约》,从中获得了领事裁判权,从而,破坏了中国的司法主权。

(2)原因:根据材料二“19世纪50年代,随着工业革命的完成,西方资本主义进一步发展,英法等急于扩大商品销售市场和掠夺原料产地。他们片面地认为,商品难以在中国打开销路是因为中国开放的通商口岸太少。”可知,英法向清政府提出“修约”的原因是为了进一步打开中国市场,扩大在华利益。

(3)地方:根据材料三“所有的房间都是被洗劫一空,清国的艺术品有的被带走,有的体积太大无法搬走就把它砸掉……”可知,“那里”指的是圆明园,参与这场洗劫的强盗是英法联军,1860年英法联军闯入圆明园大肆抢劫,最后放火烧毁了圆明园,即火烧圆明园。

(4)变化:根据材料二“给自足的封建自然经济体制,已开始解体”“这就是说,中国经济已基本纳入世界资本主义市场”可以得出,自然经济开始解体,中国经济被纳入世界市场;根据材料二“使用机器的近代工矿企业陆续出现”“近代交通运输业和近代商业也陆续出现”可以得出,近代工业、交通运输业和商业出现。影响:根据所学知识可知,随着西方列强侵略的加剧,中国的经济结构发生了质的变化,自给自足的自然经济开始解体,并被纳入资本主义世界经济体系;洋务运动中创办了大量近代企业,民族资本主义产生,中国向近代化迈进。社会生活上:随着中西交往的增多,西方生活方式传入中国,中国的物质生活和礼仪习俗受到冲击,向近代社会迈进。

试卷第1页,共3页

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹