贵州省铜仁市石阡县第三高级中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省铜仁市石阡县第三高级中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 375.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-08 11:13:52 | ||

图片预览

文档简介

石阡县第三中学2020 2021学年度第二学期第一次月考

高一历史

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.浙江余姚河姆渡遗址是迄今发现的长江流域新石器时代最早的遗址。遗址中出土的农业生产工具和遗物有骨朝、木朝、稻谷和稻壳的堆积物。该发现可用于印证这一时期

A.中国原始农业较发达 B.农业种植格局已形成

C.南方已普遍种植水稻 D.农业发展为独立体系

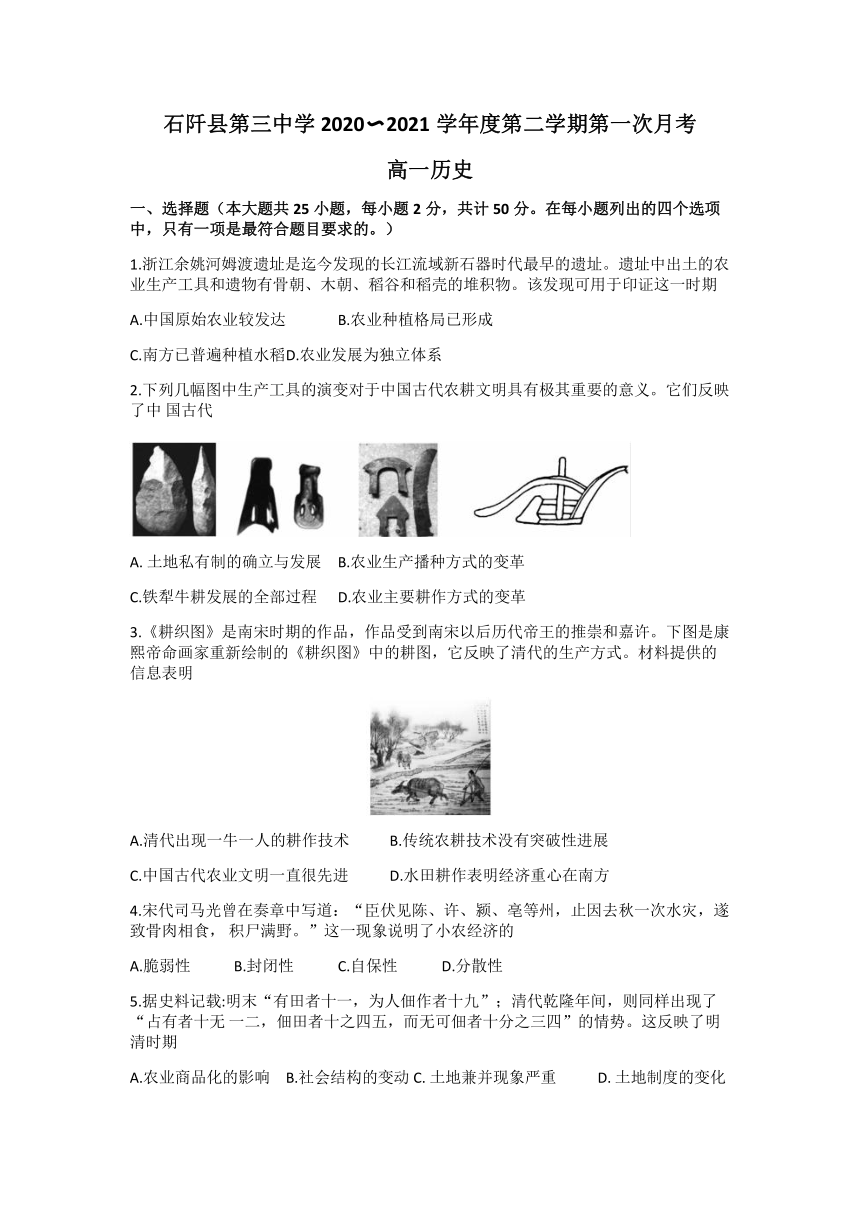

2.下列几幅图中生产工具的演变对于中国古代农耕文明具有极其重要的意义。它们反映了中 国古代

A. 土地私有制的确立与发展 B.农业生产播种方式的变革

C.铁犁牛耕发展的全部过程 D.农业主要耕作方式的变革

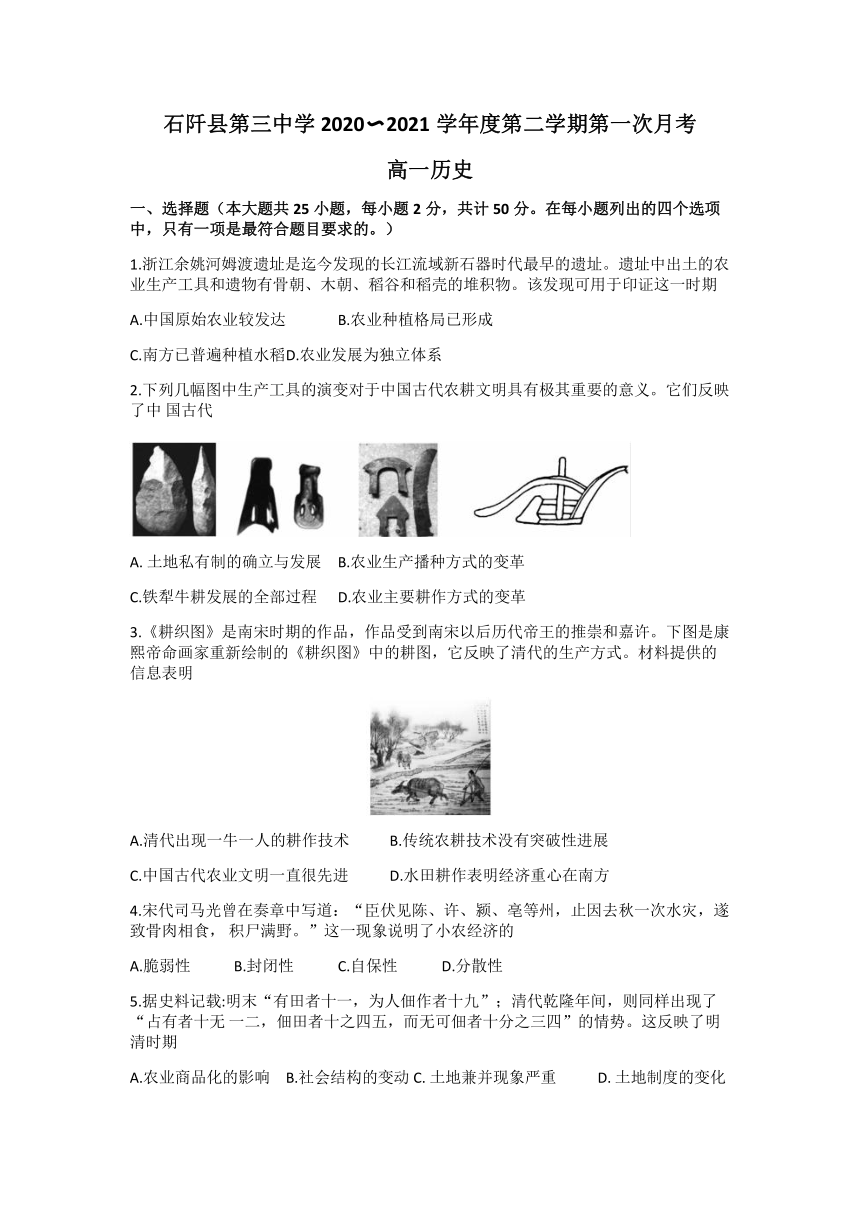

3.《耕织图》是南宋时期的作品,作品受到南宋以后历代帝王的推崇和嘉许。下图是康熙帝命画家重新绘制的《耕织图》中的耕图,它反映了清代的生产方式。材料提供的信息表明

A.清代出现一牛一人的耕作技术 B.传统农耕技术没有突破性进展

C.中国古代农业文明一直很先进 D.水田耕作表明经济重心在南方

4.宋代司马光曾在奏章中写道:“臣伏见陈、许、颍、亳等州,止因去秋一次水灾,遂致骨肉相食, 积尸满野。”这一现象说明了小农经济的

A.脆弱性 B.封闭性 C.自保性 D.分散性

5.据史料记载:明末“有田者十一,为人佃作者十九”;清代乾隆年间,则同样出现了“占有者十无 一二,佃田者十之四五,而无可佃者十分之三四”的情势。这反映了明清时期

A.农业商品化的影响 B.社会结构的变动C. 土地兼并现象严重 D. 土地制度的变化

6.这一水利工程的修建,使“百姓飨其利,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,于是蜀沃野千里,天下 谓之天府也。”该水利工程是

A.郑国渠 B.漕渠 C.都江堰 D.白渠

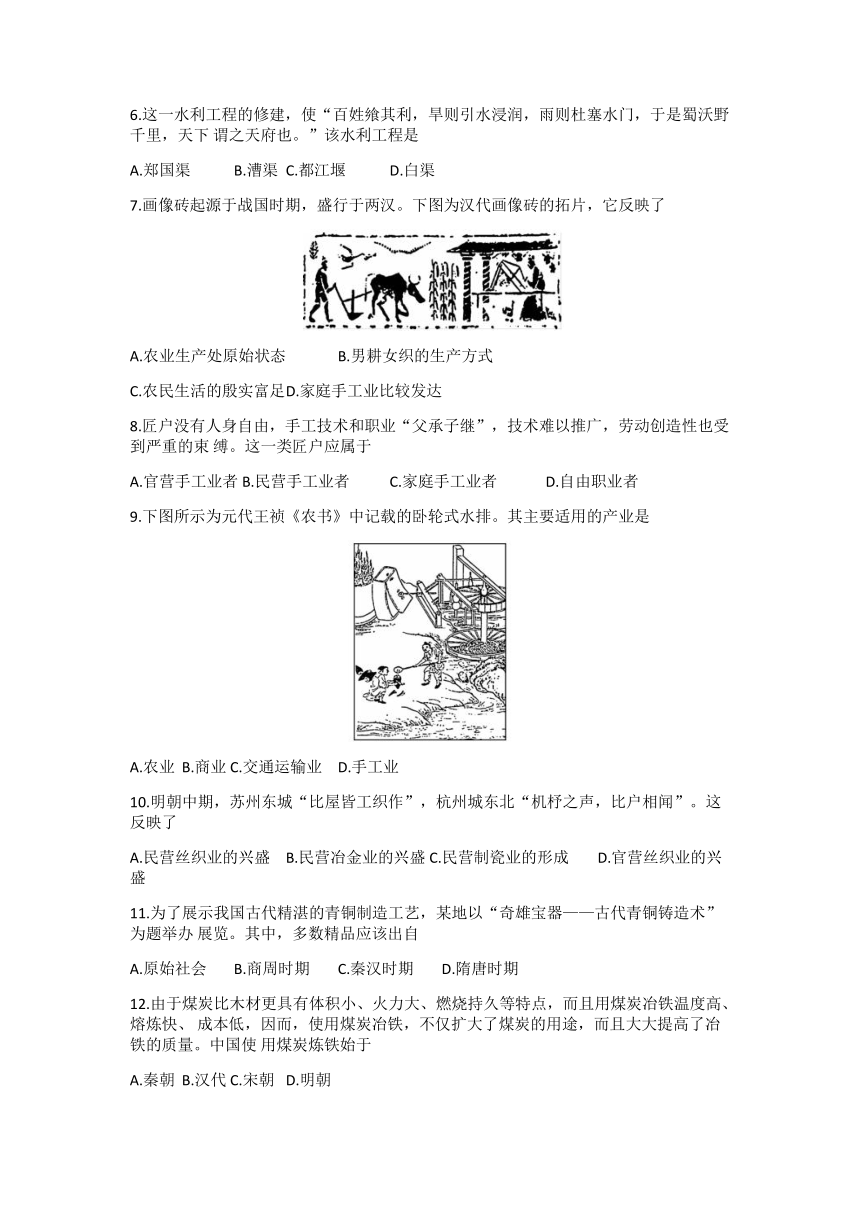

7.画像砖起源于战国时期,盛行于两汉。下图为汉代画像砖的拓片,它反映了

A.农业生产处原始状态 B.男耕女织的生产方式

C.农民生活的殷实富足 D.家庭手工业比较发达

8.匠户没有人身自由,手工技术和职业“父承子继”,技术难以推广,劳动创造性也受到严重的束 缚。这一类匠户应属于

A.官营手工业者 B.民营手工业者 C.家庭手工业者 D.自由职业者

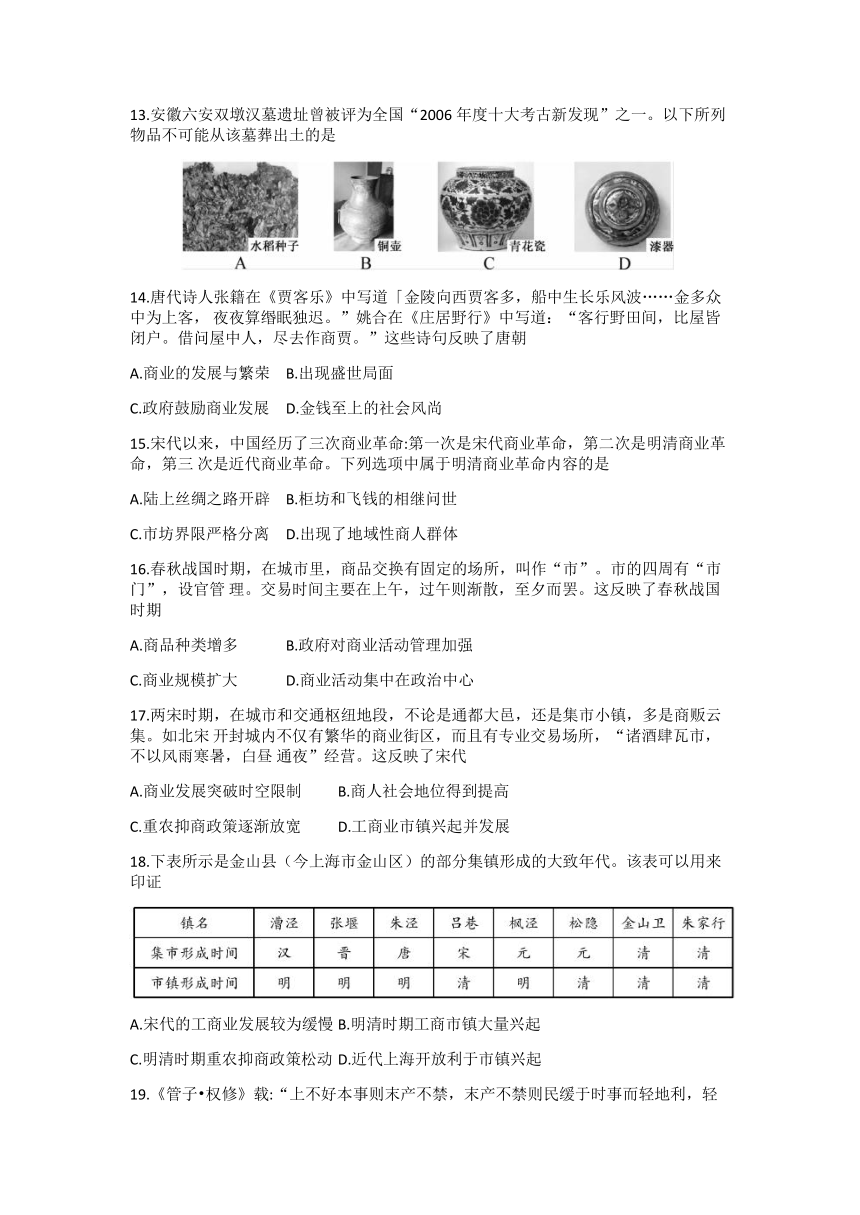

9.下图所示为元代王祯《农书》中记载的卧轮式水排。其主要适用的产业是

A.农业 B.商业C.交通运输业 D.手工业

10.明朝中期,苏州东城“比屋皆工织作”,杭州城东北“机杼之声,比户相闻”。这反映了

A.民营丝织业的兴盛 B.民营冶金业的兴盛C.民营制瓷业的形成 D.官营丝织业的兴盛

11.为了展示我国古代精湛的青铜制造工艺,某地以“奇雄宝器——古代青铜铸造术”为题举办 展览。其中,多数精品应该出自

A.原始社会 B.商周时期 C.秦汉时期 D.隋唐时期

12.由于煤炭比木材更具有体积小、火力大、燃烧持久等特点,而且用煤炭冶铁温度高、熔炼快、 成本低,因而,使用煤炭冶铁,不仅扩大了煤炭的用途,而且大大提高了冶铁的质量。中国使 用煤炭炼铁始于

A.秦朝 B.汉代C.宋朝 D.明朝

13.安徽六安双墩汉墓遗址曾被评为全国“2006年度十大考古新发现”之一。以下所列物品不可能从该墓葬出土的是

14.唐代诗人张籍在《贾客乐》中写道「金陵向西贾客多,船中生长乐风波……金多众中为上客, 夜夜算缗眠独迟。”姚合在《庄居野行》中写道:“客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。”这些诗句反映了唐朝

A.商业的发展与繁荣 B.出现盛世局面

C.政府鼓励商业发展 D.金钱至上的社会风尚

15.宋代以来,中国经历了三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三 次是近代商业革命。下列选项中属于明清商业革命内容的是

A.陆上丝绸之路开辟 B.柜坊和飞钱的相继问世

C.市坊界限严格分离 D.出现了地域性商人群体

16.春秋战国时期,在城市里,商品交换有固定的场所,叫作“市”。市的四周有“市门”,设官管 理。交易时间主要在上午,过午则渐散,至夕而罢。这反映了春秋战国时期

A.商品种类增多 B.政府对商业活动管理加强

C.商业规模扩大 D.商业活动集中在政治中心

17.两宋时期,在城市和交通枢纽地段,不论是通都大邑,还是集市小镇,多是商贩云集。如北宋 开封城内不仅有繁华的商业街区,而且有专业交易场所,“诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼 通夜”经营。这反映了宋代

A.商业发展突破时空限制 B.商人社会地位得到提高

C.重农抑商政策逐渐放宽 D.工商业市镇兴起并发展

18.下表所示是金山县(今上海市金山区)的部分集镇形成的大致年代。该表可以用来印证

A.宋代的工商业发展较为缓慢 B.明清时期工商市镇大量兴起

C.明清时期重农抑商政策松动 D.近代上海开放利于市镇兴起

19.《管子 权修》载:“上不好本事则末产不禁,末产不禁则民缓于时事而轻地利,轻地利而求田 野之辟,仓廪之实,不可得也。”这体现的经济思想是

A.工商食官 B.弃农重商 C.重农抑商 D.农商并重

20.汉武帝前元三年诏:“农,天下之本也,民之所持生也,而民不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲帅群臣农以劝之。”这说明

A.汉初商业的繁荣 B.西汉农耕生产比较发达

C.汉代经济得以恢复 D.汉代政府重视农业发展

21.汉武帝实行盐铁官营政策,规定“募民自给费,因官器作煮盐,官与劳盆”,“敢私铸铁器、煮盐 者,鈦左趾,没入其器物”。这一措施的实施

A.解决了政府财政危机 B.有效地保证了盐铁产品的质量

C.促进了工商业的发展 D.一定程度抑制了富商大贾势力

22.它是我国隋唐时期极其重要的封建土地国有制度,对我国封建社会中期社会经济的发展、国 家的安定统一、文化繁荣起过重要的作用。材料描述的土地制度是

A.井田制 B.地主土地私有制C.均田制 D.自耕农土地私有制

23.清顺治十八年(1661年)八月,朝廷派员至沿海各省“立界”筑垣墙,派兵戍守。《福州府志》 记载,乾隆年间,在福建宁州“每处置一碑曰:敢出界者斩!”这反映了清代长期推行的政策是

A. “重农抑商” B.维护统一C. “闭关锁国” D.思想专制

24.明朝统治者禁止百姓私自出海贸易,严令“片甲不许下海”,把出海的人看成是“无君无父之辈”和 “化外之民”。据此可知,明代政府奉行

A.君主专制体制 B. “海禁”政策C.重农抑商政策 D.朝贡贸易体制

25.在研究中国古代的经济状况时,研究人员对某一历史时期某地居民的职业结构做了统计,并 归纳成下表。他统计的大约是

A.汉代江南地区 B.唐代关中地区C.宋代关中地区 D.明代江南地区

二、非选择题(本大题包括4小题,第26题12分,第27题12分,第28题12分,第29题14分,共50分。)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一当长期作为人类主要生产工具的石器逐渐被金属器具所取代,进入铁器时代后,随着个体劳动能力的增强,一夫一妻小家庭便从父系家族公社分离出来,成为独立的生产单位。也就是说生产组织形式由原来的集体劳动转换为个体劳动,土地分配给一夫一妻小家庭使用。春秋战国时期是中国上古时期的一个重要转折,随着铁农具和牛耕的出现与推广,私田开始出现。秦国的商鞅变法,打破了土地国有制度,至此,个体小农生产组织形式完全形成。

——摘编自李昱姣刘万云《论中国历史进程中小农经济的必然性和相对合理性》

材料二春秋战国以后,以家庭为单位、个体农业和家庭手工业相结合而构成的小农经济,在中国古代一直占据主导地位。小农经济下的农民自给自足,生产积极性高,是中国古代经济不断向前发展的重要因素。但由于小农经济生产规模狭小,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到明清之际更是阻碍了资本主义萌芽的发展。沉重的赋役使小农经济非常脆弱,同时人口增加和土地兼并导致人地矛盾尖锐,也制约了小农经济的发展。

——摘编自夏辉辉《古代中国的经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国小农经济形成的主要原因。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代小农经济的特点及其影响。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一手工业是中国古代经济的重要组成部分,早在原始社会晚期,中国的手工业就已经成为 独立的生产部门。西汉时期,在齐郡设置的齐三服官,”作工各数千人”,到明代前期时,官营 手工业占用的工匠已多达三十余万人。在生产过程中产生了许多新部门,同时古代中国手 工业生产有着大量的发明创造,如造纸术、印刷术等;也有着长期领先于世界的各项技术,如 冶金技术中的灌钢法;同时古代中国陶瓷、纺织、漆器等手工业中令人惊叹的精湛工艺水平 更是人所共知的事实。由于古代中国手工业存在着官营、民营和家庭手工业三种经营形态, 所以手工业的发展既有国家强大的经济保障,又有民间活跃的竞争因素的促进。

——摘编自黄文莲《中国手工业发展的特点》

材料二在我国漫长的历史发展进程中,手工业经济在区域分布上发生了显著变化。我国古代早期人口重心在黄河流域,经济文化也以黄河流域为中心,故手工业经济重心也集中在黄河流域。晋朝到南宋,我国曾出现多次人口、经济和文化南移的高潮,到南宋时期,我国经济中心完全迁至南方,手工业经济重心也相应地移至南方。明中叶以后,江南地区兴起了众多市镇,以这些市镇为核心出现了五大手工业区。到清朝时期,我国东南沿海地区手工业经济日渐兴盛,出现了更多手工业中心。如地处东南沿海地区的江宁(今南京市)和佛山这两个城市,分别发展成为当时全国最大的丝织业、铁器制造业中心。此外还有上海和苏州的棉纺织中心、景德镇和宜兴的制瓷业中心、台湾和广东的制糖业中心等,都很有名。

——摘编自欧安欣《中国古代手工业经济区域分布的变迁及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代手工业发展的特点。(4分)

(2)根据材料二,从地域布局的角度,指出中国古代手工业生产发生的变化,并结合所学知识分析其原因。(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开,并设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。唐前期还规定开市和散市的时间,即午时击鼓三百下而众以会,日没前七刻击钮三百下,散市。

——摘编自韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

材料二(有人说,欣赏《清明上河图》)恍然如入汴京,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳。

——摘编自《石渠宝笈三篇》

材料三(明中叶以后)形成了相当发达的全国商业市场。这时不仅南京等传统的发达地区的城市铺行栉比,民物繁华,边塞城市如大同也“繁华富庶,不下江南”……新兴的市镇大部分集中在江南的苏、松、杭、嘉、湖地区……乾隆时期,发展较快的手工业行业主要有丝织业和棉纺织业,在这两个行业的生产与流通领域,出现了手工业工场和包买商。

——摘编自赵毅、赵轶峰等《中国古代史》

(1)根据材料一,概括春秋战国至隋唐时期“市”的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代的“市”与前代相比所发生的变化。(4分)

(3)根据材料三,归纳明清时期商业发展所呈现出的新特点。(4分)

29.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 追至嘉靖末,隆庆间......末富居多,本富益少。

——摘编自顾炎武《天下郡国利病书》

材料二 (明)除征收市镇店肆门摊税、市找门摊税外,在交通要地遍设关卡征税,几乎每隔十里就有一道关卡......商税又极苛重,例如,一船灯草、蓉帚,只值一两多银子,而货物税和船税 却要三四两银子,小商人只得弃船而逃,或焚货而去。

——摘编自汪昌海、李桂娥等《华夏货殖五千年》

材料三 清统一台湾以后,曾开放“海禁”,并于广东澳门、福建泉州、浙江宁波和江南云台山设立海关,作为对外通商的口岸。但后来由于西方侵略势力在中国沿海进行种种非法活动,清廷又于乾隆二十二年(1757年)下令封闭其他口岸,只准在广州一地通商......这一方面是因为当时中国是自给自足的自然经济占统治地位的封建社会,不需要从外国输入大量商品...... 而当时西方资本主义列强在中国沿海各地的种种侵略活动,也不能不引起清廷的严密注意 和防范。

——摘编自魏千志《明清史概论》

(1)材料一中的“本”和“末”各指什么 材料反映了明清时期的什么经济现象 (6分)

(2)材料二中明政府采取的是什么经济政策 并结合所学知识分析其对我国封建社会后期 商品经济发展的消极影响。(4分)

(3)根据材料三,概括清政府在对外贸易上实行“海禁”政策的主要原因。(4分)

高一历史

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.浙江余姚河姆渡遗址是迄今发现的长江流域新石器时代最早的遗址。遗址中出土的农业生产工具和遗物有骨朝、木朝、稻谷和稻壳的堆积物。该发现可用于印证这一时期

A.中国原始农业较发达 B.农业种植格局已形成

C.南方已普遍种植水稻 D.农业发展为独立体系

2.下列几幅图中生产工具的演变对于中国古代农耕文明具有极其重要的意义。它们反映了中 国古代

A. 土地私有制的确立与发展 B.农业生产播种方式的变革

C.铁犁牛耕发展的全部过程 D.农业主要耕作方式的变革

3.《耕织图》是南宋时期的作品,作品受到南宋以后历代帝王的推崇和嘉许。下图是康熙帝命画家重新绘制的《耕织图》中的耕图,它反映了清代的生产方式。材料提供的信息表明

A.清代出现一牛一人的耕作技术 B.传统农耕技术没有突破性进展

C.中国古代农业文明一直很先进 D.水田耕作表明经济重心在南方

4.宋代司马光曾在奏章中写道:“臣伏见陈、许、颍、亳等州,止因去秋一次水灾,遂致骨肉相食, 积尸满野。”这一现象说明了小农经济的

A.脆弱性 B.封闭性 C.自保性 D.分散性

5.据史料记载:明末“有田者十一,为人佃作者十九”;清代乾隆年间,则同样出现了“占有者十无 一二,佃田者十之四五,而无可佃者十分之三四”的情势。这反映了明清时期

A.农业商品化的影响 B.社会结构的变动C. 土地兼并现象严重 D. 土地制度的变化

6.这一水利工程的修建,使“百姓飨其利,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,于是蜀沃野千里,天下 谓之天府也。”该水利工程是

A.郑国渠 B.漕渠 C.都江堰 D.白渠

7.画像砖起源于战国时期,盛行于两汉。下图为汉代画像砖的拓片,它反映了

A.农业生产处原始状态 B.男耕女织的生产方式

C.农民生活的殷实富足 D.家庭手工业比较发达

8.匠户没有人身自由,手工技术和职业“父承子继”,技术难以推广,劳动创造性也受到严重的束 缚。这一类匠户应属于

A.官营手工业者 B.民营手工业者 C.家庭手工业者 D.自由职业者

9.下图所示为元代王祯《农书》中记载的卧轮式水排。其主要适用的产业是

A.农业 B.商业C.交通运输业 D.手工业

10.明朝中期,苏州东城“比屋皆工织作”,杭州城东北“机杼之声,比户相闻”。这反映了

A.民营丝织业的兴盛 B.民营冶金业的兴盛C.民营制瓷业的形成 D.官营丝织业的兴盛

11.为了展示我国古代精湛的青铜制造工艺,某地以“奇雄宝器——古代青铜铸造术”为题举办 展览。其中,多数精品应该出自

A.原始社会 B.商周时期 C.秦汉时期 D.隋唐时期

12.由于煤炭比木材更具有体积小、火力大、燃烧持久等特点,而且用煤炭冶铁温度高、熔炼快、 成本低,因而,使用煤炭冶铁,不仅扩大了煤炭的用途,而且大大提高了冶铁的质量。中国使 用煤炭炼铁始于

A.秦朝 B.汉代C.宋朝 D.明朝

13.安徽六安双墩汉墓遗址曾被评为全国“2006年度十大考古新发现”之一。以下所列物品不可能从该墓葬出土的是

14.唐代诗人张籍在《贾客乐》中写道「金陵向西贾客多,船中生长乐风波……金多众中为上客, 夜夜算缗眠独迟。”姚合在《庄居野行》中写道:“客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。”这些诗句反映了唐朝

A.商业的发展与繁荣 B.出现盛世局面

C.政府鼓励商业发展 D.金钱至上的社会风尚

15.宋代以来,中国经历了三次商业革命:第一次是宋代商业革命,第二次是明清商业革命,第三 次是近代商业革命。下列选项中属于明清商业革命内容的是

A.陆上丝绸之路开辟 B.柜坊和飞钱的相继问世

C.市坊界限严格分离 D.出现了地域性商人群体

16.春秋战国时期,在城市里,商品交换有固定的场所,叫作“市”。市的四周有“市门”,设官管 理。交易时间主要在上午,过午则渐散,至夕而罢。这反映了春秋战国时期

A.商品种类增多 B.政府对商业活动管理加强

C.商业规模扩大 D.商业活动集中在政治中心

17.两宋时期,在城市和交通枢纽地段,不论是通都大邑,还是集市小镇,多是商贩云集。如北宋 开封城内不仅有繁华的商业街区,而且有专业交易场所,“诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼 通夜”经营。这反映了宋代

A.商业发展突破时空限制 B.商人社会地位得到提高

C.重农抑商政策逐渐放宽 D.工商业市镇兴起并发展

18.下表所示是金山县(今上海市金山区)的部分集镇形成的大致年代。该表可以用来印证

A.宋代的工商业发展较为缓慢 B.明清时期工商市镇大量兴起

C.明清时期重农抑商政策松动 D.近代上海开放利于市镇兴起

19.《管子 权修》载:“上不好本事则末产不禁,末产不禁则民缓于时事而轻地利,轻地利而求田 野之辟,仓廪之实,不可得也。”这体现的经济思想是

A.工商食官 B.弃农重商 C.重农抑商 D.农商并重

20.汉武帝前元三年诏:“农,天下之本也,民之所持生也,而民不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲帅群臣农以劝之。”这说明

A.汉初商业的繁荣 B.西汉农耕生产比较发达

C.汉代经济得以恢复 D.汉代政府重视农业发展

21.汉武帝实行盐铁官营政策,规定“募民自给费,因官器作煮盐,官与劳盆”,“敢私铸铁器、煮盐 者,鈦左趾,没入其器物”。这一措施的实施

A.解决了政府财政危机 B.有效地保证了盐铁产品的质量

C.促进了工商业的发展 D.一定程度抑制了富商大贾势力

22.它是我国隋唐时期极其重要的封建土地国有制度,对我国封建社会中期社会经济的发展、国 家的安定统一、文化繁荣起过重要的作用。材料描述的土地制度是

A.井田制 B.地主土地私有制C.均田制 D.自耕农土地私有制

23.清顺治十八年(1661年)八月,朝廷派员至沿海各省“立界”筑垣墙,派兵戍守。《福州府志》 记载,乾隆年间,在福建宁州“每处置一碑曰:敢出界者斩!”这反映了清代长期推行的政策是

A. “重农抑商” B.维护统一C. “闭关锁国” D.思想专制

24.明朝统治者禁止百姓私自出海贸易,严令“片甲不许下海”,把出海的人看成是“无君无父之辈”和 “化外之民”。据此可知,明代政府奉行

A.君主专制体制 B. “海禁”政策C.重农抑商政策 D.朝贡贸易体制

25.在研究中国古代的经济状况时,研究人员对某一历史时期某地居民的职业结构做了统计,并 归纳成下表。他统计的大约是

A.汉代江南地区 B.唐代关中地区C.宋代关中地区 D.明代江南地区

二、非选择题(本大题包括4小题,第26题12分,第27题12分,第28题12分,第29题14分,共50分。)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一当长期作为人类主要生产工具的石器逐渐被金属器具所取代,进入铁器时代后,随着个体劳动能力的增强,一夫一妻小家庭便从父系家族公社分离出来,成为独立的生产单位。也就是说生产组织形式由原来的集体劳动转换为个体劳动,土地分配给一夫一妻小家庭使用。春秋战国时期是中国上古时期的一个重要转折,随着铁农具和牛耕的出现与推广,私田开始出现。秦国的商鞅变法,打破了土地国有制度,至此,个体小农生产组织形式完全形成。

——摘编自李昱姣刘万云《论中国历史进程中小农经济的必然性和相对合理性》

材料二春秋战国以后,以家庭为单位、个体农业和家庭手工业相结合而构成的小农经济,在中国古代一直占据主导地位。小农经济下的农民自给自足,生产积极性高,是中国古代经济不断向前发展的重要因素。但由于小农经济生产规模狭小,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,到明清之际更是阻碍了资本主义萌芽的发展。沉重的赋役使小农经济非常脆弱,同时人口增加和土地兼并导致人地矛盾尖锐,也制约了小农经济的发展。

——摘编自夏辉辉《古代中国的经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析我国小农经济形成的主要原因。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代小农经济的特点及其影响。(8分)

27.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一手工业是中国古代经济的重要组成部分,早在原始社会晚期,中国的手工业就已经成为 独立的生产部门。西汉时期,在齐郡设置的齐三服官,”作工各数千人”,到明代前期时,官营 手工业占用的工匠已多达三十余万人。在生产过程中产生了许多新部门,同时古代中国手 工业生产有着大量的发明创造,如造纸术、印刷术等;也有着长期领先于世界的各项技术,如 冶金技术中的灌钢法;同时古代中国陶瓷、纺织、漆器等手工业中令人惊叹的精湛工艺水平 更是人所共知的事实。由于古代中国手工业存在着官营、民营和家庭手工业三种经营形态, 所以手工业的发展既有国家强大的经济保障,又有民间活跃的竞争因素的促进。

——摘编自黄文莲《中国手工业发展的特点》

材料二在我国漫长的历史发展进程中,手工业经济在区域分布上发生了显著变化。我国古代早期人口重心在黄河流域,经济文化也以黄河流域为中心,故手工业经济重心也集中在黄河流域。晋朝到南宋,我国曾出现多次人口、经济和文化南移的高潮,到南宋时期,我国经济中心完全迁至南方,手工业经济重心也相应地移至南方。明中叶以后,江南地区兴起了众多市镇,以这些市镇为核心出现了五大手工业区。到清朝时期,我国东南沿海地区手工业经济日渐兴盛,出现了更多手工业中心。如地处东南沿海地区的江宁(今南京市)和佛山这两个城市,分别发展成为当时全国最大的丝织业、铁器制造业中心。此外还有上海和苏州的棉纺织中心、景德镇和宜兴的制瓷业中心、台湾和广东的制糖业中心等,都很有名。

——摘编自欧安欣《中国古代手工业经济区域分布的变迁及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代手工业发展的特点。(4分)

(2)根据材料二,从地域布局的角度,指出中国古代手工业生产发生的变化,并结合所学知识分析其原因。(8分)

28.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开,并设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。唐前期还规定开市和散市的时间,即午时击鼓三百下而众以会,日没前七刻击钮三百下,散市。

——摘编自韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

材料二(有人说,欣赏《清明上河图》)恍然如入汴京,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳。

——摘编自《石渠宝笈三篇》

材料三(明中叶以后)形成了相当发达的全国商业市场。这时不仅南京等传统的发达地区的城市铺行栉比,民物繁华,边塞城市如大同也“繁华富庶,不下江南”……新兴的市镇大部分集中在江南的苏、松、杭、嘉、湖地区……乾隆时期,发展较快的手工业行业主要有丝织业和棉纺织业,在这两个行业的生产与流通领域,出现了手工业工场和包买商。

——摘编自赵毅、赵轶峰等《中国古代史》

(1)根据材料一,概括春秋战国至隋唐时期“市”的特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代的“市”与前代相比所发生的变化。(4分)

(3)根据材料三,归纳明清时期商业发展所呈现出的新特点。(4分)

29.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 追至嘉靖末,隆庆间......末富居多,本富益少。

——摘编自顾炎武《天下郡国利病书》

材料二 (明)除征收市镇店肆门摊税、市找门摊税外,在交通要地遍设关卡征税,几乎每隔十里就有一道关卡......商税又极苛重,例如,一船灯草、蓉帚,只值一两多银子,而货物税和船税 却要三四两银子,小商人只得弃船而逃,或焚货而去。

——摘编自汪昌海、李桂娥等《华夏货殖五千年》

材料三 清统一台湾以后,曾开放“海禁”,并于广东澳门、福建泉州、浙江宁波和江南云台山设立海关,作为对外通商的口岸。但后来由于西方侵略势力在中国沿海进行种种非法活动,清廷又于乾隆二十二年(1757年)下令封闭其他口岸,只准在广州一地通商......这一方面是因为当时中国是自给自足的自然经济占统治地位的封建社会,不需要从外国输入大量商品...... 而当时西方资本主义列强在中国沿海各地的种种侵略活动,也不能不引起清廷的严密注意 和防范。

——摘编自魏千志《明清史概论》

(1)材料一中的“本”和“末”各指什么 材料反映了明清时期的什么经济现象 (6分)

(2)材料二中明政府采取的是什么经济政策 并结合所学知识分析其对我国封建社会后期 商品经济发展的消极影响。(4分)

(3)根据材料三,概括清政府在对外贸易上实行“海禁”政策的主要原因。(4分)

同课章节目录