2014-2015学年高中历史人教版必修3同步导练:单元测试 第7单元 现代中国的科技、教育和、与文学艺术(A)

文档属性

| 名称 | 2014-2015学年高中历史人教版必修3同步导练:单元测试 第7单元 现代中国的科技、教育和、与文学艺术(A) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-22 16:36:13 | ||

图片预览

文档简介

[单元测试A]

(满分100分,时间90分钟)

一、选择题

1.西班牙《世界报》报道:“中国龙已经飞起来了,而且飞得很高,它使整个中国充满了自豪。”德国《汉诺威汇报》报道:“中国正在奋起直追。中国人进入太空的事实证明了这个经济迅速崛起的国家的实力。”这两则关于我国科技成就的评论,最有可能是指()

2.某市举行《改革开放三十年回眸》图片展,下列历史场景可能入选的有()

①中国载人飞船成功发射 ②恢复高考后的第一次统一招生考试 ③袁隆平培育出高产杂交水稻 ④农村基层民主选举

A.①② B.③④ C.①④ D.①②④

3. “‘两弹一星’,使中华民族的凝聚力空前迸发。在第一颗原子弹试验的攻关会战中,先后有26个部、委,20个省、市、自治区,包括900多家工厂、科研机构、大专院校参加,为原子弹的制造和试验研制出10万多种专用仪器、设备和原材料。”以上材料不能说明()

A.开发“两弹一星”,最主要是为了增强民族的凝聚力

B.“两弹一星”的开发成功是国家综合科技能力提高的体现

C.“两弹一星”同时带动了各类学科的研究和发展

D.“两弹一星”的研究体现了中国人民爱国奉献、自强不息、协同合作的精神

4.改革开放以来,推动中国科技事业发展的因素有 ①“科教兴国”战略的实施 ②广大科技工作者的努力 ③“科学技术是第一生产力”论断的提出 ④国外先进技术的引进

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

5.杂交水稻被国际上称为“第五大发明”和世界“第二次绿色革命”,这是因为( )

A.解决了中国人的吃饭问题

B.有许多国家引进杂交水稻

C.有助于解决未来世界性饥饿问题

D.袁隆平推广杂交水稻

6.有学者认为,新中国科技发展战略主要经过了四个重要发展阶段。其中对应改革开放时期的发展战略是

A.科技为政治服务的战略 B.以“大科技”发展为主的战略

C.调整和重建中发展阶段 D.科技为经济发展服务的战略

7. “嫦娥一号”奔月成功,实现了中国人的千年梦想,是我国航天事业发展的又一座里程碑。右图是“嫦娥一号”传回的月球三维照片,标志着我国绕月探测飞行取得圆满成功。关于我国航天事业的下列表述不正确的是

A.现在的“两弹一星”是指原子弹、氢弹和人造地球卫星

B.1964年第一颗原子弹爆炸成功

C.1970年,东方红1号卫星发射成功标志着中国进入航天时代

D.2003年神州5号发射成功,杨利伟成为中国航天第一人

8.有关下列图片的叙述正确的是() ( )

A.图2反映了中国古代在地震观测方面取得了突出成就

B.图3反映出中国为和平利用核能源作出了卓越贡献

C.图4反映出“文化大革命”促进了中国航天技术的发展

D.图5反映出中国在载人航天领域已达到国际领先水平

9.嫦娥奔月,千年飞天梦成真。我国自主发展航天技术取得的第一步最关键的科技成就是 ()

A.同步实验通信卫星发射成功 B.向预定海域发射运载火箭成功

C.东方红人造地球卫星发射成功 D.神州六号飞船成功发射安全返回

10.新中国成立以来科技发展的主要成就不包括( )

11.右图是1957年周恩来总理看绍剧《阔天宫》后,怀抱演员小六龄童留影。这是全面建设社会主义时期科学和文学艺术领域出现繁荣象的一个缩影。出现这一繁荣局面的主要原因是( )

A.社会主义三大改造的完成

B.周恩来作《关于知识分子问题的报告》的推动

C.毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针

D.文艺工作者的积极性高涨

12.作家张爱玲在高三的一篇作文中说:“历史”能供给卡通数不尽的伟大美丽的故事。如果要给卡通“现代中国辉煌的科学与文化”提供素材,可以选取的是( )

①秦山核电站 ②希望工程 ③南优二号 ④电影《五朵金花》

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

13. “双百”方针是指()

A.艺术上“百花齐放”,学术上“百家争鸣”

B.在全国办好100所大学,建100个国家重点实验室

C.在全国重点帮助100个特困生,建100所希望学校

D.文艺上“百花齐放”,科技上“百家争鸣”

14. 1956年,毛泽东两次观看昆曲名剧《十五贯》,之后《人民日报》首次为一场戏剧演出刊发社论,称赞其“一出戏救活一个剧种”。当时昆曲复兴的主要原因是

? A.“双百”方针的贯彻?? B.昆曲名剧的涌现

C.大众舆论吹捧宣传???? D.“教育大革命”的推动

15.社会主义制度基本确立后,为了调动知识分子的积极性,中共中央提出了( )

A.“双百"方针 B.社会主义教育方针

C.科教兴国战略 D.“科学技术是第一生产力”

16. “文革”期间,出现了“八亿人民八个戏”的局面,其主要原因是

A.大量文艺工作者被下放劳动改造

B.传统戏剧失去了观众群

C.“左”倾错误的持续发展

D.戏剧艺术得到了空前提高

17.新中国把基础教育纳入法制轨道,有计划有步骤地推进九年义务制教育,开始于()

A.1977年国家恢复高校考试招生制度

B.1986年颁布《中华人民共和国义务教育法》

C.1995年国家提出“科教兴国”战略

D.中国全面推进“211工程”

18. 1983年国庆前夕,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。这三个面向的实质是

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力 B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流 D.教育的发展需要有超前性

19. 1977年,停止多年的高考制度开始恢复,一代人的命运从此改变。高考制度恢复的背景是( )

A.改革开放急需新型人才 B.邓小平复出后主持教育工作

C.政治路线的拨乱反正基本完成 D.思想界展开真理标准问题的讨论

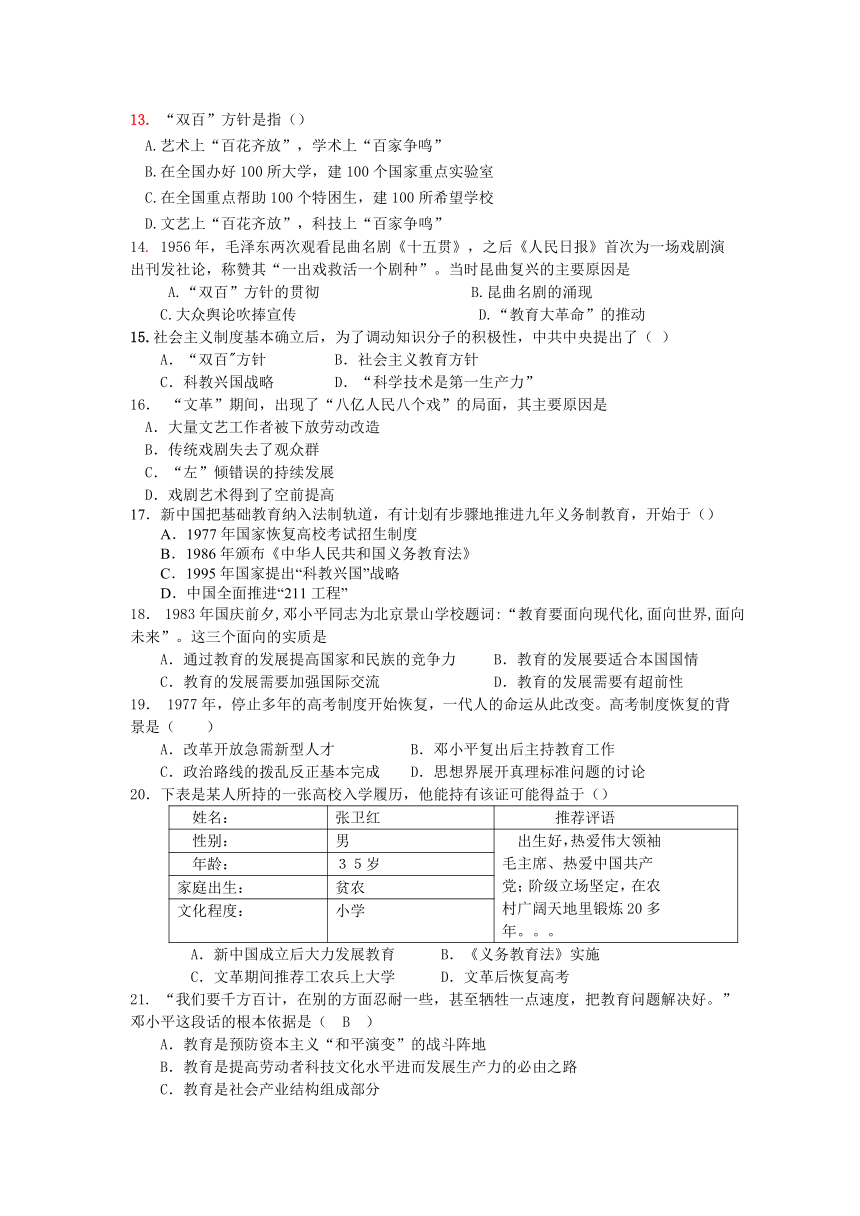

20.下表是某人所持的一张高校入学履历,他能持有该证可能得益于()

姓名:

张卫红

推荐评语

性别:

男

出生好,热爱伟大领袖毛主席、热爱中国共产党;阶级立场坚定,在农村广阔天地里锻炼20多年。。。

年龄:

35岁

家庭出生:

贫农

文化程度:

小学

A.新中国成立后大力发展教育 B.《义务教育法》实施

C.文革期间推荐工农兵上大学 D.文革后恢复高考

21. “我们要千方百计,在别的方面忍耐一些,甚至牺牲一点速度,把教育问题解决好。”邓小平这段话的根本依据是( B )

A.教育是预防资本主义“和平演变”的战斗阵地

B.教育是提高劳动者科技文化水平进而发展生产力的必由之路

C.教育是社会产业结构组成部分

D.各国政府都很重视教育

22.若要写一篇集中反映新中国教科文发展的专稿,需要确定一组体现当时概况的“关键词”,依据相关知识,选出最准确的一组是()

A.“双百”方针、“教育大革命”、“三个面向”、“和平”赎买

B.“两弹一星”、 “科教兴国”、 “三下乡”、 “载人航天工程”

C.“上山下乡”、 “东方魔稻”、 “三步走”、 “和平共处”

D.“863”计划、 “样板戏” 、 “三个世界”、“希望工程”

23.新中国建立初期,刘少奇从中国实际出发,倡导的两种“教育制度”是指() ( )

①全日制学校教育制度 ②半工半读学校教育制度

③职业教育制度 ④学前教育制度

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

24.19世纪60、70年代,中国人长期信奉的“天圆地方”的地理观被彻底否定,人们终于认识到地圆学说的正确性。促成这一变化的原因不包括

A.西方科学技术的传播 B.“天朝上国”观念的破灭

C.洋务运动的推动 D.高等教育事业的发展

解析:D 题中D项与史实不符,19世纪60、70年代,中国还没有高等教育事业。

25.当今世界,国与国之间的竞争,实质就是科技的竞争,人才的竞争。为在21世纪重塑中华民族的辉煌,党和政府作出的重大战略决策是( )

A、科教兴国??? B、百家争鸣??? C、百花齐放??? D、文化大革命

二、非选择题

26.科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动世界文明演进的主要力量。阅读下列材料:

材料一

图一瓦特 图二蒸汽机 图三法拉第 图四电磁感应实验

材料二 二战后兴起的新技术革命使人类的劳动方式发生了革命性变化,社会从以体力劳动的解放为标志的工业革命时代,过渡到以脑力劳动的解放为标志的信息革命时代。……人类从直接参与生产过程转变为控制生产过程。劳动者的素质逐步从体力型、文化型发展为科技智能型。

材料三 1961年4月12日,苏联发射了第一艘载人宇宙飞船,宇航员加加林在太空遨游108分钟,绕地球一周后安全返回地面。1 969年7月16日,“阿波罗11号” 宇宙飞船从肯尼迪航天中心升空。7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上留下人类的第一串脚印,7月25日平安返回地球。

材料四 “神七”太空行走一小步,中国科技发展一大步,中华民族伟大复兴一大步。

图五2008年9月27日,中国宇航员翟志刚完成太空舱外活动

请同答:

(1)有人认为:从生产力角度看,材料一的两位科学家一定程度上影响了时代的发展。

这种观点对不对?说明理由。(3分)

(2)根据材料二,概括二战以来高科技是如何改变人类的劳动方式?(3分)

(3)根据材料三,说明20世纪60年代以来科技发展呈现的新特点。(2分)

(4)结合所学知识分析材料四“中国科技发展一大步”的历史条件及其重大意义。(5分)

27.阅读下列材料:

材料一:中央人民广播电台节目表(第一套节目)(节选)

4:00 合唱《东方红》,预报节目

4:15 革命文艺

5:30 对人民公社社员广播

6:00 学习马列著作、毛主席著作节目

6:20 革命文艺

6:30 新闻和报纸摘要

8:00 体育节目

8:15 革命文艺

8:30 新闻和报纸摘要

11:00 国际时事

11:30 人民解放军节目

12:00 对工人广播

12:30 新闻

13:00 教唱革命现代京剧、革命歌曲;革命文艺……

15:40 学习马列著作、毛主席著作节目

16;00 红小兵节目

16:20 红卫兵节目

材料二:中央人民广播电台(中国之声)节目表(节选)

周一至五逢整点安排10分钟《整点新闻》,逢半点安排5分钟《半点新闻》和5分钟《气象·生活》。

周六、日

0:30 午夜剧

1:30 怀旧影院场

2:30 夜读心灵

4:30 中央农业广播电视学校

5:00 老年之友/残疾人之友

7:20 早知天下?

8:00 体育直播间

8:20 做客中央台

8:40 财经在线?

11:10 法治中国

12:35 体彩时间

12:40 中国质量报道(含整点新闻)

19:20 城乡纪实

20:30 天天福彩

20:35 小喇叭

22:30 神州夜航 (含整点新闻)

0:10 生活资讯

4:30 中央农业广播电视学校

5:00 老年之友/残疾人之友

8:35 流行经典

9:30 娱乐周报

12:00 天天体彩

20:30 天天福彩

20:35 体育沙龙

请回答:

(1)判断材料一、二分别是我国哪个历史时期的电台广播节目表,简要说明你的判断依据。(4分)

(2)依据上述节目表,分别指出这两个时期电台节目的特点。(4分)结合时代背景,概括形成这些特点的原因。(2分)

28阅读下列材料和图表

材料一 千年树人百年晋元―教育变迁的缩影在上海,有一所现代化、高标准的实验性、示范性高级中学―晋元中学。伴着岁月的沦桑,她走过了一百年的历史。胡适等一批大师曾在此执教,培养出了诸如丁关根、翁史烈、韩大匡、何友声、余秋币等一大批政治家、两院院士和文学家。近年来,学校提出了“学会选择、主动学习、卓越发展”的办学理念,探索了“套餐式”组合课程、“走班制”运作方式、“学分制”科学管理等办学模式,取得了巨大成效,一大批学生进入北大、清华、复旦等名校深造,在社会上产生了广泛的影响。

材料二 观察下列图表:

请回答:

(1)从学校的创办和“华童公学教学楼和首任校长”图片中,你可以获得哪些历史和教育信息?

(2)透过20世纪40一80年代这所学校的名称变化,你从中会产生怎样的历史联想?

[单元测试A]

一、选择题

1.D 2.C 3.A 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A 11.C 12.A 13.A 14.A 15.A 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C 21.B 22.B 23.A 24.D 25.A

二、非选择题

26. 答案:(1)正确(1分)。理由:瓦特改良蒸汽机及其广泛使用,使人类社会进入“蒸汽时代”;在法拉第发现电磁感应现象的基础上,人类逐渐进入“电气时代”。(每点1分,共2分)

(2)表现:从体力劳动到脑力劳动;从直接参与生产过程到控制生产过程;劳动者素质的提高,转变为科技智能型。(每点1分,共3分)

(3)特点:人类科研和探索的领域扩展到太空;空间(航天)技术突飞猛进。(每点1分,共2分)

(4)历史条件:教育的发展,提供了强大的科研队伍;党的正确方针政策(科教兴国战略)的推动;改革开放以来,中国的综合国力不断增强。(任答2点,每点1分,共2分)

意义:推动了中国科技的进步;促进了中国经济的发展;提高了中国的国际地位;增强了中华民族的民族自尊心和自豪感;促进人类空间技术的发展。(任答3点,每点1

分,共3分)

27. 答案:

(1)材料一:文革时期。(1分)依据:节目表中出现红小兵、红卫兵;节目的意识形态色彩非常浓烈,反映了极左思想泛滥。(1分)材料二:改革开放后。(1分)依据:出现关于彩票的节目;宣传法治;节目名称更加人性化。(1分)

(不拘泥于参考答案,考生只需答出任意1点依据,均可1分)

(2)材料一:①特点:节目呆板、枯燥、单调;强调意识形态、革命性。(2分)②原因:受“文革”极左思潮影响。(1分)材料二:①特点:节目丰富多彩;关注民生,关注时政;注重时尚。(2分)②原因:改革开放。(1分)

28. 答案:(1)1904年由工部局创办、建筑风格、校长为外国人,说明是由洋人创办的,学习内容为西学,反映了半殖半封社会的上海教育的特点。

(2)1943年上海已沦陷,处于汪伪政权统治下,从“模范中学”的名称看,可能是日本进行奴化教育的工具。

1945年抗战胜利,谢晋元是保卫上海的名将,可能与纪念爱国将领有关。

1956年中国进人社会主义初级阶段,受“左”倾思想的影响,改为“陕北中学”。

1984年以来,恢复晋元中学原名可能与拨乱反正、统一战线、尊重历史有关。

(满分100分,时间90分钟)

一、选择题

1.西班牙《世界报》报道:“中国龙已经飞起来了,而且飞得很高,它使整个中国充满了自豪。”德国《汉诺威汇报》报道:“中国正在奋起直追。中国人进入太空的事实证明了这个经济迅速崛起的国家的实力。”这两则关于我国科技成就的评论,最有可能是指()

2.某市举行《改革开放三十年回眸》图片展,下列历史场景可能入选的有()

①中国载人飞船成功发射 ②恢复高考后的第一次统一招生考试 ③袁隆平培育出高产杂交水稻 ④农村基层民主选举

A.①② B.③④ C.①④ D.①②④

3. “‘两弹一星’,使中华民族的凝聚力空前迸发。在第一颗原子弹试验的攻关会战中,先后有26个部、委,20个省、市、自治区,包括900多家工厂、科研机构、大专院校参加,为原子弹的制造和试验研制出10万多种专用仪器、设备和原材料。”以上材料不能说明()

A.开发“两弹一星”,最主要是为了增强民族的凝聚力

B.“两弹一星”的开发成功是国家综合科技能力提高的体现

C.“两弹一星”同时带动了各类学科的研究和发展

D.“两弹一星”的研究体现了中国人民爱国奉献、自强不息、协同合作的精神

4.改革开放以来,推动中国科技事业发展的因素有 ①“科教兴国”战略的实施 ②广大科技工作者的努力 ③“科学技术是第一生产力”论断的提出 ④国外先进技术的引进

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

5.杂交水稻被国际上称为“第五大发明”和世界“第二次绿色革命”,这是因为( )

A.解决了中国人的吃饭问题

B.有许多国家引进杂交水稻

C.有助于解决未来世界性饥饿问题

D.袁隆平推广杂交水稻

6.有学者认为,新中国科技发展战略主要经过了四个重要发展阶段。其中对应改革开放时期的发展战略是

A.科技为政治服务的战略 B.以“大科技”发展为主的战略

C.调整和重建中发展阶段 D.科技为经济发展服务的战略

7. “嫦娥一号”奔月成功,实现了中国人的千年梦想,是我国航天事业发展的又一座里程碑。右图是“嫦娥一号”传回的月球三维照片,标志着我国绕月探测飞行取得圆满成功。关于我国航天事业的下列表述不正确的是

A.现在的“两弹一星”是指原子弹、氢弹和人造地球卫星

B.1964年第一颗原子弹爆炸成功

C.1970年,东方红1号卫星发射成功标志着中国进入航天时代

D.2003年神州5号发射成功,杨利伟成为中国航天第一人

8.有关下列图片的叙述正确的是() ( )

A.图2反映了中国古代在地震观测方面取得了突出成就

B.图3反映出中国为和平利用核能源作出了卓越贡献

C.图4反映出“文化大革命”促进了中国航天技术的发展

D.图5反映出中国在载人航天领域已达到国际领先水平

9.嫦娥奔月,千年飞天梦成真。我国自主发展航天技术取得的第一步最关键的科技成就是 ()

A.同步实验通信卫星发射成功 B.向预定海域发射运载火箭成功

C.东方红人造地球卫星发射成功 D.神州六号飞船成功发射安全返回

10.新中国成立以来科技发展的主要成就不包括( )

11.右图是1957年周恩来总理看绍剧《阔天宫》后,怀抱演员小六龄童留影。这是全面建设社会主义时期科学和文学艺术领域出现繁荣象的一个缩影。出现这一繁荣局面的主要原因是( )

A.社会主义三大改造的完成

B.周恩来作《关于知识分子问题的报告》的推动

C.毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针

D.文艺工作者的积极性高涨

12.作家张爱玲在高三的一篇作文中说:“历史”能供给卡通数不尽的伟大美丽的故事。如果要给卡通“现代中国辉煌的科学与文化”提供素材,可以选取的是( )

①秦山核电站 ②希望工程 ③南优二号 ④电影《五朵金花》

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

13. “双百”方针是指()

A.艺术上“百花齐放”,学术上“百家争鸣”

B.在全国办好100所大学,建100个国家重点实验室

C.在全国重点帮助100个特困生,建100所希望学校

D.文艺上“百花齐放”,科技上“百家争鸣”

14. 1956年,毛泽东两次观看昆曲名剧《十五贯》,之后《人民日报》首次为一场戏剧演出刊发社论,称赞其“一出戏救活一个剧种”。当时昆曲复兴的主要原因是

? A.“双百”方针的贯彻?? B.昆曲名剧的涌现

C.大众舆论吹捧宣传???? D.“教育大革命”的推动

15.社会主义制度基本确立后,为了调动知识分子的积极性,中共中央提出了( )

A.“双百"方针 B.社会主义教育方针

C.科教兴国战略 D.“科学技术是第一生产力”

16. “文革”期间,出现了“八亿人民八个戏”的局面,其主要原因是

A.大量文艺工作者被下放劳动改造

B.传统戏剧失去了观众群

C.“左”倾错误的持续发展

D.戏剧艺术得到了空前提高

17.新中国把基础教育纳入法制轨道,有计划有步骤地推进九年义务制教育,开始于()

A.1977年国家恢复高校考试招生制度

B.1986年颁布《中华人民共和国义务教育法》

C.1995年国家提出“科教兴国”战略

D.中国全面推进“211工程”

18. 1983年国庆前夕,邓小平同志为北京景山学校题词:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”。这三个面向的实质是

A.通过教育的发展提高国家和民族的竞争力 B.教育的发展要适合本国国情

C.教育的发展需要加强国际交流 D.教育的发展需要有超前性

19. 1977年,停止多年的高考制度开始恢复,一代人的命运从此改变。高考制度恢复的背景是( )

A.改革开放急需新型人才 B.邓小平复出后主持教育工作

C.政治路线的拨乱反正基本完成 D.思想界展开真理标准问题的讨论

20.下表是某人所持的一张高校入学履历,他能持有该证可能得益于()

姓名:

张卫红

推荐评语

性别:

男

出生好,热爱伟大领袖毛主席、热爱中国共产党;阶级立场坚定,在农村广阔天地里锻炼20多年。。。

年龄:

35岁

家庭出生:

贫农

文化程度:

小学

A.新中国成立后大力发展教育 B.《义务教育法》实施

C.文革期间推荐工农兵上大学 D.文革后恢复高考

21. “我们要千方百计,在别的方面忍耐一些,甚至牺牲一点速度,把教育问题解决好。”邓小平这段话的根本依据是( B )

A.教育是预防资本主义“和平演变”的战斗阵地

B.教育是提高劳动者科技文化水平进而发展生产力的必由之路

C.教育是社会产业结构组成部分

D.各国政府都很重视教育

22.若要写一篇集中反映新中国教科文发展的专稿,需要确定一组体现当时概况的“关键词”,依据相关知识,选出最准确的一组是()

A.“双百”方针、“教育大革命”、“三个面向”、“和平”赎买

B.“两弹一星”、 “科教兴国”、 “三下乡”、 “载人航天工程”

C.“上山下乡”、 “东方魔稻”、 “三步走”、 “和平共处”

D.“863”计划、 “样板戏” 、 “三个世界”、“希望工程”

23.新中国建立初期,刘少奇从中国实际出发,倡导的两种“教育制度”是指() ( )

①全日制学校教育制度 ②半工半读学校教育制度

③职业教育制度 ④学前教育制度

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

24.19世纪60、70年代,中国人长期信奉的“天圆地方”的地理观被彻底否定,人们终于认识到地圆学说的正确性。促成这一变化的原因不包括

A.西方科学技术的传播 B.“天朝上国”观念的破灭

C.洋务运动的推动 D.高等教育事业的发展

解析:D 题中D项与史实不符,19世纪60、70年代,中国还没有高等教育事业。

25.当今世界,国与国之间的竞争,实质就是科技的竞争,人才的竞争。为在21世纪重塑中华民族的辉煌,党和政府作出的重大战略决策是( )

A、科教兴国??? B、百家争鸣??? C、百花齐放??? D、文化大革命

二、非选择题

26.科学技术的发展与创新是社会生产力发展的重要标志,是推动世界文明演进的主要力量。阅读下列材料:

材料一

图一瓦特 图二蒸汽机 图三法拉第 图四电磁感应实验

材料二 二战后兴起的新技术革命使人类的劳动方式发生了革命性变化,社会从以体力劳动的解放为标志的工业革命时代,过渡到以脑力劳动的解放为标志的信息革命时代。……人类从直接参与生产过程转变为控制生产过程。劳动者的素质逐步从体力型、文化型发展为科技智能型。

材料三 1961年4月12日,苏联发射了第一艘载人宇宙飞船,宇航员加加林在太空遨游108分钟,绕地球一周后安全返回地面。1 969年7月16日,“阿波罗11号” 宇宙飞船从肯尼迪航天中心升空。7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林在月球上留下人类的第一串脚印,7月25日平安返回地球。

材料四 “神七”太空行走一小步,中国科技发展一大步,中华民族伟大复兴一大步。

图五2008年9月27日,中国宇航员翟志刚完成太空舱外活动

请同答:

(1)有人认为:从生产力角度看,材料一的两位科学家一定程度上影响了时代的发展。

这种观点对不对?说明理由。(3分)

(2)根据材料二,概括二战以来高科技是如何改变人类的劳动方式?(3分)

(3)根据材料三,说明20世纪60年代以来科技发展呈现的新特点。(2分)

(4)结合所学知识分析材料四“中国科技发展一大步”的历史条件及其重大意义。(5分)

27.阅读下列材料:

材料一:中央人民广播电台节目表(第一套节目)(节选)

4:00 合唱《东方红》,预报节目

4:15 革命文艺

5:30 对人民公社社员广播

6:00 学习马列著作、毛主席著作节目

6:20 革命文艺

6:30 新闻和报纸摘要

8:00 体育节目

8:15 革命文艺

8:30 新闻和报纸摘要

11:00 国际时事

11:30 人民解放军节目

12:00 对工人广播

12:30 新闻

13:00 教唱革命现代京剧、革命歌曲;革命文艺……

15:40 学习马列著作、毛主席著作节目

16;00 红小兵节目

16:20 红卫兵节目

材料二:中央人民广播电台(中国之声)节目表(节选)

周一至五逢整点安排10分钟《整点新闻》,逢半点安排5分钟《半点新闻》和5分钟《气象·生活》。

周六、日

0:30 午夜剧

1:30 怀旧影院场

2:30 夜读心灵

4:30 中央农业广播电视学校

5:00 老年之友/残疾人之友

7:20 早知天下?

8:00 体育直播间

8:20 做客中央台

8:40 财经在线?

11:10 法治中国

12:35 体彩时间

12:40 中国质量报道(含整点新闻)

19:20 城乡纪实

20:30 天天福彩

20:35 小喇叭

22:30 神州夜航 (含整点新闻)

0:10 生活资讯

4:30 中央农业广播电视学校

5:00 老年之友/残疾人之友

8:35 流行经典

9:30 娱乐周报

12:00 天天体彩

20:30 天天福彩

20:35 体育沙龙

请回答:

(1)判断材料一、二分别是我国哪个历史时期的电台广播节目表,简要说明你的判断依据。(4分)

(2)依据上述节目表,分别指出这两个时期电台节目的特点。(4分)结合时代背景,概括形成这些特点的原因。(2分)

28阅读下列材料和图表

材料一 千年树人百年晋元―教育变迁的缩影在上海,有一所现代化、高标准的实验性、示范性高级中学―晋元中学。伴着岁月的沦桑,她走过了一百年的历史。胡适等一批大师曾在此执教,培养出了诸如丁关根、翁史烈、韩大匡、何友声、余秋币等一大批政治家、两院院士和文学家。近年来,学校提出了“学会选择、主动学习、卓越发展”的办学理念,探索了“套餐式”组合课程、“走班制”运作方式、“学分制”科学管理等办学模式,取得了巨大成效,一大批学生进入北大、清华、复旦等名校深造,在社会上产生了广泛的影响。

材料二 观察下列图表:

请回答:

(1)从学校的创办和“华童公学教学楼和首任校长”图片中,你可以获得哪些历史和教育信息?

(2)透过20世纪40一80年代这所学校的名称变化,你从中会产生怎样的历史联想?

[单元测试A]

一、选择题

1.D 2.C 3.A 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.A 11.C 12.A 13.A 14.A 15.A 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C 21.B 22.B 23.A 24.D 25.A

二、非选择题

26. 答案:(1)正确(1分)。理由:瓦特改良蒸汽机及其广泛使用,使人类社会进入“蒸汽时代”;在法拉第发现电磁感应现象的基础上,人类逐渐进入“电气时代”。(每点1分,共2分)

(2)表现:从体力劳动到脑力劳动;从直接参与生产过程到控制生产过程;劳动者素质的提高,转变为科技智能型。(每点1分,共3分)

(3)特点:人类科研和探索的领域扩展到太空;空间(航天)技术突飞猛进。(每点1分,共2分)

(4)历史条件:教育的发展,提供了强大的科研队伍;党的正确方针政策(科教兴国战略)的推动;改革开放以来,中国的综合国力不断增强。(任答2点,每点1分,共2分)

意义:推动了中国科技的进步;促进了中国经济的发展;提高了中国的国际地位;增强了中华民族的民族自尊心和自豪感;促进人类空间技术的发展。(任答3点,每点1

分,共3分)

27. 答案:

(1)材料一:文革时期。(1分)依据:节目表中出现红小兵、红卫兵;节目的意识形态色彩非常浓烈,反映了极左思想泛滥。(1分)材料二:改革开放后。(1分)依据:出现关于彩票的节目;宣传法治;节目名称更加人性化。(1分)

(不拘泥于参考答案,考生只需答出任意1点依据,均可1分)

(2)材料一:①特点:节目呆板、枯燥、单调;强调意识形态、革命性。(2分)②原因:受“文革”极左思潮影响。(1分)材料二:①特点:节目丰富多彩;关注民生,关注时政;注重时尚。(2分)②原因:改革开放。(1分)

28. 答案:(1)1904年由工部局创办、建筑风格、校长为外国人,说明是由洋人创办的,学习内容为西学,反映了半殖半封社会的上海教育的特点。

(2)1943年上海已沦陷,处于汪伪政权统治下,从“模范中学”的名称看,可能是日本进行奴化教育的工具。

1945年抗战胜利,谢晋元是保卫上海的名将,可能与纪念爱国将领有关。

1956年中国进人社会主义初级阶段,受“左”倾思想的影响,改为“陕北中学”。

1984年以来,恢复晋元中学原名可能与拨乱反正、统一战线、尊重历史有关。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术