2022-2023学年山东省枣庄市枣庄重点中学高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年山东省枣庄市枣庄重点中学高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 227.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-08 08:39:41 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年山东省枣庄市枣庄重点中学高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共15小题,共15.0分)

1. 距今1万多年前的中国以炊器划分,长江流域为釜文化圈,淮河流域和黄土高原为三足器文化圈,燕山南北地区为筒形罐文化圈。各地区努力开展远距离交流,交流内容主要是原始宇宙观、天文历法、权力表达方式、丧葬和祭祀礼仪等当时最先进的文化精粹。据此可推知( )

A. 炊具是中国最原始的文化形态 B. 中华文明起源具有多元一体的特征

C. 长江流域是饮食文化的发源地 D. 南北交流是文化多样性的主要原因

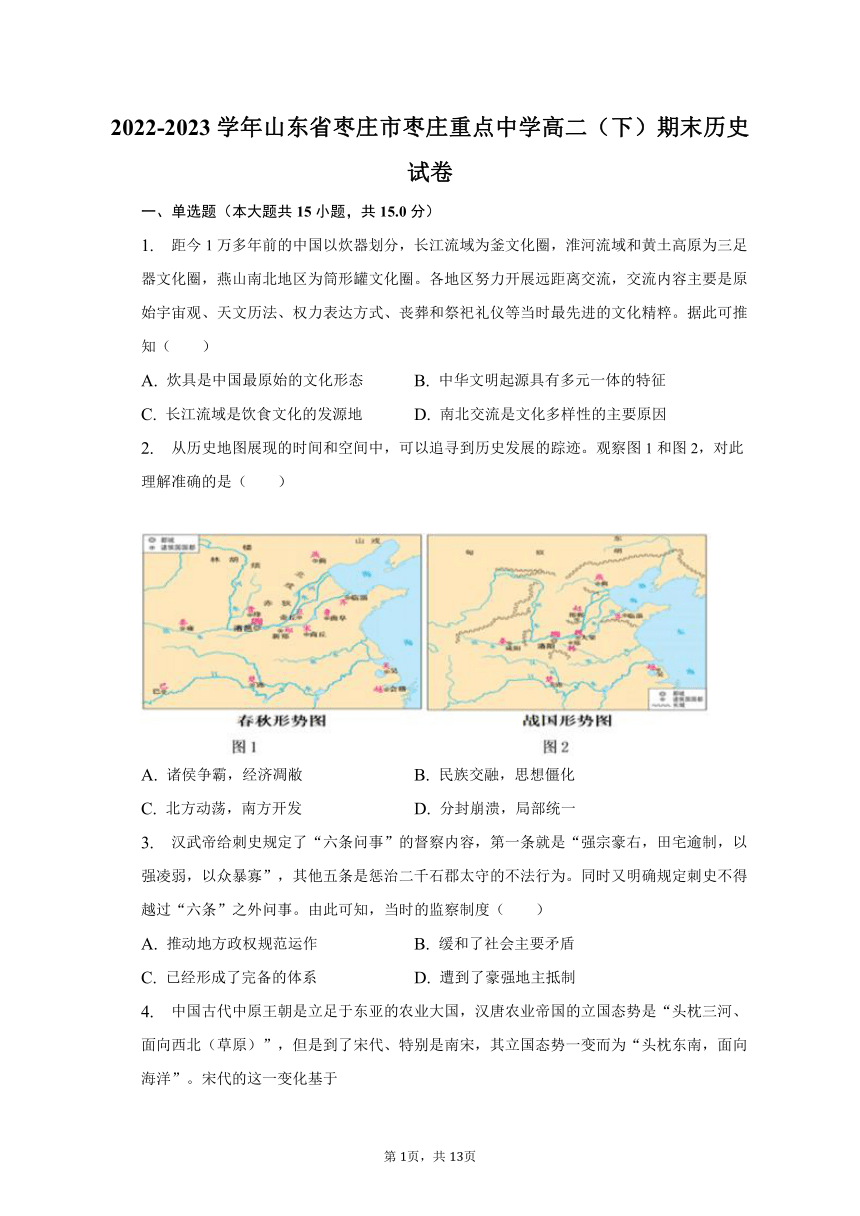

2. 从历史地图展现的时间和空间中,可以追寻到历史发展的踪迹。观察图1和图2,对此理解准确的是( )

A. 诸侯争霸,经济凋敝 B. 民族交融,思想僵化

C. 北方动荡,南方开发 D. 分封崩溃,局部统一

3. 汉武帝给刺史规定了“六条问事”的督察内容,第一条就是“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”,其他五条是惩治二千石郡太守的不法行为。同时又明确规定刺史不得越过“六条”之外问事。由此可知,当时的监察制度( )

A. 推动地方政权规范运作 B. 缓和了社会主要矛盾

C. 已经形成了完备的体系 D. 遭到了豪强地主抵制

4. 中国古代中原王朝是立足于东亚的农业大国,汉唐农业帝国的立国态势是“头枕三河、面向西北(草原)”,但是到了宋代、特别是南宋,其立国态势一变而为“头枕东南,面向海洋”。宋代的这一变化基于

A. 中央集权的发展 B. 农耕经济的式微 C. 海外贸易的兴起 D. 民族政权的对峙

5. 东汉末年,曹操为解决军粮供应和流民问题,在许昌招募农民屯田,当年得谷百万斛。公元485年,孝文帝颁布“均田令”,规定了土地的授、还制度。两者均( )

A. 助长大土地所有制发展 B. 实现了田亩均给

C. 加快了统一北方的进程 D. 缓和了阶级矛盾

6. 964年宋太祖接受宰相赵普的建议:“令诸州自今每岁民租及莞榷之课,除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇运京师”。此做法( )

A. 消除了藩镇割据的物质基础 B. 精简机构而提高了行政效率

C. 使三司使直接掌管地方财政 D. 触犯了官僚集团的既得利益

7. 万历年间,苏州织造太监兼苏州税务孙隆在交通要道设卡,向商贩征收重税,行商小贩不敢转运,税源日少;见状,又强行向机户征收高额税金,众多机户被迫关门歇业。这反映了( )

A. 工商产业发展困难 B. 明朝监察制度偏废 C. 政府垄断地方经济 D. 封建制度走向衰落

8. 有人认为,在中国古代,道德、宗教、习俗以及法律往往难以分清,行政与司法也是同样。这主要反映中国古代( )

A. 人治社会的一般特征 B. 统治者重视法律

C. 政教合一的统治方式 D. 儒家思想居于正统

9. 西汉时期,汉武帝推行“罢黜百家,表彰‘六经’”,肯定了“以教为本”,否定“以法为本”,强调“教,政之本也;狱,政之末也”。该变革的重大影响在于( )

A. 开启了以儒入法的历史进程 B. 奠定了解决王国问题的理论基础

C. 助推了重视教育传统的形成 D. 迎来了新一轮的思想活跃局面

10. 唐代斗茶之风起源于贡茶之地福建,主要是茶民评比茶叶质量的高低。到了宋代,从制茶者到茶商,从民间到皇宫,从百姓到文人雅士,各个阶层都爱玩斗茶。从此可见,宋代( )

A. 经济重心南移完成 B. 社会生活平民化趋势加强

C. 小农经济趋向解体 D. 文人雅士引领了社会潮流

11. 有学者指出,“在思想和文学方面,佛教的传入对魏晋南北朝时期玄学思潮的形成起到了推波助澜的作用……随之而来的还有大量印度寓言、童话,对中国古代志怪、传奇文类的形成起到了很大的作用……”。由此可知,当时佛教的传入( )

A. 促进中外文化交流兴盛 B. 促使儒家思想失去主流地位

C. 利于世俗文学大量兴起 D. 导致中国文化融入外来元素

12. 1515年,西班牙国王费迪南德下令,不管是白人还是印第安人,都可以自由地与他们中意的人结婚。1542年,西班牙王室颁布的《新法律》规定:“印第安人是自由人,是西班牙国王的臣民”,有权拥有他们自己的土地,保留他们的村社。西班牙的这些规定( )

A. 推动了印第安文明的正常发展 B. 促进了拉美自由平等社会发展

C. 有助于拉美混合文明结构形成 D. 受到了欧洲早期启蒙思想影响

13. 古希腊早期的哲学家在永恒的追求外物本质的过程中,更深刻地体会了对命运的追寻、对智慧境界的向往和对人性的多向度追求。这表明古希腊( )

A. 创造了灿烂的文化 B. 已经摆脱神学束缚 C. 具有深厚人文意蕴 D. 自然哲学不断发展

14. 10世纪时,威尼斯港的活动已达到异乎寻常的规模。因有利可图,威尼斯人也同穆斯林做生意。威尼斯人建造的圣马可基督教堂正门上方的装饰拱顶亦具有明显的伊斯兰风格。这主要说明( )

A. 伊斯兰教在欧洲广泛传播 B. 商贸活动促进了文化交流

C. 威尼斯成为世界商贸中心 D. 宗教之间的关系逐步融洽

15. 恩格斯指出:(拿破仑)“在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。他把法典带到被他征服的国家,这个法典比历来的法典都优越,它原则上承认平等。”据此可见拿破仑战争()

A. 摧毁了欧洲封建社会 B. 推动了欧洲政治文化重构

C. 受到欧洲人民的欢迎 D. 促进了当地经济文化发展

二、材料解析题(本大题共4小题,共40.0分)

16. 阅读材料,回答问题。

材料一:汉文帝时,贯谊上《治安策》。提出了“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”的主张,汉景专时,晁错上《削潘策》,主张削夺王国封地。

——演编自白寿彝《中国通史》

材料二:北宋初年,宋太祖问计宰相越普:“吾欲息天下之兵,为国家建长久之计。其道何如?”越普答曰:“唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已类。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——接编自司马光《谏水纪闻》

(1) 贾谊和晁错上书要解决的共同问题是什么?指出导致问题的制度根源。

(2) 根据材料二,说明宋太祖“问计赵普”的背景。

(3) 宋太祖采纳了赵普的建议后,采取了哪些措施?

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——《资治通鉴》卷226

国家定两税,本意在忧人(爱人)。……奈何岁月久,贪吏得因循(违反规定);浚(掠夺)我以求宠(加官进爵),敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤;里胥(官吏)迫我纳,不许暂逡巡(延缓)。……夺我身上暖,买尔眼前恩(买来了朝廷的恩宠)。

——《白居易集》卷2《重赋》

材料二:今之散青苗钱(农作物青黄不接时,官府提供的贷款)者,无问民之贫富,愿与不愿,强抑与之,岁收其什四(十分之四)之息。

——司马光《司马光集》卷60

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出两税法的基本特点,并概括其历史意义。

(2) 据材料并结合所学知识,说明唐朝赋税改革与王安石变法存在的相同弊端及启示。

18. 阅读材料,完成下列要求。

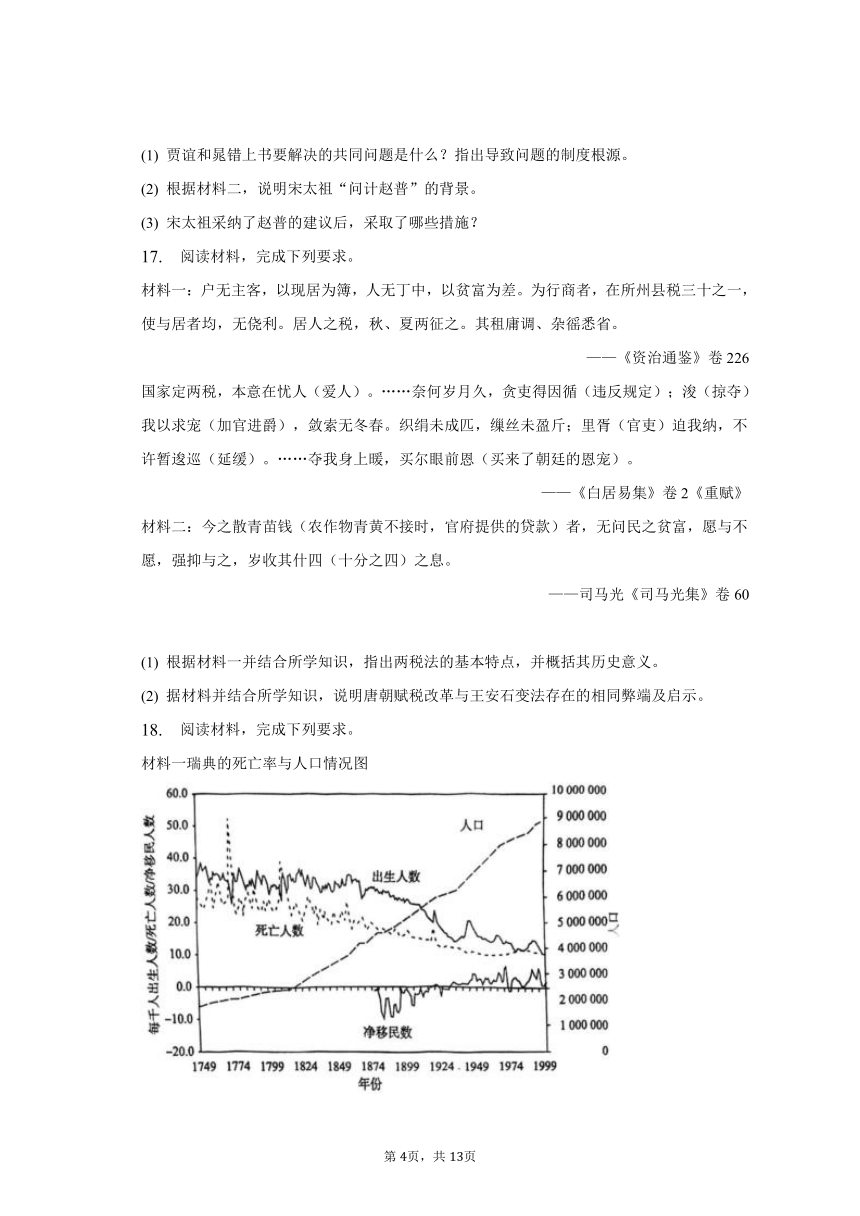

材料一瑞典的死亡率与人口情况图

——摘自《剑桥现代欧洲经济史》

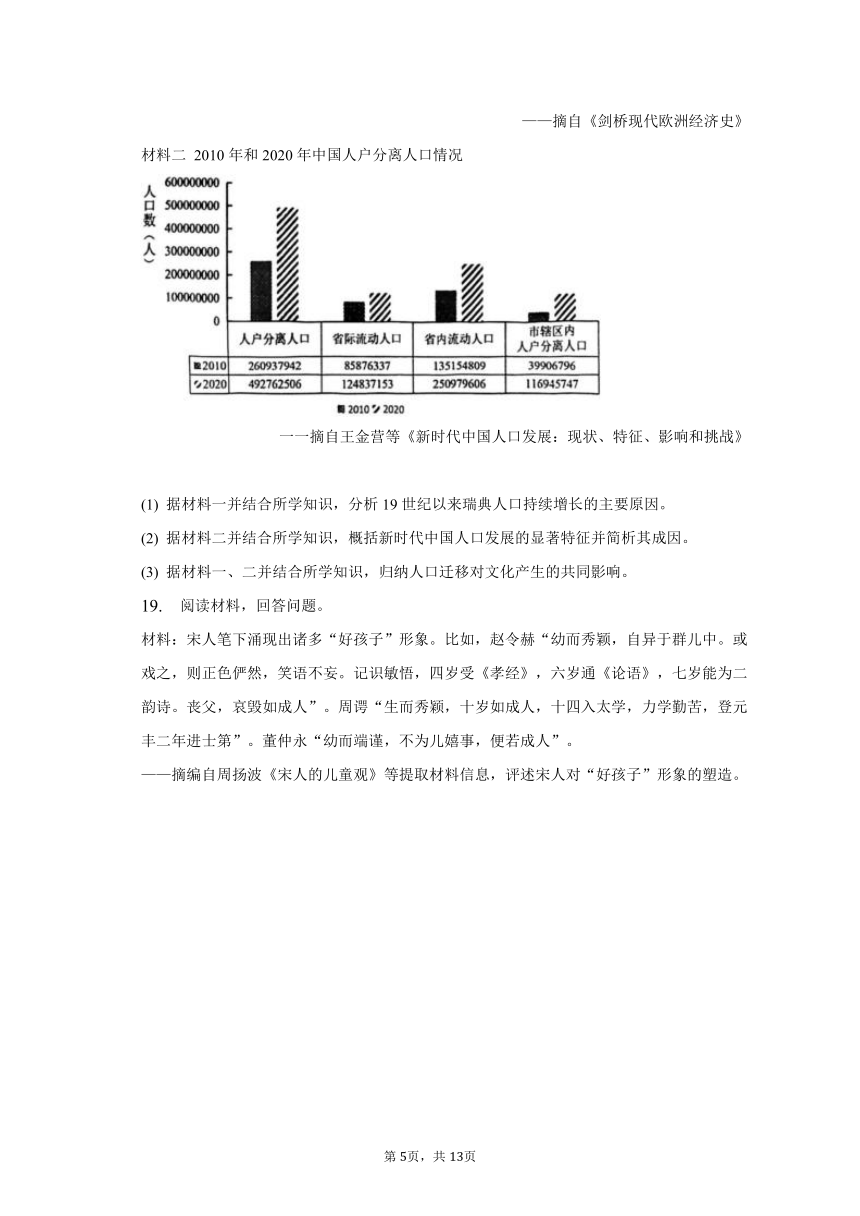

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

一一摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1) 据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。

(2) 据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3) 据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

19. 阅读材料,回答问题。

材料:宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。周谔“生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第”。董仲永“幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”。

——摘编自周扬波《宋人的儿童观》等提取材料信息,评述宋人对“好孩子”形象的塑造。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料“距今1万多年前的中国以炊器划分,长江流域为釜文化圈,淮河流域和黄土高原为三足器文化圈,燕山南北地区为筒形罐文化圈。各地区努力开展远距离交流,交流内容主要是原始宇宙观、天文历法、权力表达方式、丧葬和祭祀礼仪等当时最先进的文化精粹”并结合所学可知,距今1万多年前的中国,不同地域文明在炊器使用上存在差异,但彼此之间又存在密切交流,体现多元一体的特征,B项正确;

从材料可以推知距今1万多年前的中国已产生炊具文化,但仅凭此不能得出炊具是中国最原始的文化形态,排除A项;

材料提及长江流域、淮河流域和黄土高原、燕山南北地区的炊器文化差异,不涉及饮食文化发源情况,排除C项;

材料提及南北之间存在密切交流,仅凭此不能得出南北交流是文化多样性的主要原因,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中华文明的传承与发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中华文明的传承与发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

2.【答案】D

【解析】根据“从历史地图展现的时间和空间中,可以追寻到历史发展的踪迹”并结合所学可知,春秋和战国时期的形势图可知,春秋时期诸侯国较多,战国时期诸侯国兼并,数量减少,D项正确;

诸侯争霸属于春秋时期的特征,但无法体现经济凋敝,排除A项;

春秋战国时期百家争鸣,思想僵化不符合史实,排除B项;

北方动荡,南方开发属于魏晋南北朝时期的特征,排除C项。

故选:D。

本题考查了春秋战国时期的战争,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了春秋战国时期的战争,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】A

【解析】根据“惩治二千石郡太守的不法行为”“明确规定刺史不得越过‘六条’之外问事”“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”可知,汉代刺史的职权明确,有利于地方政权规范运作,A项正确;

监察制度的规定可以缓和社会矛盾但是不一定能解决社会矛盾,排除B项;

题干中仅仅是对刺史监察职权的规范,无法得出监察体系是否完备,排除C项;

题干中有皇帝对刺史职权的限制,而非豪强地主的抵制,排除D项。

故选:A。

本题主要考查的是古代监察制度的变化,可结合刺史制度的特征和影响来分析。

本题主要考查的是古代监察制度的变化,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.【答案】D

【解析】从材料“(草原)”、“南宋,其立国态势一变而为‘头枕东南,面向海洋”’并结合所学知识可知,宋代尤其是南宋时期,由于与北方民族政权对峙,特殊的国情,促使统治者不得不重视对外贸易,D项正确;

中央集权强调中央与地方的关系,而材料强调两宋立国态势变化,排除A项;

B项与史实不符,宋代农耕经济继续发展,排除B项;

早在汉代,海外贸易已经兴起,不符合材料限定时间,排除C项。

故选:D。

本题主要考查宋朝商业的发展,要求学生结合宋朝商业发展的特征来分析。

本题主要考查宋朝商业的发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

5.【答案】D

【解析】曹操通过屯田得谷百万斛,解决了军粮供应和流民问题,从而有利于阶级矛盾的缓和,孝文帝的均田制使无地农民得到土地,也有利于缓和阶级矛盾,故D符合题意;

均田制不利于大土地所有制的发展,排除A;

曹操是实行屯田,因此并没有实现田亩均给,排除B;

孝文帝时期北魏已经完成了北方统一,排除C。

故选:D。

本题主要考查中国古代土地制度的演变,考生可根据屯田制和均田制的共同点分析。

本题主要考查中国古代土地制度的演变,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】A

【解析】北宋地方的财政权收归中央,北宋统治者成功巩固了中原大一统的局面,彻底解决了历代以来困扰封建君主的藩镇割据问题,A项正确;

根据材料可知,表面的稳定是以地方军事及行政能力弱化和政府机构臃肿腐败为代价的,官员数量增加,但办事效率低下,排除B项;

根据材料可知,各地租税除留够公费开支外,其余全部由转运使运送京城,由三司的左藏库掌管,排除C项;

根据材料可知,收地方财税是北宋立国之初的防弊之政,触及的是地方权力,排除D项。

故选:A。

本题考查宋朝加强中央集权,需要结合宋朝加强中央集权的措施来解答。

本题考查宋朝加强中央集权,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.【答案】D

【解析】据材料“万历年间,苏州织造太监兼苏州税务孙隆在交通要道设卡,向商贩征收重税,行商小贩不敢转运,税源日少;见状,又强行向机户征收高额税金,众多机户被迫关门歇业”,可知明朝的封建统治影响了工商业发展,不利于社会转型,D项正确;

明朝后期工商业发展快速,排除A项;

结合所学知识,我们可知明朝监察制度相对完善,排除B项;

材料只是提到向商贩征收重税,并不是垄断经济的表现,排除C项。

故选:D。

本题主要考查中国古代经济发展,要求学生结合明清时期商业发展的特征和影响因素来分析。

本题主要考查中国古代经济发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】A

【解析】根据材料信息“在中国古代,道德、宗教、习俗以及法律往往难以分清,行政与司法也是同样”并结合所学知识可知道德、宗教、习俗以及法律往往难以分清是强调古代并非法治而是掺杂着人的因素,即主要反映中国古代是人治社会,选A是符合题意的,正确;

统治者重视人治而非法律,选项B不符合题意,排除;

中国古代是专制主义中央集权制度而非政教合一的统治方式,选项C不符合题意,排除;

选项D在材料中无从体现,不符合题意,排除。

故选:A。

本题主要考查了中国古代政治制度,要求学生结合中国古代政治制度的特征和影响来分析。

本题主要考查了中国古代政治制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

9.【答案】C

【解析】根据材料“罢黜百家,表彰‘六经’”“以教为本”这一变革有利于加强儒学的正统地位,助推了重视教育传统的形成,C项正确。材料体现不出以儒入法,排除A项;该变革没有奠定了解决王国问题的理论基础,排除B项;没有迎来了新一轮的思想活跃局面,排除D项。

故选:C。

本题主要考查的是汉代的统治。解答本题需要结合汉代确立儒学独尊地位的措施。

本题主要考查的是汉代的统治,主要考查学生阅读材料和提取信息能力和再认再现能力。

10.【答案】B

【解析】A.结合所学知识可知,经济重心的完成是在南宋,这与题干所给材料中的时间不符。

B.依据题干所给材料信息可知,宋代斗茶风靡,联系所学知识,这反映了宋代社会生活的平民化趋势加强。

C.结合所学知识可知,小农经济在鸦片战争后才开始瓦解,这与题干所给材料中的时间不符。

D.依据题干所给材料信息可知,文人雅士也是斗茶阶层的成员之一,看不出其引领作用。

故选:B。

本题主要考查宋朝的商业发展,解答本题需正确解读题干所给材料中“到了宋代,从制茶者到茶商,从民间到皇宫,从百姓到文人雅士,各个阶层都爱玩斗茶”的主旨,并正确掌握宋朝商业发展的历史影响。

本题主要考查宋朝的商业发展,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

11.【答案】D

【解析】依据材料“在思想和文学方面,佛教的传入对魏晋南北朝时期玄学思潮的形成起到了推波助澜的作用……随之而来的还有大量印度寓言、童话,对中国古代志怪、传奇文类的形成起到了很大的作用”可以看出魏晋南北朝时期中国的思想、文学等融入了佛教元素,这说明当时佛教的传入导致中国文化融入外来元素,故D项正确;

材料反映的是佛教传入的影响,没有提及中国文化对外传播,故A项错误;

当时的主要思想仍是儒家思想,故B项错误;

世俗文学主要在唐宋时期兴起,故C项错误。

故选:D。

本题考查佛教、道教以及儒学的发展,解题的关键是解读分析材料信息,结合魏晋南北朝时期佛教传入的影响解答。

本题考查魏晋南北朝时期佛教传入的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.【答案】C

【解析】据材料“……印第安人是自由人,是西班牙国王的臣民,有权拥有他们自己的土地,保留他们的村社”,可知西班牙通过国王命令和颁布法律,促进了不同种族间的融合,有利于推动拉美混合文明的形成,C项正确;

印第安文明已经遭到西班牙等国的严重破坏,并未正常发展,排除A项;

西班牙在拉美地区实行的是殖民统治,这些规定的目的也是为了维护西班牙的殖民统治,排除B项;

启蒙运动的时间是17、18世纪,与材料时间不符,排除D项。

故选:C。

本题考查的是早期殖民扩张,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是早期殖民扩张,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

13.【答案】C

【解析】根据“在永恒的追求外物本质的过程中,更深刻地体会了对命运的追寻、对智慧境界的向往和对人性的多向度追求”可得出古希腊哲学家探索人的价值与智慧,体现了人文主义,C项正确;

材料没有强调灿烂文化,排除A项;

当时没有摆脱神学,排除B项;

材料“古希腊早期的哲学家在永恒的追求外物本质的过程中,更深刻地体会了对命运的追寻、对智慧境界的向往和对人性的多向度追求”表明的不是自然哲学,而是关于人的哲学,排除D项。

故选:C。

本题考查古希腊哲学,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查古希腊哲学,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】B

【解析】据题意可知,威尼斯港是当时繁荣的商贸港口,威尼斯人在与穆斯林做生意的过程中接受了穆斯林文化,说明商贸活动促进了文化交流,B项正确;“广泛传播”的说法过于夸张,排除A项;材料中没有比较信息,不能说明威尼斯成为世界商贸中心,排除C项;材料体现的是文化交流,不是宗教关系的融治,排除D项。

15.【答案】B

【解析】从材料中“在德国是革命的代表是革命原理的传播者是旧的封建社会的摧毁人。他把法典带到被他征服的国家,这个法典比历来的法典都优越,它原则上承认平等”可以看出拿破仑战争对德意志地区封建制度构成了冲击,发破仑法典带来了平等原则,在很大程度上推动了欧洲政治文化的重构,B符合题干的意思;

ACD选项是对材料片面的理解,排除。

故选:B。

本题主要考查对拿破仑的评价,要求学生结合拿破仑的历史贡献来分析。

本题主要考查对拿破仑的评价,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】【小题1】共同问题:地方势力过大,威胁中央。

制度根源:汉初推行的郡国并行制度。

【小题2】背景:北宋新政权建立之初,政局不稳;藩镇割据,节度使拥兵自重;地方势力过大,威胁中央。

【小题3】措施:削弱节度使职权,由文官担任;杯酒释兵权;设诸路转运使,将地方财政运往中央;将地方精兵调入中央,编入禁军,由皇帝直接控制。

【解析】本题考查汉朝加强中央集权的措施和北宋加强中央集权措施。第一问,依据材料一,结合汉初郡国并行制实行的背景和消极影响分析;第二问,依据材料二,提取有效信息,逐一分析;第三问,依据材料二,结合北宋加强中央集权的措施解答。

本题考查郡国并行制度的背景和影响、北宋加强中央集权的背景和内容,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析的能力。

17.【答案】【小题1】特点:以人丁、资产及田亩缴纳税赋;一年分夏秋两次征税。

历史意义:有利于保证国家财政收入;改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了农民负担。

【小题2】弊端:官员在执行改革法令时,执行不力,腐败贪婪,增加了农民负担。

启示:要注重减轻人民负担;要加强对官员的监督。

【解析】本题考查古代赋税制度。第一问要结合古代赋税制度的特征来解答;第二问要结合古代赋税制度的影响来解答。

本题考查古代赋税制度,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】原因:工业化进程不断推进,生活水平提高;医疗水平提高,人口死亡率下降;社会保障体系的建立与完善(“福利国家”的建立);中立国的政治立场使瑞典免受两次世界大战波及;外来人口的流入。

【小题2】特征:人口流动性增强。

成因:社会主义市场经济的发展;城市化进程加快;交通运输的便捷;教育水平提高;国家政策的影响。

【小题3】影响:促进了文化交融;增强了文化认同;推动了文化多样性。

【解析】本题考查人口的迁徙与融入。第一问要结合9世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因来解答;第二问要结合新时代中国人口发展的显著特征来解答;第三问要结合人口迁移对文化产生的影响来解答。

本题考查人口的迁徙与融入,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】“评析”需要写出宋人对“好孩子”形象及需要分析“好孩子”的形象的背景及其原因,即需要考生分析评价历史事件。根据材料“……幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人……生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第……幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”可知好孩子形象特点有聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。背景需要从政治、经济、文化等角度进行分析。从政治角度看宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;从经济角度看伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导;从思想文化角度看理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命。这样树立孩子形象,能够在一定程度上解决问题,影响有有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

故答案为:

概述:宋人所塑造的“好孩子”形象的特点:聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。分析:宋人塑造“好孩子”形象的时代背景:宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命;同时伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导。

影响:有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

【解析】本题主要考查了宋明理学,要求学生结合宋明理学的特征及影响来分析。

本题主要考查了宋明理学,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共15.0分)

1. 距今1万多年前的中国以炊器划分,长江流域为釜文化圈,淮河流域和黄土高原为三足器文化圈,燕山南北地区为筒形罐文化圈。各地区努力开展远距离交流,交流内容主要是原始宇宙观、天文历法、权力表达方式、丧葬和祭祀礼仪等当时最先进的文化精粹。据此可推知( )

A. 炊具是中国最原始的文化形态 B. 中华文明起源具有多元一体的特征

C. 长江流域是饮食文化的发源地 D. 南北交流是文化多样性的主要原因

2. 从历史地图展现的时间和空间中,可以追寻到历史发展的踪迹。观察图1和图2,对此理解准确的是( )

A. 诸侯争霸,经济凋敝 B. 民族交融,思想僵化

C. 北方动荡,南方开发 D. 分封崩溃,局部统一

3. 汉武帝给刺史规定了“六条问事”的督察内容,第一条就是“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”,其他五条是惩治二千石郡太守的不法行为。同时又明确规定刺史不得越过“六条”之外问事。由此可知,当时的监察制度( )

A. 推动地方政权规范运作 B. 缓和了社会主要矛盾

C. 已经形成了完备的体系 D. 遭到了豪强地主抵制

4. 中国古代中原王朝是立足于东亚的农业大国,汉唐农业帝国的立国态势是“头枕三河、面向西北(草原)”,但是到了宋代、特别是南宋,其立国态势一变而为“头枕东南,面向海洋”。宋代的这一变化基于

A. 中央集权的发展 B. 农耕经济的式微 C. 海外贸易的兴起 D. 民族政权的对峙

5. 东汉末年,曹操为解决军粮供应和流民问题,在许昌招募农民屯田,当年得谷百万斛。公元485年,孝文帝颁布“均田令”,规定了土地的授、还制度。两者均( )

A. 助长大土地所有制发展 B. 实现了田亩均给

C. 加快了统一北方的进程 D. 缓和了阶级矛盾

6. 964年宋太祖接受宰相赵普的建议:“令诸州自今每岁民租及莞榷之课,除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇运京师”。此做法( )

A. 消除了藩镇割据的物质基础 B. 精简机构而提高了行政效率

C. 使三司使直接掌管地方财政 D. 触犯了官僚集团的既得利益

7. 万历年间,苏州织造太监兼苏州税务孙隆在交通要道设卡,向商贩征收重税,行商小贩不敢转运,税源日少;见状,又强行向机户征收高额税金,众多机户被迫关门歇业。这反映了( )

A. 工商产业发展困难 B. 明朝监察制度偏废 C. 政府垄断地方经济 D. 封建制度走向衰落

8. 有人认为,在中国古代,道德、宗教、习俗以及法律往往难以分清,行政与司法也是同样。这主要反映中国古代( )

A. 人治社会的一般特征 B. 统治者重视法律

C. 政教合一的统治方式 D. 儒家思想居于正统

9. 西汉时期,汉武帝推行“罢黜百家,表彰‘六经’”,肯定了“以教为本”,否定“以法为本”,强调“教,政之本也;狱,政之末也”。该变革的重大影响在于( )

A. 开启了以儒入法的历史进程 B. 奠定了解决王国问题的理论基础

C. 助推了重视教育传统的形成 D. 迎来了新一轮的思想活跃局面

10. 唐代斗茶之风起源于贡茶之地福建,主要是茶民评比茶叶质量的高低。到了宋代,从制茶者到茶商,从民间到皇宫,从百姓到文人雅士,各个阶层都爱玩斗茶。从此可见,宋代( )

A. 经济重心南移完成 B. 社会生活平民化趋势加强

C. 小农经济趋向解体 D. 文人雅士引领了社会潮流

11. 有学者指出,“在思想和文学方面,佛教的传入对魏晋南北朝时期玄学思潮的形成起到了推波助澜的作用……随之而来的还有大量印度寓言、童话,对中国古代志怪、传奇文类的形成起到了很大的作用……”。由此可知,当时佛教的传入( )

A. 促进中外文化交流兴盛 B. 促使儒家思想失去主流地位

C. 利于世俗文学大量兴起 D. 导致中国文化融入外来元素

12. 1515年,西班牙国王费迪南德下令,不管是白人还是印第安人,都可以自由地与他们中意的人结婚。1542年,西班牙王室颁布的《新法律》规定:“印第安人是自由人,是西班牙国王的臣民”,有权拥有他们自己的土地,保留他们的村社。西班牙的这些规定( )

A. 推动了印第安文明的正常发展 B. 促进了拉美自由平等社会发展

C. 有助于拉美混合文明结构形成 D. 受到了欧洲早期启蒙思想影响

13. 古希腊早期的哲学家在永恒的追求外物本质的过程中,更深刻地体会了对命运的追寻、对智慧境界的向往和对人性的多向度追求。这表明古希腊( )

A. 创造了灿烂的文化 B. 已经摆脱神学束缚 C. 具有深厚人文意蕴 D. 自然哲学不断发展

14. 10世纪时,威尼斯港的活动已达到异乎寻常的规模。因有利可图,威尼斯人也同穆斯林做生意。威尼斯人建造的圣马可基督教堂正门上方的装饰拱顶亦具有明显的伊斯兰风格。这主要说明( )

A. 伊斯兰教在欧洲广泛传播 B. 商贸活动促进了文化交流

C. 威尼斯成为世界商贸中心 D. 宗教之间的关系逐步融洽

15. 恩格斯指出:(拿破仑)“在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。他把法典带到被他征服的国家,这个法典比历来的法典都优越,它原则上承认平等。”据此可见拿破仑战争()

A. 摧毁了欧洲封建社会 B. 推动了欧洲政治文化重构

C. 受到欧洲人民的欢迎 D. 促进了当地经济文化发展

二、材料解析题(本大题共4小题,共40.0分)

16. 阅读材料,回答问题。

材料一:汉文帝时,贯谊上《治安策》。提出了“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力”的主张,汉景专时,晁错上《削潘策》,主张削夺王国封地。

——演编自白寿彝《中国通史》

材料二:北宋初年,宋太祖问计宰相越普:“吾欲息天下之兵,为国家建长久之计。其道何如?”越普答曰:“唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已类。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——接编自司马光《谏水纪闻》

(1) 贾谊和晁错上书要解决的共同问题是什么?指出导致问题的制度根源。

(2) 根据材料二,说明宋太祖“问计赵普”的背景。

(3) 宋太祖采纳了赵普的建议后,采取了哪些措施?

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——《资治通鉴》卷226

国家定两税,本意在忧人(爱人)。……奈何岁月久,贪吏得因循(违反规定);浚(掠夺)我以求宠(加官进爵),敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤;里胥(官吏)迫我纳,不许暂逡巡(延缓)。……夺我身上暖,买尔眼前恩(买来了朝廷的恩宠)。

——《白居易集》卷2《重赋》

材料二:今之散青苗钱(农作物青黄不接时,官府提供的贷款)者,无问民之贫富,愿与不愿,强抑与之,岁收其什四(十分之四)之息。

——司马光《司马光集》卷60

(1) 根据材料一并结合所学知识,指出两税法的基本特点,并概括其历史意义。

(2) 据材料并结合所学知识,说明唐朝赋税改革与王安石变法存在的相同弊端及启示。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一瑞典的死亡率与人口情况图

——摘自《剑桥现代欧洲经济史》

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

一一摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1) 据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。

(2) 据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3) 据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

19. 阅读材料,回答问题。

材料:宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。周谔“生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第”。董仲永“幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”。

——摘编自周扬波《宋人的儿童观》等提取材料信息,评述宋人对“好孩子”形象的塑造。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料“距今1万多年前的中国以炊器划分,长江流域为釜文化圈,淮河流域和黄土高原为三足器文化圈,燕山南北地区为筒形罐文化圈。各地区努力开展远距离交流,交流内容主要是原始宇宙观、天文历法、权力表达方式、丧葬和祭祀礼仪等当时最先进的文化精粹”并结合所学可知,距今1万多年前的中国,不同地域文明在炊器使用上存在差异,但彼此之间又存在密切交流,体现多元一体的特征,B项正确;

从材料可以推知距今1万多年前的中国已产生炊具文化,但仅凭此不能得出炊具是中国最原始的文化形态,排除A项;

材料提及长江流域、淮河流域和黄土高原、燕山南北地区的炊器文化差异,不涉及饮食文化发源情况,排除C项;

材料提及南北之间存在密切交流,仅凭此不能得出南北交流是文化多样性的主要原因,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中华文明的传承与发展,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是中华文明的传承与发展,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

2.【答案】D

【解析】根据“从历史地图展现的时间和空间中,可以追寻到历史发展的踪迹”并结合所学可知,春秋和战国时期的形势图可知,春秋时期诸侯国较多,战国时期诸侯国兼并,数量减少,D项正确;

诸侯争霸属于春秋时期的特征,但无法体现经济凋敝,排除A项;

春秋战国时期百家争鸣,思想僵化不符合史实,排除B项;

北方动荡,南方开发属于魏晋南北朝时期的特征,排除C项。

故选:D。

本题考查了春秋战国时期的战争,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了春秋战国时期的战争,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.【答案】A

【解析】根据“惩治二千石郡太守的不法行为”“明确规定刺史不得越过‘六条’之外问事”“强宗豪右,田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”可知,汉代刺史的职权明确,有利于地方政权规范运作,A项正确;

监察制度的规定可以缓和社会矛盾但是不一定能解决社会矛盾,排除B项;

题干中仅仅是对刺史监察职权的规范,无法得出监察体系是否完备,排除C项;

题干中有皇帝对刺史职权的限制,而非豪强地主的抵制,排除D项。

故选:A。

本题主要考查的是古代监察制度的变化,可结合刺史制度的特征和影响来分析。

本题主要考查的是古代监察制度的变化,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

4.【答案】D

【解析】从材料“(草原)”、“南宋,其立国态势一变而为‘头枕东南,面向海洋”’并结合所学知识可知,宋代尤其是南宋时期,由于与北方民族政权对峙,特殊的国情,促使统治者不得不重视对外贸易,D项正确;

中央集权强调中央与地方的关系,而材料强调两宋立国态势变化,排除A项;

B项与史实不符,宋代农耕经济继续发展,排除B项;

早在汉代,海外贸易已经兴起,不符合材料限定时间,排除C项。

故选:D。

本题主要考查宋朝商业的发展,要求学生结合宋朝商业发展的特征来分析。

本题主要考查宋朝商业的发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

5.【答案】D

【解析】曹操通过屯田得谷百万斛,解决了军粮供应和流民问题,从而有利于阶级矛盾的缓和,孝文帝的均田制使无地农民得到土地,也有利于缓和阶级矛盾,故D符合题意;

均田制不利于大土地所有制的发展,排除A;

曹操是实行屯田,因此并没有实现田亩均给,排除B;

孝文帝时期北魏已经完成了北方统一,排除C。

故选:D。

本题主要考查中国古代土地制度的演变,考生可根据屯田制和均田制的共同点分析。

本题主要考查中国古代土地制度的演变,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.【答案】A

【解析】北宋地方的财政权收归中央,北宋统治者成功巩固了中原大一统的局面,彻底解决了历代以来困扰封建君主的藩镇割据问题,A项正确;

根据材料可知,表面的稳定是以地方军事及行政能力弱化和政府机构臃肿腐败为代价的,官员数量增加,但办事效率低下,排除B项;

根据材料可知,各地租税除留够公费开支外,其余全部由转运使运送京城,由三司的左藏库掌管,排除C项;

根据材料可知,收地方财税是北宋立国之初的防弊之政,触及的是地方权力,排除D项。

故选:A。

本题考查宋朝加强中央集权,需要结合宋朝加强中央集权的措施来解答。

本题考查宋朝加强中央集权,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

7.【答案】D

【解析】据材料“万历年间,苏州织造太监兼苏州税务孙隆在交通要道设卡,向商贩征收重税,行商小贩不敢转运,税源日少;见状,又强行向机户征收高额税金,众多机户被迫关门歇业”,可知明朝的封建统治影响了工商业发展,不利于社会转型,D项正确;

明朝后期工商业发展快速,排除A项;

结合所学知识,我们可知明朝监察制度相对完善,排除B项;

材料只是提到向商贩征收重税,并不是垄断经济的表现,排除C项。

故选:D。

本题主要考查中国古代经济发展,要求学生结合明清时期商业发展的特征和影响因素来分析。

本题主要考查中国古代经济发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

8.【答案】A

【解析】根据材料信息“在中国古代,道德、宗教、习俗以及法律往往难以分清,行政与司法也是同样”并结合所学知识可知道德、宗教、习俗以及法律往往难以分清是强调古代并非法治而是掺杂着人的因素,即主要反映中国古代是人治社会,选A是符合题意的,正确;

统治者重视人治而非法律,选项B不符合题意,排除;

中国古代是专制主义中央集权制度而非政教合一的统治方式,选项C不符合题意,排除;

选项D在材料中无从体现,不符合题意,排除。

故选:A。

本题主要考查了中国古代政治制度,要求学生结合中国古代政治制度的特征和影响来分析。

本题主要考查了中国古代政治制度,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

9.【答案】C

【解析】根据材料“罢黜百家,表彰‘六经’”“以教为本”这一变革有利于加强儒学的正统地位,助推了重视教育传统的形成,C项正确。材料体现不出以儒入法,排除A项;该变革没有奠定了解决王国问题的理论基础,排除B项;没有迎来了新一轮的思想活跃局面,排除D项。

故选:C。

本题主要考查的是汉代的统治。解答本题需要结合汉代确立儒学独尊地位的措施。

本题主要考查的是汉代的统治,主要考查学生阅读材料和提取信息能力和再认再现能力。

10.【答案】B

【解析】A.结合所学知识可知,经济重心的完成是在南宋,这与题干所给材料中的时间不符。

B.依据题干所给材料信息可知,宋代斗茶风靡,联系所学知识,这反映了宋代社会生活的平民化趋势加强。

C.结合所学知识可知,小农经济在鸦片战争后才开始瓦解,这与题干所给材料中的时间不符。

D.依据题干所给材料信息可知,文人雅士也是斗茶阶层的成员之一,看不出其引领作用。

故选:B。

本题主要考查宋朝的商业发展,解答本题需正确解读题干所给材料中“到了宋代,从制茶者到茶商,从民间到皇宫,从百姓到文人雅士,各个阶层都爱玩斗茶”的主旨,并正确掌握宋朝商业发展的历史影响。

本题主要考查宋朝的商业发展,考查学生获取、解读信息及调动、运用知识的能力,难度中等。

11.【答案】D

【解析】依据材料“在思想和文学方面,佛教的传入对魏晋南北朝时期玄学思潮的形成起到了推波助澜的作用……随之而来的还有大量印度寓言、童话,对中国古代志怪、传奇文类的形成起到了很大的作用”可以看出魏晋南北朝时期中国的思想、文学等融入了佛教元素,这说明当时佛教的传入导致中国文化融入外来元素,故D项正确;

材料反映的是佛教传入的影响,没有提及中国文化对外传播,故A项错误;

当时的主要思想仍是儒家思想,故B项错误;

世俗文学主要在唐宋时期兴起,故C项错误。

故选:D。

本题考查佛教、道教以及儒学的发展,解题的关键是解读分析材料信息,结合魏晋南北朝时期佛教传入的影响解答。

本题考查魏晋南北朝时期佛教传入的影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.【答案】C

【解析】据材料“……印第安人是自由人,是西班牙国王的臣民,有权拥有他们自己的土地,保留他们的村社”,可知西班牙通过国王命令和颁布法律,促进了不同种族间的融合,有利于推动拉美混合文明的形成,C项正确;

印第安文明已经遭到西班牙等国的严重破坏,并未正常发展,排除A项;

西班牙在拉美地区实行的是殖民统治,这些规定的目的也是为了维护西班牙的殖民统治,排除B项;

启蒙运动的时间是17、18世纪,与材料时间不符,排除D项。

故选:C。

本题考查的是早期殖民扩张,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是早期殖民扩张,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

13.【答案】C

【解析】根据“在永恒的追求外物本质的过程中,更深刻地体会了对命运的追寻、对智慧境界的向往和对人性的多向度追求”可得出古希腊哲学家探索人的价值与智慧,体现了人文主义,C项正确;

材料没有强调灿烂文化,排除A项;

当时没有摆脱神学,排除B项;

材料“古希腊早期的哲学家在永恒的追求外物本质的过程中,更深刻地体会了对命运的追寻、对智慧境界的向往和对人性的多向度追求”表明的不是自然哲学,而是关于人的哲学,排除D项。

故选:C。

本题考查古希腊哲学,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查古希腊哲学,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

14.【答案】B

【解析】据题意可知,威尼斯港是当时繁荣的商贸港口,威尼斯人在与穆斯林做生意的过程中接受了穆斯林文化,说明商贸活动促进了文化交流,B项正确;“广泛传播”的说法过于夸张,排除A项;材料中没有比较信息,不能说明威尼斯成为世界商贸中心,排除C项;材料体现的是文化交流,不是宗教关系的融治,排除D项。

15.【答案】B

【解析】从材料中“在德国是革命的代表是革命原理的传播者是旧的封建社会的摧毁人。他把法典带到被他征服的国家,这个法典比历来的法典都优越,它原则上承认平等”可以看出拿破仑战争对德意志地区封建制度构成了冲击,发破仑法典带来了平等原则,在很大程度上推动了欧洲政治文化的重构,B符合题干的意思;

ACD选项是对材料片面的理解,排除。

故选:B。

本题主要考查对拿破仑的评价,要求学生结合拿破仑的历史贡献来分析。

本题主要考查对拿破仑的评价,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

16.【答案】【小题1】共同问题:地方势力过大,威胁中央。

制度根源:汉初推行的郡国并行制度。

【小题2】背景:北宋新政权建立之初,政局不稳;藩镇割据,节度使拥兵自重;地方势力过大,威胁中央。

【小题3】措施:削弱节度使职权,由文官担任;杯酒释兵权;设诸路转运使,将地方财政运往中央;将地方精兵调入中央,编入禁军,由皇帝直接控制。

【解析】本题考查汉朝加强中央集权的措施和北宋加强中央集权措施。第一问,依据材料一,结合汉初郡国并行制实行的背景和消极影响分析;第二问,依据材料二,提取有效信息,逐一分析;第三问,依据材料二,结合北宋加强中央集权的措施解答。

本题考查郡国并行制度的背景和影响、北宋加强中央集权的背景和内容,侧重考查学生解读材料、提取有效信息、调用所学知识分析的能力。

17.【答案】【小题1】特点:以人丁、资产及田亩缴纳税赋;一年分夏秋两次征税。

历史意义:有利于保证国家财政收入;改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了农民负担。

【小题2】弊端:官员在执行改革法令时,执行不力,腐败贪婪,增加了农民负担。

启示:要注重减轻人民负担;要加强对官员的监督。

【解析】本题考查古代赋税制度。第一问要结合古代赋税制度的特征来解答;第二问要结合古代赋税制度的影响来解答。

本题考查古代赋税制度,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

18.【答案】【小题1】原因:工业化进程不断推进,生活水平提高;医疗水平提高,人口死亡率下降;社会保障体系的建立与完善(“福利国家”的建立);中立国的政治立场使瑞典免受两次世界大战波及;外来人口的流入。

【小题2】特征:人口流动性增强。

成因:社会主义市场经济的发展;城市化进程加快;交通运输的便捷;教育水平提高;国家政策的影响。

【小题3】影响:促进了文化交融;增强了文化认同;推动了文化多样性。

【解析】本题考查人口的迁徙与融入。第一问要结合9世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因来解答;第二问要结合新时代中国人口发展的显著特征来解答;第三问要结合人口迁移对文化产生的影响来解答。

本题考查人口的迁徙与融入,考查学生解读材料和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】“评析”需要写出宋人对“好孩子”形象及需要分析“好孩子”的形象的背景及其原因,即需要考生分析评价历史事件。根据材料“……幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人……生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第……幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”可知好孩子形象特点有聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。背景需要从政治、经济、文化等角度进行分析。从政治角度看宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;从经济角度看伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导;从思想文化角度看理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命。这样树立孩子形象,能够在一定程度上解决问题,影响有有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

故答案为:

概述:宋人所塑造的“好孩子”形象的特点:聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。分析:宋人塑造“好孩子”形象的时代背景:宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命;同时伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导。

影响:有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

【解析】本题主要考查了宋明理学,要求学生结合宋明理学的特征及影响来分析。

本题主要考查了宋明理学,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第1页,共1页

同课章节目录