第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮 同步检测(解析版)

文档属性

| 名称 | 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮 同步检测(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 62.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-08 21:27:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

评卷人得分

一、选择题

1.中国近代民族工业在帝国主义、封建主义的双重压迫下艰难生存。西方列强在华取得的下列权益中,对中国近代民族工业发展影响最大的是

A.割香港岛给英国 B.允许日本在通商口岸开设工厂

C.《北京条约》的赔款额度大幅增加 D.清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动

【答案】B

【详解】甲午战争之后,日本强迫清政府签订《马关条约》,条约规定“允许日本在通商口岸开设工厂”,这一规定最能体现出列强资本输出的特点,不利于国内民族资本主义经济的发展,B项正确;割香港岛给英国属于领土主权丧失,排除A项;《北京条约》的赔款额度大幅增加加重民众的负担,排除C项;“清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动”体现出列强控制清政府的行为,排除D项。故选B项。

2.中日《马关条约》规定:允许日本在通商口岸开设工厂。这一条款的实施( )

A.破坏了中国的关税主权 B.有利于列强对中国资本输出

C.加重了清政府的财政危机 D.阻止了其他列强在中国开设工厂

【答案】B

【详解】根据所学知识,允许日本在通商口岸开设工厂,使外国在中国设厂合法化,便利了列强的资本输出,中国自给自足的自然经济进一步解题,被迫进一步卷入资本主义的世界市场。刺激了中国民族工业的发展,B项正确;破坏了中国的关税主权与《南京条约》中“协定关税,英商进出口货物应缴纳的税款必须经过双方协议”有关,排除A项;加重了清政府的财政危机与赔款有关,排除C项;帝国主义列强引用“利益均沾”的条款,在中国的通商口岸开设工厂,故“阻止了其他列强在中国开设工厂”与史实不符,排除D项。故选B项。

3.《甲午战争图志》记载:日本在甲午战争时绘制的包括朝鲜、中国东北、山东半岛在内的军用地形详图中,对这些地区的每一条道路、每一座小山、每一个村庄,都标示得清楚无误。这段材料旨在说明( )

A.日军已经占领了朝鲜、中国东北、山东半岛

B.日本制图技术高超

C.朝鲜、中国东北、山东半岛具有重要的战略地位

D.日本侵华蓄谋已久

【答案】D

【详解】根据材料“日本绘制朝鲜、中国东北、山东半岛在内的军用地形详图”结合所学知识可知,材料反映的是日为发动侵略战争做准备,D项正确;日本没有占领中国,排除A项;材料没有涉及日本制图技术高超,排除B项;材料不能反映朝鲜、中国东北、山东半岛具有重要的战略地位,排除C项。故选D项。

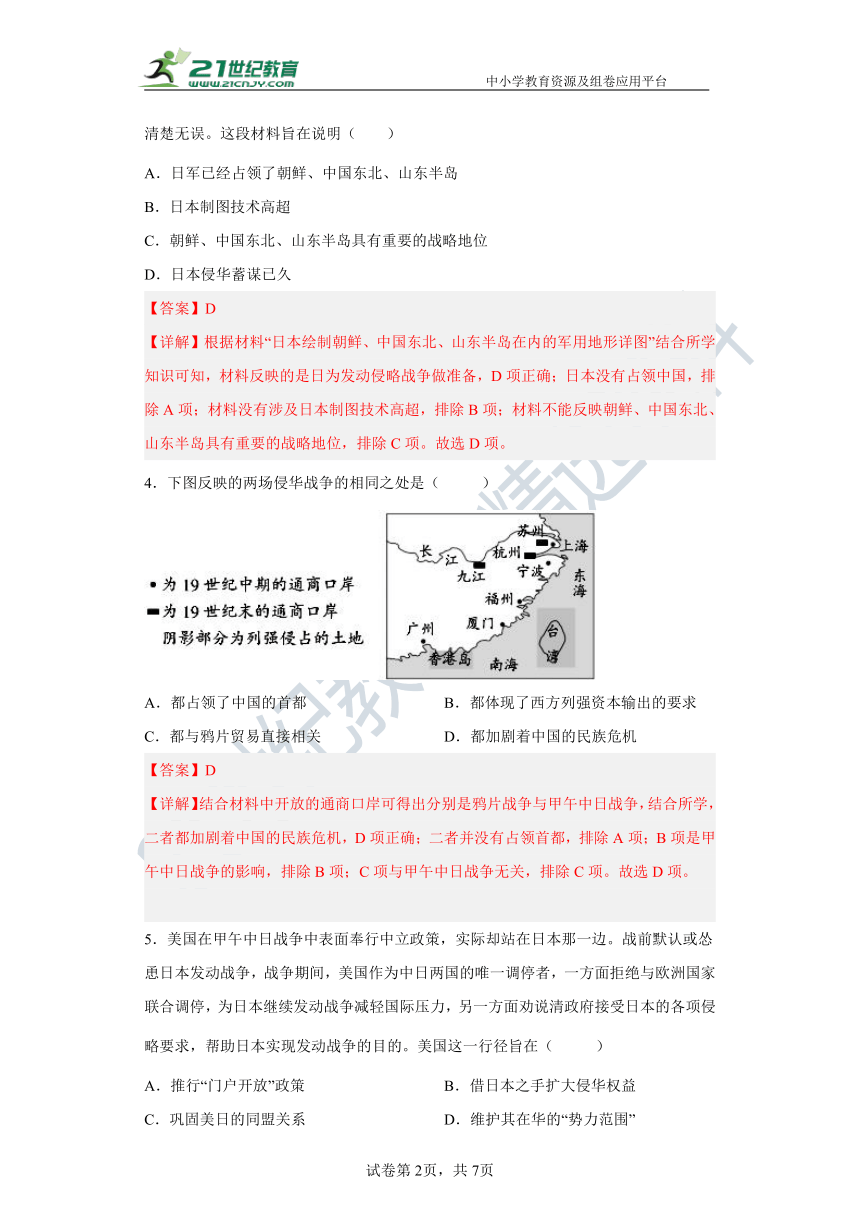

4.下图反映的两场侵华战争的相同之处是( )

A.都占领了中国的首都 B.都体现了西方列强资本输出的要求

C.都与鸦片贸易直接相关 D.都加剧着中国的民族危机

【答案】D

【详解】结合材料中开放的通商口岸可得出分别是鸦片战争与甲午中日战争,结合所学,二者都加剧着中国的民族危机,D项正确;二者并没有占领首都,排除A项;B项是甲午中日战争的影响,排除B项;C项与甲午中日战争无关,排除C项。故选D项。

5.美国在甲午中日战争中表面奉行中立政策,实际却站在日本那一边。战前默认或怂恿日本发动战争,战争期间,美国作为中日两国的唯一调停者,一方面拒绝与欧洲国家联合调停,为日本继续发动战争减轻国际压力,另一方面劝说清政府接受日本的各项侵略要求,帮助日本实现发动战争的目的。美国这一行径旨在( )

A.推行“门户开放”政策 B.借日本之手扩大侵华权益

C.巩固美日的同盟关系 D.维护其在华的“势力范围”

【答案】B

【详解】根据“美国作为中日两国的唯一调停者,一方面拒绝与欧洲国家联合调停,为日本继续发动战争减轻国际压力,另一方面劝说清政府接受日本的各项侵略要求,帮助日本实现发动战争的目的。”可得了美国是从自身的利益考虑,想要借日本之手扩大侵华权益,B项正确;“门户开放”在甲午之后,也与材料主旨无关,排除A项;美日并不是同盟,排除C项;D项不是美国的目的所在,排除D项。故选B项。

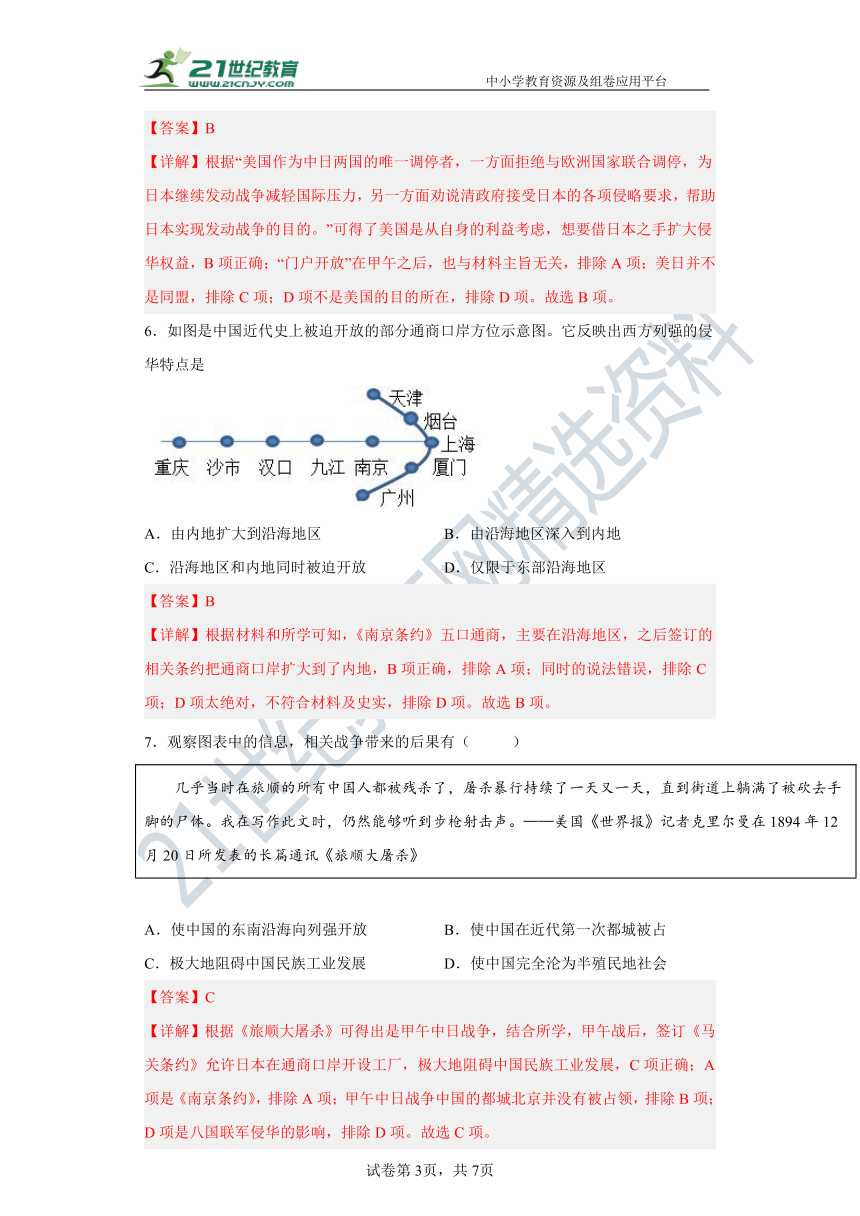

6.如图是中国近代史上被迫开放的部分通商口岸方位示意图。它反映出西方列强的侵华特点是

A.由内地扩大到沿海地区 B.由沿海地区深入到内地

C.沿海地区和内地同时被迫开放 D.仅限于东部沿海地区

【答案】B

【详解】根据材料和所学可知,《南京条约》五口通商,主要在沿海地区,之后签订的相关条约把通商口岸扩大到了内地,B项正确,排除A项;同时的说法错误,排除C项;D项太绝对,不符合材料及史实,排除D项。故选B项。

7.观察图表中的信息,相关战争带来的后果有( )

几乎当时在旅顺的所有中国人都被残杀了,屠杀暴行持续了一天又一天,直到街道上躺满了被砍去手脚的尸体。我在写作此文时,仍然能够听到步枪射击声。——美国《世界报》记者克里尔曼在1894年12月20日所发表的长篇通讯《旅顺大屠杀》

A.使中国的东南沿海向列强开放 B.使中国在近代第一次都城被占

C.极大地阻碍中国民族工业发展 D.使中国完全沦为半殖民地社会

【答案】C

【详解】根据《旅顺大屠杀》可得出是甲午中日战争,结合所学,甲午战后,签订《马关条约》允许日本在通商口岸开设工厂,极大地阻碍中国民族工业发展,C项正确;A项是《南京条约》,排除A项;甲午中日战争中国的都城北京并没有被占领,排除B项;D项是八国联军侵华的影响,排除D项。故选C项。

8.“我之廉价工人,彼亦得而使用;我之丰富原料,彼亦得而购买,就地制造,就地卖出,运费既省,关税无多,我之便利即彼得便利。”对于以上材料理解错误的是( )

A.材料反映的是《马关条约》的内容 B.材料体现中国半殖民地化程度大大加深

C.材料所述是由“关税协商”造成 D.材料反映列强侵略中国进入到资本输出阶段

【答案】C

【详解】依据“我之廉价工人,彼亦得而使用;我之丰富原料,彼亦得而购买,就地制造,就地卖出,运费既省,关税无多,我之便利即彼得便利。”可知与《马关条约》的内容有关,1895年清政府在甲午中日战争战败后被迫签订《马关条约》,其中规定允许日本在通商口岸设立工厂,此后西方国家纷纷在华大肆创办工厂,列强侵略中国进入资本输出阶段,这也使得中国半殖民地化程度大大加深,ABD项理解正确,不符合题意;“关税协商”出自1842年《南京条约》的内容,与材料所述外国在华创办工厂并没有直接关系,C项理解错误,符合题意。故选C项。

9.“李鸿章商于俄使,未有所成。英使劝李鸿章等早日议和,以朝鲜独立赔偿军费为条件,其政府并商请列强共同干涉,而德宗及其亲信大臣仍持异议,其心理以为日本国贫,不能持久……和议终无所成。”上述现象出现的背景是

A.鸦片战争中国战败 B.英法联军火烧圆明园

C.甲午中日战争中国处于劣势 D.八国联军攻占北京城

【答案】C

【详解】依据“英使劝李鸿章等早日议和,以朝鲜独立赔偿军费为条件,其政府并商请列强共同干涉,而德宗及其亲信大臣仍持异议,其心理以为日本国贫,不能持久……”可知与甲午中日战争有关,1894年日本挑起甲午中日战争,战争首先在朝鲜境内爆发,进而将战火烧到中国境内,由于在战争中中国处于劣势,李鸿章寄希望于列强出面干涉调停,英使劝李鸿章等早日议和,但是也有人认为日本不可能持久作战,因此议和没有达成,C项正确;鸦片战争是中英两国之间的战争,不符合题意,排除A项;英法联军火烧圆明园发生在第二次鸦片战争期间,也与题干不符,排除B项;八国联军攻占北京城反映了列强共同侵略中国,而与题干中与日本议和不符,排除D项。故选C项。

10.“被辟为商埠后,一向以内敛、安逸、守家、平和为城市风格的苏州,一下子被推到政治和外交的最前沿,苏州的平静被打破了。”与材料相关的不平等条约导致( )

A.闭关锁国的局面被打破 B.列强在华设厂合法化

C.欧美侵略深入长江流域 D.清政府禁止人民反帝

【答案】B

【详解】根据所学可知,1895年中日《马关条约》开放苏州、杭州、沙市、重庆为通商口岸,并允许日本在中国的通商口岸投资办厂,导致列强在华设厂合法化,B项正确;《南京条约》开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸,中国闭关锁国的局面被打破,排除A项;《南京条约》开放的通商口岸主要在中国东南沿海,《天津条约》开放的通商口岸最西到达汉口,欧美侵略深入长江流域,排除C项;清政府禁止人民反帝是《辛丑条约》的内容,排除D项。故选B项。

评卷人得分

二、综合题

11.甲午之役,民族之殇。对此,史学家陈旭麓说:“深重的灾难同时又是一种精神上的强击。”阅读材料,回答问题

材料一 今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日新月异,枪炮皆新式……大可与日本从事于疆场……使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

——《申报》1894年7月9日

材料二 我中国衰败至今,亦已甚矣,用兵未及经年,全军同至覆没,丧师赔款,蒙耻启羞,割地求和,损威失体,外洋传播,编成谈笑之资。

——孙中山《拟创农学会书》1985年10月

(1)比较材料一、二,说明甲午中日战争前后国人不同的心态和原因。

材料三 纵观甲午战争,除却黄海上的硝烟,还有一场看不见的战争:舆论战。……他们秘密聘请前《纽约论坛报》记者豪斯作为舆论战顾问,当《纽约世界报》记者克里曼揭露日本旅顺大屠杀事实后,日本政府勾结《华盛顿邮报》、《旧金山纪事》、《纽约时报》发表有利于日本的文章,从而质疑克里曼;清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默。……伊藤博文说,利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。

中国最早的旬刊画报《点石斋画报》刊载的中日甲午战争中的石版画“牙山大胜”、“倭兵无状”、“海战捷音”、“形同海盗”完全是被清军谎报军情误导,颠倒了真相,国人还一时被虚假胜利蒙蔽,在国际上成为笑谈,造成恶劣影响。

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

(2)根据材料三,清朝在甲午中日战争中战败的原因有哪些?

材料四 是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——以上材料摘编自杨松《中国近代史资料选编》

(3)据材料四,概括指出甲午战争中国战败所造成的危害。

(4)结合19世纪末20世纪初相关史实,对“甲午之役”是“深重的灾难同时又是一种精神上的强击”这一论断加以说明。

【答案】(1)战前:心态:强烈的成就感和自信心

原因:经过洋务运动,中国经济和军事大有改观。

战后:心态:强烈的民族危机和耻辱感

原因:甲午中日战争的战败唤醒了国人

(2)观念落后,不重视舆论的作用;漠视日本歪曲真相,失去道义支持;军队谎报军情,蒙蔽国人;政治制度的落后(政治的腐朽)

(3)引发了列强瓜分中国的狂潮;大大加深了中国社会的半殖民地化(民族危机的加深);刺激了日本军国主义的扩张野心。(任意两点)

(4)甲午战争客观上唤醒了国人的民族意识;推动了救亡图存运动;激发了政治变革思潮;加快了中国近代化(现代化)进程。(言之有理可以给分,至少答道两个方面)

【解析】(1)

根据材料一可知,甲午中日战争前,经过洋务运动几十年经营,军事力量大大增强,国人有着强烈的成就感和自信心;根据材料二可知,甲午中日战争后,清政府战败,北洋舰队全军覆没,洋务运动破产,“蒙耻启羞,割地求和,损威失体,外洋传播,编成谈笑之资”说明国人内心充满了强烈的民族危机和耻辱感。造成这种心态的原因是甲午中日战争的战败唤醒了国人。

(2)

根据材料三可知,“利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。”说明战败的原因之一是日本利用舆论战取胜;“清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默”说明清政府观念落后,不重视舆论的作用;漠视日本歪曲真相,失去道义支持。“清军谎报军情误导,颠倒了真相”国人被蒙蔽是失败的另一原因。政治制度的落后(政治的腐朽)。

(3)

根据材料四可知,“俄、法、德以仗义归辽”即俄、德、法三国干涉还辽,“俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾”说明以三国干涉还辽为契机,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。甲午战败,清政府支付了巨额的战争赔款,刺激了日本军国主义的扩张野心。丧失更多主权,大大加深了中国社会的半殖民地化程度。

(4)

根据所学可知,“甲午之役”是“深重的灾难同时又是一种精神上的强击”说明甲午战败一方面给中国带来深重灾难,但同时也唤醒了国人的民族意识,推动了救亡图存运动,激发了政治变革思潮,加快了中国近代化(现代化)进程。例如之后的戊戌变法、辛亥革命开启了中国近代政治民主化,促进了思想解放。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

评卷人得分

一、选择题

1.中国近代民族工业在帝国主义、封建主义的双重压迫下艰难生存。西方列强在华取得的下列权益中,对中国近代民族工业发展影响最大的是

A.割香港岛给英国 B.允许日本在通商口岸开设工厂

C.《北京条约》的赔款额度大幅增加 D.清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动

【答案】B

【详解】甲午战争之后,日本强迫清政府签订《马关条约》,条约规定“允许日本在通商口岸开设工厂”,这一规定最能体现出列强资本输出的特点,不利于国内民族资本主义经济的发展,B项正确;割香港岛给英国属于领土主权丧失,排除A项;《北京条约》的赔款额度大幅增加加重民众的负担,排除C项;“清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动”体现出列强控制清政府的行为,排除D项。故选B项。

2.中日《马关条约》规定:允许日本在通商口岸开设工厂。这一条款的实施( )

A.破坏了中国的关税主权 B.有利于列强对中国资本输出

C.加重了清政府的财政危机 D.阻止了其他列强在中国开设工厂

【答案】B

【详解】根据所学知识,允许日本在通商口岸开设工厂,使外国在中国设厂合法化,便利了列强的资本输出,中国自给自足的自然经济进一步解题,被迫进一步卷入资本主义的世界市场。刺激了中国民族工业的发展,B项正确;破坏了中国的关税主权与《南京条约》中“协定关税,英商进出口货物应缴纳的税款必须经过双方协议”有关,排除A项;加重了清政府的财政危机与赔款有关,排除C项;帝国主义列强引用“利益均沾”的条款,在中国的通商口岸开设工厂,故“阻止了其他列强在中国开设工厂”与史实不符,排除D项。故选B项。

3.《甲午战争图志》记载:日本在甲午战争时绘制的包括朝鲜、中国东北、山东半岛在内的军用地形详图中,对这些地区的每一条道路、每一座小山、每一个村庄,都标示得清楚无误。这段材料旨在说明( )

A.日军已经占领了朝鲜、中国东北、山东半岛

B.日本制图技术高超

C.朝鲜、中国东北、山东半岛具有重要的战略地位

D.日本侵华蓄谋已久

【答案】D

【详解】根据材料“日本绘制朝鲜、中国东北、山东半岛在内的军用地形详图”结合所学知识可知,材料反映的是日为发动侵略战争做准备,D项正确;日本没有占领中国,排除A项;材料没有涉及日本制图技术高超,排除B项;材料不能反映朝鲜、中国东北、山东半岛具有重要的战略地位,排除C项。故选D项。

4.下图反映的两场侵华战争的相同之处是( )

A.都占领了中国的首都 B.都体现了西方列强资本输出的要求

C.都与鸦片贸易直接相关 D.都加剧着中国的民族危机

【答案】D

【详解】结合材料中开放的通商口岸可得出分别是鸦片战争与甲午中日战争,结合所学,二者都加剧着中国的民族危机,D项正确;二者并没有占领首都,排除A项;B项是甲午中日战争的影响,排除B项;C项与甲午中日战争无关,排除C项。故选D项。

5.美国在甲午中日战争中表面奉行中立政策,实际却站在日本那一边。战前默认或怂恿日本发动战争,战争期间,美国作为中日两国的唯一调停者,一方面拒绝与欧洲国家联合调停,为日本继续发动战争减轻国际压力,另一方面劝说清政府接受日本的各项侵略要求,帮助日本实现发动战争的目的。美国这一行径旨在( )

A.推行“门户开放”政策 B.借日本之手扩大侵华权益

C.巩固美日的同盟关系 D.维护其在华的“势力范围”

【答案】B

【详解】根据“美国作为中日两国的唯一调停者,一方面拒绝与欧洲国家联合调停,为日本继续发动战争减轻国际压力,另一方面劝说清政府接受日本的各项侵略要求,帮助日本实现发动战争的目的。”可得了美国是从自身的利益考虑,想要借日本之手扩大侵华权益,B项正确;“门户开放”在甲午之后,也与材料主旨无关,排除A项;美日并不是同盟,排除C项;D项不是美国的目的所在,排除D项。故选B项。

6.如图是中国近代史上被迫开放的部分通商口岸方位示意图。它反映出西方列强的侵华特点是

A.由内地扩大到沿海地区 B.由沿海地区深入到内地

C.沿海地区和内地同时被迫开放 D.仅限于东部沿海地区

【答案】B

【详解】根据材料和所学可知,《南京条约》五口通商,主要在沿海地区,之后签订的相关条约把通商口岸扩大到了内地,B项正确,排除A项;同时的说法错误,排除C项;D项太绝对,不符合材料及史实,排除D项。故选B项。

7.观察图表中的信息,相关战争带来的后果有( )

几乎当时在旅顺的所有中国人都被残杀了,屠杀暴行持续了一天又一天,直到街道上躺满了被砍去手脚的尸体。我在写作此文时,仍然能够听到步枪射击声。——美国《世界报》记者克里尔曼在1894年12月20日所发表的长篇通讯《旅顺大屠杀》

A.使中国的东南沿海向列强开放 B.使中国在近代第一次都城被占

C.极大地阻碍中国民族工业发展 D.使中国完全沦为半殖民地社会

【答案】C

【详解】根据《旅顺大屠杀》可得出是甲午中日战争,结合所学,甲午战后,签订《马关条约》允许日本在通商口岸开设工厂,极大地阻碍中国民族工业发展,C项正确;A项是《南京条约》,排除A项;甲午中日战争中国的都城北京并没有被占领,排除B项;D项是八国联军侵华的影响,排除D项。故选C项。

8.“我之廉价工人,彼亦得而使用;我之丰富原料,彼亦得而购买,就地制造,就地卖出,运费既省,关税无多,我之便利即彼得便利。”对于以上材料理解错误的是( )

A.材料反映的是《马关条约》的内容 B.材料体现中国半殖民地化程度大大加深

C.材料所述是由“关税协商”造成 D.材料反映列强侵略中国进入到资本输出阶段

【答案】C

【详解】依据“我之廉价工人,彼亦得而使用;我之丰富原料,彼亦得而购买,就地制造,就地卖出,运费既省,关税无多,我之便利即彼得便利。”可知与《马关条约》的内容有关,1895年清政府在甲午中日战争战败后被迫签订《马关条约》,其中规定允许日本在通商口岸设立工厂,此后西方国家纷纷在华大肆创办工厂,列强侵略中国进入资本输出阶段,这也使得中国半殖民地化程度大大加深,ABD项理解正确,不符合题意;“关税协商”出自1842年《南京条约》的内容,与材料所述外国在华创办工厂并没有直接关系,C项理解错误,符合题意。故选C项。

9.“李鸿章商于俄使,未有所成。英使劝李鸿章等早日议和,以朝鲜独立赔偿军费为条件,其政府并商请列强共同干涉,而德宗及其亲信大臣仍持异议,其心理以为日本国贫,不能持久……和议终无所成。”上述现象出现的背景是

A.鸦片战争中国战败 B.英法联军火烧圆明园

C.甲午中日战争中国处于劣势 D.八国联军攻占北京城

【答案】C

【详解】依据“英使劝李鸿章等早日议和,以朝鲜独立赔偿军费为条件,其政府并商请列强共同干涉,而德宗及其亲信大臣仍持异议,其心理以为日本国贫,不能持久……”可知与甲午中日战争有关,1894年日本挑起甲午中日战争,战争首先在朝鲜境内爆发,进而将战火烧到中国境内,由于在战争中中国处于劣势,李鸿章寄希望于列强出面干涉调停,英使劝李鸿章等早日议和,但是也有人认为日本不可能持久作战,因此议和没有达成,C项正确;鸦片战争是中英两国之间的战争,不符合题意,排除A项;英法联军火烧圆明园发生在第二次鸦片战争期间,也与题干不符,排除B项;八国联军攻占北京城反映了列强共同侵略中国,而与题干中与日本议和不符,排除D项。故选C项。

10.“被辟为商埠后,一向以内敛、安逸、守家、平和为城市风格的苏州,一下子被推到政治和外交的最前沿,苏州的平静被打破了。”与材料相关的不平等条约导致( )

A.闭关锁国的局面被打破 B.列强在华设厂合法化

C.欧美侵略深入长江流域 D.清政府禁止人民反帝

【答案】B

【详解】根据所学可知,1895年中日《马关条约》开放苏州、杭州、沙市、重庆为通商口岸,并允许日本在中国的通商口岸投资办厂,导致列强在华设厂合法化,B项正确;《南京条约》开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸,中国闭关锁国的局面被打破,排除A项;《南京条约》开放的通商口岸主要在中国东南沿海,《天津条约》开放的通商口岸最西到达汉口,欧美侵略深入长江流域,排除C项;清政府禁止人民反帝是《辛丑条约》的内容,排除D项。故选B项。

评卷人得分

二、综合题

11.甲午之役,民族之殇。对此,史学家陈旭麓说:“深重的灾难同时又是一种精神上的强击。”阅读材料,回答问题

材料一 今日之中国已非往日可比,各省设立局厂,岁费巨款制造兵船,日新月异,枪炮皆新式……大可与日本从事于疆场……使战国者知中国大有人在,不敢存轻量之心,挽回大局在此一举。

——《申报》1894年7月9日

材料二 我中国衰败至今,亦已甚矣,用兵未及经年,全军同至覆没,丧师赔款,蒙耻启羞,割地求和,损威失体,外洋传播,编成谈笑之资。

——孙中山《拟创农学会书》1985年10月

(1)比较材料一、二,说明甲午中日战争前后国人不同的心态和原因。

材料三 纵观甲午战争,除却黄海上的硝烟,还有一场看不见的战争:舆论战。……他们秘密聘请前《纽约论坛报》记者豪斯作为舆论战顾问,当《纽约世界报》记者克里曼揭露日本旅顺大屠杀事实后,日本政府勾结《华盛顿邮报》、《旧金山纪事》、《纽约时报》发表有利于日本的文章,从而质疑克里曼;清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默。……伊藤博文说,利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。

中国最早的旬刊画报《点石斋画报》刊载的中日甲午战争中的石版画“牙山大胜”、“倭兵无状”、“海战捷音”、“形同海盗”完全是被清军谎报军情误导,颠倒了真相,国人还一时被虚假胜利蒙蔽,在国际上成为笑谈,造成恶劣影响。

——摘编自《甲午——120年前的西方媒体观察》

(2)根据材料三,清朝在甲午中日战争中战败的原因有哪些?

材料四 是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——以上材料摘编自杨松《中国近代史资料选编》

(3)据材料四,概括指出甲午战争中国战败所造成的危害。

(4)结合19世纪末20世纪初相关史实,对“甲午之役”是“深重的灾难同时又是一种精神上的强击”这一论断加以说明。

【答案】(1)战前:心态:强烈的成就感和自信心

原因:经过洋务运动,中国经济和军事大有改观。

战后:心态:强烈的民族危机和耻辱感

原因:甲午中日战争的战败唤醒了国人

(2)观念落后,不重视舆论的作用;漠视日本歪曲真相,失去道义支持;军队谎报军情,蒙蔽国人;政治制度的落后(政治的腐朽)

(3)引发了列强瓜分中国的狂潮;大大加深了中国社会的半殖民地化(民族危机的加深);刺激了日本军国主义的扩张野心。(任意两点)

(4)甲午战争客观上唤醒了国人的民族意识;推动了救亡图存运动;激发了政治变革思潮;加快了中国近代化(现代化)进程。(言之有理可以给分,至少答道两个方面)

【解析】(1)

根据材料一可知,甲午中日战争前,经过洋务运动几十年经营,军事力量大大增强,国人有着强烈的成就感和自信心;根据材料二可知,甲午中日战争后,清政府战败,北洋舰队全军覆没,洋务运动破产,“蒙耻启羞,割地求和,损威失体,外洋传播,编成谈笑之资”说明国人内心充满了强烈的民族危机和耻辱感。造成这种心态的原因是甲午中日战争的战败唤醒了国人。

(2)

根据材料三可知,“利用媒体攻势取得国民舆论的支持,就等于拿下了战争一半的胜利。”说明战败的原因之一是日本利用舆论战取胜;“清朝政府和媒体却在屠杀事件中集体保持沉默”说明清政府观念落后,不重视舆论的作用;漠视日本歪曲真相,失去道义支持。“清军谎报军情误导,颠倒了真相”国人被蒙蔽是失败的另一原因。政治制度的落后(政治的腐朽)。

(3)

根据材料四可知,“俄、法、德以仗义归辽”即俄、德、法三国干涉还辽,“俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾”说明以三国干涉还辽为契机,列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机空前严重。甲午战败,清政府支付了巨额的战争赔款,刺激了日本军国主义的扩张野心。丧失更多主权,大大加深了中国社会的半殖民地化程度。

(4)

根据所学可知,“甲午之役”是“深重的灾难同时又是一种精神上的强击”说明甲午战败一方面给中国带来深重灾难,但同时也唤醒了国人的民族意识,推动了救亡图存运动,激发了政治变革思潮,加快了中国近代化(现代化)进程。例如之后的戊戌变法、辛亥革命开启了中国近代政治民主化,促进了思想解放。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹