高中地理人教版(2019)必修一1.4地球的圈层结构课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)必修一1.4地球的圈层结构课件(共27张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第四节

地球的圈层结构

教学目标

举例说明地球各圈层对自然环境形成的作用,及其与人类活动的关系,初步形成人地协调观.

4

1

知道科学家利用地震波研究地球内部结构的基本方法,增强探究意识和科学精神。

2

运用图表描述地球内部、外部圈层的范围、物质组成,说明地球结构特点。

3

知道岩石圈的构成及其在自然环境中的地位,举例说明地球各圈层的相互联系、相互渗透,从整体上说明自然环境的基本构成。

情境导入

在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。但就当前实际的科技水平来说,人类还无法实现“地心漫游”。

目前最深的钻井,深度为12 千米,仅仅触及地球的“表皮”。那么人类通过什么方式认识地球的内部结构呢?地球的内部结构究竟是怎样的呢?

自主学习

阅读课本第21-23页,思考以下问题

1.横波和纵波的区别?

2.划分地球内部圈层的依据?

3.地球内部圈层的组成?

4.岩石圈的组成?

5.地球外部圈层的组成?

地球的内部圈层结构

一

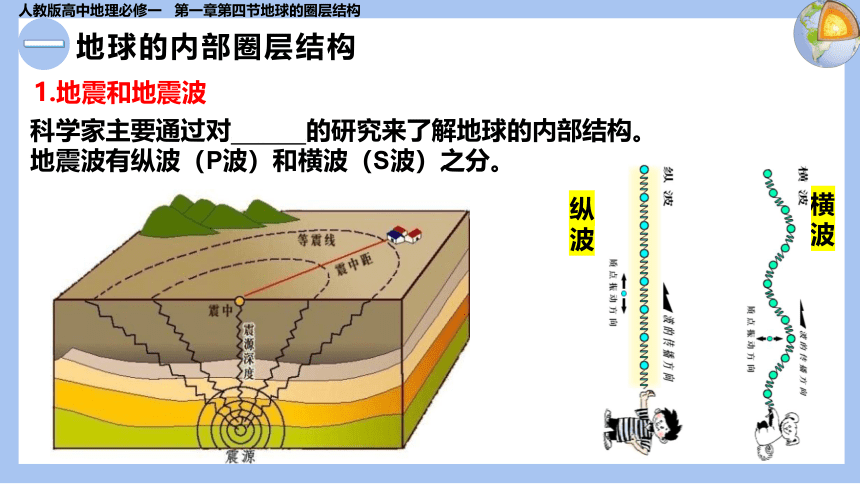

科学家主要通过对地震波的研究来了解地球的内部结构。

地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。

纵波

横波

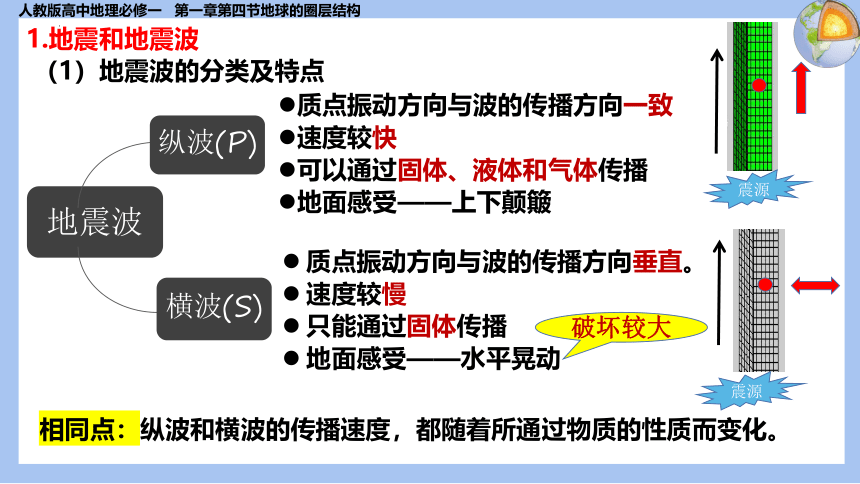

1.地震和地震波

地震波

横波(S)

纵波(P)

质点振动方向与波的传播方向垂直。

速度较慢

只能通过固体传播

地面感受——水平晃动

质点振动方向与波的传播方向一致

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

地面感受——上下颠簸

(1)地震波的分类及特点

震源

震源

破坏较大

相同点:纵波和横波的传播速度,都随着所通过物质的性质而变化。

1.地震和地震波

地震来临时,人们在地面上和坐船水上的感觉有何不同

地面上:先上下颠簸,然后左右摇晃(到达地面的先是纵波,然后才是横波)。

水面上:只会上下颠簸

地震来临时,自救的黄金时间只有12秒?

这就意味着,地震发生时,房屋先会随着地面上下颠簸,这时还不太容易导致倒塌,12秒之后,横波到达地面,房屋开始前后左右的摇晃,危险就大了。

这就是横波为什么比纵波破坏大的原因.

①大地震时不要急

破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。

②人多先找藏身处

学校,商店,影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。

(2)地震避险自救常识

1.地震和地震波

③远离危险区

如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即停车。

④被埋要保存体力

如果震后不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援人员。

(2)地震避险自救常识

1.地震和地震波

在大陆地面下平均33千米处,在这个不连续面下,横波和纵波的速度都明显增加,这个不连续面叫“莫霍界面”

33km

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面:

莫霍界面

1909 年,克罗地亚地震学者莫霍洛维奇根据地震资料首先发现了这一界面。为了纪念他,人们将此界面命名为“莫霍洛维奇界面”,简称“莫霍界面”

(3)地震波与地球不连续面

1.地震和地震波

在地下约2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫“古登堡界面”

2900km

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面:

古登堡界面

1913 年,德国地震学者古登堡(1936 年加入美国国籍)研究地震波时推算出这一界面,并得到世界的公认。为了表彰他在地球内部结构研究领域的贡献,人们将此界面命名为“古登堡界面”。

(3)地震波与地球不连续面

1.地震和地震波

以这两个界面为界,地球内部被划分为三个圈层

地壳

地幔

地核

地球的内部圈层结构

一

2.地球的内部圈层结构

地壳是地球表面一层由固体岩石组成的坚硬外壳,位于莫霍界面以外。地壳厚薄不一,

海洋地壳薄,一般为5—10千米;

大陆地壳厚,有高大山脉的地方地壳会更厚,最厚达70千米。

(1)地壳

地球的内部圈层结构

一

2.地球的内部圈层结构

地幔从莫霍界面直至2 900千米深处的古登堡界面,占地球总体积的80%。根据地震波波速的变化,地幔分为上地幔和下地幔。

上地幔的上部存在一个软流层,科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地。

上地幔顶部与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

(2)地幔

2.地球的内部圈层结构

地核主要由铁和镍等金属组成,厚度约3 400千米。根据地震波的变化,可将地核分为外核和内核两层。

外核是液态的金属物质,科学家认为,外核物质的运动形成了地球的磁场。

内核是一个密度极大的固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧挤压在一起。

(3)地核

2.地球的内部圈层结构

地幔:熔融状态

外核:液态金属物质

内核:固态

地壳:固态

位于莫霍界面以外;地壳厚薄不一,洋壳一般为5-10千米;陆壳平均厚度35千米,最厚可达70千米(高大山脉)。

莫霍界面至古登堡界面,占地球总体积的80%。分为上地幔和下地幔,上地幔上部存在软流层(固态),是岩浆的主要发源地,上地幔顶部与地壳组合成岩石圈。

科学家认为,外核液态物质的运动形成了地球的磁场。

固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧挤压在一起。

地核

2.地球的内部圈层结构

地球的外部圈层结构

二

地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等

岩石圈的表面高低不平,被大气圈、水圈和生物圈覆盖

注意:岩石圈不属于外部圈层

组成:大气圈是由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

作用:大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所需的氧气。大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

地球的外部圈层结构

二

1.大气圈

组成:水圈是地表和近地表的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

作用:水是最活跃的自然环境要素之一,在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的。

地球的外部圈层结构

二

2.水圈

地球的外部圈层结构

二

生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。地球生物的活动和影响范围虽然涉及大气圈、水圈和岩石圈,但多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中。

生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用。

3.生物圈

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

大气圈

水圈

生物圈

地球的圈层结构

内部圈层结构

外部圈层结构

划分依据:地震波传播速度的变化

地壳

地幔

地核

大气圈

水圈

生物圈

结构

分界

莫霍界面

分界

古登堡界面

课堂小结

1.某石油机构发现一深海油田,该油田是地质学家利用地震波的方法寻找到的。下列四幅地震波示意图中,表示海底储有石油的是( )

A

课堂检测

2019年11月12日晚8点多,日本九州鹿儿岛的樱岛火山接连爆发,有网友拍摄到罕见“火山雷”现象,月色之下,火山喷发的瞬间如烟花般绚丽,令人不禁感慨大自然的魔力与威能。读图完成下列小题。

2.形成“火山雷”的火山灰( )A.喷出过程中经过莫霍界面

B.来源于上地幔的顶部C.飘散在大气中使夜晚温度进一步降低

D.对当地居民的生产生活没有什么正面影响3.火山喷发后,火山灰在地球圈层中迁移的顺序是( )A.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈

B.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈C.大气圈→岩石圈→水圈、生物圈

D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

A

B

干热岩是一种高温岩体,埋藏于地下3~10千米,温度在150℃以上。通过注入凉水,吸收岩体热量转化成蒸汽,再抽取到地表加以利用,可用于发电、供暖等。下图为“地球内部圈层结构示意图”。据此,回答下面小题。

4.岩石圈( )A.就是指地壳 B.由岩石组成

C.全球厚度均一 D.包括软流层5.干热岩位于( )A.地壳 B.地幔

C.地核 D.软流层

B

A

第四节

地球的圈层结构

教学目标

举例说明地球各圈层对自然环境形成的作用,及其与人类活动的关系,初步形成人地协调观.

4

1

知道科学家利用地震波研究地球内部结构的基本方法,增强探究意识和科学精神。

2

运用图表描述地球内部、外部圈层的范围、物质组成,说明地球结构特点。

3

知道岩石圈的构成及其在自然环境中的地位,举例说明地球各圈层的相互联系、相互渗透,从整体上说明自然环境的基本构成。

情境导入

在凡尔纳的科幻小说《地心游记》中,主人公可以在地下旅行,甚至穿过地心。但就当前实际的科技水平来说,人类还无法实现“地心漫游”。

目前最深的钻井,深度为12 千米,仅仅触及地球的“表皮”。那么人类通过什么方式认识地球的内部结构呢?地球的内部结构究竟是怎样的呢?

自主学习

阅读课本第21-23页,思考以下问题

1.横波和纵波的区别?

2.划分地球内部圈层的依据?

3.地球内部圈层的组成?

4.岩石圈的组成?

5.地球外部圈层的组成?

地球的内部圈层结构

一

科学家主要通过对地震波的研究来了解地球的内部结构。

地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。

纵波

横波

1.地震和地震波

地震波

横波(S)

纵波(P)

质点振动方向与波的传播方向垂直。

速度较慢

只能通过固体传播

地面感受——水平晃动

质点振动方向与波的传播方向一致

速度较快

可以通过固体、液体和气体传播

地面感受——上下颠簸

(1)地震波的分类及特点

震源

震源

破坏较大

相同点:纵波和横波的传播速度,都随着所通过物质的性质而变化。

1.地震和地震波

地震来临时,人们在地面上和坐船水上的感觉有何不同

地面上:先上下颠簸,然后左右摇晃(到达地面的先是纵波,然后才是横波)。

水面上:只会上下颠簸

地震来临时,自救的黄金时间只有12秒?

这就意味着,地震发生时,房屋先会随着地面上下颠簸,这时还不太容易导致倒塌,12秒之后,横波到达地面,房屋开始前后左右的摇晃,危险就大了。

这就是横波为什么比纵波破坏大的原因.

①大地震时不要急

破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你千万不要惊慌,应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。

②人多先找藏身处

学校,商店,影剧院等人群聚集的场所如遇到地震,最忌慌乱,应立即躲在课桌,椅子或坚固物品下面,待地震过后再有有序地撤离。教师等现场工作人员必须冷静地指挥人们就地避震,决不可带头乱跑。

(2)地震避险自救常识

1.地震和地震波

③远离危险区

如在街道上遇到地震,应用手护住头部,迅速远离楼房,到街心一带。如在郊外遇到地震,要注意远离山崖,陡坡,河岸及高压线等。正在行驶的汽车和火车要立即停车。

④被埋要保存体力

如果震后不幸被废墟埋压,要尽量保持冷静,设法自救。无法脱险时,要保存体力,尽力寻找水和食物,创造生存条件,耐心等待救援人员。

(2)地震避险自救常识

1.地震和地震波

在大陆地面下平均33千米处,在这个不连续面下,横波和纵波的速度都明显增加,这个不连续面叫“莫霍界面”

33km

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面:

莫霍界面

1909 年,克罗地亚地震学者莫霍洛维奇根据地震资料首先发现了这一界面。为了纪念他,人们将此界面命名为“莫霍洛维奇界面”,简称“莫霍界面”

(3)地震波与地球不连续面

1.地震和地震波

在地下约2900千米处,在这里纵波的传播速度突然下降,横波完全消失,这个面叫“古登堡界面”

2900km

从地球内部地震波曲线图上,可以看出地震波在一定深度发生突然变化,这种波速突然变化的面叫不连续面,地球内部有两个不连续面:

古登堡界面

1913 年,德国地震学者古登堡(1936 年加入美国国籍)研究地震波时推算出这一界面,并得到世界的公认。为了表彰他在地球内部结构研究领域的贡献,人们将此界面命名为“古登堡界面”。

(3)地震波与地球不连续面

1.地震和地震波

以这两个界面为界,地球内部被划分为三个圈层

地壳

地幔

地核

地球的内部圈层结构

一

2.地球的内部圈层结构

地壳是地球表面一层由固体岩石组成的坚硬外壳,位于莫霍界面以外。地壳厚薄不一,

海洋地壳薄,一般为5—10千米;

大陆地壳厚,有高大山脉的地方地壳会更厚,最厚达70千米。

(1)地壳

地球的内部圈层结构

一

2.地球的内部圈层结构

地幔从莫霍界面直至2 900千米深处的古登堡界面,占地球总体积的80%。根据地震波波速的变化,地幔分为上地幔和下地幔。

上地幔的上部存在一个软流层,科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地。

上地幔顶部与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

(2)地幔

2.地球的内部圈层结构

地核主要由铁和镍等金属组成,厚度约3 400千米。根据地震波的变化,可将地核分为外核和内核两层。

外核是液态的金属物质,科学家认为,外核物质的运动形成了地球的磁场。

内核是一个密度极大的固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧挤压在一起。

(3)地核

2.地球的内部圈层结构

地幔:熔融状态

外核:液态金属物质

内核:固态

地壳:固态

位于莫霍界面以外;地壳厚薄不一,洋壳一般为5-10千米;陆壳平均厚度35千米,最厚可达70千米(高大山脉)。

莫霍界面至古登堡界面,占地球总体积的80%。分为上地幔和下地幔,上地幔上部存在软流层(固态),是岩浆的主要发源地,上地幔顶部与地壳组合成岩石圈。

科学家认为,外核液态物质的运动形成了地球的磁场。

固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧挤压在一起。

地核

2.地球的内部圈层结构

地球的外部圈层结构

二

地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈等

岩石圈的表面高低不平,被大气圈、水圈和生物圈覆盖

注意:岩石圈不属于外部圈层

组成:大气圈是由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

作用:大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所需的氧气。大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

地球的外部圈层结构

二

1.大气圈

组成:水圈是地表和近地表的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

作用:水是最活跃的自然环境要素之一,在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的。

地球的外部圈层结构

二

2.水圈

地球的外部圈层结构

二

生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。地球生物的活动和影响范围虽然涉及大气圈、水圈和岩石圈,但多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中。

生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用。

3.生物圈

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

大气圈

水圈

生物圈

地球的圈层结构

内部圈层结构

外部圈层结构

划分依据:地震波传播速度的变化

地壳

地幔

地核

大气圈

水圈

生物圈

结构

分界

莫霍界面

分界

古登堡界面

课堂小结

1.某石油机构发现一深海油田,该油田是地质学家利用地震波的方法寻找到的。下列四幅地震波示意图中,表示海底储有石油的是( )

A

课堂检测

2019年11月12日晚8点多,日本九州鹿儿岛的樱岛火山接连爆发,有网友拍摄到罕见“火山雷”现象,月色之下,火山喷发的瞬间如烟花般绚丽,令人不禁感慨大自然的魔力与威能。读图完成下列小题。

2.形成“火山雷”的火山灰( )A.喷出过程中经过莫霍界面

B.来源于上地幔的顶部C.飘散在大气中使夜晚温度进一步降低

D.对当地居民的生产生活没有什么正面影响3.火山喷发后,火山灰在地球圈层中迁移的顺序是( )A.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈

B.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈C.大气圈→岩石圈→水圈、生物圈

D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

A

B

干热岩是一种高温岩体,埋藏于地下3~10千米,温度在150℃以上。通过注入凉水,吸收岩体热量转化成蒸汽,再抽取到地表加以利用,可用于发电、供暖等。下图为“地球内部圈层结构示意图”。据此,回答下面小题。

4.岩石圈( )A.就是指地壳 B.由岩石组成

C.全球厚度均一 D.包括软流层5.干热岩位于( )A.地壳 B.地幔

C.地核 D.软流层

B

A

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里