鲁教版(五四学制)练习题--第三单元 海水中的化学(含解析)

文档属性

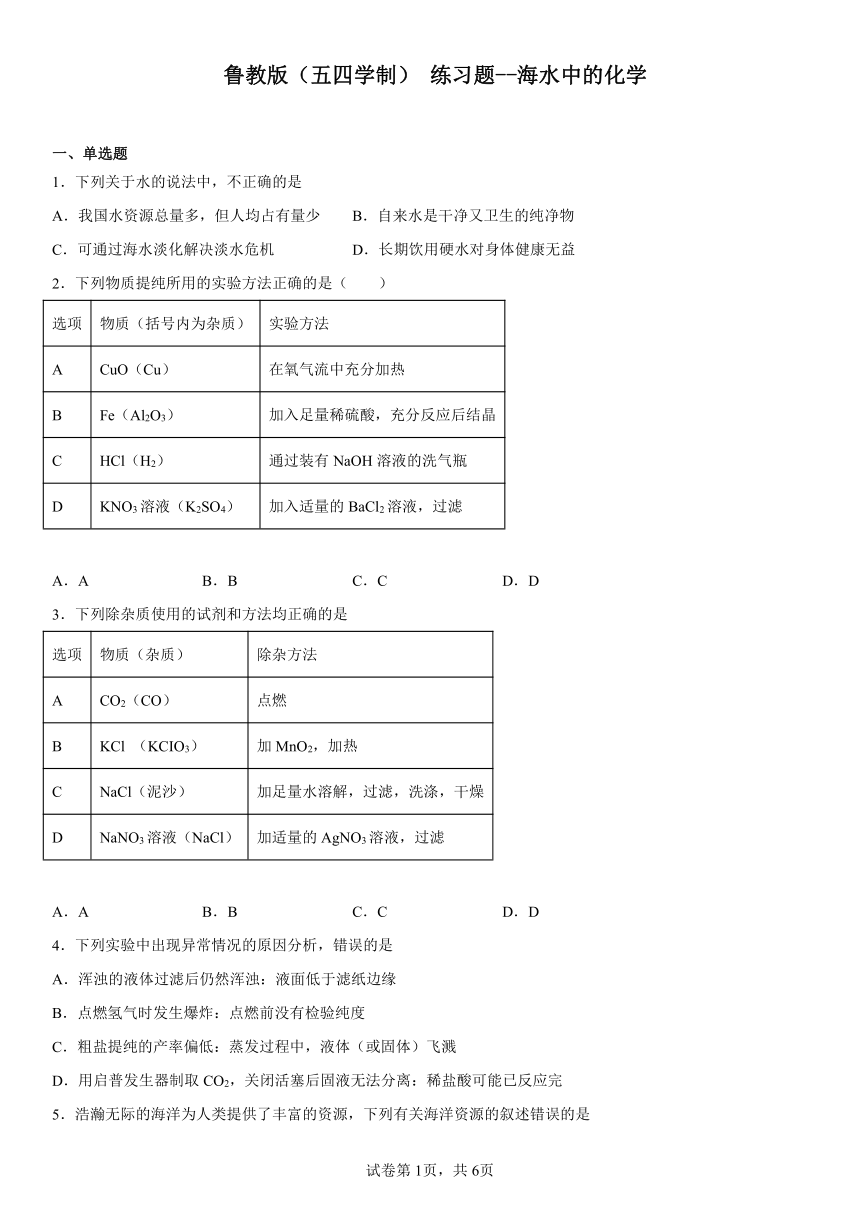

| 名称 | 鲁教版(五四学制)练习题--第三单元 海水中的化学(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 147.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-08 22:16:55 | ||

图片预览

文档简介

鲁教版(五四学制) 练习题--海水中的化学

一、单选题

1.下列关于水的说法中,不正确的是

A.我国水资源总量多,但人均占有量少 B.自来水是干净又卫生的纯净物

C.可通过海水淡化解决淡水危机 D.长期饮用硬水对身体健康无益

2.下列物质提纯所用的实验方法正确的是( )

选项 物质(括号内为杂质) 实验方法

A CuO(Cu) 在氧气流中充分加热

B Fe(Al2O3) 加入足量稀硫酸,充分反应后结晶

C HCl(H2) 通过装有NaOH溶液的洗气瓶

D KNO3溶液(K2SO4) 加入适量的BaCl2溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

3.下列除杂质使用的试剂和方法均正确的是

选项 物质(杂质) 除杂方法

A CO2(CO) 点燃

B KCl (KCIO3) 加MnO2,加热

C NaCl(泥沙) 加足量水溶解,过滤,洗涤,干燥

D NaNO3溶液(NaCl) 加适量的AgNO3溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

4.下列实验中出现异常情况的原因分析,错误的是

A.浑浊的液体过滤后仍然浑浊:液面低于滤纸边缘

B.点燃氢气时发生爆炸:点燃前没有检验纯度

C.粗盐提纯的产率偏低:蒸发过程中,液体(或固体)飞溅

D.用启普发生器制取CO2,关闭活塞后固液无法分离:稀盐酸可能已反应完

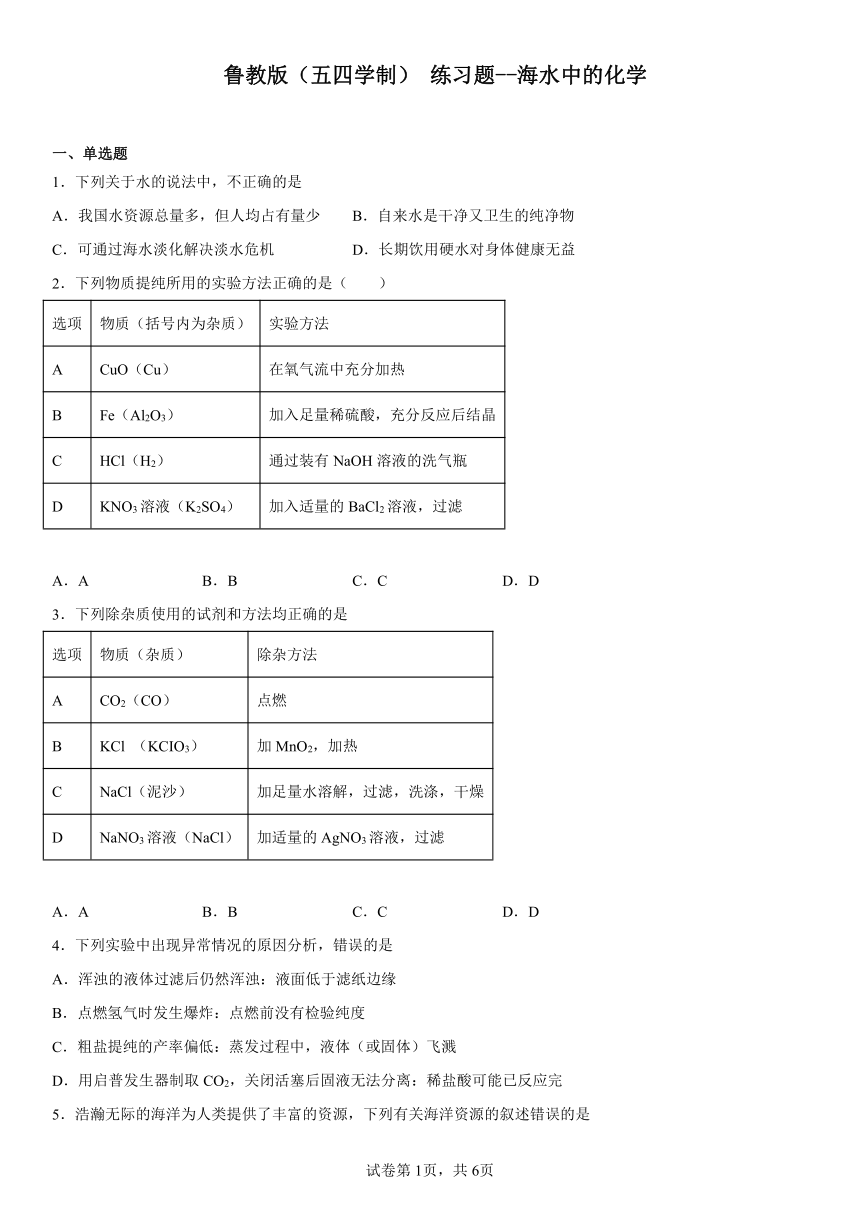

5.浩瀚无际的海洋为人类提供了丰富的资源,下列有关海洋资源的叙述错误的是

A.上图装置中,淡化海水的原理是利用海水中各成分沸点不同

B.上图装置中,可以用硝酸银溶液检验得到的水是否为淡水

C.利用向海水中加入石灰乳的方法可以将海水中的Mg2+富集沉淀出来

D.利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料,不会加剧温室效应

6.以下是对四组无色溶液成分的记录,其中没有错误的一组是

A.CaCl2 、Na2CO3 、KNO3 B.KNO3 、NaCl 、FeCl3

C.Ba(OH)2 、NaCl、Na2SO4 D.K2SO4 、Na2CO3 、NaNO3

7.下列物质较长时间敞口放置在空气中,质量减少的是

A.酒精 B.苛性钠 C.食盐 D.铁

8.下列关于资源、能源的叙述错误的是

A.可燃冰中主要含有甲烷水合物,具有能量高、燃烧值大等优点

B.海水约占全球总储水量的96.5%,海水淡化技术已经大面积推广

C.稀土有“工业维生素的美誉”,是不可再生的重要战略资源

D.氯化钠在自然界中分布很广,从盐湖、盐井和盐矿中可以获得氯化钠

9.下列说法或做法错误的是( )

A.用水能够鉴别NH4NO3、NaOH、NaCl三种固体

B.将草木灰(含K2CO3)与氯化铵混合施用,会降低肥效

C.“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,当蒸发皿中的滤液全部蒸干后停止加热

D.开发利用新能源,将逐步代替化石燃料

10.下列各组物质的溶液不用其他试剂就可鉴别的是( )

A.HCl B.

C. KCl NaCl NaOH D. HCl

11.下列有关海洋资源及其综合利用的说法正确的是( )

A.海水中含量最多的物质是NaCl

B.膜法淡化海水是利用了海水中各组分的颗粒大小不同

C.海底的可燃冰大量燃烧后,不会造成温室效应

D.可以从海水中直接提取纯碱

12.化学使世界变得绚丽多彩,科学家为此作出了巨大的贡献。其中在制碱工业作出巨大贡献的是

A.拉瓦锡 B.侯德榜 C.门捷列夫 D.道尔顿

13.下列对实验现象的描述或实验操作正确的是( )

A.镁条在空气中燃烧,产生大量白雾

B.高锰酸钾制取氧气后,试管趁热清洗

C.碘化钾溶液和硝酸银溶液混合,生成黑色沉淀

D.粗盐提纯实验中,待滤悬浊液静置后过滤

14.“”是著名的“侯氏制碱法”的重要反应。下列是四位同学对该反应涉及的有关知识发表的部分见解,其中不正确的是

A.

B.

C.

D.

二、填空题

15.稀盐酸与碳酸钠反应:________________________

16.请用所学的化学知识回答下列问题:

(1)在书写具有保存价值的档案时,规定使用素墨水的原因:______。

(2)老师将棉手帕放入55%左右的酒精中浸,再用坩埚钳夹住点燃待火焰熄灭后,棉手帕依然完好的原因:______。

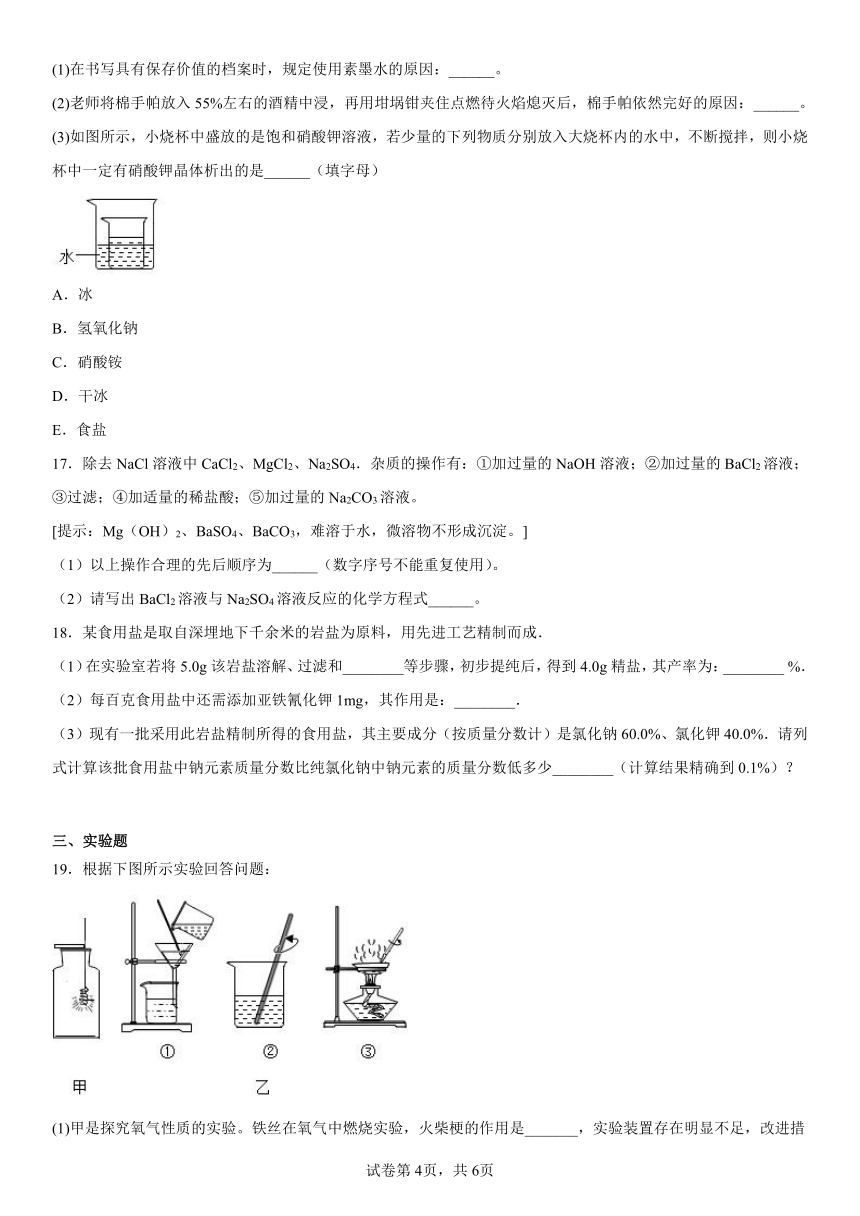

(3)如图所示,小烧杯中盛放的是饱和硝酸钾溶液,若少量的下列物质分别放入大烧杯内的水中,不断搅拌,则小烧杯中一定有硝酸钾晶体析出的是______(填字母)

A.冰

B.氢氧化钠

C.硝酸铵

D.干冰

E.食盐

17.除去NaCl溶液中CaCl2、MgCl2、Na2SO4.杂质的操作有:①加过量的NaOH溶液;②加过量的BaCl2溶液;③过滤;④加适量的稀盐酸;⑤加过量的Na2CO3溶液。

[提示:Mg(OH)2、BaSO4、BaCO3,难溶于水,微溶物不形成沉淀。]

(1)以上操作合理的先后顺序为______(数字序号不能重复使用)。

(2)请写出BaCl2溶液与Na2SO4溶液反应的化学方程式______。

18.某食用盐是取自深埋地下千余米的岩盐为原料,用先进工艺精制而成.

(1)在实验室若将5.0g该岩盐溶解、过滤和________等步骤,初步提纯后,得到4.0g精盐,其产率为:________ %.

(2)每百克食用盐中还需添加亚铁氰化钾1mg,其作用是:________.

(3)现有一批采用此岩盐精制所得的食用盐,其主要成分(按质量分数计)是氯化钠60.0%、氯化钾40.0%.请列式计算该批食用盐中钠元素质量分数比纯氯化钠中钠元素的质量分数低多少________(计算结果精确到0.1%)?

三、实验题

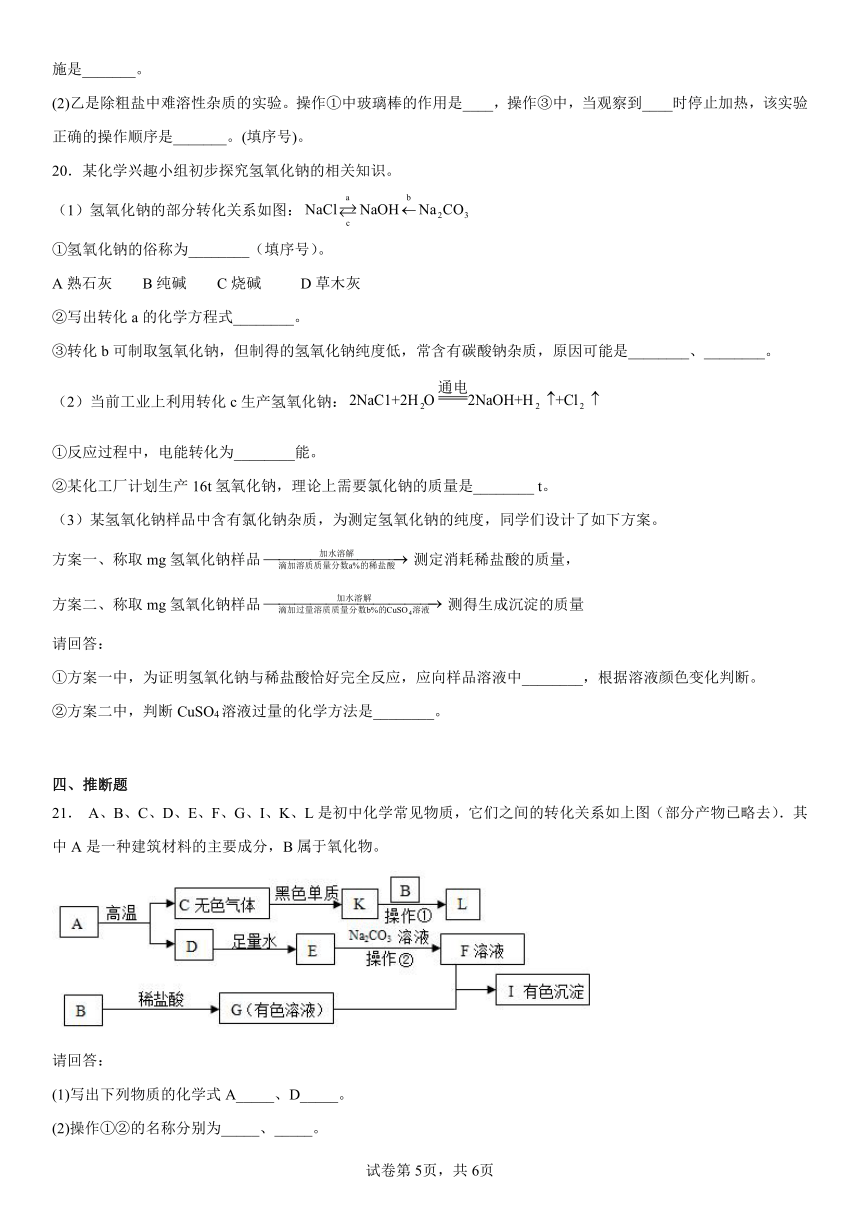

19.根据下图所示实验回答问题:

(1)甲是探究氧气性质的实验。铁丝在氧气中燃烧实验,火柴梗的作用是_______,实验装置存在明显不足,改进措施是_______。

(2)乙是除粗盐中难溶性杂质的实验。操作①中玻璃棒的作用是____,操作③中,当观察到____时停止加热,该实验正确的操作顺序是_______。(填序号)。

20.某化学兴趣小组初步探究氢氧化钠的相关知识。

(1)氢氧化钠的部分转化关系如图:

①氢氧化钠的俗称为________(填序号)。

A熟石灰 B纯碱 C烧碱 D草木灰

②写出转化a的化学方程式________。

③转化b可制取氢氧化钠,但制得的氢氧化钠纯度低,常含有碳酸钠杂质,原因可能是________、________。

(2)当前工业上利用转化c生产氢氧化钠:

①反应过程中,电能转化为________能。

②某化工厂计划生产16t氢氧化钠,理论上需要氯化钠的质量是________ t。

(3)某氢氧化钠样品中含有氯化钠杂质,为测定氢氧化钠的纯度,同学们设计了如下方案。

方案一、称取mg氢氧化钠样品测定消耗稀盐酸的质量,

方案二、称取mg氢氧化钠样品测得生成沉淀的质量

请回答:

①方案一中,为证明氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应,应向样品溶液中________,根据溶液颜色变化判断。

②方案二中,判断CuSO4溶液过量的化学方法是________。

四、推断题

21. A、B、C、D、E、F、G、I、K、L是初中化学常见物质,它们之间的转化关系如上图(部分产物已略去).其中A是一种建筑材料的主要成分,B属于氧化物。

请回答:

(1)写出下列物质的化学式A_____、D_____。

(2)操作①②的名称分别为_____、_____。

(3)若I是红褐色沉淀,则G+F→I的化学方程式是_____。

(4)若I是蓝色沉淀,则B+K→L的化学方程式是_____。

22.有一包粉末,可能由NaCl、MgCl2、FeCl3、Na2CO3、Na2SO4中的一种或几种组成。为了探究该粉末的组成,进行了如下实验:

(1)取样加水溶解,得到无色透明溶液。

(2)取(1)所得溶液少许,加入NaOH溶液,观察,没有明显现象。

(3)另取少量粉末,滴加稀盐酸,观察,也没有明显现象。根据上述实验可得到的结论是:原粉末一定不含_________ ,可能含有的物质是______ 。

五、计算题

23.家庭中常用洁厕剂的有效成分是盐酸。小明同学想测定某品牌洁厕剂中氯化氢的质量分数,他将足量的石灰石加入洁厕剂样品中(石灰石中的杂质既不与酸反应,也不溶于水),有关实验数据如下表:

反应前 反应后

实验数据 洁厕剂样品的质量 加入石灰石的质量 剩余物的总质量

36.5 g 25 g 57.1 g

请计算:

(1)反应后生成二氧化碳的质量为________。

(2)该洁厕剂中氯化氢的质量分数为________。

24.某纯碱(Na2CO3)样品只含有少量的氯化钠杂质,现称取6g试样放在烧杯中并滴入稀盐酸,当稀盐酸滴加至36.5g时,烧杯内溶液的总质量为40.3g(产生的气体全部逸出,并且得到不饱和溶液)。产生气体的质量与滴入稀盐酸的质量关系如图所示,试计算:

(1)m的值=_____;

(2)B点时,烧杯内溶液中溶质的化学式_____。

(3)刚好完全反应时,所得溶液的溶质质量分数(必须有计算过程,结果精确到0.1%)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A、我国水资源总量多,但人均占有量少,选项说法正确;

B、自来水中有水和其他可溶性杂质,属于混合物,选项说法错误;

C、可通过海水淡化解决淡水危机,选项说法正确;

D、硬水中的杂质成分主要是钙和镁的化合物,会导致人体得结石等,长期饮用硬水对身体健康无益,选项说法正确。

故选:B。

2.A

【详解】A、铜能和氧气反应生成氧化铜,而氧化铜不会和氧气反应,可以提纯,正确;B、加入稀硫酸之后铁、氧化铝都会与之反应,不能提纯,错误;C、通过装有NaOH溶液的洗气瓶之后,氯化氢气体能够溶解并且与氢氧化钠反应生成氯化钠和水,不能提纯,错误;D、加入适量的BaCl2溶液之后,硫酸钾能和氯化钡反应生成氯化钾和硫酸钡沉淀,会引入新的杂质氯化钾,不能提纯,错误。故选A。

【点睛】物质提纯应该遵循的原则是不增、不减、易分离和易复原。

3.D

【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,故选项所采取的方法错误;

B、KClO3在二氧化锰的催化作用下、在加热条件下生成氯化钾和氧气,二氧化锰作催化剂,反应前后质量不变,能除去杂质但引入了新的杂质二氧化锰,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误;

C、氯化钠易溶于水,泥沙难溶于水,可采取加水溶解、过滤、蒸发的方法进行分离除杂,故选项所采取的方法错误;

D、NaCl能与适量的AgNO3溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确;

故选D。

4.A

【详解】A. 液面低于滤纸边缘,浑浊的液体过滤后会变澄清,故A选项错误;

B. 点燃前没有检验纯度,有可能点燃氢气时发生爆炸,故B选项正确;

C. 蒸发过程中,液体(或固体)飞溅,会造成粗盐提纯的产率偏低,故C选项正确;

D. 用启普发生器制取CO2,关闭活塞后固液无法分离,有可能因为稀盐酸已反应完全,不再产生CO2,容器内气压不发生变化,故D选项正确。

故选A。

5.D

【详解】A、淡化海水的原理是利用海水中各成分沸点不同,升高温度先达到水的沸点,使水先蒸发出来,最终得到淡水,选项正确;

B、硝酸银能够与氯化钠反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,而淡水中不含氯化钠,利用该反应可以用硝酸银溶液检验得到的水是否为淡水,选项正确;

C、Mg2+能够与氢氧根离子结合生成氢氧化镁沉淀,所以利用向海水中加入石灰乳的方法可以将海水中的Mg2+富集沉淀出来,选项正确;

D、可燃冰中含有甲烷,甲烷逸散到空气中也能够加剧温室效应,选项错误,故选D。

6.D

【详解】A、氯化钙与碳酸钠会反应生成碳酸钙沉淀,错误;

B、氯化铁是黄色的,错误;

C、氢氧化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀,错误;

D、氯酸钾、碳酸钠、硝酸钠不发生反应,也都是无色的,正确。故选D。

7.A

【详解】A、酒精易挥发,使其质量减少,故正确;

B、苛性钠易吸收空气中的水分和二氧化碳,质量增加,故错误;

C、食盐一般在空气中质量不会发生变化,故错误;

D、铁露置在空气中吸收空气中的水、氧气而会生锈质量增加,故错误。

故选A。

8.B

【详解】A、可燃冰中主要含有甲烷水合物,一体积可燃冰可储载100~200倍体积的甲烷气体,具有能量高、燃烧值大等优点,选项A正确;

B、海水约占全球总储水量的96.5%,海水淡化的成本很高,目前尚不能大面积推广,选项B错误;

C、稀土有“工业维生素的美誉”,是不可再生的重要战略资源,选项C正确;

D、氯化钠在自然界中分布很广,从盐湖、盐井和盐矿中可以获得氯化钠,选项D正确。故选B。

9.C

【详解】A、硝酸铵溶于水吸热,溶液温度降低,氢氧化钠溶于水放热,溶液温度升高,氯化钠溶于水温度不变,故可以鉴别,选项A正确;

B、碳酸钾能够和氯化铵反应产生氨气和水,会造成氮素的损失,选项B正确;

C、蒸发操作时当蒸发皿中出现大量固体时停止加热,不能等到蒸干,选项C错误;

D、开发利用新能源,可以预防化石燃料的燃烧产生的污染,选项D正确;

故选C。

10.B

【详解】A、CuCl2溶液是蓝色的,首先鉴别出蓝色的CuCl2溶液;但其余两两混合均没有明显现象,故A错误;

B、CuSO4溶液是蓝色的,首先鉴别出蓝色的CuSO4溶液;能与CuSO4溶液反应产生蓝色沉淀的是NaOH溶液,能与NaOH溶液反应产生白色沉淀的是MgCl2溶液,无明显变化的是KNO3溶液,故B正确;

C、FeCl3溶液是黄色的,能与FeCl3溶液反应产生红褐色沉淀的是NaOH溶液,但其余两两混合均没有明显现象,故C错误;

D、Na2CO3溶液与稀硫酸、稀盐酸反应均能产生气体,但其余两两混合均没有明显现象,故D错误。故选B。

【点睛】在不另加试剂就能鉴别的题目中,首先观察有无有特殊颜色的物质,若有将有颜色的溶液鉴别出来,然后再借用这种溶液鉴别其它溶液;若都没有颜色就将溶液两两混合,根据混合后的现象进行分析鉴别。

11.B

【详解】A、海水中含量最多的物质是水,故选项错误;

B、膜法淡化海水是利用海水中各成分的颗粒大小不同分离出淡水,故选项正确;

C、海底的可燃冰大量燃烧后,可燃冰主要成分是甲烷,大量燃烧后会造成温室效应,故选项错误;

D、海水中含有氯化钠,可以利用海水、二氧化碳气体、氨气等来生产纯碱,但不能直接提取纯碱,故选项错误。故选B。

12.B

【详解】A、法国的拉瓦锡通过实验发现空气中含有氮气和氧气的组成,故A不正确;

B、侯德榜是侯氏制碱法的创始人,故B正确;

C、1869年门捷列夫发现了元素周期律,编制了元素周期表,故C不正确;

D、道尔顿和阿伏加德罗创立了近代原子论和分子学说,故D不正确。故选B。

13.D

【详解】A、 镁条在空气中燃烧,剧烈燃烧产生耀眼白光,生成白色固体,放出大量的热,产生白烟,故A错误;

B、高锰酸钾制取氧气后,试管趁热清洗,试管会炸裂,故B错误;

C、碘化钾溶液和硝酸银溶液混合,生成黄色沉淀,故C错误;

D、粗盐提纯实验中,为提高过滤效率,待滤的悬浊液先静置后再过滤,故D正确。故选D。

14.A

【详解】A、此反应说明该条件下碳酸氢钠的溶解度较小,故A不正确;

B、碳酸氢钠是小苏打,纯碱是碳酸钠,故B正确;

C、析出碳酸氢钠,说明剩余的溶液为碳酸氢钠的饱和溶液,故C正确;

D、生成的氯化铵可用于制造氮肥,故D正确。故选A。

15.2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑

【详解】稀盐酸和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应方程式为:2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑。

16.(1)墨水中含有碳,碳在常温下化学性质稳定

(2)手帕上的水汽化吸热,使温度低于手帕的着火点

(3)ACD

【详解】(1)在书写具有保存价值的档案时,规定使用碳素墨水,是因为墨水中含有碳,碳在常温下化学性质稳定,很难与其他物质发生反应,保存的时间较长。

(2)用坩埚钳夹住用55%左右的酒精中浸湿的棉手帕,在下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使温度低于手帕的着火点。

(3)如图所示,小烧杯中盛放的是硝酸钾饱和溶液,若将某物质放入大烧杯中的水中,不断搅拌,观察到小烧杯底部有固体析出;硝酸钾的溶解度随温度降低而降低,则说明溶液温度降低,硝酸钾溶解度降低。

A、冰融化吸热,溶液温度降低,故A选项符合题意;

B、氢氧化钠溶于水放热,溶液温度升高,故B选项不符合题意;

C、硝酸铵溶于水吸热,溶液温度降低,故C选项符合题意;

D、干冰升华吸热,溶液温度降低,故D选项符合题意;

E、食盐溶于水没有明显的吸放热现象,溶液的温度不变,故E选项不符合题意。

故选ACD。

【点睛】本题考查知识较为综合,难度不大,根据所学知识进行分析解答。

17. ②①⑤③④或①②⑤③④或②⑤①③④ BaCl2+Na2SO4═BaSO4↓+2NaCl

【详解】(1)镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可溶液以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀;至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都可以;钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入过量的碳酸钠溶液转化为沉淀,但是加入碳酸钠溶液要放在加入的氯化钡溶液之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡;完全反应后,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为②①⑤③④或①②⑤③④或②⑤①③④。

(2)BaCl2溶液与Na2SO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为:BaCl2+Na2SO4═BaSO4↓+2NaCl。

故答案为:

(1)②①⑤③④或①②⑤③④或②⑤①③④;

(2)BaCl2+Na2SO4═BaSO4↓+2NaCl。

根据镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀,最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子,进行分析解答。

本题难度较大,考查了粗盐提纯中离子的除杂,除去多种杂质离子时,要考虑除杂的顺序、后面加入的试剂要能除去前面加入的过量的试剂。

18. 蒸发; 80 预防缺铁性贫血 15.7%

19. 引燃铁丝 在集气瓶底放入少量水(或细沙) 引流 出现较多固体 ②①③

【详解】(1)火柴梗可以引燃铁丝,升温达到铁丝燃烧的着火点;

铁丝在氧气中燃烧,放出大量的热,应在集气瓶底部放少量水,或铺一层细沙,防止高温熔融物溅落,炸裂瓶底;

(2)操作①是过滤,过滤中玻璃棒的作用是:引流;

操作③是蒸发,蒸发时,当观察到大多数固体析出时,停止加热,利用余热将其蒸干;

粗盐提纯,实验步骤为:溶解、过滤、蒸发,故顺序是:②①③。

20. C Na2CO3没有完全反应,有剩余,混在得到的NaOH中 NaOH与空气中CO2反应变质生成Na2CO3,混在得到的NaOH中 化学能 23.4 加入酚酞试液 取反应后的上层清液于试管中,加入NaOH溶液,有蓝色沉淀生成(答案合理即可)

【分析】本题考查酸碱盐的性质。

【详解】(1)①氢氧化钠的俗称是烧碱、火碱、苛性钠,故选C;②a过程是氢氧化钠和稀盐酸反应,生成氯化钠和水:③转化b可制取氢氧化钠,但制得的氢氧化钠纯度低,常含有碳酸钠杂质,原因可能是碳酸钠没有反应完全,或者是生成的氢氧化钠容易和空气中二氧化碳反应,生成碳酸钠;

(2)①该反应消耗电能,是电能转化成化学能;②设氯化钠的质量为x,;

(3)①为了证明酸碱中和恰好反应,可以将酚酞溶液加入样品中,观察到溶液从红色变为无色,可以证明氢氧化钠恰好反应完全;②硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜,所以判断硫酸铜是否过量,可以加入硫酸铜溶液,有蓝色沉淀证明氢氧化钠溶液过量。

【点睛】本题难度不大,结合复分解反应规律进行作答。

21.(1) CaCO3 CaO

(2) 加热/高温 过滤

(3)3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl

(4)CuO+COCu+CO2

【分析】A是一种建筑材料的主要成分,能够在高温的条件下反应生成无色气体C和D,则A为碳酸钙,C为二氧化碳,D为氧化钙;C(二氧化碳)能够与黑色单质反应生成K,则K为一氧化碳;D(氧化钙)与水反应生成E,则E为氢氧化钙;E(氢氧化钙)与碳酸钠溶液混合后过滤的F溶液,则F为氢氧化钠;B为氧化物,能够与盐酸反应生成有色溶液G,G能够与F(氢氧化钠)反应生成有色沉淀I,则B为氧化铜或氧化铁,G为氯化铜或氯化铁,I为氢氧化铜或氢氧化铁;K(一氧化碳)与B(氧化铜或氧化铁)反应生成L,则L是铜或铁。

【详解】(1)由分析可知,A为碳酸钙,其化学式为CaCO3,故填CaCO3;

D为氧化钙,其化学式为CaO,故填CaO。

(2)由分析可知,K为一氧化碳,B为氧化铜或氧化铁,则该反应的条件是加热或高温,即操作①为加热或高温,故填加热或高温;

由题文可知,E为氢氧化钙,E与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,则操作②为过滤,故填过滤。

(3)若I是红褐色沉淀,即I为氢氧化铁,G为氯化铁,F为氢氧化钠,则G+F→I是氢氧化钠与氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,故反应的化学方程式写为:3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl。

(4)若I是蓝色沉淀,I为氢氧化铜,则B为氧化铜,K为一氧化碳,B+K→L是氧化铁与一氧化碳在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳,故反应的化学方程式写为:CuO+COCu+CO2。

22. MgCl2、FeCl3、Na2CO3 NaCl、Na2SO4

【分析】根据实验现象结合物质的性质及物质间的反应进行分析。

【详解】(1)取样加水溶解,得到无色透明溶液,氯化铁的水溶液为黄色,说明一定无氯化铁,氯化镁能与碳酸钠反应生成白色沉淀,说明氯化钠和氯化镁不能同时存在;

(2)取(1)所得溶液少许,加入NaOH溶液,观察,没有明显现象,说明无氯化镁;

(3)另取少量粉末,滴加稀盐酸,观察,也没有明显现象,说明无碳酸钠,氯化钠和硫酸钠的存在无法确定,故原粉末一定不含MgCl2、FeCl3、Na2CO3,可能含有的物质是NaCl、Na2SO4。

【点睛】想要完成此题,要抓住语言叙述的关键,根据给出的物质之间的反应,找准解题突破口,做出判断。所以同学们在平时的学习中要加强知识的储备。

23.(1)4.4 g(2)20%

【详解】(1)反应后生成二氧化碳的质量为36.5g+25g 57.1g=4.4g;(2)设参加反应的稀盐酸中溶质的质量为x

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

73 44

x 4.4g

x=7.3g

该洁厕剂中氯化氢的质量分数为

答:(1) 反应后生成二氧化碳的质量为4.4g;(2)该洁厕剂中氯化氢的质量分数为20%。

24.(1)2.2g;(2)NaCl和HCl;(3)16.3%

【详解】解:(1)由图可以看出,加入盐酸达到36.5g的时候气体达到最大量,即恰好完全反应,根据质量守恒定律可得,生成的二氧化碳的质量为6g+36.5g﹣40.3g=2.2g。

(2)在B点时,盐酸已经过量,所以此时溶质为生成的氯化钠和剩余的盐酸,其化学式分别为:NaCl和HCl。

(3)设参加反应的碳酸钠的质量为x,生成的氯化钠的质量为y

106:44=x:2.2g x=5.3g

117:44=y:2.2g y=5.85g

刚好完全反应时,所得溶液的溶质质量分数为×100%≈16.3%

答:(1)m的值=2.2g;

(2)B点时,烧杯内溶液中溶质的化学式 NaCl和HCl。

(3)刚好完全反应时,所得溶液的溶质质量分数为16.3%

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.下列关于水的说法中,不正确的是

A.我国水资源总量多,但人均占有量少 B.自来水是干净又卫生的纯净物

C.可通过海水淡化解决淡水危机 D.长期饮用硬水对身体健康无益

2.下列物质提纯所用的实验方法正确的是( )

选项 物质(括号内为杂质) 实验方法

A CuO(Cu) 在氧气流中充分加热

B Fe(Al2O3) 加入足量稀硫酸,充分反应后结晶

C HCl(H2) 通过装有NaOH溶液的洗气瓶

D KNO3溶液(K2SO4) 加入适量的BaCl2溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

3.下列除杂质使用的试剂和方法均正确的是

选项 物质(杂质) 除杂方法

A CO2(CO) 点燃

B KCl (KCIO3) 加MnO2,加热

C NaCl(泥沙) 加足量水溶解,过滤,洗涤,干燥

D NaNO3溶液(NaCl) 加适量的AgNO3溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

4.下列实验中出现异常情况的原因分析,错误的是

A.浑浊的液体过滤后仍然浑浊:液面低于滤纸边缘

B.点燃氢气时发生爆炸:点燃前没有检验纯度

C.粗盐提纯的产率偏低:蒸发过程中,液体(或固体)飞溅

D.用启普发生器制取CO2,关闭活塞后固液无法分离:稀盐酸可能已反应完

5.浩瀚无际的海洋为人类提供了丰富的资源,下列有关海洋资源的叙述错误的是

A.上图装置中,淡化海水的原理是利用海水中各成分沸点不同

B.上图装置中,可以用硝酸银溶液检验得到的水是否为淡水

C.利用向海水中加入石灰乳的方法可以将海水中的Mg2+富集沉淀出来

D.利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料,不会加剧温室效应

6.以下是对四组无色溶液成分的记录,其中没有错误的一组是

A.CaCl2 、Na2CO3 、KNO3 B.KNO3 、NaCl 、FeCl3

C.Ba(OH)2 、NaCl、Na2SO4 D.K2SO4 、Na2CO3 、NaNO3

7.下列物质较长时间敞口放置在空气中,质量减少的是

A.酒精 B.苛性钠 C.食盐 D.铁

8.下列关于资源、能源的叙述错误的是

A.可燃冰中主要含有甲烷水合物,具有能量高、燃烧值大等优点

B.海水约占全球总储水量的96.5%,海水淡化技术已经大面积推广

C.稀土有“工业维生素的美誉”,是不可再生的重要战略资源

D.氯化钠在自然界中分布很广,从盐湖、盐井和盐矿中可以获得氯化钠

9.下列说法或做法错误的是( )

A.用水能够鉴别NH4NO3、NaOH、NaCl三种固体

B.将草木灰(含K2CO3)与氯化铵混合施用,会降低肥效

C.“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,当蒸发皿中的滤液全部蒸干后停止加热

D.开发利用新能源,将逐步代替化石燃料

10.下列各组物质的溶液不用其他试剂就可鉴别的是( )

A.HCl B.

C. KCl NaCl NaOH D. HCl

11.下列有关海洋资源及其综合利用的说法正确的是( )

A.海水中含量最多的物质是NaCl

B.膜法淡化海水是利用了海水中各组分的颗粒大小不同

C.海底的可燃冰大量燃烧后,不会造成温室效应

D.可以从海水中直接提取纯碱

12.化学使世界变得绚丽多彩,科学家为此作出了巨大的贡献。其中在制碱工业作出巨大贡献的是

A.拉瓦锡 B.侯德榜 C.门捷列夫 D.道尔顿

13.下列对实验现象的描述或实验操作正确的是( )

A.镁条在空气中燃烧,产生大量白雾

B.高锰酸钾制取氧气后,试管趁热清洗

C.碘化钾溶液和硝酸银溶液混合,生成黑色沉淀

D.粗盐提纯实验中,待滤悬浊液静置后过滤

14.“”是著名的“侯氏制碱法”的重要反应。下列是四位同学对该反应涉及的有关知识发表的部分见解,其中不正确的是

A.

B.

C.

D.

二、填空题

15.稀盐酸与碳酸钠反应:________________________

16.请用所学的化学知识回答下列问题:

(1)在书写具有保存价值的档案时,规定使用素墨水的原因:______。

(2)老师将棉手帕放入55%左右的酒精中浸,再用坩埚钳夹住点燃待火焰熄灭后,棉手帕依然完好的原因:______。

(3)如图所示,小烧杯中盛放的是饱和硝酸钾溶液,若少量的下列物质分别放入大烧杯内的水中,不断搅拌,则小烧杯中一定有硝酸钾晶体析出的是______(填字母)

A.冰

B.氢氧化钠

C.硝酸铵

D.干冰

E.食盐

17.除去NaCl溶液中CaCl2、MgCl2、Na2SO4.杂质的操作有:①加过量的NaOH溶液;②加过量的BaCl2溶液;③过滤;④加适量的稀盐酸;⑤加过量的Na2CO3溶液。

[提示:Mg(OH)2、BaSO4、BaCO3,难溶于水,微溶物不形成沉淀。]

(1)以上操作合理的先后顺序为______(数字序号不能重复使用)。

(2)请写出BaCl2溶液与Na2SO4溶液反应的化学方程式______。

18.某食用盐是取自深埋地下千余米的岩盐为原料,用先进工艺精制而成.

(1)在实验室若将5.0g该岩盐溶解、过滤和________等步骤,初步提纯后,得到4.0g精盐,其产率为:________ %.

(2)每百克食用盐中还需添加亚铁氰化钾1mg,其作用是:________.

(3)现有一批采用此岩盐精制所得的食用盐,其主要成分(按质量分数计)是氯化钠60.0%、氯化钾40.0%.请列式计算该批食用盐中钠元素质量分数比纯氯化钠中钠元素的质量分数低多少________(计算结果精确到0.1%)?

三、实验题

19.根据下图所示实验回答问题:

(1)甲是探究氧气性质的实验。铁丝在氧气中燃烧实验,火柴梗的作用是_______,实验装置存在明显不足,改进措施是_______。

(2)乙是除粗盐中难溶性杂质的实验。操作①中玻璃棒的作用是____,操作③中,当观察到____时停止加热,该实验正确的操作顺序是_______。(填序号)。

20.某化学兴趣小组初步探究氢氧化钠的相关知识。

(1)氢氧化钠的部分转化关系如图:

①氢氧化钠的俗称为________(填序号)。

A熟石灰 B纯碱 C烧碱 D草木灰

②写出转化a的化学方程式________。

③转化b可制取氢氧化钠,但制得的氢氧化钠纯度低,常含有碳酸钠杂质,原因可能是________、________。

(2)当前工业上利用转化c生产氢氧化钠:

①反应过程中,电能转化为________能。

②某化工厂计划生产16t氢氧化钠,理论上需要氯化钠的质量是________ t。

(3)某氢氧化钠样品中含有氯化钠杂质,为测定氢氧化钠的纯度,同学们设计了如下方案。

方案一、称取mg氢氧化钠样品测定消耗稀盐酸的质量,

方案二、称取mg氢氧化钠样品测得生成沉淀的质量

请回答:

①方案一中,为证明氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应,应向样品溶液中________,根据溶液颜色变化判断。

②方案二中,判断CuSO4溶液过量的化学方法是________。

四、推断题

21. A、B、C、D、E、F、G、I、K、L是初中化学常见物质,它们之间的转化关系如上图(部分产物已略去).其中A是一种建筑材料的主要成分,B属于氧化物。

请回答:

(1)写出下列物质的化学式A_____、D_____。

(2)操作①②的名称分别为_____、_____。

(3)若I是红褐色沉淀,则G+F→I的化学方程式是_____。

(4)若I是蓝色沉淀,则B+K→L的化学方程式是_____。

22.有一包粉末,可能由NaCl、MgCl2、FeCl3、Na2CO3、Na2SO4中的一种或几种组成。为了探究该粉末的组成,进行了如下实验:

(1)取样加水溶解,得到无色透明溶液。

(2)取(1)所得溶液少许,加入NaOH溶液,观察,没有明显现象。

(3)另取少量粉末,滴加稀盐酸,观察,也没有明显现象。根据上述实验可得到的结论是:原粉末一定不含_________ ,可能含有的物质是______ 。

五、计算题

23.家庭中常用洁厕剂的有效成分是盐酸。小明同学想测定某品牌洁厕剂中氯化氢的质量分数,他将足量的石灰石加入洁厕剂样品中(石灰石中的杂质既不与酸反应,也不溶于水),有关实验数据如下表:

反应前 反应后

实验数据 洁厕剂样品的质量 加入石灰石的质量 剩余物的总质量

36.5 g 25 g 57.1 g

请计算:

(1)反应后生成二氧化碳的质量为________。

(2)该洁厕剂中氯化氢的质量分数为________。

24.某纯碱(Na2CO3)样品只含有少量的氯化钠杂质,现称取6g试样放在烧杯中并滴入稀盐酸,当稀盐酸滴加至36.5g时,烧杯内溶液的总质量为40.3g(产生的气体全部逸出,并且得到不饱和溶液)。产生气体的质量与滴入稀盐酸的质量关系如图所示,试计算:

(1)m的值=_____;

(2)B点时,烧杯内溶液中溶质的化学式_____。

(3)刚好完全反应时,所得溶液的溶质质量分数(必须有计算过程,结果精确到0.1%)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A、我国水资源总量多,但人均占有量少,选项说法正确;

B、自来水中有水和其他可溶性杂质,属于混合物,选项说法错误;

C、可通过海水淡化解决淡水危机,选项说法正确;

D、硬水中的杂质成分主要是钙和镁的化合物,会导致人体得结石等,长期饮用硬水对身体健康无益,选项说法正确。

故选:B。

2.A

【详解】A、铜能和氧气反应生成氧化铜,而氧化铜不会和氧气反应,可以提纯,正确;B、加入稀硫酸之后铁、氧化铝都会与之反应,不能提纯,错误;C、通过装有NaOH溶液的洗气瓶之后,氯化氢气体能够溶解并且与氢氧化钠反应生成氯化钠和水,不能提纯,错误;D、加入适量的BaCl2溶液之后,硫酸钾能和氯化钡反应生成氯化钾和硫酸钡沉淀,会引入新的杂质氯化钾,不能提纯,错误。故选A。

【点睛】物质提纯应该遵循的原则是不增、不减、易分离和易复原。

3.D

【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会燃烧的,故选项所采取的方法错误;

B、KClO3在二氧化锰的催化作用下、在加热条件下生成氯化钾和氧气,二氧化锰作催化剂,反应前后质量不变,能除去杂质但引入了新的杂质二氧化锰,不符合除杂原则,故选项所采取的方法错误;

C、氯化钠易溶于水,泥沙难溶于水,可采取加水溶解、过滤、蒸发的方法进行分离除杂,故选项所采取的方法错误;

D、NaCl能与适量的AgNO3溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项所采取的方法正确;

故选D。

4.A

【详解】A. 液面低于滤纸边缘,浑浊的液体过滤后会变澄清,故A选项错误;

B. 点燃前没有检验纯度,有可能点燃氢气时发生爆炸,故B选项正确;

C. 蒸发过程中,液体(或固体)飞溅,会造成粗盐提纯的产率偏低,故C选项正确;

D. 用启普发生器制取CO2,关闭活塞后固液无法分离,有可能因为稀盐酸已反应完全,不再产生CO2,容器内气压不发生变化,故D选项正确。

故选A。

5.D

【详解】A、淡化海水的原理是利用海水中各成分沸点不同,升高温度先达到水的沸点,使水先蒸发出来,最终得到淡水,选项正确;

B、硝酸银能够与氯化钠反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,而淡水中不含氯化钠,利用该反应可以用硝酸银溶液检验得到的水是否为淡水,选项正确;

C、Mg2+能够与氢氧根离子结合生成氢氧化镁沉淀,所以利用向海水中加入石灰乳的方法可以将海水中的Mg2+富集沉淀出来,选项正确;

D、可燃冰中含有甲烷,甲烷逸散到空气中也能够加剧温室效应,选项错误,故选D。

6.D

【详解】A、氯化钙与碳酸钠会反应生成碳酸钙沉淀,错误;

B、氯化铁是黄色的,错误;

C、氢氧化钡与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀,错误;

D、氯酸钾、碳酸钠、硝酸钠不发生反应,也都是无色的,正确。故选D。

7.A

【详解】A、酒精易挥发,使其质量减少,故正确;

B、苛性钠易吸收空气中的水分和二氧化碳,质量增加,故错误;

C、食盐一般在空气中质量不会发生变化,故错误;

D、铁露置在空气中吸收空气中的水、氧气而会生锈质量增加,故错误。

故选A。

8.B

【详解】A、可燃冰中主要含有甲烷水合物,一体积可燃冰可储载100~200倍体积的甲烷气体,具有能量高、燃烧值大等优点,选项A正确;

B、海水约占全球总储水量的96.5%,海水淡化的成本很高,目前尚不能大面积推广,选项B错误;

C、稀土有“工业维生素的美誉”,是不可再生的重要战略资源,选项C正确;

D、氯化钠在自然界中分布很广,从盐湖、盐井和盐矿中可以获得氯化钠,选项D正确。故选B。

9.C

【详解】A、硝酸铵溶于水吸热,溶液温度降低,氢氧化钠溶于水放热,溶液温度升高,氯化钠溶于水温度不变,故可以鉴别,选项A正确;

B、碳酸钾能够和氯化铵反应产生氨气和水,会造成氮素的损失,选项B正确;

C、蒸发操作时当蒸发皿中出现大量固体时停止加热,不能等到蒸干,选项C错误;

D、开发利用新能源,可以预防化石燃料的燃烧产生的污染,选项D正确;

故选C。

10.B

【详解】A、CuCl2溶液是蓝色的,首先鉴别出蓝色的CuCl2溶液;但其余两两混合均没有明显现象,故A错误;

B、CuSO4溶液是蓝色的,首先鉴别出蓝色的CuSO4溶液;能与CuSO4溶液反应产生蓝色沉淀的是NaOH溶液,能与NaOH溶液反应产生白色沉淀的是MgCl2溶液,无明显变化的是KNO3溶液,故B正确;

C、FeCl3溶液是黄色的,能与FeCl3溶液反应产生红褐色沉淀的是NaOH溶液,但其余两两混合均没有明显现象,故C错误;

D、Na2CO3溶液与稀硫酸、稀盐酸反应均能产生气体,但其余两两混合均没有明显现象,故D错误。故选B。

【点睛】在不另加试剂就能鉴别的题目中,首先观察有无有特殊颜色的物质,若有将有颜色的溶液鉴别出来,然后再借用这种溶液鉴别其它溶液;若都没有颜色就将溶液两两混合,根据混合后的现象进行分析鉴别。

11.B

【详解】A、海水中含量最多的物质是水,故选项错误;

B、膜法淡化海水是利用海水中各成分的颗粒大小不同分离出淡水,故选项正确;

C、海底的可燃冰大量燃烧后,可燃冰主要成分是甲烷,大量燃烧后会造成温室效应,故选项错误;

D、海水中含有氯化钠,可以利用海水、二氧化碳气体、氨气等来生产纯碱,但不能直接提取纯碱,故选项错误。故选B。

12.B

【详解】A、法国的拉瓦锡通过实验发现空气中含有氮气和氧气的组成,故A不正确;

B、侯德榜是侯氏制碱法的创始人,故B正确;

C、1869年门捷列夫发现了元素周期律,编制了元素周期表,故C不正确;

D、道尔顿和阿伏加德罗创立了近代原子论和分子学说,故D不正确。故选B。

13.D

【详解】A、 镁条在空气中燃烧,剧烈燃烧产生耀眼白光,生成白色固体,放出大量的热,产生白烟,故A错误;

B、高锰酸钾制取氧气后,试管趁热清洗,试管会炸裂,故B错误;

C、碘化钾溶液和硝酸银溶液混合,生成黄色沉淀,故C错误;

D、粗盐提纯实验中,为提高过滤效率,待滤的悬浊液先静置后再过滤,故D正确。故选D。

14.A

【详解】A、此反应说明该条件下碳酸氢钠的溶解度较小,故A不正确;

B、碳酸氢钠是小苏打,纯碱是碳酸钠,故B正确;

C、析出碳酸氢钠,说明剩余的溶液为碳酸氢钠的饱和溶液,故C正确;

D、生成的氯化铵可用于制造氮肥,故D正确。故选A。

15.2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑

【详解】稀盐酸和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应方程式为:2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑。

16.(1)墨水中含有碳,碳在常温下化学性质稳定

(2)手帕上的水汽化吸热,使温度低于手帕的着火点

(3)ACD

【详解】(1)在书写具有保存价值的档案时,规定使用碳素墨水,是因为墨水中含有碳,碳在常温下化学性质稳定,很难与其他物质发生反应,保存的时间较长。

(2)用坩埚钳夹住用55%左右的酒精中浸湿的棉手帕,在下方点燃,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕上的水汽化吸热,使温度低于手帕的着火点。

(3)如图所示,小烧杯中盛放的是硝酸钾饱和溶液,若将某物质放入大烧杯中的水中,不断搅拌,观察到小烧杯底部有固体析出;硝酸钾的溶解度随温度降低而降低,则说明溶液温度降低,硝酸钾溶解度降低。

A、冰融化吸热,溶液温度降低,故A选项符合题意;

B、氢氧化钠溶于水放热,溶液温度升高,故B选项不符合题意;

C、硝酸铵溶于水吸热,溶液温度降低,故C选项符合题意;

D、干冰升华吸热,溶液温度降低,故D选项符合题意;

E、食盐溶于水没有明显的吸放热现象,溶液的温度不变,故E选项不符合题意。

故选ACD。

【点睛】本题考查知识较为综合,难度不大,根据所学知识进行分析解答。

17. ②①⑤③④或①②⑤③④或②⑤①③④ BaCl2+Na2SO4═BaSO4↓+2NaCl

【详解】(1)镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可溶液以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀;至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都可以;钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入过量的碳酸钠溶液转化为沉淀,但是加入碳酸钠溶液要放在加入的氯化钡溶液之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡;完全反应后,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为②①⑤③④或①②⑤③④或②⑤①③④。

(2)BaCl2溶液与Na2SO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氯化钠,反应的化学方程式为:BaCl2+Na2SO4═BaSO4↓+2NaCl。

故答案为:

(1)②①⑤③④或①②⑤③④或②⑤①③④;

(2)BaCl2+Na2SO4═BaSO4↓+2NaCl。

根据镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀,最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子,进行分析解答。

本题难度较大,考查了粗盐提纯中离子的除杂,除去多种杂质离子时,要考虑除杂的顺序、后面加入的试剂要能除去前面加入的过量的试剂。

18. 蒸发; 80 预防缺铁性贫血 15.7%

19. 引燃铁丝 在集气瓶底放入少量水(或细沙) 引流 出现较多固体 ②①③

【详解】(1)火柴梗可以引燃铁丝,升温达到铁丝燃烧的着火点;

铁丝在氧气中燃烧,放出大量的热,应在集气瓶底部放少量水,或铺一层细沙,防止高温熔融物溅落,炸裂瓶底;

(2)操作①是过滤,过滤中玻璃棒的作用是:引流;

操作③是蒸发,蒸发时,当观察到大多数固体析出时,停止加热,利用余热将其蒸干;

粗盐提纯,实验步骤为:溶解、过滤、蒸发,故顺序是:②①③。

20. C Na2CO3没有完全反应,有剩余,混在得到的NaOH中 NaOH与空气中CO2反应变质生成Na2CO3,混在得到的NaOH中 化学能 23.4 加入酚酞试液 取反应后的上层清液于试管中,加入NaOH溶液,有蓝色沉淀生成(答案合理即可)

【分析】本题考查酸碱盐的性质。

【详解】(1)①氢氧化钠的俗称是烧碱、火碱、苛性钠,故选C;②a过程是氢氧化钠和稀盐酸反应,生成氯化钠和水:③转化b可制取氢氧化钠,但制得的氢氧化钠纯度低,常含有碳酸钠杂质,原因可能是碳酸钠没有反应完全,或者是生成的氢氧化钠容易和空气中二氧化碳反应,生成碳酸钠;

(2)①该反应消耗电能,是电能转化成化学能;②设氯化钠的质量为x,;

(3)①为了证明酸碱中和恰好反应,可以将酚酞溶液加入样品中,观察到溶液从红色变为无色,可以证明氢氧化钠恰好反应完全;②硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜,所以判断硫酸铜是否过量,可以加入硫酸铜溶液,有蓝色沉淀证明氢氧化钠溶液过量。

【点睛】本题难度不大,结合复分解反应规律进行作答。

21.(1) CaCO3 CaO

(2) 加热/高温 过滤

(3)3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl

(4)CuO+COCu+CO2

【分析】A是一种建筑材料的主要成分,能够在高温的条件下反应生成无色气体C和D,则A为碳酸钙,C为二氧化碳,D为氧化钙;C(二氧化碳)能够与黑色单质反应生成K,则K为一氧化碳;D(氧化钙)与水反应生成E,则E为氢氧化钙;E(氢氧化钙)与碳酸钠溶液混合后过滤的F溶液,则F为氢氧化钠;B为氧化物,能够与盐酸反应生成有色溶液G,G能够与F(氢氧化钠)反应生成有色沉淀I,则B为氧化铜或氧化铁,G为氯化铜或氯化铁,I为氢氧化铜或氢氧化铁;K(一氧化碳)与B(氧化铜或氧化铁)反应生成L,则L是铜或铁。

【详解】(1)由分析可知,A为碳酸钙,其化学式为CaCO3,故填CaCO3;

D为氧化钙,其化学式为CaO,故填CaO。

(2)由分析可知,K为一氧化碳,B为氧化铜或氧化铁,则该反应的条件是加热或高温,即操作①为加热或高温,故填加热或高温;

由题文可知,E为氢氧化钙,E与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,则操作②为过滤,故填过滤。

(3)若I是红褐色沉淀,即I为氢氧化铁,G为氯化铁,F为氢氧化钠,则G+F→I是氢氧化钠与氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,故反应的化学方程式写为:3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl。

(4)若I是蓝色沉淀,I为氢氧化铜,则B为氧化铜,K为一氧化碳,B+K→L是氧化铁与一氧化碳在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳,故反应的化学方程式写为:CuO+COCu+CO2。

22. MgCl2、FeCl3、Na2CO3 NaCl、Na2SO4

【分析】根据实验现象结合物质的性质及物质间的反应进行分析。

【详解】(1)取样加水溶解,得到无色透明溶液,氯化铁的水溶液为黄色,说明一定无氯化铁,氯化镁能与碳酸钠反应生成白色沉淀,说明氯化钠和氯化镁不能同时存在;

(2)取(1)所得溶液少许,加入NaOH溶液,观察,没有明显现象,说明无氯化镁;

(3)另取少量粉末,滴加稀盐酸,观察,也没有明显现象,说明无碳酸钠,氯化钠和硫酸钠的存在无法确定,故原粉末一定不含MgCl2、FeCl3、Na2CO3,可能含有的物质是NaCl、Na2SO4。

【点睛】想要完成此题,要抓住语言叙述的关键,根据给出的物质之间的反应,找准解题突破口,做出判断。所以同学们在平时的学习中要加强知识的储备。

23.(1)4.4 g(2)20%

【详解】(1)反应后生成二氧化碳的质量为36.5g+25g 57.1g=4.4g;(2)设参加反应的稀盐酸中溶质的质量为x

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

73 44

x 4.4g

x=7.3g

该洁厕剂中氯化氢的质量分数为

答:(1) 反应后生成二氧化碳的质量为4.4g;(2)该洁厕剂中氯化氢的质量分数为20%。

24.(1)2.2g;(2)NaCl和HCl;(3)16.3%

【详解】解:(1)由图可以看出,加入盐酸达到36.5g的时候气体达到最大量,即恰好完全反应,根据质量守恒定律可得,生成的二氧化碳的质量为6g+36.5g﹣40.3g=2.2g。

(2)在B点时,盐酸已经过量,所以此时溶质为生成的氯化钠和剩余的盐酸,其化学式分别为:NaCl和HCl。

(3)设参加反应的碳酸钠的质量为x,生成的氯化钠的质量为y

106:44=x:2.2g x=5.3g

117:44=y:2.2g y=5.85g

刚好完全反应时,所得溶液的溶质质量分数为×100%≈16.3%

答:(1)m的值=2.2g;

(2)B点时,烧杯内溶液中溶质的化学式 NaCl和HCl。

(3)刚好完全反应时,所得溶液的溶质质量分数为16.3%

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护