冀人版(2017秋) 四年级上册5.19 太阳与影子 说课课件(共17张PPT )

文档属性

| 名称 | 冀人版(2017秋) 四年级上册5.19 太阳与影子 说课课件(共17张PPT ) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀人版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-09 15:17:12 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

太阳与影子

河北人民出版社小学科学四年级上册第五单元第一课时

实验教学内容

实验教学目标

实验原理

实验创新点

实验教学过程

实验教学评价

实验器材

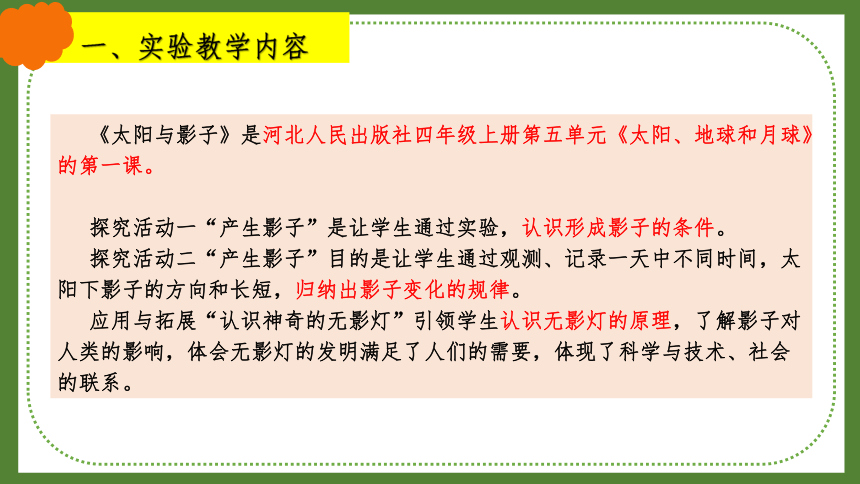

一、实验教学内容

《太阳与影子》是河北人民出版社四年级上册第五单元《太阳、地球和月球》的第一课。

探究活动一“产生影子”是让学生通过实验,认识形成影子的条件。

探究活动二“产生影子”目的是让学生通过观测、记录一天中不同时间,太阳下影子的方向和长短,归纳出影子变化的规律。

应用与拓展“认识神奇的无影灯”引领学生认识无影灯的原理,了解影子对人类的影响,体会无影灯的发明满足了人们的需要,体现了科学与技术、社会的联系。

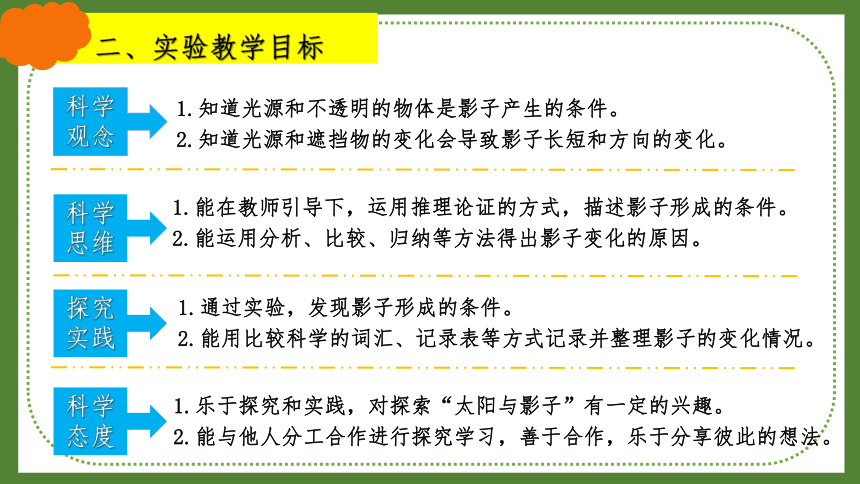

二、实验教学目标

1.乐于探究和实践,对探索“太阳与影子”有一定的兴趣。

2.能与他人分工合作进行探究学习,善于合作,乐于分享彼此的想法。

科学观念

科学思维

探究实践

1.知道光源和不透明的物体是影子产生的条件。

2.知道光源和遮挡物的变化会导致影子长短和方向的变化。

1.通过实验,发现影子形成的条件。

2.能用比较科学的词汇、记录表等方式记录并整理影子的变化情况。

1.能在教师引导下,运用推理论证的方式,描述影子形成的条件。

2.能运用分析、比较、归纳等方法得出影子变化的原因。

科学态度

二、实验教学目标

重点

难点

知道影子形成的条件和阳光下物体影子变化的规律。

通过实验归纳出同一物体在阳光下影子长短和方向变化的规律。

三、实验原理

为了在课堂中落实素养目标,突破教学重难点,我适当调整教材原有实验方案,具体分析如下:

1.本活动涉及一个实验变量即光源照射角度。实验过程中如果出现两个变量,这会阻碍学生理解控制变量法的实验严谨性。

2.小灯泡垂直照射直接放置在桌面上的小木棒时,影子与阻挡物会发生重叠现象,不利于影子形状的观察。

3. 由于教室里面没有太阳,把学生拉到室外上一节科学课又不太现实,实验探究难以开展。

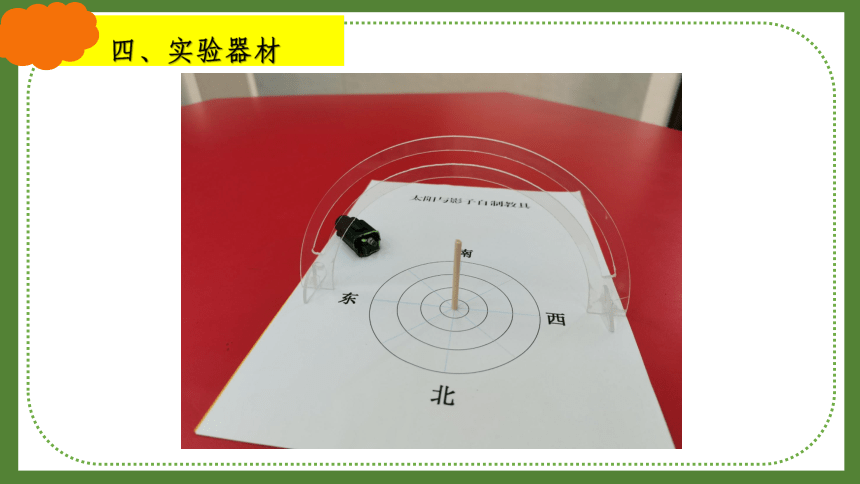

四、实验器材

五、实验创新点

1.固定了唯一变量,使实验更加严谨。半圆形轨道上的不同角度方便学生快速定位光源的位置,避免了实验盲目性,同时可保证光源照射距离相等这一重要定量,由此帮助学生正确认识控制变量法。

2.对比现象更加明显。相对于直接置于桌面上而言,在白纸上面出现的影子效果更为明显。设计了一个操作台,竖直面是一个量角器造型的半圆形,水平面是一块白板。通过改变小灯泡放置方式分析影子变化规律。

3.突破场地空间限制。此装置用小灯泡模拟太阳,学生就能在教室里探究、观察不同时刻阳光下影子的变化特点。

六、实验教学过程

创设情境

,聚焦主题

影子变化

,激活思维

设计方案

,探究影子

拓展延伸

,学以致用

光+不透明的物体→影子

影子是怎样产生的呢?

1.创设情境,聚焦主题

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

2.影子变化,激活思维

-介绍控制变量法

-确定影子发生变化的实验探究方案

影子的变化的原因可能有哪些?

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

3.设计方案,实践探究

教师为学生介绍实验器材,示范实验过程

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

3.设计方案,实践探究

一天中,阳光下,同一物体的影子的变化跟太阳在天空中的位置有关。随着太阳位置的改变,同一物体的影子长度和方向也会改变。

早晨,影子投向西方,影子较长;

正午,影子投向北方,影子最短;

傍晚,影子投向东方,影子较长。

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

4.拓展延伸,学以致用

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

板书设计

太 阳 与 影 子

早晨

东方

正午

傍晚

南方

西方

西方

东方

北方

较长

较短

较长

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

七、实验效果评价

有效地整合了课程,体现以生为本的教学理念。

教具的改进与创新,化抽象为直观,突破教学重难点。

培养了科学思维,激发探究兴趣。

谢谢!

太阳与影子

河北人民出版社小学科学四年级上册第五单元第一课时

实验教学内容

实验教学目标

实验原理

实验创新点

实验教学过程

实验教学评价

实验器材

一、实验教学内容

《太阳与影子》是河北人民出版社四年级上册第五单元《太阳、地球和月球》的第一课。

探究活动一“产生影子”是让学生通过实验,认识形成影子的条件。

探究活动二“产生影子”目的是让学生通过观测、记录一天中不同时间,太阳下影子的方向和长短,归纳出影子变化的规律。

应用与拓展“认识神奇的无影灯”引领学生认识无影灯的原理,了解影子对人类的影响,体会无影灯的发明满足了人们的需要,体现了科学与技术、社会的联系。

二、实验教学目标

1.乐于探究和实践,对探索“太阳与影子”有一定的兴趣。

2.能与他人分工合作进行探究学习,善于合作,乐于分享彼此的想法。

科学观念

科学思维

探究实践

1.知道光源和不透明的物体是影子产生的条件。

2.知道光源和遮挡物的变化会导致影子长短和方向的变化。

1.通过实验,发现影子形成的条件。

2.能用比较科学的词汇、记录表等方式记录并整理影子的变化情况。

1.能在教师引导下,运用推理论证的方式,描述影子形成的条件。

2.能运用分析、比较、归纳等方法得出影子变化的原因。

科学态度

二、实验教学目标

重点

难点

知道影子形成的条件和阳光下物体影子变化的规律。

通过实验归纳出同一物体在阳光下影子长短和方向变化的规律。

三、实验原理

为了在课堂中落实素养目标,突破教学重难点,我适当调整教材原有实验方案,具体分析如下:

1.本活动涉及一个实验变量即光源照射角度。实验过程中如果出现两个变量,这会阻碍学生理解控制变量法的实验严谨性。

2.小灯泡垂直照射直接放置在桌面上的小木棒时,影子与阻挡物会发生重叠现象,不利于影子形状的观察。

3. 由于教室里面没有太阳,把学生拉到室外上一节科学课又不太现实,实验探究难以开展。

四、实验器材

五、实验创新点

1.固定了唯一变量,使实验更加严谨。半圆形轨道上的不同角度方便学生快速定位光源的位置,避免了实验盲目性,同时可保证光源照射距离相等这一重要定量,由此帮助学生正确认识控制变量法。

2.对比现象更加明显。相对于直接置于桌面上而言,在白纸上面出现的影子效果更为明显。设计了一个操作台,竖直面是一个量角器造型的半圆形,水平面是一块白板。通过改变小灯泡放置方式分析影子变化规律。

3.突破场地空间限制。此装置用小灯泡模拟太阳,学生就能在教室里探究、观察不同时刻阳光下影子的变化特点。

六、实验教学过程

创设情境

,聚焦主题

影子变化

,激活思维

设计方案

,探究影子

拓展延伸

,学以致用

光+不透明的物体→影子

影子是怎样产生的呢?

1.创设情境,聚焦主题

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

2.影子变化,激活思维

-介绍控制变量法

-确定影子发生变化的实验探究方案

影子的变化的原因可能有哪些?

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

3.设计方案,实践探究

教师为学生介绍实验器材,示范实验过程

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

3.设计方案,实践探究

一天中,阳光下,同一物体的影子的变化跟太阳在天空中的位置有关。随着太阳位置的改变,同一物体的影子长度和方向也会改变。

早晨,影子投向西方,影子较长;

正午,影子投向北方,影子最短;

傍晚,影子投向东方,影子较长。

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

4.拓展延伸,学以致用

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

板书设计

太 阳 与 影 子

早晨

东方

正午

傍晚

南方

西方

西方

东方

北方

较长

较短

较长

可以通过改变光照角度、小木块摆放方式、小木块与光源之间的距离使影子发生变化。

七、实验效果评价

有效地整合了课程,体现以生为本的教学理念。

教具的改进与创新,化抽象为直观,突破教学重难点。

培养了科学思维,激发探究兴趣。

谢谢!