2024届高考专题复习:文学类双文本阅新题型—印证式主观题 教学课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:文学类双文本阅新题型—印证式主观题 教学课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-09 11:00:02 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

2024届高考备考文学类文本阅读专题

解锁文学类双文本阅读主观题新题型

印证式主观题

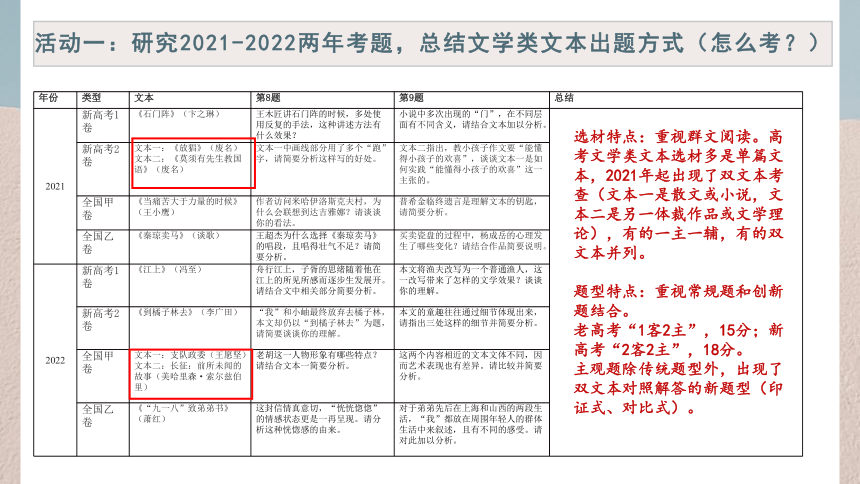

活动一:研究2021-2022两年考题,总结文学类文本出题方式(怎么考?)

选材特点:重视群文阅读。高考文学类文本选材多是单篇文本,2021年起出现了双文本考查(文本一是散文或小说,文本二是另一体裁作品或文学理论),有的一主一辅,有的双文本并列。

题型特点:重视常规题和创新题结合。

老高考“1客2主”,15分;新高考“2客2主”,18分。

主观题除传统题型外,出现了双文本对照解答的新题型(印证式、对比式)。

年份 类型 文本 第8题 第9题 总结

2021 新高考1卷 《石门阵》(卞之琳) 王木匠讲石门阵的时候,多处使用反复的手法,这种讲述方法有什么效果? 小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

新高考2卷 文本一:《放猖》(废名)文本二:《莫须有先生教国语》(废名) 文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。 文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。 全国甲卷 《当痛苦大于力量的时候》(王小鹰) 作者访问米哈伊洛斯克夫村,为什么会联想到达吉雅娜?请谈谈你的看法。 普希金临终遗言是理解文本的钥匙,请简要分析。 全国乙卷 《秦琼卖马》(谈歌) 王超杰为什么选择《秦琼卖马》的唱段,且唱得壮气不足?请简要分析。 买卖瓷盘的过程中,杨成岳的心理发生了哪些变化?请结合作品简要说明。 2022 新高考1卷 《江上》(冯至) 舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。 本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。 新高考2卷 《到橘子林去》(李广田) “我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。 本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。 全国甲卷 文本一:支队政委(王愿坚)文本二:长征:前所未闻的故事(美哈里森·索尔兹伯里) 老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。 这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。 全国乙卷 《“九一八”致弟弟书》(萧红) 这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分析这种恍惚感的由来。 对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。

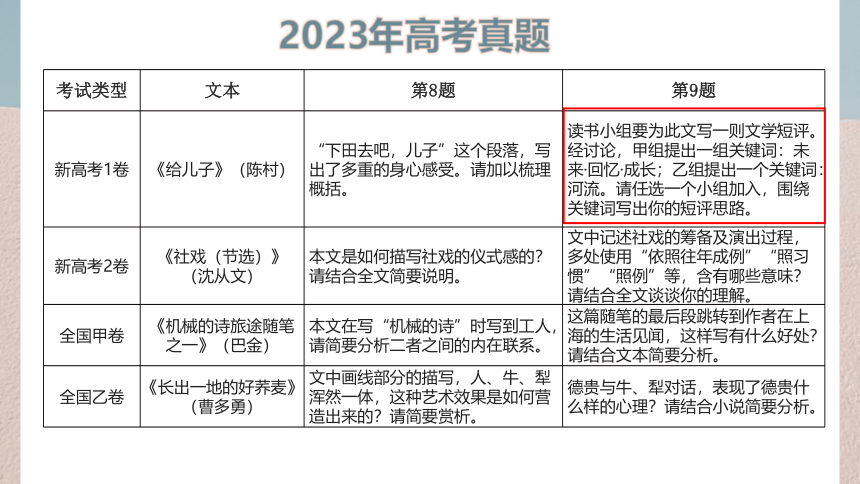

2023年高考真题

考试类型 文本 第8题 第9题

新高考1卷 《给儿子》(陈村) “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。 读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。

新高考2卷 《社戏(节选)》(沈从文) 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。 文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味?请结合全文谈谈你的理解。

全国甲卷 《机械的诗旅途随笔之一》(巴金) 本文在写“机械的诗”时写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。 这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

全国乙卷 《长出一地的好荞麦》(曹多勇) 文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。 德贵与牛、犁对话,表现了德贵什么样的心理?请结合小说简要分析。

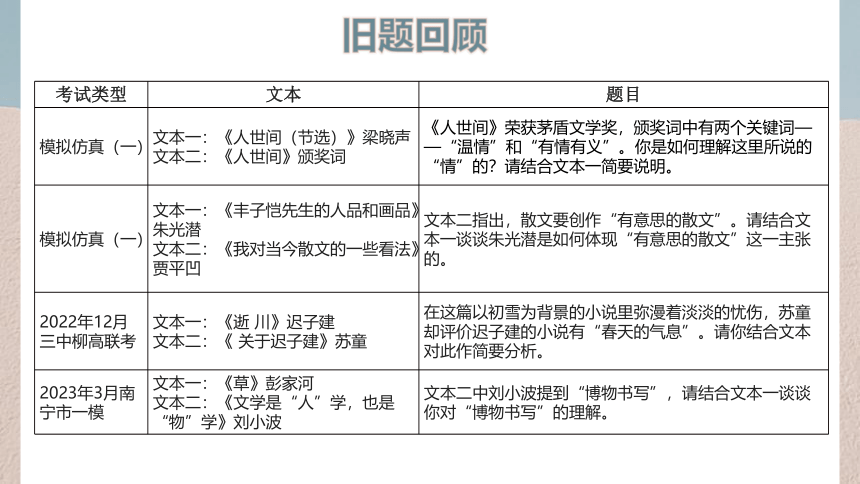

旧题回顾

考试类型 文本 题目

模拟仿真(一) 文本一:《人世间(节选)》梁晓声 文本二:《人世间》颁奖词 《人世间》荣获茅盾文学奖,颁奖词中有两个关键词——“温情”和“有情有义”。你是如何理解这里所说的“情”的?请结合文本一简要说明。

模拟仿真(一) 文本一:《丰子恺先生的人品和画品》朱光潜 文本二:《我对当今散文的一些看法》贾平凹 文本二指出,散文要创作“有意思的散文”。请结合文本一谈谈朱光潜是如何体现“有意思的散文”这一主张的。

2022年12月三中柳高联考 文本一:《逝 川》迟子建 文本二:《 关于迟子建》苏童 在这篇以初雪为背景的小说里弥漫着淡淡的忧伤,苏童却评价迟子建的小说有“春天的气息”。请你结合文本对此作简要分析。

2023年3月南宁市一模 文本一:《草》彭家河 文本二:《文学是“人”学,也是“物”学》刘小波 文本二中刘小波提到“博物书写”,请结合文本一谈谈你对“博物书写”的理解。

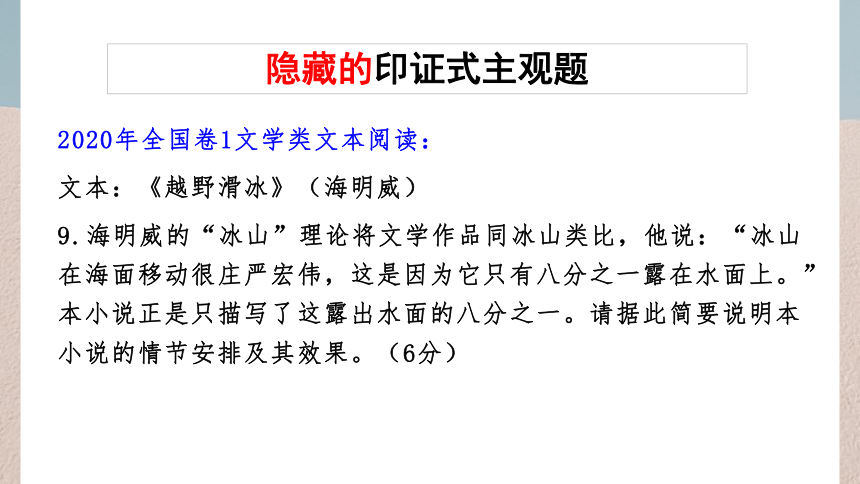

2020年全国卷1文学类文本阅读:

文本:《越野滑冰》(海明威)

9.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

隐藏的印证式主观题

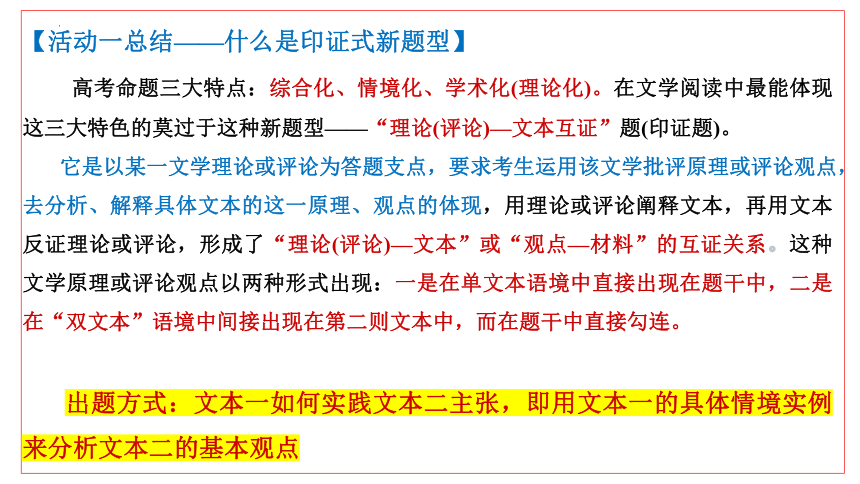

【活动一总结——什么是印证式新题型】

高考命题三大特点:综合化、情境化、学术化(理论化)。在文学阅读中最能体现这三大特色的莫过于这种新题型——“理论(评论)—文本互证”题(印证题)。

它是以某一文学理论或评论为答题支点,要求考生运用该文学批评原理或评论观点,去分析、解释具体文本的这一原理、观点的体现,用理论或评论阐释文本,再用文本反证理论或评论,形成了“理论(评论)—文本”或“观点—材料”的互证关系。这种文学原理或评论观点以两种形式出现:一是在单文本语境中直接出现在题干中,二是在“双文本”语境中间接出现在第二则文本中,而在题干中直接勾连。

出题方式:文本一如何实践文本二主张,即用文本一的具体情境实例来分析文本二的基本观点

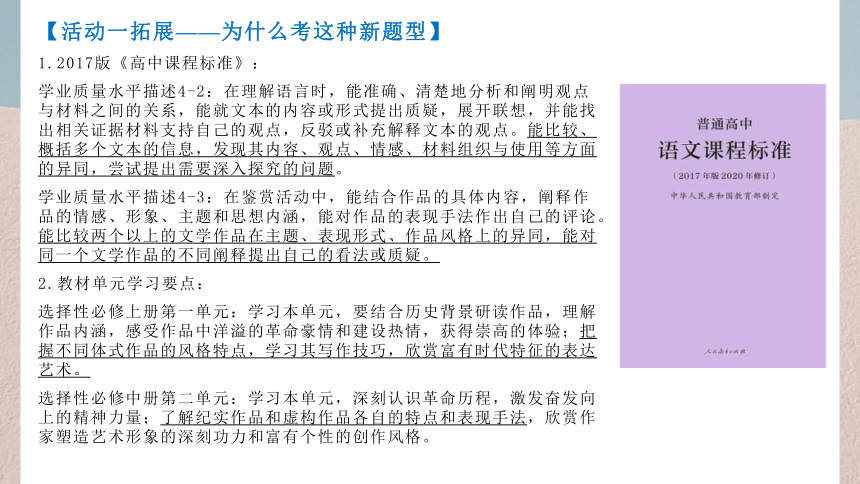

【活动一拓展——为什么考这种新题型】

1.2017版《高中课程标准》:

学业质量水平描述4-2:在理解语言时,能准确、清楚地分析和阐明观点与材料之间的关系,能就文本的内容或形式提出质疑,展开联想,并能找出相关证据材料支持自己的观点,反驳或补充解释文本的观点。能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感、材料组织与使用等方面的异同,尝试提出需要深入探究的问题。

学业质量水平描述4-3:在鉴赏活动中,能结合作品的具体内容,阐释作品的情感、形象、主题和思想内涵,能对作品的表现手法作出自己的评论。能比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同,能对同一个文学作品的不同阐释提出自己的看法或质疑。

2.教材单元学习要点:

选择性必修上册第一单元:学习本单元,要结合历史背景研读作品,理解作品内涵,感受作品中洋溢的革命豪情和建设热情,获得崇高的体验;把握不同体式作品的风格特点,学习其写作技巧,欣赏富有时代特征的表达艺术。

选择性必修中册第二单元:学习本单元,深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。、清

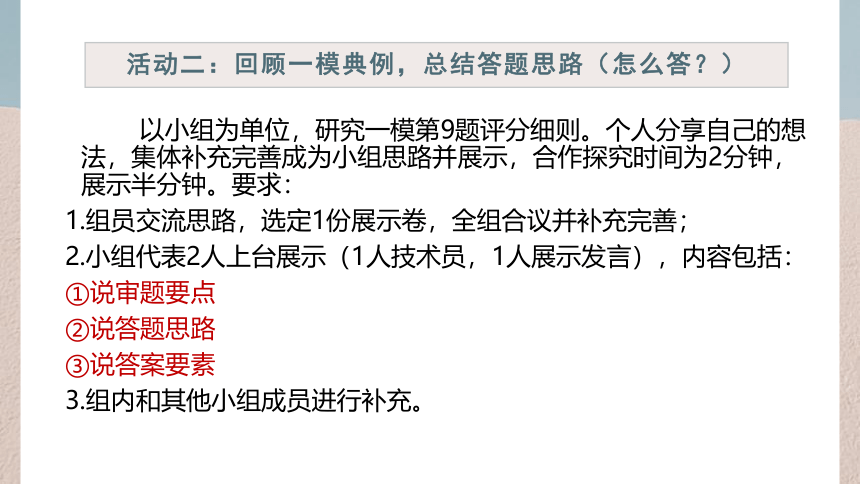

活动二:回顾一模典例,总结答题思路(怎么答?)

以小组为单位,研究一模第9题评分细则。个人分享自己的想法,集体补充完善成为小组思路并展示,合作探究时间为2分钟,展示半分钟。要求:

1.组员交流思路,选定1份展示卷,全组合议并补充完善;

2.小组代表2人上台展示(1人技术员,1人展示发言),内容包括:

①说审题要点

②说答题思路

③说答案要素

3.组内和其他小组成员进行补充。

活动二:回顾一模典例,总结答题思路(怎么答?)

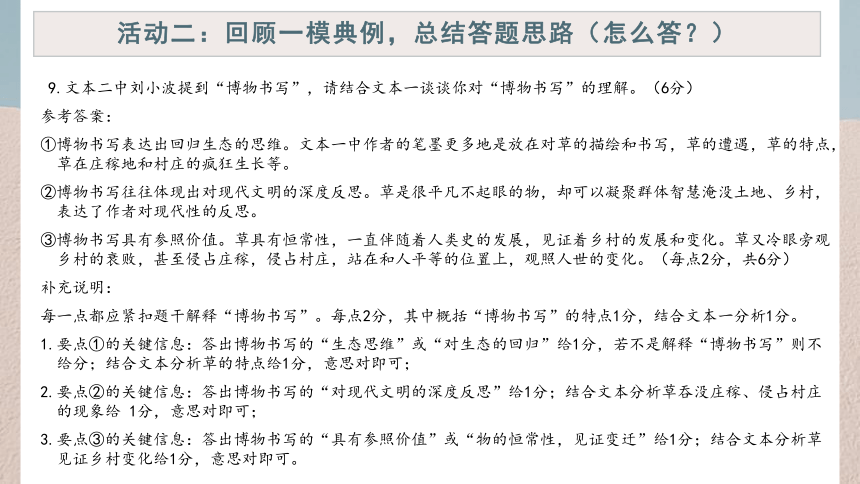

9.文本二中刘小波提到“博物书写”,请结合文本一谈谈你对“博物书写”的理解。(6分)

参考答案:

①博物书写表达出回归生态的思维。文本一中作者的笔墨更多地是放在对草的描绘和书写,草的遭遇,草的特点,草在庄稼地和村庄的疯狂生长等。

②博物书写往往体现出对现代文明的深度反思。草是很平凡不起眼的物,却可以凝聚群体智慧淹没土地、乡村,表达了作者对现代性的反思。

③博物书写具有参照价值。草具有恒常性,一直伴随着人类史的发展,见证着乡村的发展和变化。草又冷眼旁观乡村的衰败,甚至侵占庄稼,侵占村庄,站在和人平等的位置上,观照人世的变化。(每点2分,共6分)

补充说明:

每一点都应紧扣题干解释“博物书写”。每点2分,其中概括“博物书写”的特点1分,结合文本一分析1分。

1.要点①的关键信息:答出博物书写的“生态思维”或“对生态的回归”给1分,若不是解释“博物书写”则不给分;结合文本分析草的特点给1分,意思对即可;

2.要点②的关键信息:答出博物书写的“对现代文明的深度反思”给1分;结合文本分析草吞没庄稼、侵占村庄的现象给 1分,意思对即可;

3.要点③的关键信息:答出博物书写的“具有参照价值”或“物的恒常性,见证变迁”给1分;结合文本分析草见证乡村变化给1分,意思对即可。

拓展:旧题答案回顾(怎么答?)

考试类型 题目 答案

模拟仿真(一) 《人世间》荣获茅盾文学奖,颁奖词中有两个关键词——“温情”和“有情有义”。你是如何理解这里所说的“情”的?请结合文本一简要说明。 ①家人之间的亲情(1分)。周秉昆一家人全力支持哥哥的工作,带头搬迁到希望新区并把户口落在那儿(结合以上任一处原文可得1分)。

②朋友之间的友情(1分)。当上了副市长的周秉义回到光字区,看望并关怀曾经的同事常宇怀的遗孀,百感交集中,情不自禁地流泪(1分)。

③周秉义对群众的乡情(温情)(1分)。他心系乡亲,勤政为民,深知老百姓的疾苦,下定决心大刀阔斧改造棚户区,动员光字片的住户陆续搬迁(1分)。

模拟仿真(二) 文本二指出,散文要创作“有意思的散文”。请结合文本一谈谈朱光潜是如何体现“有意思的散文”这一主张的。 ①多义性。文本一是为画展写的一篇序,却成为散文佳作,体现题材的拓展,让读者可以从多个角度进入。

②有真情。文本一中丰子恺的形象都出于作者的真实观察感受,真实动人。

③有趣味。文本一所写都是生活小事,如酒后乘兴作画,如叙家常。

④会说“闲话”。文本一写丰子恺书法功底的事,看似“闲笔”,但却表现了丰子恺的人品和画品。(每点2分,任意答出三点得满分)

考试类型 题目 答案

模拟仿真(一) 《人世间》荣获茅盾文学奖,颁奖词中有两个关键词——“温情”和“有情有义”。你是如何理解这里所说的“情”的?请结合文本一简要说明。 ①家人之间的亲情(1分)。周秉昆一家人全力支持哥哥的工作,带头搬迁到希望新区并把户口落在那儿(结合以上任一处原文可得1分)。

②朋友之间的友情(1分)。当上了副市长的周秉义回到光字区,看望并关怀曾经的同事常宇怀的遗孀,百感交集中,情不自禁地流泪(1分)。

③周秉义对群众的乡情(温情)(1分)。他心系乡亲,勤政为民,深知老百姓的疾苦,下定决心大刀阔斧改造棚户区,动员光字片的住户陆续搬迁(1分)。

模拟仿真(二) 文本二指出,散文要创作“有意思的散文”。请结合文本一谈谈朱光潜是如何体现“有意思的散文”这一主张的。 ①多义性。文本一是为画展写的一篇序,却成为散文佳作,体现题材的拓展,让读者可以从多个角度进入。

②有真情。文本一中丰子恺的形象都出于作者的真实观察感受,真实动人。

③有趣味。文本一所写都是生活小事,如酒后乘兴作画,如叙家常。

④会说“闲话”。文本一写丰子恺书法功底的事,看似“闲笔”,但却表现了丰子恺的人品和画品。(每点2分,任意答出三点得满分)

拓展:旧题答案回顾(怎么答?)

活动二:回顾一模典例,总结答题思路(怎么答?)

答题方法:

1.审题(前提)

(1)观点:有观点阐释的,圈出关键词,明确答题角度;没有阐释的,就明确观点。

(2)其他关键词:题型(对不上题型就问什么答什么),角度等,调取相关积累

2.筛选:

(1)根据题目要求在文本二提炼观点的具体阐释。

(2)根据观点的要点,在文本一中找到具体体现。

3.规范答题:

(1)分点作答;

(2)双扣:文本二观点+文本一情境(+分析+总结)

活动三:评价考场答案,探索提分要点(怎么提?)

答案一:①博物书写就是作者从关注自我、内在、生命经验转向关注自然中的动植物,是对生态的回归。②文本一中第2段坐着首先写了人似乎一直是草的掌控者,再转换视角,写了草所遭遇的对待,体现作者关注植物“草”的价值作用。③第3、4段写了草生命顽强,百折不回,春风吹又生,作者赞扬了草的顽强。④第8、9段中,作者以草“攻陷”村庄的视角,写了草的“战略”思维,表达作者对“草”这一事物的敬佩。⑤这都体现了作者对生态的思考。

评分: 失分原因:

答案二:①文本一中最后一段,写了作者提出关于乡土社会向现代化社会转型的问题,是与生态主义、环境意识的觉醒有关,从而可知作者的生态思维,这是博物书写。②文本一中作者关注生态的回归,通过写草侵占村庄、侵占庄稼思考乡土社会的衰落会让人们失去对自然的关注,这是博物书写。

评分: 失分原因:

对文本二的信息筛选不全

2

要点重复

2

活动三:评价考场答案,探索提分要点(怎么提?)

答案三:①博物书写是作者对现代文明的深度反思,文本一中作者通过草这一物象引发了对乡土社会向现社会转型的关切和思考,草正在蚕食着村庄,村庄正在被草收复;②博物书写是有着参照价值的,在文本一中,草见证了人的变迁,但同时物的变迁正是乡土社会的一种裂变的直接写照;③草是“我”认识乡村和社会的镜子,同时表达我对现代变化的焦虑和担忧。

评分: 失分原因:

答案四:①文本一写草的精神与其在乡间的蔓延,将视线从个人与社会转向生态,表达了生态思维,体现了博物书写的内涵;②文本一以草在乡村的生长蔓延表达了对城市化社会的深刻反思,及对乡村未来发展的焦虑担忧,属于现代性反思的延伸,体现了博物书写的内涵;③文本一以草的视角,见证了现代社会下中国乡村的变迁,展现了乡村的逐步衰败和人际间的疏离,体现了博物书写的参照价值。

评分: 失分原因:

4

要点不全

6

全市其他问题

1.不审题,答非所问

2.未结合文本一

3.只分析文本一,不解释“博物书写”

4.答题思路不清,语言混乱

活动三:评价考场答案,探索提分要点(怎么提?)

提分要点:

两个文本各有功能,缺一不可:

1.要在文本二找齐要点(至少3点),记得合并同类项

2.要在文本一中找到具体体现。

活动四:运用方法,实战演练

(2021年新高考2卷)文本一:《放猖》 文本二:《莫须有先生教国语》

9.文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。

要求:

1.根据所学知识,完善自己的答案(2分钟)

2.同桌互换,对照答案给分,并写出扣分原因。(1分钟)

3.部分答案展示,全班同学点评。

活动四:运用方法,实战演练

(2021年新高考2卷)文本一:《放猖》 文本二:《莫须有先生教国语》

9.文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。

参考答案:

①选题为儿童喜欢的放猖;

②在回忆放猖时,选用儿童视角,用儿童的口吻和语言,写儿童看到的场景和参与的活动:原本严肃、庄重的习俗用孩子的视角来看,简直是一出闹剧,因为孩子感兴趣的地方总是充满了欢快的气氛。

③注重表达儿童的心理,写小孩子的羡慕、寂寞和失落等:写出孩子对猖兵的极大兴趣以及内心的羡慕之情,原本神奇的猖兵在放猖后回归生活的本色,在孩子眼里没有了光泽和神奇,就像自己的偶像梦破灭了一样等。

(评分参考:共6分,每点2分;注意答案要从选题、视角、内容等角度突出"儿童"这一核心要点)

课堂总结:读懂文本是根本,提高素养为关键

课堂总结:读懂文本是根本,提高素养为关键

备考策略:

1.夯实基础,改变观念。健全小说、散文知识体系,提高信息筛选能力,避免套路,结合具体情境解决问题。

2.常规题与创新题并重。熟练掌握基本题型的答题步骤与相关积累;强化印证式、对照式等主观题新题型的练习,会联系文体知识解决情境问题;规范答案,实现答案专业化。

课后作业:学案四、五

1.

活动四:学以致用,能力提升

阅读下面两个文本,并依照以上形式为这两个文本命一道题,并做出参考答案。

文本一:《浮空(节选)》 文本二:《充满活力的文艺领域》

要求:

1.小组交换,挑选出题目和答案都较好的一份分享(1分钟)

2.其他组同学作答(6分钟)

3.出题人评分并点评。(1分钟)

活动四:学以致用,能力提升

(2023届柳州市三模)文本一:《浮空(节选)》 文本二:《充满活力的文艺领域》

7.下列对文本一相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.作品呈现了对现代科技的两种态度——接受与排斥,表达了对人与机器人的关系思考,启示人们学会识别、顺应与把握新事物。

B.愚笨和勇敢、危机与未来、可爱与虚幻、美意与恶端,禅师们对世界的感知是理性辨证的,洞察到事物的对立统一、变化互联。

C.作品笔法细腻,运用语言、心理、动作等描写手法刻画人物、揭露内心、暗示性格,单纯的一然、睿智的一灯形象皆跃然纸上。

D.在禅学的影响下,机器人一然的神经系统的自我生成能力有了改变,在顿悟禅机的同时,他的思维神经和记忆单元得到了发展。

C

活动四:学以致用,能力提升

(2023届柳州市三模)文本一:《浮空(节选)》 文本二:《充满活力的文艺领域》

9.请结合文本二分析这篇科幻小说的创作特点。(6分)

①构思独到新鲜。一然是机器人禅师,本性单纯,在日常和禅修中悟得禅机,获得觉醒。

②主题发人深省。作品贯穿着对人性的思考,在人工智能的禅意中棒喝人性的恶与复杂。

③融合中国文化。融中国人的月亮情结、玉兔情结、禅学文化于一文,人物对话富有禅意。

(每点2分,其他答案言之成理,亦可得分。共6分)

五、课后作业

文本一:《外婆的葬礼》 文本二:《论李娟的非虚构散文创作》

9.《外婆的葬礼》是李娟“非虚构写作”的代表作品之一,请谈谈文本一是如何体现文本二中“非虚构写作”的理论特点的。(6分)

真实性:

①场景真实,作者选取“外婆的葬礼”这一场景具有真实性;

②取材真实,作者选取外婆一生的若干事件,是作者耳闻目睹,亲身经历;

③生存状态(情感)真实,文章真实再现了远离故土的人们孤独不安的生存状态与情感体验。

文学性:

①文学化的手法:运用铺垫、照应等多种手法,如首尾外婆悼词的呼应;

②文学化的表达方式:文章将现实与回忆相交织、叙事与抒情相交融,作者时而写葬礼上的场景,时而回顾外婆生前种种情形,在不同的时空中穿梭,极其自然;

③文学化的语言:叙述语言干净利落,人物语言生动形象、细腻传神,如“我”的怒气,外婆的破口大骂等。

2024届高考备考文学类文本阅读专题

解锁文学类双文本阅读主观题新题型

印证式主观题

活动一:研究2021-2022两年考题,总结文学类文本出题方式(怎么考?)

选材特点:重视群文阅读。高考文学类文本选材多是单篇文本,2021年起出现了双文本考查(文本一是散文或小说,文本二是另一体裁作品或文学理论),有的一主一辅,有的双文本并列。

题型特点:重视常规题和创新题结合。

老高考“1客2主”,15分;新高考“2客2主”,18分。

主观题除传统题型外,出现了双文本对照解答的新题型(印证式、对比式)。

年份 类型 文本 第8题 第9题 总结

2021 新高考1卷 《石门阵》(卞之琳) 王木匠讲石门阵的时候,多处使用反复的手法,这种讲述方法有什么效果? 小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

新高考2卷 文本一:《放猖》(废名)文本二:《莫须有先生教国语》(废名) 文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。 文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。 全国甲卷 《当痛苦大于力量的时候》(王小鹰) 作者访问米哈伊洛斯克夫村,为什么会联想到达吉雅娜?请谈谈你的看法。 普希金临终遗言是理解文本的钥匙,请简要分析。 全国乙卷 《秦琼卖马》(谈歌) 王超杰为什么选择《秦琼卖马》的唱段,且唱得壮气不足?请简要分析。 买卖瓷盘的过程中,杨成岳的心理发生了哪些变化?请结合作品简要说明。 2022 新高考1卷 《江上》(冯至) 舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。 本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。 新高考2卷 《到橘子林去》(李广田) “我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。 本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。 全国甲卷 文本一:支队政委(王愿坚)文本二:长征:前所未闻的故事(美哈里森·索尔兹伯里) 老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。 这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。 全国乙卷 《“九一八”致弟弟书》(萧红) 这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分析这种恍惚感的由来。 对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。

2023年高考真题

考试类型 文本 第8题 第9题

新高考1卷 《给儿子》(陈村) “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。 读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。

新高考2卷 《社戏(节选)》(沈从文) 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。 文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味?请结合全文谈谈你的理解。

全国甲卷 《机械的诗旅途随笔之一》(巴金) 本文在写“机械的诗”时写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。 这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

全国乙卷 《长出一地的好荞麦》(曹多勇) 文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。 德贵与牛、犁对话,表现了德贵什么样的心理?请结合小说简要分析。

旧题回顾

考试类型 文本 题目

模拟仿真(一) 文本一:《人世间(节选)》梁晓声 文本二:《人世间》颁奖词 《人世间》荣获茅盾文学奖,颁奖词中有两个关键词——“温情”和“有情有义”。你是如何理解这里所说的“情”的?请结合文本一简要说明。

模拟仿真(一) 文本一:《丰子恺先生的人品和画品》朱光潜 文本二:《我对当今散文的一些看法》贾平凹 文本二指出,散文要创作“有意思的散文”。请结合文本一谈谈朱光潜是如何体现“有意思的散文”这一主张的。

2022年12月三中柳高联考 文本一:《逝 川》迟子建 文本二:《 关于迟子建》苏童 在这篇以初雪为背景的小说里弥漫着淡淡的忧伤,苏童却评价迟子建的小说有“春天的气息”。请你结合文本对此作简要分析。

2023年3月南宁市一模 文本一:《草》彭家河 文本二:《文学是“人”学,也是“物”学》刘小波 文本二中刘小波提到“博物书写”,请结合文本一谈谈你对“博物书写”的理解。

2020年全国卷1文学类文本阅读:

文本:《越野滑冰》(海明威)

9.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

隐藏的印证式主观题

【活动一总结——什么是印证式新题型】

高考命题三大特点:综合化、情境化、学术化(理论化)。在文学阅读中最能体现这三大特色的莫过于这种新题型——“理论(评论)—文本互证”题(印证题)。

它是以某一文学理论或评论为答题支点,要求考生运用该文学批评原理或评论观点,去分析、解释具体文本的这一原理、观点的体现,用理论或评论阐释文本,再用文本反证理论或评论,形成了“理论(评论)—文本”或“观点—材料”的互证关系。这种文学原理或评论观点以两种形式出现:一是在单文本语境中直接出现在题干中,二是在“双文本”语境中间接出现在第二则文本中,而在题干中直接勾连。

出题方式:文本一如何实践文本二主张,即用文本一的具体情境实例来分析文本二的基本观点

【活动一拓展——为什么考这种新题型】

1.2017版《高中课程标准》:

学业质量水平描述4-2:在理解语言时,能准确、清楚地分析和阐明观点与材料之间的关系,能就文本的内容或形式提出质疑,展开联想,并能找出相关证据材料支持自己的观点,反驳或补充解释文本的观点。能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感、材料组织与使用等方面的异同,尝试提出需要深入探究的问题。

学业质量水平描述4-3:在鉴赏活动中,能结合作品的具体内容,阐释作品的情感、形象、主题和思想内涵,能对作品的表现手法作出自己的评论。能比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同,能对同一个文学作品的不同阐释提出自己的看法或质疑。

2.教材单元学习要点:

选择性必修上册第一单元:学习本单元,要结合历史背景研读作品,理解作品内涵,感受作品中洋溢的革命豪情和建设热情,获得崇高的体验;把握不同体式作品的风格特点,学习其写作技巧,欣赏富有时代特征的表达艺术。

选择性必修中册第二单元:学习本单元,深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。、清

活动二:回顾一模典例,总结答题思路(怎么答?)

以小组为单位,研究一模第9题评分细则。个人分享自己的想法,集体补充完善成为小组思路并展示,合作探究时间为2分钟,展示半分钟。要求:

1.组员交流思路,选定1份展示卷,全组合议并补充完善;

2.小组代表2人上台展示(1人技术员,1人展示发言),内容包括:

①说审题要点

②说答题思路

③说答案要素

3.组内和其他小组成员进行补充。

活动二:回顾一模典例,总结答题思路(怎么答?)

9.文本二中刘小波提到“博物书写”,请结合文本一谈谈你对“博物书写”的理解。(6分)

参考答案:

①博物书写表达出回归生态的思维。文本一中作者的笔墨更多地是放在对草的描绘和书写,草的遭遇,草的特点,草在庄稼地和村庄的疯狂生长等。

②博物书写往往体现出对现代文明的深度反思。草是很平凡不起眼的物,却可以凝聚群体智慧淹没土地、乡村,表达了作者对现代性的反思。

③博物书写具有参照价值。草具有恒常性,一直伴随着人类史的发展,见证着乡村的发展和变化。草又冷眼旁观乡村的衰败,甚至侵占庄稼,侵占村庄,站在和人平等的位置上,观照人世的变化。(每点2分,共6分)

补充说明:

每一点都应紧扣题干解释“博物书写”。每点2分,其中概括“博物书写”的特点1分,结合文本一分析1分。

1.要点①的关键信息:答出博物书写的“生态思维”或“对生态的回归”给1分,若不是解释“博物书写”则不给分;结合文本分析草的特点给1分,意思对即可;

2.要点②的关键信息:答出博物书写的“对现代文明的深度反思”给1分;结合文本分析草吞没庄稼、侵占村庄的现象给 1分,意思对即可;

3.要点③的关键信息:答出博物书写的“具有参照价值”或“物的恒常性,见证变迁”给1分;结合文本分析草见证乡村变化给1分,意思对即可。

拓展:旧题答案回顾(怎么答?)

考试类型 题目 答案

模拟仿真(一) 《人世间》荣获茅盾文学奖,颁奖词中有两个关键词——“温情”和“有情有义”。你是如何理解这里所说的“情”的?请结合文本一简要说明。 ①家人之间的亲情(1分)。周秉昆一家人全力支持哥哥的工作,带头搬迁到希望新区并把户口落在那儿(结合以上任一处原文可得1分)。

②朋友之间的友情(1分)。当上了副市长的周秉义回到光字区,看望并关怀曾经的同事常宇怀的遗孀,百感交集中,情不自禁地流泪(1分)。

③周秉义对群众的乡情(温情)(1分)。他心系乡亲,勤政为民,深知老百姓的疾苦,下定决心大刀阔斧改造棚户区,动员光字片的住户陆续搬迁(1分)。

模拟仿真(二) 文本二指出,散文要创作“有意思的散文”。请结合文本一谈谈朱光潜是如何体现“有意思的散文”这一主张的。 ①多义性。文本一是为画展写的一篇序,却成为散文佳作,体现题材的拓展,让读者可以从多个角度进入。

②有真情。文本一中丰子恺的形象都出于作者的真实观察感受,真实动人。

③有趣味。文本一所写都是生活小事,如酒后乘兴作画,如叙家常。

④会说“闲话”。文本一写丰子恺书法功底的事,看似“闲笔”,但却表现了丰子恺的人品和画品。(每点2分,任意答出三点得满分)

考试类型 题目 答案

模拟仿真(一) 《人世间》荣获茅盾文学奖,颁奖词中有两个关键词——“温情”和“有情有义”。你是如何理解这里所说的“情”的?请结合文本一简要说明。 ①家人之间的亲情(1分)。周秉昆一家人全力支持哥哥的工作,带头搬迁到希望新区并把户口落在那儿(结合以上任一处原文可得1分)。

②朋友之间的友情(1分)。当上了副市长的周秉义回到光字区,看望并关怀曾经的同事常宇怀的遗孀,百感交集中,情不自禁地流泪(1分)。

③周秉义对群众的乡情(温情)(1分)。他心系乡亲,勤政为民,深知老百姓的疾苦,下定决心大刀阔斧改造棚户区,动员光字片的住户陆续搬迁(1分)。

模拟仿真(二) 文本二指出,散文要创作“有意思的散文”。请结合文本一谈谈朱光潜是如何体现“有意思的散文”这一主张的。 ①多义性。文本一是为画展写的一篇序,却成为散文佳作,体现题材的拓展,让读者可以从多个角度进入。

②有真情。文本一中丰子恺的形象都出于作者的真实观察感受,真实动人。

③有趣味。文本一所写都是生活小事,如酒后乘兴作画,如叙家常。

④会说“闲话”。文本一写丰子恺书法功底的事,看似“闲笔”,但却表现了丰子恺的人品和画品。(每点2分,任意答出三点得满分)

拓展:旧题答案回顾(怎么答?)

活动二:回顾一模典例,总结答题思路(怎么答?)

答题方法:

1.审题(前提)

(1)观点:有观点阐释的,圈出关键词,明确答题角度;没有阐释的,就明确观点。

(2)其他关键词:题型(对不上题型就问什么答什么),角度等,调取相关积累

2.筛选:

(1)根据题目要求在文本二提炼观点的具体阐释。

(2)根据观点的要点,在文本一中找到具体体现。

3.规范答题:

(1)分点作答;

(2)双扣:文本二观点+文本一情境(+分析+总结)

活动三:评价考场答案,探索提分要点(怎么提?)

答案一:①博物书写就是作者从关注自我、内在、生命经验转向关注自然中的动植物,是对生态的回归。②文本一中第2段坐着首先写了人似乎一直是草的掌控者,再转换视角,写了草所遭遇的对待,体现作者关注植物“草”的价值作用。③第3、4段写了草生命顽强,百折不回,春风吹又生,作者赞扬了草的顽强。④第8、9段中,作者以草“攻陷”村庄的视角,写了草的“战略”思维,表达作者对“草”这一事物的敬佩。⑤这都体现了作者对生态的思考。

评分: 失分原因:

答案二:①文本一中最后一段,写了作者提出关于乡土社会向现代化社会转型的问题,是与生态主义、环境意识的觉醒有关,从而可知作者的生态思维,这是博物书写。②文本一中作者关注生态的回归,通过写草侵占村庄、侵占庄稼思考乡土社会的衰落会让人们失去对自然的关注,这是博物书写。

评分: 失分原因:

对文本二的信息筛选不全

2

要点重复

2

活动三:评价考场答案,探索提分要点(怎么提?)

答案三:①博物书写是作者对现代文明的深度反思,文本一中作者通过草这一物象引发了对乡土社会向现社会转型的关切和思考,草正在蚕食着村庄,村庄正在被草收复;②博物书写是有着参照价值的,在文本一中,草见证了人的变迁,但同时物的变迁正是乡土社会的一种裂变的直接写照;③草是“我”认识乡村和社会的镜子,同时表达我对现代变化的焦虑和担忧。

评分: 失分原因:

答案四:①文本一写草的精神与其在乡间的蔓延,将视线从个人与社会转向生态,表达了生态思维,体现了博物书写的内涵;②文本一以草在乡村的生长蔓延表达了对城市化社会的深刻反思,及对乡村未来发展的焦虑担忧,属于现代性反思的延伸,体现了博物书写的内涵;③文本一以草的视角,见证了现代社会下中国乡村的变迁,展现了乡村的逐步衰败和人际间的疏离,体现了博物书写的参照价值。

评分: 失分原因:

4

要点不全

6

全市其他问题

1.不审题,答非所问

2.未结合文本一

3.只分析文本一,不解释“博物书写”

4.答题思路不清,语言混乱

活动三:评价考场答案,探索提分要点(怎么提?)

提分要点:

两个文本各有功能,缺一不可:

1.要在文本二找齐要点(至少3点),记得合并同类项

2.要在文本一中找到具体体现。

活动四:运用方法,实战演练

(2021年新高考2卷)文本一:《放猖》 文本二:《莫须有先生教国语》

9.文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。

要求:

1.根据所学知识,完善自己的答案(2分钟)

2.同桌互换,对照答案给分,并写出扣分原因。(1分钟)

3.部分答案展示,全班同学点评。

活动四:运用方法,实战演练

(2021年新高考2卷)文本一:《放猖》 文本二:《莫须有先生教国语》

9.文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。

参考答案:

①选题为儿童喜欢的放猖;

②在回忆放猖时,选用儿童视角,用儿童的口吻和语言,写儿童看到的场景和参与的活动:原本严肃、庄重的习俗用孩子的视角来看,简直是一出闹剧,因为孩子感兴趣的地方总是充满了欢快的气氛。

③注重表达儿童的心理,写小孩子的羡慕、寂寞和失落等:写出孩子对猖兵的极大兴趣以及内心的羡慕之情,原本神奇的猖兵在放猖后回归生活的本色,在孩子眼里没有了光泽和神奇,就像自己的偶像梦破灭了一样等。

(评分参考:共6分,每点2分;注意答案要从选题、视角、内容等角度突出"儿童"这一核心要点)

课堂总结:读懂文本是根本,提高素养为关键

课堂总结:读懂文本是根本,提高素养为关键

备考策略:

1.夯实基础,改变观念。健全小说、散文知识体系,提高信息筛选能力,避免套路,结合具体情境解决问题。

2.常规题与创新题并重。熟练掌握基本题型的答题步骤与相关积累;强化印证式、对照式等主观题新题型的练习,会联系文体知识解决情境问题;规范答案,实现答案专业化。

课后作业:学案四、五

1.

活动四:学以致用,能力提升

阅读下面两个文本,并依照以上形式为这两个文本命一道题,并做出参考答案。

文本一:《浮空(节选)》 文本二:《充满活力的文艺领域》

要求:

1.小组交换,挑选出题目和答案都较好的一份分享(1分钟)

2.其他组同学作答(6分钟)

3.出题人评分并点评。(1分钟)

活动四:学以致用,能力提升

(2023届柳州市三模)文本一:《浮空(节选)》 文本二:《充满活力的文艺领域》

7.下列对文本一相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.作品呈现了对现代科技的两种态度——接受与排斥,表达了对人与机器人的关系思考,启示人们学会识别、顺应与把握新事物。

B.愚笨和勇敢、危机与未来、可爱与虚幻、美意与恶端,禅师们对世界的感知是理性辨证的,洞察到事物的对立统一、变化互联。

C.作品笔法细腻,运用语言、心理、动作等描写手法刻画人物、揭露内心、暗示性格,单纯的一然、睿智的一灯形象皆跃然纸上。

D.在禅学的影响下,机器人一然的神经系统的自我生成能力有了改变,在顿悟禅机的同时,他的思维神经和记忆单元得到了发展。

C

活动四:学以致用,能力提升

(2023届柳州市三模)文本一:《浮空(节选)》 文本二:《充满活力的文艺领域》

9.请结合文本二分析这篇科幻小说的创作特点。(6分)

①构思独到新鲜。一然是机器人禅师,本性单纯,在日常和禅修中悟得禅机,获得觉醒。

②主题发人深省。作品贯穿着对人性的思考,在人工智能的禅意中棒喝人性的恶与复杂。

③融合中国文化。融中国人的月亮情结、玉兔情结、禅学文化于一文,人物对话富有禅意。

(每点2分,其他答案言之成理,亦可得分。共6分)

五、课后作业

文本一:《外婆的葬礼》 文本二:《论李娟的非虚构散文创作》

9.《外婆的葬礼》是李娟“非虚构写作”的代表作品之一,请谈谈文本一是如何体现文本二中“非虚构写作”的理论特点的。(6分)

真实性:

①场景真实,作者选取“外婆的葬礼”这一场景具有真实性;

②取材真实,作者选取外婆一生的若干事件,是作者耳闻目睹,亲身经历;

③生存状态(情感)真实,文章真实再现了远离故土的人们孤独不安的生存状态与情感体验。

文学性:

①文学化的手法:运用铺垫、照应等多种手法,如首尾外婆悼词的呼应;

②文学化的表达方式:文章将现实与回忆相交织、叙事与抒情相交融,作者时而写葬礼上的场景,时而回顾外婆生前种种情形,在不同的时空中穿梭,极其自然;

③文学化的语言:叙述语言干净利落,人物语言生动形象、细腻传神,如“我”的怒气,外婆的破口大骂等。

同课章节目录