2024届高考专题复习:文学类双文本阅新题型—对比式主观题 教学课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:文学类双文本阅新题型—对比式主观题 教学课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 618.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-09 11:01:10 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

2024届高考备考文学类文本阅读专题

解锁文学类双文本阅读主观题新题型

对比式主观题

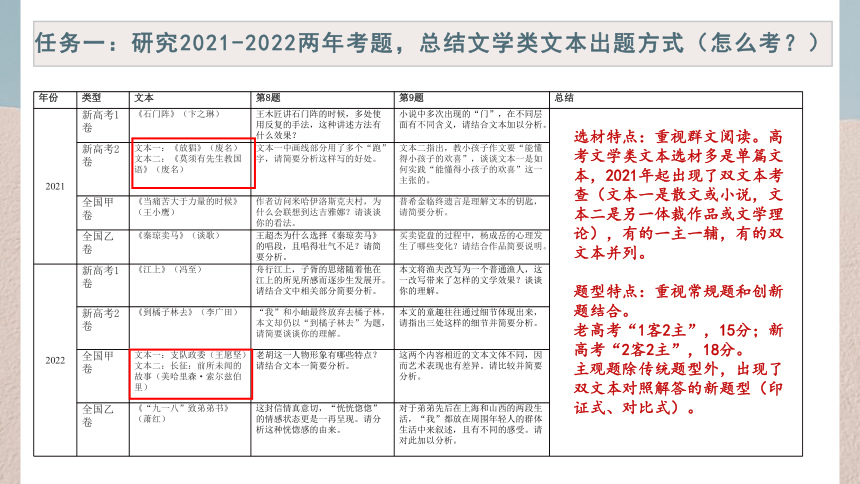

任务一:研究2021-2022两年考题,总结文学类文本出题方式(怎么考?)

选材特点:重视群文阅读。高考文学类文本选材多是单篇文本,2021年起出现了双文本考查(文本一是散文或小说,文本二是另一体裁作品或文学理论),有的一主一辅,有的双文本并列。

题型特点:重视常规题和创新题结合。

老高考“1客2主”,15分;新高考“2客2主”,18分。

主观题除传统题型外,出现了双文本对照解答的新题型(印证式、对比式)。

年份 类型 文本 第8题 第9题 总结

2021 新高考1卷 《石门阵》(卞之琳) 王木匠讲石门阵的时候,多处使用反复的手法,这种讲述方法有什么效果? 小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

新高考2卷 文本一:《放猖》(废名)文本二:《莫须有先生教国语》(废名) 文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。 文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。 全国甲卷 《当痛苦大于力量的时候》(王小鹰) 作者访问米哈伊洛斯克夫村,为什么会联想到达吉雅娜?请谈谈你的看法。 普希金临终遗言是理解文本的钥匙,请简要分析。 全国乙卷 《秦琼卖马》(谈歌) 王超杰为什么选择《秦琼卖马》的唱段,且唱得壮气不足?请简要分析。 买卖瓷盘的过程中,杨成岳的心理发生了哪些变化?请结合作品简要说明。 2022 新高考1卷 《江上》(冯至) 舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。 本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。 新高考2卷 《到橘子林去》(李广田) “我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。 本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。 全国甲卷 文本一:支队政委(王愿坚)文本二:长征:前所未闻的故事(美哈里森·索尔兹伯里) 老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。 这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。 全国乙卷 《“九一八”致弟弟书》(萧红) 这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分析这种恍惚感的由来。 对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。

2023年高考真题

考试类型 文本 第8题 第9题

新高考1卷 《给儿子》(陈村) “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。 读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。

新高考2卷 《社戏(节选)》(沈从文) 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。 文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味?请结合全文谈谈你的理解。

全国甲卷 《机械的诗旅途随笔之一》(巴金) 本文在写“机械的诗”时写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。 这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

全国乙卷 《长出一地的好荞麦》(曹多勇) 文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。 德贵与牛、犁对话,表现了德贵什么样的心理?请结合小说简要分析。

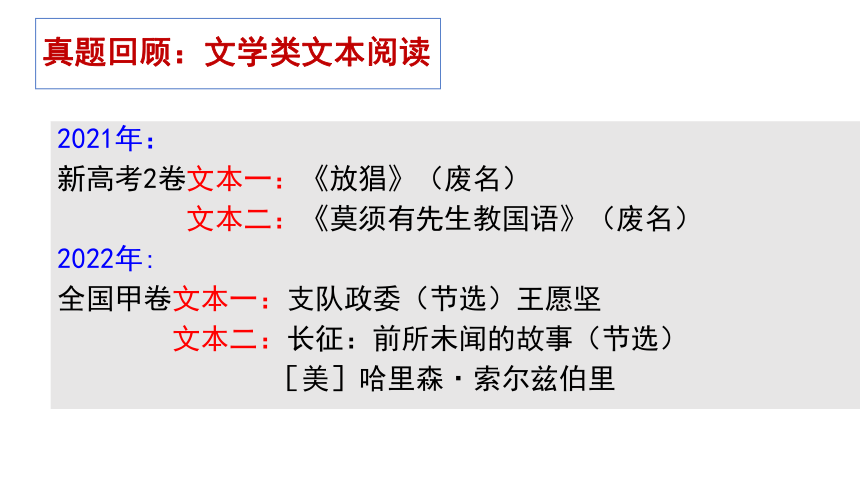

真题回顾:文学类文本阅读

2021年:

新高考2卷文本一:《放猖》(废名)

文本二:《莫须有先生教国语》(废名)

2022年:

全国甲卷文本一:支队政委(节选)王愿坚

文本二:长征:前所未闻的故事(节选)

[美]哈里森·索尔兹伯里

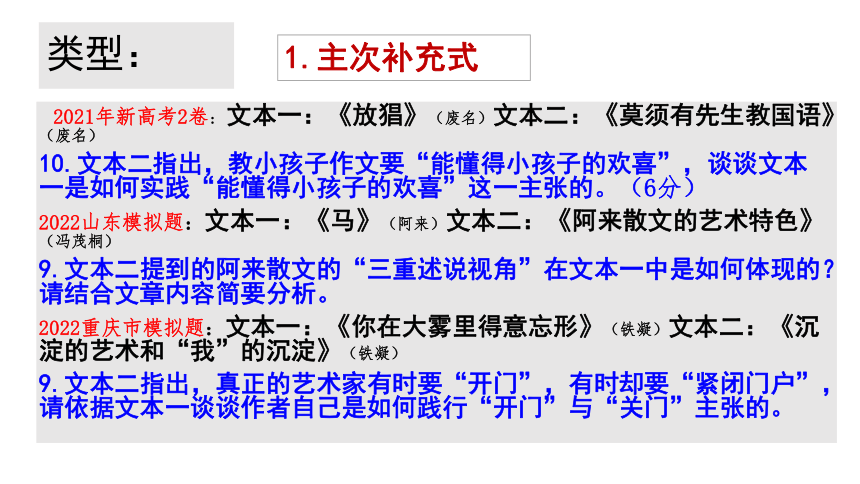

类型:

2021年新高考2卷:文本一:《放猖》(废名)文本二:《莫须有先生教国语》(废名)

10.文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。(6分)

2022山东模拟题:文本一:《马》(阿来)文本二:《阿来散文的艺术特色》(冯茂桐)

9.文本二提到的阿来散文的“三重述说视角”在文本一中是如何体现的?请结合文章内容简要分析。

2022重庆市模拟题:文本一:《你在大雾里得意忘形》(铁凝)文本二:《沉淀的艺术和“我”的沉淀》(铁凝)

9.文本二指出,真正的艺术家有时要“开门”,有时却要“紧闭门户”,请依据文本一谈谈作者自己是如何践行“开门”与“关门”主张的。

1.主次补充式

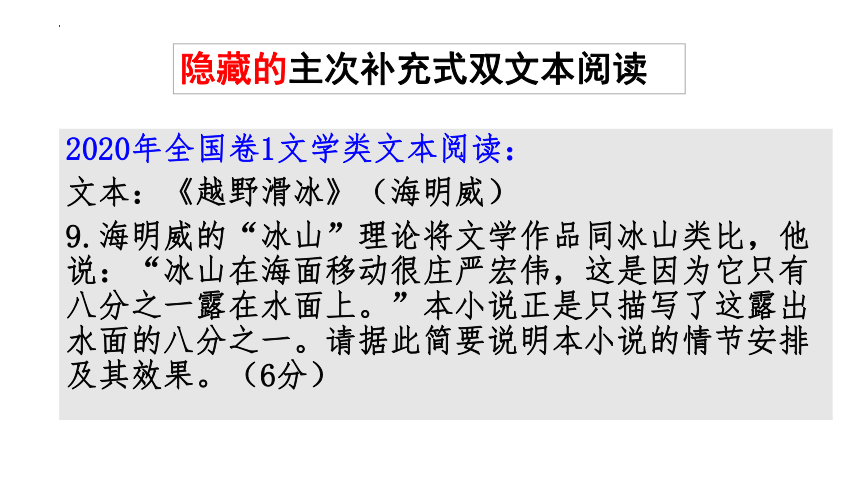

2020年全国卷1文学类文本阅读:

文本:《越野滑冰》(海明威)

9.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

隐藏的主次补充式双文本阅读

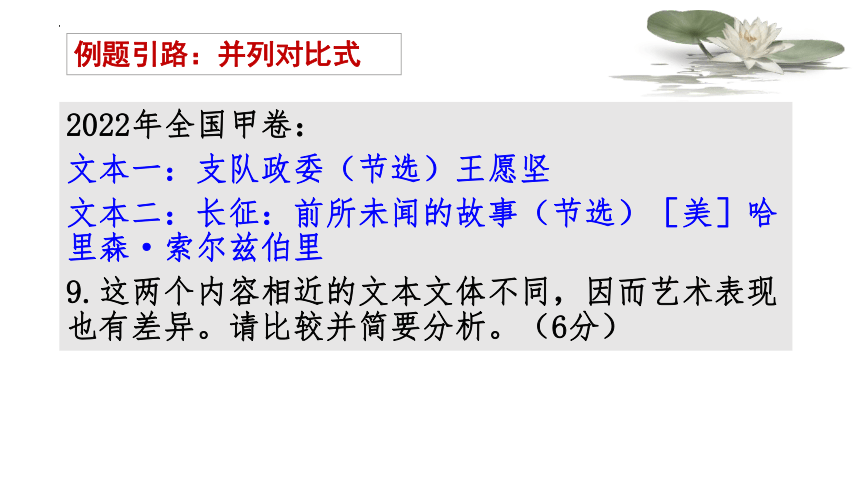

2.并列对比式

2022年全国甲卷:文本一:《支队政委》(王愿坚) 文本二:《长征:前所未闻的故事》([美]哈里森·索尔兹伯里)

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)

2022年广东省模拟题: 文本一:《我所知道的康桥》(徐志摩)文本二:《再别康桥》(徐志摩)

9.文本一和文本二都描绘了康桥美丽的景色,流露出作者对康桥景色的喜爱之情。如果从描写和抒情的角度看,你更喜欢哪一个文本?为什么?(6分)

2022河北省模拟题:文本一:《读碑》(刘成章)文本二:《人民英雄永垂不朽——人民英雄纪念碑碑文敬读》(孙希磊)

8.两个文本都写了读人民英雄纪念碑,内容上的侧重点各是什么?请简要分析。(4分)

类型:

2022年全国甲卷:

文本一:支队政委(节选)王愿坚

文本二:长征:前所未闻的故事(节选)[美]哈里森·索尔兹伯里

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)

例题引路:并列对比式

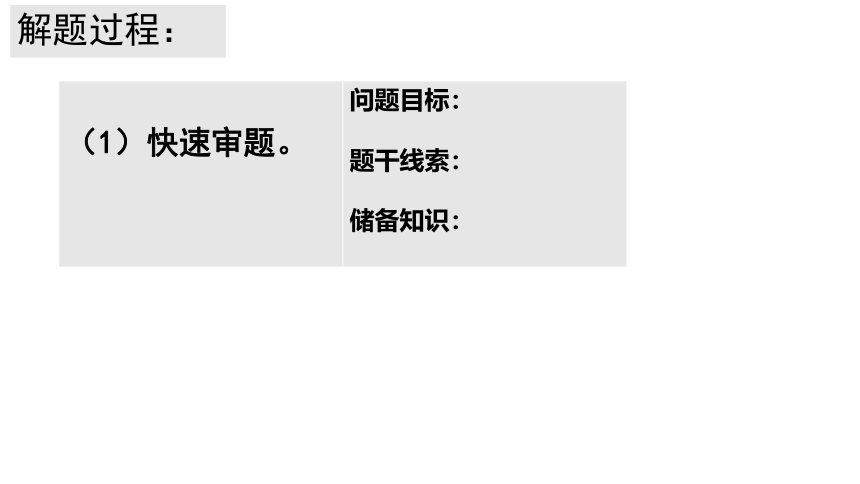

解题过程:

(1)快速审题。 问题目标:

题干线索:

储备知识:

问题目标:

艺术表现的差异

题干线索:

储备知识:

文体知识

文本一、二各属于何种文体?

内容相近、文体不同

为塑造人物服务。

烘托/制约人物的性格。

人物刻画:

深入细致。

环境:具体充分

情节:完整、跌宕起伏

推动/暗示情节的发展。

文体知识:

文本一:小说

文本二:长征:前所未闻的故事(节选)[美]哈里森·索尔兹伯里

【注】①见陈丕显回忆录《赣南三年游击战争》。②材料来自1984年3月23日对胡华的采访。

能间接说明文本二的什么文体特征?

链接课本:《长征胜利万岁》、《大战中的插曲》(回忆录)、《县委书记的榜样——焦裕禄》(通讯)

纪实文学,是指借助个人体验方式(亲历、采访等)或使用历史文献(日记、书信、档案、新闻报道等),以非虚构方式反映现实生活或历史中的真实人物与真实事件的文学作品,其中包括报告文学、历史纪实、回忆录、传记等多种文体。

文体知识:

文本二:纪实文学

解题过程:

内容相近。

(2)有序阅读。 明确阅读顺序:

明确阅读中的重点内容:

阅读、勾画、对比结果:

解题过程:

(3)答案呈现。 明确得分关键词:

分点并列呈现:

参考示例:

①文本一为小说,是虚构,强调文学的艺术性;文本二为回忆录(纪实文学),强调文学的真实性。

②文本一运用场景描写、细节描写、言行描写等多种表现手法,塑造了老胡(意志坚定、处事果断、善于做思想工作)这一艺术形象;文本二以采访、回忆录等为基础,记录了陈毅的真实经历。

③文本一以描写为主,语言形象生动;文本二以叙事为主,语言平实简洁。

提问方式:两个文本相同之处 + 不同之处(答题角度)+ 结合文本分析

答题方法:

1.审题(前提):明确问题目标+题干线索(答题角度、要点),调取相关储备知识。

2.筛选: 根据答题角度和要点,在文本中找到具体体现。

3.规范答题:明确得分关键词,分点并列呈现。

双文本比较式主观题

学习任务二:学以致用,能力提升

文本一:《砸缸的人》 文本二:《宋史·司马光传》

参考命题:同样是关于司马光砸缸的故事,文本一是小说,文本二是正史,文体不同,其艺术效果也有区别,请简要说明。

参考答案:

1.小说虚构,可以对人物和事件进行艺术加工,注重文学性;正史记录真实人物和事件,注重真实性。

2.小说运用多种表达方式,记叙、描写相结合,以完整的故事情节,塑造丰满立体的人物形象;正史记叙为主,以简笔勾勒人物,突出重点,使之形象鲜明,

3.小说艺术手法多样,运用动作、语言、神态描写塑造人物,语言生动形象;正史叙事简约,语言平实简洁。

4.小说通过人物情节环境表现主题,含蓄委婉;正史选取人物和事件注重思想性,春秋笔法,蕴含褒贬。

学习任务三:举一反三

文本:《江上》

9.渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)

参考答案:

①把渔夫改为无意施恩的普通人,更显出平凡人“恩惠”的博大;

②借渔夫来书写一个散淡处世的境界,与伍子胥的世界构成对比;

③放弃描述惊险的外部冲突,转向探究人物的内心冲突;

④使故事的传奇色彩有所减弱,而现实寓意则有所增强。

评分参考:每答出一点给2分,给满6分为止。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

2023年高考蓝皮书样卷(全国1卷)

文本一《边城(节选)》(沈从文),文本二《<边城>话剧》

9.有人说,文本二中的画线句子改编得不佳,请谈谈你的看法。(6分)

参考答案:

确实改编得不佳,

①画线句子描写了傩送、翠翠二人两心相印、含情脉脉的情状。

②前文写二人初见时,翠翠时刻防备对方,而此时两心相悦,则显得较为突兀,不符合人物的性格特点和心理变化。

③小说中翠翠、傩送的言行,写出了翠翠与二老的误会场景,使情节衔接得自然顺畅,符合生活逻辑和人物心理。

(评分参考:共6分,每点2分;要点明确,意思答对即可)

课堂总结:读懂文本是根本,提高素养为关键

备考策略:

1.夯实基础,改变观念。健全小说、散文知识体系,提高信息筛选能力,避免套路,结合具体情境解决问题。

2.常规题与创新题并重。熟练掌握基本题型的答题步骤与相关积累;强化印证式、对照式等主观题新题型的练习,会联系文体知识解决情境问题;规范答案,实现答案专业化。

2024届高考备考文学类文本阅读专题

解锁文学类双文本阅读主观题新题型

对比式主观题

任务一:研究2021-2022两年考题,总结文学类文本出题方式(怎么考?)

选材特点:重视群文阅读。高考文学类文本选材多是单篇文本,2021年起出现了双文本考查(文本一是散文或小说,文本二是另一体裁作品或文学理论),有的一主一辅,有的双文本并列。

题型特点:重视常规题和创新题结合。

老高考“1客2主”,15分;新高考“2客2主”,18分。

主观题除传统题型外,出现了双文本对照解答的新题型(印证式、对比式)。

年份 类型 文本 第8题 第9题 总结

2021 新高考1卷 《石门阵》(卞之琳) 王木匠讲石门阵的时候,多处使用反复的手法,这种讲述方法有什么效果? 小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

新高考2卷 文本一:《放猖》(废名)文本二:《莫须有先生教国语》(废名) 文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。 文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。 全国甲卷 《当痛苦大于力量的时候》(王小鹰) 作者访问米哈伊洛斯克夫村,为什么会联想到达吉雅娜?请谈谈你的看法。 普希金临终遗言是理解文本的钥匙,请简要分析。 全国乙卷 《秦琼卖马》(谈歌) 王超杰为什么选择《秦琼卖马》的唱段,且唱得壮气不足?请简要分析。 买卖瓷盘的过程中,杨成岳的心理发生了哪些变化?请结合作品简要说明。 2022 新高考1卷 《江上》(冯至) 舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。 本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。 新高考2卷 《到橘子林去》(李广田) “我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。 本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。 全国甲卷 文本一:支队政委(王愿坚)文本二:长征:前所未闻的故事(美哈里森·索尔兹伯里) 老胡这一人物形象有哪些特点?请结合文本一简要分析。 这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。 全国乙卷 《“九一八”致弟弟书》(萧红) 这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分析这种恍惚感的由来。 对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。

2023年高考真题

考试类型 文本 第8题 第9题

新高考1卷 《给儿子》(陈村) “下田去吧,儿子”这个段落,写出了多重的身心感受。请加以梳理概括。 读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。

新高考2卷 《社戏(节选)》(沈从文) 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。 文中记述社戏的筹备及演出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”“照例”等,含有哪些意味?请结合全文谈谈你的理解。

全国甲卷 《机械的诗旅途随笔之一》(巴金) 本文在写“机械的诗”时写到工人,请简要分析二者之间的内在联系。 这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处?请结合文本简要分析。

全国乙卷 《长出一地的好荞麦》(曹多勇) 文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。 德贵与牛、犁对话,表现了德贵什么样的心理?请结合小说简要分析。

真题回顾:文学类文本阅读

2021年:

新高考2卷文本一:《放猖》(废名)

文本二:《莫须有先生教国语》(废名)

2022年:

全国甲卷文本一:支队政委(节选)王愿坚

文本二:长征:前所未闻的故事(节选)

[美]哈里森·索尔兹伯里

类型:

2021年新高考2卷:文本一:《放猖》(废名)文本二:《莫须有先生教国语》(废名)

10.文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。(6分)

2022山东模拟题:文本一:《马》(阿来)文本二:《阿来散文的艺术特色》(冯茂桐)

9.文本二提到的阿来散文的“三重述说视角”在文本一中是如何体现的?请结合文章内容简要分析。

2022重庆市模拟题:文本一:《你在大雾里得意忘形》(铁凝)文本二:《沉淀的艺术和“我”的沉淀》(铁凝)

9.文本二指出,真正的艺术家有时要“开门”,有时却要“紧闭门户”,请依据文本一谈谈作者自己是如何践行“开门”与“关门”主张的。

1.主次补充式

2020年全国卷1文学类文本阅读:

文本:《越野滑冰》(海明威)

9.海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)

隐藏的主次补充式双文本阅读

2.并列对比式

2022年全国甲卷:文本一:《支队政委》(王愿坚) 文本二:《长征:前所未闻的故事》([美]哈里森·索尔兹伯里)

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)

2022年广东省模拟题: 文本一:《我所知道的康桥》(徐志摩)文本二:《再别康桥》(徐志摩)

9.文本一和文本二都描绘了康桥美丽的景色,流露出作者对康桥景色的喜爱之情。如果从描写和抒情的角度看,你更喜欢哪一个文本?为什么?(6分)

2022河北省模拟题:文本一:《读碑》(刘成章)文本二:《人民英雄永垂不朽——人民英雄纪念碑碑文敬读》(孙希磊)

8.两个文本都写了读人民英雄纪念碑,内容上的侧重点各是什么?请简要分析。(4分)

类型:

2022年全国甲卷:

文本一:支队政委(节选)王愿坚

文本二:长征:前所未闻的故事(节选)[美]哈里森·索尔兹伯里

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)

例题引路:并列对比式

解题过程:

(1)快速审题。 问题目标:

题干线索:

储备知识:

问题目标:

艺术表现的差异

题干线索:

储备知识:

文体知识

文本一、二各属于何种文体?

内容相近、文体不同

为塑造人物服务。

烘托/制约人物的性格。

人物刻画:

深入细致。

环境:具体充分

情节:完整、跌宕起伏

推动/暗示情节的发展。

文体知识:

文本一:小说

文本二:长征:前所未闻的故事(节选)[美]哈里森·索尔兹伯里

【注】①见陈丕显回忆录《赣南三年游击战争》。②材料来自1984年3月23日对胡华的采访。

能间接说明文本二的什么文体特征?

链接课本:《长征胜利万岁》、《大战中的插曲》(回忆录)、《县委书记的榜样——焦裕禄》(通讯)

纪实文学,是指借助个人体验方式(亲历、采访等)或使用历史文献(日记、书信、档案、新闻报道等),以非虚构方式反映现实生活或历史中的真实人物与真实事件的文学作品,其中包括报告文学、历史纪实、回忆录、传记等多种文体。

文体知识:

文本二:纪实文学

解题过程:

内容相近。

(2)有序阅读。 明确阅读顺序:

明确阅读中的重点内容:

阅读、勾画、对比结果:

解题过程:

(3)答案呈现。 明确得分关键词:

分点并列呈现:

参考示例:

①文本一为小说,是虚构,强调文学的艺术性;文本二为回忆录(纪实文学),强调文学的真实性。

②文本一运用场景描写、细节描写、言行描写等多种表现手法,塑造了老胡(意志坚定、处事果断、善于做思想工作)这一艺术形象;文本二以采访、回忆录等为基础,记录了陈毅的真实经历。

③文本一以描写为主,语言形象生动;文本二以叙事为主,语言平实简洁。

提问方式:两个文本相同之处 + 不同之处(答题角度)+ 结合文本分析

答题方法:

1.审题(前提):明确问题目标+题干线索(答题角度、要点),调取相关储备知识。

2.筛选: 根据答题角度和要点,在文本中找到具体体现。

3.规范答题:明确得分关键词,分点并列呈现。

双文本比较式主观题

学习任务二:学以致用,能力提升

文本一:《砸缸的人》 文本二:《宋史·司马光传》

参考命题:同样是关于司马光砸缸的故事,文本一是小说,文本二是正史,文体不同,其艺术效果也有区别,请简要说明。

参考答案:

1.小说虚构,可以对人物和事件进行艺术加工,注重文学性;正史记录真实人物和事件,注重真实性。

2.小说运用多种表达方式,记叙、描写相结合,以完整的故事情节,塑造丰满立体的人物形象;正史记叙为主,以简笔勾勒人物,突出重点,使之形象鲜明,

3.小说艺术手法多样,运用动作、语言、神态描写塑造人物,语言生动形象;正史叙事简约,语言平实简洁。

4.小说通过人物情节环境表现主题,含蓄委婉;正史选取人物和事件注重思想性,春秋笔法,蕴含褒贬。

学习任务三:举一反三

文本:《江上》

9.渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)

参考答案:

①把渔夫改为无意施恩的普通人,更显出平凡人“恩惠”的博大;

②借渔夫来书写一个散淡处世的境界,与伍子胥的世界构成对比;

③放弃描述惊险的外部冲突,转向探究人物的内心冲突;

④使故事的传奇色彩有所减弱,而现实寓意则有所增强。

评分参考:每答出一点给2分,给满6分为止。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

2023年高考蓝皮书样卷(全国1卷)

文本一《边城(节选)》(沈从文),文本二《<边城>话剧》

9.有人说,文本二中的画线句子改编得不佳,请谈谈你的看法。(6分)

参考答案:

确实改编得不佳,

①画线句子描写了傩送、翠翠二人两心相印、含情脉脉的情状。

②前文写二人初见时,翠翠时刻防备对方,而此时两心相悦,则显得较为突兀,不符合人物的性格特点和心理变化。

③小说中翠翠、傩送的言行,写出了翠翠与二老的误会场景,使情节衔接得自然顺畅,符合生活逻辑和人物心理。

(评分参考:共6分,每点2分;要点明确,意思答对即可)

课堂总结:读懂文本是根本,提高素养为关键

备考策略:

1.夯实基础,改变观念。健全小说、散文知识体系,提高信息筛选能力,避免套路,结合具体情境解决问题。

2.常规题与创新题并重。熟练掌握基本题型的答题步骤与相关积累;强化印证式、对照式等主观题新题型的练习,会联系文体知识解决情境问题;规范答案,实现答案专业化。

同课章节目录