高一年级语文统编版必修下册课件(共39张PPT)第一单元3《鸿门宴》

文档属性

| 名称 | 高一年级语文统编版必修下册课件(共39张PPT)第一单元3《鸿门宴》 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-09 19:17:04 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

必修下册第一单元

学习目标

壹

疏通文意,准确理解《鸿门宴》的文章内容,掌握文中重要的文言知识(实词、虚词、句式等)。

贰

理解《鸿门宴》中的人物形象,赏析人物刻画方法及文章的写作艺术。

叁

了解史传文学《史记》的特点,培养质疑探究能力。

学习重点

准确掌握文中的重要实词和虚词用法。

抓住文本细节,分析深层内涵。

学习难点

教法与学法

小组合作探究法,诵读法,比较法,点拨法,读写结合法

3课时

学习课时数

第一课时

教学过程

壹

历史上最惊心动魄的饭局

鸿门在今陕西临潼东北。本是一个地名。但因为历史上的两个名人,在这里进行了一次设宴会晤,但不欢而散,弄得这三个字,从此被冠上了“不怀好意的宴请”的头衔。

一、情境导入

1.了解司马迁

活动一:预习效果检测

二、学习活动

司马迁(公元前145年—公元前87年),字子长,夏阳(今陕西韩城)人,一说龙门(今山西河津)人。西汉史学家、文学家、思想家。

其父司马谈为太史令,学问渊博。他10岁开始读古书,学习刻苦,遇到问题,反复思考。20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历。他几次同汉武帝出外巡游,到过很多地方。

司马谈死后,他接替做了太史令。太初元年(公元前104年),开始动手编《史记》。

天汉二年(公元前99年),李陵出击匈奴,兵败投降,汉武帝大怒。司马迁为李陵辩护,得罪了汉武帝,获罪被捕,被判宫刑。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”为了完成父亲遗愿,完成《史记》,司马迁含垢忍辱忍受腐刑。

2.了解《史记》

《史记》,是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。该著作前后经历了14年,才得以完成。

《史记》全书包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度:礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)。《史记》共一百三十篇,五十二万六千五百余字,比《淮南子》多三十九万五千余字,比《吕氏春秋》多二十八万八千余字。

《史记》规模宏大,体系完备,而且对此后的纪传体史书影响很深,历朝正史皆采用这种体裁撰写。

《史记》被列为“二十四史”之首,与《汉书》《后汉书》《三国志》合称“前四史” 。被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

01

02

03

04

公元前206年,刘邦率领起义军攻破武关,进入关中地区。秦王子婴向刘邦投降。刘邦入关后,与秦民约法三章,并派人驻守函谷关,以防项羽进攻。当项羽到达函谷关后,得知刘邦取得胜利,并歼灭了秦军的主力,已经攻陷关中,一怒之下攻陷了关隘,并推进至戏水之西。刘邦当时与其军队同处霸上,暂未会见项羽。当时项羽的兵力大约是40万人,刘邦军队共约10万人。

3.了解《鸿门宴》的相关历史背景

飨(xiǎng)士卒 鲰(zōu)生 卮(zhī)酒 数(shuò)目项王

玉玦(jué) 樊哙(kuài) 交戟(jǐ) 瞋(chēn)目

目眦(zì) 跽(jì)

4.读准字音

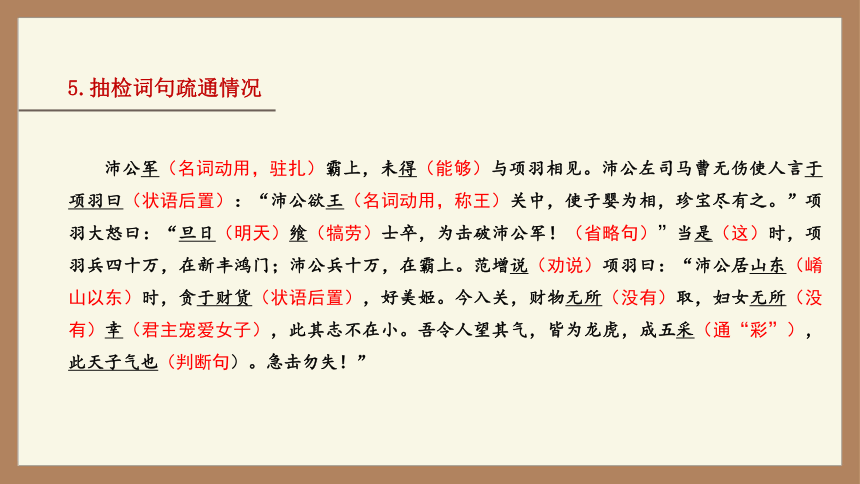

5.抽检词句疏通情况

沛公军(名词动用,驻扎)霸上,未得(能够)与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰(状语后置):“沛公欲王(名词动用,称王)关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日(明天)飨(犒劳)士卒,为击破沛公军!(省略句)”当是(这)时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说(劝说)项羽曰:“沛公居山东(崤山以东)时,贪于财货(状语后置),好美姬。今入关,财物无所(没有)取,妇女无所(没有)幸(君主宠爱女子),此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五采(通“彩”),此天子气也(判断句)。急击勿失!”

活动二:了解《鸿门宴》

1.自读文章,圈画重要信息,概括故事梗概。

①无伤告密、范增献计

②项伯夜访、张良献计

③刘项约婚、项伯游说

④刘邦谢罪、项王留饮

⑤范增举玦、项庄舞剑

⑥项伯翼蔽、樊哙闯帐

⑦樊哙力斥、沛公逃席、诛杀无伤

2.研读相关语段,草拟《鸿门宴》座位图。

亚父范增

沛公刘邦

项羽

项伯

张良

北

作业

梳理《鸿门宴》中的文言词、句知识点,制作并积累文言实词卡片。

第二课时

贰

一、情境导入

那么同学们认为,鸿门宴一战,影响最大的因素是什么呢?请举手。

那么我们就一起来看一下鸿门宴中的人物是如何刻画出来的?

很多同学都认为人的因素很关键。

我们知道,鸿门宴与其说是一场宴会,不如说是一场另类的没有硝烟的战争。关于战争的成功因素,孟子曾经提过天时地利人和,并且认为,这三个因素,天时不如地利,地利不如人和。

活动一:概括人物形象

二、学习活动

1.思考:大家回忆一下文中有几个关键人物,分别是谁?给你留下了什么样的印象?能否为他们分一下阵营?填写表格。

楚 汉

主帅 项羽许诺项伯、轻信刘邦、断送曹无伤、不睬范增,有勇无谋、刚愎自用、骄傲自大、粗疏大意、拙于应对、养奸遗患、任人唯亲 刘邦争取项伯、说服项羽,以及遇事和张良、樊哙商量,一再征询他们“为之奈何”,诡谲狡诈、能说善辩、能屈能伸、果断坚决、知人善任、善纳意见

谋士 范增老谋深算,有政治远见,但急躁易怒、多谋偏激 张良恭谨多谋、忠诚不二,老练多谋

武士 项庄由于受阻挠不能施展计划 樊哙临危不惧,有勇有谋

奸细 项伯不被项羽追责,反而听他的意见“许诺” 曹无伤被刘邦立诛杀

2.小组内交流分析:两两比较分析,比如分析同为主帅的项羽和刘邦,同为谋士的范增和张良,同为武士的项庄和樊哙等,看他们在鸿门宴上的表现及产生的影响,分析原因。

分析同为谋士的张良和范增,却一个劝谏成功,一个劝谏失败。这是为什么呢?

简单来说,与双方的人物性格有关系。范增年已老迈,为项羽亚父,处处以长辈自居,张扬跋扈,言辞间很不客气,因此,他的劝谏基本上都是直接粗暴的结论,有时候会令项羽难以接受。而项羽为人刚愎自用,久而久之就会对范增的耳提面命不满。而从另一阵营来看,张良计谋不输范增,且善于劝谏,讲究方式方法,刘邦也善于虚心纳谏,二者配合默契,所以才能相得益彰。

补充阅读

然则当以何事去?增劝羽杀沛公,羽不听,终以此失天下,当以是去耶?曰:否。增之欲杀沛公,人臣之分也,羽之不杀,犹有君人之度也,增曷为以此去哉?《易》曰:“知几其神乎!”《诗》曰:“如彼雨雪,先集为霰。”增之去,当于羽杀卿子冠军时也。陈涉之得民也,以项燕、扶苏。项氏之兴也,以立楚怀王孙心。而诸侯叛之也,以弑义帝。且义帝之立,增为谋主矣。义帝之存亡,岂独为楚之盛衰,亦增之所与同祸福也。未有义帝亡而增独能久存者也。羽之杀卿子冠军也,是弑义帝之兆也。其弑义帝,则疑增之本也,岂必待陈平哉?物必先腐也,而后虫生之;人必先疑也,而后谗入之。陈平虽智,安能间无疑之主哉?

吾尝论义帝,天下之贤主也:独遣沛公入关,不遣项羽;识卿子冠军于稠人之中,而擢以为上将,不贤而能如是乎?羽既矫杀卿子冠军,义帝必不能堪。非羽弑帝,则帝杀羽,不待智者而后知也。增始劝项梁立义帝,诸侯以此服从,中道而弑之,非增之意也,夫岂独非其意,将必力争而不听也。不用其言而杀其所立,羽之疑增,必自此始矣。

方羽杀卿子冠军,增与羽比肩而事义帝,君臣之分未定也。为增计者,力能诛羽则诛之,不能则去之,岂不毅然大丈夫也哉?增年已七十,合则留,不合则去,不以此时明去就之分,而欲依羽以成功名。陋矣!虽然,增,高帝之所畏也。增不去,项羽不亡。呜呼!增亦人杰也哉!

汉用陈平计,间疏楚君臣。项羽疑范增与汉有私,稍夺其权。增大怒曰:“天下事大定矣,君王自为之,愿赐骸骨归卒伍。”归未至彭城,疽发背死。苏子曰:增之去,善矣。不去,羽必杀增。独恨其不早尔。

活动二:赏析文本特色

以时间顺序展开,以鸿门宴为中心事件,以杀不杀刘邦为线索。

小组合作探究:结合文章,思考一下这些人物是如何一一出场的。

矛盾集中

宴会上

宴会前

宴会后

所以,人物的描绘是在矛盾的展开中完成的。

战与不战。“急击勿失!”

杀与不杀。范增,项庄。

追与不追。

补充分析

围绕这个主要矛盾而出现的曹无伤献言、项伯泄密、张良定计、范增示玦、樊哙闯宴等一系列情节,都作为条件,制约和影响着矛盾的发展,是副线。这些情节复杂交错,叠出横生,造成了整个故事情节的曲折多变,动人心弦。

刘项矛盾,是从刘邦破咸阳后正式开始的,曹无伤献言、范增说项,是促成这一矛盾激化的条件。项羽的“旦日飨士卒,为击破沛公军”和范增的“急击勿失”这些话,渲染了一种大战爆发前的紧张气氛。在这危急时刻,忽然项伯夜驰来告,刘邦一方及时地抓住并成功地利用了这个条件,于是出现了刘邦来谢、项羽留宴的事。至此,矛盾得到了暂时的缓和。

《史记》是忠实于历史事实记载的,但作者却在“实录”的基础上刻画鲜明的人物形象,使文章有极强的故事性,富有艺术感染力。鸿门宴一节,矛盾的线索众多,但构成本文情节主干的基本矛盾,是刘项双方基于个人利害而产生的和战问题。

但和战问题并没有解决,因项一方还有范增这一谋士在起作用。在范增看来,刘置身于宴会,等于落网之鱼,应于宴上杀之。于是杀刘和保刘,转而成为矛盾的焦点。范增他先是再三举玦示意,继则安排项庄舞剑,矛盾顿时尖锐起来了。正在此时,樊哙闯入军门。他的“瞋目”怒视,项羽的“按剑而跽”,使宴会气氛达到了空前的紧张状态。

不料,樊哙的豪勇引起了项羽的欣赏。特别是他的慷慨陈词,说得项羽理屈词穷,这才扭转了局面,使剑拔弩张之势,又趋缓和。这时刘邦借故离席而去。矛盾似乎解决了,实则不然。项羽派人召还。在此情况下,刘邦即使逃去,也随时都有可能触怒项羽而重新引起战争,读者仍在为人物的命运提心吊胆。及至张良谢宴,项羽受璧,范增认输,才表示了和战矛盾的完全解决。宴会以刘胜项败而结束。《鸿门宴》的故事情节,就是这样一张一弛,时起时伏,激动人心,引人入胜。

1

通过对人物的言行的描写来刻画人物形象。

思考:分析人物形象的方法,文言文和现代文的方法一样,除了找表现的事件之外,还通过什么呢?人物描写。这一点非常重要,在高考现代文阅读尤其是小说阅读考查人物形象类的考点中,经常出现。同学们看一下,本文关于人物的描写有什么特点?

比如樊哙闯宴一节中:作者通过“闯营”“披帷”“瞋目”等一系列行动和他那“与之同命”的豪言的描写,生动地表现了他的忠贞豪勇。当受到意外的礼遇时,则又乘势向项羽陈之以理,明劝暗斥,词严义正,说得项羽无言以对。这又显示出了他的勇中有智、粗犷的性格特征。这些性格特点,由于是在矛盾发展的关键时刻表现出来的,因此,特别使人感到鲜明突出。

在材料的选择上做到了四个字,即“繁、简、省、复”。具体说来,樊哙闯宴一节就写得繁,前面已叙述过。

作者写了“闯营”“披帷”“瞋目”“饮酒”“斥项羽”等一系列行动和语言,不惜笔墨地进行叙述,使结构极为严谨。再如,“简”,写刘邦杀曹无伤就只一句话,一笔带过。又如“省”,作者写张良俱告沛公的内容,就写得很省略,但又把事情说清楚了。又如“复”,反复的语言就很多了。与双方矛盾斗争有关的情节就大笔挥洒,尽力叙述。这样一来,该“繁”则“繁”,该“简”则“简”,该“省”则“省”,而该“反复”的反复,使文章结构严谨,主题突出,人物形象鲜明,故事情节曲折多变。

(详见前面第1题中的人物表格。)

2

对比中突出人物形象。

3

材料组织上很精当。

小结

1

文章有极强的故事性,故事情节一张一弛,时起时伏,激动人心,引人入胜。

2

善于通过人物的言行来刻画人物的性格。

3

作品结构严谨,在处理材料上做到了精当。

《鸿门宴》的艺术特色:

4

运用对比的手法突出人物的性格。

作业

阅读《史记·项羽本纪》中有关项羽之死的部分,有兴趣的同学可以全读。

第三课时

叁

“尽信书不如无书”

《鸿门宴》虽然是史传散文,出自《史记》,但有很多地方还是值得怀疑,这些司马迁当初或许已经想到,但他为什么还这么写呢?带着这些疑问,本节课继续探索《鸿门宴》。

一、情境导入

活动一:历史“小记者”

二、学习活动

如果你是一名可以穿越历史的小记者,可以回到西汉司马迁生活的时代,有一次采访司马迁的机会,你会设置哪些疑问?(还原历史情境,多边发散思维,小组内交流疑惑之处。)

问题4:当时鸿门之宴,必有禁卫之诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里,亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问?而在外竟无一人为羽之耳目者?矧范增欲击沛公,惟恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶?此皆可疑。(明·董份)刘邦单枪匹马地从项羽大部队人马眼皮子底下逃宴而去,怎么可能成功呢?项羽真的是这样失败的吗?

问题1:对项羽的称呼,同一篇文章中,为什么有“项王”,又有“将军”?

问题2:项羽为什么在鸿门宴上没有杀刘邦?项羽真的是个二百五吗?

问题3:项伯为什么夜报项王?这不是犯了泄露军机之重罪吗?

活动二:答历史“小记者”问

假如你是司马迁,或者是其他相关人物(历史当事人、历史专家等),就“小记者”提出的那些问题,将作出怎样的回答?(小组抽签选题,内部交流探讨,派代表回答)

问题1:对项羽的称呼,同一篇文章中,为什么有“项王”,又有“将军”?(司马迁在本文中以项羽在鸿门宴后自称的“西楚霸王”之位,提前以“项王”之尊称呼了项羽。)

01

大概是司马迁为了表明项羽入关之后,彻底灭绝了秦帝的王统,并进一步开始架空楚怀王的权力,从此彻底成为一个主宰天下的实力派人物,所以,司马迁便在行文之时,刻意把鸿门宴之后的自封的“王”,用到了鸿门宴前后,以这种微言大义的形式,反映当时的天下权柄。

别人称项王,但刘邦却称将军的原因:承认实力悬殊,但在地位上平等。

微言大义的笔法。

02

03

提示:

补充了解

(1)《史记》中有“孔子世家”。

(世家——叙述贵族王侯的历史)

(列传——诸侯之外名官名人的事迹)

(2)东汉哲学家王充《论衡·超奇篇》有“孔子作《春秋》以示王意,然则孔子之《春秋》,素王之业也;诸子之传书,素相之事也”。当代哲学家冯友兰在其所著《中国哲学简史》中也提到有儒学家认为孔子修《春秋》是代王者立法,有王者之道,而无王者之位,故被称为“素王”。

太史公写人物,把自己的爱憎感情融入其中,有强烈的主观色彩。

简要分析

问题2:项羽为什么在鸿门宴上没有杀刘邦?项羽真的是个二百五吗?

(1)严重的性格缺陷说。一方面残暴倨傲,逞匹夫之勇;一方面又优柔寡断,好沽名钓誉。

(2)项羽在政治上比较幼稚,虽然勇夺三军,却先后被刘邦樊哙的话所迷惑。

深入分析

不愿杀只带“百余骑”的刘邦,只愿光明正大一决雌雄,不愿做“当宴杀人”这样的事。

其理想并非想统一天下,而是当诸侯的霸主。

一是不必,二是不能。首先刘邦示弱在先,并且表示将让出已经占领的地盘;刘邦有十万兵力,相攻必有损失,因此,不必杀。其次,项羽的大军是联军,如果杀掉“道义”上占据优势的刘邦(毕竟刘邦的行为合乎“怀王之约”),其他诸侯的反应难以预料,对自己的名声很不利,因此不能杀。

(1)贵族精神,大将风度。

(2)当时历史实情决定。

(3)项羽的政治理念。

司马迁评项羽:

……及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

——《史记·项羽本纪》

问题3:项伯为什么夜报项王?这不是犯了泄露军机之重罪吗?历史上的项伯真的会如此干吗?

提示:

02

梁玉绳就称:“项伯之招子房,非奉羽之命也,何以言报?且私良会沛,伯负漏师之重罪,尚敢告羽乎?使羽诘曰‘公安与沛公语’,则伯将奚对。”

现代学者韩兆琦也认为,鸿门宴“汇合了许多人艺术加工的民间故事”。

结合《黥布列传》中的记载,黥布降汉后,“(布)于是乃使人入九江。楚已使项伯收九江兵,尽杀布妻子”,楚汉战争时,项伯仍备受项羽信任。倘若项伯在鸿门宴前未经项羽许可而私会张良及刘邦,是泄露军情之重罪,不可能再受信任。然而鸿门宴后项伯在楚军中仍受重用,照此分析,其与张良乃至刘邦会面,逻辑上应是衔项羽之命劝其臣服,绝非私会。

01

03

问题4:当时鸿门之宴,必有禁卫之诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里,亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问?而在外竟无一人为羽之耳目者?矧范增欲击沛公,惟恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶?此皆可疑。(明·董份)刘邦单枪匹马地从项羽大部队人马眼皮子底下逃宴而去,怎么可能成功呢?项羽真的是这样失败的吗?

提示:

项羽没有必须杀刘邦的理由,在他眼中刘邦和他实力悬殊,还构不成威胁

方面一

项羽没有必须杀刘邦的理由,在他眼中刘邦和他实力悬殊,还构不成威胁

项羽的败亡原因从古至今有很多分析和讨论,主要集中在当时项羽所采用的错误策略以及项羽的人格缺陷方面。鸿门宴上项羽纵虎归山的原因亦可归结为这两方面。

项羽没有必须杀刘邦的理由,在他眼中刘邦和他实力悬殊,还构不成威胁

方面二

项羽也考虑到杀了刘邦可能在各路诸侯军中的不良影响;此外,项羽为人重感情、讲义气,吃软不吃硬,刘邦一味地伏低做小,项羽的杀心便渐消去了。

《鸿门宴》是《史记》中极其精彩的一篇,“史圣”司马迁对这位失败了的英雄倾注了太多的感情,使其具有久远的人格魅力。可以说巨鹿之战的辉煌胜利使项羽乐观地估计了战争的形势,丧失了应有的判断能力,也构成了他对战争的一种近乎盲目的自信和崇拜,铸就了他的悲剧性格。他的精神世界里惟一的支柱或许就是每次战斗赢得胜利。项羽不屑小计谋是真诚的,他梦想用他所崇尚的武力去解决一切问题,最终,项羽用性格的笔为世人书写下了只属于他的人生篇章,算是一种对自己的薄奠。无论是独夫的刚愎自用还是英雄的顾盼无奈,无论是力能扛鼎拔山,还是乌江别姬自刎,光照至今的是夕阳般的英雄末路的辉煌与悲壮。

小结

作业

1.指出你认为的《烛之武退秦师》中的不合理之处,并给出简要分析。

2.根据《烛之武退秦师》《鸿门宴》中不合理之处,借助网络资料,思考史书中的历史与真实的历史之间的关系,写一篇不少于500字的小论文。

必修下册第一单元

学习目标

壹

疏通文意,准确理解《鸿门宴》的文章内容,掌握文中重要的文言知识(实词、虚词、句式等)。

贰

理解《鸿门宴》中的人物形象,赏析人物刻画方法及文章的写作艺术。

叁

了解史传文学《史记》的特点,培养质疑探究能力。

学习重点

准确掌握文中的重要实词和虚词用法。

抓住文本细节,分析深层内涵。

学习难点

教法与学法

小组合作探究法,诵读法,比较法,点拨法,读写结合法

3课时

学习课时数

第一课时

教学过程

壹

历史上最惊心动魄的饭局

鸿门在今陕西临潼东北。本是一个地名。但因为历史上的两个名人,在这里进行了一次设宴会晤,但不欢而散,弄得这三个字,从此被冠上了“不怀好意的宴请”的头衔。

一、情境导入

1.了解司马迁

活动一:预习效果检测

二、学习活动

司马迁(公元前145年—公元前87年),字子长,夏阳(今陕西韩城)人,一说龙门(今山西河津)人。西汉史学家、文学家、思想家。

其父司马谈为太史令,学问渊博。他10岁开始读古书,学习刻苦,遇到问题,反复思考。20岁那年,司马迁从长安出发,到各地游历。他几次同汉武帝出外巡游,到过很多地方。

司马谈死后,他接替做了太史令。太初元年(公元前104年),开始动手编《史记》。

天汉二年(公元前99年),李陵出击匈奴,兵败投降,汉武帝大怒。司马迁为李陵辩护,得罪了汉武帝,获罪被捕,被判宫刑。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”为了完成父亲遗愿,完成《史记》,司马迁含垢忍辱忍受腐刑。

2.了解《史记》

《史记》,是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。该著作前后经历了14年,才得以完成。

《史记》全书包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度:礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)。《史记》共一百三十篇,五十二万六千五百余字,比《淮南子》多三十九万五千余字,比《吕氏春秋》多二十八万八千余字。

《史记》规模宏大,体系完备,而且对此后的纪传体史书影响很深,历朝正史皆采用这种体裁撰写。

《史记》被列为“二十四史”之首,与《汉书》《后汉书》《三国志》合称“前四史” 。被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

01

02

03

04

公元前206年,刘邦率领起义军攻破武关,进入关中地区。秦王子婴向刘邦投降。刘邦入关后,与秦民约法三章,并派人驻守函谷关,以防项羽进攻。当项羽到达函谷关后,得知刘邦取得胜利,并歼灭了秦军的主力,已经攻陷关中,一怒之下攻陷了关隘,并推进至戏水之西。刘邦当时与其军队同处霸上,暂未会见项羽。当时项羽的兵力大约是40万人,刘邦军队共约10万人。

3.了解《鸿门宴》的相关历史背景

飨(xiǎng)士卒 鲰(zōu)生 卮(zhī)酒 数(shuò)目项王

玉玦(jué) 樊哙(kuài) 交戟(jǐ) 瞋(chēn)目

目眦(zì) 跽(jì)

4.读准字音

5.抽检词句疏通情况

沛公军(名词动用,驻扎)霸上,未得(能够)与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰(状语后置):“沛公欲王(名词动用,称王)关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日(明天)飨(犒劳)士卒,为击破沛公军!(省略句)”当是(这)时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说(劝说)项羽曰:“沛公居山东(崤山以东)时,贪于财货(状语后置),好美姬。今入关,财物无所(没有)取,妇女无所(没有)幸(君主宠爱女子),此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五采(通“彩”),此天子气也(判断句)。急击勿失!”

活动二:了解《鸿门宴》

1.自读文章,圈画重要信息,概括故事梗概。

①无伤告密、范增献计

②项伯夜访、张良献计

③刘项约婚、项伯游说

④刘邦谢罪、项王留饮

⑤范增举玦、项庄舞剑

⑥项伯翼蔽、樊哙闯帐

⑦樊哙力斥、沛公逃席、诛杀无伤

2.研读相关语段,草拟《鸿门宴》座位图。

亚父范增

沛公刘邦

项羽

项伯

张良

北

作业

梳理《鸿门宴》中的文言词、句知识点,制作并积累文言实词卡片。

第二课时

贰

一、情境导入

那么同学们认为,鸿门宴一战,影响最大的因素是什么呢?请举手。

那么我们就一起来看一下鸿门宴中的人物是如何刻画出来的?

很多同学都认为人的因素很关键。

我们知道,鸿门宴与其说是一场宴会,不如说是一场另类的没有硝烟的战争。关于战争的成功因素,孟子曾经提过天时地利人和,并且认为,这三个因素,天时不如地利,地利不如人和。

活动一:概括人物形象

二、学习活动

1.思考:大家回忆一下文中有几个关键人物,分别是谁?给你留下了什么样的印象?能否为他们分一下阵营?填写表格。

楚 汉

主帅 项羽许诺项伯、轻信刘邦、断送曹无伤、不睬范增,有勇无谋、刚愎自用、骄傲自大、粗疏大意、拙于应对、养奸遗患、任人唯亲 刘邦争取项伯、说服项羽,以及遇事和张良、樊哙商量,一再征询他们“为之奈何”,诡谲狡诈、能说善辩、能屈能伸、果断坚决、知人善任、善纳意见

谋士 范增老谋深算,有政治远见,但急躁易怒、多谋偏激 张良恭谨多谋、忠诚不二,老练多谋

武士 项庄由于受阻挠不能施展计划 樊哙临危不惧,有勇有谋

奸细 项伯不被项羽追责,反而听他的意见“许诺” 曹无伤被刘邦立诛杀

2.小组内交流分析:两两比较分析,比如分析同为主帅的项羽和刘邦,同为谋士的范增和张良,同为武士的项庄和樊哙等,看他们在鸿门宴上的表现及产生的影响,分析原因。

分析同为谋士的张良和范增,却一个劝谏成功,一个劝谏失败。这是为什么呢?

简单来说,与双方的人物性格有关系。范增年已老迈,为项羽亚父,处处以长辈自居,张扬跋扈,言辞间很不客气,因此,他的劝谏基本上都是直接粗暴的结论,有时候会令项羽难以接受。而项羽为人刚愎自用,久而久之就会对范增的耳提面命不满。而从另一阵营来看,张良计谋不输范增,且善于劝谏,讲究方式方法,刘邦也善于虚心纳谏,二者配合默契,所以才能相得益彰。

补充阅读

然则当以何事去?增劝羽杀沛公,羽不听,终以此失天下,当以是去耶?曰:否。增之欲杀沛公,人臣之分也,羽之不杀,犹有君人之度也,增曷为以此去哉?《易》曰:“知几其神乎!”《诗》曰:“如彼雨雪,先集为霰。”增之去,当于羽杀卿子冠军时也。陈涉之得民也,以项燕、扶苏。项氏之兴也,以立楚怀王孙心。而诸侯叛之也,以弑义帝。且义帝之立,增为谋主矣。义帝之存亡,岂独为楚之盛衰,亦增之所与同祸福也。未有义帝亡而增独能久存者也。羽之杀卿子冠军也,是弑义帝之兆也。其弑义帝,则疑增之本也,岂必待陈平哉?物必先腐也,而后虫生之;人必先疑也,而后谗入之。陈平虽智,安能间无疑之主哉?

吾尝论义帝,天下之贤主也:独遣沛公入关,不遣项羽;识卿子冠军于稠人之中,而擢以为上将,不贤而能如是乎?羽既矫杀卿子冠军,义帝必不能堪。非羽弑帝,则帝杀羽,不待智者而后知也。增始劝项梁立义帝,诸侯以此服从,中道而弑之,非增之意也,夫岂独非其意,将必力争而不听也。不用其言而杀其所立,羽之疑增,必自此始矣。

方羽杀卿子冠军,增与羽比肩而事义帝,君臣之分未定也。为增计者,力能诛羽则诛之,不能则去之,岂不毅然大丈夫也哉?增年已七十,合则留,不合则去,不以此时明去就之分,而欲依羽以成功名。陋矣!虽然,增,高帝之所畏也。增不去,项羽不亡。呜呼!增亦人杰也哉!

汉用陈平计,间疏楚君臣。项羽疑范增与汉有私,稍夺其权。增大怒曰:“天下事大定矣,君王自为之,愿赐骸骨归卒伍。”归未至彭城,疽发背死。苏子曰:增之去,善矣。不去,羽必杀增。独恨其不早尔。

活动二:赏析文本特色

以时间顺序展开,以鸿门宴为中心事件,以杀不杀刘邦为线索。

小组合作探究:结合文章,思考一下这些人物是如何一一出场的。

矛盾集中

宴会上

宴会前

宴会后

所以,人物的描绘是在矛盾的展开中完成的。

战与不战。“急击勿失!”

杀与不杀。范增,项庄。

追与不追。

补充分析

围绕这个主要矛盾而出现的曹无伤献言、项伯泄密、张良定计、范增示玦、樊哙闯宴等一系列情节,都作为条件,制约和影响着矛盾的发展,是副线。这些情节复杂交错,叠出横生,造成了整个故事情节的曲折多变,动人心弦。

刘项矛盾,是从刘邦破咸阳后正式开始的,曹无伤献言、范增说项,是促成这一矛盾激化的条件。项羽的“旦日飨士卒,为击破沛公军”和范增的“急击勿失”这些话,渲染了一种大战爆发前的紧张气氛。在这危急时刻,忽然项伯夜驰来告,刘邦一方及时地抓住并成功地利用了这个条件,于是出现了刘邦来谢、项羽留宴的事。至此,矛盾得到了暂时的缓和。

《史记》是忠实于历史事实记载的,但作者却在“实录”的基础上刻画鲜明的人物形象,使文章有极强的故事性,富有艺术感染力。鸿门宴一节,矛盾的线索众多,但构成本文情节主干的基本矛盾,是刘项双方基于个人利害而产生的和战问题。

但和战问题并没有解决,因项一方还有范增这一谋士在起作用。在范增看来,刘置身于宴会,等于落网之鱼,应于宴上杀之。于是杀刘和保刘,转而成为矛盾的焦点。范增他先是再三举玦示意,继则安排项庄舞剑,矛盾顿时尖锐起来了。正在此时,樊哙闯入军门。他的“瞋目”怒视,项羽的“按剑而跽”,使宴会气氛达到了空前的紧张状态。

不料,樊哙的豪勇引起了项羽的欣赏。特别是他的慷慨陈词,说得项羽理屈词穷,这才扭转了局面,使剑拔弩张之势,又趋缓和。这时刘邦借故离席而去。矛盾似乎解决了,实则不然。项羽派人召还。在此情况下,刘邦即使逃去,也随时都有可能触怒项羽而重新引起战争,读者仍在为人物的命运提心吊胆。及至张良谢宴,项羽受璧,范增认输,才表示了和战矛盾的完全解决。宴会以刘胜项败而结束。《鸿门宴》的故事情节,就是这样一张一弛,时起时伏,激动人心,引人入胜。

1

通过对人物的言行的描写来刻画人物形象。

思考:分析人物形象的方法,文言文和现代文的方法一样,除了找表现的事件之外,还通过什么呢?人物描写。这一点非常重要,在高考现代文阅读尤其是小说阅读考查人物形象类的考点中,经常出现。同学们看一下,本文关于人物的描写有什么特点?

比如樊哙闯宴一节中:作者通过“闯营”“披帷”“瞋目”等一系列行动和他那“与之同命”的豪言的描写,生动地表现了他的忠贞豪勇。当受到意外的礼遇时,则又乘势向项羽陈之以理,明劝暗斥,词严义正,说得项羽无言以对。这又显示出了他的勇中有智、粗犷的性格特征。这些性格特点,由于是在矛盾发展的关键时刻表现出来的,因此,特别使人感到鲜明突出。

在材料的选择上做到了四个字,即“繁、简、省、复”。具体说来,樊哙闯宴一节就写得繁,前面已叙述过。

作者写了“闯营”“披帷”“瞋目”“饮酒”“斥项羽”等一系列行动和语言,不惜笔墨地进行叙述,使结构极为严谨。再如,“简”,写刘邦杀曹无伤就只一句话,一笔带过。又如“省”,作者写张良俱告沛公的内容,就写得很省略,但又把事情说清楚了。又如“复”,反复的语言就很多了。与双方矛盾斗争有关的情节就大笔挥洒,尽力叙述。这样一来,该“繁”则“繁”,该“简”则“简”,该“省”则“省”,而该“反复”的反复,使文章结构严谨,主题突出,人物形象鲜明,故事情节曲折多变。

(详见前面第1题中的人物表格。)

2

对比中突出人物形象。

3

材料组织上很精当。

小结

1

文章有极强的故事性,故事情节一张一弛,时起时伏,激动人心,引人入胜。

2

善于通过人物的言行来刻画人物的性格。

3

作品结构严谨,在处理材料上做到了精当。

《鸿门宴》的艺术特色:

4

运用对比的手法突出人物的性格。

作业

阅读《史记·项羽本纪》中有关项羽之死的部分,有兴趣的同学可以全读。

第三课时

叁

“尽信书不如无书”

《鸿门宴》虽然是史传散文,出自《史记》,但有很多地方还是值得怀疑,这些司马迁当初或许已经想到,但他为什么还这么写呢?带着这些疑问,本节课继续探索《鸿门宴》。

一、情境导入

活动一:历史“小记者”

二、学习活动

如果你是一名可以穿越历史的小记者,可以回到西汉司马迁生活的时代,有一次采访司马迁的机会,你会设置哪些疑问?(还原历史情境,多边发散思维,小组内交流疑惑之处。)

问题4:当时鸿门之宴,必有禁卫之诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里,亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问?而在外竟无一人为羽之耳目者?矧范增欲击沛公,惟恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶?此皆可疑。(明·董份)刘邦单枪匹马地从项羽大部队人马眼皮子底下逃宴而去,怎么可能成功呢?项羽真的是这样失败的吗?

问题1:对项羽的称呼,同一篇文章中,为什么有“项王”,又有“将军”?

问题2:项羽为什么在鸿门宴上没有杀刘邦?项羽真的是个二百五吗?

问题3:项伯为什么夜报项王?这不是犯了泄露军机之重罪吗?

活动二:答历史“小记者”问

假如你是司马迁,或者是其他相关人物(历史当事人、历史专家等),就“小记者”提出的那些问题,将作出怎样的回答?(小组抽签选题,内部交流探讨,派代表回答)

问题1:对项羽的称呼,同一篇文章中,为什么有“项王”,又有“将军”?(司马迁在本文中以项羽在鸿门宴后自称的“西楚霸王”之位,提前以“项王”之尊称呼了项羽。)

01

大概是司马迁为了表明项羽入关之后,彻底灭绝了秦帝的王统,并进一步开始架空楚怀王的权力,从此彻底成为一个主宰天下的实力派人物,所以,司马迁便在行文之时,刻意把鸿门宴之后的自封的“王”,用到了鸿门宴前后,以这种微言大义的形式,反映当时的天下权柄。

别人称项王,但刘邦却称将军的原因:承认实力悬殊,但在地位上平等。

微言大义的笔法。

02

03

提示:

补充了解

(1)《史记》中有“孔子世家”。

(世家——叙述贵族王侯的历史)

(列传——诸侯之外名官名人的事迹)

(2)东汉哲学家王充《论衡·超奇篇》有“孔子作《春秋》以示王意,然则孔子之《春秋》,素王之业也;诸子之传书,素相之事也”。当代哲学家冯友兰在其所著《中国哲学简史》中也提到有儒学家认为孔子修《春秋》是代王者立法,有王者之道,而无王者之位,故被称为“素王”。

太史公写人物,把自己的爱憎感情融入其中,有强烈的主观色彩。

简要分析

问题2:项羽为什么在鸿门宴上没有杀刘邦?项羽真的是个二百五吗?

(1)严重的性格缺陷说。一方面残暴倨傲,逞匹夫之勇;一方面又优柔寡断,好沽名钓誉。

(2)项羽在政治上比较幼稚,虽然勇夺三军,却先后被刘邦樊哙的话所迷惑。

深入分析

不愿杀只带“百余骑”的刘邦,只愿光明正大一决雌雄,不愿做“当宴杀人”这样的事。

其理想并非想统一天下,而是当诸侯的霸主。

一是不必,二是不能。首先刘邦示弱在先,并且表示将让出已经占领的地盘;刘邦有十万兵力,相攻必有损失,因此,不必杀。其次,项羽的大军是联军,如果杀掉“道义”上占据优势的刘邦(毕竟刘邦的行为合乎“怀王之约”),其他诸侯的反应难以预料,对自己的名声很不利,因此不能杀。

(1)贵族精神,大将风度。

(2)当时历史实情决定。

(3)项羽的政治理念。

司马迁评项羽:

……及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!

——《史记·项羽本纪》

问题3:项伯为什么夜报项王?这不是犯了泄露军机之重罪吗?历史上的项伯真的会如此干吗?

提示:

02

梁玉绳就称:“项伯之招子房,非奉羽之命也,何以言报?且私良会沛,伯负漏师之重罪,尚敢告羽乎?使羽诘曰‘公安与沛公语’,则伯将奚对。”

现代学者韩兆琦也认为,鸿门宴“汇合了许多人艺术加工的民间故事”。

结合《黥布列传》中的记载,黥布降汉后,“(布)于是乃使人入九江。楚已使项伯收九江兵,尽杀布妻子”,楚汉战争时,项伯仍备受项羽信任。倘若项伯在鸿门宴前未经项羽许可而私会张良及刘邦,是泄露军情之重罪,不可能再受信任。然而鸿门宴后项伯在楚军中仍受重用,照此分析,其与张良乃至刘邦会面,逻辑上应是衔项羽之命劝其臣服,绝非私会。

01

03

问题4:当时鸿门之宴,必有禁卫之诃讯出入,沛公恐不能辄自逃酒。且疾走二十里,亦已移时,沛公、良、哙三人俱出良久,羽在内何为竟不一问?而在外竟无一人为羽之耳目者?矧范增欲击沛公,惟恐失之,岂容在外良久而不亟召之耶?此皆可疑。(明·董份)刘邦单枪匹马地从项羽大部队人马眼皮子底下逃宴而去,怎么可能成功呢?项羽真的是这样失败的吗?

提示:

项羽没有必须杀刘邦的理由,在他眼中刘邦和他实力悬殊,还构不成威胁

方面一

项羽没有必须杀刘邦的理由,在他眼中刘邦和他实力悬殊,还构不成威胁

项羽的败亡原因从古至今有很多分析和讨论,主要集中在当时项羽所采用的错误策略以及项羽的人格缺陷方面。鸿门宴上项羽纵虎归山的原因亦可归结为这两方面。

项羽没有必须杀刘邦的理由,在他眼中刘邦和他实力悬殊,还构不成威胁

方面二

项羽也考虑到杀了刘邦可能在各路诸侯军中的不良影响;此外,项羽为人重感情、讲义气,吃软不吃硬,刘邦一味地伏低做小,项羽的杀心便渐消去了。

《鸿门宴》是《史记》中极其精彩的一篇,“史圣”司马迁对这位失败了的英雄倾注了太多的感情,使其具有久远的人格魅力。可以说巨鹿之战的辉煌胜利使项羽乐观地估计了战争的形势,丧失了应有的判断能力,也构成了他对战争的一种近乎盲目的自信和崇拜,铸就了他的悲剧性格。他的精神世界里惟一的支柱或许就是每次战斗赢得胜利。项羽不屑小计谋是真诚的,他梦想用他所崇尚的武力去解决一切问题,最终,项羽用性格的笔为世人书写下了只属于他的人生篇章,算是一种对自己的薄奠。无论是独夫的刚愎自用还是英雄的顾盼无奈,无论是力能扛鼎拔山,还是乌江别姬自刎,光照至今的是夕阳般的英雄末路的辉煌与悲壮。

小结

作业

1.指出你认为的《烛之武退秦师》中的不合理之处,并给出简要分析。

2.根据《烛之武退秦师》《鸿门宴》中不合理之处,借助网络资料,思考史书中的历史与真实的历史之间的关系,写一篇不少于500字的小论文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])