统编版四年级语文上册第八单元教案(共33页)

文档属性

| 名称 | 统编版四年级语文上册第八单元教案(共33页) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

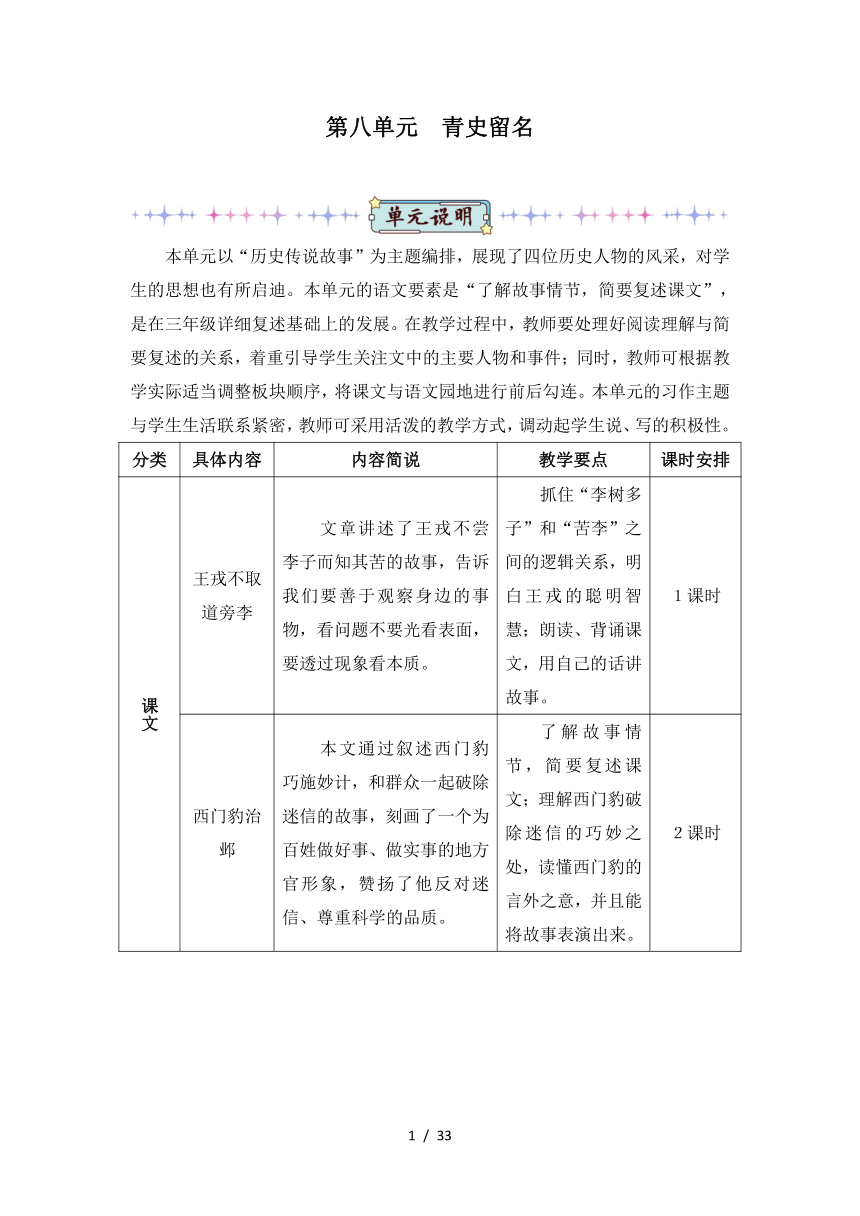

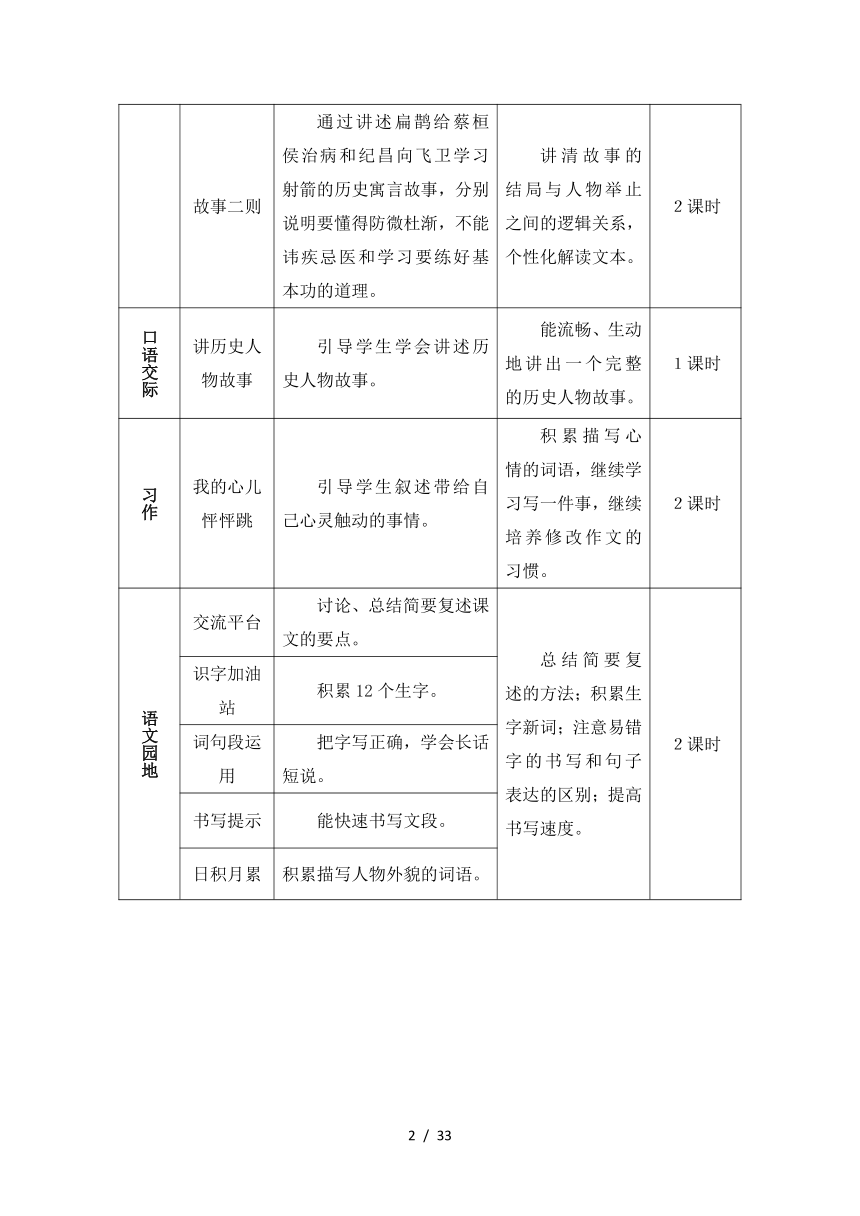

第八单元 青史留名

本单元以“历史传说故事”为主题编排,展现了四位历史人物的风采,对学生的思想也有所启迪。本单元的语文要素是“了解故事情节,简要复述课文”,是在三年级详细复述基础上的发展。在教学过程中,教师要处理好阅读理解与简要复述的关系,着重引导学生关注文中的主要人物和事件;同时,教师可根据教学实际适当调整板块顺序,将课文与语文园地进行前后勾连。本单元的习作主题与学生生活联系紧密,教师可采用活泼的教学方式,调动起学生说、写的积极性。

分类 具体内容 内容简说 教学要点 课时安排

课文 王戎不取道旁李 文章讲述了王戎不尝李子而知其苦的故事,告诉我们要善于观察身边的事物,看问题不要光看表面,要透过现象看本质。 抓住“李树多子”和“苦李”之间的逻辑关系,明白王戎的聪明智慧;朗读、背诵课文,用自己的话讲故事。 1课时

西门豹治邺 本文通过叙述西门豹巧施妙计,和群众一起破除迷信的故事,刻画了一个为百姓做好事、做实事的地方官形象,赞扬了他反对迷信、尊重科学的品质。 了解故事情节,简要复述课文;理解西门豹破除迷信的巧妙之处,读懂西门豹的言外之意,并且能将故事表演出来。 2课时

故事二则 通过讲述扁鹊给蔡桓侯治病和纪昌向飞卫学习射箭的历史寓言故事,分别说明要懂得防微杜渐,不能讳疾忌医和学习要练好基本功的道理。 讲清故事的结局与人物举止之间的逻辑关系,个性化解读文本。 2课时

口语交际 讲历史人物故事 引导学生学会讲述历史人物故事。 能流畅、生动地讲出一个完整的历史人物故事。 1课时

习作 我的心儿怦怦跳 引导学生叙述带给自己心灵触动的事情。 积累描写心情的词语,继续学习写一件事,继续培养修改作文的习惯。 2课时

语文园地 交流平台 讨论、总结简要复述课文的要点。 总结简要复述的方法;积累生字新词;注意易错字的书写和句子表达的区别;提高书写速度。 2课时

识字加油站 积累12个生字。

词句段运用 把字写正确,学会长话短说。

书写提示 能快速书写文段。

日积月累 积累描写人物外貌的词语。

25王戎不取道旁李

一、激趣导入,揭示课题

1.出示收获的果树图片,预设场景,引导学生思考,自然过渡到课文内容。

导语:如果我们在郊游的时候,看到路边果树上的果实成熟了,大家会去摘吗?(生答不会)对,因为那些树可能是别人种的,不问而取就是“偷”。但如果这些是野生的呢?(学生自由发表看法)其实在确定果子无毒的情况下,也可

以试着摘一个尝尝味道。今天我们要学习的课文,就与小朋友摘果子有关。

2.出示课题,教师介绍人物,引导学生理解题意。

(1)解读生字“戎”,介绍王戎。

提示:用说文解字的方法解构“戎”字,引导学生分析其构造,再介绍人物常识。

(2)理解标题,引导学生预想文章内容。

提示:可以采用扩词法,一一对应,引导学生理解课题的意思,重点解读“取”“道”二字的意思。再根据题意,合理判断文章所写的内容,即王戎不摘路边的李子。文言文的标题或概括文章大意,或点明写作对象,或交代时间地点,对理解正文有很大帮助,不可小瞧。

二、初读课文,检测预习

1.介绍出处,补充文学常识。

2.学生自读课文,圈出生字新词。

3.教师检查学生对生字词的掌握情况。

(1)学生认读生字,教师相机纠正。

识字方法:“戎、诸、竞”均可运用同音字的方法帮助识记读音;“唯”可

通过找近义词的方法记忆字义。

(2)引导学生观察字形、结构及笔画,重点字书写示范,指导生字书写。

(3)学生书写练习,教师巡视,纠正坐姿、握笔姿势、书写错误等。

三、研读课文,重点探究

1.学生自读课文,结合注释理解大意。

(1)小组自由学习,合作探究。

提示:学生先自读课文,结合课文注释理解句意,在不理解的地方打上问号。然后在小组内展开讨论,解决自己不明白的地方,还有无法解决的疑问记下来,留待下一步解决。

(2)课堂讨论,解决疑难。

提示:采用小组发言的形式,由代表提出疑问,教师带领学生共同解决。可先由学生自行解决,大家无法确定的,再由教师进行补充讲解。

(3)复述原文意思,开展讲故事比赛。

2.教师引导探究课文,学生交流讨论,解决问题。

(1)教师预设问题,学生分组讨论。

(2)汇报展示,品读经典。

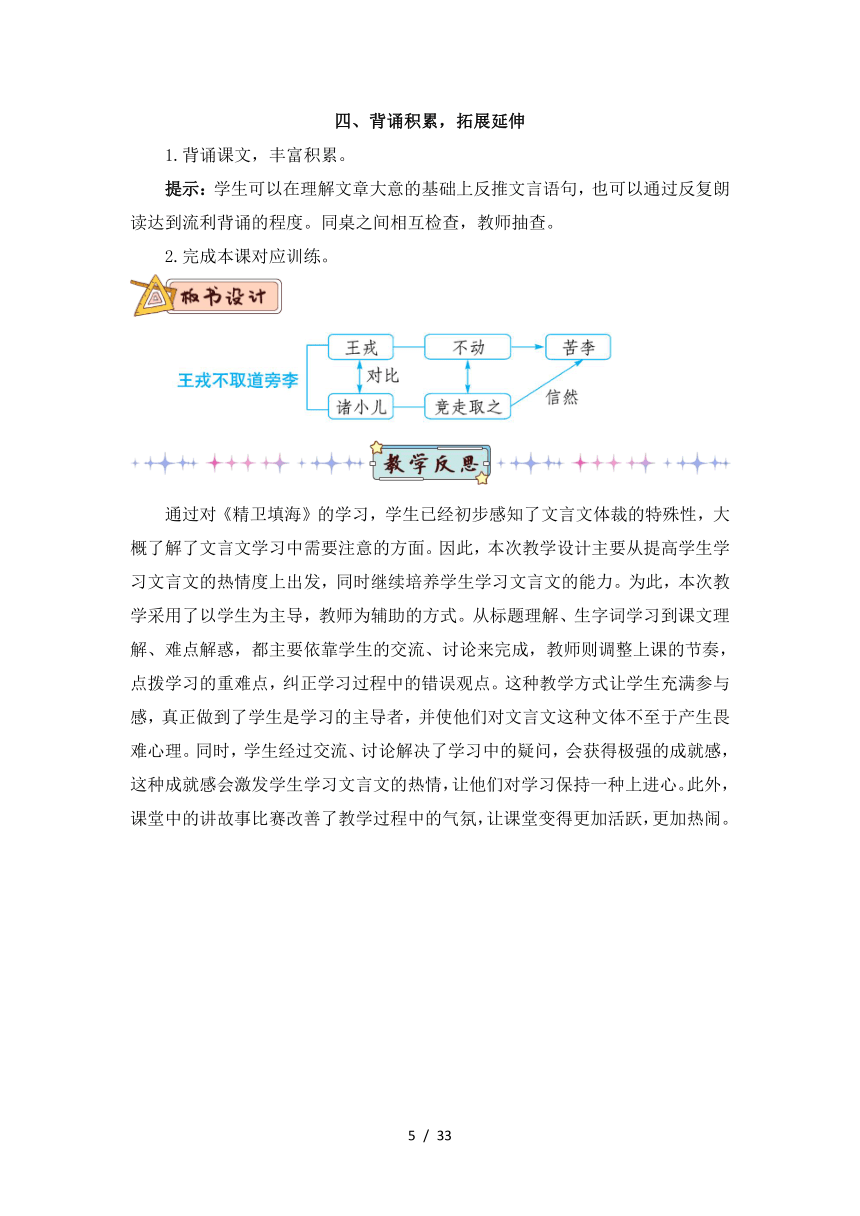

①理一理:短文四句话分别写了什么内容?

明确:第一句简介人物和事情发生的背景;第二句写王戎和他的伙伴们看见李树多子时的不同表现,运用了对比的手法;第三句写王戎不与诸儿竞走取李的原因;第四句写王戎推理的正确性。

②想一想:王戎怎么知道李子是苦的?

提示:教师做好引导工作,从路边的李树

为什么会挂满了果实开始设疑,一步步引导学生还原王戎的推理过程,得出正确结论。

③说一说:从这件事可以看出王戎是一个怎样的孩子?

提示:学生自由发言,能够依据文中的描述讲出理由即可。

④议一议:你从故事中学到了什么道理?

提示:教师做好引导工作,只要学生讲得有一定道理,就应该予以肯定。可以让学生联系个人的生活实际来谈体会。

小结:王戎小小年纪就能一口道出“苦李”的真相,他敏锐的目光和敏捷的思维简直是我们学习的榜样。我们如果想在今后的学习和生活中少走弯路,少闹笑话,一定要向小王戎看齐,多看多思。

四、背诵积累,拓展延伸

1.背诵课文,丰富积累。

提示:学生可以在理解文章大意的基础上反推文言语句,也可以通过反复朗读达到流利背诵的程度。同桌之间相互检查,教师抽查。

2.完成本课对应训练。

通过对《精卫填海》的学习,学生已经初步感知了文言文体裁的特殊性,大概了解了文言文学习中需要注意的方面。因此,本次教学设计主要从提高学生学习文言文的热情度上出发,同时继续培养学生学习文言文的能力。为此,本次教学采用了以学生为主导,教师为辅助的方式。从标题理解、生字词学习到课文理解、难点解惑,都主要依靠学生的交流、讨论来完成,教师则调整上课的节奏,点拨学习的重难点,纠正学习过程中的错误观点。这种教学方式让学生充满参与感,真正做到了学生是学习的主导者,并使他们对文言文这种文体不至于产生畏难心理。同时,学生经过交流、讨论解决了学习中的疑问,会获得极强的成就感,这种成就感会激发学生学习文言文的热情,让他们对学习保持一种上进心。此外,课堂中的讲故事比赛改善了教学过程中的气氛,让课堂变得更加活跃,更加热闹。

26西门豹治邺

1.会认11个生字,会写15个生字,理解文中重点词语的意思。

2.有感情地朗读课文,概括课文的主要内容。

一、激趣导入,揭示课题

1.由学生姓氏导入复姓概念,引出本文主人公。

导语:这个学期就快结束了,大家都熟悉班上的同学了吗?都交上好朋友了吗?有谁觉得自己缺少朋友或者不受关注的,站起来向大家简单推销一下自己吧。就按“姓什么,叫什么,性格怎么样,交友口号是什么”来说。(学生发言)很好,希望你们能在班上收获更多的友谊和关注。不知道大家有没有注意到,他们的名字有一个字的,也有两个字的,但他们的姓都是一个字。其实呀,我们国家的姓氏虽然绝大多数都是一个字,但也有两个甚至更多字的情况,这种姓叫复姓。今天我们要学习的这篇课文的主人公的姓氏就是两个字,他姓西门,单名一个豹字。

2.出示课题,介绍人物和背景。

二、初读课文,检测预习

1.学生自读课文,注意读准字音,认清字形,把课文读通顺。

提示:预留充分的自读时间,让学生遇到不理解的词语查查工具书,在有疑问的句子旁打上问号。

2.检查生字词掌握情况。

(1)出示带拼音的字词卡片,指名认读。教师纠正字音,识记生字。

识字方法:“豹、淹、旱”等字可以结合相关图片理解字义;“派、逼”等字可以通过情境造句的方法理解字义;“浮、扔”等字可以结合相关动作理解字义。

(2)引导学生观察字形、结构及笔画,重点字书写示范,指导生字书写。

(3)学生书写练习,教师巡视,纠正坐姿、握笔姿势、书写错误等。

三、再读课文,整体感知

1.指名分自然段朗读课文,圈画喜欢的词语和句子。

2.交流圈画内容,教师结合交流情况点拨理解重点词语。

(1)西门豹到了那个地方,看到田地(荒芜),(人烟稀少)。

提示:引导学生观察“荒芜”的图片,使学生直观认识到“荒芜”的意思,然后提示学生思考,得出田地长满野草的原因在于无人管理,自然迁移到“人烟稀少”的概念,理解词义。

(2)那些官绅都(提心吊胆),大气儿也不敢出。

提示:可引导学生根据“提心”“吊胆”的字面意思合理想象,猜测词语的意思,再查阅词典,确定其准确含义。在准确理解的基础上展开讨论,分析在何种具体情境下适合使用该词,并进行造句训练。

(3)官绅一个个吓得(面如土色),跪下来磕头求饶。

提示:提示学生进入该场景——巫婆被扔进了河里,自己也马上要被扔到河里,展开想象,揣测官绅当时的心理、表情会是什么样的,然后意会“面如土色”的意思。教师可以补充几张面如土色的图片加深印象,也可以提示学生调动回忆,回想自己“面如土色”时的情形。

小结:本课的生词既有本身词义复杂的词,也有在特定历史环境中才使用的陌生词。大家一方面可以运用之前学到的方法来理解词语,另一方面也要学会查阅历史资料,补充词语相关的文化知识。

3.整体把握课文内容。

(1)阅读与思考。

A.故事发生的时间、地点是什么?主要人物又是谁?(战国时候;邺县;西门豹。)

B.西门豹看到了什么?又做了什么?(田地荒芜,人烟稀少;破除迷信,兴修水利。)

C.经过西门豹的治理,那里最后变成了什么模样?(庄稼年年都获得好收成。)

提示:引导学生从文中找到相关句子,再回答问题。

D.出示课件,填空并齐读:本文讲述了(战国时期),魏国的国君派(西门豹)管理(邺县)这个地方,他破除(河神娶媳妇)的迷信,又(兴修水利),造福于民的故事。

(2)合作与交流。先标上段序,小组合作,给课文划分层次,交流为什么这样划分,归纳出每一层次分别写了什么。再用简要的语言概括出故事的起因、经过和结果。

提示:抓住西门豹的行动变化进行思考,根据故事的起因、经过和结果划分段落。如果用起小标题的形式,那么故事的经过可以概括为:摸清底细→惩治巫婆和官绅→兴修水利。

◆结构梳理:

第一部分(第1~9自然段):写西门豹调查民情。

第二部分(第10~15自然段):具体写西门豹如何实施惩治恶人、破除迷信的计划,是故事的重点部分。

第三部分(第16自然段):简要讲述西门豹发动老百姓兴修水利,年年获得好收成,从根本上解决了邺地的田地荒芜问题。

四、课堂回顾,交流收获

1.适当总结本课时教学内容,点评学生的课堂表现。

小结:古时候,人们由于知识水平不高,很多自然现象解释不了,就创造了各种“神”,把很多自然现象说成“神”的活动,并在此基础上产生了各种迷信思想和迷信活动。而西门豹却敏锐地看出了这种做法的危害,巧妙地破除了当地的迷信思想,带领百姓走上了一条真正的致富之路。下节课上,我们就将仔细分析西门豹的所作所为,体会他的大智慧。

2.引导学生交流收获。

(1)熟读课文,交流识字经验。

(2)摘抄、积累文中自己喜欢的词语和句子。

五、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

1.了解西门豹破除迷信的方法及其巧妙之处。

2.感受西门豹的人物形象,受到尊重科学的教育。

3.练习分角色朗读课文,简要复述课文内容,尝试表演课本剧。

一、温故知新,导入新课

1.听写词语,教师小结指导。

2.指名学生说说课文的主要内容。

3.教师过渡,导入新课。

过渡:西门豹通过破除迷信、兴修水利,最终使邺城的人民过上了富足的生活。但是,在邺城横行那么多年的迷信思想,有那么容易破除吗?下面我们就一起走进课文,看看西门豹是怎么做的。

二、研读课文,重点探究

1.合作学习,初探事情起因。

(1)自由朗读第1自然段,思考:西门豹到了邺县这个地方后,看到了怎样的情景?

提示:先由教师出示问题,学生带着问题自读课文,寻找答案,再与同桌交流,确定答案。西门豹看到了邺县“田地荒芜,人烟稀少”的情景。

(2)分角色朗读第2~8自然段,明确西门豹摸清了哪些底细。

①教师出示表格,引导学生填表。

提示:教师点名,学生分角色朗读课文,朗读时要抓住人物的性格和身份,读出人物的特点,传达出巫婆官绅作恶多端和百姓可怜的情绪。引导学生抓住西门豹的“四问”和老大爷的“四答”来填表。

②抓住老大爷回答中的两个“闹”字,理解字义,总括信息。

明确:这两处“闹”分别是“河神娶媳妇给闹的”“每闹一次,他们要收几百万钱”,意思分别为“造成”“操办”。可见邺地穷困的根源是迷信思想作怪,获益人是巫婆和地方上的官绅,而邺地实际需要解决缺水问题。这里既有天灾,又有人祸,百姓愚昧。

(3)轻声读第9自然段,引导学生思考探究以下问题。

①“这样说来,河神还真灵啊。”西门豹这句话是什么意思?

明确:这句话是“正话反说”。从表面上看,河神确实很灵,因为河神娶媳妇后的确没有发过大水。但实质上,漳河没有发过水是因为这里降水量少,年年干旱就是证明。巫婆和官绅利用这一点来欺骗百姓,搜刮钱财。西门豹讲这句话时心里已经明白河神娶媳妇是个骗局,“真灵啊”是反话,带有讽刺意味。

②“下一回他娶媳妇,请告诉我一声,我也去送送新娘”说明了什么?

明确:这句话一语双关,西门豹要借送新娘惩办首恶的计划已经成竹在胸,这样说是为了防止因过早泄露而打草惊蛇。

2.交流讨论,深挖事情经过。

过渡:西门豹明显是打定主意要在河神娶媳妇那天破除迷信,那么他具体会怎么做呢?他最后达到自己的目的了吗?他的做法恰当吗?请大家自由朗读第10~15自然段,跟随老师一起来探究。

(1)学生自由朗读第10~15自然段,圈画西门豹的施计过程,教师相机点拨、品析文中重要的语句。

A.不行,这个姑娘不漂亮,河神不会满意的。麻烦你去跟河神说一声,说我要选个漂亮的,过几天就送去。(西门豹为什么要说“这个姑娘不漂亮”?他真的要另选一个姑娘吗?)

明确:西门豹这样说是为了找个理由把巫婆投到河里。说这个姑娘不漂亮,河神不会满意,要另选一个漂亮的,西门豹并不是真的这样认为,而是故意装着认真给河神娶媳妇,用这些话做借口。这样既可以挽救“新娘”,又可以惩罚巫婆,可谓一举两得。

B.等了一会儿,西门豹对官绅的头子说:“巫婆怎么还不回来,麻烦你去催一催吧。”(如何理解西门豹此处的行为和语言?)

明确:“等了一会儿”并不是真的要等巫婆从漳河里出来,而是做出等的样子。“还不回来”并不是西门豹认为巫婆能回来,而是故意这样说,表面上做出以为巫婆能回来的样子。“麻烦”表面上是对官绅头子说的客气话,实际上是要严惩这个官绅头子,把他投进漳河里。

C.官绅一个个吓得面如土色,跪下来磕头求饶,把头都磕破了,直淌血。(这一句运用了什么描写?他们为什么“面如土色”?你从中体会到什么?)

明确:这一句运用了神态和动作描写。官绅吓得“面如土色”是因为他们害怕自己也被投进漳河,害怕丢了性命。从中可知所谓的河神都是骗人的。

(2)再读西门豹施计过程,探究西门豹做法的巧妙。

提示:教师提出问题,学生反复默读第二部分,分小组进行讨论。在课堂上分享讨论的结果,教师做好引导和纠正工作。

①西门豹为什么要把官绅头子投进漳河?为什么不把其他官绅都投进漳河?

明确:杀官绅头子的原因是:A.他是首恶,与巫婆勾结骗钱害人;B.不杀官绅头子就不能吓唬到别的官绅,逼他们说出真相;C.不杀他,他又会联合别的巫婆来骗钱害人。

不杀其他官绅的原因是:A.他们不是首恶;B.逼他们说出真相;C.表现西门豹惩罚有度。

②西门豹为什么不直接把巫婆和官绅抓起来杀掉?

明确:因为当时的老百姓还没有真正认识到巫婆和官绅的真面目,西门豹这样做目的是使广大百姓在河神娶媳妇的现场受到深刻教育,从迷雾中觉醒,明白巫婆和官绅都是骗钱害人的。

西门豹最终用事实教育了被愚弄的老百姓,破除了迷信。

③西门豹破除迷信巧妙在哪里?

明确:巧妙之一在于安排周密。西门豹先以姑娘“不漂亮”“河神不会满意”为由,派巫婆去跟河神“说一声”,再派官绅头子去“催一催”,这样做既保护了新娘,又惩办了巫婆、官绅头子。巧妙之二在于不动声色。西门豹假装客气,“麻烦”那些恶人去跟河神“说一声”,在不动声色中坚决地将他们扔进漳河。巧妙之三在于假戏真做。西门豹自始至终严肃认真地演好“送送新娘”这场戏,语言上不留一点儿破绽,行动上假戏真做,让官绅们胆战心惊,让老百姓有充分的时间看这场戏。巧妙之四在于讲究策略。区别对待,即惩办首恶,教训胁从,主要目的是破除迷信,教育百姓。

3.放手自学,领悟事件结果。

过渡:送走了巫婆和官绅头子,送走了封建迷信,邺地的人祸算是解决了。那么天灾呢?我们再接着看最后一个自然段。

(1)学生齐读第16自然段,根据阅读体验互相提问并解决问题。

提示:教师放手让学生自学,统计学生们的提问,并让学生一一解决。对于问题,教师可以做适当的提示。如西门豹为什么要开渠引水?(为解决干旱问题。)本段与上段有什么逻辑关系?(只有西门豹先破除迷信,人们才会相信他,才愿意去开渠引水,庄稼才能丰收;如果不先破除迷信,就没有人敢开渠,人们照样逃离,就不会改善邺地的状况。)

(2)复读全文,整体感知人物形象。

明确:西门豹是一个关心百姓生活、重视调查研究、尊重事实、有智慧、讲策略的人。

小结:这个故事虽然发生在两千多年以前,却一直流传到了今天,并将一代代传扬下去。人们会永远记住这个成功治邺的地方官,因为他的智慧,因为他的一心为民。真正有德行的人会在人们的口口相传中名垂千古,而恶人只会遗臭万年。

三、抓重放轻,复述故事

1.学生讨论分析文中情节哪些主要哪些次要,确定复述重点。

提示:教师结合文章层次以及阅读兴趣,引导学生分清本文三个情节的主次。“调查民情”和“兴修水利”应简略,“惩治恶人”要详细。

2.以其中一个情节为例,教师引导学生如何选取复述内容、长话短说、改变表达方式,并完整练习该情节的简要复述。

3.放手学生复述其他情节,并串联成完整的故事。

提示:可以采用小组合作的方式,在组内练习复述,教师提供评价标准,学生互评,发现不足。

复述标准:主要内容说详细,其他内容要简洁。

四、读写结合,学有所获

1.开展“小练笔”,学生分组练习改编。

小练笔:试着根据“阅读链接”中的剧本开头改编课文,并演一演这个故事。

提示:剧本里的时间、地点、人物和背景课文中都已经交代,需要改编的场景是西门豹揭穿巫婆官绅骗局的过程,即课文第10~15自然段。课文本身的人物语言可以直接引用,也可以根据表达需要稍做修改,其他人物的语言要通过合理想象来补充,还可加入恰当的对话使情节保持流畅。

2.小组交流,分角色表演,集体评议。

提示:各小组确定剧本内容后,组内成员选定表演者并进行演出排练,在班上举办一次课本剧演出比赛。演员们在表演时注意动作、表情要随着人物的心理和情节的发展而变化,台词要饱含感情。演出完毕后,教师点评,学生选出最佳剧本、最佳演员。

五、背诵积累,拓展延伸

1.背诵、摘抄对自己有启发的句子,丰富积累。

2.完成本课对应训练。

本文是一篇颇具戏剧性的历史题材故事,故事情节生动,人物形象鲜明,既能训练学生把握行文思路的能力,也能感悟“话中有话”的难点。鉴于此,本次教学以学生“爱学”“学会”“会学”为出发点进行设计,以期达到“教学生学”的目的。具体的教学过程主要有以下几方面的特点:

一、扬弃情节分析。以学生的认知特点为纲,自主感悟人物语言为目的,顺应学生由简单到复杂、由易到难的感知顺序,采用发散式的探索提问,涵盖全文,引导学生感悟西门豹的“话中有话”。这样的教学可以从课文中跳出来,站在语文的广度、高度上来把握教学策略,真正把语文课上成“语文课”。

二、综合听说读写。在教学中把听、说、读、写紧密地结合起来训练,如感悟西门豹的话中之话,必须得读,而读出其语气又得通过说来显示思维过程。特别在改编、表演课本剧的环节,更是极大地调动了学生的听、说、读、写能力,让学生的语文素养得到全面发展。

三、强化主体意识。不论是初读感知,还是深读探究,抑或课外延伸,都从学生的自主性上去考虑,为学生提供施展才智的空间,让不同层次的学生均有较为宽松的自由发展的舞台,使得每一个学生在学习的过程中都能体验到满足和自信。

27* 故事二则

扁鹊治病

1.会认“拜、侯、肤”等5个生字,读准多音字“扎”理解词语的意思。

2.有感情地朗读课文,理解课文主要内容。

3.懂得要防微杜渐,不要讳疾忌医,要善于听取别人正确意见的道理。

一、激趣导入,揭示课题

1.从神医的话题导入扁鹊,讲述扁鹊“起死回生”的故事。

导语:说到每个行业能力最强的人时,大家常常用“神”来形容,医术极为高超的医生就被称为“神医”。我国历史上有过不少神医,如华佗、张仲景、李时珍等,当然还有大名鼎鼎的扁鹊。他“起死回生”的故事你们听说过吗?

2.介绍扁鹊,出示课题。

二、初读课文,检测预习

1.介绍作者及相关写作背景。

韩非(约前280—前233)战国末期思想家,法家最重要的代表人物。原系韩国贵族。韩非见韩国之势日益削弱,曾向韩王建议变法图强,未被采纳。后发奋著书。

2.听音频朗读,一边听,一边学习朗读的语气。注意自己读不通顺的地方。

3.自读课文,圈出生字新词。

4.检查生字词掌握情况。

出示带拼音的字词卡片,指名认读。教师纠正字音,学生识记生字。

识字方法:“侯”可以通过形近字对比记忆;“拜”可以通过动作表现。

三、再读课文,整体感知

指名分自然段朗读课文,引导探究。

(1)“无能为力”是什么意思?课文中是谁对什么事情无能为力?(用不上力量,帮不上忙,指没有能力或力不能及;扁鹊对蔡桓侯的病无能为力。)

(2)本文是按照什么顺序写的?分别写了什么?(事情发展的先后顺序。)

(3)本文应该怎么划分层次?(第1自然段为第一部分,第2~5自然段为第二部分,第6自然段为第三部分。)

(4)扁鹊见了几次蔡桓侯?都说了什么?结果怎么样?(四次。第一次说他皮肤上有小病,蔡桓侯不信;第二次说他的病发展到皮肉之间,蔡桓侯很不高兴,没有理睬;第三次说他的病发展到了肠胃,他非常不高兴;第四次远远见了掉头就跑,蔡桓侯派人询问缘由。)

四、品读欣赏,深入探究

1.交流讨论,学生质疑。

阅读与思考:

(1)扁鹊是有名的神医,蔡桓侯为什么会不相信他?

(2)明知蔡桓侯不相信,扁鹊为什么还一而再再而三地去说?

(3)扁鹊为什么几天前就跑到秦国去了?

提示:学生自由读课文,提出疑问,先同桌或小组间交流对话,再全班共同交流讨论,解决疑问。教师相机指导。

2.教师创设情境进行引读,引导学生揣摩人物的心理活动,评价主要人物。

教师:神医扁鹊医术高超,第一次见蔡桓侯就发现了蔡桓侯的病情,他于是说到——(原文:据我看来……恐怕会向体内发展。)这时,他心里会怎么想?蔡桓侯听了,说——(原文:我的身体很好,什么病也没有;这些做医生的……才容易显示自己的高明。)他心里又是什么想法?

扁鹊第二次来看蔡桓侯前,他会怎么想?见面之后,他说——(原文:您的病已经发展到皮肉之间了,要是不治还会加深。)蔡桓侯听了——(原文:很不高兴,没有理睬他。)此时蔡桓侯又会怎么想?

扁鹊第三次来拜见蔡桓侯,他会想些什么?见面后,他又说——(原文:您的病已经发展到肠胃里,再不治会更加严重。)蔡桓侯听了——(原文:非常不高兴。)蔡桓侯心里会怎么想?

扁鹊第四次见蔡桓侯,他又会想什么?见面后,他——(原文:老远望见蔡桓侯,只看了几眼,就掉头跑了。)他心理有什么变化?蔡桓侯见了,派人去问扁鹊,此时蔡桓侯会怎么想?

扁鹊详细说明自己逃跑的原因——(原文:病在皮肤上,用热敷就能够治好……所以我不再请求给他医治。)结果五天后蔡桓侯病发,他俩又会想些什么呢?从中可以看出扁鹊、蔡桓侯各是什么样的人?

3.诵读揣摩,感知文章的教育意义。

提示:学生自由发言,讲述自己受到的启示,教师相机点拨,使学生懂得防微杜渐,听取别人正确的意见,不能讳疾忌医、固执己见等道理。

4.抓住文中表示时间顺序的词语,按照事情的起因、经过和结果,引导学生复述课文主要内容。

五、课堂回顾,交流收获

1.教师适当总结本课时教学内容,点评学生的课堂表现。

小结:《扁鹊治病》这篇故事虽然短小,但带给我们的启示却很丰富。扁鹊的医术高超、蔡桓侯的讳疾忌医,无不给我们留下了深刻的印象。让我们带着对人物命运、心理活动的思考,再次有感情地朗读课文吧!

2.引导学生交流收获。

(1)学生自由交流并积累学习方法。

(2)摘抄、积累自己喜欢的词语和句子。

六、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

纪昌学射

1.会认“标”这个生字,读准多音字“纪”,理解词语的意思。

2.联系相关词句,体会人物的品质,感悟“学习要练好基本功”的道理。

3.能简要复述课文内容。

一、温故知新,导入新课

1.回顾《扁鹊治病》的主要内容。

导语:同学们,上节课我们一起学习了《扁鹊治病》这篇寓言故事,大家还记得文章的主要内容吗?请一位同学帮我们一起回忆回忆。

2.教师过渡,导入新课。

过渡:上节课的故事不仅教会了我们一个道理,还让我们认识了一位古代名医——扁鹊。这节课,我们将继续寓言故事的学习,再认识一位古代的射箭能手——纪昌。

二、研读课文,重点探究

1.板书课题,理解题意。

提示:教师板书课题,点明“纪昌”是人的名字,提示学生思考题目中“学”和“射”的意思,再引导学生串讲题意。明确题目的意思是“纪昌学习射箭”,课题即为课文的主要内容。

2.初读课文,整体感知。

(1)学生自读课文,读准字音,把课文读正确,圈画不懂的字词。

(2)小组交流,解决课文中的生字难词问题,不懂的地方可以向其他小组或老师请教。

①检查自主朗读情况,教师适时正音。

②学生梳理重点词语,教师加以点拨。

(3)教师出示问题,学生带着问题读课文。

阅读与思考:

①文章主要讲述了一件什么事?(纪昌向飞卫学习射箭,最终成为射箭能手。)

②文章的重点是什么?一共写了纪昌几次练眼力?(文章的重点是纪昌两次练眼力的过程。)

③纪昌为什么能练成功?(因为他练好了眼力,而且练得很刻苦。)

④本文应如何划分层次?(第1自然段为第一部分,写纪昌拜师;第2~4自然段为第二部分,写纪昌苦练眼力;第5自然段为第三部分,写纪昌学射成功。)

三、研读课文,重点探究

1.指名分自然段朗读课文,圈画自己感触较深的地方。

2.紧扣两次学射经过,教师出示“自主学习卡”,学生分组交流讨论。

3.汇报展示,品析课文。

(1)汇报交流“自主学习卡”第1小题。

①学生画出飞卫的话,教师展示原文课件,提问:飞卫的要求中,哪些词句是重点?

明确:牢牢地盯;不能眨眼。

②指名学生朗读写纪昌的具体行动的句子,教师展示原文课件,出示梭子的图片,播放织布的视频,提问:从“就”字中你体会到什么?“盯住”一词换成“看”字可不可以?

明确:“就”字说明纪昌回家之后马上开始行动,说做就做。“盯住”更强调全神贯注地看,体现了纪昌练得认真。

③指名学生读最后一句话,建议学生以手为梭子,仿照视频快速左右移动,同桌之间互相练习体会,提问:“两年”这样的练习会是什么感受?你能感悟到纪昌的什么品质?两年中纪昌可能会遭遇什么情况?“相当到家”是什么意思?

明确:这样的练习非常枯燥、辛苦,纪昌能坚持两年,说明他具有认真刻苦、坚持不懈的品质。两年中,纪昌可能会碰到别人的劝阻,可能会受到他人的嘲笑,可能自己也会身心俱疲。“相当到家”就是熟练、炉火纯青的意思。

(2)汇报交流“自主学习卡”第2小题。

提示:第2、3自然段都是按“提要求→练眼力→出成果”来写的。教师可对照第2自然段的学习方式,描述虱子的大小,引导学生想象纪昌练习的场面,抓住重点词语体会纪昌第二次练眼力的刻苦和恒心,理解文段最后一句话是运用了夸张的手法在描述。

(3)汇报交流“自主学习卡”第3小题。

提示:第一问学生自由发挥,如纪昌通过练习学会了什么,他的心情怎样,飞卫的态度如何等;第二问教师可从班级的近视现象进行切入,提示眼力对射箭的重要性,再结合飞卫的话,启发学生理解练眼力属于练基本功,只有基本功打扎实,才有继续前进的可能。

(4)汇报交流“自主学习卡”第4小题。

明确:“百发百中”说明纪昌射箭的准确度极高,技术高超。

四、思考质疑,总结寓意

1.学生质疑,教师相机引导,让学生从多角度体会故事的寓意。

思考与提问:

(1)飞卫为什么让纪昌先练眼力,而不先教他开弓、放箭?

(2)假如纪昌不先练眼力,他还会百发百中吗?

(3)假如纪昌没有跟飞卫学射,而是跟一个普通箭手学射,他会成为射箭能手吗?

明确:纪昌的成功离不开扎实的基本功,离不开他认真学习的态度、持之以恒的决心、不怕辛苦的毅力,同样也离不开名师的指点。

2.抓住顺序,复述课文。

明确:抓住本文表示故事发展先后顺序的词(“开始练习的时候”“两年以后”“又开始练习起来”“后来”),将相关内容一一填充进去,即可复述课文内容。

小结:《纪昌学射》这篇故事虽然短小,但带给我们的启示却很丰富。飞卫的名师风范、纪昌的认真虚心,无不给我们留下了深刻的印象。让我们带着对他们的尊敬,对纪昌成功的欣喜,再一次有感情地朗读课文吧!

五、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。。

本文由两则寓言故事构成,内容短小精悍。寓言的特点就是通过一个小故事告诉人们一个大道理,因此教学的重点在于引导学生通过故事领悟其中蕴含的深刻哲理。在具体的教学过程中,我主要注重了以下几方面:一、引入故事进行讲述。两则寓言的主人公背后都有有趣的故事,通过故事进行引入,可以迅速激发学生的学习兴趣,活跃课堂。二、对比阅读,活学活用。两则故事的学习方法和学习重点都有相似之处,在学习《扁鹊治病》时,以教师教为主,让学生体会学习寓言的方法和过程;在学习《纪昌学射》时,以学生学为主,让学生将学到的方法和技巧运用到本课的学习过程中来,达到了培养自学能力的目的。三、注重思维的发散与凝聚。引导学生开放思维,由浅入深,由点到面进行分析,感悟两则寓言的寓意,并结合实际,体会寓意对学生学习、生活的指导意义。在具体的操作中,二者也有所区别。《扁鹊治病》线索清晰,比较易懂,学生基本能通过自读自悟明白其中的道理。因此,教学时把握住四次看病的主线,通过研究蔡桓侯的反应来探究文本,既可让学生有思考的余地和想象的空间,又达到明理知人的目的。而《纪昌学射》的内容虽浅显,但人物个性极为鲜明。尤其是纪昌练眼力的片段,写得十分生动,既是故事情节的重点,也是语言表达上的重点。引导学生抓住这些语句,在读读议议、品词品句中感悟人物品质,获得思想上的启发,可以收到良好的效果。总之,通过本次教学,力求在提升学生语文素养的同时,熏陶学生的情感价值观,达到语文教学工具性与人文性的统一。

口语交际 讲历史人物故事

一、看一看,激趣导入

1.课件展示历史人物故事图片、视频,激发学生对历史人物故事的兴趣。

导语:同学们,还记得这些赫赫有名的历史人物吗?他们有的艺术超群,有的勤奋治学,有的智谋过人。你们知道他们有哪些故事吗?你们还喜欢哪些历史名人呢?

2.指名发言,让学生用几个词形容他们喜欢的历史名人或历史人物故事。

过渡:看来大家认识不少历史人物,知道不少历史人物故事呢!今天,我们就来开一次“历史人物故事大会”。

二、议一议,领会方法

1.回忆自己听故事或讲故事的经历,讨论讲故事的注意事项。

思考:(1)听故事时,什么东西最能调动自己的注意力?

(2)讲故事时,可能会遇到什么状况?应该如何应对?

2.结合讨论的内容以及课文要求,教师引导学生归纳讲故事的技巧。

明确:讲故事前要熟知故事内容,制作信息小卡片,理清故事中难懂的地方,列好情节提纲。讲故事时,语气和表情要跟随情节的变化而变化,可以加入肢体动作增强吸引力,如有需要还可以与听众进行互动。讲完后,与观众交流听后感悟。

三、练一练,初试身手

1.出示故事连环画课件,点名学生讲述故事情节。

过渡:讲故事的方法大家都能说出一二,正所谓“光说不练假把式”,我们就以“凿壁偷光”这个故事来练一练,试试大家的真本事。

提示:教师点名两三位同学试讲,应给予一定的准备时间。其他同学指出讲述者的优缺点,作为借鉴。

示例:西汉时期有个农民的孩子叫匡衡,他小时候很想读书,可是因为家里穷,没钱上学,买不起书,只好借书来读。那个时候书是非常贵重的,有书的人不肯轻易地借给别人。匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打工,不要工钱,只求人家借书给他看。他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候才有工夫看一会儿书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想,白天种庄稼没有时间看书,我可以利用晚上的时间来看书呀。可是匡衡家里很穷,买不起点灯的油,怎么办呢?有一天晚上,匡衡在床上背白天读过的书,背着背着突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他“嚯”地起来,走到墙壁边一看,啊,原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是匡衡想了个办法,他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些,这样透过来的光亮也大了,他就凑着透过来的光亮,读起书来。匡衡就是这样刻苦地学习,后来成为很有学问的人。

后来,人们就用“凿壁偷光”这个成语形容家贫而读书刻苦。

2.小组内互讲,组员互相评议,教师巡视,适时点拨、指导。

提示:分小组进行组内讲故事训练,每位成员轮流讲述自己准备的故事,其余成员在故事结束后联系前面总结的讲述技巧,提出改进意见,也可以针对故事中讲述不准确或不明白的地方提出疑问,讲述者根据意见做好修正工作。

3.小组讨论交流,获得启迪。

提示:组员交流听故事的收获和讲故事的心得体会。组内讨论,哪一位同学讲得最吸引人?哪一位同学的故事最新奇、有趣?哪一位同学的故事最让人心潮澎湃?这些故事分别给了大家什么启迪?作为讲述者,你在哪些方面存在失误?你对其他讲故事的人有什么好的建议?

四、比一比,展示才能

1.教师创设情境,组织比赛。

过渡:刚刚老师在巡视时,发现不少同学的故事都讲得十分精彩。为了不让这些故事埋没在小组内,我们不妨组织一场“故事大会”的比赛。每个小组各推举一位组员,上台讲述自己喜欢的历史人物故事。其余的同学认真听,给他们打打分,看看谁才是我们班上的“故事大王”!

评分标准:A.故事讲述完整;B.故事生动有趣;C.态度大方得体;D.声音洪亮清晰。

2.小组讨论并推荐参赛代表。

提示:通过表决,选择小组内大家觉得表现最好的一位成员为代表,如故事讲得最感人、最能活跃气氛、态度最大方等。如果参赛代表觉得小组其他成员的故事更有趣,而自己有能力讲好,也可以选择其他成员的故事进行讲述,在参赛时事先说明即可。

3.小组代表轮流上台讲述。

4.学生评议自己最喜欢的“故事大王”并说明理由,最后集体投票评选。

5.教师予以表扬、激励。

五、总一总,提升思想

总结:正如课本上说的:“时光如川浪淘沙,青史留名多俊杰。”他们的故事将继续传扬下去,他们的精神也将代代相传。我们不能忘记历史,不能忘记他们为历史做出的贡献。希望同学们在讲述、聆听故事之余,也不要忘了感悟历史

名人们的光辉精神,把他们当作自己前进道路上的指路明灯。

本次口语交际承接课文内容而来。在本单元课文教学过程中,已多次涉及简单复述故事的环节,也就是说,学生已经在浅层次方面进行过讲故事的训练,对于能顺畅地讲出故事内容有了一定的基础。但是,要想把故事讲好,而不只是单纯地复述故事情节,这就需要一定的技巧和方法了。本次教学设计着重在讲故事的技巧方面下功夫,通过调动学生回忆、小组交流讨论、学生试讲、小组互讲、组织比赛等形式,让学生逐步放开拘束,不断改进,最终达到把故事讲精彩的目的。

习作 我的心儿怦怦跳

一、激趣导入,引出主题

1.教师出示医生和听诊器图片,由学生的体检经历转入心跳的话题。

导语:大家还记得体检的时候,有的医生脖子上挂着的这个东西吗?它叫听诊器,医生用它来检查我们的心跳速度是否正常。在检查的时候,医生通常会要求大家心情放平静,因为人的心跳是会变化的。当我们睡着时,心跳最慢,而当大家在操场上奔跑运动,或者有其他剧烈的情绪变化时,心跳会比平常快得多,这时我们常常会产生“心儿怦怦跳”的感觉。

2.出示课题,说明本课的写作主题。

过渡:本次习作的主题是“我的心儿怦怦跳”。从主题中就可以看出来,这次我们要写一件令自己心儿怦怦跳的事情。这样的作文该怎么写呢?我们一起来研究研究吧!

二、拓展思路,确定内容

1.引导学生回顾自己心儿怦怦跳的时刻及当时的心情。

提示:先由学生自由发言,说说心跳加快的场景都有哪些。然后教师出示教材中的六个场景,引导学生体会在这些场景中人物的心情是怎样的。最后出示教材中的四个心情小人儿,总结“担心、害怕、紧张、激动”均会引发大家的心跳加快。

2.依据心情的不同,划分学生说明的场景,再次引导,拓宽学生选材范围。

担心:妈妈到了下班的时间还没有回家;消防员叔叔到树上取马蜂窝;看见一个小朋友站在马路上哇哇大哭……

害怕:一个人走夜路;坐过山车;去医院打针;学滑冰;走吊桥……

紧张:第一次当众讲故事;参加接力比赛;一个人去小卖部;请教老师问题……

激动:登上领奖台;在出站口等待久别的爸爸归来;得到梦寐以求的礼物;考试中取得了好成绩;自己的作品发表了;到天安门看升国旗……

3.出示相关词语和短语,引导学生补充描写心情的词语。

提示:教师出示教材中的词语,让学生分析这些词语反映了什么心情,可以形容什么场景。指导学生翻阅自己的摘抄本,补充描写心情的词语。可以采用开火车的方式轮流发言,也可由教师点名学生回答。

4.教师指导学生进行心理描写片段写作。

提示:教师出示一个场景和几个词语,让学生口述人物当时的心理活动,可以在句中运用出示的词语。学生发言后,由其他学生进行补充,教师再进行简要的评述。在刻画人物心理时,除了直白地描述人物的内心想法外,还可以通过人物的动作、神态、语言间接地表现人物心理。在具体进行描写时,应把身边的人、事、物结合在一起,营造出想要表现的氛围。可以采用比喻、夸张等修辞手法把场面写得更生动形象。

三、总结素材,完成初稿

1.教师出示“心跳图”范例,指导学生画“心跳图”。

过渡:大家通过刚才的讨论和练习,想必已经想好自己这堂课要写什么了吧?请大家按照事情的经过,画出自己的“心跳图”吧!

提示:教师出示真正的心跳图,然后引导学生根据事情的发展过程,填写心跳高和低时的节点,让学生用“?”标出心跳最厉害的时刻,确定本次习作的重点。

2.学生根据范例画出自己的“心跳图”,互相交流,找准心跳最高值。

明确:学生心跳最高值应根据自己的感受出发,合理划分。有把握不准的,可以同学之间互相交流探讨,接受他人的合理意见。

3.练习草稿。学生根据交流的内容,列出习作提纲,把事件过程完整地记录下来,形成作文。

4.教师巡视,注意个别辅导。

四、点评习作,修改誊写

1.出示几篇典型的初稿,师生集体修改。

评议要点:(1)内容是否通顺明白;(2)心理活动是否生动;(3)有哪些优点可以借鉴。

2.学生自己尝试修改习作。

修改重点:(1)改正错别字和错误标点;(2)改正不通顺的语句;(3)对内容进行增删调整,尤其要重视心理活动方面的描写。

3.小组间交流习作,互相修改评分。

4.小组推选佳作朗读展示,教师点评。

点评重点:(1)事件完整;(2)内容具体,重点突出;(3)描写生动,情感真挚;(4)标题、开头、结尾精彩。

5.引导学生再次完善习作,誊写习作。

五、课堂回顾,交流收获

总结:作文的素材多种多样,写出自己心灵的触动,表达自己真诚的心意,便是一篇成功的作文。希望大家多多积累生活中精彩的片刻,记录美好的生活。同学们,这堂课是本学期最后一节作文课,在这学期中,我们学习了不少写文章的技巧,也写了不少作文。大家可以趁着期末的时候,将自己的作品整理出来,制作一本“作品集”。闲暇的时候,翻翻自己的作品集,你们的心儿一定也会怦怦跳的。

本学期第五单元的习作已经训练了学生写一件事的能力,第六单元的“词句段运用”和习作均做了心理描写方面的练习,因此本次习作是在前面学习的基础上的一个延伸和深化。对学生来说,写作方法是有迹可循的。考虑到这些因素,本次教学设计以激发学生的写作兴趣、拓宽学生的写作素材、强化学生的写作水平为主。一是通过多种教学手段,活跃课堂气氛,启发学生思考,让他们愿意去记录,有内容可记录。二是按词、句、段、篇的顺序,提供好的范例,指导学生一步步完成作文,让他们在写作的过程中总能找到模板。三是注重修改。好文章是改出来的,教师要发挥学生的主动性,增强他们自我评价、修改的能力,让学生按照教师指导的修改重点来读自己的习作,意识到自己的习作的不足,产生修改的愿望,明确改进的方向,这样更有助于学生习作能力的提高。

语文园地

一、交流平台

1.开展“传声筒”游戏,导入话题。

提示:将学生分成几个小组,教师将事先准备好的字条交给每组的第一位同学,由该同学耳对耳轻声传给下一个组员,依次传递,最后一位同学把听到的句子大声说出来。其他同学不能提醒,由未参与者负责记录游戏结果。小组比赛,看看哪一组传递的句子最准确。通过游戏,使学生明白传递信息时要理解、记忆,要抓住重点词语准确表达。

2.激趣谈话,导入复述主题。

过渡:刚刚的游戏让我们感受到了语言传递的快乐,也让我们懂得了将听到的内容准确传递的重要性。其实,它和我们语文课上的复述有异曲同工之妙,很多古代的故事最初都是靠口口相传,不断加工而成的。今天,我们也来做一个传播者,练习复述本单元课文中的故事,将这些故事用你的语言讲给更多的人听。

3.以《扁鹊治病》为例,教导方法。

(1)明确复述方法。

明确:复述前应熟读课文,找出线索。可根据文章内容列出复述提纲,如事情的起因、经过、结果或时间的各个节点,再丰富提纲,连缀成文。

(2)理清故事中的线索和叙事顺序。

明确:理清线索其实就是找准串联故事情节的那根线,明确叙事顺序其实就是找到作者讲故事的思路。《扁鹊治病》是按照时间顺序来叙述的,时间线非常明确,因此可以抓住“有一天”“过了十天”“十天后”“又过了十天”“五天之后”这些表示时间的词语来归纳。

(3)学生自由练习,教师指名复述,并让学生进行点评。复述者依据大家的建议改进,教师进行小结。

4.练习复述其他课文。

提示:先分小组,学生在组内进行复述训练,要求把故事的大意复述出来,抓主要,舍次要,主要内容要讲得详细一些,其他内容简单复述即可。注意语句通顺、结构完整。组内同学可以相互补充。再进行全班的交流与复述,教师相机指导。

小结:发言的同学都能把故事讲得又完整又有趣,大家不妨回家后把这些故事分享给自己的家人,让他们也能享受到故事的乐趣。

二、识字加油站

1.教师讲述同音字小故事,激趣导入。

提示:故事可选用苏轼“庆有余”与“磬有鱼”,也可选用其他小故事。

过渡:这里的“庆”和“磬”“余”和“鱼”就是同音字,也是我们今天要学习的内容。

2.出示课件,指导学生归纳生字相同点。

提示:可以让学生猜读每组后一个字的读音,然后思考这八组字具有什么特点。明确后者的读音与前者相同或相似,字形都是在前者的基础上加上偏旁。

识字方法:“键盘、生锈、乐谱、砖头、矿物”可以出示相关图片,帮助学生掌握生字的意思,注意生字的释义与其部首的对应关系。“提纲、综合、传授”可以通过造句的方式引导学生理解意思。

3.学生发言,总结同类现象。

提示:学生自由发言,教师板书或学生上台板书类似的字,还可以请有能力的同学把同音字编成口诀,全班一起读一读,记一记。

三、词句段运用

1.易错字训练。

过渡:刚刚我们学习了一些有趣的同音字,现在我们就来关注一下易错字。说到易错字,老师也很头疼,尤其是在批改作文时,看到同学们的错别字,老师会感觉非常惋惜,就像看到一件漂亮的衣服上滴上了一滴墨水似的。下面是同学们在学习过程中常常弄混的字,谁能又快又准地找出正确答案呢?

(1)教师出示课件,选字填空。

提示:教师点名,学生回答,如答错,请其他学生纠正。教师可引导学生区分这些形近字,防止再次出错。

(2)出示词语卡片,学生抄写,教师巡视,纠正学生的书写错误。

过渡:这些词大家也很容易写错,请拿出练字本,把这些词工整地抄下来,千万不要添笔或者少笔哦。

(3)学生交流其他的易错字,教师相机补充。

提示:学生可以翻阅自己的作文本、试卷、生字本等,找出自己写错的字,然后和同桌交流。班级内展开讨论,如何减少这种情况的发生,把好的方法推广到全班。

2.分析句子。

(1)教师出示第一组句子,引导学生分析两个句子在表达上的不同。

提示:教师引导学生思考,这两句话表达的意思是否相同?长的句子读起来有什么感觉?短的句子读起来又有什么感觉?这两句话分别适合什么场合下使用?这两句话的意思其实是一致的,长的句子读起来生动形象,短的句子读起来简洁明了。长的话在讲故事的时候用,会达到生动形象的目的;短的话适用于转告结果。长句和短句并没有优劣之分,应根据使用范围的不同选择恰当的语言表达方式。

(2)教师分别出示第二、三组的前一句,让学生尝试把这些长句子改为精练的短句子,然后对比教材中的短句,分析自己的改动是否到位。

(3)教师指导长话短说的方法和技巧,帮助学生学会如何简要地概括句子的内容。

四、书写提示

1.出示教材中的书写范例,学生进行书写比赛。

提示:学生统一开始书写,写完后举手示意。教师记住最快完成的几位同学,一一展示他们的成果,再请学生评选其中写得又快又好的一位。

2.表现最好的同学介绍书写的诀窍,其他同学补充,教师做好总结。

明确:要想提高书写的速度,必须注意几个方面。(1)集中注意力。(2)掌握正确的坐姿和握笔姿势。(3)掌握正确的运笔方式。注意手指与手腕相互配合,同时运动,通过手腕的运动带动手指的运动,手指再带动手中的笔。(4)一句话要连贯地写出来。可以先熟悉抄写内容,再一句话一句话地抄写。(5)书写速度要均匀,不要忽快忽慢。

3.教师布置书写任务,学生在课后进行书写练习。

五、日积月累

1.通过猜人活动,导入主题。

过渡:同学们在刚刚的书写比赛中都表现得很不错,古代有一种说法叫“字如其人”,就是说一个人写的字会透露出这个人的性格特点。面对这些作品,大家猜猜它的主人会是什么样的人吧。(教师展示学生作品,引导学生说形容人的词语)我发现大家都猜得很准,形容人性格的词语也知道得很多呀。接下来,我们再来补充一些形容人外貌的词语。

2.出示词条,教师领读,纠正字音。

正音:“明眸皓齿”的“眸”读二声,“皓”读hào,而不是gào;“文质彬彬”和“威风凛凛”的“彬”“凛”均是前鼻音;“相貌堂堂”的“相”此处读xiànɡ;“容光焕发”的“焕”字要注意发音,不要读错。

3.理解词义,对号入座。

(1)教师引导学生通过查字典的方式理解词语意思。

眉清目秀:形容容貌俊秀。

亭亭玉立:形容美女身材修长或花木等形体挺拔。

明眸皓齿:明亮的眼睛,洁白的牙齿。形容女子的美貌。

文质彬彬:原形容人既文雅又朴实,后来形容人文雅有礼貌。

相貌堂堂:形容人的仪表端庄魁梧。

威风凛凛:形容声势或气派使人敬畏。

膀大腰圆:形容人的身体高大粗壮。

短小精悍:①形容人身材矮小而精明强干。②形容文章、戏剧等篇幅短而有力。

容光焕发:脸上放出光彩,形容精神饱满或身体健康。

鹤发童颜:白白的头发,红红的面色,形容老年人气色好,有精神。

慈眉善目:形容仁慈善良的样子。

老态龙钟:形容年老体弱,行动不灵便的样子。

(2)教师出示相关图片,学生根据词语意思选填对应的词语。如果能对应,可以一张图填几个词或一个词填几张图。填入词语后,教师引导学生根据图片和填入的词语进行造句练习。

总结:这是本学期最后一节新课,大家再次巩固了复述课文的方法和正确、快速书写生字的能力,还扩充了生字、生词,学会了长话短说。可以说,这堂课既有复习的内容,也有新知识的讲解。希望大家能够把握这堂课乃至这学期的所学内容,真正学有所获,学有所成。

PAGE / NUMPAGES

本单元以“历史传说故事”为主题编排,展现了四位历史人物的风采,对学生的思想也有所启迪。本单元的语文要素是“了解故事情节,简要复述课文”,是在三年级详细复述基础上的发展。在教学过程中,教师要处理好阅读理解与简要复述的关系,着重引导学生关注文中的主要人物和事件;同时,教师可根据教学实际适当调整板块顺序,将课文与语文园地进行前后勾连。本单元的习作主题与学生生活联系紧密,教师可采用活泼的教学方式,调动起学生说、写的积极性。

分类 具体内容 内容简说 教学要点 课时安排

课文 王戎不取道旁李 文章讲述了王戎不尝李子而知其苦的故事,告诉我们要善于观察身边的事物,看问题不要光看表面,要透过现象看本质。 抓住“李树多子”和“苦李”之间的逻辑关系,明白王戎的聪明智慧;朗读、背诵课文,用自己的话讲故事。 1课时

西门豹治邺 本文通过叙述西门豹巧施妙计,和群众一起破除迷信的故事,刻画了一个为百姓做好事、做实事的地方官形象,赞扬了他反对迷信、尊重科学的品质。 了解故事情节,简要复述课文;理解西门豹破除迷信的巧妙之处,读懂西门豹的言外之意,并且能将故事表演出来。 2课时

故事二则 通过讲述扁鹊给蔡桓侯治病和纪昌向飞卫学习射箭的历史寓言故事,分别说明要懂得防微杜渐,不能讳疾忌医和学习要练好基本功的道理。 讲清故事的结局与人物举止之间的逻辑关系,个性化解读文本。 2课时

口语交际 讲历史人物故事 引导学生学会讲述历史人物故事。 能流畅、生动地讲出一个完整的历史人物故事。 1课时

习作 我的心儿怦怦跳 引导学生叙述带给自己心灵触动的事情。 积累描写心情的词语,继续学习写一件事,继续培养修改作文的习惯。 2课时

语文园地 交流平台 讨论、总结简要复述课文的要点。 总结简要复述的方法;积累生字新词;注意易错字的书写和句子表达的区别;提高书写速度。 2课时

识字加油站 积累12个生字。

词句段运用 把字写正确,学会长话短说。

书写提示 能快速书写文段。

日积月累 积累描写人物外貌的词语。

25王戎不取道旁李

一、激趣导入,揭示课题

1.出示收获的果树图片,预设场景,引导学生思考,自然过渡到课文内容。

导语:如果我们在郊游的时候,看到路边果树上的果实成熟了,大家会去摘吗?(生答不会)对,因为那些树可能是别人种的,不问而取就是“偷”。但如果这些是野生的呢?(学生自由发表看法)其实在确定果子无毒的情况下,也可

以试着摘一个尝尝味道。今天我们要学习的课文,就与小朋友摘果子有关。

2.出示课题,教师介绍人物,引导学生理解题意。

(1)解读生字“戎”,介绍王戎。

提示:用说文解字的方法解构“戎”字,引导学生分析其构造,再介绍人物常识。

(2)理解标题,引导学生预想文章内容。

提示:可以采用扩词法,一一对应,引导学生理解课题的意思,重点解读“取”“道”二字的意思。再根据题意,合理判断文章所写的内容,即王戎不摘路边的李子。文言文的标题或概括文章大意,或点明写作对象,或交代时间地点,对理解正文有很大帮助,不可小瞧。

二、初读课文,检测预习

1.介绍出处,补充文学常识。

2.学生自读课文,圈出生字新词。

3.教师检查学生对生字词的掌握情况。

(1)学生认读生字,教师相机纠正。

识字方法:“戎、诸、竞”均可运用同音字的方法帮助识记读音;“唯”可

通过找近义词的方法记忆字义。

(2)引导学生观察字形、结构及笔画,重点字书写示范,指导生字书写。

(3)学生书写练习,教师巡视,纠正坐姿、握笔姿势、书写错误等。

三、研读课文,重点探究

1.学生自读课文,结合注释理解大意。

(1)小组自由学习,合作探究。

提示:学生先自读课文,结合课文注释理解句意,在不理解的地方打上问号。然后在小组内展开讨论,解决自己不明白的地方,还有无法解决的疑问记下来,留待下一步解决。

(2)课堂讨论,解决疑难。

提示:采用小组发言的形式,由代表提出疑问,教师带领学生共同解决。可先由学生自行解决,大家无法确定的,再由教师进行补充讲解。

(3)复述原文意思,开展讲故事比赛。

2.教师引导探究课文,学生交流讨论,解决问题。

(1)教师预设问题,学生分组讨论。

(2)汇报展示,品读经典。

①理一理:短文四句话分别写了什么内容?

明确:第一句简介人物和事情发生的背景;第二句写王戎和他的伙伴们看见李树多子时的不同表现,运用了对比的手法;第三句写王戎不与诸儿竞走取李的原因;第四句写王戎推理的正确性。

②想一想:王戎怎么知道李子是苦的?

提示:教师做好引导工作,从路边的李树

为什么会挂满了果实开始设疑,一步步引导学生还原王戎的推理过程,得出正确结论。

③说一说:从这件事可以看出王戎是一个怎样的孩子?

提示:学生自由发言,能够依据文中的描述讲出理由即可。

④议一议:你从故事中学到了什么道理?

提示:教师做好引导工作,只要学生讲得有一定道理,就应该予以肯定。可以让学生联系个人的生活实际来谈体会。

小结:王戎小小年纪就能一口道出“苦李”的真相,他敏锐的目光和敏捷的思维简直是我们学习的榜样。我们如果想在今后的学习和生活中少走弯路,少闹笑话,一定要向小王戎看齐,多看多思。

四、背诵积累,拓展延伸

1.背诵课文,丰富积累。

提示:学生可以在理解文章大意的基础上反推文言语句,也可以通过反复朗读达到流利背诵的程度。同桌之间相互检查,教师抽查。

2.完成本课对应训练。

通过对《精卫填海》的学习,学生已经初步感知了文言文体裁的特殊性,大概了解了文言文学习中需要注意的方面。因此,本次教学设计主要从提高学生学习文言文的热情度上出发,同时继续培养学生学习文言文的能力。为此,本次教学采用了以学生为主导,教师为辅助的方式。从标题理解、生字词学习到课文理解、难点解惑,都主要依靠学生的交流、讨论来完成,教师则调整上课的节奏,点拨学习的重难点,纠正学习过程中的错误观点。这种教学方式让学生充满参与感,真正做到了学生是学习的主导者,并使他们对文言文这种文体不至于产生畏难心理。同时,学生经过交流、讨论解决了学习中的疑问,会获得极强的成就感,这种成就感会激发学生学习文言文的热情,让他们对学习保持一种上进心。此外,课堂中的讲故事比赛改善了教学过程中的气氛,让课堂变得更加活跃,更加热闹。

26西门豹治邺

1.会认11个生字,会写15个生字,理解文中重点词语的意思。

2.有感情地朗读课文,概括课文的主要内容。

一、激趣导入,揭示课题

1.由学生姓氏导入复姓概念,引出本文主人公。

导语:这个学期就快结束了,大家都熟悉班上的同学了吗?都交上好朋友了吗?有谁觉得自己缺少朋友或者不受关注的,站起来向大家简单推销一下自己吧。就按“姓什么,叫什么,性格怎么样,交友口号是什么”来说。(学生发言)很好,希望你们能在班上收获更多的友谊和关注。不知道大家有没有注意到,他们的名字有一个字的,也有两个字的,但他们的姓都是一个字。其实呀,我们国家的姓氏虽然绝大多数都是一个字,但也有两个甚至更多字的情况,这种姓叫复姓。今天我们要学习的这篇课文的主人公的姓氏就是两个字,他姓西门,单名一个豹字。

2.出示课题,介绍人物和背景。

二、初读课文,检测预习

1.学生自读课文,注意读准字音,认清字形,把课文读通顺。

提示:预留充分的自读时间,让学生遇到不理解的词语查查工具书,在有疑问的句子旁打上问号。

2.检查生字词掌握情况。

(1)出示带拼音的字词卡片,指名认读。教师纠正字音,识记生字。

识字方法:“豹、淹、旱”等字可以结合相关图片理解字义;“派、逼”等字可以通过情境造句的方法理解字义;“浮、扔”等字可以结合相关动作理解字义。

(2)引导学生观察字形、结构及笔画,重点字书写示范,指导生字书写。

(3)学生书写练习,教师巡视,纠正坐姿、握笔姿势、书写错误等。

三、再读课文,整体感知

1.指名分自然段朗读课文,圈画喜欢的词语和句子。

2.交流圈画内容,教师结合交流情况点拨理解重点词语。

(1)西门豹到了那个地方,看到田地(荒芜),(人烟稀少)。

提示:引导学生观察“荒芜”的图片,使学生直观认识到“荒芜”的意思,然后提示学生思考,得出田地长满野草的原因在于无人管理,自然迁移到“人烟稀少”的概念,理解词义。

(2)那些官绅都(提心吊胆),大气儿也不敢出。

提示:可引导学生根据“提心”“吊胆”的字面意思合理想象,猜测词语的意思,再查阅词典,确定其准确含义。在准确理解的基础上展开讨论,分析在何种具体情境下适合使用该词,并进行造句训练。

(3)官绅一个个吓得(面如土色),跪下来磕头求饶。

提示:提示学生进入该场景——巫婆被扔进了河里,自己也马上要被扔到河里,展开想象,揣测官绅当时的心理、表情会是什么样的,然后意会“面如土色”的意思。教师可以补充几张面如土色的图片加深印象,也可以提示学生调动回忆,回想自己“面如土色”时的情形。

小结:本课的生词既有本身词义复杂的词,也有在特定历史环境中才使用的陌生词。大家一方面可以运用之前学到的方法来理解词语,另一方面也要学会查阅历史资料,补充词语相关的文化知识。

3.整体把握课文内容。

(1)阅读与思考。

A.故事发生的时间、地点是什么?主要人物又是谁?(战国时候;邺县;西门豹。)

B.西门豹看到了什么?又做了什么?(田地荒芜,人烟稀少;破除迷信,兴修水利。)

C.经过西门豹的治理,那里最后变成了什么模样?(庄稼年年都获得好收成。)

提示:引导学生从文中找到相关句子,再回答问题。

D.出示课件,填空并齐读:本文讲述了(战国时期),魏国的国君派(西门豹)管理(邺县)这个地方,他破除(河神娶媳妇)的迷信,又(兴修水利),造福于民的故事。

(2)合作与交流。先标上段序,小组合作,给课文划分层次,交流为什么这样划分,归纳出每一层次分别写了什么。再用简要的语言概括出故事的起因、经过和结果。

提示:抓住西门豹的行动变化进行思考,根据故事的起因、经过和结果划分段落。如果用起小标题的形式,那么故事的经过可以概括为:摸清底细→惩治巫婆和官绅→兴修水利。

◆结构梳理:

第一部分(第1~9自然段):写西门豹调查民情。

第二部分(第10~15自然段):具体写西门豹如何实施惩治恶人、破除迷信的计划,是故事的重点部分。

第三部分(第16自然段):简要讲述西门豹发动老百姓兴修水利,年年获得好收成,从根本上解决了邺地的田地荒芜问题。

四、课堂回顾,交流收获

1.适当总结本课时教学内容,点评学生的课堂表现。

小结:古时候,人们由于知识水平不高,很多自然现象解释不了,就创造了各种“神”,把很多自然现象说成“神”的活动,并在此基础上产生了各种迷信思想和迷信活动。而西门豹却敏锐地看出了这种做法的危害,巧妙地破除了当地的迷信思想,带领百姓走上了一条真正的致富之路。下节课上,我们就将仔细分析西门豹的所作所为,体会他的大智慧。

2.引导学生交流收获。

(1)熟读课文,交流识字经验。

(2)摘抄、积累文中自己喜欢的词语和句子。

五、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

1.了解西门豹破除迷信的方法及其巧妙之处。

2.感受西门豹的人物形象,受到尊重科学的教育。

3.练习分角色朗读课文,简要复述课文内容,尝试表演课本剧。

一、温故知新,导入新课

1.听写词语,教师小结指导。

2.指名学生说说课文的主要内容。

3.教师过渡,导入新课。

过渡:西门豹通过破除迷信、兴修水利,最终使邺城的人民过上了富足的生活。但是,在邺城横行那么多年的迷信思想,有那么容易破除吗?下面我们就一起走进课文,看看西门豹是怎么做的。

二、研读课文,重点探究

1.合作学习,初探事情起因。

(1)自由朗读第1自然段,思考:西门豹到了邺县这个地方后,看到了怎样的情景?

提示:先由教师出示问题,学生带着问题自读课文,寻找答案,再与同桌交流,确定答案。西门豹看到了邺县“田地荒芜,人烟稀少”的情景。

(2)分角色朗读第2~8自然段,明确西门豹摸清了哪些底细。

①教师出示表格,引导学生填表。

提示:教师点名,学生分角色朗读课文,朗读时要抓住人物的性格和身份,读出人物的特点,传达出巫婆官绅作恶多端和百姓可怜的情绪。引导学生抓住西门豹的“四问”和老大爷的“四答”来填表。

②抓住老大爷回答中的两个“闹”字,理解字义,总括信息。

明确:这两处“闹”分别是“河神娶媳妇给闹的”“每闹一次,他们要收几百万钱”,意思分别为“造成”“操办”。可见邺地穷困的根源是迷信思想作怪,获益人是巫婆和地方上的官绅,而邺地实际需要解决缺水问题。这里既有天灾,又有人祸,百姓愚昧。

(3)轻声读第9自然段,引导学生思考探究以下问题。

①“这样说来,河神还真灵啊。”西门豹这句话是什么意思?

明确:这句话是“正话反说”。从表面上看,河神确实很灵,因为河神娶媳妇后的确没有发过大水。但实质上,漳河没有发过水是因为这里降水量少,年年干旱就是证明。巫婆和官绅利用这一点来欺骗百姓,搜刮钱财。西门豹讲这句话时心里已经明白河神娶媳妇是个骗局,“真灵啊”是反话,带有讽刺意味。

②“下一回他娶媳妇,请告诉我一声,我也去送送新娘”说明了什么?

明确:这句话一语双关,西门豹要借送新娘惩办首恶的计划已经成竹在胸,这样说是为了防止因过早泄露而打草惊蛇。

2.交流讨论,深挖事情经过。

过渡:西门豹明显是打定主意要在河神娶媳妇那天破除迷信,那么他具体会怎么做呢?他最后达到自己的目的了吗?他的做法恰当吗?请大家自由朗读第10~15自然段,跟随老师一起来探究。

(1)学生自由朗读第10~15自然段,圈画西门豹的施计过程,教师相机点拨、品析文中重要的语句。

A.不行,这个姑娘不漂亮,河神不会满意的。麻烦你去跟河神说一声,说我要选个漂亮的,过几天就送去。(西门豹为什么要说“这个姑娘不漂亮”?他真的要另选一个姑娘吗?)

明确:西门豹这样说是为了找个理由把巫婆投到河里。说这个姑娘不漂亮,河神不会满意,要另选一个漂亮的,西门豹并不是真的这样认为,而是故意装着认真给河神娶媳妇,用这些话做借口。这样既可以挽救“新娘”,又可以惩罚巫婆,可谓一举两得。

B.等了一会儿,西门豹对官绅的头子说:“巫婆怎么还不回来,麻烦你去催一催吧。”(如何理解西门豹此处的行为和语言?)

明确:“等了一会儿”并不是真的要等巫婆从漳河里出来,而是做出等的样子。“还不回来”并不是西门豹认为巫婆能回来,而是故意这样说,表面上做出以为巫婆能回来的样子。“麻烦”表面上是对官绅头子说的客气话,实际上是要严惩这个官绅头子,把他投进漳河里。

C.官绅一个个吓得面如土色,跪下来磕头求饶,把头都磕破了,直淌血。(这一句运用了什么描写?他们为什么“面如土色”?你从中体会到什么?)

明确:这一句运用了神态和动作描写。官绅吓得“面如土色”是因为他们害怕自己也被投进漳河,害怕丢了性命。从中可知所谓的河神都是骗人的。

(2)再读西门豹施计过程,探究西门豹做法的巧妙。

提示:教师提出问题,学生反复默读第二部分,分小组进行讨论。在课堂上分享讨论的结果,教师做好引导和纠正工作。

①西门豹为什么要把官绅头子投进漳河?为什么不把其他官绅都投进漳河?

明确:杀官绅头子的原因是:A.他是首恶,与巫婆勾结骗钱害人;B.不杀官绅头子就不能吓唬到别的官绅,逼他们说出真相;C.不杀他,他又会联合别的巫婆来骗钱害人。

不杀其他官绅的原因是:A.他们不是首恶;B.逼他们说出真相;C.表现西门豹惩罚有度。

②西门豹为什么不直接把巫婆和官绅抓起来杀掉?

明确:因为当时的老百姓还没有真正认识到巫婆和官绅的真面目,西门豹这样做目的是使广大百姓在河神娶媳妇的现场受到深刻教育,从迷雾中觉醒,明白巫婆和官绅都是骗钱害人的。

西门豹最终用事实教育了被愚弄的老百姓,破除了迷信。

③西门豹破除迷信巧妙在哪里?

明确:巧妙之一在于安排周密。西门豹先以姑娘“不漂亮”“河神不会满意”为由,派巫婆去跟河神“说一声”,再派官绅头子去“催一催”,这样做既保护了新娘,又惩办了巫婆、官绅头子。巧妙之二在于不动声色。西门豹假装客气,“麻烦”那些恶人去跟河神“说一声”,在不动声色中坚决地将他们扔进漳河。巧妙之三在于假戏真做。西门豹自始至终严肃认真地演好“送送新娘”这场戏,语言上不留一点儿破绽,行动上假戏真做,让官绅们胆战心惊,让老百姓有充分的时间看这场戏。巧妙之四在于讲究策略。区别对待,即惩办首恶,教训胁从,主要目的是破除迷信,教育百姓。

3.放手自学,领悟事件结果。

过渡:送走了巫婆和官绅头子,送走了封建迷信,邺地的人祸算是解决了。那么天灾呢?我们再接着看最后一个自然段。

(1)学生齐读第16自然段,根据阅读体验互相提问并解决问题。

提示:教师放手让学生自学,统计学生们的提问,并让学生一一解决。对于问题,教师可以做适当的提示。如西门豹为什么要开渠引水?(为解决干旱问题。)本段与上段有什么逻辑关系?(只有西门豹先破除迷信,人们才会相信他,才愿意去开渠引水,庄稼才能丰收;如果不先破除迷信,就没有人敢开渠,人们照样逃离,就不会改善邺地的状况。)

(2)复读全文,整体感知人物形象。

明确:西门豹是一个关心百姓生活、重视调查研究、尊重事实、有智慧、讲策略的人。

小结:这个故事虽然发生在两千多年以前,却一直流传到了今天,并将一代代传扬下去。人们会永远记住这个成功治邺的地方官,因为他的智慧,因为他的一心为民。真正有德行的人会在人们的口口相传中名垂千古,而恶人只会遗臭万年。

三、抓重放轻,复述故事

1.学生讨论分析文中情节哪些主要哪些次要,确定复述重点。

提示:教师结合文章层次以及阅读兴趣,引导学生分清本文三个情节的主次。“调查民情”和“兴修水利”应简略,“惩治恶人”要详细。

2.以其中一个情节为例,教师引导学生如何选取复述内容、长话短说、改变表达方式,并完整练习该情节的简要复述。

3.放手学生复述其他情节,并串联成完整的故事。

提示:可以采用小组合作的方式,在组内练习复述,教师提供评价标准,学生互评,发现不足。

复述标准:主要内容说详细,其他内容要简洁。

四、读写结合,学有所获

1.开展“小练笔”,学生分组练习改编。

小练笔:试着根据“阅读链接”中的剧本开头改编课文,并演一演这个故事。

提示:剧本里的时间、地点、人物和背景课文中都已经交代,需要改编的场景是西门豹揭穿巫婆官绅骗局的过程,即课文第10~15自然段。课文本身的人物语言可以直接引用,也可以根据表达需要稍做修改,其他人物的语言要通过合理想象来补充,还可加入恰当的对话使情节保持流畅。

2.小组交流,分角色表演,集体评议。

提示:各小组确定剧本内容后,组内成员选定表演者并进行演出排练,在班上举办一次课本剧演出比赛。演员们在表演时注意动作、表情要随着人物的心理和情节的发展而变化,台词要饱含感情。演出完毕后,教师点评,学生选出最佳剧本、最佳演员。

五、背诵积累,拓展延伸

1.背诵、摘抄对自己有启发的句子,丰富积累。

2.完成本课对应训练。

本文是一篇颇具戏剧性的历史题材故事,故事情节生动,人物形象鲜明,既能训练学生把握行文思路的能力,也能感悟“话中有话”的难点。鉴于此,本次教学以学生“爱学”“学会”“会学”为出发点进行设计,以期达到“教学生学”的目的。具体的教学过程主要有以下几方面的特点:

一、扬弃情节分析。以学生的认知特点为纲,自主感悟人物语言为目的,顺应学生由简单到复杂、由易到难的感知顺序,采用发散式的探索提问,涵盖全文,引导学生感悟西门豹的“话中有话”。这样的教学可以从课文中跳出来,站在语文的广度、高度上来把握教学策略,真正把语文课上成“语文课”。

二、综合听说读写。在教学中把听、说、读、写紧密地结合起来训练,如感悟西门豹的话中之话,必须得读,而读出其语气又得通过说来显示思维过程。特别在改编、表演课本剧的环节,更是极大地调动了学生的听、说、读、写能力,让学生的语文素养得到全面发展。

三、强化主体意识。不论是初读感知,还是深读探究,抑或课外延伸,都从学生的自主性上去考虑,为学生提供施展才智的空间,让不同层次的学生均有较为宽松的自由发展的舞台,使得每一个学生在学习的过程中都能体验到满足和自信。

27* 故事二则

扁鹊治病

1.会认“拜、侯、肤”等5个生字,读准多音字“扎”理解词语的意思。

2.有感情地朗读课文,理解课文主要内容。

3.懂得要防微杜渐,不要讳疾忌医,要善于听取别人正确意见的道理。

一、激趣导入,揭示课题

1.从神医的话题导入扁鹊,讲述扁鹊“起死回生”的故事。

导语:说到每个行业能力最强的人时,大家常常用“神”来形容,医术极为高超的医生就被称为“神医”。我国历史上有过不少神医,如华佗、张仲景、李时珍等,当然还有大名鼎鼎的扁鹊。他“起死回生”的故事你们听说过吗?

2.介绍扁鹊,出示课题。

二、初读课文,检测预习

1.介绍作者及相关写作背景。

韩非(约前280—前233)战国末期思想家,法家最重要的代表人物。原系韩国贵族。韩非见韩国之势日益削弱,曾向韩王建议变法图强,未被采纳。后发奋著书。

2.听音频朗读,一边听,一边学习朗读的语气。注意自己读不通顺的地方。

3.自读课文,圈出生字新词。

4.检查生字词掌握情况。

出示带拼音的字词卡片,指名认读。教师纠正字音,学生识记生字。

识字方法:“侯”可以通过形近字对比记忆;“拜”可以通过动作表现。

三、再读课文,整体感知

指名分自然段朗读课文,引导探究。

(1)“无能为力”是什么意思?课文中是谁对什么事情无能为力?(用不上力量,帮不上忙,指没有能力或力不能及;扁鹊对蔡桓侯的病无能为力。)

(2)本文是按照什么顺序写的?分别写了什么?(事情发展的先后顺序。)

(3)本文应该怎么划分层次?(第1自然段为第一部分,第2~5自然段为第二部分,第6自然段为第三部分。)

(4)扁鹊见了几次蔡桓侯?都说了什么?结果怎么样?(四次。第一次说他皮肤上有小病,蔡桓侯不信;第二次说他的病发展到皮肉之间,蔡桓侯很不高兴,没有理睬;第三次说他的病发展到了肠胃,他非常不高兴;第四次远远见了掉头就跑,蔡桓侯派人询问缘由。)

四、品读欣赏,深入探究

1.交流讨论,学生质疑。

阅读与思考:

(1)扁鹊是有名的神医,蔡桓侯为什么会不相信他?

(2)明知蔡桓侯不相信,扁鹊为什么还一而再再而三地去说?

(3)扁鹊为什么几天前就跑到秦国去了?

提示:学生自由读课文,提出疑问,先同桌或小组间交流对话,再全班共同交流讨论,解决疑问。教师相机指导。

2.教师创设情境进行引读,引导学生揣摩人物的心理活动,评价主要人物。

教师:神医扁鹊医术高超,第一次见蔡桓侯就发现了蔡桓侯的病情,他于是说到——(原文:据我看来……恐怕会向体内发展。)这时,他心里会怎么想?蔡桓侯听了,说——(原文:我的身体很好,什么病也没有;这些做医生的……才容易显示自己的高明。)他心里又是什么想法?

扁鹊第二次来看蔡桓侯前,他会怎么想?见面之后,他说——(原文:您的病已经发展到皮肉之间了,要是不治还会加深。)蔡桓侯听了——(原文:很不高兴,没有理睬他。)此时蔡桓侯又会怎么想?

扁鹊第三次来拜见蔡桓侯,他会想些什么?见面后,他又说——(原文:您的病已经发展到肠胃里,再不治会更加严重。)蔡桓侯听了——(原文:非常不高兴。)蔡桓侯心里会怎么想?

扁鹊第四次见蔡桓侯,他又会想什么?见面后,他——(原文:老远望见蔡桓侯,只看了几眼,就掉头跑了。)他心理有什么变化?蔡桓侯见了,派人去问扁鹊,此时蔡桓侯会怎么想?

扁鹊详细说明自己逃跑的原因——(原文:病在皮肤上,用热敷就能够治好……所以我不再请求给他医治。)结果五天后蔡桓侯病发,他俩又会想些什么呢?从中可以看出扁鹊、蔡桓侯各是什么样的人?

3.诵读揣摩,感知文章的教育意义。

提示:学生自由发言,讲述自己受到的启示,教师相机点拨,使学生懂得防微杜渐,听取别人正确的意见,不能讳疾忌医、固执己见等道理。

4.抓住文中表示时间顺序的词语,按照事情的起因、经过和结果,引导学生复述课文主要内容。

五、课堂回顾,交流收获

1.教师适当总结本课时教学内容,点评学生的课堂表现。

小结:《扁鹊治病》这篇故事虽然短小,但带给我们的启示却很丰富。扁鹊的医术高超、蔡桓侯的讳疾忌医,无不给我们留下了深刻的印象。让我们带着对人物命运、心理活动的思考,再次有感情地朗读课文吧!

2.引导学生交流收获。

(1)学生自由交流并积累学习方法。

(2)摘抄、积累自己喜欢的词语和句子。

六、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。

纪昌学射

1.会认“标”这个生字,读准多音字“纪”,理解词语的意思。

2.联系相关词句,体会人物的品质,感悟“学习要练好基本功”的道理。

3.能简要复述课文内容。

一、温故知新,导入新课

1.回顾《扁鹊治病》的主要内容。

导语:同学们,上节课我们一起学习了《扁鹊治病》这篇寓言故事,大家还记得文章的主要内容吗?请一位同学帮我们一起回忆回忆。

2.教师过渡,导入新课。

过渡:上节课的故事不仅教会了我们一个道理,还让我们认识了一位古代名医——扁鹊。这节课,我们将继续寓言故事的学习,再认识一位古代的射箭能手——纪昌。

二、研读课文,重点探究

1.板书课题,理解题意。

提示:教师板书课题,点明“纪昌”是人的名字,提示学生思考题目中“学”和“射”的意思,再引导学生串讲题意。明确题目的意思是“纪昌学习射箭”,课题即为课文的主要内容。

2.初读课文,整体感知。

(1)学生自读课文,读准字音,把课文读正确,圈画不懂的字词。

(2)小组交流,解决课文中的生字难词问题,不懂的地方可以向其他小组或老师请教。

①检查自主朗读情况,教师适时正音。

②学生梳理重点词语,教师加以点拨。

(3)教师出示问题,学生带着问题读课文。

阅读与思考:

①文章主要讲述了一件什么事?(纪昌向飞卫学习射箭,最终成为射箭能手。)

②文章的重点是什么?一共写了纪昌几次练眼力?(文章的重点是纪昌两次练眼力的过程。)

③纪昌为什么能练成功?(因为他练好了眼力,而且练得很刻苦。)

④本文应如何划分层次?(第1自然段为第一部分,写纪昌拜师;第2~4自然段为第二部分,写纪昌苦练眼力;第5自然段为第三部分,写纪昌学射成功。)

三、研读课文,重点探究

1.指名分自然段朗读课文,圈画自己感触较深的地方。

2.紧扣两次学射经过,教师出示“自主学习卡”,学生分组交流讨论。

3.汇报展示,品析课文。

(1)汇报交流“自主学习卡”第1小题。

①学生画出飞卫的话,教师展示原文课件,提问:飞卫的要求中,哪些词句是重点?

明确:牢牢地盯;不能眨眼。

②指名学生朗读写纪昌的具体行动的句子,教师展示原文课件,出示梭子的图片,播放织布的视频,提问:从“就”字中你体会到什么?“盯住”一词换成“看”字可不可以?

明确:“就”字说明纪昌回家之后马上开始行动,说做就做。“盯住”更强调全神贯注地看,体现了纪昌练得认真。

③指名学生读最后一句话,建议学生以手为梭子,仿照视频快速左右移动,同桌之间互相练习体会,提问:“两年”这样的练习会是什么感受?你能感悟到纪昌的什么品质?两年中纪昌可能会遭遇什么情况?“相当到家”是什么意思?

明确:这样的练习非常枯燥、辛苦,纪昌能坚持两年,说明他具有认真刻苦、坚持不懈的品质。两年中,纪昌可能会碰到别人的劝阻,可能会受到他人的嘲笑,可能自己也会身心俱疲。“相当到家”就是熟练、炉火纯青的意思。

(2)汇报交流“自主学习卡”第2小题。

提示:第2、3自然段都是按“提要求→练眼力→出成果”来写的。教师可对照第2自然段的学习方式,描述虱子的大小,引导学生想象纪昌练习的场面,抓住重点词语体会纪昌第二次练眼力的刻苦和恒心,理解文段最后一句话是运用了夸张的手法在描述。

(3)汇报交流“自主学习卡”第3小题。

提示:第一问学生自由发挥,如纪昌通过练习学会了什么,他的心情怎样,飞卫的态度如何等;第二问教师可从班级的近视现象进行切入,提示眼力对射箭的重要性,再结合飞卫的话,启发学生理解练眼力属于练基本功,只有基本功打扎实,才有继续前进的可能。

(4)汇报交流“自主学习卡”第4小题。

明确:“百发百中”说明纪昌射箭的准确度极高,技术高超。

四、思考质疑,总结寓意

1.学生质疑,教师相机引导,让学生从多角度体会故事的寓意。

思考与提问:

(1)飞卫为什么让纪昌先练眼力,而不先教他开弓、放箭?

(2)假如纪昌不先练眼力,他还会百发百中吗?

(3)假如纪昌没有跟飞卫学射,而是跟一个普通箭手学射,他会成为射箭能手吗?

明确:纪昌的成功离不开扎实的基本功,离不开他认真学习的态度、持之以恒的决心、不怕辛苦的毅力,同样也离不开名师的指点。

2.抓住顺序,复述课文。

明确:抓住本文表示故事发展先后顺序的词(“开始练习的时候”“两年以后”“又开始练习起来”“后来”),将相关内容一一填充进去,即可复述课文内容。

小结:《纪昌学射》这篇故事虽然短小,但带给我们的启示却很丰富。飞卫的名师风范、纪昌的认真虚心,无不给我们留下了深刻的印象。让我们带着对他们的尊敬,对纪昌成功的欣喜,再一次有感情地朗读课文吧!

五、作业设计,巩固提升

完成本课对应训练。。

本文由两则寓言故事构成,内容短小精悍。寓言的特点就是通过一个小故事告诉人们一个大道理,因此教学的重点在于引导学生通过故事领悟其中蕴含的深刻哲理。在具体的教学过程中,我主要注重了以下几方面:一、引入故事进行讲述。两则寓言的主人公背后都有有趣的故事,通过故事进行引入,可以迅速激发学生的学习兴趣,活跃课堂。二、对比阅读,活学活用。两则故事的学习方法和学习重点都有相似之处,在学习《扁鹊治病》时,以教师教为主,让学生体会学习寓言的方法和过程;在学习《纪昌学射》时,以学生学为主,让学生将学到的方法和技巧运用到本课的学习过程中来,达到了培养自学能力的目的。三、注重思维的发散与凝聚。引导学生开放思维,由浅入深,由点到面进行分析,感悟两则寓言的寓意,并结合实际,体会寓意对学生学习、生活的指导意义。在具体的操作中,二者也有所区别。《扁鹊治病》线索清晰,比较易懂,学生基本能通过自读自悟明白其中的道理。因此,教学时把握住四次看病的主线,通过研究蔡桓侯的反应来探究文本,既可让学生有思考的余地和想象的空间,又达到明理知人的目的。而《纪昌学射》的内容虽浅显,但人物个性极为鲜明。尤其是纪昌练眼力的片段,写得十分生动,既是故事情节的重点,也是语言表达上的重点。引导学生抓住这些语句,在读读议议、品词品句中感悟人物品质,获得思想上的启发,可以收到良好的效果。总之,通过本次教学,力求在提升学生语文素养的同时,熏陶学生的情感价值观,达到语文教学工具性与人文性的统一。

口语交际 讲历史人物故事

一、看一看,激趣导入

1.课件展示历史人物故事图片、视频,激发学生对历史人物故事的兴趣。

导语:同学们,还记得这些赫赫有名的历史人物吗?他们有的艺术超群,有的勤奋治学,有的智谋过人。你们知道他们有哪些故事吗?你们还喜欢哪些历史名人呢?

2.指名发言,让学生用几个词形容他们喜欢的历史名人或历史人物故事。

过渡:看来大家认识不少历史人物,知道不少历史人物故事呢!今天,我们就来开一次“历史人物故事大会”。

二、议一议,领会方法

1.回忆自己听故事或讲故事的经历,讨论讲故事的注意事项。

思考:(1)听故事时,什么东西最能调动自己的注意力?

(2)讲故事时,可能会遇到什么状况?应该如何应对?

2.结合讨论的内容以及课文要求,教师引导学生归纳讲故事的技巧。

明确:讲故事前要熟知故事内容,制作信息小卡片,理清故事中难懂的地方,列好情节提纲。讲故事时,语气和表情要跟随情节的变化而变化,可以加入肢体动作增强吸引力,如有需要还可以与听众进行互动。讲完后,与观众交流听后感悟。

三、练一练,初试身手

1.出示故事连环画课件,点名学生讲述故事情节。

过渡:讲故事的方法大家都能说出一二,正所谓“光说不练假把式”,我们就以“凿壁偷光”这个故事来练一练,试试大家的真本事。

提示:教师点名两三位同学试讲,应给予一定的准备时间。其他同学指出讲述者的优缺点,作为借鉴。

示例:西汉时期有个农民的孩子叫匡衡,他小时候很想读书,可是因为家里穷,没钱上学,买不起书,只好借书来读。那个时候书是非常贵重的,有书的人不肯轻易地借给别人。匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打工,不要工钱,只求人家借书给他看。他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候才有工夫看一会儿书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想,白天种庄稼没有时间看书,我可以利用晚上的时间来看书呀。可是匡衡家里很穷,买不起点灯的油,怎么办呢?有一天晚上,匡衡在床上背白天读过的书,背着背着突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他“嚯”地起来,走到墙壁边一看,啊,原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是匡衡想了个办法,他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些,这样透过来的光亮也大了,他就凑着透过来的光亮,读起书来。匡衡就是这样刻苦地学习,后来成为很有学问的人。

后来,人们就用“凿壁偷光”这个成语形容家贫而读书刻苦。

2.小组内互讲,组员互相评议,教师巡视,适时点拨、指导。

提示:分小组进行组内讲故事训练,每位成员轮流讲述自己准备的故事,其余成员在故事结束后联系前面总结的讲述技巧,提出改进意见,也可以针对故事中讲述不准确或不明白的地方提出疑问,讲述者根据意见做好修正工作。

3.小组讨论交流,获得启迪。

提示:组员交流听故事的收获和讲故事的心得体会。组内讨论,哪一位同学讲得最吸引人?哪一位同学的故事最新奇、有趣?哪一位同学的故事最让人心潮澎湃?这些故事分别给了大家什么启迪?作为讲述者,你在哪些方面存在失误?你对其他讲故事的人有什么好的建议?

四、比一比,展示才能

1.教师创设情境,组织比赛。

过渡:刚刚老师在巡视时,发现不少同学的故事都讲得十分精彩。为了不让这些故事埋没在小组内,我们不妨组织一场“故事大会”的比赛。每个小组各推举一位组员,上台讲述自己喜欢的历史人物故事。其余的同学认真听,给他们打打分,看看谁才是我们班上的“故事大王”!

评分标准:A.故事讲述完整;B.故事生动有趣;C.态度大方得体;D.声音洪亮清晰。

2.小组讨论并推荐参赛代表。

提示:通过表决,选择小组内大家觉得表现最好的一位成员为代表,如故事讲得最感人、最能活跃气氛、态度最大方等。如果参赛代表觉得小组其他成员的故事更有趣,而自己有能力讲好,也可以选择其他成员的故事进行讲述,在参赛时事先说明即可。

3.小组代表轮流上台讲述。

4.学生评议自己最喜欢的“故事大王”并说明理由,最后集体投票评选。

5.教师予以表扬、激励。

五、总一总,提升思想

总结:正如课本上说的:“时光如川浪淘沙,青史留名多俊杰。”他们的故事将继续传扬下去,他们的精神也将代代相传。我们不能忘记历史,不能忘记他们为历史做出的贡献。希望同学们在讲述、聆听故事之余,也不要忘了感悟历史

名人们的光辉精神,把他们当作自己前进道路上的指路明灯。

本次口语交际承接课文内容而来。在本单元课文教学过程中,已多次涉及简单复述故事的环节,也就是说,学生已经在浅层次方面进行过讲故事的训练,对于能顺畅地讲出故事内容有了一定的基础。但是,要想把故事讲好,而不只是单纯地复述故事情节,这就需要一定的技巧和方法了。本次教学设计着重在讲故事的技巧方面下功夫,通过调动学生回忆、小组交流讨论、学生试讲、小组互讲、组织比赛等形式,让学生逐步放开拘束,不断改进,最终达到把故事讲精彩的目的。

习作 我的心儿怦怦跳

一、激趣导入,引出主题

1.教师出示医生和听诊器图片,由学生的体检经历转入心跳的话题。

导语:大家还记得体检的时候,有的医生脖子上挂着的这个东西吗?它叫听诊器,医生用它来检查我们的心跳速度是否正常。在检查的时候,医生通常会要求大家心情放平静,因为人的心跳是会变化的。当我们睡着时,心跳最慢,而当大家在操场上奔跑运动,或者有其他剧烈的情绪变化时,心跳会比平常快得多,这时我们常常会产生“心儿怦怦跳”的感觉。

2.出示课题,说明本课的写作主题。

过渡:本次习作的主题是“我的心儿怦怦跳”。从主题中就可以看出来,这次我们要写一件令自己心儿怦怦跳的事情。这样的作文该怎么写呢?我们一起来研究研究吧!

二、拓展思路,确定内容

1.引导学生回顾自己心儿怦怦跳的时刻及当时的心情。

提示:先由学生自由发言,说说心跳加快的场景都有哪些。然后教师出示教材中的六个场景,引导学生体会在这些场景中人物的心情是怎样的。最后出示教材中的四个心情小人儿,总结“担心、害怕、紧张、激动”均会引发大家的心跳加快。

2.依据心情的不同,划分学生说明的场景,再次引导,拓宽学生选材范围。

担心:妈妈到了下班的时间还没有回家;消防员叔叔到树上取马蜂窝;看见一个小朋友站在马路上哇哇大哭……

害怕:一个人走夜路;坐过山车;去医院打针;学滑冰;走吊桥……

紧张:第一次当众讲故事;参加接力比赛;一个人去小卖部;请教老师问题……

激动:登上领奖台;在出站口等待久别的爸爸归来;得到梦寐以求的礼物;考试中取得了好成绩;自己的作品发表了;到天安门看升国旗……

3.出示相关词语和短语,引导学生补充描写心情的词语。

提示:教师出示教材中的词语,让学生分析这些词语反映了什么心情,可以形容什么场景。指导学生翻阅自己的摘抄本,补充描写心情的词语。可以采用开火车的方式轮流发言,也可由教师点名学生回答。

4.教师指导学生进行心理描写片段写作。

提示:教师出示一个场景和几个词语,让学生口述人物当时的心理活动,可以在句中运用出示的词语。学生发言后,由其他学生进行补充,教师再进行简要的评述。在刻画人物心理时,除了直白地描述人物的内心想法外,还可以通过人物的动作、神态、语言间接地表现人物心理。在具体进行描写时,应把身边的人、事、物结合在一起,营造出想要表现的氛围。可以采用比喻、夸张等修辞手法把场面写得更生动形象。

三、总结素材,完成初稿

1.教师出示“心跳图”范例,指导学生画“心跳图”。

过渡:大家通过刚才的讨论和练习,想必已经想好自己这堂课要写什么了吧?请大家按照事情的经过,画出自己的“心跳图”吧!

提示:教师出示真正的心跳图,然后引导学生根据事情的发展过程,填写心跳高和低时的节点,让学生用“?”标出心跳最厉害的时刻,确定本次习作的重点。

2.学生根据范例画出自己的“心跳图”,互相交流,找准心跳最高值。

明确:学生心跳最高值应根据自己的感受出发,合理划分。有把握不准的,可以同学之间互相交流探讨,接受他人的合理意见。

3.练习草稿。学生根据交流的内容,列出习作提纲,把事件过程完整地记录下来,形成作文。

4.教师巡视,注意个别辅导。

四、点评习作,修改誊写

1.出示几篇典型的初稿,师生集体修改。

评议要点:(1)内容是否通顺明白;(2)心理活动是否生动;(3)有哪些优点可以借鉴。

2.学生自己尝试修改习作。

修改重点:(1)改正错别字和错误标点;(2)改正不通顺的语句;(3)对内容进行增删调整,尤其要重视心理活动方面的描写。

3.小组间交流习作,互相修改评分。

4.小组推选佳作朗读展示,教师点评。

点评重点:(1)事件完整;(2)内容具体,重点突出;(3)描写生动,情感真挚;(4)标题、开头、结尾精彩。

5.引导学生再次完善习作,誊写习作。

五、课堂回顾,交流收获

总结:作文的素材多种多样,写出自己心灵的触动,表达自己真诚的心意,便是一篇成功的作文。希望大家多多积累生活中精彩的片刻,记录美好的生活。同学们,这堂课是本学期最后一节作文课,在这学期中,我们学习了不少写文章的技巧,也写了不少作文。大家可以趁着期末的时候,将自己的作品整理出来,制作一本“作品集”。闲暇的时候,翻翻自己的作品集,你们的心儿一定也会怦怦跳的。

本学期第五单元的习作已经训练了学生写一件事的能力,第六单元的“词句段运用”和习作均做了心理描写方面的练习,因此本次习作是在前面学习的基础上的一个延伸和深化。对学生来说,写作方法是有迹可循的。考虑到这些因素,本次教学设计以激发学生的写作兴趣、拓宽学生的写作素材、强化学生的写作水平为主。一是通过多种教学手段,活跃课堂气氛,启发学生思考,让他们愿意去记录,有内容可记录。二是按词、句、段、篇的顺序,提供好的范例,指导学生一步步完成作文,让他们在写作的过程中总能找到模板。三是注重修改。好文章是改出来的,教师要发挥学生的主动性,增强他们自我评价、修改的能力,让学生按照教师指导的修改重点来读自己的习作,意识到自己的习作的不足,产生修改的愿望,明确改进的方向,这样更有助于学生习作能力的提高。

语文园地

一、交流平台

1.开展“传声筒”游戏,导入话题。

提示:将学生分成几个小组,教师将事先准备好的字条交给每组的第一位同学,由该同学耳对耳轻声传给下一个组员,依次传递,最后一位同学把听到的句子大声说出来。其他同学不能提醒,由未参与者负责记录游戏结果。小组比赛,看看哪一组传递的句子最准确。通过游戏,使学生明白传递信息时要理解、记忆,要抓住重点词语准确表达。

2.激趣谈话,导入复述主题。

过渡:刚刚的游戏让我们感受到了语言传递的快乐,也让我们懂得了将听到的内容准确传递的重要性。其实,它和我们语文课上的复述有异曲同工之妙,很多古代的故事最初都是靠口口相传,不断加工而成的。今天,我们也来做一个传播者,练习复述本单元课文中的故事,将这些故事用你的语言讲给更多的人听。

3.以《扁鹊治病》为例,教导方法。

(1)明确复述方法。

明确:复述前应熟读课文,找出线索。可根据文章内容列出复述提纲,如事情的起因、经过、结果或时间的各个节点,再丰富提纲,连缀成文。

(2)理清故事中的线索和叙事顺序。

明确:理清线索其实就是找准串联故事情节的那根线,明确叙事顺序其实就是找到作者讲故事的思路。《扁鹊治病》是按照时间顺序来叙述的,时间线非常明确,因此可以抓住“有一天”“过了十天”“十天后”“又过了十天”“五天之后”这些表示时间的词语来归纳。

(3)学生自由练习,教师指名复述,并让学生进行点评。复述者依据大家的建议改进,教师进行小结。

4.练习复述其他课文。

提示:先分小组,学生在组内进行复述训练,要求把故事的大意复述出来,抓主要,舍次要,主要内容要讲得详细一些,其他内容简单复述即可。注意语句通顺、结构完整。组内同学可以相互补充。再进行全班的交流与复述,教师相机指导。

小结:发言的同学都能把故事讲得又完整又有趣,大家不妨回家后把这些故事分享给自己的家人,让他们也能享受到故事的乐趣。

二、识字加油站

1.教师讲述同音字小故事,激趣导入。

提示:故事可选用苏轼“庆有余”与“磬有鱼”,也可选用其他小故事。

过渡:这里的“庆”和“磬”“余”和“鱼”就是同音字,也是我们今天要学习的内容。

2.出示课件,指导学生归纳生字相同点。

提示:可以让学生猜读每组后一个字的读音,然后思考这八组字具有什么特点。明确后者的读音与前者相同或相似,字形都是在前者的基础上加上偏旁。

识字方法:“键盘、生锈、乐谱、砖头、矿物”可以出示相关图片,帮助学生掌握生字的意思,注意生字的释义与其部首的对应关系。“提纲、综合、传授”可以通过造句的方式引导学生理解意思。

3.学生发言,总结同类现象。

提示:学生自由发言,教师板书或学生上台板书类似的字,还可以请有能力的同学把同音字编成口诀,全班一起读一读,记一记。

三、词句段运用

1.易错字训练。

过渡:刚刚我们学习了一些有趣的同音字,现在我们就来关注一下易错字。说到易错字,老师也很头疼,尤其是在批改作文时,看到同学们的错别字,老师会感觉非常惋惜,就像看到一件漂亮的衣服上滴上了一滴墨水似的。下面是同学们在学习过程中常常弄混的字,谁能又快又准地找出正确答案呢?

(1)教师出示课件,选字填空。

提示:教师点名,学生回答,如答错,请其他学生纠正。教师可引导学生区分这些形近字,防止再次出错。

(2)出示词语卡片,学生抄写,教师巡视,纠正学生的书写错误。

过渡:这些词大家也很容易写错,请拿出练字本,把这些词工整地抄下来,千万不要添笔或者少笔哦。

(3)学生交流其他的易错字,教师相机补充。

提示:学生可以翻阅自己的作文本、试卷、生字本等,找出自己写错的字,然后和同桌交流。班级内展开讨论,如何减少这种情况的发生,把好的方法推广到全班。

2.分析句子。

(1)教师出示第一组句子,引导学生分析两个句子在表达上的不同。

提示:教师引导学生思考,这两句话表达的意思是否相同?长的句子读起来有什么感觉?短的句子读起来又有什么感觉?这两句话分别适合什么场合下使用?这两句话的意思其实是一致的,长的句子读起来生动形象,短的句子读起来简洁明了。长的话在讲故事的时候用,会达到生动形象的目的;短的话适用于转告结果。长句和短句并没有优劣之分,应根据使用范围的不同选择恰当的语言表达方式。

(2)教师分别出示第二、三组的前一句,让学生尝试把这些长句子改为精练的短句子,然后对比教材中的短句,分析自己的改动是否到位。

(3)教师指导长话短说的方法和技巧,帮助学生学会如何简要地概括句子的内容。

四、书写提示

1.出示教材中的书写范例,学生进行书写比赛。

提示:学生统一开始书写,写完后举手示意。教师记住最快完成的几位同学,一一展示他们的成果,再请学生评选其中写得又快又好的一位。

2.表现最好的同学介绍书写的诀窍,其他同学补充,教师做好总结。

明确:要想提高书写的速度,必须注意几个方面。(1)集中注意力。(2)掌握正确的坐姿和握笔姿势。(3)掌握正确的运笔方式。注意手指与手腕相互配合,同时运动,通过手腕的运动带动手指的运动,手指再带动手中的笔。(4)一句话要连贯地写出来。可以先熟悉抄写内容,再一句话一句话地抄写。(5)书写速度要均匀,不要忽快忽慢。

3.教师布置书写任务,学生在课后进行书写练习。

五、日积月累

1.通过猜人活动,导入主题。

过渡:同学们在刚刚的书写比赛中都表现得很不错,古代有一种说法叫“字如其人”,就是说一个人写的字会透露出这个人的性格特点。面对这些作品,大家猜猜它的主人会是什么样的人吧。(教师展示学生作品,引导学生说形容人的词语)我发现大家都猜得很准,形容人性格的词语也知道得很多呀。接下来,我们再来补充一些形容人外貌的词语。

2.出示词条,教师领读,纠正字音。

正音:“明眸皓齿”的“眸”读二声,“皓”读hào,而不是gào;“文质彬彬”和“威风凛凛”的“彬”“凛”均是前鼻音;“相貌堂堂”的“相”此处读xiànɡ;“容光焕发”的“焕”字要注意发音,不要读错。

3.理解词义,对号入座。

(1)教师引导学生通过查字典的方式理解词语意思。

眉清目秀:形容容貌俊秀。

亭亭玉立:形容美女身材修长或花木等形体挺拔。

明眸皓齿:明亮的眼睛,洁白的牙齿。形容女子的美貌。

文质彬彬:原形容人既文雅又朴实,后来形容人文雅有礼貌。

相貌堂堂:形容人的仪表端庄魁梧。

威风凛凛:形容声势或气派使人敬畏。

膀大腰圆:形容人的身体高大粗壮。

短小精悍:①形容人身材矮小而精明强干。②形容文章、戏剧等篇幅短而有力。

容光焕发:脸上放出光彩,形容精神饱满或身体健康。

鹤发童颜:白白的头发,红红的面色,形容老年人气色好,有精神。

慈眉善目:形容仁慈善良的样子。

老态龙钟:形容年老体弱,行动不灵便的样子。

(2)教师出示相关图片,学生根据词语意思选填对应的词语。如果能对应,可以一张图填几个词或一个词填几张图。填入词语后,教师引导学生根据图片和填入的词语进行造句练习。

总结:这是本学期最后一节新课,大家再次巩固了复述课文的方法和正确、快速书写生字的能力,还扩充了生字、生词,学会了长话短说。可以说,这堂课既有复习的内容,也有新知识的讲解。希望大家能够把握这堂课乃至这学期的所学内容,真正学有所获,学有所成。

PAGE / NUMPAGES

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地