湖北省黄石市有色第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄石市有色第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-09 23:53:50 | ||

图片预览

文档简介

有色第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试

历史试题

一、选择题

1.在对三星堆遗址考古研究中,既发现大量与中原地区类似的青铜器和玉璋、玉琮、玉戈等,又有众多独特的青铜神像、金杖、神树等,其独特的祭祀行为,包括“燔烧”、器物分层等也十分罕见。这可以用于印证

A.华夏民族认同观念已经产生 B.古蜀文明已经超越中原文明

C.中华文明多元一体基本特征 D.早期国家中央集权特征明显

2.据《史记·周本纪》载,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。这一变化主要是因为

A.诸侯争霸的需要 B.军事理论的形成

C.政治制度的演进 D.生产方式的变革

3.秦统一后对地方制度作了调整,初设36个郡,后增至40余郡。从西汉建立到西汉末年,郡级政区总数增加到103个,共统辖1587个县级政区,平均每郡管理15个县。这一变化

A.减轻了国家财政的负担 B.反映了中央集权的加强

C.阻碍了社会经济的发展 D.根源于君主专制的强化

4.宋代的地契分为“红契”和“白契”,红契是政府或法律认可的产权凭证,土地交易后完税后由政府在契尾加盖政府印章,相当于官府颁发的财产所有权证。白契是民间买卖土地房屋时,由交易双方协商拟订,有中人作保并签名盖章。此做法

A.适应了社会经济发展的需要 B.确保了政府赋税收入

C.缓和了尖锐的社会阶级矛盾 D.限制了土地兼并现象

5.在元明戏曲小说中,唐代诗人李白被塑造成才华横溢的文士、蔑视权贵的狂士、针砭时弊的志士、仗义疏财的侠士、志高意远的逸士、嗜酒如命的酒中仙。元明文人对李白的形象塑造

A.表达了对社会黑暗现实的愤懑 B.顺应了市民对世俗文化的需求

C.宣扬了儒士兼济天下的价值观 D.寄托了士人的心理期待和追求

6.据统计,1912年的全国大选中,登记的选民占当时全国人口的10%;民国初期,政党如雨后春笋,出现了大大小小312个政党;社会舆论也空前活跃,报纸刊物上对国事纷纷发表种种议论。这说明辛亥革命

A.推进了中国政治现代化的进程 B.推动了革命政党不断涌现

C.使国民获得了前所未有的权利 D.改变了中国的社会性质

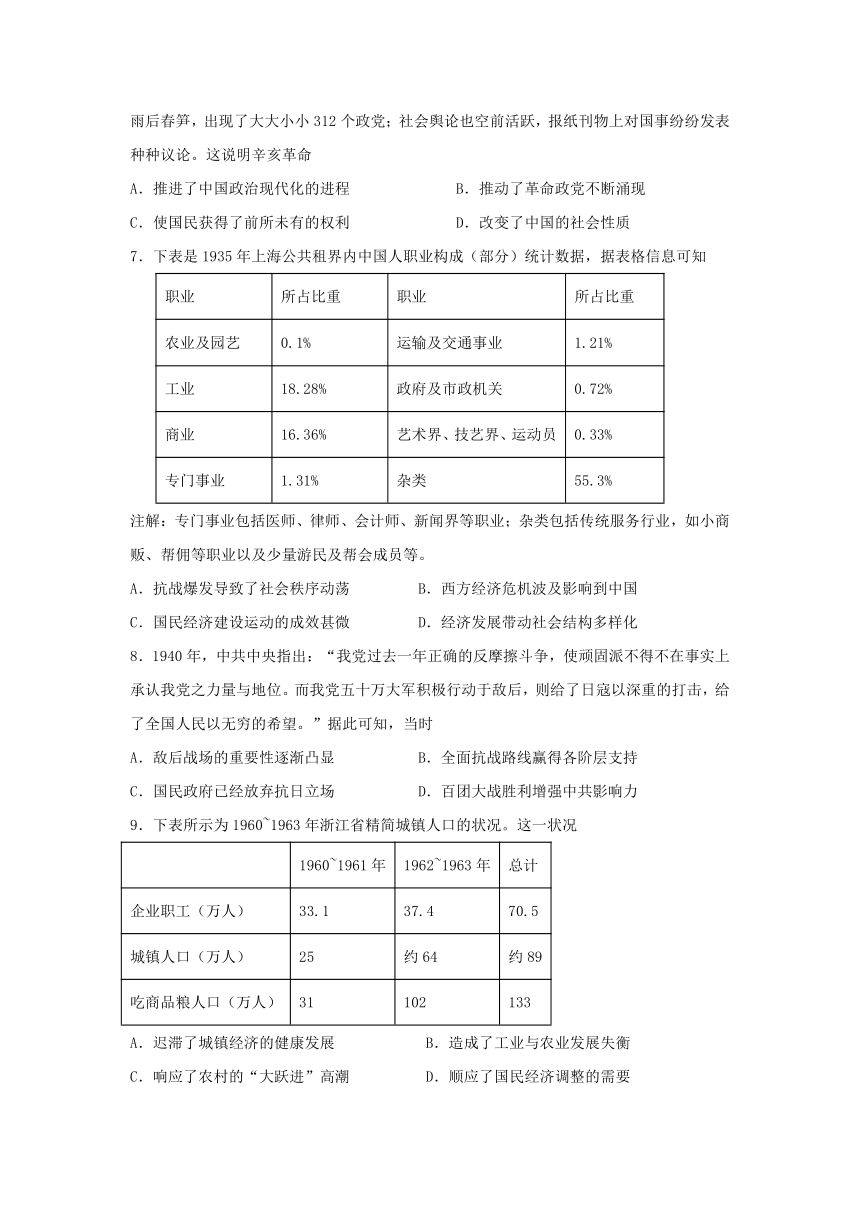

7.下表是1935年上海公共租界内中国人职业构成(部分)统计数据,据表格信息可知

职业 所占比重 职业 所占比重

农业及园艺 0.1% 运输及交通事业 1.21%

工业 18.28% 政府及市政机关 0.72%

商业 16.36% 艺术界、技艺界、运动员 0.33%

专门事业 1.31% 杂类 55.3%

注解:专门事业包括医师、律师、会计师、新闻界等职业;杂类包括传统服务行业,如小商贩、帮佣等职业以及少量游民及帮会成员等。

A.抗战爆发导致了社会秩序动荡 B.西方经济危机波及影响到中国

C.国民经济建设运动的成效甚微 D.经济发展带动社会结构多样化

8.1940年,中共中央指出:“我党过去一年正确的反摩擦斗争,使顽固派不得不在事实上承认我党之力量与地位。而我党五十万大军积极行动于敌后,则给了日寇以深重的打击,给了全国人民以无穷的希望。”据此可知,当时

A.敌后战场的重要性逐渐凸显 B.全面抗战路线赢得各阶层支持

C.国民政府已经放弃抗日立场 D.百团大战胜利增强中共影响力

9.下表所示为1960~1963年浙江省精简城镇人口的状况。这一状况

1960~1961年 1962~1963年 总计

企业职工(万人) 33.1 37.4 70.5

城镇人口(万人) 25 约64 约89

吃商品粮人口(万人) 31 102 133

A.迟滞了城镇经济的健康发展 B.造成了工业与农业发展失衡

C.响应了农村的“大跃进”高潮 D.顺应了国民经济调整的需要

10.1981年10月,党中央、国务院在《关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干决定》中指出:“在社会主义公有制经济占优势的根本前提下,实行多种经济形式和多种经营方式长期并存,是我党的一项战略决策,决不是一种权宜之计。”这表明

A.新时期市场经济的经营意识加强 B.城市经济体制改革由此全面展开

C.社会主义经济体制改革方向明确 D.城乡二元制的形势至此得到改观

11.亚历山大远征时带着许多学者,这些学者跟随他的军队来到东方各地,开始从事学术考察,他们沿途研究地形,搜集各种动植物标本,亚历山大还经常派人把这些标本送回雅典供亚里士多德研究,这一举措

A.提升了马其顿人的科学素养 B.推动了世界各地的物种交流

C.有利于欧亚大陆的文化交流 D.丰富了欧洲民众的饮食生活

12.1580年,阿姆斯特丹的一位大商人说:“不用像以前那样要经常到威尼斯去进货和长途奔波了,黄金像水一样直往口袋里流,挡都挡不住。我打算投资办个工场再赚它一把。”材料主要反映了

A.荷兰拥有比较发达的航运业 B.新航路开辟引发的商业革命

C.新航路开辟引发的价格革命 D.世界市场的雏形开始形成

13.1787年美国宪法颁布后,总统在任命法官后便基本失去了对该法官的控制能力,法官对具体案件的处理也没有总统等非司法官员过问。只要没有违法行为,任何法官都不必担心国会会弹劾自己。据此可知,美国

A.明确制定分权制衡机制 B.司法机构权力大于行政权力

C.司法独立得到法律认可 D.立法机构无法影响司法机构

14.1921年3月,苏俄政府通过粮食税等市场机制建立工农联盟,同时允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引人外国资本。这一政策被称之为

A.自由贸易政策 B.新经济政策

C.赫鲁晓夫改革 D.余粮收集制

15.在印度这样一个种族混杂、宗教信仰多样、实行种姓隔离并被英国实行“分而治之”政策的殖民地国家,甘地提出“真理是神”“众神归一”,非暴力则是追求真理即“认识神”的手段,并认为这是强者的武器。可见,甘地理论的特点是

A.众神杂糅、政教合一 B.宗教性、民族性、实用性

C.神秘性、理想服从现实 D.落后性、宗教性、非暴力

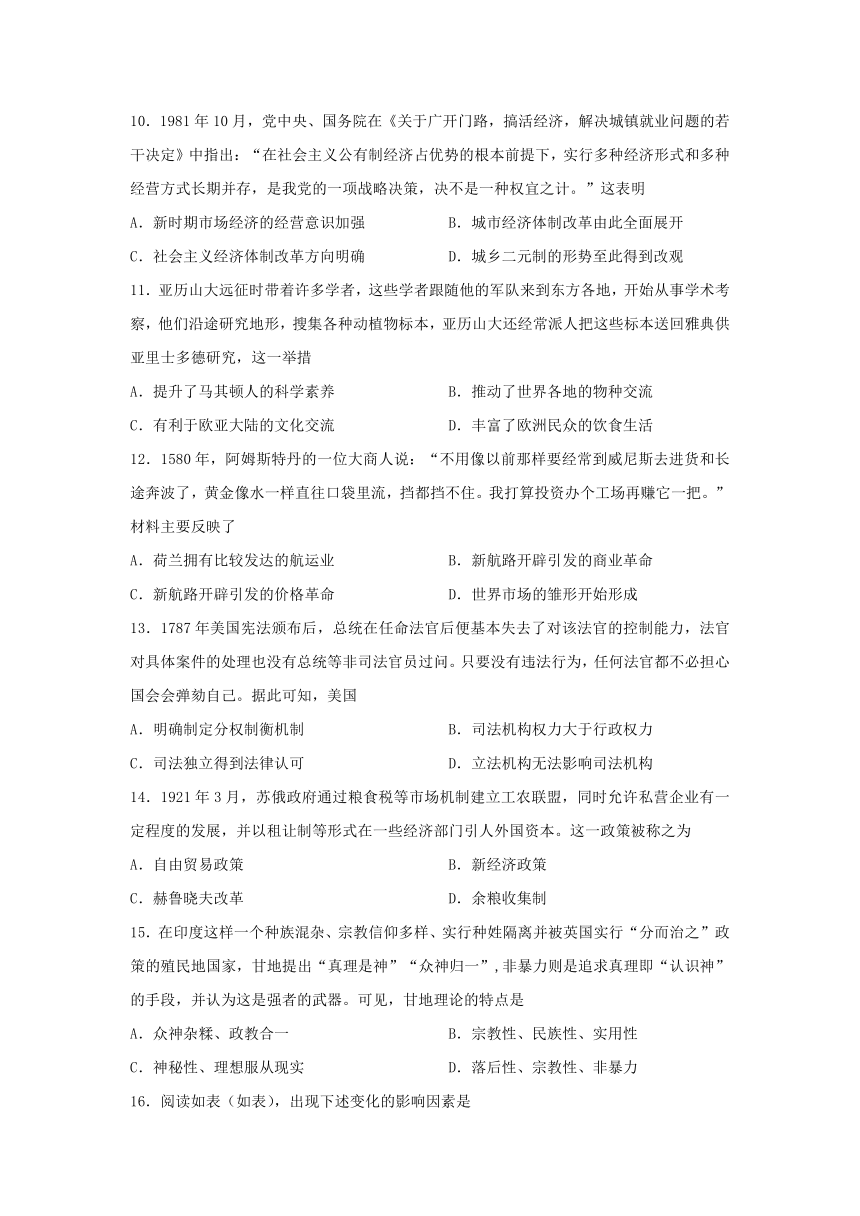

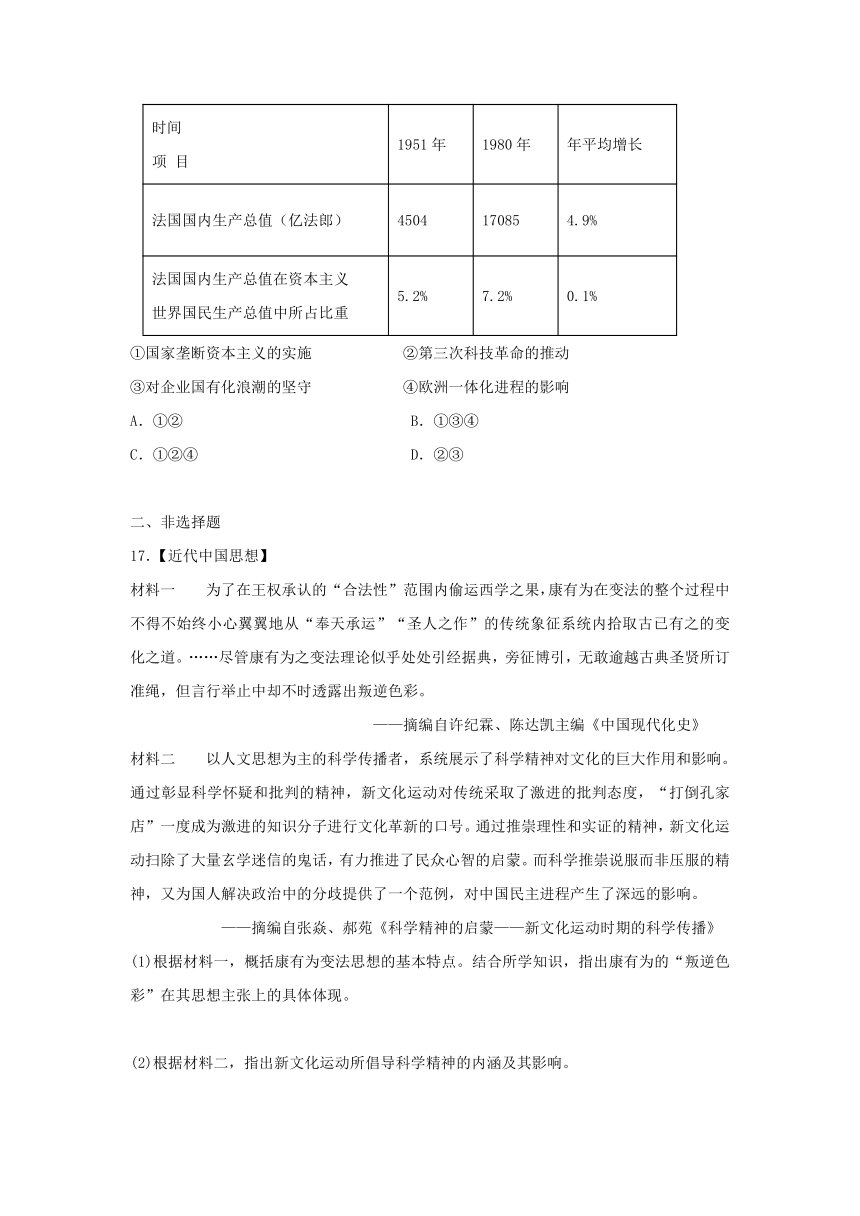

16.阅读如表(如表),出现下述变化的影响因素是

时间 项 目 1951年 1980年 年平均增长

法国国内生产总值(亿法郎) 4504 17085 4.9%

法国国内生产总值在资本主义 世界国民生产总值中所占比重 5.2% 7.2% 0.1%

①国家垄断资本主义的实施 ②第三次科技革命的推动

③对企业国有化浪潮的坚守 ④欧洲一体化进程的影响

A.①② B.①③④

C.①②④ D.②③

二、非选择题

17.【近代中国思想】

材料一 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——摘编自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料二 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响。通过彰显科学怀疑和批判的精神,新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

——摘编自张焱、郝苑《科学精神的启蒙——新文化运动时期的科学传播》

(1)根据材料一,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的具体体现。

(2)根据材料二,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。

18.【经济发展与人口变迁】

材料一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步当时流行“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也”。公元前685年齐国“相地而衰征”公元前594年鲁国“初税亩”。围绕“争霸”战争的需要,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 西汉、唐、北宋南北方人口分布表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口比例 人口(户) 占全国户口比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐朝 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

材料三 乾隆二十四年(1759),清朝统一天山南北,为尽快恢复战后新疆经济,清政府实行各种形式的屯田,鼓励内地民众出关屯垦。新疆建省前后,清政府废除民族隔离政策,鼓励内地民众前往天山南北屯垦、经商。道光二十二年(1842),林则徐途经哈密,记道:“其语与华言大异,然能华言者亦多。”随着大量汉人进入新疆,加上清政府广设义塾、开办学堂,教授少数民族儿童学习汉语文内地语言文化在新疆尤其是南疆得到广泛传播。1856年俄国人瓦里汉诺夫到喀什噶尔考察时发现当地维吾尔族“向中国人学到一些艺术和技艺,借用不少词汇,中国的一些建筑、服装、阔绰奢侈的用语和词汇移入当地人的语言中,尤为众多的词汇借用于书面行文中……

——赵海霞《论清代新疆民族迁徙及对民族关系的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出“公作”“分地”的含义。概括说明在春秋战国社会大变革中经济与政治文化之间的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,提取汉唐以来中国人口变迁信息。并分析变迁的原因。

(3)根据材料三和所学知识,概括清朝人口流入新疆的意义。

19.【城市化发展】

材料一 15-17世纪初,资本主义在欧洲一些国家开始发展起来。新航线的开辟使资本主义的发展中心从意大利转移到北海沿岸的尼德兰、英国等国,在那里逐步兴起很多新兴工商业城市17世纪后,欧洲开始了现代国家的产生过程,君主制的建立对首都城市的发展具有深远的影响,它们很快就达到中世纪从未达到的规模。在18世纪中叶开始的工业革命浪潮中,城市发展大大加速。随者资本、工厂、人口向城市的迅速集中,某些地理条件优越的地区人口集中、密度高,特别是在煤田和沿海地区,如英国的兰开夏地区、德国的鲁尔地区等,都成为城市密集地区。

——摘编自刘易斯·芒福德《城市发展史》

材料二 1949年新中国成立时,中国是世界贫困人口最多的国家,城市居民人均可支配收入不足100元,到2018年城市居民人均可支配收入为39251元,相当于1949年的393倍。1949年全国仅有城市132个,城市市区人口3949万人,城市市区人口占全国总人口比重7.3%,100万人口以上城市仅有10个,占7.6%.到了1978年,中国的城市人口就已经超过美国了,已经是世界最大城市人口国家或社会。此后,经过40年的发展,中国的城镇人口已经达到8.3亿人,相当于欧盟城镇人口数(2017年为3.87亿人)的2.1倍。

——摘编自胡鞍钢《中国现代化发展之路(1949-2019)》(下)

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代欧洲城市化发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国现代城市发展的特点并说明其原因。

20.【资本主义国家的变革】

材料 如果认为一个像欧洲福利国家那样成熟且近于迟滞的社会形态会在数年的经济国际化之后就消失掉或者演变成一种完全与以往不同的东西,那这个前提就是错误的。体制的变革通常甚至绝大多数情况下是作为一种渐变式的变革出现的。除了社会和体制变革的长期性以及渐变性的本质,社会发展还总会不断遇到各种相互作用的原因,因而它或是发展进程变缓,或是发展方向改变,或是出现新的调整,或是发展进程停滞。

——摘编自【德】沃尔夫冈·施特雷克《购买时间:资本主义民主国家如何拖延危机》

根据材料并结合所学知识,围绕“资本主义国家的变革”,自拟论题,并进行论证。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑严密)

答案

一、选择题

1.C 2.D 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.D 10.A

11.C 12.B 13.C 14.B 15.B 16.C

二、非选择题

17.(1)特点:借助封建传统文化,宣传维新变法理论。体现:主张废除君主专制,建立君主立宪制度;发展民族资本主义;主张兴民权,提倡新学。(答对任意一点即可)

(2)内涵:怀疑批判的精神;推崇理性实证精神;推崇说服而非压服的精神。(答对任意两点)影响:冲击了封建思想的统治地位;推动了民众的思想启蒙;推动了近代中国民主进程。(答对任意两点)

18.(1)含义:“公作”指井田制下的集体劳动。“分地”指家庭为单位的个体生产。

关系:铁器牛耕技术发展推动了政治的变革;各国政治变革又促进了经济进步;百家争鸣是经济社会变革在文化上的反映。

(2)信息:总人口数不断增加;南方比例逐渐超过北方。

原因:农业技术的进步;经济重心的南移;南方政局总体相对稳定。

(3)影响:有利于巩固西北边防,维护国家统一;促进了民族间的经济、文化、技术交流;丰富自身文化的内涵,提升了对中华文化的认同感;有利于民族融合,促进了近代新疆多民族分布格局的形成。

19.(1)有利条件:资本主义经济的发展,特别是工业革命的浪潮;新航路开辟的影响;殖民扩张提供的资本原始积累;现代国家中央集权制度的建立。

(2)特点:城市居民人均可支配收入增长迅速;城市化进程迅速。

原因:社会主义制度的建立与发展;从计划经济到社会主义市场经济的不断完善;改革开放经济政策的推动;科技、教育的不断进步。

20.论题:资本主义国家通过改革助推经济发展。

论证:1929—1933年美国爆发的资本主义经济危机空前严重,由于世界资本主义经济体系的建立,危机迅速波及世界,罗斯福新政通过整顿金融业、工业及调整农业等措施,加强国家对经济生活的干预与调节,缓和了经济危机,开了国家垄断资本主义的先河。20世纪50年代至70年代,西方资本主义国家如法国、英国等相继进入国家垄断资本主义阶段,通过加强干预与调节,逐步走出了危机,推动了经济快速发展。20世纪70年代出现经济“滞胀”,资本主义国家适当减少对经济的干预,开创了国家垄断与私人资本相结合的混合经济发展模式,保障了经济的平稳发展。福利国家制度的出现使得欧美国家进一步调整生产关系,缓和了社会矛盾。第三产业的兴起和20世纪90年代“新经济”的出现进一步促进了西方国家的经济发展。综上所述,虽然资本主义国家通过改革不能从根本上解决经济危机,但经济政策的调整在适应本国国情、政府宏观调控与市场调节相结合的基础上,与科技创新相结合,能够进一步促进和保持经济社会发展。

历史试题

一、选择题

1.在对三星堆遗址考古研究中,既发现大量与中原地区类似的青铜器和玉璋、玉琮、玉戈等,又有众多独特的青铜神像、金杖、神树等,其独特的祭祀行为,包括“燔烧”、器物分层等也十分罕见。这可以用于印证

A.华夏民族认同观念已经产生 B.古蜀文明已经超越中原文明

C.中华文明多元一体基本特征 D.早期国家中央集权特征明显

2.据《史记·周本纪》载,周武王“率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣”。而战国晚期,秦、齐、楚等诸侯国都拥有人数近百万的军队,连七国中最小的韩国也有30万兵力。这一变化主要是因为

A.诸侯争霸的需要 B.军事理论的形成

C.政治制度的演进 D.生产方式的变革

3.秦统一后对地方制度作了调整,初设36个郡,后增至40余郡。从西汉建立到西汉末年,郡级政区总数增加到103个,共统辖1587个县级政区,平均每郡管理15个县。这一变化

A.减轻了国家财政的负担 B.反映了中央集权的加强

C.阻碍了社会经济的发展 D.根源于君主专制的强化

4.宋代的地契分为“红契”和“白契”,红契是政府或法律认可的产权凭证,土地交易后完税后由政府在契尾加盖政府印章,相当于官府颁发的财产所有权证。白契是民间买卖土地房屋时,由交易双方协商拟订,有中人作保并签名盖章。此做法

A.适应了社会经济发展的需要 B.确保了政府赋税收入

C.缓和了尖锐的社会阶级矛盾 D.限制了土地兼并现象

5.在元明戏曲小说中,唐代诗人李白被塑造成才华横溢的文士、蔑视权贵的狂士、针砭时弊的志士、仗义疏财的侠士、志高意远的逸士、嗜酒如命的酒中仙。元明文人对李白的形象塑造

A.表达了对社会黑暗现实的愤懑 B.顺应了市民对世俗文化的需求

C.宣扬了儒士兼济天下的价值观 D.寄托了士人的心理期待和追求

6.据统计,1912年的全国大选中,登记的选民占当时全国人口的10%;民国初期,政党如雨后春笋,出现了大大小小312个政党;社会舆论也空前活跃,报纸刊物上对国事纷纷发表种种议论。这说明辛亥革命

A.推进了中国政治现代化的进程 B.推动了革命政党不断涌现

C.使国民获得了前所未有的权利 D.改变了中国的社会性质

7.下表是1935年上海公共租界内中国人职业构成(部分)统计数据,据表格信息可知

职业 所占比重 职业 所占比重

农业及园艺 0.1% 运输及交通事业 1.21%

工业 18.28% 政府及市政机关 0.72%

商业 16.36% 艺术界、技艺界、运动员 0.33%

专门事业 1.31% 杂类 55.3%

注解:专门事业包括医师、律师、会计师、新闻界等职业;杂类包括传统服务行业,如小商贩、帮佣等职业以及少量游民及帮会成员等。

A.抗战爆发导致了社会秩序动荡 B.西方经济危机波及影响到中国

C.国民经济建设运动的成效甚微 D.经济发展带动社会结构多样化

8.1940年,中共中央指出:“我党过去一年正确的反摩擦斗争,使顽固派不得不在事实上承认我党之力量与地位。而我党五十万大军积极行动于敌后,则给了日寇以深重的打击,给了全国人民以无穷的希望。”据此可知,当时

A.敌后战场的重要性逐渐凸显 B.全面抗战路线赢得各阶层支持

C.国民政府已经放弃抗日立场 D.百团大战胜利增强中共影响力

9.下表所示为1960~1963年浙江省精简城镇人口的状况。这一状况

1960~1961年 1962~1963年 总计

企业职工(万人) 33.1 37.4 70.5

城镇人口(万人) 25 约64 约89

吃商品粮人口(万人) 31 102 133

A.迟滞了城镇经济的健康发展 B.造成了工业与农业发展失衡

C.响应了农村的“大跃进”高潮 D.顺应了国民经济调整的需要

10.1981年10月,党中央、国务院在《关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干决定》中指出:“在社会主义公有制经济占优势的根本前提下,实行多种经济形式和多种经营方式长期并存,是我党的一项战略决策,决不是一种权宜之计。”这表明

A.新时期市场经济的经营意识加强 B.城市经济体制改革由此全面展开

C.社会主义经济体制改革方向明确 D.城乡二元制的形势至此得到改观

11.亚历山大远征时带着许多学者,这些学者跟随他的军队来到东方各地,开始从事学术考察,他们沿途研究地形,搜集各种动植物标本,亚历山大还经常派人把这些标本送回雅典供亚里士多德研究,这一举措

A.提升了马其顿人的科学素养 B.推动了世界各地的物种交流

C.有利于欧亚大陆的文化交流 D.丰富了欧洲民众的饮食生活

12.1580年,阿姆斯特丹的一位大商人说:“不用像以前那样要经常到威尼斯去进货和长途奔波了,黄金像水一样直往口袋里流,挡都挡不住。我打算投资办个工场再赚它一把。”材料主要反映了

A.荷兰拥有比较发达的航运业 B.新航路开辟引发的商业革命

C.新航路开辟引发的价格革命 D.世界市场的雏形开始形成

13.1787年美国宪法颁布后,总统在任命法官后便基本失去了对该法官的控制能力,法官对具体案件的处理也没有总统等非司法官员过问。只要没有违法行为,任何法官都不必担心国会会弹劾自己。据此可知,美国

A.明确制定分权制衡机制 B.司法机构权力大于行政权力

C.司法独立得到法律认可 D.立法机构无法影响司法机构

14.1921年3月,苏俄政府通过粮食税等市场机制建立工农联盟,同时允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制等形式在一些经济部门引人外国资本。这一政策被称之为

A.自由贸易政策 B.新经济政策

C.赫鲁晓夫改革 D.余粮收集制

15.在印度这样一个种族混杂、宗教信仰多样、实行种姓隔离并被英国实行“分而治之”政策的殖民地国家,甘地提出“真理是神”“众神归一”,非暴力则是追求真理即“认识神”的手段,并认为这是强者的武器。可见,甘地理论的特点是

A.众神杂糅、政教合一 B.宗教性、民族性、实用性

C.神秘性、理想服从现实 D.落后性、宗教性、非暴力

16.阅读如表(如表),出现下述变化的影响因素是

时间 项 目 1951年 1980年 年平均增长

法国国内生产总值(亿法郎) 4504 17085 4.9%

法国国内生产总值在资本主义 世界国民生产总值中所占比重 5.2% 7.2% 0.1%

①国家垄断资本主义的实施 ②第三次科技革命的推动

③对企业国有化浪潮的坚守 ④欧洲一体化进程的影响

A.①② B.①③④

C.①②④ D.②③

二、非选择题

17.【近代中国思想】

材料一 为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——摘编自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料二 以人文思想为主的科学传播者,系统展示了科学精神对文化的巨大作用和影响。通过彰显科学怀疑和批判的精神,新文化运动对传统采取了激进的批判态度,“打倒孔家店”一度成为激进的知识分子进行文化革新的口号。通过推崇理性和实证的精神,新文化运动扫除了大量玄学迷信的鬼话,有力推进了民众心智的启蒙。而科学推崇说服而非压服的精神,又为国人解决政治中的分歧提供了一个范例,对中国民主进程产生了深远的影响。

——摘编自张焱、郝苑《科学精神的启蒙——新文化运动时期的科学传播》

(1)根据材料一,概括康有为变法思想的基本特点。结合所学知识,指出康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上的具体体现。

(2)根据材料二,指出新文化运动所倡导科学精神的内涵及其影响。

18.【经济发展与人口变迁】

材料一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步当时流行“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也”。公元前685年齐国“相地而衰征”公元前594年鲁国“初税亩”。围绕“争霸”战争的需要,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 西汉、唐、北宋南北方人口分布表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口比例 人口(户) 占全国户口比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐朝 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

材料三 乾隆二十四年(1759),清朝统一天山南北,为尽快恢复战后新疆经济,清政府实行各种形式的屯田,鼓励内地民众出关屯垦。新疆建省前后,清政府废除民族隔离政策,鼓励内地民众前往天山南北屯垦、经商。道光二十二年(1842),林则徐途经哈密,记道:“其语与华言大异,然能华言者亦多。”随着大量汉人进入新疆,加上清政府广设义塾、开办学堂,教授少数民族儿童学习汉语文内地语言文化在新疆尤其是南疆得到广泛传播。1856年俄国人瓦里汉诺夫到喀什噶尔考察时发现当地维吾尔族“向中国人学到一些艺术和技艺,借用不少词汇,中国的一些建筑、服装、阔绰奢侈的用语和词汇移入当地人的语言中,尤为众多的词汇借用于书面行文中……

——赵海霞《论清代新疆民族迁徙及对民族关系的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出“公作”“分地”的含义。概括说明在春秋战国社会大变革中经济与政治文化之间的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,提取汉唐以来中国人口变迁信息。并分析变迁的原因。

(3)根据材料三和所学知识,概括清朝人口流入新疆的意义。

19.【城市化发展】

材料一 15-17世纪初,资本主义在欧洲一些国家开始发展起来。新航线的开辟使资本主义的发展中心从意大利转移到北海沿岸的尼德兰、英国等国,在那里逐步兴起很多新兴工商业城市17世纪后,欧洲开始了现代国家的产生过程,君主制的建立对首都城市的发展具有深远的影响,它们很快就达到中世纪从未达到的规模。在18世纪中叶开始的工业革命浪潮中,城市发展大大加速。随者资本、工厂、人口向城市的迅速集中,某些地理条件优越的地区人口集中、密度高,特别是在煤田和沿海地区,如英国的兰开夏地区、德国的鲁尔地区等,都成为城市密集地区。

——摘编自刘易斯·芒福德《城市发展史》

材料二 1949年新中国成立时,中国是世界贫困人口最多的国家,城市居民人均可支配收入不足100元,到2018年城市居民人均可支配收入为39251元,相当于1949年的393倍。1949年全国仅有城市132个,城市市区人口3949万人,城市市区人口占全国总人口比重7.3%,100万人口以上城市仅有10个,占7.6%.到了1978年,中国的城市人口就已经超过美国了,已经是世界最大城市人口国家或社会。此后,经过40年的发展,中国的城镇人口已经达到8.3亿人,相当于欧盟城镇人口数(2017年为3.87亿人)的2.1倍。

——摘编自胡鞍钢《中国现代化发展之路(1949-2019)》(下)

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代欧洲城市化发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国现代城市发展的特点并说明其原因。

20.【资本主义国家的变革】

材料 如果认为一个像欧洲福利国家那样成熟且近于迟滞的社会形态会在数年的经济国际化之后就消失掉或者演变成一种完全与以往不同的东西,那这个前提就是错误的。体制的变革通常甚至绝大多数情况下是作为一种渐变式的变革出现的。除了社会和体制变革的长期性以及渐变性的本质,社会发展还总会不断遇到各种相互作用的原因,因而它或是发展进程变缓,或是发展方向改变,或是出现新的调整,或是发展进程停滞。

——摘编自【德】沃尔夫冈·施特雷克《购买时间:资本主义民主国家如何拖延危机》

根据材料并结合所学知识,围绕“资本主义国家的变革”,自拟论题,并进行论证。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑严密)

答案

一、选择题

1.C 2.D 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.D 10.A

11.C 12.B 13.C 14.B 15.B 16.C

二、非选择题

17.(1)特点:借助封建传统文化,宣传维新变法理论。体现:主张废除君主专制,建立君主立宪制度;发展民族资本主义;主张兴民权,提倡新学。(答对任意一点即可)

(2)内涵:怀疑批判的精神;推崇理性实证精神;推崇说服而非压服的精神。(答对任意两点)影响:冲击了封建思想的统治地位;推动了民众的思想启蒙;推动了近代中国民主进程。(答对任意两点)

18.(1)含义:“公作”指井田制下的集体劳动。“分地”指家庭为单位的个体生产。

关系:铁器牛耕技术发展推动了政治的变革;各国政治变革又促进了经济进步;百家争鸣是经济社会变革在文化上的反映。

(2)信息:总人口数不断增加;南方比例逐渐超过北方。

原因:农业技术的进步;经济重心的南移;南方政局总体相对稳定。

(3)影响:有利于巩固西北边防,维护国家统一;促进了民族间的经济、文化、技术交流;丰富自身文化的内涵,提升了对中华文化的认同感;有利于民族融合,促进了近代新疆多民族分布格局的形成。

19.(1)有利条件:资本主义经济的发展,特别是工业革命的浪潮;新航路开辟的影响;殖民扩张提供的资本原始积累;现代国家中央集权制度的建立。

(2)特点:城市居民人均可支配收入增长迅速;城市化进程迅速。

原因:社会主义制度的建立与发展;从计划经济到社会主义市场经济的不断完善;改革开放经济政策的推动;科技、教育的不断进步。

20.论题:资本主义国家通过改革助推经济发展。

论证:1929—1933年美国爆发的资本主义经济危机空前严重,由于世界资本主义经济体系的建立,危机迅速波及世界,罗斯福新政通过整顿金融业、工业及调整农业等措施,加强国家对经济生活的干预与调节,缓和了经济危机,开了国家垄断资本主义的先河。20世纪50年代至70年代,西方资本主义国家如法国、英国等相继进入国家垄断资本主义阶段,通过加强干预与调节,逐步走出了危机,推动了经济快速发展。20世纪70年代出现经济“滞胀”,资本主义国家适当减少对经济的干预,开创了国家垄断与私人资本相结合的混合经济发展模式,保障了经济的平稳发展。福利国家制度的出现使得欧美国家进一步调整生产关系,缓和了社会矛盾。第三产业的兴起和20世纪90年代“新经济”的出现进一步促进了西方国家的经济发展。综上所述,虽然资本主义国家通过改革不能从根本上解决经济危机,但经济政策的调整在适应本国国情、政府宏观调控与市场调节相结合的基础上,与科技创新相结合,能够进一步促进和保持经济社会发展。

同课章节目录