人教版必修Ⅰ第20课新中国的民主政治建设(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修Ⅰ第20课新中国的民主政治建设(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-25 20:45:08 | ||

图片预览

文档简介

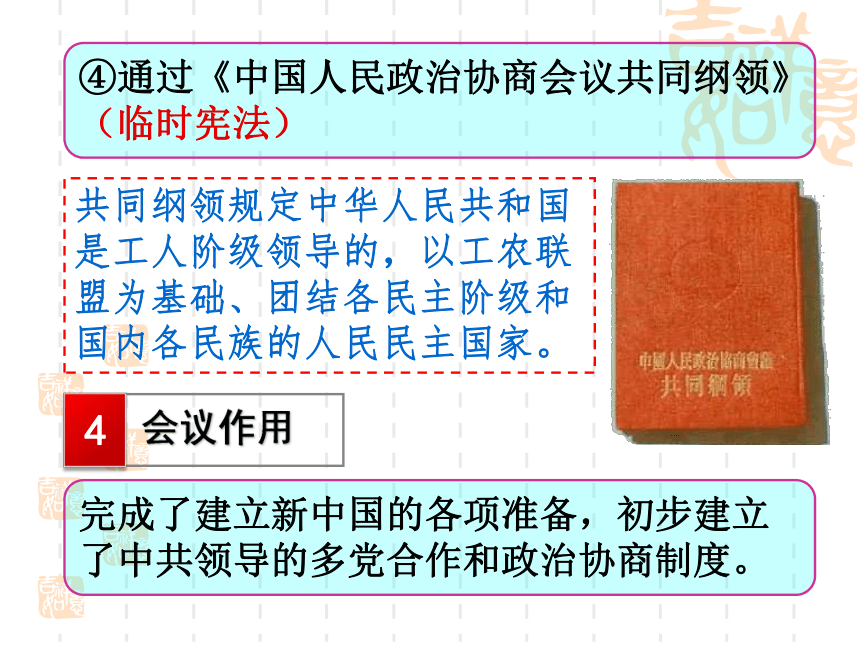

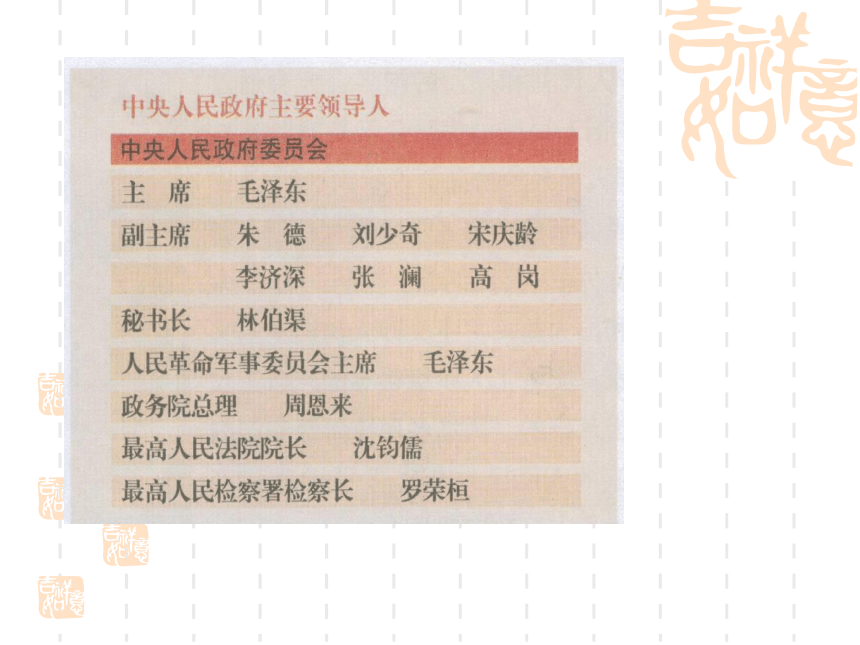

课件24张PPT。第20课 新中国的民主政治建设一.政治协商制度的形成①解放战争胜利,国民党反动统治被推翻。②新政协筹备会的召开。 1949年9月 北平1949年6月,新政协筹备会在北平召开,全面展开筹建新中国政权的工作。 1949年9月21-30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。出席会议的代表共634人,代表着中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、各人民团体、人民解放军、各地区、各民族以及海外华侨。①选举产生中央人民政府委员会②决定首都、国旗、代国歌③任命周恩来为政务院总理兼外长④通过《中国人民政治协商会议共同纲领》 (临时宪法)共同纲领规定中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主国家。完成了建立新中国的各项准备,初步建立了中共领导的多党合作和政治协商制度。1949年10月1日新中国宣告成立。开始向社会主义过渡民主政治建设的新起点政治协商制度的发展代行全国人大的职权(1949年—1954年)作为统一战线组织而存在,成为民主党派等力量参政议政的舞台。(1954年以后)1956年中共提出“长期共存,互相监督”

方针,组成爱国统一战线。二.人民代表大会制度的创立1954年第一届全国人民代表大会的召开,

标志着人民代表大会制度的建立。我国的人民代表大会制度与西方的三权分立制度的本质区别第一:两者的经济基础不同

中:公有制;西:私有制。第二:两者的行政权力主体不同

中:劳动人民;西:资产阶级。第三:两者的活动原则不同

中:民主集中;西:分权制衡。《中华人民共和国宪法》①性质:新中国第一步社会主义类型宪法第一条:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。国家性质第二十一条:中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

第二十二条:全国人民代表大会是行使国家立法权的唯一机关。国家根本政治制度:人民代表大会制度第二条:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。原则:人民民主 第四条:中华人民共和国依靠国家机关和社会力

量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。原则:社会主义②意义:为民主政治建设奠定基础,调动了全国人民社会主义建设积极性20世纪上半期中国历史上的宪法《钦定宪法大纲》是中国历史上第一个宪法性文件,清政府于1908年颁布。《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级性质的宪法,孙中山于1912年在南京颁布。《中国人民政治协商会议共同纲领》在当时起了临时宪法的作用,其临时宪法的职能终止于1954年。1954年《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法。三.民族区域自治制度的建立实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣1949年《共同纲领》明确规定,在“少数民族聚居地区,实行民族区域自治”;1954年宪法正式确认,民族区域自治是我国的一项基本政治制度。在中央政府的统一领导下,各少数民族聚居的地区设立自治区和自治机关,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利。满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等,也保证了祖国统一和民族团结。据2000年第五次全国人口普查统计 ,中国55个少数民族中,人数在10万以下的民族被称为人口较少民族,这样的民族共有22个,总人口63万人。其中基诺族20899 人,珞巴族于我国实际控制区内仅有2300余人 ,按照人口比例他们不足以在全国人大拥有代表名额。然而,实际上这两个民族在全国人大都有1个代表的名额。这反映了什么情况?基诺族 珞巴族少数民族人民亦能当家作主宁夏回族

自治区1958新疆维吾尔自治区1955内蒙古自治区1947西藏自治区1965广西壮族自治区1958我国的五个

省级自治区新中国的政治建设:全国人民

代表大会地方各级人

民代表大会中国人民政

治协商会议各级自治区、自治州、自治县1954年宪法人民代表

大会制度中国共产党领导

的多党合作和政

治协商制度民族区域

自治制度

方针,组成爱国统一战线。二.人民代表大会制度的创立1954年第一届全国人民代表大会的召开,

标志着人民代表大会制度的建立。我国的人民代表大会制度与西方的三权分立制度的本质区别第一:两者的经济基础不同

中:公有制;西:私有制。第二:两者的行政权力主体不同

中:劳动人民;西:资产阶级。第三:两者的活动原则不同

中:民主集中;西:分权制衡。《中华人民共和国宪法》①性质:新中国第一步社会主义类型宪法第一条:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。国家性质第二十一条:中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

第二十二条:全国人民代表大会是行使国家立法权的唯一机关。国家根本政治制度:人民代表大会制度第二条:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。原则:人民民主 第四条:中华人民共和国依靠国家机关和社会力

量,通过社会主义工业化和社会主义改造,保证逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。原则:社会主义②意义:为民主政治建设奠定基础,调动了全国人民社会主义建设积极性20世纪上半期中国历史上的宪法《钦定宪法大纲》是中国历史上第一个宪法性文件,清政府于1908年颁布。《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级性质的宪法,孙中山于1912年在南京颁布。《中国人民政治协商会议共同纲领》在当时起了临时宪法的作用,其临时宪法的职能终止于1954年。1954年《中华人民共和国宪法》是中国第一部社会主义类型的宪法。三.民族区域自治制度的建立实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣1949年《共同纲领》明确规定,在“少数民族聚居地区,实行民族区域自治”;1954年宪法正式确认,民族区域自治是我国的一项基本政治制度。在中央政府的统一领导下,各少数民族聚居的地区设立自治区和自治机关,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利。满足了少数民族自己当家作主的愿望,实现了民族平等,也保证了祖国统一和民族团结。据2000年第五次全国人口普查统计 ,中国55个少数民族中,人数在10万以下的民族被称为人口较少民族,这样的民族共有22个,总人口63万人。其中基诺族20899 人,珞巴族于我国实际控制区内仅有2300余人 ,按照人口比例他们不足以在全国人大拥有代表名额。然而,实际上这两个民族在全国人大都有1个代表的名额。这反映了什么情况?基诺族 珞巴族少数民族人民亦能当家作主宁夏回族

自治区1958新疆维吾尔自治区1955内蒙古自治区1947西藏自治区1965广西壮族自治区1958我国的五个

省级自治区新中国的政治建设:全国人民

代表大会地方各级人

民代表大会中国人民政

治协商会议各级自治区、自治州、自治县1954年宪法人民代表

大会制度中国共产党领导

的多党合作和政

治协商制度民族区域

自治制度

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局