新人教生物一轮复习学案:第25讲 神经冲动的产生和传导(教师版)

文档属性

| 名称 | 新人教生物一轮复习学案:第25讲 神经冲动的产生和传导(教师版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

新人教生物一轮复习学案

第25讲 神经冲动的产生和传导、神经系统的分级调节及人脑的高级功能

【素养目标】 1.通过比较静息电位与动作电位、兴奋的传导与传递,明确兴奋的产生与传导机理。(生命观念 科学思维) 2.通过膜电位的测量及反射弧中兴奋传导特点的实验探究,提升实验设计及对实验结果分析的能力。(科学探究) 3.通过人脑的高级功能和神经系统的分级调节的学习,明确神经系统是一个统一的整体。(生命观念 科学思维) 4.了解兴奋剂与毒品作用的机理,形成珍爱生命、远离毒品的意识,宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。(社会责任)

考点一 神经冲动的产生和传导

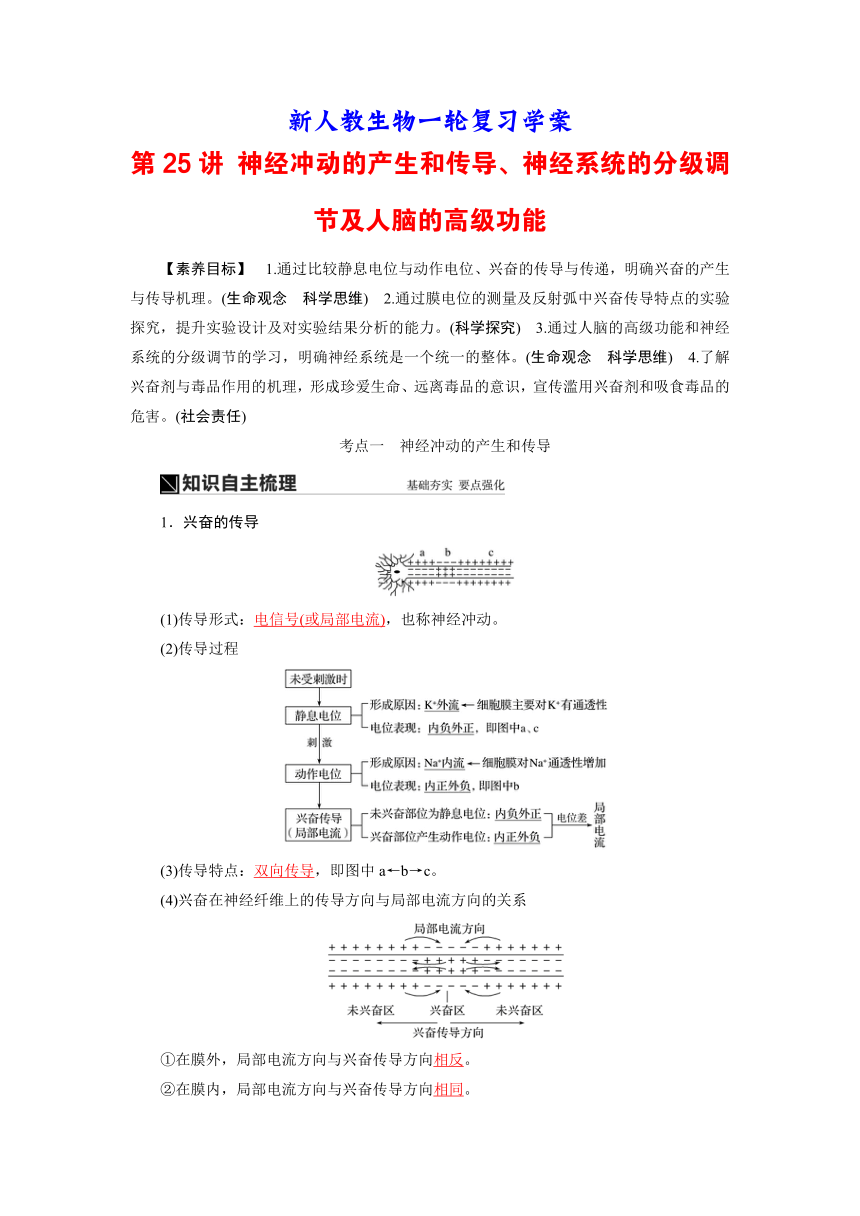

1.兴奋的传导

(1)传导形式:电信号(或局部电流),也称神经冲动。

(2)传导过程

(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。

(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系

①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。

②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。

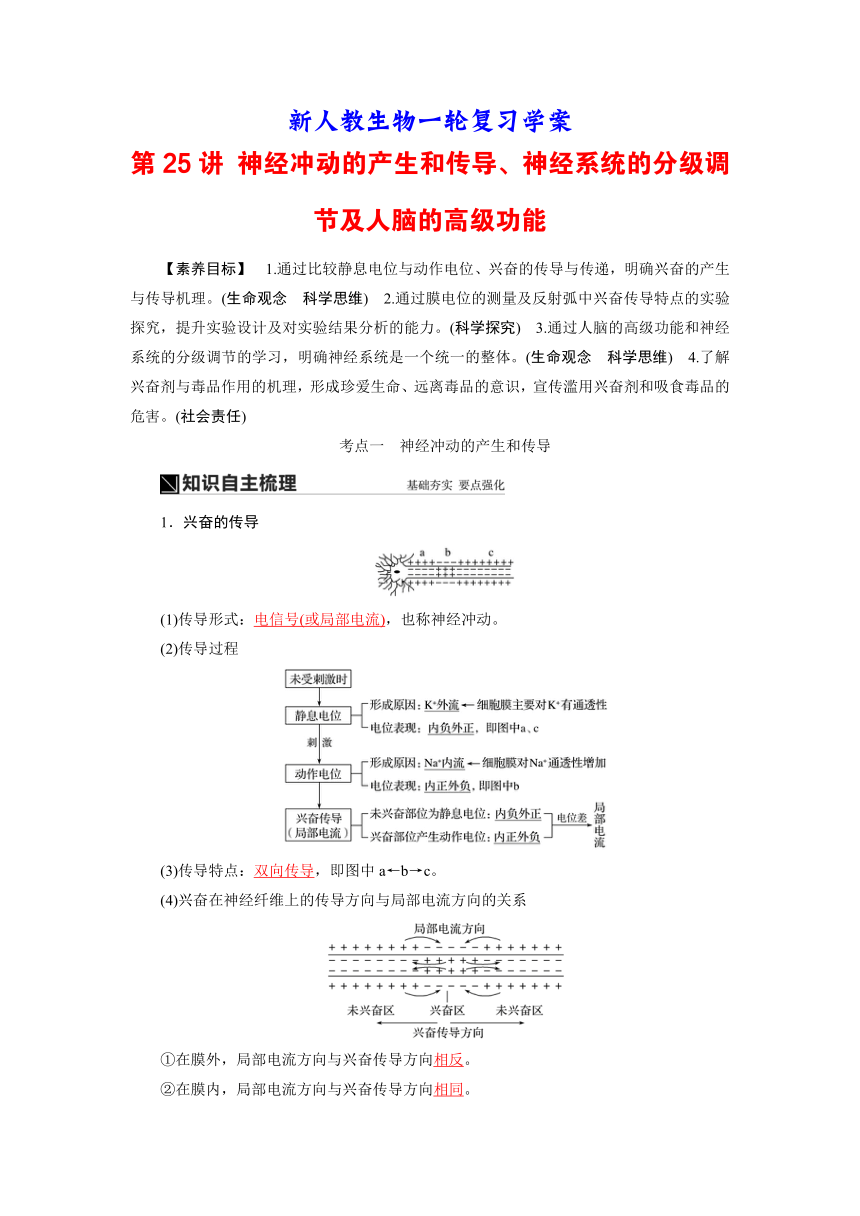

2.兴奋的传递

(1)突触的结构和类型

(2)兴奋的传递过程

①过程

②信号变化:电信号―→化学信号―→电信号。

(3)神经递质与受体

(4)兴奋传递的特点

3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

(1)兴奋剂和毒品大多是通过突触起作用的。

(2)作用机制

①促进神经递质的合成与释放速率。

②干扰神经递质与受体的结合。

③影响分解神经递质的酶的活性。

【拾遗补缺】 源于选择性必修1 P30“思考·讨论”:吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。

(1)神经纤维膜内K+/Na+的比值,动作电位时比静息电位时高( )

(2)兴奋传递过程中,突触后膜上的信号转换是电信号→化学信号→电信号( )

(3)神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋( )

(4)经突触前膜释放的神经递质可与骨骼肌细胞膜上的特异性受体结合( )

(5)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的,而在突触处的传递方向是单向的( )

答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)×

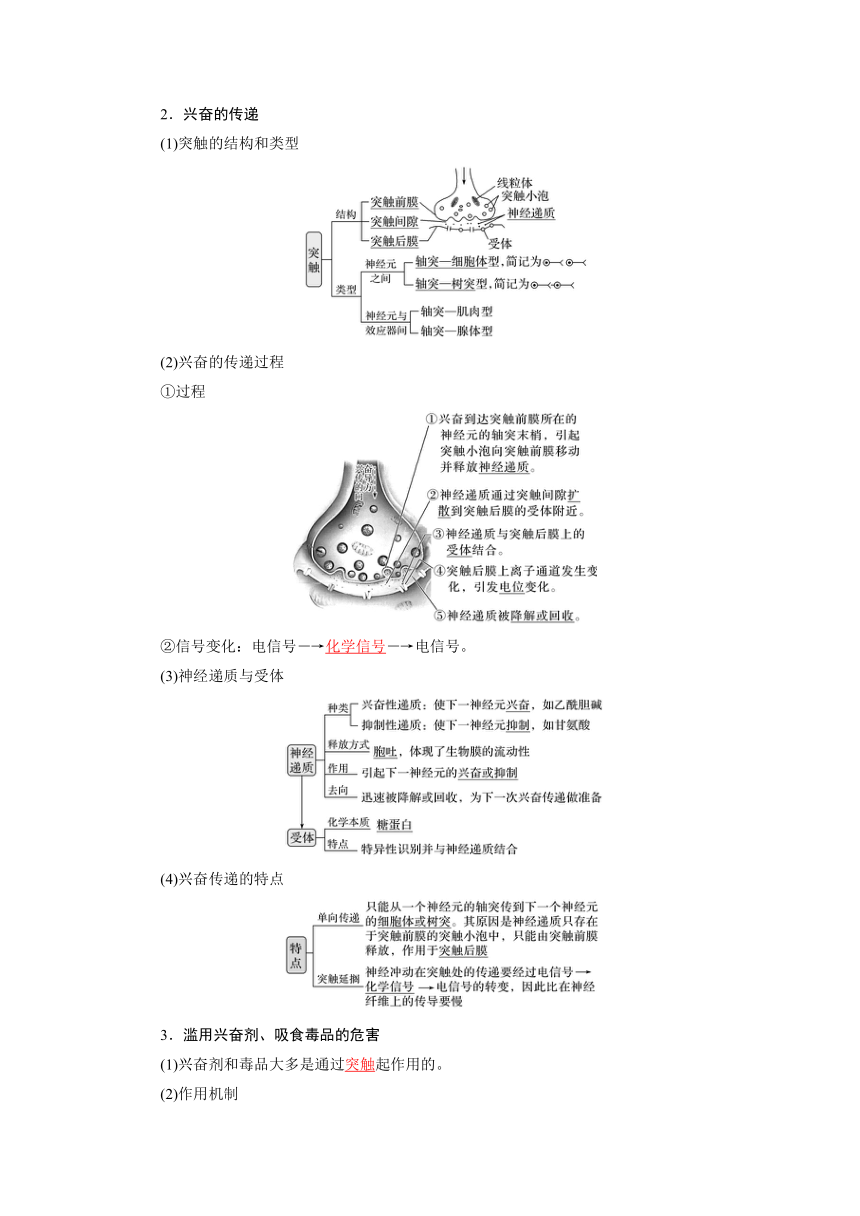

1.兴奋传导过程中膜电位变化原理分析

2.突触与突触小体

(1)结构上不同:突触小体是神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触涉及两个神经元,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,其中突触前膜与突触后膜分别属于两个神经元。

(2)信号转变不同:在突触小体上的信号变化为电信号→化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号→化学信号→电信号。

3.神经递质的性质及作用

(1)化学成分:包括多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5 羟色胺、谷氨酸、甘氨酸、乙酰胆碱等多种成分。

(2)功能分类:递质分为兴奋性递质与抑制性递质,前者可导致Na+内流,使突触后膜兴奋,产生动作电位实现由“内负外正→内正外负”的转化,后者则可导致负离子(如Cl-)进入突触后膜,从而强化“内负外正”的静息电位。

(3)神经递质作用后的两个去向:一是回收再利用,即通过突触前膜转运载体的作用将突触间隙中多余的神经递质回收至突触前神经元并贮存于囊泡再利用;另一途径是酶解,被相应的酶降解失活。

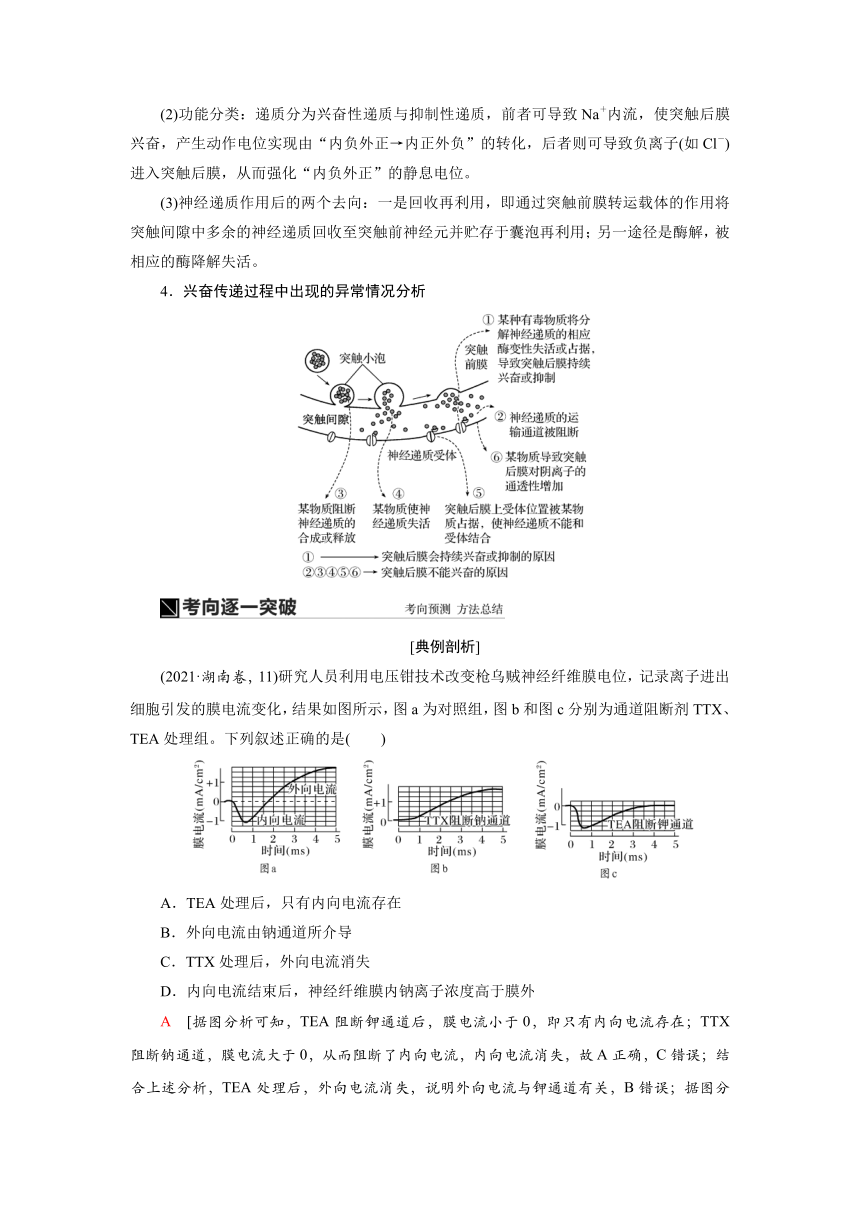

4.兴奋传递过程中出现的异常情况分析

[典例剖析]

(2021·湖南卷,11)研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是( )

A.TEA处理后,只有内向电流存在

B.外向电流由钠通道所介导

C.TTX处理后,外向电流消失

D.内向电流结束后,神经纤维膜内钠离子浓度高于膜外

A [据图分析可知,TEA阻断钾通道后,膜电流小于0,即只有内向电流存在;TTX阻断钠通道,膜电流大于0,从而阻断了内向电流,内向电流消失,故A正确,C错误;结合上述分析,TEA处理后,外向电流消失,说明外向电流与钾通道有关,B错误;据图分析可知,内向电流与钠通道有关,细胞兴奋时,钠离子顺浓度梯度通过钠通道内流,内向电流结束后,神经纤维膜内钠离子浓度依然低于膜外,D错误。]

【名师点拨】 掌握信息转化能力

信息提取 信息1:图a

信息2:图b

信息3:图c

信息转化 1.内向电流为负电位,外向电流为正电位

2.TTX阻断钠通道,只有正电位,从而阻断了内向电流,说明内向电流与钠通道有关

3.TEA阻断钾通道,只有负电位,从而阻断了外向电流,说明外向电流与钾通道有关

素养考查 科学思维:建构模型能力 科学探究:数据处理能力

【角度转换】 提升语言表达能力

从神经系统兴奋性角度分析Na+ K+泵运输Na+ K+的意义是维持Na+膜外浓度高于膜内浓度,而K+膜内浓度高于膜外浓度,有利于静息电位的维持和动作电位的形成,利于神经冲动的正常产生。

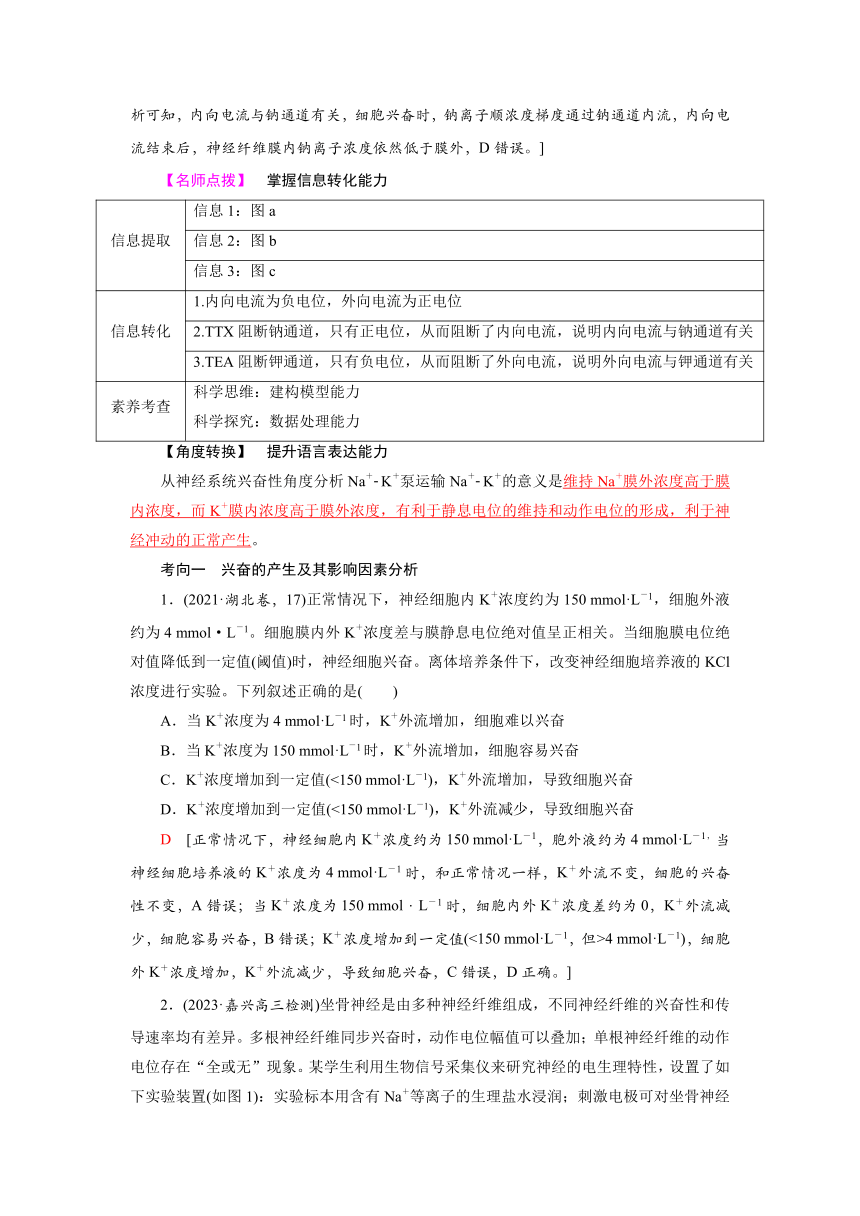

考向一 兴奋的产生及其影响因素分析

1.(2021·湖北卷,17)正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150 mmol·L-1,细胞外液约为4 mmol·L-1。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是( )

A.当K+浓度为4 mmol·L-1时,K+外流增加,细胞难以兴奋

B.当K+浓度为150 mmol·L-1时,K+外流增加,细胞容易兴奋

C.K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1),K+外流增加,导致细胞兴奋

D.K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1),K+外流减少,导致细胞兴奋

D [正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150 mmol·L-1,胞外液约为4 mmol·L-1,当神经细胞培养液的K+浓度为4 mmol·L-1时,和正常情况一样,K+外流不变,细胞的兴奋性不变,A错误;当K+浓度为150 mmol·L-1时,细胞内外K+浓度差约为0,K+外流减少,细胞容易兴奋,B错误;K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1,但>4 mmol·L-1),细胞外K+浓度增加,K+外流减少,导致细胞兴奋,C错误,D正确。]

2.(2023·嘉兴高三检测)坐骨神经是由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异。多根神经纤维同步兴奋时,动作电位幅值可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象。某学生利用生物信号采集仪来研究神经的电生理特性,设置了如下实验装置(如图1):实验标本用含有Na+等离子的生理盐水浸润;刺激电极可对坐骨神经施加不同强度的电刺激;a、b是坐骨神经上有较大距离的两处,连接了记录电极,显示屏可显示记录电极处的动作电位。

实验中,通过刺激电极给予坐骨神经由弱到强的不同强度的电刺激,记录每次刺激时显示屏上的电位。某强度电刺激时显示屏1上的电位如图2。实验发现:当电刺激强度Smax时,显示屏上的动作电位幅值与电刺激强度=Smax时相同;不同强度电刺激时,在显示屏1和2上均可观察到一个电位变化——伪迹(如图2),伪迹的幅值与电刺激强度呈正比。下列叙述错误的是( )

A.伪迹可能是电刺激通过生理盐水传导到记录电极处引发的

B.电刺激强度为Smin时,坐骨神经中只有1根或少数神经纤维发生了兴奋

C.电刺激强度为Smax时,动作电位的峰值大于电刺激强度为Smin时动作电位的峰值

D.由于神经纤维上动作电位传导具有非衰减性,显示屏1和2上的动作电位峰值相同

D [根据题意可知,伪迹的幅值与电刺激强度呈正比,而动作电位的产生是与钠离子内流有关,所以伪迹可能是电刺激通过生理盐水传导到记录电极处引发的,A正确;根据题意可知,电刺激强度为Smin时,达到了出现动作电位的最小刺激,显示屏会出现动作电位,坐骨神经中只有1根或少数神经纤维发生了兴奋,B正确;根据题干信息“多根神经纤维同步兴奋时,动作电位幅值可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在‘全或无’现象”,电刺激强度为Smax时,兴奋的神经纤维数量较电刺激强度为Smin时多,此时动作电位幅值可以叠加,所以动作电位的峰值更大,C正确;根据题干信息,“不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异”,故显示屏1和2上的动作电位峰值不一定相同,D错误。]

考向二 兴奋在神经纤维上的传导过程分析

3.(2022·浙江6月选考,24)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是( )

A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量

B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变

C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去

D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转

A [根据兴奋传递的方向为③→④,则①处恢复静息电位,为K+外流,②处由静息电位转变为动作电位,为Na+内流,A错误;动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化总是一样的,不会随传导距离而衰减,B正确;反射弧中,兴奋在神经纤维的传导是单向的,由轴突传导到轴突末梢,即向右传播出去,C正确;将电表的两个电极置于③④处时,由于会存在电位差,指针会发生偏转,D正确。]

4.(多选)(2023·沧州高三检测)某小组研究神经纤维上兴奋的传导时,进行了下图所示实验,获得了显示屏所示的结果。下列相关分析正确的是( )

A.若增大微电极的刺激强度,则位置①或②的峰值增大

B.兴奋在神经纤维上传导的过程中,动作电位的峰值不变

C.若已知位置①②之间的距离,则可以得出兴奋的传导速率

D.该实验结果可以说明兴奋在神经纤维上是单向传导的

BC [若增大微电极的刺激强度,膜内外钠离子浓度保持不变的情况下,此神经纤维位置①或②上的动作电位的峰值是不变的,A错误;非递减性是兴奋在神经纤维上传导的特点之一,即兴奋在神经纤维上传导的过程中不会因为距离的增加而减弱,动作电位的峰值不变,B正确;若已知位置①②之间的距离,显示屏上也有时间,则可以得出兴奋的传导速率,C正确;若想证明兴奋在神经纤维上是单向传导的,需要在刺激点左右两侧分别设置位置①和位置②,位置①和位置②在刺激点同侧则不能证明兴奋在神经纤维上是单向传导的,D错误。]

考向三 兴奋在神经元之间传递过程的分析

5.(2022·广东卷,15)研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如图)。据图分析,下列叙述错误的是( )

A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变

B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息

C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜

D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放

B [多巴胺是乙释放的神经递质,与丙上的受体结合后会使其膜发生电位变化,A正确;分析题图可知,多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲和乙之间传递信息,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又是释放多巴胺的突触前膜,C正确;多巴胺的释放受乙酰胆碱的调控,故乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放,D正确。]

【题后归纳】 突触影响神经冲动传递情况的判断与分析

(1)正常情况下,神经递质与突触后膜上受体结合引起突触后膜兴奋或抑制后,会被相应酶降解或被突触前膜回收。

(2)突触后膜会持续兴奋或抑制的原因:若某种有毒有害物质将分解神经递质的相应酶变性失活或占据,则突触后膜会持续兴奋或抑制。

(3)药物或有毒有害物质作用于突触从而阻断神经冲动的传递的三大原因:

6.(2023·长沙高三检测)传入神经元可以调节邻近的感觉神经通路,其调节机制是通过抑制性中间神经元和次级突触后神经元之间形成突触联系来实现(如下图所示),其中神经元的直径与其功能水平呈正相关。据图分析错误的是( )

A.一个神经元的轴突末梢可以与另一神经元的轴突形成突触

B.抑制性中间神经元与传入神经元释放的递质会竞争同种受体

C.②途径的存在可能会使①、③途径兴奋的传递受到抑制

D.与传入神经元相比,次级突触后神经元更不易产生兴奋

B [从图中②神经元的轴突可以看出,其与次级突触后神经元接触形成突触结构,A正确;抑制性中间神经元是通过释放抑制性神经递质,从而使传入神经元不能将兴奋传递到次级突触后神经元来达到抑制作用,而不是与兴奋性递质竞争同种受体,B错误;②途径的传入神经与次级突触后神经元形成突触结构,并使其释放抑制性递质,所以使①、③途径兴奋的传递可能受到抑制,C正确;抑制性中间神经元通过释放抑制性神经递质来影响次级突触后神经元的兴奋,所以与传入神经元相比,次级突触后神经元不容易产生兴奋,D正确。]

考向四 反射弧中兴奋传导和传递的综合分析

7.(多选)(2022·苏锡常高三联考)如图为膝跳反射模式图,①~⑥表示细胞或结构,下列有关叙述正确的是( )

A.结构④⑤是该反射弧的传出神经,兴奋在反射弧中可双向传导

B.神经递质只有在进入下一神经元内与受体结合后才能发挥作用

C.抑制性神经元释放的递质会使下一神经元静息电位绝对值增大

D.发生膝跳反射时,①处肌肉发生收缩的同时⑥处肌肉发生舒张

CD [结构④⑤是该反射弧的传出神经,兴奋传递时,由于在细胞间传递的单向性,决定其在反射弧上也是单向传导,A错误;神经递质是由突触前膜释放,与突触后膜上的受体结合后发挥作用,神经递质并不进入下一个神经元内,B错误;抑制性神经元释放的递质是抑制性神经递质,会使下一神经元静息电位绝对值增大,使下一个神经元更难兴奋,C正确;发生膝跳反射时,③处释放兴奋性神经递质,④处的传出神经兴奋,因此①处肌肉发生收缩;③处释放兴奋性神经递质,作用到抑制性中间神经元,释放抑制性递质,⑤处的传出神经被抑制,因此⑥处肌肉发生舒张,D正确。]

8.(2022·徐州高三模拟)关节呈舒展状态时,伸肌收缩,屈肌舒张,其反射弧如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.①所指是传入神经,②③所指是传出神经

B.①的分支对抑制性中间神经元起抑制作用

C.抑制性中间神经元对③起抑制作用

D.当刺激足底皮肤引起膝关节屈曲时,②将会产生抑制反应

B [兴奋在神经元之间只能单向传递,且传入神经元上含有神经节,因此①所指是传入神经,②③所指是传出神经,A正确;①的分支对抑制性中间神经元起促进作用,使抑制性中间神经元兴奋,释放抑制性神经递质,使下一神经元③抑制,B错误;抑制性中间神经元对③起抑制作用,使③不兴奋,屈肌不收缩,C正确;②连接的是伸肌,当刺激足底皮肤引起膝关节屈曲时,②将会产生抑制反应,③会兴奋,导致屈肌收缩,D正确。]

考点二 神经系统的分级调节和人脑的高级功能

1.神经系统的分级调节

(1)神经系统对躯体运动的分级调节

①躯体运动中枢:位于大脑皮层的中央前回,又叫第一运动区。

②第一运动区与躯体运动的关系

a.管理身体对侧骨骼肌的随意运动。

b.躯体各部分的运动机能在大脑皮层第一运动区都有代表区。

c.皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的,但头面部代表区的位置与头面部的关系是正立的。

【拾遗补缺】 源于选择性必修1 P34“思考·讨论”:大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体运动的 精细程度有关。

(2)躯体运动的分级调节示意图

2.神经系统对内脏活动的分级调节

(1)神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节相似,也是通过反射进行的。

(2)排尿反射的分级调节

①脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的。

②副交感神经兴奋,会使膀胱缩小,而交感神经兴奋不会导致膀胱缩小。

③人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控。

(3)脊髓是调节内脏活动的低级中枢,脑干是调节内脏活动的基本中枢,下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢。

(4)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这使得自主神经系统并不完全自主。

3.人脑的高级功能

(1)感知外部世界,产生感觉。

(2)控制机体的反射活动。

(3)具有语言、学习、记忆等方面的高级功能。

①人类大脑皮层的言语区

言语区 联想记忆 受损特征

运动性言语区(S区) Sport→S 病人可听懂别人的讲话和看懂文字,但不能讲话

听觉性言语区(H区) Hear→H 病人能讲话、书写,能看懂文字,但听不懂别人的谈话

视觉性言语区(V区) Visual→V 病人的视觉无障碍,但看不懂文字的含义,变得不能 阅读

书写性言语区(W区) Write→W 病人可听懂别人讲话和看懂文字,也会讲话,手部运动正常,但失去书写能力

②学习和记忆

③情绪

a.消极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。

b.抑郁通常是短期的,可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。

c.当抑郁持续下去而得不到缓解时,就可能形成抑郁症。

【拾遗补缺】 源于选择性必修1 P39“相关信息”:抗抑郁药一般通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如,5 羟色胺再摄取抑制剂的药物,可选择性地抑制突触前膜对5 羟色胺的回收,使得突触间隙中5 羟色胺的浓度维持在一定水平。

(1)除头面部肌肉代表区外,皮层代表区的位置与躯体部分的关系是倒置的( )

(2)皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,与躯体运动的精细程度有关( )

(3)控制排尿反射的高级神经中枢位于大脑皮层( )

(4)长时记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关( )

(5)当盲人用手指“阅读”盲文时,参与此过程的高级神经中枢只有躯体感觉中枢和躯体运动中枢( )

答案 (1)√ (2)√ (3)√ (4)× (5)×

[典例剖析]

(2022·辽宁卷,5)下列关于神经系统结构和功能的叙述,正确的是( )

A.大脑皮层H区病变的人,不能看懂文字

B.手的运动受大脑皮层中央前回下部的调控

C.条件反射的消退不需要大脑皮层的参与

D.紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

D [大脑皮层H区病变的人,听不懂讲话,A错误;刺激中央前回的下部,会引起头部器官的运动,B错误;条件反射是在大脑皮层的参与下完成的,因此条件反射的消退需要大脑皮层的参与,C错误;紧张、焦虑可能会引起突触间隙神经递质的含量减少,所以紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生,D正确。]

【名师点拨】 掌握信息转化能力

信息提取 信息1:大脑皮层H区

信息2:大脑皮层中央前回下部

信息3:条件反射的消退

信息转化 1.听觉性语言中枢

2.中央前回的下部,控制头面部器官的运动

3.消退需要大脑皮层的参与

素养考查 生命观念:结构与功能观 科学思维:分析与综合能力

【角度转换】 提升语言表达能力

大脑皮层运动代表区范围大小与躯体动的精细程度有关。

考向一 神经系统的分级调节

9.(2023·钦州高三检测)人体排尿反射的初级中枢位于脊髓。成人正常排尿受大脑皮层高级中枢的调控。婴儿由于大脑皮层未发育完善,膀胱充盈的压力通过感受器和传入神经直接传到脊髓,通过脊髓完成反射。在排尿中枢的调控下,逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,使尿液进入后尿道,尿液对尿道的刺激可反射性地加强排尿中枢的活动。根据上述信息可以得出的结论是( )

A.成人的排尿反射存在分级调节

B.排尿反射的感受器和效应器都是膀胱壁的逼尿肌

C.排尿反射过程中的负反馈调节使尿液顺利排出

D.排尿反射的调节方式为神经—体液调节

A [正常成人的排尿反射由大脑皮层和脊髓控制,其中大脑皮层是高级中枢,脊髓是低级中枢,低级中枢受相应高级中枢的调控,说明成人的排尿反射存在分级调节,A正确;膀胱充盈的压力通过感受器和传入神经直接传到脊髓,在排尿中枢的调控下,逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,使尿液进入后尿道,说明排尿反射的感受器是膀胱壁的感觉神经末梢,效应器是膀胱壁的逼尿肌,B错误;由于尿液对尿道的刺激可反射性地加强排尿中枢的活动,所以排尿反射过程中的正反馈调节使尿液顺利排出,C错误;排尿反射的调节方式为神经调节,D错误。]

10.(2023·攀枝花高三检测)我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路上行驶,车速最高不得超过120 km/h。在高速路上行车,要与前车保持适当的距离,如200 m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。以下相关叙述中不正确的是( )

A.发现危险并作出处理的神经中枢主要在大脑皮层

B.限速和保持车距是因完成相关反射需要一定时间

C.酒精会对神经系统产生麻痹,使人的反应速度减慢

D.醉驾属于违法行为,但少量饮酒可以驾驶机动车

D [大脑皮层是最高级中枢,发现危险并作出处理的神经中枢主要在大脑皮层,A正确;在行车过程中,发现危险进行紧急处置,实际上需要经过一个复杂的反射过程。视觉器官等接受信号并将信号传至大脑皮层作出综合的分析与处理,最后作出应急的反应,要经过兴奋在神经纤维上的传导以及多次突触传递,因此从发现危险到作出反应需要一定的时间,B正确;我国法律已禁止“酒驾”,是因为酒精会对神经系统产生麻痹,使反应速度减慢,而且酒精会麻醉人的小脑导致驾驶动作不协调,极易引发交通事故,故驾车不能饮酒,C正确,D错误。]

考向二 人脑的高级功能

11.(2023·龙岩高三检测)研究发现抑郁症患者的5 羟色胺含量不足。5 羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子。在健康人体中,5 羟色胺在大脑皮层神经突触内含量很高。根据信息和所学知识分析,下列叙述错误的是( )

A.抑郁症患者可以通过使用5 羟色胺再摄取抑制剂缓解抑郁症症状

B.抑郁时间若超过两周,应及时咨询精神卫生科医生进行抑郁症的诊断

C.5 羟色胺是一种神经递质,其通过主动运输的方式被分泌至突触间隙

D.有些神经递质的抑制或兴奋作用取决于它所作用的受体种类

C [5 羟色胺在大脑皮层神经突触内含量很高,是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子,因此可以通过使用5 羟色胺再摄取抑制剂缓解抑郁症症状,A正确;抑郁时间若超过两周,应及时咨询精神卫生科医生进行抑郁症的诊断,B正确;5 羟色胺是一种神经递质,其通过胞吐的方式被分泌至突触间隙,C错误;有些神经递质的抑制或兴奋作用取决于它所作用的受体种类,D正确,]

12.(2022·南通高三检测)脊髓是中枢神经系统的一部分,位于脊椎骨组成的椎管内,由上而下分为颈段、胸段、腰段、骶段和尾段。脊髓结构模式图如图所示。医学上一般将第二胸椎以上的脊髓横贯性病变或损伤引起的截瘫称为高位截瘫;四肢丧失运动功能,第三胸椎以下的脊髓损伤所引起的截瘫称为下半身截瘫,以下半身运动功能丧失为主要临床表现。以下叙述错误的是( )

A.四肢正常运动都需要大脑皮层参与,脊髓管理的只是低级反射活动

B.当直接刺激离体的脊髓腹根时引起3细胞体兴奋后,兴奋沿2和1传递,在背根能检测到神经冲动

C.截瘫患者除下半身运动功能丧失外,同时还会出现大小便失禁

D.脊髓灰质炎病毒侵染乙处的初期可引起中枢部位细胞代谢加快

B [大脑皮层是最高级的神经中枢,可以控制脊髓的低级中枢,例如控制四肢运动,脊髓管理的只是低级反射活动,A正确;刺激离体的脊髓腹根时引起3细胞体兴奋,兴奋不能沿2和1传递,因为在突触处兴奋只能单向传递,B错误;排尿中枢在脊髓,可以被大脑皮层控制,截瘫患者的信息无法通过上行神经束传到大脑皮层,故大脑皮层不能控制大小便时间,就会出现大小便失禁,C正确;脊髓灰质炎病毒侵染乙处的初期可引起中枢部位细胞代谢加快,D正确。]

【社会责任】 生活中常见神经系统生理或病理现象的原因分析

生理或病理现象 参与或损伤的神经中枢

考试专心答题时 大脑皮层V区和W区(高级中枢)参与

聋哑人表演“千手观音”舞蹈时 大脑皮层视觉中枢、言语区的V区、躯体运动中枢参与

某同学跑步时 大脑皮层、小脑、下丘脑、脑干和脊髓参与

植物人 大脑皮层损伤、小脑功能退化,但下丘脑、脑干、脊髓功能正常

高位截瘫 脊髓受损伤,其他部位正常

高分突破培优(七) 兴奋传导与传递的相关实验探究题

一、膜电位的测量

某神经纤维静息电位的测量装置及结果如图1所示,其中甲位于膜内,乙位于膜外,图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外。下列相关叙述正确的是( )

A.图1中K+浓度甲处比乙处低

B.图2测量装置所测电压为+70 mV

C.图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电表的指针会发生两次偏转

D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则测不到电位变化

【审题关键】

(1)K+的分布是内高外低。

(2)图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外,且没有兴奋传导,则图2测量装置所测电压为0 mV;若在①处给予适宜刺激,由于②处未处理,局部电流先传导到左侧微电极,后传导到右侧微电极,所以电表指针发生两次偏转。

(3)图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则当兴奋传导到右侧微电极时能测到电位变化,电表指针会偏转一次。

答案 C

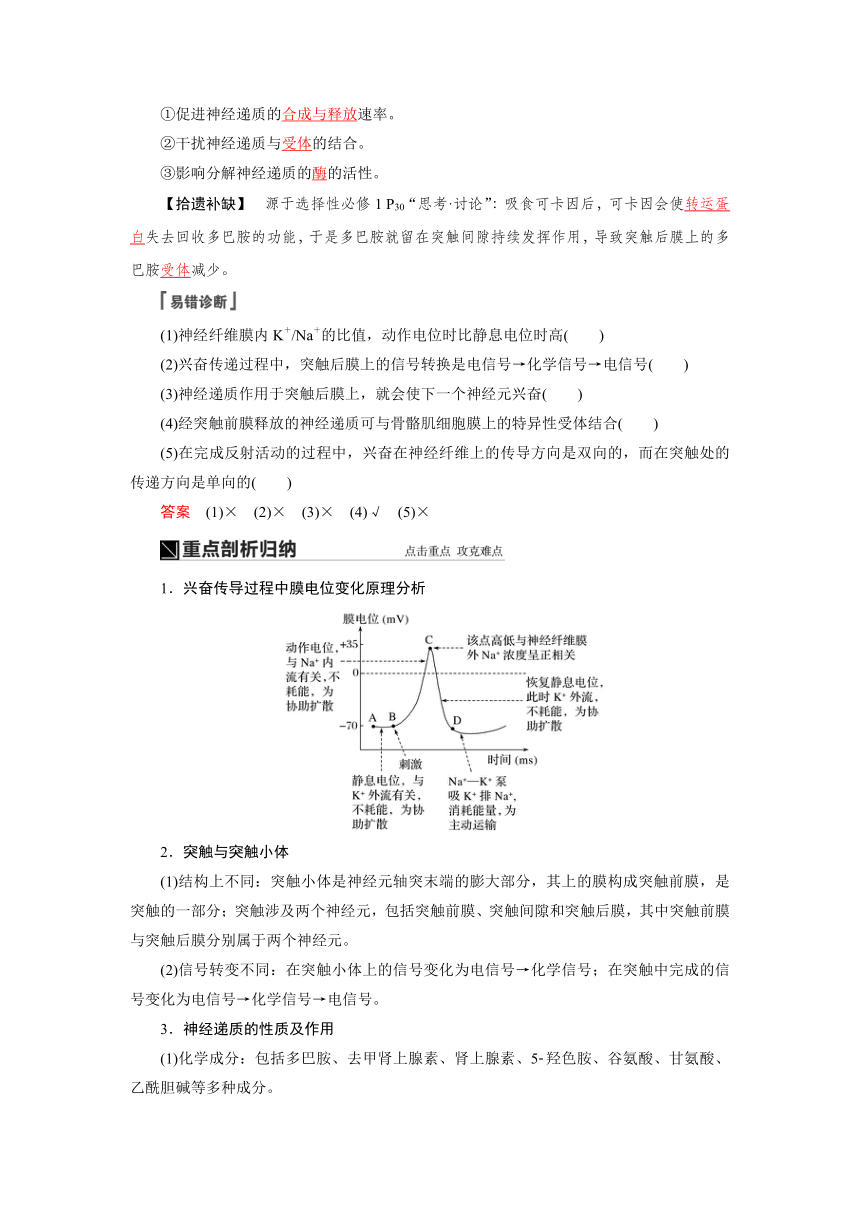

膜电位测量及变化曲线分析

测量装置 电位变化曲线

两电极分别位于细胞膜两侧相同位置

两电极分别位于细胞膜两侧不同位置(a、b两点) 若减小a、b两点间的距离,则d也随之减少,当ab=0时,两个波峰重叠,电流表指针偏转一次

两电极分别位于细胞膜两侧不同位置(a、b两点) 若减小a、b两点间的距离,则d也随之减少,当ab=0时,两个波峰重叠,电流表指针偏转一次

1.(2023·张掖高三检测)图甲呈现的是神经元之间形成的突触,图乙表示分别刺激神经元1,神经元2+1(先刺激神经元2,再刺激神经元1)、神经元3时,在N处测定的神经元4的电位变化,其中阈值指的是引起动作电位产生的最小电位值。下列分析正确的是( )

图甲 图乙

A.图甲中由神经元1~4构成的突触有4个

B.刺激神经元2不会引起神经递质的释放

C.刺激神经元3时,神经元4会有离子进出细胞

D.刺激神经元3后,神经元4上的N处产生动作电位

C [图甲中由神经元1~4构成的突触有3个,即1与2之间、1与4之间和3与4之间,A错误;由图乙分析可知,刺激神经元2会引起神经递质的释放,释放的是抑制性神经递质,B错误;由图乙可知,刺激神经元3时,神经元4上N点有电位变化,说明神经元4会有离子进出细胞,C正确;刺激神经元3后,神经元4上N处的电位没有达到动作电位产生的最小值,故神经元4没有产生动作电位,D错误。]

2.(2023·浙江名校协作体高三检测)取枪乌贼的神经纤维置于适宜的环境中并接上电表测定膜电位,电表两电极的连接与静息状态下的电表指针情况如甲图所示。在A点给予一个适宜强度的刺激后,电表指针依次出现如乙图中①~④所示的变化(注:②时,电表指针向右偏转达到最大幅度)。

下列相关叙述正确的是( )

A.电表指针指向①所示位置时,没有Na+通过细胞膜

B.电表指针指向②所示位置时,神经纤维膜处于反极化状态

C.电表指针指向③所示位置时,神经纤维膜上的K+通道关闭

D.电表指针指向④所示位置时,细胞膜对K+的选择透过性小于Na+

B [电表指针指向①所示位置时,神经纤维膜正在发生去极化过程,此时电极所在的神经纤维膜对于Na+的通透性增大,K+通道关闭,Na+通道打开,Na+内流,A错误;图甲表示神经纤维膜处于极化状态,电表指针指向②所示位置时,与图甲正好相反,此时神经纤维膜处于反极化状态,B正确;电表指针指向③所示位置时,神经纤维膜正在发生复极化过程,K+通道打开,K+外流,C错误;电表指针指向④所示位置时,细胞膜处于极化状态,神经纤维膜对K+的选择透过性大于Na+,D错误。]

二、兴奋传递中电流表指针的偏转次数的判断

在没有损伤的枪乌贼的巨大神经纤维膜上及神经元之间放置相应的电极和电流计,如图所示。据图分析错误的是( )

A.图a中电流计两电极分别连接在神经纤维膜内外,在静息状态下指针不发生偏转

B.图b中如果电流计两电极都在细胞膜外,则神经纤维受刺激后指针发生2次方向相反的偏转

C.图b中如果电流计两电极都在细胞膜内,则神经纤维受刺激后指针发生2次方向相反的偏转

D.图c中电流计两电极均位于神经细胞膜外,神经纤维受到如图所示刺激后,指针会发生1次偏转

【审题关键】

(1)静息时,神经细胞膜外为正电位,膜内为负电位,所以图a中在静息状态下指针发生向右偏转。

(2)图b中如果电流计两电极都在细胞膜外(内),则神经纤维受刺激后产生的兴奋先后传到电流计两极,指针发生两次方向相反的偏转。

(3)兴奋在神经元之间只能单向传递,图c中神经纤维受到刺激后产生的兴奋只能传到电流计右侧的电极,而不能传到电流计左侧的电极,所以神经纤维受到如图所示刺激后,指针会发生1次偏转。

答案 A

电流表指针的偏转问题

(1)若电极两处同时兴奋,则电流表指针不偏转,如刺激图1中的c点。

(2)若电极两处先后兴奋,则电流表指针发生两次方向相反的偏转,如刺激图1中的a点和图2中的b点。

(3)若两电极只有一处兴奋,则电流表指针发生一次偏转,如刺激图2中的c点。

3.(2022·河北名校联盟高三检测)下图是以蛙的“坐骨神经—腓肠肌”标本为实验材料进行的实验,具体操作为:置其于一定浓度的Na+和K+溶液中,在b、d处膜外连接一个电流表,分别在a、c、e、f处给予适宜强度的电刺激(c位于b、d的中点)。下列有关叙述错误的是( )

A.分别刺激a、c、e处,都能使腓肠肌发生反射

B.分别刺激a、c、e处,a、e处能使电流表指针发生两次偏转

C.刺激f处,电流表指针发生偏转,可说明腓肠肌中存在感受器

D.电流表指针偏转幅度与溶液中的Na+浓度有关

A [分别刺激a、c、e处均能使肌肉收缩,但不能称为反射,反射需要完整的反射弧才能完成,A错误;分别刺激a、e处,兴奋先后达到两接线处,能使电流表指针发生两次偏转,c处位于b、d处的中点,刺激c处,兴奋同时达到两接线处,不会使电流表指针发生偏转,B正确;若刺激f处,电流表指针发生偏转,说明兴奋可以由腓肠肌传递至神经纤维上,表明腓肠肌中存在感受器,C正确;电流表指针偏转幅度与神经纤维上动作电位峰值的大小有关,而动作电位主要由Na+内流引起,因此与溶液中的Na+浓度有关,D正确。]

4.(2022·江门高三检测)在青蛙的离体神经纤维上安装一个灵敏电流计,如图甲所示,c点为刺激部位,图乙为c点受刺激后的膜电位变化情况。下列叙述错误的是( )

A.图甲中神经纤维未受刺激时B侧为负电位

B.图甲中c点接受刺激后,电流计指针有方向相反的两次偏转

C.将神经纤维置于高Na+的溶液中,③高度下移

D.图乙④点时K+大量外流,处于静息电位恢复状态

C [图甲中神经纤维未受刺激时处于静息电位,K+外流,B侧为负电位,A正确;图甲c点接受刺激后,兴奋先传到b点,b点为动作电位,外侧带负电荷,电流计指针向右偏转,当兴奋传导至a点时,a点外侧带负电荷,b点恢复为静息电位,带正电荷,指针向左偏转,B正确;将神经纤维置于高Na+的溶液中,Na+内流增多,③高度上移,C错误;图乙④点时K+大量外流,处于静息电位恢复状态,D正确。]

三、兴奋传导和传递的探究实验题

为了探究兴奋在神经元轴突上的传导是双向的还是单向的,某兴趣小组做了以下实验:取新鲜的神经—肌肉标本(实验期间用生理盐水湿润标本),设计了下面的实验装置图(C点位于两电极之间的正中心,指针偏转方向与电流方向一致)。下列叙述不正确的是( )

A.神经元轴突与肌肉之间的突触结构由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成

B.若为双向传导,则电刺激D点,肌肉会收缩且电流计指针偏转2次

C.电刺激C处,神经纤维上的电流计指针不会偏转,因此C点无法探究得出正确结论

D.兴奋在AC之间的传导所用的时间比兴奋从C点到肌肉所用的时间短

【审题关键】

(1)根据题意和图示分析可知,A点受到刺激,引起电位变化,向右传导时可通过电流计和肌肉的变化检测到,但左侧无电流计也无肌肉相连,所以无法检测兴奋是否向左传导。

(2)B点与电流计两端的距离不相等,B处受到刺激后,若电流计的指针只发生一次偏转,说明兴奋在轴突上的传导是单向的;若电流计的指针发生两次方向相反的偏转,说明兴奋在轴突上的传导是双向的。

(3)C点与电流计的两端距离相等,刺激C点后,若兴奋向两边传导,则会同时到达电流计的指针处,两边相互抵消,电流计的指针不会发生偏转;若兴奋单向传导,则电流计的指针会发生一次偏转。

(4)刺激D点引起的兴奋向右传导可引起肌肉收缩,向左传导可引起电流计的指针偏转。

答案 C

兴奋传导和传递的实验探究

(1)电刺激法探究反射弧中兴奋传导的特点

a.探究兴奋在神经纤维上的传导

b.探究兴奋在神经元之间的传递

(2)“药物阻断”实验

探究某药物(如麻醉药)是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是阻断在突触处的传递,可分别将药物置于神经纤维上或置于突触处,依据其能否产生“阻断”效果作出合理推断。

5.(2022·广州高三检测)针灸是我国传承千年、特有的治疗疾病的手段。针刺是一种外治法,以外源性刺激作用于身体特定的部位(穴位)引发系列生理学调节效应,来远程调节机体功能。2521 年科学家揭示了低强度电针刺激小鼠后肢穴位“足三里”可以激活迷走神经—肾上腺抗炎通路,其过程如图所示。已知细菌脂多糖可引起炎症反应,请据图回答问题:

(1)穴位在被针刺时感到疼痛,但并不会缩回,这属于________(条件/非条件)反射。反射形成的条件是____________________和足够强度的刺激。研究发现,在电针刺激“足三里”位置时,会激活一组位于四肢节段的 Prokr2 感觉神经元,结合示意图,其延伸出去的突起部分可以将后肢的感觉信息通过______________传向大脑的特定区域。在针灸治疗过程中,兴奋在神经纤维上的传导是________(单向/双向)的。

(2)已知细胞外 Ca2+对 Na+存在“膜屏障作用”。请结合图示分析,临床上患者血钙含量偏高,针灸抗炎疗效甚微的原因是____________________________________________________。

(3)研究人员利用同等强度的电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,并没有引起相同的抗炎反应,原因是____________________________________________________,这也为针灸抗炎需要在特定穴位刺激提供了解释。

(4)请以健康小鼠为材料设计实验,验证低强度电针刺激激活迷走神经—肾上腺抗炎通路是通过 Prokr2 神经元进行传导的。

实验思路:____________________________________________________________________。

实验结果:____________________________________________________________________。

答案 (1)条件 完整的反射弧 脊髓或延髓 单向 (2)血钙过高使 Na+内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致抗炎功能降低

(3)腹部不存在迷走神经—肾上腺抗炎通路的Prokr2感觉神经元 (4)选取若干生理状况相同的小鼠分为 A、B 两组;A 组小鼠破坏Prokr2感觉神经元,B 组小鼠不做处理;对两组小鼠用细菌脂多糖诱发炎症;分确别用低强度电针刺激两组小鼠足三里位置,观察两组小鼠的抗炎症反应 B 组小鼠的抗炎症反应明显强于 A 组

解析 (1)手被针刺后感到疼痛的过程中,疼痛的感觉在大脑皮层产生,但并不会缩回,是大脑皮层对效应器的控制作用,因此该过程属于条件反射。反射形成的条件是具有完整的反射弧和足够强度的刺激。由题图可知,Prokr2感觉神经元延伸出去的突起部分将后肢的感觉信息通过脊髓或延髓传向大脑的特定区域。在反射弧中,兴奋在神经纤维上的传导是单向。

(2)据图可知,迷走神经能产生去甲肾上腺素、肾上腺素,去甲肾上腺素和肾上腺素等具有抗炎作用;当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正,产生兴奋;血钙过高使Na+内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致迷走神经支配肾上腺细胞分泌抗炎症因子的功能降低,导致针灸抗炎疗效甚微。

(3)据第一问可知,Prokr2感觉神经元主要存在于四肢节段,电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,该部位可能不存在迷走神经—肾上腺抗炎通路的 Prokr2感觉神经元,因此没有引起相同的全身抗炎反应。

(4)本实验验证低强度电针刺激激活迷走神经—肾上腺抗炎通路,起到抗炎作用,是通过Prokr2感觉神经元进行传导的,自变量为是否具有Prokr2感觉神经元(可以一组破坏Prokr2感觉神经元,一组不破坏),因变量为是否出现抗炎症反应,其他无关变量要相同且适宜。因此实验思路为:选取若干生理状况相同的小鼠分为A、B两组;A组小鼠破坏Prokr2感觉神经元,B组小鼠不做处理;对两组小鼠用细菌脂多糖诱发炎症;分别用低强度电针刺激两组小鼠足三里位置,观察两组小鼠的抗炎症反应。验证性实验结果是唯一的,因为B组含有Prokr2感觉神经元,低强度电针刺激激活迷走神经肾上腺抗炎通路,起到抗炎作用,因此实验现象为B组小鼠的抗炎症反应明显强于A组。

6.(2021·浙江6月选考,30)为探究酒精对动物行为的影响,某中学生物兴趣小组进行了以下系列实验。

实验材料:蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本,间脑蟾蜍,小滤纸片,任氏液,0.1% 、0.2%和 1%酒精,去甲肾上腺素(noradrenaline,NA),酚妥拉明(phentolamine,PT),1%硫酸溶液等。

(要求与说明:间脑蟾蜍是指切除了大脑和部分间脑、相关机能正常的蟾蜍;任氏液为两栖类的生理盐水;3 种酒精浓度分别对应人血液中轻度、中度和重度酒精中毒的浓度;酒精、NA和 PT均用任氏液配制;NA是一种神经递质;PT是NA受体的抑制剂。实验条件适宜)

实验过程与结果或结论:

过程 结果或结论

实验1 ①取蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本,分别检测动作电位大小、动作电位传导速率和肌肉收缩张力;②以1%酒精连续滴加标本5 min 后,再分别检测上述指标。 结果: 结论:________________________。

实验2 ①用1%硫酸刺激间脑蟾蜍一侧后肢的中趾趾端,测定屈反射时长,然后用任氏液清洗后肢和间脑断面;②分别用含有50 μL的任氏液、不同浓度酒精的小滤纸片处理间脑断面,每次处理后重复①。 结果的记录表格:________________。 结论:酒精会显著延长屈反射时长,其数值随酒精浓度升高而变大。

为了进一步研究酒精延长屈反射时长的机理,选取实验2中某一浓度的酒精用于实验3。

实验3 ①取5组间脑蟾蜍,用任氏液、NA、PT 和酒精等处理;②用1%硫酸刺激间脑蟾蜍一侧后肢的中趾趾端,测定屈反射时长。 结论:NA 与其受体结合,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长;酒精通过NA受体参与的途径,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长。

回答下列问题:

(1)实验1结果可得出的结论是__________________________________________________。

(2)设计用于记录实验2 结果的表格。

(3)依据实验2、3 的结论,实验3 的分组应为;

A组:任氏液;

B组:__________;

C组:__________;

D组:__________;

E组:__________。

(4)酒后驾车属于危险的驾驶行为,由本实验结果推测其可能的生物学机理是_____________。

答案 (1)离体条件下,施加1%酒精,对神经肌肉接点、肌肉收缩功能没有显著影响

(2)

不同浓度酒精对间脑蟾蜍屈反射时长的影响

空白对照 任氏液 处理因素

0.1%酒精 0.2%酒精 1%酒精

屈反射时长

(3)NA PT NA+PT 酒精+PT (4)酒精显著延长屈反射时长,酒后驾车导致司机反应迟钝

解析 (1)从实验1的结果直方图中可以看出,对蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本使用1%酒精连续滴加5 min处理后,动作电位大小、动作电位传导速率、肌肉收缩张力的相对值与处理前的相对值基本相同。说明在离体条件下,施加1%酒精,对神经肌肉接点、肌肉收缩功能没有显著影响。

(2)根据实验2的结论“酒精会显著延长屈反射时长,其数值随酒精浓度升高而变大”,可以推导出实验2的自变量是不同浓度酒精,因变量是间脑蟾蜍屈反射的时长。由于题干明确3种浓度的酒精均用任氏液配制,所以除空白对照外,还应增加一组使用任氏液的实验,以排除任氏液的影响。表格设计见答案。

(3)因为酒精、NA和PT均用任氏液配制,所以实验应设置只使用任氏液作为对照组,屈反射时间短;同时还要设置使用NA(神经递质)、PT(NA受体抑制剂)和NA+PT的三个实验组,当实验结果为NA组屈反射时间长,PT组屈反射时间短,而NA、PT同时使用屈反射时间也较短,可能是由于PT是NA受体的抑制剂,会导致PT与NA受体结合,使NA无法起到作用。这样才能得出“NA与其受体结合,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长”,的结论。还要再设置酒精+PT的实验组,若实验结果与NA+PT组相同,这样才能说明酒精具有类似NA的作用,进而才能得出“酒精通过NA受体参与的途径,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长”的结论。

(4)根据实验3的结论“酒精通过NA受体参与的途径,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长”,所以酒后驾车会导致司机反应迟钝,属于危险的驾驶行为。

(二十五)局部麻醉

1.局部麻醉药:指作用于局部神经末梢或神经干,能暂时阻断感觉(传入)神经冲动的传导,使局部痛觉暂时消失的药物。

2.局部麻醉的种类:

(1)表面麻醉。将麻醉药点眼或喷雾、涂布于黏膜表面,使黏膜下感觉神经末梢麻醉。

(2)浸润麻醉。将药液注入皮下或黏膜下的组织,药液扩散浸润术部的感觉神经末梢而产生麻醉。

(3)传导麻醉。将药液注入神经干、神经丛或神经节周围,使该神经支配下的区域产生麻醉。

(4)硬膜外麻醉。将药液注入硬膜外腔,阻断由硬膜外伸出的脊神经,从而可使后躯麻醉。临床上通常使用的局部麻醉药有盐酸普鲁卡因(盐酸奴佛卡因)、利多卡因(昔罗卡因)、丁卡因(地卡因、潘妥卡因)和可卡因(古柯碱)等。

[对点训练]

1.(2022·湖北八市高三检测)局部麻醉是指患者神志清醒状态下,将局部麻药应用于身体局部,使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态。目前公认的机理是:局部麻药能插入细胞膜的磷脂双分子层中,并阻断神经细胞上的钠离子通道,使传导阻滞。下列说法正确的是( )

A.局部麻醉前后,相关部位的感觉神经纤维的静息电位会改变

B.对手指局部麻醉处理后进行手指手术,患者不会产生痛觉,手指也不能随意运动

C.局部麻药应具有疏水基团,以插入细胞膜结构中

D.局部麻醉处理后,相关部位的运动神经纤维不能产生动作电位

C [局部麻醉是阻断神经细胞上的钠离子通道,使传导阻滞,所以局部麻醉前后,相关部位的感觉神经纤维的静息电位不会改变,A错误;由题意可知,局部麻醉应用于身体局部,使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,所以患者不会在大脑皮层产生痛觉,但运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态,因此患者手指能运动,B错误;由题意可知,局部麻药能插入细胞膜的磷脂双分子层中,而磷脂双分子层内部是磷脂分子的疏水端,所以局部麻药应具有疏水基团,以插入细胞膜结构中,C正确;由题意可知,局部麻醉应用于身体局部,使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,但运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态,所以局部麻醉处理后,相关部位的运动神经纤维能产生动作电位,D错误。]

2.(多选)(2022·长沙高三检测)γ 氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理分别如图1和图2所示。下列分析正确的是( )

A.γ 氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,使膜内外电位差的绝对值变小

B.细胞膜上存在该局部麻醉药的转运蛋白

C.局部麻醉药作用于Na+通道,阻碍Na+内流,抑制兴奋的产生

D.该种局部麻醉药和γ 氨基丁酸的作用机理和效果相同

BC [根据图1可知,γ 氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,使膜内外电位差的绝对值变大,抑制突触后膜产生兴奋,A错误;根据图2可知,局部麻醉药可通过通道蛋白进入细胞内,说明细胞膜上存在该局部麻醉药的转运蛋白,B正确;根据图2可知,局部麻醉药可进入细胞,作用于Na+通道,阻碍Na+内流,抑制兴奋的产生,C正确;局部麻醉药能进入细胞内,使Na+通道蛋白的构象发生改变,从而使钠离子通道关闭,故该种局部麻醉药和γ 氨基丁酸的作用机理不一致,D错误。]

1.(2022·山东卷,9)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是( )

A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多

B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈

C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收

D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性

B [药物甲抑制单胺氧化酶的活性,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;由题图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,进而抑制突触小泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;由题图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。]

2.(2022·北京卷,8)神经组织局部电镜照片如下图。下列有关突触的结构及神经元间信息传递的叙述,不正确的是( )

A.神经冲动传导至轴突末梢,可引起1与突触前膜融合

B.1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体结合

C.2所示的细胞器可以为神经元间的信息传递供能

D.2所在的神经元只接受1所在的神经元传来的信息

D [神经冲动传导至轴突末梢,可引起突触小泡1与突触前膜融合,从而通过胞吐的方式将神经递质释放到突触间隙,A正确;1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体发生特异性结合,从而引起下一个神经元兴奋或抑制,B正确;2表示的是线粒体,线粒体是细胞中的动力工厂,可以为神经元间的信息传递供能,C正确;2所在的神经元可以和周围的多个神经元之间形成联系,因而不只接受1所在的神经元传来的信息,D错误。]

3.(2022·湖南卷,4)情绪活动受中枢神经系统释放神经递质调控,常伴随内分泌活动的变化。此外,学习和记忆也与某些神经递质的释放有关。下列叙述错误的是( )

A.剧痛、恐惧时,人表现为警觉性下降,反应迟钝

B.边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系

C.突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用

D.情绪激动、焦虑时,肾上腺素水平升高,心率加速

A [人在剧痛、恐惧等紧急情况下,肾上腺素分泌增多,人表现为警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心跳加速等特征,A错误;边听课边做笔记是一系列的反射活动,需要神经元的活动以及神经元之间通过突触传递信息,B正确;突触前膜释放的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,引起突触后膜产生兴奋或抑制,突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用,C正确;情绪激动、焦虑时,引起大脑皮层兴奋,进而促使肾上腺分泌较多的肾上腺素,肾上腺素能够促使人体心跳加快、血压升高、反应灵敏,D正确。]

4.(2021·河北卷,11)关于神经细胞的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话

B.主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电位的基础

C.内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大

D.谷氨酸和一氧化氮可作为神经递质参与神经细胞的信息传递

C [大脑皮层言语区的H区(听)神经细胞受损伤,患者不能听懂话,A正确;神经细胞一般是膜内K+浓度高、膜外Na+浓度高,这种细胞内外离子浓度差是由Na+—K+泵通过主动运输维持的,是膜电位形成的基础,如由于膜内K+浓度高,K+外流,因此形成了内负外正的静息电位,B正确;神经细胞静息状态是K+外流,内环境K+浓度升高,K+顺浓度梯度外流减少,膜电位差减小,C错误;神经递质的种类很多,有谷氨酸、一氧化氮、肾上腺素等,都可参与神经细胞的信息传递,D正确。]

5.(多选)(2021·辽宁卷,16)短期记忆与脑内海马区神经元的环状联系有关,如图表示相关结构。信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长。下列有关此过程的叙述错误的是( )

A.兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→①

B.M处的膜电位为外负内正时,膜外的Na+浓度高于膜内

C.N处突触前膜释放抑制性神经递质

D.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用

ACD [兴奋在神经元之间的传递方向为轴突到树突或轴突到细胞体,则图中兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→②,A错误;M处无论处于静息电位还是动作电位,都是膜外的Na+浓度高于膜内,B正确;信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长,则N处突触前膜释放兴奋性神经递质,C错误;神经递质与相应受体结合后发挥作用被灭活,不进入突触后膜内发挥作用,D错误。]

6.(2022·海南卷,17)人体运动需要神经系统对肌群进行精确的调控来实现。肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种神经肌肉退行性疾病,患者神经肌肉接头示意图如下。回答下列问题。

(1)轴突末梢中突触小体内的Ach通过________方式进入突触间隙。

(2)突触间隙的Ach与突触后膜上的AchR结合,将兴奋传递到肌细胞,从而引起肌肉________,这个过程需要________信号到________信号的转换。

(3)有机磷杀虫剂(OPI)能抑制AchE活性。OPI中毒者的突触间隙会积累大量的________,导致副交感神经末梢过度兴奋,使瞳孔________。

(4)ALS的发生及病情加重与补体C5(一种蛋白质)的激活相关。如图所示,患者体内的C5被激活后裂解为C5a和C5b,两者发挥不同作用。

①C5a与受体C5aR1结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤,因此C5a C5aR1信号通路在ALS的发生及病情加重中发挥重要作用。理论上使用C5a的抗体可延缓ALS的发生及病情加重,理由是___________________________________________________________。

②C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂,其原因是__________________________________________________________。

答案 (1)胞吐 (2)收缩 化学 电

(3)乙酰胆碱 收缩 (4)①C5a的抗体可以和C5a发生特异性结合,这样C5a就失去了与C5aR1结合的机会,巨噬细胞就不会被激活,运动神经元就不会遭到攻击而损伤

②Ca2+和Na+内流进入肌细胞,会导致细胞内液渗透压升高,细胞过度吸水而破裂

解析 (1)突触小体内的神经递质是以胞吐的方式进入突触间隙的。(2)神经递质将兴奋传递到肌细胞,会引起肌肉收缩,该过程发生的信号转换为化学信号→电信号。(3)分析可知,乙酰胆碱酯酶(AchE)可分解乙酰胆碱(Ach),抑制乙酰胆碱酯酶(AchE)的活性,会使乙酰胆碱(Ach)在突触间隙积累,导致副交感神经末梢过度兴奋从而使瞳孔收缩。(4)见答案。

7.(2022·河北卷,21)皮肤上的痒觉、触觉、痛觉感受器均能将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,整合、上传,产生相应感觉。组胺刺激使小鼠产生痒觉,引起抓挠行为。研究发现,小鼠DRG神经元中的PTEN蛋白参与痒觉信号传递。为探究PTEN蛋白的作用,研究者进行了相关实验。回答下列问题:

(1)机体在________产生痒觉的过程________(填“属于”或“不属于”)反射。兴奋在神经纤维上以________的形式双向传导。兴奋在神经元间单向传递的原因是____________________。

(2)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器________,有效________痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。

(3)用组胺刺激正常小鼠和PTEN基因敲除小鼠的皮肤,结果如下图。据图推测PTEN蛋白的作用是________机体对外源致痒剂的敏感性。已知PTEN基因敲除后,小鼠DRG中的TRPV1蛋白表达显著增加。用组胺刺激PTEN基因和TRPV1基因双敲除的小鼠,据图中结果推测TRPV1蛋白对痒觉的影响是______________________________________。

答案 (1)大脑皮层 不属于 电信号(神经冲动) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (2)兴奋 抑制 (3)减弱 促进痒觉的产生

解析 (1)所有感觉的形成部位均是大脑皮层,故机体在大脑皮层产生痒觉;反射的完成需要经过完整的反射弧,机体产生痒觉没有经过完整的反射弧,不属于反射;兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式双向传导;由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间只能单向传递。

(2)抓挠行为会引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,有效抑制痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。

(3)分析题意,本实验的自变量是PTEN和TRPV1基因的有无,因变量是30分钟内的抓挠次数,据图可知,与正常小鼠相比,PTEN基因敲除小鼠的抓挠次数明显增加,说明PTEN基因缺失会增加小鼠的抓挠次数,即增加小鼠对痒觉的敏感性,据此推测PTEN基因控制合成的PTEN蛋白是减弱机体对外源致痒剂的敏感性,进而抑制小鼠的痒觉;而PTEN基因和TRPV1基因双敲除的小鼠与正常小鼠差异不大,说明TRPV1基因缺失可减弱PTEN基因缺失的效果,即会抑制小鼠痒觉的产生,即TRPV1基因控制合成的TRPV1蛋白可促进痒觉的产生。

8.(2021·湖北卷,23)神经元是神经系统结构、功能与发育的基本单元。经环路(开环或闭环)由多个神经元组成,是感受刺激、传递神经信号、对神经信号进行分析与整合的功能单位。动物的生理功能与行为调控主要取决于神经环路而非单个的神经元。

秀丽短杆线虫在不同食物供给条件下吞咽运动调节的一个神经环路作用机制如图所示。图中A是食物感觉神经元,B、D是中间神经元,C是运动神经元。由A、B和C神经元组成的神经环路中,A的活动对吞咽运动的调节作用是减弱C对吞咽运动的抑制,该信号处理方式为去抑制。由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,神经信号处理方式为去兴奋。

回答下列问题:

(1)在食物缺乏条件下,秀丽短杆线虫吞咽运动__________(填“增强”“减弱”或“不变”);在食物充足条件下,吞咽运动__________(填“增强”“减弱”或“不变”)。

(2)由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,信号处理方式为去兴奋,其机制是__________________________。

(3)由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,去兴奋对A神经元调节的作用是__________。

(4)根据该神经环路的活动规律,__________(填“能”或“不能”)推断B神经元在这两种条件下都有活动,在食物缺乏条件下的活动增强。

答案 (1)减弱 增强 (2)A神经元的活动对B神经元有抑制作用,使D神经元的兴奋性降低,进而使A神经元的兴奋性下降 (3)抑制 (4)能

解析 (1)据图分析可知,在食物缺乏条件下,A的活动增强C对吞咽运动的抑制,因此秀丽短杆线虫吞咽运动减弱。在食物充足条件下,A的活动减弱C对吞咽运动的抑制,吞咽运动增强。

(2)据图可知,由A、B和C神经元形成的吞咽运动增强或者减弱时,需要对其进行调节,去兴奋实际上属于一种反馈调节,A神经元的活动对B神经元有抑制作用,使C神经元兴奋性降低的同时也使D神经元的兴奋性降低,进而使A神经元的兴奋性下降,从而使吞咽运动向相反方向进行。

(3)据(2)分析可知,由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,最终使A神经元的兴奋性下降,也就是去兴奋对A神经元调节的作用是抑制。

(4)据图可知,在食物充足条件下,A神经元对B神经元抑制作用增强,B神经元活动减弱,在食物缺乏条件下,A神经元对B神经元抑制作用减弱,B神经元活动增强,因此可以推断B神经元在这两种条件下都有活动,在食物缺乏条件下的活动增强。

第25讲 神经冲动的产生和传导、神经系统的分级调节及人脑的高级功能

【素养目标】 1.通过比较静息电位与动作电位、兴奋的传导与传递,明确兴奋的产生与传导机理。(生命观念 科学思维) 2.通过膜电位的测量及反射弧中兴奋传导特点的实验探究,提升实验设计及对实验结果分析的能力。(科学探究) 3.通过人脑的高级功能和神经系统的分级调节的学习,明确神经系统是一个统一的整体。(生命观念 科学思维) 4.了解兴奋剂与毒品作用的机理,形成珍爱生命、远离毒品的意识,宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。(社会责任)

考点一 神经冲动的产生和传导

1.兴奋的传导

(1)传导形式:电信号(或局部电流),也称神经冲动。

(2)传导过程

(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。

(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系

①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。

②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。

2.兴奋的传递

(1)突触的结构和类型

(2)兴奋的传递过程

①过程

②信号变化:电信号―→化学信号―→电信号。

(3)神经递质与受体

(4)兴奋传递的特点

3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

(1)兴奋剂和毒品大多是通过突触起作用的。

(2)作用机制

①促进神经递质的合成与释放速率。

②干扰神经递质与受体的结合。

③影响分解神经递质的酶的活性。

【拾遗补缺】 源于选择性必修1 P30“思考·讨论”:吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。

(1)神经纤维膜内K+/Na+的比值,动作电位时比静息电位时高( )

(2)兴奋传递过程中,突触后膜上的信号转换是电信号→化学信号→电信号( )

(3)神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋( )

(4)经突触前膜释放的神经递质可与骨骼肌细胞膜上的特异性受体结合( )

(5)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的,而在突触处的传递方向是单向的( )

答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)×

1.兴奋传导过程中膜电位变化原理分析

2.突触与突触小体

(1)结构上不同:突触小体是神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触涉及两个神经元,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,其中突触前膜与突触后膜分别属于两个神经元。

(2)信号转变不同:在突触小体上的信号变化为电信号→化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号→化学信号→电信号。

3.神经递质的性质及作用

(1)化学成分:包括多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5 羟色胺、谷氨酸、甘氨酸、乙酰胆碱等多种成分。

(2)功能分类:递质分为兴奋性递质与抑制性递质,前者可导致Na+内流,使突触后膜兴奋,产生动作电位实现由“内负外正→内正外负”的转化,后者则可导致负离子(如Cl-)进入突触后膜,从而强化“内负外正”的静息电位。

(3)神经递质作用后的两个去向:一是回收再利用,即通过突触前膜转运载体的作用将突触间隙中多余的神经递质回收至突触前神经元并贮存于囊泡再利用;另一途径是酶解,被相应的酶降解失活。

4.兴奋传递过程中出现的异常情况分析

[典例剖析]

(2021·湖南卷,11)研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。下列叙述正确的是( )

A.TEA处理后,只有内向电流存在

B.外向电流由钠通道所介导

C.TTX处理后,外向电流消失

D.内向电流结束后,神经纤维膜内钠离子浓度高于膜外

A [据图分析可知,TEA阻断钾通道后,膜电流小于0,即只有内向电流存在;TTX阻断钠通道,膜电流大于0,从而阻断了内向电流,内向电流消失,故A正确,C错误;结合上述分析,TEA处理后,外向电流消失,说明外向电流与钾通道有关,B错误;据图分析可知,内向电流与钠通道有关,细胞兴奋时,钠离子顺浓度梯度通过钠通道内流,内向电流结束后,神经纤维膜内钠离子浓度依然低于膜外,D错误。]

【名师点拨】 掌握信息转化能力

信息提取 信息1:图a

信息2:图b

信息3:图c

信息转化 1.内向电流为负电位,外向电流为正电位

2.TTX阻断钠通道,只有正电位,从而阻断了内向电流,说明内向电流与钠通道有关

3.TEA阻断钾通道,只有负电位,从而阻断了外向电流,说明外向电流与钾通道有关

素养考查 科学思维:建构模型能力 科学探究:数据处理能力

【角度转换】 提升语言表达能力

从神经系统兴奋性角度分析Na+ K+泵运输Na+ K+的意义是维持Na+膜外浓度高于膜内浓度,而K+膜内浓度高于膜外浓度,有利于静息电位的维持和动作电位的形成,利于神经冲动的正常产生。

考向一 兴奋的产生及其影响因素分析

1.(2021·湖北卷,17)正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150 mmol·L-1,细胞外液约为4 mmol·L-1。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是( )

A.当K+浓度为4 mmol·L-1时,K+外流增加,细胞难以兴奋

B.当K+浓度为150 mmol·L-1时,K+外流增加,细胞容易兴奋

C.K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1),K+外流增加,导致细胞兴奋

D.K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1),K+外流减少,导致细胞兴奋

D [正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150 mmol·L-1,胞外液约为4 mmol·L-1,当神经细胞培养液的K+浓度为4 mmol·L-1时,和正常情况一样,K+外流不变,细胞的兴奋性不变,A错误;当K+浓度为150 mmol·L-1时,细胞内外K+浓度差约为0,K+外流减少,细胞容易兴奋,B错误;K+浓度增加到一定值(<150 mmol·L-1,但>4 mmol·L-1),细胞外K+浓度增加,K+外流减少,导致细胞兴奋,C错误,D正确。]

2.(2023·嘉兴高三检测)坐骨神经是由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异。多根神经纤维同步兴奋时,动作电位幅值可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象。某学生利用生物信号采集仪来研究神经的电生理特性,设置了如下实验装置(如图1):实验标本用含有Na+等离子的生理盐水浸润;刺激电极可对坐骨神经施加不同强度的电刺激;a、b是坐骨神经上有较大距离的两处,连接了记录电极,显示屏可显示记录电极处的动作电位。

实验中,通过刺激电极给予坐骨神经由弱到强的不同强度的电刺激,记录每次刺激时显示屏上的电位。某强度电刺激时显示屏1上的电位如图2。实验发现:当电刺激强度

A.伪迹可能是电刺激通过生理盐水传导到记录电极处引发的

B.电刺激强度为Smin时,坐骨神经中只有1根或少数神经纤维发生了兴奋

C.电刺激强度为Smax时,动作电位的峰值大于电刺激强度为Smin时动作电位的峰值

D.由于神经纤维上动作电位传导具有非衰减性,显示屏1和2上的动作电位峰值相同

D [根据题意可知,伪迹的幅值与电刺激强度呈正比,而动作电位的产生是与钠离子内流有关,所以伪迹可能是电刺激通过生理盐水传导到记录电极处引发的,A正确;根据题意可知,电刺激强度为Smin时,达到了出现动作电位的最小刺激,显示屏会出现动作电位,坐骨神经中只有1根或少数神经纤维发生了兴奋,B正确;根据题干信息“多根神经纤维同步兴奋时,动作电位幅值可以叠加;单根神经纤维的动作电位存在‘全或无’现象”,电刺激强度为Smax时,兴奋的神经纤维数量较电刺激强度为Smin时多,此时动作电位幅值可以叠加,所以动作电位的峰值更大,C正确;根据题干信息,“不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异”,故显示屏1和2上的动作电位峰值不一定相同,D错误。]

考向二 兴奋在神经纤维上的传导过程分析

3.(2022·浙江6月选考,24)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是( )

A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量

B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变

C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去

D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转

A [根据兴奋传递的方向为③→④,则①处恢复静息电位,为K+外流,②处由静息电位转变为动作电位,为Na+内流,A错误;动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化总是一样的,不会随传导距离而衰减,B正确;反射弧中,兴奋在神经纤维的传导是单向的,由轴突传导到轴突末梢,即向右传播出去,C正确;将电表的两个电极置于③④处时,由于会存在电位差,指针会发生偏转,D正确。]

4.(多选)(2023·沧州高三检测)某小组研究神经纤维上兴奋的传导时,进行了下图所示实验,获得了显示屏所示的结果。下列相关分析正确的是( )

A.若增大微电极的刺激强度,则位置①或②的峰值增大

B.兴奋在神经纤维上传导的过程中,动作电位的峰值不变

C.若已知位置①②之间的距离,则可以得出兴奋的传导速率

D.该实验结果可以说明兴奋在神经纤维上是单向传导的

BC [若增大微电极的刺激强度,膜内外钠离子浓度保持不变的情况下,此神经纤维位置①或②上的动作电位的峰值是不变的,A错误;非递减性是兴奋在神经纤维上传导的特点之一,即兴奋在神经纤维上传导的过程中不会因为距离的增加而减弱,动作电位的峰值不变,B正确;若已知位置①②之间的距离,显示屏上也有时间,则可以得出兴奋的传导速率,C正确;若想证明兴奋在神经纤维上是单向传导的,需要在刺激点左右两侧分别设置位置①和位置②,位置①和位置②在刺激点同侧则不能证明兴奋在神经纤维上是单向传导的,D错误。]

考向三 兴奋在神经元之间传递过程的分析

5.(2022·广东卷,15)研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如图)。据图分析,下列叙述错误的是( )

A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变

B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息

C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜

D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放

B [多巴胺是乙释放的神经递质,与丙上的受体结合后会使其膜发生电位变化,A正确;分析题图可知,多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲和乙之间传递信息,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又是释放多巴胺的突触前膜,C正确;多巴胺的释放受乙酰胆碱的调控,故乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放,D正确。]

【题后归纳】 突触影响神经冲动传递情况的判断与分析

(1)正常情况下,神经递质与突触后膜上受体结合引起突触后膜兴奋或抑制后,会被相应酶降解或被突触前膜回收。

(2)突触后膜会持续兴奋或抑制的原因:若某种有毒有害物质将分解神经递质的相应酶变性失活或占据,则突触后膜会持续兴奋或抑制。

(3)药物或有毒有害物质作用于突触从而阻断神经冲动的传递的三大原因:

6.(2023·长沙高三检测)传入神经元可以调节邻近的感觉神经通路,其调节机制是通过抑制性中间神经元和次级突触后神经元之间形成突触联系来实现(如下图所示),其中神经元的直径与其功能水平呈正相关。据图分析错误的是( )

A.一个神经元的轴突末梢可以与另一神经元的轴突形成突触

B.抑制性中间神经元与传入神经元释放的递质会竞争同种受体

C.②途径的存在可能会使①、③途径兴奋的传递受到抑制

D.与传入神经元相比,次级突触后神经元更不易产生兴奋

B [从图中②神经元的轴突可以看出,其与次级突触后神经元接触形成突触结构,A正确;抑制性中间神经元是通过释放抑制性神经递质,从而使传入神经元不能将兴奋传递到次级突触后神经元来达到抑制作用,而不是与兴奋性递质竞争同种受体,B错误;②途径的传入神经与次级突触后神经元形成突触结构,并使其释放抑制性递质,所以使①、③途径兴奋的传递可能受到抑制,C正确;抑制性中间神经元通过释放抑制性神经递质来影响次级突触后神经元的兴奋,所以与传入神经元相比,次级突触后神经元不容易产生兴奋,D正确。]

考向四 反射弧中兴奋传导和传递的综合分析

7.(多选)(2022·苏锡常高三联考)如图为膝跳反射模式图,①~⑥表示细胞或结构,下列有关叙述正确的是( )

A.结构④⑤是该反射弧的传出神经,兴奋在反射弧中可双向传导

B.神经递质只有在进入下一神经元内与受体结合后才能发挥作用

C.抑制性神经元释放的递质会使下一神经元静息电位绝对值增大

D.发生膝跳反射时,①处肌肉发生收缩的同时⑥处肌肉发生舒张

CD [结构④⑤是该反射弧的传出神经,兴奋传递时,由于在细胞间传递的单向性,决定其在反射弧上也是单向传导,A错误;神经递质是由突触前膜释放,与突触后膜上的受体结合后发挥作用,神经递质并不进入下一个神经元内,B错误;抑制性神经元释放的递质是抑制性神经递质,会使下一神经元静息电位绝对值增大,使下一个神经元更难兴奋,C正确;发生膝跳反射时,③处释放兴奋性神经递质,④处的传出神经兴奋,因此①处肌肉发生收缩;③处释放兴奋性神经递质,作用到抑制性中间神经元,释放抑制性递质,⑤处的传出神经被抑制,因此⑥处肌肉发生舒张,D正确。]

8.(2022·徐州高三模拟)关节呈舒展状态时,伸肌收缩,屈肌舒张,其反射弧如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.①所指是传入神经,②③所指是传出神经

B.①的分支对抑制性中间神经元起抑制作用

C.抑制性中间神经元对③起抑制作用

D.当刺激足底皮肤引起膝关节屈曲时,②将会产生抑制反应

B [兴奋在神经元之间只能单向传递,且传入神经元上含有神经节,因此①所指是传入神经,②③所指是传出神经,A正确;①的分支对抑制性中间神经元起促进作用,使抑制性中间神经元兴奋,释放抑制性神经递质,使下一神经元③抑制,B错误;抑制性中间神经元对③起抑制作用,使③不兴奋,屈肌不收缩,C正确;②连接的是伸肌,当刺激足底皮肤引起膝关节屈曲时,②将会产生抑制反应,③会兴奋,导致屈肌收缩,D正确。]

考点二 神经系统的分级调节和人脑的高级功能

1.神经系统的分级调节

(1)神经系统对躯体运动的分级调节

①躯体运动中枢:位于大脑皮层的中央前回,又叫第一运动区。

②第一运动区与躯体运动的关系

a.管理身体对侧骨骼肌的随意运动。

b.躯体各部分的运动机能在大脑皮层第一运动区都有代表区。

c.皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的,但头面部代表区的位置与头面部的关系是正立的。

【拾遗补缺】 源于选择性必修1 P34“思考·讨论”:大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体运动的 精细程度有关。

(2)躯体运动的分级调节示意图

2.神经系统对内脏活动的分级调节

(1)神经系统对内脏活动的调节与它对躯体运动的调节相似,也是通过反射进行的。

(2)排尿反射的分级调节

①脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的。

②副交感神经兴奋,会使膀胱缩小,而交感神经兴奋不会导致膀胱缩小。

③人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控。

(3)脊髓是调节内脏活动的低级中枢,脑干是调节内脏活动的基本中枢,下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢。

(4)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这使得自主神经系统并不完全自主。

3.人脑的高级功能

(1)感知外部世界,产生感觉。

(2)控制机体的反射活动。

(3)具有语言、学习、记忆等方面的高级功能。

①人类大脑皮层的言语区

言语区 联想记忆 受损特征

运动性言语区(S区) Sport→S 病人可听懂别人的讲话和看懂文字,但不能讲话

听觉性言语区(H区) Hear→H 病人能讲话、书写,能看懂文字,但听不懂别人的谈话

视觉性言语区(V区) Visual→V 病人的视觉无障碍,但看不懂文字的含义,变得不能 阅读

书写性言语区(W区) Write→W 病人可听懂别人讲话和看懂文字,也会讲话,手部运动正常,但失去书写能力

②学习和记忆

③情绪

a.消极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。

b.抑郁通常是短期的,可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。

c.当抑郁持续下去而得不到缓解时,就可能形成抑郁症。

【拾遗补缺】 源于选择性必修1 P39“相关信息”:抗抑郁药一般通过作用于突触处来影响神经系统的功能。例如,5 羟色胺再摄取抑制剂的药物,可选择性地抑制突触前膜对5 羟色胺的回收,使得突触间隙中5 羟色胺的浓度维持在一定水平。

(1)除头面部肌肉代表区外,皮层代表区的位置与躯体部分的关系是倒置的( )

(2)皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,与躯体运动的精细程度有关( )

(3)控制排尿反射的高级神经中枢位于大脑皮层( )

(4)长时记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关( )

(5)当盲人用手指“阅读”盲文时,参与此过程的高级神经中枢只有躯体感觉中枢和躯体运动中枢( )

答案 (1)√ (2)√ (3)√ (4)× (5)×

[典例剖析]

(2022·辽宁卷,5)下列关于神经系统结构和功能的叙述,正确的是( )

A.大脑皮层H区病变的人,不能看懂文字

B.手的运动受大脑皮层中央前回下部的调控

C.条件反射的消退不需要大脑皮层的参与

D.紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生

D [大脑皮层H区病变的人,听不懂讲话,A错误;刺激中央前回的下部,会引起头部器官的运动,B错误;条件反射是在大脑皮层的参与下完成的,因此条件反射的消退需要大脑皮层的参与,C错误;紧张、焦虑可能会引起突触间隙神经递质的含量减少,所以紧张、焦虑等可能抑制成人脑中的神经发生,D正确。]

【名师点拨】 掌握信息转化能力

信息提取 信息1:大脑皮层H区

信息2:大脑皮层中央前回下部

信息3:条件反射的消退

信息转化 1.听觉性语言中枢

2.中央前回的下部,控制头面部器官的运动

3.消退需要大脑皮层的参与

素养考查 生命观念:结构与功能观 科学思维:分析与综合能力

【角度转换】 提升语言表达能力

大脑皮层运动代表区范围大小与躯体动的精细程度有关。

考向一 神经系统的分级调节

9.(2023·钦州高三检测)人体排尿反射的初级中枢位于脊髓。成人正常排尿受大脑皮层高级中枢的调控。婴儿由于大脑皮层未发育完善,膀胱充盈的压力通过感受器和传入神经直接传到脊髓,通过脊髓完成反射。在排尿中枢的调控下,逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,使尿液进入后尿道,尿液对尿道的刺激可反射性地加强排尿中枢的活动。根据上述信息可以得出的结论是( )

A.成人的排尿反射存在分级调节

B.排尿反射的感受器和效应器都是膀胱壁的逼尿肌

C.排尿反射过程中的负反馈调节使尿液顺利排出

D.排尿反射的调节方式为神经—体液调节

A [正常成人的排尿反射由大脑皮层和脊髓控制,其中大脑皮层是高级中枢,脊髓是低级中枢,低级中枢受相应高级中枢的调控,说明成人的排尿反射存在分级调节,A正确;膀胱充盈的压力通过感受器和传入神经直接传到脊髓,在排尿中枢的调控下,逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,使尿液进入后尿道,说明排尿反射的感受器是膀胱壁的感觉神经末梢,效应器是膀胱壁的逼尿肌,B错误;由于尿液对尿道的刺激可反射性地加强排尿中枢的活动,所以排尿反射过程中的正反馈调节使尿液顺利排出,C错误;排尿反射的调节方式为神经调节,D错误。]

10.(2023·攀枝花高三检测)我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路上行驶,车速最高不得超过120 km/h。在高速路上行车,要与前车保持适当的距离,如200 m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。以下相关叙述中不正确的是( )

A.发现危险并作出处理的神经中枢主要在大脑皮层

B.限速和保持车距是因完成相关反射需要一定时间

C.酒精会对神经系统产生麻痹,使人的反应速度减慢

D.醉驾属于违法行为,但少量饮酒可以驾驶机动车

D [大脑皮层是最高级中枢,发现危险并作出处理的神经中枢主要在大脑皮层,A正确;在行车过程中,发现危险进行紧急处置,实际上需要经过一个复杂的反射过程。视觉器官等接受信号并将信号传至大脑皮层作出综合的分析与处理,最后作出应急的反应,要经过兴奋在神经纤维上的传导以及多次突触传递,因此从发现危险到作出反应需要一定的时间,B正确;我国法律已禁止“酒驾”,是因为酒精会对神经系统产生麻痹,使反应速度减慢,而且酒精会麻醉人的小脑导致驾驶动作不协调,极易引发交通事故,故驾车不能饮酒,C正确,D错误。]

考向二 人脑的高级功能

11.(2023·龙岩高三检测)研究发现抑郁症患者的5 羟色胺含量不足。5 羟色胺是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子。在健康人体中,5 羟色胺在大脑皮层神经突触内含量很高。根据信息和所学知识分析,下列叙述错误的是( )

A.抑郁症患者可以通过使用5 羟色胺再摄取抑制剂缓解抑郁症症状

B.抑郁时间若超过两周,应及时咨询精神卫生科医生进行抑郁症的诊断

C.5 羟色胺是一种神经递质,其通过主动运输的方式被分泌至突触间隙

D.有些神经递质的抑制或兴奋作用取决于它所作用的受体种类

C [5 羟色胺在大脑皮层神经突触内含量很高,是一种能使人产生愉悦情绪的信号分子,因此可以通过使用5 羟色胺再摄取抑制剂缓解抑郁症症状,A正确;抑郁时间若超过两周,应及时咨询精神卫生科医生进行抑郁症的诊断,B正确;5 羟色胺是一种神经递质,其通过胞吐的方式被分泌至突触间隙,C错误;有些神经递质的抑制或兴奋作用取决于它所作用的受体种类,D正确,]

12.(2022·南通高三检测)脊髓是中枢神经系统的一部分,位于脊椎骨组成的椎管内,由上而下分为颈段、胸段、腰段、骶段和尾段。脊髓结构模式图如图所示。医学上一般将第二胸椎以上的脊髓横贯性病变或损伤引起的截瘫称为高位截瘫;四肢丧失运动功能,第三胸椎以下的脊髓损伤所引起的截瘫称为下半身截瘫,以下半身运动功能丧失为主要临床表现。以下叙述错误的是( )

A.四肢正常运动都需要大脑皮层参与,脊髓管理的只是低级反射活动

B.当直接刺激离体的脊髓腹根时引起3细胞体兴奋后,兴奋沿2和1传递,在背根能检测到神经冲动

C.截瘫患者除下半身运动功能丧失外,同时还会出现大小便失禁

D.脊髓灰质炎病毒侵染乙处的初期可引起中枢部位细胞代谢加快

B [大脑皮层是最高级的神经中枢,可以控制脊髓的低级中枢,例如控制四肢运动,脊髓管理的只是低级反射活动,A正确;刺激离体的脊髓腹根时引起3细胞体兴奋,兴奋不能沿2和1传递,因为在突触处兴奋只能单向传递,B错误;排尿中枢在脊髓,可以被大脑皮层控制,截瘫患者的信息无法通过上行神经束传到大脑皮层,故大脑皮层不能控制大小便时间,就会出现大小便失禁,C正确;脊髓灰质炎病毒侵染乙处的初期可引起中枢部位细胞代谢加快,D正确。]

【社会责任】 生活中常见神经系统生理或病理现象的原因分析

生理或病理现象 参与或损伤的神经中枢

考试专心答题时 大脑皮层V区和W区(高级中枢)参与

聋哑人表演“千手观音”舞蹈时 大脑皮层视觉中枢、言语区的V区、躯体运动中枢参与

某同学跑步时 大脑皮层、小脑、下丘脑、脑干和脊髓参与

植物人 大脑皮层损伤、小脑功能退化,但下丘脑、脑干、脊髓功能正常

高位截瘫 脊髓受损伤,其他部位正常

高分突破培优(七) 兴奋传导与传递的相关实验探究题

一、膜电位的测量

某神经纤维静息电位的测量装置及结果如图1所示,其中甲位于膜内,乙位于膜外,图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外。下列相关叙述正确的是( )

A.图1中K+浓度甲处比乙处低

B.图2测量装置所测电压为+70 mV

C.图2中若在①处给予适宜刺激(②处未处理),电表的指针会发生两次偏转

D.图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则测不到电位变化

【审题关键】

(1)K+的分布是内高外低。

(2)图2是将同一测量装置的微电极均置于膜外,且没有兴奋传导,则图2测量装置所测电压为0 mV;若在①处给予适宜刺激,由于②处未处理,局部电流先传导到左侧微电极,后传导到右侧微电极,所以电表指针发生两次偏转。

(3)图2中若在③处给予适宜刺激,②处用药物阻断电流通过,则当兴奋传导到右侧微电极时能测到电位变化,电表指针会偏转一次。

答案 C

膜电位测量及变化曲线分析

测量装置 电位变化曲线

两电极分别位于细胞膜两侧相同位置

两电极分别位于细胞膜两侧不同位置(a、b两点) 若减小a、b两点间的距离,则d也随之减少,当ab=0时,两个波峰重叠,电流表指针偏转一次

两电极分别位于细胞膜两侧不同位置(a、b两点) 若减小a、b两点间的距离,则d也随之减少,当ab=0时,两个波峰重叠,电流表指针偏转一次

1.(2023·张掖高三检测)图甲呈现的是神经元之间形成的突触,图乙表示分别刺激神经元1,神经元2+1(先刺激神经元2,再刺激神经元1)、神经元3时,在N处测定的神经元4的电位变化,其中阈值指的是引起动作电位产生的最小电位值。下列分析正确的是( )

图甲 图乙

A.图甲中由神经元1~4构成的突触有4个

B.刺激神经元2不会引起神经递质的释放

C.刺激神经元3时,神经元4会有离子进出细胞

D.刺激神经元3后,神经元4上的N处产生动作电位

C [图甲中由神经元1~4构成的突触有3个,即1与2之间、1与4之间和3与4之间,A错误;由图乙分析可知,刺激神经元2会引起神经递质的释放,释放的是抑制性神经递质,B错误;由图乙可知,刺激神经元3时,神经元4上N点有电位变化,说明神经元4会有离子进出细胞,C正确;刺激神经元3后,神经元4上N处的电位没有达到动作电位产生的最小值,故神经元4没有产生动作电位,D错误。]

2.(2023·浙江名校协作体高三检测)取枪乌贼的神经纤维置于适宜的环境中并接上电表测定膜电位,电表两电极的连接与静息状态下的电表指针情况如甲图所示。在A点给予一个适宜强度的刺激后,电表指针依次出现如乙图中①~④所示的变化(注:②时,电表指针向右偏转达到最大幅度)。

下列相关叙述正确的是( )

A.电表指针指向①所示位置时,没有Na+通过细胞膜

B.电表指针指向②所示位置时,神经纤维膜处于反极化状态

C.电表指针指向③所示位置时,神经纤维膜上的K+通道关闭

D.电表指针指向④所示位置时,细胞膜对K+的选择透过性小于Na+

B [电表指针指向①所示位置时,神经纤维膜正在发生去极化过程,此时电极所在的神经纤维膜对于Na+的通透性增大,K+通道关闭,Na+通道打开,Na+内流,A错误;图甲表示神经纤维膜处于极化状态,电表指针指向②所示位置时,与图甲正好相反,此时神经纤维膜处于反极化状态,B正确;电表指针指向③所示位置时,神经纤维膜正在发生复极化过程,K+通道打开,K+外流,C错误;电表指针指向④所示位置时,细胞膜处于极化状态,神经纤维膜对K+的选择透过性大于Na+,D错误。]

二、兴奋传递中电流表指针的偏转次数的判断

在没有损伤的枪乌贼的巨大神经纤维膜上及神经元之间放置相应的电极和电流计,如图所示。据图分析错误的是( )

A.图a中电流计两电极分别连接在神经纤维膜内外,在静息状态下指针不发生偏转

B.图b中如果电流计两电极都在细胞膜外,则神经纤维受刺激后指针发生2次方向相反的偏转

C.图b中如果电流计两电极都在细胞膜内,则神经纤维受刺激后指针发生2次方向相反的偏转

D.图c中电流计两电极均位于神经细胞膜外,神经纤维受到如图所示刺激后,指针会发生1次偏转

【审题关键】

(1)静息时,神经细胞膜外为正电位,膜内为负电位,所以图a中在静息状态下指针发生向右偏转。

(2)图b中如果电流计两电极都在细胞膜外(内),则神经纤维受刺激后产生的兴奋先后传到电流计两极,指针发生两次方向相反的偏转。

(3)兴奋在神经元之间只能单向传递,图c中神经纤维受到刺激后产生的兴奋只能传到电流计右侧的电极,而不能传到电流计左侧的电极,所以神经纤维受到如图所示刺激后,指针会发生1次偏转。

答案 A

电流表指针的偏转问题

(1)若电极两处同时兴奋,则电流表指针不偏转,如刺激图1中的c点。

(2)若电极两处先后兴奋,则电流表指针发生两次方向相反的偏转,如刺激图1中的a点和图2中的b点。

(3)若两电极只有一处兴奋,则电流表指针发生一次偏转,如刺激图2中的c点。

3.(2022·河北名校联盟高三检测)下图是以蛙的“坐骨神经—腓肠肌”标本为实验材料进行的实验,具体操作为:置其于一定浓度的Na+和K+溶液中,在b、d处膜外连接一个电流表,分别在a、c、e、f处给予适宜强度的电刺激(c位于b、d的中点)。下列有关叙述错误的是( )

A.分别刺激a、c、e处,都能使腓肠肌发生反射

B.分别刺激a、c、e处,a、e处能使电流表指针发生两次偏转

C.刺激f处,电流表指针发生偏转,可说明腓肠肌中存在感受器

D.电流表指针偏转幅度与溶液中的Na+浓度有关

A [分别刺激a、c、e处均能使肌肉收缩,但不能称为反射,反射需要完整的反射弧才能完成,A错误;分别刺激a、e处,兴奋先后达到两接线处,能使电流表指针发生两次偏转,c处位于b、d处的中点,刺激c处,兴奋同时达到两接线处,不会使电流表指针发生偏转,B正确;若刺激f处,电流表指针发生偏转,说明兴奋可以由腓肠肌传递至神经纤维上,表明腓肠肌中存在感受器,C正确;电流表指针偏转幅度与神经纤维上动作电位峰值的大小有关,而动作电位主要由Na+内流引起,因此与溶液中的Na+浓度有关,D正确。]

4.(2022·江门高三检测)在青蛙的离体神经纤维上安装一个灵敏电流计,如图甲所示,c点为刺激部位,图乙为c点受刺激后的膜电位变化情况。下列叙述错误的是( )

A.图甲中神经纤维未受刺激时B侧为负电位

B.图甲中c点接受刺激后,电流计指针有方向相反的两次偏转

C.将神经纤维置于高Na+的溶液中,③高度下移

D.图乙④点时K+大量外流,处于静息电位恢复状态

C [图甲中神经纤维未受刺激时处于静息电位,K+外流,B侧为负电位,A正确;图甲c点接受刺激后,兴奋先传到b点,b点为动作电位,外侧带负电荷,电流计指针向右偏转,当兴奋传导至a点时,a点外侧带负电荷,b点恢复为静息电位,带正电荷,指针向左偏转,B正确;将神经纤维置于高Na+的溶液中,Na+内流增多,③高度上移,C错误;图乙④点时K+大量外流,处于静息电位恢复状态,D正确。]

三、兴奋传导和传递的探究实验题

为了探究兴奋在神经元轴突上的传导是双向的还是单向的,某兴趣小组做了以下实验:取新鲜的神经—肌肉标本(实验期间用生理盐水湿润标本),设计了下面的实验装置图(C点位于两电极之间的正中心,指针偏转方向与电流方向一致)。下列叙述不正确的是( )

A.神经元轴突与肌肉之间的突触结构由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成

B.若为双向传导,则电刺激D点,肌肉会收缩且电流计指针偏转2次

C.电刺激C处,神经纤维上的电流计指针不会偏转,因此C点无法探究得出正确结论

D.兴奋在AC之间的传导所用的时间比兴奋从C点到肌肉所用的时间短

【审题关键】

(1)根据题意和图示分析可知,A点受到刺激,引起电位变化,向右传导时可通过电流计和肌肉的变化检测到,但左侧无电流计也无肌肉相连,所以无法检测兴奋是否向左传导。

(2)B点与电流计两端的距离不相等,B处受到刺激后,若电流计的指针只发生一次偏转,说明兴奋在轴突上的传导是单向的;若电流计的指针发生两次方向相反的偏转,说明兴奋在轴突上的传导是双向的。

(3)C点与电流计的两端距离相等,刺激C点后,若兴奋向两边传导,则会同时到达电流计的指针处,两边相互抵消,电流计的指针不会发生偏转;若兴奋单向传导,则电流计的指针会发生一次偏转。

(4)刺激D点引起的兴奋向右传导可引起肌肉收缩,向左传导可引起电流计的指针偏转。

答案 C

兴奋传导和传递的实验探究

(1)电刺激法探究反射弧中兴奋传导的特点

a.探究兴奋在神经纤维上的传导

b.探究兴奋在神经元之间的传递

(2)“药物阻断”实验

探究某药物(如麻醉药)是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是阻断在突触处的传递,可分别将药物置于神经纤维上或置于突触处,依据其能否产生“阻断”效果作出合理推断。

5.(2022·广州高三检测)针灸是我国传承千年、特有的治疗疾病的手段。针刺是一种外治法,以外源性刺激作用于身体特定的部位(穴位)引发系列生理学调节效应,来远程调节机体功能。2521 年科学家揭示了低强度电针刺激小鼠后肢穴位“足三里”可以激活迷走神经—肾上腺抗炎通路,其过程如图所示。已知细菌脂多糖可引起炎症反应,请据图回答问题:

(1)穴位在被针刺时感到疼痛,但并不会缩回,这属于________(条件/非条件)反射。反射形成的条件是____________________和足够强度的刺激。研究发现,在电针刺激“足三里”位置时,会激活一组位于四肢节段的 Prokr2 感觉神经元,结合示意图,其延伸出去的突起部分可以将后肢的感觉信息通过______________传向大脑的特定区域。在针灸治疗过程中,兴奋在神经纤维上的传导是________(单向/双向)的。

(2)已知细胞外 Ca2+对 Na+存在“膜屏障作用”。请结合图示分析,临床上患者血钙含量偏高,针灸抗炎疗效甚微的原因是____________________________________________________。

(3)研究人员利用同等强度的电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,并没有引起相同的抗炎反应,原因是____________________________________________________,这也为针灸抗炎需要在特定穴位刺激提供了解释。

(4)请以健康小鼠为材料设计实验,验证低强度电针刺激激活迷走神经—肾上腺抗炎通路是通过 Prokr2 神经元进行传导的。

实验思路:____________________________________________________________________。

实验结果:____________________________________________________________________。

答案 (1)条件 完整的反射弧 脊髓或延髓 单向 (2)血钙过高使 Na+内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致抗炎功能降低

(3)腹部不存在迷走神经—肾上腺抗炎通路的Prokr2感觉神经元 (4)选取若干生理状况相同的小鼠分为 A、B 两组;A 组小鼠破坏Prokr2感觉神经元,B 组小鼠不做处理;对两组小鼠用细菌脂多糖诱发炎症;分确别用低强度电针刺激两组小鼠足三里位置,观察两组小鼠的抗炎症反应 B 组小鼠的抗炎症反应明显强于 A 组

解析 (1)手被针刺后感到疼痛的过程中,疼痛的感觉在大脑皮层产生,但并不会缩回,是大脑皮层对效应器的控制作用,因此该过程属于条件反射。反射形成的条件是具有完整的反射弧和足够强度的刺激。由题图可知,Prokr2感觉神经元延伸出去的突起部分将后肢的感觉信息通过脊髓或延髓传向大脑的特定区域。在反射弧中,兴奋在神经纤维上的传导是单向。

(2)据图可知,迷走神经能产生去甲肾上腺素、肾上腺素,去甲肾上腺素和肾上腺素等具有抗炎作用;当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正,产生兴奋;血钙过高使Na+内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致迷走神经支配肾上腺细胞分泌抗炎症因子的功能降低,导致针灸抗炎疗效甚微。

(3)据第一问可知,Prokr2感觉神经元主要存在于四肢节段,电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴,该部位可能不存在迷走神经—肾上腺抗炎通路的 Prokr2感觉神经元,因此没有引起相同的全身抗炎反应。

(4)本实验验证低强度电针刺激激活迷走神经—肾上腺抗炎通路,起到抗炎作用,是通过Prokr2感觉神经元进行传导的,自变量为是否具有Prokr2感觉神经元(可以一组破坏Prokr2感觉神经元,一组不破坏),因变量为是否出现抗炎症反应,其他无关变量要相同且适宜。因此实验思路为:选取若干生理状况相同的小鼠分为A、B两组;A组小鼠破坏Prokr2感觉神经元,B组小鼠不做处理;对两组小鼠用细菌脂多糖诱发炎症;分别用低强度电针刺激两组小鼠足三里位置,观察两组小鼠的抗炎症反应。验证性实验结果是唯一的,因为B组含有Prokr2感觉神经元,低强度电针刺激激活迷走神经肾上腺抗炎通路,起到抗炎作用,因此实验现象为B组小鼠的抗炎症反应明显强于A组。

6.(2021·浙江6月选考,30)为探究酒精对动物行为的影响,某中学生物兴趣小组进行了以下系列实验。

实验材料:蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本,间脑蟾蜍,小滤纸片,任氏液,0.1% 、0.2%和 1%酒精,去甲肾上腺素(noradrenaline,NA),酚妥拉明(phentolamine,PT),1%硫酸溶液等。

(要求与说明:间脑蟾蜍是指切除了大脑和部分间脑、相关机能正常的蟾蜍;任氏液为两栖类的生理盐水;3 种酒精浓度分别对应人血液中轻度、中度和重度酒精中毒的浓度;酒精、NA和 PT均用任氏液配制;NA是一种神经递质;PT是NA受体的抑制剂。实验条件适宜)

实验过程与结果或结论:

过程 结果或结论

实验1 ①取蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本,分别检测动作电位大小、动作电位传导速率和肌肉收缩张力;②以1%酒精连续滴加标本5 min 后,再分别检测上述指标。 结果: 结论:________________________。

实验2 ①用1%硫酸刺激间脑蟾蜍一侧后肢的中趾趾端,测定屈反射时长,然后用任氏液清洗后肢和间脑断面;②分别用含有50 μL的任氏液、不同浓度酒精的小滤纸片处理间脑断面,每次处理后重复①。 结果的记录表格:________________。 结论:酒精会显著延长屈反射时长,其数值随酒精浓度升高而变大。

为了进一步研究酒精延长屈反射时长的机理,选取实验2中某一浓度的酒精用于实验3。

实验3 ①取5组间脑蟾蜍,用任氏液、NA、PT 和酒精等处理;②用1%硫酸刺激间脑蟾蜍一侧后肢的中趾趾端,测定屈反射时长。 结论:NA 与其受体结合,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长;酒精通过NA受体参与的途径,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长。

回答下列问题:

(1)实验1结果可得出的结论是__________________________________________________。

(2)设计用于记录实验2 结果的表格。

(3)依据实验2、3 的结论,实验3 的分组应为;

A组:任氏液;

B组:__________;

C组:__________;

D组:__________;

E组:__________。

(4)酒后驾车属于危险的驾驶行为,由本实验结果推测其可能的生物学机理是_____________。

答案 (1)离体条件下,施加1%酒精,对神经肌肉接点、肌肉收缩功能没有显著影响

(2)

不同浓度酒精对间脑蟾蜍屈反射时长的影响

空白对照 任氏液 处理因素

0.1%酒精 0.2%酒精 1%酒精

屈反射时长

(3)NA PT NA+PT 酒精+PT (4)酒精显著延长屈反射时长,酒后驾车导致司机反应迟钝

解析 (1)从实验1的结果直方图中可以看出,对蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本使用1%酒精连续滴加5 min处理后,动作电位大小、动作电位传导速率、肌肉收缩张力的相对值与处理前的相对值基本相同。说明在离体条件下,施加1%酒精,对神经肌肉接点、肌肉收缩功能没有显著影响。

(2)根据实验2的结论“酒精会显著延长屈反射时长,其数值随酒精浓度升高而变大”,可以推导出实验2的自变量是不同浓度酒精,因变量是间脑蟾蜍屈反射的时长。由于题干明确3种浓度的酒精均用任氏液配制,所以除空白对照外,还应增加一组使用任氏液的实验,以排除任氏液的影响。表格设计见答案。

(3)因为酒精、NA和PT均用任氏液配制,所以实验应设置只使用任氏液作为对照组,屈反射时间短;同时还要设置使用NA(神经递质)、PT(NA受体抑制剂)和NA+PT的三个实验组,当实验结果为NA组屈反射时间长,PT组屈反射时间短,而NA、PT同时使用屈反射时间也较短,可能是由于PT是NA受体的抑制剂,会导致PT与NA受体结合,使NA无法起到作用。这样才能得出“NA与其受体结合,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长”,的结论。还要再设置酒精+PT的实验组,若实验结果与NA+PT组相同,这样才能说明酒精具有类似NA的作用,进而才能得出“酒精通过NA受体参与的途径,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长”的结论。

(4)根据实验3的结论“酒精通过NA受体参与的途径,显著延长间脑蟾蜍的屈反射时长”,所以酒后驾车会导致司机反应迟钝,属于危险的驾驶行为。

(二十五)局部麻醉

1.局部麻醉药:指作用于局部神经末梢或神经干,能暂时阻断感觉(传入)神经冲动的传导,使局部痛觉暂时消失的药物。

2.局部麻醉的种类:

(1)表面麻醉。将麻醉药点眼或喷雾、涂布于黏膜表面,使黏膜下感觉神经末梢麻醉。

(2)浸润麻醉。将药液注入皮下或黏膜下的组织,药液扩散浸润术部的感觉神经末梢而产生麻醉。

(3)传导麻醉。将药液注入神经干、神经丛或神经节周围,使该神经支配下的区域产生麻醉。

(4)硬膜外麻醉。将药液注入硬膜外腔,阻断由硬膜外伸出的脊神经,从而可使后躯麻醉。临床上通常使用的局部麻醉药有盐酸普鲁卡因(盐酸奴佛卡因)、利多卡因(昔罗卡因)、丁卡因(地卡因、潘妥卡因)和可卡因(古柯碱)等。

[对点训练]

1.(2022·湖北八市高三检测)局部麻醉是指患者神志清醒状态下,将局部麻药应用于身体局部,使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态。目前公认的机理是:局部麻药能插入细胞膜的磷脂双分子层中,并阻断神经细胞上的钠离子通道,使传导阻滞。下列说法正确的是( )

A.局部麻醉前后,相关部位的感觉神经纤维的静息电位会改变

B.对手指局部麻醉处理后进行手指手术,患者不会产生痛觉,手指也不能随意运动

C.局部麻药应具有疏水基团,以插入细胞膜结构中

D.局部麻醉处理后,相关部位的运动神经纤维不能产生动作电位

C [局部麻醉是阻断神经细胞上的钠离子通道,使传导阻滞,所以局部麻醉前后,相关部位的感觉神经纤维的静息电位不会改变,A错误;由题意可知,局部麻醉应用于身体局部,使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,所以患者不会在大脑皮层产生痛觉,但运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态,因此患者手指能运动,B错误;由题意可知,局部麻药能插入细胞膜的磷脂双分子层中,而磷脂双分子层内部是磷脂分子的疏水端,所以局部麻药应具有疏水基团,以插入细胞膜结构中,C正确;由题意可知,局部麻醉应用于身体局部,使机体部分感觉神经传导功能暂时阻断,但运动神经传导保持完好或有不同程度被阻滞状态,所以局部麻醉处理后,相关部位的运动神经纤维能产生动作电位,D错误。]

2.(多选)(2022·长沙高三检测)γ 氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理分别如图1和图2所示。下列分析正确的是( )

A.γ 氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,使膜内外电位差的绝对值变小

B.细胞膜上存在该局部麻醉药的转运蛋白

C.局部麻醉药作用于Na+通道,阻碍Na+内流,抑制兴奋的产生

D.该种局部麻醉药和γ 氨基丁酸的作用机理和效果相同

BC [根据图1可知,γ 氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl-内流,使膜内外电位差的绝对值变大,抑制突触后膜产生兴奋,A错误;根据图2可知,局部麻醉药可通过通道蛋白进入细胞内,说明细胞膜上存在该局部麻醉药的转运蛋白,B正确;根据图2可知,局部麻醉药可进入细胞,作用于Na+通道,阻碍Na+内流,抑制兴奋的产生,C正确;局部麻醉药能进入细胞内,使Na+通道蛋白的构象发生改变,从而使钠离子通道关闭,故该种局部麻醉药和γ 氨基丁酸的作用机理不一致,D错误。]

1.(2022·山东卷,9)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是( )

A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多

B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈

C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收

D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性

B [药物甲抑制单胺氧化酶的活性,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;由题图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,进而抑制突触小泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;由题图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。]

2.(2022·北京卷,8)神经组织局部电镜照片如下图。下列有关突触的结构及神经元间信息传递的叙述,不正确的是( )

A.神经冲动传导至轴突末梢,可引起1与突触前膜融合

B.1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体结合

C.2所示的细胞器可以为神经元间的信息传递供能

D.2所在的神经元只接受1所在的神经元传来的信息

D [神经冲动传导至轴突末梢,可引起突触小泡1与突触前膜融合,从而通过胞吐的方式将神经递质释放到突触间隙,A正确;1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体发生特异性结合,从而引起下一个神经元兴奋或抑制,B正确;2表示的是线粒体,线粒体是细胞中的动力工厂,可以为神经元间的信息传递供能,C正确;2所在的神经元可以和周围的多个神经元之间形成联系,因而不只接受1所在的神经元传来的信息,D错误。]

3.(2022·湖南卷,4)情绪活动受中枢神经系统释放神经递质调控,常伴随内分泌活动的变化。此外,学习和记忆也与某些神经递质的释放有关。下列叙述错误的是( )

A.剧痛、恐惧时,人表现为警觉性下降,反应迟钝

B.边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系

C.突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用

D.情绪激动、焦虑时,肾上腺素水平升高,心率加速

A [人在剧痛、恐惧等紧急情况下,肾上腺素分泌增多,人表现为警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心跳加速等特征,A错误;边听课边做笔记是一系列的反射活动,需要神经元的活动以及神经元之间通过突触传递信息,B正确;突触前膜释放的神经递质与突触后膜上的特异性受体结合,引起突触后膜产生兴奋或抑制,突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用,C正确;情绪激动、焦虑时,引起大脑皮层兴奋,进而促使肾上腺分泌较多的肾上腺素,肾上腺素能够促使人体心跳加快、血压升高、反应灵敏,D正确。]

4.(2021·河北卷,11)关于神经细胞的叙述,错误的是( )

A.大脑皮层言语区的H区神经细胞受损伤,患者不能听懂话

B.主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电位的基础

C.内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大

D.谷氨酸和一氧化氮可作为神经递质参与神经细胞的信息传递

C [大脑皮层言语区的H区(听)神经细胞受损伤,患者不能听懂话,A正确;神经细胞一般是膜内K+浓度高、膜外Na+浓度高,这种细胞内外离子浓度差是由Na+—K+泵通过主动运输维持的,是膜电位形成的基础,如由于膜内K+浓度高,K+外流,因此形成了内负外正的静息电位,B正确;神经细胞静息状态是K+外流,内环境K+浓度升高,K+顺浓度梯度外流减少,膜电位差减小,C错误;神经递质的种类很多,有谷氨酸、一氧化氮、肾上腺素等,都可参与神经细胞的信息传递,D正确。]

5.(多选)(2021·辽宁卷,16)短期记忆与脑内海马区神经元的环状联系有关,如图表示相关结构。信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长。下列有关此过程的叙述错误的是( )

A.兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→①

B.M处的膜电位为外负内正时,膜外的Na+浓度高于膜内

C.N处突触前膜释放抑制性神经递质

D.神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用

ACD [兴奋在神经元之间的传递方向为轴突到树突或轴突到细胞体,则图中兴奋在环路中的传递顺序是①→②→③→②,A错误;M处无论处于静息电位还是动作电位,都是膜外的Na+浓度高于膜内,B正确;信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长,则N处突触前膜释放兴奋性神经递质,C错误;神经递质与相应受体结合后发挥作用被灭活,不进入突触后膜内发挥作用,D错误。]

6.(2022·海南卷,17)人体运动需要神经系统对肌群进行精确的调控来实现。肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种神经肌肉退行性疾病,患者神经肌肉接头示意图如下。回答下列问题。

(1)轴突末梢中突触小体内的Ach通过________方式进入突触间隙。

(2)突触间隙的Ach与突触后膜上的AchR结合,将兴奋传递到肌细胞,从而引起肌肉________,这个过程需要________信号到________信号的转换。

(3)有机磷杀虫剂(OPI)能抑制AchE活性。OPI中毒者的突触间隙会积累大量的________,导致副交感神经末梢过度兴奋,使瞳孔________。

(4)ALS的发生及病情加重与补体C5(一种蛋白质)的激活相关。如图所示,患者体内的C5被激活后裂解为C5a和C5b,两者发挥不同作用。

①C5a与受体C5aR1结合后激活巨噬细胞,后者攻击运动神经元而致其损伤,因此C5a C5aR1信号通路在ALS的发生及病情加重中发挥重要作用。理论上使用C5a的抗体可延缓ALS的发生及病情加重,理由是___________________________________________________________。

②C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,导致肌细胞破裂,其原因是__________________________________________________________。

答案 (1)胞吐 (2)收缩 化学 电

(3)乙酰胆碱 收缩 (4)①C5a的抗体可以和C5a发生特异性结合,这样C5a就失去了与C5aR1结合的机会,巨噬细胞就不会被激活,运动神经元就不会遭到攻击而损伤

②Ca2+和Na+内流进入肌细胞,会导致细胞内液渗透压升高,细胞过度吸水而破裂

解析 (1)突触小体内的神经递质是以胞吐的方式进入突触间隙的。(2)神经递质将兴奋传递到肌细胞,会引起肌肉收缩,该过程发生的信号转换为化学信号→电信号。(3)分析可知,乙酰胆碱酯酶(AchE)可分解乙酰胆碱(Ach),抑制乙酰胆碱酯酶(AchE)的活性,会使乙酰胆碱(Ach)在突触间隙积累,导致副交感神经末梢过度兴奋从而使瞳孔收缩。(4)见答案。

7.(2022·河北卷,21)皮肤上的痒觉、触觉、痛觉感受器均能将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓,整合、上传,产生相应感觉。组胺刺激使小鼠产生痒觉,引起抓挠行为。研究发现,小鼠DRG神经元中的PTEN蛋白参与痒觉信号传递。为探究PTEN蛋白的作用,研究者进行了相关实验。回答下列问题:

(1)机体在________产生痒觉的过程________(填“属于”或“不属于”)反射。兴奋在神经纤维上以________的形式双向传导。兴奋在神经元间单向传递的原因是____________________。

(2)抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器________,有效________痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。

(3)用组胺刺激正常小鼠和PTEN基因敲除小鼠的皮肤,结果如下图。据图推测PTEN蛋白的作用是________机体对外源致痒剂的敏感性。已知PTEN基因敲除后,小鼠DRG中的TRPV1蛋白表达显著增加。用组胺刺激PTEN基因和TRPV1基因双敲除的小鼠,据图中结果推测TRPV1蛋白对痒觉的影响是______________________________________。

答案 (1)大脑皮层 不属于 电信号(神经冲动) 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 (2)兴奋 抑制 (3)减弱 促进痒觉的产生

解析 (1)所有感觉的形成部位均是大脑皮层,故机体在大脑皮层产生痒觉;反射的完成需要经过完整的反射弧,机体产生痒觉没有经过完整的反射弧,不属于反射;兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式双向传导;由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间只能单向传递。

(2)抓挠行为会引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,有效抑制痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。

(3)分析题意,本实验的自变量是PTEN和TRPV1基因的有无,因变量是30分钟内的抓挠次数,据图可知,与正常小鼠相比,PTEN基因敲除小鼠的抓挠次数明显增加,说明PTEN基因缺失会增加小鼠的抓挠次数,即增加小鼠对痒觉的敏感性,据此推测PTEN基因控制合成的PTEN蛋白是减弱机体对外源致痒剂的敏感性,进而抑制小鼠的痒觉;而PTEN基因和TRPV1基因双敲除的小鼠与正常小鼠差异不大,说明TRPV1基因缺失可减弱PTEN基因缺失的效果,即会抑制小鼠痒觉的产生,即TRPV1基因控制合成的TRPV1蛋白可促进痒觉的产生。

8.(2021·湖北卷,23)神经元是神经系统结构、功能与发育的基本单元。经环路(开环或闭环)由多个神经元组成,是感受刺激、传递神经信号、对神经信号进行分析与整合的功能单位。动物的生理功能与行为调控主要取决于神经环路而非单个的神经元。

秀丽短杆线虫在不同食物供给条件下吞咽运动调节的一个神经环路作用机制如图所示。图中A是食物感觉神经元,B、D是中间神经元,C是运动神经元。由A、B和C神经元组成的神经环路中,A的活动对吞咽运动的调节作用是减弱C对吞咽运动的抑制,该信号处理方式为去抑制。由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,神经信号处理方式为去兴奋。

回答下列问题:

(1)在食物缺乏条件下,秀丽短杆线虫吞咽运动__________(填“增强”“减弱”或“不变”);在食物充足条件下,吞咽运动__________(填“增强”“减弱”或“不变”)。

(2)由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,信号处理方式为去兴奋,其机制是__________________________。

(3)由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,去兴奋对A神经元调节的作用是__________。

(4)根据该神经环路的活动规律,__________(填“能”或“不能”)推断B神经元在这两种条件下都有活动,在食物缺乏条件下的活动增强。

答案 (1)减弱 增强 (2)A神经元的活动对B神经元有抑制作用,使D神经元的兴奋性降低,进而使A神经元的兴奋性下降 (3)抑制 (4)能

解析 (1)据图分析可知,在食物缺乏条件下,A的活动增强C对吞咽运动的抑制,因此秀丽短杆线虫吞咽运动减弱。在食物充足条件下,A的活动减弱C对吞咽运动的抑制,吞咽运动增强。

(2)据图可知,由A、B和C神经元形成的吞咽运动增强或者减弱时,需要对其进行调节,去兴奋实际上属于一种反馈调节,A神经元的活动对B神经元有抑制作用,使C神经元兴奋性降低的同时也使D神经元的兴奋性降低,进而使A神经元的兴奋性下降,从而使吞咽运动向相反方向进行。

(3)据(2)分析可知,由A、B和D神经元形成的反馈神经环路中,最终使A神经元的兴奋性下降,也就是去兴奋对A神经元调节的作用是抑制。

(4)据图可知,在食物充足条件下,A神经元对B神经元抑制作用增强,B神经元活动减弱,在食物缺乏条件下,A神经元对B神经元抑制作用减弱,B神经元活动增强,因此可以推断B神经元在这两种条件下都有活动,在食物缺乏条件下的活动增强。

同课章节目录