上海历史高考小论文写作指导(五、观点评论题)课件

文档属性

| 名称 | 上海历史高考小论文写作指导(五、观点评论题)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 09:10:56 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

千古回首杏雨西湖边

纸伞朦胧间洒下阴影一片

眉眼低垂微敛

风声掠过指尖

素衣映湖中月 水光潋滟

把盏笑谈世间 酒色清浅

琴音何处寄

流星泯灭光阴

琉璃月下冰冷的空气

檐下花灯熟悉记忆

风动烛火似已熄

怀念忘川夜空中流萤

示范写作

上海高三历史二模小论文

写作指导

二、试题分析及写作示范

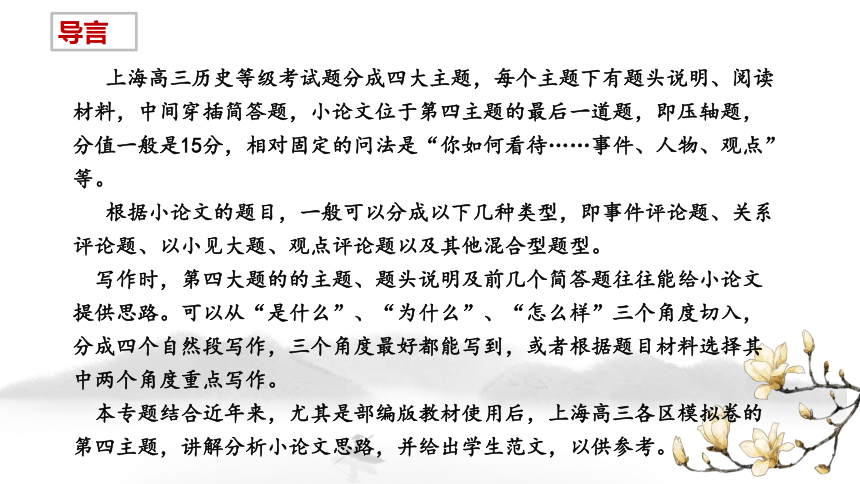

上海高三历史等级考试题分成四大主题,每个主题下有题头说明、阅读材料,中间穿插简答题,小论文位于第四主题的最后一道题,即压轴题,分值一般是15分,相对固定的问法是“你如何看待……事件、人物、观点”等。

根据小论文的题目,一般可以分成以下几种类型,即事件评论题、关系评论题、以小见大题、观点评论题以及其他混合型题型。

写作时,第四大题的的主题、题头说明及前几个简答题往往能给小论文提供思路。可以从“是什么”、“为什么”、“怎么样”三个角度切入,分成四个自然段写作,三个角度最好都能写到,或者根据题目材料选择其中两个角度重点写作。

本专题结合近年来,尤其是部编版教材使用后,上海高三各区模拟卷的第四主题,讲解分析小论文思路,并给出学生范文,以供参考。

导言

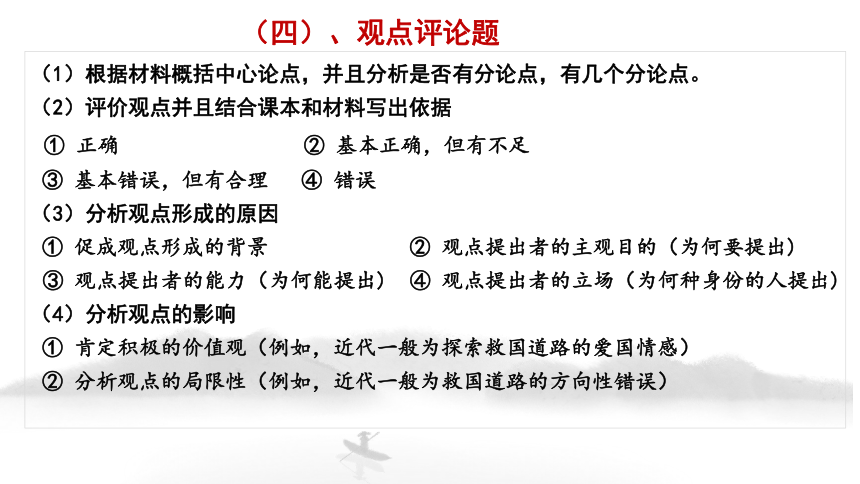

(四)、观点评论题

(1)根据材料概括中心论点,并且分析是否有分论点,有几个分论点。

(2)评价观点并且结合课本和材料写出依据

① 正确 ② 基本正确,但有不足

③ 基本错误,但有合理 ④ 错误

(3)分析观点形成的原因

① 促成观点形成的背景 ② 观点提出者的主观目的(为何要提出)

③ 观点提出者的能力(为何能提出) ④ 观点提出者的立场(为何种身份的人提出)

(4)分析观点的影响

① 肯定积极的价值观(例如,近代一般为探索救国道路的爱国情感)

② 分析观点的局限性(例如,近代一般为救国道路的方向性错误)

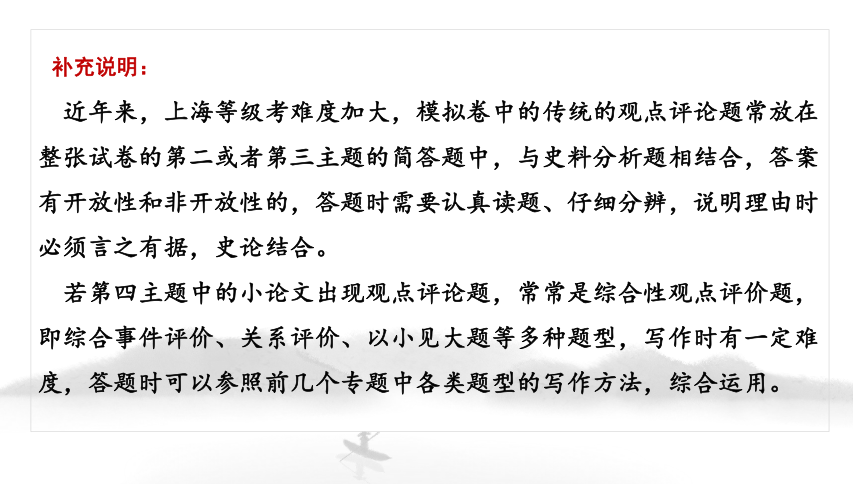

补充说明:

近年来,上海等级考难度加大,模拟卷中的传统的观点评论题常放在整张试卷的第二或者第三主题的简答题中,与史料分析题相结合,答案有开放性和非开放性的,答题时需要认真读题、仔细分辨,说明理由时必须言之有据,史论结合。

若第四主题中的小论文出现观点评论题,常常是综合性观点评价题,即综合事件评价、关系评价、以小见大题等多种题型,写作时有一定难度,答题时可以参照前几个专题中各类题型的写作方法,综合运用。

试题分析(1)

阅读以下材料,回答问题。

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年(1646 年)六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662 年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

材料三:1959 年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨。”等字。

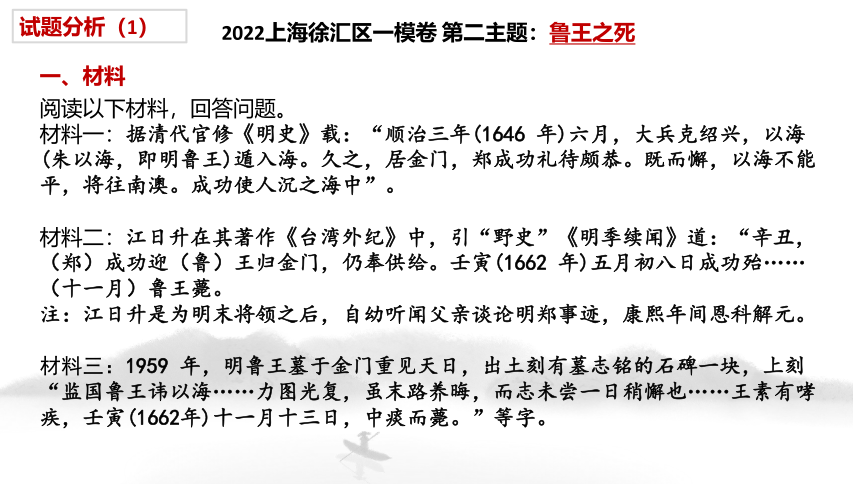

2022上海徐汇区一模卷 第二主题:鲁王之死

一、材料

二、简答题试题及答案:

5.指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(4 分)

6.针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

(8 分)

答案:《明史》中认为明鲁王是被郑成功谋杀(2 分),而在《台湾外纪》中则载郑成功死于朱以海之前,故明鲁王之死不可能是由于郑成功的谋杀(2 分)。

本题为开放性题目,有两种思路

根据史料性质或逻辑推演得出两种答案,理由充分,有足够的论据支撑。

答案 ①一则材料可信,另外一则材料有不足之处

答案 ②两则材料皆不可信,

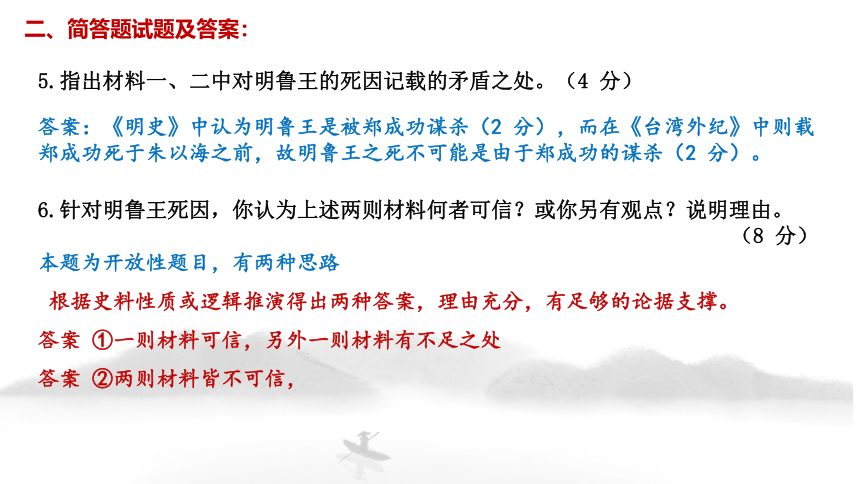

答案①

材料一

《明史》可信:

材料一因其是为官方正史,或郑成功虽举反清旗号,但可能有自立之心,也有杀害明鲁王的可能;

材料二中江日升只是幼年听闻郑成功往事,其在著作中是转引了他人材料,未知考据与否,或江日升仍有可能心怀故国等,故不可信。

材料二

《台湾外纪》可信

材料二中因其作者是南明后人,且“自幼听闻父亲谈论明郑事迹”,可能掌握了不为朝廷所知的信息,或其已经入仕清廷,另辟一说的动机可能不强等。

材料一《明史》系清人编纂,虽为正史,但清朝施行专制的文化政策,或清朝取代了明朝的统治,因此有被清朝统治阶级篡改的可能。

《明史》虽为官方正史,但编修于清代,因此存在着清人诋毁前朝的可能;

而《台湾外纪》的作者虽然自幼听闻明郑往事,但未必真切,其在著作中也只是转引了《明季续闻》中的相关记载,且其虽致仕清朝,但毕竟是为南明后人,故明鲁王之死因不能基于这两则材料确定。

答案②

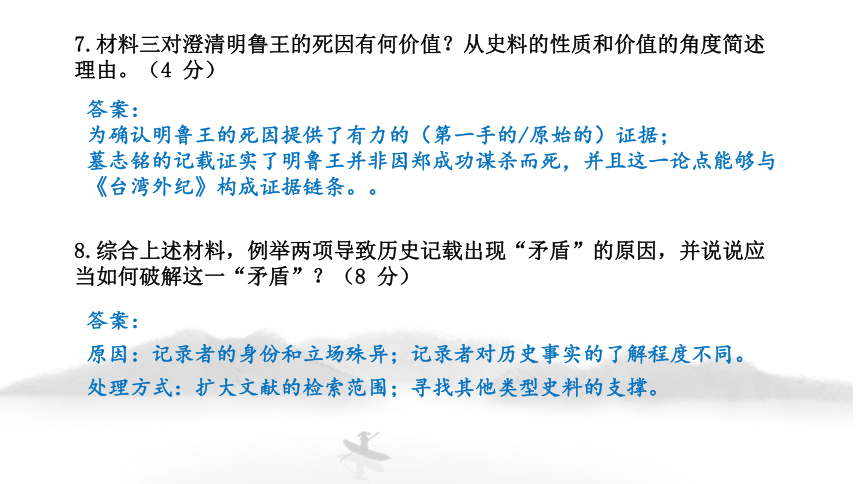

7.材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4 分)

8.综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并说说应当如何破解这一“矛盾”?(8 分)

答案:

为确认明鲁王的死因提供了有力的(第一手的/原始的)证据;

墓志铭的记载证实了明鲁王并非因郑成功谋杀而死,并且这一论点能够与《台湾外纪》构成证据链条。。

答案:

原因:记录者的身份和立场殊异;记录者对历史事实的了解程度不同。

处理方式:扩大文献的检索范围;寻找其他类型史料的支撑。

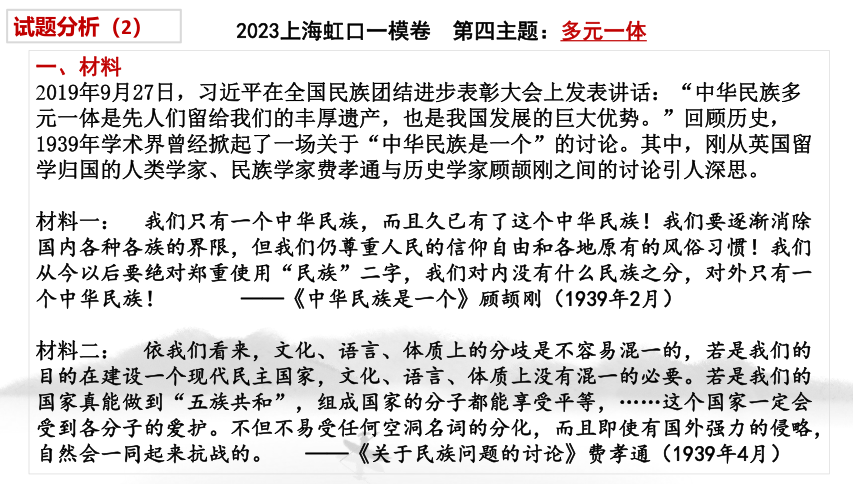

一、材料

2019年9月27日,习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表讲话:“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”回顾历史,1939年学术界曾经掀起了一场关于“中华民族是一个”的讨论。其中,刚从英国留学归国的人类学家、民族学家费孝通与历史学家顾颉刚之间的讨论引人深思。

材料一: 我们只有一个中华民族,而且久已有了这个中华民族!我们要逐渐消除国内各种各族的界限,但我们仍尊重人民的信仰自由和各地原有的风俗习惯!我们从今以后要绝对郑重使用“民族”二字,我们对内没有什么民族之分,对外只有一个中华民族! ——《中华民族是一个》顾颉刚(1939年2月)

材料二: 依我们看来,文化、语言、体质上的分歧是不容易混一的,若是我们的目的在建设一个现代民主国家,文化、语言、体质上没有混一的必要。若是我们的国家真能做到“五族共和”,组成国家的分子都能享受平等,……这个国家一定会受到各分子的爱护。不但不易受任何空洞名词的分化,而且即使有国外强力的侵略,自然会一同起来抗战的。 ——《关于民族问题的讨论》费孝通(1939年4月)

2023上海虹口一模卷 第四主题:多元一体

试题分析(2)

材料二: 依我们看来,文化、语言、体质上的分歧是不容易混一的,若是我们的目的在建设一个现代民主国家,文化、语言、体质上没有混一的必要。若是我们的国家真能做到“五族共和”,组成国家的分子都能享受平等,……这个国家一定会受到各分子的爱护。不但不易受任何空洞名词的分化,而且即使有国外强力的侵略,自然会一同起来抗战的。 ——《关于民族问题的讨论》费孝通(1939年4月)

材料三: 我当初使用这“民族”一名正同你的意思一样,凡是文化,语言,体质有一点不同的就称之为一个民族。但是九一八的炮声响了,伪满洲国在伪“民族自决”的口号下成立了,我才觉得这“民族”不该乱用,开始慎重起来。……我虽是没有研究过社会人类学,不能根据了专门的学理来建立我的理论,可是我所处的时代是中国有史以来最艰危的时代。……我有爱国心,我有同情心,我便不忍不这样说。

——《续论“中华民族是一个”:答费孝通先生》顾颉刚(1939年5月)

材料四: 后来我明白了顾先生是激于爱国热情,……他的政治立场我是完全拥护的。……因为历史发展本身已经答复了我们当时辩论的问题。答案是中华民族既是一体,又是多元,……一体与多元原是辩证统一的概念。……我们这个统一的中华民族来之不易,历经几千年,是亿万人努力创造得来的成果,我们子子孙孙自应力保其繁荣、富强、完整、统一。……这一点我希望顾先生能含笑点头,予以同意。

——《顾颉刚先生百年祭》费孝通(1993年8月)

(1)根据材料一至四,顾颉刚先生提出“中华民族是一个”的原因是什么?

(2)根据材料一至四,概括顾颉刚先生和费孝通先生观点的异同。

二、简答题试题及答案:

答案:

日本侵华企图分裂中国;九一八事变,伪满洲国。

答案:

异:顾颉刚:认为只有一个民族,就是中华民族或中华民族的一体性;

费孝通:认为中国是多民族国家或中华民族的多元性。

同:都认同中华民族多元一体;

其共同目的都是团结抗日。

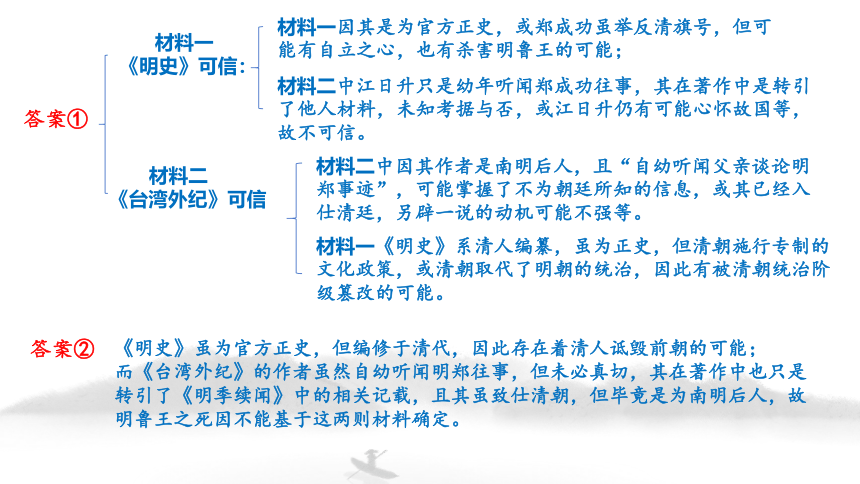

中心

论点:

学术观点是随着时局的变化、学者的立场、时代演变而变化的。学术辩论是为了增强了中华民族凝聚力和巩固国家的统一。

分论点一:

是什么

为什么

二人观点异同(12题)

当时时代:

个人立场:

时代演变:

日本侵华

费:留学归国的人类学家、民族学家/顾:历史学家

①中国特色社会主义的建设 ②党的民族区域自治制度 ③费孝通先生借鉴顾颉刚的观点提出了中华民族多元一体的基本特征。

分论点二:

怎么样

辩证评价

二人观点

局限性

进步性

顾:包含着否定国内少数民族的问题

费:基于西方民族学理论,仅看到民族多元性,

而未能与中国实际相结合

二人主张虽然不同,但是出发点都是为了唤起民族之团结,以共同抵御外侮。

理论提升:

③在新的历史时期,努力吸取历史上的经验与教训,思考今后应当如何增强中华民族凝聚力和巩固国家的统一。

① 社会存在决定社会意识

②学术研究应该相互借鉴

三、小论文试题分析及范文:

结合材料和所学知识,谈谈对顾费两位先生跨越六十多年的辩论的看法。

分析

顾劼刚先生和费孝通先生在中华民族的多元一体特征上存在分歧,顾老强调中华民族的一体性而费老强调其多元性,但他们最终都认同了多元一体的基本特征。

二老不同的观点来自他们不同的身份和所处的时代背景。在抗日战争时期,中国内外交困的情形之下,费孝通作为留学归国的人类学家和民族学家,更注重学术概念上民族的多样性,而顾劼刚先生作为历史学家,从历史和爱国主义的角度,更注重民族的一体性,主张建立抗日民族统一战线来抵御外侮。而在新中国成立之后,中国特色社会主义制度和民族区域自治制度的建设使费孝通先生吸取顾先生的观点加以修正完善,认识到多元一体的辩证统一。

二老的观点都存在其进步性与局限性。二老辩论的出发点都是为了增强民族凝聚力,促进民族团结,以图在抗日战争中共同拯救中国,巩固国家统一。另一方面,顾先生忽略否定了少数民族及事实存在的民族间的差异和矛盾,而费孝通先生的观点来自西方理论,忽略了中华民族特有的多元民族一体性,未能与中国实际相结合,有失偏颇。

社会存在决定社会意识,二老的辩论体现了当时的时代特征,也体现了在时代发展中,学术研究因相互借鉴而完善与进步。

范文

试题分析(3)

2022上海徐汇区一模卷 第四主题:法家之眼

一、材料

阅读下列材料,回答问题。

材料一:1902—1911 年间,法学家沈家本曾奉谕主持翻译西法、改造旧律、制定新律等方面事务。他认为:“申、韩(申不害和韩非)之学,以刻核(苛刻)为宗旨,恃威相劫,实专制之尤。泰西之学,以保护治安为宗旨,人人有自由之便利,人人不得稍越法律之范围。二者相衡,判然各别。”同时指出:“近今泰西政事,纯以法治,三权分立,互相维持”。

材料二:在沈家本的主持下,1907 年《大清新刑律》草案初成。其中关于“君臣之伦”的条款, 在旧律 44 个罪名中, 大约留下了 10 个,保留比例为 23%。关于“父子之伦”的条款, 在旧律约 33 个罪名中, 大约保留了 11 个,保留比例为 33%。关于“夫妇之伦”的条款, 旧律约有 15 个罪名, 新律正文全部取消。

12.材料一中的“申、韩之学”当指( )

A.儒家学说 B.法家学说 C.道家学说 D.墨家学说

13.提炼并归纳材料一中“判然各别”的具体表现。

14.结合所学,指出材料一中沈家本对中西方法律的认识有何疏漏?

二、简答题试题及答案:

答案:B

答案:

总论点:中西方法律实施的目的、基础、宗旨不同

分论点:① 中国古代法律以苛刻为宗旨 ;西方法律以保护社会稳定为宗旨

② 中国古代法律以以强权威慑为基础(保障);

西方法律以三权分立为基础(保障)。

③ 中国法律以巩固专制统治为目的;

西方法律通过规范民众行为,保障自由为目的。

答案:

沈家本忽视了中国古代法律体系中“德治”的因素;

也忽略了西方资本主义的法律 本质上是为资产阶级专政服务因素。

三、小论文试题分析及范文:

15.你如何看待沈家本的法学主张与实践?史论结合地说明你的观点。(15 分)

分析:

本题是观点评价题与事件评价题的综合运用。

首先,通过材料分析得出观点,沈家本的法学主张比较激进,他批判中国传统法律,赞赏西方的法律制度。然而他的法学实践,即在清末新政背景下,于1907年主持编写的《大清新刑律》虽然也有学习西方法律的一面,但是相对比较保守。由此得出结论,他的法学主张和实践存在矛盾之处。(结合13题、14题的答案)

其次,运用唯物史观评价二者出现矛盾的原因,可以从主观和客观两个角度分析,一方面是因为他本人学术思想的局限性,对东西方法律认识不够全面;另一方面,当时中国所处的时代,清政府开展新政的目的,中国传统思想的影响等因素决定了他法学实践的滞后。

再次,理论提升时,不要苛求古人,尽管其法学主张与实践存在矛盾,但是其法学实践还是推动了中国法律近代化的过程。此外还可以拓展思路,反思在改革的过程中,应该如何对待传统文化和外来文化。

沈家本的法学主张与实践是“矛盾”的,这种“矛盾”的根源深藏于晚清社会变革的时局之下,亦是在挽救民族危机的实践过程中对封建体制存废的交锋。

列强环伺下的晚清社会,民族危机进一步加深。为维护统治秩序,法学家沈家本奉谕翻译西法,改订新律。在这一过程中,他认识到中国法学之宗旨殊于泰西之法,并明确意识到导致两者差异的根本原因在于国家权力归属之区别。就材料中其法学观点看,他对西方法律体系实质的把握并不准确,未能意识到“泰西之法”的资产阶级属性;也在一定程度上忽视了中国古代儒家道德观念对法律的影响。

但是沈家本主动运用西方法学理念改造中国传统律法,客观上推动了中国法治近代化的进程。在《大清新刑律》草案相关条文中可见,他引入资产阶级的法学成果,试图突破封建纲常,以实现人的自由与平等。尽管他保留了部分关于“君臣之伦”“父子之伦”的条款,难以完全摆脱封建伦理的影响,但在司法层面的改良,向西方学习,这对当时的中国而言,毫无疑问是起到积极作用的。

沈家本的法学主张与实践顺应了历史潮流,推动了中国法律制度的近代化,这是值得肯定的。我们在进行改革发展中需要吸收先进的文化,也需要因俗而制,尊重传统文化。

范文

实战演练

2023 上海长宁区二模卷 第三主题: “万年清”号事件

一、材料

“万年清”号兵船是中国自建的第一艘暗轮(螺旋桨推进)轮船。1881 年因海难在吴淞口沉没。

材料一 “万年清”号基本资料

船型:木壳风帆蒸汽战舰 时间:1868 年 1 月开工,次年 6 月即告下水

工程师:(法)达士博 建造者:中国工人(福州船政局)

部件:几乎都是国外制造成型后运来中国,由工程师指导工人组装

图纸:以法国 1858 年 La Motte-Picquet 级炮舰为母型,体型上略加扩大

——整理自陈悦《近代国造舰船志》

1887 年,英国商船因操作失误撞击停泊状态的万年清号,致后者沉没。死难人数达 114 人,其中64 人为清朝各级文武官员。大量煤炭、官银和官方文书随船沉没。

材料二 事故发生后,总理衙门(晚清外交部门)聘请洋律师,将肇事船只所属公司告上英国在华最高法庭;以生还者张鸿禄(招商局创始人之一)为证人出庭作证。最终法庭按英国法律判英船全责,并赔偿损失。

——整理自张晓宇《1887 年万年清号事件的法律交涉》

此次诉讼也引起了媒体高度关注。

材料三 (泰西)承讯官既受禄于国家,即不敢受一毫贿赂。……当此案之未结,人咸为万年清船危,谓你包而(英肇事船名)船主系英人……刑司既为英官,……即稍偏袒其子民,亦不得斥为非是。而孰知准情核断,无枉无偏。

——《论英刑司讯断碰船案》,《申报》报道

材料四 试思所以能胜之者,未尝无故也。从前中国积弱久,欧西人协以某我,故难间。近则自强之机日起而有功,而西人以争利故,各国猜忌,不似从前之见好。……英人已(对中国人)加人一等矣。

——《万年清胜》,《点石斋画报》报道

(注:《申报》当时为外国人创办报刊,由中国人主笔;《点石斋画报》为《申报》副刊)

材料五 中国共获赔 10 万余两,远低于船只造价 24 万两。扣除洋人律师费 1.6 万两等,中国最终实际获得 17990 两。船上 6 名洋人乘客失物获赔 4000 两,但 170 多位中国人失物总共只赔 1 万多两。

——整理自张晓宇《1887 年万年清号事件的法律交涉》

二、简答题题目

14. 材料三、四认为中方胜诉的原因有哪些?你是否同意他们的观点?为什么?

15. 结合材料五和所学知识,你是否认为这场诉讼中方真正“胜诉”了?请说明理由。

11. “万年清”号的建造得益于

A.传教士的来华 B.洋务运动的开展 C.民族资本主义发展 D.清末新政的自救

12. 通过以上基本资料,合理推测福州船政局建立初期的建造能力。

13. 中国船只在中国境内被撞沉没,却由英国在华法庭按英国法律受理,这缘于哪一不平等条约体系的什么条款?

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.片面最惠国 D.领事裁判权

三、试题答案点拨

11.B(2 分)

12.

局限性: 福州船政局初期建造能力与西方有较大差距,尚难完成铁质舰船的建造。

不具备舰船设计能力,只能仿造与简单修改;无法生产部件,只能在西方专家的指导下进行组装;高级技术人员为西方所把持;

进步性:关注到蒸汽机动力的重要性,中国工人的工作效率很高。

13.AD(4 分)

答案:

原因:西方司法官之清廉;洋务运动使中国自强而获外国尊重,中国也利用

了西方各国间的矛盾。

观点:不同意,作为外国报刊,是基于殖民者的立场论述该事件;

当时人被洋务运动表面的自强所迷惑,未能认清其本质。

三、试题点拨

14. 分析:

本题是典型的观点评论题,有一定难度,容易写成开放性答案,答题时需要根据材料和出题者意图深度分析,得出题目的非开放性,表明明确的“不同意”观点。

答案

观点: 并未胜诉,赔款额远低于实际损失。

原因:

①未考虑该船历史地位和船名的象征意义以及官员伤亡、官银、煤炭、文件等其它损失;

②对个人的赔偿体现了华洋有别,毫无公正可言;

③领事裁判权作为严重侵犯中国主权的不平等条款,本质上就是一种不公平。

15.分析

相对于上题的观点评论题,本题评论观点难度不大,根据材料及题目的加了双引号的“胜诉”,可以明确得到答案——“没有胜诉”。

本题难点在于需要综合五则材料,从不同角度分析没有胜诉的原因,例如船的历史地位、船名的象征意义、经济损失、文件损失、华洋赔偿不公、条约的不平等性质等多角度考虑。

千古回首杏雨西湖边

纸伞朦胧间洒下阴影一片

眉眼低垂微敛

风声掠过指尖

素衣映湖中月 水光潋滟

把盏笑谈世间 酒色清浅

琴音何处寄

流星泯灭光阴

琉璃月下冰冷的空气

檐下花灯熟悉记忆

风动烛火似已熄

怀念忘川夜空中流萤

示范写作

上海高三历史二模小论文

写作指导

二、试题分析及写作示范

上海高三历史等级考试题分成四大主题,每个主题下有题头说明、阅读材料,中间穿插简答题,小论文位于第四主题的最后一道题,即压轴题,分值一般是15分,相对固定的问法是“你如何看待……事件、人物、观点”等。

根据小论文的题目,一般可以分成以下几种类型,即事件评论题、关系评论题、以小见大题、观点评论题以及其他混合型题型。

写作时,第四大题的的主题、题头说明及前几个简答题往往能给小论文提供思路。可以从“是什么”、“为什么”、“怎么样”三个角度切入,分成四个自然段写作,三个角度最好都能写到,或者根据题目材料选择其中两个角度重点写作。

本专题结合近年来,尤其是部编版教材使用后,上海高三各区模拟卷的第四主题,讲解分析小论文思路,并给出学生范文,以供参考。

导言

(四)、观点评论题

(1)根据材料概括中心论点,并且分析是否有分论点,有几个分论点。

(2)评价观点并且结合课本和材料写出依据

① 正确 ② 基本正确,但有不足

③ 基本错误,但有合理 ④ 错误

(3)分析观点形成的原因

① 促成观点形成的背景 ② 观点提出者的主观目的(为何要提出)

③ 观点提出者的能力(为何能提出) ④ 观点提出者的立场(为何种身份的人提出)

(4)分析观点的影响

① 肯定积极的价值观(例如,近代一般为探索救国道路的爱国情感)

② 分析观点的局限性(例如,近代一般为救国道路的方向性错误)

补充说明:

近年来,上海等级考难度加大,模拟卷中的传统的观点评论题常放在整张试卷的第二或者第三主题的简答题中,与史料分析题相结合,答案有开放性和非开放性的,答题时需要认真读题、仔细分辨,说明理由时必须言之有据,史论结合。

若第四主题中的小论文出现观点评论题,常常是综合性观点评价题,即综合事件评价、关系评价、以小见大题等多种题型,写作时有一定难度,答题时可以参照前几个专题中各类题型的写作方法,综合运用。

试题分析(1)

阅读以下材料,回答问题。

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年(1646 年)六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662 年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

材料三:1959 年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨。”等字。

2022上海徐汇区一模卷 第二主题:鲁王之死

一、材料

二、简答题试题及答案:

5.指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(4 分)

6.针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

(8 分)

答案:《明史》中认为明鲁王是被郑成功谋杀(2 分),而在《台湾外纪》中则载郑成功死于朱以海之前,故明鲁王之死不可能是由于郑成功的谋杀(2 分)。

本题为开放性题目,有两种思路

根据史料性质或逻辑推演得出两种答案,理由充分,有足够的论据支撑。

答案 ①一则材料可信,另外一则材料有不足之处

答案 ②两则材料皆不可信,

答案①

材料一

《明史》可信:

材料一因其是为官方正史,或郑成功虽举反清旗号,但可能有自立之心,也有杀害明鲁王的可能;

材料二中江日升只是幼年听闻郑成功往事,其在著作中是转引了他人材料,未知考据与否,或江日升仍有可能心怀故国等,故不可信。

材料二

《台湾外纪》可信

材料二中因其作者是南明后人,且“自幼听闻父亲谈论明郑事迹”,可能掌握了不为朝廷所知的信息,或其已经入仕清廷,另辟一说的动机可能不强等。

材料一《明史》系清人编纂,虽为正史,但清朝施行专制的文化政策,或清朝取代了明朝的统治,因此有被清朝统治阶级篡改的可能。

《明史》虽为官方正史,但编修于清代,因此存在着清人诋毁前朝的可能;

而《台湾外纪》的作者虽然自幼听闻明郑往事,但未必真切,其在著作中也只是转引了《明季续闻》中的相关记载,且其虽致仕清朝,但毕竟是为南明后人,故明鲁王之死因不能基于这两则材料确定。

答案②

7.材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4 分)

8.综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并说说应当如何破解这一“矛盾”?(8 分)

答案:

为确认明鲁王的死因提供了有力的(第一手的/原始的)证据;

墓志铭的记载证实了明鲁王并非因郑成功谋杀而死,并且这一论点能够与《台湾外纪》构成证据链条。。

答案:

原因:记录者的身份和立场殊异;记录者对历史事实的了解程度不同。

处理方式:扩大文献的检索范围;寻找其他类型史料的支撑。

一、材料

2019年9月27日,习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表讲话:“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”回顾历史,1939年学术界曾经掀起了一场关于“中华民族是一个”的讨论。其中,刚从英国留学归国的人类学家、民族学家费孝通与历史学家顾颉刚之间的讨论引人深思。

材料一: 我们只有一个中华民族,而且久已有了这个中华民族!我们要逐渐消除国内各种各族的界限,但我们仍尊重人民的信仰自由和各地原有的风俗习惯!我们从今以后要绝对郑重使用“民族”二字,我们对内没有什么民族之分,对外只有一个中华民族! ——《中华民族是一个》顾颉刚(1939年2月)

材料二: 依我们看来,文化、语言、体质上的分歧是不容易混一的,若是我们的目的在建设一个现代民主国家,文化、语言、体质上没有混一的必要。若是我们的国家真能做到“五族共和”,组成国家的分子都能享受平等,……这个国家一定会受到各分子的爱护。不但不易受任何空洞名词的分化,而且即使有国外强力的侵略,自然会一同起来抗战的。 ——《关于民族问题的讨论》费孝通(1939年4月)

2023上海虹口一模卷 第四主题:多元一体

试题分析(2)

材料二: 依我们看来,文化、语言、体质上的分歧是不容易混一的,若是我们的目的在建设一个现代民主国家,文化、语言、体质上没有混一的必要。若是我们的国家真能做到“五族共和”,组成国家的分子都能享受平等,……这个国家一定会受到各分子的爱护。不但不易受任何空洞名词的分化,而且即使有国外强力的侵略,自然会一同起来抗战的。 ——《关于民族问题的讨论》费孝通(1939年4月)

材料三: 我当初使用这“民族”一名正同你的意思一样,凡是文化,语言,体质有一点不同的就称之为一个民族。但是九一八的炮声响了,伪满洲国在伪“民族自决”的口号下成立了,我才觉得这“民族”不该乱用,开始慎重起来。……我虽是没有研究过社会人类学,不能根据了专门的学理来建立我的理论,可是我所处的时代是中国有史以来最艰危的时代。……我有爱国心,我有同情心,我便不忍不这样说。

——《续论“中华民族是一个”:答费孝通先生》顾颉刚(1939年5月)

材料四: 后来我明白了顾先生是激于爱国热情,……他的政治立场我是完全拥护的。……因为历史发展本身已经答复了我们当时辩论的问题。答案是中华民族既是一体,又是多元,……一体与多元原是辩证统一的概念。……我们这个统一的中华民族来之不易,历经几千年,是亿万人努力创造得来的成果,我们子子孙孙自应力保其繁荣、富强、完整、统一。……这一点我希望顾先生能含笑点头,予以同意。

——《顾颉刚先生百年祭》费孝通(1993年8月)

(1)根据材料一至四,顾颉刚先生提出“中华民族是一个”的原因是什么?

(2)根据材料一至四,概括顾颉刚先生和费孝通先生观点的异同。

二、简答题试题及答案:

答案:

日本侵华企图分裂中国;九一八事变,伪满洲国。

答案:

异:顾颉刚:认为只有一个民族,就是中华民族或中华民族的一体性;

费孝通:认为中国是多民族国家或中华民族的多元性。

同:都认同中华民族多元一体;

其共同目的都是团结抗日。

中心

论点:

学术观点是随着时局的变化、学者的立场、时代演变而变化的。学术辩论是为了增强了中华民族凝聚力和巩固国家的统一。

分论点一:

是什么

为什么

二人观点异同(12题)

当时时代:

个人立场:

时代演变:

日本侵华

费:留学归国的人类学家、民族学家/顾:历史学家

①中国特色社会主义的建设 ②党的民族区域自治制度 ③费孝通先生借鉴顾颉刚的观点提出了中华民族多元一体的基本特征。

分论点二:

怎么样

辩证评价

二人观点

局限性

进步性

顾:包含着否定国内少数民族的问题

费:基于西方民族学理论,仅看到民族多元性,

而未能与中国实际相结合

二人主张虽然不同,但是出发点都是为了唤起民族之团结,以共同抵御外侮。

理论提升:

③在新的历史时期,努力吸取历史上的经验与教训,思考今后应当如何增强中华民族凝聚力和巩固国家的统一。

① 社会存在决定社会意识

②学术研究应该相互借鉴

三、小论文试题分析及范文:

结合材料和所学知识,谈谈对顾费两位先生跨越六十多年的辩论的看法。

分析

顾劼刚先生和费孝通先生在中华民族的多元一体特征上存在分歧,顾老强调中华民族的一体性而费老强调其多元性,但他们最终都认同了多元一体的基本特征。

二老不同的观点来自他们不同的身份和所处的时代背景。在抗日战争时期,中国内外交困的情形之下,费孝通作为留学归国的人类学家和民族学家,更注重学术概念上民族的多样性,而顾劼刚先生作为历史学家,从历史和爱国主义的角度,更注重民族的一体性,主张建立抗日民族统一战线来抵御外侮。而在新中国成立之后,中国特色社会主义制度和民族区域自治制度的建设使费孝通先生吸取顾先生的观点加以修正完善,认识到多元一体的辩证统一。

二老的观点都存在其进步性与局限性。二老辩论的出发点都是为了增强民族凝聚力,促进民族团结,以图在抗日战争中共同拯救中国,巩固国家统一。另一方面,顾先生忽略否定了少数民族及事实存在的民族间的差异和矛盾,而费孝通先生的观点来自西方理论,忽略了中华民族特有的多元民族一体性,未能与中国实际相结合,有失偏颇。

社会存在决定社会意识,二老的辩论体现了当时的时代特征,也体现了在时代发展中,学术研究因相互借鉴而完善与进步。

范文

试题分析(3)

2022上海徐汇区一模卷 第四主题:法家之眼

一、材料

阅读下列材料,回答问题。

材料一:1902—1911 年间,法学家沈家本曾奉谕主持翻译西法、改造旧律、制定新律等方面事务。他认为:“申、韩(申不害和韩非)之学,以刻核(苛刻)为宗旨,恃威相劫,实专制之尤。泰西之学,以保护治安为宗旨,人人有自由之便利,人人不得稍越法律之范围。二者相衡,判然各别。”同时指出:“近今泰西政事,纯以法治,三权分立,互相维持”。

材料二:在沈家本的主持下,1907 年《大清新刑律》草案初成。其中关于“君臣之伦”的条款, 在旧律 44 个罪名中, 大约留下了 10 个,保留比例为 23%。关于“父子之伦”的条款, 在旧律约 33 个罪名中, 大约保留了 11 个,保留比例为 33%。关于“夫妇之伦”的条款, 旧律约有 15 个罪名, 新律正文全部取消。

12.材料一中的“申、韩之学”当指( )

A.儒家学说 B.法家学说 C.道家学说 D.墨家学说

13.提炼并归纳材料一中“判然各别”的具体表现。

14.结合所学,指出材料一中沈家本对中西方法律的认识有何疏漏?

二、简答题试题及答案:

答案:B

答案:

总论点:中西方法律实施的目的、基础、宗旨不同

分论点:① 中国古代法律以苛刻为宗旨 ;西方法律以保护社会稳定为宗旨

② 中国古代法律以以强权威慑为基础(保障);

西方法律以三权分立为基础(保障)。

③ 中国法律以巩固专制统治为目的;

西方法律通过规范民众行为,保障自由为目的。

答案:

沈家本忽视了中国古代法律体系中“德治”的因素;

也忽略了西方资本主义的法律 本质上是为资产阶级专政服务因素。

三、小论文试题分析及范文:

15.你如何看待沈家本的法学主张与实践?史论结合地说明你的观点。(15 分)

分析:

本题是观点评价题与事件评价题的综合运用。

首先,通过材料分析得出观点,沈家本的法学主张比较激进,他批判中国传统法律,赞赏西方的法律制度。然而他的法学实践,即在清末新政背景下,于1907年主持编写的《大清新刑律》虽然也有学习西方法律的一面,但是相对比较保守。由此得出结论,他的法学主张和实践存在矛盾之处。(结合13题、14题的答案)

其次,运用唯物史观评价二者出现矛盾的原因,可以从主观和客观两个角度分析,一方面是因为他本人学术思想的局限性,对东西方法律认识不够全面;另一方面,当时中国所处的时代,清政府开展新政的目的,中国传统思想的影响等因素决定了他法学实践的滞后。

再次,理论提升时,不要苛求古人,尽管其法学主张与实践存在矛盾,但是其法学实践还是推动了中国法律近代化的过程。此外还可以拓展思路,反思在改革的过程中,应该如何对待传统文化和外来文化。

沈家本的法学主张与实践是“矛盾”的,这种“矛盾”的根源深藏于晚清社会变革的时局之下,亦是在挽救民族危机的实践过程中对封建体制存废的交锋。

列强环伺下的晚清社会,民族危机进一步加深。为维护统治秩序,法学家沈家本奉谕翻译西法,改订新律。在这一过程中,他认识到中国法学之宗旨殊于泰西之法,并明确意识到导致两者差异的根本原因在于国家权力归属之区别。就材料中其法学观点看,他对西方法律体系实质的把握并不准确,未能意识到“泰西之法”的资产阶级属性;也在一定程度上忽视了中国古代儒家道德观念对法律的影响。

但是沈家本主动运用西方法学理念改造中国传统律法,客观上推动了中国法治近代化的进程。在《大清新刑律》草案相关条文中可见,他引入资产阶级的法学成果,试图突破封建纲常,以实现人的自由与平等。尽管他保留了部分关于“君臣之伦”“父子之伦”的条款,难以完全摆脱封建伦理的影响,但在司法层面的改良,向西方学习,这对当时的中国而言,毫无疑问是起到积极作用的。

沈家本的法学主张与实践顺应了历史潮流,推动了中国法律制度的近代化,这是值得肯定的。我们在进行改革发展中需要吸收先进的文化,也需要因俗而制,尊重传统文化。

范文

实战演练

2023 上海长宁区二模卷 第三主题: “万年清”号事件

一、材料

“万年清”号兵船是中国自建的第一艘暗轮(螺旋桨推进)轮船。1881 年因海难在吴淞口沉没。

材料一 “万年清”号基本资料

船型:木壳风帆蒸汽战舰 时间:1868 年 1 月开工,次年 6 月即告下水

工程师:(法)达士博 建造者:中国工人(福州船政局)

部件:几乎都是国外制造成型后运来中国,由工程师指导工人组装

图纸:以法国 1858 年 La Motte-Picquet 级炮舰为母型,体型上略加扩大

——整理自陈悦《近代国造舰船志》

1887 年,英国商船因操作失误撞击停泊状态的万年清号,致后者沉没。死难人数达 114 人,其中64 人为清朝各级文武官员。大量煤炭、官银和官方文书随船沉没。

材料二 事故发生后,总理衙门(晚清外交部门)聘请洋律师,将肇事船只所属公司告上英国在华最高法庭;以生还者张鸿禄(招商局创始人之一)为证人出庭作证。最终法庭按英国法律判英船全责,并赔偿损失。

——整理自张晓宇《1887 年万年清号事件的法律交涉》

此次诉讼也引起了媒体高度关注。

材料三 (泰西)承讯官既受禄于国家,即不敢受一毫贿赂。……当此案之未结,人咸为万年清船危,谓你包而(英肇事船名)船主系英人……刑司既为英官,……即稍偏袒其子民,亦不得斥为非是。而孰知准情核断,无枉无偏。

——《论英刑司讯断碰船案》,《申报》报道

材料四 试思所以能胜之者,未尝无故也。从前中国积弱久,欧西人协以某我,故难间。近则自强之机日起而有功,而西人以争利故,各国猜忌,不似从前之见好。……英人已(对中国人)加人一等矣。

——《万年清胜》,《点石斋画报》报道

(注:《申报》当时为外国人创办报刊,由中国人主笔;《点石斋画报》为《申报》副刊)

材料五 中国共获赔 10 万余两,远低于船只造价 24 万两。扣除洋人律师费 1.6 万两等,中国最终实际获得 17990 两。船上 6 名洋人乘客失物获赔 4000 两,但 170 多位中国人失物总共只赔 1 万多两。

——整理自张晓宇《1887 年万年清号事件的法律交涉》

二、简答题题目

14. 材料三、四认为中方胜诉的原因有哪些?你是否同意他们的观点?为什么?

15. 结合材料五和所学知识,你是否认为这场诉讼中方真正“胜诉”了?请说明理由。

11. “万年清”号的建造得益于

A.传教士的来华 B.洋务运动的开展 C.民族资本主义发展 D.清末新政的自救

12. 通过以上基本资料,合理推测福州船政局建立初期的建造能力。

13. 中国船只在中国境内被撞沉没,却由英国在华法庭按英国法律受理,这缘于哪一不平等条约体系的什么条款?

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.片面最惠国 D.领事裁判权

三、试题答案点拨

11.B(2 分)

12.

局限性: 福州船政局初期建造能力与西方有较大差距,尚难完成铁质舰船的建造。

不具备舰船设计能力,只能仿造与简单修改;无法生产部件,只能在西方专家的指导下进行组装;高级技术人员为西方所把持;

进步性:关注到蒸汽机动力的重要性,中国工人的工作效率很高。

13.AD(4 分)

答案:

原因:西方司法官之清廉;洋务运动使中国自强而获外国尊重,中国也利用

了西方各国间的矛盾。

观点:不同意,作为外国报刊,是基于殖民者的立场论述该事件;

当时人被洋务运动表面的自强所迷惑,未能认清其本质。

三、试题点拨

14. 分析:

本题是典型的观点评论题,有一定难度,容易写成开放性答案,答题时需要根据材料和出题者意图深度分析,得出题目的非开放性,表明明确的“不同意”观点。

答案

观点: 并未胜诉,赔款额远低于实际损失。

原因:

①未考虑该船历史地位和船名的象征意义以及官员伤亡、官银、煤炭、文件等其它损失;

②对个人的赔偿体现了华洋有别,毫无公正可言;

③领事裁判权作为严重侵犯中国主权的不平等条款,本质上就是一种不公平。

15.分析

相对于上题的观点评论题,本题评论观点难度不大,根据材料及题目的加了双引号的“胜诉”,可以明确得到答案——“没有胜诉”。

本题难点在于需要综合五则材料,从不同角度分析没有胜诉的原因,例如船的历史地位、船名的象征意义、经济损失、文件损失、华洋赔偿不公、条约的不平等性质等多角度考虑。

同课章节目录