上海历史高考小论文写作指导(二、关系评论题)课件

文档属性

| 名称 | 上海历史高考小论文写作指导(二、关系评论题)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 09:10:56 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

千古回首杏雨西湖边

纸伞朦胧间洒下阴影一片

眉眼低垂微敛

风声掠过指尖

素衣映湖中月 水光潋滟

把盏笑谈世间 酒色清浅

琴音何处寄

流星泯灭光阴

琉璃月下冰冷的空气

檐下花灯熟悉记忆

风动烛火似已熄

怀念忘川夜空中流萤

示范写作

上海高三历史二模小论文

写作指导

二、试题分析及写作示范

上海高三历史等级考试题分成四大主题,每个主题下有题头说明、阅读材料,中间穿插简答题,小论文位于第四主题的最后一道题,即压轴题,分值一般是15分,相对固定的问法是“你如何看待……事件、人物、观点”等。

根据小论文的题目,一般可以分成以下几种类型,即事件评论题、关系评论题、以小见大题、观点评论题以及其他混合型题型。

写作时,第四大题的的主题、题头说明及前几个简答题往往能给小论文提供思路。可以从“是什么”、“为什么”、“怎么样”三个角度切入,分成四个自然段写作,三个角度最好都能写到,或者根据题目材料选择其中两个角度重点写作。

本专题结合近年来,尤其是部编版教材使用后,上海高三各区模拟卷的第四主题,讲解分析小论文思路,并给出学生范文,以供参考。

导言

(一)、关系评论题

关系评价题主要是对思想文化、历史现象、历史事件等方面进行古今对比或者中外对比,分析探讨其出现差异的原因和结果,最终形成自己的看法。

(1)古今对比

①从时代背景角度分析古今变化的原因

②分析古今各自的进步性和局限性

③强调古今的互补性

(2)中西对比

① 分析不同时期,西方落后或者超过中国的内容、角度等,

从政治、经济、思想等角度分析双方出现差距的原因。

② 分析中国价值观的进步性和西方价值观的局限性。

位于北京中山公园的“保卫和平碑”(其实是牌坊),曾是写满中国近代屈辱历史的“克林德碑”,又随历史风云变幻曾改名“公理战胜碑”。一座牌坊,凝聚了三个时代的缩影。

(一)克林德碑

1900年6月,德国驻华公使克林德在前往总理衙门途中,与清军发生冲突,他开枪挑衅,被清军击毙。德国以“克林德事件”为借口,强迫清政府在不平等条约第一条作出如下承诺:

大清国国家业已声明,在遇害该处所竖立铭志之碑,与克大臣品位相配,列叙大清国大皇帝惋惜凶事之旨,书以拉丁、德、汉各文。……现于遇害处所建立牌坊一座,足满街衢……

1903年,克林德碑落成典礼上,一位在场的美国人赫德兰在《一个美国人眼中的晚清宫廷》中却写道:“(当时的)中国人认为,中国政府之所以建造这个石拱门,不是为了纪念克林德,而是为了纪念杀死克林德的人。”

2023长宁区二模卷第四题: 从屈辱之柱到和平丰碑

一、材料

试题分析(1)

(二)公理战胜碑

1918年,“克林德碑”被拆除。第二年,由协约国各方出面让德国将拆毁的牌坊移建中央公园(今中山公园),改称“公理战胜坊”。当时的政府公报中记载了开工仪式情形:

此次建筑缘于上年十一月欧战告终,我协商各国(协约国)得完全之胜利,京师市民正拟建坊以昭纪念。同时中法协进会亦有就克林德残碑改建纪念坊之议。爰即合议建筑作为公理战胜之纪念,亦表示永久和平之意。庶几他日中外人士瞻眺其间,足以永志不忘……礼毕(中外政治人物分别演说)咸以此项建筑所以表彰公理正义之成功,为世界和平安乐之基础。 ——政府公报《京师市政公所呈国务院报告协胜纪念建筑开工情形文》

(三)“保卫和平”牌坊

1952年,根据世界和平理事会建议,我国著名人士宋庆龄、郭沫若等11人,联名通电邀请世界和平人士赴京参加亚洲及太平洋区域和平会议。三十七个国家代表一致通过“告世界人民书”、“致联合国书”等决议。为纪念这一盛事,“公理战胜”碑改称“保卫和平”牌坊。

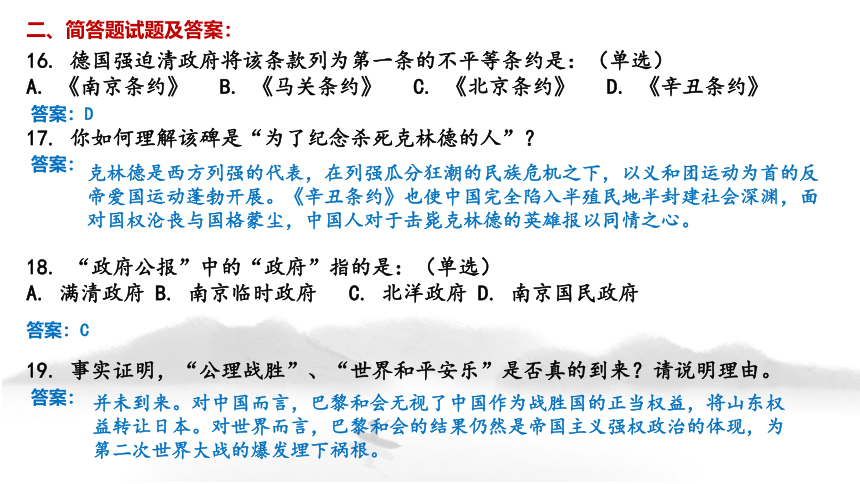

16. 德国强迫清政府将该条款列为第一条的不平等条约是:(单选)

A. 《南京条约》 B. 《马关条约》 C. 《北京条约》 D. 《辛丑条约》

17. 你如何理解该碑是“为了纪念杀死克林德的人”?

18. “政府公报”中的“政府”指的是:(单选)

A. 满清政府 B. 南京临时政府 C. 北洋政府 D. 南京国民政府

19. 事实证明,“公理战胜”、“世界和平安乐”是否真的到来?请说明理由。

二、简答题试题及答案:

并未到来。对中国而言,巴黎和会无视了中国作为战胜国的正当权益,将山东权益转让日本。对世界而言,巴黎和会的结果仍然是帝国主义强权政治的体现,为第二次世界大战的爆发埋下祸根。

答案:D

答案:

答案:C

答案:

克林德是西方列强的代表,在列强瓜分狂潮的民族危机之下,以义和团运动为首的反帝爱国运动蓬勃开展。《辛丑条约》也使中国完全陷入半殖民地半封建社会深渊,面对国权沦丧与国格蒙尘,中国人对于击毙克林德的英雄报以同情之心。

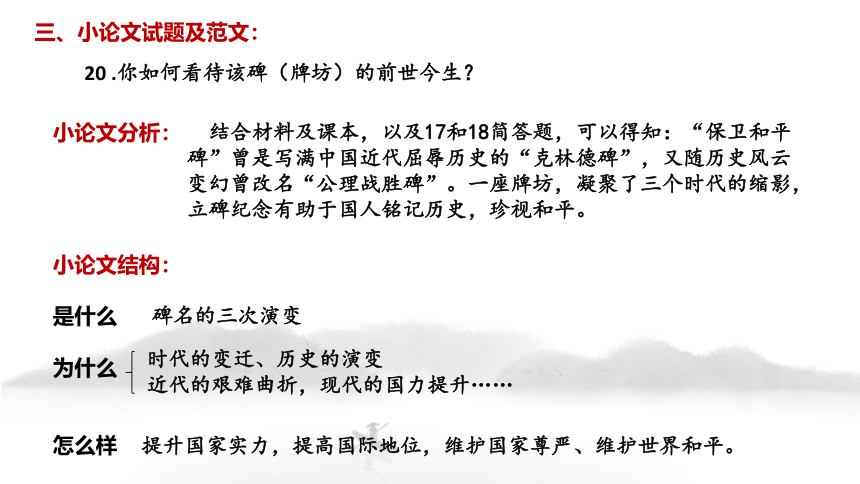

三、小论文试题及范文:

小论文分析:

结合材料及课本,以及17和18简答题,可以得知:“保卫和平碑”曾是写满中国近代屈辱历史的“克林德碑”,又随历史风云变幻曾改名“公理战胜碑”。一座牌坊,凝聚了三个时代的缩影,立碑纪念有助于国人铭记历史,珍视和平。

小论文结构:

碑名的三次演变

时代的变迁、历史的演变

近代的艰难曲折,现代的国力提升……

是什么

为什么

怎么样

提升国家实力,提高国际地位,维护国家尊严、维护世界和平。

20 .你如何看待该碑(牌坊)的前世今生?

克林德碑的前世今生凝聚了三个时代的缩影,也表现了和平经时代发展而成为大势所向。

林德碑的前世今生是中国近代社会变迁的缩影。克林德碑的建立源自八国联军侵华后不平等条约的签订,表现了积贫积弱的旧中国在半封建半殖民地背景下受到西方列强的压迫,而公理战胜碑则体现了一战后作为战胜国的中国获得了表面上的和平安乐,但巴黎和会的失利点明了中国仍处于被瓜分的地位。至新中国成立之后,保卫和平碑才真正诞生于自由独立国家,和平才真正到来。

而克林德碑的发展历程也表现了和平经曲折发展而成为时代所向。即使克林德碑被迫建立,但人民以此纪念杀死克林德的人,表现了其不屈的抗争,而公理战胜碑的建成典礼上,政府公报以此“表彰公理正义之成功,为世界和平安乐之基础”,表现了政府乃至人民对和平的渴望与向往,而保卫和平碑的建立表现了中国对得之不易的和平的珍惜,以及维护世界和平的决心。和平经曲折发展而最终得以实现,无可阻挡。

克林德碑的发展是时代的缩影,而其名称的变化也体现了一代代人民对和平的追求与奋斗,当今和平来之不易,我们应当积极构建人类命运共同体,一同维护世界和平。

范文(1)

“克林德碑”与“公理战胜”碑的前世,反映了近代中国屈辱而曲折的历史。而“保卫和平”牌坊的今生,则表现了中国乃至世界对和平的渴求,捍卫,以及中国国力的上升。

“克林德碑”的建立,是近代中国屈辱史的缩影。其演变为“公理战胜”碑,则折射出中国于一战后新格局中的不公待遇。克林德作为挑衅者,可谓罪有应得,但其未被唾弃,反有碑纪念,甚至有大清皇帝的“惋惜之词”,可谓奇耻大辱。于一战之后,其又改为“公里战胜”碑,表面上是将中国纳入了一战后所谓的“和平”格局,其实质仍是少数大国用以剥削的工具。中国也正是从这种环境中艰难发展,充满曲折。

“保卫和平”牌坊的建立,投影出二战后世界对于和平的殷切希望,以及中国国力的上升。1952年,中国于共产党领导下稳步发展,已有“醒狮”之相。其邀请世界各国人士参与和平会议,表现出了其国力以及国际地位的提升。有三十余个国家共同参与,也反映世界对于和平的殷切希望。因而,“保卫和平”牌坊正是新中国于共产党领导下走向复兴强盛的缩影。

综上,可见弱国无外交。只有提升国家硬实力,国际影响力和国际地位,方可维护国家尊严,乃至世界和平。

范文(2)

《愚公移山》出自《列子·汤问》。列子是道家思想代表人物之一。今存《列子》为东晋注疏本。千百年来,对“愚公移山”形象内涵的阐释在时代的呼唤下不断演变,最终成为中华民族的宝贵精神财富。

材料一 : 《佛说力士移山经》是《列子》“愚公移山”故事的“前文本”……所谓“北山愚公”与“河曲智叟”之名,即从《论语》所载孔子“上智”“下愚”之说而来……在张扬儒学的同时,《列子》又援佛入道,融化西来之佛学思想,以沟通释、道二家之津梁,其孤明先发已经为南北朝时期儒释道的文化融合导夫先路了。

——2016年 范子烨《“愚公移山”移自哪里?》

一、材料

2023虹口区二模 第四题: 愚公移山

试题分析(2)

材料三: 要使先锋队觉悟,下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。……中国古代有个寓言,叫做“愚公移山”。……现在也有两座压在中国人民头上的大山,一座叫做帝国主义,一座叫做封建主义。中国共产党早就下了决心,要挖掉这两座山。我们一定要坚持下去,一定要不断地工作,我们也会感动上帝的。这个上帝不是别人,就是全中国的人民大众。

——1945年毛泽东中共七大闭幕词《愚公移山》

材料二: (我)人生的观念应当是:——为公众的福利自由发展个人……怎样叫做自由发展个人?就是充量发挥己身潜蓄的能力,却不遵照固定的线路。……怎样叫做公众的福利?就是大家皆有的一份,而且是公共求得的福利。……怎样能实行了这个人生观念?就是努力。……“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增,何苦而不为乎”……我的人生观念就是“愚公移山论”。

——1918年11月傅斯年《人生问题发端》

13、根据材料一,《愚公移山》故事出现时学术思想上的发展特点是什么?(2分)

14、根据材料二,傅斯年的文章中,愚公指“具有个性的个人”,移山指“努力为公”,请选择其赋予《愚公移山》怎样的精神内核?(单选 2分)

A.古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力

B.中华民族面对困难,知难而进、坚持不懈的精神追求

C.中华民族崇尚的勤劳、坚韧、顽强、勇敢的民族精神

D.人生的意义是兼具个人自由与公众福利,个人要靠自己的努力去融入历史

15、根据材料三,指出毛泽东赋予《愚公移山》怎样的新的精神内核?(2分)并概括这篇文章的写作背景?(4分)

二、简答题试题及答案:

答案:儒释道三教互相影响互相借鉴,有合流的趋势。

答案:D

答案:

精神:下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。

背景:抗日战争即将胜利,中国共产党即将建设新中国。

是什么(过程)

南北朝:

1918年:

1945年:

“下定决心,不怕牺牲,排除万难,

去争取胜利。”

全民族同舟共济,共克时艰。

人生的意义是兼具个人自由与公众福利,

个人要靠自己的努力去融入历史

关注社会,探索救国道路……

不畏艰难,坚持不懈,

艰苦奋斗,改造自然

为什么

(原因)

怎么样

(影响)

客观

南北朝:

1918年:

1945年:

社会动荡,

三教逐渐融合

反映了人民征服自然需求

新文化运动后期,反映了先进的知识分子发动群众,救亡图存的理想

不同历史阶段的阐述者受所处时代的现实影响,把文学形象内化为自己的思想意识来呼应社会和时代的要求。

抗日战争即将胜利,以毛泽东为代表的的共产党人坚决抗日、争取全民族解放

中华民族宝贵的精神财富

理论提升

社会存在决定社会意识 / 在新的历史条件下,继承发扬光大愚公移山精神……

16、结合上述材料和所学知识,请你谈谈对“愚公移山”的形象内涵演变的看法?(15分)

三、小论文试题及范文:

小论文分析:

主观

愚公移山的形象内涵不断演变,而这种演变又基于时代的召唤。

愚公移山的形象内涵几度变迁。在儒学作为主流的背景下,道家列子融合佛学,儒学创造了愚公移山,表现了古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,而且近代傅斯年将愚公移山解释为人生的意义兼具个人自由与公众福利,个人要靠自我努力融入历史,毛泽东则将愚公移山解释为为人民大众的解放和反帝国主义反封建主义而不懈奋斗。

愚公移山形象内涵的阐释的演变基于时代的呼唤。随着佛教本土化,佛、道的发展,儒释道的融合成为必然趋势,而愚公推动了南北朝的三教融合,对古代人民的赞颂也体现了当时思想家对社会,民族的反思,至于近代西学东渐之下,民主自由思想传入,激励中国人民为个人自由与公众福利而奋斗,推动了五四运动,开始了新民主主义革命。在半殖民地半封建的中国,推翻帝国主义和封建主义成为历史使命,共产党作为无产阶级政党,排除万难去争取解放,符合时代背景和党的性质,最终实现国家独立。

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。对于愚公不同诠释体现时代的呼唤,而愚公精神同样推动了时代发展。

范文(1)

“愚公移山”形象内涵的阐释不断演变,顺应时代背景,成为中华民族精神的代表。

“愚公移山”形象内涵的阐释不断演变。该故事经过古代漫长的发展,反映了古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力;近代,傅斯年认为愚公指有个性的个人,移山指努力为公,认为其精神内核为人生的意义是兼具个人自由与公众福利,个人要依靠自己的努力融入历史;毛泽东则进一步将愚公移山精神上升到民族层面,赋予了它“下定决心、不怕牺牲、排除万难,去争取胜利”的新内核,体现了中华民族勤劳、顽强、勇敢的民族精神。

“愚公移山”形象内涵的阐释在时代的呼唤下不断演变。该故事的出现,体现了当时学术思想上在发扬儒学的同时,结合佛与道的思想。近代傅斯年赋予的精神内核源自中国内忧外患,民族危机深重,民众思想解放的时代背景,社会需要无数个个人的奋斗,实现公众福利,推动社会发展,完成救亡图存。而毛泽东给予的解释是处于抗日战争即将胜利的时刻,希望广大中国共产党员和人民群众能够坚定信念,奋斗到最后一刻,实现民族独立、人民解放的历史任务。

社会存在决定社会意识,愚公移山精神反映了中华民族知难而进、坚持不懈的精神追求,是中华民族宝贵的精神财富。

范文(2)

一、材料:

货币制度是国家经济治理的一个重要手段。

材料一:法币改革废除了银本位制度,使中国摆脱了1934年到1935年发生的经济危机。在抗日战争时期,统一的币制,也起到了对抗日伪货币的作用。

——2012年 潘连贵 中国人民银行上海总部《上海金融年鉴》编辑部副主任

材料二:法币的诞生,有其进步意义,统一了全国的货币。当时各个军阀、各个省都搞了一套自己的货币,那是非常混乱的,它(法币)毕竟还是统一了中国的货币,从经济上来说这是很重要的一件事情。 ——2012年 叶永烈 作家

材料三:法币的严重膨胀有四个原因:第一由于在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的重重掠夺下,农业工业生产不但不能发展,而且迅速衰落,使货币制度所依托的经济基础根本动摇……第二由于贪污浪费及反民主、反人民、反共的罪恶战争,使其财政亏空日益巨大……第三由于生产衰落,和国民党反动派政府放任美货倾销侵占中国市场,以致对外贸易的入超日益增加……第四以蒋宋孔陈四大家族为首的官僚资本集团,不但不来平稳物价,而且推波助澜,带头投机囤积,以便从混乱中猎取巨额利润。

——1949年3月 薛暮桥《从“法币”到“金圆券”》

试题分析(3)

2022上海虹口区一模卷 第四主题:两种货币的不同命运

材料四:蒋币是帝国主义、封建主义、官僚资本主义统治的产物,它是国民党反动派掠夺人民的重要工具,所以它必然会跟随着国民党反动统治的崩溃而崩溃。解放区新货币则是反帝国主义、反封建主义、反官僚资本主义的新民主主义的产物,它保护着广大人民的利益,且系新民主主义经济发展之一重要保证,所以它必然会跟着新民主主义革命的胜利而日益巩固。

——1949年3月 薛暮桥《解放区人民的新货币》

材料五: 改革与开放所带来的变化是如此剧烈,今天中国的境况,……解决了全球1/5人口的温饱问题,加入了世界贸易组织,举办了世界博览会,创造出全球排名第二的GDP,成为出口规模世界第一、进口规模世界第二的经济大国。……

人民币就像一面镜子,它明亮地照着中国的进步……人民币从来不是一个纯粹的经济话题,它……涉及金融、经济、政治、文化和军事……正在朝着法治化、市场化、国际化和自由化大步迈进的人民币,将会带给中国一场重大的变革。当变革完成,一个被国民所信任、被世界所尊重的国家将傲然挺立,最终造福的会是13亿中国人民。 ——2012年 第一财经 《人民币》

14.根据以上五则材料,分别概括两种货币不同的命运,将下列观点填写完整?(4分)

法币, 从有利于国家经济到 ① 而被取消。

人民币,代表着 ② 的胜利到走向国际化。

二、简答题试题及答案:

答案:① 严重膨胀 ② 新民主主义革命

15.根据材料一材料二材料四,分别概括选择两种货币发行的积极意义?(填写字母)(5分)

A. 全国解放,新中国的成立 B.摆脱世界经济危机

C. 有利于抗日战争 D. 保障广大人民的利益 E.统一货币

货币 积 极 意 义

法币

人民币

答案: 法币BCE, 人民币 AD

16、根据材料三材料五,概括导致两种货币不同命运的原因?(4分)

答案:

法币,其诞生有利于国家经济统一、发展和抵抗外敌入侵,但是由于帝国主义和统治阶级的共同压榨下,民国经济崩溃,最终被取消发行。

人民币,诞生于解放战争胜利之前,意味着统一政权的建立,有利于新生的中华人民共和国经济建设,在人民的共同努力下,改革开放国力增强,人民币向国际化迈进。(共6分)

三、小论文试题及范文:

17、根据材料及所学,你如何看待这两种货币的不同命运?

(20分)

分析:

是什么

为什么

怎么样

比较两种货币的命运,一个是有利于民国政府统治到通货恶性膨胀最终被金圆券取代。一个是新政权的货币到伴随着中华人民共和国经济的发展而不断发展。

政治方面,两种货币的诞生都是出于对政权巩固的需求。其命运则是反映了民国政府的腐败无能与中共积极有为,建设有中国特色社会主义。经济方面,两种货币的诞生都是出于稳定经济秩序,其命运则展示了民国政府经济建设的失败与改革开放的巨大成绩等。

运用经济基础与上层建筑、经济与政治的关系等唯物史观进行理论提升。

这两种货币的不同命运源于不同的政治,经济背景,反映近代至当代中国社会的转变与进步。

法币与人民币的不同命运源于不同的政治,经济背景。法币末期,政局动荡,国家动乱,农工业因受三座大山掠夺而衰落,外国向中国倾销商品,入超日益增加,法币所依托的经济基础根本动摇,发展环境极为恶劣,最后被取消的结局已成定局。而人民币发行后,解放区政治稳定,农工业不受三座大山掠夺而蓬勃发展。在新中国成立后,又进行了改革开放,中国经济规模不断扩大,人民币有稳定的经济基础根本,发展环境良好,必然随着中国的发展走向国际化。

法币与人民币反映了近代至当代中国社会的转型与进步。法币的诞生标志银本位制度的废除,它统一了全国的货币,反映了中国经济制度的进步。而人民币走向国际化则反映了当代中国社会的进步,经济迅速发展,军事强大,文化繁荣,中国国际地位上升。

由此可见,经济基础决定上层建筑,积极的新事物终将取代过时的消极的旧事物。

范文(1)

货币制度是国家经济治理的一个重要手段。另一方面,国家经济也影响货币的命运。

法币一方面促进了国民党经济的发展,它使中国摆脱世界经济危机,有利于抗日战争,统一了全国的货币。另一方面,国民党的统治充斥帝国主义,封建主义和官僚资本主义,经济基础根本动摇,财政亏空日益巨大,对外贸易的入超日益增加,统治集团趁乱牟利,都导致了经济的崩溃,法币也因严重膨胀而被取消。

而人民币一方面保护着广大人民的利益,是新民主主义经济发展的重要保证,在全国解放,新中国成立上有积极意义。另一方面,随着中国改革开放,经济实现了巨大飞跃,取得了如世界第二经济体等一系列巨大成就,中国的国际地位和影响力大幅提升,人民币也随之走向国际化。

经济基础决定上层建筑、货币的命运也受国家经济的影响。同时我们也不能忘记中国一代代人的努力,才让一个被国民所信任,被世界所尊重的国家傲然挺立,最终造福了中国人民。

范文(2)

实战演练

一、材料:

材料一:1596年(万历二十四年),英国女王伊丽莎白一世亲笔给中国万历皇帝写了一封信,内容如下:

天命英格兰诸国之女王伊丽莎白,致最伟大及不可战胜之君王陛下:

呈上此信之吾国忠实臣民约翰 纽伯莱,得吾人之允许而前往贵国各地旅行。

彼之能作此难事,在于完全相信陛下之宽宏与仁慈,认为在经历若干危险后,必能获得陛下之宽大接待,何况此行于贵国无任何损害,且有利于贵国人民。

彼既于此无任何怀疑,乃更乐于准备此一于吾人有益之旅行。

吾人认为:我西方诸国君王从相互贸易中所获得之利益,陛下及所有臣属陛下之人均可获得。

此利益在于输出吾人富有之物及输入吾人所需之物。吾人以为:我等天生为相互需要者,吾人必需互相帮助,吾人希望陛下能同意此点,而我臣民亦不能不作此类之尝试。

如陛下能促成此事,且给予安全通行之权,并给予吾人在于贵国臣民贸易中所极需之其他特权,则陛下实行至尊贵仁慈国君之能事,而吾人将永不能忘陛下之功业。吾人极愿吾人之请求为陛下之洪恩所允许,而当陛下之仁慈及于吾人及吾邻居时,吾人将力图报答陛下也。 愿上天保佑陛下。

注:信使约翰 纽伯莱和海船在前往中国的途中遭遇大风暴而遇难。中国和英国第一次官方沟通就此告终。

2023 上海宝山区二模卷 第四主题:两份国书

材料二:1793年(乾隆五十八年),英国国王乔治三世派马戛尔尼使团访华,并给乾隆帝递交了一封国书,内容如下:

乔治三世蒙天主恩,英国、法国及爱尔兰国王海主卫道者恭祝乾隆皇帝万万岁。

本王国自登基以来,事事以仁慈为怀,除了注意保障本士的和平和安全,使臣民得到幸福、道德和知识之外,在尽可能的能力范围内使全世界同受其惠。本着这种精神,即使在战争时期,我国在世界各地取胜之后,我们仍然让战败的敌人在公平条件下同享和平幸福。现在除了致力于在各方面超越前人,本国王也曾数次派遣本国优秀的学者远航,探索未知的之地这并不是为了占领或者扩张我们已有的足以满足我们需求的辽阔领土,更不是为了掠夺外国的财富,甚至不是为了本国臣民的对外经商行为,而是为了了解各地出产的产品,同落后地区交流幸福生活知识。我们同时还派遣船只运送动植物给贫瘠地区需要帮助的人。对于古老文明国家的物质和精神生活,本国王更是注重探询研究。

在皇帝陛下的统治下,贵国国家兴盛,为周围各国所敬仰。如今我们国家同世界各国和睦相处,本国王认为正是谋求我们两大文明帝国友好往来的好时机。本国民曾经常常到贵国经商,无疑双方都能因此受益。但双方往来需要行为规矩而不至于违反对方国家的法律和风俗。希望我的臣民不会在外生事。当然,我也希望他们不会受委屈。故此希望特派一位有权柄之人常驻贵国,管束我国臣民的行为,有委曲也可以保护他们。这样的办法可保诸事平安。

此次我所派去的乔治 马戛尔尼是本国王的亲戚。他是位勋爵,一位忠信善良的大臣,伦敦皇家学院的会员,曾代表我国去过很多重要国家,比如:俄罗斯、孟家拉任职。恳请皇帝陛下如同接待我一样地接待他。为避免特使出发后有变故,我另外委派了副使乔治-史当东。他同特使一样,也是德高望重,博学之人。再次恳请皇帝陛下能像接待特使那样接待他。

我知道皇帝陛下公正仁爱,恳请准许所差之人在贵地观光沐浴,以便回国时教化本国众人。至于所差之人,如皇帝陛下需用他们的学问,要他们办事,只管差使他们。对于住在贵国或去经商的我国臣民,如果他们遵守你们的法律法规,求皇帝陛下加恩。若有不是,即该处治。

特使临行之前,我特别嘱咐他一定要在皇帝陛下面前谨慎从事。我们由于各自的王位应象兄弟一样,希望能有一种兄弟般的友谊能够在我们中间常存。

祈求天主保佑皇帝陛下常享太平之福。

12.概括英国发出两份国书所处的时代背景。(5分)

13.从国书的内容看,两位英国国王对与中国交往的态度是(单选,2分)

A.诚恳 B.谦卑

C.平等 D.迫切

14.从作者意图的角度,概括两份国书的异同。(6分)

15.结合材料和所学,你如何看待这两封国书?(15分)

二、简答题

三、小论文

四、试题点拨

12、新航路的开辟,使人类第一次建立起跨域大陆和海洋的全球性联系,各大洲之间相对孤立状态被打破,世界开始逐步走向一个整体/西欧国家走上了对外殖民扩展的道路/全球性的商品流动,世界市场初步形成;(1分)随着资本主义在英国的不断发展,资产阶级革命后英国由王权专制的议会君主制改变为君主立宪制,逐步建立了资本主义的政治制度;(2分)从手工工场生产逐步转向大机器工厂生产的工业革命不断推进,为英国提供了向世界殖民扩张的经济和军事实力;(2分)

13、D。(2分)

14、同:以比较谦和的外交修辞,谋求用和平的方式开展对华的商贸活动,增加对中国的了解(2分);

异:后者意图/动机更强烈,谋求全面深入交往,包括要求外交的平等、建立正式的外交关系、扩大对华交往范围、拓展对包括中国在内的世界探索等。(4分)

15、本篇小论文可以运用唯物史观,从两份国书诞生的时代背景,尤其是经济发展、政治制度、思想心态等角度进行比较,探讨国书背后蕴含的内容。

千古回首杏雨西湖边

纸伞朦胧间洒下阴影一片

眉眼低垂微敛

风声掠过指尖

素衣映湖中月 水光潋滟

把盏笑谈世间 酒色清浅

琴音何处寄

流星泯灭光阴

琉璃月下冰冷的空气

檐下花灯熟悉记忆

风动烛火似已熄

怀念忘川夜空中流萤

示范写作

上海高三历史二模小论文

写作指导

二、试题分析及写作示范

上海高三历史等级考试题分成四大主题,每个主题下有题头说明、阅读材料,中间穿插简答题,小论文位于第四主题的最后一道题,即压轴题,分值一般是15分,相对固定的问法是“你如何看待……事件、人物、观点”等。

根据小论文的题目,一般可以分成以下几种类型,即事件评论题、关系评论题、以小见大题、观点评论题以及其他混合型题型。

写作时,第四大题的的主题、题头说明及前几个简答题往往能给小论文提供思路。可以从“是什么”、“为什么”、“怎么样”三个角度切入,分成四个自然段写作,三个角度最好都能写到,或者根据题目材料选择其中两个角度重点写作。

本专题结合近年来,尤其是部编版教材使用后,上海高三各区模拟卷的第四主题,讲解分析小论文思路,并给出学生范文,以供参考。

导言

(一)、关系评论题

关系评价题主要是对思想文化、历史现象、历史事件等方面进行古今对比或者中外对比,分析探讨其出现差异的原因和结果,最终形成自己的看法。

(1)古今对比

①从时代背景角度分析古今变化的原因

②分析古今各自的进步性和局限性

③强调古今的互补性

(2)中西对比

① 分析不同时期,西方落后或者超过中国的内容、角度等,

从政治、经济、思想等角度分析双方出现差距的原因。

② 分析中国价值观的进步性和西方价值观的局限性。

位于北京中山公园的“保卫和平碑”(其实是牌坊),曾是写满中国近代屈辱历史的“克林德碑”,又随历史风云变幻曾改名“公理战胜碑”。一座牌坊,凝聚了三个时代的缩影。

(一)克林德碑

1900年6月,德国驻华公使克林德在前往总理衙门途中,与清军发生冲突,他开枪挑衅,被清军击毙。德国以“克林德事件”为借口,强迫清政府在不平等条约第一条作出如下承诺:

大清国国家业已声明,在遇害该处所竖立铭志之碑,与克大臣品位相配,列叙大清国大皇帝惋惜凶事之旨,书以拉丁、德、汉各文。……现于遇害处所建立牌坊一座,足满街衢……

1903年,克林德碑落成典礼上,一位在场的美国人赫德兰在《一个美国人眼中的晚清宫廷》中却写道:“(当时的)中国人认为,中国政府之所以建造这个石拱门,不是为了纪念克林德,而是为了纪念杀死克林德的人。”

2023长宁区二模卷第四题: 从屈辱之柱到和平丰碑

一、材料

试题分析(1)

(二)公理战胜碑

1918年,“克林德碑”被拆除。第二年,由协约国各方出面让德国将拆毁的牌坊移建中央公园(今中山公园),改称“公理战胜坊”。当时的政府公报中记载了开工仪式情形:

此次建筑缘于上年十一月欧战告终,我协商各国(协约国)得完全之胜利,京师市民正拟建坊以昭纪念。同时中法协进会亦有就克林德残碑改建纪念坊之议。爰即合议建筑作为公理战胜之纪念,亦表示永久和平之意。庶几他日中外人士瞻眺其间,足以永志不忘……礼毕(中外政治人物分别演说)咸以此项建筑所以表彰公理正义之成功,为世界和平安乐之基础。 ——政府公报《京师市政公所呈国务院报告协胜纪念建筑开工情形文》

(三)“保卫和平”牌坊

1952年,根据世界和平理事会建议,我国著名人士宋庆龄、郭沫若等11人,联名通电邀请世界和平人士赴京参加亚洲及太平洋区域和平会议。三十七个国家代表一致通过“告世界人民书”、“致联合国书”等决议。为纪念这一盛事,“公理战胜”碑改称“保卫和平”牌坊。

16. 德国强迫清政府将该条款列为第一条的不平等条约是:(单选)

A. 《南京条约》 B. 《马关条约》 C. 《北京条约》 D. 《辛丑条约》

17. 你如何理解该碑是“为了纪念杀死克林德的人”?

18. “政府公报”中的“政府”指的是:(单选)

A. 满清政府 B. 南京临时政府 C. 北洋政府 D. 南京国民政府

19. 事实证明,“公理战胜”、“世界和平安乐”是否真的到来?请说明理由。

二、简答题试题及答案:

并未到来。对中国而言,巴黎和会无视了中国作为战胜国的正当权益,将山东权益转让日本。对世界而言,巴黎和会的结果仍然是帝国主义强权政治的体现,为第二次世界大战的爆发埋下祸根。

答案:D

答案:

答案:C

答案:

克林德是西方列强的代表,在列强瓜分狂潮的民族危机之下,以义和团运动为首的反帝爱国运动蓬勃开展。《辛丑条约》也使中国完全陷入半殖民地半封建社会深渊,面对国权沦丧与国格蒙尘,中国人对于击毙克林德的英雄报以同情之心。

三、小论文试题及范文:

小论文分析:

结合材料及课本,以及17和18简答题,可以得知:“保卫和平碑”曾是写满中国近代屈辱历史的“克林德碑”,又随历史风云变幻曾改名“公理战胜碑”。一座牌坊,凝聚了三个时代的缩影,立碑纪念有助于国人铭记历史,珍视和平。

小论文结构:

碑名的三次演变

时代的变迁、历史的演变

近代的艰难曲折,现代的国力提升……

是什么

为什么

怎么样

提升国家实力,提高国际地位,维护国家尊严、维护世界和平。

20 .你如何看待该碑(牌坊)的前世今生?

克林德碑的前世今生凝聚了三个时代的缩影,也表现了和平经时代发展而成为大势所向。

林德碑的前世今生是中国近代社会变迁的缩影。克林德碑的建立源自八国联军侵华后不平等条约的签订,表现了积贫积弱的旧中国在半封建半殖民地背景下受到西方列强的压迫,而公理战胜碑则体现了一战后作为战胜国的中国获得了表面上的和平安乐,但巴黎和会的失利点明了中国仍处于被瓜分的地位。至新中国成立之后,保卫和平碑才真正诞生于自由独立国家,和平才真正到来。

而克林德碑的发展历程也表现了和平经曲折发展而成为时代所向。即使克林德碑被迫建立,但人民以此纪念杀死克林德的人,表现了其不屈的抗争,而公理战胜碑的建成典礼上,政府公报以此“表彰公理正义之成功,为世界和平安乐之基础”,表现了政府乃至人民对和平的渴望与向往,而保卫和平碑的建立表现了中国对得之不易的和平的珍惜,以及维护世界和平的决心。和平经曲折发展而最终得以实现,无可阻挡。

克林德碑的发展是时代的缩影,而其名称的变化也体现了一代代人民对和平的追求与奋斗,当今和平来之不易,我们应当积极构建人类命运共同体,一同维护世界和平。

范文(1)

“克林德碑”与“公理战胜”碑的前世,反映了近代中国屈辱而曲折的历史。而“保卫和平”牌坊的今生,则表现了中国乃至世界对和平的渴求,捍卫,以及中国国力的上升。

“克林德碑”的建立,是近代中国屈辱史的缩影。其演变为“公理战胜”碑,则折射出中国于一战后新格局中的不公待遇。克林德作为挑衅者,可谓罪有应得,但其未被唾弃,反有碑纪念,甚至有大清皇帝的“惋惜之词”,可谓奇耻大辱。于一战之后,其又改为“公里战胜”碑,表面上是将中国纳入了一战后所谓的“和平”格局,其实质仍是少数大国用以剥削的工具。中国也正是从这种环境中艰难发展,充满曲折。

“保卫和平”牌坊的建立,投影出二战后世界对于和平的殷切希望,以及中国国力的上升。1952年,中国于共产党领导下稳步发展,已有“醒狮”之相。其邀请世界各国人士参与和平会议,表现出了其国力以及国际地位的提升。有三十余个国家共同参与,也反映世界对于和平的殷切希望。因而,“保卫和平”牌坊正是新中国于共产党领导下走向复兴强盛的缩影。

综上,可见弱国无外交。只有提升国家硬实力,国际影响力和国际地位,方可维护国家尊严,乃至世界和平。

范文(2)

《愚公移山》出自《列子·汤问》。列子是道家思想代表人物之一。今存《列子》为东晋注疏本。千百年来,对“愚公移山”形象内涵的阐释在时代的呼唤下不断演变,最终成为中华民族的宝贵精神财富。

材料一 : 《佛说力士移山经》是《列子》“愚公移山”故事的“前文本”……所谓“北山愚公”与“河曲智叟”之名,即从《论语》所载孔子“上智”“下愚”之说而来……在张扬儒学的同时,《列子》又援佛入道,融化西来之佛学思想,以沟通释、道二家之津梁,其孤明先发已经为南北朝时期儒释道的文化融合导夫先路了。

——2016年 范子烨《“愚公移山”移自哪里?》

一、材料

2023虹口区二模 第四题: 愚公移山

试题分析(2)

材料三: 要使先锋队觉悟,下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。……中国古代有个寓言,叫做“愚公移山”。……现在也有两座压在中国人民头上的大山,一座叫做帝国主义,一座叫做封建主义。中国共产党早就下了决心,要挖掉这两座山。我们一定要坚持下去,一定要不断地工作,我们也会感动上帝的。这个上帝不是别人,就是全中国的人民大众。

——1945年毛泽东中共七大闭幕词《愚公移山》

材料二: (我)人生的观念应当是:——为公众的福利自由发展个人……怎样叫做自由发展个人?就是充量发挥己身潜蓄的能力,却不遵照固定的线路。……怎样叫做公众的福利?就是大家皆有的一份,而且是公共求得的福利。……怎样能实行了这个人生观念?就是努力。……“子子孙孙,无穷匮也,而山不加增,何苦而不为乎”……我的人生观念就是“愚公移山论”。

——1918年11月傅斯年《人生问题发端》

13、根据材料一,《愚公移山》故事出现时学术思想上的发展特点是什么?(2分)

14、根据材料二,傅斯年的文章中,愚公指“具有个性的个人”,移山指“努力为公”,请选择其赋予《愚公移山》怎样的精神内核?(单选 2分)

A.古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力

B.中华民族面对困难,知难而进、坚持不懈的精神追求

C.中华民族崇尚的勤劳、坚韧、顽强、勇敢的民族精神

D.人生的意义是兼具个人自由与公众福利,个人要靠自己的努力去融入历史

15、根据材料三,指出毛泽东赋予《愚公移山》怎样的新的精神内核?(2分)并概括这篇文章的写作背景?(4分)

二、简答题试题及答案:

答案:儒释道三教互相影响互相借鉴,有合流的趋势。

答案:D

答案:

精神:下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。

背景:抗日战争即将胜利,中国共产党即将建设新中国。

是什么(过程)

南北朝:

1918年:

1945年:

“下定决心,不怕牺牲,排除万难,

去争取胜利。”

全民族同舟共济,共克时艰。

人生的意义是兼具个人自由与公众福利,

个人要靠自己的努力去融入历史

关注社会,探索救国道路……

不畏艰难,坚持不懈,

艰苦奋斗,改造自然

为什么

(原因)

怎么样

(影响)

客观

南北朝:

1918年:

1945年:

社会动荡,

三教逐渐融合

反映了人民征服自然需求

新文化运动后期,反映了先进的知识分子发动群众,救亡图存的理想

不同历史阶段的阐述者受所处时代的现实影响,把文学形象内化为自己的思想意识来呼应社会和时代的要求。

抗日战争即将胜利,以毛泽东为代表的的共产党人坚决抗日、争取全民族解放

中华民族宝贵的精神财富

理论提升

社会存在决定社会意识 / 在新的历史条件下,继承发扬光大愚公移山精神……

16、结合上述材料和所学知识,请你谈谈对“愚公移山”的形象内涵演变的看法?(15分)

三、小论文试题及范文:

小论文分析:

主观

愚公移山的形象内涵不断演变,而这种演变又基于时代的召唤。

愚公移山的形象内涵几度变迁。在儒学作为主流的背景下,道家列子融合佛学,儒学创造了愚公移山,表现了古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,而且近代傅斯年将愚公移山解释为人生的意义兼具个人自由与公众福利,个人要靠自我努力融入历史,毛泽东则将愚公移山解释为为人民大众的解放和反帝国主义反封建主义而不懈奋斗。

愚公移山形象内涵的阐释的演变基于时代的呼唤。随着佛教本土化,佛、道的发展,儒释道的融合成为必然趋势,而愚公推动了南北朝的三教融合,对古代人民的赞颂也体现了当时思想家对社会,民族的反思,至于近代西学东渐之下,民主自由思想传入,激励中国人民为个人自由与公众福利而奋斗,推动了五四运动,开始了新民主主义革命。在半殖民地半封建的中国,推翻帝国主义和封建主义成为历史使命,共产党作为无产阶级政党,排除万难去争取解放,符合时代背景和党的性质,最终实现国家独立。

社会存在决定社会意识,社会意识反作用于社会存在。对于愚公不同诠释体现时代的呼唤,而愚公精神同样推动了时代发展。

范文(1)

“愚公移山”形象内涵的阐释不断演变,顺应时代背景,成为中华民族精神的代表。

“愚公移山”形象内涵的阐释不断演变。该故事经过古代漫长的发展,反映了古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力;近代,傅斯年认为愚公指有个性的个人,移山指努力为公,认为其精神内核为人生的意义是兼具个人自由与公众福利,个人要依靠自己的努力融入历史;毛泽东则进一步将愚公移山精神上升到民族层面,赋予了它“下定决心、不怕牺牲、排除万难,去争取胜利”的新内核,体现了中华民族勤劳、顽强、勇敢的民族精神。

“愚公移山”形象内涵的阐释在时代的呼唤下不断演变。该故事的出现,体现了当时学术思想上在发扬儒学的同时,结合佛与道的思想。近代傅斯年赋予的精神内核源自中国内忧外患,民族危机深重,民众思想解放的时代背景,社会需要无数个个人的奋斗,实现公众福利,推动社会发展,完成救亡图存。而毛泽东给予的解释是处于抗日战争即将胜利的时刻,希望广大中国共产党员和人民群众能够坚定信念,奋斗到最后一刻,实现民族独立、人民解放的历史任务。

社会存在决定社会意识,愚公移山精神反映了中华民族知难而进、坚持不懈的精神追求,是中华民族宝贵的精神财富。

范文(2)

一、材料:

货币制度是国家经济治理的一个重要手段。

材料一:法币改革废除了银本位制度,使中国摆脱了1934年到1935年发生的经济危机。在抗日战争时期,统一的币制,也起到了对抗日伪货币的作用。

——2012年 潘连贵 中国人民银行上海总部《上海金融年鉴》编辑部副主任

材料二:法币的诞生,有其进步意义,统一了全国的货币。当时各个军阀、各个省都搞了一套自己的货币,那是非常混乱的,它(法币)毕竟还是统一了中国的货币,从经济上来说这是很重要的一件事情。 ——2012年 叶永烈 作家

材料三:法币的严重膨胀有四个原因:第一由于在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的重重掠夺下,农业工业生产不但不能发展,而且迅速衰落,使货币制度所依托的经济基础根本动摇……第二由于贪污浪费及反民主、反人民、反共的罪恶战争,使其财政亏空日益巨大……第三由于生产衰落,和国民党反动派政府放任美货倾销侵占中国市场,以致对外贸易的入超日益增加……第四以蒋宋孔陈四大家族为首的官僚资本集团,不但不来平稳物价,而且推波助澜,带头投机囤积,以便从混乱中猎取巨额利润。

——1949年3月 薛暮桥《从“法币”到“金圆券”》

试题分析(3)

2022上海虹口区一模卷 第四主题:两种货币的不同命运

材料四:蒋币是帝国主义、封建主义、官僚资本主义统治的产物,它是国民党反动派掠夺人民的重要工具,所以它必然会跟随着国民党反动统治的崩溃而崩溃。解放区新货币则是反帝国主义、反封建主义、反官僚资本主义的新民主主义的产物,它保护着广大人民的利益,且系新民主主义经济发展之一重要保证,所以它必然会跟着新民主主义革命的胜利而日益巩固。

——1949年3月 薛暮桥《解放区人民的新货币》

材料五: 改革与开放所带来的变化是如此剧烈,今天中国的境况,……解决了全球1/5人口的温饱问题,加入了世界贸易组织,举办了世界博览会,创造出全球排名第二的GDP,成为出口规模世界第一、进口规模世界第二的经济大国。……

人民币就像一面镜子,它明亮地照着中国的进步……人民币从来不是一个纯粹的经济话题,它……涉及金融、经济、政治、文化和军事……正在朝着法治化、市场化、国际化和自由化大步迈进的人民币,将会带给中国一场重大的变革。当变革完成,一个被国民所信任、被世界所尊重的国家将傲然挺立,最终造福的会是13亿中国人民。 ——2012年 第一财经 《人民币》

14.根据以上五则材料,分别概括两种货币不同的命运,将下列观点填写完整?(4分)

法币, 从有利于国家经济到 ① 而被取消。

人民币,代表着 ② 的胜利到走向国际化。

二、简答题试题及答案:

答案:① 严重膨胀 ② 新民主主义革命

15.根据材料一材料二材料四,分别概括选择两种货币发行的积极意义?(填写字母)(5分)

A. 全国解放,新中国的成立 B.摆脱世界经济危机

C. 有利于抗日战争 D. 保障广大人民的利益 E.统一货币

货币 积 极 意 义

法币

人民币

答案: 法币BCE, 人民币 AD

16、根据材料三材料五,概括导致两种货币不同命运的原因?(4分)

答案:

法币,其诞生有利于国家经济统一、发展和抵抗外敌入侵,但是由于帝国主义和统治阶级的共同压榨下,民国经济崩溃,最终被取消发行。

人民币,诞生于解放战争胜利之前,意味着统一政权的建立,有利于新生的中华人民共和国经济建设,在人民的共同努力下,改革开放国力增强,人民币向国际化迈进。(共6分)

三、小论文试题及范文:

17、根据材料及所学,你如何看待这两种货币的不同命运?

(20分)

分析:

是什么

为什么

怎么样

比较两种货币的命运,一个是有利于民国政府统治到通货恶性膨胀最终被金圆券取代。一个是新政权的货币到伴随着中华人民共和国经济的发展而不断发展。

政治方面,两种货币的诞生都是出于对政权巩固的需求。其命运则是反映了民国政府的腐败无能与中共积极有为,建设有中国特色社会主义。经济方面,两种货币的诞生都是出于稳定经济秩序,其命运则展示了民国政府经济建设的失败与改革开放的巨大成绩等。

运用经济基础与上层建筑、经济与政治的关系等唯物史观进行理论提升。

这两种货币的不同命运源于不同的政治,经济背景,反映近代至当代中国社会的转变与进步。

法币与人民币的不同命运源于不同的政治,经济背景。法币末期,政局动荡,国家动乱,农工业因受三座大山掠夺而衰落,外国向中国倾销商品,入超日益增加,法币所依托的经济基础根本动摇,发展环境极为恶劣,最后被取消的结局已成定局。而人民币发行后,解放区政治稳定,农工业不受三座大山掠夺而蓬勃发展。在新中国成立后,又进行了改革开放,中国经济规模不断扩大,人民币有稳定的经济基础根本,发展环境良好,必然随着中国的发展走向国际化。

法币与人民币反映了近代至当代中国社会的转型与进步。法币的诞生标志银本位制度的废除,它统一了全国的货币,反映了中国经济制度的进步。而人民币走向国际化则反映了当代中国社会的进步,经济迅速发展,军事强大,文化繁荣,中国国际地位上升。

由此可见,经济基础决定上层建筑,积极的新事物终将取代过时的消极的旧事物。

范文(1)

货币制度是国家经济治理的一个重要手段。另一方面,国家经济也影响货币的命运。

法币一方面促进了国民党经济的发展,它使中国摆脱世界经济危机,有利于抗日战争,统一了全国的货币。另一方面,国民党的统治充斥帝国主义,封建主义和官僚资本主义,经济基础根本动摇,财政亏空日益巨大,对外贸易的入超日益增加,统治集团趁乱牟利,都导致了经济的崩溃,法币也因严重膨胀而被取消。

而人民币一方面保护着广大人民的利益,是新民主主义经济发展的重要保证,在全国解放,新中国成立上有积极意义。另一方面,随着中国改革开放,经济实现了巨大飞跃,取得了如世界第二经济体等一系列巨大成就,中国的国际地位和影响力大幅提升,人民币也随之走向国际化。

经济基础决定上层建筑、货币的命运也受国家经济的影响。同时我们也不能忘记中国一代代人的努力,才让一个被国民所信任,被世界所尊重的国家傲然挺立,最终造福了中国人民。

范文(2)

实战演练

一、材料:

材料一:1596年(万历二十四年),英国女王伊丽莎白一世亲笔给中国万历皇帝写了一封信,内容如下:

天命英格兰诸国之女王伊丽莎白,致最伟大及不可战胜之君王陛下:

呈上此信之吾国忠实臣民约翰 纽伯莱,得吾人之允许而前往贵国各地旅行。

彼之能作此难事,在于完全相信陛下之宽宏与仁慈,认为在经历若干危险后,必能获得陛下之宽大接待,何况此行于贵国无任何损害,且有利于贵国人民。

彼既于此无任何怀疑,乃更乐于准备此一于吾人有益之旅行。

吾人认为:我西方诸国君王从相互贸易中所获得之利益,陛下及所有臣属陛下之人均可获得。

此利益在于输出吾人富有之物及输入吾人所需之物。吾人以为:我等天生为相互需要者,吾人必需互相帮助,吾人希望陛下能同意此点,而我臣民亦不能不作此类之尝试。

如陛下能促成此事,且给予安全通行之权,并给予吾人在于贵国臣民贸易中所极需之其他特权,则陛下实行至尊贵仁慈国君之能事,而吾人将永不能忘陛下之功业。吾人极愿吾人之请求为陛下之洪恩所允许,而当陛下之仁慈及于吾人及吾邻居时,吾人将力图报答陛下也。 愿上天保佑陛下。

注:信使约翰 纽伯莱和海船在前往中国的途中遭遇大风暴而遇难。中国和英国第一次官方沟通就此告终。

2023 上海宝山区二模卷 第四主题:两份国书

材料二:1793年(乾隆五十八年),英国国王乔治三世派马戛尔尼使团访华,并给乾隆帝递交了一封国书,内容如下:

乔治三世蒙天主恩,英国、法国及爱尔兰国王海主卫道者恭祝乾隆皇帝万万岁。

本王国自登基以来,事事以仁慈为怀,除了注意保障本士的和平和安全,使臣民得到幸福、道德和知识之外,在尽可能的能力范围内使全世界同受其惠。本着这种精神,即使在战争时期,我国在世界各地取胜之后,我们仍然让战败的敌人在公平条件下同享和平幸福。现在除了致力于在各方面超越前人,本国王也曾数次派遣本国优秀的学者远航,探索未知的之地这并不是为了占领或者扩张我们已有的足以满足我们需求的辽阔领土,更不是为了掠夺外国的财富,甚至不是为了本国臣民的对外经商行为,而是为了了解各地出产的产品,同落后地区交流幸福生活知识。我们同时还派遣船只运送动植物给贫瘠地区需要帮助的人。对于古老文明国家的物质和精神生活,本国王更是注重探询研究。

在皇帝陛下的统治下,贵国国家兴盛,为周围各国所敬仰。如今我们国家同世界各国和睦相处,本国王认为正是谋求我们两大文明帝国友好往来的好时机。本国民曾经常常到贵国经商,无疑双方都能因此受益。但双方往来需要行为规矩而不至于违反对方国家的法律和风俗。希望我的臣民不会在外生事。当然,我也希望他们不会受委屈。故此希望特派一位有权柄之人常驻贵国,管束我国臣民的行为,有委曲也可以保护他们。这样的办法可保诸事平安。

此次我所派去的乔治 马戛尔尼是本国王的亲戚。他是位勋爵,一位忠信善良的大臣,伦敦皇家学院的会员,曾代表我国去过很多重要国家,比如:俄罗斯、孟家拉任职。恳请皇帝陛下如同接待我一样地接待他。为避免特使出发后有变故,我另外委派了副使乔治-史当东。他同特使一样,也是德高望重,博学之人。再次恳请皇帝陛下能像接待特使那样接待他。

我知道皇帝陛下公正仁爱,恳请准许所差之人在贵地观光沐浴,以便回国时教化本国众人。至于所差之人,如皇帝陛下需用他们的学问,要他们办事,只管差使他们。对于住在贵国或去经商的我国臣民,如果他们遵守你们的法律法规,求皇帝陛下加恩。若有不是,即该处治。

特使临行之前,我特别嘱咐他一定要在皇帝陛下面前谨慎从事。我们由于各自的王位应象兄弟一样,希望能有一种兄弟般的友谊能够在我们中间常存。

祈求天主保佑皇帝陛下常享太平之福。

12.概括英国发出两份国书所处的时代背景。(5分)

13.从国书的内容看,两位英国国王对与中国交往的态度是(单选,2分)

A.诚恳 B.谦卑

C.平等 D.迫切

14.从作者意图的角度,概括两份国书的异同。(6分)

15.结合材料和所学,你如何看待这两封国书?(15分)

二、简答题

三、小论文

四、试题点拨

12、新航路的开辟,使人类第一次建立起跨域大陆和海洋的全球性联系,各大洲之间相对孤立状态被打破,世界开始逐步走向一个整体/西欧国家走上了对外殖民扩展的道路/全球性的商品流动,世界市场初步形成;(1分)随着资本主义在英国的不断发展,资产阶级革命后英国由王权专制的议会君主制改变为君主立宪制,逐步建立了资本主义的政治制度;(2分)从手工工场生产逐步转向大机器工厂生产的工业革命不断推进,为英国提供了向世界殖民扩张的经济和军事实力;(2分)

13、D。(2分)

14、同:以比较谦和的外交修辞,谋求用和平的方式开展对华的商贸活动,增加对中国的了解(2分);

异:后者意图/动机更强烈,谋求全面深入交往,包括要求外交的平等、建立正式的外交关系、扩大对华交往范围、拓展对包括中国在内的世界探索等。(4分)

15、本篇小论文可以运用唯物史观,从两份国书诞生的时代背景,尤其是经济发展、政治制度、思想心态等角度进行比较,探讨国书背后蕴含的内容。

同课章节目录