2.2《红烛》课件(共17张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件(共17张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 16:18:01 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

二、知人论世

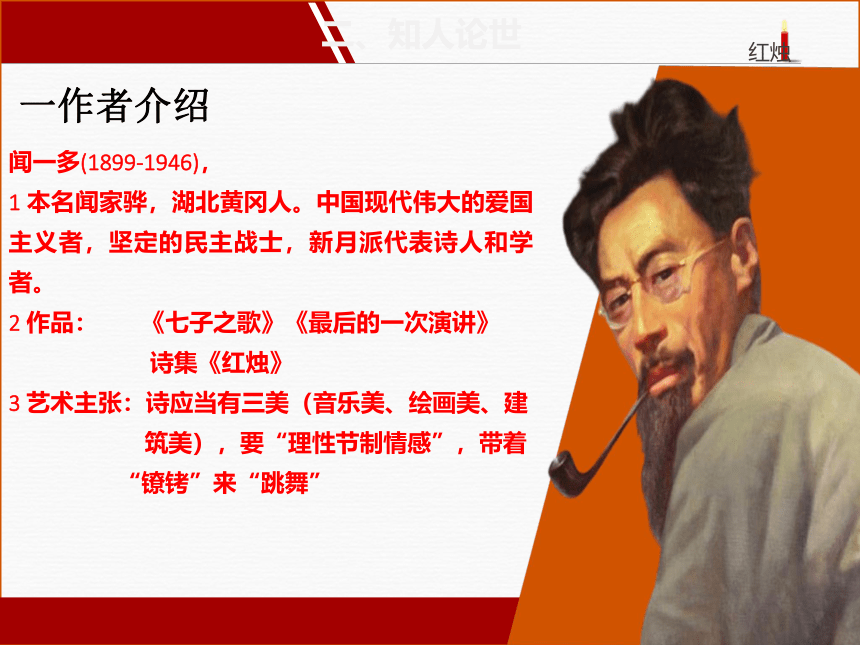

闻一多(1899-1946),

1 本名闻家骅,湖北黄冈人。中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,新月派代表诗人和学者。

2 作品: 《七子之歌》《最后的一次演讲》

诗集《红烛》

3 艺术主张:诗应当有三美(音乐美、绘画美、建

筑美),要“理性节制情感”,带着

“镣铐”来“跳舞”

一作者介绍

二写作背景

这首诗写于1923 年。诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

其时,诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被五四运动的洪流冲激过的、从“世家望族、书香门第”里挣脱的书生,与当时千千万万的青年知识分子一样,面临历史的选择,思考着人生和自我的价值。

读准字音

读准节奏

体会情感

三 大声朗读 感知作品

问题1:自读第1节,(1)写了红烛的什么?(2)用了什么方法?(3)作者想表达什么?

红烛的红,类比为红心的红。

红心的红:赤诚、热烈、忠诚;

根据作者的类比,同理推之:

红烛的红色也是代表:赤诚、热烈、忠诚。

(2)类比

(1)写了红烛的色

(3)赞美红烛的赤诚、热烈、忠诚

四 阅读思考

这两节诗,诗人用设问手法,自问自答,生动的表现了一个思考觉悟的过程。

“不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈。前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也有力地表现了“红烛”精神的可贵,表现了诗人对“红烛”精神的敬仰。

问题2:自读2、3节,诗中的“误”是何意?

先说红烛“一误再误”,后又写“不

误不误”是不是矛盾?

“误”是误解的意思

这样的身躯、这样的灵魂为何要燃烧,要在火光中毁灭自己的身躯?诗人迷茫了,如同在生活中的迷茫,找不到方向和思考不透很多问题。矛盾!冲突!在曾有的矛盾冲突中诗人坚定了自己的信念。因为,诗人坚定地说:“不误!不误”。诗人已经找到了生活的方向,准备朝着理想中的光明之路迈进,即使自己被烧成灰也在所不惜。

问题3:自读第4节,怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来

问题4:自读第6节,如何理解“红烛急得流泪!

用“着急流泪”表现出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

问题5:自读第9节,怎样理解“莫问收获,但问耕耘。”

诗人呼唤红烛,其实是劝勉自己:为社会彻底奉献自己。诗情得到了凝聚与升华。

问题6:为什么在开头要引用李商隐的诗句

诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子统领全篇,不仅引出了诗歌的言说对象,也概括了诗歌的主旨,是诗歌的主题所在、中心所在,全诗以这句诗为线索来赞美红烛。

问题7:结合全诗分析,“红烛”象征什么?

红烛的“红”象征:赤诚、热烈、忠诚。

红烛的“光”象征:红烛牺牲自我,拯救世人的理想信念。

红烛的“泪”象征:因拯救祖国、拯救世人的理想受到阻碍而产生的着急焦虑之情。

“红烛”象征:为了拯救世人而主动牺牲自我的理想人格的化身。

五 分析作品内容

蜡炬成灰泪始干

红烛的“灰”

红烛的“泪”

(2-4)

(5-7)

问

答

赞颂

自我牺牲

拯救世人的精神

问

答

高度的社会责任感

红烛的“色”

赤诚、热烈、忠诚

(1)

总结红烛精神

彻底的奉献

“泪”表达的是因拯救祖国、拯救世人的理想受到阻碍而产生的着急焦虑之情。

(8-9)

特点

自焚

流泪

红色

借赞颂红烛表达自己甘愿为祖国自我牺牲彻底奉献的情感

情感

六 分析诗人情感的变化过程

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量——扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

1.诵读这首诗。

2.课外阅读闻一多《死水》等诗。

六 作业

二、知人论世

闻一多(1899-1946),

1 本名闻家骅,湖北黄冈人。中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,新月派代表诗人和学者。

2 作品: 《七子之歌》《最后的一次演讲》

诗集《红烛》

3 艺术主张:诗应当有三美(音乐美、绘画美、建

筑美),要“理性节制情感”,带着

“镣铐”来“跳舞”

一作者介绍

二写作背景

这首诗写于1923 年。诗人准备出版自己的第一部诗集,在回顾自己数年来的理想探索历程和诗作成就时,写下了这首名诗《红烛》,将它作为同名诗集《红烛》的序诗。

其时,诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被五四运动的洪流冲激过的、从“世家望族、书香门第”里挣脱的书生,与当时千千万万的青年知识分子一样,面临历史的选择,思考着人生和自我的价值。

读准字音

读准节奏

体会情感

三 大声朗读 感知作品

问题1:自读第1节,(1)写了红烛的什么?(2)用了什么方法?(3)作者想表达什么?

红烛的红,类比为红心的红。

红心的红:赤诚、热烈、忠诚;

根据作者的类比,同理推之:

红烛的红色也是代表:赤诚、热烈、忠诚。

(2)类比

(1)写了红烛的色

(3)赞美红烛的赤诚、热烈、忠诚

四 阅读思考

这两节诗,诗人用设问手法,自问自答,生动的表现了一个思考觉悟的过程。

“不误,不误”采用反复的手法,否定语气更加强烈。前后两种截然相反的回答,表明了诗人的醒悟,包含着诗人对先前自作聪明的惭愧,也有力地表现了“红烛”精神的可贵,表现了诗人对“红烛”精神的敬仰。

问题2:自读2、3节,诗中的“误”是何意?

先说红烛“一误再误”,后又写“不

误不误”是不是矛盾?

“误”是误解的意思

这样的身躯、这样的灵魂为何要燃烧,要在火光中毁灭自己的身躯?诗人迷茫了,如同在生活中的迷茫,找不到方向和思考不透很多问题。矛盾!冲突!在曾有的矛盾冲突中诗人坚定了自己的信念。因为,诗人坚定地说:“不误!不误”。诗人已经找到了生活的方向,准备朝着理想中的光明之路迈进,即使自己被烧成灰也在所不惜。

问题3:自读第4节,怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来

问题4:自读第6节,如何理解“红烛急得流泪!

用“着急流泪”表现出红烛一心为人世间创造光明,唯恐不能为人世间创造光明,以无私奉献为天职的灵魂。

问题5:自读第9节,怎样理解“莫问收获,但问耕耘。”

诗人呼唤红烛,其实是劝勉自己:为社会彻底奉献自己。诗情得到了凝聚与升华。

问题6:为什么在开头要引用李商隐的诗句

诗人用李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”作为引子统领全篇,不仅引出了诗歌的言说对象,也概括了诗歌的主旨,是诗歌的主题所在、中心所在,全诗以这句诗为线索来赞美红烛。

问题7:结合全诗分析,“红烛”象征什么?

红烛的“红”象征:赤诚、热烈、忠诚。

红烛的“光”象征:红烛牺牲自我,拯救世人的理想信念。

红烛的“泪”象征:因拯救祖国、拯救世人的理想受到阻碍而产生的着急焦虑之情。

“红烛”象征:为了拯救世人而主动牺牲自我的理想人格的化身。

五 分析作品内容

蜡炬成灰泪始干

红烛的“灰”

红烛的“泪”

(2-4)

(5-7)

问

答

赞颂

自我牺牲

拯救世人的精神

问

答

高度的社会责任感

红烛的“色”

赤诚、热烈、忠诚

(1)

总结红烛精神

彻底的奉献

“泪”表达的是因拯救祖国、拯救世人的理想受到阻碍而产生的着急焦虑之情。

(8-9)

特点

自焚

流泪

红色

借赞颂红烛表达自己甘愿为祖国自我牺牲彻底奉献的情感

情感

六 分析诗人情感的变化过程

四 扬 三 抑

第1节:赞叹红烛的“红”——扬

第2节:困惑于红烛的自焚——抑

第3节:振奋于红烛的创造能量——扬

第4节:追问红烛的伤心流泪——抑

第5-7节:欣喜于红烛的伟绩——扬

第8节:掂量灰心与创造的份量——抑

第9节:红烛精神的总结——扬

诗人面对红烛,心绪起伏,或惊叹赞美,或惊疑发问,或自求解答,诗情的流动形成起伏的波澜,诗篇的节奏抑扬顿挫,形象鲜明而又饱含哲理。

1.诵读这首诗。

2.课外阅读闻一多《死水》等诗。

六 作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读