2022-2023学年吉林省白山市六盟校联考高二(下)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年吉林省白山市六盟校联考高二(下)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 404.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 22:07:58 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年吉林省白山市六盟校联考高二(下)期末历史试卷

一、单选题(本大题共24小题,共48.0分)

1. 如图所示为我国新石器时代某一文化遗存的代表性器物——月牙纹彩陶罐,它唇部饰黑彩,腹部绘制一周白衣黑彩月牙纹样,折腹处饰一周黑彩带状纹。该器物最有可能出土于( )

A. 辽河流域的红山文化遗址 B. 黄河中游的仰韶文化遗址

C. 长江下游的良渚古城遗址 D. 黄河下游的龙山文化遗址

2. 春秋前期,鲁国大夫季氏和叔孙氏一度掌握鲁国政权。春秋后期,季氏的家臣南蒯、叔孙氏的家臣阳虎起来反对家主,并掌握了鲁国政权,出现了“陪臣执国命”的局面。这些史实反映了( )

A. 分封制的逐步瓦解 B. 爵位继承制被破坏 C. 周天子的权势衰微 D. 霸权更迭较为频繁

3. 据睡虎地秦简《法律答问》记载,在秦代,对基层法吏而言,虽有律文,但不明晰之处依然很多,一些近似的法律术语、量刑标准甚至需要上级部门作出专门解释。据此可知,秦代( )

A. 法律体系内容严密 B. 律令解读不可或缺 C. 基层政府无自主权 D. 权力制衡机制健全

4. 汉武帝即位后,国家财政从“京师之钱累百钜万,贯朽而不可校”,转而陷入“赋税既竭,不思以奉战士”的窘境。导致这一变化的重要原因是( )

A. 币制改革减少货币发行量 B. 盐铁官营加重百姓的负担

C. 政府实施主动的边疆政策 D. 工商业发展受到政府限制

5. 有学者在评述西晋政治时说:“曹魏时代的高官们跟着司马氏祖孙一道迈入了晋代门槛,只要忠心耿耿,就可以禄位永保,世代相袭。父子、兄弟甚至整个家族的成员,源源不断地进入西晋政权。”由此可知,西晋( )

A. 士族政治具有较强封闭性 B. 宗室贵族形成专权局面

C. 国家政权被曹魏高官控制 D. 官僚队伍来源较为广泛

6. 北载政权在迁都洛阳以后开凿的龙门石窟和巩县石窟中,飞天的形象变半裸上身、赤足为短衣、长裙曳地不露足的汉族女子形象:面部及身躯由肥壮变为清瘦、窈究:表情、舞姿改豪放为含蓄柔美,这些变化说明当时( )

A. 佛教开启本土化的进程 B. 佛教文化有强大吸引力

C. 民族迁移与汉化一致性 D. 文化心理认同开始形成

7. 开耀元年(681年),唐高宗敕文“县令有声绩可称,先宜进考。员外郎、侍御史、京兆河南判司,及自余清望官(三品以上中央高级官员),先于县令内简择”。由此可推知,这一敕文( )

A. 体现了大兴文治 B. 促进了地方治理 C. 改革了选官制度 D. 提高了县令职级

8. 唐代寒食节的蹴鞠活动非常盛行,宫内宫外、皇帝大臣都喜爱蹴鞠。唐人仲无颇在《气毬赋》中描写过当时人们在寒食节蹴鞠的情景:“广场春霁,寒食景妍。交争竞逐,驰突喧阗。或略地以丸走。乍临空以月圆。可转之功,混成之会。虽无侣而是匹,谅有皮之足贵。”据此可知,在唐代( )

A. 社会生活风气相对开放 B. 都市流行高雅的娱乐活动

C. 诗歌以写节日活动为主 D. 统治者好恶决定蹴鞠兴衰

9. 据《宋会要辑稿》记载,“天下转漕,仰给在此一渠水”“汴水横亘,首承大河,漕引江湖,利尽南海。朝廷创置榷场以通南北之货……内足以专课息之源,外足以固邻国之好”。这表明宋朝时期( )

A. 水陆交通通达度较高 B. 政府主导商品经济活动

C. 外交活动屈辱性明显 D. 商品交易打破时空限制

10. 如表所示是宋高宗时期主战派高官的言论(部分)。该材料可用于说明( )

人物 言论

宰相张浚 使事兵家机权,日后终归于和,未可遽绝

参知政事陈与义 和议成,岂不贤于用兵?不成则用兵必不免

宰相吕颐浩 古者交兵,使在其间,既不可因战而废和,又不可因和而忘战

A. 宋金南北对峙形成的原因 B. 靖康之变发生的必然性

C. 南宋官僚体系内党争严重 D. 崇文抑武国策遭到抵制

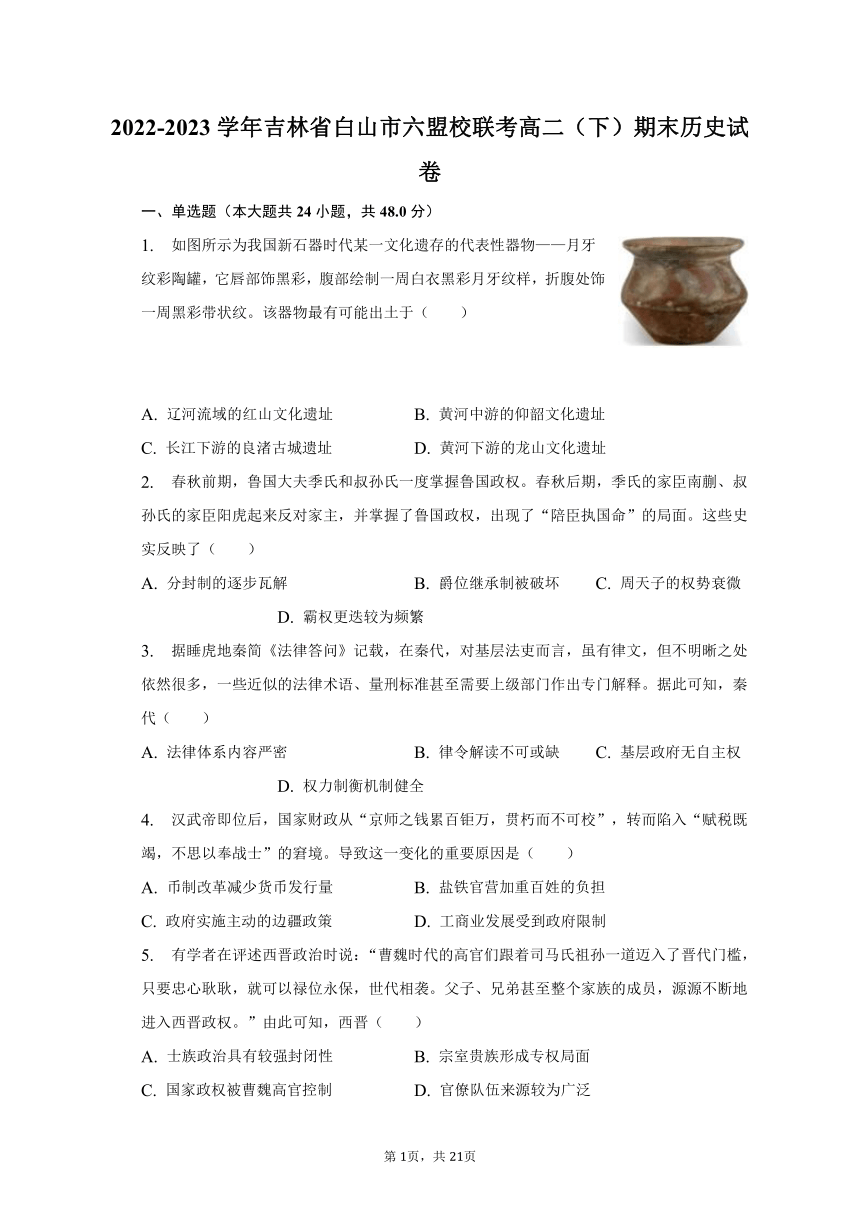

11. 如图所示为宋元时期的扇式风箱变迁,这可用于说明( )

金家《武经总要》记载单扇式风箱图;与炼炉直挂相连,没有克服间歇鼓风的不足

元代《铸铁拌图》:两扇门上分别设有两根拉杆,使一次鼓入炉内的气流量增大,以产生连续的气流鼓风

A. 冶金业动力实现革新 B. 家庭式劳作方式的完善

C. 农业灌溉条件的改善 D. 生产工艺的传承与革新

12. 《元史 百官志七》载:“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣。”由此可知,元代创立行省制旨在( )

A. 协调中央与地方的关系 B. 加强专制主义中央集权

C. 变革地方行政管理模式 D. 缓解统治阶层内部矛盾

13. 宋元之际,棉花种植流传于闽广、关陕一带。到明代,棉花种植迅速发展,已“遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉”。这反映出明代( )

A. 植棉成为致富的不二选择 B. 农产品商品化趋势明显

C. 弃农经商的现象较为普遍 D. 农业经营模式发生变化

14. 被朱元璋赐以“江南第一家”美称的郑氏家族中世代传承的《郑氏规范》在中国传统家训教化史上具有重要地位,表1所示为其内容节选。这反映出《郑氏规范》( )

第一条 立祠堂一所,以奉先世神主,出入必告

第十一条 凡为子者必孝其亲,为妻者必敬其夫,为兄者必爱其弟,为弟者必恭其兄

第十八条 子孙赌博无赖及一应违于礼法之事……则陈于官而放绝之……于宗图上削其名

第八十八条 子孙出仕,有以赃墨闻者,生则于《谱图》上削去其名,死则不许入祠堂

第九十一条 宗族无所归者,量拨房屋以居之。更劝勿用火葬,无地者听埋义冢之中

A. 符合官方主流思想 B. 维护封建伦理秩序 C. 强调尊卑等级关系 D. 利于巩固宗法制度

15. 明代设六科给事中(正六品),“凡制敕宣行,大事覆奏,小事署而颁之……内外章疏下,分类抄集,参署付部,驳正其违误焉”,六部官员“无敢抗科参而自行者”。由此可见,六科给事中的设立( )

A. 有助于规范六部的职权 B. 旨在完善官吏监督体制

C. 利于减少行政决策失误 D. 强化了中枢机构的权力

16. 乾隆二十四年(1759年),清政府以丝绸价格上涨为由,禁止丝绸出口。不久,禁令解除,但直至鸦片战争爆发,清朝对丝绸出口的数量、质量等仍有种种限制。这一举措( )

A. 保护了国内丝绸市场 B. 抑制了商品经济发展

C. 加速了自然经济解体 D. 使对外贸易长期入超

17. 中国传统文化认为,个人作为社会、国家、民族的一分子,应该心系他人、心怀社稷。北宋理学家张载的名言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,历代传诵不衰。这表明中国传统文化( )

A. 强调道义责任 B. 倡导经世务实 C. 追求和谐共生 D. 崇尚守正创新

18. 古代朝鲜“谓伏鸡曰抱”,“抱”的字义为“鸟伏卵”。如表摘录了部分中华典籍中对“抱”上述字义的运用。由此可知( )

记载 文献

花尽叶长蚕又抱,子规啼未了 《谒金门》

凡蚕用浴法,唯嘉、湖两郡直待清明抱产 《天工开物 乃服 蚕浴》

A. 朝鲜文化与中华文化同源共祖 B. 汉字文化起源于朝鲜

C. 古朝鲜人具有很高的汉文造诣 D. 中华文化具有包容性

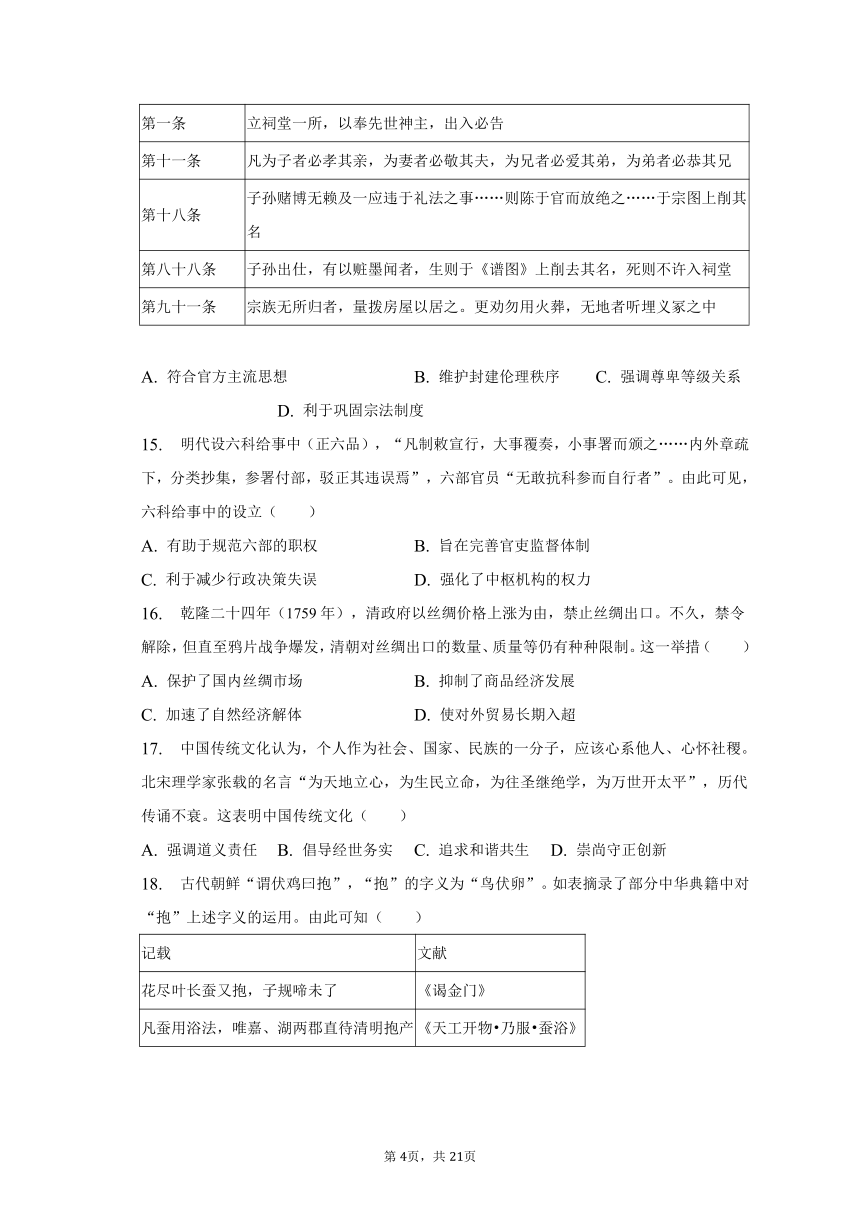

19. 格里芬是希腊神话中的一种鹰头狮身有翅的怪兽。公元前7世纪以来,格里芬形象在欧亚草原上广泛传播,并出现了与当地动物崇拜结合的许多形式。如图所示是在战国匈奴墓出土的类似格里芬的金雕像。由此可知( )

A. 丝路的文化交流促进了民族融合

B. 亚历山大东征征服了匈奴人

C. 草原丝绸之路开启中外文化交流

D. 古希腊文化的影响力较强

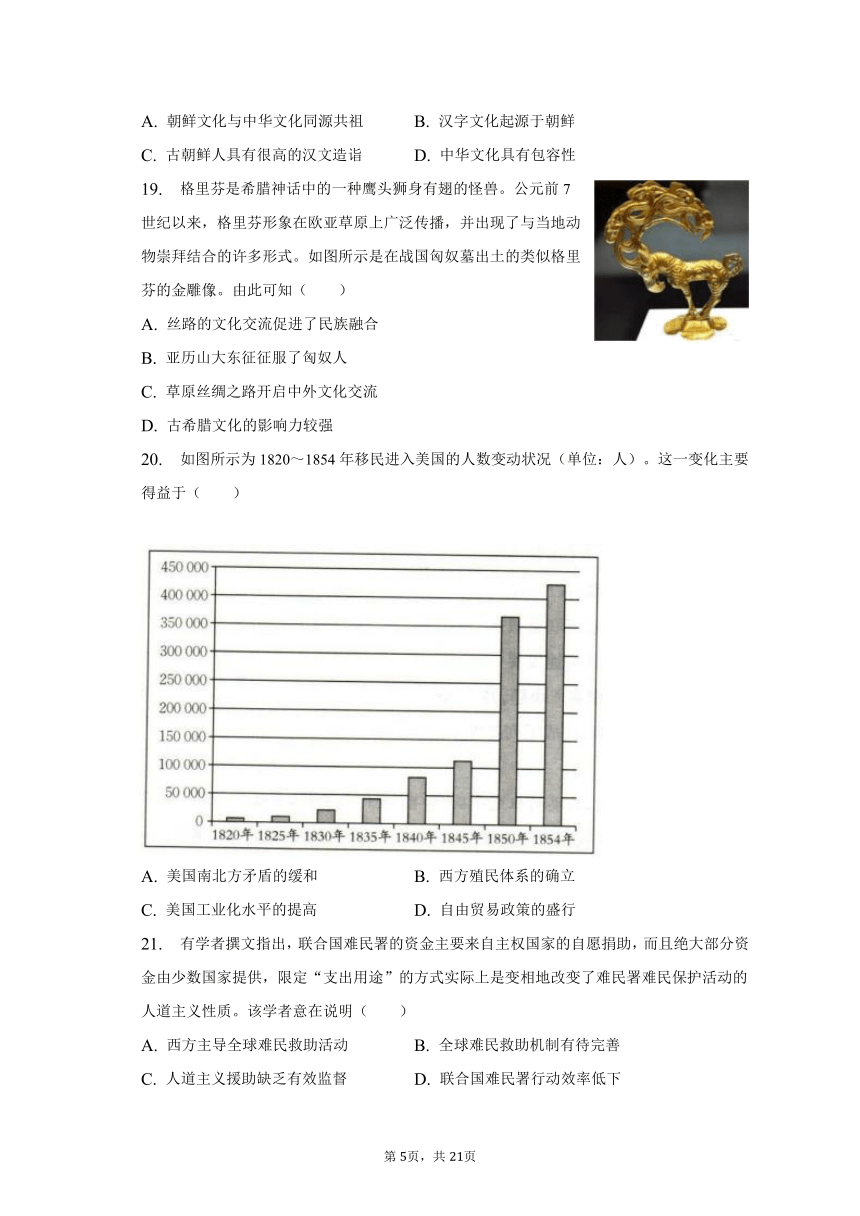

20. 如图所示为1820~1854年移民进入美国的人数变动状况(单位:人)。这一变化主要得益于( )

A. 美国南北方矛盾的缓和 B. 西方殖民体系的确立

C. 美国工业化水平的提高 D. 自由贸易政策的盛行

21. 有学者撰文指出,联合国难民署的资金主要来自主权国家的自愿捐助,而且绝大部分资金由少数国家提供,限定“支出用途”的方式实际上是变相地改变了难民署难民保护活动的人道主义性质。该学者意在说明( )

A. 西方主导全球难民救助活动 B. 全球难民救助机制有待完善

C. 人道主义援助缺乏有效监督 D. 联合国难民署行动效率低下

22. 1700年1月7日,法国凡尔赛宫内举行了一场隆重的世纪之交舞会,名为“中国之王”。舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞叹。这反映出当时( )

A. 法国贵族阶层崇尚中国文化 B. 法国是欧洲中国热的引领者

C. 中法两国经济文化水平接近 D. 殖民侵略促进了中西方交流

23. 1294年,统治中心在波斯的伊利汗国为摆脱财政危机,开始模仿元朝使用雕版印刷纸币。到了14世纪,印刷术经由波斯传入了欧洲。材料可用于说明( )

A. 元朝纸币成为世界通用货币 B. 元朝造纸术、印刷术西传

C. 蒙古西征对文化传播的影响 D. 波斯成为西学东渐的桥梁

24. 2015年6月,经阿富汗文化部门和联合国教科文组织批准,中国技术团队通过创新的建筑投影技术将53米高的巴米扬大佛以金色影像进行3D还原(如图所示),再现了这尊曾经的世界最高立式佛,在场的阿富汗民众欢呼雀跃。对此解读正确的是( )

A. 科技创新是文化遗产保护的关键

B. 国际合作才能实现文化遗产保护

C. 联合国是世界文化遗产主管机构

D. 文化遗产是世界人民的共同财富

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料一汉初统治者在统治思想上采用黄老的“清静无为”思想,将权力适度下放,令诸侯“掌治其国”。同时,刘邦又确定王国的傅、相由中央任命,而相“总纲纪、统众官”。刘邦死后,吕后继续分封诸侯,地方封国增至十四国,继续实行刘邦强本抑末、以亲制疏的政策。汉文帝、汉景帝在位时期,“吏安其官,民乐其业,蓄积岁增,户口寝息”。尽管如此,国家财政收入仍“岁不数十万石”。而吴国“招致天下亡命者盗铸钱,东煮海水为盐,以故无赋,国用饶足”。文帝十六年(前 164年),“分齐为六国又迁淮南王喜于城阳,而分淮南为三国”。景帝时,分梁为五,分故齐为七,淮南分三。同时,又广立亲子为王,如封皇子德为河间王、余为淮阳王、非为汝南王等。

——摘编自汤其领《西汉郡国并行论》

材料二东汉末年以来,郡不设都尉,以太守兼之。晋代以后,太守以不加将军号为耻辱,梁朝和陈朝的太守也加“都督”,兼领军权。西晋形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。《北齐书》说,“魏自孝昌之季,禄去公室,政出多门。豪家大族,鸠率乡部,托迹勤王,规自署置”,“百室之邑,便立州名。三户之民。空张郡目”,南北朝设县,皆在千数百以上。

——摘编自邝士元《中国经世史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括汉文帝、汉景帝改革封国制的内容,并分析上述改革实施的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出魏晋南北朝地方行政体制的变化。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,就汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整谈谈你的认识。

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一唐朝中期以后,陆上丝绸之路的贸易因战乱中断——整体渐趋衰落。当时中外交往和通商已经全方位化,尤其是海路与草原交通都已大有发展,所以外贸的总体活跃程度是超过汉朝的。

——摘编自秦晖《古商路上的贸易逆差(上)》

材料二

——摘自周阳敏《“一带一路”深化专题研究:创新合作与融合发展——传统丝绸之路兴衰历史周期研究》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析唐朝中期以后陆上丝路渐趋衰落的原因。

(2) 请选取材料二中丝绸之路任一兴盛时期的情况,结合所学知识说明其与经济、政治、战争或全球意识的联系。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:法国第一部文化遗产保护法——《历史性建筑法案》——于1840年颁布,这是世界上最早的一部关于文物保护的专门法律。1887年,法国颁布了《纪念物保护法》,对历史及史前时期的建筑物等不动产、可移动文物(动产)、发掘三个方面进行了相应规定,规定由教育美术部长编定纪念物;发现物由当地市长或乡长暂行保管,但要将保管措施上报给州长。1889年,法国又颁布了《纪念物保护法施行法令》,并组建了一个主要由建筑师组成的古物保管委员会,负责法国文化遗产的调查、认定及保护工作。1906年,法国颁布了《历史文物建筑及具有艺术价值的自然景区保护法》,除建筑外,树木、瀑布、悬崖峭壁等极具艺术价值的自然景观,也被纳入法律保护范围之内。

——摘编自顾军《法国文化遗产保护运动的理论与实践》

材料二:近代以来,“海外洋商不惜巨资,赴我内地购买古代碑版、石刻、图画、造像之类,运至本国度藏”。“查各国民政应行保存古迹事项,范围颇广……上自皇家,下迄草野,广如通都,辟在乡壤,成有博物馆储藏品物,以为文明之观耀。而其保存通例,凡兵赞时,他国不得毁坏,毁坏者可责赔偿,著为万国公法”。1909年,民政部提出《保存古迹推广办法》,将文物古迹分门别类,并根据各类的特点制定相应的调查和保护措施,或设法原地保护,或创设博物馆分类储藏。另外,为加强文物保护,清政府还制定相应的惩罚措施,如对地方官员的文物保护工作实行职责追查制。

——摘编自李建《我国近代文物保护法制化进程研究》

(1) 根据材料一,指出19世纪法国文物保护的演进趋势。

(2) 根据材料一、二,概括近代中法文物保护立法的相同点,并结合所学知识说明《保存古迹推广办法》颁布的历史背景。

(3) 根据材料并结合所学知识,简析近代中法文物保护立法的历史价值。

28. 阅读材料,回答问题。

材料:《东西洋考每月统记传》(后文简称《东西洋考》)是由普鲁士传教士于1833年8月1日在中国广州创办的中文刊物。《东西洋考》为学术研究所重视,并不仅仅因其在创刊节点上的领先位置,更为鸦片战争前的中国社会介绍了西方近代文明成果。

《东西洋考》“地理”栏目对各国(各地区)“人”的描述

地区 国家和地区 代表文章 对“人”的描述

东南亚 菲律宾 《苏禄屿总论》 “与婆罗洲芒佳虱民,结友为海贼,除非吕宋总督无人管束之”生性懒惰,坐吃山空

印尼苏门答腊地区 《苏门答刺大州屿等总论》 各省皆有回民居住,由来久矣,强悍刁蛮,肆为不法

泰国 《道罗国志略》 “释氏异端甚害民……(佛教)火率假灾祥祸福之事,以售其诞句无稽之谈,则诱取费财以图肥已”

欧洲 西班牙 《吕宋岛等总论》 西班牙人,自西洋祖家来,管此地方(菲律宾吕宋岛),每每差臣为总督代治此屿等

南极洲 南极洲 《新考出在南方大洲》 “夫大英及佛兰西等国多有船只到南北冰洋,为勘察新地”赞颂发现该“新地”的英国人勇敢

根据材料,谈谈你对《东西洋考》“地理”栏目对各国(各地区)“人”的描述的理解。(要求:论点明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料“我国新石器时代某一文化遗存的代表性器物-月牙纹彩陶罐,它唇部饰黑彩……”及所学可知,距今约7000-5000年,黄河中上游地区进入仰韶文化时期,它的基本特征是彩绘陶器,其彩陶器造型优美,表面用红彩或黑彩画出绚丽多彩的几何形图案和动物形花纹,其中人面形纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹与鸟纹等形象逼真生动,B项正确;

辽河流域的红山文化遗址以独具特征的彩陶与之字型纹陶器共存、且兼有细石器的新石器时代文化。红山文化的彩陶多为泥质,以红陶黑彩见常,花纹十分丰富,造型生动朴实,排除A项;

良渚文化的陶器以夹细砂的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,排除C项;

距今约5000年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为“蛋壳陶”,排除D项。

故选:B。

本题主要考查中国历史文化遗产,需要考生掌握石器时代的文化遗产及其特点。

本题主要考查中国历史文化遗产,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】A

【解析】材料中鲁国出现了大夫执掌政权的局面之后又出现了“陪臣执国命”的局面,这体现了分封制之下的等级制度逐步瓦解,即分封制的逐步瓦解,A项正确;

材料中并没有关于爵位继承制被破坏的相关论述,排除B项;

仅凭材料孤证无法判断该时期周天子权势是否衰微,排除C项;

材料中只写出了鲁国国内出现了“陪臣执国命”的局面,并没有表现出春秋战国时期霸权更迭较为频繁,排除D项。

故选:A。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

3.【答案】B

【解析】据材料“一些近似的法律术语、量刑标准甚至需要上级部门作出专门解释”,可知秦代法律条文中的不明晰之处需要上级部门进行解释,这表明秦代律令解读不可或缺,B项正确;

材料中未体现法律体系内容严密,排除A项;

材料中并未强调基层政府无自主权,排除C项;

上级部门进行法律解释并不属于权力制衡机制,排除D项。

故选:B。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

4.【答案】C

【解析】根据材料“赋税既竭,不思以奉战士”结合所学知识可知,汉武帝实施主动的边疆政策,多次出击匈奴,耗费了大量的钱财,导致国家财政由富足转而陷入枯竭的窘境,C项正确;

汉武帝时期的币制改革是将铸币权收归中央,不会导致国家财政困难,排除A项;

盐铁官营政策增加了政府的财政收入,而不是出现赋税枯竭问题,排除B项;

汉朝建立后,就实行重农抑商政策,严格控制工商业的发展,这不是导致汉武帝时期财政枯竭的主要原因,排除D项。

故选:C。

本题考查的是汉武帝的统治和中国古代的经济政策,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是汉武帝的统治和中国古代的经济政策,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【答案】A

【解析】根据材料“曹魏时代的高官们跟着司马氏祖孙一道迈入了晋代门槛,只要忠心耿耿,就可以禄位永保,世代相袭。……源源不断地进入西晋政权。”可知,西晋政权具有浓厚的门阀政治色彩,士族成员世代相袭官位,体现了政治的封闭性特征,A项正确;

材料并未强调宗室贵族形成专权局面,不符合题意,排除B项;

曹魏政权已经被司马氏取代,选项表述错误,排除C项;

西晋时期门阀士族基本上垄断了官僚集团,官僚队伍的来源较为狭窄,排除D项。

故选:A。

本题考查的是西周的统一与兴亡,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是西周的统一与兴亡,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

6.【答案】C

【解析】北魏在迁都后开凿的一些石窟中,飞天的形象变为汉族女子形象,姿态也带有汉族女子的含蓄柔美,这是鲜卑族内迁后汉化的具体表现,说明了民族迁移与汉化一致性,C项正确;

据所学知识,西汉末佛教传入我国内地,在与儒、道等中国本土思想的碰撞中,逐渐开启了本土化进程,不是北魏才开启的,排除A项;

材料说明的是北魏迁都洛阳,促进了汉化进程和民族融合,不是说佛教文化的影响力,排除B项;

据所学知识,周朝的分封制促使中华民族文化心理认同开始形成,排除D项。

故选:C。

本题考查孝文帝改革的评价,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查孝文帝改革的评价,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

7.【答案】B

【解析】根据材料“县令有声绩可称,先宜进考。……先于县令内简择”可知,唐高宗时期,取得较好政绩的地方县令可以优先任命为中央高级官员,这有利于调动地方官员对辖区治理的积极性,从而促进了地方治理,B项正确;

材料体现不出唐高宗大兴文治的信息,大兴文治旨在推动文化发展、弘扬文化、提高文化水平,不符合题意,排除A项;

科举制仍然是这一时期的主要选官制度,这时期没有改革选官制度,排除C项;

材料内容主要体现了唐高宗时期通过提拔政绩较好的地方县令以调动地方官的积极性,与提高县令职级无关,不符合题意,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中国古代基层组织形态与基层社会治理,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国古代基层组织形态与基层社会治理,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

8.【答案】A

【解析】根据材料“唐代寒食节的蹴鞠活动非常盛行,宫内宫外、皇帝大臣都喜爱蹴鞠”“广场春霁,寒食景妍。交争竞逐,驰突喧阗。”可知,唐朝时期,统治集团及民间都热衷蹴鞠活动,体现了社会风气相对开放的特征,A项正确;

蹴鞠活动并不是高雅的娱乐活动,排除B项;

唐代诗歌的内容比较广泛,并不是以节日活动为主,排除C项;

“统治者好恶决定蹴鞠兴衰”中的“决定”二字太过绝对,不符合题意,排除D项。

故选:A。

本题考查的是三国至隋唐的文化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是三国至隋唐的文化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料“天下转漕,仰给在此一渠水”“汴水横亘,首承大河,漕引江湖,利尽南海。朝廷创置榷场以通南北之货……内足以专课息之源,外足以固邻国之好”可知,水运交通促进了商品流通,榷场促进了边境贸易的发展,说明宋代水陆交通通达度较高,A项正确;

材料并未强调政府与商品经济活动的关系,排除B项;

材料和外交活动无关,排除C项;

材料不涉及时空限制被打破,排除D。

故选:A。

本题考查的是水陆交通的变迁,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是水陆交通的变迁,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

10.【答案】A

【解析】根据材料“宋高宗时期主战派高官的言论(部分)”及所学可知,宋高宗是南宋开国皇帝,题干反映了南宋与金朝之间形成对峙局面的背景,A项正确;

靖康之变是中国历史上的一次著名事件,发生于北宋宋钦宗靖康年间(1126~1127年)因而得名,导致了宋室南迁、北宋灭亡,深沉刺痛汉人的内心,排除B项;

材料体现不出南宋官僚集团内部存在党争的信息,不符合题意,排除C项;

材料未涉及官僚集团抵制崇文抑武政策的信息,不符合题意,排除D项。

故选:A。

本题考查多民族政权的并立,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查多民族政权的并立,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

11.【答案】D

【解析】根据材料可知,元代风箱在前代基础上做了改进,使一次鼓入炉内的气流量增大,以产生连续的气流鼓风,说明生产工艺的传承与革新,D正确;

元代风箱依然靠人力,“冶金业动力实现革新”的说法不符合史实,排除A;

材料并没有强调是家庭劳作,排除B;

风箱为鼓风冶铁工具,排除C。

故选:D。

本题考查了中国古代先进的冶金技术,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代先进的冶金技术,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】B

【解析】根据材料“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣”结合所学知识可知,元朝时期,为加强中央集权,由中央中书省分派机构管辖地方,称为行中书省,B项正确;

行省制协调了中央与地方的关系,但这是影响,不是统治者设立该制度的目的,排除A项;

C项是创立创立行省制的客观影响,不是统治者的主观目的,排除C项;

行省制与缓和内部矛盾无关,排除D项。

故选:B。

本题考查元朝行省制度,结合题干“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣”及行省制度的作用进行分析。

本题考查元朝行省制度,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

13.【答案】B

【解析】根据材料“到明代,棉花种植迅速发展,已‘遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉’”可知,到了明朝时期,棉花在全国普遍种植,人们普遍种植这种经济作物,追求其利益。反映了明朝时期,随着商品经济的发展,农产品商品化的趋势加强,D项正确;

植棉成为致富的不二选择,说法过于绝对,排除A项;

材料中没有描述弃农经商现象,且违背史实,排除C项;

普遍种植棉花不意味着农业种植结构和经营模式就发生了变化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查明清经济的发展,结合明清经济发展的表现分析作答。

本题主要考查明清经济的发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】B

【解析】据材料“凡为子者必孝其亲,为妻者必敬其夫,为兄者必爱其弟,为弟者必敬其兄”“子孙赌博无赖及一应违于礼法之事”“宗族无所归者,量拨房屋以居之。”可知,这些内容符合儒家的思想主张,有助于加强基层社会秩序的稳定,符合统治者的治国要求和官方主流思想,B项正确;

材料都是关于维护封建伦理秩序的内容,排除A项;

宗法制在春秋战国时期已经瓦解,《郑氏规范》有利于维护宗法观念,排除C项;

材料强调的是伦理秩序,而不是尊卑等级关系,排除D项。

故选:B。

本题考查儒家思想的发展演变,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查儒家思想的发展演变,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】C

【解析】根据材料“凡制敕宣行,大事覆奏,小事署而颁之……内外章疏下,分类抄集,参署付部,驳正其违误焉”“无敢抗科参而自行者”并结合所学可知,给事中负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正,稽查六部百司之事,给事中能够对不恰当的决策进行封驳、监督,这一定程度上可以减少行政决策中的失误,C项正确;

材料主要说的是有利于减少决策失误,不是规范六部的职权,排除A项;

六科给事中的设立有利于加强对六部行政职能的监督,但材料信息没有说目的是完善官吏监督体制,排除B项;

据所学,六科给事中主要是起到监察作用,并不是中枢决策机构,排除D项。

故选:C。

本题考查的是明清君主专制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是明清君主专制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

16.【答案】B

【解析】根据材料“清朝对丝绸出口的数量、质量等仍有种种限制”结合所学知识可知,清朝对丝绸出口的数量、质量等进行种种限制,使中国的丝绸在鸦片战争前出口受阻,这阻碍了丝绸业的发展,抑制了商品经济发展,B项正确;

有效保护了国内市场是对材料的过度解读,材料未表明这一举措的效果,排除A项;

限制出口不能加速自然经济解体,排除C项;

中国在鸦片战争前长期处于出超(出超是指在特定年度一国出口贸易总额大于进口贸易总额,又称“贸易顺差“)地位,而非入超,排除D项。

故选:B。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】A

【解析】根据材料“个人作为社会、国家、民族的一分子,应该心系他人、心怀社稷”、“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”信息可知,中华传统文化认为个人应与国家联系在一起,担负起社会责任,故选A项;

经世务实、和谐共生、守正创新均与材料信息不符,故排除B、C、D三项。

故选:A。

本题侧重于考查儒家思想的发展演变,解题关键信息是“个人作为社会、国家、民族的一分子,应该心系他人、心怀社稷”、“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

本题侧重于考查儒家思想的发展演变,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

18.【答案】D

【解析】根据材料“古代朝鲜‘谓伏鸡曰抱’”结合所学知识可知,古代朝鲜认为“抱”是鸟孵卵的意思,而在中国的典籍中,“抱”也是这个意思,可见中国借鉴了朝鲜对这个词的解释,反映了中华文化具有包容性,D项正确;

仅凭材料信息,无法说明朝鲜文化与中华文化同源共祖,排除A项;

B项与史实不符,排除B项;

材料只能看出中国借鉴了外来文化,无法体现出朝鲜人有很高汉文造诣,排除C项。

故选:D。

本题考查中华文明的传承与发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中华文明的传承与发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】D

【解析】根据材料“格里芬是希腊神话中的一种鹰头狮身有翅的怪兽。公元前7世纪以来,格里芬形象在欧亚草原上广泛传播”“战国匈奴墓出土的类似格里芬的金雕像”可知,古希腊的神话传说对战国时期的匈奴产生了一定的影响,这说明古希腊文化的影响力较强,D项正确;

汉武帝时期开通了丝绸之路,选项与题干时间不符,排除A项;

亚历山大东征是指公元前334~公元前324年,马其顿国王亚历山大对东方波斯等国进行的侵略战争,与题干时间及史实不符,排除B项;

草原丝绸之路是指蒙古草原地带沟通欧亚大陆的商贸大通道,是丝绸之路的重要组成部分;主要路线由中原地区向北越过古阴山(今大青山)、燕山一带长城沿线,西北穿越蒙古高原、中西亚北部,直达地中海欧洲地区,与题干信息不符,排除C项。

故选:D。

本题考查中西方文化交流,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中西方文化交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】C

【解析】材料表明移民进美国的认可在1840年之后明显增多,根河时间可知这是由于美国工业革命的开展,使得经济得到提高,吸引力更多人移民美国,C项正确;

美国通过1861到1865的南北内战使得南北矛盾有所缓和,与材料时间不符,排除A项;

西方殖民体系确立与19世纪末20世纪初,与材料时间不符,排除B项;

自由贸易政策是指的商品和货物之间的,与人口移民关系不大,排除D项。

故选:C。

本题考查的是工业革命,解答本题需要结合工业革命的影响分析。

本题考查的是工业革命,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

21.【答案】B

【解析】据材料可知,联合国难民署的绝大部分资金由少数富裕国家提供,他们通过限定“支出用途”等方式对难民署难民保护活动施加影响,进行干预,有违人道主义的初衷和原则,说明全球难民救助机制有待完善,B项正确;

材料提及少数国家的干预“改变了难民署难民保护活动的人道主义性质”,但不代表“西方主导全球难民救助”,该表述也不符合史实,排除A项;

材料未涉及人道主义援助的监督问题和行动效率问题,排除CD。

故选:B。

本题考查的是难民的困境与救助,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是难民的困境与救助,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

22.【答案】A

【解析】根据材料〝舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞吸。”可知,18世纪,凡尔赛宫的这场中国热(中国特色服饰和八抬大轿等)流行的均是中国传统手工业品,反映出中国传统文化对法国贵族的极大影响力,A项正确;

仅凭法国凡尔赛宫内举行的这场舞会,难以得出法国是欧洲中国热的引1领者的结论,排除B项;

法国人热爱中国传统文化,不等于两国经济文化水平接近,排除C项;

当时法国尚末侵略中国,排除D项。

故选:A。

本题考查的是商品流动与文化交流国际化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是商品流动与文化交流国际化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

23.【答案】C

【解析】根据材料及所学可知,伊利汗国是蒙古帝国的四大汗国之一,这一时期的波斯人受到了元朝雕版印刷术的影响并且将其传入了欧洲,由此可见,蒙古西征产生了文化传播的影响,C项正确;

“元朝纸币成为世界通用货币”表述错误,与史实不符,排除A项;

材料未涉及造纸术西传的信息,造纸术在唐朝时期由阿拉伯人西传,排除B项;

材料未涉及西学东渐的相关信息,西学东渐是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程,排除D项。

故选:C。

本题考查了蒙古西征与东西方交流,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了蒙古西征与东西方交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

24.【答案】D

【解析】根据所学可知,巴米扬大佛在战火中被毁,而中国技术团队在得到阿富汗文化部门和联合国教科文组织的批准下,通过先进的技术再现了这尊曾经的世界最高立式佛,体现了文化遗产是世界人民的共同财富,D项正确;

科技创新有利于文化遗产的保护,“关键”说法过于绝对,排除A项;

国际合作有利于实现文化遗产的保护,“才能”说法绝对,排除B项;

联合国是一个由主权国家组成的政府间国际组织,其主要宗旨是维护世界和平与安全,促进国家间的合作等,与世界文化遗产保护无关,世界文化遗产保护主要是联合国教科文组织及其委员会,排除C项。

故选:D。

本题考查世界文化遗产的保护,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查世界文化遗产的保护,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

25.【答案】【小题1】内容:分割、迁徙诸侯国;广立亲子为王。

原因:社会经济的恢复与发展;封国经济发展迅速,实力壮大,威胁中央集权;刘邦以来以亲制疏政策的延续;黄老无为思想的影响。

【小题2】变化:军政不分;豪强掌控地方政权;郡县数量猛增。

【小题3】认识:地方行政制度因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中。

【解析】本题主要考查汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整。第(1)问,提取材料信息并结合汉初封国制的影响分析作答;第(2)问,提炼概括材料信息分析作答;第(3)问,能够从历史背景、影响等角度对历史现象进行解释。

本题主要考查汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

26.【答案】【小题1】原因:割据、战乱导致社会动荡不安;东西方的海路与草原交通的发展;经济重心南移;技术进步。(答出三点即可)

【小题2】示例

时期:元朝时期丝绸之路的兴盛。

联系:蒙古西征后,逐步恢复和拓展了丝绸之路运输线。元朝政府广泛设立驿路以恢复欧亚交通网络。丝绸之路的繁荣为中国经济进入高速增长期创造了条件。意大利旅行家写的《马可 波罗行纪》中描述的繁华景象就是中国元朝时期丝路促进国际交往的缩影。(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

【解析】本题考查了丝绸之路,第一问要结合丝绸之路的特征来解答;第二问要结合丝绸之路的影响来解答。

本题考查了丝绸之路,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

27.【答案】【小题1】趋势:由政府主导到引入社会力量参与;保护范围逐渐扩大。

【小题2】相同点:强调政府的责任;注重调查和保护并举;分类保护。

历史背景:近代文物流失现象严重;清政府认识到文物保护的价值及其保护文物的立法实践;西方文物保护的启示;近代国际法的发展。

【小题3】历史价值:推动学术研究;保持民族文化的传承;维护世界文化的多样性和创造性。

【解析】本题考查了世界文化遗产的保护,第一问结合19世纪法国文物保护的演进趋势分析;第二问结合近代中法文物保护立法的相同点分析;第三问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了世界文化遗产的保护,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

28.【答案】从西方人认识世界与资本主义扩张之间的关系,得出论点:近代西方人对世界的认识折射出资本主义对外扩张的历程。理解:说明“西方中心论”和种族色彩的背景、列举不同时期,“文明”的概念即可。首先,说明“西方中心论”和种族色彩的背景,西方资本主义国家的对外扩张过程中,输出西方国家意识形态和价值理念的影响。其次,列举早期殖民扩张时期和帝国主义阶段时期,“文明”的不同含义及作用即可。最后总结,得出近代西方人对世界的认识折射出了西方资本主义国家在工场手工业和工业革命时期对外扩张的发展历程。

故答案为:

论点:近代西方人对世界的认识折射出资本主义对外扩张的历程。

理解:近代西方资本主义国家对外扩张进程中,输出西方国家意识形态和价值理念的影响,体现出明显的“西方中心论”和种族色彩。在早期殖民扩张时期,为了凸显殖民行为的“正义性”与“正当性”,殖民者往往以“文明”的概念来证明其优越性和统治其他民族的合法性,而被殖民者变成了“落后”与“野蛮”的代名词。如殖民者以传播代表“先进文明”的基督教文化为借口,进行殖民掠夺,因此这一时期的“文明”概念具有浓厚的种族歧视色彩。随着资本主义逐渐进入帝国主义阶段,资本主义国家相互间的竞争和冲突加剧,“文明”一词被广泛运用,成为宣扬资本主义在全球扩张合法性的工具。

总之,近代西方人对世界的认识折射出了西方资本主义国家在工场手工业和工业革命时期对外扩张的发展历程。

【解析】本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

第1页,共1页

一、单选题(本大题共24小题,共48.0分)

1. 如图所示为我国新石器时代某一文化遗存的代表性器物——月牙纹彩陶罐,它唇部饰黑彩,腹部绘制一周白衣黑彩月牙纹样,折腹处饰一周黑彩带状纹。该器物最有可能出土于( )

A. 辽河流域的红山文化遗址 B. 黄河中游的仰韶文化遗址

C. 长江下游的良渚古城遗址 D. 黄河下游的龙山文化遗址

2. 春秋前期,鲁国大夫季氏和叔孙氏一度掌握鲁国政权。春秋后期,季氏的家臣南蒯、叔孙氏的家臣阳虎起来反对家主,并掌握了鲁国政权,出现了“陪臣执国命”的局面。这些史实反映了( )

A. 分封制的逐步瓦解 B. 爵位继承制被破坏 C. 周天子的权势衰微 D. 霸权更迭较为频繁

3. 据睡虎地秦简《法律答问》记载,在秦代,对基层法吏而言,虽有律文,但不明晰之处依然很多,一些近似的法律术语、量刑标准甚至需要上级部门作出专门解释。据此可知,秦代( )

A. 法律体系内容严密 B. 律令解读不可或缺 C. 基层政府无自主权 D. 权力制衡机制健全

4. 汉武帝即位后,国家财政从“京师之钱累百钜万,贯朽而不可校”,转而陷入“赋税既竭,不思以奉战士”的窘境。导致这一变化的重要原因是( )

A. 币制改革减少货币发行量 B. 盐铁官营加重百姓的负担

C. 政府实施主动的边疆政策 D. 工商业发展受到政府限制

5. 有学者在评述西晋政治时说:“曹魏时代的高官们跟着司马氏祖孙一道迈入了晋代门槛,只要忠心耿耿,就可以禄位永保,世代相袭。父子、兄弟甚至整个家族的成员,源源不断地进入西晋政权。”由此可知,西晋( )

A. 士族政治具有较强封闭性 B. 宗室贵族形成专权局面

C. 国家政权被曹魏高官控制 D. 官僚队伍来源较为广泛

6. 北载政权在迁都洛阳以后开凿的龙门石窟和巩县石窟中,飞天的形象变半裸上身、赤足为短衣、长裙曳地不露足的汉族女子形象:面部及身躯由肥壮变为清瘦、窈究:表情、舞姿改豪放为含蓄柔美,这些变化说明当时( )

A. 佛教开启本土化的进程 B. 佛教文化有强大吸引力

C. 民族迁移与汉化一致性 D. 文化心理认同开始形成

7. 开耀元年(681年),唐高宗敕文“县令有声绩可称,先宜进考。员外郎、侍御史、京兆河南判司,及自余清望官(三品以上中央高级官员),先于县令内简择”。由此可推知,这一敕文( )

A. 体现了大兴文治 B. 促进了地方治理 C. 改革了选官制度 D. 提高了县令职级

8. 唐代寒食节的蹴鞠活动非常盛行,宫内宫外、皇帝大臣都喜爱蹴鞠。唐人仲无颇在《气毬赋》中描写过当时人们在寒食节蹴鞠的情景:“广场春霁,寒食景妍。交争竞逐,驰突喧阗。或略地以丸走。乍临空以月圆。可转之功,混成之会。虽无侣而是匹,谅有皮之足贵。”据此可知,在唐代( )

A. 社会生活风气相对开放 B. 都市流行高雅的娱乐活动

C. 诗歌以写节日活动为主 D. 统治者好恶决定蹴鞠兴衰

9. 据《宋会要辑稿》记载,“天下转漕,仰给在此一渠水”“汴水横亘,首承大河,漕引江湖,利尽南海。朝廷创置榷场以通南北之货……内足以专课息之源,外足以固邻国之好”。这表明宋朝时期( )

A. 水陆交通通达度较高 B. 政府主导商品经济活动

C. 外交活动屈辱性明显 D. 商品交易打破时空限制

10. 如表所示是宋高宗时期主战派高官的言论(部分)。该材料可用于说明( )

人物 言论

宰相张浚 使事兵家机权,日后终归于和,未可遽绝

参知政事陈与义 和议成,岂不贤于用兵?不成则用兵必不免

宰相吕颐浩 古者交兵,使在其间,既不可因战而废和,又不可因和而忘战

A. 宋金南北对峙形成的原因 B. 靖康之变发生的必然性

C. 南宋官僚体系内党争严重 D. 崇文抑武国策遭到抵制

11. 如图所示为宋元时期的扇式风箱变迁,这可用于说明( )

金家《武经总要》记载单扇式风箱图;与炼炉直挂相连,没有克服间歇鼓风的不足

元代《铸铁拌图》:两扇门上分别设有两根拉杆,使一次鼓入炉内的气流量增大,以产生连续的气流鼓风

A. 冶金业动力实现革新 B. 家庭式劳作方式的完善

C. 农业灌溉条件的改善 D. 生产工艺的传承与革新

12. 《元史 百官志七》载:“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣。”由此可知,元代创立行省制旨在( )

A. 协调中央与地方的关系 B. 加强专制主义中央集权

C. 变革地方行政管理模式 D. 缓解统治阶层内部矛盾

13. 宋元之际,棉花种植流传于闽广、关陕一带。到明代,棉花种植迅速发展,已“遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉”。这反映出明代( )

A. 植棉成为致富的不二选择 B. 农产品商品化趋势明显

C. 弃农经商的现象较为普遍 D. 农业经营模式发生变化

14. 被朱元璋赐以“江南第一家”美称的郑氏家族中世代传承的《郑氏规范》在中国传统家训教化史上具有重要地位,表1所示为其内容节选。这反映出《郑氏规范》( )

第一条 立祠堂一所,以奉先世神主,出入必告

第十一条 凡为子者必孝其亲,为妻者必敬其夫,为兄者必爱其弟,为弟者必恭其兄

第十八条 子孙赌博无赖及一应违于礼法之事……则陈于官而放绝之……于宗图上削其名

第八十八条 子孙出仕,有以赃墨闻者,生则于《谱图》上削去其名,死则不许入祠堂

第九十一条 宗族无所归者,量拨房屋以居之。更劝勿用火葬,无地者听埋义冢之中

A. 符合官方主流思想 B. 维护封建伦理秩序 C. 强调尊卑等级关系 D. 利于巩固宗法制度

15. 明代设六科给事中(正六品),“凡制敕宣行,大事覆奏,小事署而颁之……内外章疏下,分类抄集,参署付部,驳正其违误焉”,六部官员“无敢抗科参而自行者”。由此可见,六科给事中的设立( )

A. 有助于规范六部的职权 B. 旨在完善官吏监督体制

C. 利于减少行政决策失误 D. 强化了中枢机构的权力

16. 乾隆二十四年(1759年),清政府以丝绸价格上涨为由,禁止丝绸出口。不久,禁令解除,但直至鸦片战争爆发,清朝对丝绸出口的数量、质量等仍有种种限制。这一举措( )

A. 保护了国内丝绸市场 B. 抑制了商品经济发展

C. 加速了自然经济解体 D. 使对外贸易长期入超

17. 中国传统文化认为,个人作为社会、国家、民族的一分子,应该心系他人、心怀社稷。北宋理学家张载的名言“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,历代传诵不衰。这表明中国传统文化( )

A. 强调道义责任 B. 倡导经世务实 C. 追求和谐共生 D. 崇尚守正创新

18. 古代朝鲜“谓伏鸡曰抱”,“抱”的字义为“鸟伏卵”。如表摘录了部分中华典籍中对“抱”上述字义的运用。由此可知( )

记载 文献

花尽叶长蚕又抱,子规啼未了 《谒金门》

凡蚕用浴法,唯嘉、湖两郡直待清明抱产 《天工开物 乃服 蚕浴》

A. 朝鲜文化与中华文化同源共祖 B. 汉字文化起源于朝鲜

C. 古朝鲜人具有很高的汉文造诣 D. 中华文化具有包容性

19. 格里芬是希腊神话中的一种鹰头狮身有翅的怪兽。公元前7世纪以来,格里芬形象在欧亚草原上广泛传播,并出现了与当地动物崇拜结合的许多形式。如图所示是在战国匈奴墓出土的类似格里芬的金雕像。由此可知( )

A. 丝路的文化交流促进了民族融合

B. 亚历山大东征征服了匈奴人

C. 草原丝绸之路开启中外文化交流

D. 古希腊文化的影响力较强

20. 如图所示为1820~1854年移民进入美国的人数变动状况(单位:人)。这一变化主要得益于( )

A. 美国南北方矛盾的缓和 B. 西方殖民体系的确立

C. 美国工业化水平的提高 D. 自由贸易政策的盛行

21. 有学者撰文指出,联合国难民署的资金主要来自主权国家的自愿捐助,而且绝大部分资金由少数国家提供,限定“支出用途”的方式实际上是变相地改变了难民署难民保护活动的人道主义性质。该学者意在说明( )

A. 西方主导全球难民救助活动 B. 全球难民救助机制有待完善

C. 人道主义援助缺乏有效监督 D. 联合国难民署行动效率低下

22. 1700年1月7日,法国凡尔赛宫内举行了一场隆重的世纪之交舞会,名为“中国之王”。舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞叹。这反映出当时( )

A. 法国贵族阶层崇尚中国文化 B. 法国是欧洲中国热的引领者

C. 中法两国经济文化水平接近 D. 殖民侵略促进了中西方交流

23. 1294年,统治中心在波斯的伊利汗国为摆脱财政危机,开始模仿元朝使用雕版印刷纸币。到了14世纪,印刷术经由波斯传入了欧洲。材料可用于说明( )

A. 元朝纸币成为世界通用货币 B. 元朝造纸术、印刷术西传

C. 蒙古西征对文化传播的影响 D. 波斯成为西学东渐的桥梁

24. 2015年6月,经阿富汗文化部门和联合国教科文组织批准,中国技术团队通过创新的建筑投影技术将53米高的巴米扬大佛以金色影像进行3D还原(如图所示),再现了这尊曾经的世界最高立式佛,在场的阿富汗民众欢呼雀跃。对此解读正确的是( )

A. 科技创新是文化遗产保护的关键

B. 国际合作才能实现文化遗产保护

C. 联合国是世界文化遗产主管机构

D. 文化遗产是世界人民的共同财富

二、材料解析题(本大题共4小题,共52.0分)

25. 阅读材料,完成下列要求。

材料一汉初统治者在统治思想上采用黄老的“清静无为”思想,将权力适度下放,令诸侯“掌治其国”。同时,刘邦又确定王国的傅、相由中央任命,而相“总纲纪、统众官”。刘邦死后,吕后继续分封诸侯,地方封国增至十四国,继续实行刘邦强本抑末、以亲制疏的政策。汉文帝、汉景帝在位时期,“吏安其官,民乐其业,蓄积岁增,户口寝息”。尽管如此,国家财政收入仍“岁不数十万石”。而吴国“招致天下亡命者盗铸钱,东煮海水为盐,以故无赋,国用饶足”。文帝十六年(前 164年),“分齐为六国又迁淮南王喜于城阳,而分淮南为三国”。景帝时,分梁为五,分故齐为七,淮南分三。同时,又广立亲子为王,如封皇子德为河间王、余为淮阳王、非为汝南王等。

——摘编自汤其领《西汉郡国并行论》

材料二东汉末年以来,郡不设都尉,以太守兼之。晋代以后,太守以不加将军号为耻辱,梁朝和陈朝的太守也加“都督”,兼领军权。西晋形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。《北齐书》说,“魏自孝昌之季,禄去公室,政出多门。豪家大族,鸠率乡部,托迹勤王,规自署置”,“百室之邑,便立州名。三户之民。空张郡目”,南北朝设县,皆在千数百以上。

——摘编自邝士元《中国经世史》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括汉文帝、汉景帝改革封国制的内容,并分析上述改革实施的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出魏晋南北朝地方行政体制的变化。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,就汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整谈谈你的认识。

26. 阅读材料,完成下列要求。

材料一唐朝中期以后,陆上丝绸之路的贸易因战乱中断——整体渐趋衰落。当时中外交往和通商已经全方位化,尤其是海路与草原交通都已大有发展,所以外贸的总体活跃程度是超过汉朝的。

——摘编自秦晖《古商路上的贸易逆差(上)》

材料二

——摘自周阳敏《“一带一路”深化专题研究:创新合作与融合发展——传统丝绸之路兴衰历史周期研究》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析唐朝中期以后陆上丝路渐趋衰落的原因。

(2) 请选取材料二中丝绸之路任一兴盛时期的情况,结合所学知识说明其与经济、政治、战争或全球意识的联系。

27. 阅读材料,完成下列要求。

材料一:法国第一部文化遗产保护法——《历史性建筑法案》——于1840年颁布,这是世界上最早的一部关于文物保护的专门法律。1887年,法国颁布了《纪念物保护法》,对历史及史前时期的建筑物等不动产、可移动文物(动产)、发掘三个方面进行了相应规定,规定由教育美术部长编定纪念物;发现物由当地市长或乡长暂行保管,但要将保管措施上报给州长。1889年,法国又颁布了《纪念物保护法施行法令》,并组建了一个主要由建筑师组成的古物保管委员会,负责法国文化遗产的调查、认定及保护工作。1906年,法国颁布了《历史文物建筑及具有艺术价值的自然景区保护法》,除建筑外,树木、瀑布、悬崖峭壁等极具艺术价值的自然景观,也被纳入法律保护范围之内。

——摘编自顾军《法国文化遗产保护运动的理论与实践》

材料二:近代以来,“海外洋商不惜巨资,赴我内地购买古代碑版、石刻、图画、造像之类,运至本国度藏”。“查各国民政应行保存古迹事项,范围颇广……上自皇家,下迄草野,广如通都,辟在乡壤,成有博物馆储藏品物,以为文明之观耀。而其保存通例,凡兵赞时,他国不得毁坏,毁坏者可责赔偿,著为万国公法”。1909年,民政部提出《保存古迹推广办法》,将文物古迹分门别类,并根据各类的特点制定相应的调查和保护措施,或设法原地保护,或创设博物馆分类储藏。另外,为加强文物保护,清政府还制定相应的惩罚措施,如对地方官员的文物保护工作实行职责追查制。

——摘编自李建《我国近代文物保护法制化进程研究》

(1) 根据材料一,指出19世纪法国文物保护的演进趋势。

(2) 根据材料一、二,概括近代中法文物保护立法的相同点,并结合所学知识说明《保存古迹推广办法》颁布的历史背景。

(3) 根据材料并结合所学知识,简析近代中法文物保护立法的历史价值。

28. 阅读材料,回答问题。

材料:《东西洋考每月统记传》(后文简称《东西洋考》)是由普鲁士传教士于1833年8月1日在中国广州创办的中文刊物。《东西洋考》为学术研究所重视,并不仅仅因其在创刊节点上的领先位置,更为鸦片战争前的中国社会介绍了西方近代文明成果。

《东西洋考》“地理”栏目对各国(各地区)“人”的描述

地区 国家和地区 代表文章 对“人”的描述

东南亚 菲律宾 《苏禄屿总论》 “与婆罗洲芒佳虱民,结友为海贼,除非吕宋总督无人管束之”生性懒惰,坐吃山空

印尼苏门答腊地区 《苏门答刺大州屿等总论》 各省皆有回民居住,由来久矣,强悍刁蛮,肆为不法

泰国 《道罗国志略》 “释氏异端甚害民……(佛教)火率假灾祥祸福之事,以售其诞句无稽之谈,则诱取费财以图肥已”

欧洲 西班牙 《吕宋岛等总论》 西班牙人,自西洋祖家来,管此地方(菲律宾吕宋岛),每每差臣为总督代治此屿等

南极洲 南极洲 《新考出在南方大洲》 “夫大英及佛兰西等国多有船只到南北冰洋,为勘察新地”赞颂发现该“新地”的英国人勇敢

根据材料,谈谈你对《东西洋考》“地理”栏目对各国(各地区)“人”的描述的理解。(要求:论点明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料“我国新石器时代某一文化遗存的代表性器物-月牙纹彩陶罐,它唇部饰黑彩……”及所学可知,距今约7000-5000年,黄河中上游地区进入仰韶文化时期,它的基本特征是彩绘陶器,其彩陶器造型优美,表面用红彩或黑彩画出绚丽多彩的几何形图案和动物形花纹,其中人面形纹、鱼纹、鹿纹、蛙纹与鸟纹等形象逼真生动,B项正确;

辽河流域的红山文化遗址以独具特征的彩陶与之字型纹陶器共存、且兼有细石器的新石器时代文化。红山文化的彩陶多为泥质,以红陶黑彩见常,花纹十分丰富,造型生动朴实,排除A项;

良渚文化的陶器以夹细砂的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,排除C项;

距今约5000年的新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为“蛋壳陶”,排除D项。

故选:B。

本题主要考查中国历史文化遗产,需要考生掌握石器时代的文化遗产及其特点。

本题主要考查中国历史文化遗产,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】A

【解析】材料中鲁国出现了大夫执掌政权的局面之后又出现了“陪臣执国命”的局面,这体现了分封制之下的等级制度逐步瓦解,即分封制的逐步瓦解,A项正确;

材料中并没有关于爵位继承制被破坏的相关论述,排除B项;

仅凭材料孤证无法判断该时期周天子权势是否衰微,排除C项;

材料中只写出了鲁国国内出现了“陪臣执国命”的局面,并没有表现出春秋战国时期霸权更迭较为频繁,排除D项。

故选:A。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是春秋战国时期各国的改革,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

3.【答案】B

【解析】据材料“一些近似的法律术语、量刑标准甚至需要上级部门作出专门解释”,可知秦代法律条文中的不明晰之处需要上级部门进行解释,这表明秦代律令解读不可或缺,B项正确;

材料中未体现法律体系内容严密,排除A项;

材料中并未强调基层政府无自主权,排除C项;

上级部门进行法律解释并不属于权力制衡机制,排除D项。

故选:B。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是秦汉至隋唐时期的法律与教化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

4.【答案】C

【解析】根据材料“赋税既竭,不思以奉战士”结合所学知识可知,汉武帝实施主动的边疆政策,多次出击匈奴,耗费了大量的钱财,导致国家财政由富足转而陷入枯竭的窘境,C项正确;

汉武帝时期的币制改革是将铸币权收归中央,不会导致国家财政困难,排除A项;

盐铁官营政策增加了政府的财政收入,而不是出现赋税枯竭问题,排除B项;

汉朝建立后,就实行重农抑商政策,严格控制工商业的发展,这不是导致汉武帝时期财政枯竭的主要原因,排除D项。

故选:C。

本题考查的是汉武帝的统治和中国古代的经济政策,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是汉武帝的统治和中国古代的经济政策,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

5.【答案】A

【解析】根据材料“曹魏时代的高官们跟着司马氏祖孙一道迈入了晋代门槛,只要忠心耿耿,就可以禄位永保,世代相袭。……源源不断地进入西晋政权。”可知,西晋政权具有浓厚的门阀政治色彩,士族成员世代相袭官位,体现了政治的封闭性特征,A项正确;

材料并未强调宗室贵族形成专权局面,不符合题意,排除B项;

曹魏政权已经被司马氏取代,选项表述错误,排除C项;

西晋时期门阀士族基本上垄断了官僚集团,官僚队伍的来源较为狭窄,排除D项。

故选:A。

本题考查的是西周的统一与兴亡,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是西周的统一与兴亡,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

6.【答案】C

【解析】北魏在迁都后开凿的一些石窟中,飞天的形象变为汉族女子形象,姿态也带有汉族女子的含蓄柔美,这是鲜卑族内迁后汉化的具体表现,说明了民族迁移与汉化一致性,C项正确;

据所学知识,西汉末佛教传入我国内地,在与儒、道等中国本土思想的碰撞中,逐渐开启了本土化进程,不是北魏才开启的,排除A项;

材料说明的是北魏迁都洛阳,促进了汉化进程和民族融合,不是说佛教文化的影响力,排除B项;

据所学知识,周朝的分封制促使中华民族文化心理认同开始形成,排除D项。

故选:C。

本题考查孝文帝改革的评价,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查孝文帝改革的评价,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

7.【答案】B

【解析】根据材料“县令有声绩可称,先宜进考。……先于县令内简择”可知,唐高宗时期,取得较好政绩的地方县令可以优先任命为中央高级官员,这有利于调动地方官员对辖区治理的积极性,从而促进了地方治理,B项正确;

材料体现不出唐高宗大兴文治的信息,大兴文治旨在推动文化发展、弘扬文化、提高文化水平,不符合题意,排除A项;

科举制仍然是这一时期的主要选官制度,这时期没有改革选官制度,排除C项;

材料内容主要体现了唐高宗时期通过提拔政绩较好的地方县令以调动地方官的积极性,与提高县令职级无关,不符合题意,排除D项。

故选:B。

本题考查的是中国古代基层组织形态与基层社会治理,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是中国古代基层组织形态与基层社会治理,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

8.【答案】A

【解析】根据材料“唐代寒食节的蹴鞠活动非常盛行,宫内宫外、皇帝大臣都喜爱蹴鞠”“广场春霁,寒食景妍。交争竞逐,驰突喧阗。”可知,唐朝时期,统治集团及民间都热衷蹴鞠活动,体现了社会风气相对开放的特征,A项正确;

蹴鞠活动并不是高雅的娱乐活动,排除B项;

唐代诗歌的内容比较广泛,并不是以节日活动为主,排除C项;

“统治者好恶决定蹴鞠兴衰”中的“决定”二字太过绝对,不符合题意,排除D项。

故选:A。

本题考查的是三国至隋唐的文化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是三国至隋唐的文化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

9.【答案】A

【解析】根据材料“天下转漕,仰给在此一渠水”“汴水横亘,首承大河,漕引江湖,利尽南海。朝廷创置榷场以通南北之货……内足以专课息之源,外足以固邻国之好”可知,水运交通促进了商品流通,榷场促进了边境贸易的发展,说明宋代水陆交通通达度较高,A项正确;

材料并未强调政府与商品经济活动的关系,排除B项;

材料和外交活动无关,排除C项;

材料不涉及时空限制被打破,排除D。

故选:A。

本题考查的是水陆交通的变迁,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是水陆交通的变迁,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

10.【答案】A

【解析】根据材料“宋高宗时期主战派高官的言论(部分)”及所学可知,宋高宗是南宋开国皇帝,题干反映了南宋与金朝之间形成对峙局面的背景,A项正确;

靖康之变是中国历史上的一次著名事件,发生于北宋宋钦宗靖康年间(1126~1127年)因而得名,导致了宋室南迁、北宋灭亡,深沉刺痛汉人的内心,排除B项;

材料体现不出南宋官僚集团内部存在党争的信息,不符合题意,排除C项;

材料未涉及官僚集团抵制崇文抑武政策的信息,不符合题意,排除D项。

故选:A。

本题考查多民族政权的并立,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查多民族政权的并立,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

11.【答案】D

【解析】根据材料可知,元代风箱在前代基础上做了改进,使一次鼓入炉内的气流量增大,以产生连续的气流鼓风,说明生产工艺的传承与革新,D正确;

元代风箱依然靠人力,“冶金业动力实现革新”的说法不符合史实,排除A;

材料并没有强调是家庭劳作,排除B;

风箱为鼓风冶铁工具,排除C。

故选:D。

本题考查了中国古代先进的冶金技术,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了中国古代先进的冶金技术,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

12.【答案】B

【解析】根据材料“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣”结合所学知识可知,元朝时期,为加强中央集权,由中央中书省分派机构管辖地方,称为行中书省,B项正确;

行省制协调了中央与地方的关系,但这是影响,不是统治者设立该制度的目的,排除A项;

C项是创立创立行省制的客观影响,不是统治者的主观目的,排除C项;

行省制与缓和内部矛盾无关,排除D项。

故选:B。

本题考查元朝行省制度,结合题干“国家置中书省以治内,分行省以治外,其官名品秩略同,所以达远迩、均劳逸,参错出入,而天下事方如指掌矣”及行省制度的作用进行分析。

本题考查元朝行省制度,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

13.【答案】B

【解析】根据材料“到明代,棉花种植迅速发展,已‘遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之,其利视丝臬,盖百倍焉’”可知,到了明朝时期,棉花在全国普遍种植,人们普遍种植这种经济作物,追求其利益。反映了明朝时期,随着商品经济的发展,农产品商品化的趋势加强,D项正确;

植棉成为致富的不二选择,说法过于绝对,排除A项;

材料中没有描述弃农经商现象,且违背史实,排除C项;

普遍种植棉花不意味着农业种植结构和经营模式就发生了变化,排除D项。

故选:B。

本题主要考查明清经济的发展,结合明清经济发展的表现分析作答。

本题主要考查明清经济的发展,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

14.【答案】B

【解析】据材料“凡为子者必孝其亲,为妻者必敬其夫,为兄者必爱其弟,为弟者必敬其兄”“子孙赌博无赖及一应违于礼法之事”“宗族无所归者,量拨房屋以居之。”可知,这些内容符合儒家的思想主张,有助于加强基层社会秩序的稳定,符合统治者的治国要求和官方主流思想,B项正确;

材料都是关于维护封建伦理秩序的内容,排除A项;

宗法制在春秋战国时期已经瓦解,《郑氏规范》有利于维护宗法观念,排除C项;

材料强调的是伦理秩序,而不是尊卑等级关系,排除D项。

故选:B。

本题考查儒家思想的发展演变,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查儒家思想的发展演变,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

15.【答案】C

【解析】根据材料“凡制敕宣行,大事覆奏,小事署而颁之……内外章疏下,分类抄集,参署付部,驳正其违误焉”“无敢抗科参而自行者”并结合所学可知,给事中负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正,稽查六部百司之事,给事中能够对不恰当的决策进行封驳、监督,这一定程度上可以减少行政决策中的失误,C项正确;

材料主要说的是有利于减少决策失误,不是规范六部的职权,排除A项;

六科给事中的设立有利于加强对六部行政职能的监督,但材料信息没有说目的是完善官吏监督体制,排除B项;

据所学,六科给事中主要是起到监察作用,并不是中枢决策机构,排除D项。

故选:C。

本题考查的是明清君主专制,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是明清君主专制,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

16.【答案】B

【解析】根据材料“清朝对丝绸出口的数量、质量等仍有种种限制”结合所学知识可知,清朝对丝绸出口的数量、质量等进行种种限制,使中国的丝绸在鸦片战争前出口受阻,这阻碍了丝绸业的发展,抑制了商品经济发展,B项正确;

有效保护了国内市场是对材料的过度解读,材料未表明这一举措的效果,排除A项;

限制出口不能加速自然经济解体,排除C项;

中国在鸦片战争前长期处于出超(出超是指在特定年度一国出口贸易总额大于进口贸易总额,又称“贸易顺差“)地位,而非入超,排除D项。

故选:B。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查明清海禁与闭关锁国政策及其影响,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

17.【答案】A

【解析】根据材料“个人作为社会、国家、民族的一分子,应该心系他人、心怀社稷”、“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”信息可知,中华传统文化认为个人应与国家联系在一起,担负起社会责任,故选A项;

经世务实、和谐共生、守正创新均与材料信息不符,故排除B、C、D三项。

故选:A。

本题侧重于考查儒家思想的发展演变,解题关键信息是“个人作为社会、国家、民族的一分子,应该心系他人、心怀社稷”、“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

本题侧重于考查儒家思想的发展演变,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

18.【答案】D

【解析】根据材料“古代朝鲜‘谓伏鸡曰抱’”结合所学知识可知,古代朝鲜认为“抱”是鸟孵卵的意思,而在中国的典籍中,“抱”也是这个意思,可见中国借鉴了朝鲜对这个词的解释,反映了中华文化具有包容性,D项正确;

仅凭材料信息,无法说明朝鲜文化与中华文化同源共祖,排除A项;

B项与史实不符,排除B项;

材料只能看出中国借鉴了外来文化,无法体现出朝鲜人有很高汉文造诣,排除C项。

故选:D。

本题考查中华文明的传承与发展,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中华文明的传承与发展,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

19.【答案】D

【解析】根据材料“格里芬是希腊神话中的一种鹰头狮身有翅的怪兽。公元前7世纪以来,格里芬形象在欧亚草原上广泛传播”“战国匈奴墓出土的类似格里芬的金雕像”可知,古希腊的神话传说对战国时期的匈奴产生了一定的影响,这说明古希腊文化的影响力较强,D项正确;

汉武帝时期开通了丝绸之路,选项与题干时间不符,排除A项;

亚历山大东征是指公元前334~公元前324年,马其顿国王亚历山大对东方波斯等国进行的侵略战争,与题干时间及史实不符,排除B项;

草原丝绸之路是指蒙古草原地带沟通欧亚大陆的商贸大通道,是丝绸之路的重要组成部分;主要路线由中原地区向北越过古阴山(今大青山)、燕山一带长城沿线,西北穿越蒙古高原、中西亚北部,直达地中海欧洲地区,与题干信息不符,排除C项。

故选:D。

本题考查中西方文化交流,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查中西方文化交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

20.【答案】C

【解析】材料表明移民进美国的认可在1840年之后明显增多,根河时间可知这是由于美国工业革命的开展,使得经济得到提高,吸引力更多人移民美国,C项正确;

美国通过1861到1865的南北内战使得南北矛盾有所缓和,与材料时间不符,排除A项;

西方殖民体系确立与19世纪末20世纪初,与材料时间不符,排除B项;

自由贸易政策是指的商品和货物之间的,与人口移民关系不大,排除D项。

故选:C。

本题考查的是工业革命,解答本题需要结合工业革命的影响分析。

本题考查的是工业革命,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

21.【答案】B

【解析】据材料可知,联合国难民署的绝大部分资金由少数富裕国家提供,他们通过限定“支出用途”等方式对难民署难民保护活动施加影响,进行干预,有违人道主义的初衷和原则,说明全球难民救助机制有待完善,B项正确;

材料提及少数国家的干预“改变了难民署难民保护活动的人道主义性质”,但不代表“西方主导全球难民救助”,该表述也不符合史实,排除A项;

材料未涉及人道主义援助的监督问题和行动效率问题,排除CD。

故选:B。

本题考查的是难民的困境与救助,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是难民的困境与救助,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

22.【答案】A

【解析】根据材料〝舞会上,国王路易十四坐在一顶中国式的八抬大轿中,穿着富有中国特色的服饰华丽登场,引得全场围观的人连连赞吸。”可知,18世纪,凡尔赛宫的这场中国热(中国特色服饰和八抬大轿等)流行的均是中国传统手工业品,反映出中国传统文化对法国贵族的极大影响力,A项正确;

仅凭法国凡尔赛宫内举行的这场舞会,难以得出法国是欧洲中国热的引1领者的结论,排除B项;

法国人热爱中国传统文化,不等于两国经济文化水平接近,排除C项;

当时法国尚末侵略中国,排除D项。

故选:A。

本题考查的是商品流动与文化交流国际化,要求考生在掌握识记的基础上进行材料的分析,予以作答。

本题考查的是商品流动与文化交流国际化,侧重于考查考生对知识的掌握理解能力和对材料的分析作答能力。

23.【答案】C

【解析】根据材料及所学可知,伊利汗国是蒙古帝国的四大汗国之一,这一时期的波斯人受到了元朝雕版印刷术的影响并且将其传入了欧洲,由此可见,蒙古西征产生了文化传播的影响,C项正确;

“元朝纸币成为世界通用货币”表述错误,与史实不符,排除A项;

材料未涉及造纸术西传的信息,造纸术在唐朝时期由阿拉伯人西传,排除B项;

材料未涉及西学东渐的相关信息,西学东渐是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程,排除D项。

故选:C。

本题考查了蒙古西征与东西方交流,需要学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了蒙古西征与东西方交流,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

24.【答案】D

【解析】根据所学可知,巴米扬大佛在战火中被毁,而中国技术团队在得到阿富汗文化部门和联合国教科文组织的批准下,通过先进的技术再现了这尊曾经的世界最高立式佛,体现了文化遗产是世界人民的共同财富,D项正确;

科技创新有利于文化遗产的保护,“关键”说法过于绝对,排除A项;

国际合作有利于实现文化遗产的保护,“才能”说法绝对,排除B项;

联合国是一个由主权国家组成的政府间国际组织,其主要宗旨是维护世界和平与安全,促进国家间的合作等,与世界文化遗产保护无关,世界文化遗产保护主要是联合国教科文组织及其委员会,排除C项。

故选:D。

本题考查世界文化遗产的保护,本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查世界文化遗产的保护,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

25.【答案】【小题1】内容:分割、迁徙诸侯国;广立亲子为王。

原因:社会经济的恢复与发展;封国经济发展迅速,实力壮大,威胁中央集权;刘邦以来以亲制疏政策的延续;黄老无为思想的影响。

【小题2】变化:军政不分;豪强掌控地方政权;郡县数量猛增。

【小题3】认识:地方行政制度因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整中。

【解析】本题主要考查汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整。第(1)问,提取材料信息并结合汉初封国制的影响分析作答;第(2)问,提炼概括材料信息分析作答;第(3)问,能够从历史背景、影响等角度对历史现象进行解释。

本题主要考查汉代、魏晋南北朝地方行政制度的调整,侧重于考查考生阅读和提取信息、分析和解决问题的能力以及史料实证、时空观念、历史解释的学科素养。

26.【答案】【小题1】原因:割据、战乱导致社会动荡不安;东西方的海路与草原交通的发展;经济重心南移;技术进步。(答出三点即可)

【小题2】示例

时期:元朝时期丝绸之路的兴盛。

联系:蒙古西征后,逐步恢复和拓展了丝绸之路运输线。元朝政府广泛设立驿路以恢复欧亚交通网络。丝绸之路的繁荣为中国经济进入高速增长期创造了条件。意大利旅行家写的《马可 波罗行纪》中描述的繁华景象就是中国元朝时期丝路促进国际交往的缩影。(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

【解析】本题考查了丝绸之路,第一问要结合丝绸之路的特征来解答;第二问要结合丝绸之路的影响来解答。

本题考查了丝绸之路,考查学生分析材料信息和运用知识分析历史问题的能力。

27.【答案】【小题1】趋势:由政府主导到引入社会力量参与;保护范围逐渐扩大。

【小题2】相同点:强调政府的责任;注重调查和保护并举;分类保护。

历史背景:近代文物流失现象严重;清政府认识到文物保护的价值及其保护文物的立法实践;西方文物保护的启示;近代国际法的发展。

【小题3】历史价值:推动学术研究;保持民族文化的传承;维护世界文化的多样性和创造性。

【解析】本题考查了世界文化遗产的保护,第一问结合19世纪法国文物保护的演进趋势分析;第二问结合近代中法文物保护立法的相同点分析;第三问要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

本题考查了世界文化遗产的保护,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

28.【答案】从西方人认识世界与资本主义扩张之间的关系,得出论点:近代西方人对世界的认识折射出资本主义对外扩张的历程。理解:说明“西方中心论”和种族色彩的背景、列举不同时期,“文明”的概念即可。首先,说明“西方中心论”和种族色彩的背景,西方资本主义国家的对外扩张过程中,输出西方国家意识形态和价值理念的影响。其次,列举早期殖民扩张时期和帝国主义阶段时期,“文明”的不同含义及作用即可。最后总结,得出近代西方人对世界的认识折射出了西方资本主义国家在工场手工业和工业革命时期对外扩张的发展历程。

故答案为:

论点:近代西方人对世界的认识折射出资本主义对外扩张的历程。

理解:近代西方资本主义国家对外扩张进程中,输出西方国家意识形态和价值理念的影响,体现出明显的“西方中心论”和种族色彩。在早期殖民扩张时期,为了凸显殖民行为的“正义性”与“正当性”,殖民者往往以“文明”的概念来证明其优越性和统治其他民族的合法性,而被殖民者变成了“落后”与“野蛮”的代名词。如殖民者以传播代表“先进文明”的基督教文化为借口,进行殖民掠夺,因此这一时期的“文明”概念具有浓厚的种族歧视色彩。随着资本主义逐渐进入帝国主义阶段,资本主义国家相互间的竞争和冲突加剧,“文明”一词被广泛运用,成为宣扬资本主义在全球扩张合法性的工具。

总之,近代西方人对世界的认识折射出了西方资本主义国家在工场手工业和工业革命时期对外扩张的发展历程。

【解析】本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

本题考查的是殖民扩张的后果和历史影响,考查获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和发现问题的能力。

第1页,共1页

同课章节目录