2.2《红烛》课件(共20张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件(共20张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 21:42:28 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

红烛

闻一多

你可知“Macao”不是我的真姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

七子之歌

于1925年3月在美国留学期间创作的组诗作品。诗人在这一组诗作品里用拟人化的手法,把中国的澳门、香港、台湾、威海卫、广州湾、九龙岛、旅顺和大连等七个被割让、租借的地方,比做祖国母亲被夺走的七个孩子。

作者简介

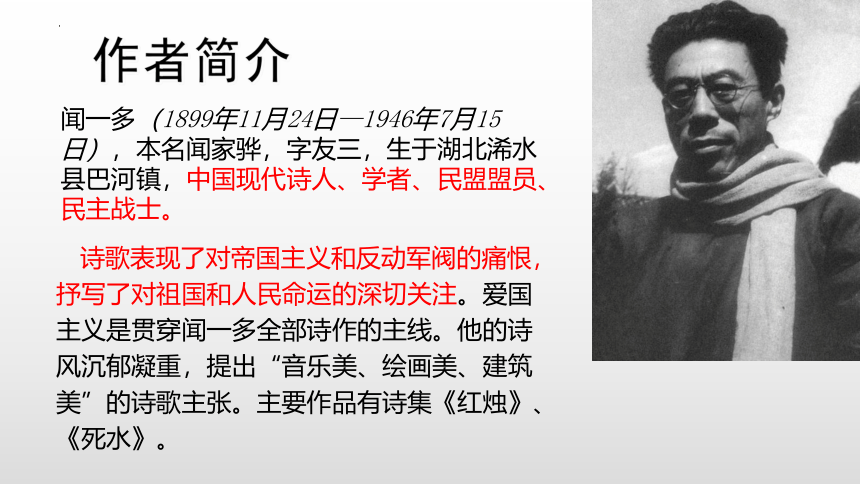

闻一多(1899年11月24日—1946年7月15日),本名闻家骅,字友三,生于湖北浠水县巴河镇,中国现代诗人、学者、民盟盟员、民主战士。

诗歌表现了对帝国主义和反动军阀的痛恨,抒写了对祖国和人民命运的深切关注。爱国主义是贯穿闻一多全部诗作的主线。他的诗风沉郁凝重,提出“音乐美、绘画美、建筑美”的诗歌主张。主要作品有诗集《红烛》、《死水》。

三美”主张:

音乐美:指的是诗歌借助于音尺、平仄、韵脚等获得某种节奏,在听觉上给人一种音乐感;

绘画美:指辞藻的华丽,以富丽的“词藻”勾勒线条,描绘形象,创造意境,使诗中有画,呈现出绘画美;

建筑美:指的是诗歌因“节的匀称和句的均齐”而在视觉上给人一种建筑的立体美感。

作用:在一定程度上克服并纠正了“五四”运动以来白话新诗过于松散、随意等不足,对中国现代新诗的健康发展做出了特有的贡献。

创作背景

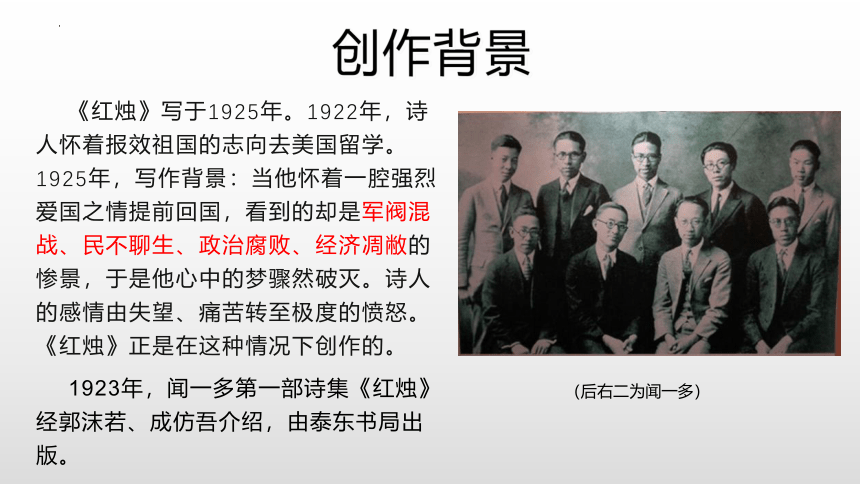

《红烛》写于1925年。1922年,诗人怀着报效祖国的志向去美国留学。1925年,写作背景:当他怀着一腔强烈爱国之情提前回国,看到的却是军阀混战、民不聊生、政治腐败、经济凋敝的惨景,于是他心中的梦骤然破灭。诗人的感情由失望、痛苦转至极度的愤怒。《红烛》正是在这种情况下创作的。

1923年,闻一多第一部诗集《红烛》经郭沫若、成仿吾介绍,由泰东书局出版。

(后右二为闻一多)

新月派

新月派现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。

1923年,新月社的活动始于北京。1925 年,徐志摩接编《晨报副刊》后,曾编辑出版《诗镌》、《剧刊》,开始形成新月诗派。该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,"新月派"的主要活动转移到上海,这是后期新月派。它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

音频范读

题目“红烛”有什么含义?

1.本意红烛是红烛本身;

2.深意同时也是作者理想的人格的化身,传达的是诗人热忱的爱国精神。有精神、有思想、有境界,耕耘自然有收获。

整体感知

第一部分(第1节):赞美烛之红,吐露诗人心曲;

第二部分(2-4节):烛之燃烧与牺牲;

第三部分(5-8节):感伤于烛泪;

第四部分(第9节):赞美红烛精神。

《无题.相见时难别亦难》

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

李商隐

翻译

相见很难,离别更难,何况在这东风无力、百花凋谢的暮春时节。

春蚕结茧到死时丝才吐完,蜡烛要烧成灰烬时像泪一样的蜡油才能滴干。

早晨梳妆照镜,只担忧如云的鬓发改变颜色,容颜不在。长夜独自吟诗不寐,必然感到冷月侵人。

蓬莱山离这儿不算太远,却无路可通,烦请青鸟一样的使者,殷勤地为我去探看。

“蜡炬成灰泪始干”这句诗作为引子有什么作用?

1. 领导全篇。引子具有提纲挈领的作用,同时也有情感即将展示的提示,起了铺垫烘托、暗示的作用。

2. 托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。

3.不仅托出了诗歌言说的对象,引出诗歌的主旨,更让诗人的情感有了缓冲,不至于出现平地起波澜的陡峭之感。

一、第一节讲了什么内容?

红烛在诗人眼里是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。

二、2、3节,先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误”是不是矛盾?

不矛盾,

1.“一误再误”运用设问,表现了一个思考过程。

2.“不误不误”运用反复手法,否定语气更加强烈。,表现诗人的醒悟,展现红烛的精神可贵,从中顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人悟彻光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利已主义哲学完全对立的一种新的人生观。

三、怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!”?

这是红烛的责任所在,是诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。

背景:

民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

四、第五至第七节你认为为什么流泪?

1.诗人对烛泪的思考、对红烛的劝慰。诗人同情、感伤、思索。这里抒发的正是诗人在现实生活的旋涡中,内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎。

2.世人并非都像诗人自己那样怀着敬意,那种邪恶的势力不但对此毫无敬意,相反却“来侵你的光芒”。

3.红烛流泪,是为烧得不稳而急得流泪。红烛不怕牺牲自己,相反,它要充分地牺牲自己,为世人创造光明,它“急”的只是不能给世人带来更多的光明。

五、如何理解“莫问收获,但问耕耘”?

鼓励的呼唤。

人们常说,“一分耕耘,一分收获”,这本是理所当然的。但是,在不合理的社会里,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国,热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,那是极其伟大崇高的献身精神。

总结

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。

红烛精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰为创造光明而彻底的自我牺牲,这是一个伟大的爱国者的心声。拯救世人灵魂结成果子表明作者的社会责任感。红烛形象是诗人光辉人格的写照,诗篇闪耀着人格美的光辉。

文学常识

时期 特点 代表诗人 代表作 内容

新文化运动时期 新诗的“尝试” 胡适等 胡适《尝试集》等 废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创 郭沫若等 郭沫若《女神》等 五四时期狂飙突进,反帝反封建的时代精神,成为时代最强音

30年代 新诗的规范 闻一多、徐志摩与新月派 戴望舒《雨巷》等 二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神面貌

40年代 新诗的成熟与深化 戴望舒、卞之琳与现代派 艾青《大堰河我的保姆》等 三四十年代的战争与和平,革命与救亡的严酷斗争和中国社会的变迁

艺术手法总结

这首诗打量使用了抒情的感叹词,以优美的语言强烈地表达了心中的情感。在诗歌形式上,诗人极力注意诗歌的形式美和诗歌的节奏美,以和诗中要表达的情感相一致。

红烛

闻一多

你可知“Macao”不是我的真姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

七子之歌

于1925年3月在美国留学期间创作的组诗作品。诗人在这一组诗作品里用拟人化的手法,把中国的澳门、香港、台湾、威海卫、广州湾、九龙岛、旅顺和大连等七个被割让、租借的地方,比做祖国母亲被夺走的七个孩子。

作者简介

闻一多(1899年11月24日—1946年7月15日),本名闻家骅,字友三,生于湖北浠水县巴河镇,中国现代诗人、学者、民盟盟员、民主战士。

诗歌表现了对帝国主义和反动军阀的痛恨,抒写了对祖国和人民命运的深切关注。爱国主义是贯穿闻一多全部诗作的主线。他的诗风沉郁凝重,提出“音乐美、绘画美、建筑美”的诗歌主张。主要作品有诗集《红烛》、《死水》。

三美”主张:

音乐美:指的是诗歌借助于音尺、平仄、韵脚等获得某种节奏,在听觉上给人一种音乐感;

绘画美:指辞藻的华丽,以富丽的“词藻”勾勒线条,描绘形象,创造意境,使诗中有画,呈现出绘画美;

建筑美:指的是诗歌因“节的匀称和句的均齐”而在视觉上给人一种建筑的立体美感。

作用:在一定程度上克服并纠正了“五四”运动以来白话新诗过于松散、随意等不足,对中国现代新诗的健康发展做出了特有的贡献。

创作背景

《红烛》写于1925年。1922年,诗人怀着报效祖国的志向去美国留学。1925年,写作背景:当他怀着一腔强烈爱国之情提前回国,看到的却是军阀混战、民不聊生、政治腐败、经济凋敝的惨景,于是他心中的梦骤然破灭。诗人的感情由失望、痛苦转至极度的愤怒。《红烛》正是在这种情况下创作的。

1923年,闻一多第一部诗集《红烛》经郭沫若、成仿吾介绍,由泰东书局出版。

(后右二为闻一多)

新月派

新月派现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。

1923年,新月社的活动始于北京。1925 年,徐志摩接编《晨报副刊》后,曾编辑出版《诗镌》、《剧刊》,开始形成新月诗派。该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,"新月派"的主要活动转移到上海,这是后期新月派。它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

音频范读

题目“红烛”有什么含义?

1.本意红烛是红烛本身;

2.深意同时也是作者理想的人格的化身,传达的是诗人热忱的爱国精神。有精神、有思想、有境界,耕耘自然有收获。

整体感知

第一部分(第1节):赞美烛之红,吐露诗人心曲;

第二部分(2-4节):烛之燃烧与牺牲;

第三部分(5-8节):感伤于烛泪;

第四部分(第9节):赞美红烛精神。

《无题.相见时难别亦难》

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

李商隐

翻译

相见很难,离别更难,何况在这东风无力、百花凋谢的暮春时节。

春蚕结茧到死时丝才吐完,蜡烛要烧成灰烬时像泪一样的蜡油才能滴干。

早晨梳妆照镜,只担忧如云的鬓发改变颜色,容颜不在。长夜独自吟诗不寐,必然感到冷月侵人。

蓬莱山离这儿不算太远,却无路可通,烦请青鸟一样的使者,殷勤地为我去探看。

“蜡炬成灰泪始干”这句诗作为引子有什么作用?

1. 领导全篇。引子具有提纲挈领的作用,同时也有情感即将展示的提示,起了铺垫烘托、暗示的作用。

2. 托红烛言牺牲自我的高尚品格,表达的是对理想信念无比忠贞的坚守和歌颂。

3.不仅托出了诗歌言说的对象,引出诗歌的主旨,更让诗人的情感有了缓冲,不至于出现平地起波澜的陡峭之感。

一、第一节讲了什么内容?

红烛在诗人眼里是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。

二、2、3节,先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误”是不是矛盾?

不矛盾,

1.“一误再误”运用设问,表现了一个思考过程。

2.“不误不误”运用反复手法,否定语气更加强烈。,表现诗人的醒悟,展现红烛的精神可贵,从中顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人悟彻光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利已主义哲学完全对立的一种新的人生观。

三、怎样理解“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!”?

这是红烛的责任所在,是诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。

背景:

民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

四、第五至第七节你认为为什么流泪?

1.诗人对烛泪的思考、对红烛的劝慰。诗人同情、感伤、思索。这里抒发的正是诗人在现实生活的旋涡中,内心所涌现的矛盾、痛苦和挣扎。

2.世人并非都像诗人自己那样怀着敬意,那种邪恶的势力不但对此毫无敬意,相反却“来侵你的光芒”。

3.红烛流泪,是为烧得不稳而急得流泪。红烛不怕牺牲自己,相反,它要充分地牺牲自己,为世人创造光明,它“急”的只是不能给世人带来更多的光明。

五、如何理解“莫问收获,但问耕耘”?

鼓励的呼唤。

人们常说,“一分耕耘,一分收获”,这本是理所当然的。但是,在不合理的社会里,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国,热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,那是极其伟大崇高的献身精神。

总结

《 红烛》是诗人内心的真实剖白。

红烛精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰为创造光明而彻底的自我牺牲,这是一个伟大的爱国者的心声。拯救世人灵魂结成果子表明作者的社会责任感。红烛形象是诗人光辉人格的写照,诗篇闪耀着人格美的光辉。

文学常识

时期 特点 代表诗人 代表作 内容

新文化运动时期 新诗的“尝试” 胡适等 胡适《尝试集》等 废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感

20年代 新诗的奠基与开创 郭沫若等 郭沫若《女神》等 五四时期狂飙突进,反帝反封建的时代精神,成为时代最强音

30年代 新诗的规范 闻一多、徐志摩与新月派 戴望舒《雨巷》等 二三十年代大革命前后知识分子的思想形态和精神面貌

40年代 新诗的成熟与深化 戴望舒、卞之琳与现代派 艾青《大堰河我的保姆》等 三四十年代的战争与和平,革命与救亡的严酷斗争和中国社会的变迁

艺术手法总结

这首诗打量使用了抒情的感叹词,以优美的语言强烈地表达了心中的情感。在诗歌形式上,诗人极力注意诗歌的形式美和诗歌的节奏美,以和诗中要表达的情感相一致。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读