5.1自然环境的整体性——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1课时分层练(含解析)

文档属性

| 名称 | 5.1自然环境的整体性——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1课时分层练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 688.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

5.1自然环境的整体性——2023-2024学年高二地理人教版(2019)选择性必修1课时分层练

【夯实基础】

知识点1 自然环境要素间的物质迁移和能量交换

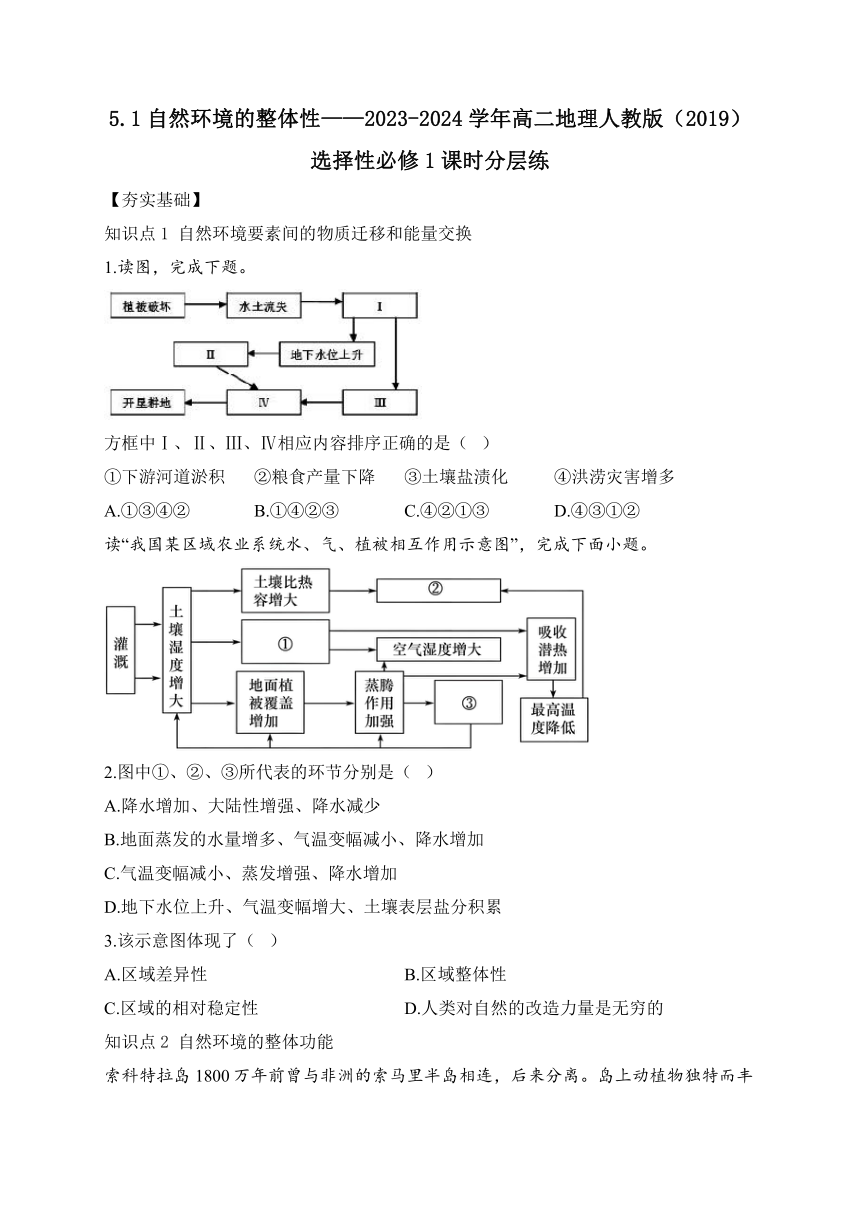

1.读图,完成下题。

方框中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容排序正确的是( )

①下游河道淤积 ②粮食产量下降 ③土壤盐渍化 ④洪涝灾害增多

A.①③④② B.①④②③ C.④②①③ D.④③①②

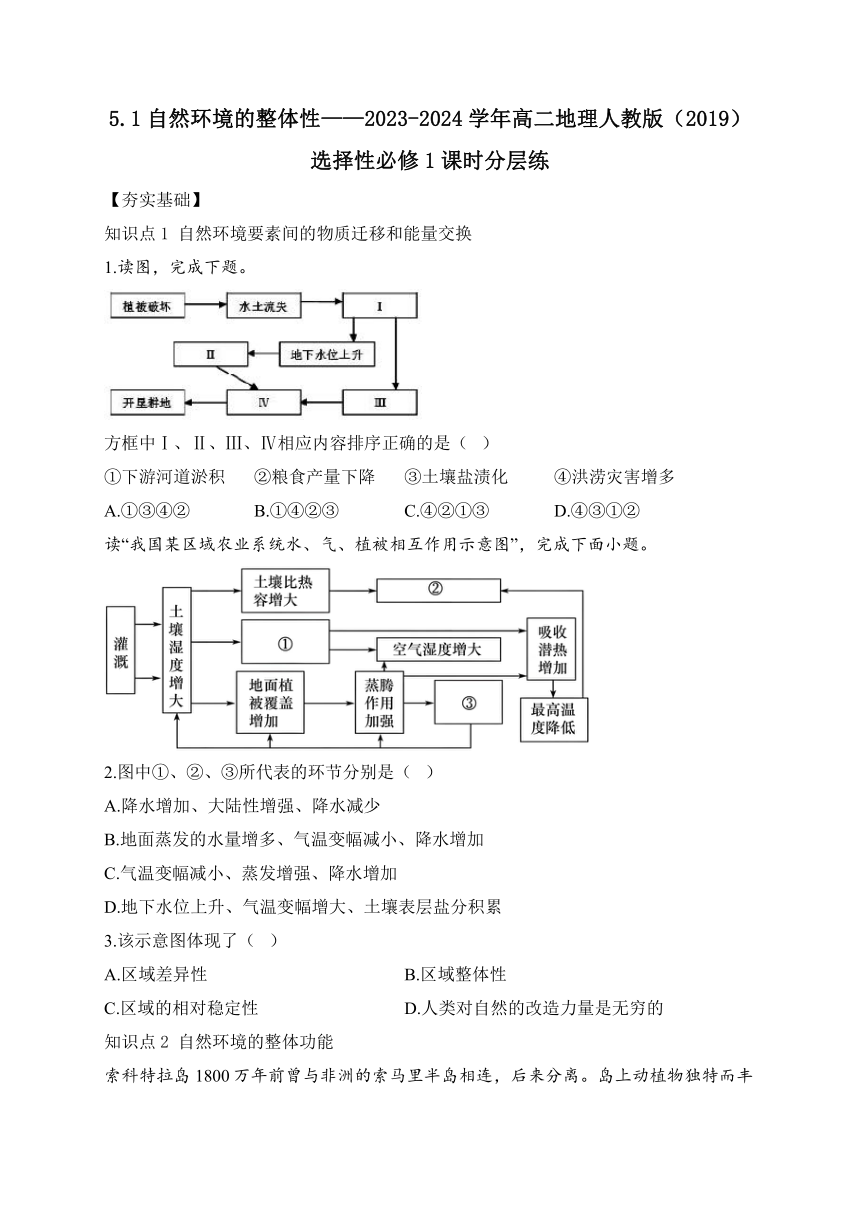

读“我国某区域农业系统水、气、植被相互作用示意图”,完成下面小题。

2.图中①、②、③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

3.该示意图体现了( )

A.区域差异性 B.区域整体性

C.区域的相对稳定性 D.人类对自然的改造力量是无穷的

知识点2 自然环境的整体功能

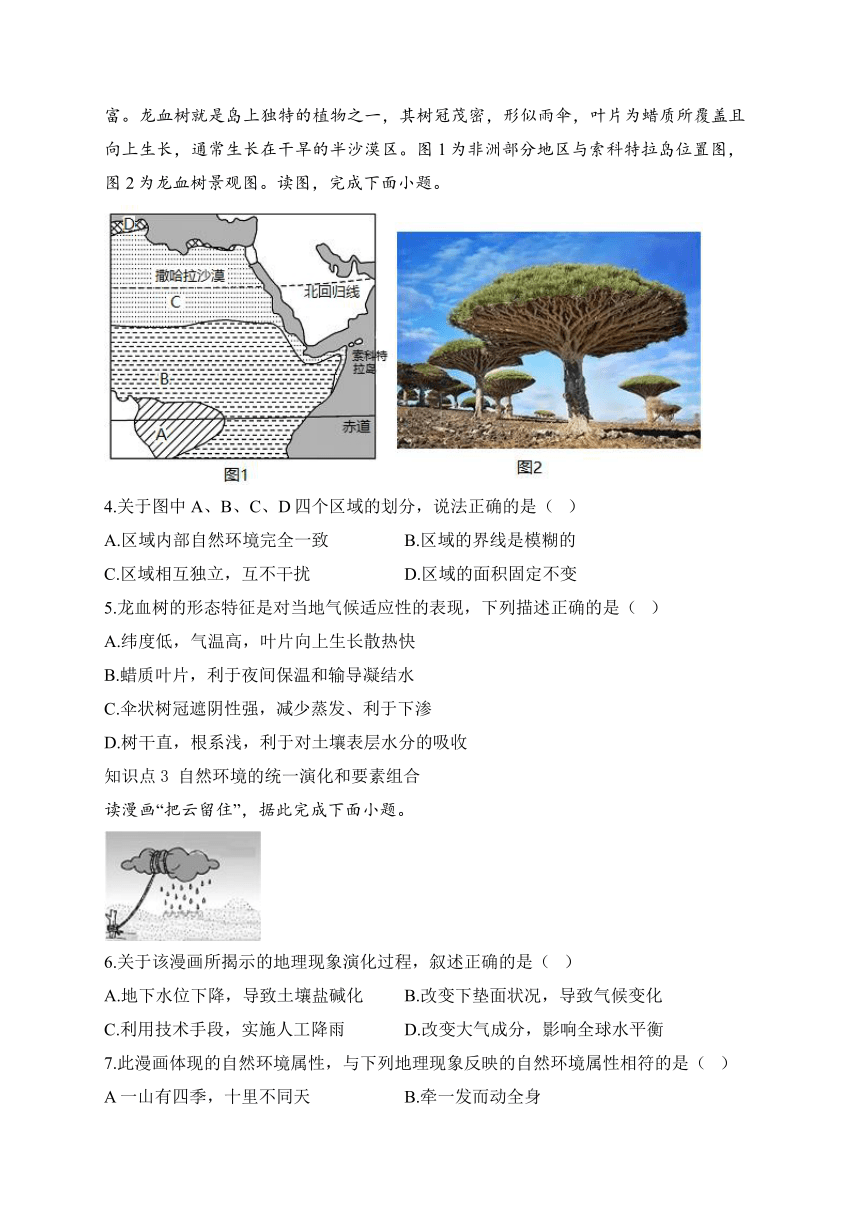

索科特拉岛1800万年前曾与非洲的索马里半岛相连,后来分离。岛上动植物独特而丰富。龙血树就是岛上独特的植物之一,其树冠茂密,形似雨伞,叶片为蜡质所覆盖且向上生长,通常生长在干旱的半沙漠区。图1为非洲部分地区与索科特拉岛位置图,图2为龙血树景观图。读图,完成下面小题。

4.关于图中A、B、C、D四个区域的划分,说法正确的是( )

A.区域内部自然环境完全一致 B.区域的界线是模糊的

C.区域相互独立,互不干扰 D.区域的面积固定不变

5.龙血树的形态特征是对当地气候适应性的表现,下列描述正确的是( )

A.纬度低,气温高,叶片向上生长散热快

B.蜡质叶片,利于夜间保温和输导凝结水

C.伞状树冠遮阴性强,减少蒸发、利于下渗

D.树干直,根系浅,利于对土壤表层水分的吸收

知识点3 自然环境的统一演化和要素组合

读漫画“把云留住”,据此完成下面小题。

6.关于该漫画所揭示的地理现象演化过程,叙述正确的是( )

A.地下水位下降,导致土壤盐碱化 B.改变下垫面状况,导致气候变化

C.利用技术手段,实施人工降雨 D.改变大气成分,影响全球水平衡

7.此漫画体现的自然环境属性,与下列地理现象反映的自然环境属性相符的是( )

A一山有四季,十里不同天 B.牵一发而动全身

C.秋分种麦正当时 D.黄梅时节家家雨

知识点4 自然环境对干扰的整体响应

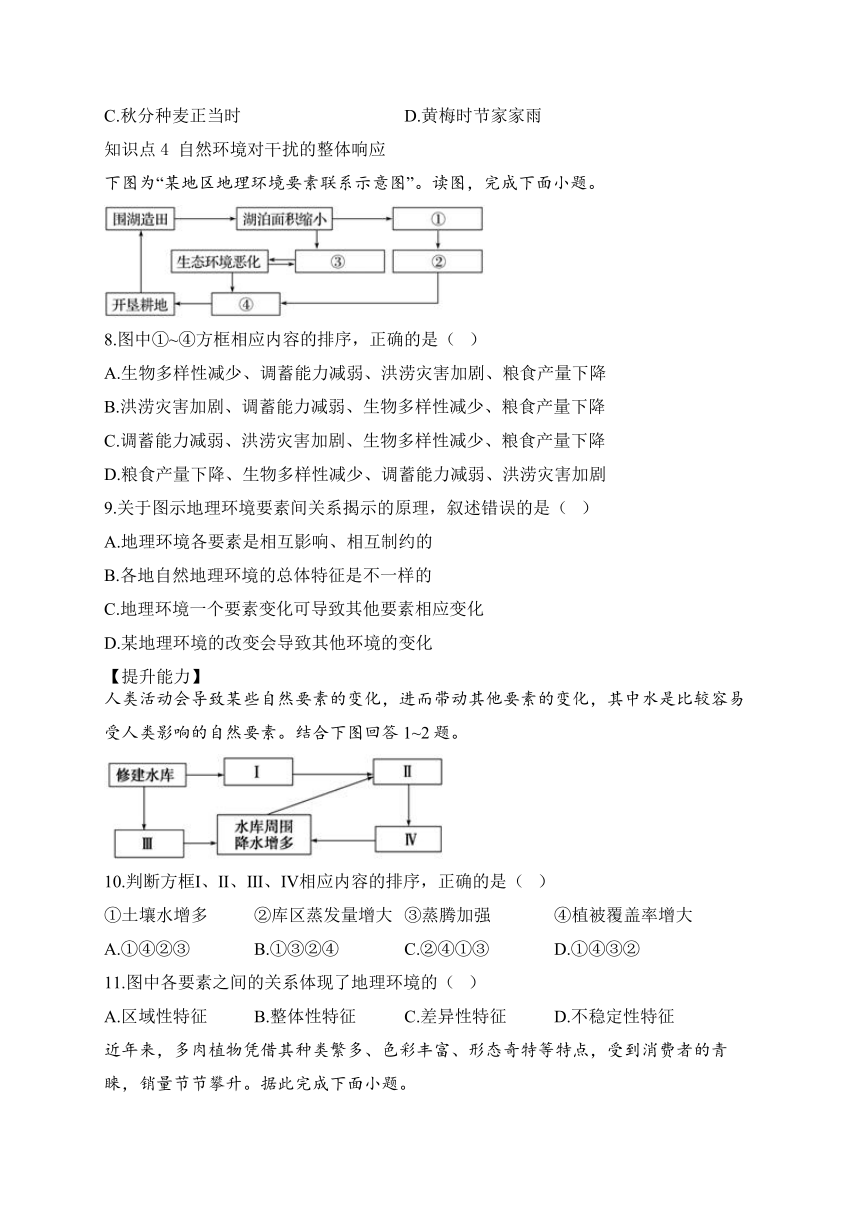

下图为“某地区地理环境要素联系示意图”。读图,完成下面小题。

8.图中①~④方框相应内容的排序,正确的是( )

A.生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、粮食产量下降

B.洪涝灾害加剧、调蓄能力减弱、生物多样性减少、粮食产量下降

C.调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降

D.粮食产量下降、生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧

9.关于图示地理环境要素间关系揭示的原理,叙述错误的是( )

A.地理环境各要素是相互影响、相互制约的

B.各地自然地理环境的总体特征是不一样的

C.地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化

D.某地理环境的改变会导致其他环境的变化

【提升能力】

人类活动会导致某些自然要素的变化,进而带动其他要素的变化,其中水是比较容易受人类影响的自然要素。结合下图回答1~2题。

10.判断方框Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容的排序,正确的是( )

①土壤水增多 ②库区蒸发量增大 ③蒸腾加强 ④植被覆盖率增大

A.①④②③ B.①③②④ C.②④①③ D.①④③②

11.图中各要素之间的关系体现了地理环境的( )

A.区域性特征 B.整体性特征 C.差异性特征 D.不稳定性特征

近年来,多肉植物凭借其种类繁多、色彩丰富、形态奇特等特点,受到消费者的青睐,销量节节攀升。据此完成下面小题。

12.多肉植物的表皮有很厚的角质层,很多种类表皮被蜡被毛。表皮气孔数远少于其他植物,且深埋在表皮凹陷的坑内。这种特征主要是为了( )

A.储存养分 B.促进对水分的吸收

C.减少蒸腾作用 D.减轻大风影响

13.多肉植物的特性主要体现了地理环境的( )

A.整体性 B.差异性 C.相似性 D.平衡性

读下图,完成下列各题。

14.反映人类与地理环境之间相互制约、息息相关的有( )

A.abc B.def C.ace D.bdf

15.下列各联系的举例,不正确的是( )

A.b——塔里木盆地气候干燥,形成我国面积最大的沙漠

B.c——泥石流流出的物质堵塞江河,破坏森林、农田

C.e——三峡工程建成后,可提高荆江河段的防洪标准

D.f——江淮平原的旱地改造成水田,加剧了土壤盐渍化

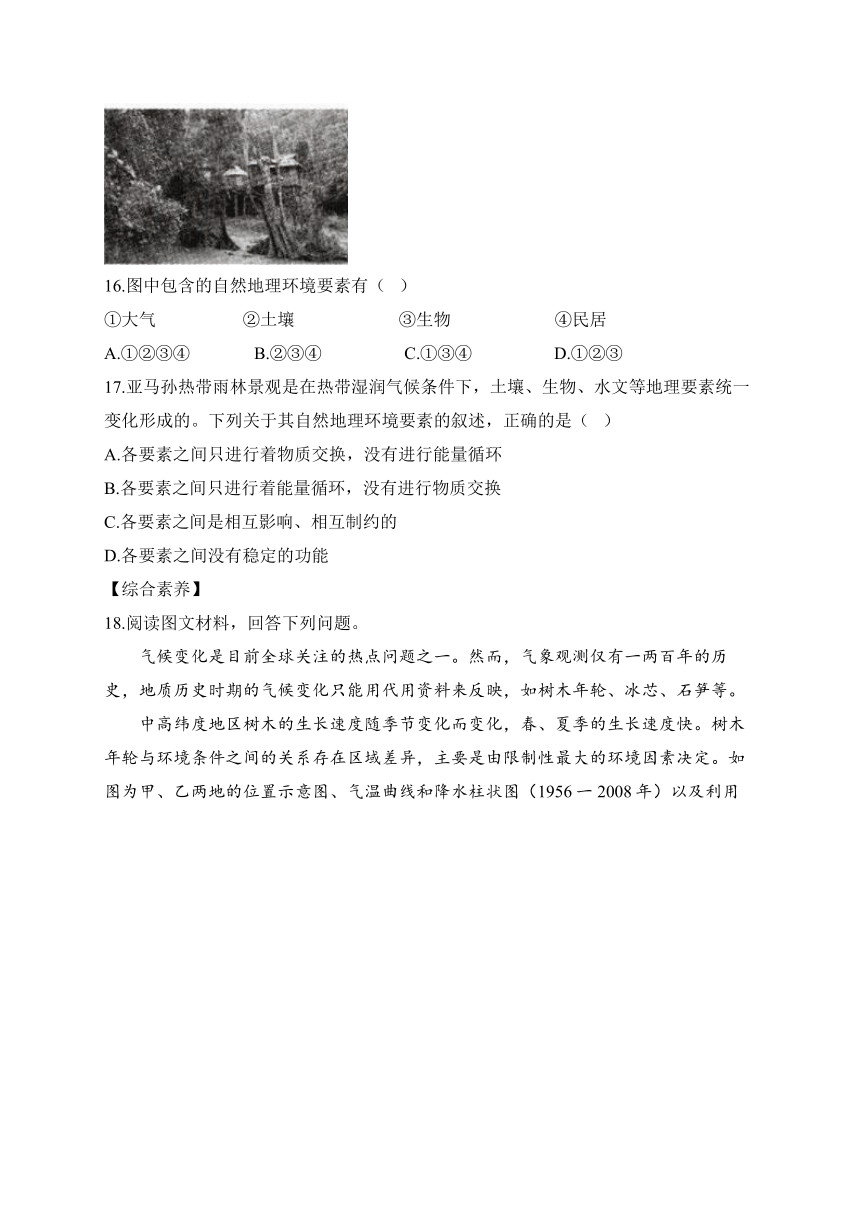

读热带雨林景观图(下图),完成下面小题。

16.图中包含的自然地理环境要素有( )

①大气 ②土壤 ③生物 ④民居

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

17.亚马孙热带雨林景观是在热带湿润气候条件下,土壤、生物、水文等地理要素统一变化形成的。下列关于其自然地理环境要素的叙述,正确的是( )

A.各要素之间只进行着物质交换,没有进行能量循环

B.各要素之间只进行着能量循环,没有进行物质交换

C.各要素之间是相互影响、相互制约的

D.各要素之间没有稳定的功能

【综合素养】

18.阅读图文材料,回答下列问题。

气候变化是目前全球关注的热点问题之一。然而,气象观测仅有一两百年的历史,地质历史时期的气候变化只能用代用资料来反映,如树木年轮、冰芯、石笋等。

中高纬度地区树木的生长速度随季节变化而变化,春、夏季的生长速度快。树木年轮与环境条件之间的关系存在区域差异,主要是由限制性最大的环境因素决定。如图为甲、乙两地的位置示意图、气温曲线和降水柱状图(1956一2008年)以及利用树轮宽度重建的当地的气候要素序列图(1600一1950年)。

(1)代用资料能反映地质历史时期的气候变化,体现了自然地理环境的_________特征。

(2)分析甲地树轮宽窄主要受春末夏初水分影响、乙地树轮宽窄主要受夏季最低气温影响的原因。

(3)请选择A或B作答。

A:据图推测18世纪青海湖面积的可能变化趋势,并说明判读依据。

B:据图推测17世纪唐古拉山冰川面积的可能变化趋势,并说明判读依据。

(4)归纳总结图示区域历史时期气候变化的一般规律。

19.读下列三幅图,完成下列问题。

(1)根据上述三幅图分析地形变化对植被分布的影响,并解释其原因。

(2)上述三幅图的变化反映了自然地理环境的哪些特征

(3)总结自然地理要素与自然地理环境之间的关系。

答案以及解析

1.答案:A

解析:植被破坏会导致水土流失,使河流含沙量变大,流水淤积量大,导致下游河道淤积(Ⅰ),河床抬升,河水水位升高,促进河水补给地下水,容易导致地下水位上升,然后土壤水分在蒸发过程中容易导致土壤盐渍化(Ⅱ),同时,河道淤积也容易形成洪涝灾害,Ⅲ处填洪涝灾害增多,洪涝灾害增多和土壤盐渍化会导致粮食产量下降,Ⅳ处填粮食产量下降,故方框中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ对应①③④②,A正确,BCD错误。故选A。

2.答案:B

解析:读图可知,土壤湿度增大使地面蒸发的水量增多,空气湿度增大;蒸腾作用加强,使空气湿度增大,降水增加;土壤比热容越大,气温变化幅度越小。

3.答案:B

解析:该图示反映了区域内各个地理要素之间相互影响、相互联系,是区域整体性的表现。

4.答案:B

解析:任何一个区域内部都有其相对一致性,区域内部自然环境不可能完全一致,A错误;图中A、B、C、D四个区域属于自然区域,各个区域之间存在一定的过渡区,界线是模糊的,B正确;图中A、B、C、D四个自然区域相互独立,同时区域之间又有着一定的联系,C错误;区域之间的界线是模糊的,面积并不是固定不变,D错误。故本题选B。

5.答案:C

解析:纬度低,气温高,降水少,龙血树的叶片向上生长利于汇集水源,A错误;龙血树的蜡质叶片白天减少蒸腾,利于保存水分,B错误;龙血树的伞状树冠能够遮蔽阳光,减少蒸发,利于下渗,C正确;龙血树的树干直,根系深,增加对深层土填中水分的吸收,D错误。故选C。

6.答案:B

解析:该图所提示的地理现象演化过程是植被破坏后,导致降水量减少、气候恶化,是改变下垫面状况,导致气候变化;不能反映土壤盐碱化问题,也没有改变大气成分,更不是实施人工降雨,故B正确,ACD错误。所以选B。

7.答案:B

解析:此图体现的地理环境属性,与牵一发而动全身反应的地理环境属性相符,体现地理环境的整体性特征;十里不同天、一山有四季体现的是差异性;秋分种麦正当时,是农业生产的季节性特点;黄梅时节家家雨,描述的是梅雨。故B正确,ACD错误。所以选B。

8.答案:C

解析:运用地理环境的整体性特征进行分析判断,注意两者间的因果联系,图中①~④方框相应内容的排序为调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降,所以C正确。

9.答案:B

解析:框图表达了自然地理环境的整体性特征,地理环境各要素之间相互联系、相互作用,地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化,某地理环境的改变会导致其他地理环境的变化,各地自然地理环境的总体特征是不一样的,在要素联系示意图没有体现,所以选B。

答案:10.A;11.B

解析:10.根据图中箭头指向,修建水库可以导致①土壤水增多和②库区蒸发量增大,而库区蒸发量增大可以导致水库周围降水增多,则可知方框Ⅰ为①土壤水增多,方框Ⅲ为②库区蒸发量增大,水库周围降水增多可以使得④植被覆盖率增加,即方框Ⅱ为④植被覆盖率增加,所以A项正确。

11.图中各要素之间相互联系,一个要素的变化会引起其它要素的变化,这种关系体现了地理环境的整体性。

答案:12.C;13.A

解析:12.多肉植物的表皮有很厚的角质层,水分在角质层内扩散阻力大,角质层可以有效减少蒸腾作用;气孔数较其他植物少,而且深埋在表皮凹陷的坑内,也可以减少蒸腾作用,C项正确。

13.多肉植物的特性反映出植物对较干旱的自然环境的适应性,主要体现了地理环境的整体性,A项正确。

答案:14.B;15.D

解析:14.图中箭头所示的作用可分为两类,其中双向箭头表示人与环境相互作用,根据图示a、b、c为自然地理环境各要素之间的相互作用,d、e、f为人类活动与自然地理环境之间的相互作用,B正确,ACD错误。故选B。

15.江准平原的人们将旱地改造成水田,改变了地貌形态,加剧了当地的水资源短缺状况,对应的是图中的e,D选项不正确。塔里木盆地气候干旱,形成我国面积最大的沙漠,属于气候对生物、土壤的影响,对应的是图中的b,A选项正确。泥石流堵塞江河,破坏森林、农田,属于水文、地貌与生物、土壤之间的影响,对应的是图中的c,B选项正确。三峡工程建成后,可提高荆江河段的防洪标准,属于人类对水文的影响,对应的是图中的e,C选项错误。本题要求选择不正确选项,故选D。

答案:16.D;17.C

解析:16.民居是人类的居住地,属于人文地理环境要素,不属于自然地理环境要素,④错误,故选D项。

17.自然地理环境各要素之间相互影响、相互制约形成了整体的地理环境,C项正确。

18.答案:(1)整体性

(2)树木生长主要取决于春、夏的水热状况,且受制于较差的气候因素;甲地春、厦热量条件较好,气候干旱,因此水分是限制性因素;春末夏初气温回升,蒸发量大,降水量小,土壤水分条件差:乙地春、夏降水较多,气温较低,因此热量是限制性因素;夏季因海拔高气温较低,限制树木生长。

(3)A:先变大后变小;因为青海湖附近的年降水量先增加后减少,故湖泊的径流注入量先变多后变少。

B:先变大后变小;因为唐古拉山附近夏季最低温先降低后升高,故冰川的消融量先减少后增加。

(4)不同时间尺度的冷暖/干湿的交替。

解析: (1)本题主要考查自然地理环境的整体性。代用资料能反映地质历史时期的气候资料,说明地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着,即各要素与环境总体特征是协调一致的,体现了自然地理环境的整体性特征。

(2)本题主要考查自然地理环境的整体性。由材料“树木年轮与环境条件之间的关系存在区域差异,主要是由限制性最大的环境因素决定”可知,树木生长主要取决于春、夏的水热状况,且受制于当地较差的气候因素。甲地位于我国西北地区,由于深居内陆,气候干旱,降水少,且春未夏初气温回升,蒸发量大,土壤水分条件差,因此树轮宽窄主要受春末夏初水分的影响;乙地位于我国青藏高原地区,海拔较高,由于春、夏降水较多,气温较低,因此树轮宽窄主要受夏季最低气温的影响。

(3)本题主要考查自然地理环境的整体性。由甲、乙两地的气候要素序列图可知,甲地18世纪降水量先增加后减少,入湖水量先增加后减少,据此可推测青海湖的面积先变大后变小;乙地17世纪夏季气温先降低后升高,冰川消融量先减少后增加,据此可推测冰川面积先变大后变小。

(4)本题主要考查全球气候变化。由甲、乙两地的气候要素序列图可知,历史时期气候变化的一般规律是不同时间尺度冷暖、干湿交替出现。

19.(1)答案:①地形起伏小,阔叶林分布范围广。原因:盛行西风影响的范围大,沿海到内陆降水的差异较小。②地形起伏大,迎风坡和背风坡植被分布不同。原因:受地形影响,迎风坡降水多,背风坡降水少。③地形起伏越大,垂直方向植被分布越丰富。原因;海拔不同,热量和降水也不同。

解析:地形隆起,阻挡了盛行西风,导致背风坡降水量减少,阔叶林逐渐变化为草原和荒漠。

(2)答案:地理环境的整体性,地理环境垂直地域分异规律或地理环境的非地带性。

解析:降水的变化导致了植被的变化,体现了自然地理环境的整体性;地形隆起,从山麓到山顶景观出现了变化,体现了垂直分异规律;地形隆起,导致背风坡植被的变化,体现了非地带性分异规律。

(3)答案:自然地理环境是由自然地理要素组成的;各自然要素之间是相互联系、相互制约的;一个要素变化,会影响其他要素,甚至整个地理环境的变化。

解析:结合教材基础知识可回答。

【夯实基础】

知识点1 自然环境要素间的物质迁移和能量交换

1.读图,完成下题。

方框中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容排序正确的是( )

①下游河道淤积 ②粮食产量下降 ③土壤盐渍化 ④洪涝灾害增多

A.①③④② B.①④②③ C.④②①③ D.④③①②

读“我国某区域农业系统水、气、植被相互作用示意图”,完成下面小题。

2.图中①、②、③所代表的环节分别是( )

A.降水增加、大陆性增强、降水减少

B.地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加

C.气温变幅减小、蒸发增强、降水增加

D.地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累

3.该示意图体现了( )

A.区域差异性 B.区域整体性

C.区域的相对稳定性 D.人类对自然的改造力量是无穷的

知识点2 自然环境的整体功能

索科特拉岛1800万年前曾与非洲的索马里半岛相连,后来分离。岛上动植物独特而丰富。龙血树就是岛上独特的植物之一,其树冠茂密,形似雨伞,叶片为蜡质所覆盖且向上生长,通常生长在干旱的半沙漠区。图1为非洲部分地区与索科特拉岛位置图,图2为龙血树景观图。读图,完成下面小题。

4.关于图中A、B、C、D四个区域的划分,说法正确的是( )

A.区域内部自然环境完全一致 B.区域的界线是模糊的

C.区域相互独立,互不干扰 D.区域的面积固定不变

5.龙血树的形态特征是对当地气候适应性的表现,下列描述正确的是( )

A.纬度低,气温高,叶片向上生长散热快

B.蜡质叶片,利于夜间保温和输导凝结水

C.伞状树冠遮阴性强,减少蒸发、利于下渗

D.树干直,根系浅,利于对土壤表层水分的吸收

知识点3 自然环境的统一演化和要素组合

读漫画“把云留住”,据此完成下面小题。

6.关于该漫画所揭示的地理现象演化过程,叙述正确的是( )

A.地下水位下降,导致土壤盐碱化 B.改变下垫面状况,导致气候变化

C.利用技术手段,实施人工降雨 D.改变大气成分,影响全球水平衡

7.此漫画体现的自然环境属性,与下列地理现象反映的自然环境属性相符的是( )

A一山有四季,十里不同天 B.牵一发而动全身

C.秋分种麦正当时 D.黄梅时节家家雨

知识点4 自然环境对干扰的整体响应

下图为“某地区地理环境要素联系示意图”。读图,完成下面小题。

8.图中①~④方框相应内容的排序,正确的是( )

A.生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、粮食产量下降

B.洪涝灾害加剧、调蓄能力减弱、生物多样性减少、粮食产量下降

C.调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降

D.粮食产量下降、生物多样性减少、调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧

9.关于图示地理环境要素间关系揭示的原理,叙述错误的是( )

A.地理环境各要素是相互影响、相互制约的

B.各地自然地理环境的总体特征是不一样的

C.地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化

D.某地理环境的改变会导致其他环境的变化

【提升能力】

人类活动会导致某些自然要素的变化,进而带动其他要素的变化,其中水是比较容易受人类影响的自然要素。结合下图回答1~2题。

10.判断方框Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ相应内容的排序,正确的是( )

①土壤水增多 ②库区蒸发量增大 ③蒸腾加强 ④植被覆盖率增大

A.①④②③ B.①③②④ C.②④①③ D.①④③②

11.图中各要素之间的关系体现了地理环境的( )

A.区域性特征 B.整体性特征 C.差异性特征 D.不稳定性特征

近年来,多肉植物凭借其种类繁多、色彩丰富、形态奇特等特点,受到消费者的青睐,销量节节攀升。据此完成下面小题。

12.多肉植物的表皮有很厚的角质层,很多种类表皮被蜡被毛。表皮气孔数远少于其他植物,且深埋在表皮凹陷的坑内。这种特征主要是为了( )

A.储存养分 B.促进对水分的吸收

C.减少蒸腾作用 D.减轻大风影响

13.多肉植物的特性主要体现了地理环境的( )

A.整体性 B.差异性 C.相似性 D.平衡性

读下图,完成下列各题。

14.反映人类与地理环境之间相互制约、息息相关的有( )

A.abc B.def C.ace D.bdf

15.下列各联系的举例,不正确的是( )

A.b——塔里木盆地气候干燥,形成我国面积最大的沙漠

B.c——泥石流流出的物质堵塞江河,破坏森林、农田

C.e——三峡工程建成后,可提高荆江河段的防洪标准

D.f——江淮平原的旱地改造成水田,加剧了土壤盐渍化

读热带雨林景观图(下图),完成下面小题。

16.图中包含的自然地理环境要素有( )

①大气 ②土壤 ③生物 ④民居

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

17.亚马孙热带雨林景观是在热带湿润气候条件下,土壤、生物、水文等地理要素统一变化形成的。下列关于其自然地理环境要素的叙述,正确的是( )

A.各要素之间只进行着物质交换,没有进行能量循环

B.各要素之间只进行着能量循环,没有进行物质交换

C.各要素之间是相互影响、相互制约的

D.各要素之间没有稳定的功能

【综合素养】

18.阅读图文材料,回答下列问题。

气候变化是目前全球关注的热点问题之一。然而,气象观测仅有一两百年的历史,地质历史时期的气候变化只能用代用资料来反映,如树木年轮、冰芯、石笋等。

中高纬度地区树木的生长速度随季节变化而变化,春、夏季的生长速度快。树木年轮与环境条件之间的关系存在区域差异,主要是由限制性最大的环境因素决定。如图为甲、乙两地的位置示意图、气温曲线和降水柱状图(1956一2008年)以及利用树轮宽度重建的当地的气候要素序列图(1600一1950年)。

(1)代用资料能反映地质历史时期的气候变化,体现了自然地理环境的_________特征。

(2)分析甲地树轮宽窄主要受春末夏初水分影响、乙地树轮宽窄主要受夏季最低气温影响的原因。

(3)请选择A或B作答。

A:据图推测18世纪青海湖面积的可能变化趋势,并说明判读依据。

B:据图推测17世纪唐古拉山冰川面积的可能变化趋势,并说明判读依据。

(4)归纳总结图示区域历史时期气候变化的一般规律。

19.读下列三幅图,完成下列问题。

(1)根据上述三幅图分析地形变化对植被分布的影响,并解释其原因。

(2)上述三幅图的变化反映了自然地理环境的哪些特征

(3)总结自然地理要素与自然地理环境之间的关系。

答案以及解析

1.答案:A

解析:植被破坏会导致水土流失,使河流含沙量变大,流水淤积量大,导致下游河道淤积(Ⅰ),河床抬升,河水水位升高,促进河水补给地下水,容易导致地下水位上升,然后土壤水分在蒸发过程中容易导致土壤盐渍化(Ⅱ),同时,河道淤积也容易形成洪涝灾害,Ⅲ处填洪涝灾害增多,洪涝灾害增多和土壤盐渍化会导致粮食产量下降,Ⅳ处填粮食产量下降,故方框中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ对应①③④②,A正确,BCD错误。故选A。

2.答案:B

解析:读图可知,土壤湿度增大使地面蒸发的水量增多,空气湿度增大;蒸腾作用加强,使空气湿度增大,降水增加;土壤比热容越大,气温变化幅度越小。

3.答案:B

解析:该图示反映了区域内各个地理要素之间相互影响、相互联系,是区域整体性的表现。

4.答案:B

解析:任何一个区域内部都有其相对一致性,区域内部自然环境不可能完全一致,A错误;图中A、B、C、D四个区域属于自然区域,各个区域之间存在一定的过渡区,界线是模糊的,B正确;图中A、B、C、D四个自然区域相互独立,同时区域之间又有着一定的联系,C错误;区域之间的界线是模糊的,面积并不是固定不变,D错误。故本题选B。

5.答案:C

解析:纬度低,气温高,降水少,龙血树的叶片向上生长利于汇集水源,A错误;龙血树的蜡质叶片白天减少蒸腾,利于保存水分,B错误;龙血树的伞状树冠能够遮蔽阳光,减少蒸发,利于下渗,C正确;龙血树的树干直,根系深,增加对深层土填中水分的吸收,D错误。故选C。

6.答案:B

解析:该图所提示的地理现象演化过程是植被破坏后,导致降水量减少、气候恶化,是改变下垫面状况,导致气候变化;不能反映土壤盐碱化问题,也没有改变大气成分,更不是实施人工降雨,故B正确,ACD错误。所以选B。

7.答案:B

解析:此图体现的地理环境属性,与牵一发而动全身反应的地理环境属性相符,体现地理环境的整体性特征;十里不同天、一山有四季体现的是差异性;秋分种麦正当时,是农业生产的季节性特点;黄梅时节家家雨,描述的是梅雨。故B正确,ACD错误。所以选B。

8.答案:C

解析:运用地理环境的整体性特征进行分析判断,注意两者间的因果联系,图中①~④方框相应内容的排序为调蓄能力减弱、洪涝灾害加剧、生物多样性减少、粮食产量下降,所以C正确。

9.答案:B

解析:框图表达了自然地理环境的整体性特征,地理环境各要素之间相互联系、相互作用,地理环境一个要素变化可导致其他要素相应变化,某地理环境的改变会导致其他地理环境的变化,各地自然地理环境的总体特征是不一样的,在要素联系示意图没有体现,所以选B。

答案:10.A;11.B

解析:10.根据图中箭头指向,修建水库可以导致①土壤水增多和②库区蒸发量增大,而库区蒸发量增大可以导致水库周围降水增多,则可知方框Ⅰ为①土壤水增多,方框Ⅲ为②库区蒸发量增大,水库周围降水增多可以使得④植被覆盖率增加,即方框Ⅱ为④植被覆盖率增加,所以A项正确。

11.图中各要素之间相互联系,一个要素的变化会引起其它要素的变化,这种关系体现了地理环境的整体性。

答案:12.C;13.A

解析:12.多肉植物的表皮有很厚的角质层,水分在角质层内扩散阻力大,角质层可以有效减少蒸腾作用;气孔数较其他植物少,而且深埋在表皮凹陷的坑内,也可以减少蒸腾作用,C项正确。

13.多肉植物的特性反映出植物对较干旱的自然环境的适应性,主要体现了地理环境的整体性,A项正确。

答案:14.B;15.D

解析:14.图中箭头所示的作用可分为两类,其中双向箭头表示人与环境相互作用,根据图示a、b、c为自然地理环境各要素之间的相互作用,d、e、f为人类活动与自然地理环境之间的相互作用,B正确,ACD错误。故选B。

15.江准平原的人们将旱地改造成水田,改变了地貌形态,加剧了当地的水资源短缺状况,对应的是图中的e,D选项不正确。塔里木盆地气候干旱,形成我国面积最大的沙漠,属于气候对生物、土壤的影响,对应的是图中的b,A选项正确。泥石流堵塞江河,破坏森林、农田,属于水文、地貌与生物、土壤之间的影响,对应的是图中的c,B选项正确。三峡工程建成后,可提高荆江河段的防洪标准,属于人类对水文的影响,对应的是图中的e,C选项错误。本题要求选择不正确选项,故选D。

答案:16.D;17.C

解析:16.民居是人类的居住地,属于人文地理环境要素,不属于自然地理环境要素,④错误,故选D项。

17.自然地理环境各要素之间相互影响、相互制约形成了整体的地理环境,C项正确。

18.答案:(1)整体性

(2)树木生长主要取决于春、夏的水热状况,且受制于较差的气候因素;甲地春、厦热量条件较好,气候干旱,因此水分是限制性因素;春末夏初气温回升,蒸发量大,降水量小,土壤水分条件差:乙地春、夏降水较多,气温较低,因此热量是限制性因素;夏季因海拔高气温较低,限制树木生长。

(3)A:先变大后变小;因为青海湖附近的年降水量先增加后减少,故湖泊的径流注入量先变多后变少。

B:先变大后变小;因为唐古拉山附近夏季最低温先降低后升高,故冰川的消融量先减少后增加。

(4)不同时间尺度的冷暖/干湿的交替。

解析: (1)本题主要考查自然地理环境的整体性。代用资料能反映地质历史时期的气候资料,说明地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着,即各要素与环境总体特征是协调一致的,体现了自然地理环境的整体性特征。

(2)本题主要考查自然地理环境的整体性。由材料“树木年轮与环境条件之间的关系存在区域差异,主要是由限制性最大的环境因素决定”可知,树木生长主要取决于春、夏的水热状况,且受制于当地较差的气候因素。甲地位于我国西北地区,由于深居内陆,气候干旱,降水少,且春未夏初气温回升,蒸发量大,土壤水分条件差,因此树轮宽窄主要受春末夏初水分的影响;乙地位于我国青藏高原地区,海拔较高,由于春、夏降水较多,气温较低,因此树轮宽窄主要受夏季最低气温的影响。

(3)本题主要考查自然地理环境的整体性。由甲、乙两地的气候要素序列图可知,甲地18世纪降水量先增加后减少,入湖水量先增加后减少,据此可推测青海湖的面积先变大后变小;乙地17世纪夏季气温先降低后升高,冰川消融量先减少后增加,据此可推测冰川面积先变大后变小。

(4)本题主要考查全球气候变化。由甲、乙两地的气候要素序列图可知,历史时期气候变化的一般规律是不同时间尺度冷暖、干湿交替出现。

19.(1)答案:①地形起伏小,阔叶林分布范围广。原因:盛行西风影响的范围大,沿海到内陆降水的差异较小。②地形起伏大,迎风坡和背风坡植被分布不同。原因:受地形影响,迎风坡降水多,背风坡降水少。③地形起伏越大,垂直方向植被分布越丰富。原因;海拔不同,热量和降水也不同。

解析:地形隆起,阻挡了盛行西风,导致背风坡降水量减少,阔叶林逐渐变化为草原和荒漠。

(2)答案:地理环境的整体性,地理环境垂直地域分异规律或地理环境的非地带性。

解析:降水的变化导致了植被的变化,体现了自然地理环境的整体性;地形隆起,从山麓到山顶景观出现了变化,体现了垂直分异规律;地形隆起,导致背风坡植被的变化,体现了非地带性分异规律。

(3)答案:自然地理环境是由自然地理要素组成的;各自然要素之间是相互联系、相互制约的;一个要素变化,会影响其他要素,甚至整个地理环境的变化。

解析:结合教材基础知识可回答。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪