七年级历史上册 第二单元综合测试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册 第二单元综合测试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 681.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 21:56:08 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册 第二单元综合测试卷

时间:50分钟 满分:100分

一、单选题(每小题2分,共40分)

1.夏朝是中国历史上第一个王朝。夏朝的建立者是( )

A.炎帝 B.黄帝 C.尧 D.禹

2.利簋铭文中有“武王征商,唯甲子朝……克昏夙有商……”的记载;《尚书》中有“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野”等语。这说明历史史料( )

A.能够相互印证 B.难免自相矛盾

C.经常难辨真假 D.多为史学著作

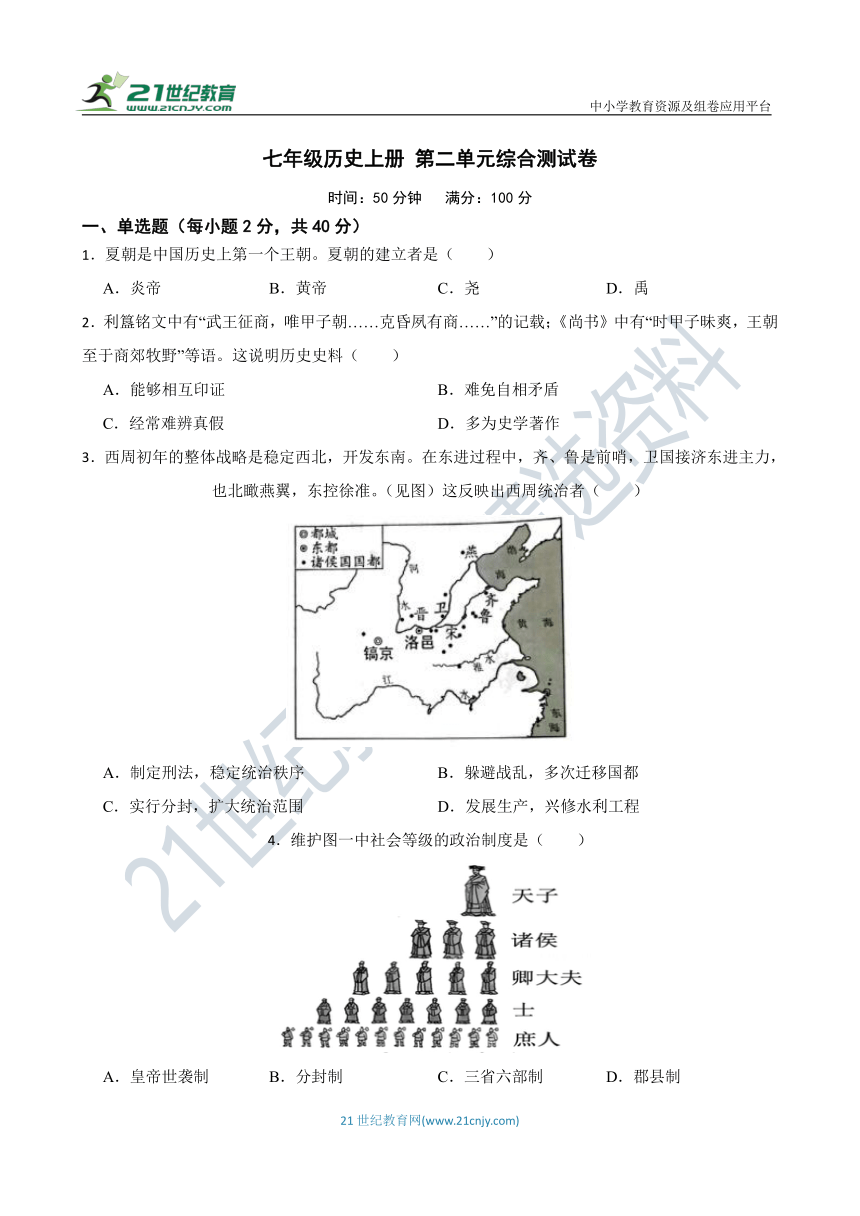

3.西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕翼,东控徐准。(见图)这反映出西周统治者( )

A.制定刑法,稳定统治秩序 B.躲避战乱,多次迁移国都

C.实行分封,扩大统治范围 D.发展生产,兴修水利工程

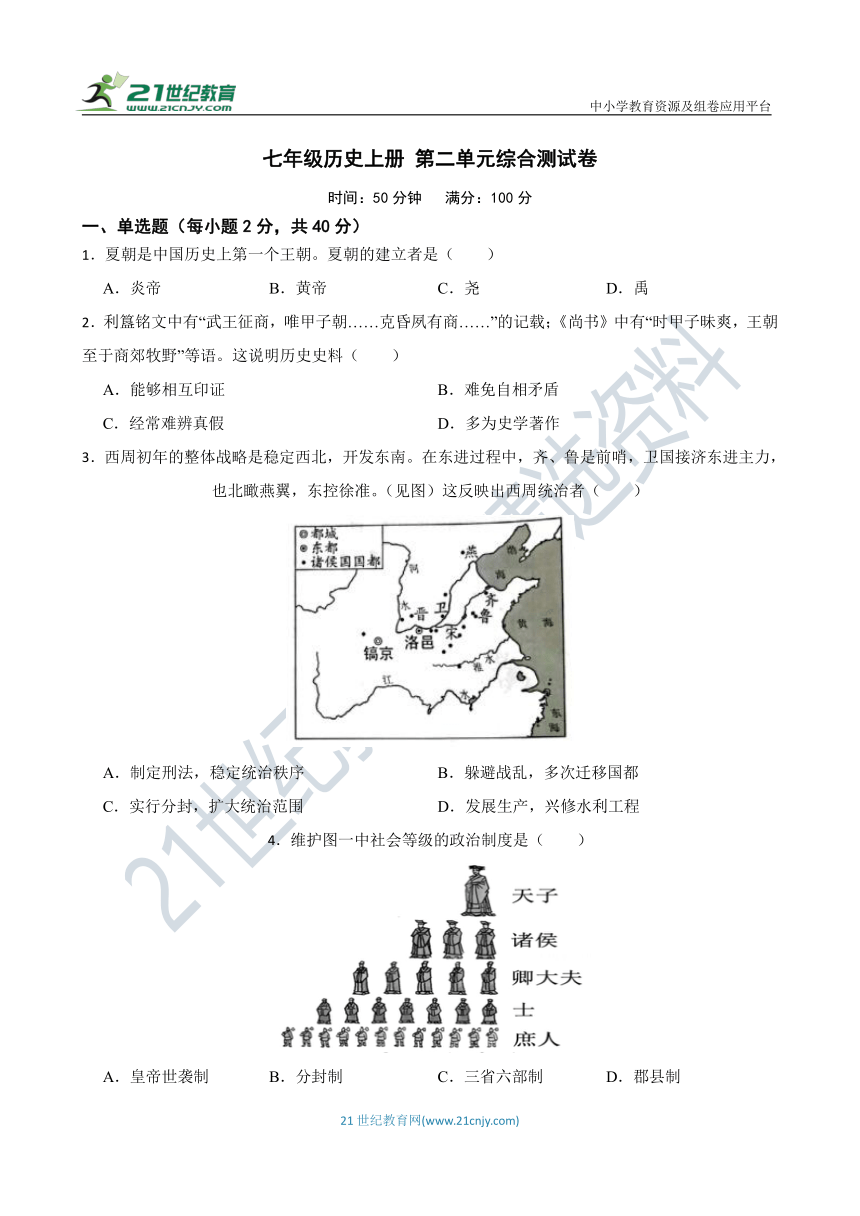

4.维护图一中社会等级的政治制度是( )

A.皇帝世袭制 B.分封制 C.三省六部制 D.郡县制

5.“沉睡三千年,一醒惊天下。”近年来,三星堆遗址考古有了重大发现,出土了黄金面具、青铜器、玉琮等大量文物。这些文物是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证,有助于加深对成都平原与其周边地区文化关系的认识。这说明考证历史真实性最有力的依据是( )

A.考古发现 B.史料记载 C.文学作品 D.神话传说

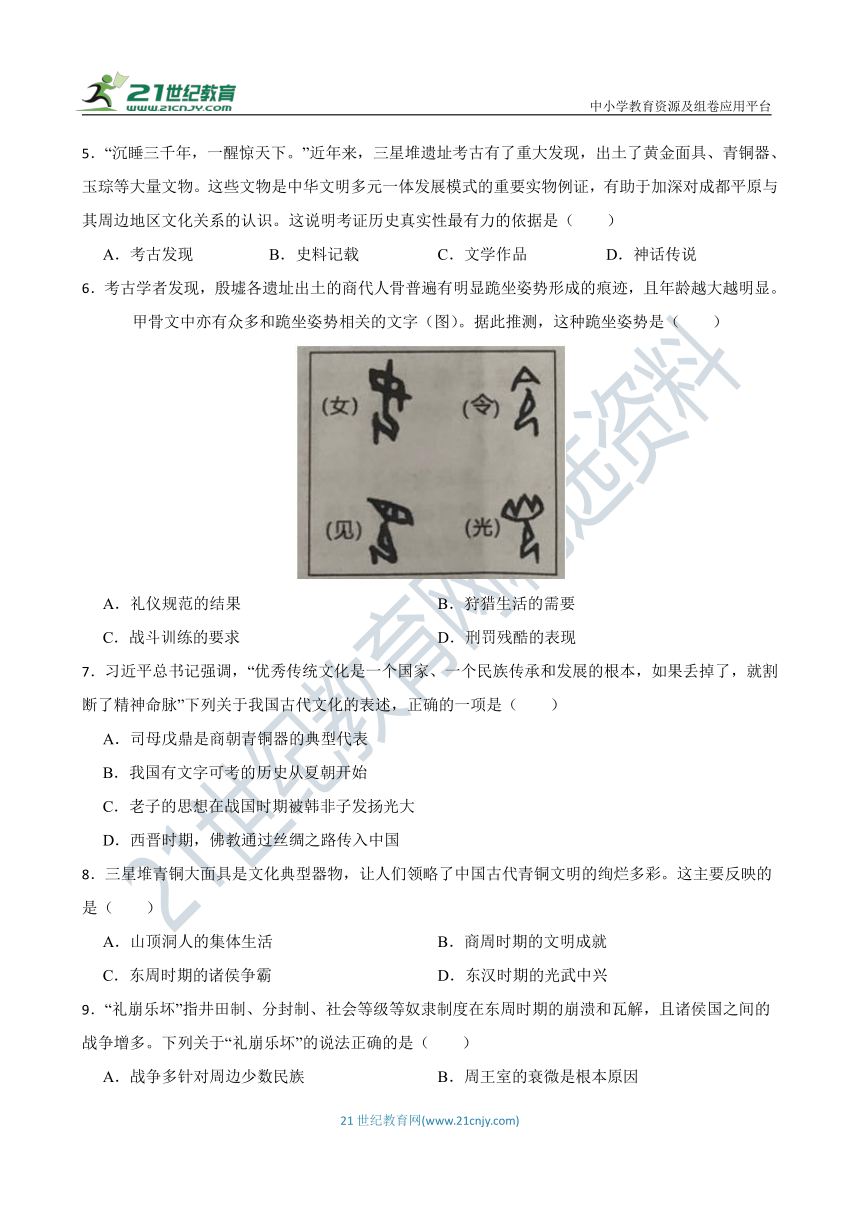

6.考古学者发现,殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显。甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(图)。据此推测,这种跪坐姿势是( )

A.礼仪规范的结果 B.狩猎生活的需要

C.战斗训练的要求 D.刑罚残酷的表现

7.习近平总书记强调,“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉”下列关于我国古代文化的表述,正确的一项是( )

A.司母戊鼎是商朝青铜器的典型代表

B.我国有文字可考的历史从夏朝开始

C.老子的思想在战国时期被韩非子发扬光大

D.西晋时期,佛教通过丝绸之路传入中国

8.三星堆青铜大面具是文化典型器物,让人们领略了中国古代青铜文明的绚烂多彩。这主要反映的是( )

A.山顶洞人的集体生活 B.商周时期的文明成就

C.东周时期的诸侯争霸 D.东汉时期的光武中兴

9.“礼崩乐坏”指井田制、分封制、社会等级等奴隶制度在东周时期的崩溃和瓦解,且诸侯国之间的战争增多。下列关于“礼崩乐坏”的说法正确的是( )

A.战争多针对周边少数民族 B.周王室的衰微是根本原因

C.这一时期诸侯国数目增多 D.根本原因是社会经济发展

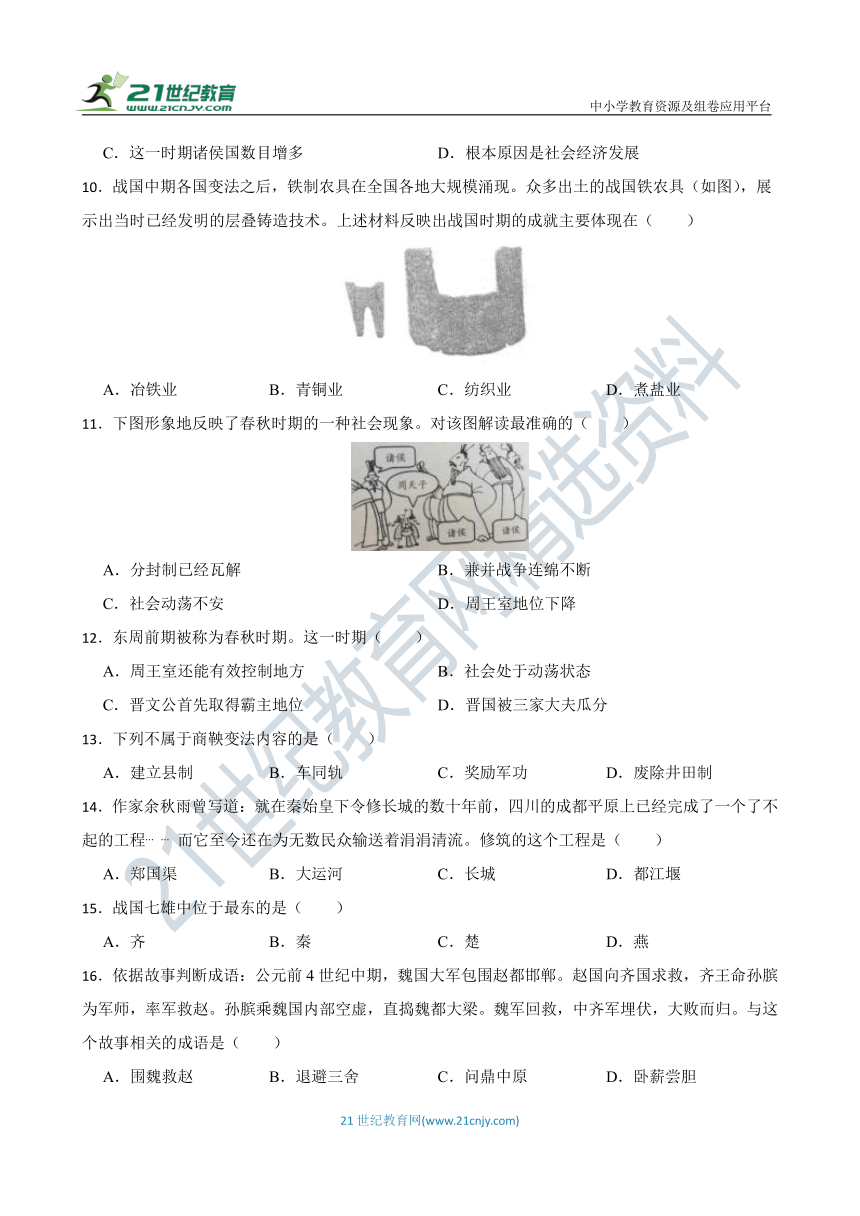

10.战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具(如图),展示出当时已经发明的层叠铸造技术。上述材料反映出战国时期的成就主要体现在( )

A.冶铁业 B.青铜业 C.纺织业 D.煮盐业

11.下图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的( )

A.分封制已经瓦解 B.兼并战争连绵不断

C.社会动荡不安 D.周王室地位下降

12.东周前期被称为春秋时期。这一时期( )

A.周王室还能有效控制地方 B.社会处于动荡状态

C.晋文公首先取得霸主地位 D.晋国被三家大夫瓜分

13.下列不属于商鞅变法内容的是( )

A.建立县制 B.车同轨 C.奖励军功 D.废除井田制

14.作家余秋雨曾写道:就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川的成都平原上已经完成了一个了不起的工程 而它至今还在为无数民众输送着涓涓清流。修筑的这个工程是( )

A.郑国渠 B.大运河 C.长城 D.都江堰

15.战国七雄中位于最东的是( )

A.齐 B.秦 C.楚 D.燕

16.依据故事判断成语:公元前4世纪中期,魏国大军包围赵都邯郸。赵国向齐国求救,齐王命孙膑为军师,率军救赵。孙膑乘魏国内部空虚,直捣魏都大梁。魏军回救,中齐军埋伏,大败而归。与这个故事相关的成语是( )

A.围魏救赵 B.退避三舍 C.问鼎中原 D.卧薪尝胆

17.战国中叶,齐国开办稷下学宫,这里汇集了天下贤士。无论其学术观点、政治倾向,以及国别、资历等如何,都可自由发表见解。儒家代表在此最有可能发表的新见解是( )

A.仁者爱人,中央集权 B.实行仁政,提倡礼治

C.兼爱非攻,实行法治 D.无为而治,道法自然

18.某中学课题组在探究“春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图所示)。这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.社会大变革的时代 B.统一国家的建立

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

19.习近平曾指出:“包括儒家思想在内的中国传统思想文化中的优秀成分,对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断……对推动中国社会发展进步、促进中国社会利益和社会关系平衡,都发挥了十分重要的作用。”下列观点属于儒家思想的是( )

A.“无为而治”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.以法治国

D.“兼爱”“非攻”

20.提出“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”的思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.孟子 D.墨子

二、问答题(30分)

21.读图并回答问题

(1)此人是谁?他生活在什么时期?他是什么学派的创始人?

(8分)

(2)请列举他关于教育思想和教学方法的三句名言。

(7分)

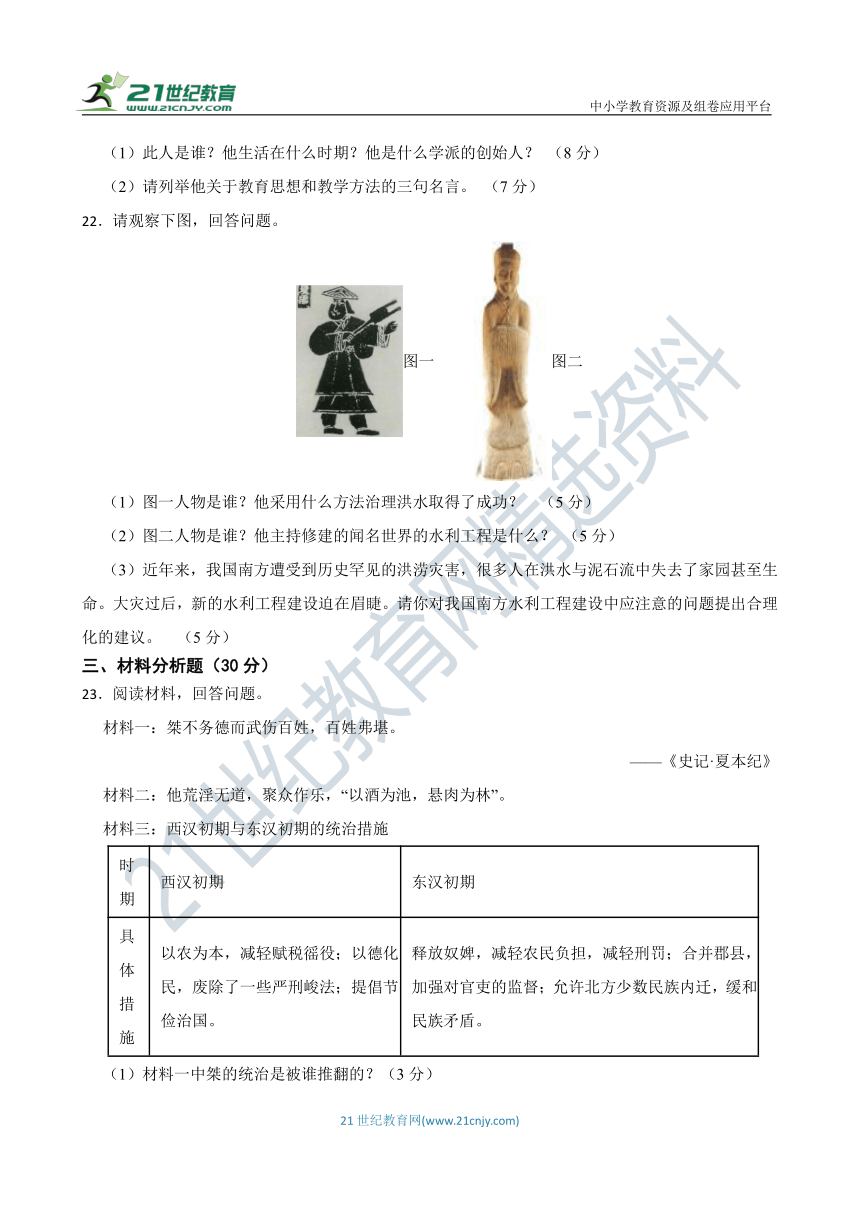

22.请观察下图,回答问题。

图一 图二

(1)图一人物是谁?他采用什么方法治理洪水取得了成功?

(5分)

(2)图二人物是谁?他主持修建的闻名世界的水利工程是什么?

(5分)

(3)近年来,我国南方遭受到历史罕见的洪涝灾害,很多人在洪水与泥石流中失去了家园甚至生命。大灾过后,新的水利工程建设迫在眉睫。请你对我国南方水利工程建设中应注意的问题提出合理化的建议。

(5分)

三、材料分析题(30分)

23.阅读材料,回答问题。

材料一:桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪。

——《史记·夏本纪》

材料二:他荒淫无道,聚众作乐,“以酒为池,悬肉为林”。

材料三:西汉初期与东汉初期的统治措施

时期 西汉初期 东汉初期

具体措施 以农为本,减轻赋税徭役;以德化民,废除了一些严刑峻法;提倡节俭治国。 释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚;合并郡县,加强对官吏的监督;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

(1)材料一中桀的统治是被谁推翻的?(3分)

(2)材料二反映了历史上的哪个君主?是哪个朝代的?(3分)

(3)根据材料一和材料二,说明两位君主的统治被推翻的共同原因。(3分)

(4)根据材料三的表格,概括西汉初期与东汉初期统治措施的相同点。(3分)

(5)综上所述,从中我们能够得到什么启示?(3分)

24.一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱。阅读下列图片材料,回答问题。

图一 图二 图三

(1)请写出图一文物所属的远古居民的名称。仔细观察后,你能获得哪些有效历史信息。(4分)

(2)图二的文字碎片出土于殷墟,是我国已发现的最早、体系较为完整的文字,请写出它的名称。对研究我国哪一时期的历史有重要参考价值。(4分)

(3)图三是目前世界上已发现最大的青铜器,请写出它的名称。想一想这件青铜器能告诉我们哪些历史信息?(4分)

(4)综合以上探究,为传承和弘扬中华传统文化我们应该做些什么?(3分)

答案解析部分

1.【答案】D

【知识点】夏、商、西周的更替

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,约公元前2070年,禹建立夏王朝,这是中国历史上的第一个王朝,故选项D符合题意;

A.炎帝,不符合题意;

B.黄帝,不符合题意;

C.尧,不符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对所学知识的准确记忆回答,这就是最基础的知识,只要准确记忆,就可以顺利回答。

2.【答案】A

【知识点】夏、商、西周的更替

【解析】【分析】依据题干信息,可以看出,青铜器利簋上记载有武王伐纣,《尚书》中也记载武王伐纣牧野之战,由此可知,文物和史书能够相互印证,故选项A符合题意;

B. 难免自相矛盾 ,不符合题意;

C. 经常难辨真假 ,不符合题意;

D. 多为史学著作 ,不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查对题干信息的理解。解答时,依据题干信息,读懂材料含义,紧贴题干信息进行分析理解回答,不要向外延伸。

3.【答案】C

【知识点】西周的分封制

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知, 西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕翼,东控徐准,从图片看,这就是西周实行的分封制,反映出西周统治者实行分封,扩大统治范围,故选项C符合题意;

A. 制定刑法 , 稳定统治秩序 ,不符合题意;

B. 躲避战乱 , 多次迁移国都 ,不符合题意;

D. 发展生产 , 兴修水利工程 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,包括文字和图片,把它和所学知识结合,判断出这是分封制,再结合对分封制的分析理解回答。

4.【答案】B

【知识点】西周的分封制

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,天子是最高统治者,其下是诸侯,之后是卿大夫,再下面是士,最下面的是庶人,这就是西周时期形成的分封制,故选项B符合题意;

A.皇帝世袭制,不符合题意;

C.三省六部制,不符合题意;

D.郡县制,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即图片,结合其中的文字提示,把它和所学知识结合进行分析理解回答。

5.【答案】A

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】据题干“近年来,三星堆遗址考古有了重大发现,出土了黄金面具、青钢器、玉琮等大量文物。这些文物是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证,有助于加深对成都平原与周边地区文化关系的认知。”可知,这说明考证历史真实性最有力的依据是考古发现,历史是真实存在的,对于历史遗迹的发现以及考证,需要依据的是考古学家的考古发掘以及通过生物化石、遗址和遗物考证获得结论,故A项正确;BCD项错误;

故答案为A

【点评】本题主要考查寻找历史的途径,考查学生的理解与运用能力。

6.【答案】A

【知识点】甲骨文

【解析】【分析】根据材料中的“ 甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(图) ”可知,这种跪坐姿势是一种长期的行为,而不是因为刑罚、战斗训练。商朝人也不再过狩猎生活,而是农耕生活,所以最合理的解释是礼仪规范的结果,A项正确,排除BCD项;

故答案为:A。

【点评】本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对甲骨文的认识。

7.【答案】A

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】A项,据所学知识可知,司母戊鼎是商朝青铜器的典型代表,故A项正确;

B项,我国有文字可考的历史从商朝开始,故B项错误;

C项,老子的思想在战国时期被庄子发扬光大,故C项错误;

D项,西汉末年,佛教通过丝绸之路传入中国,故D项错误;

故答案为A

【点评】本题主要考查教材基础知识,考查学生的识记能力,可使用排除法作答。

8.【答案】B

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】青铜文明主要反映的是我国商周时期的文明成就,商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超,故B项正确,ACD项排除;

故答案为B

【点评】本题主要考查青铜文明,考查学生的理解与运用能力。

9.【答案】D

【知识点】春秋争霸

【解析】【分析】结合所学可知,春秋战国时期铁犁牛耕出现并开始得到推广,生产力水平大大提高,私田逐渐取代公田,井田制逐渐瓦解,经济基础决定上层建筑,分封制和礼乐制走向崩溃和瓦解,D符合题意;

春秋时期“礼崩乐坏”是指礼乐制度逐步走向解体,战争多发生于诸侯国之间,排除A;

周王室的衰微是表现,而非实质原因,排除B;

随着诸侯争霸兼并战争的持续,诸侯国的数量越来越少,排除C。

故答案为:D。

【点评】本题考查春秋争霸的知识。难度适中,掌握春秋争霸是分封制瓦解,社会经济发展的结果即可作答。

10.【答案】A

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用

【解析】【分析】依据题干“战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具……”这说明当时铁制农具得到了广泛的应用,由此得出当时冶铁业十分发达,A项正确;

铁制农具的大规模涌现不能反映出青铜业或纺织业或煮盐业的发达,排除BCD项。

故答案为A。

【点评】 本题主要考查了战国时期的冶铁业的发展等知识,注意基础知识的识记与理解。

11.【答案】D

【知识点】春秋争霸

【解析】【分析】如图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是周王室衰微,统治力大大降低,周王室地位下降 。公元前770年,周平王迁都洛邑,东周开始,我国进入春秋时期,周王室的统治势力大减,直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯,诸侯国势力崛起,不再听从王命,诸侯竞相称霸,D选项符合题意;

选项ABC不符合题意,排除;

故答案为D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,本题考查春秋争霸的相关知识点,考查学生的识图能力,理解并识记春秋争霸的相关史实。

12.【答案】B

【知识点】春秋争霸

【解析】【分析】根据所学知识可知,春秋时期的社会处于动荡状态,一些强大的诸侯国以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺霸主的地位,因此这是时期的主要特征是社会处于动荡状态,B项正确;

根据所学知识可知,春秋时期社会处于动荡状态,周王室衰微,不能有效控制地方,排除A项;

春秋时期齐桓公首先获得霸主地位,而不是晋文公,排除C项;

晋国被三家分晋发生在战国时期,而不是春秋时期,排除D项。

故答案为B。

【点评】 本题属于教材基础知识的考查,只要学生熟练掌握教材知识,即可回答好本题,难度较小。

13.【答案】B

【知识点】商鞅变法

【解析】【分析】根据所学知识可知,秦始皇统一六国后,为加强各地的交通往来,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,并修筑贯通全国的道路,使秦朝的陆路交通四通八达。故“车同轨”不属于商鞅变法的内容,B项符合题意;

建立县制,属于商鞅变法的内容,排除A;

奖励军功,属于商鞅变法的内容,排除C;

废除井田属于商鞅变法的内容,排除D;

故答案为:B。

【点评】本题考查商鞅变法。难度适中,掌握商鞅变法的内容即可作答。

14.【答案】D

【知识点】李冰与都江堰

【解析】【分析】根据材料关键词“成都平原”及所学知识可知,战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利。公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。李冰等经过精心设计,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了这座大型的水利工程。D选项正确;

郑国渠于公元前246年(秦王政元年)由韩国水工郑国在秦国主持穿凿兴建,约十年后完工,A选项错误;

大运河是隋朝时期隋炀帝下令修建,B选项错误;

长城是秦始皇下令修建的,C选项错误;

故答案为:D。

【点评】本题考查都江堰的相关史实。需要理解材料并重点掌握都江堰的修建。

15.【答案】A

【知识点】战国七雄

【解析】【分析】依据所学可知,战国七雄有齐、楚、燕秦、韩、赵、魏,楚国位于南方,齐国位于山东东北部,燕国位于今北京,赵位于今

河北;故位于最东方的是齐,A符合题意;

秦在最西边,排除B;

楚在最南边,排除C;

燕在最北边,排除D;

故答案为:A。

【点评】本题考查战国七雄的知识。难度较低,掌握战国七雄的位置即可作答。

16.【答案】A

【知识点】战国七雄

【解析】【分析】结合所学知识可知,成语故事“围魏救赵”发生在战国时期,公元前354年,魏国将军庞涓指挥大军包围了赵国的都城邯郸。赵国向齐国求援,齐国任命田忌为将,孙膑为军师,率军前往救援。孙膑主张采取避实击虚的灵活战术,向魏国的国都大梁(今河南开封)进军,造成兵临城下,大军压境之势。田忌采纳了孙膑的计谋,率军进攻魏国。庞涓得知消息,从赵国撤军回国。孙膑预先在魏军回国的必经之地挂陵设下埋伏,当庞涓率军经过时,齐军突然出击,大败魏军。据“公元前4世纪中期,魏国大军包围赵都邯郸。赵国向齐国求救,齐王命孙膑为军师,率军救赵。孙膑乘魏国内部空虚,直捣魏都大梁。魏军回救,中齐军埋伏,大败而归”可知,材料描述的是围魏救赵,A符合题意;

其它三项与材料无关,BCD不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,让学生正确认识战国争霸战争,分析选项利用排除法既可作答。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

17.【答案】B

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

【解析】【分析】 根据所学知识可知,孟子是战国时期儒家的代表人物。他主张实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民。孟子还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,认为取得民心才能得天下,并反对一切非正义的战争。荀子是战国时期儒家的代表人物。荀子主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序。故B符合题意。

仁者爱人,因材施教,与孔子有关,时间不符,排除A;

兼爱非攻,与墨家墨子有关;实行法治,与法家韩非有关,排除C;

无为而治,道法自然,体现的是道家的观点,都排除D。

故答案为B。

【点评】 本题属于教材基础知识的考查,只要学生熟练掌握教材知识,即可回答好本题,难度较小。

18.【答案】A

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用;商鞅变法;百家思想与“百家争鸣”

【解析】【分析】根据所学解读图片可知,政治上的商鞅变法,经济上的铁器牛耕和思想文化上的百家争鸣,都是社会变革的一部分,由此可知,这些信息综合反映了春秋战国时期的阶段特征是社会大变革,A正确;

统一国家的建立是秦朝统一后秦汉时期的阶段特征,繁荣与开放是隋唐时期的阶段特征,民族关系的发展是辽宋夏金元时期的阶段特征,均与题意不符,BCD错误。

故答案为:A。

【点评】本题考查春秋战国时期的阶段特征,考查学生归纳整合知识的能力,难度适中,在学习中掌握春秋战国时期的变革内容与特点,总结阶段特征即可。

19.【答案】B

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

【解析】【分析】春秋战国时期,生产力的飞速发展促进了商业繁荣和城镇的兴盛,传统的社会秩序受到猛烈冲击。在各国竟相改革的风潮中,不同政治思想派别对客种问题提出了不同的见解。例如儒家的孟子发展了孔子“仁”的学说,提出了“仁政”的学说,并强调治国要遵循“民为贵,社稷次之,君为轻”的原则,选项B正确;

选项ACD与题意表述不相符,排除;

故答案为B。

【点评】本题主要考查学生对材料的分析能力以及解决问题的能力,注意扎实掌握诸子百家的主要主张。

20.【答案】A

【知识点】老子的主张

【解析】【分析】根据题干材料信息可知,材料表达的核心观点是朴素的唯物辩证法思想。结合所学知识,老子认为世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的,A项符合题意。

孔子的思想主要是“仁、义、礼、智、信”,B项不符合题意。

孟子的思想主要是“仁政”,材料中并无涉及,C项不符合题意。

墨子主张“非攻”、“兼爱”,与材料信息不符,D项不符合题意。

故答案为:A。

【点评】本题主要考查学生对老子思想的理解。难度适中,解题关键在于理解材料信息的观点是朴素的唯物辩证主义思想,结合所学诸子百家思想即可作答。

21.【答案】(1)孔子。春秋时期。儒家。

(2)“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知。”“三人行,必有我师焉。”

【知识点】孔子的贡献及评价

【解析】【分析】(1)根据所学,题干所示图片是孔子;孔子生活在春秋末期,是儒家学派的创始人。

(2)孔子是大教育家,他关于教育思想和教学方法的名言有很多,比如“学而时习之,不亦说乎?”、“知之为知之,不知为不知。”、“三人行,必有我师焉。”。

【点评】解答本题注意识记孔子孔子生活在春秋末期,是儒家学派的创始人以及他的教育言论。

22.【答案】(1)大禹。疏导。

(2)李冰。都江堰。

(3)言之有理即可。

【知识点】大禹治水;李冰与都江堰

【解析】【分析】(1)观察图一可知,这是大禹。上古时期,黄河洪水经常泛滥,禹吸取父亲治水失败的教训,采用筑堤堵水和疏通河道相结合的方法治理洪水,与群众同甘共苦,曾经三过家门而不入,终于治水成功,把汹涌的洪水引入大海,让老百姓过上了安定的日子,造福了人类。

(2)观察图二人物可知,这是李冰。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,它既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。

(3)本题是开放型题目,考查的是学生开放性思维的能力。只要符合题意,言之有理即可。例如:重视农田水利建设在农业中的作用;重视政府在在水利建设中的作用,注重调动农民的积极性;加强水利立法;注意和自然界的和谐,注意保护自然的持续发展。

【点评】本题主要考查学生识图读图的能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记大禹治水和李冰修建都江堰。

23.【答案】(1)汤

(2)纣;商朝

(3)他们的统治残暴无道。

(4)在农业上:都轻徭薄赋,减轻农民负担;在刑罚上减轻或废除严刑峻法

(5)统治者要勤于政事,爱护百姓,政策要符合民心,得道多助失道寡助等(答案言之有理即可)

【知识点】夏、商、西周的更替

【解析】【分析】(1)人物:根据所学知识可知,商的首领汤联络周围部族,起兵讨伐夏王桀,桀大败,夏王朝灭亡。

(2)君主:根据材料“炮烙之法”,“以酒为池,悬肉为林”并结合所学知识可知是商纣王,是商朝的国王。

(3)共同原因:根据材料一、二并结合所学知识可知,夏朝历经400多年,到夏王桀在位时期,国力衰弱。桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗。商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民,他们的统治残暴无道,最终被推翻,所以共同原因是他们的统治残暴无道。

(4)相同点:根据材料“减轻赋税徭役;以德化民,废除了一些严刑峻法;提倡节俭治国”和“减轻农民负担,减轻刑罚”可得出相同点是在农业上都轻徭薄赋,减轻农民负担,在刑罚上减轻或废除严刑峻法。

(5)启示:综上所述并结合所学知识可知,国家想要长治久安,统治者要勤于政事,爱护百姓,实行仁政统治等。

【点评】本题主要考查教材基础知识,考查学生对所学知识的理解与运用能力。

24.【答案】(1)半坡居民;彩陶制作水平较高;能用原始符号表达;具有一定的原始审美观。

(2)甲骨文;商朝。

(3)司母戊鼎;说明商朝国力的强盛;商朝青铜冶炼技术的精湛。

(4)自觉学习和传承民族传统文化;努力学习提高自身素质,为国家发展做贡献,国家强大就会为传承和弘扬传统文化创造更好的条件;在民族传统文化基础上创新发展,使其成为我们创造历史新辉煌的重要根基。

【知识点】原始的农耕生活;青铜艺术

【解析】【分析】(1)观察题干图片及及所学知识可知,图一文物是半坡原始居民的人面鱼纹盆。人面鱼纹彩陶是新石器时代陶器珍品,彩陶制作水平较高,人面鱼纹彩陶盆上的人与鱼题材,能用原始符号表达,具有一定的审美观念。

(2)图二的文字是甲骨文,主要记录了我国商代的历史,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字,对于研究商朝的历史有重要的参考价值。

(3)目前世界上已发现最重的青铜器——司母戊鼎,商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物,大型的青铜器逐渐增多,说明商朝的青铜冶炼技术精湛和商朝的国力强盛。

(4)本题为开放性试题,答案不唯一,言之有理即可。例: 自觉学习和传承民族传统文化;努力学习提高自身素质,为国家发展做贡献,国家强大就会为传承和弘扬传统文化创造更好的条件;在民族传统文化基础上创新发展,使其成为我们创造历史新辉煌的重要根基 。

【点评】本题属于综合性试题,考查学生的综合能力。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级历史上册 第二单元综合测试卷

时间:50分钟 满分:100分

一、单选题(每小题2分,共40分)

1.夏朝是中国历史上第一个王朝。夏朝的建立者是( )

A.炎帝 B.黄帝 C.尧 D.禹

2.利簋铭文中有“武王征商,唯甲子朝……克昏夙有商……”的记载;《尚书》中有“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野”等语。这说明历史史料( )

A.能够相互印证 B.难免自相矛盾

C.经常难辨真假 D.多为史学著作

3.西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕翼,东控徐准。(见图)这反映出西周统治者( )

A.制定刑法,稳定统治秩序 B.躲避战乱,多次迁移国都

C.实行分封,扩大统治范围 D.发展生产,兴修水利工程

4.维护图一中社会等级的政治制度是( )

A.皇帝世袭制 B.分封制 C.三省六部制 D.郡县制

5.“沉睡三千年,一醒惊天下。”近年来,三星堆遗址考古有了重大发现,出土了黄金面具、青铜器、玉琮等大量文物。这些文物是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证,有助于加深对成都平原与其周边地区文化关系的认识。这说明考证历史真实性最有力的依据是( )

A.考古发现 B.史料记载 C.文学作品 D.神话传说

6.考古学者发现,殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显。甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(图)。据此推测,这种跪坐姿势是( )

A.礼仪规范的结果 B.狩猎生活的需要

C.战斗训练的要求 D.刑罚残酷的表现

7.习近平总书记强调,“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉”下列关于我国古代文化的表述,正确的一项是( )

A.司母戊鼎是商朝青铜器的典型代表

B.我国有文字可考的历史从夏朝开始

C.老子的思想在战国时期被韩非子发扬光大

D.西晋时期,佛教通过丝绸之路传入中国

8.三星堆青铜大面具是文化典型器物,让人们领略了中国古代青铜文明的绚烂多彩。这主要反映的是( )

A.山顶洞人的集体生活 B.商周时期的文明成就

C.东周时期的诸侯争霸 D.东汉时期的光武中兴

9.“礼崩乐坏”指井田制、分封制、社会等级等奴隶制度在东周时期的崩溃和瓦解,且诸侯国之间的战争增多。下列关于“礼崩乐坏”的说法正确的是( )

A.战争多针对周边少数民族 B.周王室的衰微是根本原因

C.这一时期诸侯国数目增多 D.根本原因是社会经济发展

10.战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具(如图),展示出当时已经发明的层叠铸造技术。上述材料反映出战国时期的成就主要体现在( )

A.冶铁业 B.青铜业 C.纺织业 D.煮盐业

11.下图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的( )

A.分封制已经瓦解 B.兼并战争连绵不断

C.社会动荡不安 D.周王室地位下降

12.东周前期被称为春秋时期。这一时期( )

A.周王室还能有效控制地方 B.社会处于动荡状态

C.晋文公首先取得霸主地位 D.晋国被三家大夫瓜分

13.下列不属于商鞅变法内容的是( )

A.建立县制 B.车同轨 C.奖励军功 D.废除井田制

14.作家余秋雨曾写道:就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川的成都平原上已经完成了一个了不起的工程 而它至今还在为无数民众输送着涓涓清流。修筑的这个工程是( )

A.郑国渠 B.大运河 C.长城 D.都江堰

15.战国七雄中位于最东的是( )

A.齐 B.秦 C.楚 D.燕

16.依据故事判断成语:公元前4世纪中期,魏国大军包围赵都邯郸。赵国向齐国求救,齐王命孙膑为军师,率军救赵。孙膑乘魏国内部空虚,直捣魏都大梁。魏军回救,中齐军埋伏,大败而归。与这个故事相关的成语是( )

A.围魏救赵 B.退避三舍 C.问鼎中原 D.卧薪尝胆

17.战国中叶,齐国开办稷下学宫,这里汇集了天下贤士。无论其学术观点、政治倾向,以及国别、资历等如何,都可自由发表见解。儒家代表在此最有可能发表的新见解是( )

A.仁者爱人,中央集权 B.实行仁政,提倡礼治

C.兼爱非攻,实行法治 D.无为而治,道法自然

18.某中学课题组在探究“春秋战国历史”的过程中搜集到下列信息(如图所示)。这些信息反映出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.社会大变革的时代 B.统一国家的建立

C.繁荣与开放的社会 D.民族关系的发展

19.习近平曾指出:“包括儒家思想在内的中国传统思想文化中的优秀成分,对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断……对推动中国社会发展进步、促进中国社会利益和社会关系平衡,都发挥了十分重要的作用。”下列观点属于儒家思想的是( )

A.“无为而治”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.以法治国

D.“兼爱”“非攻”

20.提出“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”的思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.孟子 D.墨子

二、问答题(30分)

21.读图并回答问题

(1)此人是谁?他生活在什么时期?他是什么学派的创始人?

(8分)

(2)请列举他关于教育思想和教学方法的三句名言。

(7分)

22.请观察下图,回答问题。

图一 图二

(1)图一人物是谁?他采用什么方法治理洪水取得了成功?

(5分)

(2)图二人物是谁?他主持修建的闻名世界的水利工程是什么?

(5分)

(3)近年来,我国南方遭受到历史罕见的洪涝灾害,很多人在洪水与泥石流中失去了家园甚至生命。大灾过后,新的水利工程建设迫在眉睫。请你对我国南方水利工程建设中应注意的问题提出合理化的建议。

(5分)

三、材料分析题(30分)

23.阅读材料,回答问题。

材料一:桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪。

——《史记·夏本纪》

材料二:他荒淫无道,聚众作乐,“以酒为池,悬肉为林”。

材料三:西汉初期与东汉初期的统治措施

时期 西汉初期 东汉初期

具体措施 以农为本,减轻赋税徭役;以德化民,废除了一些严刑峻法;提倡节俭治国。 释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚;合并郡县,加强对官吏的监督;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

(1)材料一中桀的统治是被谁推翻的?(3分)

(2)材料二反映了历史上的哪个君主?是哪个朝代的?(3分)

(3)根据材料一和材料二,说明两位君主的统治被推翻的共同原因。(3分)

(4)根据材料三的表格,概括西汉初期与东汉初期统治措施的相同点。(3分)

(5)综上所述,从中我们能够得到什么启示?(3分)

24.一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱。阅读下列图片材料,回答问题。

图一 图二 图三

(1)请写出图一文物所属的远古居民的名称。仔细观察后,你能获得哪些有效历史信息。(4分)

(2)图二的文字碎片出土于殷墟,是我国已发现的最早、体系较为完整的文字,请写出它的名称。对研究我国哪一时期的历史有重要参考价值。(4分)

(3)图三是目前世界上已发现最大的青铜器,请写出它的名称。想一想这件青铜器能告诉我们哪些历史信息?(4分)

(4)综合以上探究,为传承和弘扬中华传统文化我们应该做些什么?(3分)

答案解析部分

1.【答案】D

【知识点】夏、商、西周的更替

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,约公元前2070年,禹建立夏王朝,这是中国历史上的第一个王朝,故选项D符合题意;

A.炎帝,不符合题意;

B.黄帝,不符合题意;

C.尧,不符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对所学知识的准确记忆回答,这就是最基础的知识,只要准确记忆,就可以顺利回答。

2.【答案】A

【知识点】夏、商、西周的更替

【解析】【分析】依据题干信息,可以看出,青铜器利簋上记载有武王伐纣,《尚书》中也记载武王伐纣牧野之战,由此可知,文物和史书能够相互印证,故选项A符合题意;

B. 难免自相矛盾 ,不符合题意;

C. 经常难辨真假 ,不符合题意;

D. 多为史学著作 ,不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查对题干信息的理解。解答时,依据题干信息,读懂材料含义,紧贴题干信息进行分析理解回答,不要向外延伸。

3.【答案】C

【知识点】西周的分封制

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知, 西周初年的整体战略是稳定西北,开发东南。在东进过程中,齐、鲁是前哨,卫国接济东进主力,也北瞰燕翼,东控徐准,从图片看,这就是西周实行的分封制,反映出西周统治者实行分封,扩大统治范围,故选项C符合题意;

A. 制定刑法 , 稳定统治秩序 ,不符合题意;

B. 躲避战乱 , 多次迁移国都 ,不符合题意;

D. 发展生产 , 兴修水利工程 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,包括文字和图片,把它和所学知识结合,判断出这是分封制,再结合对分封制的分析理解回答。

4.【答案】B

【知识点】西周的分封制

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,天子是最高统治者,其下是诸侯,之后是卿大夫,再下面是士,最下面的是庶人,这就是西周时期形成的分封制,故选项B符合题意;

A.皇帝世袭制,不符合题意;

C.三省六部制,不符合题意;

D.郡县制,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息即图片,结合其中的文字提示,把它和所学知识结合进行分析理解回答。

5.【答案】A

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】据题干“近年来,三星堆遗址考古有了重大发现,出土了黄金面具、青钢器、玉琮等大量文物。这些文物是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证,有助于加深对成都平原与周边地区文化关系的认知。”可知,这说明考证历史真实性最有力的依据是考古发现,历史是真实存在的,对于历史遗迹的发现以及考证,需要依据的是考古学家的考古发掘以及通过生物化石、遗址和遗物考证获得结论,故A项正确;BCD项错误;

故答案为A

【点评】本题主要考查寻找历史的途径,考查学生的理解与运用能力。

6.【答案】A

【知识点】甲骨文

【解析】【分析】根据材料中的“ 甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(图) ”可知,这种跪坐姿势是一种长期的行为,而不是因为刑罚、战斗训练。商朝人也不再过狩猎生活,而是农耕生活,所以最合理的解释是礼仪规范的结果,A项正确,排除BCD项;

故答案为:A。

【点评】本题考查学生的识图能力,难度适中,考查学生对甲骨文的认识。

7.【答案】A

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】A项,据所学知识可知,司母戊鼎是商朝青铜器的典型代表,故A项正确;

B项,我国有文字可考的历史从商朝开始,故B项错误;

C项,老子的思想在战国时期被庄子发扬光大,故C项错误;

D项,西汉末年,佛教通过丝绸之路传入中国,故D项错误;

故答案为A

【点评】本题主要考查教材基础知识,考查学生的识记能力,可使用排除法作答。

8.【答案】B

【知识点】青铜艺术

【解析】【分析】青铜文明主要反映的是我国商周时期的文明成就,商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超,故B项正确,ACD项排除;

故答案为B

【点评】本题主要考查青铜文明,考查学生的理解与运用能力。

9.【答案】D

【知识点】春秋争霸

【解析】【分析】结合所学可知,春秋战国时期铁犁牛耕出现并开始得到推广,生产力水平大大提高,私田逐渐取代公田,井田制逐渐瓦解,经济基础决定上层建筑,分封制和礼乐制走向崩溃和瓦解,D符合题意;

春秋时期“礼崩乐坏”是指礼乐制度逐步走向解体,战争多发生于诸侯国之间,排除A;

周王室的衰微是表现,而非实质原因,排除B;

随着诸侯争霸兼并战争的持续,诸侯国的数量越来越少,排除C。

故答案为:D。

【点评】本题考查春秋争霸的知识。难度适中,掌握春秋争霸是分封制瓦解,社会经济发展的结果即可作答。

10.【答案】A

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用

【解析】【分析】依据题干“战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具……”这说明当时铁制农具得到了广泛的应用,由此得出当时冶铁业十分发达,A项正确;

铁制农具的大规模涌现不能反映出青铜业或纺织业或煮盐业的发达,排除BCD项。

故答案为A。

【点评】 本题主要考查了战国时期的冶铁业的发展等知识,注意基础知识的识记与理解。

11.【答案】D

【知识点】春秋争霸

【解析】【分析】如图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是周王室衰微,统治力大大降低,周王室地位下降 。公元前770年,周平王迁都洛邑,东周开始,我国进入春秋时期,周王室的统治势力大减,直接管辖的地区仅在洛邑一带。周王虽然名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯,诸侯国势力崛起,不再听从王命,诸侯竞相称霸,D选项符合题意;

选项ABC不符合题意,排除;

故答案为D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力,本题考查春秋争霸的相关知识点,考查学生的识图能力,理解并识记春秋争霸的相关史实。

12.【答案】B

【知识点】春秋争霸

【解析】【分析】根据所学知识可知,春秋时期的社会处于动荡状态,一些强大的诸侯国以“尊王攘夷”的名义进行征战,争夺霸主的地位,因此这是时期的主要特征是社会处于动荡状态,B项正确;

根据所学知识可知,春秋时期社会处于动荡状态,周王室衰微,不能有效控制地方,排除A项;

春秋时期齐桓公首先获得霸主地位,而不是晋文公,排除C项;

晋国被三家分晋发生在战国时期,而不是春秋时期,排除D项。

故答案为B。

【点评】 本题属于教材基础知识的考查,只要学生熟练掌握教材知识,即可回答好本题,难度较小。

13.【答案】B

【知识点】商鞅变法

【解析】【分析】根据所学知识可知,秦始皇统一六国后,为加强各地的交通往来,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,并修筑贯通全国的道路,使秦朝的陆路交通四通八达。故“车同轨”不属于商鞅变法的内容,B项符合题意;

建立县制,属于商鞅变法的内容,排除A;

奖励军功,属于商鞅变法的内容,排除C;

废除井田属于商鞅变法的内容,排除D;

故答案为:B。

【点评】本题考查商鞅变法。难度适中,掌握商鞅变法的内容即可作答。

14.【答案】D

【知识点】李冰与都江堰

【解析】【分析】根据材料关键词“成都平原”及所学知识可知,战国后期,秦国在改革政治和发展经济的过程中,注重兴修水利。公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。李冰等经过精心设计,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了这座大型的水利工程。D选项正确;

郑国渠于公元前246年(秦王政元年)由韩国水工郑国在秦国主持穿凿兴建,约十年后完工,A选项错误;

大运河是隋朝时期隋炀帝下令修建,B选项错误;

长城是秦始皇下令修建的,C选项错误;

故答案为:D。

【点评】本题考查都江堰的相关史实。需要理解材料并重点掌握都江堰的修建。

15.【答案】A

【知识点】战国七雄

【解析】【分析】依据所学可知,战国七雄有齐、楚、燕秦、韩、赵、魏,楚国位于南方,齐国位于山东东北部,燕国位于今北京,赵位于今

河北;故位于最东方的是齐,A符合题意;

秦在最西边,排除B;

楚在最南边,排除C;

燕在最北边,排除D;

故答案为:A。

【点评】本题考查战国七雄的知识。难度较低,掌握战国七雄的位置即可作答。

16.【答案】A

【知识点】战国七雄

【解析】【分析】结合所学知识可知,成语故事“围魏救赵”发生在战国时期,公元前354年,魏国将军庞涓指挥大军包围了赵国的都城邯郸。赵国向齐国求援,齐国任命田忌为将,孙膑为军师,率军前往救援。孙膑主张采取避实击虚的灵活战术,向魏国的国都大梁(今河南开封)进军,造成兵临城下,大军压境之势。田忌采纳了孙膑的计谋,率军进攻魏国。庞涓得知消息,从赵国撤军回国。孙膑预先在魏军回国的必经之地挂陵设下埋伏,当庞涓率军经过时,齐军突然出击,大败魏军。据“公元前4世纪中期,魏国大军包围赵都邯郸。赵国向齐国求救,齐王命孙膑为军师,率军救赵。孙膑乘魏国内部空虚,直捣魏都大梁。魏军回救,中齐军埋伏,大败而归”可知,材料描述的是围魏救赵,A符合题意;

其它三项与材料无关,BCD不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,让学生正确认识战国争霸战争,分析选项利用排除法既可作答。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

17.【答案】B

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

【解析】【分析】 根据所学知识可知,孟子是战国时期儒家的代表人物。他主张实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民。孟子还提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,认为取得民心才能得天下,并反对一切非正义的战争。荀子是战国时期儒家的代表人物。荀子主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序。故B符合题意。

仁者爱人,因材施教,与孔子有关,时间不符,排除A;

兼爱非攻,与墨家墨子有关;实行法治,与法家韩非有关,排除C;

无为而治,道法自然,体现的是道家的观点,都排除D。

故答案为B。

【点评】 本题属于教材基础知识的考查,只要学生熟练掌握教材知识,即可回答好本题,难度较小。

18.【答案】A

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用;商鞅变法;百家思想与“百家争鸣”

【解析】【分析】根据所学解读图片可知,政治上的商鞅变法,经济上的铁器牛耕和思想文化上的百家争鸣,都是社会变革的一部分,由此可知,这些信息综合反映了春秋战国时期的阶段特征是社会大变革,A正确;

统一国家的建立是秦朝统一后秦汉时期的阶段特征,繁荣与开放是隋唐时期的阶段特征,民族关系的发展是辽宋夏金元时期的阶段特征,均与题意不符,BCD错误。

故答案为:A。

【点评】本题考查春秋战国时期的阶段特征,考查学生归纳整合知识的能力,难度适中,在学习中掌握春秋战国时期的变革内容与特点,总结阶段特征即可。

19.【答案】B

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

【解析】【分析】春秋战国时期,生产力的飞速发展促进了商业繁荣和城镇的兴盛,传统的社会秩序受到猛烈冲击。在各国竟相改革的风潮中,不同政治思想派别对客种问题提出了不同的见解。例如儒家的孟子发展了孔子“仁”的学说,提出了“仁政”的学说,并强调治国要遵循“民为贵,社稷次之,君为轻”的原则,选项B正确;

选项ACD与题意表述不相符,排除;

故答案为B。

【点评】本题主要考查学生对材料的分析能力以及解决问题的能力,注意扎实掌握诸子百家的主要主张。

20.【答案】A

【知识点】老子的主张

【解析】【分析】根据题干材料信息可知,材料表达的核心观点是朴素的唯物辩证法思想。结合所学知识,老子认为世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的,A项符合题意。

孔子的思想主要是“仁、义、礼、智、信”,B项不符合题意。

孟子的思想主要是“仁政”,材料中并无涉及,C项不符合题意。

墨子主张“非攻”、“兼爱”,与材料信息不符,D项不符合题意。

故答案为:A。

【点评】本题主要考查学生对老子思想的理解。难度适中,解题关键在于理解材料信息的观点是朴素的唯物辩证主义思想,结合所学诸子百家思想即可作答。

21.【答案】(1)孔子。春秋时期。儒家。

(2)“学而时习之,不亦说乎?”“知之为知之,不知为不知。”“三人行,必有我师焉。”

【知识点】孔子的贡献及评价

【解析】【分析】(1)根据所学,题干所示图片是孔子;孔子生活在春秋末期,是儒家学派的创始人。

(2)孔子是大教育家,他关于教育思想和教学方法的名言有很多,比如“学而时习之,不亦说乎?”、“知之为知之,不知为不知。”、“三人行,必有我师焉。”。

【点评】解答本题注意识记孔子孔子生活在春秋末期,是儒家学派的创始人以及他的教育言论。

22.【答案】(1)大禹。疏导。

(2)李冰。都江堰。

(3)言之有理即可。

【知识点】大禹治水;李冰与都江堰

【解析】【分析】(1)观察图一可知,这是大禹。上古时期,黄河洪水经常泛滥,禹吸取父亲治水失败的教训,采用筑堤堵水和疏通河道相结合的方法治理洪水,与群众同甘共苦,曾经三过家门而不入,终于治水成功,把汹涌的洪水引入大海,让老百姓过上了安定的日子,造福了人类。

(2)观察图二人物可知,这是李冰。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,它既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。

(3)本题是开放型题目,考查的是学生开放性思维的能力。只要符合题意,言之有理即可。例如:重视农田水利建设在农业中的作用;重视政府在在水利建设中的作用,注重调动农民的积极性;加强水利立法;注意和自然界的和谐,注意保护自然的持续发展。

【点评】本题主要考查学生识图读图的能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记大禹治水和李冰修建都江堰。

23.【答案】(1)汤

(2)纣;商朝

(3)他们的统治残暴无道。

(4)在农业上:都轻徭薄赋,减轻农民负担;在刑罚上减轻或废除严刑峻法

(5)统治者要勤于政事,爱护百姓,政策要符合民心,得道多助失道寡助等(答案言之有理即可)

【知识点】夏、商、西周的更替

【解析】【分析】(1)人物:根据所学知识可知,商的首领汤联络周围部族,起兵讨伐夏王桀,桀大败,夏王朝灭亡。

(2)君主:根据材料“炮烙之法”,“以酒为池,悬肉为林”并结合所学知识可知是商纣王,是商朝的国王。

(3)共同原因:根据材料一、二并结合所学知识可知,夏朝历经400多年,到夏王桀在位时期,国力衰弱。桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗。商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民,他们的统治残暴无道,最终被推翻,所以共同原因是他们的统治残暴无道。

(4)相同点:根据材料“减轻赋税徭役;以德化民,废除了一些严刑峻法;提倡节俭治国”和“减轻农民负担,减轻刑罚”可得出相同点是在农业上都轻徭薄赋,减轻农民负担,在刑罚上减轻或废除严刑峻法。

(5)启示:综上所述并结合所学知识可知,国家想要长治久安,统治者要勤于政事,爱护百姓,实行仁政统治等。

【点评】本题主要考查教材基础知识,考查学生对所学知识的理解与运用能力。

24.【答案】(1)半坡居民;彩陶制作水平较高;能用原始符号表达;具有一定的原始审美观。

(2)甲骨文;商朝。

(3)司母戊鼎;说明商朝国力的强盛;商朝青铜冶炼技术的精湛。

(4)自觉学习和传承民族传统文化;努力学习提高自身素质,为国家发展做贡献,国家强大就会为传承和弘扬传统文化创造更好的条件;在民族传统文化基础上创新发展,使其成为我们创造历史新辉煌的重要根基。

【知识点】原始的农耕生活;青铜艺术

【解析】【分析】(1)观察题干图片及及所学知识可知,图一文物是半坡原始居民的人面鱼纹盆。人面鱼纹彩陶是新石器时代陶器珍品,彩陶制作水平较高,人面鱼纹彩陶盆上的人与鱼题材,能用原始符号表达,具有一定的审美观念。

(2)图二的文字是甲骨文,主要记录了我国商代的历史,甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字,对于研究商朝的历史有重要的参考价值。

(3)目前世界上已发现最重的青铜器——司母戊鼎,商代后期,青铜铸造业不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,能够铸造出大型器物,大型的青铜器逐渐增多,说明商朝的青铜冶炼技术精湛和商朝的国力强盛。

(4)本题为开放性试题,答案不唯一,言之有理即可。例: 自觉学习和传承民族传统文化;努力学习提高自身素质,为国家发展做贡献,国家强大就会为传承和弘扬传统文化创造更好的条件;在民族传统文化基础上创新发展,使其成为我们创造历史新辉煌的重要根基 。

【点评】本题属于综合性试题,考查学生的综合能力。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史