七年级历史上册 第四单元综合测试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册 第四单元综合测试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 867.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-08-11 21:58:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级历史上册 第四单元综合测试卷

时间:50分钟 满分:100分

一、单选题(每小题2分,共40分)

1.“由是操(曹操)之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”。奠定这一局面的事件是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.牧野之战

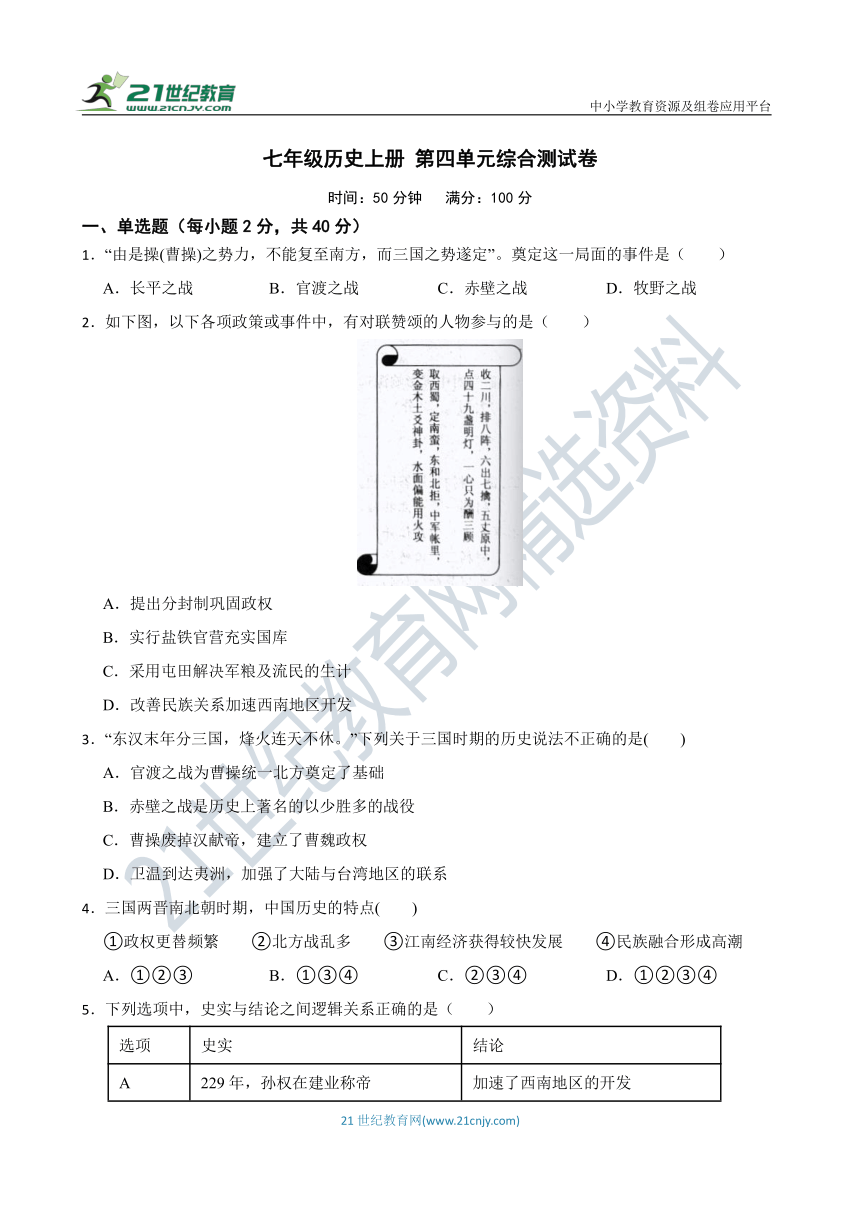

2.如下图,以下各项政策或事件中,有对联赞颂的人物参与的是( )

A.提出分封制巩固政权

B.实行盐铁官营充实国库

C.采用屯田解决军粮及流民的生计

D.改善民族关系加速西南地区开发

3.“东汉末年分三国,烽火连天不休。”下列关于三国时期的历史说法不正确的是( )

A.官渡之战为曹操统一北方奠定了基础

B.赤壁之战是历史上著名的以少胜多的战役

C.曹操废掉汉献帝,建立了曹魏政权

D.卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾地区的联系

4.三国两晋南北朝时期,中国历史的特点( )

①政权更替频繁 ②北方战乱多 ③江南经济获得较快发展 ④民族融合形成高潮

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

5.下列选项中,史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 史实 结论

A 229年,孙权在建业称帝 加速了西南地区的开发

B 280年,西晋灭吴 西晋统一了全国

C 291年,八王之乱 直接导致西晋的灭亡

D 383年,淝水之战 使前秦统一了黄河流域

A.A B.B C.C D.D

6. 280年,结束三国分裂局面,实现了全国统一的是( )

A.蜀 B.吴 C.魏 D.西晋

7.“西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,导致了西晋衰落以及近三百年的动乱,是中国历史上第一次人口迁徙的高潮。”该“内乱”是指( )

A.七国之乱 B.八王之乱 C.楚汉之争 D.国人暴动

8.西晋在我国历史上是一个短命的王朝,究其“短命”的原因,不包括下列的( )

A.统治阶级非常腐朽,皇帝昏庸无能

B.“八王之乱”耗竭了西晋的国力

C.晋惠帝是一个暴君,滥用民力

D.内迁的少数民族反抗西晋的民族压迫,民族矛盾尖锐

9.《宋书》记载:“江南……地旷野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥,……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”这反映出江南地区( )

A.生产力水平比较低 B.人民生活没有保障

C.得到了充分的开发 D.海外贸易非常发达

10.《宋书》:“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下。”由此,我们可以得出( )

A.大运河的开凿促进了南方经济的发展

B.我国经济重心完成南移

C.人口南迁是南方经济发展的主要原因

D.我国江南地区得到开发

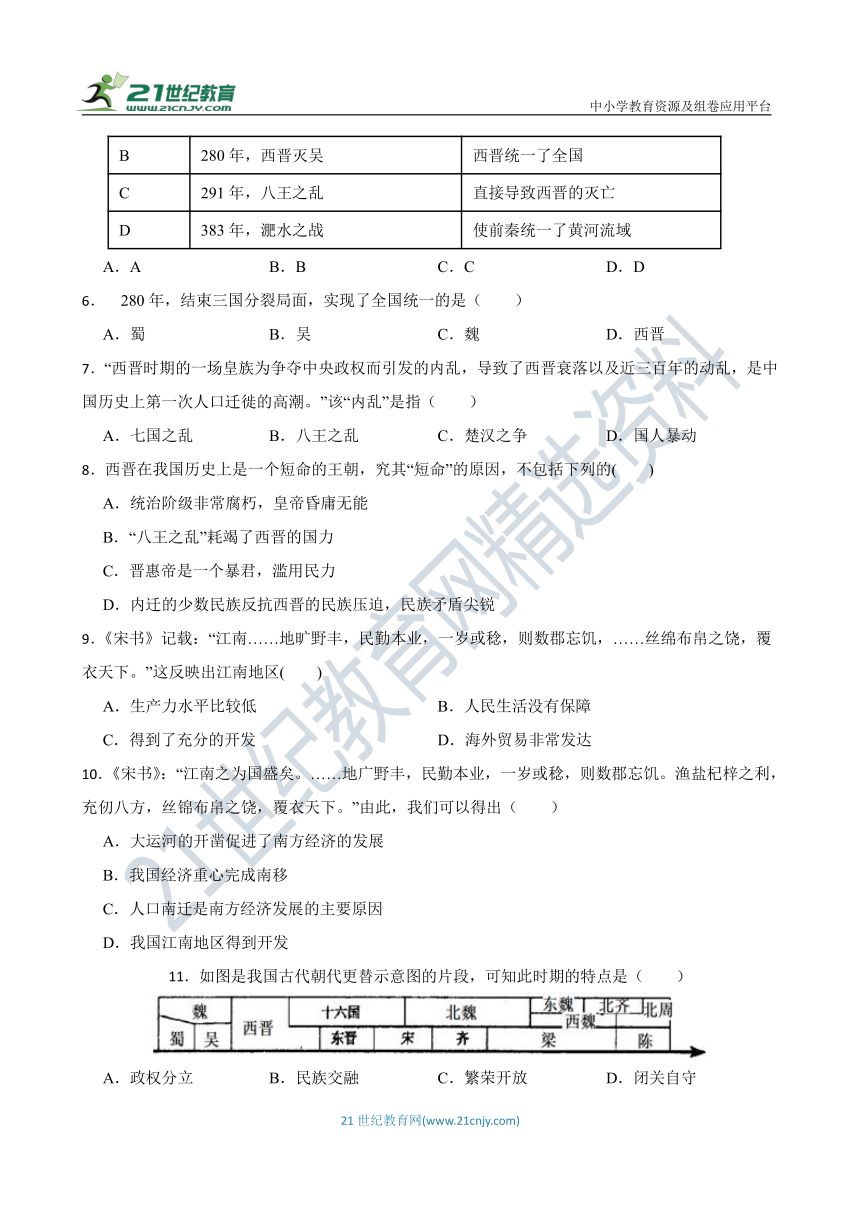

11.如图是我国古代朝代更替示意图的片段,可知此时期的特点是( )

A.政权分立 B.民族交融 C.繁荣开放 D.闭关自守

12.下列不属于魏晋南北朝时期江南地区得以开发的主要原因是( )

A.南方的自然条件优越

B.北方人民南迁带来劳动力和先进生产工具和技术

C.国家统一

D.南方社会较为稳定

13.历史上,东汉、曹魏、北魏都曾定都( )

A.西安 B.洛阳 C.咸阳 D.安阳

14.《魏书·任城王传》记载:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原……”据材料可知,下列说法不属于孝文帝迁都的原因是( )

A.平城文化落后 B.北方各民族交融加强

C.平城中守旧势力强大 D.洛阳是中原政治文化中心

15.在南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响

②说明民族交融成为一种历史趋势

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异,喜穿异族衣物

A.①② B.①②④ C.①②③ D.①④

16.与淝水之战有关的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

17.下列人物与作品搭配错误的一组是( )

A.祖冲之——《神灭论》 B.贾思勰——《齐民要术》

C.王羲之——《兰亭集序》 D.顾恺之——《洛神赋图》

18.下列成就中属于科学家祖冲之的是( )

①把圆周率精确到小数点后第七位数字 ②创制出《大明历》

③改进了造纸术 ④是伟大的数学家、天文学家

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

19.《兰亭集序》是中国古代书法艺术的代表,下列对其解读不正确的是( )

A.《兰亭集序》是王羲之代表作 B.《兰亭集序》作者被誉为“书圣”

C.《兰亭集序》创作于西晋时期 D.《兰亭集序》被称为天下第一行书

20.下列作品中,既是一部综合的地理学著作,又是一部山水散文集,文字优美,景物描写如诗如画,对后世游记散文也有很大影响的是( )

A.《齐民要术》 B.《兰亭集序》

C.《洛神赋图》 D.《水经注》

二、问答题(共30分)

21.皇帝说:“如果命不正言不顺,那么各种制度就不能确立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语。那些年龄在30岁以上的人,使用鲜卑语已成习惯,可以允许他们不立即改变。但是30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。”

请回答:

(1)上文中“皇帝”指谁?他进行改革的主要目的是什么?

(4分)

(2)除上文内容外,他还有哪些改革措施?

(4分)

(3)此皇帝把都城从“平城”迁都“洛阳”,“平城”是今天的什么地区?

(4分)

(4)请你对这位皇帝的改革进行评价。

(3分)

22.下列是小梁同学搜集到的邮票。请仔细观察,结合所学回答问题。

(1)图一所示工程修筑于何时?

(3分)

(2)简述图二人物的历史贡献。

(4分)

(3)图三人物的代表作是什么?是何种体裁?

(4分)

(4)图四人物代表作的主要内容有哪些?这部著作凸显了中国古代科学家的什么精神?

(4分)

三、材料分析题(30分)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民于今受其赐。

——摘编自《论语》

材料二:公元前 350年,商鞅以孝公迁都至咸阳为契机,将原本分散的小乡、邑等自然聚落编制在一起,设立县,由国君派出官吏进行管理,职位不世袭,这种县制的推行,把分散的权力汇聚到国君手中。

——摘编自《中国通史》

材料三:“魏主”宣 布以汉语为“正音”称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断诸北语,一从正音”,还下令鲜卑族一律改穿汉装,魏逐步强大。

——摘编自《中国古代史》

(1)材料一中“管仲相桓公”成就了齐桓公怎样的“千秋伟业”?

(4分)

(2)根据材料二,简述商鞅变法的措施并简析秦国权力发生的变化。

(4分)

(3)根据材料三,归纳孝文帝推行汉化的措施。结合所学知识,简析北魏孝文帝改革的特点。

(4分)

(4)综合上述材料,谈谈你对改革的认识。

(3分)

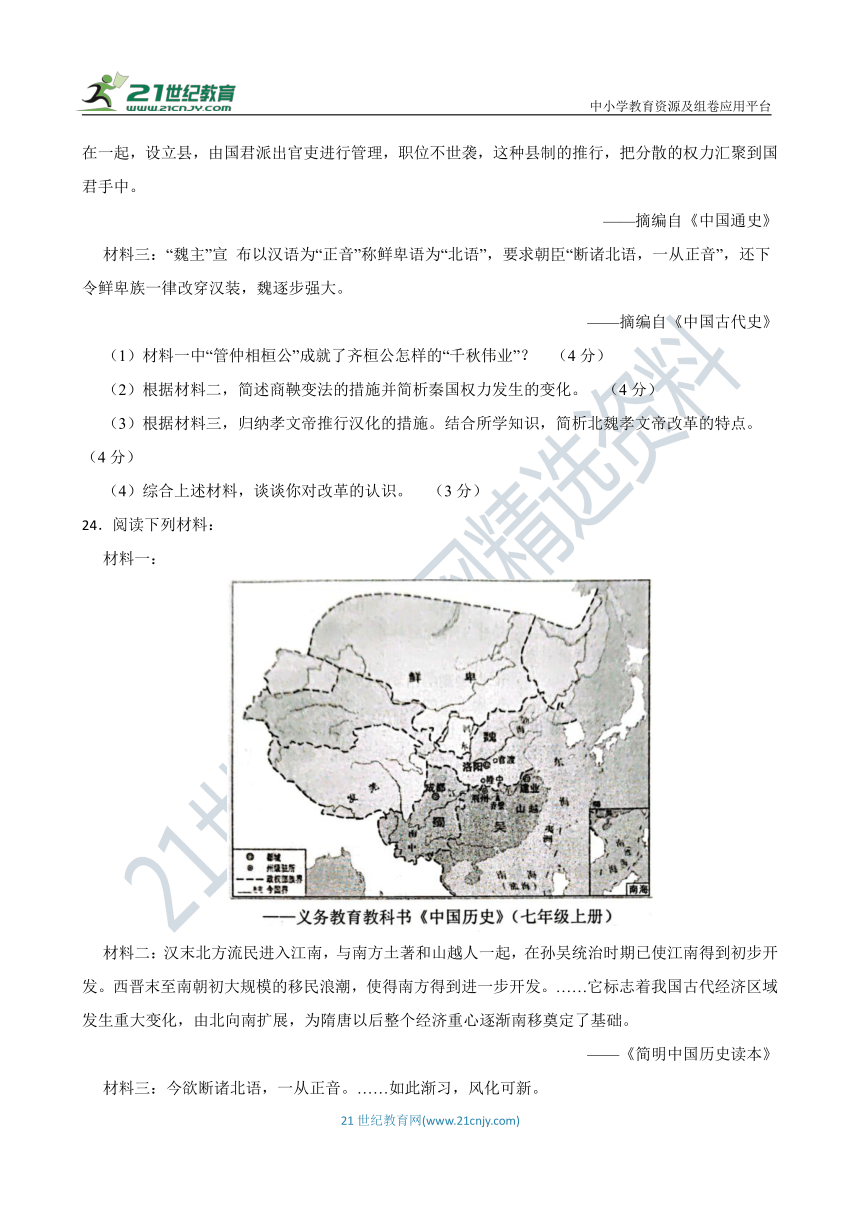

24.阅读下列材料:

材料一:

材料二:汉末北方流民进入江南,与南方土著和山越人一起,在孙吴统治时期已使江南得到初步开发。西晋末至南朝初大规模的移民浪潮,使得南方得到进一步开发。……它标志着我国古代经济区域发生重大变化,由北向南扩展,为隋唐以后整个经济重心逐渐南移奠定了基础。

——《简明中国历史读本》

材料三:今欲断诸北语,一从正音。……如此渐习,风化可新。

——《魏书》

请回答:

(1)材料一反映了哪一时期的形势图?为这一局面形成奠定基础的是哪一场战役?写出该局面形成的标志。 (4分)

(2)材料二认为,“我国古代经济区域发生重大变化”的趋势和影响分别是什么?

(4分)

(3)材料三和历史上哪一场重大改革有关?材料中“北语”是指哪一民族的语言,“正音”指的是什么?结合所学,指出“风化可新“有何历史作用?

(4分)

(4)综上所述并结合所学知识,概括这一时期的历史阶段特征。

(3分)

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】三国鼎立

【解析】【分析】根据材料“由是操(曹操)之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”及所学知识可知,公元208年,孙刘联军与曹操大军在赤壁进行决战。最终孙刘联军打败了曹操的军队,曹操无力南下,孙权和刘备的势力逐渐巩固,为后来三国鼎立局面的形成奠定了基础,C选项正确;

长平之战发生于战国时期,A选项错误;

官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,B选项错误;

牧野之站发生于商朝末年,D选项错误;

故答案为:C。

【点评】本题考查赤壁之战的相关史实。需要理解材料并掌握赤壁之战的影响。

2.【答案】D

【知识点】三国鼎立

【解析】【分析】根据对联内容可知,对联颂赞的人物指的是诸葛亮,结合所学知识可知,蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。D选项正确;

材料内容与分封制无关,A选项错误;

材料内容与实行盐铁官营无关,B选项错误;

材料内容与屯田制无关,C选项错误;

故答案为:D。

【点评】本题考查诸葛亮对蜀汉的治理。需要理解材料并掌握诸葛亮对蜀汉的治理。

3.【答案】C

【知识点】三国鼎立;官渡之战和赤壁之战

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,曹操去世后,他的儿子曹丕废掉汉献帝,建立了曹魏政权,不是曹操,故选项C符合题意;

A. 官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,符合史实,不符合题意;

B. 赤壁之战是历史上著名的以少胜多的战役 ,符合史实,不符合题意;

D. 卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾地区的联系 ,符合史实,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆来分析备选项回答,注意题干中的“不正确”字样,细心分析辨别备选项回答。

4.【答案】D

【知识点】三国鼎立;官渡之战和赤壁之战

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期,我国政权并立,更替频繁,这一时期,战乱较多,特别是北方;南方地区相对安定,经济发展较快;而且这一时期,少数民族大量內迁,民族融合形成高潮,故①②③④都符合三国两晋南北朝时期中国历史的特点;

故答案为:D。

【点评】本题考查理解识记能力。解答时,依据题干信息,结合对课本所学知识的理解识记来分析题肢回答,注意细心分析题肢,不要死记硬背,要注意理解识记。

5.【答案】B

【知识点】西晋的兴衰

【解析】【分析】根据所学可知,280年西晋灭吴,结束了三国鼎立的局面,统一了全国,B对应正确;

东吴位于东南地区,加速西南地区开发是蜀汉政权作出的贡献,A对应错误;

西晋的八王之乱导致西晋从此衰落,但并没有直接导致西晋灭亡,C对应错误;

淝水之战的失败,使得已经统一北方的前秦很快土崩瓦解,D对应错误。

故答案为:B。

【点评】本题考查西晋的短暂统一,考查学生对知识的运用能力,难度适中,在学习中掌握三国两晋南北朝时期的基本历史,理顺历史事件之间的逻辑关系即可。

6.【答案】D

【知识点】西晋的兴衰

【解析】【分析】依据所学可知,在魏文帝曹丕死后,大臣司马懿逐渐控制了魏国大权,266年,司马懿的孙子司马炎废魏称帝,建立了晋朝,定都洛阳,史称西晋,司马炎即晋武帝。280年, 西晋军队灭掉吴,结束了分裂局面,实现全国统一,D符合题意;

蜀未实现统一,排除A;

吴未实现统一,排除B;

魏未实现统一,排除C;

故答案为:D。

【点评】本题考查西晋的统一。难度较低,掌握三国统一与西晋即可作答。

7.【答案】B

【知识点】八王之乱

【解析】【分析】结合所学知识可知,西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王混战主要在洛阳一带展开。这场内乱对社会造成巨大灾害,“八王之乱”历时16年,西晋从此衰落。316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋。据“西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱。”及所学知识可知,该“内乱”是指八王之乱,B符合题意;

七国之乱是发生在中国西汉景帝时期的一次诸侯国叛乱,A不符合题意;

楚汉之争是西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场战争,C不符合题意;

国人暴动,是公元前841年发生在西周首都镐京的以平民为主体的暴动,D不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,让学生正确认识八王之乱,分析选项利用排除法既可作答。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

8.【答案】C

【知识点】西晋的兴衰

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,晋武帝儿子晋惠帝昏庸无能,但是并不是一个暴君,也没有滥用民力,故选项C符合题意;

A. 统治阶级非常腐朽,皇帝昏庸无能,符合史实,不符合题意;

B. “八王之乱”耗竭了西晋的国力 ,符合史实,不符合题意;

D. 内迁的少数民族反抗西晋的民族压迫,民族矛盾尖锐 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查识记能力。解答时,依据题干信息,结合对课本所学知识的准确记忆回答,注意题干中的“不包括”字样,细心辨别备选项回答。

9.【答案】C

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】依据题干信息“ 一岁或稔,则数郡忘饥,……丝绵布帛之饶,覆衣天下 ”,可以看出,江南地区如果有一年获得大丰收,那就可以使得好多郡县的人民不至于挨饿,纺织出的布帛之多,可以供全天下人使用,这反映出江南地区经济繁荣, 得到了充分的开发 ,故选项C符合题意;

A. 生产力水平比较低,不符合题意;

B. 人民生活没有保障 ,不符合题意;

D.海外贸易非常发达,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查对题干信息的理解。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,紧贴题干信息进行理解回答,这类题目,就是要紧贴题干信息理解,不要向外延伸。

10.【答案】D

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】根据材料“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下”可知,题干反映了江南经济发展的盛况,说明这时期南方得到了进一步的开发,社会经济有了空前的发展,故D项正确;

隋朝隋炀帝时开通大运河,促进了南北经济发展,材料内容主要体现了魏晋南北朝时期南方经济得到发展的现象,不符合题意,排除A项;

我国经济重心南移完成是在南宋时期,与题干涉及不符,无法体现经济重心南移完成,排除B项;

材料内容主要体现了这时期南方经济得到发展的现象,无法体现南方经济发展的原因,排除C项。

故答案为D。

【点评】 本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

11.【答案】A

【知识点】三国鼎立;西晋的兴衰;东晋的兴亡;南朝的政治

【解析】【分析】根据所学解读图片可知,除了西晋短暂统一外,魏蜀吴三国鼎立,东晋十六国对立,南北朝对立,由此可知这一时期的特点是政权分立,A正确;

民族融合也是三国两晋南北朝时期的特点之一,但示意图中只可看出政权分立,无法得出民族融合这一特点,B错误;

繁荣开放是隋唐时期的特点,闭关自守是清朝末年的特征,与图片不符,CD错误。

故答案为:A。

【点评】本题考查三国两晋南北朝时期的特征,考查学生的识图能力,难度适中,在学习中掌握三国两晋南北朝时期的特征,作答时结合示意图即可。

12.【答案】C

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】结合所学知识可知,魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因有北人南迁,带去了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术;江南自然条件优越;南方社会相对安定;南北方劳动人民的共同努力;统治者重视生产等。所以南方的自然条件优越、北方人民南迁带来先进生产技术、南方社会较为安定都是江南地区得以开发的原因,但ABD项不符合题意,排除;

魏晋南北朝时期国家处于政权并立与分裂状态,国家没有统实现一,不是江南地区得以开发的主要原因,C项符合题意;

故答案为C。

【点评】本题主要考查了魏晋南北朝时期江南地区得以开发的主要原因等知识,注意基础知识的识记与理解。

13.【答案】B

【知识点】三国鼎立;北魏孝文帝的改革;光武中兴

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,东汉建立后,以洛阳为都城;曹魏建立后,定都洛阳;北魏的孝文帝,把都城迁到洛阳,故选项B符合题意;

A.西安,不符合题意;

C.咸阳,不符合题意;

D.安阳,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的准确记忆回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

14.【答案】B

【知识点】北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】依据题干信息“ 但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原 ”,可以看出,这里显示的是北魏孝文帝迁都洛阳的原因有: 平城文化落后 , 平城中守旧势力强大 , 洛阳是中原政治文化中心 ,但是没有出现北方各民族交融加强,故选项B符合题意;

A. 平城文化落后,不符合题意;

C. 平城中守旧势力强大 ,不符合题意;

D. 洛阳是中原政治文化中心 ,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,紧贴题干信息进行分析题肢回答,注意题干中的“不属于”字样,细心辨别备选项回答。

15.【答案】C

【知识点】三国两晋南北朝时期的民族融合

【解析】【分析】依据题干信息南北朝时期,黄河流域出现的 “胡人汉服”“汉人胡食”现象,意思是少数民族的人穿汉族衣服,汉人也吃少数民族的食物,这反映出 北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响, 说明民族交融成为一种历史趋势,这是由于北魏孝文帝改革起了很大的推动作用,但是不是说 那里的人们行为怪异,喜穿异族衣物,故①②③符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,再细心分析辨别题肢回答,注意要理解。

16.【答案】D

【知识点】淝水之战

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,破釜沉舟、四面楚歌都与秦末农民起义将领项羽有关,在淝水之战中,秦王苻坚看到八公山上,草木皆兵;兵败后,又风声鹤唳,狼狈不堪,故③④符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对所学知识的准确记忆回答,注意这就需要学生准确知道成语的来历。

17.【答案】A

【知识点】魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注;魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑

【解析】【分析】A.依据题干信息,结合所学知识可知,祖冲之是南朝科学家,著作有《缀术》等,《神灭论》是范缜的作品,故选项A符合题意;

B. 贾思勰——《齐民要术》 ,不符合题意;

C. 王羲之——《兰亭集序》 ,不符合题意;

D. 顾恺之——《洛神赋图》 ,不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的准确记忆回答,注意题干中的“错误”字样,细心辨别备选项回答。

18.【答案】D

【知识点】魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,南朝科学家祖冲之是伟大的数学家、天文学家, 把圆周率精确到小数点后第七位数字,还 创制出《大明历》,改进造纸术的是蔡伦,故①②④符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查识记能力。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的准确记忆回答,这就是对课本基础知识的准确记忆。

19.【答案】C

【知识点】魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知, 《兰亭集序》的作者是王羲之,他是东晋书法家,《兰亭集序》创作于东晋时期,不是西晋时期,故选项C符合题意;

A. 《兰亭集序》是王羲之代表作,符合史实,不符合题意;

B. 《兰亭集序》作者被誉为“书圣” ,符合史实,不符合题意;

D. 《兰亭集序》被称为天下第一行书 ,符合史实,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的理解识记来分析备选项回答,注意题干中的“不正确”字样,细心辨别备选项回答。

20.【答案】D

【知识点】魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注

【解析】【分析】依据题干“一部综合的地理学著作”,结合课本所学,北魏的郦道元是我国历史上杰出的地理学家,他写的《水经注》,是一部综合的地理学专著。书中记述了全国1252条河流及其流经区域的地理情况、建制沿革、历史事件及民间传说。为自然科学和人文科学提供了丰富的研究资料。D符合题意;

《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农业科学著作,排除A;

《兰亭集序》是东晋书法家王羲之的代表作,有“天下第一行书”的美誉,排除B;

《洛神赋图》东晋顾恺之著名画作,排除C。

故答案为:D。

【点评】本题考查考查《水经注》的知识。难度适中,理解材料,掌握魏晋南北朝的著作即可作答。

21.【答案】(1)孝文帝;目的:①、加强对中原地区的统治;②、吸收汉族先进文化。

(2)迁都洛阳;禁胡服,改官制,改姓氏,通婚姻等。

(3)大同。

(4)①促进了社会经济的发展②促进了民族大融合③巩固了北魏的统治④为以后的重新统一创造了条件⑤为隋唐盛世奠定了基础等。

【知识点】北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】(1)据材料“皇帝说:“如果命不正言不顺,那么各种制度就不能确立.现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语.那些年龄在30岁以上的人,使用鲜卑语已成习惯,可以允许他们不立即改变.但是30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官'.”可知“皇帝”是孝文帝.为了便于学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝采取了一系列汉化政策。

(2)上文内容是孝文帝改革中说汉话的描述,除上文内容外,孝文帝还把都城从平城迁到洛阳,提倡穿汉服;改用汉姓;同汉族通婚等。

(3)北魏的都城平城是今天的山西大同地区。

(3)北魏孝文帝的改革,促进了社会经济的发展,促进了民族大融合,巩固了北魏的统治,为以后的重新统一创造了条件,为隋唐盛世奠定了基础等。

【点评】本题主要考查学生对孝文帝改革相关知识的掌握,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识.

22.【答案】(1)公元前256年。

(2)东汉蔡伦改进了造纸术,促进了文化的传播与发展,影响了世界文明的进程,是中国对世界的伟大贡献。

(3)《史记》;纪传体通史。

(4)贾思勰的《齐民要术》总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;突显了中国古代科学家务实肯干、开拓创新、刻苦钻研、求真务实的精神。

【知识点】造纸术的发明及影响;《史记》与司马迁;魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注;李冰与都江堰

【解析】【分析】(1)根据图一和所学知识可知,都江堰,始建于公元前256年,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程。

(2)根据图二和所学知识可知,蔡伦,东汉宦官,改进造纸工艺、发明了“蔡侯纸”,促进了文化的传播与发展,影响了世界文明的进程,是中国对世界的伟大贡献。

(3)根据图三和所学知识可知,司马迁,西汉著名史学家,代表作《史记》,是司马迁历时14年撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史。

(3)根据图四和所学知识可知,贾思勰,北魏益都人,是中国古代杰出的农学家,被尊为“农圣”,约在533-544年间,通过分析、整理、总结,著成了综合性农书《齐民要术》,该书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富;凸显了中国古代科学家务实肯干、开拓创新、刻苦钻研、求真务实的精神。

【点评】 本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记都江堰的史实,识记贾思勰的《齐民要术》,识记蔡伦改进造纸术的史实,识记司马迁的史学贡献,有助于培养学生的史料实证和历史解释素养。

23.【答案】(1)齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)措施:建立县制。权力变化:把分散的权力汇聚到国君手中(或加强中央集权)。

(3)措施:说汉语、穿汉服。特点:汉化、自,上而下、涉及面广。(答出一点即可)

(4)改革推动国家的发展,改革推动社会进步,改革是社会发展的推动力等。(言之有理即可)

【知识点】春秋时期改革与战国时期变法的比较;北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】(1)、材料一中“管仲相桓公”结合所学知识可知,管仲治理齐国,对内大兴改革、富国强兵;对外尊王攘夷,九合诸侯,一匡天下, 成就了齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)、根据材料二“ 公元前 350年,商鞅以孝公迁都至咸阳为契机,将原本分散的小乡、邑等自然聚落编制在一起,设立县,由国君派出官吏进行管理,职位不世袭,这种县制的推行,把分散的权力汇聚到国君手中。 ”可知商鞅变法的措施是建立县制。秦国把分散的权力汇聚到国君手中(或加强中央集权)。

(3)、根据材料三“ ‘魏主’宣 布以汉语为‘正音’称鲜卑语为‘北语’,要求朝臣‘断诸北语,一从正音’,还下令鲜卑族一律改穿汉装,魏逐步强大。 ”,可知孝文帝推行汉化的措施有说汉语、穿汉服。结合所学知识可知,北魏孝文帝改革的特点是汉化、自,上而下、涉及面广。

(4)、开放性题目,回答合理即可。改革推动国家的发展,改革推动社会进步,改革是社会发展的推动力等。(言之有理即可)

故答案为:

(1)、齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)、措施:建立县制。权力变化:把分散的权力汇聚到国君手中(或加强中央集权)。

(3)、措施:说汉语、穿汉服。特点:汉化、自,上而下、涉及面广。(答出一点即可)

(4)、改革推动国家的发展,改革推动社会进步,改革是社会发展的推动力等。(言之有理即可)

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,难度一般,让学生正确认识商鞅变法和孝文帝改革。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

24.【答案】(1)时期:三国时期;战役:赤壁之战;标志: 229年孙权称帝,吴国建立。

(2)趋势:经济区域由北向南逐渐扩展;影响:为隋唐以后整个经济重心的南移奠定了基础。

(3)改革:北魏孝文帝汉化改革;北语:鲜卑语;正音:汉语;作用:促进了民族交融,增强了北魏实力。

(4)特征:政权分立与民族交融。

【知识点】三国鼎立;官渡之战和赤壁之战;北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】(1)根据材料“魏国、蜀国、吴国”可知,材料一反映了三国时期的形势图。结合所学知识可知,208年,孙权和刘备联合对抗曹操在赤壁进行大战,刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。赤壁之战后,曹操退守黄河流域一带,孙权在长江中下游的势力得到巩固,刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。三国鼎立的局面形成。

(2)根据材料二“汉末北方流民进入江南,与南方土著和山越人一起,在孙吴统治时期已使江南得到初步开发。西晋末至南朝初大规模的移民浪潮,使得南方得到进一步开发……”可知,这一时期江南地区开发的主要原因北民南迁。根据材料“…...它标志着我国古代经济区域发生重大变化,由北向南扩展,为隋唐以后整个经济重心逐渐南移奠定了基础。”可知,“我国古代经济区域发生重大变化”的趋势是由北向南扩展;影响是为隋唐以后整个经济重心逐渐南移奠定了基础。

(3)根据材料“东晋政府在境内建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除税役的权利,江南各地在南迁人民的影响下,学会了使用先进的生产工具和农业耕作经验,经济文化迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美拓,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。”及所学知识可知,江南地区社会经济得以迅速发展的原因有:北人南迁,带来了大量的劳动力,带来了先进的生产工具和生产技术;东晋政府制定了适合经济发展的政策。

(4)综合上述材料及所学知识可知,这一时期的历史阶段特征是政权分立与民族交融。

故答案为:(1)时期:三国时期;战役:赤壁之战;标志: 229年孙权称帝,吴国建立。

(2)趋势:经济区域由北向南逐渐扩展;影响:为隋唐以后整个经济重心的南移奠定了基础。

(3)改革:北魏孝文帝汉化改革;北语:鲜卑语;正音:汉语;作用:促进了民族交融,增强了北魏实力。

(4)特征:政权分立与民族交融。

【点评】本题考查赤壁之战、三国鼎立局面的形成、孝文帝改革、经济重心南移的相关史实。需要理解材料并掌握赤壁之战、三国鼎立局面的形成、孝文帝改革的内容与影响、经济重心南移的相关知识点。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级历史上册 第四单元综合测试卷

时间:50分钟 满分:100分

一、单选题(每小题2分,共40分)

1.“由是操(曹操)之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”。奠定这一局面的事件是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.牧野之战

2.如下图,以下各项政策或事件中,有对联赞颂的人物参与的是( )

A.提出分封制巩固政权

B.实行盐铁官营充实国库

C.采用屯田解决军粮及流民的生计

D.改善民族关系加速西南地区开发

3.“东汉末年分三国,烽火连天不休。”下列关于三国时期的历史说法不正确的是( )

A.官渡之战为曹操统一北方奠定了基础

B.赤壁之战是历史上著名的以少胜多的战役

C.曹操废掉汉献帝,建立了曹魏政权

D.卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾地区的联系

4.三国两晋南北朝时期,中国历史的特点( )

①政权更替频繁 ②北方战乱多 ③江南经济获得较快发展 ④民族融合形成高潮

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

5.下列选项中,史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

选项 史实 结论

A 229年,孙权在建业称帝 加速了西南地区的开发

B 280年,西晋灭吴 西晋统一了全国

C 291年,八王之乱 直接导致西晋的灭亡

D 383年,淝水之战 使前秦统一了黄河流域

A.A B.B C.C D.D

6. 280年,结束三国分裂局面,实现了全国统一的是( )

A.蜀 B.吴 C.魏 D.西晋

7.“西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,导致了西晋衰落以及近三百年的动乱,是中国历史上第一次人口迁徙的高潮。”该“内乱”是指( )

A.七国之乱 B.八王之乱 C.楚汉之争 D.国人暴动

8.西晋在我国历史上是一个短命的王朝,究其“短命”的原因,不包括下列的( )

A.统治阶级非常腐朽,皇帝昏庸无能

B.“八王之乱”耗竭了西晋的国力

C.晋惠帝是一个暴君,滥用民力

D.内迁的少数民族反抗西晋的民族压迫,民族矛盾尖锐

9.《宋书》记载:“江南……地旷野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥,……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”这反映出江南地区( )

A.生产力水平比较低 B.人民生活没有保障

C.得到了充分的开发 D.海外贸易非常发达

10.《宋书》:“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下。”由此,我们可以得出( )

A.大运河的开凿促进了南方经济的发展

B.我国经济重心完成南移

C.人口南迁是南方经济发展的主要原因

D.我国江南地区得到开发

11.如图是我国古代朝代更替示意图的片段,可知此时期的特点是( )

A.政权分立 B.民族交融 C.繁荣开放 D.闭关自守

12.下列不属于魏晋南北朝时期江南地区得以开发的主要原因是( )

A.南方的自然条件优越

B.北方人民南迁带来劳动力和先进生产工具和技术

C.国家统一

D.南方社会较为稳定

13.历史上,东汉、曹魏、北魏都曾定都( )

A.西安 B.洛阳 C.咸阳 D.安阳

14.《魏书·任城王传》记载:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原……”据材料可知,下列说法不属于孝文帝迁都的原因是( )

A.平城文化落后 B.北方各民族交融加强

C.平城中守旧势力强大 D.洛阳是中原政治文化中心

15.在南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响

②说明民族交融成为一种历史趋势

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异,喜穿异族衣物

A.①② B.①②④ C.①②③ D.①④

16.与淝水之战有关的成语典故是( )

①破釜沉舟 ②四面楚歌 ③草木皆兵 ④风声鹤唳

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

17.下列人物与作品搭配错误的一组是( )

A.祖冲之——《神灭论》 B.贾思勰——《齐民要术》

C.王羲之——《兰亭集序》 D.顾恺之——《洛神赋图》

18.下列成就中属于科学家祖冲之的是( )

①把圆周率精确到小数点后第七位数字 ②创制出《大明历》

③改进了造纸术 ④是伟大的数学家、天文学家

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

19.《兰亭集序》是中国古代书法艺术的代表,下列对其解读不正确的是( )

A.《兰亭集序》是王羲之代表作 B.《兰亭集序》作者被誉为“书圣”

C.《兰亭集序》创作于西晋时期 D.《兰亭集序》被称为天下第一行书

20.下列作品中,既是一部综合的地理学著作,又是一部山水散文集,文字优美,景物描写如诗如画,对后世游记散文也有很大影响的是( )

A.《齐民要术》 B.《兰亭集序》

C.《洛神赋图》 D.《水经注》

二、问答题(共30分)

21.皇帝说:“如果命不正言不顺,那么各种制度就不能确立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语。那些年龄在30岁以上的人,使用鲜卑语已成习惯,可以允许他们不立即改变。但是30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。”

请回答:

(1)上文中“皇帝”指谁?他进行改革的主要目的是什么?

(4分)

(2)除上文内容外,他还有哪些改革措施?

(4分)

(3)此皇帝把都城从“平城”迁都“洛阳”,“平城”是今天的什么地区?

(4分)

(4)请你对这位皇帝的改革进行评价。

(3分)

22.下列是小梁同学搜集到的邮票。请仔细观察,结合所学回答问题。

(1)图一所示工程修筑于何时?

(3分)

(2)简述图二人物的历史贡献。

(4分)

(3)图三人物的代表作是什么?是何种体裁?

(4分)

(4)图四人物代表作的主要内容有哪些?这部著作凸显了中国古代科学家的什么精神?

(4分)

三、材料分析题(30分)

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一:管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民于今受其赐。

——摘编自《论语》

材料二:公元前 350年,商鞅以孝公迁都至咸阳为契机,将原本分散的小乡、邑等自然聚落编制在一起,设立县,由国君派出官吏进行管理,职位不世袭,这种县制的推行,把分散的权力汇聚到国君手中。

——摘编自《中国通史》

材料三:“魏主”宣 布以汉语为“正音”称鲜卑语为“北语”,要求朝臣“断诸北语,一从正音”,还下令鲜卑族一律改穿汉装,魏逐步强大。

——摘编自《中国古代史》

(1)材料一中“管仲相桓公”成就了齐桓公怎样的“千秋伟业”?

(4分)

(2)根据材料二,简述商鞅变法的措施并简析秦国权力发生的变化。

(4分)

(3)根据材料三,归纳孝文帝推行汉化的措施。结合所学知识,简析北魏孝文帝改革的特点。

(4分)

(4)综合上述材料,谈谈你对改革的认识。

(3分)

24.阅读下列材料:

材料一:

材料二:汉末北方流民进入江南,与南方土著和山越人一起,在孙吴统治时期已使江南得到初步开发。西晋末至南朝初大规模的移民浪潮,使得南方得到进一步开发。……它标志着我国古代经济区域发生重大变化,由北向南扩展,为隋唐以后整个经济重心逐渐南移奠定了基础。

——《简明中国历史读本》

材料三:今欲断诸北语,一从正音。……如此渐习,风化可新。

——《魏书》

请回答:

(1)材料一反映了哪一时期的形势图?为这一局面形成奠定基础的是哪一场战役?写出该局面形成的标志。 (4分)

(2)材料二认为,“我国古代经济区域发生重大变化”的趋势和影响分别是什么?

(4分)

(3)材料三和历史上哪一场重大改革有关?材料中“北语”是指哪一民族的语言,“正音”指的是什么?结合所学,指出“风化可新“有何历史作用?

(4分)

(4)综上所述并结合所学知识,概括这一时期的历史阶段特征。

(3分)

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】三国鼎立

【解析】【分析】根据材料“由是操(曹操)之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”及所学知识可知,公元208年,孙刘联军与曹操大军在赤壁进行决战。最终孙刘联军打败了曹操的军队,曹操无力南下,孙权和刘备的势力逐渐巩固,为后来三国鼎立局面的形成奠定了基础,C选项正确;

长平之战发生于战国时期,A选项错误;

官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,B选项错误;

牧野之站发生于商朝末年,D选项错误;

故答案为:C。

【点评】本题考查赤壁之战的相关史实。需要理解材料并掌握赤壁之战的影响。

2.【答案】D

【知识点】三国鼎立

【解析】【分析】根据对联内容可知,对联颂赞的人物指的是诸葛亮,结合所学知识可知,蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。D选项正确;

材料内容与分封制无关,A选项错误;

材料内容与实行盐铁官营无关,B选项错误;

材料内容与屯田制无关,C选项错误;

故答案为:D。

【点评】本题考查诸葛亮对蜀汉的治理。需要理解材料并掌握诸葛亮对蜀汉的治理。

3.【答案】C

【知识点】三国鼎立;官渡之战和赤壁之战

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,曹操去世后,他的儿子曹丕废掉汉献帝,建立了曹魏政权,不是曹操,故选项C符合题意;

A. 官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,符合史实,不符合题意;

B. 赤壁之战是历史上著名的以少胜多的战役 ,符合史实,不符合题意;

D. 卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾地区的联系 ,符合史实,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据对课本上基础知识的准确记忆来分析备选项回答,注意题干中的“不正确”字样,细心分析辨别备选项回答。

4.【答案】D

【知识点】三国鼎立;官渡之战和赤壁之战

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期,我国政权并立,更替频繁,这一时期,战乱较多,特别是北方;南方地区相对安定,经济发展较快;而且这一时期,少数民族大量內迁,民族融合形成高潮,故①②③④都符合三国两晋南北朝时期中国历史的特点;

故答案为:D。

【点评】本题考查理解识记能力。解答时,依据题干信息,结合对课本所学知识的理解识记来分析题肢回答,注意细心分析题肢,不要死记硬背,要注意理解识记。

5.【答案】B

【知识点】西晋的兴衰

【解析】【分析】根据所学可知,280年西晋灭吴,结束了三国鼎立的局面,统一了全国,B对应正确;

东吴位于东南地区,加速西南地区开发是蜀汉政权作出的贡献,A对应错误;

西晋的八王之乱导致西晋从此衰落,但并没有直接导致西晋灭亡,C对应错误;

淝水之战的失败,使得已经统一北方的前秦很快土崩瓦解,D对应错误。

故答案为:B。

【点评】本题考查西晋的短暂统一,考查学生对知识的运用能力,难度适中,在学习中掌握三国两晋南北朝时期的基本历史,理顺历史事件之间的逻辑关系即可。

6.【答案】D

【知识点】西晋的兴衰

【解析】【分析】依据所学可知,在魏文帝曹丕死后,大臣司马懿逐渐控制了魏国大权,266年,司马懿的孙子司马炎废魏称帝,建立了晋朝,定都洛阳,史称西晋,司马炎即晋武帝。280年, 西晋军队灭掉吴,结束了分裂局面,实现全国统一,D符合题意;

蜀未实现统一,排除A;

吴未实现统一,排除B;

魏未实现统一,排除C;

故答案为:D。

【点评】本题考查西晋的统一。难度较低,掌握三国统一与西晋即可作答。

7.【答案】B

【知识点】八王之乱

【解析】【分析】结合所学知识可知,西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王混战主要在洛阳一带展开。这场内乱对社会造成巨大灾害,“八王之乱”历时16年,西晋从此衰落。316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋。据“西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱。”及所学知识可知,该“内乱”是指八王之乱,B符合题意;

七国之乱是发生在中国西汉景帝时期的一次诸侯国叛乱,A不符合题意;

楚汉之争是西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场战争,C不符合题意;

国人暴动,是公元前841年发生在西周首都镐京的以平民为主体的暴动,D不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,让学生正确认识八王之乱,分析选项利用排除法既可作答。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

8.【答案】C

【知识点】西晋的兴衰

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,晋武帝儿子晋惠帝昏庸无能,但是并不是一个暴君,也没有滥用民力,故选项C符合题意;

A. 统治阶级非常腐朽,皇帝昏庸无能,符合史实,不符合题意;

B. “八王之乱”耗竭了西晋的国力 ,符合史实,不符合题意;

D. 内迁的少数民族反抗西晋的民族压迫,民族矛盾尖锐 ,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查识记能力。解答时,依据题干信息,结合对课本所学知识的准确记忆回答,注意题干中的“不包括”字样,细心辨别备选项回答。

9.【答案】C

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】依据题干信息“ 一岁或稔,则数郡忘饥,……丝绵布帛之饶,覆衣天下 ”,可以看出,江南地区如果有一年获得大丰收,那就可以使得好多郡县的人民不至于挨饿,纺织出的布帛之多,可以供全天下人使用,这反映出江南地区经济繁荣, 得到了充分的开发 ,故选项C符合题意;

A. 生产力水平比较低,不符合题意;

B. 人民生活没有保障 ,不符合题意;

D.海外贸易非常发达,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查对题干信息的理解。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,紧贴题干信息进行理解回答,这类题目,就是要紧贴题干信息理解,不要向外延伸。

10.【答案】D

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】根据材料“江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。渔盐杞梓之利,充仞八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下”可知,题干反映了江南经济发展的盛况,说明这时期南方得到了进一步的开发,社会经济有了空前的发展,故D项正确;

隋朝隋炀帝时开通大运河,促进了南北经济发展,材料内容主要体现了魏晋南北朝时期南方经济得到发展的现象,不符合题意,排除A项;

我国经济重心南移完成是在南宋时期,与题干涉及不符,无法体现经济重心南移完成,排除B项;

材料内容主要体现了这时期南方经济得到发展的现象,无法体现南方经济发展的原因,排除C项。

故答案为D。

【点评】 本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

11.【答案】A

【知识点】三国鼎立;西晋的兴衰;东晋的兴亡;南朝的政治

【解析】【分析】根据所学解读图片可知,除了西晋短暂统一外,魏蜀吴三国鼎立,东晋十六国对立,南北朝对立,由此可知这一时期的特点是政权分立,A正确;

民族融合也是三国两晋南北朝时期的特点之一,但示意图中只可看出政权分立,无法得出民族融合这一特点,B错误;

繁荣开放是隋唐时期的特点,闭关自守是清朝末年的特征,与图片不符,CD错误。

故答案为:A。

【点评】本题考查三国两晋南北朝时期的特征,考查学生的识图能力,难度适中,在学习中掌握三国两晋南北朝时期的特征,作答时结合示意图即可。

12.【答案】C

【知识点】江南地区的开发

【解析】【分析】结合所学知识可知,魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因有北人南迁,带去了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术;江南自然条件优越;南方社会相对安定;南北方劳动人民的共同努力;统治者重视生产等。所以南方的自然条件优越、北方人民南迁带来先进生产技术、南方社会较为安定都是江南地区得以开发的原因,但ABD项不符合题意,排除;

魏晋南北朝时期国家处于政权并立与分裂状态,国家没有统实现一,不是江南地区得以开发的主要原因,C项符合题意;

故答案为C。

【点评】本题主要考查了魏晋南北朝时期江南地区得以开发的主要原因等知识,注意基础知识的识记与理解。

13.【答案】B

【知识点】三国鼎立;北魏孝文帝的改革;光武中兴

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,东汉建立后,以洛阳为都城;曹魏建立后,定都洛阳;北魏的孝文帝,把都城迁到洛阳,故选项B符合题意;

A.西安,不符合题意;

C.咸阳,不符合题意;

D.安阳,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的准确记忆回答;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心辨别比对,找到最恰当的选项。

14.【答案】B

【知识点】北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】依据题干信息“ 但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原 ”,可以看出,这里显示的是北魏孝文帝迁都洛阳的原因有: 平城文化落后 , 平城中守旧势力强大 , 洛阳是中原政治文化中心 ,但是没有出现北方各民族交融加强,故选项B符合题意;

A. 平城文化落后,不符合题意;

C. 平城中守旧势力强大 ,不符合题意;

D. 洛阳是中原政治文化中心 ,不符合题意;

故答案为:B。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,紧贴题干信息进行分析题肢回答,注意题干中的“不属于”字样,细心辨别备选项回答。

15.【答案】C

【知识点】三国两晋南北朝时期的民族融合

【解析】【分析】依据题干信息南北朝时期,黄河流域出现的 “胡人汉服”“汉人胡食”现象,意思是少数民族的人穿汉族衣服,汉人也吃少数民族的食物,这反映出 北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响, 说明民族交融成为一种历史趋势,这是由于北魏孝文帝改革起了很大的推动作用,但是不是说 那里的人们行为怪异,喜穿异族衣物,故①②③符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,读懂题干含义,再细心分析辨别题肢回答,注意要理解。

16.【答案】D

【知识点】淝水之战

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,破釜沉舟、四面楚歌都与秦末农民起义将领项羽有关,在淝水之战中,秦王苻坚看到八公山上,草木皆兵;兵败后,又风声鹤唳,狼狈不堪,故③④符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对所学知识的准确记忆回答,注意这就需要学生准确知道成语的来历。

17.【答案】A

【知识点】魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注;魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑

【解析】【分析】A.依据题干信息,结合所学知识可知,祖冲之是南朝科学家,著作有《缀术》等,《神灭论》是范缜的作品,故选项A符合题意;

B. 贾思勰——《齐民要术》 ,不符合题意;

C. 王羲之——《兰亭集序》 ,不符合题意;

D. 顾恺之——《洛神赋图》 ,不符合题意;

故答案为:A。

【点评】本题考查准确记忆。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的准确记忆回答,注意题干中的“错误”字样,细心辨别备选项回答。

18.【答案】D

【知识点】魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知,南朝科学家祖冲之是伟大的数学家、天文学家, 把圆周率精确到小数点后第七位数字,还 创制出《大明历》,改进造纸术的是蔡伦,故①②④符合题意;

故答案为:D。

【点评】本题考查识记能力。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的准确记忆回答,这就是对课本基础知识的准确记忆。

19.【答案】C

【知识点】魏晋南北朝的文化——书法、绘画与雕塑

【解析】【分析】依据题干信息,结合所学知识可知, 《兰亭集序》的作者是王羲之,他是东晋书法家,《兰亭集序》创作于东晋时期,不是西晋时期,故选项C符合题意;

A. 《兰亭集序》是王羲之代表作,符合史实,不符合题意;

B. 《兰亭集序》作者被誉为“书圣” ,符合史实,不符合题意;

D. 《兰亭集序》被称为天下第一行书 ,符合史实,不符合题意;

故答案为:C。

【点评】本题考查运用能力。解答时,依据题干信息,结合对课本基础知识的理解识记来分析备选项回答,注意题干中的“不正确”字样,细心辨别备选项回答。

20.【答案】D

【知识点】魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注

【解析】【分析】依据题干“一部综合的地理学著作”,结合课本所学,北魏的郦道元是我国历史上杰出的地理学家,他写的《水经注》,是一部综合的地理学专著。书中记述了全国1252条河流及其流经区域的地理情况、建制沿革、历史事件及民间传说。为自然科学和人文科学提供了丰富的研究资料。D符合题意;

《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农业科学著作,排除A;

《兰亭集序》是东晋书法家王羲之的代表作,有“天下第一行书”的美誉,排除B;

《洛神赋图》东晋顾恺之著名画作,排除C。

故答案为:D。

【点评】本题考查考查《水经注》的知识。难度适中,理解材料,掌握魏晋南北朝的著作即可作答。

21.【答案】(1)孝文帝;目的:①、加强对中原地区的统治;②、吸收汉族先进文化。

(2)迁都洛阳;禁胡服,改官制,改姓氏,通婚姻等。

(3)大同。

(4)①促进了社会经济的发展②促进了民族大融合③巩固了北魏的统治④为以后的重新统一创造了条件⑤为隋唐盛世奠定了基础等。

【知识点】北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】(1)据材料“皇帝说:“如果命不正言不顺,那么各种制度就不能确立.现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语.那些年龄在30岁以上的人,使用鲜卑语已成习惯,可以允许他们不立即改变.但是30岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官'.”可知“皇帝”是孝文帝.为了便于学习和接受汉族先进的文化,进一步加强对黄河流域的控制,孝文帝采取了一系列汉化政策。

(2)上文内容是孝文帝改革中说汉话的描述,除上文内容外,孝文帝还把都城从平城迁到洛阳,提倡穿汉服;改用汉姓;同汉族通婚等。

(3)北魏的都城平城是今天的山西大同地区。

(3)北魏孝文帝的改革,促进了社会经济的发展,促进了民族大融合,巩固了北魏的统治,为以后的重新统一创造了条件,为隋唐盛世奠定了基础等。

【点评】本题主要考查学生对孝文帝改革相关知识的掌握,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识.

22.【答案】(1)公元前256年。

(2)东汉蔡伦改进了造纸术,促进了文化的传播与发展,影响了世界文明的进程,是中国对世界的伟大贡献。

(3)《史记》;纪传体通史。

(4)贾思勰的《齐民要术》总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术;突显了中国古代科学家务实肯干、开拓创新、刻苦钻研、求真务实的精神。

【知识点】造纸术的发明及影响;《史记》与司马迁;魏晋南北朝的科技成就——齐民要术、圆周率、水经注;李冰与都江堰

【解析】【分析】(1)根据图一和所学知识可知,都江堰,始建于公元前256年,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程。

(2)根据图二和所学知识可知,蔡伦,东汉宦官,改进造纸工艺、发明了“蔡侯纸”,促进了文化的传播与发展,影响了世界文明的进程,是中国对世界的伟大贡献。

(3)根据图三和所学知识可知,司马迁,西汉著名史学家,代表作《史记》,是司马迁历时14年撰写的纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史。

(3)根据图四和所学知识可知,贾思勰,北魏益都人,是中国古代杰出的农学家,被尊为“农圣”,约在533-544年间,通过分析、整理、总结,著成了综合性农书《齐民要术》,该书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富;凸显了中国古代科学家务实肯干、开拓创新、刻苦钻研、求真务实的精神。

【点评】 本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记都江堰的史实,识记贾思勰的《齐民要术》,识记蔡伦改进造纸术的史实,识记司马迁的史学贡献,有助于培养学生的史料实证和历史解释素养。

23.【答案】(1)齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)措施:建立县制。权力变化:把分散的权力汇聚到国君手中(或加强中央集权)。

(3)措施:说汉语、穿汉服。特点:汉化、自,上而下、涉及面广。(答出一点即可)

(4)改革推动国家的发展,改革推动社会进步,改革是社会发展的推动力等。(言之有理即可)

【知识点】春秋时期改革与战国时期变法的比较;北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】(1)、材料一中“管仲相桓公”结合所学知识可知,管仲治理齐国,对内大兴改革、富国强兵;对外尊王攘夷,九合诸侯,一匡天下, 成就了齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)、根据材料二“ 公元前 350年,商鞅以孝公迁都至咸阳为契机,将原本分散的小乡、邑等自然聚落编制在一起,设立县,由国君派出官吏进行管理,职位不世袭,这种县制的推行,把分散的权力汇聚到国君手中。 ”可知商鞅变法的措施是建立县制。秦国把分散的权力汇聚到国君手中(或加强中央集权)。

(3)、根据材料三“ ‘魏主’宣 布以汉语为‘正音’称鲜卑语为‘北语’,要求朝臣‘断诸北语,一从正音’,还下令鲜卑族一律改穿汉装,魏逐步强大。 ”,可知孝文帝推行汉化的措施有说汉语、穿汉服。结合所学知识可知,北魏孝文帝改革的特点是汉化、自,上而下、涉及面广。

(4)、开放性题目,回答合理即可。改革推动国家的发展,改革推动社会进步,改革是社会发展的推动力等。(言之有理即可)

故答案为:

(1)、齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)、措施:建立县制。权力变化:把分散的权力汇聚到国君手中(或加强中央集权)。

(3)、措施:说汉语、穿汉服。特点:汉化、自,上而下、涉及面广。(答出一点即可)

(4)、改革推动国家的发展,改革推动社会进步,改革是社会发展的推动力等。(言之有理即可)

【点评】本题考查学生对史料的解读和分析能力,难度一般,让学生正确认识商鞅变法和孝文帝改革。注意基础知识的识记与理解,落实历史学科史料实证的核心素养。

24.【答案】(1)时期:三国时期;战役:赤壁之战;标志: 229年孙权称帝,吴国建立。

(2)趋势:经济区域由北向南逐渐扩展;影响:为隋唐以后整个经济重心的南移奠定了基础。

(3)改革:北魏孝文帝汉化改革;北语:鲜卑语;正音:汉语;作用:促进了民族交融,增强了北魏实力。

(4)特征:政权分立与民族交融。

【知识点】三国鼎立;官渡之战和赤壁之战;北魏孝文帝的改革

【解析】【分析】(1)根据材料“魏国、蜀国、吴国”可知,材料一反映了三国时期的形势图。结合所学知识可知,208年,孙权和刘备联合对抗曹操在赤壁进行大战,刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。赤壁之战后,曹操退守黄河流域一带,孙权在长江中下游的势力得到巩固,刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。三国鼎立的局面形成。

(2)根据材料二“汉末北方流民进入江南,与南方土著和山越人一起,在孙吴统治时期已使江南得到初步开发。西晋末至南朝初大规模的移民浪潮,使得南方得到进一步开发……”可知,这一时期江南地区开发的主要原因北民南迁。根据材料“…...它标志着我国古代经济区域发生重大变化,由北向南扩展,为隋唐以后整个经济重心逐渐南移奠定了基础。”可知,“我国古代经济区域发生重大变化”的趋势是由北向南扩展;影响是为隋唐以后整个经济重心逐渐南移奠定了基础。

(3)根据材料“东晋政府在境内建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除税役的权利,江南各地在南迁人民的影响下,学会了使用先进的生产工具和农业耕作经验,经济文化迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美拓,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。”及所学知识可知,江南地区社会经济得以迅速发展的原因有:北人南迁,带来了大量的劳动力,带来了先进的生产工具和生产技术;东晋政府制定了适合经济发展的政策。

(4)综合上述材料及所学知识可知,这一时期的历史阶段特征是政权分立与民族交融。

故答案为:(1)时期:三国时期;战役:赤壁之战;标志: 229年孙权称帝,吴国建立。

(2)趋势:经济区域由北向南逐渐扩展;影响:为隋唐以后整个经济重心的南移奠定了基础。

(3)改革:北魏孝文帝汉化改革;北语:鲜卑语;正音:汉语;作用:促进了民族交融,增强了北魏实力。

(4)特征:政权分立与民族交融。

【点评】本题考查赤壁之战、三国鼎立局面的形成、孝文帝改革、经济重心南移的相关史实。需要理解材料并掌握赤壁之战、三国鼎立局面的形成、孝文帝改革的内容与影响、经济重心南移的相关知识点。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史