统编版七年级上册语文第三单元同步测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级上册语文第三单元同步测试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-12 08:36:26 | ||

图片预览

文档简介

统编版七年级上册语文第三单元同步测试题

一、积累与运用(25分)

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )(3分)

A.菜畦(qí) 感慨(kǎi) 确凿(záo) 人迹罕至(hǎn)

B.倘若(tǎnɡ) 搓捻(cuō) 奥秘(mì) 恍然大悟(huǎnɡ)

C.盔甲(kāi) 绽开(zhàn) 须臾(yú) 花团锦簇(cù)

D.云霄(xiāo) 难堪(kān) 倜傥(tì) 三省吾身(xǐnɡ)

2. 找出下列词语中的错别字并改正。(2分)

人声顶沸 恍然大悟 踉踉跄跄 费寝忘食

浑为一谈 小心冀冀 人迹罕至 花团锦簇

3.下列加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A. 要想取得优异的成绩,我们必须对知识不求甚解。

B. 在众目睽睽之下,一向害羞的她脸一下子红了。

C. 他们夜以继日废寝忘食地工作,终于按时完成了任务

D. 他小心翼翼地对爸爸说他想星期六到公园去玩,但还是遭到爸爸的反对。

4.下列句子中没有语病的一项是( )(3分)

A.中国政府和人民捍卫钓鱼岛不可动摇。

B.据统计,地球上的森林每天大约有2000万公顷左右被砍伐或破坏。

C.四川雅安发生地震后,国务院“减灾办”迅速组织力量前往灾区救援并启动国家Ⅰ级救灾机制。

D.张翔平时学习很努力,他对自己这次单元考试充满信心。

5. 下列各句中,标点符号的使用正确的一项是( )(3分)

A. 2015年6月5日世界环境日主题为“思前,食后,厉行节约。”

B. 校长激动地说:“如果没有企业捐赠的板房,我们不知道还要等多久才能复课呢?”

C. 青春给予我们激情,我们就要热烈地拥抱生活;青春给予我们勇气,我们就要无畏地接受挑战。

D. 5月19日是“徐霞客游记”的开篇日,国务院把这一天确定为“中国旅游日”。

6. 按照要求默写。(6分)

(1)《〈论语〉十二章》中提醒人们应该对朋友守信用句子是:__________,__________。

(2)一个人应该坚定信念,矢志不渝。正如《〈论语〉十二章》中所说:__________,__________。

(3)亚里士多德曾说过:“人生的价值不只在学习,还必须有思考的能力。”这句话跟《〈论语〉十二章》中的“__________,__________”十分相似。

7.你为班级同学做《朝花夕拾》的荐读演讲。下面是演讲稿的片段,请按要求填空。(5分)

亲爱的同学们:《朝花夕拾》是一本值得一读的好书,我建议大家读一读。在书中,有描述小鲁迅与小动物为友的 ① ;有表现他在日本与师友交往的 ② ;也有反映他家乡赛会风俗的 ③ 。在这些温馨的回忆里,蕴含着 ④ 和 ⑤ ,令人回味无穷。

(1)将下面篇目的序号填在对应的横线上。(每处2个,3分)

A.《狗·猫·鼠》 B.《阿长与〈山海经〉》

C.《二十四孝图》 D.《五猖会》

E.《无常》 F.《从百草园到三味书屋》

ɡ.《父亲的病》 H.《琐记》

I.《藤野先生》J.《范爱农》

① ② ③

(2)在相应的横线上填写恰当的短语。(2分)

④ ⑤

二、阅读理解。(45分)

(一)阅读下面两个文段,回答问题。(12分)

[甲]子曰:“学而时习之,不亦说乎 ”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

[乙]孔子观于周庙,有攲①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也 ”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则攲,中③则正,有之乎 ”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则攲。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”

(《韩诗外传》)

注①攲(qī):倾斜。②宥(yòu)座:座位右边。“宥”通“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wū):哪里,怎么。

8.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)学而时习之( ) (2)温故而知新( )

(3)思而不学则殆( ) (4)满则覆( )

9文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们什么启示 (2分)

10.这几段文字内容都与学习有关,[甲]文谈的是 方面的问题;[乙]文谈的是学习态度方面的问题。孔子认为学习过程中 与 应该相结合。(2分)

11.孔子为什么“使子路取水试之” 孔子这样做有必要吗 谈谈你的看法,并结合文段内容说说理由。(4分)

(二)阅读下面的文字,回答问题。(12分)

出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。中间挂着一块扁道:三味书屋;扁下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位,我们便对着那扁和鹿行礼。第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。

第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早听到,他是本城中极方正,质朴,博学的人。

不知从那里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,名曰“怪哉”,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事,但阿长是不知道的,因为她毕竟不渊博。现在得到机会了,可以问先生。

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事 ……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

我就只读书,正午习字,晚上对课。先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言。

三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了 !”

人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……。先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊呢;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……。”

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

12.“但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花”,句中加点的“折”在鲁迅的初稿中是“采”,后来在定稿时换用了“折”。请说说鲁迅做此修改的妙处。(2分)

13.选文回忆了“我”在三味书屋的读书生活,主要写了哪三个片段 (3分)

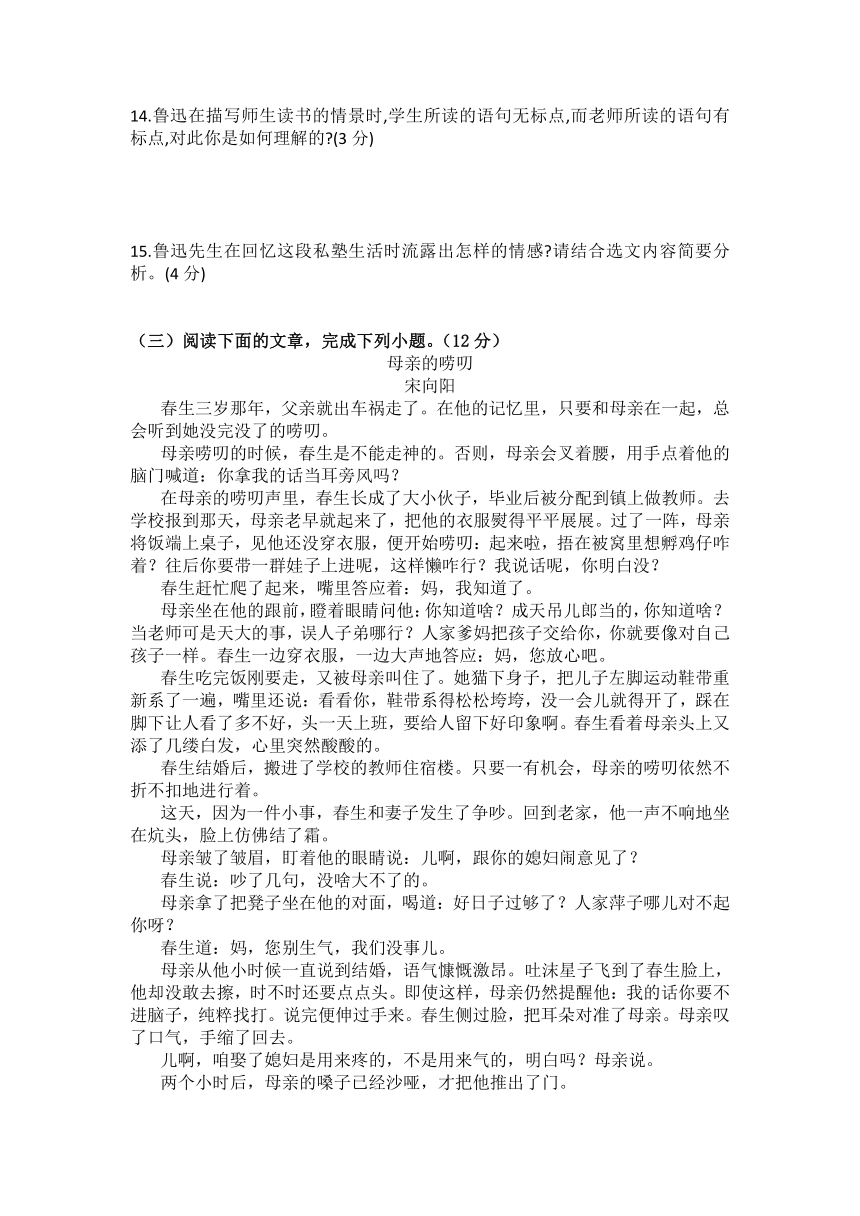

14.鲁迅在描写师生读书的情景时,学生所读的语句无标点,而老师所读的语句有标点,对此你是如何理解的 (3分)

15.鲁迅先生在回忆这段私塾生活时流露出怎样的情感 请结合选文内容简要分析。(4分)

(三)阅读下面的文章,完成下列小题。(12分)

母亲的唠叨

宋向阳

春生三岁那年,父亲就出车祸走了。在他的记忆里,只要和母亲在一起,总会听到她没完没了的唠叨。

母亲唠叨的时候,春生是不能走神的。否则,母亲会叉着腰,用手点着他的脑门喊道:你拿我的话当耳旁风吗?

在母亲的唠叨声里,春生长成了大小伙子,毕业后被分配到镇上做教师。去学校报到那天,母亲老早就起来了,把他的衣服熨得平平展展。过了一阵,母亲将饭端上桌子,见他还没穿衣服,便开始唠叨:起来啦,捂在被窝里想孵鸡仔咋着?往后你要带一群娃子上进呢,这样懒咋行?我说话呢,你明白没?

春生赶忙爬了起来,嘴里答应着:妈,我知道了。

母亲坐在他的跟前,瞪着眼睛问他:你知道啥?成天吊儿郎当的,你知道啥?当老师可是天大的事,误人子弟哪行?人家爹妈把孩子交给你,你就要像对自己孩子一样。春生一边穿衣服,一边大声地答应:妈,您放心吧。

春生吃完饭刚要走,又被母亲叫住了。她猫下身子,把儿子左脚运动鞋带重新系了一遍,嘴里还说:看看你,鞋带系得松松垮垮,没一会儿就得开了,踩在脚下让人看了多不好,头一天上班,要给人留下好印象啊。春生看着母亲头上又添了几缕白发,心里突然酸酸的。

春生结婚后,搬进了学校的教师住宿楼。只要一有机会,母亲的唠叨依然不折不扣地进行着。

这天,因为一件小事,春生和妻子发生了争吵。回到老家,他一声不响地坐在炕头,脸上仿佛结了霜。

母亲皱了皱眉,盯着他的眼睛说:儿啊,跟你的媳妇闹意见了?

春生说:吵了几句,没啥大不了的。

母亲拿了把凳子坐在他的对面,喝道:好日子过够了?人家萍子哪儿对不起你呀?

春生道:妈,您别生气,我们没事儿。

母亲从他小时候一直说到结婚,语气慷慨激昂。吐沫星子飞到了春生脸上,他却没敢去擦,时不时还要点点头。即使这样,母亲仍然提醒他:我的话你要不进脑子,纯粹找打。说完便伸过手来。春生侧过脸,把耳朵对准了母亲。母亲叹了口气,手缩了回去。

儿啊,咱娶了媳妇是用来疼的,不是用来气的,明白吗?母亲说。

两个小时后,母亲的嗓子已经沙哑,才把他推出了门。

妈,我还没吃饭呢。春生委屈地说。

回你媳妇那里去吧,她也肯定饿着呢,给她做顿好吃的吧。

我在您这儿住不成吗?

你想让我唠叨一宿啊。

春生赶忙逃了。母亲在后面大声喊道:儿啊,慢点走。春生听着这话,眼里湿润了。

若干年后,春生当上了镇中学的校长。他把母亲接到自己身边,挨唠叨的机会更多了。

一天,有个家长因为孩子转学的事,到他家串了趟门,留下一件精装的白酒。客人走后,母亲阴着脸站在了春生面前。春生拿起车钥匙想走,却被母亲拽住了。

妈,我还有事呢。春生满脸不自在地说。

母亲平静地望着他,不紧不慢地说:你长本事了,不想听我唠叨了,是不?

妈,我真有事。春生的声音越来越低。

今天不是星期天吗?你糊弄谁呀?母亲的声音越来越大。

春生放下钥匙,让母亲坐在对面,还给她倒了一杯茶水。母亲指着那一件酒开始A(数落 责骂)起来,从山南讲到海北,从古讲到今。春生耐心地听着,胸中潮起潮落。两个小时后,母亲的唠叨结束了。

春生说:这是名牌酒,我还想让您尝尝呢。

母亲拉着他的手说:你要那样,妈喝了它心里也不舒服啊。春生点点头,把酒送回去了。

很多年过去,春生顺顺利利地当上了教育局副局长。只要有空,春生就会坐在母亲的对面,默默地望着她,眼神里充满期待。

妈,您能再唠叨我一回不?春生不住地呼唤着。

母亲被镶在镜框里,一言不发。

(选自《漫·阅读》)

16. 从文中括号内选出最恰当的词语,填到A处,并简述理由。(3分)

最恰当的词语是______,理由:____________________

17. 如何理解文中母亲的“唠叨”?(3分)

18. 文章最后两段有什么作用?(2分)

19. 梁晓声在《慈母情深》中通过“要回小人书”“给钱买书”两件事,也刻画了一位可敬的母亲形象。请分析两位母亲的相同点和不同点。(4分)

(四)阅读下面的文字,完成各题。(9分)

掌 眼

刘 志 学

好字画的陈四仙,是骑河镇上唯一的看病先生,因为诊病、进药、买字画一类的事儿,常到七十里外、黄河对岸的省城开封去。因而,很多外边的消息,都是陈四仙带到镇上来的,但这次,陈四仙却从城里带来了一个旗人。

旗人是陈四仙多年的老朋友,汉名叫金辨芝,三十多岁,随手端着一个银制的大水烟袋,说起话来,一口的“里城音儿”,一听就知道是从北京城里出来的。金辨芝见多识广,过手的名人字画不计其数,自小练成了一双法眼。开封城里的官宦商贾,手里有了货又拿不准时,都要请金辨芝去搂一眼。前段日子,陈四仙用古方治愈了自己的肺痨,一高兴,去大相国寺后头捡漏,花二百现洋买了一副徐渭的《古道青藤图》,正有心想请金辨芝给看看,碰巧冯玉祥在开封遣散旗营,于是,俩人就到了骑河镇。

好茶好酒为伴儿,与金辨芝神聊了几日后,陈四仙终于挂出了那副《古道青藤图》:“辨芝兄,您给搭个眼儿。”

金辨芝端着自己那个大水烟袋,咕噜咕噜地抽了几口烟之后,在那幅画前踱来踱去,眯着眼睛,看款识、看笔韵、看墨色;再踱一阵,再看……

陈四仙屏着气,看金辨芝走来走去,只看不语,顿时呼吸粗了起来。

终于,金辨芝扭过身来,呼噜呼噜又抽了几口烟,问:“四哥,您多少钱到手的?”

“二……二百块钢洋!”陈四仙伸出俩手指,冲金辨芝晃了晃,另一只手抚着胸口,嗓子里嘶嘶地开始发喘。

“缘分!能在这小镇上见到徐渭神品,缘分啊!”金辨芝这些话出口后,陈四仙嗓子里的嘶嘶声渐渐落了。

在骑河镇小住了几个月后,金辨芝要走了。临走,他要了陈四仙灸病用的几根银针,说:“四哥,行里规矩,替人掌眼,不能落空。这针,算是我的酬劳吧。”

金辨芝这一走,陈四仙就再也没见过他。听开封城里人说,他去了天津卫。

十六年过去了,日本人打开封。骑河镇被日本人占了后,陈四仙被日本人扣了,要他给受伤的日本兵治刀枪伤。日本人在搜查他的诊所时,发现了那幅《古道青藤图》。陈四仙见了,胸口忽地一闷,嗓子嘶嘶地响,肺痨犯了。

一个日军大佐看到那画时,立即惊呼:“徐渭,支那明朝大画家!金辨芝的,有请!”

一听“金辨芝”三个字,陈四仙心里咯噔一下,刺疼!

不一会儿,一个日军下士跑来,伏在大佐耳朵上说了一通陈四仙听不懂的日本话之后,大佐的脸色突然变了。

等陈四仙再见到金辨芝时,他已经瞎了,但他手里,依然端着那个银制的大水烟袋。

夜里,陈四仙和金辨芝被关在一起,这才知道,还在天津卫的时候,金辨芝就被日军抓住来为他们劫得的古玩珍宝掌眼,一路到了骑河镇,他听说日军掠了《古道青藤图》,就趁人不备,用当年从陈四仙这儿拿走的银针刺瞎了双眼。

“辨芝兄弟,你这是……”陈四仙不解。

“我如果说实话,他们就会杀了你!”十余年没见,金辨芝还是一口的“里城音儿”。

“啊?”陈四仙猛咳了几声,吐出一口血来。

“那幅画,是新活儿!”金辨芝忽然说。

“你说啥?!那你当年……”陈四仙忽然觉得心里一阵轻松,呼吸也畅快了不少。

“我那时要说实话,你肺痨刚好,又花了二百块现洋,会经受不起,有性命之虞。”金辨芝一只手捂着还在作疼的眼睛,另一只手托着水烟袋,慢吞吞地说。

“那这次,你何苦刺目?还那样说,不就得了?”陈四仙已经不喘了,他抚摸着老友的盲眼。

金辨芝苦笑了一声,说:“这次?日军中也有不少行家。我说实话,你一个人活不成;我说假话,咱俩都得送命!唉……掌眼,掌眼,给畜生掌眼,不如瞎掉!”

陈四仙长叹一声,落下泪来。

20. 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(2分)

A. “随手端着一个银制的大水烟袋”“一口的‘里城音儿’”等描写充分体现了旗人金辨芝的风采神韵。

B. 金辨芝为《古道青藤图》“搭个眼儿”时“只看不语”这一细节为小说结尾揭示画作是“新活儿”埋下了伏笔。

C. 金辨芝擅长鉴定字画,明知画作是赝品,却做出了违心的判别,是出于对朋友的保护,怕陈四仙得知真相后有性命之虞。

D. 小说写金辨芝有“一双法眼”,看画也看人,到最后“刺瞎了双眼”,在照应题目的同时,塑造了金辨芝的光彩形象。

21. 文中画横线的句子着重描写了陈四仙的呼吸,请逐一分析其内涵。(3分)

22、有人认为小说结尾金辨芝刺瞎双眼这一情节的设置并不合理,请结合文章内容谈谈你的看法(4分)

三、写作。(50分)

23.从下面的题目中任选一题写一篇不少于600字的作文,要求说真话,抒真情。

题一:我的老师

题二:那一次,我真(补充一个表达情感的词语,例如:快乐、开心、感动、后悔、失落等)

答案

C 2、顶—鼎 费—废 浑—混 冀—翼 3.A 4.D 5.C

(1)与朋友交而不信乎 传不习乎 (2)士不可以不弘毅 任重而道远 (3)学而不思则罔 思而不学则殆

7.(1)A、F I、J D、E

(2)示例:深沉的情感 理性的批判

8.(1)温习 (2)学过的知识 (3)疑惑 (4)翻倒

9. 一个人如果骄傲自满,那他一定会失败或遭受挫折。

10.学习方法 学习方法(或“学”) 学习态度(或“思”)

11.孔子想要验证宥座器的特点。有必要。因为他没有亲眼见过,只是“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中则正”,要验证真伪,必须实际操作一下。

12.蜡梅花的花形很小,又是紧贴枝干长的,因而蜡梅花不是一朵一朵“采”下来的,而是一枝一枝“折”下来的。“折”准确地反映了生活中的实际情况。

13.(1)“我”问“怪哉”虫是怎么回事;(2)同窗们到三味书屋后面的园里自寻乐趣;(3)师生的读书场面。

14.学生因为所读的内容艰深难懂,不能理解,故没有停顿,读得有口无心;老师因为理解其中意思,因而能吟诵得抑扬顿挫、声情并茂、渐入佳境。(意思对即可)

15.(1)鲁迅在回忆中,对束缚儿童身心发展的私塾教育表示不满。依据:“最严厉的书塾”,所教的内容陈腐、艰深,脱离学生实际。(2)鲁迅在回忆中,流露出对三味书屋生活的留恋之情。依据:花园中玩耍、师生读书场面的描写,都充满着欢乐与情趣。

16. ①. 数落 ②. “数落”有列举过去的过失去、加以指责的意思,符合后文母亲“从山南讲到海北,从古讲到今”的意思,同时语气不如“责骂”那样重,用在此处更合适。

17. 母亲“唠叨”伴随着春生成长:刚开始工作时,母亲唠叨春生让他做一个好教师;结婚后,母亲唠叨春生要疼爱妻子;当上校长后,母亲唠叨春生要清廉为官。母亲的唠叨是母爱的表现,是对春生的谆谆教诲。

18. 文章最后两段,在结构上总结全文,照应了文章题目“母亲的唠叨”;从内容上来讲,揭示了母亲离世的现实,表现出春生对母亲的思念之情。

19. 相同点:两位母亲都对孩子充满慈爱,朴素而崇高。不同点:本文中的母亲更善于沟通,而梁晓声笔下的母亲则是瘦弱而不善言辞的,她的爱是无声的。

20. A 21. 第一处:表现他听到画被鉴定为真品后的放松。第二处:表现他对古画落入日本人手中的担心。第三处:表现他获知真相之后的释然。

22. [示例一] 合理。①从情节看:前文金辨芝向陈四仙要银针已埋下伏笔,刺眼应是情节发展的必然结果:前后呼应,结构谨严。②从人物形象看:金辨芝重友情,讲义气,爱国家,在“掌眼”和“刺眼”之间,必然选择后者。③从主旨看:刺眼这一情节彰显了对在外来侵略者面前坚持民族气节的精神的褒扬。 (每点2分,只有观点不给分)

[示例二] 不合理。①从情节看:“日军中也有不少行家”,说明金辨芝的刺目于事无补。②从人物形象看:刺眼这一鲁莽的举动不符合金辨芝人情练达的形象特点。③从主旨看:金辨芝的无奈的“刺眼”之举无法表现人物在侵略者面前的斗争智慧和民族血性。

23、略

一、积累与运用(25分)

1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )(3分)

A.菜畦(qí) 感慨(kǎi) 确凿(záo) 人迹罕至(hǎn)

B.倘若(tǎnɡ) 搓捻(cuō) 奥秘(mì) 恍然大悟(huǎnɡ)

C.盔甲(kāi) 绽开(zhàn) 须臾(yú) 花团锦簇(cù)

D.云霄(xiāo) 难堪(kān) 倜傥(tì) 三省吾身(xǐnɡ)

2. 找出下列词语中的错别字并改正。(2分)

人声顶沸 恍然大悟 踉踉跄跄 费寝忘食

浑为一谈 小心冀冀 人迹罕至 花团锦簇

3.下列加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A. 要想取得优异的成绩,我们必须对知识不求甚解。

B. 在众目睽睽之下,一向害羞的她脸一下子红了。

C. 他们夜以继日废寝忘食地工作,终于按时完成了任务

D. 他小心翼翼地对爸爸说他想星期六到公园去玩,但还是遭到爸爸的反对。

4.下列句子中没有语病的一项是( )(3分)

A.中国政府和人民捍卫钓鱼岛不可动摇。

B.据统计,地球上的森林每天大约有2000万公顷左右被砍伐或破坏。

C.四川雅安发生地震后,国务院“减灾办”迅速组织力量前往灾区救援并启动国家Ⅰ级救灾机制。

D.张翔平时学习很努力,他对自己这次单元考试充满信心。

5. 下列各句中,标点符号的使用正确的一项是( )(3分)

A. 2015年6月5日世界环境日主题为“思前,食后,厉行节约。”

B. 校长激动地说:“如果没有企业捐赠的板房,我们不知道还要等多久才能复课呢?”

C. 青春给予我们激情,我们就要热烈地拥抱生活;青春给予我们勇气,我们就要无畏地接受挑战。

D. 5月19日是“徐霞客游记”的开篇日,国务院把这一天确定为“中国旅游日”。

6. 按照要求默写。(6分)

(1)《〈论语〉十二章》中提醒人们应该对朋友守信用句子是:__________,__________。

(2)一个人应该坚定信念,矢志不渝。正如《〈论语〉十二章》中所说:__________,__________。

(3)亚里士多德曾说过:“人生的价值不只在学习,还必须有思考的能力。”这句话跟《〈论语〉十二章》中的“__________,__________”十分相似。

7.你为班级同学做《朝花夕拾》的荐读演讲。下面是演讲稿的片段,请按要求填空。(5分)

亲爱的同学们:《朝花夕拾》是一本值得一读的好书,我建议大家读一读。在书中,有描述小鲁迅与小动物为友的 ① ;有表现他在日本与师友交往的 ② ;也有反映他家乡赛会风俗的 ③ 。在这些温馨的回忆里,蕴含着 ④ 和 ⑤ ,令人回味无穷。

(1)将下面篇目的序号填在对应的横线上。(每处2个,3分)

A.《狗·猫·鼠》 B.《阿长与〈山海经〉》

C.《二十四孝图》 D.《五猖会》

E.《无常》 F.《从百草园到三味书屋》

ɡ.《父亲的病》 H.《琐记》

I.《藤野先生》J.《范爱农》

① ② ③

(2)在相应的横线上填写恰当的短语。(2分)

④ ⑤

二、阅读理解。(45分)

(一)阅读下面两个文段,回答问题。(12分)

[甲]子曰:“学而时习之,不亦说乎 ”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

[乙]孔子观于周庙,有攲①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也 ”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则攲,中③则正,有之乎 ”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则攲。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”

(《韩诗外传》)

注①攲(qī):倾斜。②宥(yòu)座:座位右边。“宥”通“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wū):哪里,怎么。

8.解释下列句中加点的词。(4分)

(1)学而时习之( ) (2)温故而知新( )

(3)思而不学则殆( ) (4)满则覆( )

9文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们什么启示 (2分)

10.这几段文字内容都与学习有关,[甲]文谈的是 方面的问题;[乙]文谈的是学习态度方面的问题。孔子认为学习过程中 与 应该相结合。(2分)

11.孔子为什么“使子路取水试之” 孔子这样做有必要吗 谈谈你的看法,并结合文段内容说说理由。(4分)

(二)阅读下面的文字,回答问题。(12分)

出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。中间挂着一块扁道:三味书屋;扁下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位,我们便对着那扁和鹿行礼。第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。

第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。我对他很恭敬,因为我早听到,他是本城中极方正,质朴,博学的人。

不知从那里听来的,东方朔也很渊博,他认识一种虫,名曰“怪哉”,冤气所化,用酒一浇,就消释了。我很想详细地知道这故事,但阿长是不知道的,因为她毕竟不渊博。现在得到机会了,可以问先生。

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事 ……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是渊博的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

我就只读书,正午习字,晚上对课。先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言。

三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了 !”

人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……。先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊呢;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……。”

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

12.“但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花”,句中加点的“折”在鲁迅的初稿中是“采”,后来在定稿时换用了“折”。请说说鲁迅做此修改的妙处。(2分)

13.选文回忆了“我”在三味书屋的读书生活,主要写了哪三个片段 (3分)

14.鲁迅在描写师生读书的情景时,学生所读的语句无标点,而老师所读的语句有标点,对此你是如何理解的 (3分)

15.鲁迅先生在回忆这段私塾生活时流露出怎样的情感 请结合选文内容简要分析。(4分)

(三)阅读下面的文章,完成下列小题。(12分)

母亲的唠叨

宋向阳

春生三岁那年,父亲就出车祸走了。在他的记忆里,只要和母亲在一起,总会听到她没完没了的唠叨。

母亲唠叨的时候,春生是不能走神的。否则,母亲会叉着腰,用手点着他的脑门喊道:你拿我的话当耳旁风吗?

在母亲的唠叨声里,春生长成了大小伙子,毕业后被分配到镇上做教师。去学校报到那天,母亲老早就起来了,把他的衣服熨得平平展展。过了一阵,母亲将饭端上桌子,见他还没穿衣服,便开始唠叨:起来啦,捂在被窝里想孵鸡仔咋着?往后你要带一群娃子上进呢,这样懒咋行?我说话呢,你明白没?

春生赶忙爬了起来,嘴里答应着:妈,我知道了。

母亲坐在他的跟前,瞪着眼睛问他:你知道啥?成天吊儿郎当的,你知道啥?当老师可是天大的事,误人子弟哪行?人家爹妈把孩子交给你,你就要像对自己孩子一样。春生一边穿衣服,一边大声地答应:妈,您放心吧。

春生吃完饭刚要走,又被母亲叫住了。她猫下身子,把儿子左脚运动鞋带重新系了一遍,嘴里还说:看看你,鞋带系得松松垮垮,没一会儿就得开了,踩在脚下让人看了多不好,头一天上班,要给人留下好印象啊。春生看着母亲头上又添了几缕白发,心里突然酸酸的。

春生结婚后,搬进了学校的教师住宿楼。只要一有机会,母亲的唠叨依然不折不扣地进行着。

这天,因为一件小事,春生和妻子发生了争吵。回到老家,他一声不响地坐在炕头,脸上仿佛结了霜。

母亲皱了皱眉,盯着他的眼睛说:儿啊,跟你的媳妇闹意见了?

春生说:吵了几句,没啥大不了的。

母亲拿了把凳子坐在他的对面,喝道:好日子过够了?人家萍子哪儿对不起你呀?

春生道:妈,您别生气,我们没事儿。

母亲从他小时候一直说到结婚,语气慷慨激昂。吐沫星子飞到了春生脸上,他却没敢去擦,时不时还要点点头。即使这样,母亲仍然提醒他:我的话你要不进脑子,纯粹找打。说完便伸过手来。春生侧过脸,把耳朵对准了母亲。母亲叹了口气,手缩了回去。

儿啊,咱娶了媳妇是用来疼的,不是用来气的,明白吗?母亲说。

两个小时后,母亲的嗓子已经沙哑,才把他推出了门。

妈,我还没吃饭呢。春生委屈地说。

回你媳妇那里去吧,她也肯定饿着呢,给她做顿好吃的吧。

我在您这儿住不成吗?

你想让我唠叨一宿啊。

春生赶忙逃了。母亲在后面大声喊道:儿啊,慢点走。春生听着这话,眼里湿润了。

若干年后,春生当上了镇中学的校长。他把母亲接到自己身边,挨唠叨的机会更多了。

一天,有个家长因为孩子转学的事,到他家串了趟门,留下一件精装的白酒。客人走后,母亲阴着脸站在了春生面前。春生拿起车钥匙想走,却被母亲拽住了。

妈,我还有事呢。春生满脸不自在地说。

母亲平静地望着他,不紧不慢地说:你长本事了,不想听我唠叨了,是不?

妈,我真有事。春生的声音越来越低。

今天不是星期天吗?你糊弄谁呀?母亲的声音越来越大。

春生放下钥匙,让母亲坐在对面,还给她倒了一杯茶水。母亲指着那一件酒开始A(数落 责骂)起来,从山南讲到海北,从古讲到今。春生耐心地听着,胸中潮起潮落。两个小时后,母亲的唠叨结束了。

春生说:这是名牌酒,我还想让您尝尝呢。

母亲拉着他的手说:你要那样,妈喝了它心里也不舒服啊。春生点点头,把酒送回去了。

很多年过去,春生顺顺利利地当上了教育局副局长。只要有空,春生就会坐在母亲的对面,默默地望着她,眼神里充满期待。

妈,您能再唠叨我一回不?春生不住地呼唤着。

母亲被镶在镜框里,一言不发。

(选自《漫·阅读》)

16. 从文中括号内选出最恰当的词语,填到A处,并简述理由。(3分)

最恰当的词语是______,理由:____________________

17. 如何理解文中母亲的“唠叨”?(3分)

18. 文章最后两段有什么作用?(2分)

19. 梁晓声在《慈母情深》中通过“要回小人书”“给钱买书”两件事,也刻画了一位可敬的母亲形象。请分析两位母亲的相同点和不同点。(4分)

(四)阅读下面的文字,完成各题。(9分)

掌 眼

刘 志 学

好字画的陈四仙,是骑河镇上唯一的看病先生,因为诊病、进药、买字画一类的事儿,常到七十里外、黄河对岸的省城开封去。因而,很多外边的消息,都是陈四仙带到镇上来的,但这次,陈四仙却从城里带来了一个旗人。

旗人是陈四仙多年的老朋友,汉名叫金辨芝,三十多岁,随手端着一个银制的大水烟袋,说起话来,一口的“里城音儿”,一听就知道是从北京城里出来的。金辨芝见多识广,过手的名人字画不计其数,自小练成了一双法眼。开封城里的官宦商贾,手里有了货又拿不准时,都要请金辨芝去搂一眼。前段日子,陈四仙用古方治愈了自己的肺痨,一高兴,去大相国寺后头捡漏,花二百现洋买了一副徐渭的《古道青藤图》,正有心想请金辨芝给看看,碰巧冯玉祥在开封遣散旗营,于是,俩人就到了骑河镇。

好茶好酒为伴儿,与金辨芝神聊了几日后,陈四仙终于挂出了那副《古道青藤图》:“辨芝兄,您给搭个眼儿。”

金辨芝端着自己那个大水烟袋,咕噜咕噜地抽了几口烟之后,在那幅画前踱来踱去,眯着眼睛,看款识、看笔韵、看墨色;再踱一阵,再看……

陈四仙屏着气,看金辨芝走来走去,只看不语,顿时呼吸粗了起来。

终于,金辨芝扭过身来,呼噜呼噜又抽了几口烟,问:“四哥,您多少钱到手的?”

“二……二百块钢洋!”陈四仙伸出俩手指,冲金辨芝晃了晃,另一只手抚着胸口,嗓子里嘶嘶地开始发喘。

“缘分!能在这小镇上见到徐渭神品,缘分啊!”金辨芝这些话出口后,陈四仙嗓子里的嘶嘶声渐渐落了。

在骑河镇小住了几个月后,金辨芝要走了。临走,他要了陈四仙灸病用的几根银针,说:“四哥,行里规矩,替人掌眼,不能落空。这针,算是我的酬劳吧。”

金辨芝这一走,陈四仙就再也没见过他。听开封城里人说,他去了天津卫。

十六年过去了,日本人打开封。骑河镇被日本人占了后,陈四仙被日本人扣了,要他给受伤的日本兵治刀枪伤。日本人在搜查他的诊所时,发现了那幅《古道青藤图》。陈四仙见了,胸口忽地一闷,嗓子嘶嘶地响,肺痨犯了。

一个日军大佐看到那画时,立即惊呼:“徐渭,支那明朝大画家!金辨芝的,有请!”

一听“金辨芝”三个字,陈四仙心里咯噔一下,刺疼!

不一会儿,一个日军下士跑来,伏在大佐耳朵上说了一通陈四仙听不懂的日本话之后,大佐的脸色突然变了。

等陈四仙再见到金辨芝时,他已经瞎了,但他手里,依然端着那个银制的大水烟袋。

夜里,陈四仙和金辨芝被关在一起,这才知道,还在天津卫的时候,金辨芝就被日军抓住来为他们劫得的古玩珍宝掌眼,一路到了骑河镇,他听说日军掠了《古道青藤图》,就趁人不备,用当年从陈四仙这儿拿走的银针刺瞎了双眼。

“辨芝兄弟,你这是……”陈四仙不解。

“我如果说实话,他们就会杀了你!”十余年没见,金辨芝还是一口的“里城音儿”。

“啊?”陈四仙猛咳了几声,吐出一口血来。

“那幅画,是新活儿!”金辨芝忽然说。

“你说啥?!那你当年……”陈四仙忽然觉得心里一阵轻松,呼吸也畅快了不少。

“我那时要说实话,你肺痨刚好,又花了二百块现洋,会经受不起,有性命之虞。”金辨芝一只手捂着还在作疼的眼睛,另一只手托着水烟袋,慢吞吞地说。

“那这次,你何苦刺目?还那样说,不就得了?”陈四仙已经不喘了,他抚摸着老友的盲眼。

金辨芝苦笑了一声,说:“这次?日军中也有不少行家。我说实话,你一个人活不成;我说假话,咱俩都得送命!唉……掌眼,掌眼,给畜生掌眼,不如瞎掉!”

陈四仙长叹一声,落下泪来。

20. 下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(2分)

A. “随手端着一个银制的大水烟袋”“一口的‘里城音儿’”等描写充分体现了旗人金辨芝的风采神韵。

B. 金辨芝为《古道青藤图》“搭个眼儿”时“只看不语”这一细节为小说结尾揭示画作是“新活儿”埋下了伏笔。

C. 金辨芝擅长鉴定字画,明知画作是赝品,却做出了违心的判别,是出于对朋友的保护,怕陈四仙得知真相后有性命之虞。

D. 小说写金辨芝有“一双法眼”,看画也看人,到最后“刺瞎了双眼”,在照应题目的同时,塑造了金辨芝的光彩形象。

21. 文中画横线的句子着重描写了陈四仙的呼吸,请逐一分析其内涵。(3分)

22、有人认为小说结尾金辨芝刺瞎双眼这一情节的设置并不合理,请结合文章内容谈谈你的看法(4分)

三、写作。(50分)

23.从下面的题目中任选一题写一篇不少于600字的作文,要求说真话,抒真情。

题一:我的老师

题二:那一次,我真(补充一个表达情感的词语,例如:快乐、开心、感动、后悔、失落等)

答案

C 2、顶—鼎 费—废 浑—混 冀—翼 3.A 4.D 5.C

(1)与朋友交而不信乎 传不习乎 (2)士不可以不弘毅 任重而道远 (3)学而不思则罔 思而不学则殆

7.(1)A、F I、J D、E

(2)示例:深沉的情感 理性的批判

8.(1)温习 (2)学过的知识 (3)疑惑 (4)翻倒

9. 一个人如果骄傲自满,那他一定会失败或遭受挫折。

10.学习方法 学习方法(或“学”) 学习态度(或“思”)

11.孔子想要验证宥座器的特点。有必要。因为他没有亲眼见过,只是“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中则正”,要验证真伪,必须实际操作一下。

12.蜡梅花的花形很小,又是紧贴枝干长的,因而蜡梅花不是一朵一朵“采”下来的,而是一枝一枝“折”下来的。“折”准确地反映了生活中的实际情况。

13.(1)“我”问“怪哉”虫是怎么回事;(2)同窗们到三味书屋后面的园里自寻乐趣;(3)师生的读书场面。

14.学生因为所读的内容艰深难懂,不能理解,故没有停顿,读得有口无心;老师因为理解其中意思,因而能吟诵得抑扬顿挫、声情并茂、渐入佳境。(意思对即可)

15.(1)鲁迅在回忆中,对束缚儿童身心发展的私塾教育表示不满。依据:“最严厉的书塾”,所教的内容陈腐、艰深,脱离学生实际。(2)鲁迅在回忆中,流露出对三味书屋生活的留恋之情。依据:花园中玩耍、师生读书场面的描写,都充满着欢乐与情趣。

16. ①. 数落 ②. “数落”有列举过去的过失去、加以指责的意思,符合后文母亲“从山南讲到海北,从古讲到今”的意思,同时语气不如“责骂”那样重,用在此处更合适。

17. 母亲“唠叨”伴随着春生成长:刚开始工作时,母亲唠叨春生让他做一个好教师;结婚后,母亲唠叨春生要疼爱妻子;当上校长后,母亲唠叨春生要清廉为官。母亲的唠叨是母爱的表现,是对春生的谆谆教诲。

18. 文章最后两段,在结构上总结全文,照应了文章题目“母亲的唠叨”;从内容上来讲,揭示了母亲离世的现实,表现出春生对母亲的思念之情。

19. 相同点:两位母亲都对孩子充满慈爱,朴素而崇高。不同点:本文中的母亲更善于沟通,而梁晓声笔下的母亲则是瘦弱而不善言辞的,她的爱是无声的。

20. A 21. 第一处:表现他听到画被鉴定为真品后的放松。第二处:表现他对古画落入日本人手中的担心。第三处:表现他获知真相之后的释然。

22. [示例一] 合理。①从情节看:前文金辨芝向陈四仙要银针已埋下伏笔,刺眼应是情节发展的必然结果:前后呼应,结构谨严。②从人物形象看:金辨芝重友情,讲义气,爱国家,在“掌眼”和“刺眼”之间,必然选择后者。③从主旨看:刺眼这一情节彰显了对在外来侵略者面前坚持民族气节的精神的褒扬。 (每点2分,只有观点不给分)

[示例二] 不合理。①从情节看:“日军中也有不少行家”,说明金辨芝的刺目于事无补。②从人物形象看:刺眼这一鲁莽的举动不符合金辨芝人情练达的形象特点。③从主旨看:金辨芝的无奈的“刺眼”之举无法表现人物在侵略者面前的斗争智慧和民族血性。

23、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首