浙教版科学2023-2024学年上学期九年级“冲刺重高”讲义(四):常见的碱(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学2023-2024学年上学期九年级“冲刺重高”讲义(四):常见的碱(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 637.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-13 15:57:39 | ||

图片预览

文档简介

一、碱

碱的涵义:碱是电离时产生的阴离子全部是OH-的化合物。

碱的通性:

(1)碱性物质能使紫色石蕊变蓝,无色酚酞变红.

(2)碱跟酸作用生成盐和水,这种反应也叫中和反应。NaOH+HCl=NaCl+H2O

(3)非金属氧化物+碱反应=盐+水:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

(4)盐+碱=另一种碱+另一种盐:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH

以上碱的化学性质要注意:

①只有可溶性碱才能满足以上四条性质,难溶性碱只能满足第2条

②第4条参加反应的盐和碱必需都是可溶性的。

二、碱的个性:

1、氢氧化钠与氢氧化钙物理性质的比较

氢氧化钠(NaOH) 氢氧化钙[Ca(OH)2]

俗名 苛性钠、火碱、烧碱 熟石灰、消石灰

颜色、状态 白色块状固体 白色粉末状固体

溶解性 易溶,且溶解时放出大量的热 微溶

腐蚀性 强腐蚀性 较强腐蚀性

用途 重要化工原料,应用于肥皂、石油、造纸、纺织、印染等工业;生活中可用来除油污 重要的建筑材料,也是一种工业原料.如漂白粉,农业上用于改良酸性土壤

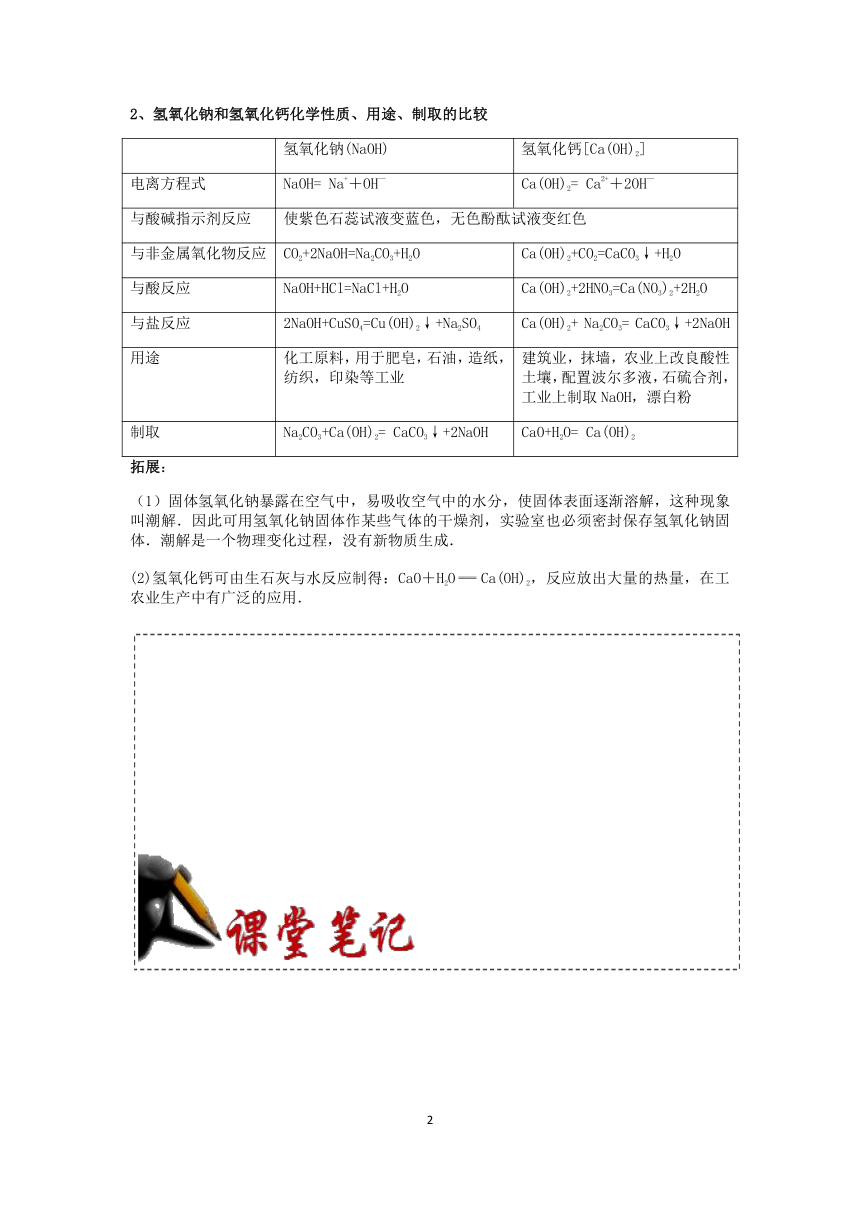

2、氢氧化钠和氢氧化钙化学性质、用途、制取的比较

氢氧化钠(NaOH) 氢氧化钙[Ca(OH)2]

电离方程式 NaOH= Na++OH— Ca(OH)2= Ca2++2OH—

与酸碱指示剂反应 使紫色石蕊试液变蓝色,无色酚酞试液变红色

与非金属氧化物反应 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

与酸反应 NaOH+HCl=NaCl+H2O Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O

与盐反应 2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4 Ca(OH)2+ Na2CO3= CaCO3↓+2NaOH

用途 化工原料,用于肥皂,石油,造纸,纺织,印染等工业 建筑业,抹墙,农业上改良酸性土壤,配置波尔多液,石硫合剂,工业上制取NaOH,漂白粉

制取 Na2CO3+Ca(OH)2= CaCO3↓+2NaOH CaO+H2O= Ca(OH)2

拓展:

(1)固体氢氧化钠暴露在空气中,易吸收空气中的水分,使固体表面逐渐溶解,这种现象叫潮解.因此可用氢氧化钠固体作某些气体的干燥剂,实验室也必须密封保存氢氧化钠固体.潮解是一个物理变化过程,没有新物质生成.

(2)氢氧化钙可由生石灰与水反应制得:CaO+H2OCa(OH)2,反应放出大量的热量,在工农业生产中有广泛的应用.

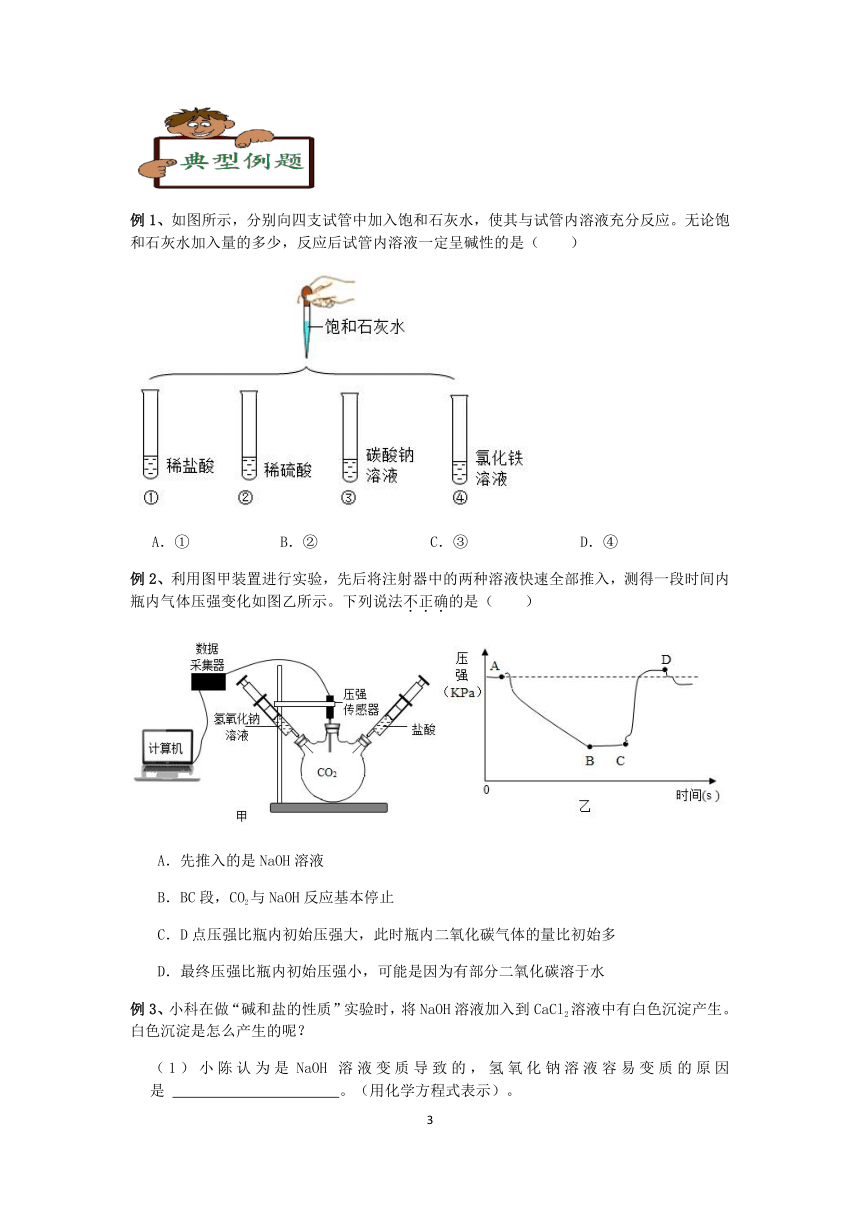

例1、如图所示,分别向四支试管中加入饱和石灰水,使其与试管内溶液充分反应。无论饱和石灰水加入量的多少,反应后试管内溶液一定呈碱性的是( )

A.① B.② C.③ D.④

例2、利用图甲装置进行实验,先后将注射器中的两种溶液快速全部推入,测得一段时间内瓶内气体压强变化如图乙所示。下列说法不正确的是( )

A.先推入的是NaOH溶液

B.BC段,CO2与NaOH反应基本停止

C.D点压强比瓶内初始压强大,此时瓶内二氧化碳气体的量比初始多

D.最终压强比瓶内初始压强小,可能是因为有部分二氧化碳溶于水

例3、小科在做“碱和盐的性质”实验时,将NaOH溶液加入到CaCl2溶液中有白色沉淀产生。白色沉淀是怎么产生的呢?

(1)小陈认为是NaOH 溶液变质导致的,氢氧化钠溶液容易变质的原因是 。(用化学方程式表示)。

(2)小科认为是氢氧化钙溶解度小导致的。为了验证猜想:取该白色沉淀少许,加水后静置,取上层清液,向其中通入 气体,观察到产生白色沉淀,从而证明其猜想是正确的。

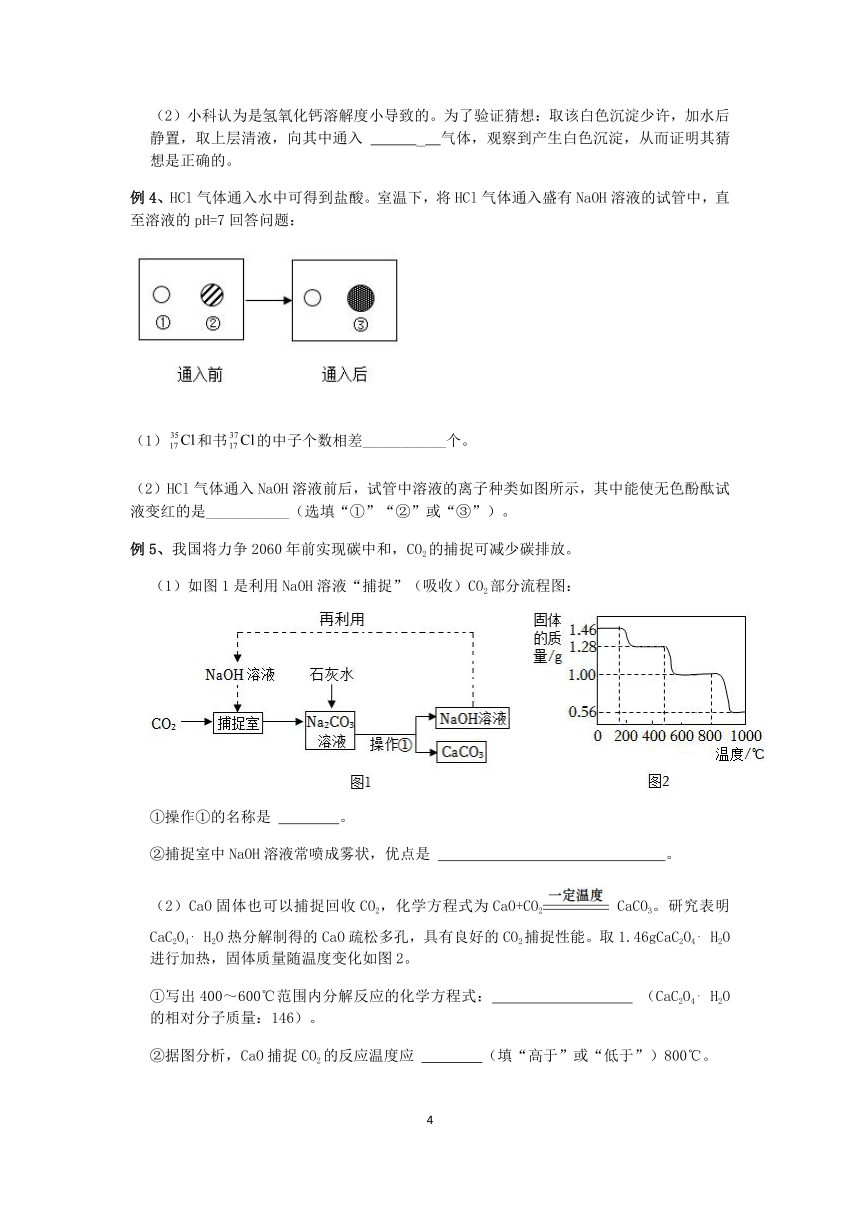

例4、HCl气体通入水中可得到盐酸。室温下,将HCl气体通入盛有NaOH溶液的试管中,直至溶液的pH=7回答问题:

(1)和书的中子个数相差___________个。

(2)HCl气体通入NaOH溶液前后,试管中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是___________(选填“①”“②”或“③”)。

例5、我国将力争2060年前实现碳中和,CO2的捕捉可减少碳排放。

(1)如图1是利用NaOH溶液“捕捉”(吸收)CO2部分流程图:

①操作①的名称是 。

②捕捉室中NaOH溶液常喷成雾状,优点是 。

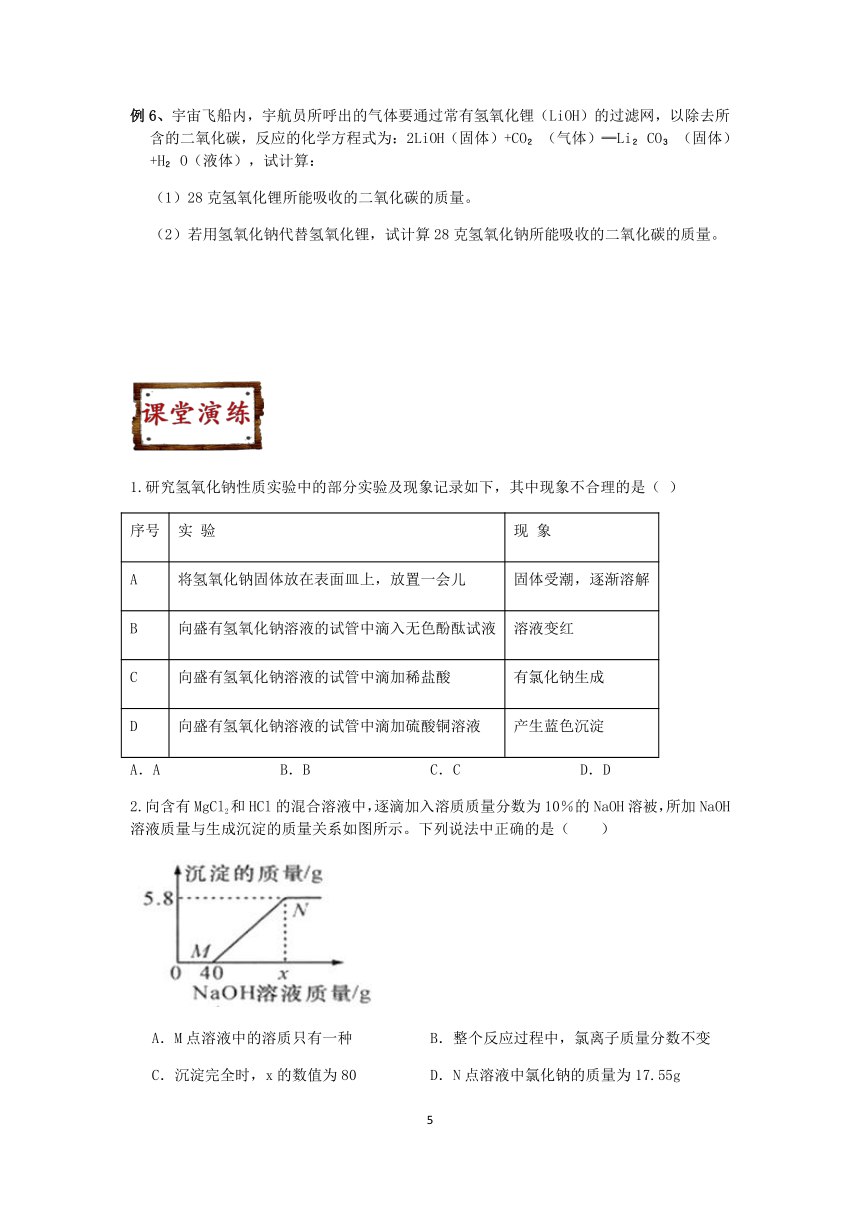

(2)CaO固体也可以捕捉回收CO2,化学方程式为CaO+CO2 CaCO3。研究表明CaC2O4 H2O热分解制得的CaO疏松多孔,具有良好的CO2捕捉性能。取1.46gCaC2O4 H2O进行加热,固体质量随温度变化如图2。

①写出400~600℃范围内分解反应的化学方程式: (CaC2O4 H2O的相对分子质量:146)。

②据图分析,CaO捕捉CO2的反应温度应 (填“高于”或“低于”)800℃。

例6、宇宙飞船内,宇航员所呼出的气体要通过常有氢氧化锂(LiOH)的过滤网,以除去所含的二氧化碳,反应的化学方程式为:2LiOH(固体)+CO (气体)═Li CO (固体)+H O(液体),试计算:

(1)28克氢氧化锂所能吸收的二氧化碳的质量。

(2)若用氢氧化钠代替氢氧化锂,试计算28克氢氧化钠所能吸收的二氧化碳的质量。

1.研究氢氧化钠性质实验中的部分实验及现象记录如下,其中现象不合理的是( )

序号 实 验 现 象

A 将氢氧化钠固体放在表面皿上,放置一会儿 固体受潮,逐渐溶解

B 向盛有氢氧化钠溶液的试管中滴入无色酚酞试液 溶液变红

C 向盛有氢氧化钠溶液的试管中滴加稀盐酸 有氯化钠生成

D 向盛有氢氧化钠溶液的试管中滴加硫酸铜溶液 产生蓝色沉淀

A.A B.B C.C D.D

2.向含有MgCl2和HCl的混合溶液中,逐滴加入溶质质量分数为10%的NaOH溶被,所加NaOH溶液质量与生成沉淀的质量关系如图所示。下列说法中正确的是( )

A.M点溶液中的溶质只有一种 B.整个反应过程中,氯离子质量分数不变

C.沉淀完全时,x的数值为80 D.N点溶液中氯化钠的质量为17.55g

3.为研究碱的化学性质,小明进行了如下实验,其中实验现象描述错误的是( )

A.溶液呈红色 B.有白色沉淀生成

C.无明显变化 D.有蓝色沉淀生成

4.某小组同学分别完成了图1所示的3个实验(图中a处连接压强传感器)。图2中的曲线1、2、3分别表示加入等体积相应液体后,烧瓶1、2、3内压强随时间的变化趋势。下列说法不正确的是( )

A.对比曲线1和2可知,二氧化碳和水一定发生了化学反应

B.由于注入液体压缩了瓶内的气体,所以三个实验的起始阶段压强都快速增大

C.对比曲线1和3可知,二氧化碳和氢氧化钠一定发生了化学反应

D.对比曲线2和3可知,40%NaOH溶液比饱和石灰水更适合吸收二氧化碳

5.宇轩同学用如图总结NaOH的四类化学性质(即NaOH能够与四类物质发生化学反应)。

(1)为了验证性质③,该同学可选择的物质是 (填序号)。该反应可以看到的实验现象是 。

A.Na2CO3 B.CO2 C.FeCl3 D.Ba(NO3)2

(2)依据反应④说明NaOH必须密封保存,否则在空气中要变质,其化学方程式为 。

(3)碱有一些相似的化学性质,其原因是溶液中都含有 (用化学用语填空)。

6.某科学学习小组的同学,在老师的指导下,利用如图所示的装置,研究氯化氢气体的性质.先在干燥的圆底烧瓶里收集满氯化氢气体,用带有玻璃管和胶头滴管(预先吸入蒸馏水)的塞子塞紧瓶口;然后倒置圆底烧瓶使玻璃管插入盛有蒸馏水(预先滴入少量紫色石蕊试液)的烧杯里;最后挤压胶头滴管、使滴管中的蒸馏水进入圆底烧瓶并打开止水夹,可观察到大烧杯中紫色的液体沿着玻璃管喷入圆底烧瓶,形成美丽的红色喷泉,并且红色液体逐渐充满整个圆底烧瓶。

(1)根据上述现象推测,氯化氢气体具有的性质:______。氢化氢气体溶于水形成的溶液是盐酸,盐酸溶液中使紫色石蕊试液变色的微粒是______。

(2)物质的性质很大程度上决定了物质的用途。浓硫酸、固体氢氧化钠和生石灰都可以用作干燥剂.原因是______。上述三种干燥剂中,不能用来干燥氯化氢气体的是______。

7.化学兴趣小组同学为探究NaOH与CO2是否发生反应,设计了如下探究实验。

【方案一】从反应物角度探究NaOH与CO2是否发生反应。

(1)小诚同学设计图1所示装置进行实验,将氢氧化钠溶液滴入试管中,一段时间后打开止水夹K,观察到B中导管红墨水液面上升。小刘同学认为此现象不足以证明NaOH与CO2发生了反应,他的理由是 。

(2)小施同学在老师的指导下设计图2所示装置验证小刘同学的观点。实验时分别迅速将注射器内的液体全部注入到装满CO2的甲乙烧瓶中,关闭注射器活塞,测得烧瓶内压强与时间的关系如图3所示。

①乙装置注射器中的液体X为 。

②该实验能证明NaOH与CO2发生反应的依据是 。

【方案二】从生成物角度探究NaOH与CO2是否发生反应。

【查阅资料】常温下,NaOH与Na2CO3在乙醇中的溶解度(g)如表。

NaOH Na2CO3

17.3 <0.01

小珊同学根据上述资料设计如表所示实验证明NaOH与CO2发生反应。

实验操作 实验现象 实验结论

将CO2气体通入到 中 观察到溶液变浑浊 NaOH与CO2发生反应

8.某氢氧化钠固体因保存不当部分变质生成了Na2CO3,取该样品12.5g逐滴加入一定量的稀盐酸,恰好完全反应时,得到75g溶液。反应中产生的气体的质量与稀盐酸的用量关系如图所示。试计算:

(1)x= g;

(2)样品中Na2CO3的质量分数。

1.将下列试剂分别加入KOH溶液、Ca(OH)2溶液和稀硫酸中,能出现三种不同现象的是( )

A.紫色石蕊试液 B.碳酸钠溶液

C.氯化铜溶液 D.氯化钠溶液

2.一定温度下,向agFeCl3溶液中加入NaOH固体,溶液的质量与加入NaOH固体的质量变化关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A.MP段发生的反应为:FeCl3+3NaOH=3NaCl+Fe(OH)3↓

B.m﹣n=c﹣b

C.P点对应的溶液中溶质的种类有三种

D.生成Fe(OH)3的质量为(n﹣c+a)g

3.如图所示装置向试管里的水中加入氢氧化钠固体后,以下对此实验的分析不正确的是( )

A.“U”型管中用红墨水不用清水是为了让实验现象更明显

B.“U”型管中液面左低右高

C.要想该实验成功,装置的密封性要好

D.氢氧化钠溶于水会吸收热量,从而使水温升高

4.如图是小明归纳的氢氧化钠的化学性质,回答下列问题:

(1)氢氧化钠能和硫酸反应,该反应的实质是:___________。

(2)在反应④中,如果生成了红褐色絮状沉淀,则与氢氧化钠反应的盐可能是___________(写一种)。

(3)氢氧化钙和氢氧化钾也具有与氢氧化钠相似的化学性质,是因为___________。

5.向某硫酸和硫酸铜的混合溶液中加入某浓度的氢氧化钠溶液,产生沉淀的质量与

加入氢氧化钠溶液的质量关系如图所示。

(1)ob段发生反应的化学方程式为 。

(2)a点溶液中含有的溶质是 。

(3)加入的氢氧化钠的质量分数为 。

(4)d点时溶液呈 。(选填“酸性”、“碱性”或“中性”)

6.在化学实验中,有时药品的滴加顺序不同会导致实验现象不同。某同学使用图甲所示实验装置进行实验,广口瓶内气球的体积变化与滴加药品体积的关系如图乙所示,其中A点表示开始滴加某种药品,B点表示开始滴加另一种药品(不考虑由于滴入液体的体积及反应导致的温度变化对集气瓶内气压的影响)。据图回答:

(1)实验中首先加入的试剂是 。

(2)BC段气球体积不变的原因(请用化学方程式表示) 。

(3)CD段气球体积增大的原因是 。

7.科学兴趣小组的同学在探究碱溶液的化学性质时,进行了如图所示A、B、C、D四个实验。

(1)实验B结束后,小明对B试管中上层清液的溶质成分产生疑问,作出猜想:猜想一:只含有NaOH,猜想二:含有NaOH、Na2CO3,猜想三:含有NaOH、Ca(OH)2,猜想四:含有NaOH、Ca(OH)2、Na2CO3

讨论后,大家一致认为有一个猜想是错误的,请指出错误的猜想并说明理由(用化学方程式表示理由) 。

(2)同学们取少量B试管中的清液分别置于甲、乙两支试管中,进行探究。

实验操作 实验现象 结论

在试管甲中继续滴加碳酸钠溶液 猜想三错误

在试管乙中滴加足量稀盐酸 开始无明显现象,后产生气泡 猜想二正确

(3)小组同学经过讨论认为A,B,C,D四个实验并没有探究出碱所有的化学性质,请你从上述四个实验中选择一个,继续加入一种试剂,得出“碱和酸能发生反应”这种化学性质,实验的方案是(写出操作和现象): 。

答案及解析

例1、C

【解析】A、①中稀盐酸和饱和石灰水中的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,氯化钙溶液呈中性,若饱和石灰水的量不足,反应后试管内溶液呈酸性;若饱和石灰水和稀盐酸恰好完全反应,反应后试管内溶液呈中性;若饱和石灰水过量,反应后试管内溶液呈碱性,故A不符合题意;

B、②中稀硫酸和饱和石灰水中的氢氧化钙反应生成硫酸钙和水,硫酸钙溶液呈中性,若饱和石灰水的量不足,反应后试管内溶液呈酸性;若饱和石灰水和稀硫酸恰好完全反应,反应后试管内溶液呈中性;若饱和石灰水过量,反应后试管内溶液呈碱性,故B不符合题意;

C、③中试管内的碳酸钠溶液呈碱性,向其中加入饱和石灰水,碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,生成的氢氧化钠溶液呈碱性,无论饱和石灰水加入量的多少,反应后试管内溶液一定呈碱性,故C符合题意;

D、④中试管内的氯化铁溶液呈酸性,加入石灰水,氢氧化钙和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钙,氯化钙溶液呈中性,若饱和石灰水的量不足,反应后试管内溶液呈酸性;若饱和石灰水和氯化铁恰好完全反应,反应后试管内溶液呈中性;若饱和石灰水过量,反应后试管内溶液呈碱性,故D不符合题意。

故选C。

例2、C

【解析】A、先推入的是NaOH溶液,是因为氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,导致容器中气压减小,该选项说法正确。

B、BC段气压不变,是因为CO2与NaOH溶液反应基本停止,该选项说法正确。

C、碳酸钠和盐酸反应生成的二氧化碳少于或等于初始的二氧化碳的量,D点压强比初始瓶内压强大,是因为加入的氢氧化钠溶液、稀盐酸占据了一定体积,该选项说法不正确。

D、最终压强比初始压强小,可能是因为有部分二氧化碳溶于水,该选项说法正确。

故选C。

例3、解:(1)氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O;

(2)二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,为了验证猜想:取该白色沉淀少许,加水后静置,取上层清液,向其中通入CO2气体,观察到产生白色沉淀,从而证明其猜想是正确的。

故答案为:(1)2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O;(2)CO2。

例4、 2 ②

【解析】(1)元素符号左上角的数字表示质量数,左下角的数字表示质子数,质量数质子数+中子数,它们的质子数相同,中子个数相差37-35=2;

(2)HCl气体通入水中可得到盐酸,室温下,通入到NaOH溶液直至溶液的pH=7,反应前烧杯中有钠离子、氢氧根离子,反应后有加入的氯离子和不变的钠离子以及生成的水分子,由试管中溶液的离子种类图,反应前后不变的是钠离子,所以其中能使无色酚酞试液变红的是氢氧根离子,对应图中离子为②。

例5、解:(1)①操作①实现了固液分离,常用的方法为过滤;

故答案为:过滤。

②氢氧化钠溶液喷成雾状,增加了与气体的接触面积,利于气体充分吸收;

故答案为:增加气体与液体接触面积,利用气体充分吸收。

(2)①CaC2O4 H2O中含有水的质量=1.46g0.18g,因此脱去水后质量为1.28g,所以400~600℃时只要草酸钙分解,草酸钙质量为1.28g,草酸钙分解生成碳酸钙,设碳酸钙质量为m,1.28gm,m=1g,分解完为碳酸钙,减少质量为气体质量,正好为0.28g,草酸钙减少一个碳原子和一个氧原子质量也是0.28g,所以生成气体为一氧化碳,所以草酸钙在400﹣600℃温度分解反应生成碳酸钙和一氧化碳,书写化学方程式注意配平及气体符号,所以化学方程式为CaC2O4CaCO3+CO↑;

故答案为:CaC2O4CaCO3+CO↑。

②600﹣800℃时固体为碳酸钙,高于800℃后碳酸钙再加热分解生成氧化钙和二氧化碳,因此氧化钙吸收二氧化碳生成碳酸钙温度不能高于800℃,避免碳酸钙分解;

故答案为:低于。

例6、解:(1)设28克氢氧化锂所能吸收的二氧化碳的质量为x

2LiOH(固体)+CO (气体)═Li CO (固体)+H O(液体)

48 44

28g x

x≈25.7g

答:28克氢氧化锂所能吸收的二氧化碳的质量为25.7g;

(2)设28克氢氧化钠所能吸收的二氧化碳的质量为y

2NaOH(固体)+CO (气体)═Na CO (固体)+H O(液体)

80 44

28g y

y=15.4g

答:28克氢氧化钠所能吸收的二氧化碳的质量为15.4g。

1.C

【解析】A、氢氧化钠具有吸水性,在空气中会发生潮解进,所以将NaOH固体放在表面皿上,放置一会儿,会看到固体受潮,逐渐溶解,故A正确;

B、氢氧化钠溶液显碱性,能使酚酞变红色,所以向盛有NaOH溶液的试管中滴入无色酚酞试液,观察到溶液变红,故B正确;

C、氢氧化钠和盐酸反应会生成氯化钠,但是不能凭感官判断有氯化钠生成,故C错误;

D、氢氧化钠和硫酸铜反应生成蓝色的氢氧化铜沉淀和硫酸钠,故D正确。

故选:C。

2.D

【解析】由图中信息可知,向含有MgCl2和HCl的混合溶液中,逐滴加入溶质质量分数为10%的NaOH溶液,氢氧化钠先和盐酸反应,当盐酸完全反应后,再和氯化镁反应。

A、氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,M点时,氢氧化钠和盐酸恰好完全反应生成氯化钠和水,M点溶液中的溶质是氯化镁和氯化钠,选项A错误;

B、整个反应过程中,盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,氯化镁和氢氧化钠反应生成氢氧化钠和氯化钠,溶液中的氯离子质量不变,但溶液的质量增加,因此质量分数减小,选项B错误;

C、设:氯化镁消耗的氢氧化钠的质量为x,生成的氯化钠的质量为y。

x=8g

y=11.7g

氢氧化钠溶液的质量=,所以沉淀完全时,x的数值为40+80=120,选项C错误;

D、设:盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠的质量为z。

z=5.85,所以N点溶液中氯化钠的质量5.85g+11.7g=17.55g,选项D正确。故选D。

3.B

解:A、氢氧化钙溶液显碱性,能使无色酚酞溶液变红色,故选项说法正确。

B、二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,反应无明显现象,故选项说法错误。

C、稀盐酸和氢氧化钙反应生成氯化钙和水,反应无明显现象,故选项说法正确。

D、硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠溶液,有蓝色沉淀生成,故选项说法正确。

故选:B。

4.A

【解析】A.二氧化碳不但能与水反应也能溶于水,比较1和2只能说明氢氧化钙与二氧化碳反应了,并不能说明二氧化碳和水反应,即图象 1压强减小的原因也可能是二氧化碳溶于水产生的,故A错误。

B.在实验开始阶段将三种不同的液体倒入盛满二氧化碳的烧瓶中气体压强都快速增大是因为液体压缩了瓶内的气体,使瓶内气压增大,故B正确。

C.比较1和3,曲线3压强减小明显说明压强减小除了水的作用外,氢氧化钠也起了作用,从而说明了二氧化碳与氢氧化钠发生了化学反应,故C正确。

D.比较曲线2和3,3压强减小明显,说明40%氢氧化钠溶液比饱和石灰水吸收二氧化碳的能和强,更适合吸收二氧化碳,故D正确。

故选A。

5.解:(1)性质③是盐和氢氧化钠反应,碳酸钠、硝酸钡均不能与氢氧化钠反应,氯化铁能与氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,会观察到产生红褐色沉淀;二氧化碳不属于盐。

(2)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,反应的化学方程式为CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O。

(3)碱有一些相似的化学性质,其原因是溶液中都含有氢氧根离子,其离子符号为OH﹣。

故答案为:(1)C;产生红褐色沉淀;(2)CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O;(3)OH﹣。

6.极易溶于水,且溶于水后溶液呈酸性 H+ 具有吸水性 固体氢氧化钠和生石灰

【解析】(1)实验中打开止水夹,可观察到大烧杯中的液体沿着玻璃管喷入圆底烧瓶,形成美丽的红色喷泉,说明氯化氢极易溶于水,使得烧瓶中的压强减小,预先滴入少量紫色石蕊试液的蒸馏水进入烧瓶后呈红色,说明氯化氢溶于水后溶液呈酸性,能够使紫色石蕊试液变红,故填极易溶于水,且溶于水后溶液呈酸性;

溶液中的H+能够使紫色石蕊试液变红,所以盐酸溶液中使紫色石蕊试液变色的微粒是H+,故填H+。

(2)浓硫酸和固体氢氧化钠具有吸水性,可作干燥剂,生石灰能够与水反应生成氢氧化钙,野菊吸水性,即三种固体都可以用作干燥剂.原因是具有吸水性,故填具有吸水性;

三种物质中的氢氧化钠能够与氯化氢的水溶液,即盐酸反应生成氯化钠和水,生石灰也能够与氯化氢的水溶液,即盐酸反应生成氯化钙和水,所以上述三种干燥剂中,不能用来干燥氯化氢气体的是固体氢氧化钠和生石灰,故填固体氢氧化钠和生石灰。

7.解:【方案一】

(1)因为二氧化碳可以溶于水,且二氧化碳也可以和水反应,导致压强减小,故答案为:二氧化碳会溶于水并与水反应;

(2)①为了控制变量,加入的体积应该是45mL,②因为二氧化碳既可以和溶液中的水反应,也可以和氢氧化钠反应,所以最后甲中压强减小的比乙更厉害,故答案为:①45mL蒸馏水;②最终甲烧瓶内压强比乙烧瓶更小;

【方案二】为了验证上述实验,需要将水换成其他溶剂,所以将二氧化碳通入到氢氧化钠的乙醇溶液中,故答案为:NaOH的乙醇溶液。

8.解:(1)由图像可知,生成二氧化碳质量为2.2g,

根据质量守恒定律,反应前后总质量不变,则有12.5g+x=75g+2.2g

x=64.7g

设参加反应的碳酸钠的质量为y,

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

y 2.2g

y=5.3g

样品中Na2CO3的质量分数为100%=42.4%

答:样品中Na2CO3的质量分数为42.4%。

故答案为:(1)64.7;

(2)42.4%。

1.B

解:A、KOH溶液、Ca(OH)2溶液和稀硫酸分别能使紫色石蕊溶液显蓝色、蓝色、红色,故选项错误。

B、碳酸钠溶液与KOH溶液不反应,无明显现象;与Ca(OH)2溶液反应生成碳酸钙白色沉淀,与稀硫酸反应生成二氧化碳气体,能出现三种不同现象,故选项正确。

C、氯化铜溶液与KOH溶液、Ca(OH)2溶液反应均生成氢氧化铜蓝色沉淀,故选项错误。

D、氯化钠溶液与KOH溶液、Ca(OH)2溶液和稀硫酸均不反应,故选项错误。

故选:B。

2.B

解:一定温度下,向agFeCl3溶液中加入NaOH固体,氢氧化钠与氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,则开始加入的ng氢氧化钠与氯化铁溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,由图象可知,Fe(OH)3沉淀完全时消耗NaOH的质量为ng;再加入的(m﹣n) g 氢氧化钠固体溶解于水中,当加到mg时氢氧化钠固体时,溶液的质量不再增加,说明氢氧化钠溶液已达到饱和状态,即P点对应的溶液中NaOH达到饱和状态。

A、由以上分析可知,MP段是氯化铁反应完了,氢氧化钠固体继续溶解;故A说法不正确;

B、MP段是氯化铁反应完了,氢氧化钠固体继续溶解,所以溶液增加的质量c﹣b等于氢氧化钠固体溶解的质量m﹣n;故B说法正确;

C、P点对应的溶液中溶质有氢氧化钠、生成的氯化钠两种;故C说法不正确;

D、由质量守恒定律可知,当加入的氢氧化钠固体与氯化铁溶恰好反应时,氯化铁溶液的质量与加入氢氧化钠固体的质量总和等于生成氢氧化铁沉淀的质量与氯化钠溶液的质量总和,即ag+ng=生成 Fe (OH)3沉淀质量+bg,则生成Fe (OH)3的质量为(n﹣b+a)g,故D说法不正确;

故选:B。

3.D

解:A、“U”型管中用红墨水不用清水是为了让实验现象更明显,说法正确;

B、氢氧化钠固体溶于水放出热量,导致瓶内温度升高,气体膨胀,压强增大,观察到“U”型管中液面左低右高,说法正确;

C、要想该实验成功,装置的密封性要好,说法正确;

D、氢氧化钠溶于水会放出热量,从而使水温升高,说法错误。

故选:D。

4.氢离子和氢氧根离子反应生成水 氯化铁(合理即可) 都能电离出氢氧根离子

【解析】(1)氢氧化钠和硫酸反应属于酸碱中和反应,中和反应的实质是氢离子和氢氧根离子反应生成水。

(2)反应生成红褐色絮状沉淀是氢氧化铁,氯化铁能和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀。

(3)氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钠都属于碱,他们都能电离出氢氧根离子,所以具有相似的化学性质。

5.解:(1)(1)ob段是氢氧化钠先和稀硫酸反应生成硫酸钠和水,发生反应的化学方程式为:2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O;故答案为:2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O;

(2)a点时稀硫酸未完全反应,溶液中含有硫酸、硫酸钠、硫酸铜三种溶质;故答案案为:硫酸、硫酸钠、硫酸铜;

(3)由图可知氢氧化钠与硫酸铜恰好完全反应生成氢氧化铜沉淀的质量为24.5g,同时消耗氢氧化钠溶液的质量为200g﹣100g=100g;

设与硫酸铜反应的氢氧化钠质量为x

2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓

80 98

x 24.5g

x=20g

加入的氢氧化钠的质量分数100%=20%;故答案为:20%;

(4)d点溶液中氢氧化钠与硫酸铜恰好完全反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀,溶液呈中性;故答案为:中性。

6.解:(1)A点表示开始滴加某种药品,B点表示开始滴加另一种药品,至B点前,气球的体积不变,二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,不能与稀盐酸反应,则实验中首先加入的试剂是稀盐酸;若先滴加的是氢氧化钠溶液,二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,瓶内压强减小,气球会膨胀。

(2)稀盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠和水,没有气体生成也没有气体参加反应,瓶内的压强不变,所以BC段气球体积不变,反应的方程式是:NaOH+HCl═NaCl+H2O;

(3)稀盐酸反应完后,氢氧化钠再与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,消耗了瓶中的二氧化碳气体,瓶内的压强减小,在大气的作用下气球体积增大,反应的方程式是:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O。

故答案为:(1)稀盐酸;

(2)NaOH+HCl═NaCl+H2O。

(3)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O。

7.解:(1)猜想四不正确;是因为碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,即碳酸钠和氢氧化钙不能共存,反应的化学方程式是Na2CO3+Ca(OH)2═CaCO3↓+2NaOH。

故答案为:猜想四不正确;Na2CO3+Ca(OH)2═CaCO3↓+2NaOH。

(2)

实验操作 实验现象 结论

在试管甲中继续滴加碳酸钠溶液 不产生沉淀,说明溶液中不含有氢氧化钙 猜想三错误

在试管乙中滴加足量稀盐酸 开始无明显现象,后产生气泡 猜想二正确

故答案为:不产生沉淀。

(3)选择C;实验操作:滴加足量稀盐酸;实验现象:蓝色沉淀溶解(硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,氢氧化铜和稀盐酸反应生成氯化铜和水)。

故答案为:选择C;实验操作:滴加足量稀盐酸;实验现象:蓝色沉淀溶解。

2023-2024学年上学期浙教版科学九年级“冲刺重高”讲义(四)

常见的碱

碱的涵义:碱是电离时产生的阴离子全部是OH-的化合物。

碱的通性:

(1)碱性物质能使紫色石蕊变蓝,无色酚酞变红.

(2)碱跟酸作用生成盐和水,这种反应也叫中和反应。NaOH+HCl=NaCl+H2O

(3)非金属氧化物+碱反应=盐+水:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

(4)盐+碱=另一种碱+另一种盐:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH

以上碱的化学性质要注意:

①只有可溶性碱才能满足以上四条性质,难溶性碱只能满足第2条

②第4条参加反应的盐和碱必需都是可溶性的。

二、碱的个性:

1、氢氧化钠与氢氧化钙物理性质的比较

氢氧化钠(NaOH) 氢氧化钙[Ca(OH)2]

俗名 苛性钠、火碱、烧碱 熟石灰、消石灰

颜色、状态 白色块状固体 白色粉末状固体

溶解性 易溶,且溶解时放出大量的热 微溶

腐蚀性 强腐蚀性 较强腐蚀性

用途 重要化工原料,应用于肥皂、石油、造纸、纺织、印染等工业;生活中可用来除油污 重要的建筑材料,也是一种工业原料.如漂白粉,农业上用于改良酸性土壤

2、氢氧化钠和氢氧化钙化学性质、用途、制取的比较

氢氧化钠(NaOH) 氢氧化钙[Ca(OH)2]

电离方程式 NaOH= Na++OH— Ca(OH)2= Ca2++2OH—

与酸碱指示剂反应 使紫色石蕊试液变蓝色,无色酚酞试液变红色

与非金属氧化物反应 CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

与酸反应 NaOH+HCl=NaCl+H2O Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O

与盐反应 2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4 Ca(OH)2+ Na2CO3= CaCO3↓+2NaOH

用途 化工原料,用于肥皂,石油,造纸,纺织,印染等工业 建筑业,抹墙,农业上改良酸性土壤,配置波尔多液,石硫合剂,工业上制取NaOH,漂白粉

制取 Na2CO3+Ca(OH)2= CaCO3↓+2NaOH CaO+H2O= Ca(OH)2

拓展:

(1)固体氢氧化钠暴露在空气中,易吸收空气中的水分,使固体表面逐渐溶解,这种现象叫潮解.因此可用氢氧化钠固体作某些气体的干燥剂,实验室也必须密封保存氢氧化钠固体.潮解是一个物理变化过程,没有新物质生成.

(2)氢氧化钙可由生石灰与水反应制得:CaO+H2OCa(OH)2,反应放出大量的热量,在工农业生产中有广泛的应用.

例1、如图所示,分别向四支试管中加入饱和石灰水,使其与试管内溶液充分反应。无论饱和石灰水加入量的多少,反应后试管内溶液一定呈碱性的是( )

A.① B.② C.③ D.④

例2、利用图甲装置进行实验,先后将注射器中的两种溶液快速全部推入,测得一段时间内瓶内气体压强变化如图乙所示。下列说法不正确的是( )

A.先推入的是NaOH溶液

B.BC段,CO2与NaOH反应基本停止

C.D点压强比瓶内初始压强大,此时瓶内二氧化碳气体的量比初始多

D.最终压强比瓶内初始压强小,可能是因为有部分二氧化碳溶于水

例3、小科在做“碱和盐的性质”实验时,将NaOH溶液加入到CaCl2溶液中有白色沉淀产生。白色沉淀是怎么产生的呢?

(1)小陈认为是NaOH 溶液变质导致的,氢氧化钠溶液容易变质的原因是 。(用化学方程式表示)。

(2)小科认为是氢氧化钙溶解度小导致的。为了验证猜想:取该白色沉淀少许,加水后静置,取上层清液,向其中通入 气体,观察到产生白色沉淀,从而证明其猜想是正确的。

例4、HCl气体通入水中可得到盐酸。室温下,将HCl气体通入盛有NaOH溶液的试管中,直至溶液的pH=7回答问题:

(1)和书的中子个数相差___________个。

(2)HCl气体通入NaOH溶液前后,试管中溶液的离子种类如图所示,其中能使无色酚酞试液变红的是___________(选填“①”“②”或“③”)。

例5、我国将力争2060年前实现碳中和,CO2的捕捉可减少碳排放。

(1)如图1是利用NaOH溶液“捕捉”(吸收)CO2部分流程图:

①操作①的名称是 。

②捕捉室中NaOH溶液常喷成雾状,优点是 。

(2)CaO固体也可以捕捉回收CO2,化学方程式为CaO+CO2 CaCO3。研究表明CaC2O4 H2O热分解制得的CaO疏松多孔,具有良好的CO2捕捉性能。取1.46gCaC2O4 H2O进行加热,固体质量随温度变化如图2。

①写出400~600℃范围内分解反应的化学方程式: (CaC2O4 H2O的相对分子质量:146)。

②据图分析,CaO捕捉CO2的反应温度应 (填“高于”或“低于”)800℃。

例6、宇宙飞船内,宇航员所呼出的气体要通过常有氢氧化锂(LiOH)的过滤网,以除去所含的二氧化碳,反应的化学方程式为:2LiOH(固体)+CO (气体)═Li CO (固体)+H O(液体),试计算:

(1)28克氢氧化锂所能吸收的二氧化碳的质量。

(2)若用氢氧化钠代替氢氧化锂,试计算28克氢氧化钠所能吸收的二氧化碳的质量。

1.研究氢氧化钠性质实验中的部分实验及现象记录如下,其中现象不合理的是( )

序号 实 验 现 象

A 将氢氧化钠固体放在表面皿上,放置一会儿 固体受潮,逐渐溶解

B 向盛有氢氧化钠溶液的试管中滴入无色酚酞试液 溶液变红

C 向盛有氢氧化钠溶液的试管中滴加稀盐酸 有氯化钠生成

D 向盛有氢氧化钠溶液的试管中滴加硫酸铜溶液 产生蓝色沉淀

A.A B.B C.C D.D

2.向含有MgCl2和HCl的混合溶液中,逐滴加入溶质质量分数为10%的NaOH溶被,所加NaOH溶液质量与生成沉淀的质量关系如图所示。下列说法中正确的是( )

A.M点溶液中的溶质只有一种 B.整个反应过程中,氯离子质量分数不变

C.沉淀完全时,x的数值为80 D.N点溶液中氯化钠的质量为17.55g

3.为研究碱的化学性质,小明进行了如下实验,其中实验现象描述错误的是( )

A.溶液呈红色 B.有白色沉淀生成

C.无明显变化 D.有蓝色沉淀生成

4.某小组同学分别完成了图1所示的3个实验(图中a处连接压强传感器)。图2中的曲线1、2、3分别表示加入等体积相应液体后,烧瓶1、2、3内压强随时间的变化趋势。下列说法不正确的是( )

A.对比曲线1和2可知,二氧化碳和水一定发生了化学反应

B.由于注入液体压缩了瓶内的气体,所以三个实验的起始阶段压强都快速增大

C.对比曲线1和3可知,二氧化碳和氢氧化钠一定发生了化学反应

D.对比曲线2和3可知,40%NaOH溶液比饱和石灰水更适合吸收二氧化碳

5.宇轩同学用如图总结NaOH的四类化学性质(即NaOH能够与四类物质发生化学反应)。

(1)为了验证性质③,该同学可选择的物质是 (填序号)。该反应可以看到的实验现象是 。

A.Na2CO3 B.CO2 C.FeCl3 D.Ba(NO3)2

(2)依据反应④说明NaOH必须密封保存,否则在空气中要变质,其化学方程式为 。

(3)碱有一些相似的化学性质,其原因是溶液中都含有 (用化学用语填空)。

6.某科学学习小组的同学,在老师的指导下,利用如图所示的装置,研究氯化氢气体的性质.先在干燥的圆底烧瓶里收集满氯化氢气体,用带有玻璃管和胶头滴管(预先吸入蒸馏水)的塞子塞紧瓶口;然后倒置圆底烧瓶使玻璃管插入盛有蒸馏水(预先滴入少量紫色石蕊试液)的烧杯里;最后挤压胶头滴管、使滴管中的蒸馏水进入圆底烧瓶并打开止水夹,可观察到大烧杯中紫色的液体沿着玻璃管喷入圆底烧瓶,形成美丽的红色喷泉,并且红色液体逐渐充满整个圆底烧瓶。

(1)根据上述现象推测,氯化氢气体具有的性质:______。氢化氢气体溶于水形成的溶液是盐酸,盐酸溶液中使紫色石蕊试液变色的微粒是______。

(2)物质的性质很大程度上决定了物质的用途。浓硫酸、固体氢氧化钠和生石灰都可以用作干燥剂.原因是______。上述三种干燥剂中,不能用来干燥氯化氢气体的是______。

7.化学兴趣小组同学为探究NaOH与CO2是否发生反应,设计了如下探究实验。

【方案一】从反应物角度探究NaOH与CO2是否发生反应。

(1)小诚同学设计图1所示装置进行实验,将氢氧化钠溶液滴入试管中,一段时间后打开止水夹K,观察到B中导管红墨水液面上升。小刘同学认为此现象不足以证明NaOH与CO2发生了反应,他的理由是 。

(2)小施同学在老师的指导下设计图2所示装置验证小刘同学的观点。实验时分别迅速将注射器内的液体全部注入到装满CO2的甲乙烧瓶中,关闭注射器活塞,测得烧瓶内压强与时间的关系如图3所示。

①乙装置注射器中的液体X为 。

②该实验能证明NaOH与CO2发生反应的依据是 。

【方案二】从生成物角度探究NaOH与CO2是否发生反应。

【查阅资料】常温下,NaOH与Na2CO3在乙醇中的溶解度(g)如表。

NaOH Na2CO3

17.3 <0.01

小珊同学根据上述资料设计如表所示实验证明NaOH与CO2发生反应。

实验操作 实验现象 实验结论

将CO2气体通入到 中 观察到溶液变浑浊 NaOH与CO2发生反应

8.某氢氧化钠固体因保存不当部分变质生成了Na2CO3,取该样品12.5g逐滴加入一定量的稀盐酸,恰好完全反应时,得到75g溶液。反应中产生的气体的质量与稀盐酸的用量关系如图所示。试计算:

(1)x= g;

(2)样品中Na2CO3的质量分数。

1.将下列试剂分别加入KOH溶液、Ca(OH)2溶液和稀硫酸中,能出现三种不同现象的是( )

A.紫色石蕊试液 B.碳酸钠溶液

C.氯化铜溶液 D.氯化钠溶液

2.一定温度下,向agFeCl3溶液中加入NaOH固体,溶液的质量与加入NaOH固体的质量变化关系如图所示。下列叙述正确的是( )

A.MP段发生的反应为:FeCl3+3NaOH=3NaCl+Fe(OH)3↓

B.m﹣n=c﹣b

C.P点对应的溶液中溶质的种类有三种

D.生成Fe(OH)3的质量为(n﹣c+a)g

3.如图所示装置向试管里的水中加入氢氧化钠固体后,以下对此实验的分析不正确的是( )

A.“U”型管中用红墨水不用清水是为了让实验现象更明显

B.“U”型管中液面左低右高

C.要想该实验成功,装置的密封性要好

D.氢氧化钠溶于水会吸收热量,从而使水温升高

4.如图是小明归纳的氢氧化钠的化学性质,回答下列问题:

(1)氢氧化钠能和硫酸反应,该反应的实质是:___________。

(2)在反应④中,如果生成了红褐色絮状沉淀,则与氢氧化钠反应的盐可能是___________(写一种)。

(3)氢氧化钙和氢氧化钾也具有与氢氧化钠相似的化学性质,是因为___________。

5.向某硫酸和硫酸铜的混合溶液中加入某浓度的氢氧化钠溶液,产生沉淀的质量与

加入氢氧化钠溶液的质量关系如图所示。

(1)ob段发生反应的化学方程式为 。

(2)a点溶液中含有的溶质是 。

(3)加入的氢氧化钠的质量分数为 。

(4)d点时溶液呈 。(选填“酸性”、“碱性”或“中性”)

6.在化学实验中,有时药品的滴加顺序不同会导致实验现象不同。某同学使用图甲所示实验装置进行实验,广口瓶内气球的体积变化与滴加药品体积的关系如图乙所示,其中A点表示开始滴加某种药品,B点表示开始滴加另一种药品(不考虑由于滴入液体的体积及反应导致的温度变化对集气瓶内气压的影响)。据图回答:

(1)实验中首先加入的试剂是 。

(2)BC段气球体积不变的原因(请用化学方程式表示) 。

(3)CD段气球体积增大的原因是 。

7.科学兴趣小组的同学在探究碱溶液的化学性质时,进行了如图所示A、B、C、D四个实验。

(1)实验B结束后,小明对B试管中上层清液的溶质成分产生疑问,作出猜想:猜想一:只含有NaOH,猜想二:含有NaOH、Na2CO3,猜想三:含有NaOH、Ca(OH)2,猜想四:含有NaOH、Ca(OH)2、Na2CO3

讨论后,大家一致认为有一个猜想是错误的,请指出错误的猜想并说明理由(用化学方程式表示理由) 。

(2)同学们取少量B试管中的清液分别置于甲、乙两支试管中,进行探究。

实验操作 实验现象 结论

在试管甲中继续滴加碳酸钠溶液 猜想三错误

在试管乙中滴加足量稀盐酸 开始无明显现象,后产生气泡 猜想二正确

(3)小组同学经过讨论认为A,B,C,D四个实验并没有探究出碱所有的化学性质,请你从上述四个实验中选择一个,继续加入一种试剂,得出“碱和酸能发生反应”这种化学性质,实验的方案是(写出操作和现象): 。

答案及解析

例1、C

【解析】A、①中稀盐酸和饱和石灰水中的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,氯化钙溶液呈中性,若饱和石灰水的量不足,反应后试管内溶液呈酸性;若饱和石灰水和稀盐酸恰好完全反应,反应后试管内溶液呈中性;若饱和石灰水过量,反应后试管内溶液呈碱性,故A不符合题意;

B、②中稀硫酸和饱和石灰水中的氢氧化钙反应生成硫酸钙和水,硫酸钙溶液呈中性,若饱和石灰水的量不足,反应后试管内溶液呈酸性;若饱和石灰水和稀硫酸恰好完全反应,反应后试管内溶液呈中性;若饱和石灰水过量,反应后试管内溶液呈碱性,故B不符合题意;

C、③中试管内的碳酸钠溶液呈碱性,向其中加入饱和石灰水,碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,生成的氢氧化钠溶液呈碱性,无论饱和石灰水加入量的多少,反应后试管内溶液一定呈碱性,故C符合题意;

D、④中试管内的氯化铁溶液呈酸性,加入石灰水,氢氧化钙和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钙,氯化钙溶液呈中性,若饱和石灰水的量不足,反应后试管内溶液呈酸性;若饱和石灰水和氯化铁恰好完全反应,反应后试管内溶液呈中性;若饱和石灰水过量,反应后试管内溶液呈碱性,故D不符合题意。

故选C。

例2、C

【解析】A、先推入的是NaOH溶液,是因为氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,导致容器中气压减小,该选项说法正确。

B、BC段气压不变,是因为CO2与NaOH溶液反应基本停止,该选项说法正确。

C、碳酸钠和盐酸反应生成的二氧化碳少于或等于初始的二氧化碳的量,D点压强比初始瓶内压强大,是因为加入的氢氧化钠溶液、稀盐酸占据了一定体积,该选项说法不正确。

D、最终压强比初始压强小,可能是因为有部分二氧化碳溶于水,该选项说法正确。

故选C。

例3、解:(1)氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O;

(2)二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,为了验证猜想:取该白色沉淀少许,加水后静置,取上层清液,向其中通入CO2气体,观察到产生白色沉淀,从而证明其猜想是正确的。

故答案为:(1)2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O;(2)CO2。

例4、 2 ②

【解析】(1)元素符号左上角的数字表示质量数,左下角的数字表示质子数,质量数质子数+中子数,它们的质子数相同,中子个数相差37-35=2;

(2)HCl气体通入水中可得到盐酸,室温下,通入到NaOH溶液直至溶液的pH=7,反应前烧杯中有钠离子、氢氧根离子,反应后有加入的氯离子和不变的钠离子以及生成的水分子,由试管中溶液的离子种类图,反应前后不变的是钠离子,所以其中能使无色酚酞试液变红的是氢氧根离子,对应图中离子为②。

例5、解:(1)①操作①实现了固液分离,常用的方法为过滤;

故答案为:过滤。

②氢氧化钠溶液喷成雾状,增加了与气体的接触面积,利于气体充分吸收;

故答案为:增加气体与液体接触面积,利用气体充分吸收。

(2)①CaC2O4 H2O中含有水的质量=1.46g0.18g,因此脱去水后质量为1.28g,所以400~600℃时只要草酸钙分解,草酸钙质量为1.28g,草酸钙分解生成碳酸钙,设碳酸钙质量为m,1.28gm,m=1g,分解完为碳酸钙,减少质量为气体质量,正好为0.28g,草酸钙减少一个碳原子和一个氧原子质量也是0.28g,所以生成气体为一氧化碳,所以草酸钙在400﹣600℃温度分解反应生成碳酸钙和一氧化碳,书写化学方程式注意配平及气体符号,所以化学方程式为CaC2O4CaCO3+CO↑;

故答案为:CaC2O4CaCO3+CO↑。

②600﹣800℃时固体为碳酸钙,高于800℃后碳酸钙再加热分解生成氧化钙和二氧化碳,因此氧化钙吸收二氧化碳生成碳酸钙温度不能高于800℃,避免碳酸钙分解;

故答案为:低于。

例6、解:(1)设28克氢氧化锂所能吸收的二氧化碳的质量为x

2LiOH(固体)+CO (气体)═Li CO (固体)+H O(液体)

48 44

28g x

x≈25.7g

答:28克氢氧化锂所能吸收的二氧化碳的质量为25.7g;

(2)设28克氢氧化钠所能吸收的二氧化碳的质量为y

2NaOH(固体)+CO (气体)═Na CO (固体)+H O(液体)

80 44

28g y

y=15.4g

答:28克氢氧化钠所能吸收的二氧化碳的质量为15.4g。

1.C

【解析】A、氢氧化钠具有吸水性,在空气中会发生潮解进,所以将NaOH固体放在表面皿上,放置一会儿,会看到固体受潮,逐渐溶解,故A正确;

B、氢氧化钠溶液显碱性,能使酚酞变红色,所以向盛有NaOH溶液的试管中滴入无色酚酞试液,观察到溶液变红,故B正确;

C、氢氧化钠和盐酸反应会生成氯化钠,但是不能凭感官判断有氯化钠生成,故C错误;

D、氢氧化钠和硫酸铜反应生成蓝色的氢氧化铜沉淀和硫酸钠,故D正确。

故选:C。

2.D

【解析】由图中信息可知,向含有MgCl2和HCl的混合溶液中,逐滴加入溶质质量分数为10%的NaOH溶液,氢氧化钠先和盐酸反应,当盐酸完全反应后,再和氯化镁反应。

A、氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,M点时,氢氧化钠和盐酸恰好完全反应生成氯化钠和水,M点溶液中的溶质是氯化镁和氯化钠,选项A错误;

B、整个反应过程中,盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,氯化镁和氢氧化钠反应生成氢氧化钠和氯化钠,溶液中的氯离子质量不变,但溶液的质量增加,因此质量分数减小,选项B错误;

C、设:氯化镁消耗的氢氧化钠的质量为x,生成的氯化钠的质量为y。

x=8g

y=11.7g

氢氧化钠溶液的质量=,所以沉淀完全时,x的数值为40+80=120,选项C错误;

D、设:盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠的质量为z。

z=5.85,所以N点溶液中氯化钠的质量5.85g+11.7g=17.55g,选项D正确。故选D。

3.B

解:A、氢氧化钙溶液显碱性,能使无色酚酞溶液变红色,故选项说法正确。

B、二氧化碳和氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,反应无明显现象,故选项说法错误。

C、稀盐酸和氢氧化钙反应生成氯化钙和水,反应无明显现象,故选项说法正确。

D、硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠溶液,有蓝色沉淀生成,故选项说法正确。

故选:B。

4.A

【解析】A.二氧化碳不但能与水反应也能溶于水,比较1和2只能说明氢氧化钙与二氧化碳反应了,并不能说明二氧化碳和水反应,即图象 1压强减小的原因也可能是二氧化碳溶于水产生的,故A错误。

B.在实验开始阶段将三种不同的液体倒入盛满二氧化碳的烧瓶中气体压强都快速增大是因为液体压缩了瓶内的气体,使瓶内气压增大,故B正确。

C.比较1和3,曲线3压强减小明显说明压强减小除了水的作用外,氢氧化钠也起了作用,从而说明了二氧化碳与氢氧化钠发生了化学反应,故C正确。

D.比较曲线2和3,3压强减小明显,说明40%氢氧化钠溶液比饱和石灰水吸收二氧化碳的能和强,更适合吸收二氧化碳,故D正确。

故选A。

5.解:(1)性质③是盐和氢氧化钠反应,碳酸钠、硝酸钡均不能与氢氧化钠反应,氯化铁能与氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,会观察到产生红褐色沉淀;二氧化碳不属于盐。

(2)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,反应的化学方程式为CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O。

(3)碱有一些相似的化学性质,其原因是溶液中都含有氢氧根离子,其离子符号为OH﹣。

故答案为:(1)C;产生红褐色沉淀;(2)CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O;(3)OH﹣。

6.极易溶于水,且溶于水后溶液呈酸性 H+ 具有吸水性 固体氢氧化钠和生石灰

【解析】(1)实验中打开止水夹,可观察到大烧杯中的液体沿着玻璃管喷入圆底烧瓶,形成美丽的红色喷泉,说明氯化氢极易溶于水,使得烧瓶中的压强减小,预先滴入少量紫色石蕊试液的蒸馏水进入烧瓶后呈红色,说明氯化氢溶于水后溶液呈酸性,能够使紫色石蕊试液变红,故填极易溶于水,且溶于水后溶液呈酸性;

溶液中的H+能够使紫色石蕊试液变红,所以盐酸溶液中使紫色石蕊试液变色的微粒是H+,故填H+。

(2)浓硫酸和固体氢氧化钠具有吸水性,可作干燥剂,生石灰能够与水反应生成氢氧化钙,野菊吸水性,即三种固体都可以用作干燥剂.原因是具有吸水性,故填具有吸水性;

三种物质中的氢氧化钠能够与氯化氢的水溶液,即盐酸反应生成氯化钠和水,生石灰也能够与氯化氢的水溶液,即盐酸反应生成氯化钙和水,所以上述三种干燥剂中,不能用来干燥氯化氢气体的是固体氢氧化钠和生石灰,故填固体氢氧化钠和生石灰。

7.解:【方案一】

(1)因为二氧化碳可以溶于水,且二氧化碳也可以和水反应,导致压强减小,故答案为:二氧化碳会溶于水并与水反应;

(2)①为了控制变量,加入的体积应该是45mL,②因为二氧化碳既可以和溶液中的水反应,也可以和氢氧化钠反应,所以最后甲中压强减小的比乙更厉害,故答案为:①45mL蒸馏水;②最终甲烧瓶内压强比乙烧瓶更小;

【方案二】为了验证上述实验,需要将水换成其他溶剂,所以将二氧化碳通入到氢氧化钠的乙醇溶液中,故答案为:NaOH的乙醇溶液。

8.解:(1)由图像可知,生成二氧化碳质量为2.2g,

根据质量守恒定律,反应前后总质量不变,则有12.5g+x=75g+2.2g

x=64.7g

设参加反应的碳酸钠的质量为y,

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106 44

y 2.2g

y=5.3g

样品中Na2CO3的质量分数为100%=42.4%

答:样品中Na2CO3的质量分数为42.4%。

故答案为:(1)64.7;

(2)42.4%。

1.B

解:A、KOH溶液、Ca(OH)2溶液和稀硫酸分别能使紫色石蕊溶液显蓝色、蓝色、红色,故选项错误。

B、碳酸钠溶液与KOH溶液不反应,无明显现象;与Ca(OH)2溶液反应生成碳酸钙白色沉淀,与稀硫酸反应生成二氧化碳气体,能出现三种不同现象,故选项正确。

C、氯化铜溶液与KOH溶液、Ca(OH)2溶液反应均生成氢氧化铜蓝色沉淀,故选项错误。

D、氯化钠溶液与KOH溶液、Ca(OH)2溶液和稀硫酸均不反应,故选项错误。

故选:B。

2.B

解:一定温度下,向agFeCl3溶液中加入NaOH固体,氢氧化钠与氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,则开始加入的ng氢氧化钠与氯化铁溶液反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,由图象可知,Fe(OH)3沉淀完全时消耗NaOH的质量为ng;再加入的(m﹣n) g 氢氧化钠固体溶解于水中,当加到mg时氢氧化钠固体时,溶液的质量不再增加,说明氢氧化钠溶液已达到饱和状态,即P点对应的溶液中NaOH达到饱和状态。

A、由以上分析可知,MP段是氯化铁反应完了,氢氧化钠固体继续溶解;故A说法不正确;

B、MP段是氯化铁反应完了,氢氧化钠固体继续溶解,所以溶液增加的质量c﹣b等于氢氧化钠固体溶解的质量m﹣n;故B说法正确;

C、P点对应的溶液中溶质有氢氧化钠、生成的氯化钠两种;故C说法不正确;

D、由质量守恒定律可知,当加入的氢氧化钠固体与氯化铁溶恰好反应时,氯化铁溶液的质量与加入氢氧化钠固体的质量总和等于生成氢氧化铁沉淀的质量与氯化钠溶液的质量总和,即ag+ng=生成 Fe (OH)3沉淀质量+bg,则生成Fe (OH)3的质量为(n﹣b+a)g,故D说法不正确;

故选:B。

3.D

解:A、“U”型管中用红墨水不用清水是为了让实验现象更明显,说法正确;

B、氢氧化钠固体溶于水放出热量,导致瓶内温度升高,气体膨胀,压强增大,观察到“U”型管中液面左低右高,说法正确;

C、要想该实验成功,装置的密封性要好,说法正确;

D、氢氧化钠溶于水会放出热量,从而使水温升高,说法错误。

故选:D。

4.氢离子和氢氧根离子反应生成水 氯化铁(合理即可) 都能电离出氢氧根离子

【解析】(1)氢氧化钠和硫酸反应属于酸碱中和反应,中和反应的实质是氢离子和氢氧根离子反应生成水。

(2)反应生成红褐色絮状沉淀是氢氧化铁,氯化铁能和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀。

(3)氢氧化钙、氢氧化钾、氢氧化钠都属于碱,他们都能电离出氢氧根离子,所以具有相似的化学性质。

5.解:(1)(1)ob段是氢氧化钠先和稀硫酸反应生成硫酸钠和水,发生反应的化学方程式为:2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O;故答案为:2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O;

(2)a点时稀硫酸未完全反应,溶液中含有硫酸、硫酸钠、硫酸铜三种溶质;故答案案为:硫酸、硫酸钠、硫酸铜;

(3)由图可知氢氧化钠与硫酸铜恰好完全反应生成氢氧化铜沉淀的质量为24.5g,同时消耗氢氧化钠溶液的质量为200g﹣100g=100g;

设与硫酸铜反应的氢氧化钠质量为x

2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓

80 98

x 24.5g

x=20g

加入的氢氧化钠的质量分数100%=20%;故答案为:20%;

(4)d点溶液中氢氧化钠与硫酸铜恰好完全反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀,溶液呈中性;故答案为:中性。

6.解:(1)A点表示开始滴加某种药品,B点表示开始滴加另一种药品,至B点前,气球的体积不变,二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,不能与稀盐酸反应,则实验中首先加入的试剂是稀盐酸;若先滴加的是氢氧化钠溶液,二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,瓶内压强减小,气球会膨胀。

(2)稀盐酸与氢氧化钠反应生成氯化钠和水,没有气体生成也没有气体参加反应,瓶内的压强不变,所以BC段气球体积不变,反应的方程式是:NaOH+HCl═NaCl+H2O;

(3)稀盐酸反应完后,氢氧化钠再与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,消耗了瓶中的二氧化碳气体,瓶内的压强减小,在大气的作用下气球体积增大,反应的方程式是:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O。

故答案为:(1)稀盐酸;

(2)NaOH+HCl═NaCl+H2O。

(3)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O。

7.解:(1)猜想四不正确;是因为碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,即碳酸钠和氢氧化钙不能共存,反应的化学方程式是Na2CO3+Ca(OH)2═CaCO3↓+2NaOH。

故答案为:猜想四不正确;Na2CO3+Ca(OH)2═CaCO3↓+2NaOH。

(2)

实验操作 实验现象 结论

在试管甲中继续滴加碳酸钠溶液 不产生沉淀,说明溶液中不含有氢氧化钙 猜想三错误

在试管乙中滴加足量稀盐酸 开始无明显现象,后产生气泡 猜想二正确

故答案为:不产生沉淀。

(3)选择C;实验操作:滴加足量稀盐酸;实验现象:蓝色沉淀溶解(硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,氢氧化铜和稀盐酸反应生成氯化铜和水)。

故答案为:选择C;实验操作:滴加足量稀盐酸;实验现象:蓝色沉淀溶解。

2023-2024学年上学期浙教版科学九年级“冲刺重高”讲义(四)

常见的碱

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿