浙教版科学2023-2024学年上学期九年级“冲刺重高”讲义(五):酸碱之间的反应(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学2023-2024学年上学期九年级“冲刺重高”讲义(五):酸碱之间的反应(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 945.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-08-13 15:58:59 | ||

图片预览

文档简介

一、酸碱之间的反应(中和反应):

定义:碱跟酸作用生成盐和水的反应叫中和反应。

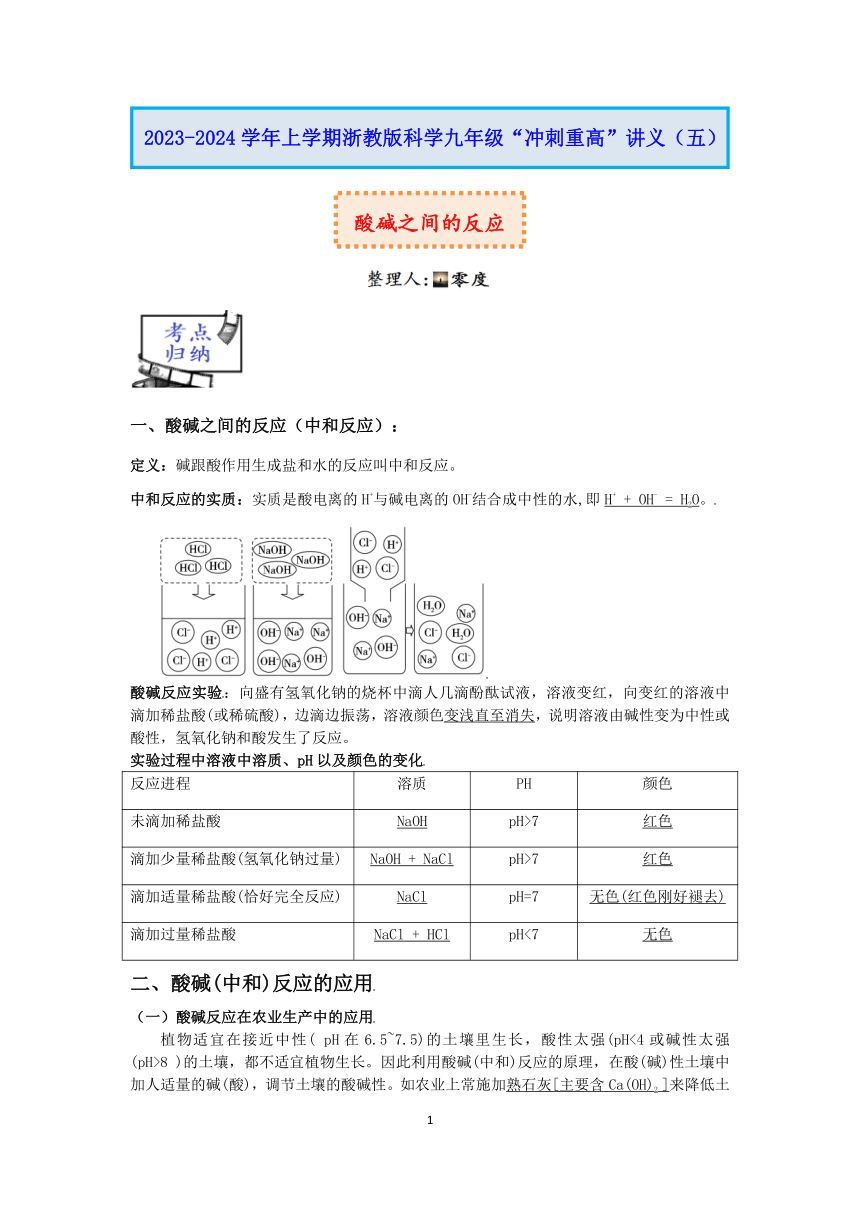

中和反应的实质:实质是酸电离的H+与碱电离的OH-结合成中性的水,即H+ + OH- = H2O。

酸碱反应实验:向盛有氢氧化钠的烧杯中滴人几滴酚酞试液,溶液变红,向变红的溶液中滴加稀盐酸(或稀硫酸),边滴边振荡,溶液颜色变浅直至消失,说明溶液由碱性变为中性或酸性,氢氧化钠和酸发生了反应。

实验过程中溶液中溶质、pH以及颜色的变化

反应进程 溶质 PH 颜色

未滴加稀盐酸 NaOH pH>7 红色

滴加少量稀盐酸(氢氧化钠过量) NaOH + NaCl pH>7 红色

滴加适量稀盐酸(恰好完全反应) NaCl pH=7 无色(红色刚好褪去)

滴加过量稀盐酸 NaCl + HCl pH<7 无色

二、酸碱(中和)反应的应用

(一)酸碱反应在农业生产中的应用

植物适宜在接近中性( pH在6.5~7.5)的土壤里生长,酸性太强(pH<4或碱性太强(pH>8 )的土壤,都不适宜植物生长。因此利用酸碱(中和)反应的原理,在酸(碱)性土壤中加人适量的碱(酸),调节土壤的酸碱性。如农业上常施加熟石灰[主要含Ca(OH)2 ]来降低土壤的酸性。

注意:改良酸性土壤常使用熟石灰,而不使用碱性、腐蚀性很强的氢氧化钠。

(二)酸碱反应在工业生产中的应用

(1)处理工业废水,解决环保问题。

工业生产中产生大量的废水,其中常含有酸性或碱性物质,不经处理、任意排放,就会造成环境污染。因此利用酸碱(中和)反应的原理,根据不同污水的酸碱性,加人适宜的物质,去除污水的酸碱性,使之达到国家规定的排放标准。

(2)精制石油时,可用氢氧化钠来中和过量的酸。

(三)酸碱反应在医药方面的应用

人体胃液中含有盐酸,如果胃酸过多,会引起胃痛等病症,医疗上常用能与酸反应的碱性物质作为药品降低胃液的pH,使之达到正常范围,减少胃酸常用的药剂有Al(OH)3,其反应的化学反应方程式为Al(OH)3+3HCl = AlCl3+3H2O。

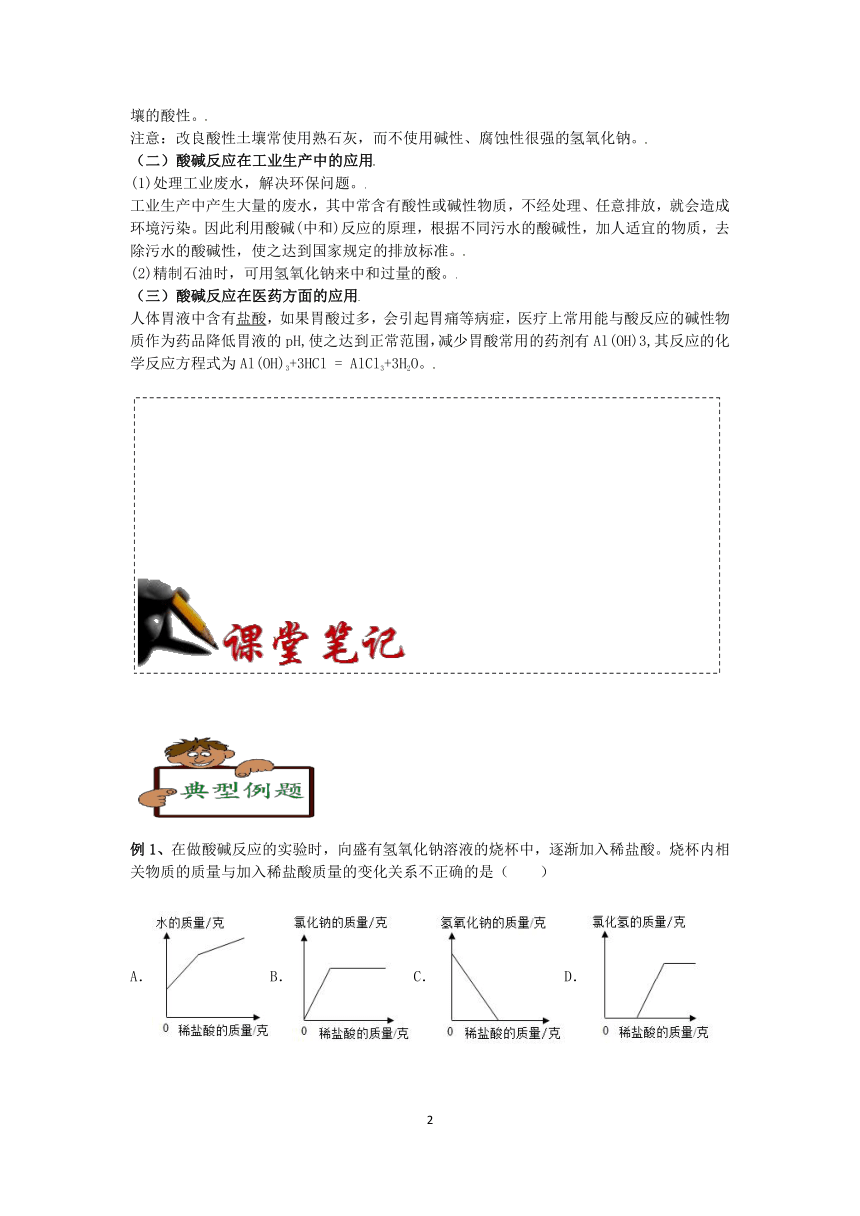

例1、在做酸碱反应的实验时,向盛有氢氧化钠溶液的烧杯中,逐渐加入稀盐酸。烧杯内相关物质的质量与加入稀盐酸质量的变化关系不正确的是( )

A.B.C.D.

例2、将稀HCl分别滴入NaOH溶液和NaCl溶液中,充分混合后均无明显现象。混合后相关变化的微观示意图如图,下列说法正确的是( )

A.物质间均未发生化学反应 B.都属于化学变化

C.混合后溶液酸碱性都不变 D.图甲可表示酸碱反应的实质

例3、一定温度下,向含有适量酚酞溶液的氢氧化钠溶液中慢慢滴加稀盐酸,溶液温度随加入稀盐酸的质量如图所示。下列叙述不正确的是( )

A.N点时溶液的pH最小

B.N点表示氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应

C.P点时溶液呈无色

D.P点时,溶液中除酚酞外还含有二种溶质

例4、某实验小组同学为了探究稀盐酸与NaOH能否发生化学反应,设计了如下方案。

【方案一】测定溶液pH的变化证明二者发生化学反应

(1)如图1,用pH传感器测定两溶液混合时pH的变化曲线,证明二者发生了化学反应。下列说法中正确的是___________(填字母)。

A.该实验是将稀盐酸滴加到氢氧化钠溶液中

B.a点溶液中所含溶质为NaOH

C.b点到c点的变化过程中,都没有发生化学反应

D.往c点溶液中加入Cu(OH)2,观察到无明显变化

【方案二】借助反应前后的温度变化证明二者发生化学反应

(2)小金同学在不使用温度计的情况下,通过图2所示装置进行实验,观察到___________的现象,证明二者发生了化学反应。

(3)小华同学提出,该现象不足以证明NaOH与稀盐酸发生了化学反应,他的理由是___________。

【方案三】利用图3实验证明二者发生化学反应

(4)实验过程中均无明显现象,则步骤Ⅱ中所加试剂为___________。

1.某同学在探究“酸与碱能否发生反应”时,用稀氢氧化钠溶液、稀盐酸和酸碱指示剂进行实验的过程见下图。下图所加试剂①②③依次是 ( )

A.稀氢氧化钠溶液、石蕊试液、稀盐酸

B.稀盐酸、石蕊试液、稀氢氧化钠溶液

C.稀氢氧化钠溶液、酚酞试液、稀盐酸

D.稀盐酸、酚酞试液、稀氢氧化钠溶液

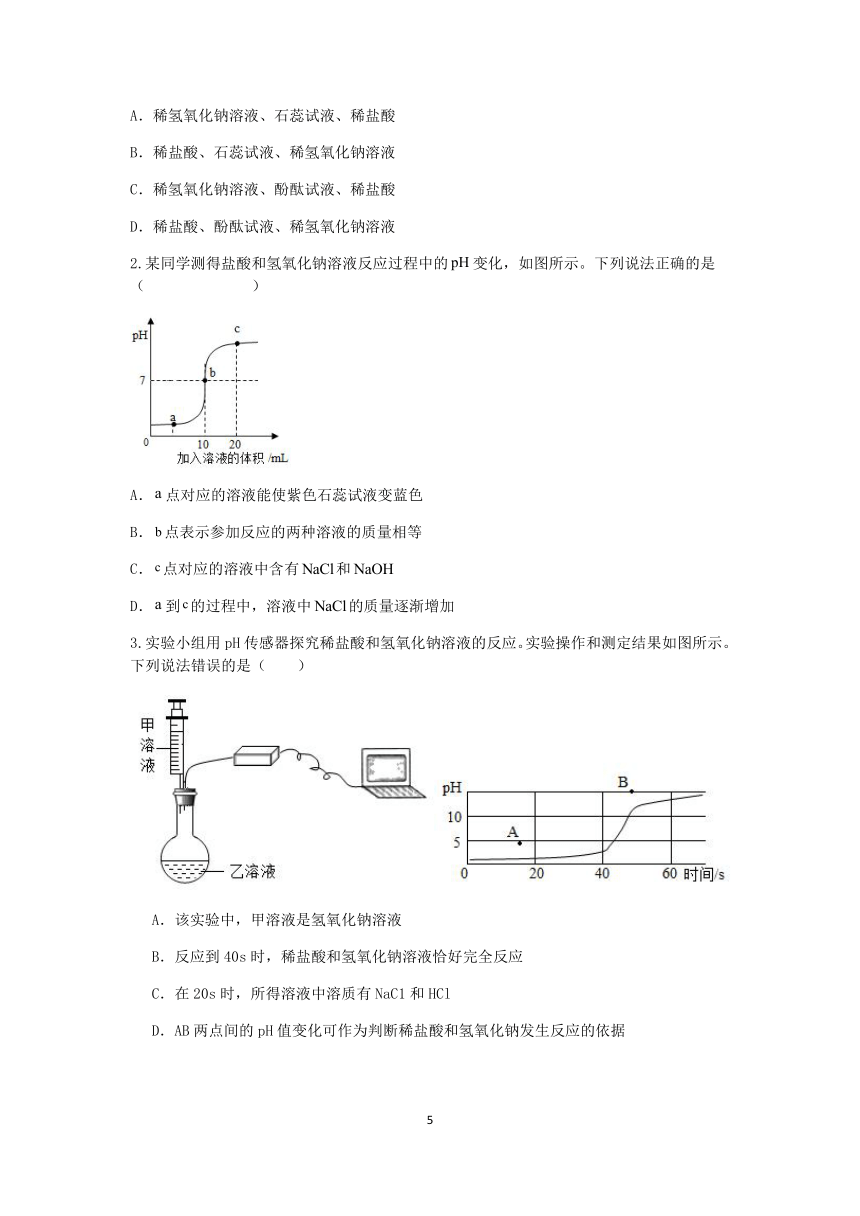

2.某同学测得盐酸和氢氧化钠溶液反应过程中的变化,如图所示。下列说法正确的是( )

A.点对应的溶液能使紫色石蕊试液变蓝色

B.点表示参加反应的两种溶液的质量相等

C.点对应的溶液中含有和

D.到的过程中,溶液中的质量逐渐增加

3.实验小组用pH传感器探究稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应。实验操作和测定结果如图所示。下列说法错误的是( )

A.该实验中,甲溶液是氢氧化钠溶液

B.反应到40s时,稀盐酸和氢氧化钠溶液恰好完全反应

C.在20s时,所得溶液中溶质有NaC1和HCl

D.AB两点间的pH值变化可作为判断稀盐酸和氢氧化钠发生反应的依据

4.稀HCl和NaOH溶液混合后无明显现象,要证明两者已发生化学反应,下列操作及实验现象(或结果),不能证明反应发生的是( )

A.在混合液中加金属Zn,无气泡产生

B.在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色

C.在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀

D.用pH试纸测混合液的pH,测得pH等于7

5.某科学实验小组为了探究酸和碱的反应放热,使用了甲、乙装置。下列说法错误的是( )

A.通过甲装置右瓶的导管有气泡冒出可以说明此反应放热

B.通过乙装置饱和石灰水变浑浊可以说明此反应放热

C.甲装置左瓶试管中右导管是为了使稀硫酸更容易流进去

D.甲、乙均使用氢氧化钠溶液,未使用氢氧化钠固体,是为了更充分的反应

6.电导率是衡量溶液导电能力大小的物理量,在相同条件下,电导率与离子浓度(单位体积内的离子数)成正比。如图为盐酸和氢氧化钠溶液反应电导率曲线,以下分析不正确的是( )

A.电导率减小可能是由于溶液中离子数量逐渐减小

B.M点时NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应

C.N点时溶液中的离子数大于P点

D.该实验证明溶液中始终含有带电的粒子

7.向盛有少量硝酸镁溶液的烧杯中滴加氢氧化钾溶液至恰好完全反应。

(1)上述反应的实验现象为___________。

(2)图表示该反应前后溶液中存在的主要离子,图形代表的离子是___________(填离子符号)。

8.在科学上有很多反应是没有现象的,为了让无现象的实验变得有现象,某化学兴趣小组的同学设计了下列实验装置,先验证氢氧化钠能与二氧化碳反应,再探究石灰水能否和稀盐酸反应(实验前,弹簧夹K1、K2处于关闭状态)。

【实验步骤】

Ⅰ、打开分液漏斗活塞,将足量的氢氧化钠溶液注入锥形瓶中,立即关闭活塞;

Ⅱ、打开K1,观察到B中部分液体倒吸入A中,且A中有气泡产生,______(选填“能“或“不能”)说明氢氧化钠能与二氧化碳反应;

Ⅲ、打开K2,C中溶液分别倒吸入A、B中,若观察到B中______,说明氢氧化钙能和稀盐酸发生反应。

【实验思考】

实验前B中导管不能插到瓶底,这将使B瓶中留有部分溶液,其目的是______。

9.将40g稀盐酸逐滴加到20g溶质质量分数为4%的氢氧化钠的溶液中,边滴加边搅拌。随着稀盐酸的滴加,溶液的温度变化如图所示(不考虑反应过程中热量损失),试回答:

(1)由图知,稀盐酸与氢氧化钠溶液发生的反应是____(选填“放热”或“吸热”)反应。

(2)B处溶液的溶质是____(填化学式)。

(3)ABC三点中,表示碱性最强的点是____。

(4)计算恰好完全反应时所得溶液中溶质的质量分数。

1.如图所示,U形管中是滴有酚酞试液的蒸馏水,向左、右两管中分别同时逐滴滴加40克氢氧化钠稀溶液和36.5克稀盐酸。下列说法正确的是( )

A.开始时左边溶液呈蓝色,右边溶液呈红色

B.开始时左边溶液呈无色,右边溶液呈红色

C.充分反应后U形管中溶液可能呈红色

D.充分反应后U形管中溶液一定呈无色

2.下图为氢氧化钠溶液与稀盐酸反应过程中的pH随时间变化曲线,有关分析错误的( )

A.该实验是将氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中

B.a点对应溶液的溶质为氯化钠和氯化氢

C.b点表示氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应

D.a点到b点的曲线变化证明该反应放热

3.向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸直至过量,下列图像不能正确反映对应关系的是( )

A.B.C.D.

4.某实验小组用传感器探究稀氢氧化钠溶液与稀盐酸反应过程中温度和pH的变化,测定结果如图所示。下列说法正确的是( )

A.实验中溶液的温度一直升高、pH一直增大

B.氢氧化钠与盐酸的中和反应先放热后吸热

C.40s时溶液中的溶质为氢氧化钠和氯化钠

D.该实验是将稀氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中

5.某同学用氢氧化钠溶液与稀盐酸进行实验,如题图。

(1)能说明氢氧化钠溶液与稀盐酸发生反应的实验现象是__________。

(2)填写反应后D粒子的符号__________。

(3)下列物质能证明滴加的稀盐酸过量的是__________(填序号)

A.CuO B.AgNO3 C.CaCl2 D.pH试纸

6.在学习“酸碱中和反应”时,老师给大家变了一个魔术﹣﹣﹣使“水”变色的杯子,操作过程及现象如图所示。

老师揭秘:“空”杯子底部事先涂抹了某种无色液体,无色的“水”是事先用两种无色溶液混合而成.请回答下列问题:

(1)“空”杯内涂抹的物质呈______性(填“酸”或“碱”)。

(2)此过程中发生反应的化学方程式可能是______。

(3)最终溶液为无色,能否说明该溶液一定呈中性?请说明理由______。

7.取NaOH和NaCl的混合物2.1g放入烧杯中,加水溶解配制成20g的溶液,逐滴滴入溶质质量分数为7.3%的稀盐酸,溶液的pH与滴入稀盐酸质量的关系如图所示。

(1)当滴入稀盐酸的质量为11.2g时,溶液中的溶质是_______(填化学式);

(2)2.1g混合物中NaOH的质量为_______g;

(3)求当滴入10g稀盐酸时,反应后所得溶液中溶质的质量分数_______(写出计算过程,精确到0.1%)。

答案及解析

例1、D

【解析】A.随着反应进行,水的质量不断增大,当恰好完全反应后,随着稀盐酸的加入,水的质量不断增大。因为反应会生成水,所以水增加的速度先快后慢,该选项对应关系正确。

B.随着反应进行,氯化钠质量不断增大,当恰好完全反应后,氯化钠质量不再变化,该选项对应关系正确。

C.随着反应进行,氢氧化钠质量不断减小,当完全反应后氢氧化钠质量是0,该选项对应关系正确。

D.随着稀盐酸的加入,立即和氢氧化钠反应,一段时间内溶液中氯化氢质量是0,当完全反应后随着稀盐酸的不断加入,溶液中的氯化氢质量不断增大,该选项对应关系不正确。

故选D。

例2、D

【解析】

AB、根据甲图可知,稀盐酸和氢氧化钠反应,生成了水和氯化钠,发生了化学反应,属于化学变化。稀盐酸和氯化钠混合后,没有新物质生成,没有发生化学反应和化学变化,故A、B错误。

C、氢氧化钠溶液原来成碱性,滴入稀盐酸后,二者完全反应,反应后成中性。氯化钠溶液原来呈中性,滴入稀盐酸后呈酸性,故C错误。

D、酸碱中和的实质就是氢氧根离子和氢离子结合成水,故D正确。

例3、A

【解析】

A、由图示可知,N点放出的热量最多,N点表示氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应,pH=7,N点之后加入稀盐酸过量,溶液pH值逐渐变小,故选项说法错误。

B、N点放出的热量最多,N点表示氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应,故选项说法正确。

C、P点时,是恰好完全反应后继续滴加稀盐酸,稀盐酸过量,无色酚酞遇酸性溶液不变色,故选项说法正确。

D、P点时,是恰好完全反应后继续滴加稀盐酸,稀盐酸过量,P点时,溶液中除酚酞外还含有氯化钠、氯化氢两种溶质,故选项说法正确。

例4、 AC 红墨水向右移动 氢氧化钠固体溶于水放热,也能使红色墨水向右移动 无色酚酞溶液

【详解】

(1)A.由图1可知,溶液的pH由大于7到等于7,最后到小于7,说明该实验是将稀盐酸滴加到氢氧化钠溶液中,选项说法正确;

B.a点溶液的pH大于7,说明溶液显碱性,则溶液中所含溶质为NaCl、NaOH,选项说法错误;

C.从b点到c点的变化过程中,盐酸过量,没有新物质生成,所以没有发生化学反应,选项说法正确;

D.c点所示溶液的pH小于7,显酸性,其中的溶质是氯化钠和HCl,盐酸与氢氧化铜反应生成氯化铜和水,所以往c点溶液中加入Cu(OH)2,会观察到蓝色固体消失,溶液变成蓝色,选项说法错误。

故选AC。

(2)小金同学在不使用温度计的情况下,通过图2所示装置进行实验,观察到红墨水向右移动,证明二者发生了化学反应。

(3)氢氧化钠固体溶于水放热,也能使红色墨水向右移动,所以此方法不能证明氢氧化钠与稀盐酸发生了化学反应。

(4)分析整个实验过程步骤Ⅰ加入了过量的稀盐酸,如果发生了反应,溶液中就不存在氢氧化钠溶液,可以加入无色酚酞试液若溶液不变红说明反应发生了。

1.C

【解析】

由第二步烧杯中液体变为红色可知,①中试剂为碱NaOH溶液,②中为酚酞;加入试剂③后溶液变为无色,证明了碱被消耗,故可判断③是稀盐酸,酸与碱发生了中和反应;故选C。

2.C

【解析】

A、a 点对应的溶液pH小于7,呈酸性,能使紫色石蕊试液变红色,选项错误;

B、b 点表示参加反应的两种溶液刚好完全反应,但其质量并不相等,选项错误;

C、c 点对应的溶液pH大于7,氢氧化钠过量,溶质为 NaCl 和 NaOH,选项正确;

D、a 到 b的过程中,溶液中 NaCl 的质量逐渐增加,b时反应结束,氯化钠的质量达到最大,且不再改变,选项错误。

3.B

【解析】A、图像中pH值的变化是从小于7逐渐的增大到大于7,可知原溶液显酸性,然后不断的加入碱性溶液,使pH增大,说明是把氢氧化钠溶液滴加到稀盐酸中,甲溶液是氢氧化钠溶液,故A错正确。

B、反应到40s时,溶液pH值小于7,说明溶液呈酸性,稀盐酸过量,故B错误。

C、在20s时,溶液pH值小于7,说明溶液呈酸性,溶液中溶质有有NaC1和HCl,故C正确。

D、AB两点间的pH由小于7增大到大于7,说明盐酸被消耗,可作为判断稀盐酸和氢氧化钠发生反应的依据,故D正确。

故选B。

4.C

【解析】A、在混合液中加金属Zn,无气泡产生,说明溶液中不含稀盐酸,证明稀盐酸与氢氧化钠发生了反应,选项正确;

B、氢氧化钠溶液呈碱性,能够使酚酞试液变红,在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色,说明溶液中不含氢氧化钠,证明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应,选项正确;

C、稀盐酸与反应后生成的氯化钠溶液中均含有氯离子,都能够与硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀,不能判断溶液中是否含有稀盐酸,物质证明稀盐酸与氢氧化钠是否发生了反应,选项错误;

D.稀盐酸呈酸性,溶液的pH小于7,氢氧化钠溶液呈碱性,溶液的pH大于7,用pH试纸测混合液pH,测得pH等于7,说明溶液中既不会稀盐酸,也不含氢氧化钠,证明两种物质发生了反应,选项正确,故选C。

5.D

【解析】A、甲装置因为氢氧化钠和稀硫酸反应放热,导致瓶中空气受热溢出,导致右瓶导管口有气泡冒出,故A正确。

B、氢氧化钙的溶解度随温度升高而变小,故可以通过乙装置饱和石灰水变浑浊可以说明此反应放热,故B正确。

C、甲装置左瓶试管中右导管是为了使稀硫酸更容易流进去,故C正确。

D、甲、乙均使用氢氧化钠溶液,未使用氢氧化钠固体,是因为氢氧化钠固体溶于水放出大量的热,干扰实验,故D错误。

故选D。

6.A

【解析】

A.电导率与离子浓度(单位体积内的离子数)成正比,电导率减小,是由于溶液中离子浓度逐渐减小,随着氢氧化钠溶液的加入,溶液体积在变化,所以离子数量不一定在减小,符合题意。

B.NaOH溶液与稀盐酸生成氯化钠和水,恰好完全反应时,溶液中离子浓度最小,M点时电导率最低,不符合题意。

C.N点和P电的电导率相同,但N点的溶液体积比P点大,故溶液中的离子数大于P点,不符合题意。

D.该实验中电导率始终大于0,证明溶液中始终含有带电的粒子,不符合题意。

7.产生白色沉淀 K+

【解析】(1)硝酸镁溶液与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化镁白色沉淀和硝酸钾,反应中的实验现象为有白色沉淀生成;

(2)硝酸镁溶液与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化镁白色沉淀和硝酸钾,反应后氢氧化镁沉淀析出,溶液中含有的离子是硝酸根离子和钾离子,消失的是镁离子和氢氧根离子,结合反应微观示意图可知,表示的是钾离子

8. 能 溶液显无色 验证氢氧化钙能否和盐酸反应

【详解】

实验步骤:

Ⅱ、打开K1,观察到B中部分液体倒吸入A中,且A中有气泡产生,是因为氢氧化钠和二氧化碳反应生成了碳酸钠和水,碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,因此能说明氢氧化钠能与二氧化碳反应。

Ⅲ、打开K2,C中溶液分别倒吸入A、B中,观察到B中溶液呈无色,是因为氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,因此能说明氢氧化钙能和稀盐酸反应

实验思考:

实验前B中号管不能插到瓶底,这将使B瓶中留有部分溶液,其目的是验证氢氧化钙能否和盐酸反应。

9.放热 NaCl A 2.925%

【解析】

(1)由图知,稀盐酸与氢氧化钠溶液发生的反应时溶液温度不断升高,是放热反应;

(2)氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,B处温度最高,说明刚好完全反应,溶液的溶质是氯化钠,化学式:NaCl;

(3)A点溶液为氢氧化钠溶液,溶液呈碱性;B点溶液呈中性;C点酸过量,溶液呈酸性,A、B、C三点中,表示碱性最强的点是A;

(4)恰好完全反应时,反应的氢氧化钠的质量为:20g×4%=0.8g;

设恰好完全反应生成氯化钠的质量为x

x=1.17g

恰好完全反应时溶质的质量分数为:。

1.C

【解析】

充分反应只能说其一是没有剩余,而不能理解为两者就一定恰好完全反应。

A、氢氧化钠呈碱性,能使酚酞变红,开始时左边为红色,不是蓝色,故A错误;

B、氢氧化钠呈碱性,能使酚酞变红,开始时左边为红色,不是无色,故B错误;

C、充分反应后溶液可能呈碱性,故溶液可能为红色,故C正确;

D、充分反应后,由于加入的酸和碱的量没有明确说明浓度,所以不能确定此时溶液是酸性还是碱性,即溶液的酸碱性不确定,所以颜色不确定,故D错误。

2.D

【解析】

A、由反应前溶液pH小于7可知,该实验是将氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中,不符合题意;

B、a点溶液pH小于7,说是盐酸有剩余,对应溶液的溶质为氯化钠和氯化氢 ,不符合题意;

C、b点溶液pH等于7,表示氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应 ,不符合题意;

D、a点到b点的曲线变化只能表示出反应时pH的变化,不能证明该反应放热 ,符合题意。

3.D

【解析】

A、向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸,氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,生成沉淀的质量由0开始逐渐增加,直至氢氧化钡完全反应,选项正确;

B、加入稀硫酸前,氢氧化钡溶液中含有水,水的质量大于0,加入稀硫酸后,硫酸与氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和水,溶液中增加的水的质量是稀硫酸中的水与反应生成的水,氢氧化钡完全反应后再加入稀硫酸,增加的水的质量只是稀硫酸中的水,水增加的幅度减小,选项正确;

C、向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸,氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,此阶段溶液中硫酸的质量为零,当氢氧化钡完全反应后,再加入稀硫酸,溶液中硫酸的质量不断增加,选项正确;

D、向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸,氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,当加入的稀硫酸过量后,溶液中不再有氢氧化钡,即氢氧化钡的质量为零,选项错误;

4.D

【解析】

A、由温度的变化图,实验中溶液的温度不是一直升高,故选项说法错误。

B、氢氧化钠与盐酸的中和反应属于放热反应,完全反应后,随着氢氧化钠溶液的加入,温度逐渐降低,故选项说法错误。

C、40s时放出的热量还没有达到最高,且溶液呈酸性,还没有完全反应,稀盐酸有剩余,40s时溶液中的溶质为氯化氢和氯化钠,故选项说法错误。

D、图象中pH值的变化是从小于7逐渐的增大到大于7,可知原溶液显酸性,然后不断的加入碱性溶液,该实验是将稀氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中,故选项说法正确。

5.溶液的红色褪去 H2O AD

【解析】

(1)酚酞遇碱性溶液变红色,遇酸溶液、盐溶液不变色,氢氧化钠是碱会使酚酞变红,滴入盐酸后,两者发生中和反应生成氯化钠和水,不会使酚酞变色,所以现象为:溶液的红色褪去。

(2)盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,氯化钠由氯离子和钠离子构成,水由水分子构成,所以D为水分子,粒子符号为:H2O。

(3)A.氧化铜能和盐酸反应生成氯化铜和水,氯化铜溶液为蓝色,有明显现象,能证明滴加稀盐酸过量,故A正确。

B.硝酸银能和稀盐酸反应生成氯化银沉淀,有明显现象,但是AgNO3溶液与NaCl同样会生成沉淀,不能证明滴加稀盐酸过量,故B错误。

C.氯化钙不和盐酸反应,无明显现象,不能证明滴加稀盐酸过量,故C错误。

D. pH试纸能测量溶液的pH值,若溶液pH值小于7,则溶液呈酸性,能证明滴加稀盐酸过量,故D正确。

6. 碱 NaOH+HCl=NaCl+H2O 不能,因为酚酞在酸性溶液中也呈无色

【详解】

(1)根据颜色的变化,“空”杯内涂抹的物质可能是碱溶液(如NaOH),无色的“水”是酸溶液和酚酞试液混合而成,故“空”杯内涂抹的物质呈碱性。

(2)此过程中发生反应是氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水,反应的化学方程式可能是NaOH+HCl═NaCl+H2O。

(3)最终溶液为无色,不能说明该溶液一定呈中性,因为酚酞在酸性溶液中也呈无色,也就是说,如果溶液呈酸性,最后也是无色的。

7. HCl和NaCl 滴入10g稀盐酸时,设参加反应的氢氧化钠的质量为x,生成氯化钠的质量为y

解得:x=0.8g ,y=1.17g

所以2.1g混合物中NaOH的质量为0.8g 求当滴入10g稀盐酸时,所得溶液中的溶质的质量:

所得溶液的质量:

所得溶液中溶质的质量分数:

所得溶液中溶质的质量分数为8.2%

2023-2024学年上学期浙教版科学九年级“冲刺重高”讲义(五)

酸碱之间的反应

定义:碱跟酸作用生成盐和水的反应叫中和反应。

中和反应的实质:实质是酸电离的H+与碱电离的OH-结合成中性的水,即H+ + OH- = H2O。

酸碱反应实验:向盛有氢氧化钠的烧杯中滴人几滴酚酞试液,溶液变红,向变红的溶液中滴加稀盐酸(或稀硫酸),边滴边振荡,溶液颜色变浅直至消失,说明溶液由碱性变为中性或酸性,氢氧化钠和酸发生了反应。

实验过程中溶液中溶质、pH以及颜色的变化

反应进程 溶质 PH 颜色

未滴加稀盐酸 NaOH pH>7 红色

滴加少量稀盐酸(氢氧化钠过量) NaOH + NaCl pH>7 红色

滴加适量稀盐酸(恰好完全反应) NaCl pH=7 无色(红色刚好褪去)

滴加过量稀盐酸 NaCl + HCl pH<7 无色

二、酸碱(中和)反应的应用

(一)酸碱反应在农业生产中的应用

植物适宜在接近中性( pH在6.5~7.5)的土壤里生长,酸性太强(pH<4或碱性太强(pH>8 )的土壤,都不适宜植物生长。因此利用酸碱(中和)反应的原理,在酸(碱)性土壤中加人适量的碱(酸),调节土壤的酸碱性。如农业上常施加熟石灰[主要含Ca(OH)2 ]来降低土壤的酸性。

注意:改良酸性土壤常使用熟石灰,而不使用碱性、腐蚀性很强的氢氧化钠。

(二)酸碱反应在工业生产中的应用

(1)处理工业废水,解决环保问题。

工业生产中产生大量的废水,其中常含有酸性或碱性物质,不经处理、任意排放,就会造成环境污染。因此利用酸碱(中和)反应的原理,根据不同污水的酸碱性,加人适宜的物质,去除污水的酸碱性,使之达到国家规定的排放标准。

(2)精制石油时,可用氢氧化钠来中和过量的酸。

(三)酸碱反应在医药方面的应用

人体胃液中含有盐酸,如果胃酸过多,会引起胃痛等病症,医疗上常用能与酸反应的碱性物质作为药品降低胃液的pH,使之达到正常范围,减少胃酸常用的药剂有Al(OH)3,其反应的化学反应方程式为Al(OH)3+3HCl = AlCl3+3H2O。

例1、在做酸碱反应的实验时,向盛有氢氧化钠溶液的烧杯中,逐渐加入稀盐酸。烧杯内相关物质的质量与加入稀盐酸质量的变化关系不正确的是( )

A.B.C.D.

例2、将稀HCl分别滴入NaOH溶液和NaCl溶液中,充分混合后均无明显现象。混合后相关变化的微观示意图如图,下列说法正确的是( )

A.物质间均未发生化学反应 B.都属于化学变化

C.混合后溶液酸碱性都不变 D.图甲可表示酸碱反应的实质

例3、一定温度下,向含有适量酚酞溶液的氢氧化钠溶液中慢慢滴加稀盐酸,溶液温度随加入稀盐酸的质量如图所示。下列叙述不正确的是( )

A.N点时溶液的pH最小

B.N点表示氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应

C.P点时溶液呈无色

D.P点时,溶液中除酚酞外还含有二种溶质

例4、某实验小组同学为了探究稀盐酸与NaOH能否发生化学反应,设计了如下方案。

【方案一】测定溶液pH的变化证明二者发生化学反应

(1)如图1,用pH传感器测定两溶液混合时pH的变化曲线,证明二者发生了化学反应。下列说法中正确的是___________(填字母)。

A.该实验是将稀盐酸滴加到氢氧化钠溶液中

B.a点溶液中所含溶质为NaOH

C.b点到c点的变化过程中,都没有发生化学反应

D.往c点溶液中加入Cu(OH)2,观察到无明显变化

【方案二】借助反应前后的温度变化证明二者发生化学反应

(2)小金同学在不使用温度计的情况下,通过图2所示装置进行实验,观察到___________的现象,证明二者发生了化学反应。

(3)小华同学提出,该现象不足以证明NaOH与稀盐酸发生了化学反应,他的理由是___________。

【方案三】利用图3实验证明二者发生化学反应

(4)实验过程中均无明显现象,则步骤Ⅱ中所加试剂为___________。

1.某同学在探究“酸与碱能否发生反应”时,用稀氢氧化钠溶液、稀盐酸和酸碱指示剂进行实验的过程见下图。下图所加试剂①②③依次是 ( )

A.稀氢氧化钠溶液、石蕊试液、稀盐酸

B.稀盐酸、石蕊试液、稀氢氧化钠溶液

C.稀氢氧化钠溶液、酚酞试液、稀盐酸

D.稀盐酸、酚酞试液、稀氢氧化钠溶液

2.某同学测得盐酸和氢氧化钠溶液反应过程中的变化,如图所示。下列说法正确的是( )

A.点对应的溶液能使紫色石蕊试液变蓝色

B.点表示参加反应的两种溶液的质量相等

C.点对应的溶液中含有和

D.到的过程中,溶液中的质量逐渐增加

3.实验小组用pH传感器探究稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应。实验操作和测定结果如图所示。下列说法错误的是( )

A.该实验中,甲溶液是氢氧化钠溶液

B.反应到40s时,稀盐酸和氢氧化钠溶液恰好完全反应

C.在20s时,所得溶液中溶质有NaC1和HCl

D.AB两点间的pH值变化可作为判断稀盐酸和氢氧化钠发生反应的依据

4.稀HCl和NaOH溶液混合后无明显现象,要证明两者已发生化学反应,下列操作及实验现象(或结果),不能证明反应发生的是( )

A.在混合液中加金属Zn,无气泡产生

B.在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色

C.在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀

D.用pH试纸测混合液的pH,测得pH等于7

5.某科学实验小组为了探究酸和碱的反应放热,使用了甲、乙装置。下列说法错误的是( )

A.通过甲装置右瓶的导管有气泡冒出可以说明此反应放热

B.通过乙装置饱和石灰水变浑浊可以说明此反应放热

C.甲装置左瓶试管中右导管是为了使稀硫酸更容易流进去

D.甲、乙均使用氢氧化钠溶液,未使用氢氧化钠固体,是为了更充分的反应

6.电导率是衡量溶液导电能力大小的物理量,在相同条件下,电导率与离子浓度(单位体积内的离子数)成正比。如图为盐酸和氢氧化钠溶液反应电导率曲线,以下分析不正确的是( )

A.电导率减小可能是由于溶液中离子数量逐渐减小

B.M点时NaOH溶液与稀盐酸恰好完全反应

C.N点时溶液中的离子数大于P点

D.该实验证明溶液中始终含有带电的粒子

7.向盛有少量硝酸镁溶液的烧杯中滴加氢氧化钾溶液至恰好完全反应。

(1)上述反应的实验现象为___________。

(2)图表示该反应前后溶液中存在的主要离子,图形代表的离子是___________(填离子符号)。

8.在科学上有很多反应是没有现象的,为了让无现象的实验变得有现象,某化学兴趣小组的同学设计了下列实验装置,先验证氢氧化钠能与二氧化碳反应,再探究石灰水能否和稀盐酸反应(实验前,弹簧夹K1、K2处于关闭状态)。

【实验步骤】

Ⅰ、打开分液漏斗活塞,将足量的氢氧化钠溶液注入锥形瓶中,立即关闭活塞;

Ⅱ、打开K1,观察到B中部分液体倒吸入A中,且A中有气泡产生,______(选填“能“或“不能”)说明氢氧化钠能与二氧化碳反应;

Ⅲ、打开K2,C中溶液分别倒吸入A、B中,若观察到B中______,说明氢氧化钙能和稀盐酸发生反应。

【实验思考】

实验前B中导管不能插到瓶底,这将使B瓶中留有部分溶液,其目的是______。

9.将40g稀盐酸逐滴加到20g溶质质量分数为4%的氢氧化钠的溶液中,边滴加边搅拌。随着稀盐酸的滴加,溶液的温度变化如图所示(不考虑反应过程中热量损失),试回答:

(1)由图知,稀盐酸与氢氧化钠溶液发生的反应是____(选填“放热”或“吸热”)反应。

(2)B处溶液的溶质是____(填化学式)。

(3)ABC三点中,表示碱性最强的点是____。

(4)计算恰好完全反应时所得溶液中溶质的质量分数。

1.如图所示,U形管中是滴有酚酞试液的蒸馏水,向左、右两管中分别同时逐滴滴加40克氢氧化钠稀溶液和36.5克稀盐酸。下列说法正确的是( )

A.开始时左边溶液呈蓝色,右边溶液呈红色

B.开始时左边溶液呈无色,右边溶液呈红色

C.充分反应后U形管中溶液可能呈红色

D.充分反应后U形管中溶液一定呈无色

2.下图为氢氧化钠溶液与稀盐酸反应过程中的pH随时间变化曲线,有关分析错误的( )

A.该实验是将氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中

B.a点对应溶液的溶质为氯化钠和氯化氢

C.b点表示氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应

D.a点到b点的曲线变化证明该反应放热

3.向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸直至过量,下列图像不能正确反映对应关系的是( )

A.B.C.D.

4.某实验小组用传感器探究稀氢氧化钠溶液与稀盐酸反应过程中温度和pH的变化,测定结果如图所示。下列说法正确的是( )

A.实验中溶液的温度一直升高、pH一直增大

B.氢氧化钠与盐酸的中和反应先放热后吸热

C.40s时溶液中的溶质为氢氧化钠和氯化钠

D.该实验是将稀氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中

5.某同学用氢氧化钠溶液与稀盐酸进行实验,如题图。

(1)能说明氢氧化钠溶液与稀盐酸发生反应的实验现象是__________。

(2)填写反应后D粒子的符号__________。

(3)下列物质能证明滴加的稀盐酸过量的是__________(填序号)

A.CuO B.AgNO3 C.CaCl2 D.pH试纸

6.在学习“酸碱中和反应”时,老师给大家变了一个魔术﹣﹣﹣使“水”变色的杯子,操作过程及现象如图所示。

老师揭秘:“空”杯子底部事先涂抹了某种无色液体,无色的“水”是事先用两种无色溶液混合而成.请回答下列问题:

(1)“空”杯内涂抹的物质呈______性(填“酸”或“碱”)。

(2)此过程中发生反应的化学方程式可能是______。

(3)最终溶液为无色,能否说明该溶液一定呈中性?请说明理由______。

7.取NaOH和NaCl的混合物2.1g放入烧杯中,加水溶解配制成20g的溶液,逐滴滴入溶质质量分数为7.3%的稀盐酸,溶液的pH与滴入稀盐酸质量的关系如图所示。

(1)当滴入稀盐酸的质量为11.2g时,溶液中的溶质是_______(填化学式);

(2)2.1g混合物中NaOH的质量为_______g;

(3)求当滴入10g稀盐酸时,反应后所得溶液中溶质的质量分数_______(写出计算过程,精确到0.1%)。

答案及解析

例1、D

【解析】A.随着反应进行,水的质量不断增大,当恰好完全反应后,随着稀盐酸的加入,水的质量不断增大。因为反应会生成水,所以水增加的速度先快后慢,该选项对应关系正确。

B.随着反应进行,氯化钠质量不断增大,当恰好完全反应后,氯化钠质量不再变化,该选项对应关系正确。

C.随着反应进行,氢氧化钠质量不断减小,当完全反应后氢氧化钠质量是0,该选项对应关系正确。

D.随着稀盐酸的加入,立即和氢氧化钠反应,一段时间内溶液中氯化氢质量是0,当完全反应后随着稀盐酸的不断加入,溶液中的氯化氢质量不断增大,该选项对应关系不正确。

故选D。

例2、D

【解析】

AB、根据甲图可知,稀盐酸和氢氧化钠反应,生成了水和氯化钠,发生了化学反应,属于化学变化。稀盐酸和氯化钠混合后,没有新物质生成,没有发生化学反应和化学变化,故A、B错误。

C、氢氧化钠溶液原来成碱性,滴入稀盐酸后,二者完全反应,反应后成中性。氯化钠溶液原来呈中性,滴入稀盐酸后呈酸性,故C错误。

D、酸碱中和的实质就是氢氧根离子和氢离子结合成水,故D正确。

例3、A

【解析】

A、由图示可知,N点放出的热量最多,N点表示氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应,pH=7,N点之后加入稀盐酸过量,溶液pH值逐渐变小,故选项说法错误。

B、N点放出的热量最多,N点表示氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应,故选项说法正确。

C、P点时,是恰好完全反应后继续滴加稀盐酸,稀盐酸过量,无色酚酞遇酸性溶液不变色,故选项说法正确。

D、P点时,是恰好完全反应后继续滴加稀盐酸,稀盐酸过量,P点时,溶液中除酚酞外还含有氯化钠、氯化氢两种溶质,故选项说法正确。

例4、 AC 红墨水向右移动 氢氧化钠固体溶于水放热,也能使红色墨水向右移动 无色酚酞溶液

【详解】

(1)A.由图1可知,溶液的pH由大于7到等于7,最后到小于7,说明该实验是将稀盐酸滴加到氢氧化钠溶液中,选项说法正确;

B.a点溶液的pH大于7,说明溶液显碱性,则溶液中所含溶质为NaCl、NaOH,选项说法错误;

C.从b点到c点的变化过程中,盐酸过量,没有新物质生成,所以没有发生化学反应,选项说法正确;

D.c点所示溶液的pH小于7,显酸性,其中的溶质是氯化钠和HCl,盐酸与氢氧化铜反应生成氯化铜和水,所以往c点溶液中加入Cu(OH)2,会观察到蓝色固体消失,溶液变成蓝色,选项说法错误。

故选AC。

(2)小金同学在不使用温度计的情况下,通过图2所示装置进行实验,观察到红墨水向右移动,证明二者发生了化学反应。

(3)氢氧化钠固体溶于水放热,也能使红色墨水向右移动,所以此方法不能证明氢氧化钠与稀盐酸发生了化学反应。

(4)分析整个实验过程步骤Ⅰ加入了过量的稀盐酸,如果发生了反应,溶液中就不存在氢氧化钠溶液,可以加入无色酚酞试液若溶液不变红说明反应发生了。

1.C

【解析】

由第二步烧杯中液体变为红色可知,①中试剂为碱NaOH溶液,②中为酚酞;加入试剂③后溶液变为无色,证明了碱被消耗,故可判断③是稀盐酸,酸与碱发生了中和反应;故选C。

2.C

【解析】

A、a 点对应的溶液pH小于7,呈酸性,能使紫色石蕊试液变红色,选项错误;

B、b 点表示参加反应的两种溶液刚好完全反应,但其质量并不相等,选项错误;

C、c 点对应的溶液pH大于7,氢氧化钠过量,溶质为 NaCl 和 NaOH,选项正确;

D、a 到 b的过程中,溶液中 NaCl 的质量逐渐增加,b时反应结束,氯化钠的质量达到最大,且不再改变,选项错误。

3.B

【解析】A、图像中pH值的变化是从小于7逐渐的增大到大于7,可知原溶液显酸性,然后不断的加入碱性溶液,使pH增大,说明是把氢氧化钠溶液滴加到稀盐酸中,甲溶液是氢氧化钠溶液,故A错正确。

B、反应到40s时,溶液pH值小于7,说明溶液呈酸性,稀盐酸过量,故B错误。

C、在20s时,溶液pH值小于7,说明溶液呈酸性,溶液中溶质有有NaC1和HCl,故C正确。

D、AB两点间的pH由小于7增大到大于7,说明盐酸被消耗,可作为判断稀盐酸和氢氧化钠发生反应的依据,故D正确。

故选B。

4.C

【解析】A、在混合液中加金属Zn,无气泡产生,说明溶液中不含稀盐酸,证明稀盐酸与氢氧化钠发生了反应,选项正确;

B、氢氧化钠溶液呈碱性,能够使酚酞试液变红,在混合液中加无色酚酞,溶液呈无色,说明溶液中不含氢氧化钠,证明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应,选项正确;

C、稀盐酸与反应后生成的氯化钠溶液中均含有氯离子,都能够与硝酸银反应生成氯化银白色沉淀,在混合液中加AgNO3溶液,有白色沉淀,不能判断溶液中是否含有稀盐酸,物质证明稀盐酸与氢氧化钠是否发生了反应,选项错误;

D.稀盐酸呈酸性,溶液的pH小于7,氢氧化钠溶液呈碱性,溶液的pH大于7,用pH试纸测混合液pH,测得pH等于7,说明溶液中既不会稀盐酸,也不含氢氧化钠,证明两种物质发生了反应,选项正确,故选C。

5.D

【解析】A、甲装置因为氢氧化钠和稀硫酸反应放热,导致瓶中空气受热溢出,导致右瓶导管口有气泡冒出,故A正确。

B、氢氧化钙的溶解度随温度升高而变小,故可以通过乙装置饱和石灰水变浑浊可以说明此反应放热,故B正确。

C、甲装置左瓶试管中右导管是为了使稀硫酸更容易流进去,故C正确。

D、甲、乙均使用氢氧化钠溶液,未使用氢氧化钠固体,是因为氢氧化钠固体溶于水放出大量的热,干扰实验,故D错误。

故选D。

6.A

【解析】

A.电导率与离子浓度(单位体积内的离子数)成正比,电导率减小,是由于溶液中离子浓度逐渐减小,随着氢氧化钠溶液的加入,溶液体积在变化,所以离子数量不一定在减小,符合题意。

B.NaOH溶液与稀盐酸生成氯化钠和水,恰好完全反应时,溶液中离子浓度最小,M点时电导率最低,不符合题意。

C.N点和P电的电导率相同,但N点的溶液体积比P点大,故溶液中的离子数大于P点,不符合题意。

D.该实验中电导率始终大于0,证明溶液中始终含有带电的粒子,不符合题意。

7.产生白色沉淀 K+

【解析】(1)硝酸镁溶液与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化镁白色沉淀和硝酸钾,反应中的实验现象为有白色沉淀生成;

(2)硝酸镁溶液与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化镁白色沉淀和硝酸钾,反应后氢氧化镁沉淀析出,溶液中含有的离子是硝酸根离子和钾离子,消失的是镁离子和氢氧根离子,结合反应微观示意图可知,表示的是钾离子

8. 能 溶液显无色 验证氢氧化钙能否和盐酸反应

【详解】

实验步骤:

Ⅱ、打开K1,观察到B中部分液体倒吸入A中,且A中有气泡产生,是因为氢氧化钠和二氧化碳反应生成了碳酸钠和水,碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,因此能说明氢氧化钠能与二氧化碳反应。

Ⅲ、打开K2,C中溶液分别倒吸入A、B中,观察到B中溶液呈无色,是因为氢氧化钙和盐酸反应生成氯化钙和水,因此能说明氢氧化钙能和稀盐酸反应

实验思考:

实验前B中号管不能插到瓶底,这将使B瓶中留有部分溶液,其目的是验证氢氧化钙能否和盐酸反应。

9.放热 NaCl A 2.925%

【解析】

(1)由图知,稀盐酸与氢氧化钠溶液发生的反应时溶液温度不断升高,是放热反应;

(2)氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,B处温度最高,说明刚好完全反应,溶液的溶质是氯化钠,化学式:NaCl;

(3)A点溶液为氢氧化钠溶液,溶液呈碱性;B点溶液呈中性;C点酸过量,溶液呈酸性,A、B、C三点中,表示碱性最强的点是A;

(4)恰好完全反应时,反应的氢氧化钠的质量为:20g×4%=0.8g;

设恰好完全反应生成氯化钠的质量为x

x=1.17g

恰好完全反应时溶质的质量分数为:。

1.C

【解析】

充分反应只能说其一是没有剩余,而不能理解为两者就一定恰好完全反应。

A、氢氧化钠呈碱性,能使酚酞变红,开始时左边为红色,不是蓝色,故A错误;

B、氢氧化钠呈碱性,能使酚酞变红,开始时左边为红色,不是无色,故B错误;

C、充分反应后溶液可能呈碱性,故溶液可能为红色,故C正确;

D、充分反应后,由于加入的酸和碱的量没有明确说明浓度,所以不能确定此时溶液是酸性还是碱性,即溶液的酸碱性不确定,所以颜色不确定,故D错误。

2.D

【解析】

A、由反应前溶液pH小于7可知,该实验是将氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中,不符合题意;

B、a点溶液pH小于7,说是盐酸有剩余,对应溶液的溶质为氯化钠和氯化氢 ,不符合题意;

C、b点溶液pH等于7,表示氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应 ,不符合题意;

D、a点到b点的曲线变化只能表示出反应时pH的变化,不能证明该反应放热 ,符合题意。

3.D

【解析】

A、向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸,氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,生成沉淀的质量由0开始逐渐增加,直至氢氧化钡完全反应,选项正确;

B、加入稀硫酸前,氢氧化钡溶液中含有水,水的质量大于0,加入稀硫酸后,硫酸与氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和水,溶液中增加的水的质量是稀硫酸中的水与反应生成的水,氢氧化钡完全反应后再加入稀硫酸,增加的水的质量只是稀硫酸中的水,水增加的幅度减小,选项正确;

C、向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸,氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,此阶段溶液中硫酸的质量为零,当氢氧化钡完全反应后,再加入稀硫酸,溶液中硫酸的质量不断增加,选项正确;

D、向一定质量的氢氧化钡溶液中逐滴加入稀硫酸,氢氧化钡与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,当加入的稀硫酸过量后,溶液中不再有氢氧化钡,即氢氧化钡的质量为零,选项错误;

4.D

【解析】

A、由温度的变化图,实验中溶液的温度不是一直升高,故选项说法错误。

B、氢氧化钠与盐酸的中和反应属于放热反应,完全反应后,随着氢氧化钠溶液的加入,温度逐渐降低,故选项说法错误。

C、40s时放出的热量还没有达到最高,且溶液呈酸性,还没有完全反应,稀盐酸有剩余,40s时溶液中的溶质为氯化氢和氯化钠,故选项说法错误。

D、图象中pH值的变化是从小于7逐渐的增大到大于7,可知原溶液显酸性,然后不断的加入碱性溶液,该实验是将稀氢氧化钠溶液滴入稀盐酸中,故选项说法正确。

5.溶液的红色褪去 H2O AD

【解析】

(1)酚酞遇碱性溶液变红色,遇酸溶液、盐溶液不变色,氢氧化钠是碱会使酚酞变红,滴入盐酸后,两者发生中和反应生成氯化钠和水,不会使酚酞变色,所以现象为:溶液的红色褪去。

(2)盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,氯化钠由氯离子和钠离子构成,水由水分子构成,所以D为水分子,粒子符号为:H2O。

(3)A.氧化铜能和盐酸反应生成氯化铜和水,氯化铜溶液为蓝色,有明显现象,能证明滴加稀盐酸过量,故A正确。

B.硝酸银能和稀盐酸反应生成氯化银沉淀,有明显现象,但是AgNO3溶液与NaCl同样会生成沉淀,不能证明滴加稀盐酸过量,故B错误。

C.氯化钙不和盐酸反应,无明显现象,不能证明滴加稀盐酸过量,故C错误。

D. pH试纸能测量溶液的pH值,若溶液pH值小于7,则溶液呈酸性,能证明滴加稀盐酸过量,故D正确。

6. 碱 NaOH+HCl=NaCl+H2O 不能,因为酚酞在酸性溶液中也呈无色

【详解】

(1)根据颜色的变化,“空”杯内涂抹的物质可能是碱溶液(如NaOH),无色的“水”是酸溶液和酚酞试液混合而成,故“空”杯内涂抹的物质呈碱性。

(2)此过程中发生反应是氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水,反应的化学方程式可能是NaOH+HCl═NaCl+H2O。

(3)最终溶液为无色,不能说明该溶液一定呈中性,因为酚酞在酸性溶液中也呈无色,也就是说,如果溶液呈酸性,最后也是无色的。

7. HCl和NaCl 滴入10g稀盐酸时,设参加反应的氢氧化钠的质量为x,生成氯化钠的质量为y

解得:x=0.8g ,y=1.17g

所以2.1g混合物中NaOH的质量为0.8g 求当滴入10g稀盐酸时,所得溶液中的溶质的质量:

所得溶液的质量:

所得溶液中溶质的质量分数:

所得溶液中溶质的质量分数为8.2%

2023-2024学年上学期浙教版科学九年级“冲刺重高”讲义(五)

酸碱之间的反应

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿