第14课 走一步,再走一步 第2课时-2023-2024学年初中语文部编版七年级上册课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课 走一步,再走一步 第2课时-2023-2024学年初中语文部编版七年级上册课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-12 22:47:26 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第14课 走一步,再走一步

第2课时

莫顿·亨特

01

学习课文环境描写、心理描写的方法,掌握以小见大的写作技巧。(重点)

课时目标

02

培养学生坚韧不拔、勇于战胜困难的品格。

品读环境描写

【一】

1.文章开头为什么突出“酷热”?

答案 开头一段主要写孩子们为什么想到去爬悬崖。写天气的酷热,就写出了孩子们想去爬悬崖的原因,即酷热使人烦躁,小伙伴们玩厌了正在玩的游戏,从而想到很久没有爬悬崖。“酷热”既点明了事件发生的气候状况,说明这一天给人的印象很深刻,又是下文爬悬崖的情节起因。“灼人的热浪”起强调作用。

2.找出文中有关环境描写的语句,分析其作用。

答案 (1)语句:“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长,太阳已经没在西边低矮的树梢下,夜幕开始降临。周围一片寂静。”“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊。”

(2)作用:暗淡、沉寂的自然环境描写烘托了人物的恐惧心理。悬崖已令“我”恐惧不堪,再加上如此寂静、黑暗的环境,可见“我”的无助与恐慌,同时也暗示了“我”在悬崖上待的时间长。

环境描写的作用

①交代故事发生的时间、地点、天气、背景等。

②渲染某种气氛,奠定文章的感情基调。

③烘托人物的形象特点、内心情感、处境等。

④推动下文故事情节的发展,为后文做铺垫。

⑤暗示人物命运,突出文章中心。

知识链接

分析人物形象,学习心理描写

【二】

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”无论是绘画还是观景,都要选择不同的角度。这样,画画才能画出新意,观景才能观出新意。对一些意蕴丰富的文章也应如此,应从多个方面去想,读得有创意,提高阅读质量。(提示:本文可以从各个人物的角度创意阅读。)

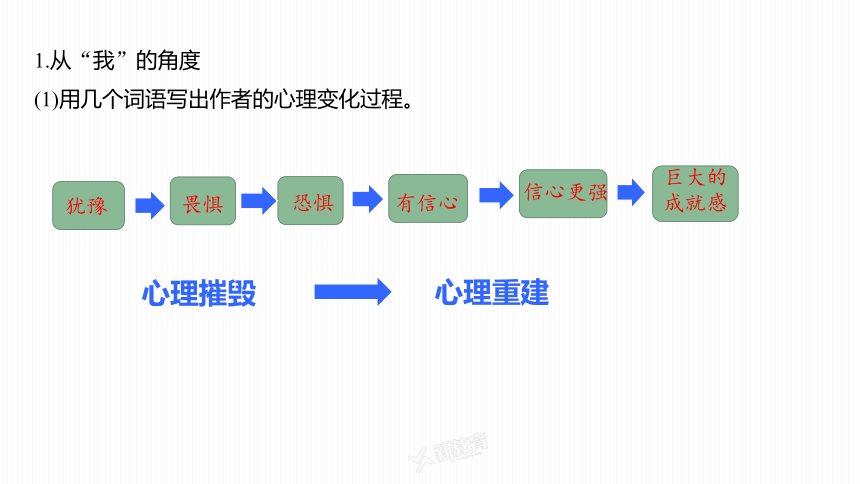

1.从“我”的角度

(1)用几个词语写出作者的心理变化过程。

犹豫

畏惧

恐惧

巨大的成就感

有信心

心理摧毁

心理重建

信心更强

(2)体弱、胆怯的“我”为什么要去爬悬崖?文章哪些语句体现了“我”的孤独无助、极度恐惧?

答案 因为好朋友杰里的话刺激了“我”的自尊心、好胜心,于是“我”冒险去爬悬崖。

“蹲在石架上,心惊肉跳”“看伙伴爬悬崖,几乎晕倒”等体现了“我”的孤独无助、极度恐惧。

(3)默读课文,圈点勾画出表现“我”心理活动的语句,并以作批注的方式分析本文心理描写的方法。

答案 ①直接心理描写。a.内心独白:“我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃。”b.幻觉描写:“我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。”

②间接心理描写。a.动作描写,“我缓慢地爬着,尽可能贴近里侧,紧紧地扒住岩石的表面。其他的孩子则站在靠近边缘的地方,这种情景让我感到反胃,我偷偷地抓住背后的岩石。”形象地写出了“我”的小心翼翼、恐慌畏惧。b.语言描写,“我不行!我会掉下去的!我会摔死的!”“不,我不行!太远了,太困难了!我做不到!”表现了“我”的极度恐惧。c.环境描写,“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长,太阳已经没在西边低矮的树梢下,夜幕开始降临。”烘托了“我”的无助与恐慌。

(4)文章两次写到“我”哭,原因一样吗?(提示:找到写“我”哭的句子,分析原因。)

答案 原因不一样。前一次:哭泣是因为“我”在石架上,上不去下不来,感到无助又害怕。后一次:抽噎是因为“我”脱险后,产生了巨大的成就感,喜极而泣,像完成了一个巨大的任务一样。

心理描写

对人物内心的思想活动进行描写,以反映人物的性格,展示人物的内心世界。

知识链接

2.从“父亲”的角度

父亲为什么不直接把孩子抱下来?从中看出这是一位怎样的父亲?如果是母亲的话,她又会怎样做?你能想象一下吗?

答案 (1)这是一位真正爱自己的孩子的父亲,他不像别的父亲,爬上石架把儿子抱下来,而是让“我”通过“走一步再走一步”下山。这是为了锻炼孩子的勇气和毅力。如果他对孩子百依百顺,那只会让他更加娇气,永远都软弱无能。只有在磨炼下才能成好钢,没有磨炼的只会是锈铁。所以这位父亲是一位对孩子负责、真正爱孩子的父亲。

父亲是一个善于引导、懂得教育、帮助孩子成长的好父亲。父亲懂得怎样训练孩子,自己只给予指导、鼓励,这样可以使一个孱弱的孩子获得信心,变得勇敢。父亲让孩子认识到:路要自己走,不能总是让大人抱着走;在自己走的过程中,要从大人那里接受经验。课文中的父亲看到孩子在悬崖上下不来,明知有危险,可他并没有跑上去救孩子。因为这位父亲深知,如果自己救孩子,孩子的能力就毫无长进。父亲让孩子自己下来,经受一次历练,增长勇气和经验。事实证明,作者确实获得了永生难忘的经验。

(2)文中说母亲一直告诫“我”不能冒险。在母亲的庇护下,“我”可能变得非常懦弱。如果杰里通知的是母亲的话,可能她会声嘶力竭地叫“我”别动,吓得脸色苍白,叫一大帮人来。之后母亲可能不允许我跨出家门半步,不准“我”与杰里玩。

1.我( ):时间过的真慢啊,我已经全身麻木了,我还能撑多久?我不知道。我还能回家吗?不知道,不知道,我不敢想,也不愿想。就让我这么趴着, 一直趴着……

2.爸爸、杰里( ):莫顿!莫顿!

3.我( ):好像是杰里的声音?还有……爸爸?是爸爸!但是他能做什么?他是个粗壮的中年人,他爬不上来。即使他爬上来了,又能怎样?

4.爸爸( ):哦,儿子,现在,下来。要吃晚饭了。

5.我( ):我不行!我会掉下去的!我会摔死的!

6.爸爸( ):你能爬上去,你就能下来,我会给你照亮。

7.我( ):不,我不行!太远了,太困难了!我做不到!

8.爸爸( ):听我说,儿子。不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到。看着我手电光指的地方,看到那块石头没有?

9.我( ):看到了。

爸爸的指导

煎熬、绝望

着急

惊喜、怀疑

安慰 平静

鼓励

踏实 有信心

品读一下,用什么语气朗读我和爸爸的对话?你读出了“我”和爸爸怎样的心理状态?

坚定

恐惧

怒吼

这是一个真正爱自己孩子,对孩子负责的父亲

这是一个善于引导、懂得教育、帮助孩子成长的好父亲。

这是一个指导、鼓励孩子,使一个孱弱的孩子获得信心,变得勇敢的好父亲。

这是一个________的父亲。

3.从杰里的角度

杰里抛下“我”还是和大家一起走了,这样的做法是不对的。你认为他有做得对的地方吗?

答案 一开始,杰里丢下“我”,和小伙伴走了,这是不对的。但天越来越黑了,他见“我”没回来,便告诉了“我”的父亲,寻求大人的帮助,把“我”从危险的边缘救了回来。这是杰里做得对的地方。

4.从四个孩子的角度

你赞成四个小伙伴的做法吗?

答案 不赞成。当自己的朋友遇到困难的时候,这四个孩子不仅不去拉自己的朋友一把,反而雪上加霜地嘲讽朋友,把他一个人留在危险的石架上,这种做法是很不应该的,人与人之间要互相帮助。

探究文章主旨,概括写作方法

【三】

1.标题“走一步,再走一步”有何深刻含义?

答案 走完一步,再走一步,而且要认真地走好每一步,一步一步坚持不懈地走下去。一个小困难克服之后,再克服另一个小困难,最终克服大困难。

2.本文为突出主题采用了什么写作手法?

答案 本文写的是“我”在父亲的引导下,小心翼翼地走一步,再走一步,终于战胜了陡峭的山崖这件小事,但作者却从这件小事中明白了一个深刻的道理:在困难面前不应该畏难怯步,而要冷静地分析困难,化解困难,要就近起步,由易入手,循序渐进,坚持到底。这样就可能积小胜为大胜,促使困难向胜利转化。这个道理让作者受益终生。通过亲身经历的一件小事说明人生道理,这种以小见大、由事推理的写法值得学习。

3.读完故事,你从中得到了什么启示?

答案 (示例一)从这篇课文中,可以学到作者小时候在那座悬崖上所学到的经验,这是战胜一切艰难险阻的人生经验。无论怎样的危险和困难,只要把它分解开来,分解为一小步一小步,困难就不大了。作者由一件小事感悟到一个人生哲理。这也启示我们:在生活中要善于感悟,在生活中走好每一步,要一步一步坚持不懈地走下去。

(示例二)在人生的旅途上,我们不可能一帆风顺;遇到困难,都是很正常的。只要我们不失自信,牢记“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到”,那无论什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。

4.请从所学知识中找出几句关于困难与挫折的名言警句。

答案 ①我要扼住命运的咽喉。——贝多芬

②最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。——罗曼·罗兰

③山重水复疑无路,柳暗花明又一村。——陆游

④人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。

——奥斯特洛夫斯基

1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地。作为上尉飞行员的莫顿·亨特接受了一项几乎不可能完成的任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他不断告诫自己,下面,只是飞越荷兰,这并不难,然后,是飞临德国,根本不须想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。

就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务。当他接受盟军的奖励时,他说:“我之所以成为孤胆英雄,完全是因为我小时候一段经历的启示。一步又一步,终会达到自己的目标。”

拓展链接

《走一步再走一步》

人生没有套路

说 我就应该是这个模样

改变从打破开始

成长就此处出发

骑在人生的崖壁上

或许眼睛更亮——

嘲笑和救助共存

绝望和希望相生

不要回头

不要恐慌

相信自己

相信明天的太阳依旧

光芒万丈

莫问路在何处

路就在脚的下方

蜗牛走一步再走一步

能吃上成熟的葡萄

骆驼走一步再走一步

能穿越大漠穷秋

生命就在磨折和冒险中延伸

远方就在一步一步的尽头

……

教

师

寄

语

同学们,《走一步,再走一步》叙写“我”在父亲的引导下,小心翼翼地走一步,再走一步,终于战胜了陡峭的山崖这件小事,从这件小事中作者明白了一个深刻的道理:在困难面前不应该畏难怯步,而要冷静地分析困难,化解困难,要就近起步,由易入手,循序渐进,坚持到底。这样就可能积小胜为大胜,促使困难向胜利转化。让我们在人生的道路上迎难而上,奋勇向前!

小 结

本课结束

第14课 走一步,再走一步

第2课时

莫顿·亨特

01

学习课文环境描写、心理描写的方法,掌握以小见大的写作技巧。(重点)

课时目标

02

培养学生坚韧不拔、勇于战胜困难的品格。

品读环境描写

【一】

1.文章开头为什么突出“酷热”?

答案 开头一段主要写孩子们为什么想到去爬悬崖。写天气的酷热,就写出了孩子们想去爬悬崖的原因,即酷热使人烦躁,小伙伴们玩厌了正在玩的游戏,从而想到很久没有爬悬崖。“酷热”既点明了事件发生的气候状况,说明这一天给人的印象很深刻,又是下文爬悬崖的情节起因。“灼人的热浪”起强调作用。

2.找出文中有关环境描写的语句,分析其作用。

答案 (1)语句:“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长,太阳已经没在西边低矮的树梢下,夜幕开始降临。周围一片寂静。”“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊。”

(2)作用:暗淡、沉寂的自然环境描写烘托了人物的恐惧心理。悬崖已令“我”恐惧不堪,再加上如此寂静、黑暗的环境,可见“我”的无助与恐慌,同时也暗示了“我”在悬崖上待的时间长。

环境描写的作用

①交代故事发生的时间、地点、天气、背景等。

②渲染某种气氛,奠定文章的感情基调。

③烘托人物的形象特点、内心情感、处境等。

④推动下文故事情节的发展,为后文做铺垫。

⑤暗示人物命运,突出文章中心。

知识链接

分析人物形象,学习心理描写

【二】

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”无论是绘画还是观景,都要选择不同的角度。这样,画画才能画出新意,观景才能观出新意。对一些意蕴丰富的文章也应如此,应从多个方面去想,读得有创意,提高阅读质量。(提示:本文可以从各个人物的角度创意阅读。)

1.从“我”的角度

(1)用几个词语写出作者的心理变化过程。

犹豫

畏惧

恐惧

巨大的成就感

有信心

心理摧毁

心理重建

信心更强

(2)体弱、胆怯的“我”为什么要去爬悬崖?文章哪些语句体现了“我”的孤独无助、极度恐惧?

答案 因为好朋友杰里的话刺激了“我”的自尊心、好胜心,于是“我”冒险去爬悬崖。

“蹲在石架上,心惊肉跳”“看伙伴爬悬崖,几乎晕倒”等体现了“我”的孤独无助、极度恐惧。

(3)默读课文,圈点勾画出表现“我”心理活动的语句,并以作批注的方式分析本文心理描写的方法。

答案 ①直接心理描写。a.内心独白:“我犹豫了。我渴望像他们一样勇敢和活跃。”b.幻觉描写:“我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到那就是我。”

②间接心理描写。a.动作描写,“我缓慢地爬着,尽可能贴近里侧,紧紧地扒住岩石的表面。其他的孩子则站在靠近边缘的地方,这种情景让我感到反胃,我偷偷地抓住背后的岩石。”形象地写出了“我”的小心翼翼、恐慌畏惧。b.语言描写,“我不行!我会掉下去的!我会摔死的!”“不,我不行!太远了,太困难了!我做不到!”表现了“我”的极度恐惧。c.环境描写,“时间在慢慢地过去。影子在慢慢拉长,太阳已经没在西边低矮的树梢下,夜幕开始降临。”烘托了“我”的无助与恐慌。

(4)文章两次写到“我”哭,原因一样吗?(提示:找到写“我”哭的句子,分析原因。)

答案 原因不一样。前一次:哭泣是因为“我”在石架上,上不去下不来,感到无助又害怕。后一次:抽噎是因为“我”脱险后,产生了巨大的成就感,喜极而泣,像完成了一个巨大的任务一样。

心理描写

对人物内心的思想活动进行描写,以反映人物的性格,展示人物的内心世界。

知识链接

2.从“父亲”的角度

父亲为什么不直接把孩子抱下来?从中看出这是一位怎样的父亲?如果是母亲的话,她又会怎样做?你能想象一下吗?

答案 (1)这是一位真正爱自己的孩子的父亲,他不像别的父亲,爬上石架把儿子抱下来,而是让“我”通过“走一步再走一步”下山。这是为了锻炼孩子的勇气和毅力。如果他对孩子百依百顺,那只会让他更加娇气,永远都软弱无能。只有在磨炼下才能成好钢,没有磨炼的只会是锈铁。所以这位父亲是一位对孩子负责、真正爱孩子的父亲。

父亲是一个善于引导、懂得教育、帮助孩子成长的好父亲。父亲懂得怎样训练孩子,自己只给予指导、鼓励,这样可以使一个孱弱的孩子获得信心,变得勇敢。父亲让孩子认识到:路要自己走,不能总是让大人抱着走;在自己走的过程中,要从大人那里接受经验。课文中的父亲看到孩子在悬崖上下不来,明知有危险,可他并没有跑上去救孩子。因为这位父亲深知,如果自己救孩子,孩子的能力就毫无长进。父亲让孩子自己下来,经受一次历练,增长勇气和经验。事实证明,作者确实获得了永生难忘的经验。

(2)文中说母亲一直告诫“我”不能冒险。在母亲的庇护下,“我”可能变得非常懦弱。如果杰里通知的是母亲的话,可能她会声嘶力竭地叫“我”别动,吓得脸色苍白,叫一大帮人来。之后母亲可能不允许我跨出家门半步,不准“我”与杰里玩。

1.我( ):时间过的真慢啊,我已经全身麻木了,我还能撑多久?我不知道。我还能回家吗?不知道,不知道,我不敢想,也不愿想。就让我这么趴着, 一直趴着……

2.爸爸、杰里( ):莫顿!莫顿!

3.我( ):好像是杰里的声音?还有……爸爸?是爸爸!但是他能做什么?他是个粗壮的中年人,他爬不上来。即使他爬上来了,又能怎样?

4.爸爸( ):哦,儿子,现在,下来。要吃晚饭了。

5.我( ):我不行!我会掉下去的!我会摔死的!

6.爸爸( ):你能爬上去,你就能下来,我会给你照亮。

7.我( ):不,我不行!太远了,太困难了!我做不到!

8.爸爸( ):听我说,儿子。不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到。看着我手电光指的地方,看到那块石头没有?

9.我( ):看到了。

爸爸的指导

煎熬、绝望

着急

惊喜、怀疑

安慰 平静

鼓励

踏实 有信心

品读一下,用什么语气朗读我和爸爸的对话?你读出了“我”和爸爸怎样的心理状态?

坚定

恐惧

怒吼

这是一个真正爱自己孩子,对孩子负责的父亲

这是一个善于引导、懂得教育、帮助孩子成长的好父亲。

这是一个指导、鼓励孩子,使一个孱弱的孩子获得信心,变得勇敢的好父亲。

这是一个________的父亲。

3.从杰里的角度

杰里抛下“我”还是和大家一起走了,这样的做法是不对的。你认为他有做得对的地方吗?

答案 一开始,杰里丢下“我”,和小伙伴走了,这是不对的。但天越来越黑了,他见“我”没回来,便告诉了“我”的父亲,寻求大人的帮助,把“我”从危险的边缘救了回来。这是杰里做得对的地方。

4.从四个孩子的角度

你赞成四个小伙伴的做法吗?

答案 不赞成。当自己的朋友遇到困难的时候,这四个孩子不仅不去拉自己的朋友一把,反而雪上加霜地嘲讽朋友,把他一个人留在危险的石架上,这种做法是很不应该的,人与人之间要互相帮助。

探究文章主旨,概括写作方法

【三】

1.标题“走一步,再走一步”有何深刻含义?

答案 走完一步,再走一步,而且要认真地走好每一步,一步一步坚持不懈地走下去。一个小困难克服之后,再克服另一个小困难,最终克服大困难。

2.本文为突出主题采用了什么写作手法?

答案 本文写的是“我”在父亲的引导下,小心翼翼地走一步,再走一步,终于战胜了陡峭的山崖这件小事,但作者却从这件小事中明白了一个深刻的道理:在困难面前不应该畏难怯步,而要冷静地分析困难,化解困难,要就近起步,由易入手,循序渐进,坚持到底。这样就可能积小胜为大胜,促使困难向胜利转化。这个道理让作者受益终生。通过亲身经历的一件小事说明人生道理,这种以小见大、由事推理的写法值得学习。

3.读完故事,你从中得到了什么启示?

答案 (示例一)从这篇课文中,可以学到作者小时候在那座悬崖上所学到的经验,这是战胜一切艰难险阻的人生经验。无论怎样的危险和困难,只要把它分解开来,分解为一小步一小步,困难就不大了。作者由一件小事感悟到一个人生哲理。这也启示我们:在生活中要善于感悟,在生活中走好每一步,要一步一步坚持不懈地走下去。

(示例二)在人生的旅途上,我们不可能一帆风顺;遇到困难,都是很正常的。只要我们不失自信,牢记“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到”,那无论什么样的艰难险阻都将被你踩在脚下。

4.请从所学知识中找出几句关于困难与挫折的名言警句。

答案 ①我要扼住命运的咽喉。——贝多芬

②最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。——罗曼·罗兰

③山重水复疑无路,柳暗花明又一村。——陆游

④人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。

——奥斯特洛夫斯基

1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地。作为上尉飞行员的莫顿·亨特接受了一项几乎不可能完成的任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他不断告诫自己,下面,只是飞越荷兰,这并不难,然后,是飞临德国,根本不须想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。

就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务。当他接受盟军的奖励时,他说:“我之所以成为孤胆英雄,完全是因为我小时候一段经历的启示。一步又一步,终会达到自己的目标。”

拓展链接

《走一步再走一步》

人生没有套路

说 我就应该是这个模样

改变从打破开始

成长就此处出发

骑在人生的崖壁上

或许眼睛更亮——

嘲笑和救助共存

绝望和希望相生

不要回头

不要恐慌

相信自己

相信明天的太阳依旧

光芒万丈

莫问路在何处

路就在脚的下方

蜗牛走一步再走一步

能吃上成熟的葡萄

骆驼走一步再走一步

能穿越大漠穷秋

生命就在磨折和冒险中延伸

远方就在一步一步的尽头

……

教

师

寄

语

同学们,《走一步,再走一步》叙写“我”在父亲的引导下,小心翼翼地走一步,再走一步,终于战胜了陡峭的山崖这件小事,从这件小事中作者明白了一个深刻的道理:在困难面前不应该畏难怯步,而要冷静地分析困难,化解困难,要就近起步,由易入手,循序渐进,坚持到底。这样就可能积小胜为大胜,促使困难向胜利转化。让我们在人生的道路上迎难而上,奋勇向前!

小 结

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首