第15课 《诫子书》第2课时 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 《诫子书》第2课时 课件(共16张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-12 22:43:05 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第15课 诫子书

诸葛亮

第2课时

01

品味精彩语句,体会对偶修辞手法和双重否定句式的表达效果。

课时目标

02

深入领悟文章主旨,思考其现实意义。(难点)

品味精彩语句

【一】

1.文中多处运用了“非……无以……”的句式,请摘抄出来,谈一谈这样写的好处。

答案 “非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”“非学无以广才,非志无以成学。”

这些句子是双重否定句,换成肯定句就成了“淡泊以明志,宁静以致远”“学以广才,志以成学”。这样表达的意思虽然没有改变,但是不如原句有感染力,不如原句语气强烈。原句有力地强调了“淡泊”“宁静”的重要性,为读者清晰地呈现了“学”“才”“志”三者的关系。

2.文中还有许多运用对偶修辞的句子,请诵读这些句子,体会其表达效果。

答案 (示例)“静以修身,俭以养德。”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。”“淫慢则不能励精,险躁则不能治性。”

表达效果:精简地传递了作者的意图,鲜明地表述了作者的观点。精简的表达源于清晰的思维,更易被人接受;句子整齐,读来朗朗上口,有音韵感、节奏感,而且意蕴深厚,便于记忆。

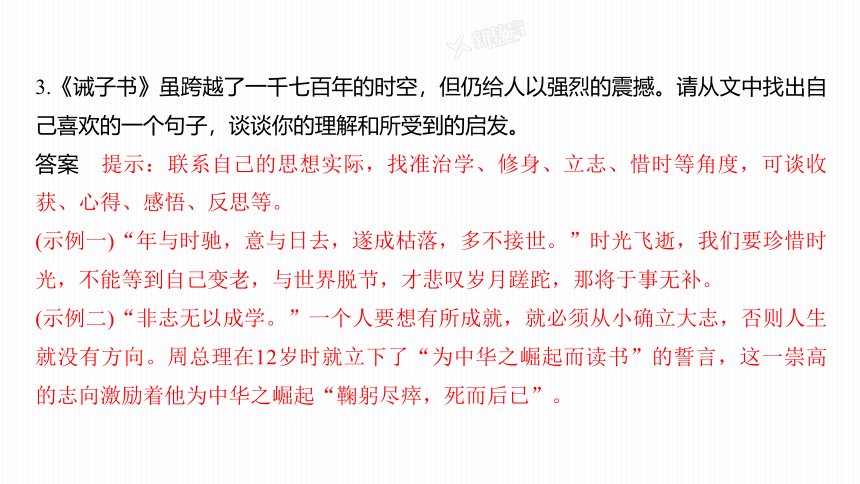

3.《诫子书》虽跨越了一千七百年的时空,但仍给人以强烈的震撼。请从文中找出自己喜欢的一个句子,谈谈你的理解和所受到的启发。

答案 提示:联系自己的思想实际,找准治学、修身、立志、惜时等角度,可谈收获、心得、感悟、反思等。

(示例一)“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。”时光飞逝,我们要珍惜时光,不能等到自己变老,与世界脱节,才悲叹岁月蹉跎,那将于事无补。

(示例二)“非志无以成学。”一个人要想有所成就,就必须从小确立大志,否则人生就没有方向。周总理在12岁时就立下了“为中华之崛起而读书”的誓言,这一崇高的志向激励着他为中华之崛起“鞠躬尽瘁,死而后已”。

领悟文章主旨

【二】

成才

立 志

学 习

惜 时

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”

“非学无以广才,非志无以成学”

1.诸葛亮围绕学习告诫儿子,成才需要具备几个条件?这几个条件之间有什么关系?

“夫学须静也,才须学也"

“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及”。

三者的关系:诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者互相联系,缺一不可。志向是成才的前提和基础,志向的培养又必须磨砺品德。

2.怎样理解文中的“静”?

答案 “静”是《诫子书》中的一个关键词语。

“静”是修身养德的基础。“静以修身,俭以养德”,要求人们的内心世界始终保持宁静专一,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。

“静”是学习的前提。“静”指一种屏除杂念干扰而宁静专一的精神状态。在这种状态中,人可以心无旁骛地学习,可以安静地沉思,可以安静地反思自己的作为。

要做到“静”,自然要屏除名利的束缚和干扰,这就是“淡泊”。只有做到“淡泊”和“宁静”,才能明确志向,坚定志向,并最终实现远大目标。

3.“俭以养德”与“静”有何关系?

答案 因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

1.俭,德之共也;侈,恶之大也。

——先秦《左传》

2.历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。

——李商隐

3.一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物务维艰。

——朱柏庐《朱子家训》

对比修身之道

【三】

曾国藩临终前也曾写下《诫子书》告诫后代子孙。对比课文,两文强调的修身之道有何相同之处?请谈谈对你的启发。

自修之道,莫难于养心;养心之难,又在慎独①。能慎独,则内省不疚,可以对天地质鬼神。人无一内愧之事,则天君泰然。此心常快足宽平,是人生第一自强之道,第一寻乐之方,守身之先务②也。(选自曾国藩《诫子书》)

[注] ①慎独:在独处时能谨慎不苟。②先务:首要的事务。

答案 (1)诸葛亮《诫子书》中讲的修身之道是“静”,曾国藩《诫子书》中讲的修身之道是“慎独”。两者都强调了宁静(独处)时的专心致志。

(2)启示:若想提高自身的修养,应持宁静从容的心态,不为外物所左右,专心如一,这样才能有所成就。

静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

真正的智慧, 可以超越时空历久弥新,愿这些经典的语句伴随我们大家行走一生。

古代家训,大都浓缩了作者毕生的生活经历、人生体验和学术思想等方面内容,不仅他的子孙从中获益颇多,就是今人读来也大有可借鉴之处。诸葛亮的《诫子书》就是这样一篇充满智慧之语的家训,是古代家训中的名作。文章阐述修身养性、治学做人的深刻道理,读来发人深省,将普天下为人父者的爱子之情表达得非常深切,成为后世历代学子修身立志的名篇。

小 结

本课结束

第15课 诫子书

诸葛亮

第2课时

01

品味精彩语句,体会对偶修辞手法和双重否定句式的表达效果。

课时目标

02

深入领悟文章主旨,思考其现实意义。(难点)

品味精彩语句

【一】

1.文中多处运用了“非……无以……”的句式,请摘抄出来,谈一谈这样写的好处。

答案 “非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”“非学无以广才,非志无以成学。”

这些句子是双重否定句,换成肯定句就成了“淡泊以明志,宁静以致远”“学以广才,志以成学”。这样表达的意思虽然没有改变,但是不如原句有感染力,不如原句语气强烈。原句有力地强调了“淡泊”“宁静”的重要性,为读者清晰地呈现了“学”“才”“志”三者的关系。

2.文中还有许多运用对偶修辞的句子,请诵读这些句子,体会其表达效果。

答案 (示例)“静以修身,俭以养德。”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。”“淫慢则不能励精,险躁则不能治性。”

表达效果:精简地传递了作者的意图,鲜明地表述了作者的观点。精简的表达源于清晰的思维,更易被人接受;句子整齐,读来朗朗上口,有音韵感、节奏感,而且意蕴深厚,便于记忆。

3.《诫子书》虽跨越了一千七百年的时空,但仍给人以强烈的震撼。请从文中找出自己喜欢的一个句子,谈谈你的理解和所受到的启发。

答案 提示:联系自己的思想实际,找准治学、修身、立志、惜时等角度,可谈收获、心得、感悟、反思等。

(示例一)“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。”时光飞逝,我们要珍惜时光,不能等到自己变老,与世界脱节,才悲叹岁月蹉跎,那将于事无补。

(示例二)“非志无以成学。”一个人要想有所成就,就必须从小确立大志,否则人生就没有方向。周总理在12岁时就立下了“为中华之崛起而读书”的誓言,这一崇高的志向激励着他为中华之崛起“鞠躬尽瘁,死而后已”。

领悟文章主旨

【二】

成才

立 志

学 习

惜 时

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”

“非学无以广才,非志无以成学”

1.诸葛亮围绕学习告诫儿子,成才需要具备几个条件?这几个条件之间有什么关系?

“夫学须静也,才须学也"

“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及”。

三者的关系:诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者互相联系,缺一不可。志向是成才的前提和基础,志向的培养又必须磨砺品德。

2.怎样理解文中的“静”?

答案 “静”是《诫子书》中的一个关键词语。

“静”是修身养德的基础。“静以修身,俭以养德”,要求人们的内心世界始终保持宁静专一,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。

“静”是学习的前提。“静”指一种屏除杂念干扰而宁静专一的精神状态。在这种状态中,人可以心无旁骛地学习,可以安静地沉思,可以安静地反思自己的作为。

要做到“静”,自然要屏除名利的束缚和干扰,这就是“淡泊”。只有做到“淡泊”和“宁静”,才能明确志向,坚定志向,并最终实现远大目标。

3.“俭以养德”与“静”有何关系?

答案 因为节俭方可清心寡欲,避免浪费。这就要求人们的内心世界始终保持宁静,不会为贪图丰厚的物质享受而分神劳力。“俭以养德”是建立在“静”的基础上的美德。

1.俭,德之共也;侈,恶之大也。

——先秦《左传》

2.历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。

——李商隐

3.一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物务维艰。

——朱柏庐《朱子家训》

对比修身之道

【三】

曾国藩临终前也曾写下《诫子书》告诫后代子孙。对比课文,两文强调的修身之道有何相同之处?请谈谈对你的启发。

自修之道,莫难于养心;养心之难,又在慎独①。能慎独,则内省不疚,可以对天地质鬼神。人无一内愧之事,则天君泰然。此心常快足宽平,是人生第一自强之道,第一寻乐之方,守身之先务②也。(选自曾国藩《诫子书》)

[注] ①慎独:在独处时能谨慎不苟。②先务:首要的事务。

答案 (1)诸葛亮《诫子书》中讲的修身之道是“静”,曾国藩《诫子书》中讲的修身之道是“慎独”。两者都强调了宁静(独处)时的专心致志。

(2)启示:若想提高自身的修养,应持宁静从容的心态,不为外物所左右,专心如一,这样才能有所成就。

静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

真正的智慧, 可以超越时空历久弥新,愿这些经典的语句伴随我们大家行走一生。

古代家训,大都浓缩了作者毕生的生活经历、人生体验和学术思想等方面内容,不仅他的子孙从中获益颇多,就是今人读来也大有可借鉴之处。诸葛亮的《诫子书》就是这样一篇充满智慧之语的家训,是古代家训中的名作。文章阐述修身养性、治学做人的深刻道理,读来发人深省,将普天下为人父者的爱子之情表达得非常深切,成为后世历代学子修身立志的名篇。

小 结

本课结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首