第14课《 走一步,再走一步》 第1课时 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课《 走一步,再走一步》 第1课时 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-12 22:50:23 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第14课 走一步,再走一步

第1课时

莫顿·亨特

01

借助工具书,读准字音,理解词义,正确书写生僻字词。(重点)

课时目标

02

理清结构,能够复述故事情节,做到条理清晰,详略适当。(重、难点)

导 入

生活在世界上,每个人都难免会碰到许多困难。在困难面前,有的人灰心丧气、束手无策,终与成功无缘;有的人则毫不畏惧知难而上,终于到达胜利的彼岸。这样,世界也就有了弱者与强者之分。今天我们学习的这篇课文,写的是一个身体瘦弱、胆小怯懦的孩子,在父亲的帮助下终于战胜困难、摆脱困境的故事,这个故事告诉我们一个深刻的道理,学习后一定会对我们有所启迪。

知人论世

【一】

莫顿·亨特(1920—2016),美国作家、心理学家。早年曾做过空军飞行员。二战时期,他驾机执行过对德国的侦察任务。莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,他的《走一步,再走一步》原名《悬崖上的一课》,曾被收录于美国作家芭芭拉·琳达编撰的《假如我们原谅上帝》。

走近作者

莫顿·亨特

《走一步,再走一步》是莫顿·亨特65岁那年写的回忆8岁时爬悬崖的一次经历。他小时候跟别的孩子不一样,他体弱多病,和五个小男孩一起爬悬崖,好不容易爬到一处岩石架,爬了1/3高度,却上不去下不来,陷入了可怕的两难境地。后来照父亲说的,一小步一小步地下来,终于脱险了。作者把这一经验推而广之,成为人生的财富,成为战胜一切艰难的法宝。

探寻背景

小说:

(1)记叙六要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

(2)描写方法:按描写对象分类,有语言、动作、心理、外貌(肖像、神态)、环境。

了解文体

基础梳理

【二】

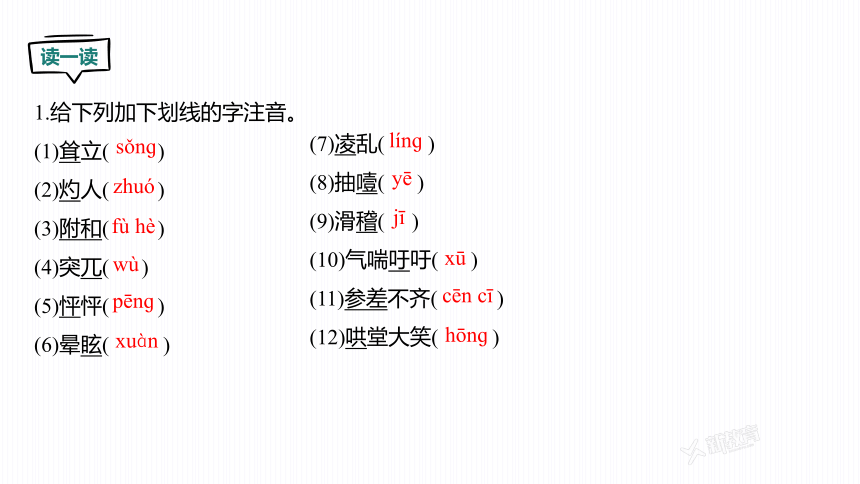

1.给下列加下划线的字注音。

(1)耸立( )

(2)灼人( )

(3)附和( )

(4)突兀( )

(5)怦怦( )

(6)晕眩( )

(7)凌乱( )

(8)抽噎( )

(9)滑稽( )

(10)气喘吁吁( )

(11)参差不齐( )

(12)哄堂大笑( )

sǒnɡ

zhuó

fù hè

wù

pēnɡ

xuàn

línɡ

yē

jī

xū

cēn cī

hōnɡ

读一读

2.给下列多音字注音。

弹珠( )

动弹( )

dàn

tán

(1)弹

晕眩( )

日晕( )

yūn

yùn

(2)晕

参差( )

参观( )

人参( )

(3)参

cēn

cān

shēn

3.解释下列词语的意思。

(1)哄堂大笑:___________________________

(2)气喘吁吁:____________________

(3)小心翼翼:__________________________________

(4)参差不齐:__________________________________________________

形容全屋子的人同时大笑。

形容呼吸急促的样子。

形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

长短、高低、大小不一致,形容很不整齐或水平不一。

记一记

初读感知

【三】

1.听名家朗读

朗读课文

2.默读:默读要注意速度,须3分钟完成。

圈出课文中一些表示时间、地点、人物,事件起因、发展、结果的关键词句。理清文章脉络,复述故事情节。

可以用“——”直线画出标志时空转换的语句,帮助你理清故事情节。

理清情节

可以从字词理解、内容概括、人物评价、心理活动、主题思考等方面交流感受,也可以质疑,问几个为什么。

交流感受

可以用“~~~”波浪线画出优美或关键语句;用“△△”着重号标出关键词或者精彩词语;用“?”疑问号用在有疑问的语句末尾。

圈点勾画

[自读指导]

1.回答下列问题并复述故事情节。

(1)故事发生在美国哪个城市?

答案 费城。

(2)故事发生在什么时候?

答案 一个酷热的七月天。

(3)爬悬崖的共有几个孩子?有名字的是哪两个?

答案 包括“我”在内有五个小男孩。内德、杰里。

六要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

初读思考

(4)那座悬崖有多高?

答案 60英尺左右。

(5)复述故事。

答案 费城七月里一个酷热的日子,“我”和其他四个小朋友因为玩弹珠游戏玩厌了,就想去爬悬崖。“我”由于害怕陷入进退两难的境地,小朋友们却弃“我”而去。最后在父亲的指点下,“我”摆脱困境,爬下悬崖。这次冒险是“我”永远忘不了的经历。

复述故事的方法

①要复述出故事的主要情节,包括事件的时间、地点、人物、起因、发展、结果。

②要抓住文中的语句,可采用课文原句,也可适当加入自己的联想。

③把故事分成两部分,前一部分可谓“冒险”,后一部分可谓“脱险”。

知识链接

2.结合上述问题及同学们的复述,划分文章的结构层次。

答案 第一部分(1~17段):冒险。写“我”跟小伙伴们一起爬悬崖,由于恐惧上下不得。

第二部分(18~28段):脱险。写“我”在父亲的鼓励之下,一小步一小步地爬下了悬崖。

第三部分(第29段):感悟。写由小时候爬山的事情感悟出的人生道理。

3.这件事对“我”有什么积极的影响?请从文中找出关键语句。

答案 此后,我生命中有很多时刻,面对一个遥不可及的目标,或者一个令人畏惧的情境,当我感到惊慌失措时,我都能够轻松应对——因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课。我提醒自己不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一小步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。这个时候,再回头看,就会对自己走过的这段漫漫长路感到惊讶和骄傲。

在梳理全文内容的基础上,补全下面结构导图中的空缺部分。

走一步,再走一步

① ——爬悬崖

② ——进退两难

③ ——父亲指导

④ ——目标分解

小事件,大启发

冒险

遇险

脱险

感悟

理清结构

1.下列各句中,加红的成语使用正确的一项是

A.我认识奥本海默时他已四十多岁了,已经是鲜为人知的人物了,佩服他、仰慕他的人很多。

B.我自己常常力求这两句话之实现与调和,又常常把这两句话向我的朋友锲而不舍。

C.路人对用粉笔作老虎画的老汉关振民大为赞赏:“能把老虎画得如此惟妙惟肖,确实厉害。”

D.他本是个整天跑野马的孩子,却被从早到晚关在家里,难受得屁股下如履薄冰。

当堂检测

√

C项惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。使用正确。

A项鲜为人知:很少有人知道。不合语境。

B项锲而不舍:雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。不合语境。

D项如履薄冰:像走在薄冰上一样,比喻行事极为谨慎,存有戒心。不合语境。

2.下列词语中,书写没有错误的一项是

A.廷续 怡然自得 惊慌失措

B.检起 一丝不苟 庞然大物

C.收敛 傲然挺立 恢心丧气

D.宽恕 肃然起敬 小心翼翼

√

A项廷—延。

B项检—捡。

C项恢—灰。

作者通过在自己身上发生的一件事写出无论遇到怎样的危险和困难,只要把它分成一个个小困难,再把这一个个小的困难解决,就解决了一大困难。

小 结

第14课 走一步,再走一步

第1课时

莫顿·亨特

01

借助工具书,读准字音,理解词义,正确书写生僻字词。(重点)

课时目标

02

理清结构,能够复述故事情节,做到条理清晰,详略适当。(重、难点)

导 入

生活在世界上,每个人都难免会碰到许多困难。在困难面前,有的人灰心丧气、束手无策,终与成功无缘;有的人则毫不畏惧知难而上,终于到达胜利的彼岸。这样,世界也就有了弱者与强者之分。今天我们学习的这篇课文,写的是一个身体瘦弱、胆小怯懦的孩子,在父亲的帮助下终于战胜困难、摆脱困境的故事,这个故事告诉我们一个深刻的道理,学习后一定会对我们有所启迪。

知人论世

【一】

莫顿·亨特(1920—2016),美国作家、心理学家。早年曾做过空军飞行员。二战时期,他驾机执行过对德国的侦察任务。莫顿·亨特是一位擅长写励志类文章的作家,他的《走一步,再走一步》原名《悬崖上的一课》,曾被收录于美国作家芭芭拉·琳达编撰的《假如我们原谅上帝》。

走近作者

莫顿·亨特

《走一步,再走一步》是莫顿·亨特65岁那年写的回忆8岁时爬悬崖的一次经历。他小时候跟别的孩子不一样,他体弱多病,和五个小男孩一起爬悬崖,好不容易爬到一处岩石架,爬了1/3高度,却上不去下不来,陷入了可怕的两难境地。后来照父亲说的,一小步一小步地下来,终于脱险了。作者把这一经验推而广之,成为人生的财富,成为战胜一切艰难的法宝。

探寻背景

小说:

(1)记叙六要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

(2)描写方法:按描写对象分类,有语言、动作、心理、外貌(肖像、神态)、环境。

了解文体

基础梳理

【二】

1.给下列加下划线的字注音。

(1)耸立( )

(2)灼人( )

(3)附和( )

(4)突兀( )

(5)怦怦( )

(6)晕眩( )

(7)凌乱( )

(8)抽噎( )

(9)滑稽( )

(10)气喘吁吁( )

(11)参差不齐( )

(12)哄堂大笑( )

sǒnɡ

zhuó

fù hè

wù

pēnɡ

xuàn

línɡ

yē

jī

xū

cēn cī

hōnɡ

读一读

2.给下列多音字注音。

弹珠( )

动弹( )

dàn

tán

(1)弹

晕眩( )

日晕( )

yūn

yùn

(2)晕

参差( )

参观( )

人参( )

(3)参

cēn

cān

shēn

3.解释下列词语的意思。

(1)哄堂大笑:___________________________

(2)气喘吁吁:____________________

(3)小心翼翼:__________________________________

(4)参差不齐:__________________________________________________

形容全屋子的人同时大笑。

形容呼吸急促的样子。

形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

长短、高低、大小不一致,形容很不整齐或水平不一。

记一记

初读感知

【三】

1.听名家朗读

朗读课文

2.默读:默读要注意速度,须3分钟完成。

圈出课文中一些表示时间、地点、人物,事件起因、发展、结果的关键词句。理清文章脉络,复述故事情节。

可以用“——”直线画出标志时空转换的语句,帮助你理清故事情节。

理清情节

可以从字词理解、内容概括、人物评价、心理活动、主题思考等方面交流感受,也可以质疑,问几个为什么。

交流感受

可以用“~~~”波浪线画出优美或关键语句;用“△△”着重号标出关键词或者精彩词语;用“?”疑问号用在有疑问的语句末尾。

圈点勾画

[自读指导]

1.回答下列问题并复述故事情节。

(1)故事发生在美国哪个城市?

答案 费城。

(2)故事发生在什么时候?

答案 一个酷热的七月天。

(3)爬悬崖的共有几个孩子?有名字的是哪两个?

答案 包括“我”在内有五个小男孩。内德、杰里。

六要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果。

初读思考

(4)那座悬崖有多高?

答案 60英尺左右。

(5)复述故事。

答案 费城七月里一个酷热的日子,“我”和其他四个小朋友因为玩弹珠游戏玩厌了,就想去爬悬崖。“我”由于害怕陷入进退两难的境地,小朋友们却弃“我”而去。最后在父亲的指点下,“我”摆脱困境,爬下悬崖。这次冒险是“我”永远忘不了的经历。

复述故事的方法

①要复述出故事的主要情节,包括事件的时间、地点、人物、起因、发展、结果。

②要抓住文中的语句,可采用课文原句,也可适当加入自己的联想。

③把故事分成两部分,前一部分可谓“冒险”,后一部分可谓“脱险”。

知识链接

2.结合上述问题及同学们的复述,划分文章的结构层次。

答案 第一部分(1~17段):冒险。写“我”跟小伙伴们一起爬悬崖,由于恐惧上下不得。

第二部分(18~28段):脱险。写“我”在父亲的鼓励之下,一小步一小步地爬下了悬崖。

第三部分(第29段):感悟。写由小时候爬山的事情感悟出的人生道理。

3.这件事对“我”有什么积极的影响?请从文中找出关键语句。

答案 此后,我生命中有很多时刻,面对一个遥不可及的目标,或者一个令人畏惧的情境,当我感到惊慌失措时,我都能够轻松应对——因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课。我提醒自己不要看下面遥远的岩石,而是注意相对轻松、容易的第一小步,迈出一小步,再一小步,就这样体会每一步带来的成就感,直到达成了自己的目标。这个时候,再回头看,就会对自己走过的这段漫漫长路感到惊讶和骄傲。

在梳理全文内容的基础上,补全下面结构导图中的空缺部分。

走一步,再走一步

① ——爬悬崖

② ——进退两难

③ ——父亲指导

④ ——目标分解

小事件,大启发

冒险

遇险

脱险

感悟

理清结构

1.下列各句中,加红的成语使用正确的一项是

A.我认识奥本海默时他已四十多岁了,已经是鲜为人知的人物了,佩服他、仰慕他的人很多。

B.我自己常常力求这两句话之实现与调和,又常常把这两句话向我的朋友锲而不舍。

C.路人对用粉笔作老虎画的老汉关振民大为赞赏:“能把老虎画得如此惟妙惟肖,确实厉害。”

D.他本是个整天跑野马的孩子,却被从早到晚关在家里,难受得屁股下如履薄冰。

当堂检测

√

C项惟妙惟肖:形容描写或模仿得非常好,非常逼真。使用正确。

A项鲜为人知:很少有人知道。不合语境。

B项锲而不舍:雕刻一件东西,一直刻下去不放手,比喻做事情能坚持到底,不半途而废。也形容有恒心,有毅力。不合语境。

D项如履薄冰:像走在薄冰上一样,比喻行事极为谨慎,存有戒心。不合语境。

2.下列词语中,书写没有错误的一项是

A.廷续 怡然自得 惊慌失措

B.检起 一丝不苟 庞然大物

C.收敛 傲然挺立 恢心丧气

D.宽恕 肃然起敬 小心翼翼

√

A项廷—延。

B项检—捡。

C项恢—灰。

作者通过在自己身上发生的一件事写出无论遇到怎样的危险和困难,只要把它分成一个个小困难,再把这一个个小的困难解决,就解决了一大困难。

小 结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首