5.3《人皆有不忍人之心》课件(共20张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》课件(共20张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-13 22:05:46 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

人皆有不忍人之心

孟子

姓名:姬姓,孟氏,名轲,字子舆。

身份:战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家。

主张: 政治上主张“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想。哲学上主张“性善论”。价值观上强调“舍生取义”。

成就:儒家学派的代表人物之一,与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

作者:孟子及其弟子共同编纂。

内容:书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷,260章。

特点:先秦语录体说理散文。磅礴、苍健、雄辩滔滔,善用比喻和寓言是孟子文章气势的基本特征。

地位:儒家经典著作,“四书” 之一。

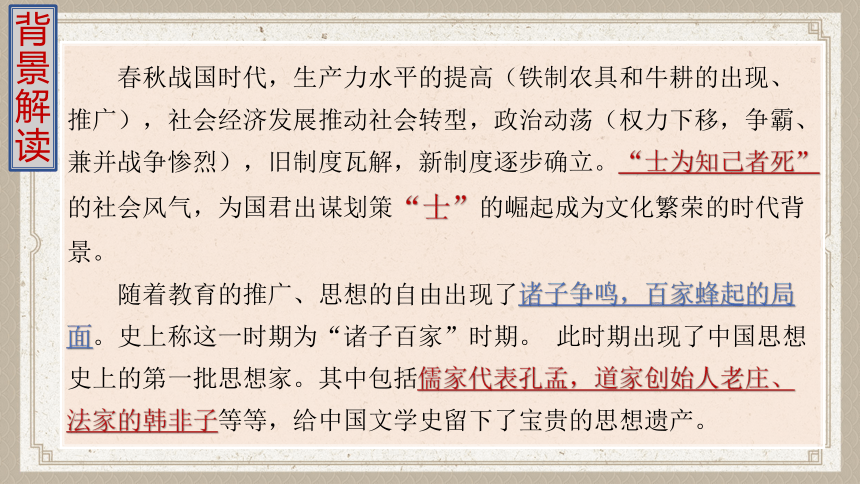

春秋战国时代,生产力水平的提高(铁制农具和牛耕的出现、推广),社会经济发展推动社会转型,政治动荡(权力下移,争霸、兼并战争惨烈),旧制度瓦解,新制度逐步确立。“士为知己者死”的社会风气,为国君出谋划策“士”的崛起成为文化繁荣的时代背景。

随着教育的推广、思想的自由出现了诸子争鸣,百家蜂起的局面。史上称这一时期为“诸子百家”时期。 此时期出现了中国思想史上的第一批思想家。其中包括儒家代表孔孟,道家创始人老庄、法家的韩非子等等,给中国文学史留下了宝贵的思想遗产。

背景解读

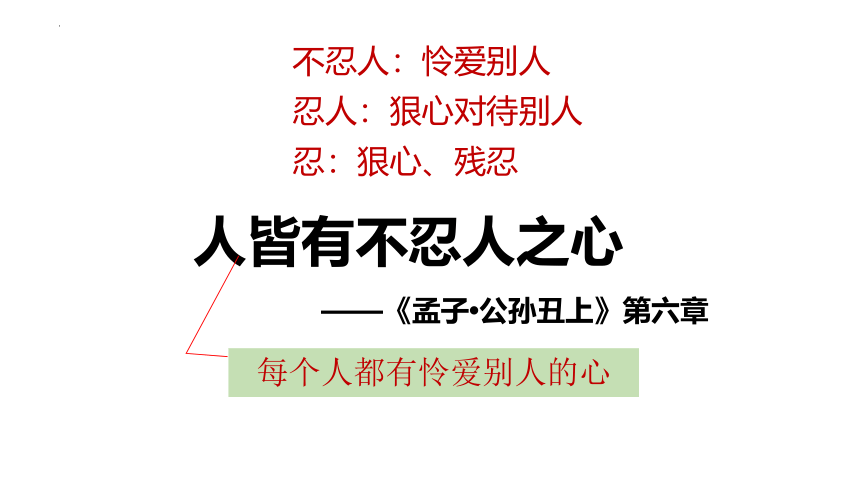

人皆有不忍人之心

——《孟子 公孙丑上》第六章

不忍人:怜爱别人

忍人:狠心对待别人

忍:狠心、残忍

每个人都有怜爱别人的心

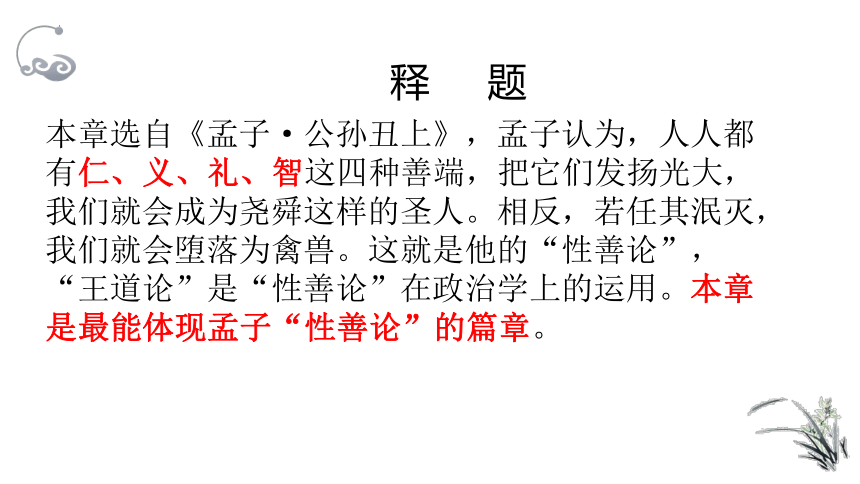

释 题

本章选自《孟子·公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁、义、礼、智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人。相反,若任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

不忍人:怜爱别人。忍人,狠心对待别人。

斯:连词,才、就,表示承接上文,得出结论。

之:结构助词,的

以:介词,用。

行:施行

运:运转,转动。

之:代词,指“天下”

治天下可运之掌上:省略句+状语后置句“治天下可于掌上运之”

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;

以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之(于)掌上。

中心论点

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。古代贤明的君主有怜爱别人的心,所以才有怜悯体恤百姓的政令。用怜爱别人的心,施行怜悯体恤百姓的政令,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

举例论证

比喻论证

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

所以:……的原因(缘故)。

谓:说

今:连词,表假设,如果

乍:突然。

孺子:幼儿、儿童。

于:到

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯(别人的不幸)。

所以:因为

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

内:结交。内,同“纳”。

于:介词,和,跟

要:同“邀”,求取

于:介词,向

乡党:同乡。

恶:厌恶,讨厌

其:代词,指小孩

而:连词,表顺承

然:代词,这样

所以 谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕 恻隐之心;非所以 内交于孺子之父母也,非所以要誉于 乡党朋友也,非恶 其声 而 然也。

说每个人都有怜爱别人的心的原因,(是)如果人们突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊惧怜悯的心理——这不是因为想要和这孩子的父母结交朋友,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生惊惧怜悯的心理)的。

状语后置句

“于孺子之父母内交也”

“于乡党朋友要誉也”

判断句

举例论证

说每个人都有怜爱别人的心的原因,(是)如果人们突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊惧怜悯的心理——这不是因为想要和这孩子的父母结交朋友,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生惊惧怜悯的心理)的。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

由:介词,从

之:音节助词,无实义

羞恶:形作动,感到羞耻,感到憎恶

辞让:谦逊推让。

是非:名作动,明辨是非

端:萌芽,发端。

犹:就像

四体:四肢。

由 是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;

无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;

辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

“……也”判断句

反面论证

正面论证

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

而:连词,表转折,却

谓:认为

不能:不行

于:在

我:自身,自己

之:指四端

贼:伤害。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

若:连词,表转折,却

然:同“燃”。

之:主谓取独

始:副词,刚刚,才

达:通达,引申为涌流,泉水涌出

苟: 如果

以:用来 保:安定

事:侍奉

译文:

人有这四种发端却自认为不行的,是自我伤害的人;认为他的君主不行的,是伤害他的君主的人。凡是有这四种发端的人,都知道要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出。如果能够扩充它们,便足以安定天下;如果不能够扩充它们,就连父母都侍奉不了。”

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

问题四:“不忍人之心”应包括哪四个方面?这四个方面分别是儒家什么思想的开端?

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

仁之端

义之端

礼之端

智之端

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心

提出论点

论证过程

举例

孺子入井

恻隐之心——仁之端

羞恶之心——义之端

辞让之心——礼之端

是非之心——智之端

排比

比喻

正:足以保四海

反:不足以事父母

小结

可行不忍人之政

人皆有不忍人之心

扩充“四端”

对比

假设

犹有四体

若火、泉

人有“四端”

人皆有不忍人之心

孟子

姓名:姬姓,孟氏,名轲,字子舆。

身份:战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家。

主张: 政治上主张“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想。哲学上主张“性善论”。价值观上强调“舍生取义”。

成就:儒家学派的代表人物之一,与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。

作者:孟子及其弟子共同编纂。

内容:书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。《汉书·艺文志》著录《孟子》十一篇,现存七篇十四卷,260章。

特点:先秦语录体说理散文。磅礴、苍健、雄辩滔滔,善用比喻和寓言是孟子文章气势的基本特征。

地位:儒家经典著作,“四书” 之一。

春秋战国时代,生产力水平的提高(铁制农具和牛耕的出现、推广),社会经济发展推动社会转型,政治动荡(权力下移,争霸、兼并战争惨烈),旧制度瓦解,新制度逐步确立。“士为知己者死”的社会风气,为国君出谋划策“士”的崛起成为文化繁荣的时代背景。

随着教育的推广、思想的自由出现了诸子争鸣,百家蜂起的局面。史上称这一时期为“诸子百家”时期。 此时期出现了中国思想史上的第一批思想家。其中包括儒家代表孔孟,道家创始人老庄、法家的韩非子等等,给中国文学史留下了宝贵的思想遗产。

背景解读

人皆有不忍人之心

——《孟子 公孙丑上》第六章

不忍人:怜爱别人

忍人:狠心对待别人

忍:狠心、残忍

每个人都有怜爱别人的心

释 题

本章选自《孟子·公孙丑上》,孟子认为,人人都有仁、义、礼、智这四种善端,把它们发扬光大,我们就会成为尧舜这样的圣人。相反,若任其泯灭,我们就会堕落为禽兽。这就是他的“性善论”,“王道论”是“性善论”在政治学上的运用。本章是最能体现孟子“性善论”的篇章。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

不忍人:怜爱别人。忍人,狠心对待别人。

斯:连词,才、就,表示承接上文,得出结论。

之:结构助词,的

以:介词,用。

行:施行

运:运转,转动。

之:代词,指“天下”

治天下可运之掌上:省略句+状语后置句“治天下可于掌上运之”

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;

以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之(于)掌上。

中心论点

孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。古代贤明的君主有怜爱别人的心,所以才有怜悯体恤百姓的政令。用怜爱别人的心,施行怜悯体恤百姓的政令,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

举例论证

比喻论证

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

所以:……的原因(缘故)。

谓:说

今:连词,表假设,如果

乍:突然。

孺子:幼儿、儿童。

于:到

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯(别人的不幸)。

所以:因为

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

内:结交。内,同“纳”。

于:介词,和,跟

要:同“邀”,求取

于:介词,向

乡党:同乡。

恶:厌恶,讨厌

其:代词,指小孩

而:连词,表顺承

然:代词,这样

所以 谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕 恻隐之心;非所以 内交于孺子之父母也,非所以要誉于 乡党朋友也,非恶 其声 而 然也。

说每个人都有怜爱别人的心的原因,(是)如果人们突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊惧怜悯的心理——这不是因为想要和这孩子的父母结交朋友,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生惊惧怜悯的心理)的。

状语后置句

“于孺子之父母内交也”

“于乡党朋友要誉也”

判断句

举例论证

说每个人都有怜爱别人的心的原因,(是)如果人们突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊惧怜悯的心理——这不是因为想要和这孩子的父母结交朋友,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样(产生惊惧怜悯的心理)的。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

由:介词,从

之:音节助词,无实义

羞恶:形作动,感到羞耻,感到憎恶

辞让:谦逊推让。

是非:名作动,明辨是非

端:萌芽,发端。

犹:就像

四体:四肢。

由 是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;

无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;

辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。

“……也”判断句

反面论证

正面论证

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

而:连词,表转折,却

谓:认为

不能:不行

于:在

我:自身,自己

之:指四端

贼:伤害。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

若:连词,表转折,却

然:同“燃”。

之:主谓取独

始:副词,刚刚,才

达:通达,引申为涌流,泉水涌出

苟: 如果

以:用来 保:安定

事:侍奉

译文:

人有这四种发端却自认为不行的,是自我伤害的人;认为他的君主不行的,是伤害他的君主的人。凡是有这四种发端的人,都知道要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出。如果能够扩充它们,便足以安定天下;如果不能够扩充它们,就连父母都侍奉不了。”

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

问题四:“不忍人之心”应包括哪四个方面?这四个方面分别是儒家什么思想的开端?

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

仁之端

义之端

礼之端

智之端

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心

提出论点

论证过程

举例

孺子入井

恻隐之心——仁之端

羞恶之心——义之端

辞让之心——礼之端

是非之心——智之端

排比

比喻

正:足以保四海

反:不足以事父母

小结

可行不忍人之政

人皆有不忍人之心

扩充“四端”

对比

假设

犹有四体

若火、泉

人有“四端”