【备课先锋】第7课 回忆我的母亲 第2课时 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备课先锋】第7课 回忆我的母亲 第2课时 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-30 08:42:45 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

上节回顾

1.讨论交流:全文可以分成几个部分,并概括每个部分的主要内容。

第一部分

1

痛悼母亲逝世,总领全文,引出对母亲的回忆。

第二部分

2—13

文章的主体部分,详尽地记叙了母亲勤劳的一生,歌颂了母亲的美德。

第三部分

14—17

写母亲对“我”的教育和影响,表达了作者继续革命的决心。

新课精讲

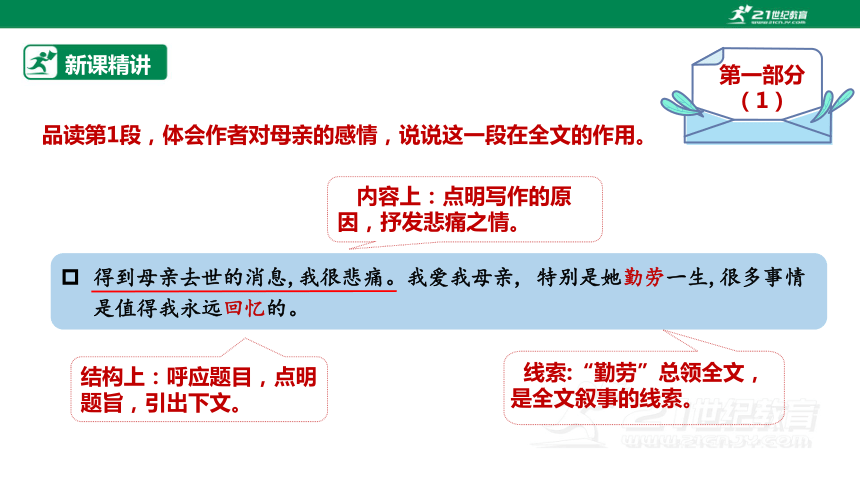

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲, 特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

结构上:呼应题目,点明题旨,引出下文。

线索:“勤劳”总领全文,是全文叙事的线索。

品读第1段,体会作者对母亲的感情,说说这一段在全文的作用。

内容上:点明写作的原因,抒发悲痛之情。

第一部分

(1)

1.你如何理解母亲溺婴的行为?是否太残忍?

被迫溺婴,实属无奈之举,母亲的心里一定充满了矛盾与哀伤,惨痛至极。

2.第4段“总是天不亮就起床”中的“总是”一词说明了什么?

“总是”说明天天如此,没有例外的时候,表现了母亲的勤劳能干,突出“母亲是个好劳动”。

第二部分

(2-13)

(第5段)母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。这个时期母亲教给我许多生产知识。

3.本文标题是《回忆我的母亲》,第5段内容是否偏离标题?请概述理由。

考点:分析某段内容是否离题

[答题思路]

(1)定性:是(否)。

(2)概括段落内容。

(3)分析段落在表达情感、表现主旨、塑造人物等方面的作用。

(4)阐述段落与标题之间的联系。

注意:此类题一般回答“没有离题”“不偏题”,分析内容时一般考虑“衬托”“反衬”“侧面烘托”“突出”等作用。

不偏题。本段主要写“我”从小勤劳能干,懂事孝顺,这是母亲潜移默化影响“我”的结果,突出了母亲对“我”的深远影响,从侧面衬托了母亲的勤劳能干,表达了“我”对母亲的感激与怀念之情,与标题紧密相连。

3.本文标题是《回忆我的母亲》,第5段内容是否偏离标题?请概述理由。

(第6段)佃户家庭的生活自然是艰苦的,可是由于母亲的聪明能干,也勉强过得下去。我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。赶上丰年,才能缝上一些新衣服,衣服也是自己生产出来的。母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它“家织布”,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。

4.第6段中“看也不看、有铜钱那样厚、接着穿还穿不烂”写出了什么?

在家里生活物资极度匮乏、勉强能够活命的情况下,母亲依然把这个家的生计给维持下来了,并且让我们的生活过得有滋有味。本段凸显了母亲的心灵手巧、聪慧能干、勤俭持家,也满含着作者的感激、赞美与敬爱。

4.第6段中“看也不看、有铜钱那样厚、接着穿还穿不烂”写出了什么?

5.品味第7段中“每天天还没亮,母亲就第一个起身,……挑水的挑水”一句的妙处。

这句话运用排比的修辞方法,具体描写一家人井然有序的劳动生活,说明了“我们”家“有规律有组织”,暗含了作者对母亲辛劳生活的敬佩和心疼。

勤劳的家庭是有规律有组织的。我的祖父是一个中国标本式的农民,到八九十岁还非耕田不可,不耕田就会害病,直到临死前不久还在地里劳动。祖母是家庭的组织者,一切生产事务由她管理分派,每年除夕就分派好一年的工作。每天天还没亮,母亲就第一个起身,接着听见祖父起来的声音,接着大家都离开床铺,喂猪的喂猪,砍柴的砍柴,挑水的挑水。母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。因此,虽然在这样的大家庭里,长幼、伯叔、妯娌相处都很和睦。母亲同情贫苦的人——这是朴素的阶级意识,虽然自己不富裕,还周济和照顾比自己更穷的亲戚。她自己是很节省的。父亲有时吸点旱烟,喝点酒;母亲管束着我们,不允许我们染上一点。母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。

6.第7段中写道:“母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象”这句话在文中有什么作用?

在内容上,运用议论的表达方式赞扬了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈的优秀品质,表达了“我”对母亲的敬佩之情;在结构上,总结上文,导出后文的主线。

7.第8段中对1900年前后旱灾时的场面描写反映了什么?

反映了农民的疾苦和社会的黑暗。“不得不”写出了当时农民被逼无奈的惨状。“穿得破破烂烂”“凶杀毒打”“血溅四五十里”“哭声动天”,语言虽朴素平实,叙事却有声有色。

8.如何理解“我”瞒着母亲去参加新军和同盟会?

“瞒着”表现出“我”的矛盾心理。父母节衣缩食供自己读书,为的是“支撑门户”,而自己却弃家出走去追寻理想。“我”“瞒着”母亲是怕母亲不理解,更怕她为“我”担心。

9.赏析第12段中这两句中标红的字。

“母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。”

“竟未能报答母亲的希望”

直抒胸臆:两个“永远”,感情浓烈,写出了母子之间不言而喻的一片深情。

“竟”表示出乎意料,表达了“我”的愧疚和遗憾,也寄托了“我”对母亲的怀念。

10.(第13段)母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。这句话在文中有何作用?

知识点睛

照应

照应指一篇文章首尾或前后内容的关照和呼应。这样互相辉映,相得益彰,使文章前后贯通,结构完整,中心突出。大体有两种:一是首尾照应,即我们常说的首尾呼应;二是多处照应,即对于重点部分或主要内容多次呼应,使中心更加鲜明突出。

照应首段“勤劳一生”,也表明至此段结束了对往事的回忆。

总结

文章除了表现了母亲“勤劳一生”外,还写了母亲对“我”的影响。浏览第2—13段,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益。

第5段

教给“我”生产知识,以及与困难做斗争的经验。

第7段

培养“我”勤劳俭朴的习惯和宽厚仁慈的品格。

第8段

启发“我”反抗压迫,追求光明的思想,寻找新生活。

第10、12段

鼓励和支持“我”走革命道路。

母亲对朱德产生的巨大影响,才使朱德拥有了革命精神和革命意志。

第三部分

(14-17)

(第16段)母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。这是我能做到的,一定能做到的。

1.这句话运用了怎样的表达方式?有什么作用?

考点:分析议论在散文中的作用

[答题思路]

在叙述中议论的作用:①在开头,总领全文、点明中心、引出下文。②在叙述中穿插,使文章锦上添花;在段与段之间穿插,有承上启下的过渡作用。③在结尾,画龙点睛。有的呼应开头,使文章结构严谨;有的总结全文,发出号召,深化主题。

母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。

2.第16段表达了几层意思?

第一层:痛悼母亲的离去

第二层:对母亲的赞美

第三层:决心尽忠革命事业

层层递进

设问

知识备查

设问

设问是一种常见的修辞手法,是为了强调某部分内客,故意先提出问题,明知故问,自问自答。其作用是:引人注意,启发思考;使层次分明、结构紧凑;可以更好地描写人物的思想活动;突出某些内容,使文章起波澜,有变化。

答题模式:

通过一问一答,强烈地表达了作者的情感并引起读者的呆思,自然引出下文。

深层探究

1.文章饱含了作者对母亲的哪些丰富的感情?

有爱、敬、哀、思念、怀念、歌颂、赞扬、感谢等等。其中爱是基本感情,是贯穿全文的感情。作者怀着对母亲深深的爱而哀思母亲、敬重母亲、歌颂母亲、感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。

2.作者将母亲放在两个不同的背景中来写,请结合文中的事例,说说是哪两个不同的背景。

两个背景

“我家是佃农”的贫苦家境

中国所面临的种种社会问题和“我”所经历的中国革命历程

3.作者是怎样把对母亲的爱与对人民、对革命事业的热爱与忠诚有机地结合起来写的?这给了我们哪些深刻的启示?

作者先以设问句“用什么方法来报答母亲的深恩呢”发人深思,再将对母亲的爱引向对人民、对革命事业的热爱与忠诚,把二者有机地结合起来。爱母亲,就要“尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活”。只有这样,才能报答母亲的深恩,才算爱母亲。为此,作者下定决心“能做到”,坚定信念“一定能做到”。

这一段给我们的启示是:我们要继承和发扬老一辈无产阶级革命家的光荣传统,坚定意志,为实现中国梦而奋斗。

4.对比阅读第9段与第10段,思考:为什么母亲对“我”离开家乡,远走云南,参加新军和同盟会的举动不但不反对,反而给了“我”许多慰勉呢?

母亲意识到,如果这样不平的社会一直存在下去,那么劳动人民的悲惨命运是永远无法摆脱的。“学而优则仕”,母亲和父亲节衣缩食供“我”读书,为的是希望有朝一日“我”能够出来做官支撑门户。但朱德却没有实现父母的心愿。

“光绪三十四年(1908)我从成都回来,在仪陇县办高等小学,一年回家两三次去看母亲。那时新旧思想冲突得很厉害。我们抱了科学民主的思想,想在家乡做点事情,守旧的豪绅们便出来反对我们。我决心瞒着母亲离开家乡,远走云南,参加新军和同盟会。我到云南后,从家信中知道,我母亲对我的这一举动不但不反对,还给我许多慰勉。”

“新旧思想”、“科学民主”、“新军和同盟会”这些词汇对一个没有受过文化教育的妇女而言,无异是天方夜谭。但是母亲还是支持“我”,因为“我”做的事会让“守旧的豪绅们”出来反对。在母亲粗浅的认知里,“豪绅”代表着压迫,是劳动人民不幸命运的根源,而“我”与他们对立,就是在做一件伟大的事。

当时正逢动乱,把儿子送出,很多时候便是有去无回了。“我”要远走云南,披坚执锐。母亲对于我这举动不但不反对,反而还给我许多慰勉。古有岳母刺字,今有朱母勉儿。时局动荡的年代里,没有国,又哪来的家?这样的母亲,我们可以赞她——深明大义/识大体,顾大局。这样的母亲,我们可以说——平凡而又伟大,现在她可以配得上那些高度的评价了吗?

4.对比阅读第9段与第10段,思考:为什么母亲对“我”离开家乡,远走云南,参加新军和同盟会的举动不但不反对,反而给了“我”许多慰勉呢?

毛泽东为其所写的挽联:

“为母当学民族英雄贤母,斯人无愧劳动阶级完人”。

中共中央是这样评价她的,“八路功勋大孝为国,一生劳动吾党之光”。

概括主题

本文回忆了母亲勤劳的一生,赞颂了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚韧顽强的优秀品质,叙述了母亲对自己的教育和影响,抒发了对母亲的深深怀念和无比热爱的感情,表达了以尽忠于民族和人民、尽忠于党来报答母亲深恩的决心。

学后感悟

身教重于言传,朱德的母亲没有从言语上给予他深刻的教诲,却用实际行动教会了他任劳任怨、宽厚仁慈、坚韧顽强的品行。母亲是一本永远都书写不完的大书,母亲也是我们永远学习的榜样。母亲的恩德,感激不尽,永生不忘,母亲不仅给予我们生命,更给予我们享用终生的宝贵财富。

写作特色

1.事例具体,人物鲜活。

如“母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花”,还“挑水挑粪”,她“离开土地就不舒服”,她到晚年还“不辍劳作,尤喜纺棉”,这些都揭示了母亲的勤劳品质。

2.语言朴实,感情强烈。

文章没有华丽的辞藻,却深深地打动了读者。“我爱我母亲”“母亲又给我一个强健的身体”“我应该感谢母亲”“愿母亲在地下安息”,这一声声倾吐,语言朴实、亲切,满怀深情。

板书设计

回忆我的母亲

痛悼母亲,引出回忆

寄情于事,歌颂美德

情感升华,报答深恩

整日劳碌

聪明能干

任劳任怨

坚强刚毅

勤劳的

母亲

革命的

母亲

送子读书

给“我”慰勉

期望成功

支持革命

教给“我”与困难做斗争的经验

教给“我”生产知识和革命意志

总

分

总

尽忠于民族尽忠于人民尽忠于党

拓展延伸

干支纪年法

干(ɡān)支纪年法是我国传统的纪年方法。干支是天干和地支的合称。十天干为甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬(rén),癸(ɡuǐ),十二地支为子、丑、寅(yín)、卯(mǎo)、辰、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)。将十天干与十二地支相配,共配成六十组,用来表示年的次序,即为干支纪年法。每六十年为一个周期,所以民间有“六十年转甲子”的说法。“甲午战争”“戊戌变法”“辛亥革命”都是以干支命名的。

天干地支对照表

天干

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

干支次序表

公元纪年与干支纪年换算

换算方法:公元年序减去3,所得数除以天干数10,得到的余数是多少就是天干第几位;公元年序减去3,所得数除以地支数12,得到的余数是多少就是地支第几位。

以2021年为例:天干:(2021-3)÷10得到的余数是8,对应的天干是辛;

地支:(2021-3)÷12得到的余数是2,对应的地支是丑;

那么得出的结论是:2021年为辛丑年。

课后作业

很多作家都写过回忆母亲的文章,比如邹韬奋《我的母亲》、老舍《我的母亲》等。找来进行比较阅读,看看不同作者笔下的母亲形象、文章的写作手法、作品的语言风格等方面各有什么不同。

你的母亲是一位怎样的母亲?你的母亲对你有着怎样的影响呢?以母亲为话题写一篇400字左右的文章。

上节回顾

1.讨论交流:全文可以分成几个部分,并概括每个部分的主要内容。

第一部分

1

痛悼母亲逝世,总领全文,引出对母亲的回忆。

第二部分

2—13

文章的主体部分,详尽地记叙了母亲勤劳的一生,歌颂了母亲的美德。

第三部分

14—17

写母亲对“我”的教育和影响,表达了作者继续革命的决心。

新课精讲

得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲, 特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。

结构上:呼应题目,点明题旨,引出下文。

线索:“勤劳”总领全文,是全文叙事的线索。

品读第1段,体会作者对母亲的感情,说说这一段在全文的作用。

内容上:点明写作的原因,抒发悲痛之情。

第一部分

(1)

1.你如何理解母亲溺婴的行为?是否太残忍?

被迫溺婴,实属无奈之举,母亲的心里一定充满了矛盾与哀伤,惨痛至极。

2.第4段“总是天不亮就起床”中的“总是”一词说明了什么?

“总是”说明天天如此,没有例外的时候,表现了母亲的勤劳能干,突出“母亲是个好劳动”。

第二部分

(2-13)

(第5段)母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。这个时期母亲教给我许多生产知识。

3.本文标题是《回忆我的母亲》,第5段内容是否偏离标题?请概述理由。

考点:分析某段内容是否离题

[答题思路]

(1)定性:是(否)。

(2)概括段落内容。

(3)分析段落在表达情感、表现主旨、塑造人物等方面的作用。

(4)阐述段落与标题之间的联系。

注意:此类题一般回答“没有离题”“不偏题”,分析内容时一般考虑“衬托”“反衬”“侧面烘托”“突出”等作用。

不偏题。本段主要写“我”从小勤劳能干,懂事孝顺,这是母亲潜移默化影响“我”的结果,突出了母亲对“我”的深远影响,从侧面衬托了母亲的勤劳能干,表达了“我”对母亲的感激与怀念之情,与标题紧密相连。

3.本文标题是《回忆我的母亲》,第5段内容是否偏离标题?请概述理由。

(第6段)佃户家庭的生活自然是艰苦的,可是由于母亲的聪明能干,也勉强过得下去。我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。赶上丰年,才能缝上一些新衣服,衣服也是自己生产出来的。母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它“家织布”,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。

4.第6段中“看也不看、有铜钱那样厚、接着穿还穿不烂”写出了什么?

在家里生活物资极度匮乏、勉强能够活命的情况下,母亲依然把这个家的生计给维持下来了,并且让我们的生活过得有滋有味。本段凸显了母亲的心灵手巧、聪慧能干、勤俭持家,也满含着作者的感激、赞美与敬爱。

4.第6段中“看也不看、有铜钱那样厚、接着穿还穿不烂”写出了什么?

5.品味第7段中“每天天还没亮,母亲就第一个起身,……挑水的挑水”一句的妙处。

这句话运用排比的修辞方法,具体描写一家人井然有序的劳动生活,说明了“我们”家“有规律有组织”,暗含了作者对母亲辛劳生活的敬佩和心疼。

勤劳的家庭是有规律有组织的。我的祖父是一个中国标本式的农民,到八九十岁还非耕田不可,不耕田就会害病,直到临死前不久还在地里劳动。祖母是家庭的组织者,一切生产事务由她管理分派,每年除夕就分派好一年的工作。每天天还没亮,母亲就第一个起身,接着听见祖父起来的声音,接着大家都离开床铺,喂猪的喂猪,砍柴的砍柴,挑水的挑水。母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。因此,虽然在这样的大家庭里,长幼、伯叔、妯娌相处都很和睦。母亲同情贫苦的人——这是朴素的阶级意识,虽然自己不富裕,还周济和照顾比自己更穷的亲戚。她自己是很节省的。父亲有时吸点旱烟,喝点酒;母亲管束着我们,不允许我们染上一点。母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。

6.第7段中写道:“母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象”这句话在文中有什么作用?

在内容上,运用议论的表达方式赞扬了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈的优秀品质,表达了“我”对母亲的敬佩之情;在结构上,总结上文,导出后文的主线。

7.第8段中对1900年前后旱灾时的场面描写反映了什么?

反映了农民的疾苦和社会的黑暗。“不得不”写出了当时农民被逼无奈的惨状。“穿得破破烂烂”“凶杀毒打”“血溅四五十里”“哭声动天”,语言虽朴素平实,叙事却有声有色。

8.如何理解“我”瞒着母亲去参加新军和同盟会?

“瞒着”表现出“我”的矛盾心理。父母节衣缩食供自己读书,为的是“支撑门户”,而自己却弃家出走去追寻理想。“我”“瞒着”母亲是怕母亲不理解,更怕她为“我”担心。

9.赏析第12段中这两句中标红的字。

“母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。”

“竟未能报答母亲的希望”

直抒胸臆:两个“永远”,感情浓烈,写出了母子之间不言而喻的一片深情。

“竟”表示出乎意料,表达了“我”的愧疚和遗憾,也寄托了“我”对母亲的怀念。

10.(第13段)母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。这句话在文中有何作用?

知识点睛

照应

照应指一篇文章首尾或前后内容的关照和呼应。这样互相辉映,相得益彰,使文章前后贯通,结构完整,中心突出。大体有两种:一是首尾照应,即我们常说的首尾呼应;二是多处照应,即对于重点部分或主要内容多次呼应,使中心更加鲜明突出。

照应首段“勤劳一生”,也表明至此段结束了对往事的回忆。

总结

文章除了表现了母亲“勤劳一生”外,还写了母亲对“我”的影响。浏览第2—13段,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益。

第5段

教给“我”生产知识,以及与困难做斗争的经验。

第7段

培养“我”勤劳俭朴的习惯和宽厚仁慈的品格。

第8段

启发“我”反抗压迫,追求光明的思想,寻找新生活。

第10、12段

鼓励和支持“我”走革命道路。

母亲对朱德产生的巨大影响,才使朱德拥有了革命精神和革命意志。

第三部分

(14-17)

(第16段)母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。这是我能做到的,一定能做到的。

1.这句话运用了怎样的表达方式?有什么作用?

考点:分析议论在散文中的作用

[答题思路]

在叙述中议论的作用:①在开头,总领全文、点明中心、引出下文。②在叙述中穿插,使文章锦上添花;在段与段之间穿插,有承上启下的过渡作用。③在结尾,画龙点睛。有的呼应开头,使文章结构严谨;有的总结全文,发出号召,深化主题。

母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。

2.第16段表达了几层意思?

第一层:痛悼母亲的离去

第二层:对母亲的赞美

第三层:决心尽忠革命事业

层层递进

设问

知识备查

设问

设问是一种常见的修辞手法,是为了强调某部分内客,故意先提出问题,明知故问,自问自答。其作用是:引人注意,启发思考;使层次分明、结构紧凑;可以更好地描写人物的思想活动;突出某些内容,使文章起波澜,有变化。

答题模式:

通过一问一答,强烈地表达了作者的情感并引起读者的呆思,自然引出下文。

深层探究

1.文章饱含了作者对母亲的哪些丰富的感情?

有爱、敬、哀、思念、怀念、歌颂、赞扬、感谢等等。其中爱是基本感情,是贯穿全文的感情。作者怀着对母亲深深的爱而哀思母亲、敬重母亲、歌颂母亲、感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。

2.作者将母亲放在两个不同的背景中来写,请结合文中的事例,说说是哪两个不同的背景。

两个背景

“我家是佃农”的贫苦家境

中国所面临的种种社会问题和“我”所经历的中国革命历程

3.作者是怎样把对母亲的爱与对人民、对革命事业的热爱与忠诚有机地结合起来写的?这给了我们哪些深刻的启示?

作者先以设问句“用什么方法来报答母亲的深恩呢”发人深思,再将对母亲的爱引向对人民、对革命事业的热爱与忠诚,把二者有机地结合起来。爱母亲,就要“尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活”。只有这样,才能报答母亲的深恩,才算爱母亲。为此,作者下定决心“能做到”,坚定信念“一定能做到”。

这一段给我们的启示是:我们要继承和发扬老一辈无产阶级革命家的光荣传统,坚定意志,为实现中国梦而奋斗。

4.对比阅读第9段与第10段,思考:为什么母亲对“我”离开家乡,远走云南,参加新军和同盟会的举动不但不反对,反而给了“我”许多慰勉呢?

母亲意识到,如果这样不平的社会一直存在下去,那么劳动人民的悲惨命运是永远无法摆脱的。“学而优则仕”,母亲和父亲节衣缩食供“我”读书,为的是希望有朝一日“我”能够出来做官支撑门户。但朱德却没有实现父母的心愿。

“光绪三十四年(1908)我从成都回来,在仪陇县办高等小学,一年回家两三次去看母亲。那时新旧思想冲突得很厉害。我们抱了科学民主的思想,想在家乡做点事情,守旧的豪绅们便出来反对我们。我决心瞒着母亲离开家乡,远走云南,参加新军和同盟会。我到云南后,从家信中知道,我母亲对我的这一举动不但不反对,还给我许多慰勉。”

“新旧思想”、“科学民主”、“新军和同盟会”这些词汇对一个没有受过文化教育的妇女而言,无异是天方夜谭。但是母亲还是支持“我”,因为“我”做的事会让“守旧的豪绅们”出来反对。在母亲粗浅的认知里,“豪绅”代表着压迫,是劳动人民不幸命运的根源,而“我”与他们对立,就是在做一件伟大的事。

当时正逢动乱,把儿子送出,很多时候便是有去无回了。“我”要远走云南,披坚执锐。母亲对于我这举动不但不反对,反而还给我许多慰勉。古有岳母刺字,今有朱母勉儿。时局动荡的年代里,没有国,又哪来的家?这样的母亲,我们可以赞她——深明大义/识大体,顾大局。这样的母亲,我们可以说——平凡而又伟大,现在她可以配得上那些高度的评价了吗?

4.对比阅读第9段与第10段,思考:为什么母亲对“我”离开家乡,远走云南,参加新军和同盟会的举动不但不反对,反而给了“我”许多慰勉呢?

毛泽东为其所写的挽联:

“为母当学民族英雄贤母,斯人无愧劳动阶级完人”。

中共中央是这样评价她的,“八路功勋大孝为国,一生劳动吾党之光”。

概括主题

本文回忆了母亲勤劳的一生,赞颂了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚韧顽强的优秀品质,叙述了母亲对自己的教育和影响,抒发了对母亲的深深怀念和无比热爱的感情,表达了以尽忠于民族和人民、尽忠于党来报答母亲深恩的决心。

学后感悟

身教重于言传,朱德的母亲没有从言语上给予他深刻的教诲,却用实际行动教会了他任劳任怨、宽厚仁慈、坚韧顽强的品行。母亲是一本永远都书写不完的大书,母亲也是我们永远学习的榜样。母亲的恩德,感激不尽,永生不忘,母亲不仅给予我们生命,更给予我们享用终生的宝贵财富。

写作特色

1.事例具体,人物鲜活。

如“母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花”,还“挑水挑粪”,她“离开土地就不舒服”,她到晚年还“不辍劳作,尤喜纺棉”,这些都揭示了母亲的勤劳品质。

2.语言朴实,感情强烈。

文章没有华丽的辞藻,却深深地打动了读者。“我爱我母亲”“母亲又给我一个强健的身体”“我应该感谢母亲”“愿母亲在地下安息”,这一声声倾吐,语言朴实、亲切,满怀深情。

板书设计

回忆我的母亲

痛悼母亲,引出回忆

寄情于事,歌颂美德

情感升华,报答深恩

整日劳碌

聪明能干

任劳任怨

坚强刚毅

勤劳的

母亲

革命的

母亲

送子读书

给“我”慰勉

期望成功

支持革命

教给“我”与困难做斗争的经验

教给“我”生产知识和革命意志

总

分

总

尽忠于民族尽忠于人民尽忠于党

拓展延伸

干支纪年法

干(ɡān)支纪年法是我国传统的纪年方法。干支是天干和地支的合称。十天干为甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬(rén),癸(ɡuǐ),十二地支为子、丑、寅(yín)、卯(mǎo)、辰、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)。将十天干与十二地支相配,共配成六十组,用来表示年的次序,即为干支纪年法。每六十年为一个周期,所以民间有“六十年转甲子”的说法。“甲午战争”“戊戌变法”“辛亥革命”都是以干支命名的。

天干地支对照表

天干

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

干支次序表

公元纪年与干支纪年换算

换算方法:公元年序减去3,所得数除以天干数10,得到的余数是多少就是天干第几位;公元年序减去3,所得数除以地支数12,得到的余数是多少就是地支第几位。

以2021年为例:天干:(2021-3)÷10得到的余数是8,对应的天干是辛;

地支:(2021-3)÷12得到的余数是2,对应的地支是丑;

那么得出的结论是:2021年为辛丑年。

课后作业

很多作家都写过回忆母亲的文章,比如邹韬奋《我的母亲》、老舍《我的母亲》等。找来进行比较阅读,看看不同作者笔下的母亲形象、文章的写作手法、作品的语言风格等方面各有什么不同。

你的母亲是一位怎样的母亲?你的母亲对你有着怎样的影响呢?以母亲为话题写一篇400字左右的文章。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首