人教版必修3第18课新时期的理论探索(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修3第18课新时期的理论探索(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-11-28 09:06:54 | ||

图片预览

文档简介

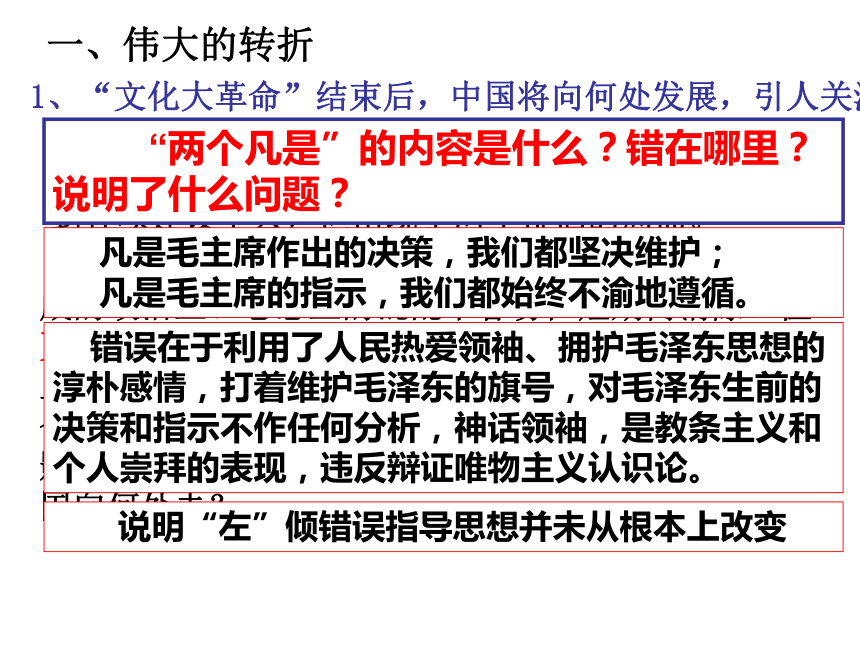

课件22张PPT。第18课 新时期的理论探索一、伟大的转折 1、“文化大革命”结束后,中国将向何处发展,引人关注 1976年10月“四人帮”被粉碎,十年“文化大革命”宣告结束,全国各族人民以极大的热情投入到各项建设中去,但出现了两年徘徊的局面。 这一方面是由于“文化大革命”长达十年,所造成的政治上、思想上的混乱不容易在短期内消除。但更重要的是由于当时党中央的主要领导人在指导思想上继续坚持“左”倾错误所造成的,集中体现在“两个凡是”上。这使“文化大革命”的错误得不到纠正,影响了国民经济的正常发展。全国人民都在思考:中国向何处去? “两个凡是”的内容是什么?错在哪里?说明了什么问题? 凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;

凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。 错误在于利用了人民热爱领袖、拥护毛泽东思想的淳朴感情,打着维护毛泽东的旗号,对毛泽东生前的决策和指示不作任何分析,神话领袖,是教条主义和个人崇拜的表现,违反辩证唯物主义认识论。 说明“左”倾错误指导思想并未从根本上改变 一、伟大的转折 1、“文化大革命”结束后,中国将向何处发展,引人关注 2、邓小平为实现伟大转折进行的不懈努力 邓小平最早旗帜鲜明地反对“两个凡是”的错误方针。他在1977年4月10日给党中央的信中就指出“我们必须世世代代地用准确的完整的毛泽东思想来指导我们全党、全军和全国人民,把党和社会主义的事业,把国际共产主义运动的事业,胜利地推向前进”。同年7月,邓小平在党的十届三中全会上再次重申了要完整地准确地理解毛泽东思想这个辨证唯物主义的科学原则。他的观点受到了叶剑英、陈云等一批老一辈革命家的支持和响应。之后,开始出现了一些在理论上和政策上拨乱反正的好文章,促进了思想界、理论界的思想解放。 1978年5月《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文,从而引发了一场关于真理标准问题的全国性大讨论。

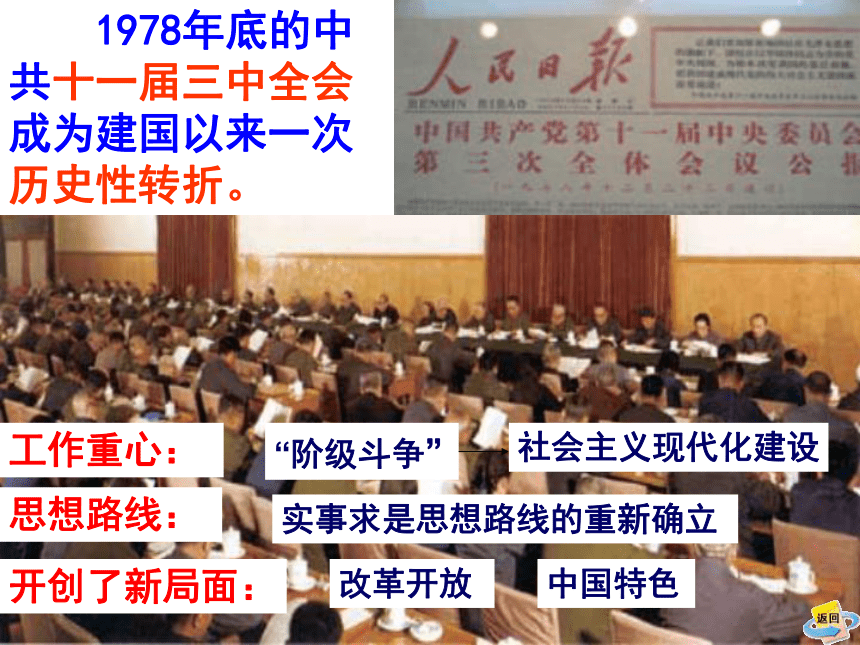

真理标准问题的讨论,实际上是邓小平等领导和支持下的一场全国范围的马克思主义思想解放运动。它冲破了长期以来“左”的错误思想束缚,为党的十一届三中全会的召开作了充分的思想准备。 3、十一届三中全会的召开(邓小平理论的酝酿、准备时期) 一、伟大的转折 1、“文化大革命”结束后,中国将向何处发展,引人关注 2、邓小平为实现伟大转折进行的不懈努力(1)时间:

(2)内容:

(3)意义:1978年12月①确立解放思想、实事求是的思想路线;

②把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来;

③改革开放。中国人民开始走上建设中国特色的社会主义道路,是新中国成立以来我们党历史上具有深远意义的伟大转折 1978年底的中共十一届三中全会成为建国以来一次历史性转折。“阶级斗争”工作重心:开创了新局面:思想路线:改革开放实事求是思想路线的重新确立中国特色二、邓小平理论的形成 1、提出: 1982年中共“十二大”,邓小平明确提出,要把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设中国特色的社会主义。 邓小平在党的十二大开幕词中首次提出“我们的现代化建设,必须从中国的实际出发……把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”。 在社会主义的发展道路问题上,强调走自己的路,不把书本当教条,不照搬外国模式,以马克思主义为指导,以实践作检验真理的唯一标准,解放思想,实事求是,尊重群众的首创精神。

邓小平阐明的“走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”的理论,也是十二大的指导思想,成为新时期把各族人民凝聚在一起、进行改革开放和现代化建设的旗帜,指明了新时期的前进方向,全面开创改革开放和社会主义现代化建设的新局面。2、初步形成: 二、邓小平理论的形成 1、提出 1987年中共“十三大”,系统地提出初级阶段理论和党在初级阶段的基本路线,第一次系统地概括建设中国特色社会主义理论的主要内容。 【知识拓展】:什么是社会主义初级阶段?

其内涵是什么?

社会主义初级阶段作为一个特殊的经济范畴,它不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段,而是特指我国生产力落后,商品经济不发达条件下建立社会主义必然要经历的特定阶段。我国处于社会主义初级阶段的论断包括两层内涵:第一,我国社会已经是社会主义;第二,我国的社会主义还处于初级阶段,我们必须从这个实际出发,而不能超越这个阶段。二、邓小平理论的形成 1、提出 2、初步形成3、成熟并形成体系: 1992年,邓小平南方谈话,提出“三个有利于”,回答了社会主义本质问题。 1992年1月18日至2月21日,88岁高龄的邓小平在家人和有关人员陪同下,视察了武昌、深圳、珠海、上海等地,回到北京后,他又视察了首钢。邓小平在南方各地巡视,发表了一系列重要讲话,称为“南方谈话”。“南方谈话”回答了当时困扰和束缚人们思想的一些重大认识问题。(1)内容:

对社会主义本质的新概括:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”

“三个有利于”标准的新概括:“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。 改革也是解放生产力:“革命是解放生产力,改革也是解放生产力,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,使中国人民的生产力获得解放,这是革命,所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。过去,只讲在社会主义条件下发展生产力,没有讲还要通过改革解放生产力,不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”

计划经济不等于社会主义、市场经济不等于资本主义等:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。”二、邓小平理论的形成 1、提出 2、初步形成3、成熟并形成体系: (1)内容:(2) 根本问题:什么是社会主义、怎样建设社会主义

(“南方谈话”把邓小平理论提到了新高度,邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平。(3)意义:“南方谈话”标志着邓小平理论成熟并形成体系。二、邓小平理论的形成 1、提出 3、成熟并形成体系 2、初步形成4、最终形成并写入党章: 1992年中共“十四大”,提出用邓小平建设中国特色的社会主义理论武装全党,明确改革的下一步目标是建立社会主义市场经济体制。 1997年中共“十五大”,将邓小平理论写进党章。 小结:邓小平理论形成阶段(四次会议和一次南巡)特色论(建设有中国特色的社会主义)初级论(社会主义的初级阶段理论和基本路线)本质论(社会主义本质是解放和发展生产力)目标论(建立社会主义市场经济体制)1997年中共十五大建设有中国特色的社会主义解放发展生产力和平与发展坚持四项基本原则三步走战略一国两制2、精髓:解放思想 实事求是社会主义初级阶段坚持共产党的领导核心发展道路:根本任务:外部条件:政治保证:战略步骤:祖国统一:1、邓小平理论的主要内容发展阶段:党的领导:依靠力量:必须依靠广大工人农民、知识分子,必须依靠各族人民的团结,必须依靠最广泛的统一战线我是中国人民的儿子,我深

深地爱着我的祖国和人民。 1933年2月,因拥护毛泽东的正确主张,被党内“左倾”领导人斗争、撤职、下放,是为 “第一落”;同年6月,被临时党中央上调到中央军委总政治部担任秘书长,是为“第一起”。 1966年“文革”开始后,失去一切职务,是为 “第二落”;1973年恢复副总理职务,是为 “第二起”。 1976年,中共中央政治局根据毛泽东提议,一致通过撤销邓小平职务,保留党籍,是为 “第三落”; 1977年7月中共十届三中全会恢复邓小平的党政军领导职务,是为 “第三起”。 邓小平政治生涯中的“三落三起” 我一生中最痛苦的当然是“文化大革命”的时候。……1975年我主持中央党政工作,提出了一系列整顿措施,每整顿一项就立即见效,非常见效。 …… 触怒了“四人帮”。他们又一次把我轰下台。 ——邓小平邓小平和夫人卓琳及继母在江西江西省新建县拖拉机修造厂 1969年11月起,邓小平在此劳动了三年多的时间。三、“三个代表”重要思想 1、提出的背景:20世纪末21世纪初,国际国内形势发生了许多新变化(1)国际:

(2)国内: 世界多极化和经济全球化的趋势在曲折中发展,科技进步日新月异,以经济为基础、科技为先导的综合国力竞争更为激烈。 ①进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新阶段。②在新时期,中国共产党面临怎样完善自身、与时俱进的新问题。2、创立及内涵: 创立:2000年2月江泽民在广东考察时首次明确提出;2001年庆祝中共成立80周年大会的讲话全面而深刻地阐述其科学内涵和精神实质;2002年中共“十六大”确立为党的指导思想并写进党章。 内容:提出中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的发展方向,代表中国最广大人民的根本利益,并进行了系统的阐述。

“三个代表”重要思想涵盖了社会主义政治、经济、文化等各个方面,是一个完整的科学的思想体系,是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器。

根本问题:进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题,创造性的回答了建设什么样的党,怎样建设党的问题。

核心:保持党的先进性

本质:执政为民思 想 精 髓: 解 放 思 想

实 事 求 是

与 时 俱 进 统一整体,相互联系,相互促进

代表“先进生产力的发展要求”是基础和根本。

代表“先进文化的前进方向”是灵魂和先导。

代表“最广大人民的根本利益”是本质和归宿。【探究学习】:“三个代表”思想的辩证关系3、历史地位:

(1)“三个代表”思想适应了当代世界和中国变化的新形势,是一个完整的科学的思想体系;

(2)是进入21世纪以后中国共产党的重要指导思想,是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器;

(3)是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展。小结:革命道路和社会主义改造和建设实事求是群众路线独立自主使中国人民站起来了;建立起社会主义制度。什么是社会主义,怎样建设社会主义解放思想实事求是使中国人民富起来;开创中国特色社会主义道路 进一步回了……;建设什么样的党、怎样建设党解放思想、实事求是、与时俱进向全面建设小康社会迈进;

加快推进社会主义现代化 中共中央的几届几中全会是什么意思? 1.“届”:用于定期的会议,1956年中国共产党召开第八次全国代表大会。会议通过了新的党章,规定党的全国代表大会实行常任制,每届任期5年。但由于政治运动等原因,九大直到1969年才召开,而十大、十一大均比党章规定提前一年召开,到了1982年的十二大及以后各次党代会,才真正按“八大”确定的党章的规定,5年召开一次全国代表大会。

我们某次党代会的中央委员会议为“几届几中全会”。 2.“中”:是指中共中央委员会议。

如“七届二中全会”就是指七大的党代表选出来的中央委员召开的第二次中央委员会议。 练习: 江泽民在中共十五大报告中总结20世纪的中国革命进程时说:“一个世纪以来,中国人民在前进的道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”请回答:

(1)20世纪中国经历的三次历史性巨大变化分别是指什么?

(2)与时俱进、理论创新是三位思想巨人的共同特点,试分析举例说明。

(3)三位伟人的共同道路是什么?(1)答:第1次是辛亥革命;第2次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立;第3次是改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗。(2)答:孙中山总结了革命失败的教训,接受了中国共产党反帝反封建的主张,把旧三民主义发展成为新三民主义,实现了第1次国共合作。毛泽东把马克思主义与中国革命具体实际相结合,开创了以农村包围城市最后夺取政权,并以和平的方式实现了社会主义改造。邓小平总结了建国以来社会主义建设的经验教训,开创了有中国特色的社会主义建设道路。(3)答:三位伟人的共同道路是救国、建国、强国的道路,是振兴中华、振兴国家的道路。

凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。 错误在于利用了人民热爱领袖、拥护毛泽东思想的淳朴感情,打着维护毛泽东的旗号,对毛泽东生前的决策和指示不作任何分析,神话领袖,是教条主义和个人崇拜的表现,违反辩证唯物主义认识论。 说明“左”倾错误指导思想并未从根本上改变 一、伟大的转折 1、“文化大革命”结束后,中国将向何处发展,引人关注 2、邓小平为实现伟大转折进行的不懈努力 邓小平最早旗帜鲜明地反对“两个凡是”的错误方针。他在1977年4月10日给党中央的信中就指出“我们必须世世代代地用准确的完整的毛泽东思想来指导我们全党、全军和全国人民,把党和社会主义的事业,把国际共产主义运动的事业,胜利地推向前进”。同年7月,邓小平在党的十届三中全会上再次重申了要完整地准确地理解毛泽东思想这个辨证唯物主义的科学原则。他的观点受到了叶剑英、陈云等一批老一辈革命家的支持和响应。之后,开始出现了一些在理论上和政策上拨乱反正的好文章,促进了思想界、理论界的思想解放。 1978年5月《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文,从而引发了一场关于真理标准问题的全国性大讨论。

真理标准问题的讨论,实际上是邓小平等领导和支持下的一场全国范围的马克思主义思想解放运动。它冲破了长期以来“左”的错误思想束缚,为党的十一届三中全会的召开作了充分的思想准备。 3、十一届三中全会的召开(邓小平理论的酝酿、准备时期) 一、伟大的转折 1、“文化大革命”结束后,中国将向何处发展,引人关注 2、邓小平为实现伟大转折进行的不懈努力(1)时间:

(2)内容:

(3)意义:1978年12月①确立解放思想、实事求是的思想路线;

②把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来;

③改革开放。中国人民开始走上建设中国特色的社会主义道路,是新中国成立以来我们党历史上具有深远意义的伟大转折 1978年底的中共十一届三中全会成为建国以来一次历史性转折。“阶级斗争”工作重心:开创了新局面:思想路线:改革开放实事求是思想路线的重新确立中国特色二、邓小平理论的形成 1、提出: 1982年中共“十二大”,邓小平明确提出,要把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设中国特色的社会主义。 邓小平在党的十二大开幕词中首次提出“我们的现代化建设,必须从中国的实际出发……把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”。 在社会主义的发展道路问题上,强调走自己的路,不把书本当教条,不照搬外国模式,以马克思主义为指导,以实践作检验真理的唯一标准,解放思想,实事求是,尊重群众的首创精神。

邓小平阐明的“走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”的理论,也是十二大的指导思想,成为新时期把各族人民凝聚在一起、进行改革开放和现代化建设的旗帜,指明了新时期的前进方向,全面开创改革开放和社会主义现代化建设的新局面。2、初步形成: 二、邓小平理论的形成 1、提出 1987年中共“十三大”,系统地提出初级阶段理论和党在初级阶段的基本路线,第一次系统地概括建设中国特色社会主义理论的主要内容。 【知识拓展】:什么是社会主义初级阶段?

其内涵是什么?

社会主义初级阶段作为一个特殊的经济范畴,它不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段,而是特指我国生产力落后,商品经济不发达条件下建立社会主义必然要经历的特定阶段。我国处于社会主义初级阶段的论断包括两层内涵:第一,我国社会已经是社会主义;第二,我国的社会主义还处于初级阶段,我们必须从这个实际出发,而不能超越这个阶段。二、邓小平理论的形成 1、提出 2、初步形成3、成熟并形成体系: 1992年,邓小平南方谈话,提出“三个有利于”,回答了社会主义本质问题。 1992年1月18日至2月21日,88岁高龄的邓小平在家人和有关人员陪同下,视察了武昌、深圳、珠海、上海等地,回到北京后,他又视察了首钢。邓小平在南方各地巡视,发表了一系列重要讲话,称为“南方谈话”。“南方谈话”回答了当时困扰和束缚人们思想的一些重大认识问题。(1)内容:

对社会主义本质的新概括:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”

“三个有利于”标准的新概括:“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓“资”还是姓“社”的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。 改革也是解放生产力:“革命是解放生产力,改革也是解放生产力,推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,使中国人民的生产力获得解放,这是革命,所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。过去,只讲在社会主义条件下发展生产力,没有讲还要通过改革解放生产力,不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”

计划经济不等于社会主义、市场经济不等于资本主义等:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。”二、邓小平理论的形成 1、提出 2、初步形成3、成熟并形成体系: (1)内容:(2) 根本问题:什么是社会主义、怎样建设社会主义

(“南方谈话”把邓小平理论提到了新高度,邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平。(3)意义:“南方谈话”标志着邓小平理论成熟并形成体系。二、邓小平理论的形成 1、提出 3、成熟并形成体系 2、初步形成4、最终形成并写入党章: 1992年中共“十四大”,提出用邓小平建设中国特色的社会主义理论武装全党,明确改革的下一步目标是建立社会主义市场经济体制。 1997年中共“十五大”,将邓小平理论写进党章。 小结:邓小平理论形成阶段(四次会议和一次南巡)特色论(建设有中国特色的社会主义)初级论(社会主义的初级阶段理论和基本路线)本质论(社会主义本质是解放和发展生产力)目标论(建立社会主义市场经济体制)1997年中共十五大建设有中国特色的社会主义解放发展生产力和平与发展坚持四项基本原则三步走战略一国两制2、精髓:解放思想 实事求是社会主义初级阶段坚持共产党的领导核心发展道路:根本任务:外部条件:政治保证:战略步骤:祖国统一:1、邓小平理论的主要内容发展阶段:党的领导:依靠力量:必须依靠广大工人农民、知识分子,必须依靠各族人民的团结,必须依靠最广泛的统一战线我是中国人民的儿子,我深

深地爱着我的祖国和人民。 1933年2月,因拥护毛泽东的正确主张,被党内“左倾”领导人斗争、撤职、下放,是为 “第一落”;同年6月,被临时党中央上调到中央军委总政治部担任秘书长,是为“第一起”。 1966年“文革”开始后,失去一切职务,是为 “第二落”;1973年恢复副总理职务,是为 “第二起”。 1976年,中共中央政治局根据毛泽东提议,一致通过撤销邓小平职务,保留党籍,是为 “第三落”; 1977年7月中共十届三中全会恢复邓小平的党政军领导职务,是为 “第三起”。 邓小平政治生涯中的“三落三起” 我一生中最痛苦的当然是“文化大革命”的时候。……1975年我主持中央党政工作,提出了一系列整顿措施,每整顿一项就立即见效,非常见效。 …… 触怒了“四人帮”。他们又一次把我轰下台。 ——邓小平邓小平和夫人卓琳及继母在江西江西省新建县拖拉机修造厂 1969年11月起,邓小平在此劳动了三年多的时间。三、“三个代表”重要思想 1、提出的背景:20世纪末21世纪初,国际国内形势发生了许多新变化(1)国际:

(2)国内: 世界多极化和经济全球化的趋势在曲折中发展,科技进步日新月异,以经济为基础、科技为先导的综合国力竞争更为激烈。 ①进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新阶段。②在新时期,中国共产党面临怎样完善自身、与时俱进的新问题。2、创立及内涵: 创立:2000年2月江泽民在广东考察时首次明确提出;2001年庆祝中共成立80周年大会的讲话全面而深刻地阐述其科学内涵和精神实质;2002年中共“十六大”确立为党的指导思想并写进党章。 内容:提出中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的发展方向,代表中国最广大人民的根本利益,并进行了系统的阐述。

“三个代表”重要思想涵盖了社会主义政治、经济、文化等各个方面,是一个完整的科学的思想体系,是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器。

根本问题:进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题,创造性的回答了建设什么样的党,怎样建设党的问题。

核心:保持党的先进性

本质:执政为民思 想 精 髓: 解 放 思 想

实 事 求 是

与 时 俱 进 统一整体,相互联系,相互促进

代表“先进生产力的发展要求”是基础和根本。

代表“先进文化的前进方向”是灵魂和先导。

代表“最广大人民的根本利益”是本质和归宿。【探究学习】:“三个代表”思想的辩证关系3、历史地位:

(1)“三个代表”思想适应了当代世界和中国变化的新形势,是一个完整的科学的思想体系;

(2)是进入21世纪以后中国共产党的重要指导思想,是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器;

(3)是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展。小结:革命道路和社会主义改造和建设实事求是群众路线独立自主使中国人民站起来了;建立起社会主义制度。什么是社会主义,怎样建设社会主义解放思想实事求是使中国人民富起来;开创中国特色社会主义道路 进一步回了……;建设什么样的党、怎样建设党解放思想、实事求是、与时俱进向全面建设小康社会迈进;

加快推进社会主义现代化 中共中央的几届几中全会是什么意思? 1.“届”:用于定期的会议,1956年中国共产党召开第八次全国代表大会。会议通过了新的党章,规定党的全国代表大会实行常任制,每届任期5年。但由于政治运动等原因,九大直到1969年才召开,而十大、十一大均比党章规定提前一年召开,到了1982年的十二大及以后各次党代会,才真正按“八大”确定的党章的规定,5年召开一次全国代表大会。

我们某次党代会的中央委员会议为“几届几中全会”。 2.“中”:是指中共中央委员会议。

如“七届二中全会”就是指七大的党代表选出来的中央委员召开的第二次中央委员会议。 练习: 江泽民在中共十五大报告中总结20世纪的中国革命进程时说:“一个世纪以来,中国人民在前进的道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。”请回答:

(1)20世纪中国经历的三次历史性巨大变化分别是指什么?

(2)与时俱进、理论创新是三位思想巨人的共同特点,试分析举例说明。

(3)三位伟人的共同道路是什么?(1)答:第1次是辛亥革命;第2次是中华人民共和国的成立和社会主义制度的建立;第3次是改革开放,为实现社会主义现代化而奋斗。(2)答:孙中山总结了革命失败的教训,接受了中国共产党反帝反封建的主张,把旧三民主义发展成为新三民主义,实现了第1次国共合作。毛泽东把马克思主义与中国革命具体实际相结合,开创了以农村包围城市最后夺取政权,并以和平的方式实现了社会主义改造。邓小平总结了建国以来社会主义建设的经验教训,开创了有中国特色的社会主义建设道路。(3)答:三位伟人的共同道路是救国、建国、强国的道路,是振兴中华、振兴国家的道路。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术